1. Le pavillon des militaires (appelé « pavillon Desaix »)

2. Un hôpital spécialisé pour enfants

3. Une architecture de l’isolement

Les bâtiments de l’hôpital pour enfants et le pavillon affecté aux malades militaires furent conçus entre 1911 et 1914 par le même architecte. Plusieurs autres points communs les réunissent. Services spécialisés destinés à des catégories spécifiques de patients, ils furent implantés un peu à l’écart dans les jardins de l’hôtel-Dieu. Leurs caractéristiques générales relevaient de la typologie de « l’hôpital pavillonnaire ». Mais si l’architecture de l’hôpital pour enfants fut savamment élaborée, celle – beaucoup plus simple – du pavillon Desaix procéda uniquement de préoccupations économiques et utilitaires.

Le pavillon des militaires (appelé « pavillon Desaix »)

La prise en charge des soldats et des prisonniers de guerre malades faisait déjà partie des attributions de l’hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand sous l’Ancien Régime. Le nombre des militaires hospitalisés variait selon l’afflux saisonnier des troupes de passage et selon les conflits. À partir de 1777, Clermont-Ferrand devint une ville de garnison1. Le cantonnement permanent contribua à l’augmentation des admissions : en 1778, les militaires représentaient déjà 6,3 % des entrées2. Cette part devint plus importante au XIXe siècle. Elle se composait de 20 à 25 % des malades en année normale, et atteignit plus de 50 % pendant la guerre de 1870-1871. Au moins dès les années 1820, les militaires malades furent hébergés dans des salles qui leur étaient spécialement affectées. En 1888, sur une capacité totale de 522 lits dans l’édifice de l’hôtel-Dieu, 167 étaient réservés à cette catégorie de patients.

Conformément à la loi du 7 juillet 1877 sur les hôpitaux militaires et à son décret d’application du 3 février 1880, l’hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand devint un « hôpital mixte », c’est-à-dire à la fois civil et militaire. Une première convention sur l’organisation liée à cette double affectation fut signée le 15 décembre 1880 par le ministère de la Guerre et les hospices de Clermont-Ferrand. Après la remise en cause des termes de cet accord, les deux parties convinrent d’une nouvelle convention le 7 janvier 1888. Celle-ci fut par la suite régulièrement actualisée3.

Au début des années 1910, pas moins de onze régiments étaient stationnés à Clermont-Ferrand. Le nombre de militaires hospitalisés ne cessait de croître. Dans le même temps, avec l’essor démographique de la capitale auvergnate (52 933 habitants en 1901, 65 386 en 1911) et les progrès médicaux, les admissions civiles étaient plus nombreuses. La capacité d’accueil de l’hôtel-Dieu risquait de devenir insuffisante. En 1911, l’on envisagea d’édifier dans l’enclos de l’établissement des baraquements provisoires pour les soldats malades4.

Le 25 juillet 1913, en prévision de l’adoption de la loi dite « des trois ans », les administrateurs des hospices de Clermont-Ferrand et les représentants du 13e corps d’armée décidèrent de construire un pavillon provisoire abritant trente lits supplémentaires pour les militaires5. Comme le caractère éphémère du bâtiment obligeait à adopter les procédés de construction les plus économiques, les administrateurs estimèrent qu’il en résulterait « nécessairement des dispositions architecturales peu en harmonie avec celles des bâtiments de l’hôtel-Dieu »6. Ils recherchèrent un emplacement où la construction projetée « ne se détache[rait] pas sur la masse des bâtiments existants et [serait] le moins possible vue du dehors, tout en étant – cependant – orienté comme il convient et suffisamment rapproché des services généraux ». Ils choisirent d’implanter « la baraque » dans la vigne située à l’ouest et en contrebas de la première cour de l’édifice de l’hôtel-Dieu. Le pavillon recevrait ainsi du soleil « pendant toute la journée » et l’air circulerait librement autour de lui.

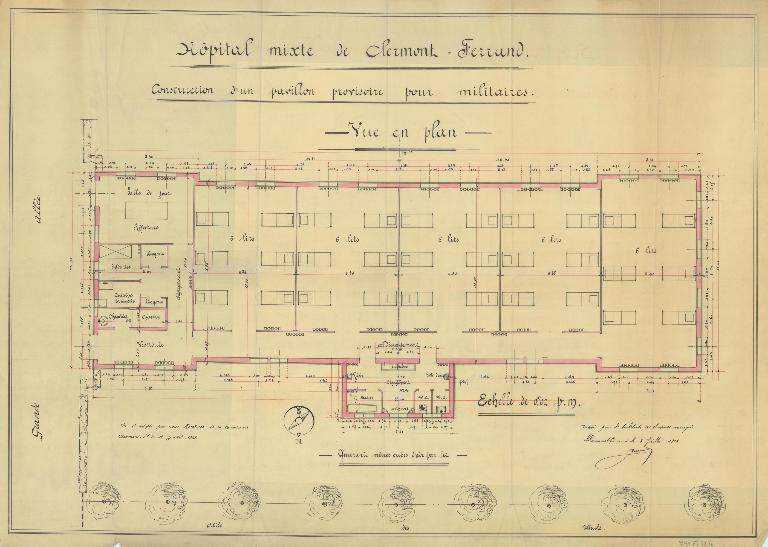

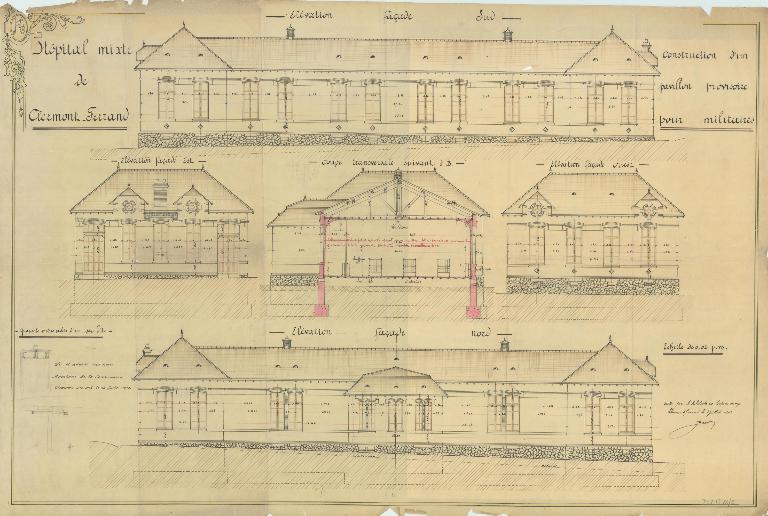

Le 23 août 1913, la décision fut prise de donner un caractère définitif au nouveau bâtiment. Le département de la Guerre supporta la dépense (calculée au plus juste). L’architecte des hospices Jean Amadon (1886-1954)7 dressa les plans et devis8. L’adjudication des lots se déroula le 14 octobre 1913. Le chantier dura six mois (novembre 1913 - mai 1914). Les murs furent bâtis en maçonnerie de pierre et en moellons de mâchefer. Pour les renforcer, des poteaux et des consoles métalliques furent placés à l'aplomb de chacune des fermes de la charpente en bois du toit. Le pavillon, qui reçut le nom du général Louis Desaix, fit l’objet de critiques dès sa mise en service, par exemple en raison de l’absence d’éclairage électrique9.

Orienté est-ouest, l’édifice possède un plan quasi rectangulaire (32,70 x 12,20 m). L’amorce d’un corps de bâtiment central flanqué de deux pavillons et une très courte aile au centre de la façade nord animent un peu la volumétrie. Cette composition est soulignée par les toits à croupes et à longs pans revêtus de tuiles mécaniques. La façade sud comporte douze travées, les façades ouest et est respectivement quatre et cinq, l’élévation nord onze.

L'élévation orientale, tournée vers l'édifice de l'hôtel-Dieu, était la façade principale. Deux portes la perçaient à droite et à gauche. Dans cette architecture utilitaire, les concessions ornementales étaient rares. Des arcs segmentaires en brique couvraient les baies, un cordon les reliait. Les façades latérales étaient chacune dominées par deux lucarnes interrompant l’avant-toit et percées d’un œil-de-bœuf. Ces éléments n’existent plus aujourd’hui, à la suite de la réfection de la toiture, de la réduction des dimensions des baies (suppression des impostes) et de la pose d'une isolation des murs par l'extérieur.

Le rez-de-chaussée était le seul niveau habitable. Un sous-sol de faible hauteur, davantage dégagé à l’ouest, formait un vide sanitaire. Ces dispositions reprenaient en partie les prescriptions du « système Tollet » qui connut un certain succès dans l’architecture hospitalière française du dernier tiers du XIXe siècle10.

Le pavillon accueillit des patients jusqu’en 1985, puis il fut affecté au service d’anatomo-pathologie. Ses espaces intérieurs ont été plusieurs fois profondément modifiés. D’après les plans de 1914, le pavillon abritait cinq salles de six lits séparées par des cloisons légères et desservies par un couloir longitudinal placé au nord. L’on trouvait en outre un vestibule, une chambre d’infirmier, une « salle de jour - réfectoire » et des sanitaires. Des dispositions « aéristes » étaient mises en œuvre : un volume d’air de 40 m3 par lit, des bouches d’aération placées derrière les radiateurs (afin qu’elles aient un meilleur tirage), des conduits de ventilation débouchant sur le toit.

Un hôpital spécialisé pour enfants

L’hôpital pour enfants (ou « hôpital d’enfants » selon les documents d’époque) vit le jour grâce à Élisabeth Hacquart (née Poncillon), décédée le 11 juillet 191111. Elle légua aux hospices de Clermont-Ferrand l’essentiel de sa fortune – près de 350 000 francs – pour l’édification « dans les jardins de l’hôtel-Dieu, d’un bâtiment […] exclusivement consacré à soigner les enfants malades des deux sexes »12.

L’on ne connaît rien des motivations précises de la généreuse testatrice. Avait-elle eu connaissance des nouveaux hôpitaux pour enfants qui fonctionnaient depuis une dizaine d’années à Paris ? Pour leur part, les administrateurs des hospices de Clermont-Ferrand ne pouvaient les ignorer. À la suite du legs d’Élisabeth Hacquart, plusieurs d’entre eux, ainsi que Jean Amadon, se rendirent à Paris pour visiter ces établissements13. De toute évidence, ils virent les hôpitaux Bretonneau, Trousseau, Hérold et Pasteur (tous mis en service entre 1900 et 1901)14.

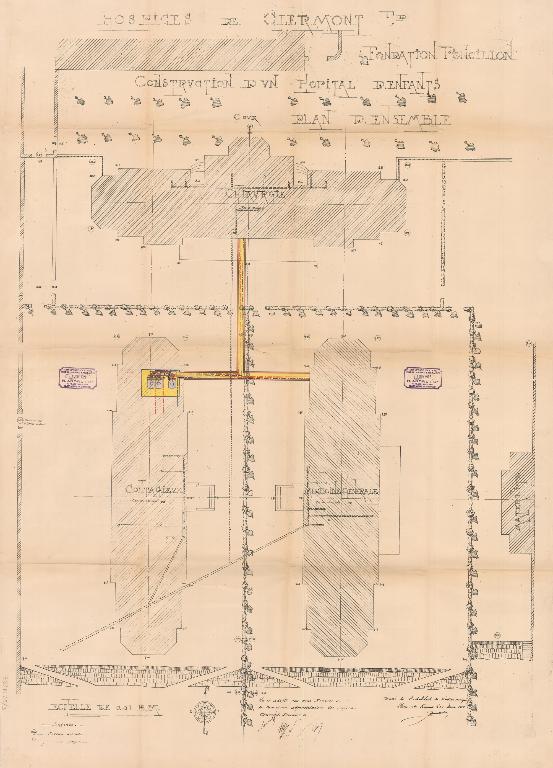

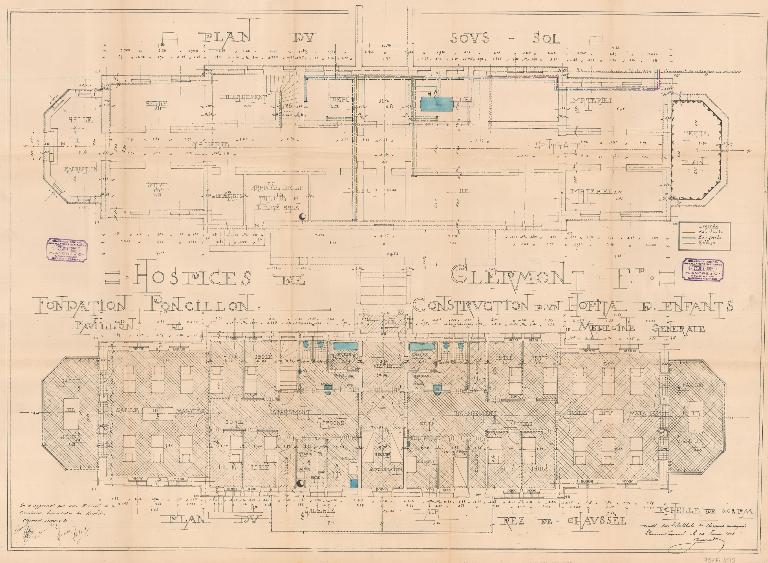

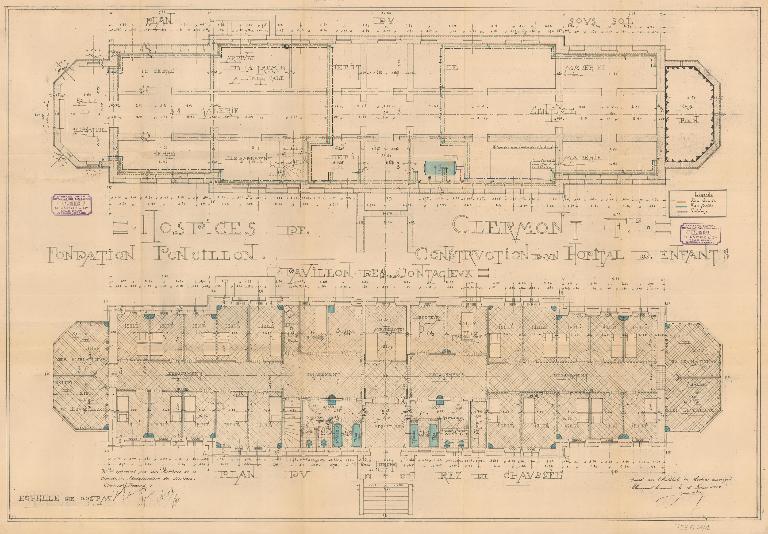

Jean Amadon s’inspira des dispositifs vus à Paris pour dessiner son projet. Il proposa en février 1913 les plans d’un « hôpital d’enfants »15 d’une capacité de 60 lits répartis de manière égale dans trois bâtiments, l’un pour la chirurgie, le deuxième pour les contagieux, le dernier pour la médecine générale. L’emplacement choisi pour implanter le nouvel établissement se situait au sud-est de l’enclos de l’hôtel-Dieu, en arrière de la maternité. Ce secteur était depuis longtemps dédié aux femmes et aux enfants : des services médicaux qui leur étaient réservés se trouvaient dans le bâtiment voisin de l’ancien Refuge.

Un rapport du Conseil départemental des bâtiments civils formula sur ce choix une critique et une recommandation : « Il serait à désirer que la commission administrative des hospices fît établir dès maintenant un plan général de [l’Hôtel-Dieu] à petite échelle de façon à réserver l’emplacement des constructions nouvelles qui pourraient être édifiées [et de] pouvoir tirer parti avec ordre et méthode du bel enclos dont elle dispose. En construisant au hasard et un peu partout sans plan arrêté, elle risque de déprécier la valeur de cet immeuble et d’adopter des dispositions qui pourraient plus tard être gênantes »16. Une autre critique importante provint du Conseil d’hygiène et de salubrité du département du Puy-de-Dôme. Suivant en cela l’avis du rapporteur, le docteur Hippolyte Bousquet, le Conseil regretta « que la commission des hospices et la ville de Clermont-Ferrand n’aient pas cru devoir édifier ces constructions sur un nouvel emplacement hors de l’agglomération, sur lequel serait [par la suite] construit un nouvel hôtel-Dieu »17. Effectivement, à cette époque, des villes se lançaient dans des projets d’édification d’hôpitaux en périphérie des centres urbains (la Pitié-Salpêtrière à Paris, La Tronche à Grenoble et Grange-Blanche à Lyon). Ces exemples nourrissaient visiblement des espoirs à Clermont-Ferrand.

Le testament d’Élisabeth Hacquart précisait que les hospices devaient, dans les trois ans qui suivraient la réalisation de sa succession, « avoir construit et mis en service le pavillon d’enfants à peine de nullité de son legs »18. Le projet fut donc promptement élaboré. Le 9 janvier 1914, la commission administrative des hospices approuva les plans et devis (d’un montant de 351 542 francs)19. L’adjudication des principaux lots pour la construction eut lieu le 3 avril suivant et les travaux débutèrent peu après. Mais, le 2 août 1914, ils furent interrompus. Le montant exécuté pour le lot « terrassements et maçonnerie » s’élevait à 66 217 francs sur un total prévu de 128 213 francs.

À l’arrêt pendant toute la durée de la Première guerre mondiale, le chantier redémarra sur les mêmes plans en février 1919. En raison de l’inflation, de l’augmentation du coût des matériaux et des salaires ouvriers plus élevés, de nouveaux marchés durent être conclus. Un devis général daté du 19 avril 1921 prévoyait une dépense de 636 438 francs pour achever les bâtiments. Finalement, les pavillons de chirurgie et « des contagieux » ouvrirent au printemps 1923, celui de médecine générale ne fut terminé qu’en 1925. Dès 1914, l’hôpital porta le nom de « Fondation Poncillon ». Après leur mise en service, les pavillons furent baptisés des noms de la donatrice et de médecins décédés : « Hacquart » (contagieux), « Tixier » (médecine générale) et « Gosselin » (chirurgie).

Une architecture de l’isolement

Par leur implantation, leur typologie et leurs dispositions intérieures, les pavillons dessinés par Jean Amadon s’inspirèrent des plus récentes avancées de l’architecture hospitalière française. Encore marqués par des « survivances aéristes », ils résultèrent d’une pensée pasteurienne dominée par la mise en œuvre conjointe de l’antisepsie et de l’asepsie.

L’hôpital pour enfants fut en premier lieu conçu comme une institution autonome du reste de l’hôtel-Dieu. Il devait être isolé des bâtiments voisins par des cours, des murs et des haies de clôture. Le nombre réduit des accès limitait les communications et facilitait la surveillance. L’hôpital lui-même se composait de trois pavillons distincts, chacun ayant son affectation précise, ce qui constituait des entités fonctionnelles rationnelles. Aucune galerie ne reliait les trois pavillons, et là encore des « rideaux d’arbres »20 devaient les séparer les uns des autres. Il s’agissait de limiter les circulations et les vues directes entre les pavillons, mais aussi peut-être de faire obstacle aux microbes véhiculés par l’air d’un pavillon à l’autre21.

Le « système pavillonnaire » élaboré au début des années 1870 se fondait sur « l’aérisme ». De petits pavillons à un seul niveau habité, spécialisés par maladie, devaient s’élever régulièrement sur un terrain assez vaste de façon à être suffisamment espacés sans pour autant être trop éloignés. Le dispositif devait optimiser la ventilation afin de lutter contre la transmission des maladies par les agents pathogènes contenus dans l’air. Mais au moment de la conception de l’hôpital pour enfants clermontois, le système pavillonnaire répondait désormais bien davantage à des critères d’isolement des malades contagieux. En effet, grâce à la compartimentation qu’il offrait, il semblait favoriser la lutte contre la contamination par contact direct ou indirect.

L’implantation des trois pavillons créés par Jean Amadon traduisit cette évolution. Le schéma général suivit une composition symétrique en « U ». Orientés nord-sud, les pavillons Hacquart et Tixier furent disposés face-à-face, parallèlement à la maternité (Tixier étant le plus près de la maternité). Le pavillon Gosselin prit place perpendiculairement entre les deux précédents et l’ancien Refuge, selon une direction est-ouest. De faibles distances séparèrent les trois bâtiments : 17 mètres entre Hacquart et Tixier, 11 mètres entre Gosselin et les deux autres. L’implantation détermina donc une occupation du sol relativement dense, des pavillons assez proches (dont deux face-à-face) et orientés nord-sud et est-ouest (donc ne prenant pas en compte la direction des vents dominants). Très clairement, dans ce parti, le compartimentage d’isolement l’emporta sur la maximalisation de la circulation de l’air.

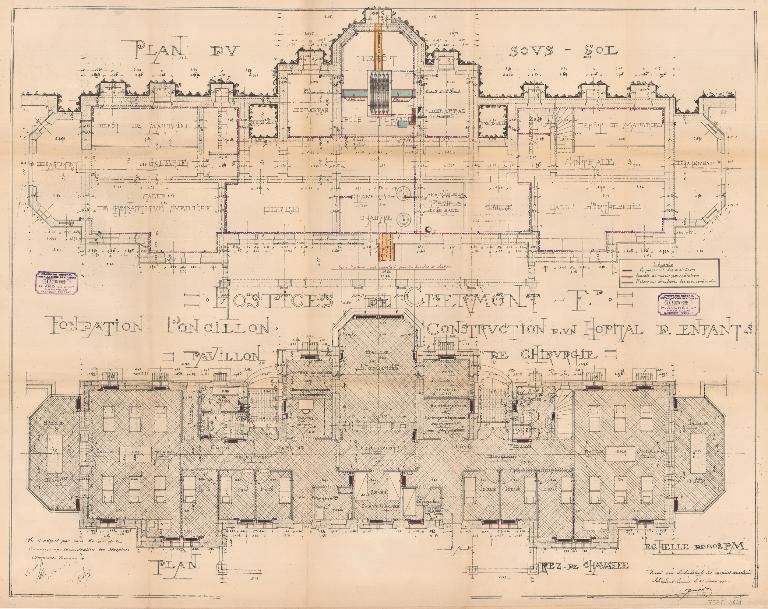

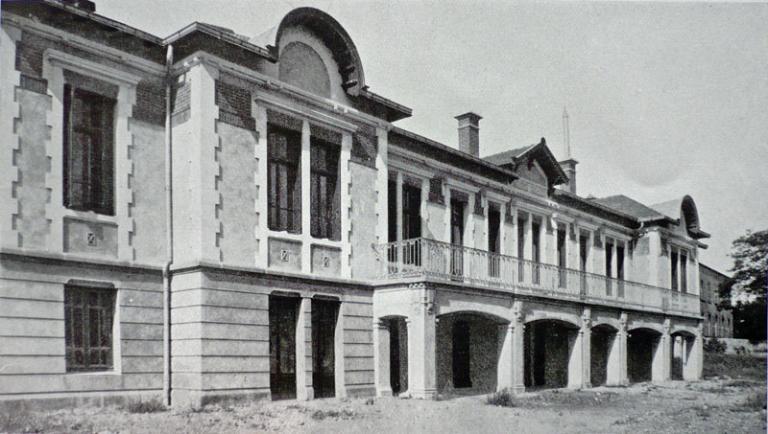

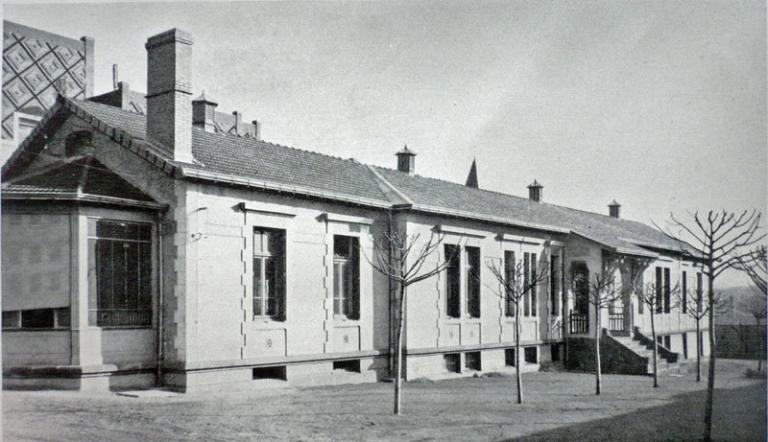

Les pavillons Tixier et Hacquart, identiques en plan comme en élévation, s’élèvent sur un plan rectangulaire (environ 10,60 x 46 m). Les extrémités latérales des deux pavillons possèdent un avant-corps à pans coupés. Le bâtiment Gosselin reprend ces dimensions et dispositions générales, mais du côté sud, il présente deux avant-corps latéraux, et du côté nord un avant-corps placé sur l’axe de symétrie transversal (ce qui détermine un plan en « T » peu prononcé et porte sa largeur à 17,70 m). Les pavillons ont chacun deux niveaux, un sous-sol affecté aux annexes et un rez-de-chaussée pour l’hospitalisation22. Comme le terrain est en pente du nord vers le sud, Gosselin domine par sa position et son orientation les deux autres pavillons. Tixier et Hacquart disposent d’un sous-sol semi-enterré dégagé au sud des deux tiers. Pour Gosselin, le sous-sol est un étage de soubassement entièrement dégagé au sud mais enterré au nord. Son rez-de-chaussée, de plain-pied au nord, paraît être un étage au sud.

Les façades occidentales et orientales de Tixier et Hacquart sont chacune divisées en quinze travées. L’élévation nord de Gosselin possède onze travées, l’élévation sud seize travées au deuxième niveau. La majorité des fenêtres sont jumelées. De grandes baies vitrées percent les avant-corps situés aux extrémités latérales des trois pavillons ainsi que l’avant-corps septentrional de Gosselin.

Jean Amadon employa le même langage architectural pour tout l’hôpital. Il dessina des élévations régulières et symétriques. Il souligna par des chaînages harpés en pierre calcaire les angles des bâtiments et les jambages des baies. Il agrémenta les murs maçonnés des sous-sols d’un bandeau en pierre de Volvic et d’un enduit imitant un bossage en table continu. La maçonnerie des élévations des rez-de-chaussée reçut un crépi blanc sable. La brique rouge apporta une note colorée : elle servit pour les linteaux des fenêtres et pour un large bandeau régnant avec les linteaux et les corniches des baies. Les toits furent couverts de tuiles mécaniques. Assez simples pour Tixier et Hacquart (toits à deux longs-pans), ils gagnèrent en complexité pour Gosselin (longs-pans, toits à croupes et toit en pavillon au-dessus des avant-corps). En façade principale (sud) de Gosselin, une fausse lucarne-pignon souligna l’axe de symétrie de l’élévation tandis que deux fausses-lucarnes à toit arrondi couronnèrent les avant-corps latéraux. L’inscription « Fondation Poncillon » fut apposée sous la lucarne-pignon.

Afin de parfaire la monumentalisation de la façade principale du pavillon Gosselin, Jean Amadon créa entre les deux avant-corps latéraux une large terrasse reposant sur cinq arcs surbaissés. Les façades principales de Tixier et Hacquart furent chacune agrémentées par un porche situé sur l’axe de symétrie transversal. Chaque porche se composa d’un large perron en pierre de Volvic, de deux piliers et de deux colonnes renflées à chapiteaux en pierre calcaire, enfin d’un arc en pierre calcaire et brique. Un décor sculpté orna les piliers et le sommet des ressauts du porche. En outre, des aisseliers courbes supportèrent l’avant-toit. Pour cette composition et le style des colonnes et des chapiteaux, Jean Amadon s’était certainement inspiré des œuvres de Charles Plumet, architecte parisien renommé dans les années 1910.

Les caractéristiques intérieures de l’hôpital pour enfants clermontois présentaient également un grand intérêt. Là encore, l’isolement fut le maître mot, sans pour autant oublier le bien-être physique et psychologique des jeunes patients.

La distribution du rez-de-chaussée des trois pavillons suivit le même schéma. Les bâtiments étaient divisés en deux secteurs, l’un pour les garçons, l’autre pour les filles, de part et d’autre de l’axe transversal. Dans Tixier et Hacquart, sur cet axe de symétrie se trouvaient le vestibule de l’entrée principale, un hall central et une chambre pour deux sœurs hospitalières surveillantes. De part et d’autre du hall central, symétriquement, deux couloirs longitudinaux desservaient des salles de services, des sanitaires, un bureau de médecin, une chambre d’infirmière et huit chambres individuelles pour les malades à isoler (mis en observation, infectieux ou convalescents). Ensuite, dans Tixier, les couloirs donnaient accès à deux salles de six lits, tandis que dans Hacquart les couloirs prolongés desservaient six chambres individuelles supplémentaires. Enfin, aux extrémités des pavillons, des salles de jour occupaient les avant-corps largement vitrés. Celles d’Hacquart étaient divisées en deux par une cloison afin d’isoler les « scarlatineux » et les « rougeilleux ». L’existence de chambres d’isolement avec porte répondait aux dispositions les plus récentes observées dans les établissements parisiens. La distribution à partir d’une circulation centrale puis longitudinale était également d’une grande modernité. Toutes les chambres et toutes les salles pouvaient ainsi ouvrir vers l’extérieur. Le service était facilité par la rationalisation des déplacements. Et, pour que « d’un seul coup d’œil [la surveillante] voit tout son petit monde »23, mais aussi pour que les « petits malades pouvant se voir les uns les autres ne se sentent pas isolés », la plupart des cloisons intérieures étaient vitrées au-dessus d’un soubassement en brique. Les enfants avaient en outre accès à des salles de récréation et de « gymnastique suédoise » placées dans les sous-sols. Enfin, des « galeries d’air » s’offraient à la pratique de l’héliothérapie : il s’agissait d’une terrasse située à l’est du pavillon Tixier et de la terrasse sud du pavillon Gosselin.

L’organisation du rez-de-chaussée de Gosselin différait dans la partie centrale. En effet, l’avant-corps nord abritait une salle d’opération, flanquée d’une chambre d’anesthésie, d’un dépôt des appareils chirurgicaux et d’une salle de radiographie - laboratoire de préparation. Les accès depuis l’extérieur aux secteurs garçons et filles se faisaient de part et d’autre de ce « bloc opératoire ».

L’architecture intérieure de l’hôpital pour enfants avait donc été façonnée par les concepts pasteuriens : il s’agissait d’éviter les contacts entre les enfants infectieux, mais aussi d’empêcher la contamination par l’intermédiaire du personnel. Une hygiène draconienne, le lessivage des murs ripolinés et des sols en céramique, la stérilisation des instruments et des linges médicaux prenaient dans ce cadre tout leur sens. Mais il fallait bien encore tenir compte d’un « aérisme qui n’en finissait pas de dépérir »24. Les cloisons intérieures vitrées ne montaient pas jusqu’au plafond afin de laisser l’air circuler, la plupart des fenêtres disposaient d’impostes oscillo-battantes pour l’aération, des bouches d’entrée « d’air pur » perçaient les allèges derrière les radiateurs du chauffage central, et des conduits de ventilation débouchant sur les toits évacuaient « l’air vicié ». « L’indispensable » ventilation abondante, régulière et continue était assurée !

Lors de sa conception en 1913-1914, l’hôpital pour enfants se plaça à la pointe du progrès en matière d’architecture hospitalière. Même si son ouverture fut retardée par la Première Guerre mondiale, il permit une avancée considérable dans l’accueil et les soins apportés aux jeunes malades. La plupart des autres services de l’hôtel-Dieu n’atteignirent ce niveau de qualité qu’après la grande campagne de modernisation menée de 1952 à 1967.

Les pavillons furent rénovés à deux reprises entre 1948 et 1990. Leur affectation évolua un peu : « pédiatrie » dans Hacquart, « néonatologie » dans Tixier, Gosselin demeurant longtemps spécialisé dans la chirurgie infantile avant d’abriter le service de « consultation de chirurgie et génétique ». Extérieurement, les modifications les plus visibles affectèrent Gosselin : les fausses-lucarnes à toit arrondi disparurent lors d’une réfection des toits, et deux extensions en métal et verre furent construites symétriquement sur la terrasse méridionale. Intérieurement, la distribution intérieure fut remaniée. Des cloisons vitrées à huisserie métallique remplacèrent les cloisons en verre et bois d’origine.

Malgré ces modifications, l’hôpital pour enfants présente un véritable intérêt patrimonial. Son « parti pavillonnaire » très homogène constitue l’une de ses caractéristiques remarquables. Il paraît donc assez incompréhensible que seuls les pavillons Hacquart et Tixier aient été inscrits en 2004 sur l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le pavillon Gosselin, pièce maîtresse de la composition d’ensemble créée par Jean Amadon, ne bénéficie pas de cette protection et pourrait donc un jour subir de graves altérations, voire une destruction complète.

Christophe LAURENT, historien de l'architecture, mai 2016

Historien de l'architecture. Prestataire pour le service régional de l'Inventaire Auvergne, puis Auvergne-Rhône-Alpes, en 2014-2015 puis 2021-