Présentation du dossier.

François Loyer observait en l'an 2000, lors des Entretiens du patrimoine ayant pour thème "Ville d'hier, ville d'aujourd'hui en Europe", qu'on appréhendait toujours la ville par ses bâtiments et jamais par ses espaces "alors qu'ils sont décisifs". "Comment qualifier les formes urbaines ?" continuait-il, "non pas seulement à partir des structures bâties, mais à partir des vides qu'elles engendrent, du statut de ces vides [...]", de l'histoire de ces vides, ajoutons-nous. "On peut décrire des typologies de vides urbains tout à fait évidentes, fortes, démonstratives". Il s'agit d'associer "la morphologie des vides avec l'analyse des paysages".

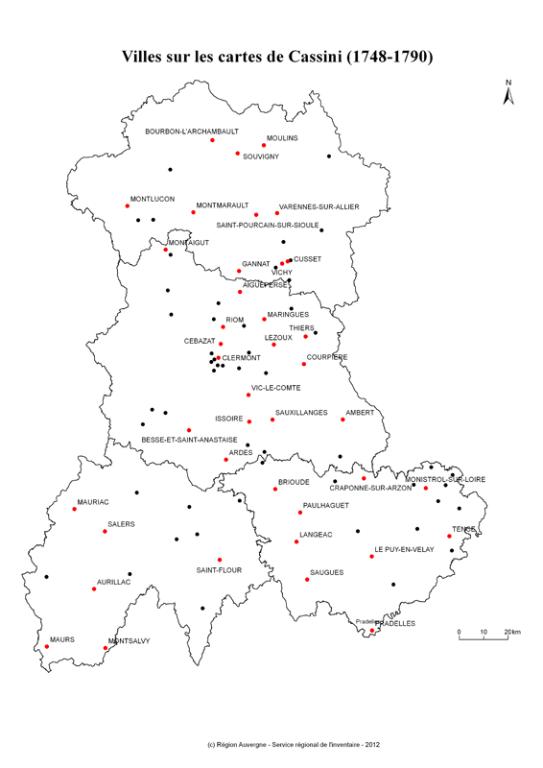

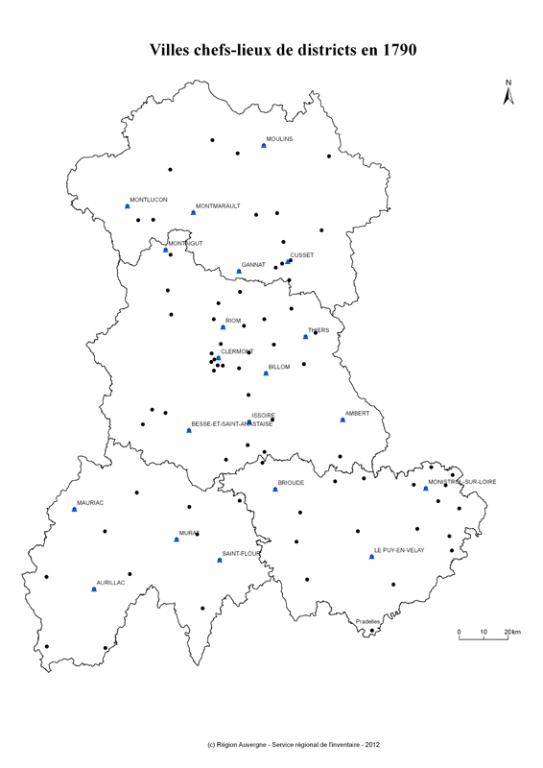

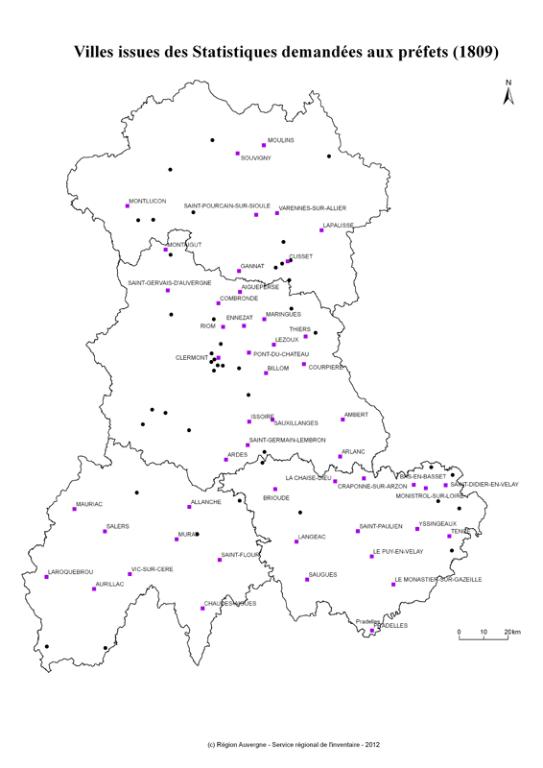

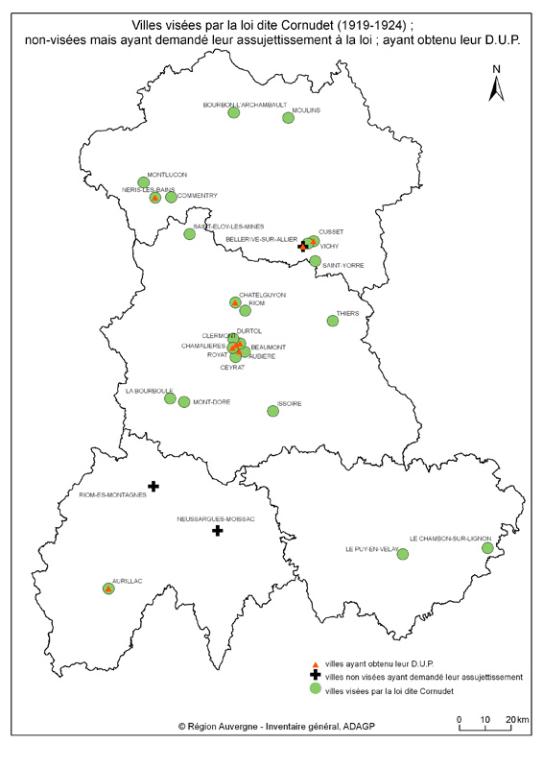

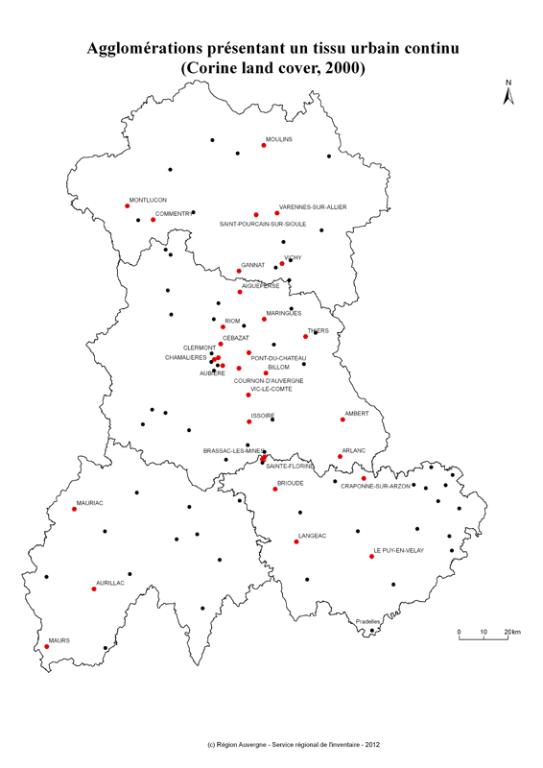

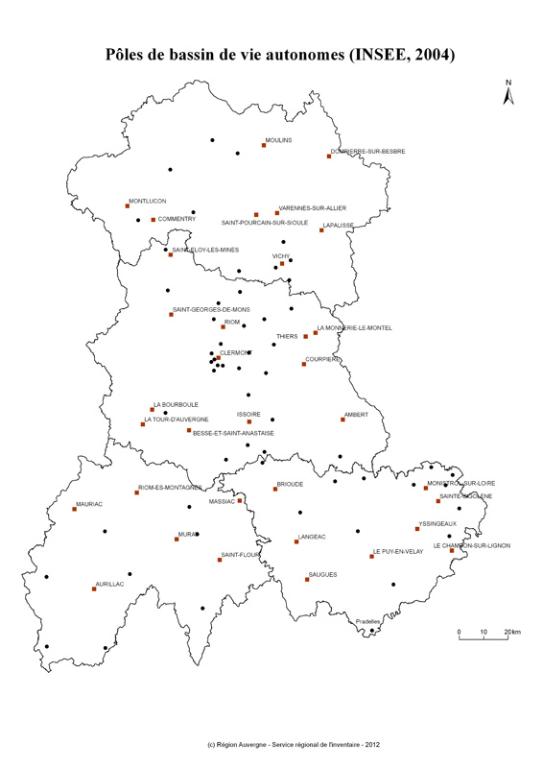

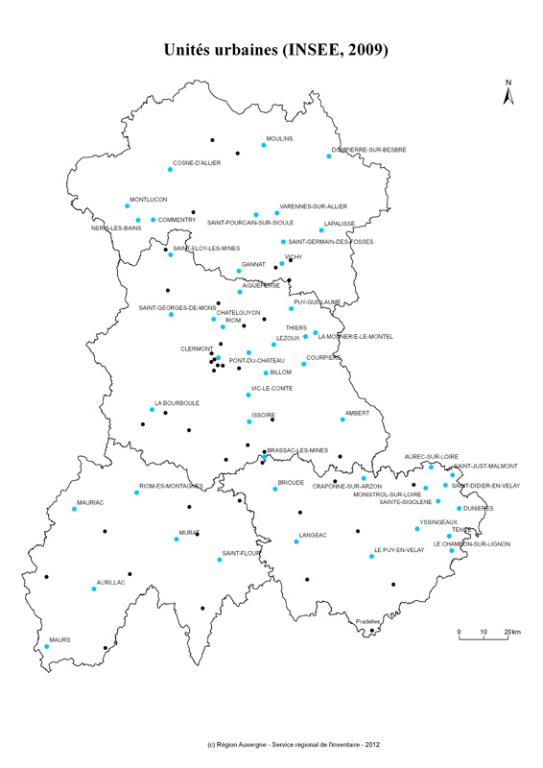

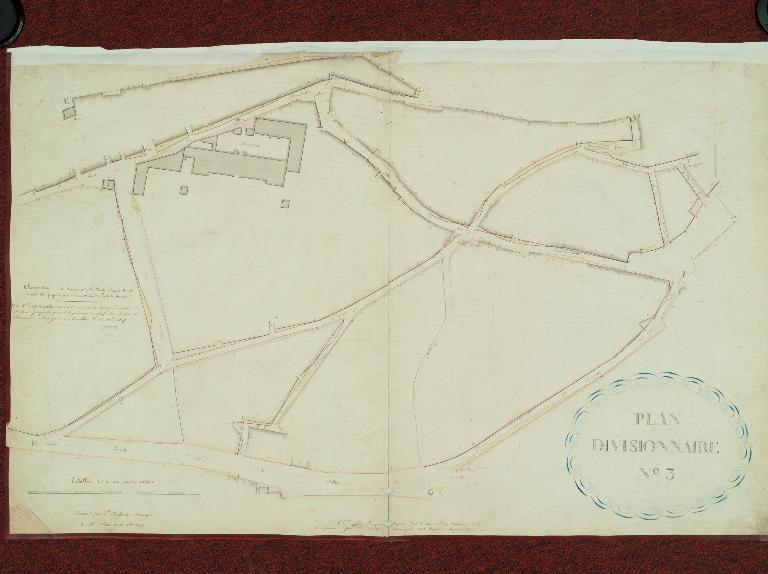

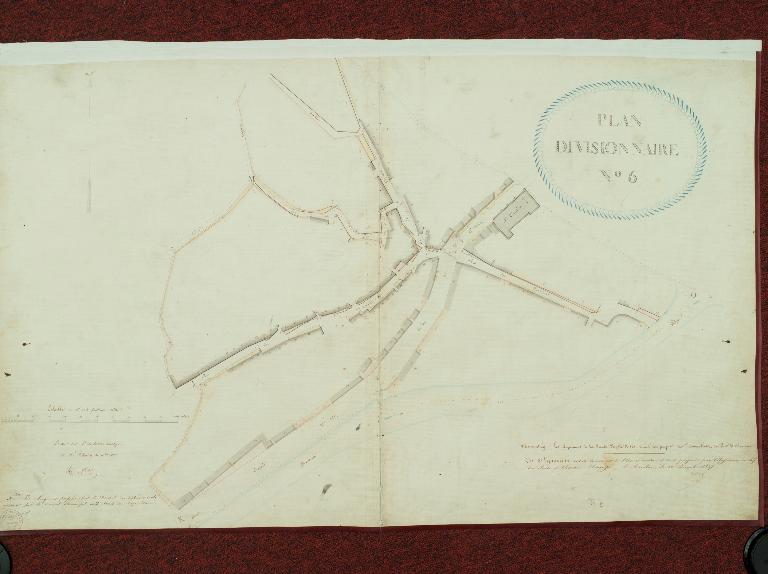

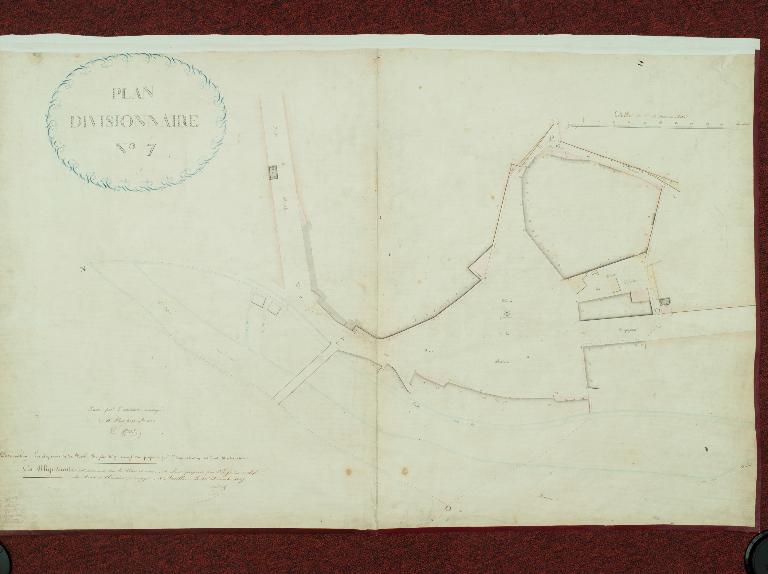

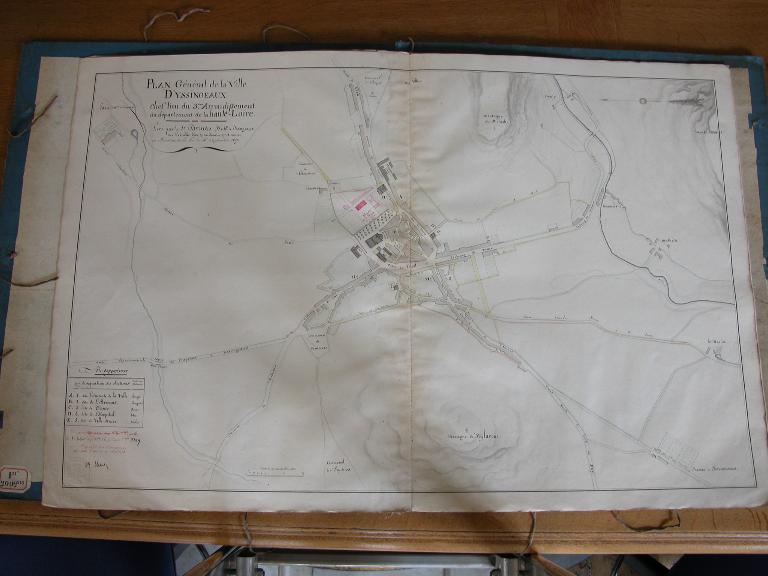

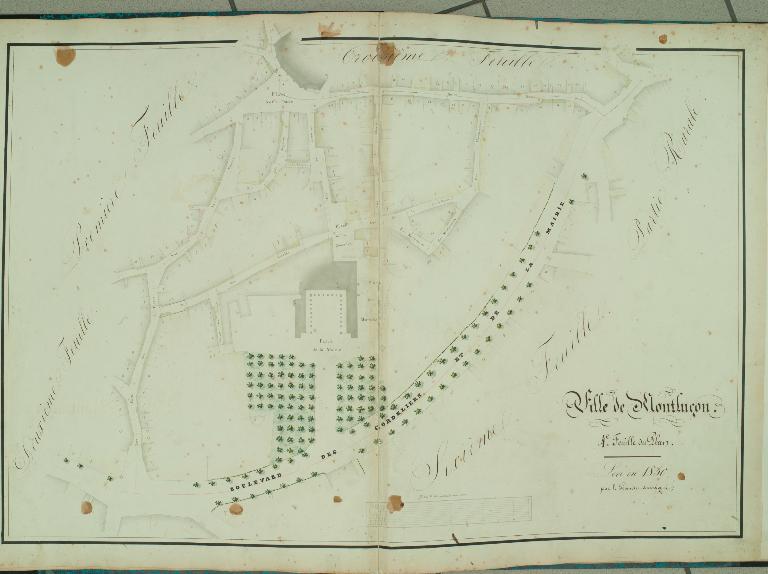

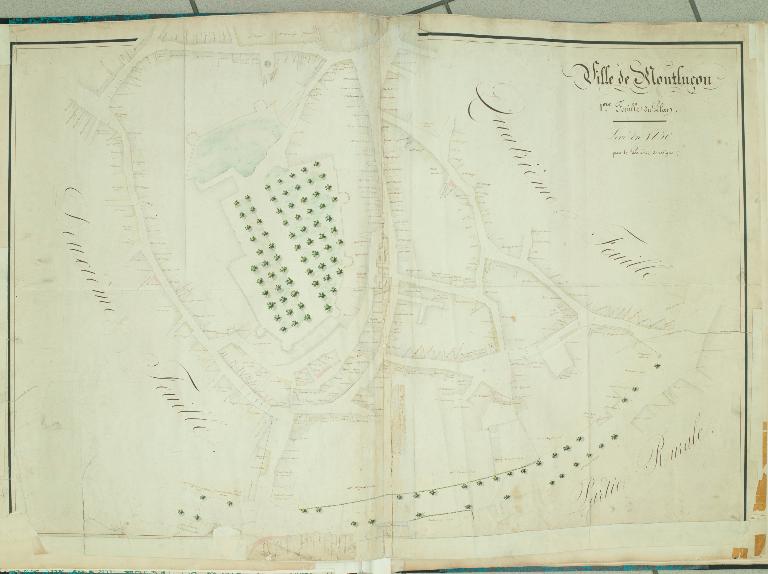

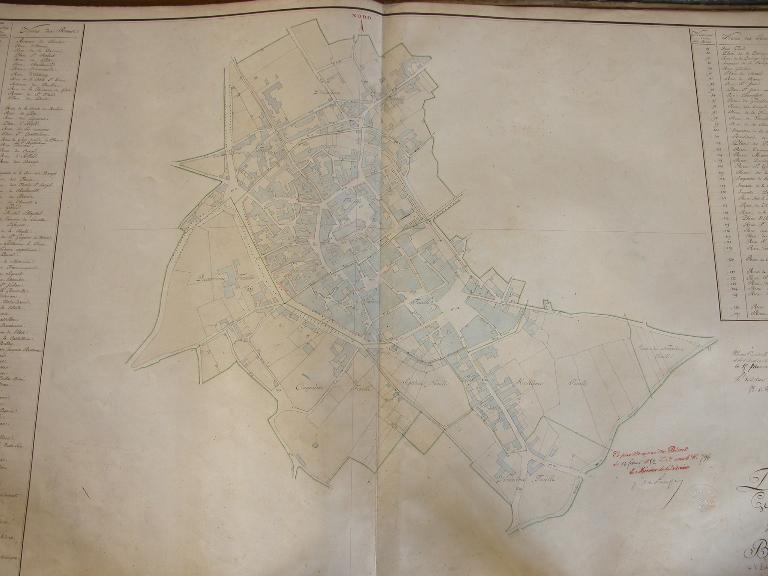

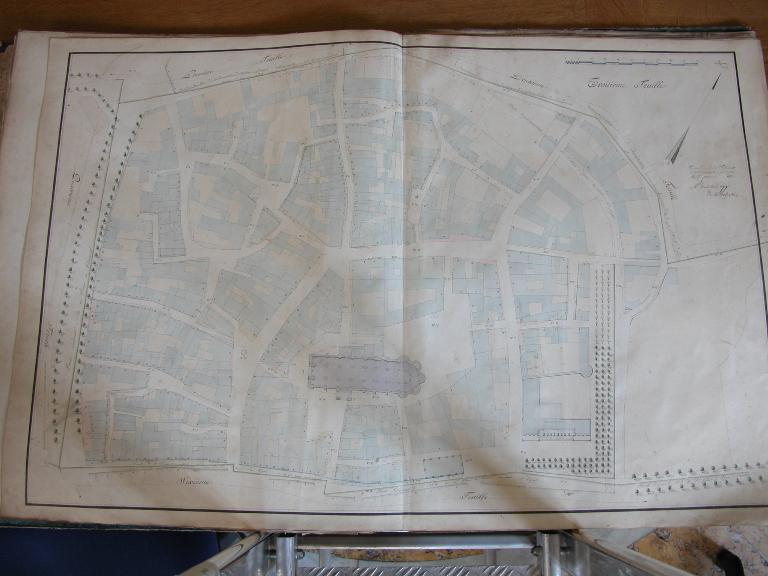

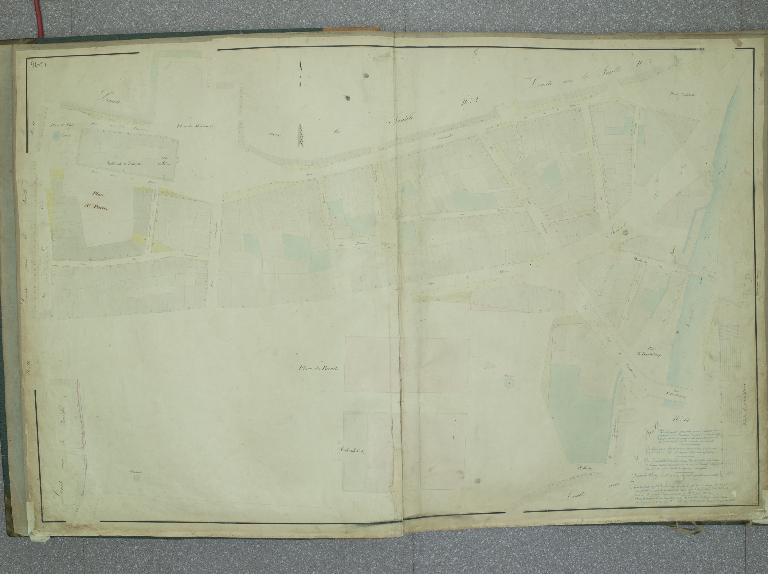

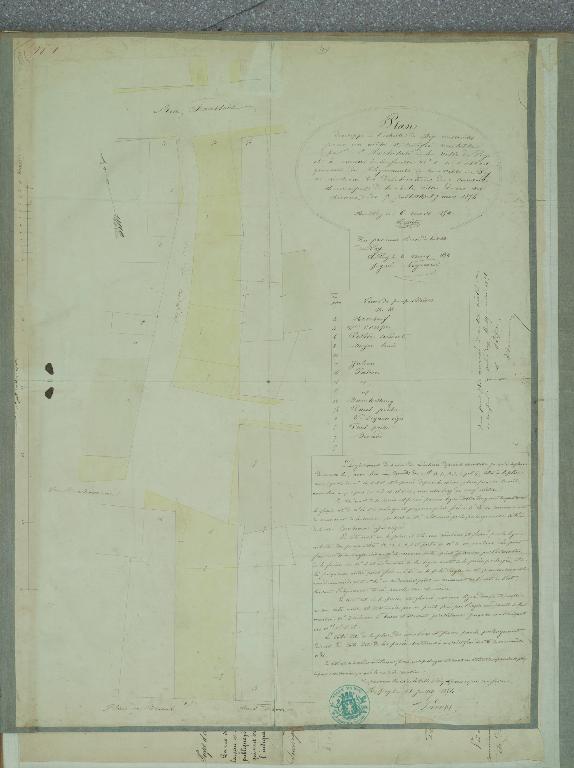

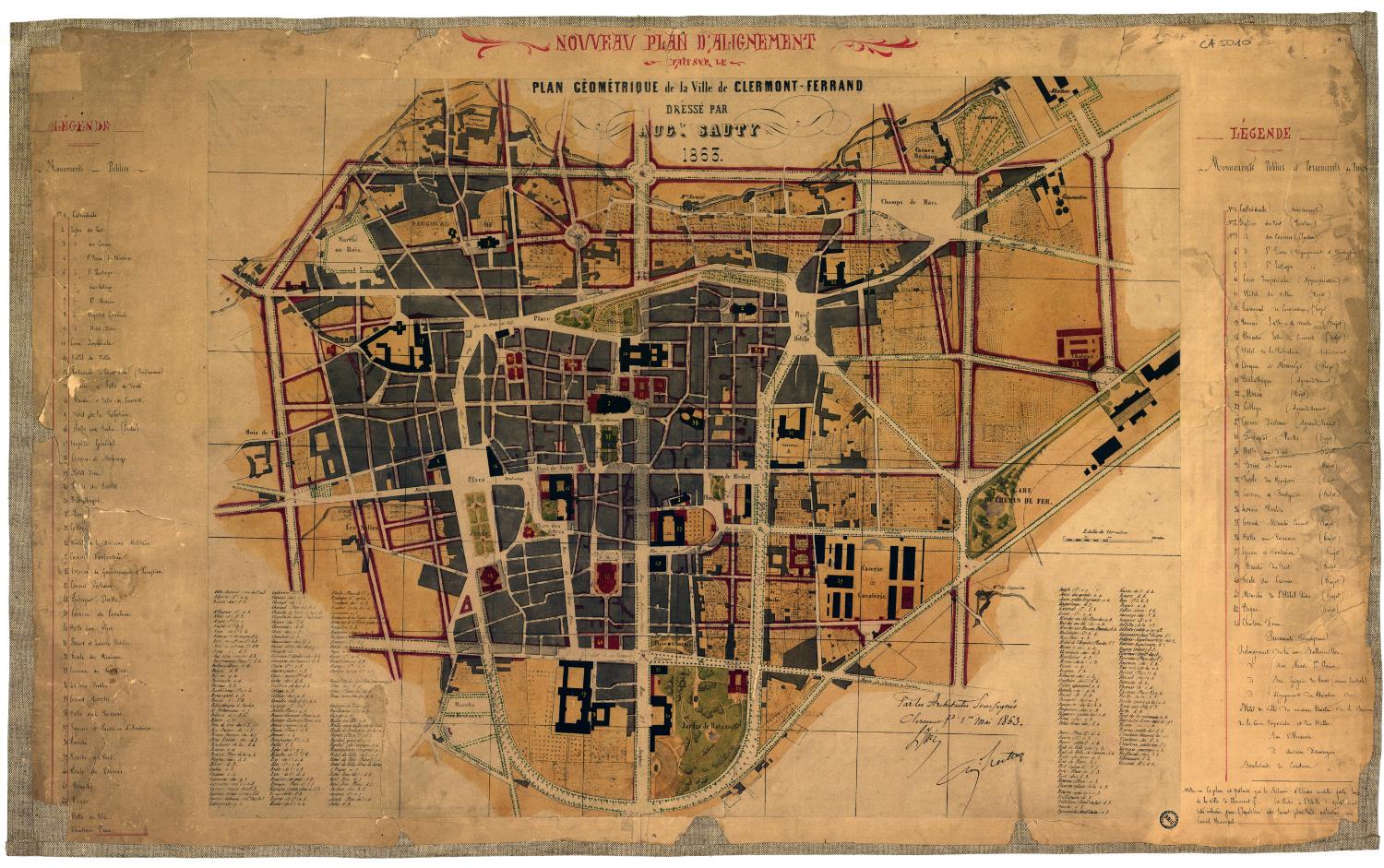

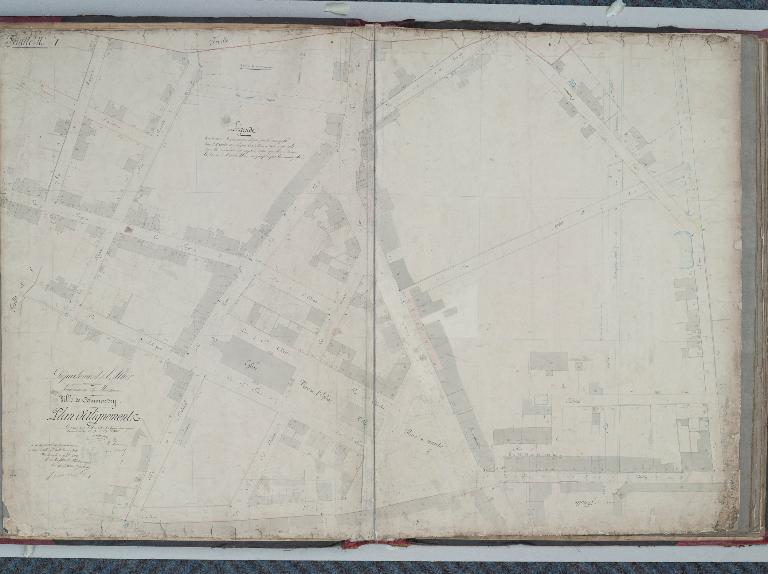

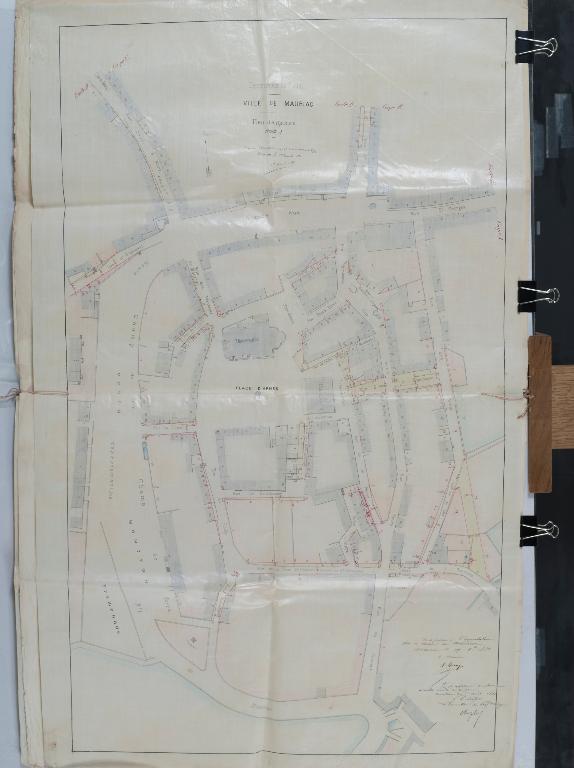

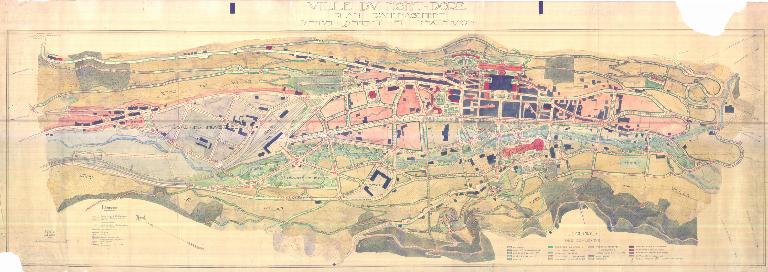

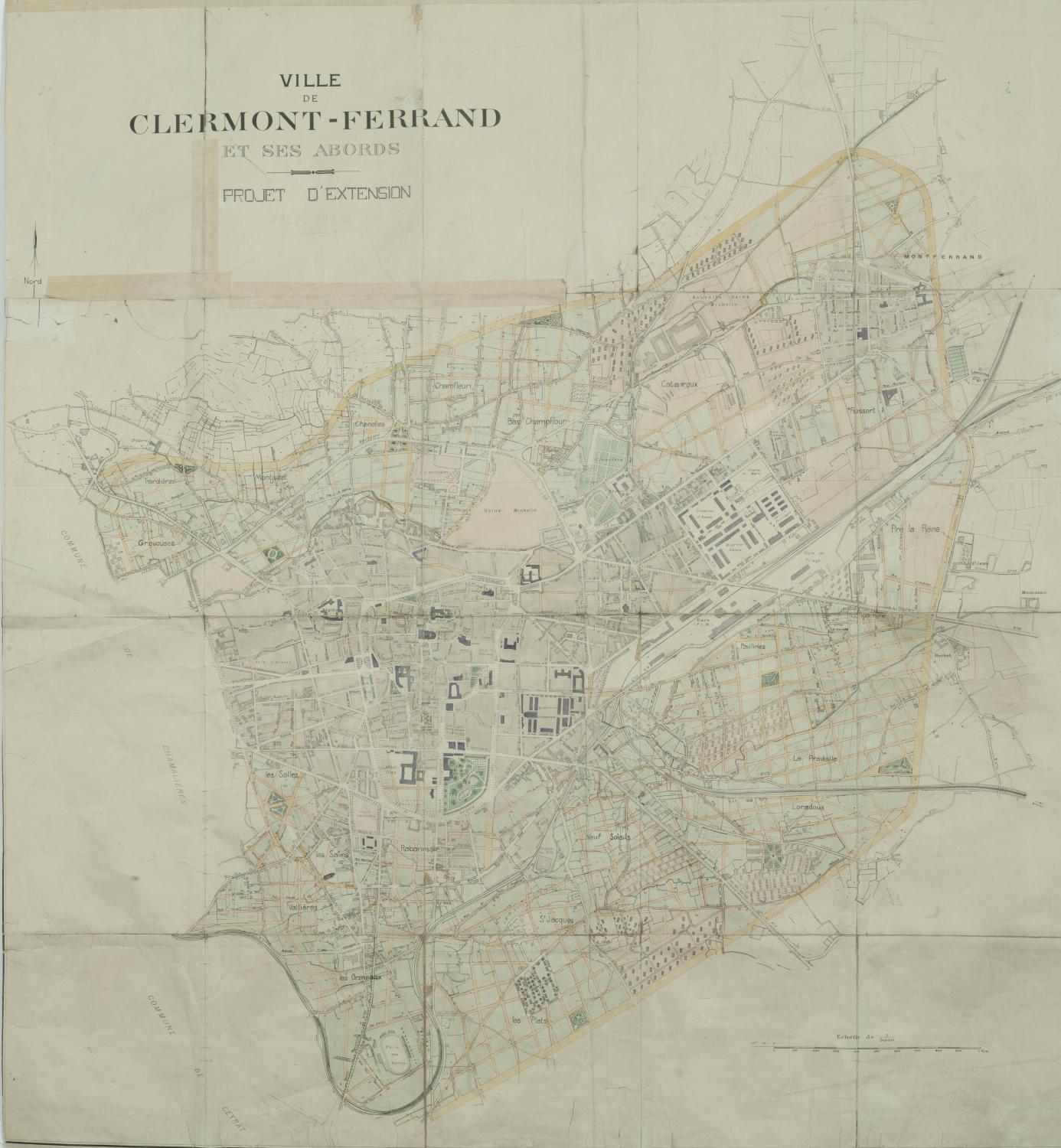

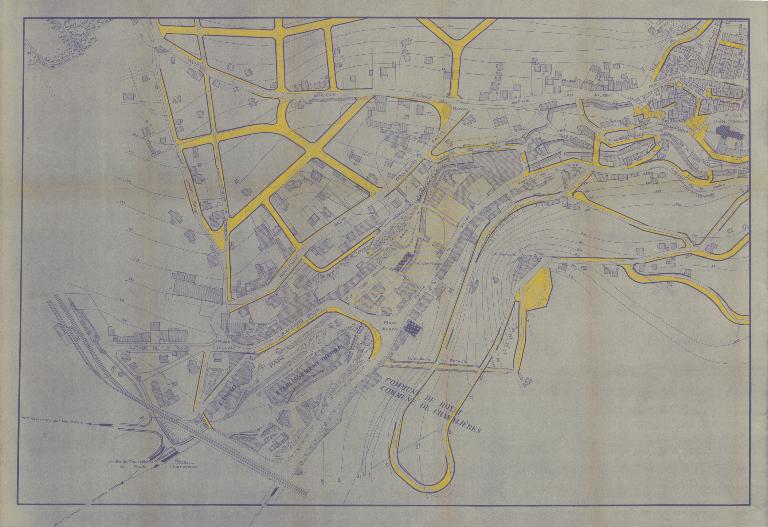

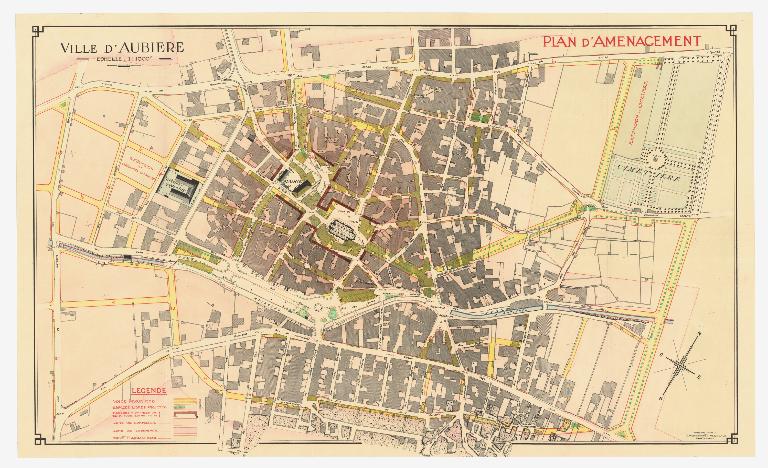

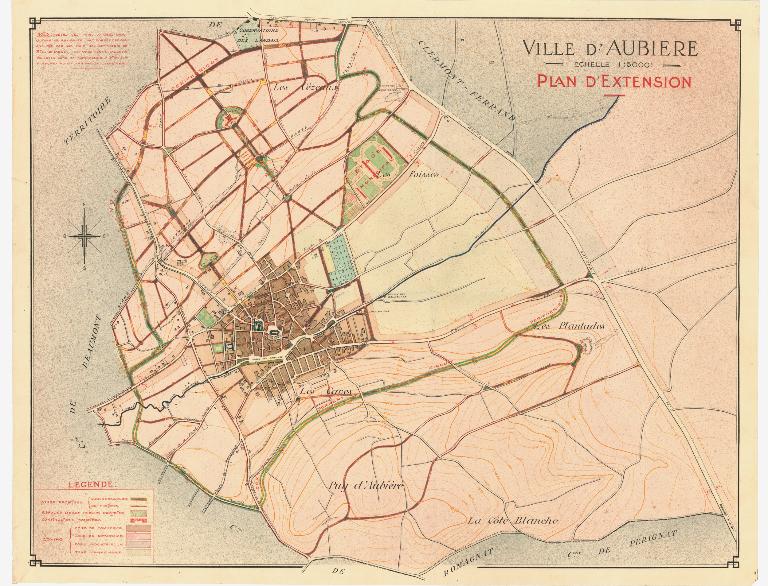

Du point de vue méthodologique, l'Inventaire général du patrimoine culturel dispose de la notion de famille ("formée par tous les individus d'un même genre présents sur un territoire"). Nous l'appliquons aux villes du territoire auvergnat (dans ses limites administratives de 2014). Cela permet de faire apparaître la récurrence des caractères morphologiques des membres de la famille constituée. Cela permet d'établir des comparaisons entre ses membres, de les classer, de mettre en lumière et tenter d'expliquer les caractères originaux de la famille, de la saisir dans son évolution historique1. Dans la rubrique Illustrations du présent dossier, on trouvera les cartes des différents individus qui composent la famille2.

La liste des caractères morphologiques qui a servi à décrire les villes reste à compléter (il s’agissait de voir dans quelle mesure certains caractères se retrouvaient d’une ville à l’autre).

Il s’agirait également de trouver comment mesurer l’intensité d’application d’un même règlement de voirie : à partir de combien de mètres linéaires, ou de combien de rues, ou de combien d’édifices reliés entre eux, considérer que la ligne de corniche est caractéristique d’une ville, sachant que toutes les villes, petites ou grandes, en présentent une, à au moins un endroit ? Comment désigner puis comptabiliser les types de voies les plus représentés d’une ville3 ? Comment qualifier l’orchestration de ces différents fragments qui font la spécificité de chacune ? Et finalement, comment affiner la grille d'analyse des villes de manière à en tirer une typologie ?

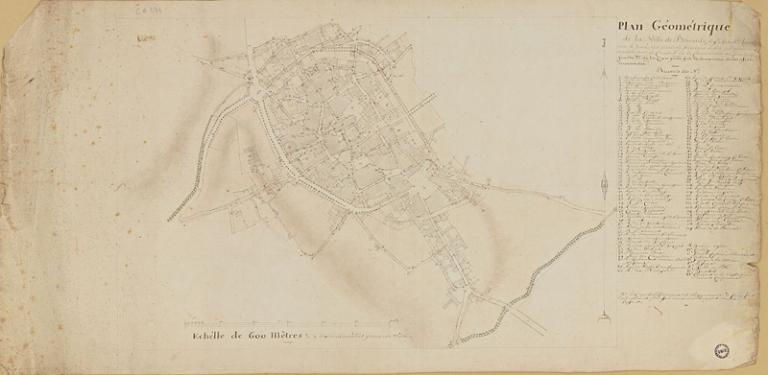

L'identification des vides repérés dans la famille des 91 villes d'Auvergne est l'objet principal du dossier (champ "Description"). Tenter d'expliquer leur origine et leur évolution entre la fin du XVIIIe siècle et les années 1960 en est un autre (champ "Historique")4. Ce travail revêt un caractère expérimental car jusqu'à présent la méthode était adaptée au bâti.

Observations générales (au terme de seulement quatre années consacrées à 91 localités).

À ce stade, aucune certitude sur les modalités précises du développement des villes d'Auvergne ne peut être avancée. Seules une série de clefs de lecture a pu être livrée. Parmi elles, on peut retenir la volonté, plus ou moins affirmée que l'on soit du côté du législateur ou des acteurs locaux (préfet, municipalité, habitants), de réorganiser les tissus anciens, puis d'étendre la ville de manière rationnelle. Certes il s'agit d'un point commun aux autres agglomérations du territoire national, mais dans une région épargnée par les récents conflits, les tissus anciens "à aérer" figurent probablement en plus grand nombre. Quant à la réponse au phénomène général d'extension, le débat national qui agite au XXe siècle les tenants du zonage et ceux de la croissance organique des villes a laissé des traces en Auvergne aussi.

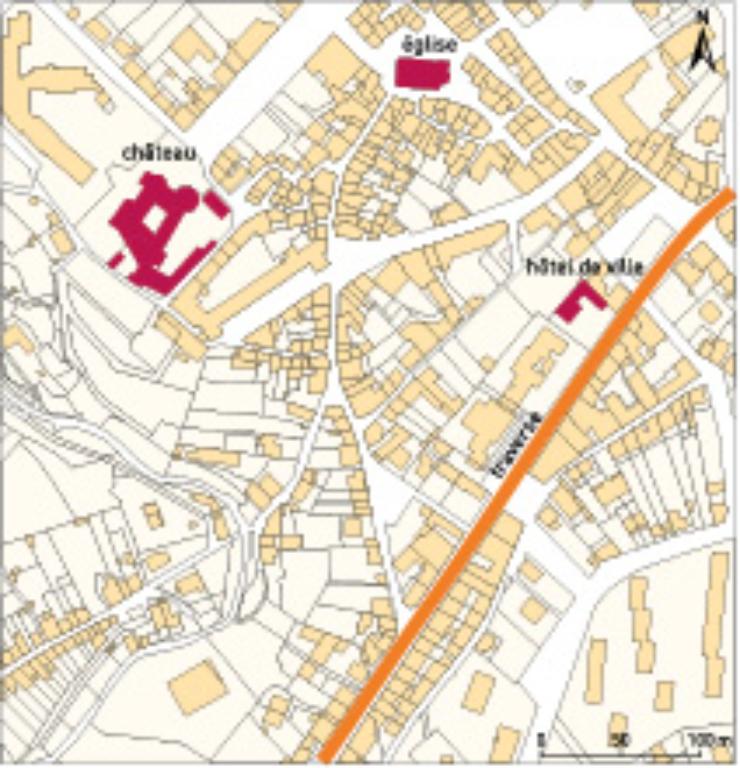

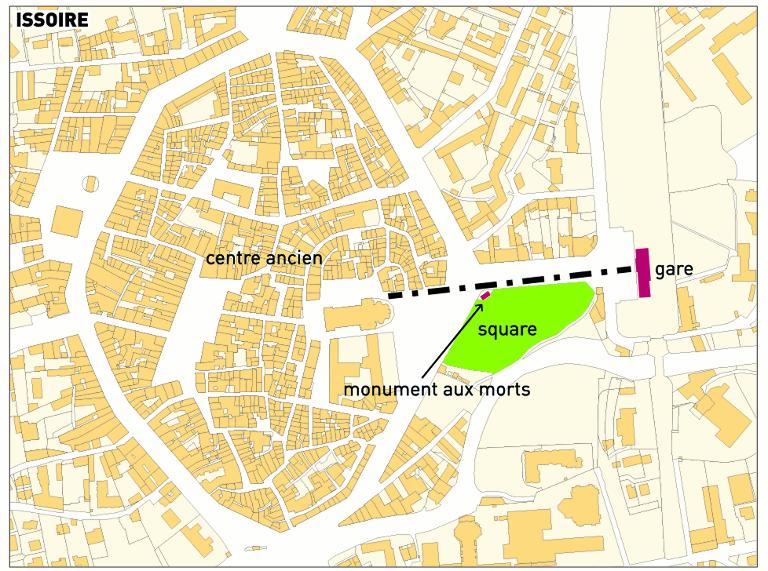

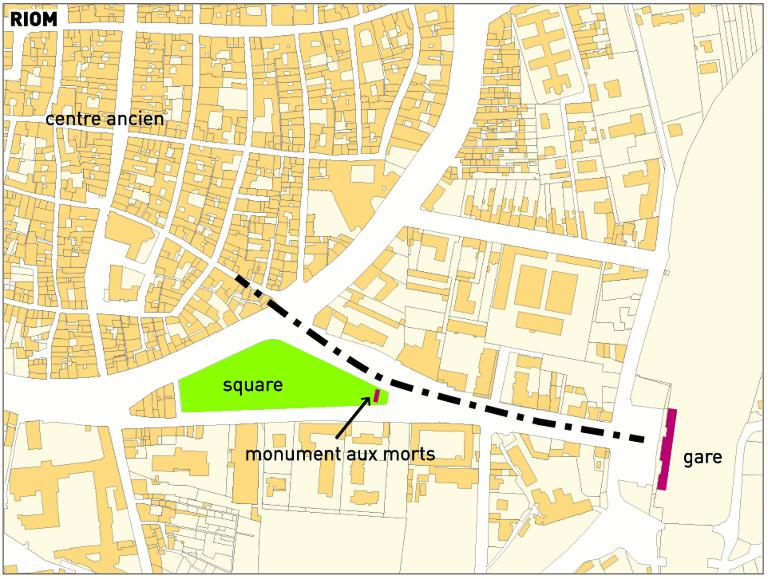

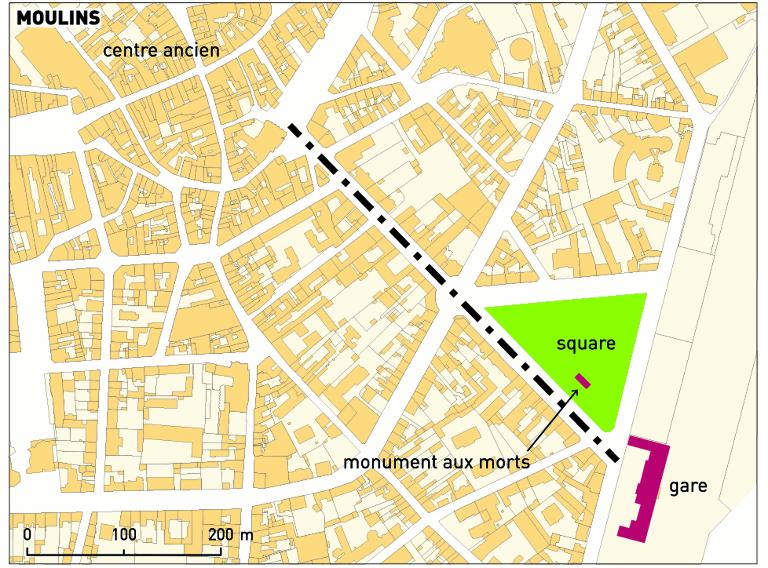

L'ampleur de la réflexion des municipalités au moment de désigner un emplacement aux différents équipements urbains a été mis en évidence5 : des logiques d'implantation, aujourd'hui oubliées, ont été mises en lumière, particulièrement concernant les stations thermales6. Une question lancinante a émergé clairement : faut-il disséminer ou concentrer les équipements publics ? Faut-il privilégier le "branchement" de l'équipement sur la traverse7 ? Du point de vue de la structure urbaine général, l'attractivité des traverses sur les mairies a été remarquée, de même que celle existant entre gare, square et monument aux morts, sauf dans les stations thermales. Parmi les particularités auvergnates, on note l'absence de places royales et autres places monumentales. En revanche, il resterait à déterminer si la connivence entre foirail et promenade publique (voire parvis de mairie, comme à Saint-Germain-Lembron) peut être affichée comme la spécificité d'une région d'élevage. La présence forte des pitons volcaniques qui s'invitent dans la composition des formes urbaines d'Auvergne, à la manière de monuments isolés est également à remarquer. Cependant, la question du caractère fortuit ou calculé de ces points de fuite occupés par des puys, sucs ou autres promontoires reste ouverte. Vichy affirme sa singularité à l'échelle de la région concernant la monumentalité octroyée aux angles de rues.

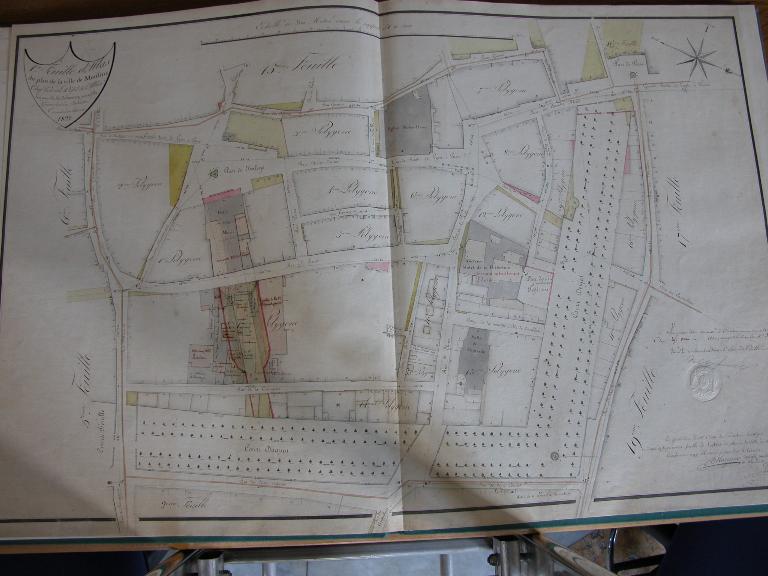

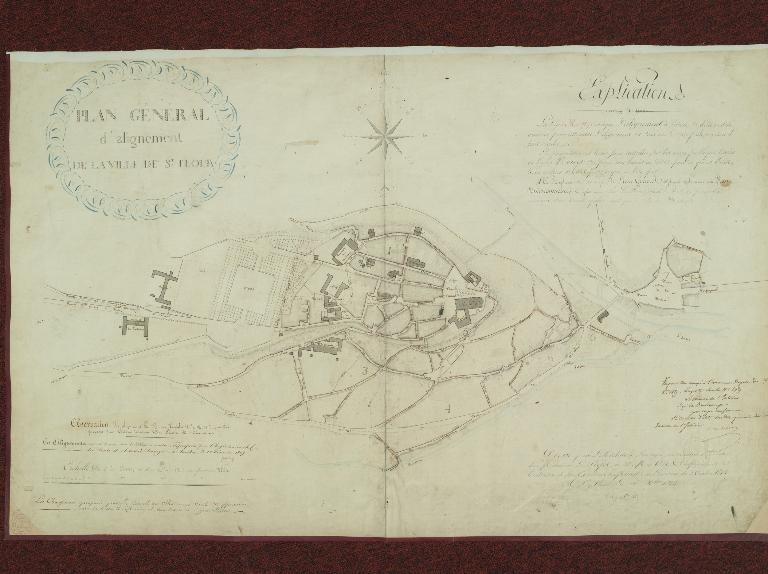

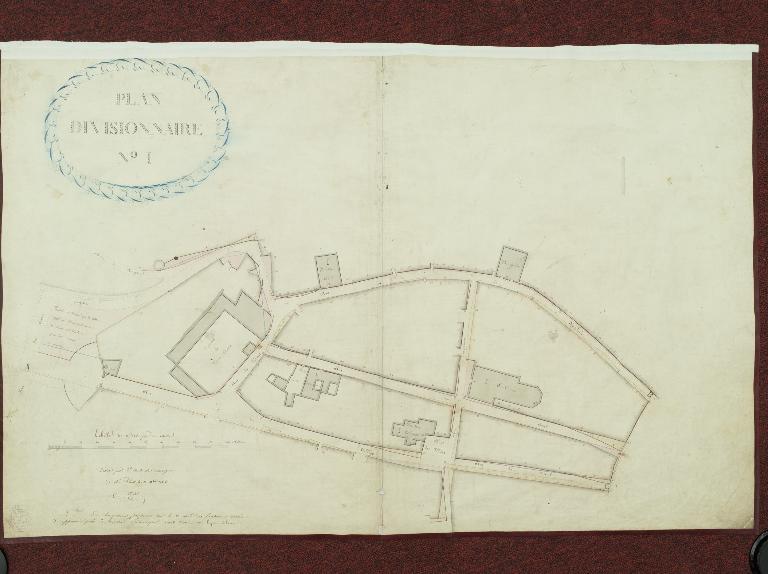

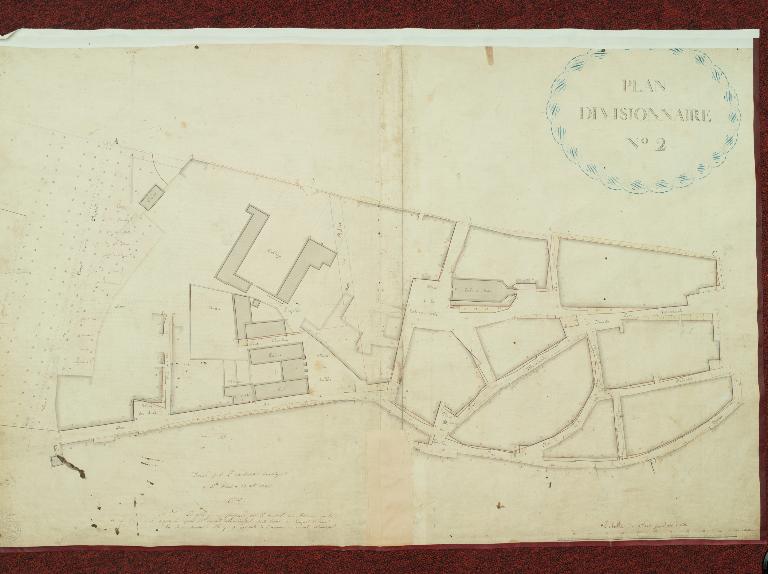

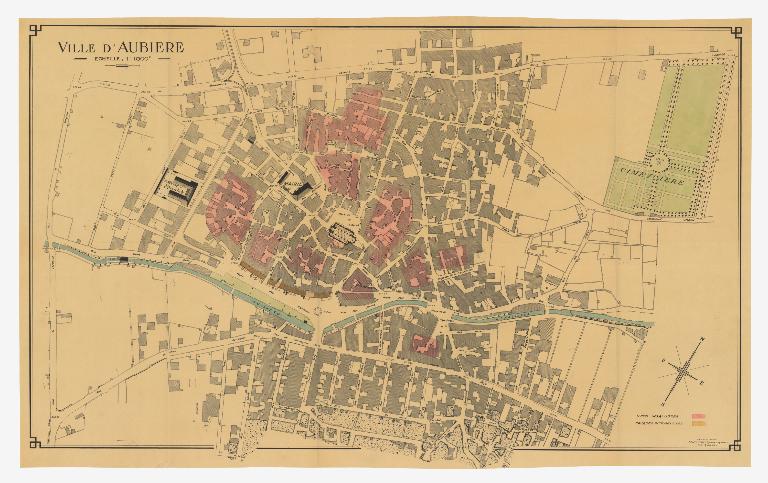

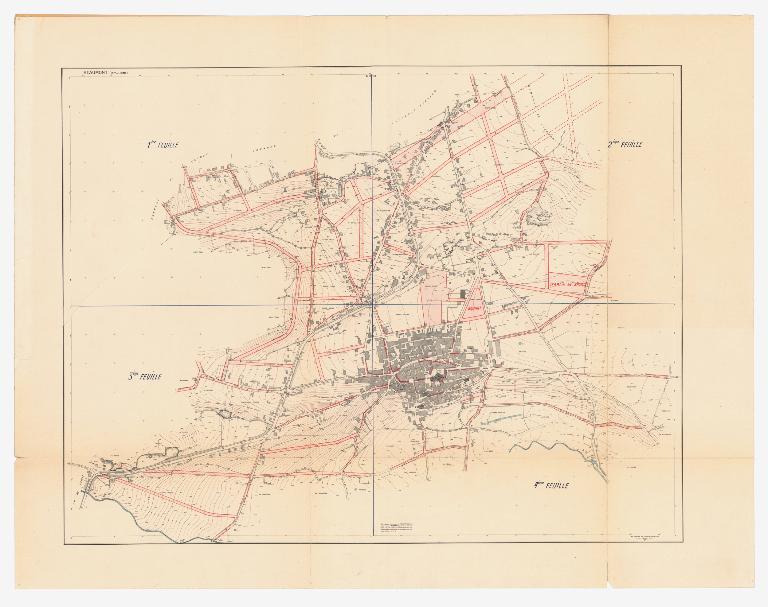

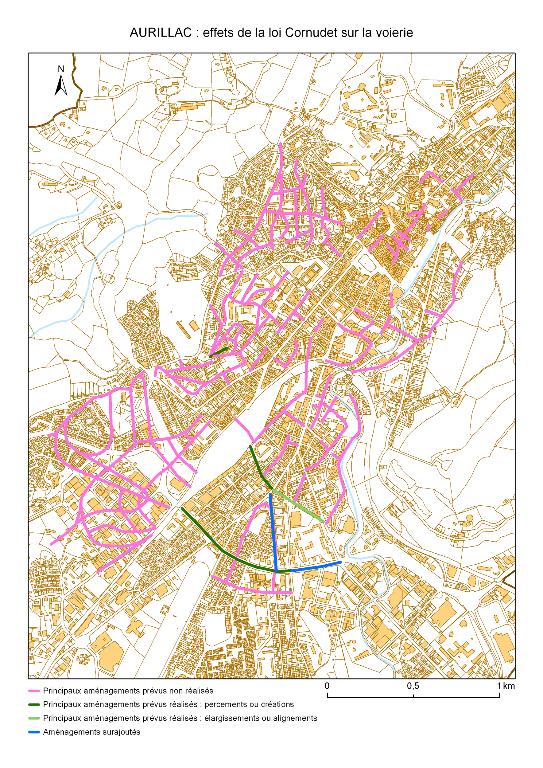

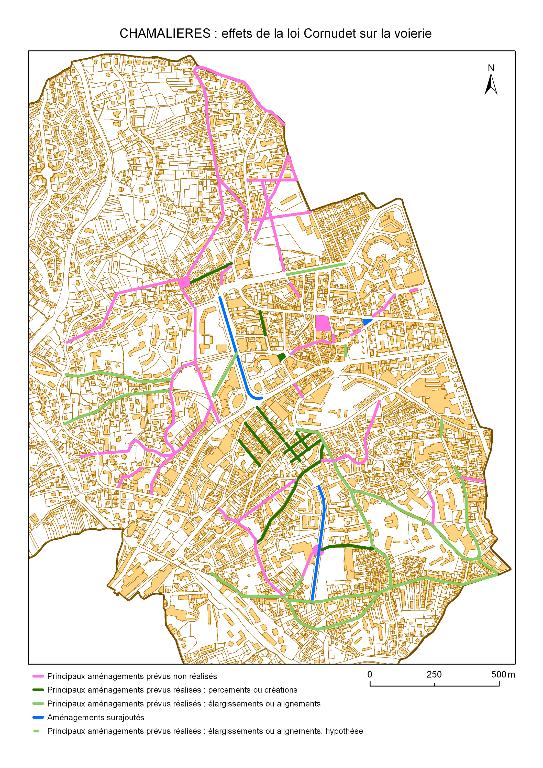

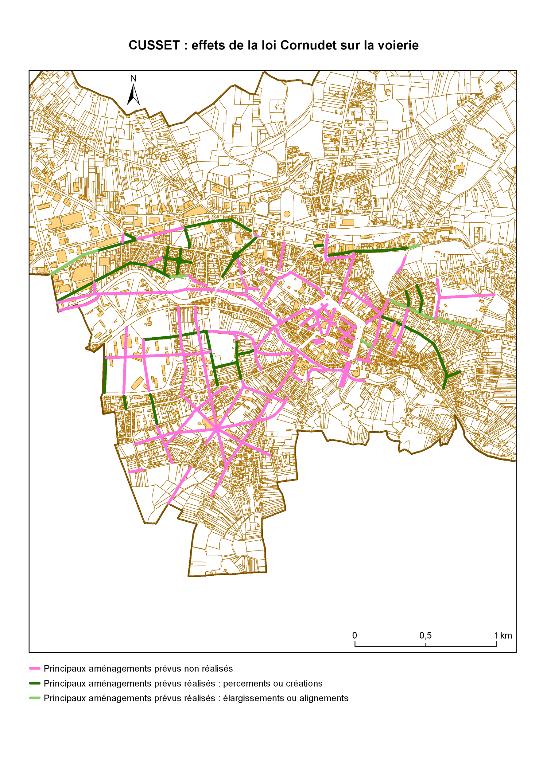

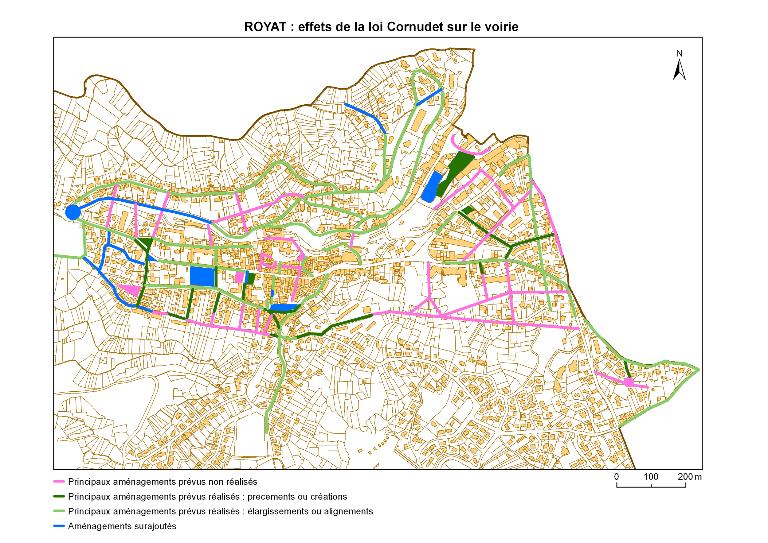

Les plans d'alignement issus de la loi de 1807 ont eu des durées de vie respectables (plus d’un siècle) et malgré cela, on s’en rend compte en Auvergne comme partout ailleurs en France, les aménagements réalisés ont été rares : les superpositions des cadastres ancien et actuel en témoignent. On pourrait arriver à la même conclusion concernant l'application de la loi Cornudet (dont sont issus les PAEE pour Plan d'aménagement, d'extension et d'embellissement, ou PAE, auquel cas les embellissements font plutôt l'objet de règlement ou servitudes). Les dits aménagements sont même parfois à l’origine de nouveaux désordres. D'une manière générale, on observe un décalage entre l'ambition de certains projets et la réalité (par exemple, le projet de réorganisation de Brioude au début du XIXe siècle à partir de deux places ordonnancées concernant six édifices publics dont la seule trace dans la réalité tiendrait dans la prise en compte du point de vue sur les monts du Livradois-Forez dans l'architecture de l'hôtel de ville) ; pour d'autres, la persistance d'objectifs simples sur plusieurs siècles aboutit à un résultat monumental (par exemple, la volonté de régularisation des fronts de rues à Riom entre l'époque médiévale et le XIXe siècle). L'évolution du goût met à mal en partie les plans d'aménagement puisque progressivement le pittoresque et le patrimoine remplacent la notion d'embellissement : les modifications prenant en compte cette évolution sont bien archivées pour la ville du Puy-en-Velay, par exemple. La table rase de Cusset, dans les années 1960, sur tout un secteur de la ville d'Ancien Régime fait figure d'exception.

Conservatrice du patrimoine, chercheuse de 1994 à 2023 au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel (Clermont-Ferrand).