Stagiaire au service de l'Inventaire en 2007

- inventaire topographique, Inventaire de la Ville de Lyon

-

Guégan CatherineGuégan CatherineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lyon Urgences

-

Commune

Lyon 5e

-

Adresse

23 rue Roger-Radisson

-

Cadastre

1831

O 472 à 474, 482, 483, 485, 486 ;

1999

AO 58, 101, 102

-

Dénominationscouvent

-

Genrede soeurs de la Visitation

-

VocablesSainte-Marie

-

Appellationsde la Visitation Sainte-Marie de Fourvière, Fourvière Hôtel

-

Destinationsarchives, hôtel de voyageurs

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéespensionnat, gymnase, aumônerie, parc, mur de clôture, pavillon de jardin

HISTORIQUE

Transfert des religieuses de la Visitation de la Croix-Rousse à Fourvière

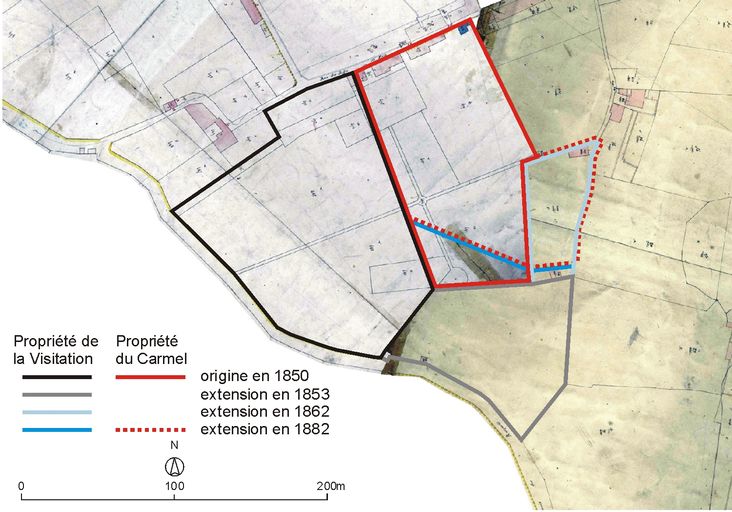

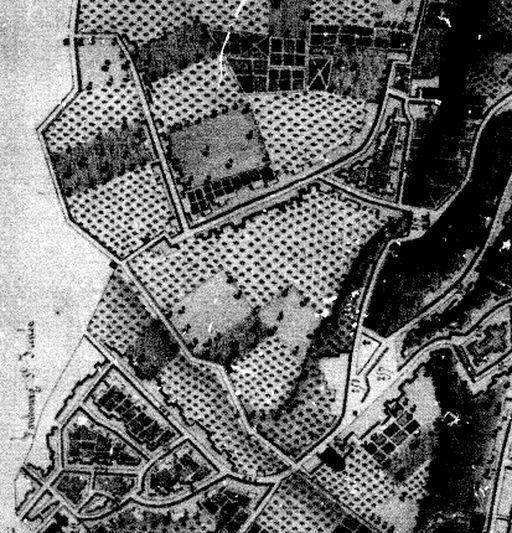

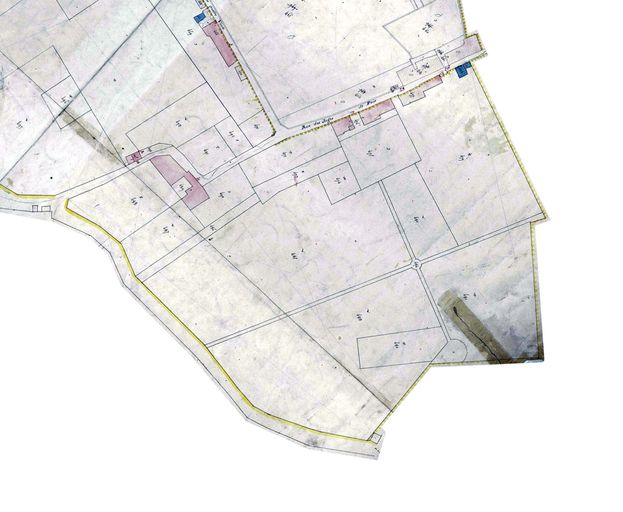

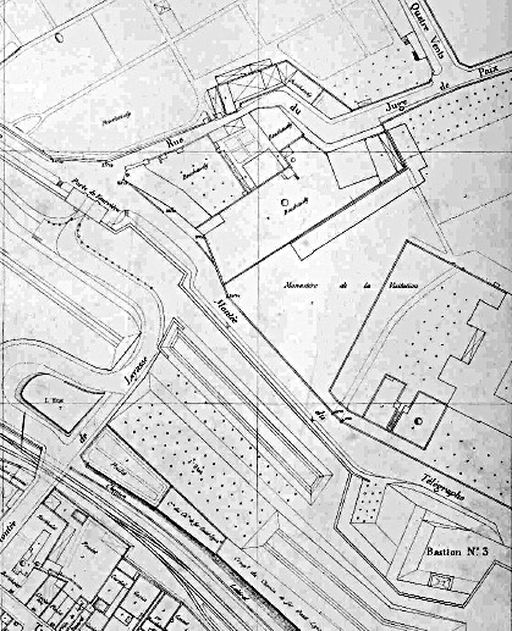

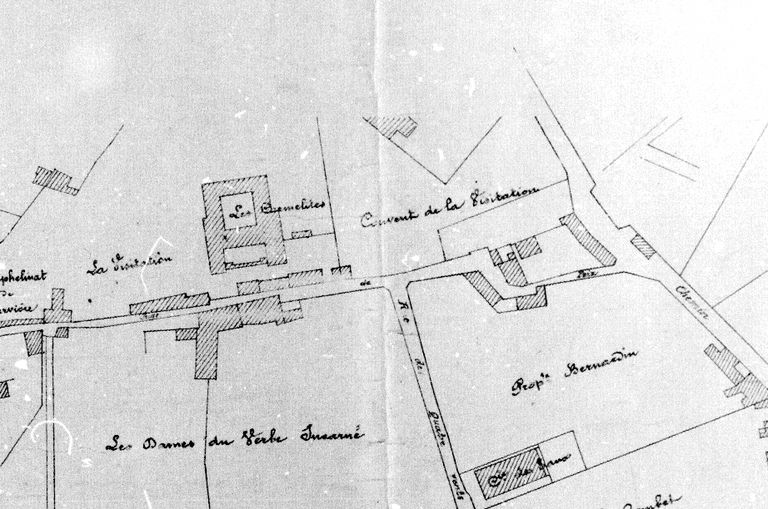

Le 10 octobre 1850, les religieuses de la Visitation de la Croix-Rousse, désireuses d'échapper au climat d'agitation du quartier et à sa densification, qui menaçait leur isolement, acquirent conjointement avec les carmélites, sur la colline de Fourvière, aux n°27 et 29 de la rue du Juge de Paix (actuelle rue Roger Radisson ; parcelles O 472 à 474, 482, 483, 485, 486 du cadastre de 1831 et AD Rhône, 3P123/168, Etat de section des propriétés non bâties et bâties. Section Q : Fourvière, 1836) une propriété comportant des bâtiments et terrains appartenant à M. Garcin, rentier, résidant au n°33 de la même rue. L'acte de vente (AP Visitation Annecy, document non coté) fut passé par devant Me François-Félix Berloty et son confrère, notaires à Lyon. Entre 1767, date à laquelle fut dressé par Chavallard un Plan des quartiers de Fourvière et Saint-Just (AC Lyon, 2 S 57) et 1850, la configuration des lieux avait peu changé : les bâtiments du 18e siècle étaient toujours en place et les terrains, essentiellement plantés de vignes et de vergers, n'avaient pas connu de constructions nouvelles. L'origine de propriété mentionnée dans l'acte de vente indique un agrandissement progressif du domaine Garcin : une première acquisition en 1812 à Bertheaux (dont le tènement figure sur le plan de 1767) comprenant vigne, maisons, cour et jardin (parcelles O 472 à 476 du cadastre de 1831, n°27 de la rue du Juge de Paix) ; une seconde en 1817 à Berger (dont la propriété figure également sur le plan de 1767), qui augmente considérablement la superficie de ses biens et inclut une demeure bourgeoise de dimension importante ((parcelles O 481 à 490 du cadastre de 1831, n°41 de la rue du Juge de Paix) ; une troisième en 1830 aux consorts Montaland suite au décès de Jeanne-Marie Montaland, née Arthaud (propriété figurant elle aussi sur le plan de 1767), composée d'une petite maison flanquée d´un petit corps de bâtiment à son orient et d´un jardin clos de murs. En 1850, la propriété avait ainsi une superficie de 3 hectares 5 ares 20 centiares et comportait plusieurs corps de bâtiments d'habitation et d´exploitation, avec cour, remise, fenil, puits, pompes, citernes et boutasses, fonds cultivé en jardin potager et d´agrément, bosquet, salle d'ombrage, pré, verger, vigne et terre, le tout clos de murs. Ces immeubles étaient confinés à l'est par les propriétés de MM. Nolhac et Margerand, au nord, par la rue du Juge de Paix, où les bâtiments de la propriété avaient entrée et desserte par un portail n´ayant pas de numéro, et par un autre portail plus petit, ayant le numéro 33, au sud-ouest, par la propriété de MM. Pons et consorts faisant retour d´équerre dans le clos de M. Garcin et par le chemin des remparts du fort de Saint-Just, le long duquel le mur de clôture de Mr Garcin formait terrasse, au sud enfin, par le même chemin des remparts et par la propriété de M. Marcel. A l'angle méridional de la propriété sur le chemin des remparts existait un petit pavillon au-dessous duquel se trouvait une porte de sortie. Le partage de la propriété entre les deux communautés est stipulé à la fin de l'acte : aux carmélites revinrent d'une part les bâtiments édifiés le long de la rue du Juge de Paix (n°27 et 29), confinés à l'est par la propriété de M. Nolhac et à l'ouest par le mur de refend du dernier des bâtiments construits, où se trouvait le cuvage, soit jusqu´au parement extérieur du mur formant le jambage occidental de la porte d´entrée de ce bâtiment sur le jardin, d'autre part toute la partie du clos qui se trouvait de l´autre côté de la ligne précédemment indiquée, comprise entre cette ligne, la propriété de M. Marcel et le chemin des remparts au sud, la propriété Pons au sud-ouest et la rue du Juge de Paix au nord. La contenance de cette partie de bâtiment et de clos était d´environ 1 hectare 76 ares, et 67 centiares. Le reste de la propriété, constitué de terrains non bâtis revint aux dames de la Visitation, qui eurent cependant la jouissance provisoire du petit bâtiment le plus à l'ouest de la propriété des carmélites jusqu'à ce que le couvent qu'elles avaient l'intention de faire édifier soit construit. Ce terrain était confiné au nord par le n°33 de la rue du Juge de Paix (appartenant à M. Garcin), à l'ouest par le chemin des remparts du fort de Saint-Just, à l'est par la portion de la propriété Garcin échue aux carmélites, à l'angle sud par un pavillon situé sur le mur de rempart, édifié au-dessus d'une porte de sortie, le terrain formant en cet endroit terrasse. Chacune des " Dames acquéreurs " avait la jouissance séparée des bâtiments et fonds qui leur étaient transmis suivant la division ci-dessus, fixée par des plantations de limites par elles reconnues. Elles étaient tenues de matérialiser ces limites par la construction à frais communs d'un mur de clôture mitoyen. L'acte de vente fut signé par Claudine Deville, Louise Eulalie Pascal, Victoire Galtier et Mélanie Boisot, qui représentaient l'ordre de la Visitation.

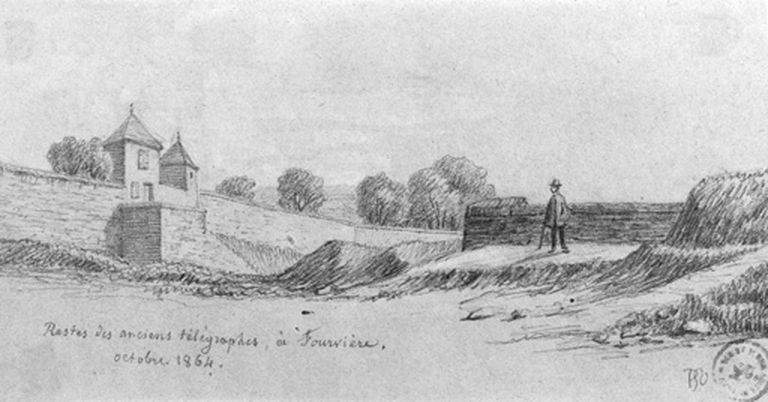

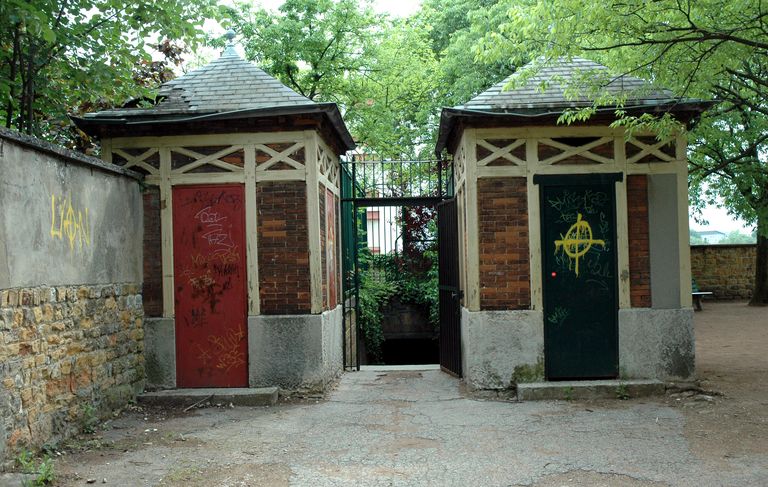

La construction du nouveau couvent devait être financée par la vente de celui de la Croix-Rousse, situé rue du Chapeau-Rouge (actuelle rue de Belfort), qui tardait à se réaliser. Encouragée par le cardinal de Bonald, qui considérait que le transfert à Fourvière attirerait un plus grand nombre de pensionnaires et de novices, la supérieure, Mère Marie-Régis Deville, sollicita la protection du gouverneur militaire de Lyon, le maréchal de Castellane, descendant de sainte Jeanne de Chantal. Les fonds provinrent finalement d'emprunts et de dons d'autres établissements de l'ordre (Petite Relation de notre transfert de la Croix-Rousse à Fourvière, AP Visitation Annecy, ms. sans cote, p.4). La conception du projet fut confiée à l'architecte Pierre-Marie Bossan, frère de la religieuse Marie-Aimée Bossan, entrée au couvent en 1852. Les visitandines souhaitaient un bâtiment peu onéreux et respectant les recommandations du Coutumier de l'ordre, malgré les difficultés que présentait la déclivité du terrain (ibid, p.4). Courant 1853, le plan était arrêté et le chantier commença par l'érection du mur de clôture. Pour préserver leur isolement, les visitandines n'eurent de cesse d'agrandir leur domaine par des acquisitions successives. Le 18 novembre de la même année, elles achetaient ainsi aux Dames de la Compassion un nouveau terrain de 77 ares, situé " dans le bas de la propriété " (Petite Relation, p. 5 et AP Visitation Annecy, Annales 1840-55, p. 359), terrain qui avait autrefois appartenu aux Minimes. L'acte fut de nouveau passé par devant Me Berloty. Afin de respecter un droit de passage que les Minimes avaient sur cette propriété, leur offrant un accès direct sur la montée du Télégraphe, les religieuses y firent ériger, sur un espace de 30 mètres, un nouveau mur de clôture, puis firent ouvrir une porte dans le mur nord, " vis-à-vis de la rue des 4 Vents ", actuelle rue Pauline-Marie-Jaricot par l'entrepreneur Jamot (AC Lyon, 315 WP 51). Toujours en 1853, elles achetèrent à l'Etat les deux pavillons du télégraphe Chappe (AP Visitation Annecy, Annales 1840-55, p,375), installés dans la montée du même nom en 1799. Afin de ménager un accès pratique au couvent de ce côté-ci, une ancienne porte d'une largeur de 3 mètres, murée par le précédent propriétaire, fut rouverte. Il s'agit sans doute de l'actuelle porte à double battant ouvrant sur la montée du Télégraphe, dont l'allée, qui menait au couvent, a été comblée au début des années 1990 en raison d'un glissement du terrain.

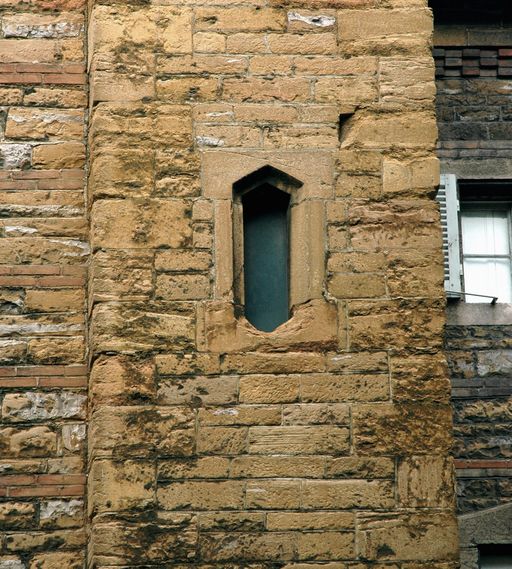

Construction et aménagements du couvent

La construction du couvent débuta en 1854. L'exécution en fut confiée aux entrepreneurs Parot et Boudet et au charpentier Clément Martinant, et dirigée par l'architecte Wilhelm Léo, collaborateur régulier de Bossan dans les années 1850-60 et notamment sur ce chantier (sa présence est mentionnée dans les Annales du couvent : AP Visitation Annecy, Annales 1840-55, p.262). Le 6 juin 1854, Mgr Franzoni, archevêque de Turin en exil, posait la première pierre au nom du cardinal de Bonald. Une boîte en plomb contenant des pièces de monnaie, des reliques et des médailles, fut scellée sous cette pierre, et volée la nuit même par un ouvrier du chantier (Petite Relation, p.7-8). En mai 1855, la vente des bâtiments de la Croix-Rousse apporta de nouveaux fonds, et quelques religieuses purent s'installer sur le chantier, dans le petit bâtiment laissé à disposition par le Carmel et appelé la " maison de repassage ", donnant sur la rue du Juge de Paix et accolé à leur mur mitoyen (Petite relation, p.9). Il a sans doute été démoli entre 1967 et 1975, date à laquelle il n'apparaît plus sur les plans de voirie (AC Lyon, 5 S 14-1967 et 5 S 14-1975). L'installation définitive des visitandines et de leurs pensionnaires eut lieu en 1856. A cette date, le mur de clôture donnant sur la montée du Télégraphe fut exhaussé de 1 mètre 90, sans doute pour renforcer l'isolement du couvent. La porte ouvrant sur le chemin de ronde au niveau des pavillons du télégraphe fut également murée, et une nouvelle ouverte un peu plus haut, dans un angle du mur. Les entrepreneurs Parot et Boudet furent à nouveau sollicités et les travaux menés à bien sous la conduite de Wilhelm Léo (AC Lyon, 315 WP 96). On trouve trace de cette intervention dans l'appareillage du mur côté montée du Télégraphe, où l'on distingue nettement deux niveaux différents, ainsi que de la porte murée, dont l'encadrement de pierre calcaire est encore visible.

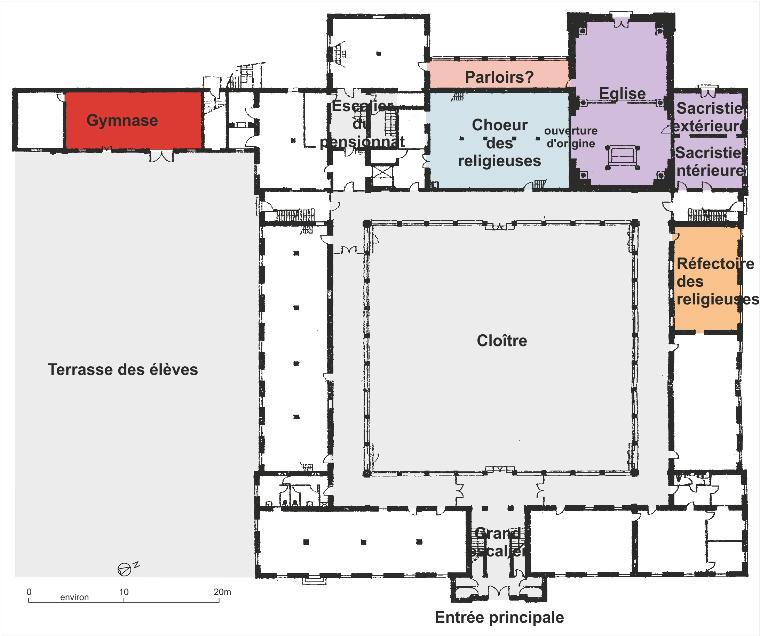

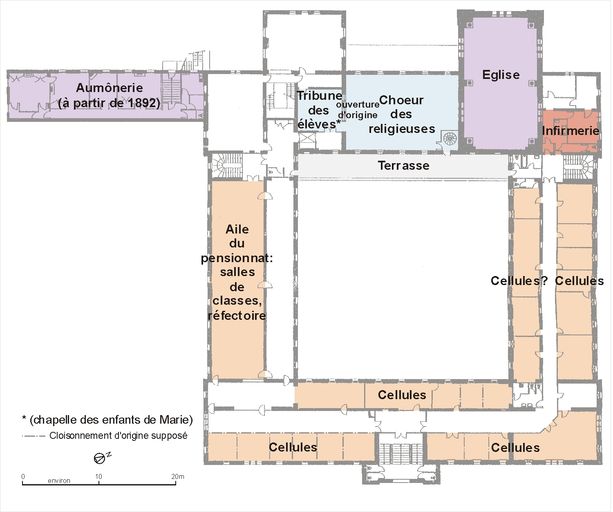

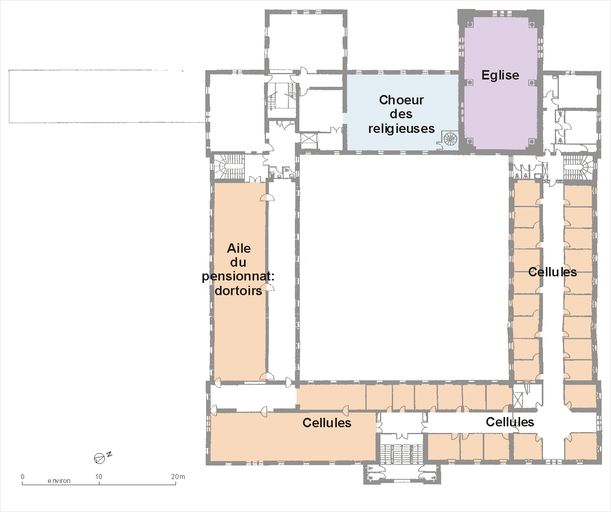

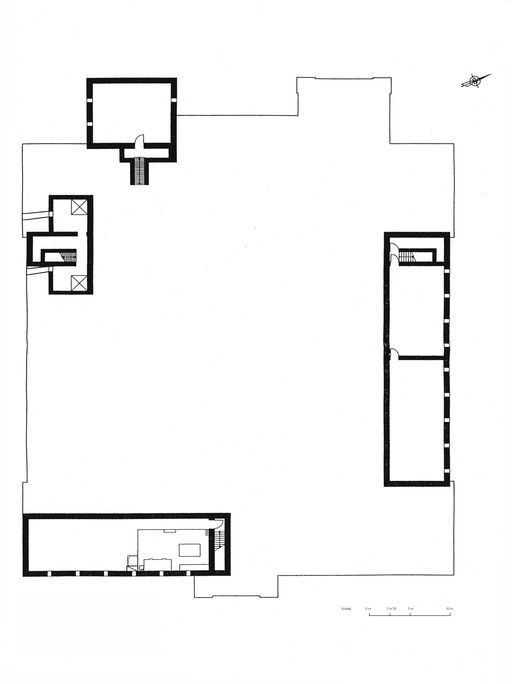

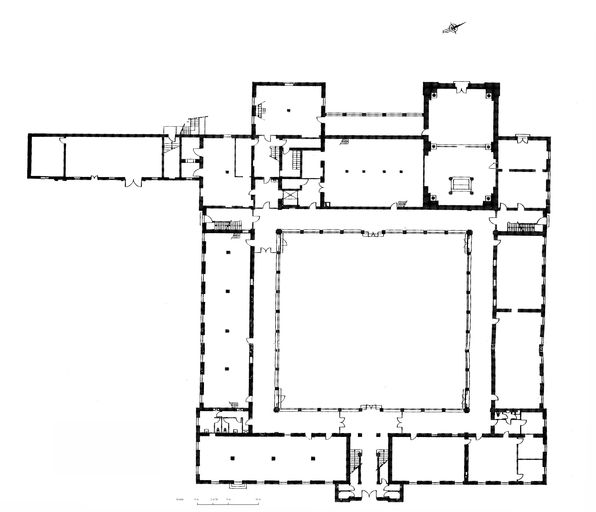

Le 16 juin 1856, les sœurs quittaient donc la Croix-Rousse (Petite Relation, p.10-11). Les travaux, notamment ceux de l'église et de l'aile nord, n'étant pas complètement achevés, la messe fut célébrée dans l'appartement qui servait de salle de communauté (non repéré), où l'autel occupait " le panneau entre les deux portes du fond, aboutissant dans un cabinet qui sert de sacristie " (Petite Relation, p.15). L'église et le chœur des religieuses, fermé par une grille qui leur permettait d'assister à l'office sans être vues des fidèles, furent bénis le 26 septembre, en même temps qu'était dite la première messe (Petite Relation, p.16). Achevé en 1858, le couvent, de plan carré, était alors composé de quatre ailes groupées autour d'un cloître à galeries agrémenté d'un jardin.

Les sources permettent également de retracer l'évolution du décor du couvent, tant intérieur qu'extérieur. On sait ainsi que le choeur des soeurs contenait 35 stalles, apportées de la Croix-Rousse (aujourd'hui disparues) et était orné d'une statue de la Vierge, portant suspendu au cou un chapelet offert par le maréchal de Castellane. Un grand tableau peint à l'huile, représentant " les saints fondateurs dans leur gloire, exécuté à Paris " fut placé " au dessus de la cheminée, dans (la) salle de communauté " (Petite Relation, p. 16). Le chœur reçut un chemin de croix offert par M. Cherbonnière (Petite Relation, p.17), leur aumônier et confesseur. En 1859, un autre chemin de croix fut érigé dans la " tribune des élèves ", appelée aussi " chapelle des enfants de Marie ", située juste au-dessus du choeur des religieuses ; le 2 juillet, une statue de la Vierge prenait place dans la " salle d'ombrage " du pensionnat (AP Visitation Annecy, Annales 1855-70, p.104). Brisée lors d'un orage, elle fut remplacée en 1860 par une statue de l'Immaculée conception, dont les inscriptions gravées du socle, toujours en place dans la cour sud, devant l'ancien gymnase, correspondant à la description faite dans les Annales. A la Noël 1859, une horloge aujourd'hui disparue était installée dans le clocher. Enfin le 1er 1861 mai, une statue de saint Joseph (emportée à Vaugneray) fut érigée au milieu du cloître, à l'emplacement d'une source qui venait d'y être découverte (Petite Relation, p.17). A la mort de M. Cherbonnière, une plaque (toujours en place) vint sceller une cavité destinée à recevoir son cœur, à l'arrière du maître autel de l'église.

En 1862, l'acquisition pour la somme de 50 000 francs d'un nouveau terrain, situé à l'est de leur domaine, appartenant à M. Margerand, avocat et chevalier de la Légion d'Honneur, qui la tenait de M. Nolhac (Petite relation, p.18), leur permit d'envisager leur extension. L'acte fut signé le 4 juillet par devant Maître Berloty. La propriété, close de murs, prenait son entrée par la rue du Juge de Paix et était composée de bâtiments pour l'habitation, d'une salle d'ombrage, de jardins et de plantations, le tout d'une contenance " d'environ 32 ares 32 centiares " (les bâtiments, correspondant aux parcelles 100 et 101 du cadastre napoléonien, seront par la suite désignés dans les sources comme " pavillons Margerand " ; la parcelle 102 était en 1836 occupée par le jardin (AD Rhône, 3P123/168, Etat de section des propriétés non bâties et bâties. Section Q : Fourvière, 1836). Le 8 novembre de la même année, des ossements de religieuses furent exhumés du site de la Croix-Rousse et placés dans une grotte érigée à l'angle de la Montée du Télégraphe, dans laquelle se trouvait une statue de la Vierge de Lourdes, au pied de laquelle coulait un ruisseau artificiel (AP Visitation Annecy, Annales, 1855-70, p.232).

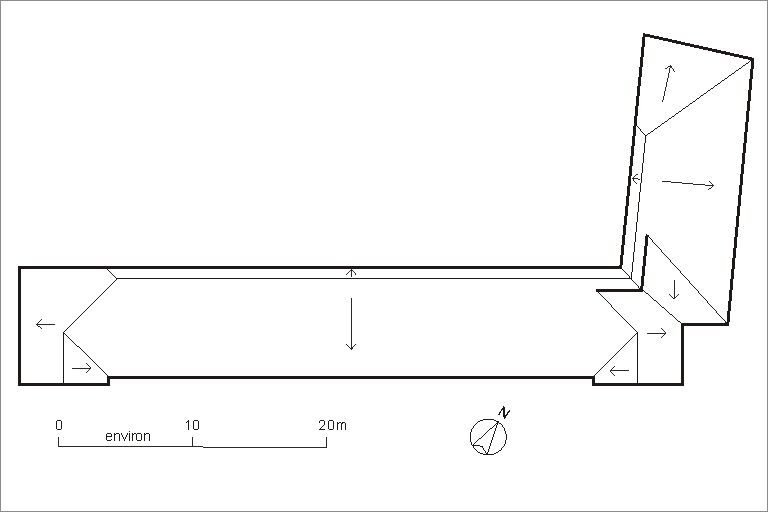

Après 1865, le couvent peut être considéré comme achevé. Les travaux entrepris par la suite consistèrent essentiellement à adapter les bâtiments aux changements d'affectation de certaines salles, ou à en améliorer le confort (installation du gaz à hydrogène en 1868 (AP Visitation Annecy, Annales 1855-70, p.362). En 1870 une salle de gymnastique, dont l'architecte est inconnu, est bâtie perpendiculairement à l'aile sud ; communiquant avec le pensionnat, elle abrite une grande et haute pièce rectangulaire et une petite pièce carrée (Petite Relation, p.21), disposition qui subsiste actuellement. Désapprouvé par Bossan, qui y voyait une atteinte à l'harmonie de son œuvre, ce bâtiment cherche cependant, par la mise en œuvre de ses matériaux, à se rattacher au travail de ce dernier : soubassement de ciment, utilisation de la brique pour les parements et de la pierre dorée pour souligner les ouvertures. Ce bâtiment coûta 25 000 francs (AP Visitation Annecy, Annales 1840-80, p.493). Bossan n'en tint cependant pas rigueur aux religieuses : la même année, il dessina et fit exécuter à ses frais pour la tribune des élèves un autel de marbre blanc " orné de colombes argentées, de lettres formant le nom de Marie et d'une inscription latine signifiant « ton nom est une huile répandue » " (AP Visitation Annecy, Annales 1840-80, p.592). Cet autel fut par la suite vendu à une ancienne élève, Bénédicte Gonon. La Petite Relation (p.21) évoque également " l´acquisition de la niche d´exposition du Saint-Sacrement " ; mais rien ne permet de préciser si elle se trouvait dans l'église ou dans le choeur des religieuses, ce qui est plus vraisemblable.

Un lent déclin

Les années 1870-71 constituent un tournant dans l'histoire du couvent. En effet, dès septembre 1870, de multiples menaces pèsent sur lui, liées à la guerre comme à l'avènement de la République, qui envisage la suppression des communautés religieuses. Elles conduisent les soeurs à se séparer temporairement et à renvoyer leurs élèves. La Mère Marie-Régis fait alors le voeu d´élever une statue au Sacré-Coeur (qui sera mise en place dans l'église en 1874) si les événements s´apaisent. Pour faire face au risque de réquisition des bâtiments, la supérieure obtint d'étendre à l'ensemble des salles du pensionnat une ambulance qui, dans un premier temps, avait été ouverte dans les " appartements de l´extérieur " (salle d'attente des parents ; Petite Relation, p.26). Cette partie des bâtiments est coupée du couvent par une séparation provisoire (Petite Relation, p.28-29), en préservant ainsi la clôture. Malgré cela, les autorités militaires ordonnèrent l´occupation de la totalité des bâtiments et imposèrent des mesures de protection des lieux (comblement de l'église " jusqu´à la naissance des voûtes " ; seul le sanctuaire restait accessible) et d'organisation des locaux (déménagement du matériel du pensionnat ; Petite Relation, p.29). Source de lourdes dépenses que ne compensaient pas les aides de la ville, l´ambulance ferma le 1er avril 1871. Le pensionnat rouvrit peu de temps après. Une statue de Notre-Dame de Lourdes en terre cuite fut placée dans la grotte de la salle d'arbres, y remplaçant Notre-Dame des Dons qui fut déplacée sur un rocher attenant au " pavillon Margerand " (ibid., p.138).

La paix revenue, l'enclos fut modifié à deux reprises, induisant des changements dans l'étendue des parcelles occupées. En 1871, le mur que les soeurs avaient élevé en fond de propriété, sur le terrain acquis auprès des Dames de la Compassion en 1853, pour préserver l'ancien droit de passage des Minimes tout en maintenant leur isolement, s'effondrait à la suite de la construction du funiculaire de Saint-Just. Plutôt que de le reconstruire, elles demandèrent à l'Institution Notre-Dame des Minimes, installée dans l'ancien couvent des Minimes en 1816 (CHAZOT, 2002, p.) et qui jouissait toujours de ce droit, d'y renoncer en échange de la cession de la parcelle concernée, qu'elles acquirent pour la somme de 1000 francs. Les limites de la propriété ayant été reculées, un nouveau mur fut élevé aux frais des 2 parties contractantes (Petite Relation, p.35).

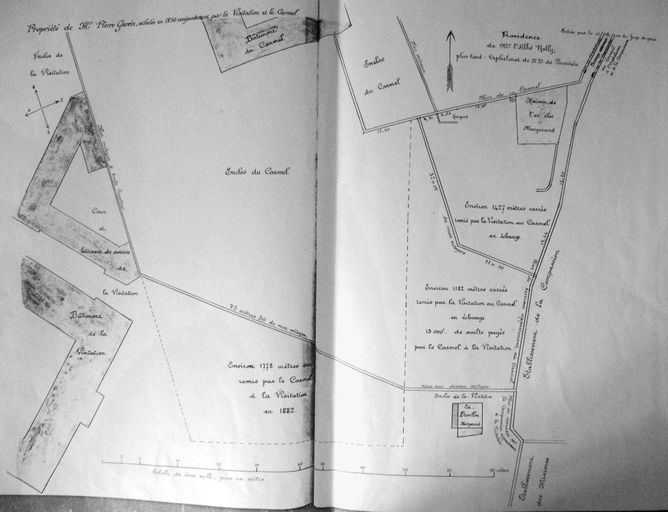

En 1882, un nouveau remaniement de la propriété, envisagé depuis la fin de la guerre, eut lieu afin de supprimer l'avancée en angle aigu du terrain des carmélites à l'est de la parcelle, avancée qui masquait en partie la façade principale du monastère depuis le sud. Les visitandines cédèrent donc aux carmélites la propriété Margerand (et le plus au nord des deux pavillons qui en faisaient partie, où logeait l'aumônier du couvent) en échange de la portion de terrain qui s´avançait à angle droit vers le couvent de la Visitation (Petite Relation, p.36). Ce remaniement donna lieu à l'édification d'un nouveau mur clôture, qui sépare aujourd'hui encore les deux propriétés, et à la démolition du second étage du pavillon conservé par les visitandines, qui donnait sur le Carmel ; son rez-de-chaussée fut transformé en oratoire dédié au Sacré-Cœur et agrémenté d'une serre sur sa façade sud, appelée " jardin de la fidélité ". Il entraîna aussi de nouveaux aménagements des terrains, dont les plans furent dressés par un paysagiste : plantation d'arbres pour former des bosquets, création d'un minuscule bois de sapin dans le bas du jardin, où fut mise en place par la suite une statue de saint Régis (Petite Relation, p.38).

En 1887, les religieuses modifièrent la distribution intérieure du couvent : le noviciat et la roberie furent déplacés au second étage afin de créer une salle du chapitre, qui vint remplacer l'économat et la roberie. Elle était décorée de boiseries de chêne clair à hauteur d´appui, comportait une chaire, des bancs faisant le tour de la salle, deux placards dans le mur et un meuble avec niche contenant l´effigie en cire de Anne-Madeleine Rémuzat, une visitandine du 17e siècle étroitement liée à la dévotion au Sacré-Cœur). On y trouvait aussi un tabernacle avec un Christ en ivoire, un autel avec une statue de saint Augustin, un tableau de Notre-Dame du Bon-Conseil et le reliquaire du lit de mort de St François de Sales (aujourd´hui conservé au musée de Fourvière). Les murs, en plâtre gris cendré, étaient ornés de sentences (AP Visitation Annecy, Annales 1880-99, p.149). Est-ce à cette occasion que Mgr Déchelette fit don aux religieuses d´une statue de St François de Sales (Petite Relation, p.40) ?

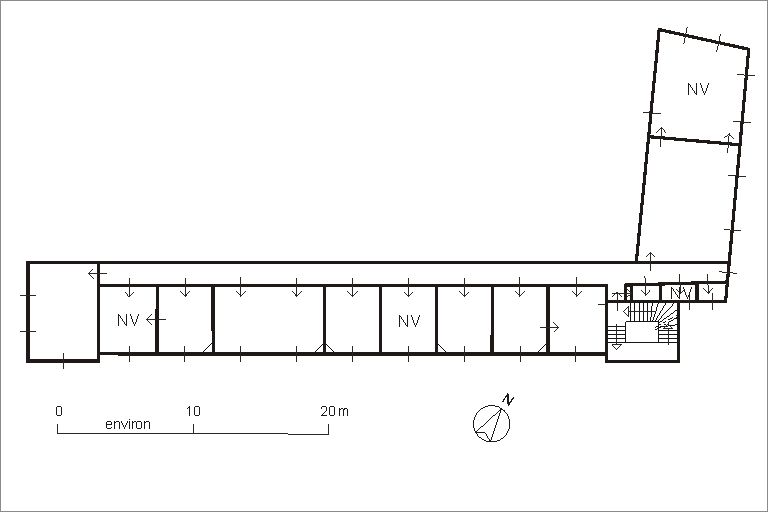

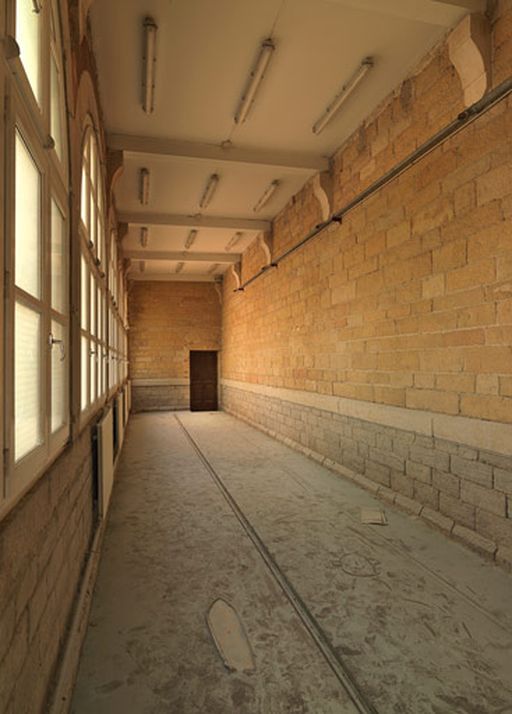

D'importants travaux furent à nouveau entrepris dans les années 1890, toujours en vue de maintenir l'isolement des religieuses. Pour cacher la vue d´une grande maison de quatre étages élevée au nord du couvent par la famille Bouchaudy (ancienne propriété Royer puis Pons, parcelle 490 du cadastre de 1831), elles firent élever en limite de propriété, au nord-ouest de la parcelle, par l'entrepreneur Simon Favier (AC Lyon, 315 WP 51), sur des plans de Sainte-Marie Perrin (Annales 1880-99, p.234) un nouveau bâtiment appelé " galerie " ou " bâtiment de la galerie ", qui vint remplacer la salle d'ombrage. Au rez-de-chaussée, dans l'avant-corps ouest du bâtiment, fut aménagée une chapelle dédiée à saint Joseph, dans laquelle fut apposée une plaque portant les noms des sœurs décédées. On ignore la destination de ce bâtiment, qui dut sans doute héberger des pensionnaires dans les pièces du premier étage, édifiées au-dessus de la galerie, désignées comme " chambres extérieures " dans les sources. La construction de ce bâtiment entraîna le déplacement vers l'ouest, à l´angle que forme la propriété avec la Montée du Télégraphe, de la " grotte de Lourdes " (Petite Relation, p.41), dont ne subsistent que des vestiges. La même année, le gymnase fut surélevé d'un étage afin d'y installer l´aumônerie, dépourvu d'ouvertures du côté du couvent, et dont l'accès est aujourd´hui condamné.

En 1892, à l´occasion de travaux d´alignement dans la rue du Juge de Paix, le mur de clôture fut démoli et reconstruit de manière à ménager un espace de 12 mètres de large entre ce mur et l´autre côté de la rue (AC Lyon, 315 WP 51). De nouvelles modifications intervinrent dans la distribution des pièces du couvent, sans qu'il soit possible de les situer sur un plan : le noviciat fut une nouvelle fois déplacé et remplacé par une bibliothèque, l´économat fut implanté dans trois appartements du pensionnat (salle Louis de Gonzague, cabinet de physique (dont les meubles furent déplacés à l´étage de l´aumônerie) réfectoire et avant réfectoire) (AP Visitation Annecy, Annales 1880-99, p.319) ; une cave à légumes fut également creusée (ibid, p.366). L'une des deux sacristie fut utilisée comme salle d'archives (Annales 1899-1923, p.408).

En 1894, le mur de clôture fut de nouveau rehaussé, « de manière à couvrir un hangar » localisé au n°10 de la montée du Télégraphe et devant comporter deux fenêtres et une porte ; la trace de ces ouvertures est difficilement repérable. Dans le même temps, une porte et cinq croisées furent percées dans le bâtiment du n°23 rue du Juge de Paix (aujourd´hui 23 bis rue Radisson) (AC Lyon, 315 WP 96), situé à l'arrière du portique construit par Sainte-Marie Perrin. Ce sont là les derniers travaux importants effectués. Après la fermeture du pensionnat en 1903, conséquence de la laïcisation de l´enseignement, la question financière devint omniprésente au couvent, limitant les dépenses. C'est alors que les religieuses entreprirent l'inventaire de leurs biens : en 1914 est établi un Catalogue des Saintes Reliques (AP Visitation Annecy), en 1923-25, un Mémoire des meubles et effets de l´Institut (AP Visitation Annecy, in Annales 1899-1923). Afin de remédier au manque de ressources, certaines parties des bâtiments annexes furent mises en location, notamment les appartements au-dessus du gymnase à Melles Blank et Gauthier, secrétaires du Bureau Diocésain de la Garde d'Honneur du Sacré Coeur de Jésus. Elles envisagèrent également de louer le premier étage du bâtiment de la galerie comme garde-meuble (AP Visitation Annecy, Annales 1899-1923, p.384 et AC Lyon, 916 WP 091). L'eau courante fut malgré tout installée en 1924, l'électricité en 1926 et le téléphone en 1931.

En 1939, le couvent fut à nouveau réquisitionné, mais soldats et officiers n'y séjournèrent que trois mois, " dans un local " (AP Visitation Annecy, Circulaire du 26 avril 1941). L´archevêché donna l´ordre aux soeurs de quitter la ville, exception faite de douze gardiennes : elles partirent dans la villa d´été du cardinal, à Vernaison, où elles restèrent jusqu'en juin 1940. Après la guerre, le couvent ne parvenant plus à subvenir à ses besoins, la supérieure, Madeleine Croizet, envisagea de créer dans une des ailes au second étage un foyer pour les religieuses étudiantes, de plus en plus nombreuses à Lyon (Archives diocésaines, Lyon, 3 III 52, La Visitation, constitution et mise à jour: Vaugneray, Condrieu, Fourvière, 1962-68, lettre au cardinal Gerlier, 26 octobre 1956).

Départ des visitandines et affectations successives des bâtiments

En 1965, alors que prend forme le projet Malraux-Pradel de créer sur le site du couvent une école d´architecture et d'en utiliser l'église comme lieu de culte pour les habitants du quartier, les visitandines vendent à la Ville de Lyon les bâtiments et le terrain. Elles font alors construire à Vaugneray, sur les plans des architectes Jeanton et Rostagnat, un couvent plus petit et plus moderne, achevé en 1968 (AP Visitation Annecy, AV 65-68). Elles s'y installent cette même année avec leurs sœurs de Condrieu.

Dès lors, les aménagements de l'ancien couvent évoluent en fonction des affectations successives des bâtiments. Entre 1967 et 1975 (AC Lyon, 5 S 14, plans de voirie), le bâtiment de service appelé « maison du repassage » (vestige de l'édifice concédé par les carmélites aux visitandines lors de leur installation en 1850 ?) est démoli. L'école d'architecture s'installe dans des bâtiments provisoires édifiés sur les terrains situés au sud du couvent, tandis que le bâtiment principal est loué à partir de 1970 par la Ville de Lyon aux Hospices Civils (AC Lyon, Registre des délibérations du conseil municipal, délibération du 16 septembre 1969) pour y loger des infirmières, et que la partie de jardin au nord devient jardin public (AC Lyon, 2 M 1, Circulaire du conseil municipal, 2 juillet 1970, CHAZOT, 2002, p.102). Les couloirs et cellules sont blanchis, du mobilier est installé, la toiture est refaite. En 1972, la « grotte de Lourdes » est démontée suite à une plainte de voisinage (AC Lyon, 428 WP 111). Dès 1974, les Hospices civils changent la destination du bâtiment, et décident d'y abriter l'ensemble de leurs archives ; il est entièrement réaménagé par l´architecte en chef des monuments historiques Jean-Gabriel Mortamet (CHAZOT, 2002, p.101). Le remaniement est important, et affecte la configuration intérieure de l'édifice : des cloisons sont abattues, d'autres édifiées, des salles sont entresolées, des ouvertures murées.

En 1978, le bâtiment est cédé aux Hospices civils contre un terrain à Gerland (Hospices civils de Lyon, Bureau des Affaires domaniales, pochette Couvent de la Visitation, acte de cession du 17 juillet 1978). La Ville de Lyon conserve la propriété du parc, devenu jardin public et de la galerie, dont le rez-de-chaussée est actuellement occupé par le Service des Espaces verts et l'étage mis à disposition de l'Association Lyonnaise des Radioamateurs. Depuis 2007, le couvent est progressivement vidé par les Hospices civils, qui souhaitent transférer leur dépôt d'archives dans des locaux plus appropriés et plus grands.

DESCRIPTION

Situation

Construit sur la partie occidentale la colline de Fourvière, le couvent occupe une position dominante qui lui permet de jouir d'une vue exceptionnelle sur la ville, tout en étant dissimulé des regards du fait de sa position en retrait des pentes. Relativement plat dans sa partie nord, le terrain décline doucement vers l'est, plus brutalement vers le sud où il est bordé par les anciens remparts du faubourg de Saint-Just. Longtemps occupé par des vignes et vergers, vastes espaces qui en firent le lieu privilégié d'implantation des ordres monastiques, le site a conservé cette caractéristique, où jardins et promenades sont désormais ouverts au public.

Inscriptions

Dans la galerie ouest du cloître, une plaque de granite insérée dans le mur commémore la pose de la première pierre du couvent le 6 juin 1854 : VIVAT JESUS / ANNO Di MDCCCLIV DIE VI JUNII / PIO IX PONTIFICE MAXIMO / IMPERANTE LUD NAPOLEONE III / REV ET EM LUDIIAC MAURITIO CARD / DE BONALD ARCHIEP PRIMATIALIS / ECCLESIAE LUGD SEDEM TENENTE / EXCELL ET REV ALOYSIUS EX MARCH / FRANSONI ARCHIEP TAUBINENSIS / OB CATHOL RELIGIONEM FORTITER / ASSERTAM IN EA ILIUM ACTUS / ET LUGD DE GENS HUIUS MONASTERII / MONIALIUM VISITATIONIS SANTA MARIAE / LAPIDEM ECCLESIAE PRIMARIUM / IN HONOREM B-M-V ET S, IOSEPHI / RITU SOLEMNE POSUIT ATQUE / BENEDIXIT

Marques de tâcheron

Sur l'escalier de la cave nord : signe en forme de "Phi" majuscule embrassé avec un R

Sur une pierre de l'encadrement de porte de l'élévation sud : un H dont la deuxième jambe est surmontée d'une barre horizontale en forme de T

CONCLUSION

Si l'aspect extérieur du couvent a peu changé depuis la date de sa construction, il n'en va pas de même pour les espaces intérieurs. En l'absence de documents anciens, et notamment des plans d'origine, il est difficile d'en restituer la distribution, le bâtiment ayant été profondément remanié au moment de sa transformation en dépôt d'archives. Les sources sont donc essentielles pour tenter d'en reconstituer la disposition originelle.

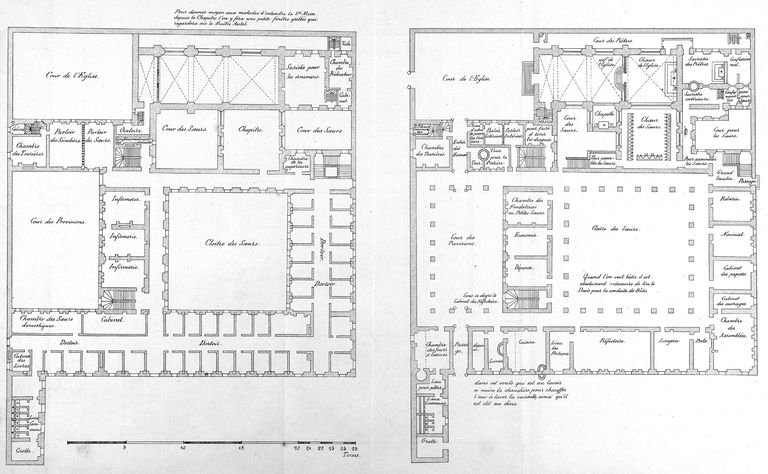

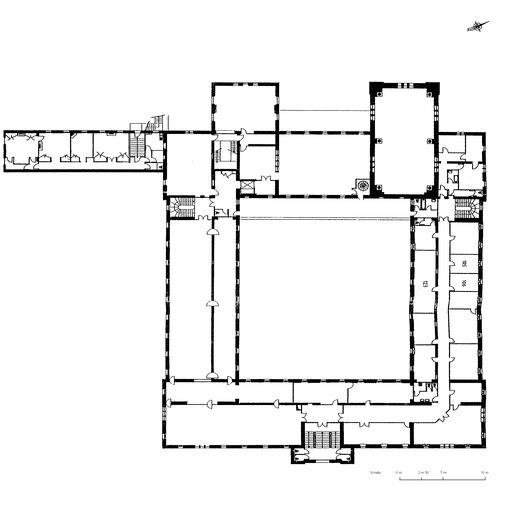

Etabli à partir du plan modèle figurant dans le Coutumier de l'ordre, auquel Bossan a été tenu de se conformer, le plan de Visitation de Fourvière en reprend les principales caractéristiques. De plan carré, le bâtiment s'organise autour d'un cloître fermé sur un côté par l'église, cette dernière étant perpendiculaire et non parallèle, comme le prescrit le plan du Coutumier, à la galerie occidentale du cloître. Le choeur des religieuses, perpendiculaire à l'église, s'élevait à l'origine sur les trois niveaux de l'édifice et était éclairé de hautes baies, en parties murées aujourd´hui. L'ouverture sur le choeur de l'église, vaste arcade en plein cintre supportée par deux colonnettes de stuc dont il était séparé par une grille de fer forgé reposant sur une balustrade de pierre, est aujourd'hui également murée, mais le soubassement de pierre est toujours en place. Deux sacristies jouxtent l'église dans l'angle nord-ouest du couvent. L´une destinée au prêtre desservant, accessible uniquement depuis l´extérieur par une porte-fenêtre (dont la partie basse a été murée), l'autre réservée aux religieuses, à laquelle on accédait depuis le cloître. Les sacristies étaient séparées par un mur dans lequel étaient pratiquées deux ouvertures. Dans la première baie se trouvait un confessionnal, toujours en place ; dans la seconde, un bloc de pierre, aujourd'hui déposé dans le jardin du gymnase, supportait une cloison de bois dans laquelle était ménagée un tour pour le passage des vases sacrés. Le mur entre les deux sacristies était orné de sentences peintes, toujours visibles : "Je suis le pain vivant qu [manque] du ciel" et " Mes délices sont d'être avec les enfants des hommes ". Dans la sacristie extérieure, on peut voir la trace d´un escalier qui communiquait avec le premier étage, où se trouvait une petite pièce initialement destinée au desservant.

Située dans l'aile est, l'entrée principale ouvre sur un vestibule donnant sur les galeries du cloître. Faisant face au cloître, un escalier à volée double conduit aux étages, également desservis par deux autres escaliers symétriquement positionnés aux angles nord et sud du couvent. L'escalier sud desservait l'aile du pensionnat, l'escalier nord permettait un accès direct à l'infirmerie. Un quatrième escalier, auquel on pouvait accéder de l'extérieur par une entrée aujourd'hui fermée (vraisemblablement l'entrée du parloir), située dans l'avant-corps sud de l'élévation postérieure, desservait les ailes sud et ouest. Cette même entrée donnait accès à la galerie qui longe le chœur des religieuses sur l'élévation postérieure du couvent. Sa fonction n'est pas très claire : peut-être abritait-elle le parloir, à moins qu'elle n'ait servi de passage intérieur pour rejoindre la nef de l'église, sur laquelle ouvre une petite porte.

Comme dans les autres monastères de l´ordre, le rez-de-chaussée abritait les pièces liées à la vie commune, difficiles à localiser aujourd'hui puisque de nombreuses cloisons ont été abattues ou déplacées : la cuisine, le réfectoire, la lingerie, le cabinet des ouvrages, celui des papiers, le noviciat, la roberie, l'économat et le cabinet de la supérieure . Dans l'aile ouest, l'église, le chœur des religieuses, qui faisait également office de salle de communauté, les parloirs, vraisemblablement la chambre des tourières qui, selon le plan du Coutumier, devait se situer près de la chapelle. Afin de maintenir une nette séparation des espaces entre lieux conventuels et lieux d'enseignement, le pensionnat était logé dans l'aile sud du bâtiment, à l'exclusion sans doute du rez-de-chaussée ; en raison du coût de la construction, les religieuses avaient en effet renoncé à faire élever un bâtiment indépendant .

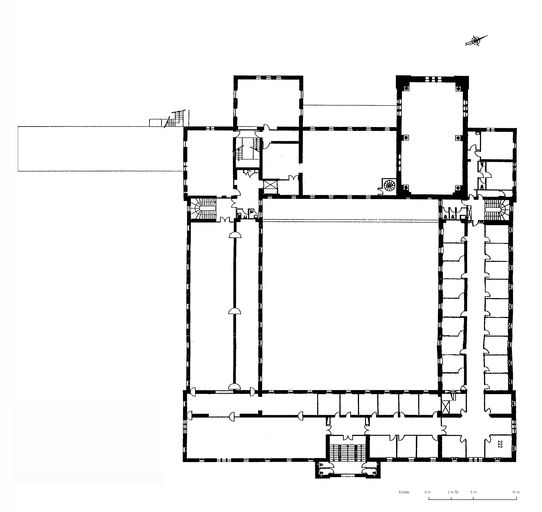

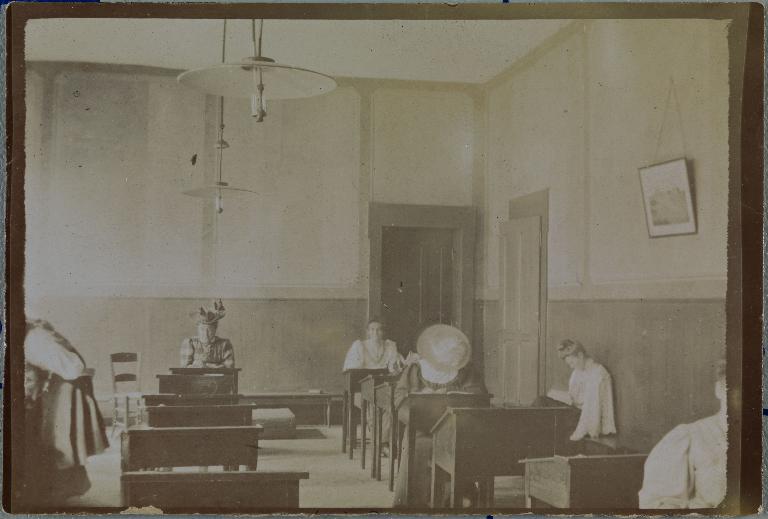

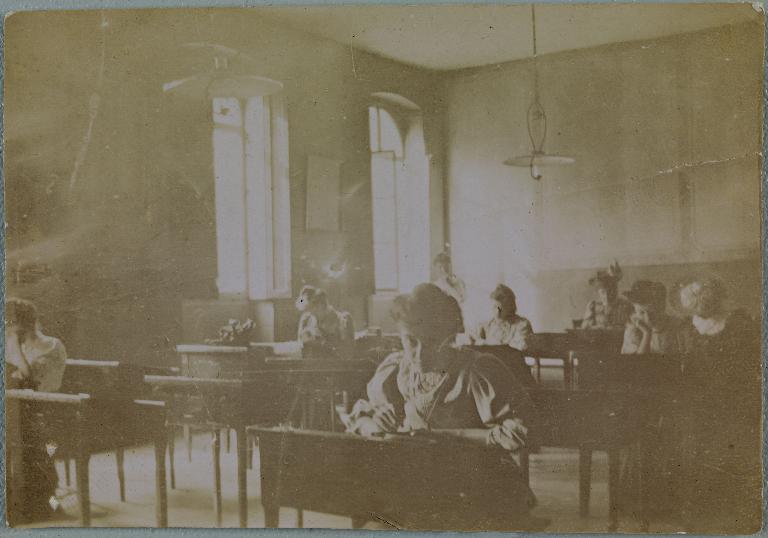

Les étages du couvent reprennent la même distribution des espaces entre pensionnaires et religieuses : les cellules de ces dernières sont réparties dans les ailes est, nord et ouest de part et d'autre d'un large couloir. L'infirmerie était installée dans l'aile nord, près de l'église ; les soeurs malades pouvaient assister à l'office depuis une pièce dont les ouvertures donnaient sur le choeur de cette dernière. Les pensionnaires étaient logées dans l'aile sud, où se trouvaient des salles de classe et de travail ainsi que leur réfectoire ; les dortoirs étaient au deuxième étage. Elles avaient leur propre chapelle, appelée " chapelle des enfants de Marie " ou " tribune des élèves ", d'où elles pouvaient assister aux offices. Située dans l'aile ouest, elle surplombait le chœur des religieuses, sur lequel elle ouvrait. De cette tribune, on avait également vue, quand la grille était ouverte, sur le chœur de l'église, grâce à " six grandes fenêtres successives et cintrées " (aujourd'hui murées et non visibles). On y accédait par le grand escalier au décor de faux appareil de pierre de l'aile ouest.

Une terrasse, longeant le chœur des religieuses au premier étage, côté cloître, peut-être accessible aux pensionnaires, relie les ailes sud et nord ; elle permettait aux malades de s'aérer sans avoir à rejoindre le rez-de-chaussée.

Très logiquement, le gymnase vient s'inscrire à proximité du pensionnat, perpendiculairement à l'aile sud, toujours dans le souci de préserver la clôture du monastère. En 1890, le bâtiment est surélevé d'un étage pour y loger l'aumônier, qui avait la jouissance d'un petit jardin clos de murs donnant sur la montée du Télégraphe. On accède à ce logement, aujourd'hui condamné, par un escalier extérieur en équerre.

La distribution des pièces évolua conjointement aux agrandissements du couvent et à l'adjonction de nouveaux bâtiments. En 1887, le noviciat et la roberie furent déplacés au second étage afin de créer une salle du chapitre, qui vint remplacer l'économat et la roberie. En 1892 intervinrent de nouvelles modifications : le noviciat fut une nouvelle fois déplacé et remplacé par une bibliothèque, l´économat fut implanté dans trois appartements du pensionnat (salle Louis de Gonzague, cabinet de physique (dont les meubles furent installés à l´étage de l´aumônerie) et réfectoire ; une cave à légumes fut également creusée. Enfin, l'une des deux sacristies fut utilisée comme salle d'archives.

Ces modifications, et l'empiètement des pièces du couvent sur l'aile du pensionnat laissent à penser que le " bâtiment de la galerie " construit en 1890 par Sainte-Marie Perrin en fond de parcelle, au nord du terrain, était destiné à loger les pensionnaires au premier étage, dans des chambres individuelles et non plus dans des dortoirs.

Couvent bâti sur un terrain acquis le 10 octobre 1850 par les religieuses de la Visitation sur la colline de Fourvière. Le projet est confié à l'architecte Pierre-Marie Bossan. La construction est réalisée entre 1854 et 1858 par les entrepreneurs Parot et Boudet et le charpentier Clément Martinant et le suivi des travaux assuré par l'architecte Wilhelm Léo et la supérieure de la communauté, la mère Marie-Régis Deville. L'église, les deux sacristies et le choeur des religieuses sont achevés au plus tard en 1857. En 1862 est érigée dans le parc du couvent une grotte de Lourdes, démontée en 1972. En 1870, un nouveau bâtiment appelé "aile du gymnase" est édifié perpendiculairement à l'angle sud-ouest du bâtiment. Pendant la guerre de 1870, le couvent est réquisitionné pour recevoir des militaires ; une ambulance est installée dans l'aile du pensionnat. En 1882, l'aspect initial du parc est modifié : création d'un jardin clos de murs en avant de l'élévation principale, plantation d'une salle d'ombrage au nord du couvent et d'un bosquet de sapins pour abriter une statue de saint Régis, transformation d'un pavillon situé "en bas du jardin" en oratoire dédié au Sacré-Cœur, avec installation d'une serre sur sa façade sud. Dans le même temps, l'aile du gymnase est surélevée d'un étage afin d'y loger l'aumônier du couvent. En 1890, l'architecte Sainte-Marie Perrin construit dans la partie nord-ouest de la parcelle un nouveau bâtiment, destiné à loger les pensionnaires ; son avant-corps ouest abrite rez-de-chaussée une chapelle dédiée à saint Joseph. En 1894, le mur de clôture de la montée du Télégraphe est exhaussé pour recevoir un hangar, alors qu'une porte et cinq croisées sont percées dans le bâtiment de Sainte-Marie Perrin (côté rue du Juge de paix). Après la fermeture du pensionnat en 1903, les travaux se résument à l'entretien des bâtiments ou à la modernisation des installations. En 1965 les bâtiments sont vendus à la ville de Lyon pour laisser place à l'école d'architecture projetée par Malraux et Pradel. Le projet n'aboutira pas : en 1970, la Ville donne les bâtiments en location aux Hospices Civils de Lyon, qui souhaitent y loger leurs infirmières. Les travaux d'aménagement épargnent relativement les espaces intérieurs. En 1974, leur transformation en dépôt d'archives affecte plus profondément l'ancien couvent ; seule L'église seule est partie préservée, mais souffre de sa désaffectation. En 1978, les Hospices civils deviennent propriétaires des bâtiments en échange d'un terrain à Gerland, la Ville de Lyon conservant la propriété du parc, devenu jardin public, et du bâtiment à portique, dont le rez-de-chaussée est occupé par le Service des Espaces verts et l'étage prêté à l'Association Lyonnaise des Radioamateurs. Le dépôt d'archives est déménagé en 2008, les Hospices civils souhaitant conserver ses fonds dans un bâtiment plus grand et mieux adapté ; le fonds historique est alors déposé aux archives municipales de Lyon.

L'ancien couvent est transformé en hôtel en 2011 avec restauration complète des façades et des décors de l'ancienne église, transformée en réception des clients de l'hôtel.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

-

Dates

- 1854, porte la date, daté par source

- 1857, daté par source

- 1870, daté par source

- 1890, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bossan Pierre-Mariearchitecte attribution par sourceBossan Pierre-MarieCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Perrin Marie-Louis-Jean , dit(e) dit : Louis Sainte-Marie Perrinarchitecte attribution par sourcePerrin Marie-Louis-JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte lyonnais

-

Auteur :

Léo Christian Wilhelmarchitecte attribution par sourceLéo Christian WilhelmCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte né en Westphalie en 1820, naturalisé français, mort à NIce en 1891. Collaborateur de Bossan sur les chantiers lyonnais du couvent de la Visitation de Fourvière (1854-1856) et de l'église de l'Immaculée Conception (1856).

-

Personnalité :

Deville Claudine Marie Thérèse , dit(e) dite mère Marie-Régiscommanditaire attribution par sourceDeville Claudine Marie ThérèseCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entre au monastère de la Visitation de la Croix-Rousse en 1830, et en devient la supérieure de 1840 à 1846, puis de 1849 à 1855 et de nouveau de 18 à 18. Commanditaire du couvent de la Visitation de Fourvière en 1850.

-

Personnalité :

Bonald, cardinal de Louis-Jacques-Mauricecommanditaire attribution par sourceBonald, cardinal de Louis-Jacques-MauriceCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Archevêque de Lyon de 1839 à 1870, nommé cardinal en 1841 et élu sénateur du Second Empire de 1852 à 1870.

-

Auteur :

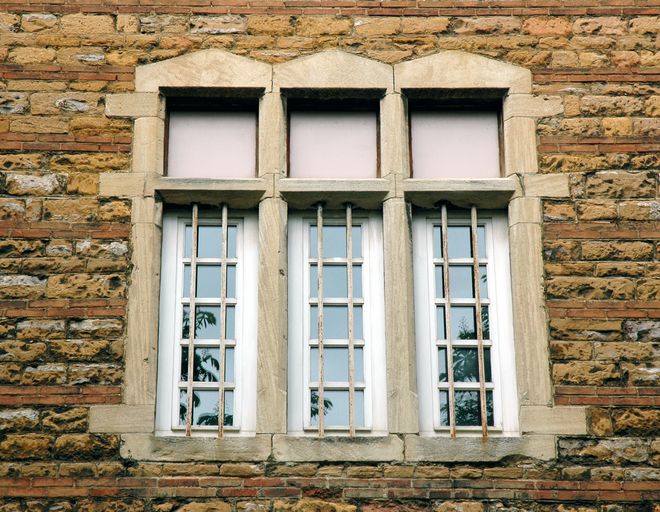

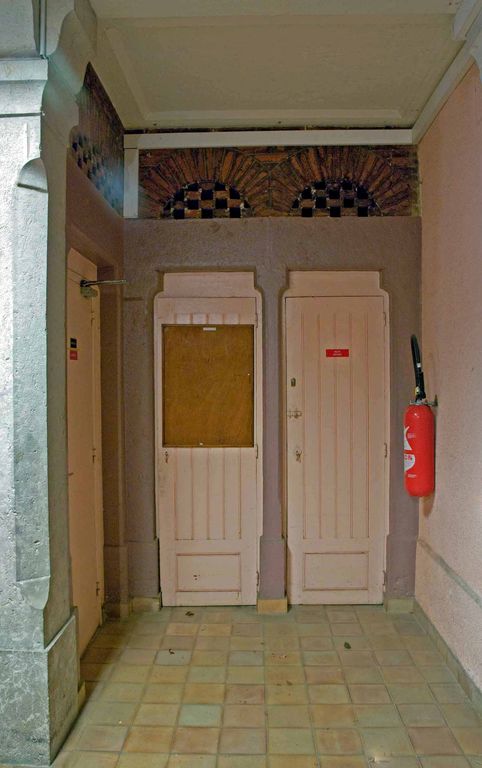

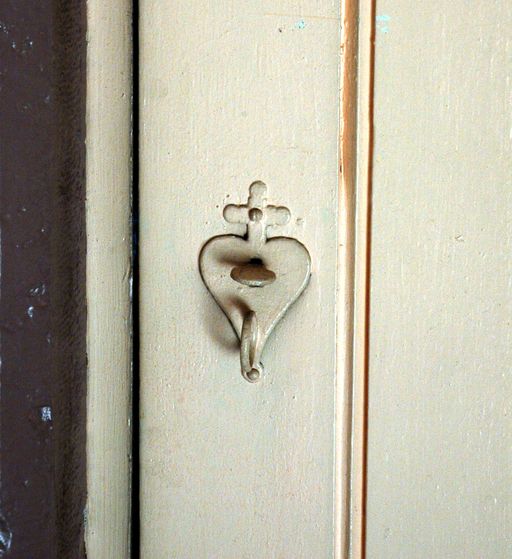

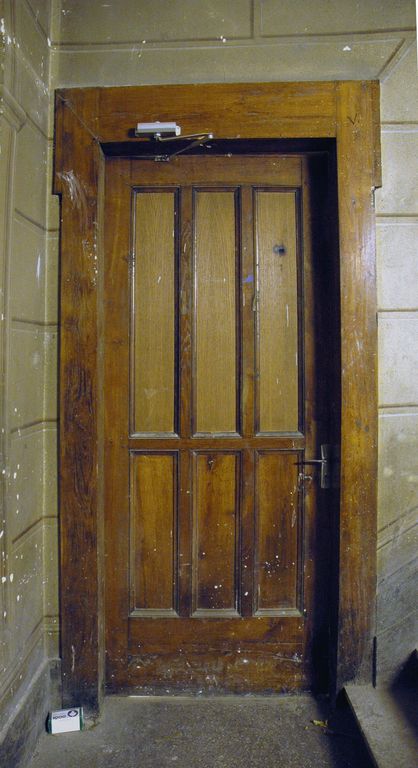

Ensemble de bâtiments de deux étages carrés organisés autour d'un cloître, de plan carré, en brique et pierre jaune de Couzon non enduite sur soubassement en pierre de taille. Les ouvertures sont soulignées d´un encadrement avec linteau en bâtière en pierre de taille calcaire de couleur claire ; au rez-de-chaussée, l'encadrement des baies en plein cintre est en outre surmonté d'un rang de brique. Un bandeau en pierre de taille courant sur toutes les élévations de l'édifice souligne la séparation entre le rez-de-chaussée et les deux étages carrés. La corniche est rythmée par une frise de briques alternes avançant par rapport au plan du parement dans un rythme de une sur deux, sur trois rangées. Le cloître comprend 9 arcades de chaque côté soutenues par des colonnes de pierre de taille qui portent un large cintre en même pierre, surmonté d´un autre cintre en brique. Les colonnes sont reliées par un soubassement en pierre de taille. Au point de jonction de chaque cintre se trouve une croix latine, taillée en creux dans la pierre. Au point central de la croix se trouve un gros écrou qui répond à l´arête de chaque berceau de voûte et la soutient. Dans l'aile est du cloître, une terrasse longe au niveau du premier étage l'ancien choeur des religieuses. Le muret servant de garde-corps à cette terrasse souligne une rangée de vitraux éclairant le choeur des religieuses. Aux 4 angles du cloître, une porte est ouverte dans l´arcade et fait face à une allée tracée en diagonale, aboutissant à la porte opposée, créant un cheminement en X dont le point central est marqué par le socle d'une statue. Une cinquième porte fait face, dans le cloître, au portail d'entrée de couvent. Celui-ci ouvre sur un vaste vestibule desservi par un escalier en pierre à volée double, assis à droite et à gauche de l´entrée, face au cloître. Il reposait sur une légère construction à jours en briques rouges vernies, aujourd'hui comblée, elle même assise sur un soubassement en pierre de taille. L´intervalle entre les deux montées s'inscrit dans un plan carré égal à celui qui les sépare du cloître, marqué par 4 colonnes, 2 flanquées à la base de l´escalier et 2 bordant le cloître. Ces colonnes, taillées à 8 faces et surmontées d´un chapiteau, supportent chacune un cintre qui la relie à la suivante. Sur ce carré de cintres repose une voûte en pendentif en briques disposées en chevrons, comme celles du cloître. De chaque côté de ce carré, un cintre et une voûte semblables, mais diminués de moitié en hauteur et largeur, encadrent l´accès de l´escalier. Les galeries intérieures du cloître sont rythmées de colonnes en saillie soutenant les arcades, reliées par une banquette en pierre monolithe. Elles se rejoignent à angle droit à chaque extrémité, isolant ainsi le berceau de la dernière voûte et formant carré. Une série de portes ouvrent sur le cloître, en chêne mouluré, entourée d'un encadrement à large fronton triangulaire. Deux niches encadrées de briques agrémentent le mur de la galerie sud. Au premier étage, un large couloir distribue les cellules. A chaque extrémité se trouve une pièce plus spacieuse éclairée par trois baies jumelées. Dans l'aile nord, un petit couloir aboutit à une terrasse longeant le choeur des religieuses à l'est et rejoignant l'aile sud. Le deuxième étage, d'une hauteur moins élevée, reprend la même distribution. L'accès aux étages se fait soit par l'escalier principal, soit par deux escaliers symétriquement positionnés aux angles nord et sud du couvent. L'escalier sud desservait l'aile du pensionnat, l'escalier nord permettait un accès direct à l'infirmerie. Un quatrième escalier, auquel on pouvait accéder de l'extérieur par une entrée aujourd'hui fermée, située dans l'avant-corps sud de l'élévation postérieure, desservait la chapelle des pensionnaires, située au-dessus du choeur des religieuses. Cette même entrée donnait accès à la galerie en rez-de-chaussée surmontée d'un toit terrasse qui longe le choeur des religieuses sur l'élévation postérieure du couvent et permet d'accéder à la nef de l'église. L' "aile du gymnase" est perpendiculaire à ce plan carré et greffée sur l'aile sud ; elle est constituée de matériaux mixtes (ciment, moellons, briques, pisé de mâchefer), et recouverte d'un enduit ocre. Au premier étage de ce bâtiment se trouve un logement auquel on accède par un escalier extérieur en équerre. Le parc abrite un portique à étage bâti en 1890, en moellons et pisé de mâchefer, le tout enduit. Ce bâtiment possède deux avant-corps en léger ressaut à chaque extrémité ; dans sa partie nord, il est prolongé d'une aile en retour, dont l'entrée se situe rue Roger-Radisson.

-

Murs

- calcaire

- enduit

- moellon

- pierre de taille

- brique et pierre à assises alternées

-

Toitstuile plate mécanique, tuile creuse mécanique

-

Plansplan carré régulier

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée, 2 étages carrés

-

Couvrements

- voûte en pendentifs

- voûte d'arêtes

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- terrasse

- toit à longs pans

- croupe

- pignon couvert

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier symétrique en maçonnerie

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour en maçonnerie

- escalier dans-oeuvre : suspendu, en maçonnerie

-

Jardinssalle de verdure, massif d'arbres, rocaille de jardin

-

État de conservationbon état

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquableséglise, cloître, vestibule, escalier

Déménagement des archives prévu en février 2008, en vue de la vente des bâtiments par les Hospices civils de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Archives municipales de Lyon

- © Archives municipales de Lyon

- © Archives départementales du Rhône

- © Archives départementales du Rhône

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Collection particulière F. Chagué, Châlons-sur-Saône

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

Documents d'archives

-

AD Rhône : 3 P 123/168

AD Rhône. 3 P 123/168. Etat de section des propriétés non bâties et bâties. Section Q : Fourvière, 1836

-

AC Lyon : 315 W 838

AC Lyon, 315 W 838. Autorisation donnée aux entrepreneurs Parot et Boudet d'exhausser le mur de clôture côté Montée du Télégraphe, d'obturer la porte donnant accès aux pavillons du télégraphe et d'en ouvrir une nouvelle dans un angle du mur, 28 avril 1856

-

AC Lyon : 315 W 838

AC Lyon, 315 W 838. Demande d'autorisation de modification d'une porte et d'une croisée et de pose d'un seuil, Montée du Télégraphe 10, 1886

-

AC Lyon. 315 WP 94. Demande d'autorisation de rehausser un mur de clôture devant recevoir un bâtiment, percer une porte et deux croisées, crépissage et badigeon, Montée du Télégraphe n°8, 1894

-

AC Lyon. 315 WP 96. Demande d'autorisation de réparation de trois gueulards, Montée du Télégraphe, 28 juillet 1887

-

AC Lyon. 916 WP 091.Biens communaux : Immeubles : location, gestion. 1926-85. 23 bis rue Radisson

-

AC Lyon. 3 CP 134. Utilisation du couvent de la Visitation, 1969

-

AC Lyon. 3 CP 134. Bail de 50 ans consenti aux Hospices civils de Lyon dans l'ancien couvent de la Visitation, 12-14 Montée du Télégraphe à Lyon, 6 juillet 1970

-

AC Lyon. 2 M 1. Circulaire du conseil municipal : création d'u jardin public pour les habitants du quartier Saint-Just , 2 juillet 1970

-

AC Lyon. 428 WP 111. Lettre de la Régie Déléchaux-Clavel à la Police Municipale, à propos de la grotte, 1er juin 1972

-

AC Lyon. 1858 W 243 002/1995. Démolition de quatre bâtiments de bureaux et chaufferie, 1995

-

A Diocésaine Lyon. 3 III 52. La Visitation, constitution et mise à jour: Vaugneray, Condrieu, Fourvière, 1962-68

-

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Sans cote. Acte de vente de la propriété de M. Jean-Pierre Garcin, drapier, aux dames de la Visitation de la Croix-Rousse et du Carmel, 11 octobre 1850

-

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Ms. Sans cote. Acte de vente de la propriété Margerand , 4 juillet 1862

-

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Ms. Sans cote. Annales du monastère de la Visitation Ste-Marie de Fourvière, 1840-55

-

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Ms. Sans cote. Annales du monastère de la Visitation Ste-Marie de Fourvière, 1855-70

-

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Ms. Sans cote. Annales du monastère de la Visitation Ste-Marie de Fourvière, 1870-80

-

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Ms. Sans cote. Annales du monastère de la Visitation Ste-Marie de Fourvière, 1880-99

-

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Ms. Sans cote. Annales du monastère de la Visitation Ste-Marie de Fourvière, 1899-1923

-

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Ms. Sans cote. Petite relation de notre transfert de la Croix-Rousse à Fourvière. Aménagements divers du monastère. La guerre de 1870. L'ambulance. L'échange du terrain avec le Carmel , 1896 ca.

-

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Sans cote. Catalogue des saintes reliques, 1914

-

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Sans cote. Société civile Etablissement de la Visitation Sainte-Marie, 1919

Bibliographie

-

CHARVET, Léon. Lyon artistique. Architectes : notices biographiques et bibliographiques avec une table des édifices et la liste chronologique des noms par E.L.G. Charvet ; illustré de 20 portraits d'architectes. Lyon : 1899, 453p. : ill ; 28 cm

-

CHAZOT, Marie. Histoire du Monastère de la Visitation Ste-Marie de Lyon à Fourvière, Maitrise d'histoire contemporaine, sous la direction de Nathalie Mathian, Lyon III, 2002.

-

Coustumier et Directoire pour les Soeurs Religieuses de la Visitation de Saincte Marie. Lyon : Vincent de Coeursilly, 1628

-

BnF : 8-LN27-33971

DEVILLE Frédéric. Notice sur la mère Marie-Régis Deville, supérieure du monastère de la Visitation de Lyon. Lyon : impr. de Pitrat aîné, 1883w

[en ligne] : <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30338487f>

-

DUFIEUX, Philippe. Le mythe de la primatie des Gaules. Pierre Bossan et l'architecture religieuse en Lyonnais au XIXe siècle. Lyon : P.U.L., 2004.

p.205 et annexe 1 p.295 -

LECOMTE, Laurent. Jeanne de Chantal et l'architecture des couvents de la Visitation en France. Mémoire de D.E.A., sous la direction de MIGNOT, Claude. Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance, Tours, octobre 1996

-

LECOMTE, Laurent. Jeanne de Chantal "Maître de l'ouvrage" de son ordre. Visitation et visitandines aux XVIIe et XVIIIe siècles. Saint-Etienne : C.E.R.C.O.R., 2001, p. 89-107

-

SAINTE-MARIE PERRIN, Louis-Jean. Pierre Bossan, architecte, sa vie, son caractère, son oeuvre, sa doctrine. Lyon, impr. de Mougin-Rusand : 1889, 30 p.

-

Région Auvergne-Rhône-Alpes, SRI, site de Lyon : 69 THI

THIOLLIER, Félix. L'Oeuvre de Pierre Bossan, architecte : basiliques, églises, chapelles, monuments civils, tombeaux, bronzes, orfèvrerie, etc. Monographie de la chapelle de Saint-Thomas d'Aquin à Oullins (Rhône), peintures, sculptures, décoration intérieure, par P. Borel, C. Dufrayne, J. Razuret. Montbrison : E. Brassart impr., 1891, in-fol., 23 p. : ill

Documents figurés

-

BM Lyon : Rés. Est.

[Plan-type d'un couvent de visitandines] / Coustumier et Directoire pour les Soeurs Religieuses de la Visitation de Saincte Marie. 1628. 1 dess. : encre sur papier (BM Lyon, Rés. Est.)

-

AC Lyon : 2 S 57

[Plan des quartiers de Fourvière et Saint-Just] / Chavallard. 1:300. 1767. 1 dess. : encre, lavis 3 couleurs ; 104 x 58,6 cm (AC Lyon. 2 S 57)

-

AC Lyon : 4 S 180

AC Lyon. 4 S 180. Plan général de la ville de Lyon, 1890. 1:500

-

AC Lyon : 2 S 20

Nouveau plan géométrique de Lyon, seconde ville du royaume de France, avec ses projets d'agrandissement et d'embellissement / Laurent Dignoscyo, 1821. 1 : 6250. Pap., encre, lavis, aq. (AC Lyon : 2 S 20)

-

AD Rhône : 3 P 981

Plan-masse, extrait du plan cadastral, section O, 1831 ca. (AD Rhône. 3 P 981)

-

BM Lyon : Rés. Est. 152769 01

SAINT-OLIVE, Paul. Recueil de vues. Livre 1. Vues de Lyon. Lyon : 1830-1869 ; feuillet 83, n°159 (BM Lyon, Rés. Est. 152769 01)

-

AC Lyon : 4 S 180

Plan général de la ville de Lyon, 1890. 1:500 (AC Lyon. 4 S 180)

-

AC Lyon : 2 S 98

Plan du 5e arrondissement, 1895 ca. (AC Lyon Lyon, 2 S 98)

-

AP Visitation Annecy

Plan partiel de la propriété des religieuses de la Visitation de Fourvière ; échange de terrains avec le Carmel. 1896 ca. ( AP Visitation Annecy. Annales, 1870-1880)

-

AC Lyon : 1541 Wp 15

Plan topographique de la ville de Lyon et de ses environs, levé et dressé par l'administration de M. Le Sénateur Vaïsse et sous la direction de M. Bonnet, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et du Service Municipal de Lyon Par MM. Dignoscyo père et fils. 1863 1:5000 (AC Lyon. 1541 Wp 15)

-

AC Lyon : 5 S 14-1967

Ville de Lyon. Plan de voirie, 1967. (AC Lyon. 5 S 14-1967)

-

AC Lyon : 5 S 14-1975

Ville de Lyon. Plan de voirie, 1975. (AC Lyon. 5 S 14-1975)

-

Hospices civils de Lyon, Direction des affaires domaniales

Archives centrales des Hospices civils. Plan. Niveau sous-sol. Direction des affaires techniques - DETM - BE - Juin 1999.[ca 1 : 250]. (Hospices civils de Lyon, Direction des affaires domaniales, s.c.)

-

Hospices civils de Lyon, Direction des affaires domaniales

Archives centrales des Hospices civils. Plan. Niveau rez-de-chaussée. Direction des affaires techniques - DETM - BE - Juin 1999.[ca 1 : 250]. (Hospices civils de Lyon, Direction des affaires domaniales, s.c.)

-

Hospices civils de Lyon, Direction des affaires domaniales

Archives centrales des Hospices civils. Plan. Niveau 1er étage. Direction des affaires techniques - DETM - BE - Juin 1999.[ca 1 : 250]. (Hospices civils de Lyon, Direction des affaires domaniales, s.c.)

-

Hospices civils de Lyon, Direction des affaires domaniales

Archives centrales des Hospices civils. Plan. Niveau 2e étage. Direction des affaires techniques - DETM - BE - Juin 1999.[ca 1 : 250]. (Hospices civils de Lyon, Direction des affaires domaniales, s.c.)

-

BM Lyon : fonds Saint-Olive, feuillet 83, n°159

Restes des anciens télégraphes à Fourvière. Octobre 1864 / Paul Saint-Olive. 1864. 1 dess. : crayon et sépia ; 10,5 x 18,5 cm (BM Lyon : fonds Saint-Olive, feuillet 83, n°159)

-

Planche gravée. In : THIOLLIER, Félix. L'Oeuvre de Pierre Bossan, architecte : basiliques, églises, chapelles, monuments civils, tombeaux, bronzes, orfèvrerie, etc. Monographie de la chapelle de Saint-Thomas d'Aquin à Oullins (Rhône), peintures, sculptures, décoration intérieure, par P. Borel, C. Dufrayne, J. Razuret. Montbrison : E. Brassart impr., 1891, in-fol., 23 p. : ill

Annexes

-

Etat de section des propriétés non bâties et bâties. Section Q : Fourvière. 1836 (AD Rhône. 3P123/168 )

-

Acte de vente de la propriété de M. Jean-Pierre Garcin, drapier, aux dames de la Visitation de la Croix-Rousse et du Carmel . AP Visitation Annecy. Sans cote.

-

Acquisition du terrain de la Compassion (AP Visitation Annecy. Annales 1840-55, p.358)

-

1856 : Description du monastère ( AP Visitation Annecy. Annales 1855-70)

-

1856, 28 avril : Demande d'autorisation de d'exhausser de 1m90 sur 97 m de longueur le mur de clôture (AC Lyon. 315 WP 96 )

-

1859, 2 juillet : Erection de la Vierge de la salle d'ombrage élèves (AP Visitation Annecy. Annales, 1855-70, p.104)

-

1859, 10 août : Erection du chemin de croix de la chapelle des Enfants de Marie (AP Visitation Annecy. Annales 1855-70, p.118)

-

1860 : Nouvelle statue sur la terrasse ( AP Visitation Annecy. Annales 1855-70)

-

1862 : Acte de vente de la propriété Margerand, extrait (AP Visitation Annecy. Sans cote)

-

1863 : La 1ere grotte de Lourdes (AP Visitation Annecy. Annales 1855-70)

-

1864 : Travaux de la chapelle (Visitation Annecy. Annales 1855-70)

-

1868 Installation du gaz (AP Visitation Annecy. Annales 1855-70)

-

1874 : Grotte de Lourdes (AP Visitation Annecy. Annales 1870-80)

-

1878 : Installation du cabinet de physique et de zoologie (AP Visitation Annecy. Annales 1870-80)

-

1894, 16 avril : Demande d'autorisation de rehaussement d´un mur de clôture devant recevoir un bâtiment, percer une porte et 2 croisées, crépissage et badigeon Montée du Télégraphe n°8 (AC Lyon. 315 WP 94)

-

1896 ca. Petite relation de notre transfert de la Croix-Rousse à Fourvière. Aménagements divers du monastère. La guerre de 1870. L´ambulance. L´échange du terrain avec le Carmel (AP Visitation Annecy. Ms. Sans cote)

-

1914 : Catalogue des saintes reliques (AP Visitation Annecy. Sans cote)

-

1919 : Société civile Etablissement de la Visitation Sainte-Marie (AP Visitation Annecy. Sans cote)

-

1969, 6 octobre : Mise à disposition du couvent de la Visitation aux Hospices civils. Conseil municipal, délibération du 6.10.1969 (AC Lyon. 3 CP 134)

-

1970, 6 juillet : Création d'un jardin public. Conseil municipal, délibération du 06.07.1970 (AC Lyon. 3CP 134)

-

1972 : Lettre de la Régie Déléchaux-Clavel à la Police Municipale, à propos de la grotte (AC Lyon. 428 WP 111)

-

Tableau des objets mobiliers du couvent d'après les sources avec leur localisation en 2008

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)

Stagiaire au service de l'Inventaire en 2007

Parties constituantes

Fait partie de

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)