Le Moulin Neuf, nouvellement construit en 1682 d'après le Bail à Accense d'un Moulin Neuf paroisse de Souvigny-le-Thion.1682, a peut-être postérieurement, pendant un certain temps, partagé ses aménagements hydrauliques avec une maillerie (moulin à tan ou à foulon) comme il est envisagé dans ce même texte.

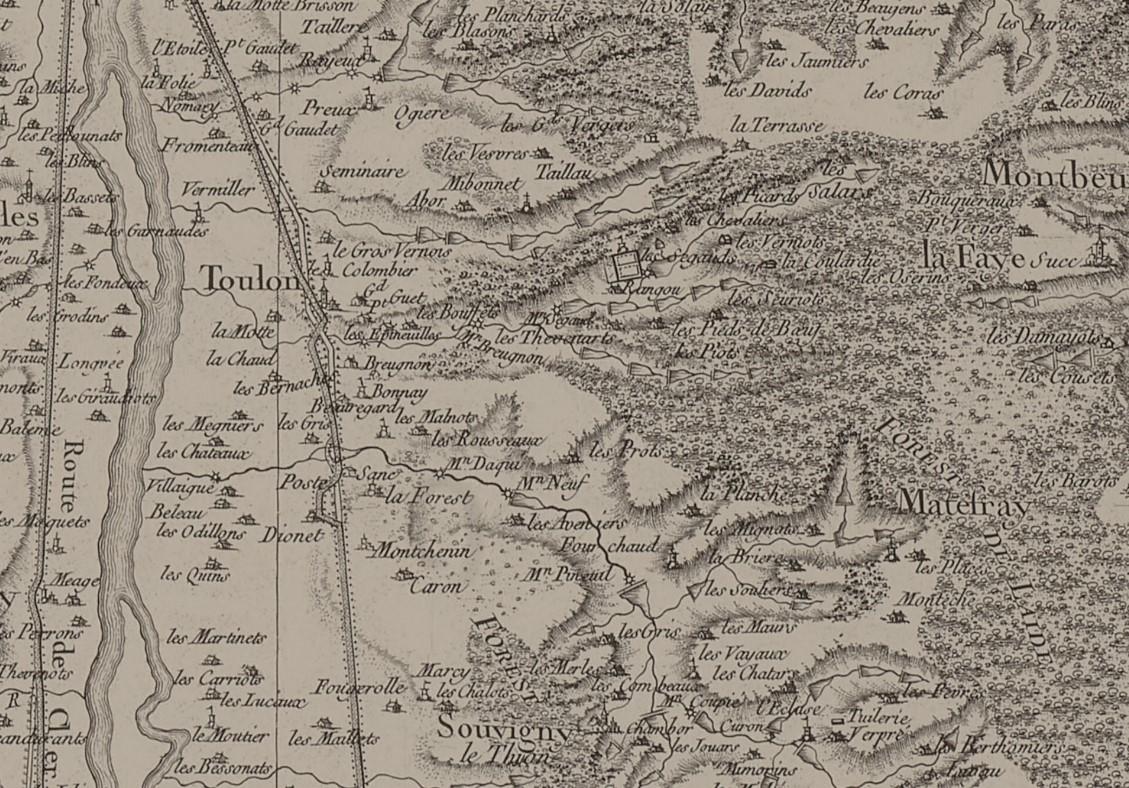

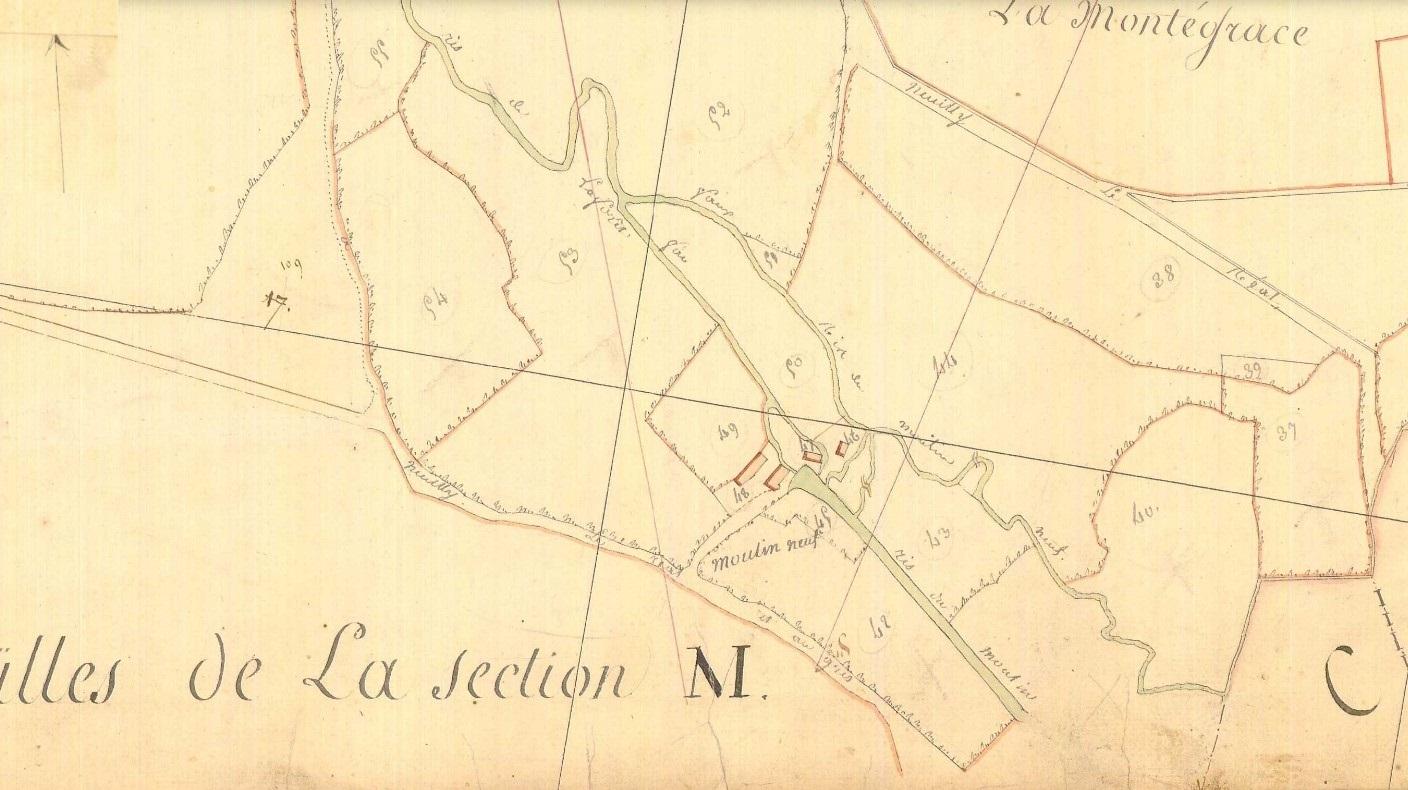

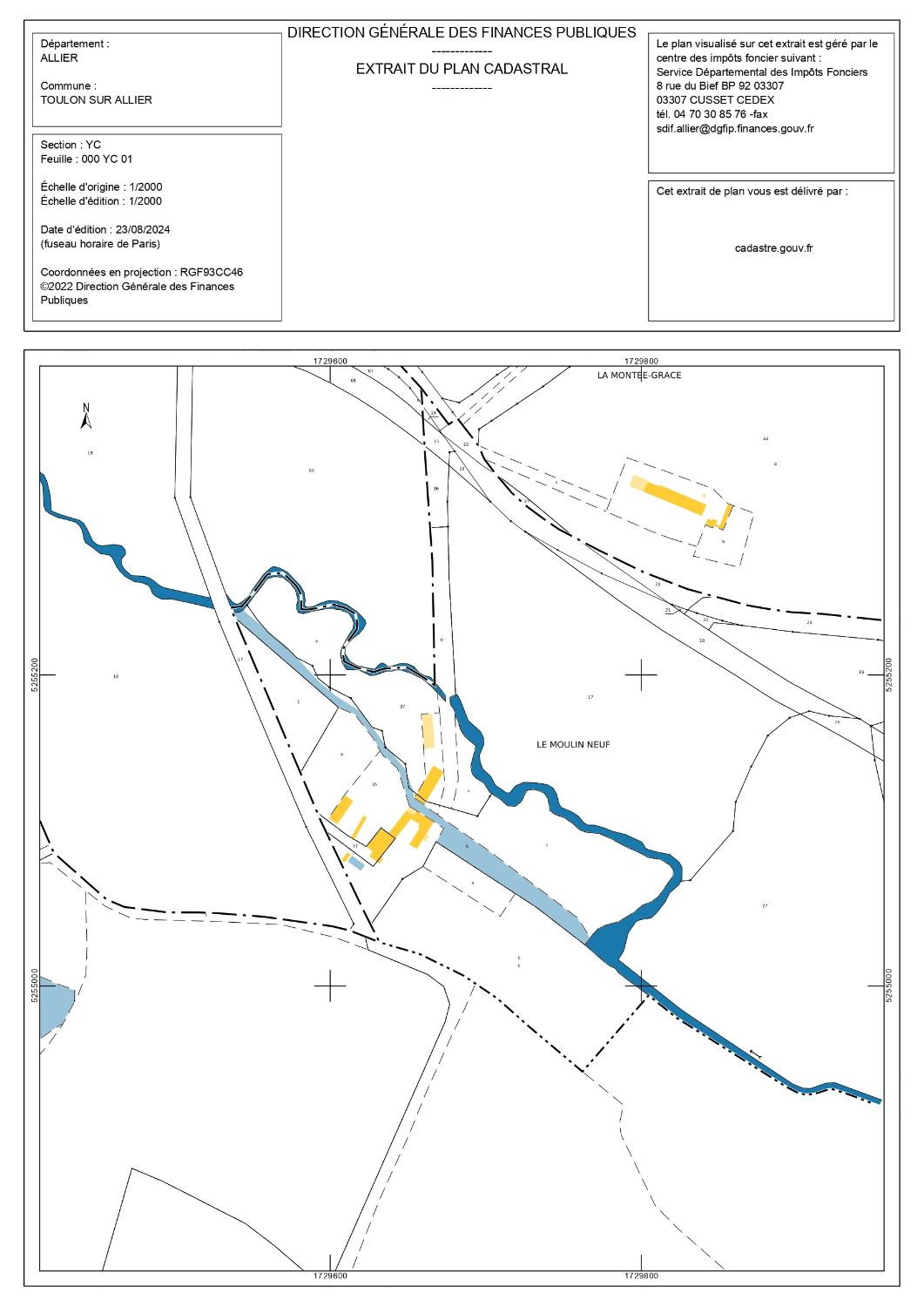

Depuis sa représentation sur la carte de Cassini le moulin à farine est figuré alimenté par une retenue d'eau. Celle-ci ne semble pas avoir changé depuis le cadastre napoléonien dit de 1825 où elle figure sous le nom de "Ris du Moulin-Neuf". Elle est doublée par le "faux biez du Moulin Neuf" et le "ris de Laforêt", autant d'affluents ou dérivations de la rivière "la Sonate" ou "la Sonnante".

Un premier règlement d'eau concernant ces aménagements hydrauliques est établi entre 1863 et 1864. Il concerne, selon l'arrêté du 14 avril 1863, la propriété du sieur Biron : "une usine destinée à moudre le blé qu'il possède sur le ruisseau de la Sonnante". Le procès verbal de l'état des lieux du 5 février 1863 établit que : "le Moulin Neuf ne possède pas de vanne de décharge. L'usine est munie d'un déversoir de superficie de 3 m de longueur situé à 120 mètres en amont du vannage moteur ; de deux vannes motrices semblables ayant 0,40 de largeur sur 0,15 de hauteur et d'une vanne de fond de 0,20 sur 0,20. Il existe une vanne de prise d'eau située immédiatement en aval du déversoir, elle sert à conduire l'eau à l'usine, ou à la rejeter sur le déversoir." Le procès verbal de récolement du 19 mai 1864, confirme l'état des travaux réalisés : le déversoir est conservé et deux vannes de décharge sont construites.

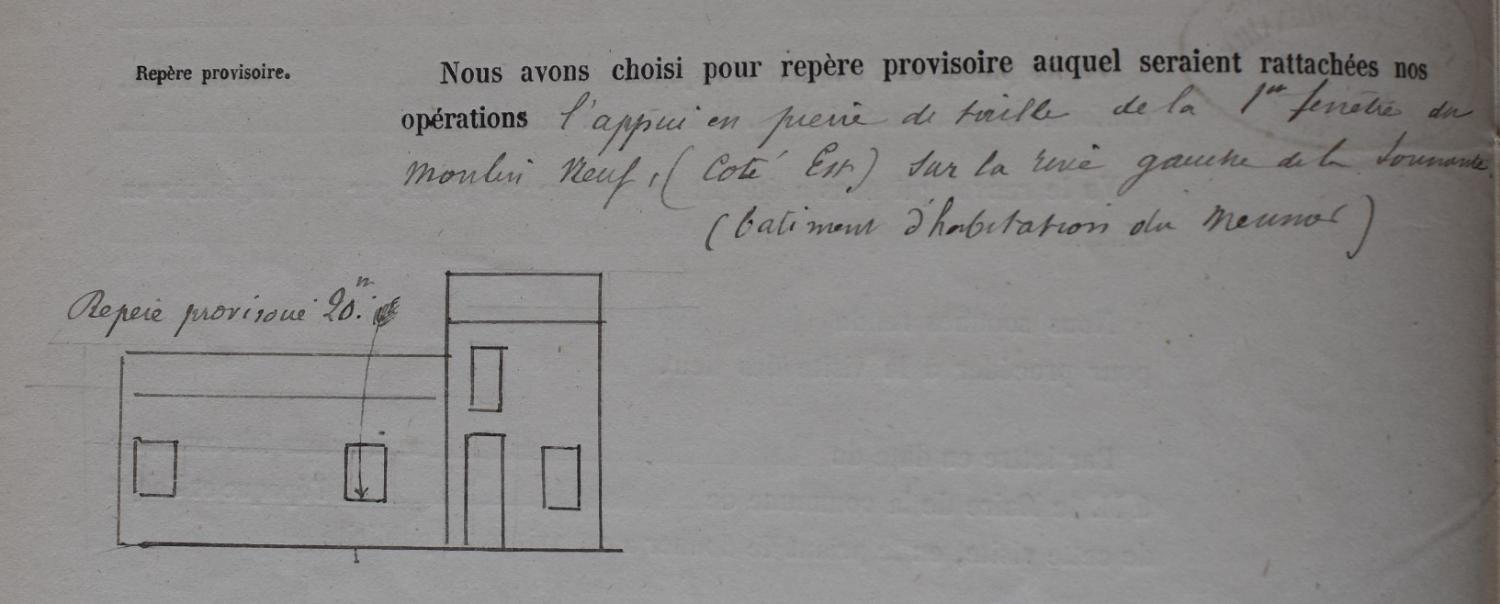

Un second règlement d'eau est établi entre 1887 et 1889 comme suite à une réclamation, pour le préjudice qu'il subit, du sieur Bruel propriétaire en amont du moulin d'Epineuil contre le Sieur Boissieu propriétaire du Moulin Neuf. Le Procès verbal de l'état des lieux du 17 août 1887 énonce qu'"en amont du Moulin Neuf, sur la rive droite du ruisseau existe un déversoir en maçonnerie ayant environ 2, 90 m de longueur. A la suite de ce déversoir sont placés deux vannes de décharge ayant l'une 0, 95 l'autre 0, 94 de largeur. Près de l'usine est située la vanne motrice ayant 2, 20 de large." Le Procès verbal de récolement du 18 mai 1889, rend compte des travaux effectués tels que : l' abaissement des vannes de décharge et de la crête du déversoir, la modification des canaux de décharge et l'élévation des berges. Lors de ces travaux, un nouveau repère est placé à l'appui en pierre de taille de la première fenêtre du Moulin Neuf (côté est), du bâtiment d'habitation du meunier.

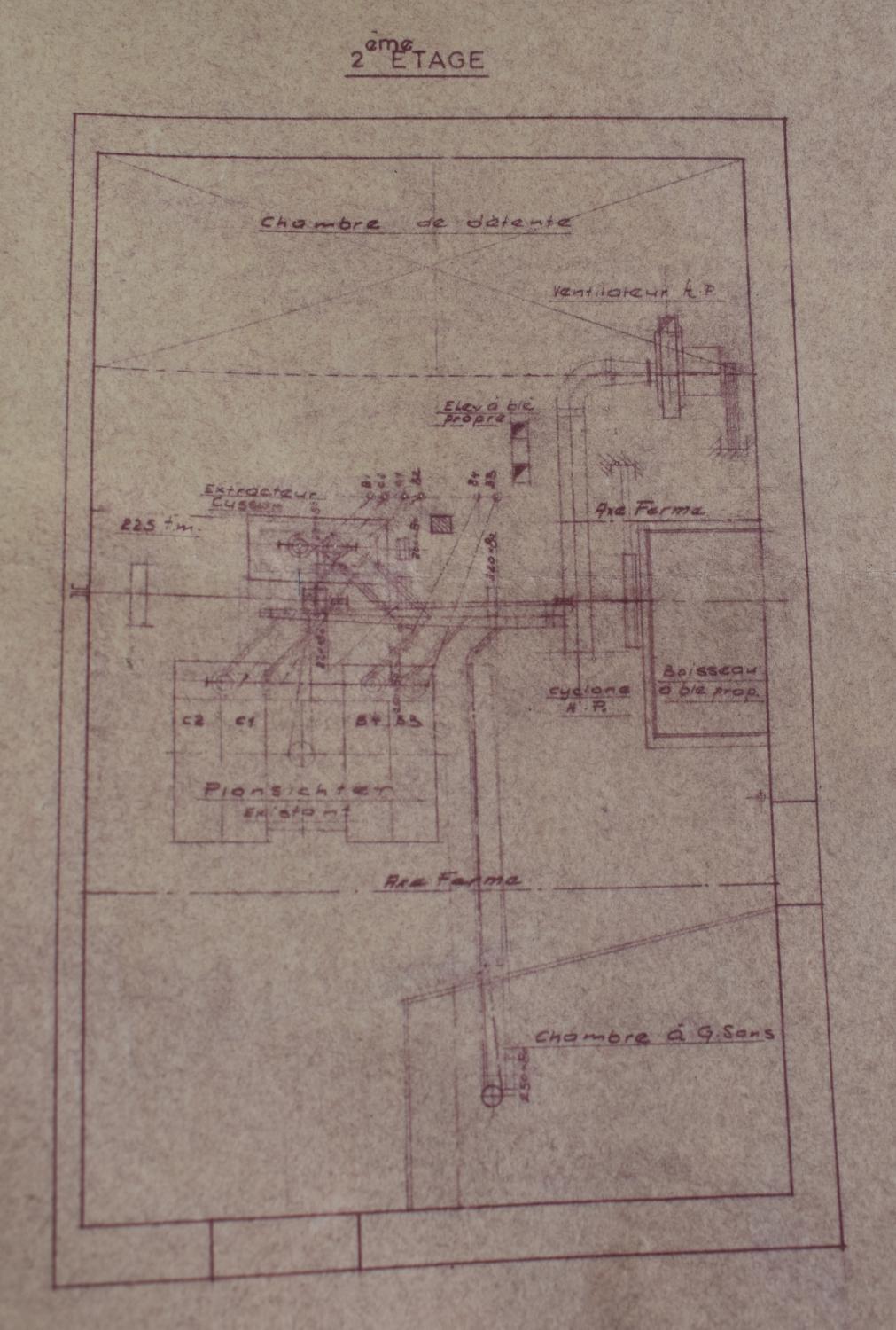

Société d'Angers (Maine-et-Loire). Fabricant de matériel pour moulins attesté dans les années 1960 à Toulon-sur-Allier (Allier).