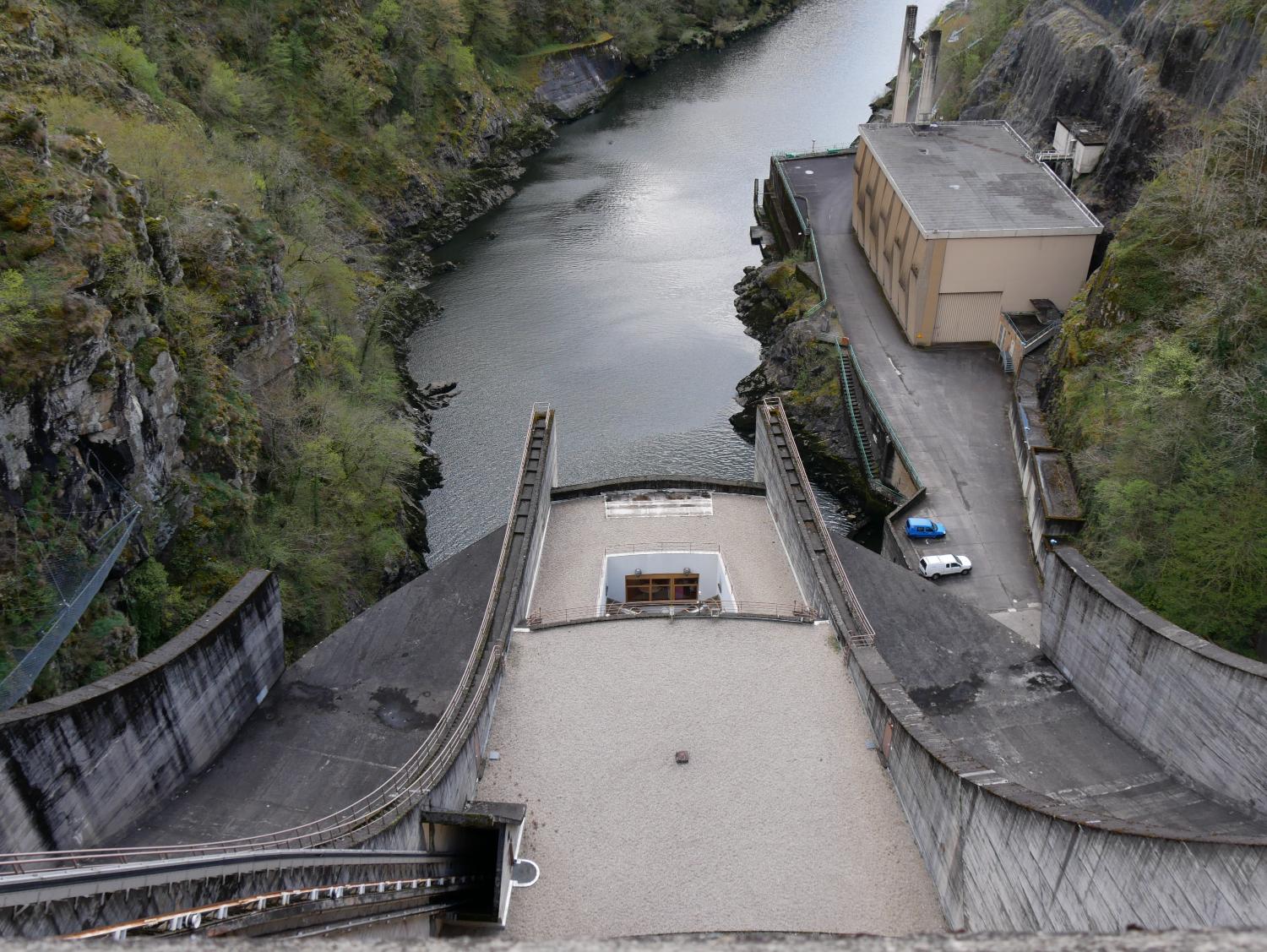

Le barrage de l'Aigle dit « barrage de la Résistance » conçu par Jean Bellier, est construit entre 1941 et 1945 par les ingénieurs André Coyne associé à André Decelle et les architectes Brochet et Chabbert. Il est l’un des plus puissants barrages du bassin de la Dordogne avec six groupes de production qui totalisent 360 MW.

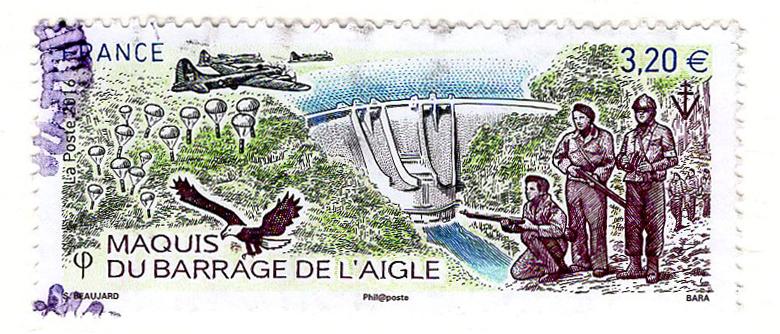

Débuté en 1935, la construction du barrage de l'Aigle n'a été terminée qu'en 1945 (à la place de la date prévue de 1942). Il est surnommé le barrage de la "Résistance" car son chantier abritait l'Organisation de la Résistance de l'Armée (ORA) du Cantal durant la Seconde Guerre mondiale. Ces résistants ont retardé volontairement sa construction pour ne pas donner une puissance énergétique supplémentaire à l'occupant. Une plaque commémorative "A la mémoire des constructeurs du barrage de l'Aigle, le barrage de la Résistance" est installée à proximité du site.

Une cité ouvrière est construite en 1936 pour accueillir les ouvriers du chantiers de construction du barrage à Aynes. L'entreprise Jean Ballot est chargée de la construction des baraquements ouvriers qui comprennent lavabos, WC, vestiaires et peuvent accueillir entre 20 et 40 hommes.

La naissance et les premiers développements de l’énergie hydroélectrique dans le Cantal sont principalement liés à l’activité des compagnies ferroviaires. L’électrification des grandes lignes de chemin de fer traversant le Massif central devait permettre de réduire les coûts et les temps de trajet. Ainsi par exemple, l’usine hydroélectrique de Coindre (commune de Saint-Amadin, Cantal), mise en service en 1927, fut construite par la Compagnie Paris-Orléans. Il en fut de même pour le barrage de Marèges et son usine de style Art déco (1932-1935, communes de Saint-Pierre, Cantal, et de Liginiac, Corrèze).

Le bureau d’études André Coyne et Jean Bellier assura sa conception. André Coyne, ingénieur spécialiste des grands barrages, a dirigé l’étude de plusieurs barrages du Massif central : Marèges, Saint-Étienne-Cantalès et Le Chastang.

André Coyne (Paris 16e, 10 février 1891 - Neuilly-sur-Seine, 21 juillet 1960), Polytechnicien, Ingénieur des Ponts et Chaussées, est l’auteur de l’étude d’environ 70 barrages en France et à l’étranger. En 1947, avec l’ingénieur Jean Bellier (son gendre), il fonda le bureau d’études André Coyne et Jean Bellier (ACJB). Ce bureau a poursuivi son activité après le décès d’André Coyne (il a été absorbé récemment par la société Tractebel, filiale du groupe Engie). Il a conçu près de 200 barrages en France et à l’étranger, dont le barrage de Grandval (Cantal, 1955-1960). André Coyne était considéré, à l'échelle internationale, comme l’un des meilleurs concepteurs de barrage.

Le Massif central occupe une place particulière dans la carrière d’André Coyne. En effet, dans cette région, l’ingénieur conçut et dirigea la construction de ses premiers barrages. André Coyne s’intéressa aux barrages dès 1920. Il étudia notamment les barrages-voûtes en béton et béton armé réalisés aux États-Unis d’Amérique. Le 15 juin 1928, il fut nommé chef du Service spécial d’aménagement hydroélectrique de la haute Dordogne. À ce titre, il acheva d’abord la centrale hydroélectrique de Coindre (commune de Saint-Amadin, Cantal). Il fut également chargé de la conception du barrage de Marèges (sur la Dordogne, entre le Cantal et la Corrèze, construit de 1932 à 1935). Il dirigea ensuite l’étude de plusieurs barrages sur La Dordogne et ses affluents, ainsi que sur la Truyère. Dans l’ordre chronologique (et sans que cette liste soit exhaustive), il s’agit des barrages de Saint-Étienne-Cantalès (sur la Cère, 1930-1946), de l’Aigle (sur la Dordogne, 1941-1946), de Neuvic (sur La Triouzoune, 1942-1945), de Bort-les-Orgues (sur la Dordogne, 1942-1952), de la Valette (sur Le Doustre, 1945-1949), de la Luzège (sur la rivière éponyme, 1947-1951), de Chastang (sur la Dordogne, 1947-1952), de Grandval et de Lanau (sur la Truyère, respectivement 1955-1960 et 1959-1962).

Voir Jean-Louis Bordes et Bernard Tardieu, « André Coyne, de la Dordogne au Zambèze, la passion de construire », Bulletin de la SABIX (Société des amis de la Bibliothèque et de l’histoire de l’École polytechnique), n° 56, 2015, p. 9-53 (consultable sur internet).