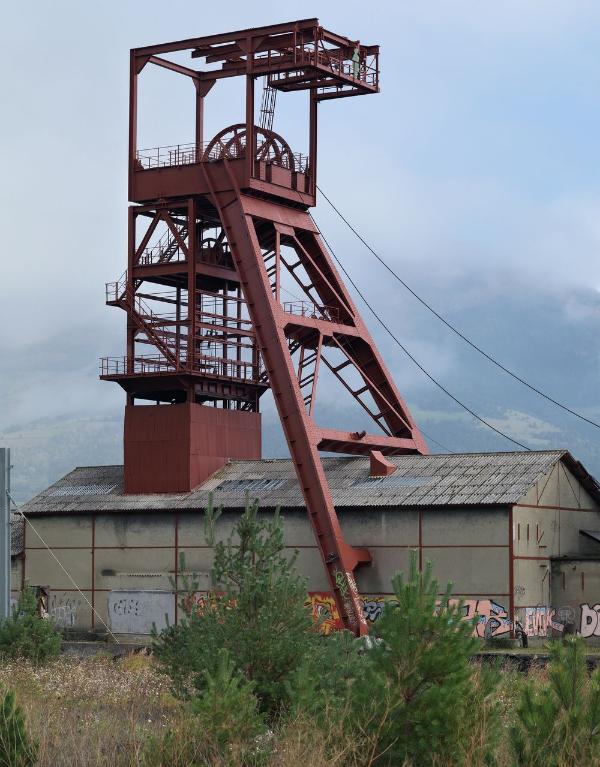

En Matheysine, trois puits principaux ont été fonçés : le puits Sainte Marie à La Motte-d'Aveillans (1905), le puits des Rioux à Prunières (1942) et le puits du Villaret à Susville (1948). De 1948 à 1970, le rendement fond des Houillères du Bassin du Dauphiné ((HBD) triple et passe de 1 000 tonnes/homme/poste à 3 147 tonnes homme/poste. La production passe de 385 000 tonnes en 1948 et atteint en 1966 un record de 791 000 tonnes. Le dernier puits en activité, le puits du Villaret, localisé sur la commune de Susville, ferme le vendredi 28 mars 1997.

Bien que connu dès le Moyen Âge, il semble que le charbon de la Matheysine n’ait été exploité qu’à partir du XVIIe siècle pour alimenter les usines à chaux de la région grenobloise. On sait qu’en 1768, le baron de Venterol, seigneur de La Motte fait creuser des galeries d’exploitation. À la Révolution, les biens du seigneur de Venterol furent confisqués ; les exploitations « sauvages » se multiplièrent sous l’Empire et grâce à l’action de l’Ingénieur du corps des mines Héricart de Thury, le gisement fut concédé. La première concession du Peychagnard fut accordée le 1er novembre 1805 sur 288 ha au profit de Louis Perrin. La concession des Chuzins fut attribuée le 28 août 1835 à Henri Giroud sur 281 ha (modifiée le 16 septembre 1904) et la concession de Prunières est accordée le même jour sur 374 ha à Étienne Badier. Ces trois concessions sont regroupées sous le nom de concession du Peychagnard par fusion autorisée par décret du 25 avril 1912 sous la houlette de la Compagnie des mines d’anthracite de La Mure. Elle s’étend sur 1 370 ha.

Par ailleurs, sont accordées le 4 juillet 1806 la concession de La Grand’Draye à Jules Giroud (géomètre et entrepreneur à La Mure) sur 276 ha, le 18 septembre 1806, la concession des Béthoux (821 ha) à un notaire, Me Trembley, le 9 août 1834 la concession de Serre-Leycon (206 ha) à la société Baron, Faure, Reynier et compagnie, et le 16 septembre 1834 la concession du Chatelard. Plus tard, le 16 septembre 1904 est attribuée à la compagnie de mines d’anthracite de la Mure, la concession de Mollard de Vaulx. Ces cinq concessions (La Grand’Draye, Les Bethoux, Serre-Leycon, Chatelard et Le Mollard) sont fusionnées par décret du 25 avril 1912 dans une grande concession de 1.943 ha dite La Motte-d'Aveillans et attribuée à la Compagnie des mines d’anthracite de La Mure.

En 1919, la Compagnie des mines d’anthracite de La Mure rachète la concession de la Jonche (1.610 ha) propriété de la compagnie des mines d'anthracite de la Jonche puis la concession du Marais de La Mure qui avait été attribuée, sur 549 ha, le 10 avril 1894 à Germain Bonne, Auguste Reynier et Hernance Reynier, Dr Dufour et Pierre Berthier puis apportée à la société des mines d’anthracite de la Jonche. Ces mutations à la compagnie de La Mure sont officialisées par décrets des 12 août 1919 et 21 février 1925.

La nationalisation opérée par décret du 28 juin 1946 (effet au 1er juillet 1946) concerne la Compagnie des Mines de La Mure, la compagnie minière de la Jonche, la concession des Boines (appartenant à P. M. Durant) et la concession du Majeuil. Ce décret créé les Houillères de bassin du Dauphiné qui seront intégrées en 1968 dans les Houillères de bassin du Centre-Midi. Au plus fort de leur production, les houillères de la Matheysine n'ont jamais représenté plus de 1,5 % de la production française.

Grâce au développement du chemin de fer et à la mise en place des entrepôts « Charbon de La Mure », l’anthracite sera commercialisé en France et à l’étranger. Offrant à partir de 1946, une gamme étendue de produits caractérisés par leur granulométrie, la production d’anthracite pur fut longtemps réservée à la S.E.R.S. (Société d’Electrodes Réfractaires en Savoie) qui fabrique les électrodes dans l’industrie de l’aluminium. Les « fines » étaient essentiellement vendues aux cimenteries et au chauffage urbain de Grenoble.

En 1968, pour la première fois, le gouvernement annonce la fermeture des Houillères du Dauphiné pour 1975. La guerre du Kippour, puis le choc pétrolier, viennent relancer l’activité. La production oscille entre 300 et 400.000 t. en 1980, avec 1.000 ouvriers. En 1984, le gouvernement révise sa politique énergétique en privilégiant le nucléaire et le gaz. En 1989, le ministre de l’Industrie annonce que les mines de La Mure fermeront en 1994. Face à l’opposition des mineurs, de la population et des élus, les mines poursuivent leur activité jusqu’à l’élaboration du Pacte Charbonnier prévoyant l’arrêt total de la production de charbon en France pour 2005. La production longtemps stabilisée à 300.000 t. par an n’est plus que de 40.000 t. en 1996. Et le 28 mars 1997, l’exploitation de la mine cesse.

Photographe au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, site de Lyon