Historique et description complémentaires

L´église paroissiale de Magneux-Haute-Rive, sous le vocable de Saint-Martin, avait en 1225 le prieur de Magneux pour collateur [Le collateur ou patron était le protecteur de la paroisse : il avait le devoir de la défendre, de veiller à la conservation de ses terres et de ses revenus, de pourvoir à son entretien, en cas de détresse. En retour, il possédait des avantages : non seulement il présentait le candidat à la cure vacante, mais encore il percevait les deux tiers et quelques fois la totalité de la dîme ; il avait le droit de préséance à l´église et on lui payait le droit de sauvegarde].

Dufour émet l´hypothèse que cette église était commune avec le prieuré de Magneux-Haute-Rive qui dépendait, en 1183, de l´abbaye de l´Ile Barbe ; prieuré qui fut uni plus tard à celui de Sury-le-Comtal qui relevait également de la dite abbaye.

Mgr Marquemont, lors de sa visite pastorale de 1614 de l´église « Saint-Martin de Magnieu » (2) précise dans son compte-rendu que le prieur de Sury est présentateur de la cure, tenant les deux tiers des dîmes, et ledit curé l´autre tiers. Quelques éléments descriptifs de l´église sont rapportés : au nord est établie la chapelle du seigneur de Magnieu, sans vocable et sans fondation, revenu ni service ; un autel dédié à Sainte-Marguerite, appartenant au sieur de La Mure, élu à Montbrison, est situé "du côté de vent (à l'ouest).

Des archives privées relatant le procès de 1786 entre le Marquis Jean-Hector de Montagne, seigneur de Poncins et MM. du chapitre de Montbrison, chaque partie prétendant à la seigneurie du clocher de Magnieu, nous donne d´intéressants renseignements sur l´architecture de l´église et son décor. Ainsi, en plus du portail principal, une petite porte en arc d´ogive, située au sud de l´église, comportait plusieurs armoiries représentant une croix ancrée. A l´intérieur de l´église, la chapelle de gauche était celle des la Bastie, anciens seigneurs de Magnieux ; sur son sol, une pierre plate masque un caveau, et à la clef de voûte circulaire de la chapelle, qui devait être voûtée d´ogives, un écusson comportant une croix ancrée sculptée. Le choeur comporte une clef de voûte peinte d´une croix de Malte, qui était alors une croix ancrée. Le tombeau du seigneur de Magneux était au milieu du choeur sous une longue pierre de taille sur laquelle était gravée une croix pattée. L´ancien banc des seigneurs, en mauvais état, a été remplacé par un neuf, situé sur l´aile gauche du choeur ; au centre de l´arc de la petite porte par laquelle on s´introduisait de la nef de l´église dans ledit banc se trouvait, sculptée en relief, une croix ancrée. L´accès au clocher s´effectuait depuis l´intérieur de l´église, et dans ce dernier s´y trouvaient deux cloches fondues respectivement en 1583 et 1785.

A l´extérieur, sur le pourtour du choeur, une litre funéraire à l´état de vestiges, et peinte, représentait une succession de neuf écussons aux armoiries non identifiables ; sur un seul des écussons il était possible de distinguer, en chef, une couronne de comte, et sur cinq autres des traces d´un animal servant de tenant ou support, et dans un autre endroit une espèce de palme. Entre ces écussons, en deux endroits différents, il était possible d´apercevoir des vestiges de deux écussons plus anciens, non identifiables.

Les archives communales nous informent sur l´état de l´église au début du XIXe siècle : en 1809, l´église de Magneux est réunie à celle de Chambéon ; les habitants de cette première commune adressent une supplique à l´archevêque de Lyon afin que leur église, profitant de la loi du 30 septembre 1807, soit érigée en chapelle, promettant de pourvoir au logement du prêtre. En 1820, un devis estimatif pour des travaux d´urgence à apporter à l´église de Magneux se monte à 585 F. Les ressources de la commune se limitant à 243,65 F, seuls les travaux aux murs extérieurs qui menacent ruine et au couvert seront réalisés : réfection d'une fenêtre sans croisée, d'un plafond, d'un escalier extérieur à deux rampes en bois, d'un escalier avec une partie de ses garnitures pour le couvert de l´église, et du couvert ; reprise et liaison des murs du clocher ainsi que de son couvert.

Le 4 novembre 1821, les habitants de la commune pétitionnent pour que leur église soit érigée en succursale.

Aux archives départementales (AD Loire, série O 1044, liasse 129) plusieurs documents font état des travaux réalisés à l´église : le 4 mars 1838, dans une lettre adressée au préfet, le maire demande des secours pour agrandir son église, succursale depuis 1826, et trop petite.

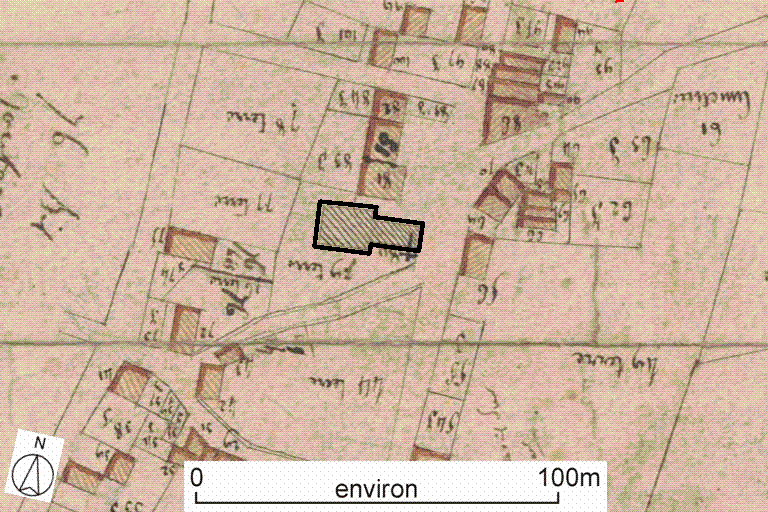

Le devis descriptif des travaux du 14 mai, réalisé par Sarély, fait état de la construction de deux petites nefs collatérales à l´église. La pierre brute sera de Moingt, le carrelage et le crépissage intérieur des nefs seront réalisés, ainsi que quatre cintres en arc de voûte avec arceaux en brique double, quatre croisées en pierre de taille de 5 pieds de haut sur 2,5, et le plafond des nefs. La chapelle en nord et celle du sud de l´église seront prolongées en petites nefs collatérales de 10,65 m et élargies de 3,20 m, 4,50 m de haut et jusqu´à 5,50 (pente du couvert). Les murs seront en pierre et chaux jusqu´à 2 m de haut puis en pisé. Les deux nefs seront plafonnées et 4 ouvertures voûtées seront réalisées pour communiquer avec la nef, et dans chaque nef (bas-côtés), deux fenêtres (h=1,66 ; la = 0,66) en pierre de taille de Moingt seront réalisées, ainsi qu´une porte dans le bas-côté sud.

Le 24 mai 1839 le préfet autorise la commune à engager les travaux d´agrandissement pour un devis de 2223 F (la mairie en possède 637 et une souscription volontaire en apporte 563).

Le 30 mai 1839 un traité de gré à gré entre le maire et l´entrepreneur de Feurs, Antoine Sarély, est acté pour procéder à la restauration et à l´agrandissement de l´église.

Le 27 septembre 1839 une lettre du secrétaire du conseil de fabrique adressée au préfet stipule que les travaux d´agrandissement sont terminés, sauf le plafond de la grande nef qui est construit en bois et très « antique » et qui aurait besoin d´être refait. Le secrétaire signale dans son courrier que les travaux sont correctement effectués sauf les fondations en béton (?) qui ne valent rien. Les murs ont été réalisés en pisé et paraissent trop faibles alors qu´il y avait de la pierre sur place, provenant des démolitions, pour construire en maçonnerie. Une note jointe au courrier comporte le devis détaillé des travaux réalisés par Sarély : toute la pierre nécessaire à la construction des murs provient des démolitions de la voûte de la chapelle Saint-Martin et d´un de ses murs, ainsi que des murs dans lesquels ont été réalisés quatre arcs. Le sable a été pris sur place. La pierre de taille provient des démolitions : trois encadrements (?) en pierre de taille (une fenêtre et deux portes), ont resservi pour une porte placée du côté du midi, le reste des pierres ayant resservi pour les quatre fenêtres. Les tuiles et briques proviennent de la tuilerie de Beaurevert. Le couvert de la chapelle a été refait, quatre arcs en brique ont été construits avec chapiteaux en plâtre, 7 mètres de génoise ont été réalisées, et les barreaux en fer laminé proviennent de Saint-Julien.

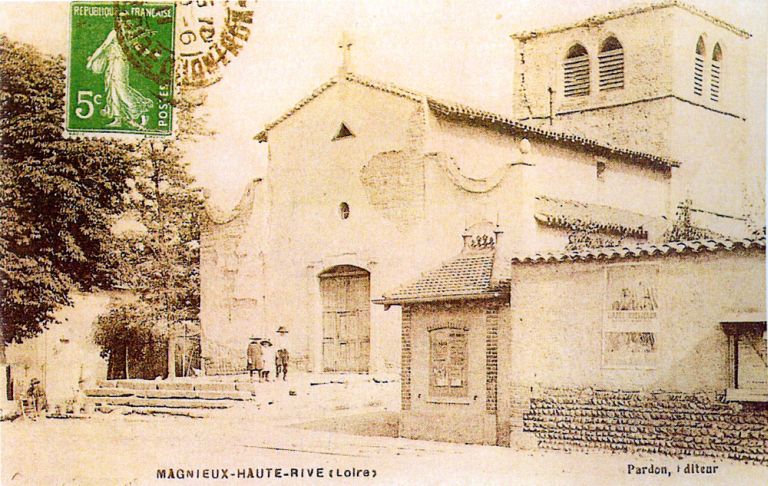

Théodore Ogier, dans La France par cantons et communes de 1856, donne un aperçu de l´ancienne église Saint-Martin : composée de trois nefs, celle du centre étant voûtée et les deux latérales plafonnées, le lambris [de la nef axiale] était orné d´une peinture avec figures et autres dessins. Le choeur, la partie la plus ancienne de l´édifice, était voûté et de style ogival. Une inscription placée dans l´église faisait état de restaurations en 1694.

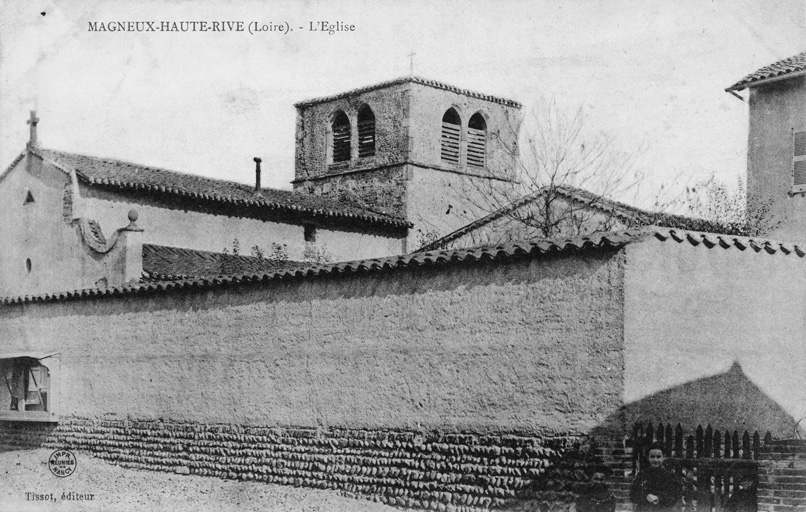

Enfin le descriptif de la commune de Magneux, dans Le Forez Pittoresque... de 1889, signale que l´église paroissiale, bâtie en pisé, présente une façade du XVIIe siècle très simple et comporte trois nefs et trois travées. La nef centrale est couverte d´un lambris décoré de peintures grossières, reproduisant des figures et des emblèmes religieux : un cartouche indique que cet ouvrage, daté de 1694, est dû à la générosité des sieurs Gay, curé, et Arnou Péronnet, luminier. Les collatéraux plafonnés communiquent avec la nef par des arcades plein-cintre, sauf celle au fond du bas-côté nord, qui est de forme ogivale. Le choeur de plan carré, s´ouvre sur la nef par un arc doubleau en plein-cintre, reposant sur des piliers à impostes. Aux angles, quatre colonnettes engagées et tronquées supportent gauchement des nervures prismatiques ; une seule fenêtre flamboyante à meneau éclaire cette travée au sud. Au-dessus est un clocher peu élevé, dont l´étage supérieur, percé de baies géminées, semble dater du XVIe siècle. Au sud de l´église, une porte du milieu du XVIe siècle porte dans de petits compartiments les armes de La Bastie avec alternance de feuillages inscrits dans des losanges