La salle de la Cigale, telle qu´elle se présentait encore en août 2000, est le fruit de plusieurs campagnes de travaux. Rien d´étonnant à cela car l´architecture du spectacle est par essence soumise à la mode. Il n´est pas rare en effet que les salles soient reprises tous les dix ans : les dater avec précision et leur attribuer un architecte et d´autres corps de métier tels que sculpteurs ou décorateurs, devient alors difficile, d´autant qu´il s´est agi souvent, pour ces derniers, d´un savoir-faire artisanal, anonyme.

Un cinéma en bois aurait existé avant la construction en béton armé, soigneusement masqué, de la salle de la Cigale au début du XXe siècle. La façade adopte une composition tripartite aussi bien horizontalement (rez-de-chaussée traité en soubassement et protégé par une marquise, baies en plein cintre réunissant visuellement les premier et deuxième étages carrés, baies rectangulaires du troisième étage séparé des niveaux inférieurs par un bandeau) que verticalement (les trois baies centrales des trois premiers niveaux sont fortement prononcées et flanquées d´ouvertures plus petites et d´un dessin différent. Cette façade s´inspire, certes avec modestie, de l´éclectisme le plus traditionnel, comme on peut le voir au théâtre des Célestins, à Lyon, ou à l´Opéra Comique, à Paris.

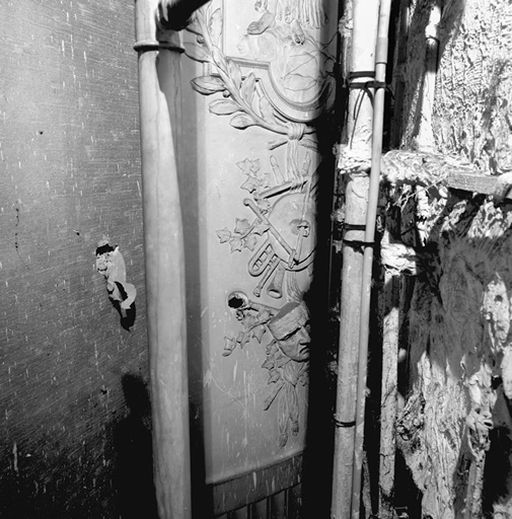

Les motifs en mosaïque qui ornent au sol le promenoir et les décors en staff situés face au public de part et d´autre de la scène sur le mur de face sont partiellement voire totalement masqués par une importante reprise effectuée vers 1925. Les haut-reliefs en staff symbolisent à gauche face à la scène la Musique : une muse néoclassique joue de la harpe encadrée d´attributs tels que guitare, flûte de pan, cymbales, triangle, trombone, masque de la Tragédie, lierre, flûte, et à droite la Danse, esquissant un pas au son du tambourin et ayant pour attributs guitare, cahier de musique, harpe, trompette, xylophone, castagnettes, flûte, masque de la Comédie, etc. Les touches Art Déco sont légères mais caractéristiques (supports de la marquise, portes d´accès à la salle depuis les promenoirs). On notera que les départs d´escalier sont très proches de celui du garage de la caserne des pompiers sis 66-68, rue Molière dans le même arrondissement.

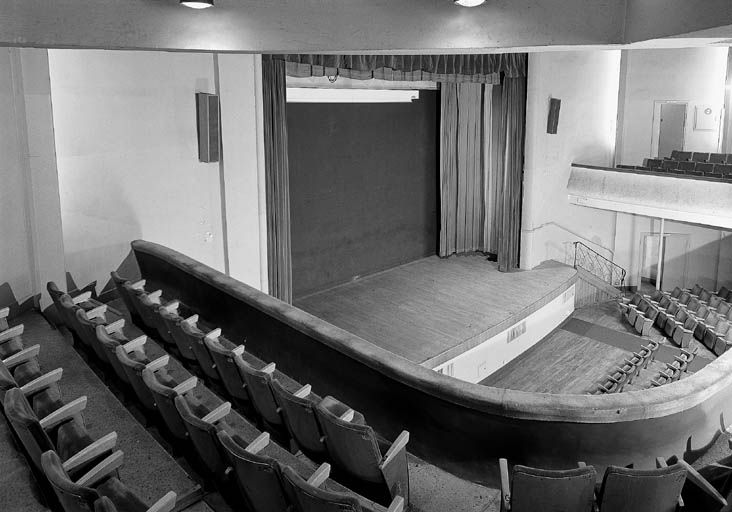

La régie est située au premier balcon. Une salle de projection a été installée au deuxième balcon : on pouvait encore y voir au mois d´août 2000 deux projecteurs : le plus ancien sortant de chez le constructeur F. Emon, 74, rue Stendhal à Paris (XXe arrdt), avec un moteur Ragonot ; et un projecteur 16 mm Hortson type 40.

Le logement du gardien est situé au troisième étage auquel on accède par les portes piétonnes latérales depuis la rue ; il est couvert d´un toit-terrasse.

Lorsqu'en 1969, la Ville de Lyon acquiert cette scène, jusqu´alors privée, Proton de la Chapelle, adjoint délégué aux Beaux-Arts, s´en réjouit, la salle Molière étant alors saturée. Un réaménagement concernant une grande salle en sous-sol, les loges situées sous la scène, le plafond, certains éclairages et le chauffage est opéré en 1970.

La fermeture du deuxième balcon (pour raison de sécurité) en 1990 réduit la capacité de la salle qui passe ainsi de 860 à 500 places.

Aujourd´hui, cette salle, concédée pour cinquante-deux ans au théâtre Tête d´Or, dont la salle actuelle sise 24 rue Dunoir est promise à démolition, est à nouveau en travaux mais, à la demande de l´ABF "l´enveloppe du bâtiment ainsi que le promenoir sur toute la hauteur seront conservés afin de préserver la perception actuelle du bâtiment ; en particulier, les portes d´accès à la salle seront conservées."

En revanche, scène et salle devraient subir de profondes mutations et suivre en cela leur destin d´édifice voué à l´art du spectacle.