Joëlle Tardieu (Service Régional de l´archéologie - DRAC Rhône-Alpes et UMR 5138)

avec la participation de Marcel Geay (compagnon). 1998

Utilisation du matériau pierre dans le Grenier d'abondance de Lyon

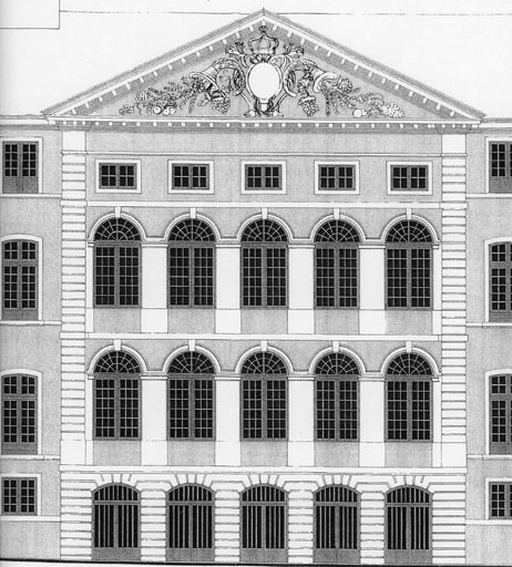

La construction du Grenier d'abondance décidée par les édiles de la ville de Lyon en 1720 s'est déroulée de la fin de 1722 au tout début de 1728. Claude Bertaud de La Vaure, ingénieur de la ville, en serait l'architecte. Il dirigeait alors la construction des immeubles de la Place Bellecour (1715-1726) dont l'ordonnance fut conçue par l'architecte royal Robert de Cotte.

1 - L'origine des matériaux.

Bien que le site retenu pour l'édification de ce bâtiment soit le carreau d'une ancienne carrière de granite, la pierre qui a été mise en oeuvre n'est pas de provenance locale, mais régionale. Deux gisements ont approvisionné le chantier :

- Le calcaire à gryphae (Jurassique, sinémurien) provenant de Limonay au Mont-d´Or (Carrières de la Barrelière à Saint-Fortunat) au nord de Lyon, est l´un des nombreux facies des « Calcaires du Mont d´Or » semi-cristallins à grains ordinairement fins, dont les débris fossiles très sédimentés les rendent très cohérents (Mausolée, p. 57-8). Ces carrières, très utilisées à partir du XVIe siècle, dont l'exploitation intensive se situe au XVIIIe siècle, ont fermé au début du XXe siècle. Outre la présence en abondance de coquille d'huîtres transformées en boue puis en roche par diagenèse, ces calcaires ont subi des lessivages successifs suite à différents apports d'eau qui se traduisent dans la formation géologique par la présence de nombreuses strates et veines terreuses appelées couramment « poil ». Ce dernier se matérialise dans le bloc par un fil de terre qui trahit la mauvaise qualité de la pierre utilisée (une pierre « poilée » « sonne creux »). Au Grenier d´Abondance, les pierres mises en oeuvre sont plus souvent « poilées » que « massives » (une « pierre massive présente des lits serrés). L´approvisionnement pour ce matériau est donc ici de très mauvaise qualité, peut-être par souci d´économie (Tardieu 2006, 2007). Mais la variété des couleurs (blanc, jaune, gris ou bleu le plus recherché car plus résistant au gel) offerte par les différents oxydes a été largement utilisée. Les calcaires à gryphae ont été mis en oeuvre pour les structures de l'intérieur du bâtiment : escalier central, tambours des colonnes des retombées de voûtes d'arêtes des plateaux de stockage du grain.....

Les calcaires portlandiens de Villebois (Jurassique, étage bathonien supérieur) (Mausolée, p. 83-4), très durs, denses et très résistants car compacts et extrêmement fins, ont été sélectionnés pour les supports et les parties externes (façade du pavillon central, ouvertures....). Ils sont de couleur blanc-grisâtre, avec présence de tâches plus foncées, irrégulières qui correspondent géologiquement à des micro-zones perturbées dues à la présence d´animaux fouisseurs dans la boue à l´époque de la formation de la roche. Parmi leurs particularités relevons les cassures conchoïdales et le dessin des joints horizontaux entre deux bancs. Ces derniers sont dits stylolithiques. De ce fait, le joint n´étant pas de surface rectiligne, s´il n´y a pas de veine argileuse, les deux parties du bloc tiennent par la compression et ne peuvent pas glisser. De ce fait, ce matériau peut-être utilisé sans risque en délit comme dans les supports des péristyles de l´Université Lyon 2.

- Les chapiteaux et les bases ont été taillés dans les calcaires de Morestel, issus du même banc lithographique que le Villebois, ou peut-être dans ceux de Trept au même faciès. Très dense, ce calcaire est particulièrement apte à résister à la pression.

Tous ces calcaires sont d´origine lacustre : le Villebois est le plus profond. Le calcaire à gryphae s´est formé à des profondeurs moindres. Venus du Jura méridional et de la haute vallée du Rhône (Bugey), leur emploi généralisé à l'époque moderne n'est pas à Lyon une nouveauté. En effet le calcaire portlandien, apte à la ciselure, à la moulure est très utilisé à partir des années 50 ap. J.-C. lorsque le travail de la roche dure se développe dans les constructions gallo-romaines lyonnaises. Ces blocs antiques ont été ensuite abondamment remployés dans les fondations d´édifices médiévaux (Saint-Laurent de Choulans, chevet de la Primatiale Saint-Jean (« choin » de Fay plus dense que le Villebois) où polis, ils prennent l'aspect du marbre, ou encore dans les rez-de-chaussées d'immeubles lyonnais anciens.

Mise en oeuvre des matériaux au Grenier d'Abondance.

La taille. Tous les blocs mis en oeuvre ont reçu préalablement le même mode de taille pour dresser les parements : il y a une standardisation évidente du travail. Les arêtes sont dégagées à l´aide d´un petit ciseau de 2cm de large dont les traces d´impact serrées et régulières démontrent un savoir faire éprouvé. Le gras du bossage est ensuite enlevé en une ou plusieurs passes en éventail réalisées à l'aide d'une boucharde à tête carrée fixe de 5 cm de côté munie de 100 pointes fines, un outil performant qui à cette date est relativement récent.

Mise en oeuvre :

- Comme pour l´achat des matériaux, c´est l´économie qui a primé dans la mise en oeuvre. Les structures porteuses sont montées selon la technique du parpaing : les murs porteurs, uniquement composés de blocs normalisés dès l´extraction et simplement empilés, ne travaillent qu´à la compression. Cette technique ancestrale ne nécessite ni parements, ni blocage, réduisant ainsi les postes de taille et de maçonnerie. Ils sont liées par d´épais joints de mortier qui ont le double avantage d´une part de rattraper les aspérités des lits de pose et d´attente sans avoir à les redresser et d´autre part, de créer entre les blocs des parties plus souples servant à amortir les mouvements du bâtiment construit pour moitié sur un carreau de carrière et les limons formant les rives de la Saône.

- Les colonnes sont confectionnées par l´empilement de tronçons monolithes de calcaires de Villebois ou de Morestel. Ils sont réalisés en taille directe, sans approche de la forme par épannelages successifs. Les bancs étant de faibles épaisseurs, la pierre est utilisée brute de lit : les hauteurs de chaque tronçon ne sont de ce fait pas toutes identiques. C´est donc la carrière qui impose le mode de mise en oeuvre.

- Lits et délits. Un autre exemple d´économie réalisée lors de la mise en oeuvre est visible dans les arcs monolithes qui soutiennent l´escalier. Ce dernier est essentiellement fonctionnel. Non tournant, il se répartit en quatre noyaux à volées droites dans une cage de plan rectangulaire. Dans les quatre angles, il est soutenu par quatre piles montées en parpaings.

Chaque parpaing a été taillé en L dans un bloc, assurant ainsi un angle monolithe à la pile tout en formant le piédroit de l´arc. Le sommier puis le départ de l´arc ne sont pas conçus sous forme de claveaux : ces derniers sont en effet compris dans les quatre derniers parpaings qui vont s´élargir pour amorcer l´arc. Ce procédé est mis en oeuvre jusqu´au joint de décintrage ( 30°). A partir de ce niveau, la pose de l´arc nécessite un cintre. Au Grenier d´Abondance, pour économiser ce poste, c´est une seule plaque de pierre qui forme l´intrados et l´extrados de l´arc rampant ainsi que le mur d´échiffre de l´escalier. Des angles rentrants ou « maigres » aux extrémités nécessitant une taille très soignée, permettent de l´ajuster sur les angles « gras » (150°) des parpaing en attente. Cette partie requérant une dimension supérieure à celles qu´offrent les bancs de calcaire à gryphae, les plaques qui ne travaillent pas ici à la compression, ont été tirées en délit. Ce choix permet de réduire la perte de matière et de gagner sur le temps de taille et de pose.

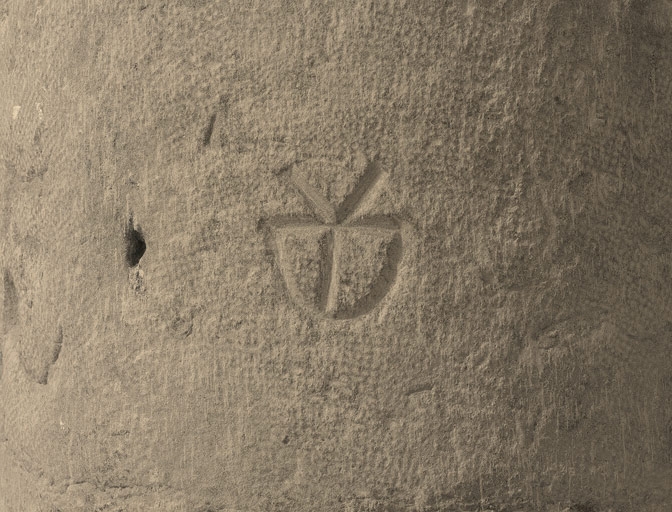

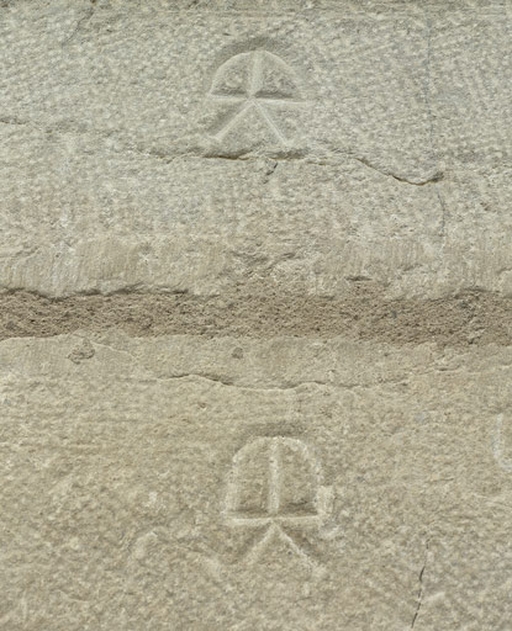

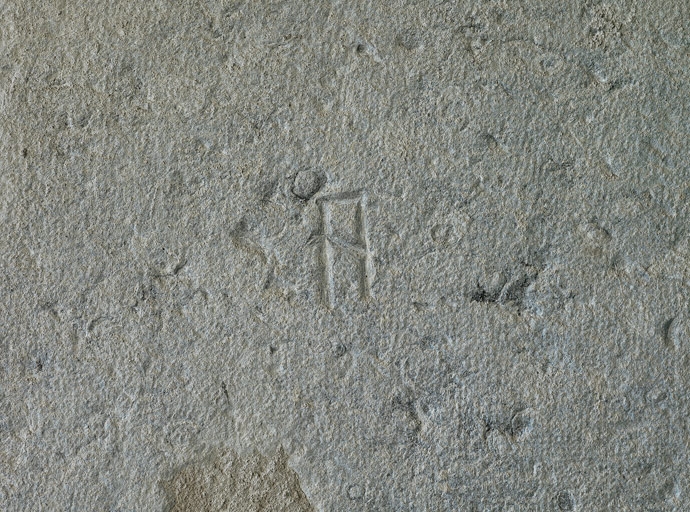

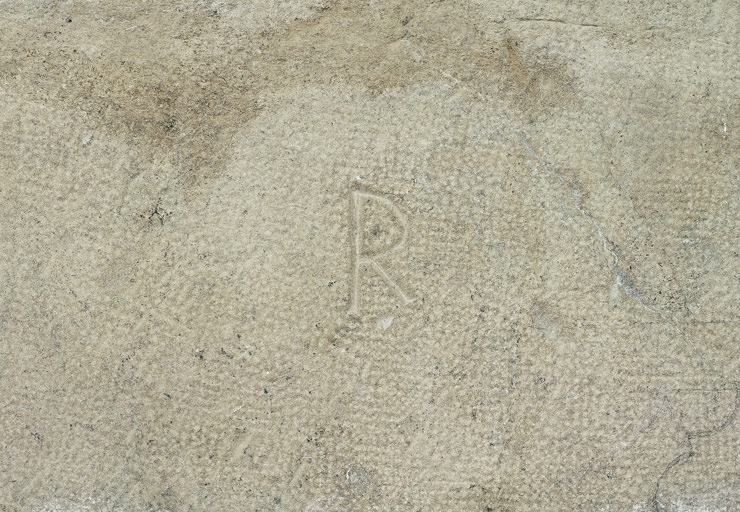

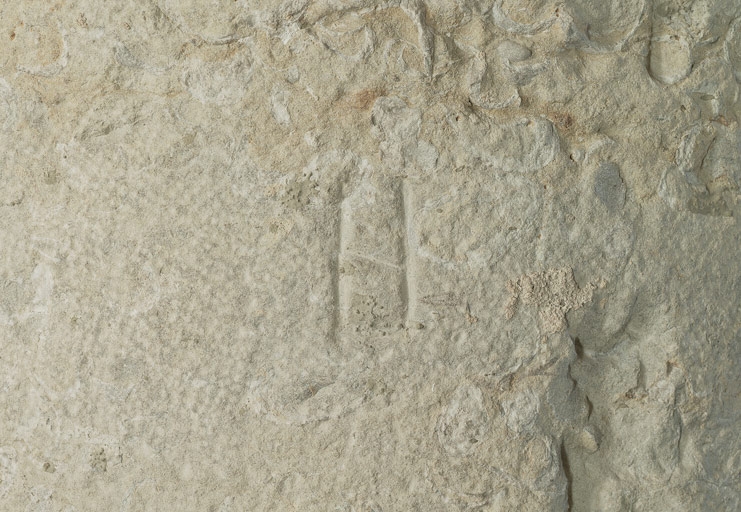

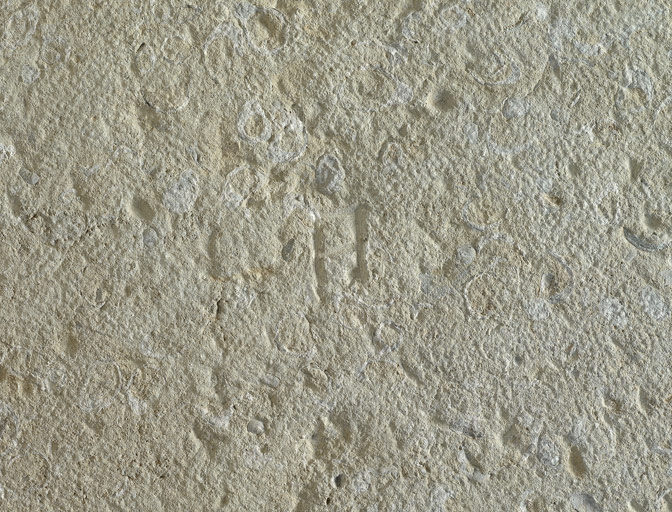

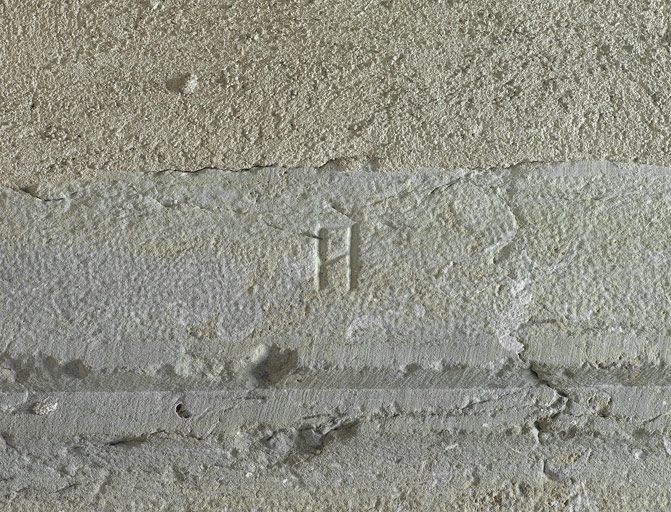

Les marques lapidaires du Grenier d'Abondance.

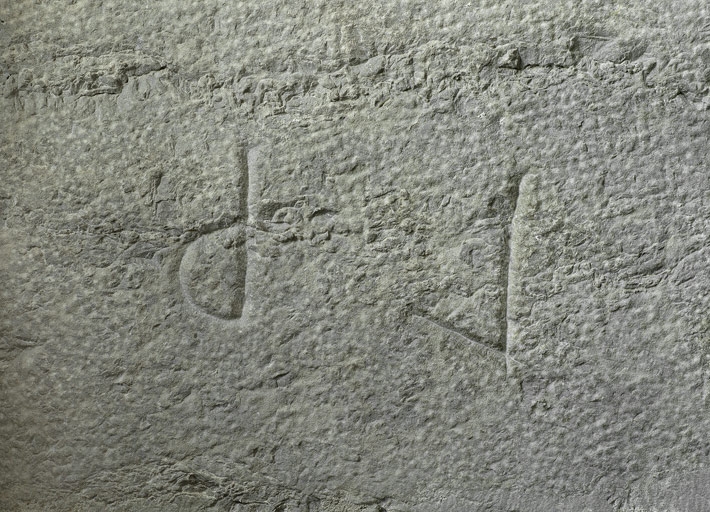

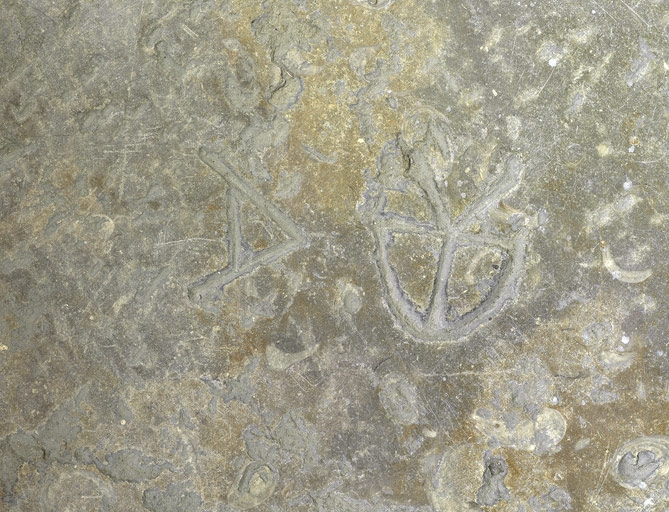

Des marques lapidaires ont été gravées sur les éléments porteurs.

- Technique : Elles sont incisées en biseau, mais la mauvaise qualité de la pierre, notamment par la présence de veines, a souvent nécessité un surlignage à la pointe pour engraver le fond de la lettre et la rendre visible.

Ces marques sont uniques sur chaque bloc (parpaings ou tronçons). Elles n´ont pas été alignées lors de la mise en oeuvre et si leurs dimensions varient, ce n´est pas en fonction de celles du bloc. Leur orientation varie d´un bloc à l´autre, preuve qu´elles ont été incisées avant la mise en oeuvre et elles sont toujours centrées par rapport à la hauteur du bloc. Elles ne sont pas toutes de mêmes dimensions, et ces différentes ne sont pas liées à la dimension du bloc. Portées sur le parement des blocs, elles restaient visibles et lisibles puisque cette architecture plus fonctionnelle qu'esthétique, n´était pas destinée à être enduite.

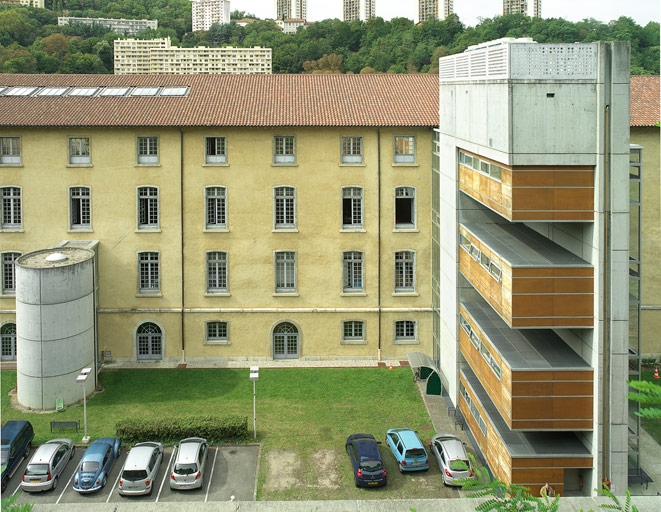

- Toutes les pierres marquées sont de provenance identique : tous les éléments taillés dans le calcaire à gryphae, et seulement eux, quelle que soit leur couleur et leur banc, sont marqués. Les Villebois, à une exception près (cas de marques d´assemblages), ne portent aucune marque. La présence ou l´absence de ces dernières auraient donc un lien avec les carrières d´origine puisque l´on est sur un même chantier où seuls les lieux d´approvisionnement diffèrent. Les tailleurs de pierre seraient donc plutôt rattachés à l´exploitation d´une carrière qu´affectés à un chantier précis. Notons que les mêmes marques se retrouvent sur des matériaux identiques, à la même époque dans d´autres bâtiments des quais de Saône comme par exemple dans le cloître de l´actuel Conservatoire Supérieur de Musique (ancien couvent de l´Observance) ou celui des Subsistances (ancien couvent Sainte-Marie des Chaînes).

Les éléments plus travaillés comme les bases et les chapiteaux taillés dans du calcaire de Morestel ne portent pas de marques.

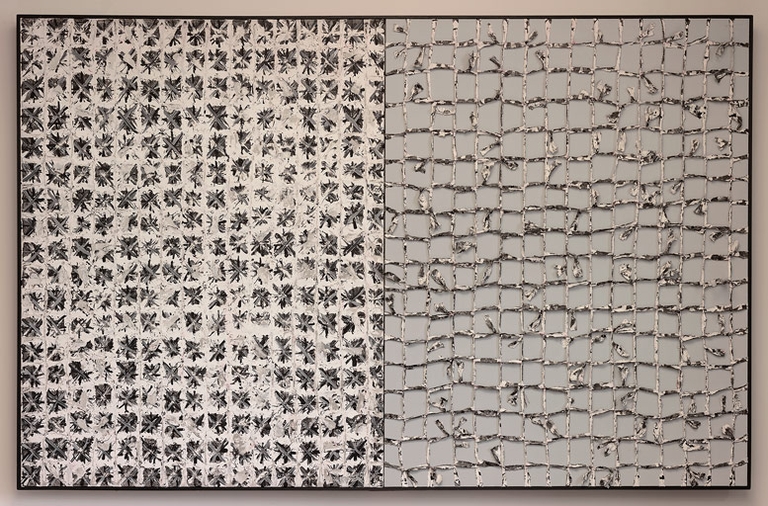

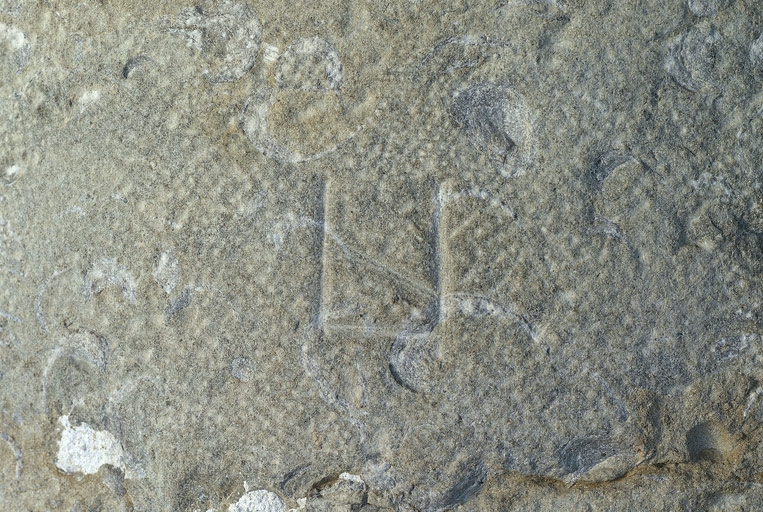

Le recensement a livré plusieurs types de marques, dont deux prédominent par leur très grand nombre : il s´agit d´une part d´un signe proche de la lettre A qui pourraient être un signe de comptabilité et d´autre part d´une patte d´oie. Le premier, la lettre A, est formé d´un rectangle (6 sur 3 cm) sans le quatrième côté, recoupé en son milieu par une barre transversale (3cm) disposée en biais. Les dimensions de chaque barre incisées sont celles de la largeur du ciseau : la longueur de la lettre fait le double de sa largeur, soit deux coups de ciseau. Le second, est un signe arbalétiforme dont le tracé est réalisé à partir du recoupement de grilles géométriques et il pourrait être un signe de compagnonnage.

L´emploi des lettres (essentiellement des R) est réservé aux parties plus travaillées comme les claveaux des arcs de soutien des paliers de l'escalier. Leur répartition n´est pas régulière et quelques boutisses de la cage d'escalier en portent. Il faut noter que les parties traitées en délit (ou placage) n´en portent pas, ce qui renforce l´hypothèse de l´association des marques aux carrières. Pour Marcel Geay, ces lettres initiales seraient des éléments comptables (marques de tâcheronnage) et seraient à différencier des marques de compagnonnage comme la patte d´oie.

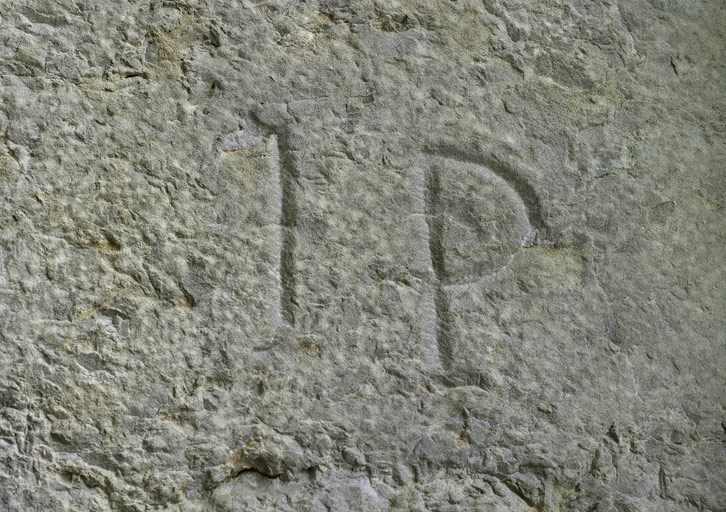

Dans l´escalier quelques rares marques de parement (+) indiquent la bonne face, mais il n´y a par contre aucun chiffre pour donner l´ordre d´assemblage. Il reste également dans l´embrasure de la fenêtre centrale du palier du second étage des marques d´assemblages qui se présentent sous la forme de « marques » ou franc IP ou PI dans l'embrasure sud et « contre-marques » (embrasure nord) qui rappelle de manière simplifiée l´abécédaire des charpentiers et leurs tables de marques (cf Delataille, pl. 1).

Le choix des matériaux, les techniques de taille et de mise en oeuvre utilisés lors de la construction du Grenier d'Abondance font preuve d'une recherche d'efficacité et d'économie, gestion du chantier qui bien sûr n'est pas nouvelle. Les matériaux sont tout d'abord retenus en fonction de leur utilisation et de leur emplacement : les plus durs, denses et non gélifs sont réservés aux extérieurs exposés aux intempéries, débordements de la Saône... ; mais à l'intérieur, même si le matériau retenu est moins résistant, on retrouve cette même hiérarchie entre les faciès : ainsi parmi les calcaires à gryphae, les bleus, qui sont les plus recherchés car plus résistant au gel, ont été réservés aux parties basses de l´escalier.

La mise en oeuvre sous forme de parpaings garantie rapidité et économie, mais une observation attentive montre une utilisation intelligente des qualités (ou du manque de qualité) de chaque matériaux : pour les extérieurs, c'est de la belle pierre qui a été choisie ; par contre, à l'intérieur, un savoir-faire ancestral a rendu possible l´utilisation de bancs médiocres de calcaire à gryphae. Ce choix technique se double de celui plus esthétique qui associe leur localisation et leur faculté à être vus : si la pierre de belle qualité est montrée pour les extérieurs, ils n'ont pas hésité devant l'acquisition d´un lot de pierre poilée pour l´intérieur qui n´est pas visible.

Enfin, se pose la question de l'emplacement de la loge des tailleurs de pierre et donc de l'organisation du chantier : les parements du moyen appareil sont-ils dressés au XVIIIe siècle sur le carreau de la carrière ou sur le chantier ? Une recherche approfondie dans les dépôts d'archives pourrait peut-être renseigner ce point.

Le lien entre un savoir-faire et un bassin carrier, phénomène remarquablement étudié dans d´autres régions, pourrait s'illustrer ici puisque les tailleurs dans le calcaire à gryphae ne semblent pas les mêmes que ceux qui oeuvrent dans du Villebois. Et au regard de cette rapide étude des marques lapidaires modernes du Grenier d'abondance de Lyon, il serait peut-être judicieux de reprendre l´étude des marques lapidaires médiévales en associant matériaux et lieux d´extraction.

Joëlle Tardieu (Service Régional de l´archéologie - DRAC Rhône-Alpes et UMR 5138)

avec la participation de Marcel Geay (compagnon).

BIBLIOGRAPHIE :

BACHMAN (Bd). - « Le bassin carrier de Montalieu. Une aventure technique et humaine », Lithiques, du minéral au mental, n° 2, Pierres extraites, Créaphis, Paris, 1985 , pp. 25-32.

BOUVET (J.-Fr.), PHILIPPE (M.). Lyon, cité carrefour, mosaïque de pierres, Lyon, C.N.D.P., 1988.

DELATAILLE (E.) entrepreneur de charpentes. - Art du trait de charpenterie, Première partie : du bois droit traité au niveau de devers et aux sauterelles attribuées aux coupes des épannons, Gibert-Clarey, Imprimeurs-éditeurs, Tours, (1848) réédit. 1979.

ESQUIEU (Y), HARTMANN-VIRNICH (A.) ss. la dir.. - « Les signes lapidaires dans la construction médiévale : études de cas et problème de méthode », Bulletin Monumental, t-165-4, 2007, Société française d´archéologie, pp. 331-358.

Essai de nomenclature des carrières françaises de roches de construction et de décoration, édit. LE MAUSOLEE, Givors, 1976.

SAVAY-GUERRAZ (H.). Recherches sur les matériaux de construction de Lyon et Vienne antiques, thèse de 3e Cycle, Université Lyon 2, 1985.

TARDIEU (J.). - «Lectures de pierre», in : PARRON-KONTIS (I.), REVEYRON (N.) textes réunis par. - Archéologie du bâti, Table ronde 2001, Saint-Romain-en-Gal, Errance, Paris, 2006, p. 76-79.

TARDIEU (J.). - «Choix d´un matériaux exploitable : approche éthno-archéologique », in : BURGARD (C.), CLAPPIER (A.-M.) dir.. - Pierres dans la Drôme. De la géologie à l´architecture [Histoires de Patrimoines], Le Département de la Drôme/Conservation du Patrimoine, La Mirandole, Pont-Saint-Esprit, 2007, pp. 36-38.

Note : Ce travail a été réalisé en préparation des Journées du Patrimoine du 19 et 20 septembre 1998 dont le thème était « Construire en pierre. Patrimoine d'un savoir-faire » et du mois de la pierre (novembre 1998), action nationale pour promouvoir la Pierre et ses Métiers. Il a été présenté lors du XIIe Colloque International de Glyptographie qui s'est tenu à Saint-Christophe en Brionnais en février 2000.