Chapelle de la Sauvegarde

Historique

Le projet de la construction d´un lieu de culte à la Sauvegarde remonte aux origines du quartier de la Duchère. Dès 1958, le Diocèse de Lyon réserve quatre terrains en fonction du futur plan d´aménagement. En 1959, alors que le plateau est encore vide de toute construction, le cardinal Gerlier envoie le chanoine Louis de Galard (1906-2007), alors en charge de la paroisse de Saint Pothin (6e arr.), pour mettre au point un projet d´équipement religieux pour ce nouvel espace.

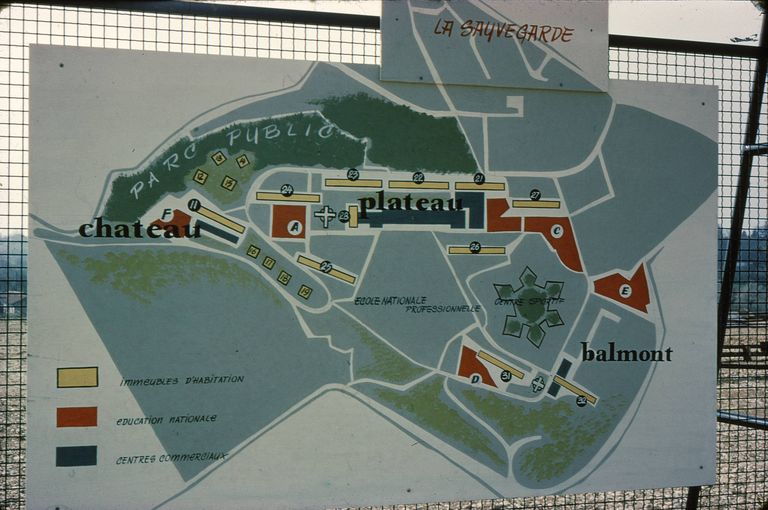

Rapidement, on s´oriente vers la construction de 4 lieux de culte, en se calquant sur le projet des architectes François-Régis Cottin et Franck Grimal dont les plans sectionnaient l´espace en 4 sous-quartiers ; le Château, Balmont, le Plateau et la Sauvegarde, délimités par la morphologie du terrain.

En outre, cette organisation s´inscrit dans la politique du ratio paroissial, mise au point par les chantiers du cardinal Verdier à Paris, au début des années 1930, qui prévoyait un lieu de culte pour 10 000 habitants. Après 1945, ce chiffre ne paraît plus d´actualité et on tend plus à s´orienter vers le modèle américain des « neighbourhoods units », petites villes de 5000 habitants regroupées des bâtiments nécessaires à la vie en communauté (temple, école, centre commercial, etc.).

De plus, après les nombreuses études menées depuis les années 1930, on avait fixé à 600/700 m la distance à partir de laquelle l´influence du bâtiment église ne se faisait plus sentir. La grande paroisse était ainsi considérée comme un facteur majeur de déchristianisation, raison pour laquelle on préfère, à partir des années 1960, la construction d´un bâtiment pour un quartier restreint.

Le chanoine de Galard a tenu compte de ces différents éléments pour établir un programme comprenant la construction de trois annexes paroissiales du Château, de Balmont et de la Sauvegarde, dévolues au culte et à la catéchèse, et d´un centre paroissial, servant à la fois pour le culte au Plateau, et pour les grands rassemblements et évènements religieux à la Duchère.

Dans la région lyonnaise, la construction d´équipements religieux est assumée par l´Oeuvre du Christ dans la Banlieue, créée en 1928 et responsable de la construction d´une vingtaine de paroisses nouvelles (essentiellement situées dans l´est lyonnais).

Face à l´ampleur de l´extension des banlieues à l´aube des années 1960, le diocèse créé l´Office Diocésain des Paroisses Nouvelles (O.D.P.N.) en octobre 1957, pour assumer la charge de l´équipement religieux des nouvelles aires urbaines.

Pour la Duchère, une nouvelle paroisse est créée en 1959 sous le vocable de Notre-Dame du Monde Entier.

C´est dans ce cadre qu´à la fin de l´année 1960, le père de Galard réalise l´enquête préalable à l´installation du lieu de culte de la Sauvegarde (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, enquête préalable pour la Sauvegarde du 12 décembre1961).

Elle prévoit l´achat d´un terrain de 3000 m², se trouvant à l´intersection de l´avenue de la Sauvegarde et du chemin des Cerisiers, à l´emplacement de l´ancienne ferme de la Sauvegarde, pour la construction d´une église de 600 places. Cette dernière doit être accompagnée de « 5 ou 6 » salles de catéchisme, de 30 à 40 places chacune, d´une salle de réunion pour 100 personnes ainsi que deux bureaux de réception et des logements pour 2 prêtres et 1 auxiliaire.

Au cours de l´année 1961, les prévisions sont revues à la baisse par le directeur de l´O.D.P.N., Mgr Joannès Mazioux, qui ramène la capacité de la nef à 500 places (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, réunion du 30 mai 1961).

Le projet mis au point lors de la réunion de la commission des programmes prévoit une église de « 400 place maximum, avec baptistère et chapelle d´hiver ». Il impose également 6 salles de catéchisme de 30 places « pouvant se jumeler pour former une grande salle de réunion », ainsi que 2 bureaux et 2 petites chambres pour loger les prêtres (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, compte-rendu de la réunion de la commission des programmes du 19 octobre 1961).

De Galard propose l´architecte Charles Tolot, qui réalise un avant-projet en janvier 1962.

Celui-ci conçoit un édifice sur deux niveaux, dans « un vallon rempli d´arbres, et en contrebas par rapport aux immeubles qui l´entourent » (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, avant-projet, note explicative du 13 décembre 1961, et citations suivantes). Cet emplacement particulier est à la base du plan imaginé, prévoyant une « nef [...] surélevée par rapport au terrain, de manière que celle-ci ne paraisse pas écrasée » (ibid.).

Il envisage « une ossature en béton armé avec remplissage en moellons et panneaux préfabriqués » (ibid.), surmontée d´une toiture terrasse.

Le premier niveau est organisé autour d´une grande salle de réunion (scouts, guides), à partir de laquelle sont disposées de plus petites pièces destinées au catéchisme et autres activités de la vie paroissiale.

Le deuxième niveau est plus particulièrement destiné au culte. On y accède par « un escalier qui passe sous un portique d´entrée où seront suspendues les cloches et qui sera surmonté de la croix » (ibid.). On traverse ensuite le narthex, qui s´ouvre sur la nef, éclairée par des ouvertures sur deux niveaux, au sol incliné vers l´autel en surélévation. A la gauche de l´entrée se trouve le baptistère, tandis qu´à droite sont disposés la sacristie, la chapelle d´hiver (ou chapelle de semaine) et les bureaux des prêtres.

Cet avant-projet, non conforme au programme imposé à l´architecte (ce document n´est malheureusement pas conservé dans le fonds de l´O.D.P.N.), est présenté à la commission des programmes, entre autres, à messieurs Bacconnier, Bissuel et Cottin (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, compte-rendu de la réunion de la commission des programme du 22 février 1962, et citation suivante).

Ces derniers réduisent l´espace de la nef de 700 à 500 m² (« 25 m de diamètre maximum », ibid.), proposent la suppression de la grande salle de réunion située sous l´église pour y mettre les salles de catéchisme, et la réduction de l´espace bâti aux environ de 1000 m² (contre 1600 m² dans l´avant-projet de Tolot).

Il est de nouveau rabaissé à 800 m² dans une lettre de la commission des programmes à Tolot, en date du 28 février 1962 (ibid.).

L´extension du programme de logement vers le Pérollier courant mars, sur la commune d´Ecully, au nord de la Duchère, amène l´O.D.P.N. à modifier ses plans. Dans une lettre du 22 mars 1962 (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, dossier sur la Sauvegarde), Mgr Mazioux propose au chanoine de Galard de regrouper les deux annexes initialement prévues à la Sauvegarde et au Pérollier pour créer un unique centre paroissial. En attendant que les choses se précisent, il suggère de suspendre le projet.

Cependant, aux vues de l´importance de l´augmentation des construction (+ 1000 appartements), on en revient à l´idée première de deux annexes séparées.

La construction de l´annexe de la Sauvegarde est néanmoins suspendue par Mgr Mazioux, estimant que «sans être écarté en principe, sa nécessité ne paraît pas évidente, au moins pour le moment » (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, extrait du compte rendu de la réunion du 3 mai à l´archevêché entre le cardinal Gerlier, Mgr Villot, le chanoine Bonjean, le chanoine de Galard, l´abbé Julien de Pomerol, archiprêtre d´Ecully, son vicaire l´abbé Richard, ainsi que Mgr Mazioux, et citations suivantes). « « Il est donc demandé à Mr le chanoine de Galard de différer tout au moins la construction de la chapelle de la Sauvegarde de la Duchère, non seulement pour des raisons d´ordre financier, mais aussi parce qu´il paraît plus sage de laisser s´affirmer les résultats de l´expérience assez récente d´une structure religieuse encore à sa période de recherche ».

Le directeur de l´O.D.P.N. développe cette idée plus loin, sous la forme interrogative : « Indépendamment du problème financier et de celui de l´équipement sacerdotal d´annexes qui vont en se multipliant, est-il certain que, sur le plan pastoral, le principe d´un lieu de culte par quartier de 5000 habitants (contexte urbain) soit à retenir comme un idéal de structure religieuse ? ». Le directeur de l´O.D.P.N. précise dans les lignes suivantes que « cette solution présente, certes, des avantages, surtout pour faciliter la pratique religieuse ; mais n´expose-t-elle pas à des risques qui, à la longue, pourraient gêner l´évangélisation d´un ensemble, par exemple le risque d´une coupure de plus en plus accentuée avec la communauté paroissiale et ses structures pastorales, le risque d´une certaine dispersion des forces et des moyens ? ».

On peut voir percer à travers ces propos l´opposition de Mazioux à la construction de l´église de la Sauvegarde, opposition qui perdurera tout au long des années 1960, voire même lors de la réactivation du projet en 1970-1971.

Toutefois, les pourparlers concernant l´achat d´un terrain ne sont pas clos pour autant, mais celui-ci ne peut être acquis pour l´instant, la Société d´Equipement de la Région Lyonnaise (S.E.R.L.) n´ayant pas encore établi le plan de masse complet pour le quartier.

Cette dernière, créée par décret le 31 décembre 1958, est chargée de la division et de la cession des terrains pour la création de zones d´habitation, suivant le plan d´aménagement du quartier approuvé par le préfet du Rhône par arrêté du 20 novembre 1959.

La parcelle doit servir à l'édification de salles pour assurer le catéchisme dans le quartier, « pouvant éventuellement servir de chapelle provisoire ». « Lorsque sera réalisée l´acquisition de ce terrain Mr le chanoine de Galard pourra, s´il le juge nécessaire, y édifier des salles de catéchisme (pouvant éventuellement servir de chapelle provisoire, s´il le juge à propos) » (ibid.).

L´acquisition n´est toujours pas réalisée en 1963 puisque l´Office Diocésain réitère sa volonté d´acheter une surface de 1000 m² (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre du 9 octobre 1963).

Le projet de la Sauvegarde connaît ensuite un long temps d´arrêt, jusqu´au début de l´année 1967. Dans le contexte de remise en question de l´implantation telle qu´elle avait été pensée en 1960, Mgr Mazioux convient tout de même de la nécessité d´élever une annexe à la Sauvegarde, seul quartier qui n´en a pas alors qu´il regroupe la population la plus démunie (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre du 18 janvier à P. Winckell, président de l´Association paroissiale, et citations suivantes). « L´établissement d´un lieu de culte annexe avec salles de catéchisme est donc décidé, en principe, pour desservir la Sauvegarde ». Toutefois cette construction sera faite « à l´économie », conforme « aux besoins du quartier » et surtout, lorsque les finances de la Duchère seront assainies.

La décision est prise d´acquérir le terrain où se trouve la chapelle provisoire (600 m²), édifiée en préfabriqués en 1964, pour pouvoir y construire, dans les années à venir, la future chapelle (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre de l´Association paroissiale au président de la S.E.R.L.). Après bien des tergiversations, on choisira finalement une surface de 900 m², qui correspond au terrain actuel de l´église (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre du 13 mars 1967 à Me Permezel, notaire de l´Association diocésaine).

Au cours de l´année 1968, Mgr Mazioux laisse entendre que l´édifice pourrait être réalisé dans les 24 mois, ce qui ne sera finalement pas le cas.

La même année, la construction de l´édifice, dans le principe, est confirmée. Toutefois, les questions posées autour de l´utilité d´un quatrième lieu de culte à la Duchère ne cessent pas pour autant.

La condition sine qua non reste l´assainissement des finances de l´Association paroissiale, déjà lourdement endettée pour les constructions des trois premières églises, en particulier celle du Plateau.

Enfin, le chanoine Bonjean, dans sa lettre adressée au président de l´Association paroissiale, souligne ce qui deviendra le mot d´ordre du chantier : « une église pauvre et servante ; cela créé des exigences. Nous souhaitons que le projet, dans la mesure où il se réalise, soit modeste » (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre 4 décembre 1968).

Le 5 novembre 1969, dans une lettre qu´il fait parvenir au directeur de l´O.D.P.N., Mr Joly (membre de l´Association paroissiale) démissionne, n´arrivant pas à obtenir la construction de la chapelle qu´il souhaite si ardemment pour son quartier. Les tensions sont vives autour de la construction de l´annexe de la Sauvegarde, et les choix faits précédemment pour l´aménagement religieux du quartier pèsent lourdement sur sa réalisation.

Le 9 mai 1970, le père de Galard réalise la deuxième enquête préalable pour la construction du nouveau lieu de culte, 10 ans après la première (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, enquête préalable à la construction d´un lieu de culte pour la Sauvegarde, 9 mai 1970).

Il y précise que la quartier dispose actuellement d´une « baraque de 300 places, en fonctionnement depuis 1964 », sur un terrain de 960 m². Il propose la construction d´une chapelle de 300 places, de 4 salles de catéchisme (une de 50 places, deux de 40 places, et une de 30 places), ainsi que d´une sacristie. Charles Tolot, qui avait mené les premières études dès 1961, est reconduit pour ce second projet.

Un programme est mis au point, au cours du mois de juillet, et modifié par la commission des programmes le 11 septembre 1970. Il découle directement de l´enquête du père de Galard, et propose seulement la modification de la capacité de la chapelle, la ramenant à 250 places. La superficie prévue pour l´ensemble du bâtiment est de 400 m², tandis que le plafond de dépense est fixé à 700 Fr. le m², soit un total de 280 000 Fr.

Bien que le nouveau projet soit fixé, l´O.D.P.N. insiste pour qu´il ne soit pas lancé avant un examen approfondi des finances de l´Association paroissiale de la Duchère. De même, bien que le programme ait été élaboré, axé sur l´économie, l´existence de la chapelle ne paraît toujours pas acquise. Une note de Mgr Mazioux au cardinal Renard le confirme : « ma première conclusion est que le principe même du quatrième lieu de culte envisagé pour la Sauvegarde soit remis en question et que le problème soit étudié, là comme ailleurs, par l´ensemble des prêtres de l´unité pastorale » (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, 15 décembre 1970). Néanmoins, il souligne également que si la décision de la construction est confirmée, il assure le total soutien de l´O.D.P.N. dans la mesure où la dépense est soigneusement étudiée.

La question du parrainage se pose, et l´on envisage de confier la Sauvegarde à la paroisse du Saint-Nom-de-Jésus (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre de Mgr Mazioux au père Delorme, 24 décembre 1970), les deux autres marraines de la Duchère (Saint-Pothin et La Rédemption) étant déjà bien occupées avec le reste des églises du quartier. Finalement, ce sera la paroisse de la Demi-Lune qui participera financièrement à la construction de la nouvelle chapelle.

Entre fin 1970 et début 1971, on s´active à revoir les derniers détails concernant les plans du futur bâtiment, pour faire baisser le coût au maximum. Le narthex est supprimé, de même que le couvrement béton et les piliers qui le soutenait sont abandonnés pour une charpente en lamellé-collé.

Tout semble aller pour le mieux lorsque courant mars, « le point capital, autant pour des raisons pastorales que financières, d´une chapelle servant pour une partie de salle de catéchisme » est remis en question (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre du 16 mars 1971 de Mgr Mazioux au président de l´Association paroissiale, Mr Joly). En conséquence, « tout est stoppé » (ibid.).

Les deux protagonistes, l´O.D.P.N. d´un côté et l´Association paroissiale de l´autre, restent fermement sur leurs décisions. Mgr Mazioux et Mr Joly essayent pourtant de se mettre d´accord, mais n´arrivant à rien, le comité pour la construction de l´église de la Sauvegarde fait savoir qu´il rejette le programme du 11 septembre 1970.

Il faut attendre le mois de novembre 1971 pour que la réflexion soit relancée. Elle mènera à l´établissement de nouvelles exigences. Les salles de catéchismes sont réduites au nombre de deux, tandis que la surface dédiée au culte est rabaissée à 200 m², « traitée ni en église ni même en chapelle, mais en salle servant de lieu de lieu de culte pour le dimanche » (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, réunion du 13 novembre 1971, en présence de Mgr Boffet, Mgr Mazioux et du père Delorme).

Cette réunion mène à un projet d´accord pour la construction de l´annexe de la Sauvegarde, élaboré par Mgr Boffet et daté du 2 décembre 1971, qui insiste une nouvelle fois sur la réduction de la surface utile, l´économie de moyens et la nécessité d´élaborer un bâtiment reconvertible.

Le 26 janvier 1972, l´O.D.P.N. achète enfin le terrain pour la construction, d´une surface de 907 m².

A partir de cette date, seules quelques modifications sont apportées aux plans. Tous les acteurs se réunissent autour du projet ; Paul Curtelin, consulté en tant qu´expert, dit qu´il est « tout à fait valable au point de vue de l´architecture, compte tenu des mesures draconiennes que vous avez imposé à mon confrère Tolot. Je pense que des modifications de détail ne porteraient aucune amélioration à cet ensemble qui est très cohérent et doit répondre parfaitement aux besoins exprimés » (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre de Paul Curtelin à Mgr Mazioux, 28 avril 1972).

L´adhésion tant recherchée est enfin trouvée, illustrée par la phrase de Mgr Mazioux, « en avant la musique » (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, réunion du 1er mars 1972).

Ce dernier précise à l´architecte l´esprit dans lequel il doit réaliser la chapelle : « Il ne s´agit pas de faire une église-monument, ni même une église tout court, mais une salle pouvant servir au culte dominical et facilement convertible en salle de réunion, de catéchisme, etc... si un jour le culte devait se célébrer ailleurs pour les chrétiens de la Sauvegarde ». « Il ne s´agit donc pas de nef, comme le mentionne votre devis », mais une « grande salle » (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre de Mgr Mazioux à Charles Tolot, 28 janvier 1972). Les deux partis acceptent l´un et l´autre de faire des concessions, afin d´avancer plus rapidement pour que le projet, qui traîne depuis 1960, puisse enfin devenir une réalité (comme par exemple l´acceptation des pans coupés de la façade, du côté du choeur).

Le permis de construire (n° 100/72) est déposé le 16 mars 1972 par l´architecte, et le 21 avril, les trois exemplaires sont envoyés au ministère de l´équipement.

Le plafond de 300 000 Fr. fixé en 1970 est revu à la hausse, du fait de l´augmentation générale des prix, et l´O.D.P.N. s´engage à payer le supplément. Ce plafond ne comprend que la construction, aussi faut-il y ajouter tout ce qui concerne l´aménagement intérieur, l´ameublement. Tolot choisit d´installer un système de chauffage indépendant de celui de la Duchère, car le coût, moins élevé au départ, se révèlerait bien supérieur à l´utilisation (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre de Charles Tolot à Mgr Mazioux, 26 avril 1972).

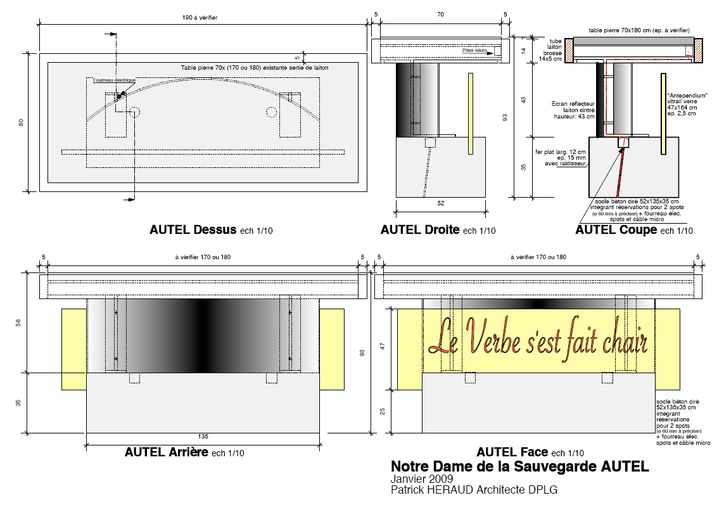

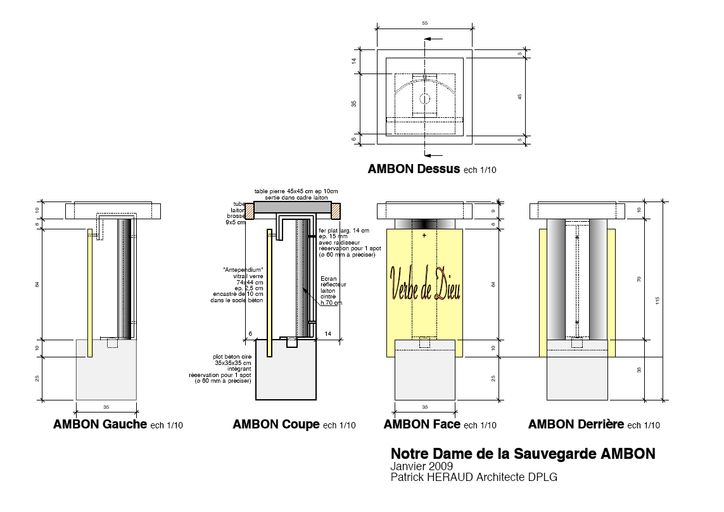

La commission d´art sacré est consultée sur les plans ainsi que sur le programme et donne son accord, estimant « heureuse la disposition d´ensemble imaginée par l´architecte, Mr Tolot », et proposant, « dans l´hypothèse d´une « conversion » ultérieure, [...] que l´aménagement liturgique ne soit pas constitué d´éléments maçonnés, mais plus légers (bois, métal...) et amovibles » (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, réponse de la Commission Diocésaine d´Art Sacré (C.D.A.S.) au C.D.E.R.I.E.R, ex O.D.P.N., 4 mai 1972).

La commission émet toutefois une restriction quant à la conception de l´édifice, expliquant qu´ « il est paradoxal de concevoir un édifice cultuel où les murs et les sièges sont dessinés sans que le lieu de la Parole et du Sacrifice soit définis autrement que par un tracé enveloppant, alors qu´à certains égards son étude précise est une donnée première de l´édifice. Il ne saurait y avoir là une simple question d´ameublement ultérieur. Nous croyons sincèrement qu´il faut demander dès le début aux architectes une esquisse assez précise de leurs projets ».

Les travaux commencent au cours du mois de septembre. Les ouvriers commencent par détruire la baraque qui servait de chapelle provisoire, celle-ci n´ayant pas trouvé preneur, avant de s´attaquer aux fondations, le 25 septembre.

Le 16 octobre 1972, une médaille de Fourvière est placée au droit du seuil de la chapelle, en présence du père de Galard et de Charles Tolot.

Pour ce qui est du financement des travaux, c´est l´O.D.P.N. qui avance l´argent à l´Association paroissiale, qui fait trois prêts de 100 000 Fr. (le dernier est de 120 00 Fr.) qu´elle remboursera avec les recettes de la paroisse.

Néanmoins, un dernier changement va modifier l´aspect de la construction. Le narthex, à l´origine non prévu, sera finalement construit pour relier les salles de catéchisme à la grande salle. Il est conçu en matériaux plus légers, traité à la manière d´un espace de transition entre les salles de catéchisme et la chapelle, ou entre l´extérieur et l´intérieur. Cela explique sa luminosité, qui provient à la fois des vastes espaces vitrées du côté du porche et du côté des immeubles, et à la fois des trois skydômes qui permettent une lumière sommitale abondante. On est baigné de lumière dès l´entrée dans l´église.

La somme totale des travaux est de 538 291.60 Fr. (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, mise au point provisoire de l´ensemble des prix et travaux, C. Tolot, 4 juin 1973). La barre des 300 000 Fr. n´a pas été dépassée pour la construction seule (297 000 Fr.), à laquelle s´ajoute les fondations spéciales (12 000 Fr.), les Voirie et Réseaux Divers (18 500 Fr.), l´aménagement des abords (36 700 Fr.), le mobilier (36 000 Fr.), le chauffage (47 500 Fr.), la lustrerie (12 000 Fr.) ainsi que le porche narthex en complément (78 000 Fr.), entièrement financé par le père de Galard (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre de Mr Joly à Mr Godinot, 1er juin 1973). De plus, il faut rajouter à ce montant les honoraires de l´architecte, qui s´élèvent à 26 500 Frs.

La chapelle est inaugurée le 12 juin 1972, par le père de Galard.

Au cours des mois d´octobre et de novembre 2006, à la suite de deux incendies criminels (dans la nuit du 27 au 28 octobre, puis à nouveau le 12 novembre au soir), l´église de la Sauvegarde est ravagée par les flammes.

Une fois les dégâts constatés par le cabinet Hoffner (par Mr Rémi Schoeler), la décision de rouvrir le lieu de culte s´impose naturellement pour les autorités ecclésiastiques, arguant qu´on ne peut pas céder à la pression exercée par la criminalité, et qu´une église incendiée doit impérativement être rouverte.

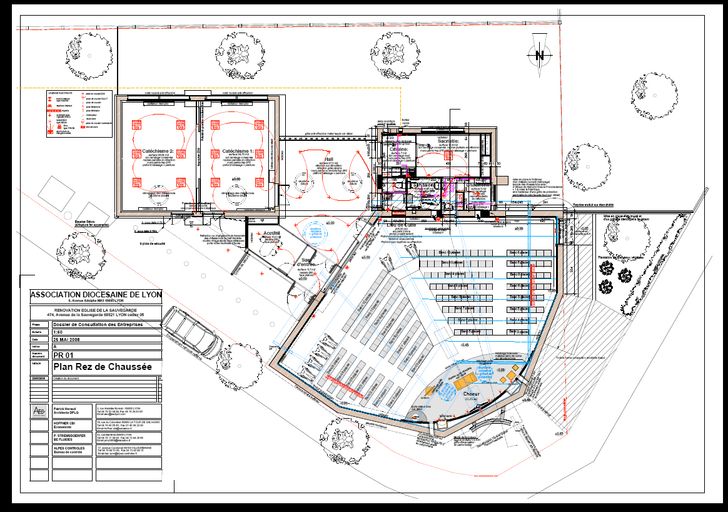

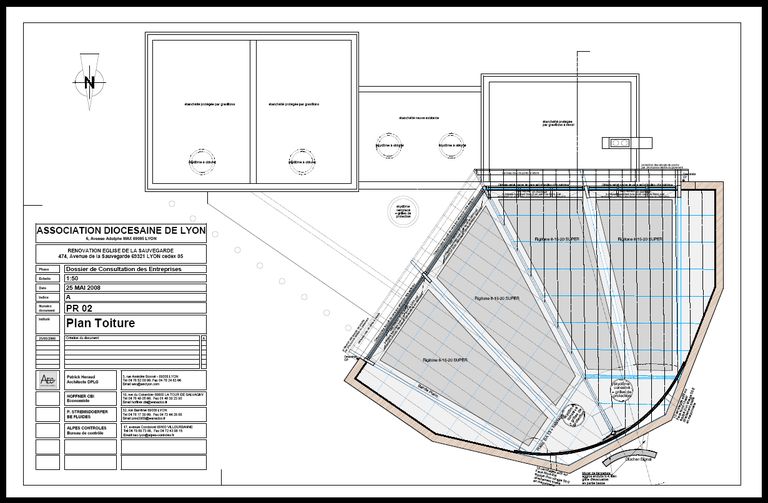

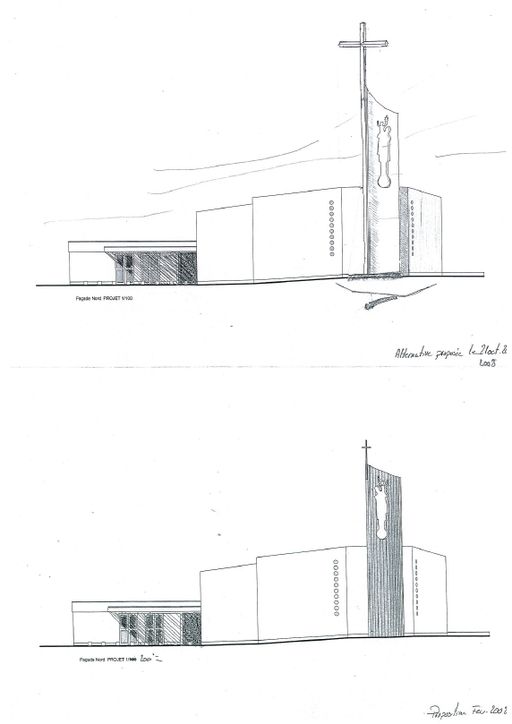

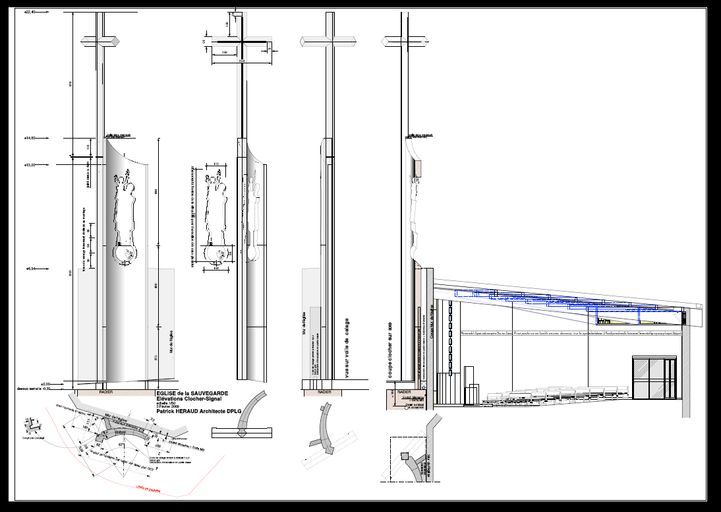

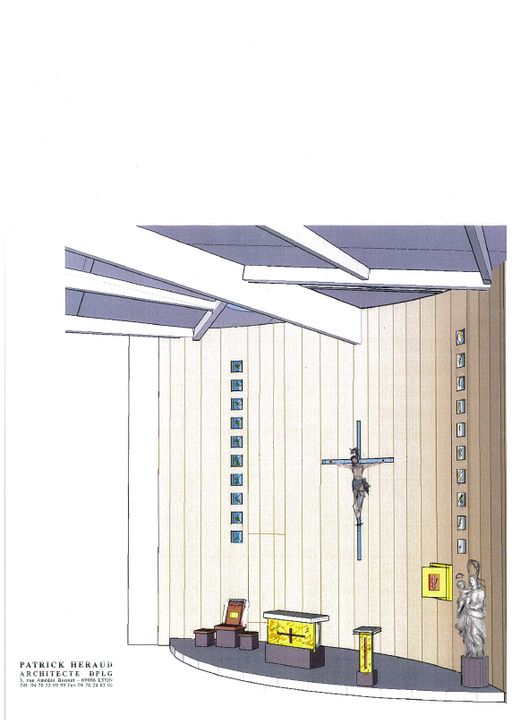

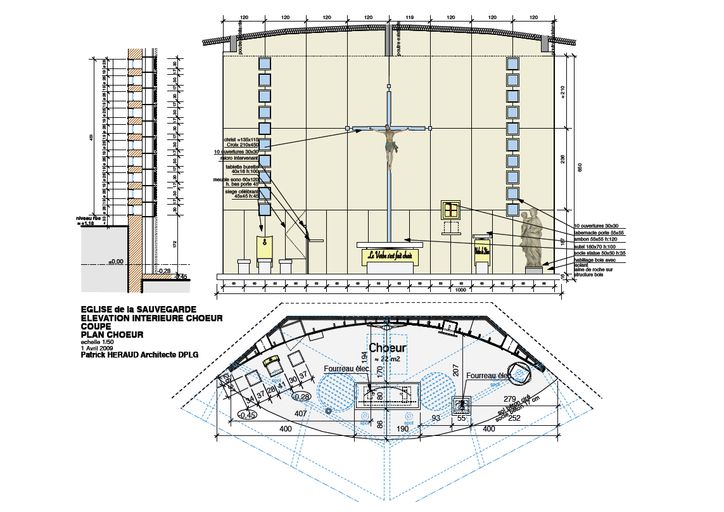

A partir de là, deux partis s´offraient au Diocèse de Lyon. D´une part, la restauration à l´identique, et d´autre part, le réaménagement d´une église, qui n´était plus adaptée à la pratique religieuse actuelle. Le chiffrage de la restauration à l´identique est rendu en février 2007 (environ 200 000 euros), et c´est la deuxième solution qui est privilégiée. L´architecte du patrimoine Patrick Héraud, de l´agence A.E.C., est choisi pour mener l´opération à bien.

Un programme est élaboré, en fonction des besoins des paroissiens à qui l´on donne la parole en priorité, du prêtre, et les exigences du Diocèse de Lyon (et de l´Eglise en général). Il est rendu en mars 2007, et c´est à partir de ce document que l´architecte commence à réfléchir à un projet cohérent, permettant la restauration du lieu de culte dégradé, son adaptation aux besoins du culte actuel sans dénaturer pour autant le bâtiment et son architecture.

Il prévoit de revoir totalement l´aménagement intérieur, et d´installer un signe dans le paysage urbain à l´extérieur du bâtiment, afin de lui rendre visibilité et lisibilité.

Le problème posé par les églises de la Duchère ayant disparu, puisque que celle du Château a été vendue à la ville de Lyon en 1981 tandis que celle de Balmont a été louée à la municipalité et sert actuellement de cinéma, le Diocèse a pu investir dans la réhabilitation et ne plus partir sur les mêmes bases que lors de la construction.

Les travaux, commencés en 2008, seront normalement terminés en septembre 2009.

Le clocher, découpé en 4 éléments, a été posé de fin mai à début juin 2009 (pose du dernier élément, le quatrième, le 8 juin 2009).

Description

Le bâtiment étant en cours de réhabilitation, nous avons choisi de décrire la chapelle telle qu´elle était avant son incendie. Ce choix est basé sur le fait que la restauration n´entraînera aucune modification dans la structure du bâtiment, puisque le gros oeuvre est conservé dans son ensemble.

Situation générale

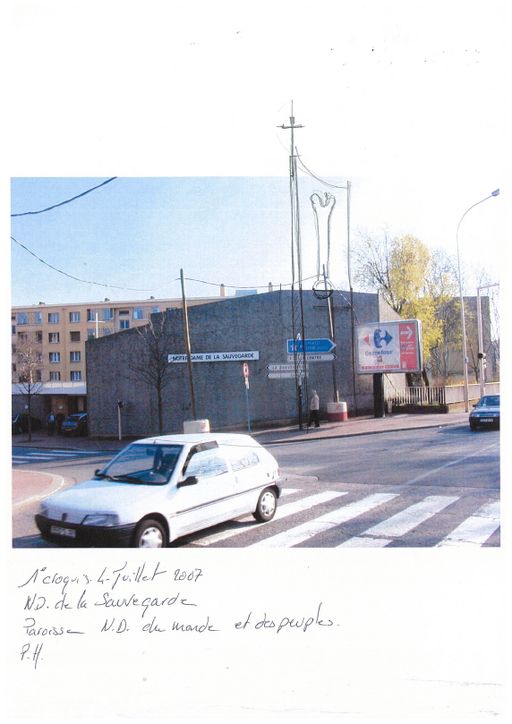

L´église de la Sauvegarde se situe à n° 474, avenue de la Sauvegarde dans le quartier de la Duchère, à l´angle de l´avenue de la Sauvegarde et de l´avenue Ben-Gourion. Elle se situe sur un terrain légèrement en pente vers le sud est. Elle est entourée, à l´est et au sud, par des immeubles, et par le stade de la Sauvegarde à l´ouest.

Composition d´ensemble

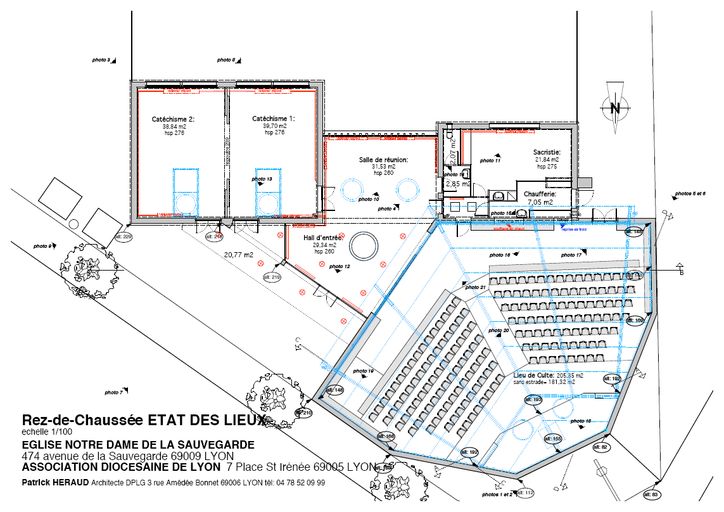

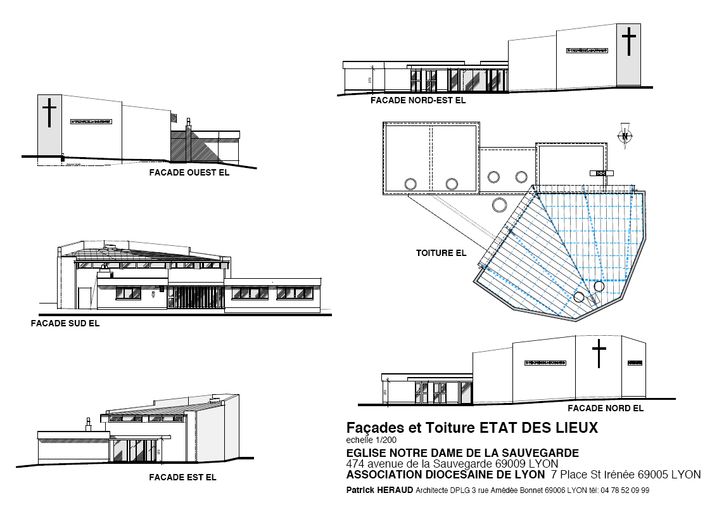

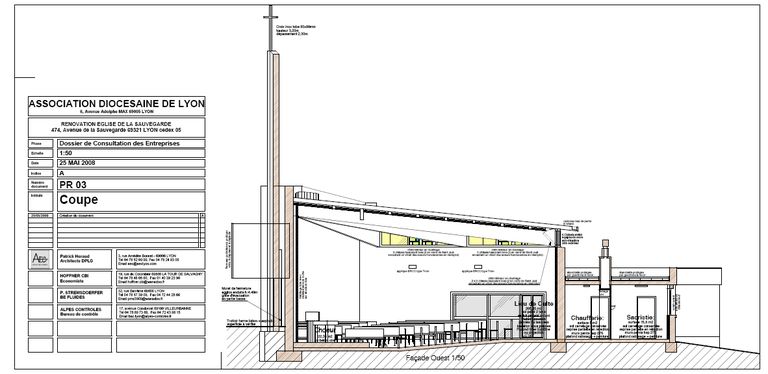

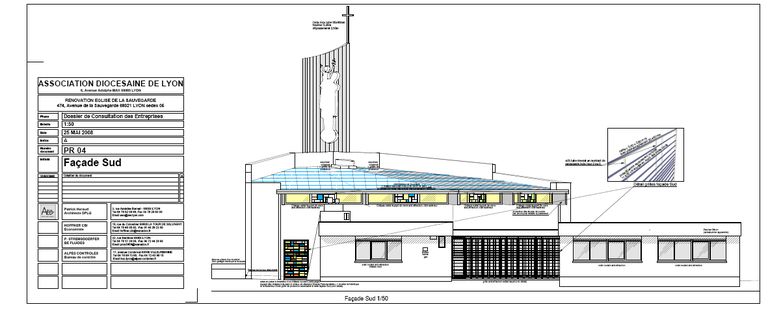

Le bâtiment peut se diviser en deux blocs, qui se distinguent par leurs élévations. D´un côté, la chapelle, plus haute que le reste des bâtiments, et de l´autre, la sacristie et les deux salles de catéchisme. Un grand narthex, au centre, permet la circulation entre les annexes et le lieu de culte.

Elévation

L´élévation du bâtiment est très simple. La chapelle ne présente aucune ouverture excepté sur les façades sud et sud-est, où une bande vitrée située entre le mur et le toit permet l´éclairage du lieu de culte. Sa hauteur marque la différence d´utilisation.

Les salles de catéchisme sont éclairées par des baies rectangulaires sur la façade sud, tandis que du côté nord, deux portes permettent d´y accéder.

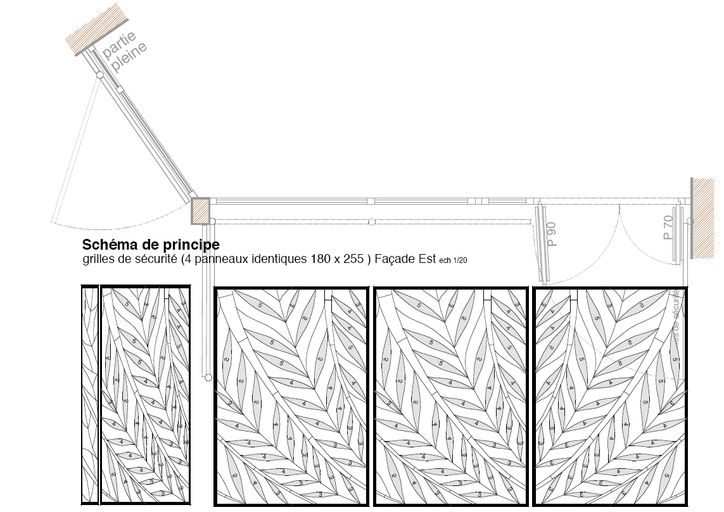

Le narthex est entièrement réalisé en verre. Du côté nord, des portes vitrées permettent l´accès tandis qu´il est fermé au sud par une grande baie vitrée protégée par des grilles.

Matériaux et couverture

L´édifice est construit sur une dalle de béton.

La chapelle est construite en béton armé de 40 cm d´épaisseur, recouvert d´un crépi appliqué au buis. Le toit, en pente ouest-est, reçoit une couverture en toile bitumée pour assurer l´étanchéité. Deux skydômes sont placés au dessus du choeur.

Les annexes (sacristie et salles de catéchisme) sont construite en moellons de briques enduit, et le couvrement prend la forme de toitures terrasse (toile bitumée avec gravier pour drainage des eaux de pluie).

Distribution intérieure

On accède au bâtiment par le narthex, qui dessert à gauche les deux salles de catéchisme (ou de réunion) et à droite, la chapelle.

Celle-ci est de petite capacité (250 places). Le choeur, à pans coupé, est éclairé par deux skydômes. La toiture est supportée par un système de poutres en lamellé-collé.

Synthèse

L´étude de l´église de la Sauvegarde des premiers projets en 1960-1961 jusqu´à sa réhabilitation en 2009, se révèle très intéressante, car elle permet de matérialiser l´évolution de la manière de construire une église, qui se révèle différente dans les années 1960, dans les années 1970 ou dans les années 2000.

I les années 1960

Les études sur la construction de l´église de la Sauvegarde remonte à la genèse du quartier, au début des années 1960. Il est important, pour le comprendre de la mettre en relation avec les trois autres églises de la Duchère, puisque le programme formait un tout.

En effet, le père de Galard, lorsqu´il est envoyé pour mettre en place les équipements religieux du futur quartier, choisi d´implanter un lieu de culte par sous quartier, soit quatre au total. Cette réflexion s´inscrit dans la logique de la politique du ratio paroissial mise en place durant les chantiers du cardinal Verdier à Paris dans les années 1930, et devenu le mode d´implantation de référence dans les nouveaux quartiers.

L´église, telle qu´on la voit à la Duchère, est caractéristique de la forme développée depuis les années 1950. En effet, à la suite de la querelle de l´art sacré en 1952, le père Couturier oriente la création vers l´architecture, en délaissant l´ornementation et la décoration intérieure. C´est ce que l´on retrouve dans le quartier, que ce soit pour les annexes du Château et de Balmont, ou pour le centre paroissial du Plateau. C´était vraisemblablement également le cas pour la Sauvegarde, cependant il ne nous ait pas parvenu assez d´informations pour l´affirmer avec certitude.

L´église doit être au centre de l´espace, reconnaissable au premier coup d´oeil. C´est ce que l´on retrouve pour l´avant-projet, puisque le terrain d´origine se situait à un carrefour ce qui lui donnait une grande visibilité et une importance accrue dans le paysage, à proximité immédiate du groupe scolaire (les géraniums) et du centre social de la Sauvegarde.

Charles Tolot prévoit une construction sur deux niveaux. Le premier est réservé aux activités paroissiales, telles que le catéchismes, ou les réunions. Il accueille ainsi de nombreuses salles de différentes superficies. Le deuxième niveau est, quant à lui, réservé au culte, avec la nef, la sacristie et le bureau des prêtres.

Le tout représente une surface de 1600 m², ce qui donne une idée de la taille du projet.

L´architecte imagine un parcours qui mène vers l´église, matérialisé par un escalier, qui passe sous un porche surmonté d´une croix et de cloches, avant d´arriver devant le narthex, afin de marquer la différence entre l´espace public et l´espace sacré, aussi bien au niveau visuel qu´au niveau sonore. En outre, ce chemin est également une sorte d´élévation, qui met l´individu en condition pour entrer dans le narthex puis dans la nef, c´est-à-dire vers Dieu.

Au niveau de l´aménagement intérieur, là encore l´église de la Sauvegarde se place dans la logique des années 1960. En effet, on trouve un espace réservé au baptistère, à droite de l´entrée, comme pour toutes les églises d´avant le Concile Vatican II (1962-1965). On peut également souligner que l´espace du choeur est soigneusement agencé, et on peut raisonnablement penser que c´est à l´architecte que serait revenue la tâche de la réalisation du mobilier puisqu´il présente tout avec une grande précision sur son plan. Y sont mentionnés l´autel (dont on peut voir qu´il permet la célébration de la messe dans les deux sens, avec un grand dégagement des deux côtés), les sièges du célébrant, un emplacement pour l´ambon, un autre pour le commentateur, une armoire sacrée, une table de communion ainsi que des confessionnaux.

Cet avant-projet s´insère donc bien dans la dynamique des années 1960, consistant à réaliser un bâtiment-signe, repère dans la ville (à la fois par sa taille et par son emplacement), avec une organisation intérieure soignée.

II Les années 1970

La situation va évoluer radicalement à partir de la fin des années 1960.

On peut trouver deux causes aux changements qui vont être effectués dans le programme de la Sauvegarde, l´évolution de la réflexion au niveau national et le poids de la situation locale.

Au niveau national, la fin des années 1960 voit la remise en cause profonde du ratio paroissial et de son efficacité. Incapable de tenir ses objectifs en matière de proximité et de rationalité, trop coûteux, il est définitivement désavoué dans le rapport Capellades (« Faut-il encore construire des églises ? »), en 1970. On met en place un nouveau mode d´implantation, centré autour d´églises-relais pour la célébration du culte, et de grands centres pour les grands évènements. Cette politique a l´avantage de coûter moins cher, et d´être plus efficace aux yeux du comité national pour la construction des églises nouvelles.

On décide d´aller à contre-courant des décennies antérieures, l´église devant être non pas un monument mais une communauté d´hommes qui vivent la parole de Dieu.

Au niveau local, on peut distinguer deux causes, intimement liées, qui vont mener à la construction de la chapelle de la Sauvegarde.

En premier lieu, l´office diocésain des paroisses nouvelles doit faire face à la « grogne » du diocèse, des prêtres comme des fidèles, face au gaspillage des moyens qui a eu lieu à la Duchère. Les prêtres se plaignent de ne pas pouvoir disposer des mêmes moyens tandis que les fidèles donnent moins, voyant que l´argent qu´ils confient à l´ODPN est mal utilisé. Ce dernier est donc décidé à montrer que cette période est terminée, et qu´il ne dépensera pas d´argent inutilement pour la chapelle.

De même, le poids du financement des trois premières églises du quartier est tel qu´il ne peut envisager une dépense importante.

En second lieu, l´abandon de la politique du ratio paroissial va mener l´ODPN à construire un lieu de culte selon un mode d´implantation dépassé. Le choix est donc fait de construire à l´économie pour éviter de se trouver dans la même situation qu´au Château, où l´église est très largement sous-utilisée.

Cependant, trois des quatre quartiers étant déjà équipés l´ODPN ne peut revenir en arrière. Aussi, en 1970, la décision est prise de construire une chapelle, toutefois à une échelle beaucoup plus modeste que ce qui avait été prévu au début des années 1960. Mgr Mazioux fixe à 300 000fr. le plafond de dépense à ne pas dépasser.

La construction est typique des années 1970, puisqu´elle présente toutes les caractéristiques de cette époque. Convertibilité des espaces, désacralisation du bâtiment, pauvreté de l´aménagement intérieur en sont les principales formes.

Tout cela est bien résumé par Mgr Mazioux dans une lettre adressée à Charles, où il n´est pas question de construire une église mais un bâtiment utilisable pour le culte tout en étant reconvertible si la pratique religieuse du quartier venait à changer Tolot (A Evêché Lyon, fonds de l´O.D.P.N., non classé, lettre de Mgr Mazioux à Charles Tolot, 28 janvier 1972).

III La réhabilitation

Victime de deux incendies criminels successifs, fin octobre-début novembre 2006, la chapelle de la Sauvegarde est aujourd´hui en cours de réhabilitation.

C´est l´occasion de voir quelles sont les exigences actuelles dans l´aménagement d´un lieu de culte.

Un programme a donc été mis au point par le prêtre et les paroissiens, afin qu´ils puissent définir leurs attentes et leurs besoins. Il en ressort deux points principaux.

Tout d´abord, le besoin de marquer l´église, de la rendre visible, identifiable. C´est déjà cette volonté qui avait mené à l´installation d´une petite croix sur le parvis dans les années 1980, ainsi que la pose de panneaux « Notre-Dame de la Sauvegarde » sur les murs de l´église.

La logique des années 1970, celle de fondre l´église dans la ville, de refuser toute monumentalité est révolue. Ainsi, l´architecte a choisi d´édifier un campanile, au chevet de l´église, afin de l´affirmer dans l´environnement urbain.

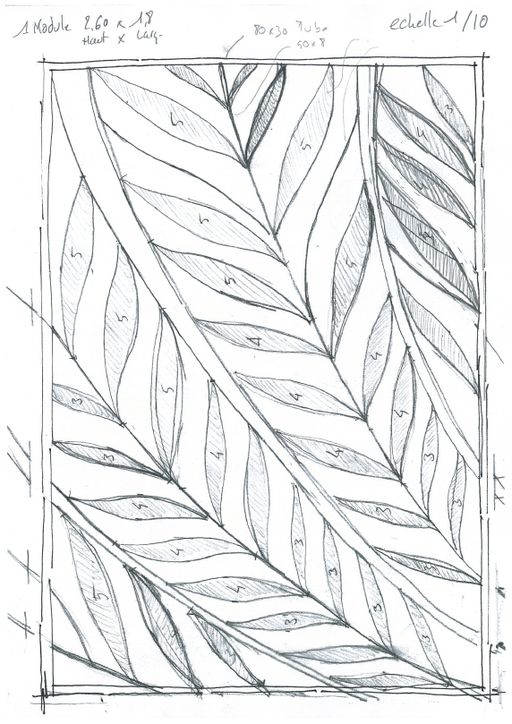

Puis, on constate un besoin de figuration. L´église, jusqu´alors sans aucun décors, va être complètement réaménagée. L´art sacré, éloigné de la construction depuis les années 1950, est de retour.

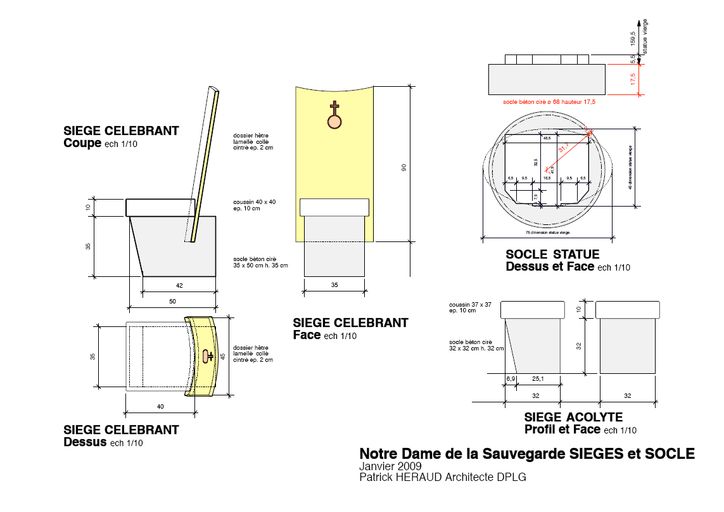

Ainsi, l´architecte a confié à un verrier le réaménagement du choeur, qui comprend la création de l´antependium (autel et ambon), du siège du célébrant et de ceux des assistants, du tabernacle, des vitraux et de la croix. Ce programme permet une unité d´ensemble entre les différents éléments du mobilier religieux.

Cette volonté de donner à voir se retrouve dans les vitraux, pour lesquels on a percé des ouvertures dans le mur du choeur (10 de chaque côté). Y seront représentées des scènes du rosaire.

De même, deux statues vont être rapatriées de l´église Notre-Dame de la Guillotière, aujourd´hui désaffectée, et placées dans le choeur. Il s´agit d´une Vierge à l´enfant, et d´un Christ (qui sera détaché de son support pour être replacé sur une croix en verre).

Dans cette réalisation, l´image de Marie est omniprésente, comme médiatrice entre l´homme et Dieu. Elle fait le lien entre tous les éléments.

A l´extérieur, on trouve sa silhouette sur le clocher, qui invite le visiteur à pénétrer dans la chapelle.

A l´intérieur, sa présence est manifeste sous plusieurs formes.

La prière de Marie, le magnificat, a été inscrit sur une bande de bois en lettres dorées, et fait tout le tour de la nef. Elle contribue à la fois à l´unité de l´assemblée lors des célébrations, englobant tous les participants, et à la méditation dans le cadre de la prière individuelle.

La statue de la Vierge, postée à l´entrée du choeur, contribue elle aussi à l´unité de l´espace sacré. Elle fait le lien entre l´assemblée et le célébrant, entre le fidèle et Dieu.

Enfin, les vitraux sur le thème du rosaire doivent nourrir la prière, une fois encore, Marie étant le médiateur entre l´individu et Jésus.

Chercheuse au service de l'Inventaire