HISTORIQUE

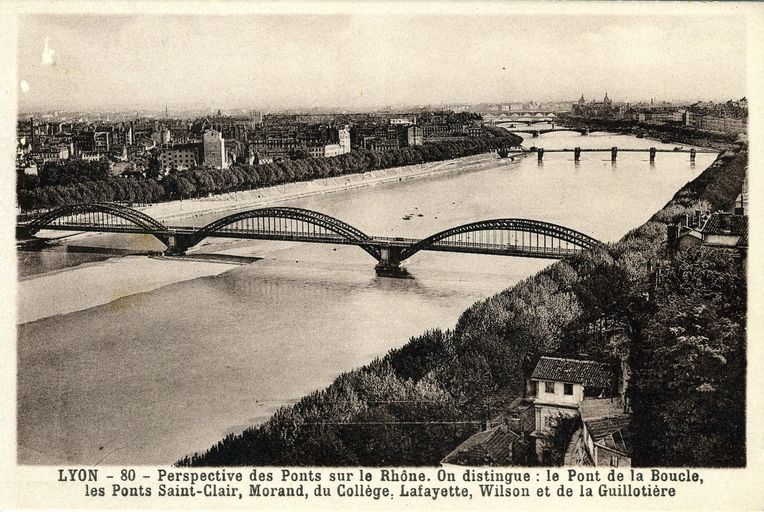

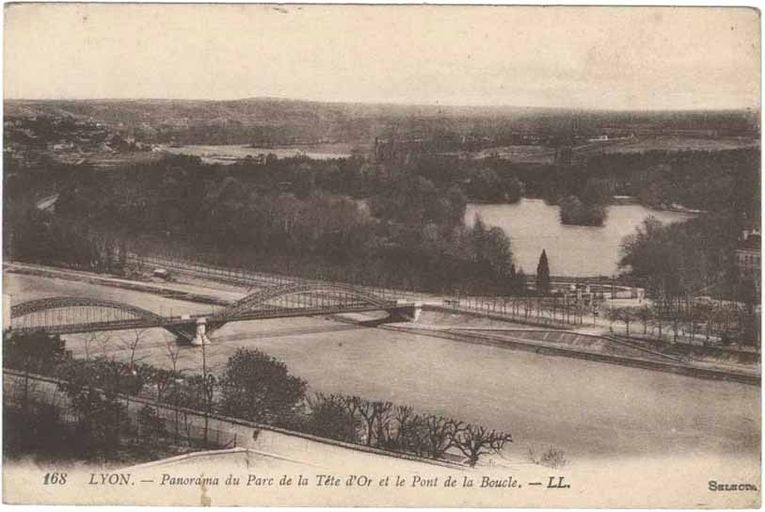

Le premier pont Winston-Churchill dit "pont de la Boucle" doit son nom à la montée de la Boucle et la place de la Boucle aujourd´hui appelée place Adrien Godien. Louis Maynard précise l´origine du nom de la montée de la Boucle dans le Dictionnaire des lyonnaiseries (Lyon, 1932, t. 1, p. 279) : "c´est là que passait la grande route de Bresse, devant une hôtellerie très renommée sous le Premier empire, qui portait le nom d´Auberge de la Boucle".

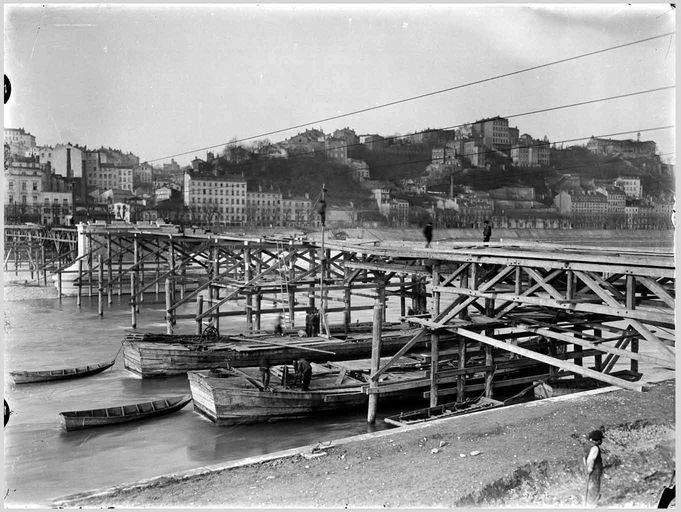

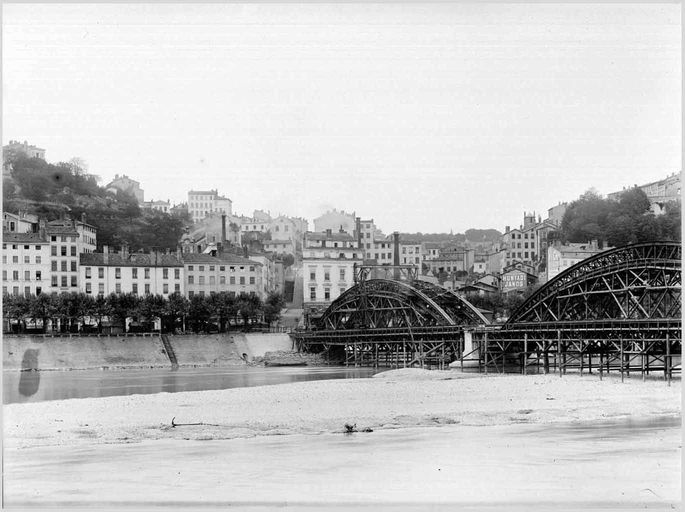

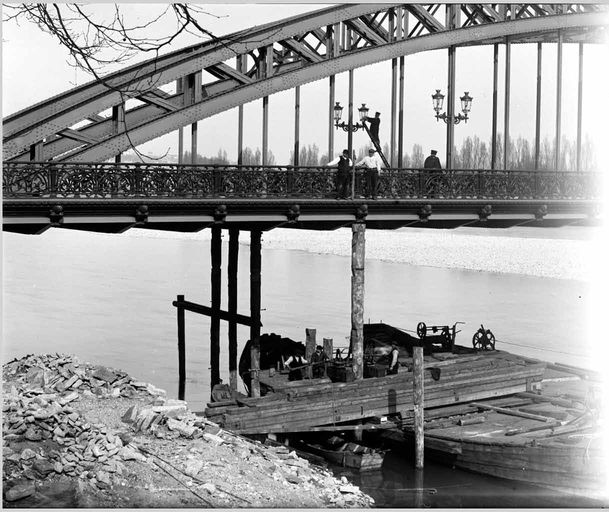

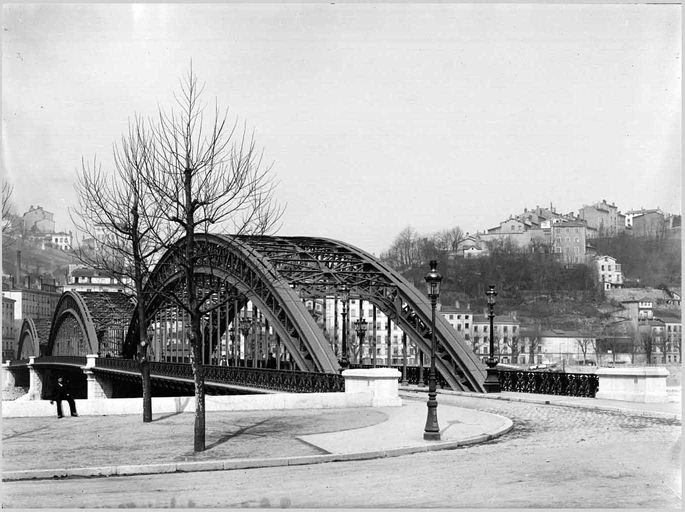

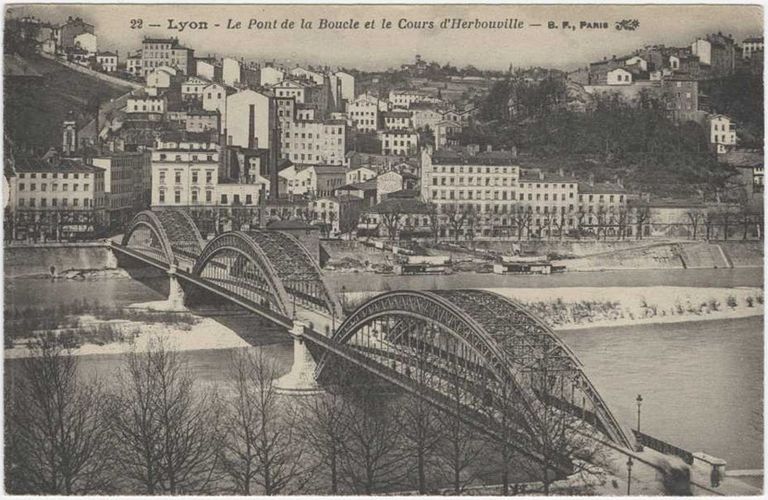

1. Passerelle de l'Exposition universelle ou de la Boucle

Une affiche du 13 décembre 1871, signée Edmond Valentin précise à l´article 1er, qu´ "il est ouvert une enquête sur le projet de construction d´un pont en fer avec concession de péage à établir sur le Rhône entre la place de la Boucle et le part de la Tête d´Or, et d´une passerelle provisoire ayant la même destination pendant la construction du pont" (AD Rhône, 6 S).

"D´après le rapport du ministre de l´Intérieur, la construction d´une passerelle fixe métallique avec piles également métalliques, dite passerelle de la Boucle, a été déclarée d´utilité publique et la concession en a été faite à Paul Martin, par un décret du 11 mai 1872" (idem, rapport de l´Inspecteur général du 8 mars 1880). Dès le 9 août 1872, Paul Martin, ingénieur civil à Lyon, 6 rue de la Préfecture, dresse un projet de construction de la passerelle (AD Rhône, 6 S).

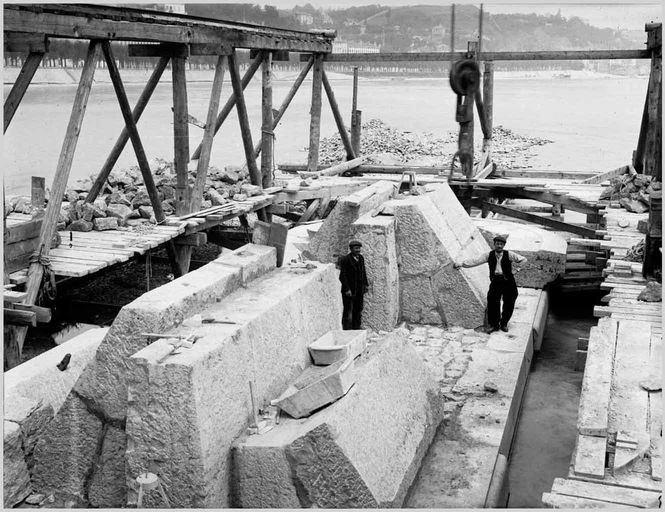

Un devis estimatif du 24 novembre 1872 fixe le montant des dépenses à cent mille francs pour une "passerelle provisoire en fer fondu sur pieux à vis à établir sur le Rhône entre la place de la Boucle et l´entrée principale du bâtiment de l´exposition universelle de Lyon en 1872" (idem).

Mais "le 22 mai 1875, sous le choc d´un radeau, la seconde pile de rive droite fut renversée, entraînant avec elle les deux travées adjacentes. Depuis cet accident, la compagnie concessionnaire tombée en faillite n´a pris aucune disposition pour réparer la passerelle, ni même pour enlever les débris qui gênaient la navigation. Le travail ayant du être exécuté d´office, elle a été condamnée par le conseil de Préfecture à rembourser à l´état une de 5 065 F avancée par lui" (idem, rapport de l´Inspecteur général du 8 mars1880). Puis le 11 octobre 1880, un rapport des ingénieurs en chef du service de la navigation du Rhône et du service ordinaire du département proposent d´enlever les débris de la passerelle de la Boucle (voir annexe 1).

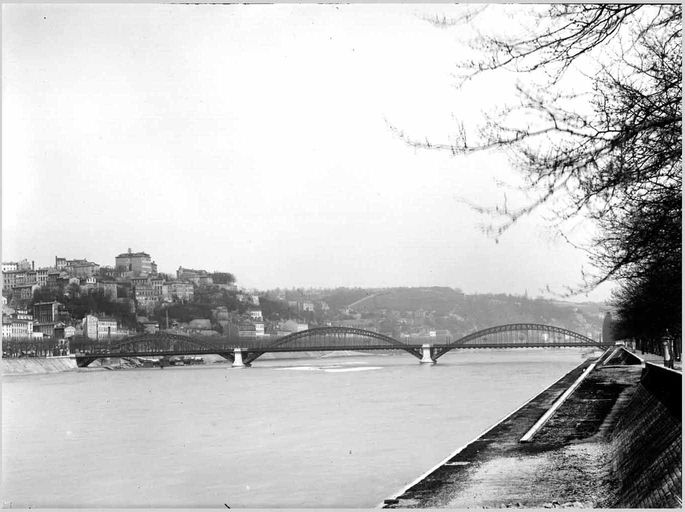

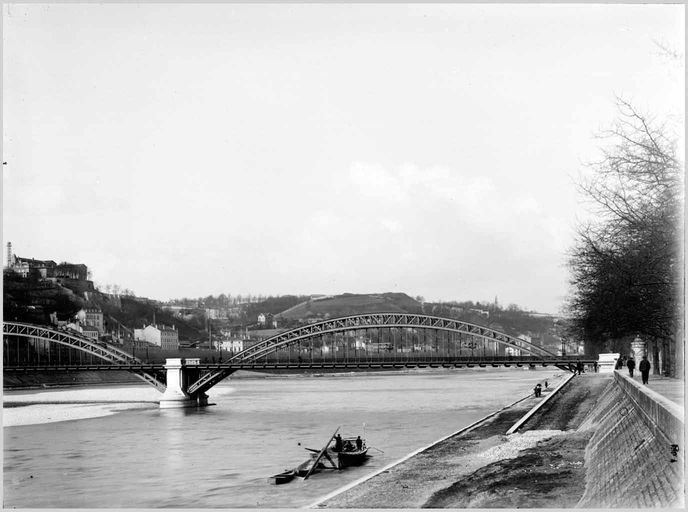

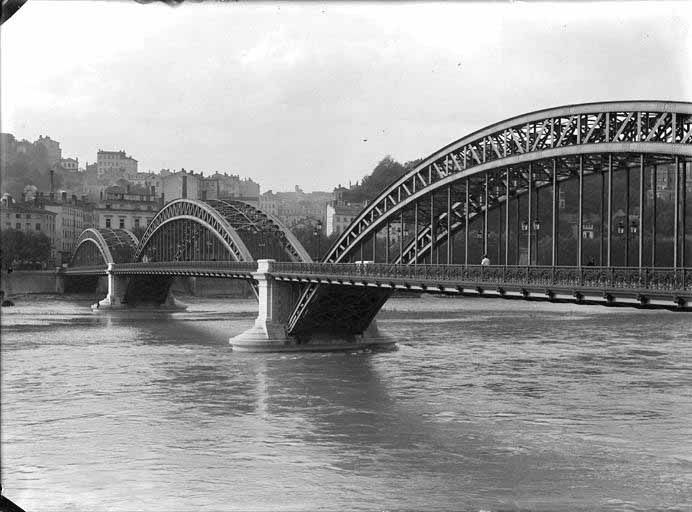

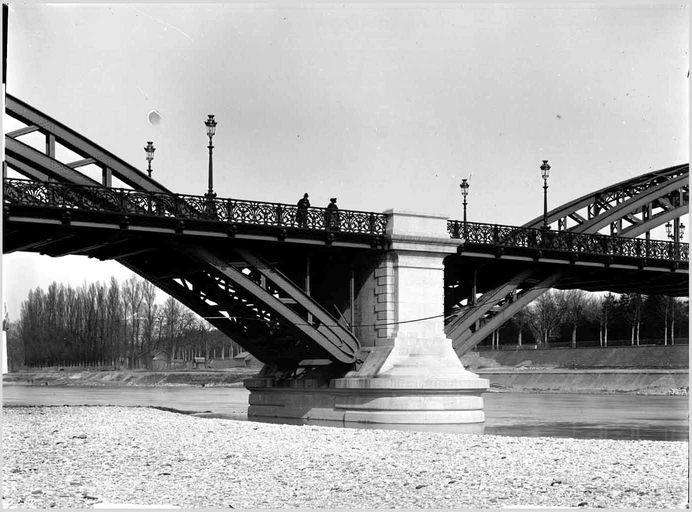

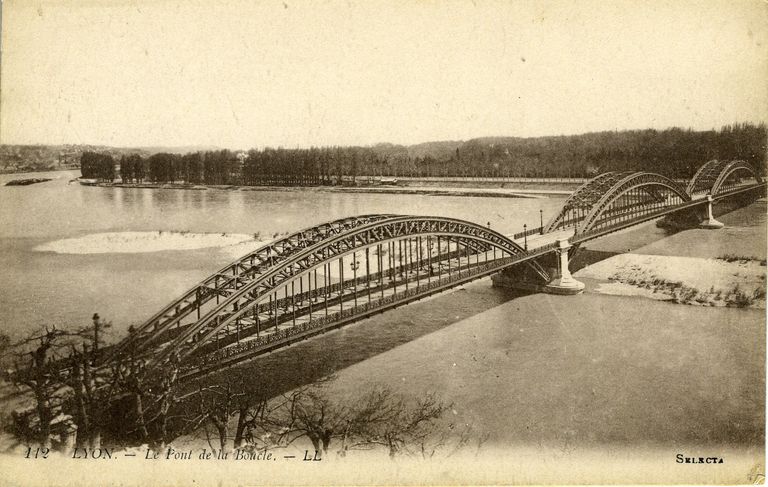

2. Pont de la Boucle puis pont Winston-Churchill

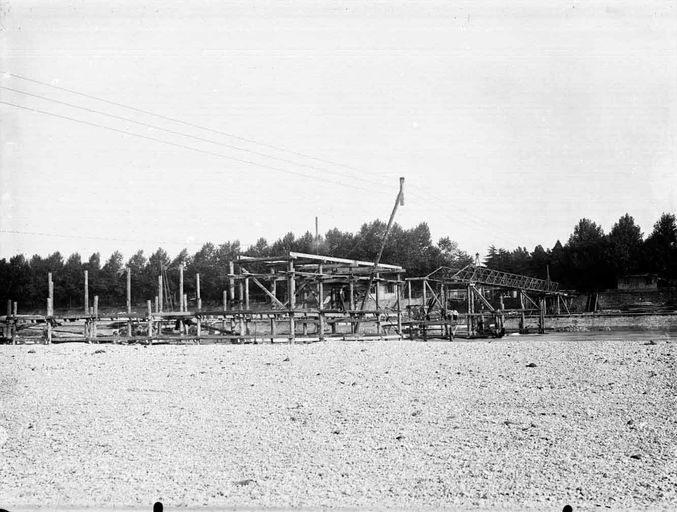

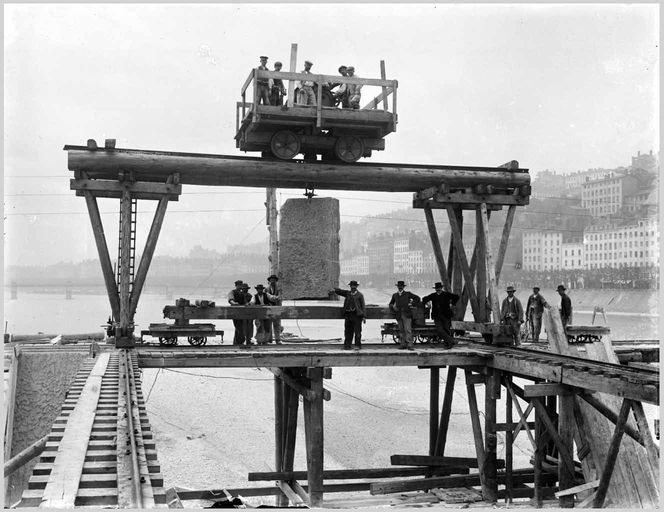

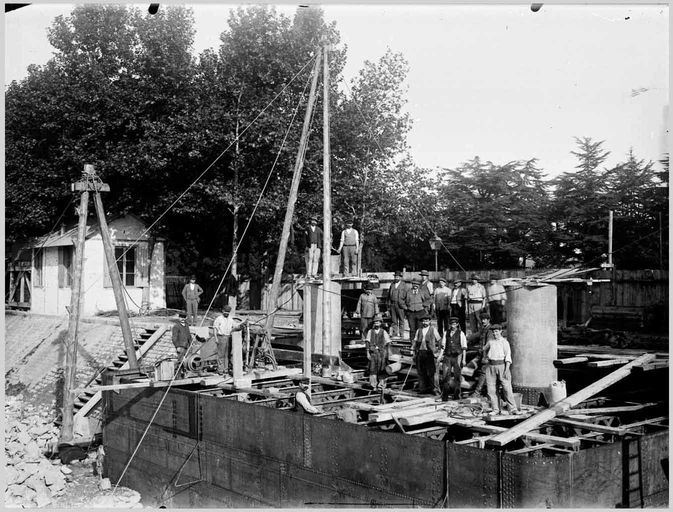

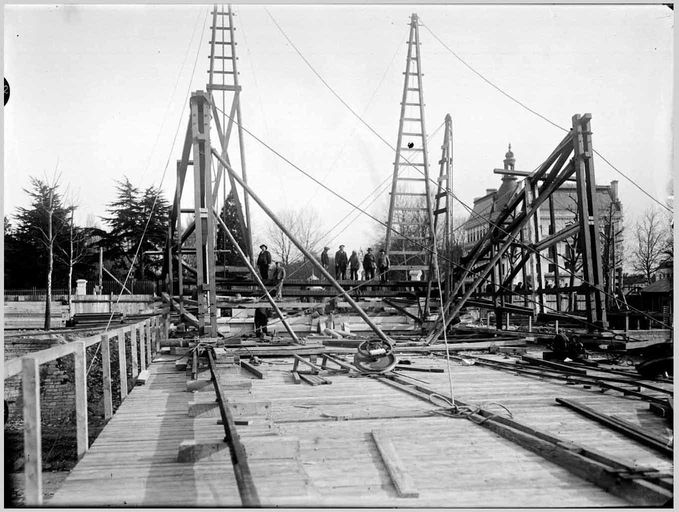

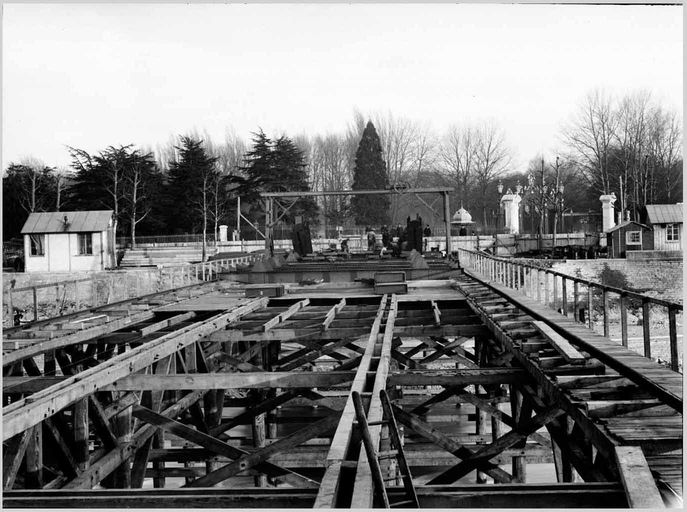

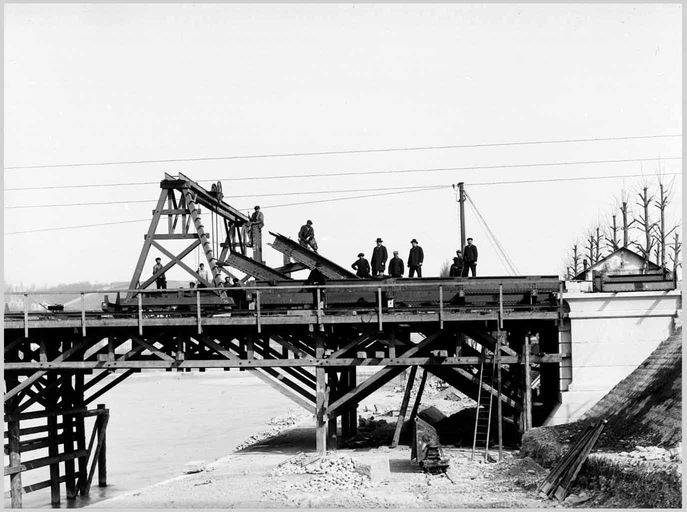

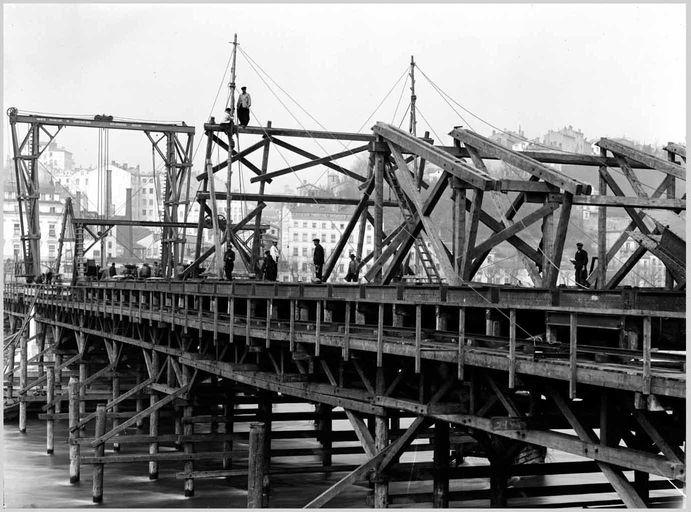

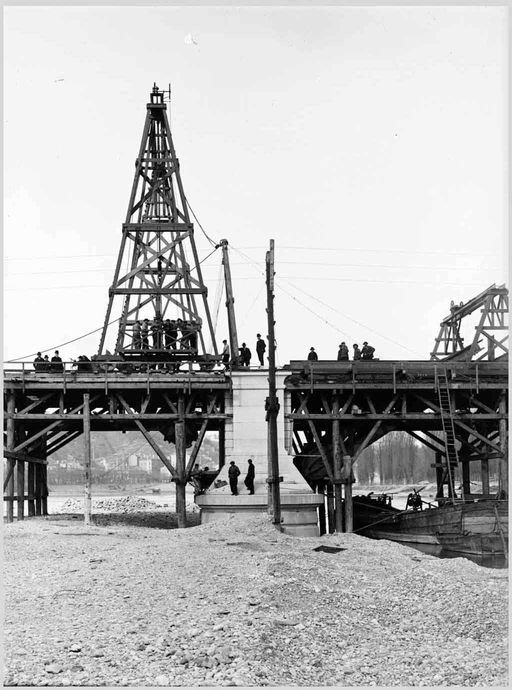

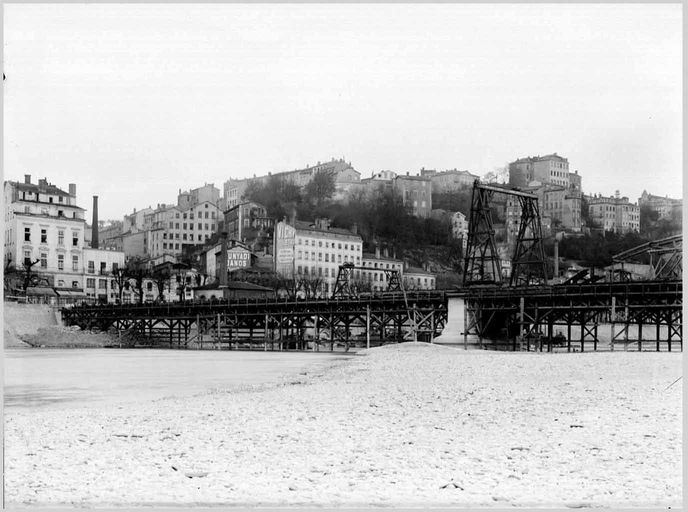

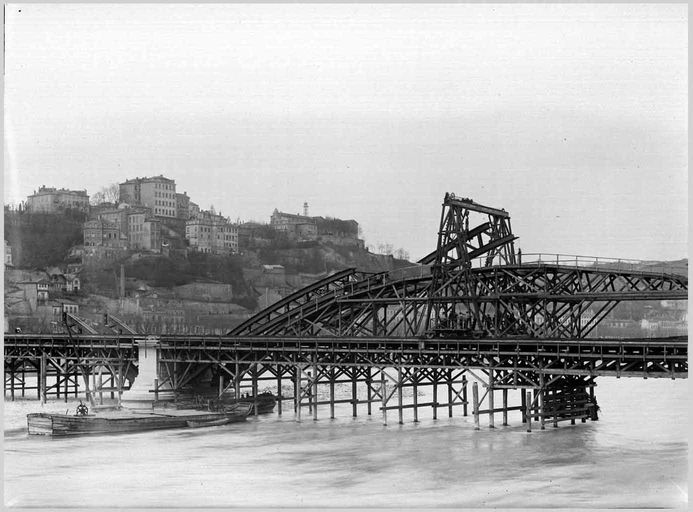

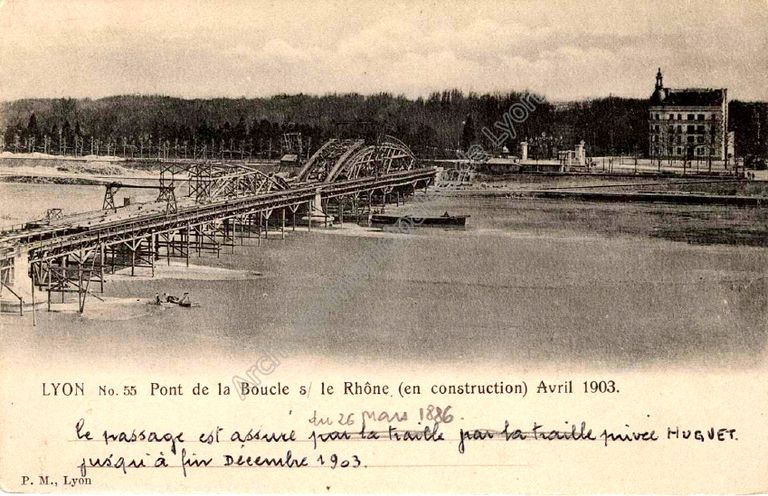

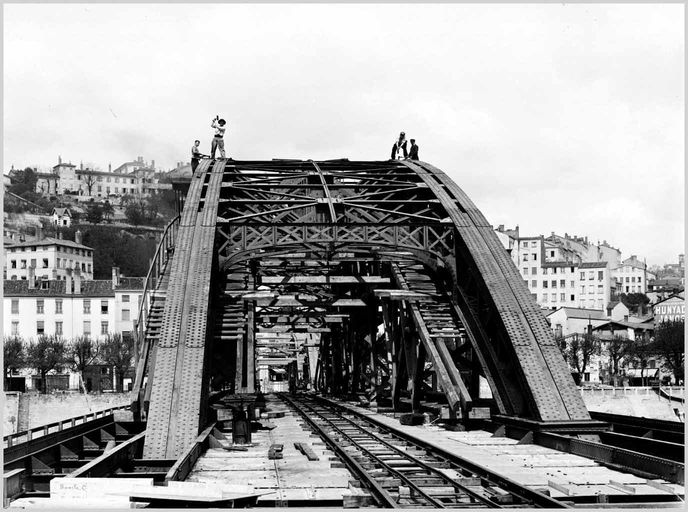

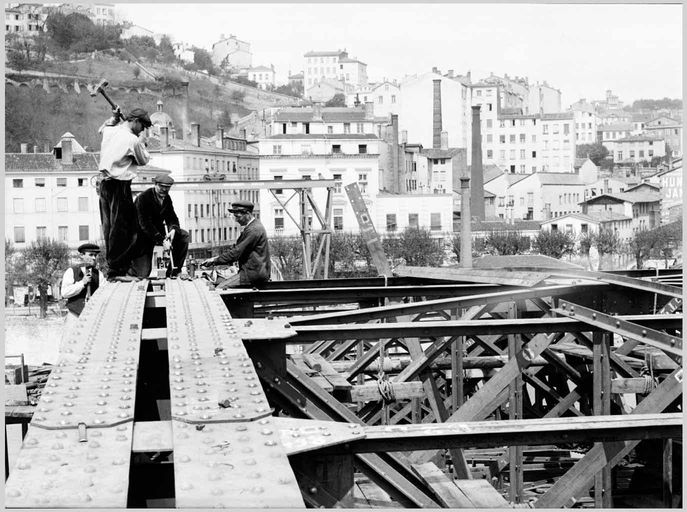

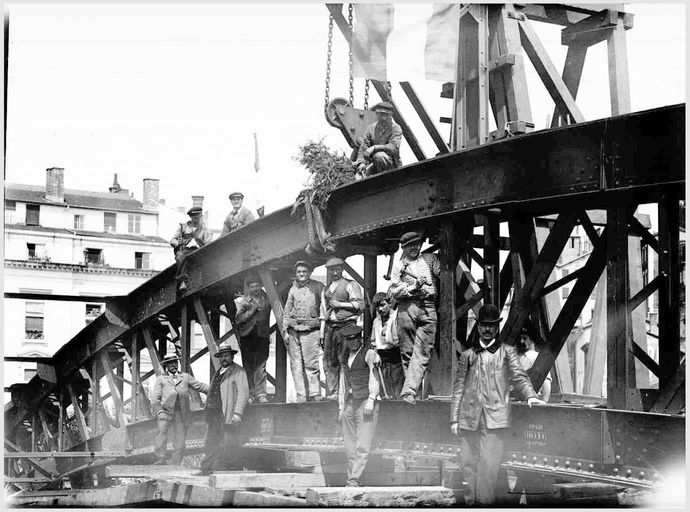

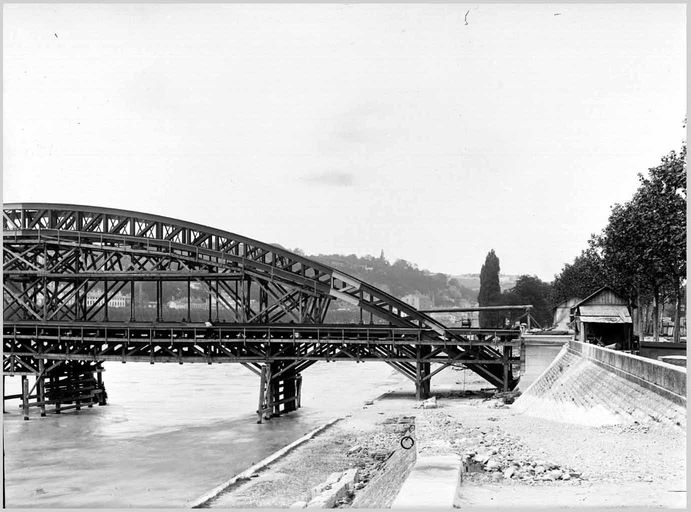

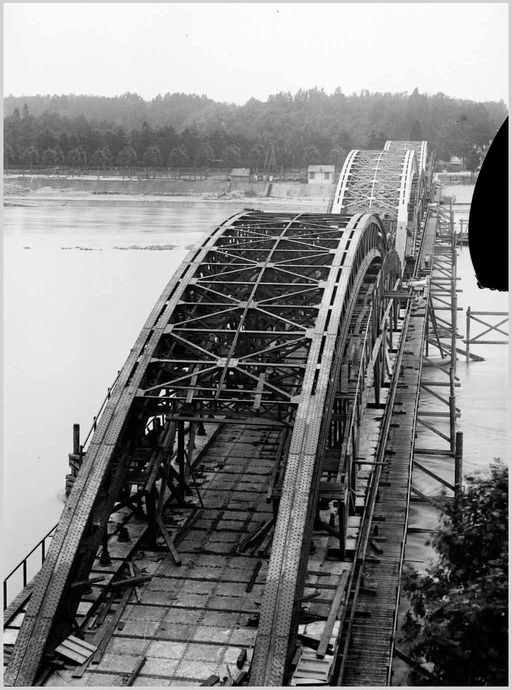

Selon Guy et Marjorie Borgé dans Lyon de naguère (p. 167), une pétition, signée par les habitants du quartier réclame en 1892, un moyen de rallier à pied sec la rive opposée, si bien qu´un nouveau pont est mis en chantier au mois d´octobre 1901. Dès 1893, l´ingénieur Eugène Résal dresse des avant-projets ; l´étude de la construction va se poursuivre de 1895 à 1901 avec la collaboration des ingénieurs Hivonnait et Fabrègue (MARREY, p. 264).

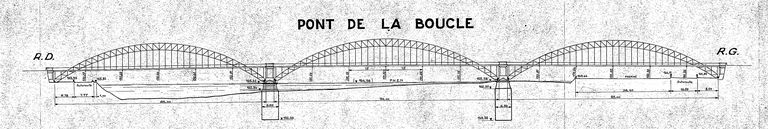

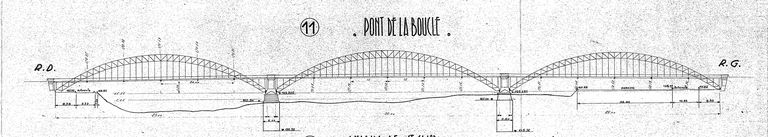

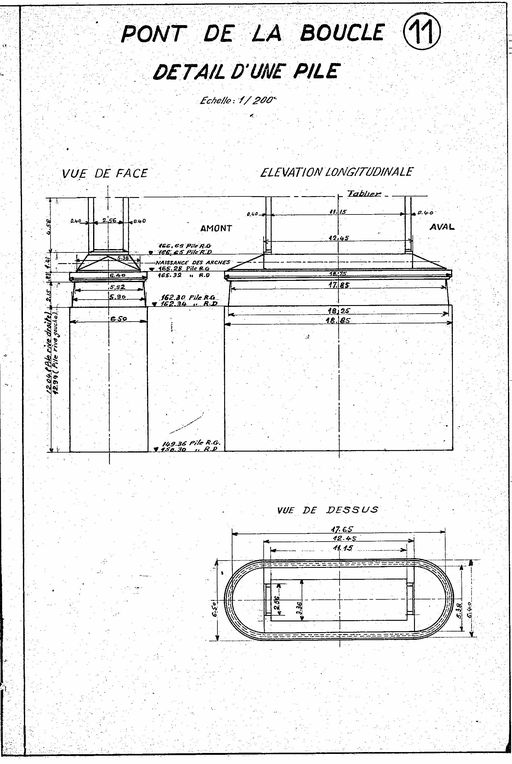

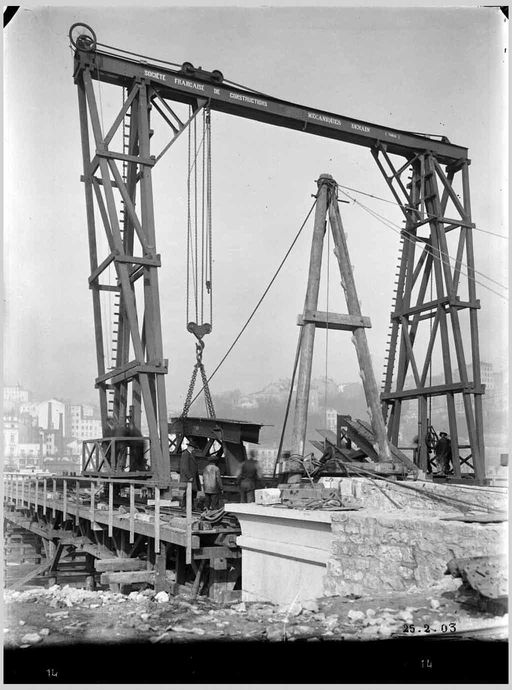

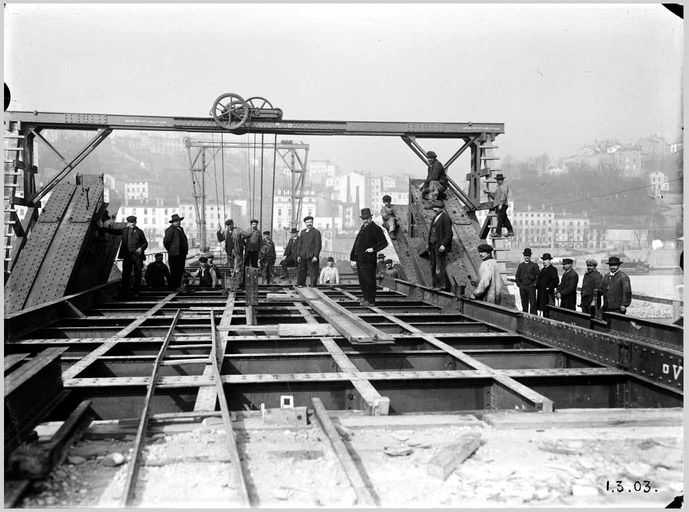

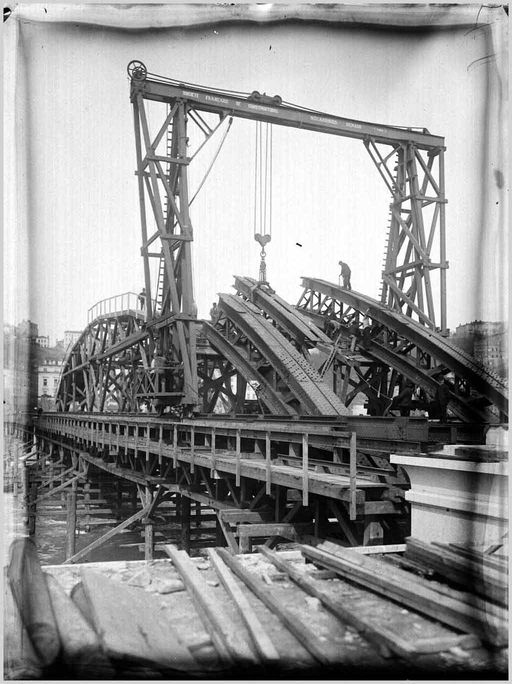

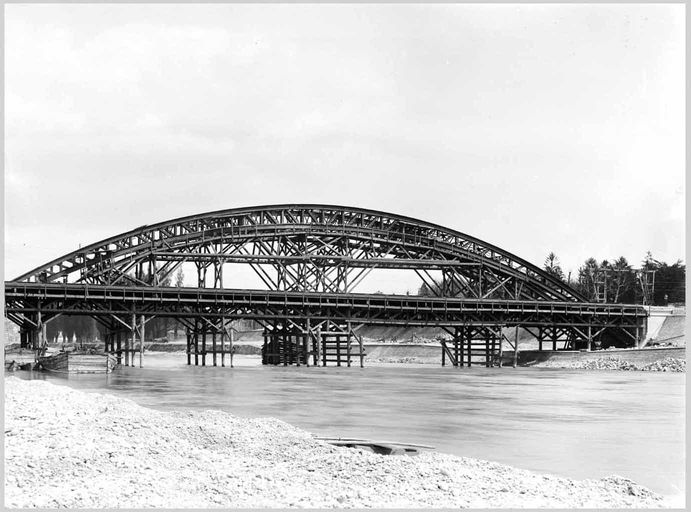

Le 2 mai 1898, Fabrègue, ingénieur des Ponts, et Résal, directeur de la voirie, dressent un devis estimatif et les détails descriptifs des travaux à exécuter pour la "construction du pont de la Boucle, pont métallique à trois arches, en acier, de 10,80 m de largeur... devis estimatif de 340 000 francs" (AC Lyon, 3 O 42 : annexe n° 2).

Le 11 avril 1900, le cahier des charges pour cette construction dont le montant des dépenses s´élève à 1 200 000 F, est approuvé par le Ministre de l´Intérieur et le Préfet du Rhône (idem). Les travaux commencent en 1901.

On pouvait lire quatre inscriptions gravées sur les parapets du pont (annexe n° 3).

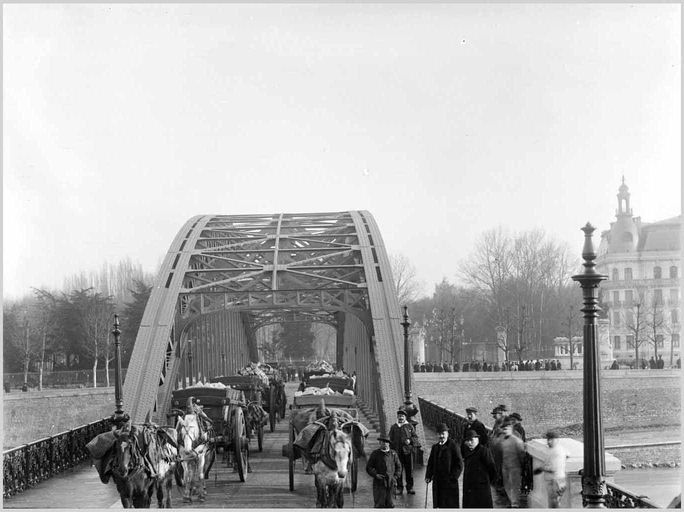

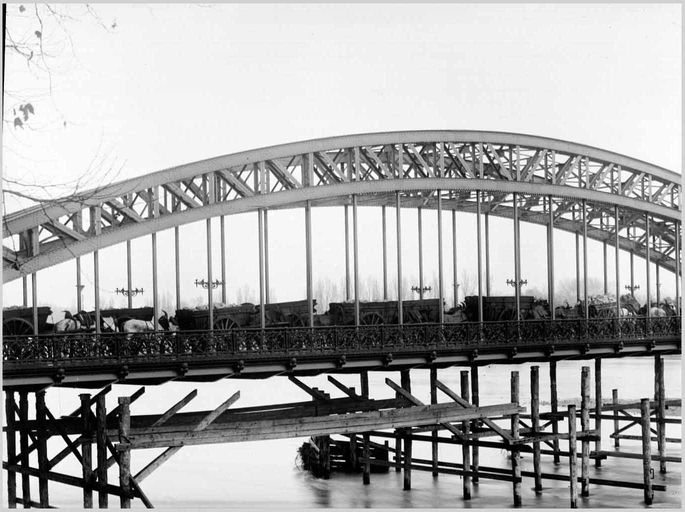

En 1903 (date portée), les travaux étaient terminés, cependant ce "nouveau pont métallique fut mis en service sans connaître les honneurs d´une inauguration officielle, car son architecture soulevait vraiment trop de controverses" (BORGE, p. 167).

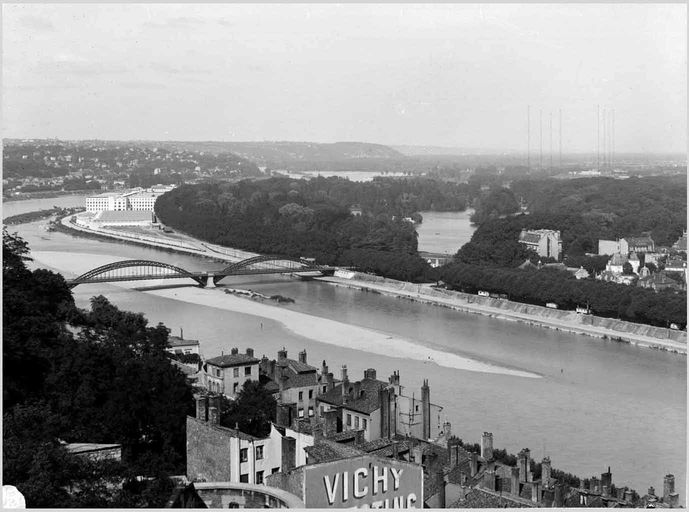

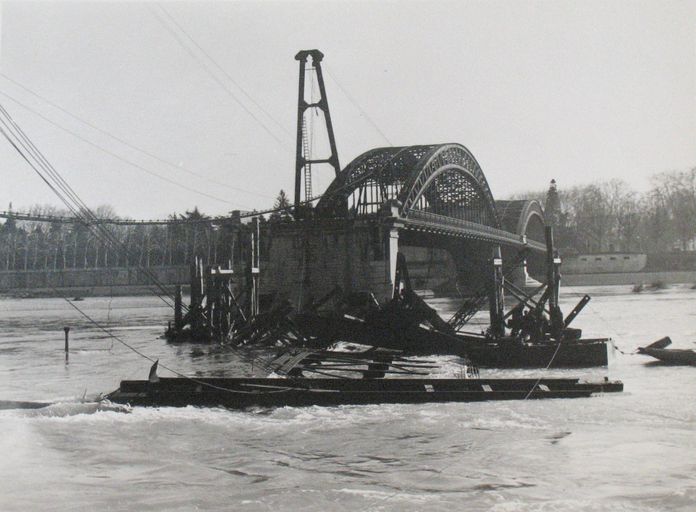

Le pont de la Boucle, endommagé par les bombardements allemands de septembre 1944, est mis hors d´usage. Il ne sera remis en état que quelques années plus tard (renseignement oral) ; il est fait mention de 1946 (notice Structurae).

Le pont ne supportant qu'une faible charge, il est démoli au début des années 1980 (en 1981 selon Pelletier, 2002, p. 99 et en 1982 dans la notice Structurae).