L'église des oratoriens :

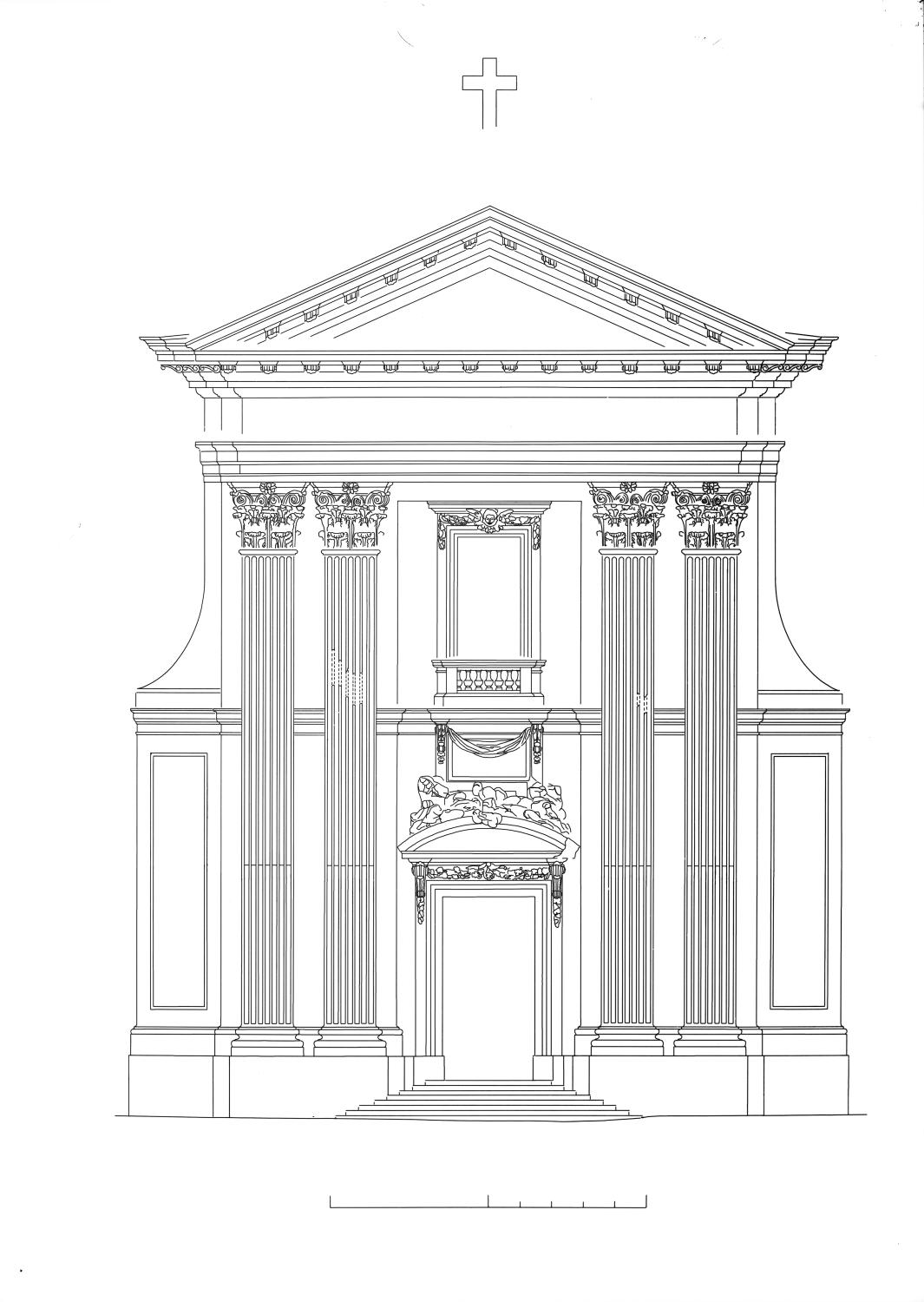

Les pères de l’Oratoire s’installent à Lyon en 1617, d’abord de façon provisoire à la manécanterie de la Primatiale, puis rue de la Vieille-Monnaie, aujourd'hui la rue René Leynaud. Ils y font l'acquisition en 1617 de la seigneurie des Capponi, connue sous le nom de "Maison Verte", et y bâtissent une chapelle dédiée aux "Grandeurs de Jésus", selon J.-B. Martin (1908, p. 249). ![Lugdunum [dit : Grande Vue], Simon Maupin, 1625, détail : état avant construction de l'église (l'emplacement se trouve à droite au dessus des Terreaux)](/img/73fc966a-aa30-4fe0-b6b5-13a0028a9225)

Les oratoriens se font propriétaires sur cette même rue de la maison des Espinassi en 1642, puis de celle du sieur Berthon en 1665. La même année, reconnus pour leur œuvres, ils obtiennent les faveurs du consulat et l’octroi d’une aide financière de 15 000 livres pour l'établissement d'une église dont la construction est en cours à la fin de l'année 1665, et dont le plan-masse est connu par plusieurs plans du début du 19e siècle (par exemple AD Rhône : 5V : 32/1). La pierre tombale érigée en l'honneur de l'abbé Gourdiat, curé de Saint-Polycarpe et instigateur des travaux d'agrandissement du 19e, située dans la dernière travée ouest, marque la fin de l'église avant agrandissement.

La nef conserve son architecture et son décor sculpté d'origine. Elle est couverte de voûtes d’arêtes à lunettes séparées par des arcs doubleaux en plein-cintre. Les bas-côtés sont formés de chapelles voûtées d'arêtes communicant par des arcs en plein-cintre. L'élévation présente un ordre colossal de pilastres corinthien avec entablement et corniche continus. Les arcs en plein cintre des bas côtés portent des agrafes feuillagées à volutes et un décor de rinceau d'acanthes aux écoinçons. Les chapelles sont surmontées de tribunes ouvertes sur la nef par un arc polygonal à trois pans (ou "arc à pans coupés" selon A. Clapasson, 1741, p. 130) et voûtées en berceau transversal en anse de panier. Leur garde-corps est constitué d'une rangée de balustres carrées en poire. La frise de la corniche est coiffée de denticules.

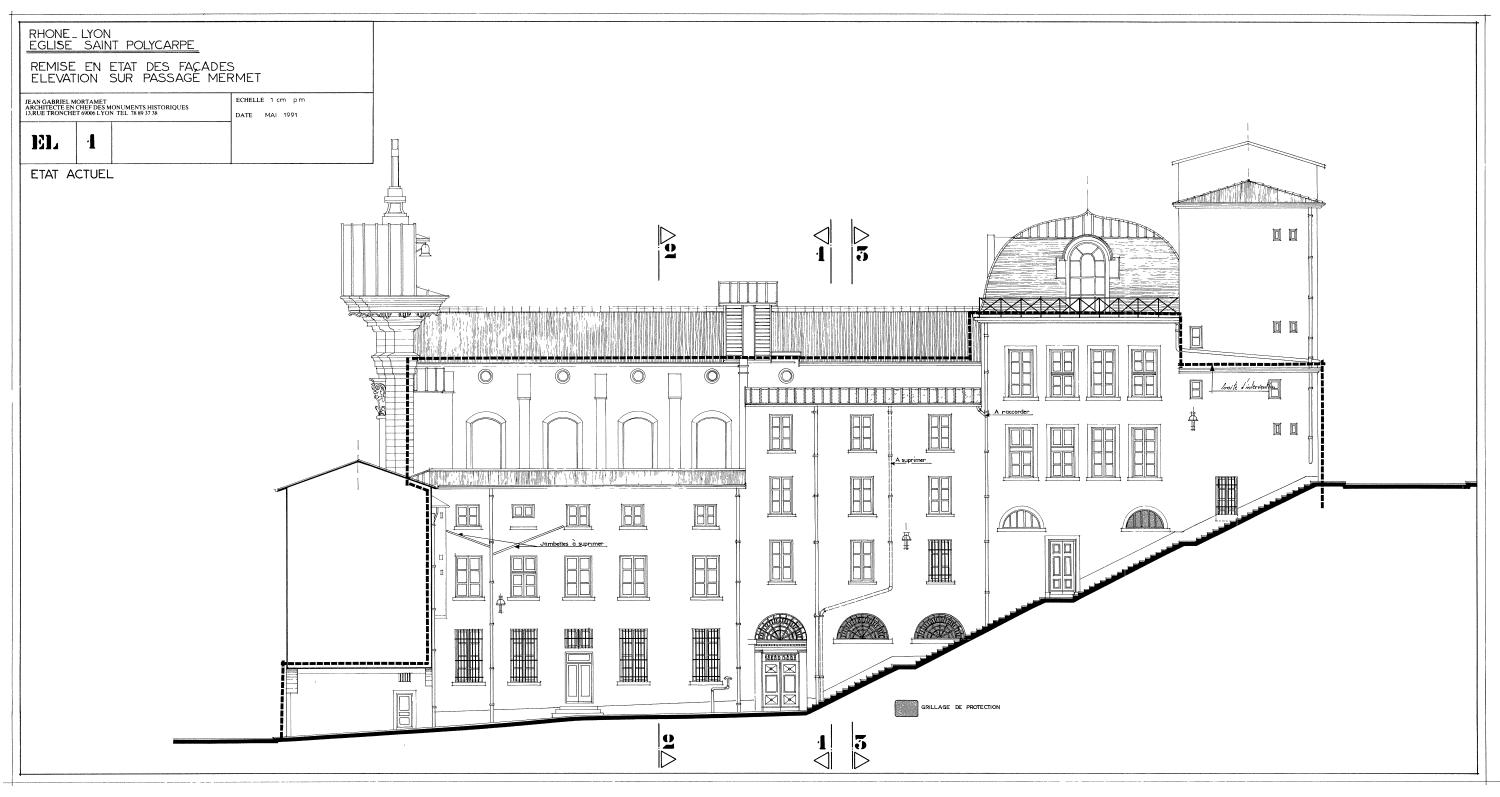

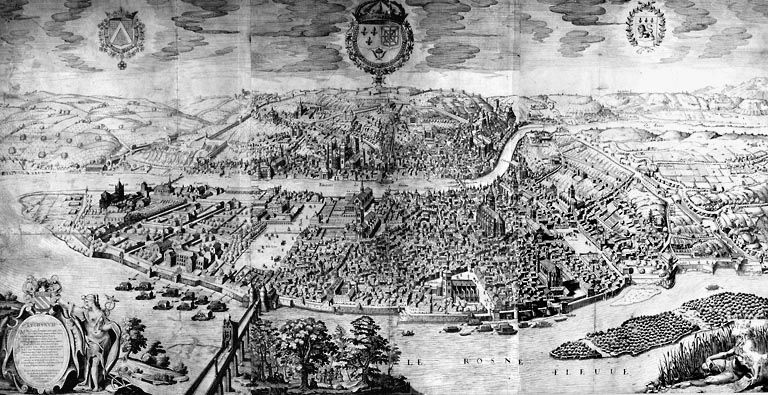

La façade du 18e :

En 1756, l'élévation de la façade est confiée à l'architecte Toussaint-Noël Loyer (J. Bergeron, 1896, p. 12) collaborateur de Jacques-Germain Soufflot pour le compte duquel il assure la direction des travaux du prieuré des génovéfains et l'achèvement du dôme de l'Hôtel-Dieu. La façade se compose d'une travée d'ordre corinthien colossal à pilastres cannelés jumelés, supportant un fronton triangulaire saillant. Elle est flanquée de demi-travées aveugles formant un amortissement incurvé au niveau supérieur. Les deux niveaux sont séparés par un corps de moulure. Chacun loge une baie rectangulaire à chambranle. La porte d’entrée à doubles vantaux est coiffée d’un fronton cintré décoré d’un groupe sculpté en haut relief attribué au sculpteur Marc II Chabry. Lourdement endommagé, il représente l’Enfant Jésus adoré de deux anges. L'ornement de la façade se compose principalement d’oves et dards, de feuilles d’acanthes, de rais de cœur, de vigne et de feuilles de chêne. Dans le même temps, on construit une tribune au-dessus de la porte d'entrée.

Saint-Polycarpe :

En 1789, les biens des Oratoriens sont nationalisés. La congrégation est dissoute en 1792. En 1791, la ville est divisée en dix paroisses. L’église des oratoriens devient paroissiale et prend le nom de Saint-Polycarpe, évêque de Smyrne (1er et 2e siècles) et maître des deux premiers évêques de Lyon, saint Pothin et saint Irénée. Le premier curé nommé est un prêtre constitutionnel, l’abbé Rozier. Agronome distingué, il perd la vie durant le siège de Lyon de 1793 : "une bombe lancée depuis les Brotteaux, tomba sur la maison de l'Oratoire qu'il habitait" (J.-B. Martin, p. 252). En témoignent les stigmates encore visibles sur la façade de l'église, au niveau des pilastres et la destruction du groupe sculpté du fronton.

Avec la loi du 28 ventôse an IV (18 mars 1795) ordonnant la vente des biens du clergé déclarés nationaux, les anciennes propriétés des oratoriens sont alloties et cédées. L’église se trouve dépourvue de sacristie jusqu'à son rachat par la ville en 1818 à M. Casati (J. Bergeron, 1896, p. 32). Un projet de clocher est envisagé en 1805 sans pour autant aboutir. En 1820, la ville fait l'acquisition pour le compte de la fabrique d'un presbytère, ainsi que d'un "grand corridor" donnant accès aux tribunes, selon J. Bergeron (1896, p. 34) .

Agrandissement de l’église Saint-Polycarpe de 1826 à 1836 :

Durant le premier quart du 19e siècle, le développement de l’habitat, l’ouverture de voies publiques et l’installation de la Condition des Soies dans le quartier engendrent un fort accroissement de la population. Des travaux d’agrandissement de l’église Saint-Polycarpe sont projetés. Financés en partie par la ville, ils débutent dès 1826. Les terrains au chevet de l’église jusqu'à la rue du Commerce, actuelle rue Burdeau, sont acquis à cet effet. Les correspondances de la fabrique à la municipalité offrent de précieux renseignements sur l’avancée des travaux. En 1828, le chantier est suffisamment engagé pour permettre la construction des escaliers du passage Mermet. Un rapport daté du 17 juillet 1834 de François-Jacques Farfouillon, architecte chargé de la direction des travaux, fait la synthèse de l'état d'avancée des travaux (J. Bergeron, 1896, p. 40).

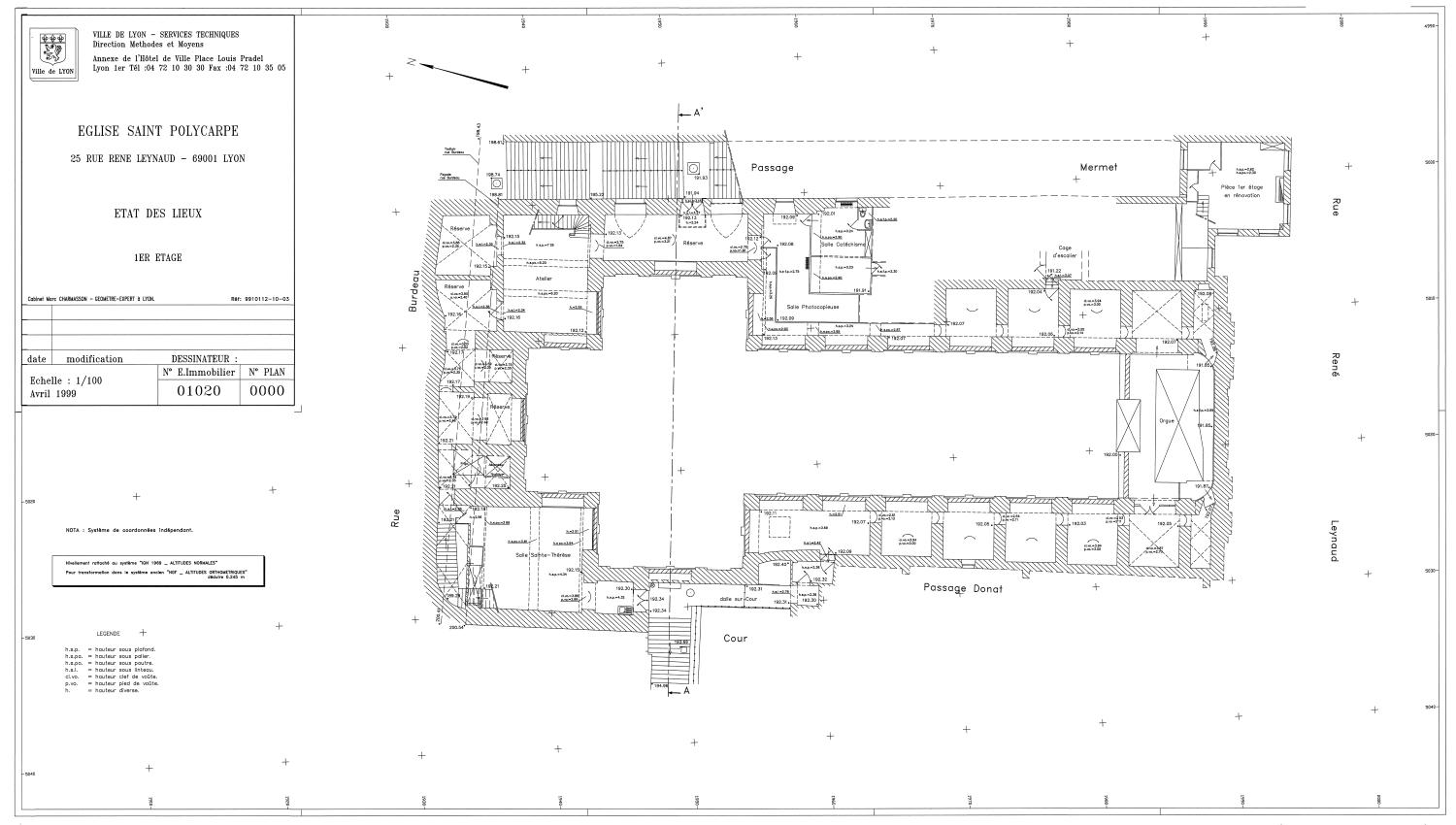

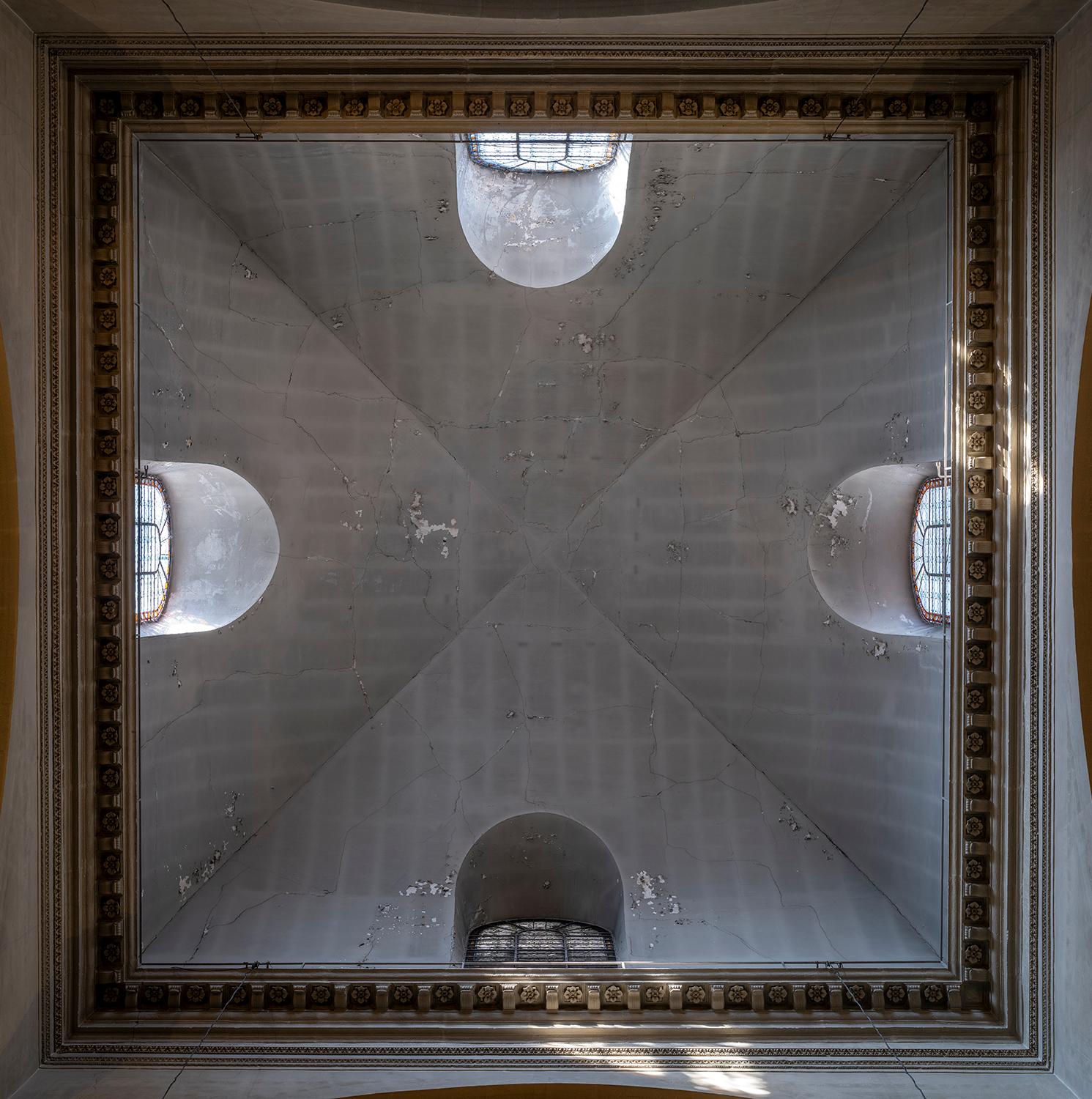

La nef est prolongée par un chœur et un court transept surmontés de tribunes semblables à celles de l'église. La croisée des transepts est coiffée d’un dôme carré. La tribune au-dessus de l’entrée est démolie puis reconstruite et porte depuis 1841 un orgue du facteur Zeiger. Le dallage présente encore les marques de l'ancienne architecture. Dans la continuité du tambour de porte, la tribune couvre la première travée. Elle est portée par des colonnes ioniques jumelées et les arcs des bas-côtés ornés de consoles figurées à têtes d'angelots.

Le passage de la nef au transept est marqué par une clôture de chœur à balustres en double poire. Les bras du transept et l'abside ont la même composition : une niche centrale en plein-cintre flanquée de niches latérales plus petites et ornées de statues en ronde-bosse. Le maître-autel est placé devant la niche axiale, des autels latéraux devant les niches des bras du transept (autels du Sacré-Cœur à est, et de la Sainte-Vierge à l'ouest). Le sol de l'abside est en mosaïque à motifs végétaux et géométriques. Le sol de la croisée du transept est en dallage de marbre polychrome à décor géométrique dont le cœur est orné d'une croix pattée. Deux chapelles latérales séparées par des grilles jouxtent le chœur. L'abside est percée d'une porte donnant accès à un espace situé entre les murs de soutènement et le chevet. L’église agrandie est inaugurée en 1836 après dix années de travaux. La question de la construction d’un clocher en pierre est à nouveau évoquée sans pour autant aboutir.

Embellissement et décor :

Des travaux d’embellissement de l’église se font en 1852, sous la direction de l’architecte Tony Desjardins et du peintre Alexandre Dominique Denuelle. Une partie du décor peint est conservée : la corniche est longée d'une frise à tore de laurier, fleurs, et monogramme de saint Polycarpe. Les baies hautes du transept sont ceinturées de trois médaillons et deux demi-médaillons ornés. Ceux du côté de la chapelle du Sacré-Cœur (à l'est) arborent le monogramme du Christ, une gerbe de blé et un panier d'abondance. Côté chapelle de la Vierge, à ouest, on retrouve le monogramme AV, un bouquet de lys et un bouquet de camélia. De part et d'autre, les demi-médaillons sont décorés de palmettes d'acanthe. Les arcs des transepts accueillent à l'est une frise de tore lauré et à l'ouest une frise de tore de chêne. Bien que le reste de l'ornementation soit recouvert, on perçoit en transparence les vestiges des décors de la voûte et des parties hautes des élévations : tresses, caissons, motifs floraux et géométriques.

L’autel de la Vierge de 1852, le maître-autel de 1856 et l’autel du Sacré-Cœur de 1860 sont toutes trois des œuvres du sculpteur Fabisch, d’après les dessins de Desjardins. Une fresque peinte par Janmot en 1856 représentant la Cène occupait autrefois la partie supérieure de l’abside. La chaire, dont la tribune en marbre est attribuée à Charles Dufresne et l'abat-voix en bois à Pierre Bossan, est installée en 1864. Le cœur embaumé de Pauline-Marie Jaricot (1799-1862), repose dans la chapelle de saint François-Xavier. Fondatrice de la congrégation de la Propagation de la foi, c'est à l'église Saint-Polycarpe qu'elle débute son œuvre.

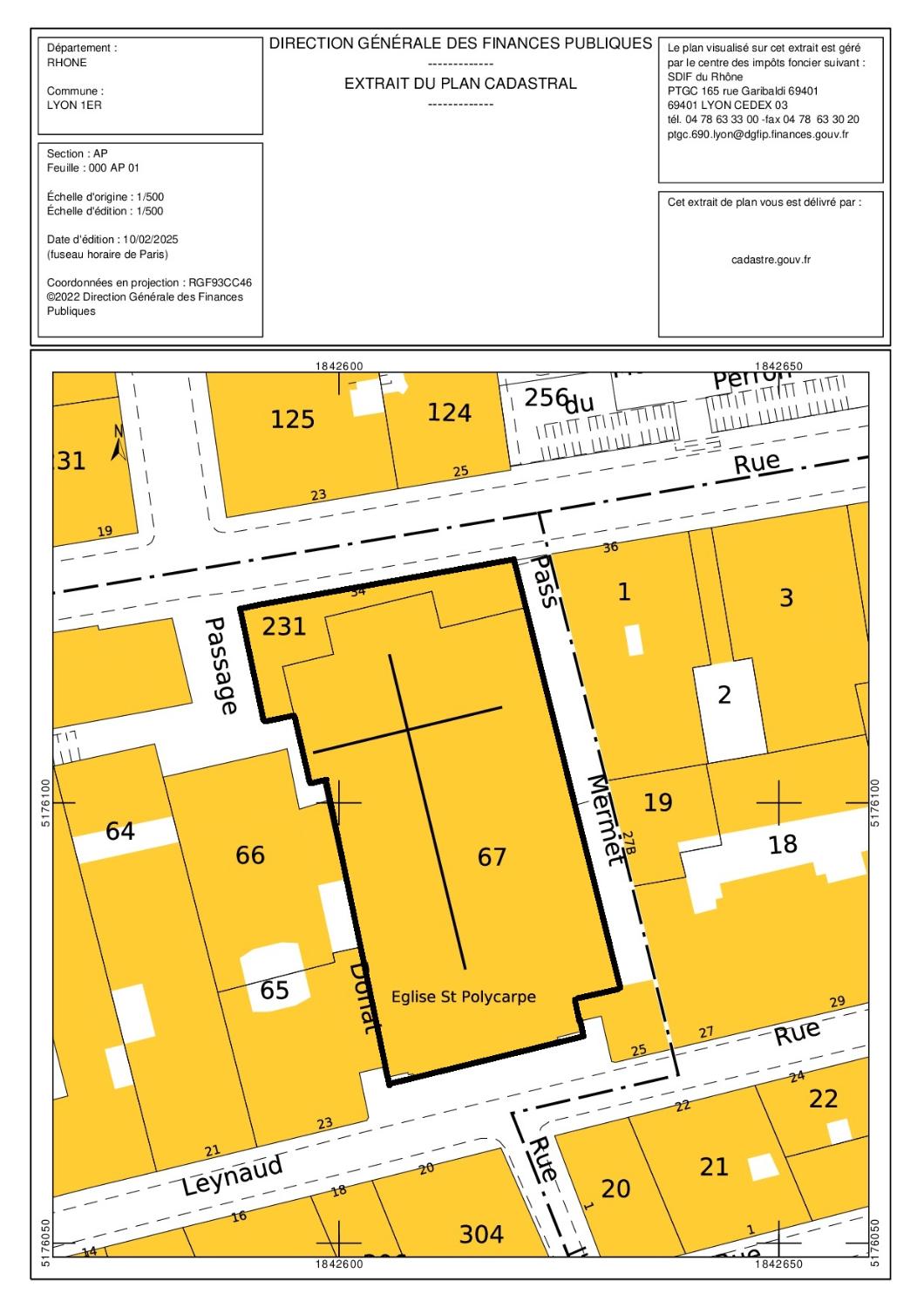

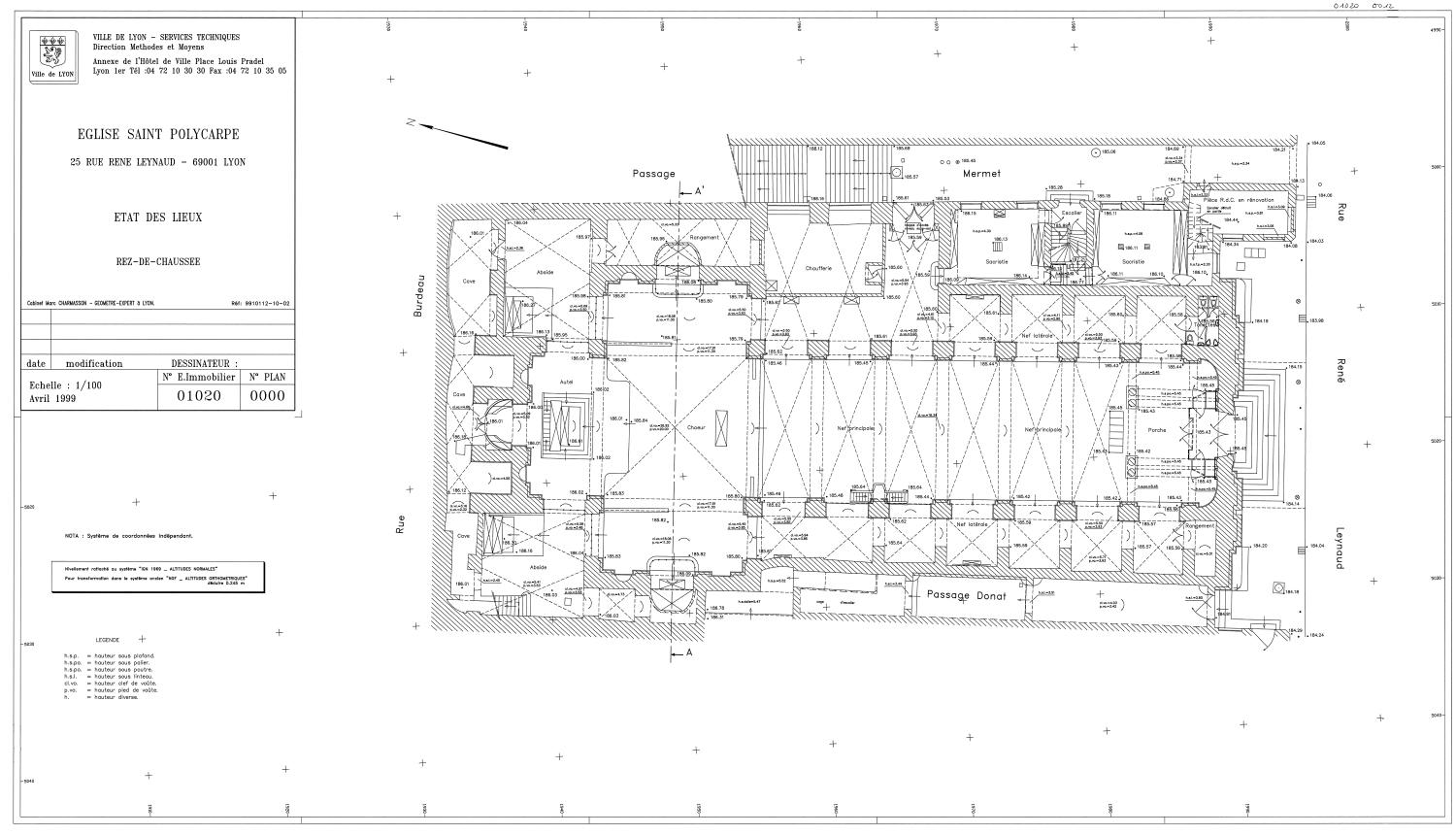

Implantation et plan général de l'église

L’église de plan rectangulaire s'élève sur trois niveaux et se divise en sept travées. Elle est implantée dans un tissu urbain dense, sur un terrain en pente et se trouve donc en étage de soubassement. La façade est en retrait par rapport au reste des édifices de la rue Leynaud. L'église est flanquée de trois contreforts à l'est et de cinq à l'ouest.

Deux sacristies jouxtent à l'est les quatre premières travées du bas-côté. Elles sont chacune percées de deux fenêtres à verrières en grisailles, semblables à celles de la nef, donnant sur le passage Mermet.

Au rez-de-chaussée, l'espace situé en amont du bras est du transept, faisant aujourd'hui office de chaufferie, a accueilli la première sacristie. (Archives municipales 3S04416c, 1813). Du côté de la chapelle ouest du chœur, un escalier quart tournant dessert la tribune. Au rez-de-chaussée, l'église dispose de deux entrées : le portail principal et la porte latérale est donnant sur la cinquième travée. L'étage des tribunes dispose de deux accès de plain-pied au niveau du transept : à l'est à mi-chemin des escaliers du passage Mermet, et à l'ouest au niveau du passage Thiaffait. La porte ouest est flanquée de deux pilastres d’ordre dorique, coiffés d'un fronton triangulaire en saillie.

La nef est éclairée par des fenêtres hautes en arc surbaissé portant des verrières à grisailles et une verrière figurée (baie n°209) signée et datée du peintre-verrier Augustin Burlet, à Lyon en 1934. Les fenêtres sont décorée d'une tête d'angelot et de volutes. Le dôme est percé de quatre fenêtres dont une aveugle. La façade est en pierre de taille, les murs en moellon enduit.

Les combles éclairés par des oculi couvrent l'ensemble de la surface de la nef jusqu'aux abords du dôme. Y sont visibles : les doubleaux en pierre de taille, l'extrados du voûtement en moellon recouvert de bois au niveau des dernières travées et la charpente à fermes latines. La nef est couverte d’un toit à long pans en tuile creuse mécanique, les bas-côtés, le dôme carré et le fronton, de tôle nervurée et les bras du transept de toits terrasses. Le chevet est couvert jusqu'aux abords du dôme par un édifice de trois étage indépendant de l’église.

Le bâtiment à droite de la façade est occupé au rez-de-chaussée par l’espace d’accueil de la paroisse. L’élévation est de église est en partie dissimulée par trois immeubles et par l'escalier du passage Mermet. Les sacristies occupent le rez-de-chaussée du premier immeuble ; elles sont séparées par un escalier tournant à retours indépendant, accessible depuis le passage Mermet et donnant accès à la tribune, aux appartements de la paroisse et à des logements actuellement loués par la Ville. L’élévation ouest est cachée jusqu’à hauteur des baies segmentaires par l’ancien passage Donat. Depuis le passage Thiaffait, on aperçoit le revers du fronton de la façade au sommet duquel se trouvent trois cloches et une croix latine maçonnée. L’élévation nord du côté du chevet n'est pas visible.

Architecte lyonnais. Ils se forme à Lyon (Ecole Saint-Pierre puis Ecole des Beaux Arts de Lyon) puis Paris (Ecole des Beaux-Arts et Ecole d'architecture). Il est architecte diocésain du Rhône de 1849 à 1882 et architecte en chef de la Ville de Lyon de 1854 à 1870.