Au Moyen Âge, l'alpage des Arbets appartient à l’abbaye de moniales cisterciennes du Betton (commune de Betton-Bettonet, Savoie), dépendant de Tamié ; le mur de pierres levées qui délimite au nord l'alpage des Arbets de celui du Praz, appartenant au prieuré clunisien de Bellevaux (École), a sans doute été construit à la suite d'un différent qui opposa les deux monastères entre 1251 et 1299.

Sur la mappe sarde (copie de 1732), le pré sur lequel est situé le chalet actuel appartient toujours à l'abbaye du Betton, qui possède plusieurs prés sur l'Arclusaz, mais sans bâtiment (d'après la mappe et les tabelles).

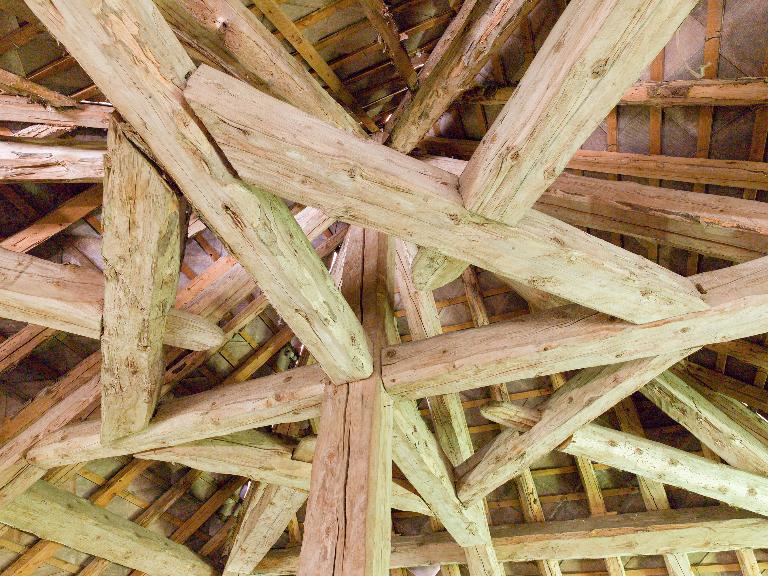

L'inventaire des biens et effets du prieuré de Bellevaux, du 23 mars 1792 (AD 73 5 H 1, cité par F. Gex), mentionne une tempête au mois de février précédent qui a renversé la grange du chalet Bouvier, au Platton, et emporté la moitié du couvert du chalet d'Arclusaz, qui mesure 100 pieds de long sur 20 de large (soit un peu plus de 30 m sur 6). Ces deux chalets étaient couverts d'ancelles (tavaillons).

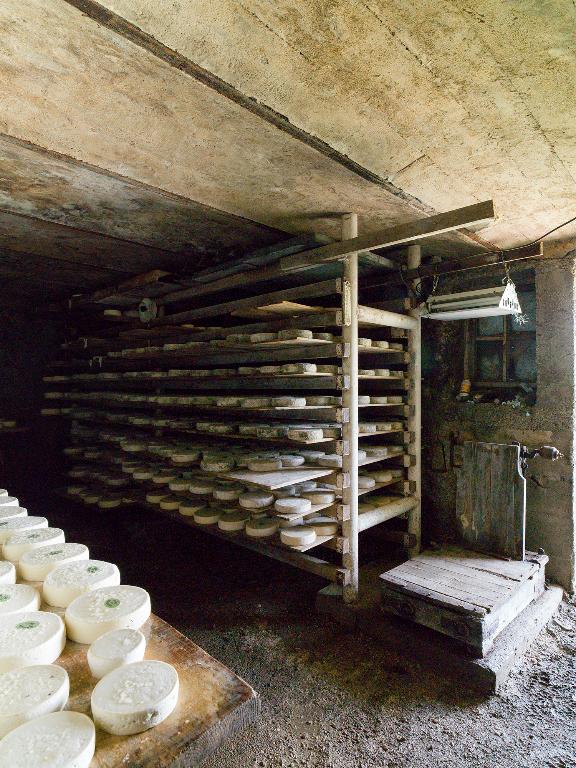

En 1877 (1er cadastre français), un chalet existe avec un plan identique au cadastre de 2014 (mais différent de l'état actuel pour le bâtiment d'habitation, qui présente un retour au nord-ouest sur les plans de 1877 et 2014, mais au sud-ouest lors de la visite). Les murs maçonnés et les charpentes des bâtiments actuels peuvent dater du dernier quart du 19e siècle. La cave isolée est peut-être postérieure au bâtiment d'habitation, qui comprenait déjà une cave voûtée.

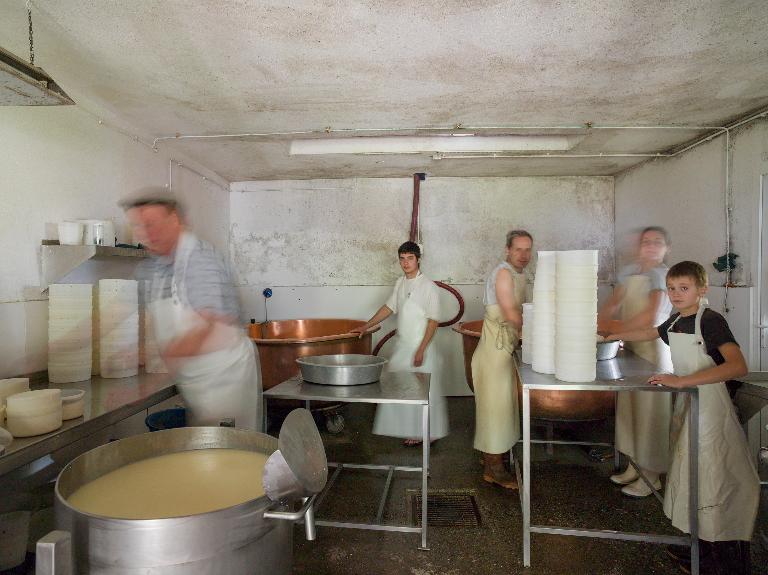

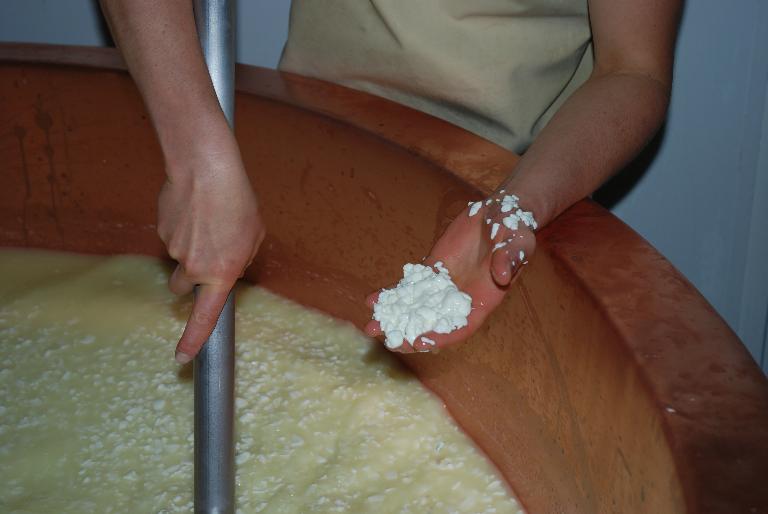

Vers 1925, l'alpage appartient à un bourgeois de Chambéry, M. Bérard ; il est acheté aux enchères par une famille de la commune, et appartient depuis en indivision aux héritiers des trois acheteurs (GAEC de la Dent de l’Arclusaz ; oral). Entre la fin du 20e siècle et le début du 21e, le bâtiment d'habitation et fabrication a été réaménagé pour installer une salle de fabrication aux normes et deux chambres pour les deux exploitants qui occupent conjointement le chalet ; les couchages se trouvaient auparavant au-dessus de l'étable. Les ouvertures ont alors été remaniées, avec des encadrements en ciment (date portée 1998), et une salle de bains ajoutée dans l'angle sud-est, avec des murs en parpaing de ciment aggloméré.

En 2014, le cheptel était d'environ 110 vaches laitières et un troupeau de chèvres, plus quelques cochons.

Photographe au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, site de Lyon