Le château de Menjoud a bénéficié en 2008-2009 d'un diagnostic patrimonial réalisé par l'architecte du patrimoine Claude Aznar en vue d'un projet d’aménagement en foyer d’accueil pour adultes handicapés vieillissants commandité par l’ACIS France (Association chrétienne des institutions sociales et de santé de France). Cette étude poussée sert de base à la synthèse qui suit (l'édifice n'a pas été visité).

Historique

Un étude archéologique menée par Sylvie Bocquet pour le même projet conclut à l’absence de vestige antique ou médiéval sur le site. C. Anzar reprend cependant dans son étude l'hypothèse de l'existence d'un édifice médiéval, sur lequel aurait été édifié le bâtiment de communs à l'ouest du château (le "vieux château" mentionné dans l'historique rédigé par Brigitte Dunoyer, qui a vendu le château en 1946, reproduit par M. Messiez : « le château tel qu’il est fut commencé vers 1580. Les matériaux qui servirent à le reconstruire provenaient, partie du vieux château, partie de l’antique forteresse de Miolans ». Au même endroit un autre historien amateur du château, le Dr Moret, mentionne "quelques fenêtres à meneaux et d'anciennes voûtes"), mais il n'y a pas de trace de cet édifice dans la documentation. C. Aznar situe la construction primitive du bâtiment principal vers la fin du 16e siècle ou le début du 17e. Il compare la porte nord à celle de l'église Notre-Dame de Chambéry commencée en 1599, et le garde-corps à balustres doubles de l'escalier (ce dernier semblant avoir fait l'objet d'une reprise par rapport au parti initial) avec des exemples datés du 1er tiers du 17e siècle. Une campagne d'embellissements importants aurait ensuite été menée dans le 4e quart du 17e siècle, comprenant des aménagements de la distribution (angle nord-est au 1er étage, avec suppression du mur de refend longitudinal à cet endroit ; édification d'une petite adjonction au sud, comprenant un office, des cabinets et un escalier de service), la majorité des décors peints (plafonds, lambris peint de la grande salle au 1er étage daté de 1679) et l'imposte de la porte d'entrée, l'aménagement du jardin avec la construction des quatre pavillons (et peut-être la modification de l'escalier extérieur pour permettre l'accès direct au jardin en façade sud). Ces deux premières phases sont à mettre en relation avec l'achat de la juridiction et seigneurie de Menjoud (démembrée de Miolans) en 1653 par Pierre François Rey du Noyer (1629-1672), juge mage de Savoie en 1652, fils d'un bourgeois de Saint-Pierre-d'Albigny qui achète en 1624 la juridiction, maison forte, fief et rente du Noyer. Plusieurs personnalités historiques sont citées en lien avec le château : Henri IV et Louis XIII, présents en Combe de Savoie à l'occasion de conflits avec la Savoie, Hortense Mancini (amie de la propriétaire, la baronne Françoise de Lucinge du Noyer) dans les années 1670, mais rien ne permet d'affirmer leur séjour à Menjoud pour les premiers ou son rôle dans l'aménagement du château (la légende lui attribue la commande de jardin à Le Nôtre) pour la seconde. L'attribution de la conception à Jules Hardouin-Mansart, Premier architecte de Louis XIV, est encore plus hasardeuse.

Sur la mappe sarde, vers 1730, la propriété de François Favier, baron du Noyer, aux Allués dessous (le toponyme de Menjoud n'apparaît pas) comprend les n° 3328 à 3336. On distingue le château dont l'escalier vers le jardin est dessiné, ainsi que les quatre pavillons (n°3329 et 3330 pour le jardin). Les cours est, ouest et nord du château sont figurées de la couleur du bâti mais semblent vides de construction hormis les pavillons, bien qu'une partie du bâtiment de communs semble avoir existé, et le bâtiment de dépendance au nord n'existe pas (cette parcelle, au n° 3334, a pour nature "allée de charmes"). A l'est le château est bordé de prés-vergers (n° 3333 et 3335) et d'une grande vigne (n° 3336) partagée par la grande allée est-ouest déjà existante.

Des campagne d'aménagements moins importants sont réalisées aux 18e et 19e siècles. Le plan cadastral de 1809 montre l'existence d'une glacière dans la cour nord et la table des propriétés foncières associée localise la chapelle dans le pavillon nord-ouest, son pendant occidental servant de logement du jardinier (indiqué dans un inventaire de 1819). La parcelle correspondant au pavillon sud-est a un numéro mais n'est pas lavée en rose (couleur du bâti). Ce plan montre également deux bâtiments allongés à peu près à l’emplacement de la chapelle actuelle, qui ont disparu sur le plan de 1890. Le bâtiment de communs à l'ouest du château a dû être agrandi à l'ouest après la modification du tracé de la route départementale 201. Le plan cadastral de 1890, l'agrandissement des communs et la création du bassin ovale dit "poissonnière" au sud (relevé de l'Etat de section de 1890, propriétés de Charles Antelgme Dijon de Cumanne rentier à Minjoux [sic] : I2 506, 507, 513 [pavillon sud-est], 520 bâtiments ; 508 glacière ; 509 bois d'agrément, 509 bis verger ; 512 avenue ; 515 chapelle ; 516 maison, sol et cour ; 517 maison, sol et cour, orangerie, remise, orangerie ; 519 (avec un bassin rond au centre), 522 jardin ; 523 (bassin ovale) poissonnière). La chapelle dans pavillon nord-est est encore utilisée en 1881. Les combles sont aménagés en 1901, avec création de lucarnes dans la toiture.

Au 3e quart du 20e siècle intervient un bouleversement dans l'histoire du château avec son aménagement en couvent de Visitandines. Le couvent de la Visitation de Lémenc, à côté de Chambéry, ayant été endommagé par les bombardements de 1944, les religieuses touchent des dommages de guerre pour le reconstruire. Elles font établir un devis de réparation aux architectes Dénarié et Davignon, puis en juin 1954 elles demandent l'autorisation d'utiliser les fonds pour acquérir et approprier Menjoud, en créant la Société civile immobilière de l’Arclusaz. Dénarié et Davignon donnent un premier projet (qui installe déjà le cloître devant le château) mais les religieuses décident de changer d’architecte et confient le projet à Bouvier et Chevallier, de Chamonix (Messiez indique que Chevallier était cousin du moine économe de l'abbaye de Tamié). Les religieuses s'installent à Menjoud en 1956 (date portée) et selon Messiez les travaux sont achevés en 1959. Les espaces du château sont réaménagés (des cloisonnements sont créés, des badigeons ou des faux-plafonds masquent les décors), un cloître où est déplacé le bassin rond occupe la première terrasse du jardin, le commun adjacent à l'ouest restructuré, avec adjonction d'un bâtiment Visiteurs et d'une chapelle au nord. Les grandes ouvertures en arc brisé que l'on retrouve sur le cloître et l’entrée sud du château, la chapelle et le bâtiment Visiteurs font la signature visuelle des nouveaux aménagements. Lors de l'achat par les religieuses, plusieurs décors sont vendus : outre les statues qui ornaient le jardin, le plus célèbre est le plafond de la grande salle du 1er étage acheté par l'hôtel Négresco à Nice. Une campagne de protection au titre des monuments historiques des décors du château et d'objets apportés par les religieuses est réalisée dans les années 1980, qui aboutit au classement le 23 juin 1988 de trois décors (le décor mural peint de la grande salle du 1er étage, le plafond peint de la grande salle du rez-de-chaussée, le plafond peint d'une salle au nord-est au 1er étage) et d'un ensemble d'objets (voir annexe).

Les religieuses vendent le château en 2005. Il est acheté par un organisme départemental, la Société d'Aménagement de la Savoie, avec le projet de construction d'un foyer d’accueil pour adultes handicapés vieillissants. il est revendu à des particuliers en 2016. Les bâtiments de la chapelle sont aménagés en gîte en 2018-2019. Un viticulteur investit la dépendance nord en 2017.

Description

Le château est construit à environ 500 m du bourg de Saint-Pierre-d’Albigny, au bord de l'ancienne route reliant Chambéry à Conflans (Albertville) et à l'angle nord-ouest d'un grand clos de 6,5 ha dont le terrain présente un dénivelé dans le sens nord-sud. Propriété agricole et demeure de plaisance sans fonction militaire, le bâtiment principal présente un plan rectangulaire dont les trois niveaux sont traversés par un refend longitudinal permettant une distribution double en épaisseur. Les élévations sont régulières, avec cinq travées du côté nord et sept au sud. La porte principale est du côté nord. Elle est en plein-cintre, avec des pilastres doriques et un extrados à trois fasces timbré d'une agrafe à profil à volute avec frise d’écailles au centre et surmontée d’une petite corniche. Les autres encadrements sont sans décor.

Du fait de la pente, le premier niveau est en étage de soubassement. Il comprend trois pièces couvertes en voûte maçonnée en arc segmentaire (deux voûtes sont visibles, l'existence de la dernière est supposée au-dessus d'un faux-plafond). Le Dr Moret y situe une "cuisine voûtée" pourvue d'une grande cheminée à colonnes avec plaque armoriée. Au rez-de-chaussée surélevé la porte nord donne accès à un grand escalier tournant à retours à quatre noyaux, sur arcs rampants, plus une volée droite desservant l’étage de soubassement. Le garde-corps est à balustres doubles, avec demi-balustres engagés dans les supports et piliers intermédiaires. L'inventaire de 1819 interprété par C. Aznar donne une fonction à plusieurs pièces qui sera reprise ici. De part et d'autre de l'escalier se trouvent : à l'ouest, une salle à manger, complétée par un office dans l'adjonction ; à l'est, une grande chambre et deux petits cabinets (dont celui communiquant avec la chambre de Madame). Les trois pièces du côté sud sont, au centre, une grande salle, à l'ouest, la chambre des enfants et à l'est la chambre de Madame. Au premier étage on trouve, de part et d'autre de l'escalier : à l'ouest, deux chambres, et à l'est, une chambre et un cabinet. Les trois pièces du côté sud sont, au centre, une grande salle, et de part et d'autre deux chambres.

Les pièces étaient dotées de plafonds peints d'un décor en grisaille sur les poutres et solives apparentes (plafonds en général composés de quatre poutres orientée nord-sud au rez-de-chaussée, est-ouest au 1er), à l'exception, au rez-de-chaussée, du cabinet de Madame, doté d'un plafond à décor de gypserie, et à l'étage, de la grande salle, de la chambre sud-est et de la chambre nord-est, dotées de plafonds à caissons ; ces décors ont sans doute fait l'objet d'une campagne postérieure. Les murs étaient également dotés de décors peints, très lacunaires à part dans la grande salle à l'étage. La rapide description ci-dessous reprend l'étude de C. Aznar.

Au rez-de-chaussée surélevé :

- chambre nord-est et cabinets attenants : fond ocre, palmettes-acanthes, « ruban géométrique », fleurons, laurier. Sur les murs : corniche, rinceaux ; lambris d’appui. Dans le cabinet de Madame, ajout d'un plafond à décor de gypseries : médaillon ovale au centre (toile peinte déposée : angelots), masques de feuilles, guirlandes, monogrammes dans des médaillons, coquilles, aigles aux angles. Le Dr Moret y situe la chapelle avant le 19e siècle.

- chambre des enfants (poutres orientées est-ouest) : fond jaune clair, bouquets de feuilles, rubans. Sur les murs : pilastres corinthiens, guirlandes de feuilles et fruits ; vases de fleurs, feuilles, oiseaux.

- grande salle : fond jaune vert, feuilles, ruban gaufré, palmettes-feuilles, roses et raisins ; sur les sous-faces : fleurs dans une tresse. Sur les murs : frise avec rinceaux de feuilles, amours ; bustes dans des médaillons ronds (cadre : feuilles, fruits, coquilles) en grisaille jaune sur fond bleu : roi, chevalier, guerrier, empereur. Cheminée de marbre surmontée de deux personnages peints (esclaves ?) (détruit, visible sur une photographie des années 1920).

- chambre de Madame : fond vert, rinceaux, volutes, feuilles, fleurs.

Au 1er étage :

- angle nord-est (divisé ensuite en chambre, cabinets et escalier) : 3 poutres orientées est-ouest, d'une portée de 8 m (pour palier la suppression du mur de refend à cet emplacement) ; mascaron, draperie, acanthe, tore de laurier, ruban géométrique, coquille. Dans la chambre, plafond à caissons représentant les quatre Evangélistes ; tores de laurier et rosaces sur les séparations. Sur les murs : corniche à denticules, oves et feuilles d’eau, frise à rinceaux sur fond bleu, lambris d’appui.

- chambre sud-ouest : enroulement d'acanthes sur fond ocre.

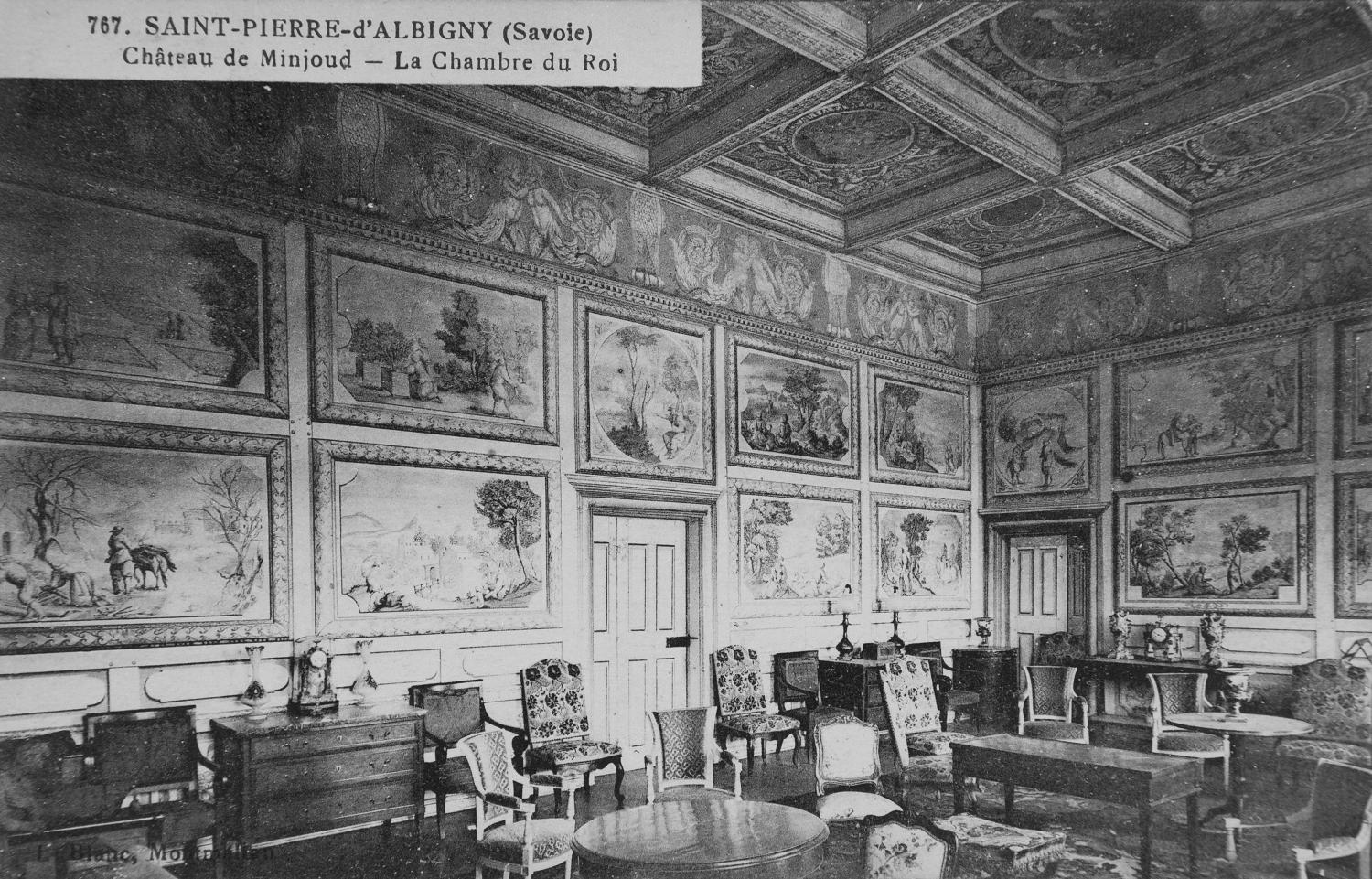

- grande salle : plafond à douze caissons, deux centraux (ovale aplati, cantonné d’espagnolettes : Abondance ; Victoire), quatre aux angles (ovales, cadre en tore de laurier, encadré de Renommées en termes : allégories), six intermédiaires (ronds, cadre d’oves, quatre supports masculins terminés en feuilles). Sur les murs : paysages de fantaisie et scènes champêtres dans un lambris feint, composé de panneaux bas, cimaises, frises, panneaux hauts découpés en compartiments pour les tableaux (deux registres), corniche moulurée. Signature : Albert 1679. [correspond à la "chambre du roi" sur la carte postale en illustration]

- chambre sud-est : plafond à caissons. Poutres : rinceaux feuillagés ou à têtes d’oiseau, motif central : pot à feu ou corbeille de fruits. Fond bleu, grisaille, rehauts rouges. Caissons : décor végétal avec enroulements, personnages sur des piédestaux dont Poséïdon (plafond disparu, connu par une photographie du Musée Savoisien). Sur les murs : corniche à oves, denticules, rinceaux feuillagés ou à têtes d’oiseau, médaillons ronds à fond bleu, bustes de femmes au centre et hommes de part et d’autre, en camaïeu jaune, encadrées d’animaux (chevaux, cervidés) à corps de feuille. Cheminée en marbre noir veiné blanc, à tore (détruite). Parquet.

René François Joseph Bouvier, né à Paris. Elève à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. Architecte à Chamonix (Haute-Savoie), associé à Henri Chevallier dans le cabinet Bouvier & Chevallier à Chamonix entre 1949 et 1967 ; architecte des Bâtiments civils et Palais nationaux. Voir https://agorha.inha.fr/ark:/54721/a23bdfed-4304-4e5a-83a2-4f8ad8bfd5a8