Les récits réalisés par l´association les Amis de Viuz-Faverges mentionnent la présence d´une molette sur le site dès 1497. En 1642, François feu Amédée Emin exploite la martinette de la Curiale et avant 1680, le martinet à cuivre géré par la famille Emin passe à la famille Desrippes mais le site est détruit pas les grandes inondations qui touchent Faverges dans les années 1730. Jean-Baptiste Desrippes revend les vestiges au marquis de Faverges mais la Révolution française pousse les nobles à céder leurs biens. Le meunier Jaconis en prend donc la gérance avant de céder la propriété à Jean-Pierre le Jeune fils de Pierre Duport, propriétaire des soieries de Faverges, lequel y transporte le moulin de Sainte-Catherine après 1833. L´activité traditionnelle du site reste la meunerie mais le site connaît un regain d´activité qui pousse les propriétaires à pratiquer de nouveaux captages dans le torrent du Saint-Ruph. De tous temps, la ville de Faverges a subi les caprices de ce cours d´eau qui a inondé à plusieurs reprises le village. Aussi les habitants de Faverges se sont appliqués à se défendre contre les irruptions de ce torrent avec la construction de deux digues qui ont des murs de 0 m 80 et 1 mètre d´épaisseur fondés profondément et solidement construits avec mortier et chaux hydraulique. L´extrémité amont du premier de ces murs s´appuie à un roc dit de la Curiale à côté du moulin, dont le pied baigne dans le torrent et d´où jaillit une source appelée la Fontaine de Faverges, qui alimente le cours d´eau. Mais la tradition veut que les qualités de cette eau aient poussé les habitants à contourner les eaux de la source au pied de la montagne du château de Faverges. D´où elles continuent leurs cours vers une dérivation du torrent de Monthoux (ou torrent de la Chaise) dans laquelle elles se jettent. Le canal de la Fontaine de Faverges a été ouvert de la main d´homme depuis un temps fort éloigné et paraît remonter au XIIIème siècle. Les meuniers qui se sont succédés à la gérance du moulin ont pratiqué plusieurs prises d´eau non réglementées dans le torrent du Saint-Ruph. Aussi pour éviter tout débordement un trop plein se trouvant sur le Champ de Mars se chargeait de rendre ce surplus au torrent. En fait le débit de la source Fontaine est jugé très vite comme insuffisant par les usiniers qui en utilisent l´eau. De ce fait, les ateliers se trouvant en aval souhaitent eux aussi profiter de cet afflux d´eau. Par pétition du 30 avril 1863 adressée au conseil municipal de Faverges divers habitants de cette commune exposent que depuis des temps immémoriaux, le ruisseau de la Fontaine de Faverges passe dans la ville au dessous d´un grand nombre de maisons établies sur la rue Centrale et sur la rue du Coq, que les propriétaires des usines établies sur ce cours d´eau ont successivement exhaussé leurs retenues d´eau et ont même dérivé pour les amener dans le ruisseau, une partie des eaux du torrent Saint-Ruph ou de la Glière, et qu´ils ont ainsi considérablement relevé le niveau des eaux et augmenté les causes d´insalubrité des habitations sous lesquelles elles passent. Que ces entreprises ont du être faites sans autorisation car l´autorité qui les eût permises des tiers et auraient surtout empêché le percement de la digue qui défend la ville des inondations du Saint-Ruph. Ce percement qui a été fait avec la plus grande négligence et sans aucune précaution pour prévenir l´irrigation des eaux de ce torrent, que des usines accumulent dans le canal des matières. Les débris forment de remous qui ont une incidence sur les fondations des maisons des habitants à cause de l´infiltration en eau. La dérivation du Saint-Ruph a pour conséquence indirecte la dérivation de graviers qui nécessite le curage réalisé depuis toujours par les habitants de Faverges pour chaque parcelle. Ceci dit les habitants ne souhaitent pas un détournement du ruisseau de la Fontaine qui coule depuis des siècles dans le village et que la riveraineté n´est pas en cause mais c´est surtout l´utilisation qui en en faite. Les habitants préconisent la destruction du moulin se trouvant à l´entrée de la ville. A cette époque l´usine de la Fontaine est un moulin à blé appartenant à M. Le Baron Jules. Cette usine est située à 120 mètres de l´origine du cours d´eau. Sa construction remonte à une époque déjà ancienne, elle est mise en mouvement par une roue de trois mètres de diamètre. Il apparaitraît que les mécanismes du moulin ayant successivement augmenté depuis son établissement, les propriétaires ont peu à peu relevé le fond du canal en amont de la roue, afin d´obtenir un accroissement de chute correspondant. Mais comme cet exhaussement était limité par la pente du cours d´eau et qu´en l´exagérant on aurait arrêté l´écoulement des eaux de la source. Cela a contraint les usiniers à se procurer un accroissement de force en pratiquant la dérivation des eaux du torrent de Saint-Ruph. Malgré ces travaux non réglementés les ingénieurs qui instruisent la mise en place d´un nouveau droit d´eau réglementant toutes les usines du ruisseau Fontaine, considèrent que la prise d´eau du torrent Saint Ruph doit être conservée et modifiée de manière à supprimer le danger qui pourrait menacer la ville de Faverges au moment d´une forte crue. De façon à réduire la quantité d´eau admise par cette prise d´eau à ce qui est strictement nécessaire pour subvenir à l´insuffisance du débit de la source. Le propriétaire de l´usine de la Fontaine a établi sans aucune autorisation une dérivation des eaux du torrent du Saint Ruph, afin d´augmenter la force motrice du cours d´eau. A cet effet, il a pratiqué dans le mur de défense de la ville, à 13 mètres plus bas que la grille d´où sort la Fontaine. Une ouverture demi-circulaire de 0 mètre 80 de diamètre et de 0 mètre 40 de flèche établie au niveau du lit du torrent et fermé par une grille en fer, destinée à arrêter les cailloux. Une retenue en pieux assez grossière est établie dans le lit du Saint-Ruph. A 40 mètres plus bas, il a été pratiqué dans le mur de défense une seconde ouverture rectangulaire de 0 m 60 de largeur et de 0 m 70 de hauteur, qui ne peut fournir de l´eau que dans les crues. Ces deux ouvertures pratiquées sans aucun soin. A 70 mètres au dessous de l´usine de la Fontaine, la ville de Faverges a fait établir un vannage en bois destiné à retenir l´excédant des eaux du canal et les rejeter dans le torrent de Saint-Ruph à travers la place d´Armes. Composé de deux vannes, ce trop plein a plusieurs fois été détruit par les usiniers situé en aval qui souhaitaient eux aussi profiter du débit du ruisseau du Saint Ruph. Cette nouvelle dérivation a permis de doubler le volume des eaux du canal. Le canal servait aussi de réceptacle à toutes les ordures des habitations sous lesquelles le ruisseau passe. Ainsi l´augmentation du débit, l´augmentation du niveau de l´eau de 0 m 60 et les débris touchent les fondations des maisons. Cette menace pousse les autorités à réglementer toutes les usines se servant des eaux de la Fontaine sachant que quatre sites n´ont jamais été autorisés par le pouvoir sardes. Ce nouveau règlement permet dès 1892 au Sieur Dumont d´installer une usine d´éclairage électrique. Ce projet est repris en 1895 par M. Joseph Sicaud qui fait développer une prise d´eau avec barrage et une conduite métallique de 53 cm de diamètre sur 700 mètres en amont de la place d'Armes. L´usine est opérationnelle en 1896 et le moulin en devient une annexe. M. Claude-François Cartier fait monter en complément une scierie pour profiter au mieux de ce nouveau captage. Ce nouveau site de production entraine de nombreux conflits. Profitant de sa position avantageuse, le concessionnaire prend soin de racheter la forge du Villaret sur le Saint-Ruph en aval pour y installer une nouvelle prise d´eau qui prolonge la première et y installer une seconde usine hydroélectrique à partir de 1899. Mais très vite, M. George, directeur des Soieries Goud, l´une des principales usines de la ville s´oppose au gestionnaire lors de nombreux procès. En 1901, ce dernier obtient gain de cause et M. Cartier ne peut plus utiliser son réservoir d´eau au Villaret et fermer sa scierie. A la veille de la Seconde Guerre Mondiale, la seconde grande usine de la ville rachète le domaine et fait démolir la centrale hydroélectrique et y instale un boulodrome, l´ancien moulin qui servait de maison est démoli en 1924 et accueille le bâtiment du boulodrome dédié au divertissement des ouvrier de l´usine Staübli. Deux centrales hydroélectriques canalisant les eaux du ruisseau Fontaine sont des précieux compléments pour l´usine.

- enquête thématique régionale, Patrimoine hydraulique des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays de Savoie - Faverges

-

Hydrographies

le), Lac d'Annecy Ruisseau de Montmin

-

Commune

Faverges

-

Lieu-dit

Faverges

-

Adresse

409 route de La Fontaine

-

Cadastre

0D 2

81; 3574; 3576; 3573; 2283; 2284; 5510

-

Dénominationscentrale hydroélectrique

-

Parties constituantes non étudiéescentrale hydroélectrique, maison, barrage

Les récits réalisés par l´association les Amis de Viuz-Faverges mentionnent la présence d´une molette sur le site dès 1497. En 1642, François feu Amédée Emin exploite la martinette de la Curiale et avant 1680, le martinet à cuivre géré par la famille Emin passe à la famille Desrippes mais le site est détruit pas les grandes inondations qui touchent Faverges dans les années 1730. Jean-Baptiste Desrippes revend les vestiges au marquis de Faverges mais la Révolution française pousse les nobles à céder leurs biens. Le meunier Jaconis en prend donc la gérance avant de céder la propriété à Jean-Pierre le Jeune fils de Pierre Duport, propriétaire des soieries de Faverges, lequel y transfert le moulin de Sainte-Catherine après 1833. L´activité traditionnelle du site reste la meunerie mais le site connaît un regain d´activité qui pousse les propriétaires à pratiquer de nouveaux captages dans le torrent du Saint-Ruph. De tout temps, la ville de Faverges a subi les caprices de ce cours d´eau qui a inondé à plusieurs reprises le village. A cette époque l´usine de la Fontaine est un moulin à blé appartenant à M. Le Baron Jules. Cette usine est située à 120 mètres de l´origine du cours d´eau. Sa construction remonte à une époque déjà ancienne, elle est mise en mouvement par une roue de trois mètres de diamètre. Il apparaitraît que les mécanismes du moulin ayant successivement augmenté depuis son établissement, les propriétaires ont peu à peu relevé le fond du canal en amont de la roue, afin d´obtenir un accroissement de chute correspondant. Mais comme cet exhaussement était limité par la pente du cours d´eau, cet aménagement a arrêté l'écoulement de l'eau. Cela a contraint les usiniers à se procurer un accroissement de force en pratiquant une dérivation des eaux sur le torrent de Saint-Ruph. Les services instructeurs de l´époque pensent que l'exhaussement du lit de la source a permis à cette dernière de se frayer un lit souterrain alimentant le Saint-Ruph. Malgré des travaux non réglementés, les ingénieurs qui instruisent la mise en place d´un nouveau droit d´eau réglementant toutes les usines du ruisseau Fontaine, considèrent que la prise d´eau du torrent Saint-Ruph doit être conservée et modifiée de manière à supprimer le danger qui pourrait menacer la ville de Faverges au moment d´une forte crue. De façon à réduire la quantité d´eau admise par cette prise d´eau à ce qui est strictement nécessaire pour subvenir à l´insuffisance du débit de la source, le vannage communal de la place d´Armes est remplacé par un orifice à débit constant fournissant 0 mètre 55 d´eau pour satisfaire aux besoins des usines et des irrigations. Ce nouveau règlement permet dès 1892 au Sieur Dumont d´installer une usine d´éclairage électrique, ce projet est repris en 1895 par M. Josep Sicaud qui construit une prise d´eau avec barrage et une conduite métallique de 53 cm de diamètre sur 700 mètres en amont de la place d' Armes. L´usine est opérationnelle en 1896 et le moulin en devient le voisin. M. Claude-François Cartier fait monter en complément une scierie pour profiter au mieux de ce nouveau captage. Ce nouveau site de production entraîne de nombreux conflits. Profitant de sa position avantageuse, le concessionnaire prend soin de racheter la forge du Villaret sur le Saint-Ruph en aval pour y installer une nouvelle prise d´eau qui prolonge la première et y installer une seconde usine hydroélectrique à partir de 1899. Mais très vite, M. George, directeur des Soieries Goud, l´une des principales usines de la ville s´oppose au gestionnaire lors de nombreux procès. En 1901, ce dernier obtient gain de cause et M. Cartier ne peut plus utiliser son réservoir d´eau au Villaret et fermer sa scierie. A la veille de la Seconde Guerre Mondiale, la seconde grande usine de la ville rachète le domaine et fait démolir la centrale hydroélectrique pour y installer un boulodrome. L´ancien moulin qui servait de maison est démoli en 1924 et accueille le bâtiment du boulodrome dédié au divertissement des ouvrier de l´usine Staübli. Deux centrales hydroélectriques canalisant les eaux du ruisseau Fontaine sont des précieux compléments pour l´usine.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 15e siècle

- Principale : 2e quart 17e siècle

- Principale : 2e quart 18e siècle

- Principale : 2e quart 19e siècle

- Principale : 3e quart 19e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

-

Dates

- 1497, daté par source

- 1642

- 1730

- 1833

- 1865

- 1892

- 1895

- 1901

- 1924

Le torrent du Saint-Ruph, l´un des principaux affluents qui alimente le Lac d´ Annecy, prend sa source au coeur du massif des Bauges, au col d´Orgeval à 1758 mètres d´altitude, à la limite des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il coule sur plus de dix kilomètres suivant un axe sud-ouest, nord-est avant de rejoindre la commune de Faverges. A partir de cette ville, ce torrent change de nom et s´appelle l´Eau morte ou la Glière pour se jeter dix kilomètres plus loin dans le lac d´Annecy. Depuis la commune de Seythenex, la rivière alimentait plusieurs artifices. A l´entrée de la ville de Faverges, ce sont les anciennes fonderies du Villaret qui profitaient du détroit des torrents du Saint-Ruph, du ruisseau du Bard et du nant Debout. La prise d´eau de cet atelier, ainsi que le bâtiment, témoignent encore de cette activité. Utilisée en complément, cette première prise d´eau alimentait aussi le barrage de la centrale de la Curiale. Située à 96 mètres en aval du bâtiment de la fonderie, les vestiges du seuil s´appuient sur la rive gauche du hameau du Villaret. D´ici une conduite en fonte amenait l´eau jusqu´à la centrale de la Curiale et le moulin pour grossir les eaux de la source Fontaine, bief traversant du sud au nord, la ville de Faverges. Pour arriver au lieu de la Curiale, il faut donc suivre l´ancien tracé de la conduite forcée sur la rive droite du torrent Saint-Ruph. A plus de 604 mètres en aval, la plate-forme de la Curiale est visible. Protégé par le mur de la digue, cet espace forme une terrasse relativement plane contiguë au torrent du Saint-Ruph, très peu élevée, le terrain descend en direction de la veille ville. Caché dans le roc de la Curiale, la source fontaine forme une cavité profonde protégée par une grille métallique, un trop plein a été aménagé pour évacué les eaux en cas de forte crue. Entièrement réalisé en pierre maçonnée, ce dispositif complète le système défensif communal. Sur plus d´un kilomètre, les murs de la digue suivent tantôt le parcours sinueux du torrent ou forment une ligne de défense droite avec des contreforts et des épis repoussant les eaux du torrent dans son lit primitif. Ainsi protégées, les eaux de la Fontaine, passent sous les fondations d´une première centrale hydroélectrique. Ce canal à ciel ouvert alimente cette petite centrale dès sa sortie. De plan carré avec une emprise au sol de 33 m², la microcentrale comporte quatre baies sur sa façade postérieure et seulement trois travées sur sa façade antérieure dont deux portes. Le tout reste protégé par une corniche débordante coiffant le toit terrasse. Une partie du bâtiment enjambe le ruisseau de la Fontaine. Une seconde micro-centrale complète ce dispositif 67 mètres en aval. Située à l´emplacement même de l´ancien moulin détruit en 1923, le bâtiment se trouve avec le bâtiment du boulodrome de part et d´autre du bief. Composant le second palier, cette micro-centrale de plan en L, comprend une grille avant la chute d´eau qui passe sous le bâtiment. Disposant de peu d´ouvertures, cet édifice en béton dispose lui aussi d´un toit terrasse. Entre les deux centrales, on a pris soin d´aménager plusieurs cavités communiquant avec le torrent du Saint-Ruph. Certaines assurent le trop plein, d´autres viennent prélever de l´eau dans le torrent pour compléter les eaux de la source. Entre le canal et le torrent, les pistes du boulodrome sont complétées par les alignements de peupliers qui bordent l´ancienne place d´Armes. Un troisième palier est amorcé par le canal à la sortie de ce parc, une vanne régulatrice en fer forgé se charge de moduler le débit du bief à l´entrée des faubourgs de la ville. Le canal continue sa course sur une plate-forme en gradins complètement clause par les murs des jardins qui entourent le centre historique de Faverges.

-

Murs

- pierre

- béton

- enduit

-

Plansplan régulier, plan régulier en L

-

Étages1 étage carré

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à deux pans

-

Énergies

- énergie hydraulique

-

État de conservationremanié

-

Statut de la propriétépropriété privée

Au regard du PLU de Faverges, ce site se trouve en zone Ua, zonage à forte densité urbaine aux franges du centre historique dans l'ancien quartier des Fabriques qui connaît une forte croisance urbaine depuis le début des années 2000. Ce secteur var faire l'objet d'une reconversion urbaine avec l'aménagement d'un nouveau parc.

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

-

CAH Haute-Savoie : 1 G 2

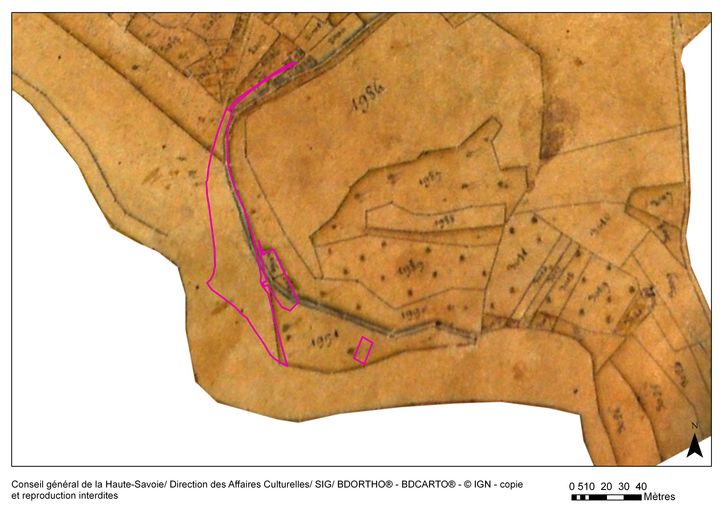

Mappe sardes, cadastre de 1739, atlas, 12 ème feuille, copie. 1827Plan

-

AD Haute-Savoie : 3 P 3/4675

Extrait de la Section D Feuille n°14 du cadastre de Faverges, 1:1 000. 20 décembre 1905Plan

-

CAH Haute-Savoie

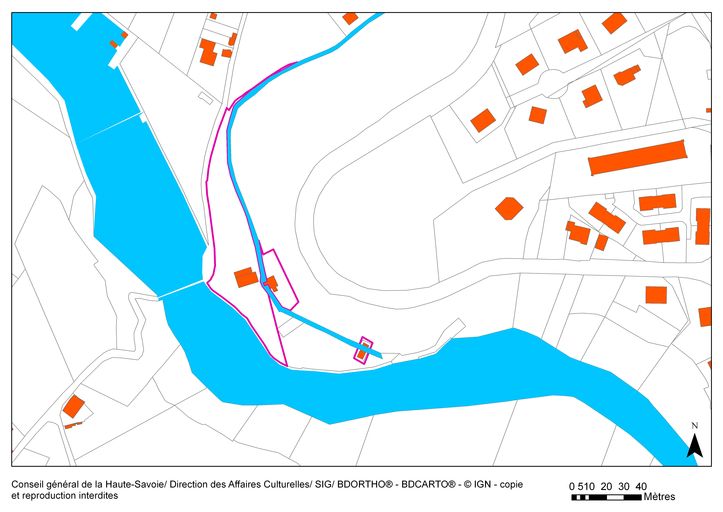

Photo Aérienne, Conseil général de la Haute-Savoie/ Direction des Affaires Culturelles/ SIG/ BDORTHO® - BDCARTO® - © IGN - copie et reproduction interditesPlan

-

AC Faverges : 2 O 2

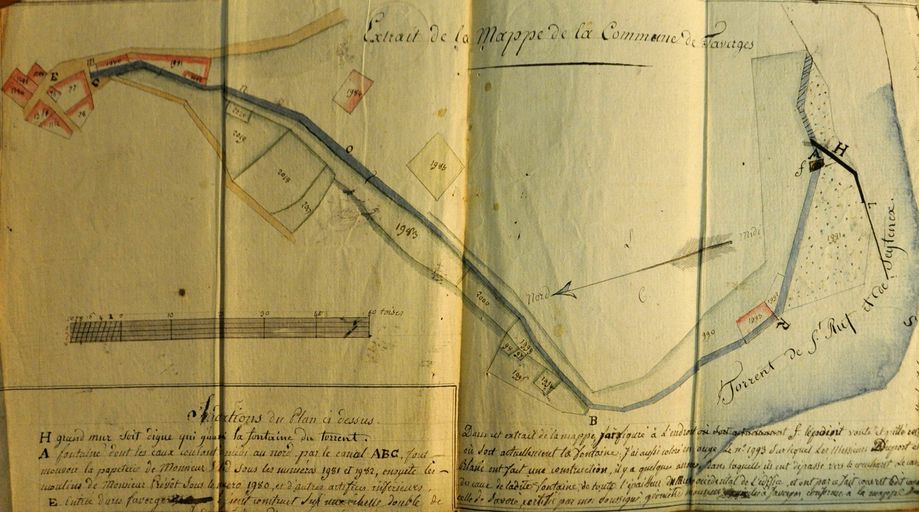

Extrait de la Mappe Sarde de la commune de Faverges, 1732.Plan

-

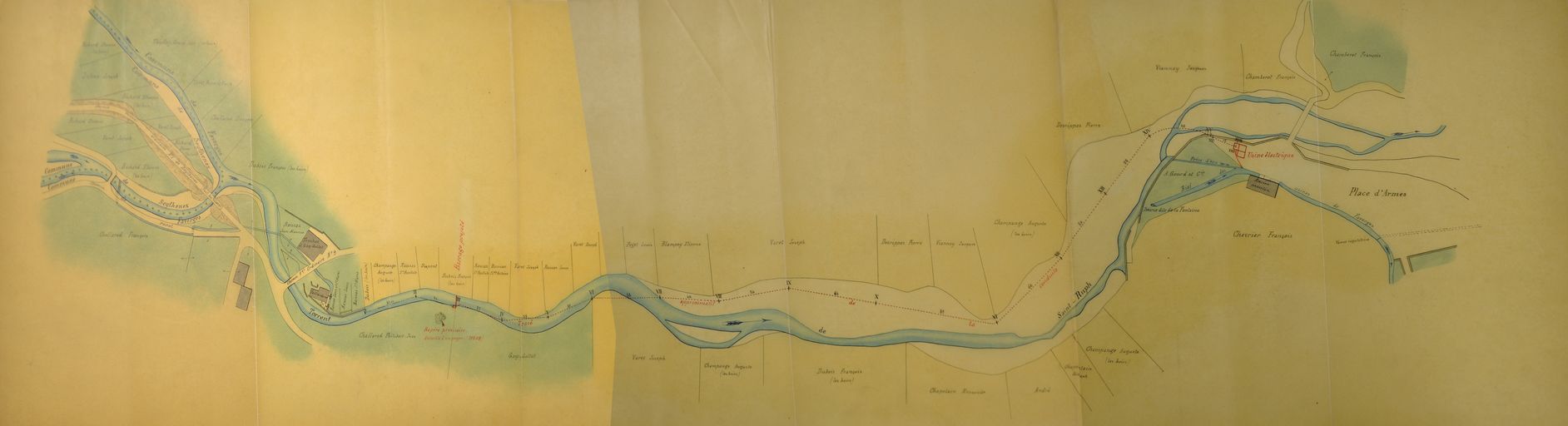

AD Haute-Savoie : 6 S 77

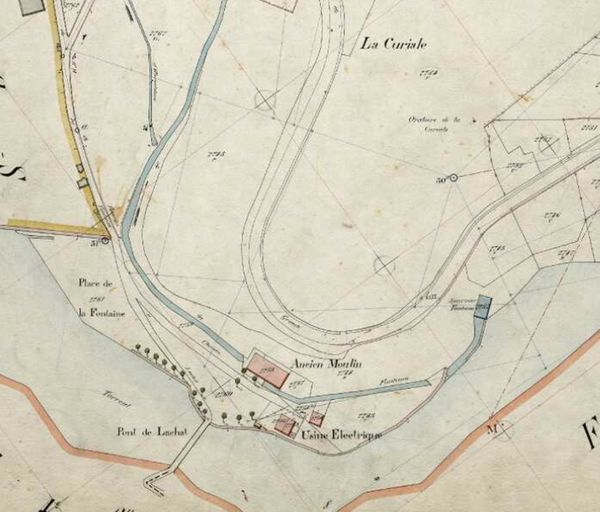

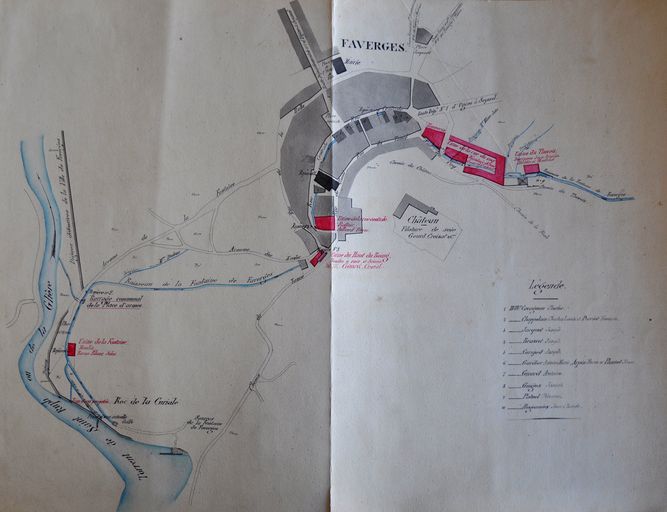

Plan général des usines de Faverges, réglement pour l'usage des eaux du ruisseau de la Fontaine, 20 février 1865.Plan

-

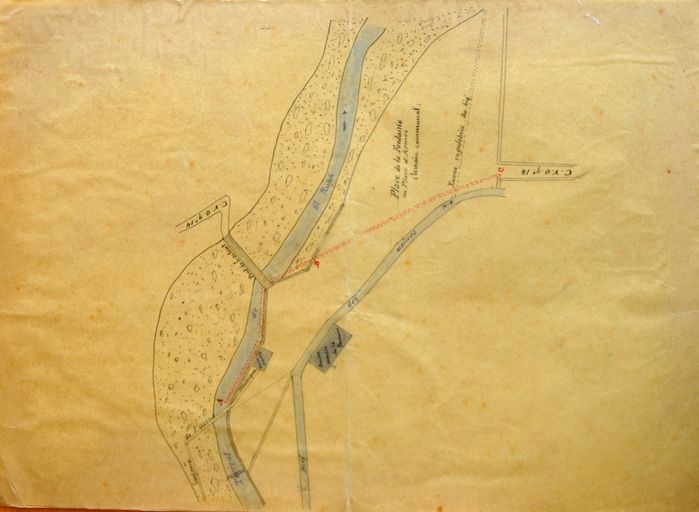

AD Haute-Savoie : 6 S 77

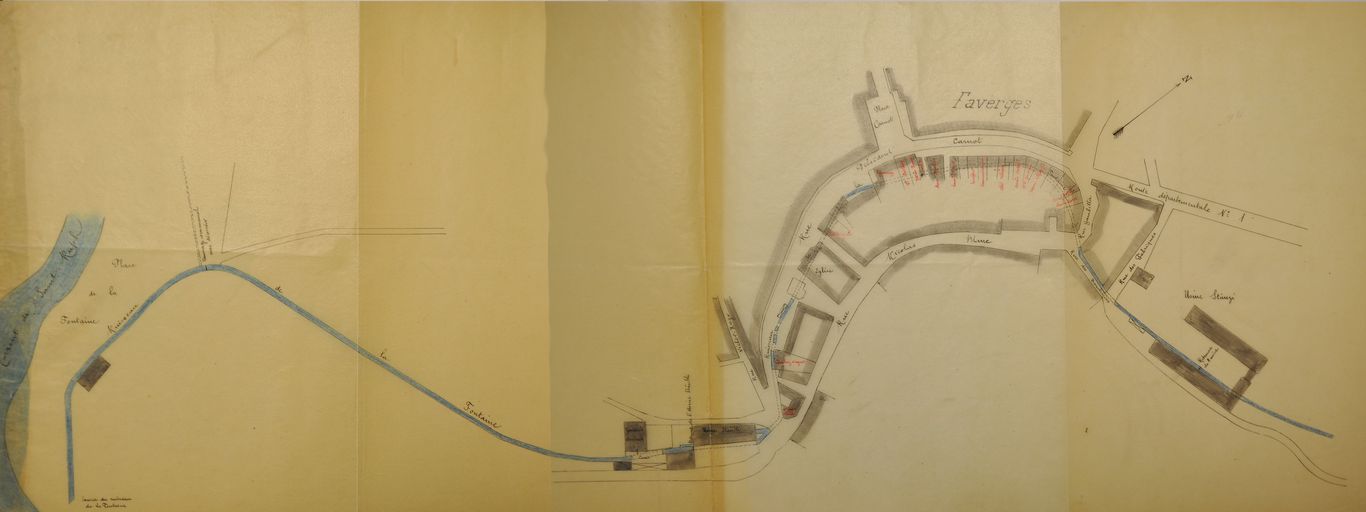

Plan général des abords de l'usine de la rue du Coq, réglement pour l'usage des eaux du ruisseau de la Fontaine, 20 février 1865.Plan

-

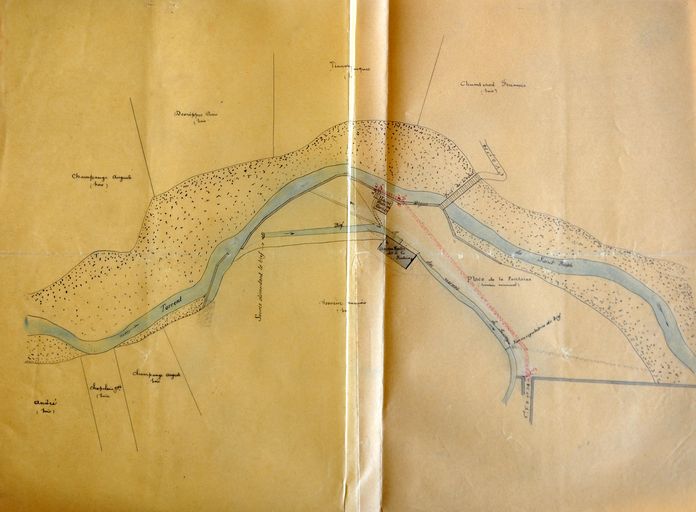

AD Haute-Savoie : 6 S 77

Plan général des abords des usines de la Fontaine et du Haut-Bourg, réglement pour l'usage des eaux du ruisseau de la Fontaine, 14 mars 1865.Plan

-

AD Haute-Savoie : 6 S 77

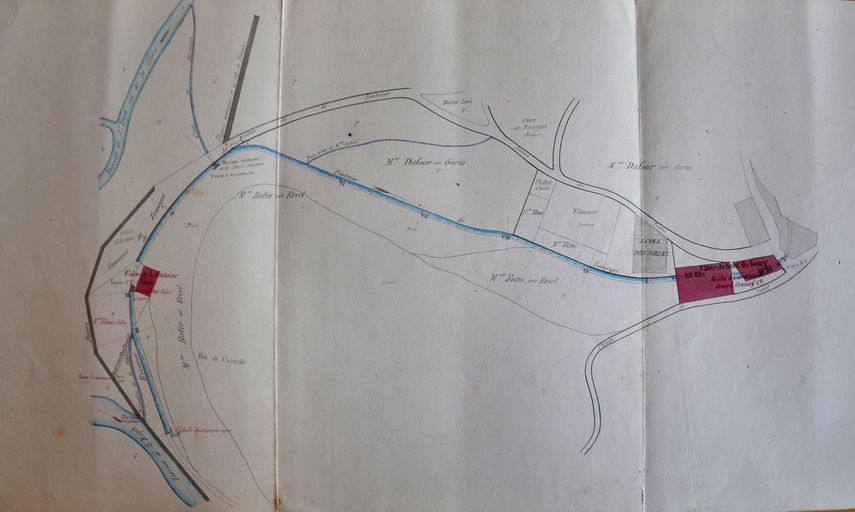

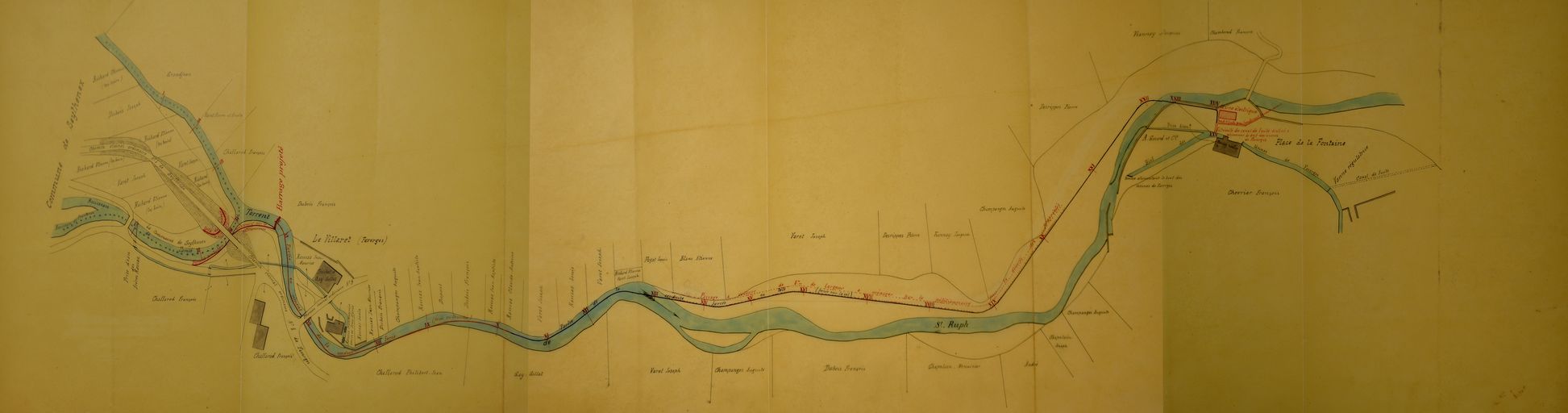

Torrent de Saint Ruph, commune de Faverges, plan général, construction d'un barrage par le Sieur Sicaud, concessionnaire de l'éclairage électrique de la ville de Faverges, pétitionnaire, 13 novembre 1895.Plan

-

AD Haute-Savoie : 6 S

Torrent de Saint Ruph, plan général, construction d'un barrage et établissement d'une prise d'eau dans le torrent de Saint Ruph par M. Dumont Pierre, 26 décembre 1892.Plan

-

AD Haute-Savoie : 6 S

Torrent de Saint Ruph, plan général, construction d'un barrage par le Sieur Picaud, concessionnaire de l'éclairage électrique de la ville de Faverges, 13 novembre 1895Plan

-

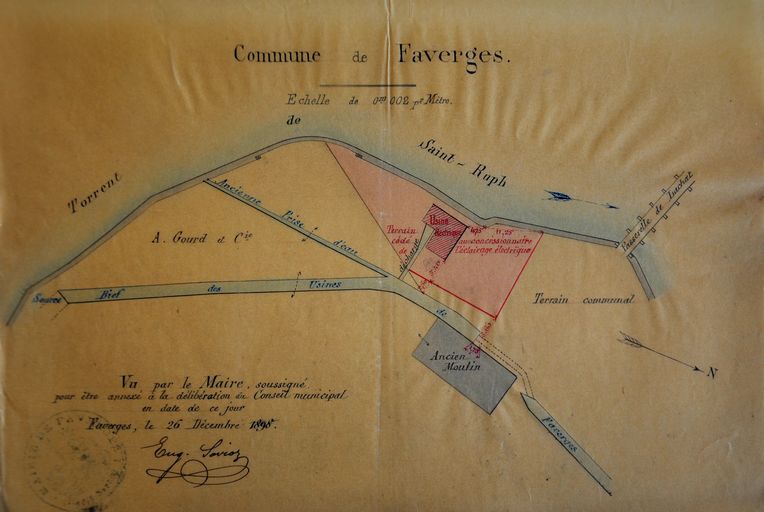

AD Haute-Savoie : 2 O

Plan de la centrale électrique de la Curiale annexé à la délibération du Conseil municipal de Faverges du 26 décembre 1898.Plan

-

AD Haute-Savoie : 2 O

Hydraulique agricole, torrent de Saint Ruph, pétition Coumes Jean, plan des lieux, 14 décembre 1906Plan

-

CAH Haute-Savoie

Résurgence de la source Fontaine en amont des micro-centrales hydroélectrique de la CurialePhoto

-

CAH Haute-Savoie

Détail Photo

-

CAH Haute-Savoie

Trace de l'ancien seuil dérivant les eaux du Saint RuphPhoto

-

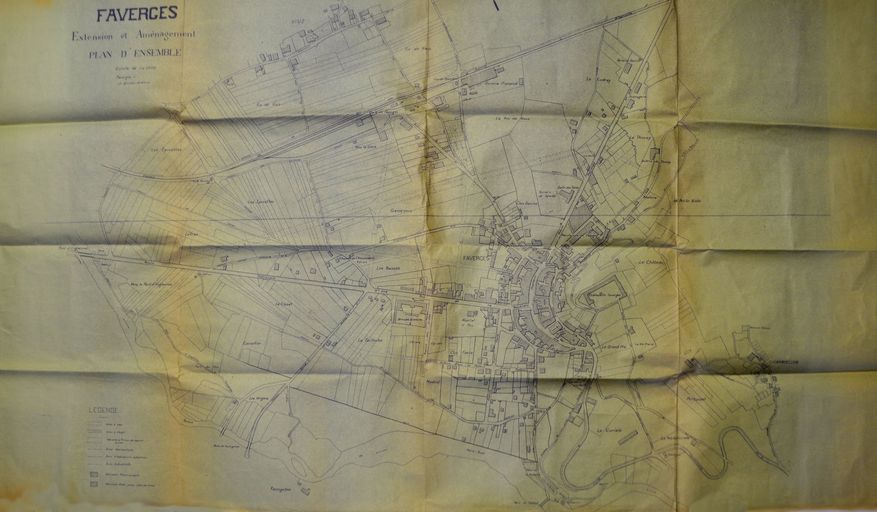

AC Faverges

Faverges, extension et aménagement, plan d'ensemble, 1:2000Plan

-

CAH Haute-Savoie

Vue de la digue prise depuis le torrent du Saint RuphPhoto

-

CAH Haute-Savoie

Autre vue de la digue prise depuis le torrent du Saint RuphPhoto

-

CAH Haute-Savoie

Autre vue de la digue avec le trop plein de la source FontainePhoto

-

CAH Haute-Savoie

Façade postérieure de la première micro-centrale hydroélectrique de la CurialePhoto

-

CAH Haute-Savoie

Elévation sud-ouest de la première micro-centrale hydroélectrique de la CurialePhoto

-

CAH Haute-Savoie

Canal de fuite de la première micro-centrale hydroélectrique de la CurialePhoto

-

CAH Haute-Savoie

Dérivation du ruisseau FontainePhoto

-

CAH Haute-Savoie

Détail de la grille de protection de la seconde micro-centrale électriquePhoto

-

CAH Haute-Savoie

Canal d'alimentation provenant du ruisseau du Saint Ruph et alimentant la dérivation FontainePhoto

-

CAH Haute-Savoie

Vue de la façade postérieure de la seconde micro-centrale de la Curiale

Documents d'archives

-

AD Haute-Savoie : 10 FS 204 Réparations, construction et rehaussement de la digue de Faverges 1818-1859.

-

AD Haute-Savoie : 10 FS 217 Pont sur le torrent Saint-Ruph, métré, détail estimatif des travaux, profils longitudinaux, plan du torrent Saint-Ruph. 1818-1859.

-

AD Haute-Savoie : 6 S 77. Règlement d´eau des usines et prise d´eau sur le ruisseau de la Fontaine à Faverges, l´usine dite de la Fontaine de M. le Baron Blanc Jules. 1865

-

AD Haute-Savoie : 6 S 77. Règlement d´eau des usines et prise d´eau sur le ruisseau de la Fontaine à Faverges, l´usine dite de la Fontaine de M. le Baron Blanc Jules. 1865.

-

AD Haute-Savoie : 6 S 77. Règlement d´eau des usines et prise d´eau sur le ruisseau de la Fontaine à Faverges, plan général des usines. 1865.

-

AD Haute-Savoie : 2 O 978 Adjudication de l´éclairage des rues et places publiques 1869-1887.

-

AD Haute-Savoie : 2 O 978 Exhaussement de la digue du Crêtet. 1879.

-

AD Haute-Savoie : 2 O 978 : Projet de construction de digues en aval du pont d´Englennaz sur le torrent de Saint-Ruph. 1884.

-

AD Haute-Savoie : 2 O 978 Exhaussement du barrage sous Glaise. 1888.

-

AD Haute-Savoie : 6 S 77. Construction d´un barrage de prise d´eau dans le torrent de Saint-Ruph pour mettre en mouvement les artifices d´une usine destinée à l´éclairage électrique de la ville de Faverges par M. Dumont Pierre. 1892.

-

AD Haute-Savoie : 6 S 77 Barrage de prise d´eau dans le torrent du Saint-Ruph pour amener la conduite forcée en ciment, la force destinée à actionner une dynamo pour la production de l´éclairage électrique de la ville de Faverges par M. Sicaud. n.p.

-

AD Haute-Savoie : 2 O 978 Traité de concession pour la distribution électrique. 1892-1905.

-

AD Haute-Savoie : 6 S 77. Réparation du bief des usines de Faverges pour protéger les caves à la Curiale de M. Chevrier Fernand, distillateur. 1924

-

AD Haute-Savoie : 2 O 978 Renforcement des digues de protection de Faverges et du hameau d´Englennaz. 1917.

-

AD Haute-Savoie : 2 O 978 Reconstruction d´une passerelle sur le torrent de Saint-Ruph. 1928.

-

AD Haute-Savoie : 2 O 978 Construction d´une passerelle intercommunale sur le torrent de Saint-Ruph entre le hameau de Galise et le chef-lieu de Seythenex. 1928

-

AD Haute-Savoie : 2 O 978 Reprise de la concession par la société des Forces du Fier : cahier des charges, relèvements de tarifs 1915.

-

AD Haute-Savoie : 2 O 978 Extension de la concession pour l´électrification des hameaux, avenant au cahier des charges, plan, décompte de travaux 1925-1933.

Bibliographie

-

ABRY Christian, DEVOS Roger, RAULIN Henri, CUISENIER Jean, Les sources régionales de la Savoie : une approche ethnologique : alimentation, habitat, élevage. Paris : Edition Fayard, 1979, 661 p.

-

BROJEAN Joseph, La Savoie agricole, industrielle et manufacturière. Chambéry: Imprimerie A. Pouchet et Cie, 1863, 172 p.

-

GRILLETI Jean-Louis, Dictionnaire historique, littéraire et statistique des départements du Mont-Blanc et du Léman. Chambery : J.F Puthod Libraire, 1807, 340 p.

-

CHAIZE, Les maîtres de forge en Bauges. dans L'Histoire en Savoie, n°129. Chambéry : SSHA, 1998.

-

Garioud N, Histoire et archéologie des mines de fer et des installations métallurgiques du massif des Bauges, Antiquité - milieu XIXe siècle. Grenoble : Université Pierre Mendès-France, 1997.

-

PAJANI Bernard, Faverges et ses environs : un moment de son histoire, 1906, un aspect de sa vie par les cartes postales. Faverges : Pajani, 1982, 166 p.

-

QUELLET Marie-Jeanne, Les formes du terrain et l´hydrographie dans le couloir de Faverges. Lyon : Mémoire de maîtrise, Université Lyon 3, 1975, 126 f.

Documents figurés

-

CAH Haute-Savoie

Cadastre 2011, Conseil général de la Haute-Savoie/ Direction des Affaires Culturelles/ SIG/ BDORTHO® - BDCARTO® - © IGN - copie et reproduction interditesPlan