Introduction

Le cadre de l'étude

Cadre chronologique

Le cadre chronologique retenu est celui qui court de la création du premier collège jésuite en France, à Billom (Puy-de-Dôme), en 1556, à la date d'expulsion de l'ordre, décidée par le Parlement de Paris dans son arrêt du 6 août 1762, suivi par les Parlements de province en 1763, et entérinée par un édit royal en 1764.

Corpus et répartition géographique

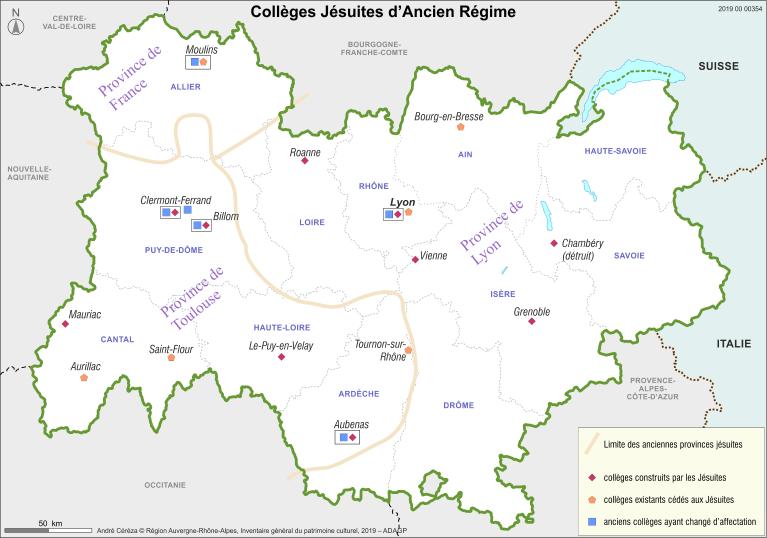

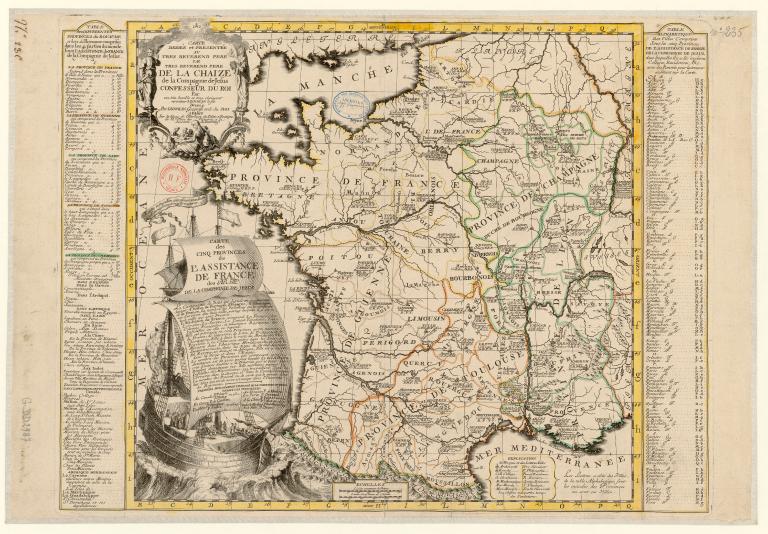

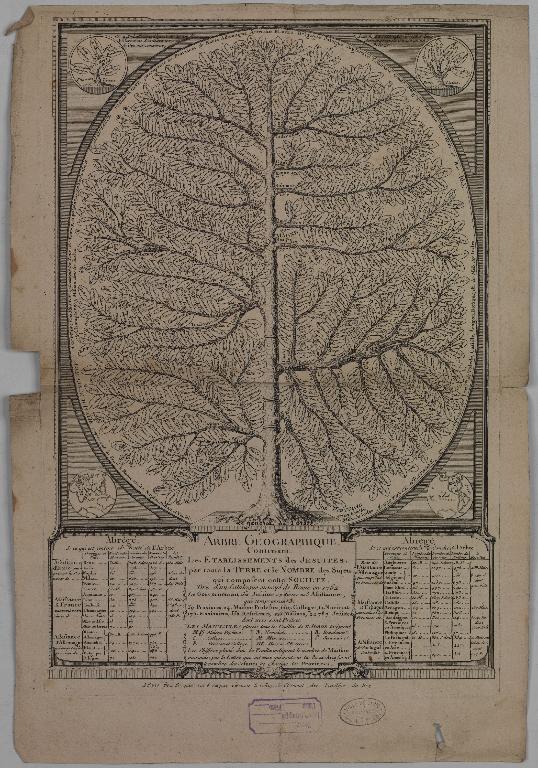

On dénombre sur le territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 17 collèges dont les jésuites ont assuré la direction sous l'Ancien Régime (dont deux à Lyon, et deux à Clermont-Ferrand, celui de Clermont ayant succédé à celui de Montferrand1), qu'ils aient été édifiés par eux ou construits avant leur prise de possession mais modifiés ou agrandis durant leur directorat. Ils sont situés sur un territoire qui recoupe l'ancienne province jésuite de Lyon, ainsi que les parties orientales de celle de Toulouse et sud de celle de France. Ces collèges figurent tous sur la carte des cinq provinces de l’Assistance de France (B.n.F., cartes et plans, GE C-9075, voir Ill. IVR84_20180000500NUCA et ci-dessous) réalisée en 1705 à la demande du père de La Chaize et avec la collaboration du père Claude-François Ménestrier, par le dessinateur-graveur et géographe Jean-Baptiste Nolin, laquelle indique la position de toutes les maisons jésuites du royaume. Sa réédition chez Longchamps en 1761 (AN, NN/179/75), peu avant l'arrêt du Parlement de Paris, bientôt suivi par ceux de province, qui décrète leur expulsion, comporte en outre le genre de l’établissement, la date de sa fondation et pour les collèges les matières enseignées.

La province de Lyon occupe tout le quart sud-est de la France, et celle de Toulouse la partie à l'ouest du Rhône, tandis que la province de France mord au nord du territoire et englobe le collège de Moulins. Provinces au demeurant aux frontières fluctuantes. Ainsi celle de Lyon créée en 1581 sous généralat du Père Acquaviva, comprenait initialement les collèges de Lyon, Billom, Tournon, Chambéry, Le Puy et Vienne. L'érection du royaume de France en Assistance en 1608 entraîne une réorganisation des provinces : Lyon cède alors le Velay à la province de Toulouse nouvellement créée, une partie du Languedoc, dont Aubenas, et plus tard Tournon, en 1620.

La répartition géographique de ces établissements présente une densité très inégale (voir carte ill. ci-dessous) ; ils se concentrent essentiellement dans la vallée du Rhône (Lyon, Vienne, Tournon) et dans celle de ses affluents (Aubenas le long de l'Ardèche, Grenoble de l'Isère, Chambéry de la Leysse), ou sur des axes importants, toutes zones de forte activité économique (Chambéry, Grenoble, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand, Aurillac, Moulins). Ailleurs, ils apparaissent plus dispersés, notamment en Auvergne où le relief montagneux et les difficultés de communication jouent un rôle non négligeable (notamment pour Mauriac et Saint-Flour). Mais il est un second critère qui organise cette répartition géographique, et lui donne une autre forme de cohérence, c'est celui de la "reconquête" post-tridentine : les jésuites s'implantent également sur des territoires où le protestantisme reste durablement vivace, terres de mission propices aux soldats du Christ en quête sinon de martyre, du moins de sanctification : Velay (Le Puy), Vivarais (Tournon, Aubenas), Dauphiné (Grenoble), Haute-Auvergne (Mauriac, Aurillac). Notons toutefois qu'un certain déséquilibre demeure dans cette répartition territoriale : le Dauphiné, qui est l’une des provinces françaises les plus mal pourvues en collèges à la fin de l’Ancien Régime (FAVIER, 1990, p. 80) ne possède que deux collèges jésuites, tous deux en Isère (Grenoble et Vienne), et aucun dans l'actuel département de la Drôme.

Il convient enfin de tenir compte du caractère essentiellement urbain de ces collèges. Les principales conclusions de l'étude menée par René Favier sur les collèges du Dauphiné2 peuvent être appliquées à notre corpus. L'implantation des collèges jésuites est en effet largement corrélée à la taille et la fonction des villes qui les accueillent : la carte scolaire recoupe le plus souvent la carte administrative de la province. Pas de chefs lieux de province, dans lesquels les fonctions administratives et politiques sont décisives, qui n'ait son collège de jésuites. François de Dainville, mariant approche géographique et sociologique, a souligné combien était étroite la corrélation entre présence d'un collège et fonction administrative et judiciaire, et combien le monde de la robe s’est soucié de sa propre reproduction sociale : " un vrai collège destiné à donner à la jeunesse toute l’éducation littéraire, langue latine et grecque, rhétorique et dialectique ". Il établit un distinguo entre villes de Parlement, de magistrature ou de présidiaux où l'humanisme a pénétré et où le recrutement des effectifs des collèges est important, et les villes de commerce où se manifeste une certaine répugnance pour les institutions liées à l'humanisme (collèges, bibliothèques, librairies, etc.) dans lesquelles l'opposition à l'ouverture de collèges d’humanités est plus marquée3. Cette attitude est cependant loin d'être homogène, et Lyon en offre la preuve la plus éclatante, le collège de la Trinité combinant rayonnement intellectuel et scientifique. A Grenoble, où ce sont les jésuites qui sont demandeurs (les huguenots y sont nombreux et la controverse vive), les négociations sont d'autant plus longues et difficiles que l'évêque s'oppose à leur venue et tente d'installer les oratoriens, et la ville sera tout au long de la période étudiée chiche dans les revenus qu'elle leur consent. C'est l'inverse à Vienne, dont les édiles considèrent que " le collège sans la philosophie [est] un corps sans âme "4 et dont l'effort financier consenti pour l'installation du collège est proportionnellement beaucoup plus important que celui de Grenoble, autrement plus prospère. C’est la ville qui fait construire à ses frais les bâtiments du collège, achevés en 1622, alors qu'à Grenoble l'intervention royale est déterminante pour mener à bien l'entreprise.

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)