1. HISTORIQUE

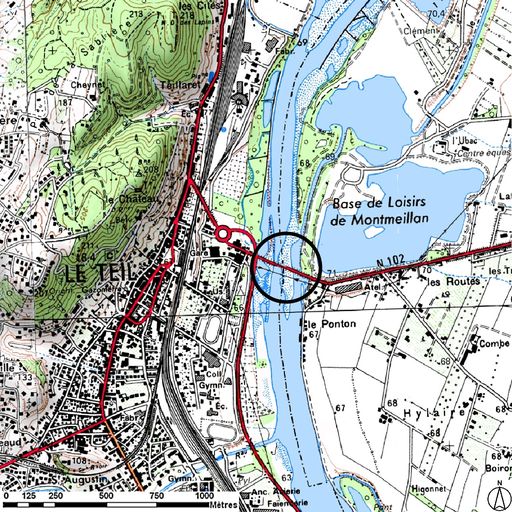

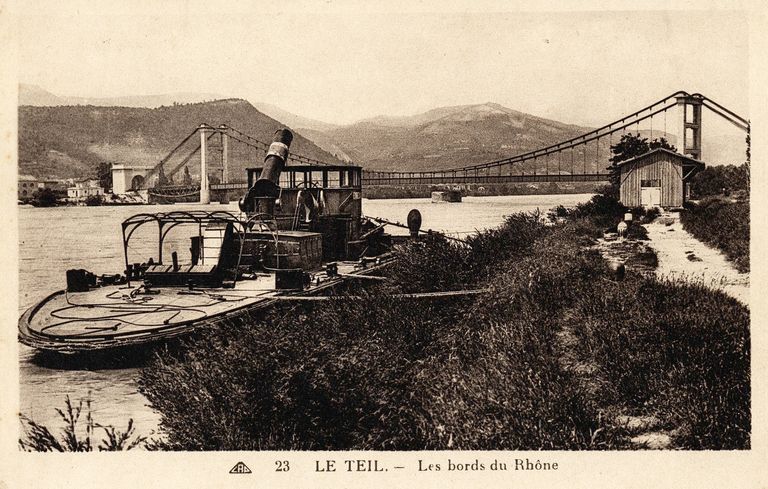

Afin de remplacer le vieux pont suspendu du Teil sur le Rhône, le service des Ponts et Chaussées de la Drôme établit en 1926, après plusieurs études, un projet de pont en béton armé à trois arches qu'elle lance au concours. Les arches projetées, surbaissées au 1/9, présentent une ouverture de plus de 90 m d'ouverture ; la largeur de la chaussée prévue est de 6,30 m entre deux trottoirs de 1,30 m. Afin de ne pas interrompre la circulation pendant les travaux, le pont doit être implanté à une centaine de mètres à l´aval du pont ancien, sans biais par rapport au fleuve (l´ouvrage existant faisant un biais de 12° environ). Ce projet, dont le coût est estimé à 11 500 000 francs, est pris en considération par décision du 7 février 1927 (MATHIEU, p. 414 : Projet de 1926 ; voir également MARREY, 1995, p. 105).

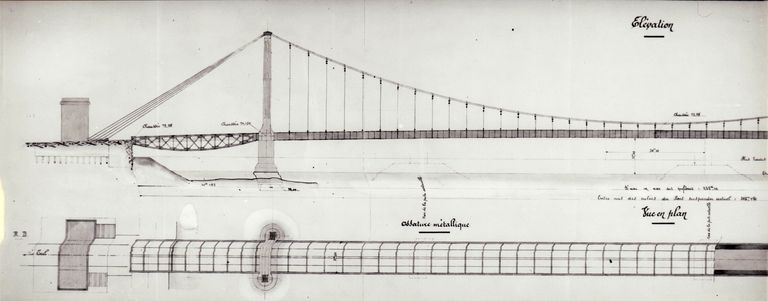

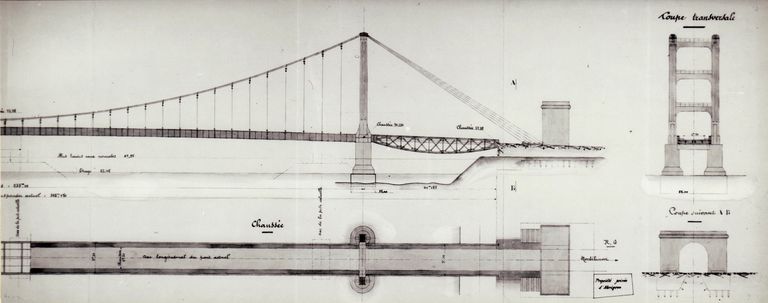

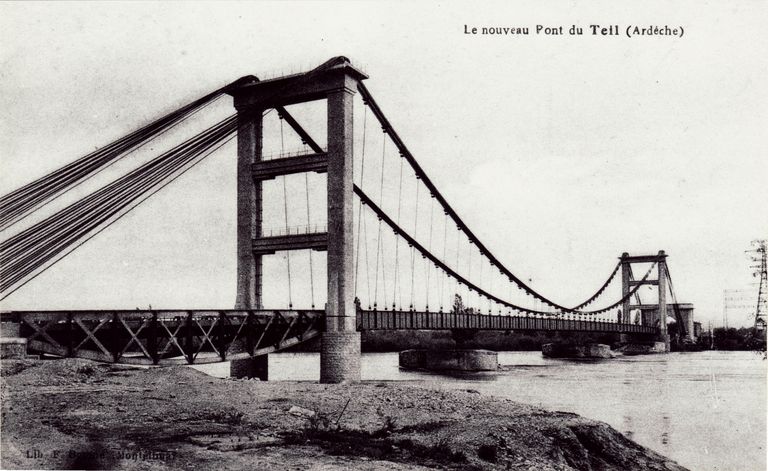

La Compagnie Fives-Lille (Paris) présente en avril 1927 son propre avant-projet de pont suspendu à trois travées (AD Ardèche, 2S 30/11 ; fig. 3 et 4). C´est ce dernier qui est finalement adopté et exécuté, car il permet de conserver la route actuelle, sa durée d´exécution est plus courte, les aléas de construction se trouvent réduits (dans le projet de l´Administration, la naissance des voûtes se trouve à une cote assez fréquemment inondable) et la dépense, s'élevant à 10 millions de francs, est moins importante (MATHIEU, p. 414-416 : Projet de 1926 et MARREY, 1995, p. 105).

Commencés le 20 juillet 1928, les travaux sont menés rapidement, en 30 mois (MEUNIER, p. 15).

La circulation fluviale et terrestre - le pont du Teil constitue la principale voie d´accès à Montélimar (Fiche de synthèse MFR, p. 2) - est maintenue pendant toute la durée du chantier, le nouveau tablier étant construit exactement sous l´ancien qui est relevé (MATHIEU, p. 432-433 ; MEUNIER, p. 15 ; MARREY, 1995, p. 105). Ce procédé classique n´avait encore jamais été employé pour une aussi grande portée (MATHIEU, p. 433 ; voir la description des opérations successives, p. 433-434).

La Compagnie Fives-Lille, conceptrice du projet et chargée de l´ensemble des travaux - Ferrand, ingénieur, et Pagès, chef de chantier sont délégués sur le chantier (MEUNIER, p. 15) -, fait appel à Joya et Chabert pour les fondations à l´air comprimé, à Boussiron pour les travaux de maçonnerie et de béton armé, à Baudin pour la fourniture et la pose des câbles métalliques. Les architectes parisiens Wybo et Lagrange prêtent leur concours pour la mise au point des dispositifs de décoration des pylônes et des massifs d´ancrage. On note aussi la participation de Viturat, de Paris, pour le pavage en carreaux d´asphalte de la chaussée, de Germot et Crudenaire, également de Paris, pour la peinture miraculum et de l´entreprise Klein pour le transporteur funiculaire utilisé pour la travée suspendue.

Les travaux sont contrôlés par Mathieu, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la Drôme, successivement par Fonlupt et Aussel, ingénieurs des Ponts et Chaussées, assistés de Constant, ingénieur adjoint des Travaux publics de l´Etat (MATHIEU, p. 436 ; MEUNIER, p. 15).

Pour l'étude du terrain du terrain, les Ponts et Chaussées s'associent la compétence de l´Entreprise Tailland, de Montélimar (actuelle "Société de Forage"), qui effectue six forages, dont deux dans le lit du Rhône (MEUNIER, p. 15).

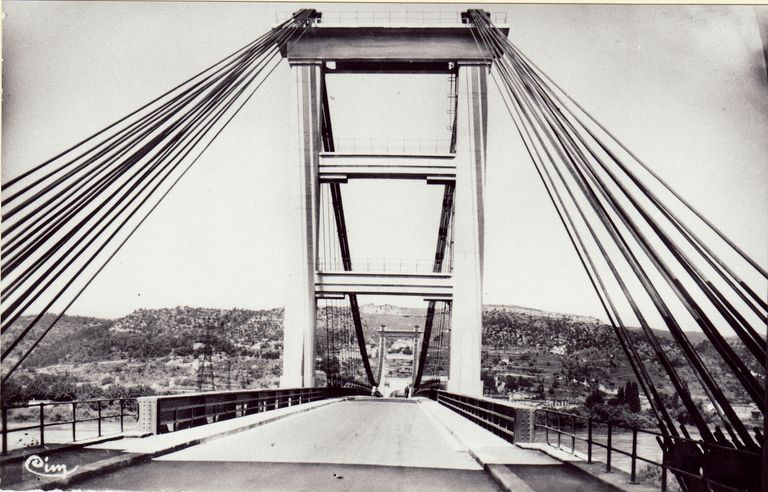

Les travaux sont achevés en 1931, et le pont est livré à la circulation le 30 janvier (MEUNIER, p. 15 ; MARREY, 1995, p. 104 ; fig. 5). Des épreuves réglementaires (voir MATHIEU, p. 435) sont effectuées le 25 avril (MEUNIER, p. 15) avec succès.

"Entre Valence et Pont-Saint-Esprit c´est le seul pont qui puisse supporter des charges illimitées de poids lourds" (MEUNIER, p. 14).

Les travaux de reconstruction se sont finalement montés à environ 11 millions de francs (idem).

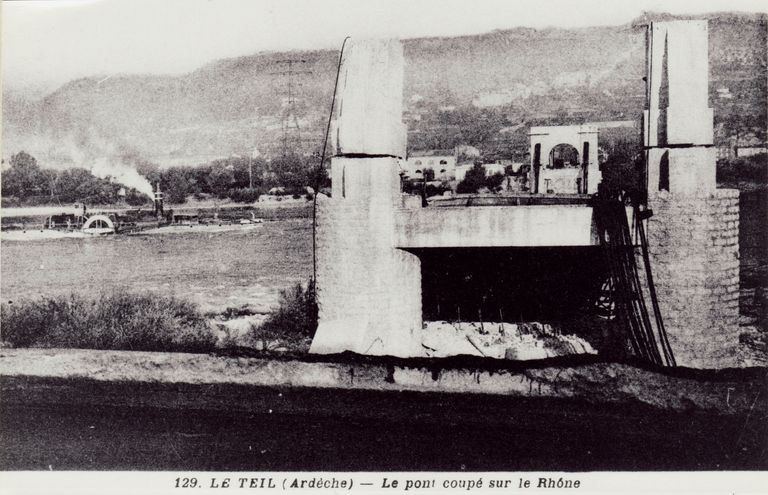

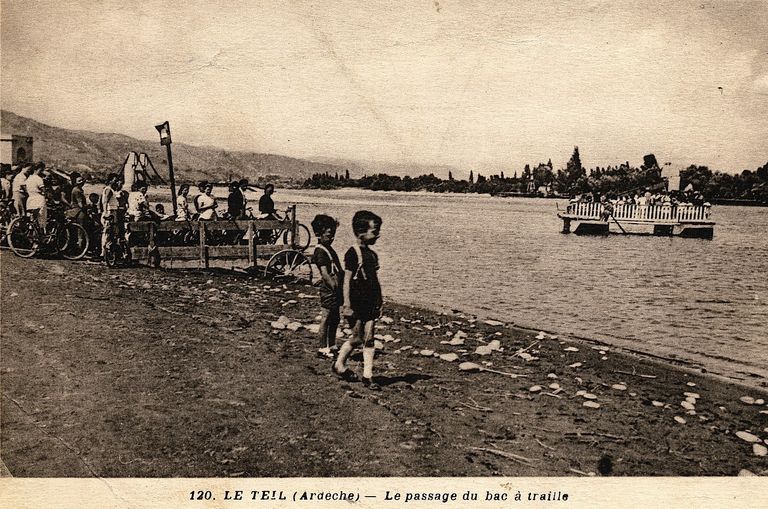

En juin 1940, neuf ans après son ouverture, l'armée française, pour stopper l´avance des troupes allemandes, dynamite le pont ; les câbles sectionnés entraînent le chute du tablier et des pylônes. Un bac à traille est remis en service, en attendant la reconstruction du pont qui a lieu en 1943 (TESSIER, p. 3 ; Fiche de synthèse MFR, p. 2 ; voir aussi KIRCHNER, p. 11).

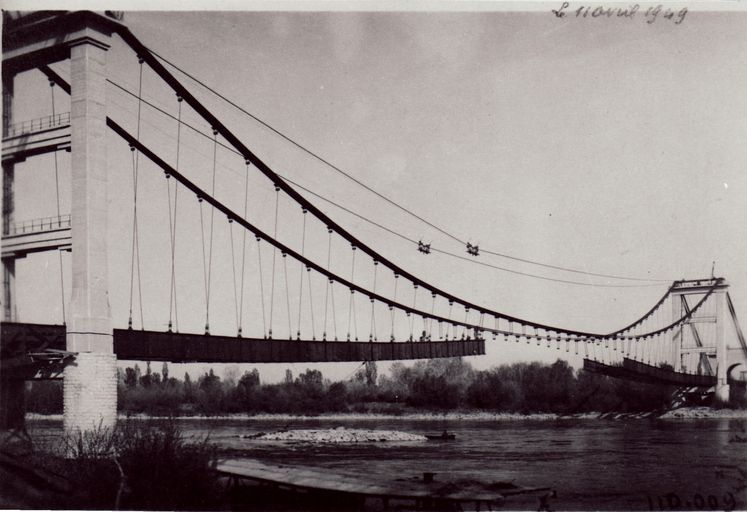

L'ouvrage est malheureusement bombardé l'année suivante, en août 1944 (MARREY, 1995, p. 105 ; TESSIER, p. 3 ; fig. 7 et 8) ; seuls les portiques restèrent en place (TESSIER, p. 3). L'ouvrage est reconstruit quasiment à l´identique (MARREY, 1992, p. 22 ; MARREY, 1995, p. 105 ; MONTENS, p. 125 ; fig. 11 à 14), à partir de 1947 (TESSIER, p. 3). Le nouveau pont, ouvert à la circulation dès 1949 (Fiche de synthèse MFR, p. 2), est inauguré en janvier 1950 (AC Le Teil, Registre de délibération du Conseil municipal).

En ce qui concerne l'histoire récente du pont...

En 1987, les torons sont raccourcis et reculottés (TESSIER, p. 3).

Il est procédé à la remise en peinture complète de la suspension en 2001-2002 (idem).

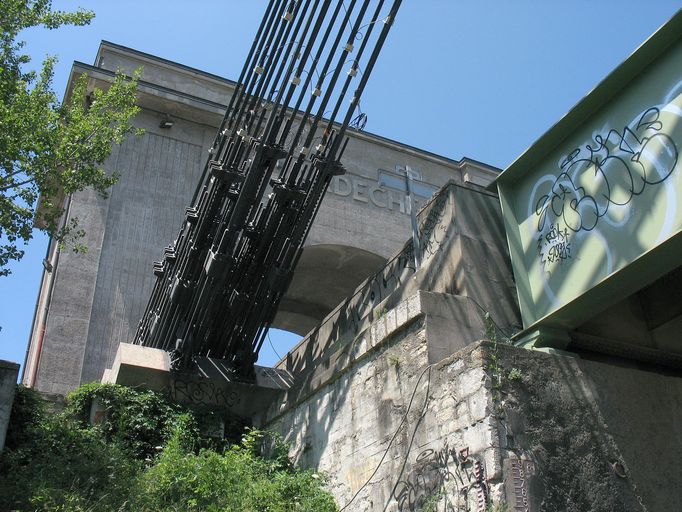

A la suite de la rupture de l'un des seize câbles de la nappe amont, et de son culot d'ancrage, survenue le 11 septembre 2007 du fait de la corrosion, le pont est fermé à la circulation des véhicules et des poids lourds. Une réparation provisoire est entreprise courant 2008, pour permettre la réouverture du pont à tous les véhicules avant réparation définitive ; cette dernière, nécessitant de changer la totalité des câbles et de leurs culots d´ancrage, est opérée en 2009 (D.D.E. Drôme).

2. DESCRIPTION

Le nouveau pont Fives-Lille est construit suivant le même axe longitudinal que l´ancien qu'il remplace. Le raccordement sur chaque rive se fait à une hauteur de 1 m environ au-dessus de la chaussée antérieure, nécessitant d'aménager une rampe d´accès qui offre une pente de 3 % (Meunier, p. 14)

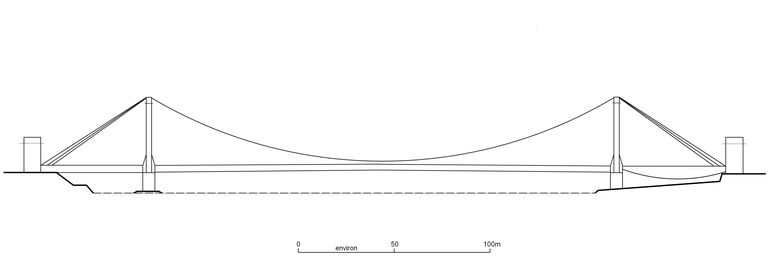

L´ouvrage, de 315 m de long, comprend une travée centrale métallique suspendue de 235 m de portée, entre deux travées de rive de 40 m.

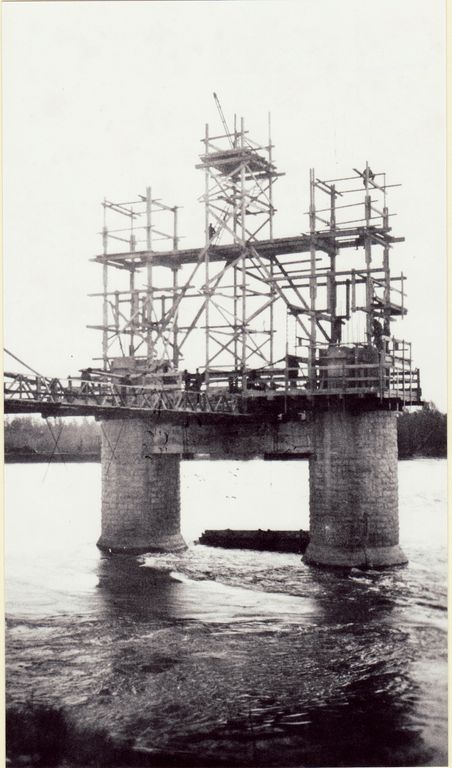

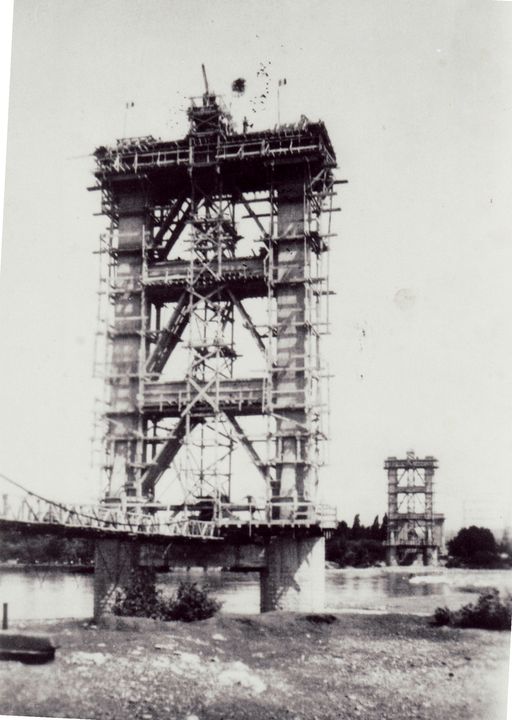

Ses appuis sont constitués de quatre piles en rivière, fondées sur caisson à air comprimé. Ces piles en béton de ciment, de forme cylindrique - avec élargissement à leur base -, offrent un parement de moellons tétués assisés, provenant des carrières de Ruoms. Sur ces piles reposent les deux fûts pleins constituant les deux pylônes en béton armé. Ces fûts sont réunis par trois entretoises horizontales formant passerelle. "De 5 m carrés de section, articulés à leur base, et coiffés par les appareils d´appui des câbles, ces piliers supportent le poids total du tablier suspendu et des câbles, soit un poids de l´ordre de 2 000 tonnes" (le poids total des câbles étant de 385 tonnes) (Meunier, p. 14).

Les pylônes, qui se dressent à une hauteur de 27 m, ont été exécutés avec une légère inclinaison vers les rives, de sorte qu´ils reviennent à la verticale sous l´action des charges (Mathieu, p. 434).

Le tablier, à ossature métallique (poutres acier) et dalle en béton armé de 18 cm d´épaisseur, large de 8,60 m, porte une chaussée de 6,30 m de large - chaussée constituée par des pavés d´asphalte recouvrant la dalle de béton armé -, et deux trottoirs de 1,15 m.

Sur le tablier, d´une largeur totale de 9,30 m entre axe des poutres, "a été prévu la pose ultérieure des rails de tramway en vue de l´établissement d´un tramway entre Montélimar et Le Teil" (Mathieu, p. 422 ; voir projet Lafarge : AD Ardèche, 2S 30/11). "Il a été donné au pont une structure symétrique, de manière à réserver la faculté d´installer après coup la voie ferrée sur le côté amont ou sur le côté aval" (Mathieu, p. 431).

Les garde-corps du tablier sont formés par les deux poutres de rive, formant poutres de rigidité.

Pour les travées de raccordement, est utilisée, non une poutre à paroi pleine mais, une poutre à treillis à laquelle est donnée la "forme économique en ventre de poisson" (Mathieu, p. 430).

Le dispositif de suspension de l´ouvrage comprend deux nappes latérales (amont et aval) composées chacune de seize câbles, d´environ 350 m de long et de l´ordre de 10 cm de diamètre, pesant environ 20 tonnes. Ces torons sont composés chacun de 217 fils d´acier de 4 mm de diamètre, "les plus résistants que l´on fabrique" (Meunier, p. 15). Le tablier est relié à ces câbles porteurs par des suspentes en acier.

Les câbles de retenue, au nombre de dix-huit (les seize câbles porteurs prolongés et deux câbles supplémentaires de 169 fils), sont fixés, sur chaque rive, à un massif d´ancrage en béton de ciment. Ces massifs "sont adossés aux anciennes culées qui ont été conservées pour être intéressés au glissement dû à la traction des câbles" (Meunier, p. 15).

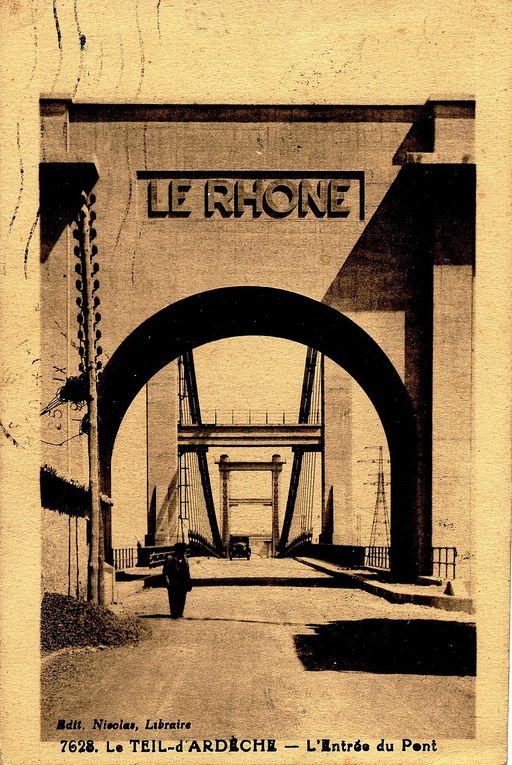

Le dispositif d´ancrage est constitué, outre de ces massifs d´ancrage au-dessous du niveau de la chaussée, par un portique monumental formant, au-dessus de la chaussée, le complément du poids nécessaire à la stabilité. D´une hauteur de 14,30 m, ces portiques, un sur chaque rive, sont recouverts d´un enduit, fait de gravillons de noir basalte, de sables blancs du Rhône, incorporé au béton de chaux. A l´entrée du pont, ils portent des inscriptions sculptées (voir annexe n° 1).

Une plaque d'inscription scellée sur l'arc monumental de la rive droite rappelle que Marc Seguin est l'inventeur des ponts suspendus (voir annexe n° 2).

(Notes descriptives extr. de : MATHIEU, p. 418 et suiv. ; MEUNIER, p. 14-15 ; MARREY, 1992, p. 22 et MARREY, 1995, p. 105).

Entreprise Boussiron & Cie (construction)