Historique

Les bâtiments d'enseignement

Une école presbytérale est fondée au village de Verrières-en-Forez par son nouveau curé, l´abbé Pierre Périer (J. Barou, Le petit séminaire de Verrières...), nommé dans cette paroisse en janvier 1804 (Vachet, p. 726). L´enseignement est donné par le curé et par un professeur laïc. Dès octobre 1804, il y a une quarantaine d'élèves, puis plus de 100 en 1807 (entre 107 et 150 selon les sources consultées par J. Barou) ; ils sont 313 en 1809.

L´école est d´abord installée au presbytère : « une vieille maison mutilée et chancelante et dans une grange ouverte au vent, à la pluie et mal éclairée (...) Leur dortoir était un grenier sous les tuiles, et ils y montaient par une échelle de meunier (...) Les fenêtres mal jointes n'étaient closes que par du papier. (...) Plusieurs élèves étaient logés dans les maisons du bourg "(J. Bonjour, Centenaire du petit séminaire de Verrières, imp. E. Brassart, Montbrison, 1905 ; cité par J. Barou).

En 1809, l´institution bénéficie d´une donation qui lui permet de déménager dans de nouveaux locaux. Antoinette Montet, dite « la Tante », béate vivant à Gumières, souhaitant donner suite à ses actions en faveur des prêtres réfractaires pendant la Révolution, décide, après sa vision de la Vierge à la crypte de l´église de Saint-Jean-Soleymieux, de vendre ses biens et de confier cet argent (un peu plus de 20 000 F) à l´abbé Périer pour le développement de l´école presbytérale de Verrières. L´abbé Périer achète alors l´ancien château du Soleillant (Dossier Château du Soleillant, puis petit séminaire, actuellement ferme, IA42002510), situé à quelques centaines de mètres au nord du village de Verrières. L´école s'y installe de 1809 à 1819.

Au même moment arrive un nouveau supérieur, l'abbé Jean-Joseph Barou (auparavant professeur au séminaire de l'Argentière), chargé de faire de Verrières un véritable séminaire conforme aux nouvelles exigences de l´archidiocèse et dédié à la formation de futurs prêtres.

Mais en 1811 un décret impérial ordonne la fermeture de tous les petits séminaires, dont Roche et Verrières. Entre 1812 et 1814 (suppression du décret par la première Restauration), Verrières, choisi pour son isolement, devient une annexe du grand séminaire de Saint-Irénée, et accueille les étudiants de philosophie et de mathématiques des séminaires supprimés (en tout, 248 élèves).

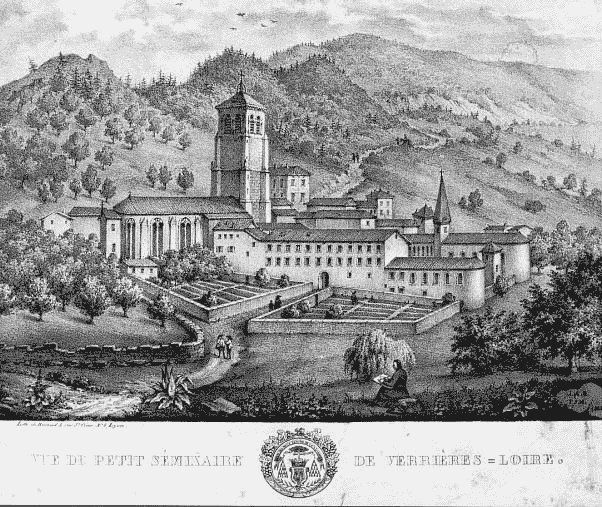

Vers 1816, L´abbé Barou fait construire des bâtiments au village, près de l´église, dont « un grand corps de bâtiment situé à l'extrémité de la terrasse » ; on utilise pour cela des matériaux provenant de démolition de la partie sud du château du Soleillant, dont la chapelle. En 1819, le séminaire quitte le Soleillant pour le bourg. Cependant les bâtiments qu´il occupe sont irréguliers et sans doute mal construits car en 1825 la voûte de la chapelle s'effondre. Quelques mois auparavant, le cardinal Fesch (alors en exil à Rome) avait fait don au diocèse de Lyon des immeubles de Verrières qui, jusque-là, lui appartenaient personnellement.

Le 2e quart du 19e siècle est considéré comme « l´âge d´or » de l´établissement, officiellement autorisé comme petit séminaire par décret du 14 décembre 1828 et qui compte plus de trois cents élèves (Le petit séminaire de Verrières. Le nouveau séminaire...). L'abbé Joseph Verrier, supérieur de 1826 à sa mort, en 1837, a profondément marqué les esprits de l´époque (Dossier Église paroissiale Saint-Ennemond de Verrières, IA42001492).

En 1836, le séminaire achète la propriété du Mas, à proximité du village (lieu de récréation pour les élèves).

A la fin de l´année 1846, un incendie détruit une grande partie des bâtiments. Entre 1847 et 1855, sur ordre du cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, un nouveau séminaire est construit sur les plans de l´architecte Dulac. Une plaque commémorative était apposée sur les bâtiments : EX MUNIFICENTIA / EM. AC. REV. CARDINALIS / L.-J.-M. DE BONALD / ARCHIEPISCOPI LUGDUNENSIS / HOC SEMINARIUM / OEDIFICATUM EST AB ANNO / 1847 AD ANNUM 1855 / AUSPICE MARIA (citée par J. Barou, Barou, Le petit séminaire de Verrières. Le nouveau séminaire...).

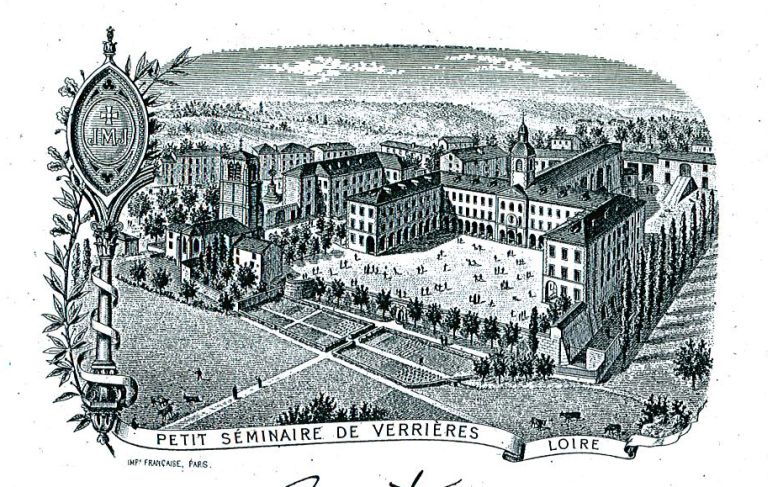

Dans les années 1870 et au début des années 1880, l'abbé Chausse, supérieur, achève l'aile nord de l'édifice et embellit la chapelle. Un péristyle borde les bâtiments du côté de la cour intérieure. Les locaux scolaires sont complétés, au nord et à l´ouest, par des dépendances. Il y a environ 300 élèves.

Le domaine du séminaire (Barou, Le petit séminaire de Verrières. Le nouveau séminaire...).

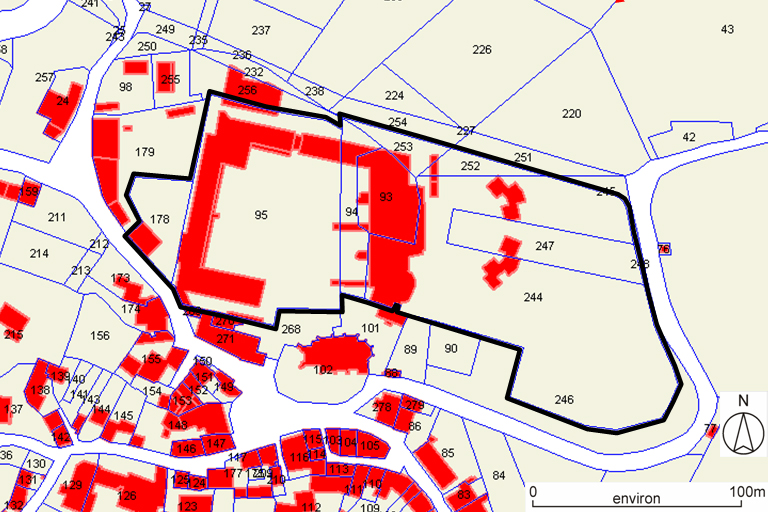

Les biens du "Collège de Verrières" figurent sous une quarantaine de numéros aux folios 180 et 188 de l'ancien cadastre de la commune établi en 1809. Au départ il s'agit de deux bâtiments voisins mais non contigus entourés d'un jardin et d'aisances. Une des constructions est accolée à l'église côté nord. On se rappelle que l'abbé Périer avait installé son école dans la maison curiale et une villa voisine. Avant 1809 plusieurs parcelles renforcent l'institution : le château du Soleillant, sa cour, les dépendances et un petit terrain attenant, le tout représentant moins d'un hectare (note 13 Nos 323, 325, 326, 327 de l'ancien cadastre ; nos 66, 67, 68, 69, 70 du nouveau cadastre).

Durant tout le siècle la politique foncière des économes du séminaire sera constante. Ils s'efforceront de constituer autour des bâtiments du bourg un vaste domaine d'un seul tenant en recherchant deux objectifs : arriver à une certaine autarcie en produisant directement ce que la maison doit acheter, être le plus indépendant possible des autres habitants du bourg. En 1814, Jean Clépier, du bourg, vend au Collège une petite terre et un pré. En 1836, le séminaire achète une maison avec cour et jardin à Mathieu Dumas, tailleur d'habits au bourg également.

En 1840 (d'après les matrices cadastrales) sept parcelles voisines sont acquises au Mas, une terre et deux bois de pins vendus par Antoine Dumas fils du Bourg, deux terres, un bois de pins et un pré vendus par Robert Claveloux du Bourg. En 1845 et 1853 quelques acquisitions arrondissent le domaine du bourg : prés et terres appartenant à Claude Vial du bourg.

En 1860 ce qui reste du château du Soleillant et ses dépendances sont revendus à la famille Clavelloux de la Payre. Puis les acquisitions reprennent, en 1868, Grand Aubert, un pré de plus d'un hectare, à Jean Lafond, du Bourg ; en 1870, le pré et la terre de la Rivière à André Damon qui est domestique au Séminaire ; en 1873 et 1874, plusieurs importantes parcelles de "bois futaie", de "pinateaux" et de pré à Damon Charles, du bourg de Gumières, Damon Félix, épicier à Montbrison, Bealem Jean-Marie, tailleur. Le séminaire fait valoir directement ces terres louant les locaux qui ne lui sont pas nécessaires (note 14 : Location de salles de classe au curé de la paroisse. Le 15 octobre 1906, l'abbé Joseph Marius Bonjour loue à M. Marnat une maison et son jardin au lieu-dit "le Champet" (entrée du bourg) pour la somme de 60 francs par an (archives de la paroisse de Verrières). En 1905, les responsables du séminaire peuvent se féliciter de toutes ces acquisitions intelligemment et patiemment faites de diverses propriétés qui forment "un cadre parfait" à l'établissement.

En 1874, le Maire expose à son conseil que la pente du chemin vicinal n° 1 menant de la Feuillas au Bourg est trop forte à partir du lavoir du séminaire. Il conviendrait donc pour avoir un "chemin moins pentueux" de faire un nouveau tracé sans que cela occasionne une grande dépense à la commune. Les conseillers en conviennent. En fait ce chemin traverse les propriétés du séminaire, passe près de la grande terrasse et empêche d'établir une belle allée et une entrée monumentale devant la maison. Après des tergiversations le Conseil municipal donne satisfaction au séminaire (note 16 : Conseil municipal de Verrières. Séances du 11-10-1874, du 3-9-1875, du 8-10-1876, du 29-6-1879) car le supérieur s'engage à faire aux frais du séminaire de Verrières tous les achats et travaux nécessaires pour rectifier le chemin n°1 entre les profils 62 et 88 à la condition que la partie abandonnée du chemin reste la propriété définitive du séminaire qui est propriétaire des terrains situés sur chaque rive (note 17 : Engagement du Père Jean-Marie Chausse inscrit à la suite du P.V. de la réunion du 3 septembre 1875. Cinq conseillers sur douze refusent de signer le procès-verbal. Ce sont MM. Blanc, adjoint, Bernard, Brunel, Coste et autre Brunel. A cette même séance le Conseil décide que : l'empierrement qui, en premier lieu, devait être à la charge de la commune sera fait aux frais du séminaire ; s'il survient une subvention de l'Etat ou du département en raison des sacrifices que le séminaire s'est imposés au sujet de la dite rectification, elle sera versée entre les mains du supérieur du séminaire. Il est bien entendu que le séminaire n'aura droit qu'à la première subvention, quelle qu'elle soit...). Le supérieur intervient encore financièrement s'engageant auprès de la commune à prendre à sa charge les frais résultant de l'expropriation de la partie du pré de M. Pont, nécessaire à l'achèvement de la rectification (note 18 : Engagement du Père J.-M. Chausse du 19 mars 1879, registre des délibérations). En 1905, on félicitera le Père Chausse d'avoir obtenu le déplacement d'un chemin, enlevé à la municipalité par sa diplomatie et grâce auquel l'entrée du Séminaire ressemble à l'avenue d'un palais (note 19 : Abbé Tiby, allocution prononcée aux fêtes du centenaire, abbé Bonjour, Centenaire...).

Après la suppression du séminaire en 1906, le préfet envisage dès 1907 d´en attribuer les bâtiments à la commune pour y installer les écoles (AC Verrières). En janvier 1909, la commune, sur invitation du préfet, sollicite la propriété des immeubles bâtis et non productifs de revenus ayant appartenu à l´ancien séminaire ; en novembre 1909, elle refuse aux hospices de Montbrison l´attribution d´une partie des bâtiments pour installer des services annexes. La dévolution des bâtiments à la commune est officialisée par décret du 28 décembre 1909 (biens remis à la commune suivant un procès-verbal du 1er février 1910). Cependant dès juillet 1910 la commune revient sur sa décision et refuse l´attribution de ces immeubles jugés trop vastes et d´un entretien trop coûteux. Le préfet refuse d´annuler le décret du 20 décembre 1909, à moins qu´un établissement public de bienfaisance de la région ne sollicite ces immeubles et ne se substitue à la commune pour le paiement des dettes afférentes (créance réclamée par le minotier montbrisonnais Couturier-Déroty, impôts fonciers...). Finalement, la vente par adjudication est décidée en juin 1912, sauf une petite partie au nord-est [erreur pour sud-est ?] (dite « annexe » du séminaire, 3000 m²), à l´ouest de l´église, pour construire un presbytère et annexer au chemin vicinal 44 ; un procès-verbal d´estimation est dressé par Thévenet, expert. La vente des biens du séminaire rapporte à la commune 22757 F. Aux vues des délibérations ultérieures, il semble que les bâtiments, au moins les ailes nord et ouest du corps principal en U, aient été vendues à Henri Gauchet, de Gumières, qui revend immédiatement les pierres de taille de l´aile centrale (partie ouest) à Perrat, entrepreneur à Montbrison, le dallage du réfectoire à Jean-Claude Faure, fermier du séminaire, et des arbres. En novembre 1912, le mobilier (essentiellement du petit mobilier de l´internat et du matériel scolaire : lits, armoires, tables, bancs, livres, et un peu de mobilier religieux : statues et tableaux, non détaillés) est vendu à un habitant du bourg (1500 F) ; l´orgue et un « piano » (harmonium ?) sont exclus de cette vente, ainsi qu´un peu de mobilier conservé pour l´école communale. Au même moment, la commune obtient l´autorisation provisoire d´installer l´école de garçons (avec le logement des maîtres) dans la partie réservée du séminaire (l´« annexe » ?) ; la commune projette de construire un groupe scolaire en rachetant le terrain libéré par la démolition complète de l´ancien petit séminaire, attendue pour la fin de l´année. En juin 1914, une promesse de vente (7800 F) est établie dans ce sens, avec Henri Gauchet, de Gumières : elle concerne la cour de l´ancien séminaire avec les bâtiments en l´état (40 ares), limitée au nord par un terrain appartenant à l´état, au sud par les annexes du séminaire, à l´ouest par les cour et bâtiments de Chassagne, à l´est par le clos Rey.

Le bâtiment principal du séminaire et sa cour redeviennent donc propriété communale. Seule l´aile est est conservée, et utilisée pour l´école communale (Dossier Ecole primaire, IA42002630).

De 1914 à 1946, l´ex séminaire abrite en 1919 des prisonniers alsaciens et un préventorium (sanatorium) départemental (on trouve dans les archives des factures d´artisans (Zacco plâtrier, Favier menuisier à la Feuillat) dans les années 1919-1920-1921 ; automne 1919 : factures de Favier pour réparations à la maison d´école et démolition et remontage d´une partie de l´ancienne cure de Verrières). En 1924 l´Oeuvre des Enfants à la Montagne s´y installe (elle achète à bas prix le bâtiment vendu par l´Office public d´habitation) ; puis de 1927 à 1941 c´est au tour d´un orphelinat des pupilles des écoles publiques d´occuper les lieux qui devient en 1941, pendant l'Occupation, un centre de jeunesse. En 1946, après la guerre, les bâtiments sont dévolus à l´enseignement technique (centre d´apprentissage), puis en 1953 l´Éducation nationale rachète le site à l´Oeuvre des Enfants à la Montagne pour y créer un collège d´enseignement technique.

De 1989 à 1991 la Région Rhône-Alpes finance l´extension et la restructuration du lycée professionnel à hauteur de 56 millions de francs. En 1987, le choix du projet et des architectes (cabinet Hanssen et Daublain, architecte Brassart) est arrêté. Les travaux débutent en 1989 et s'achèvent le 30 août 1991. Sur l´ensemble des travaux, les 4/5e environ sont des constructions neuves, le restant est réalisé en restructuration. La superficie totale des bâtiments est passée de 3400 m² à 10 000 m² (le triple).

Lorsque le bâtiment est réinvesti par le lycée professionnel du Haut-Forez, lycée des Métiers de la Restauration et des Services à la Personne (non étudié), les ailes ouest et nord sont reconstruites sur l´emprise des anciens bâtiments, avec remontage de la porte de la chapelle à son ancien emplacement, devant la façade du bâtiment ouest. Les vestiges de la chapelle subsistent (murs en brique ; sur propriété privée).

Descriptif

Plan en U, avec la chapelle en saillie à l´ouest, au milieu du corps de bâtiment en fond de cour (ouest). La chapelle de plan rectangulaire a un chœur à pans coupés (avec une ouverture dans chacun d´eux) et deux chapelles latérales au niveau de la troisième travée (chapelle Saint-Louis à gauche). La construction est en moellon de granite avec l´utilisation de la pierre de taille pour l´encadrement des baies et les contreforts qui épaulent les murs de la nef. Les nervures et arcs sont en brique, ces derniers étaient recouverts d´un enduit peint en faux appareil. Les pilastres appliqués contre les murs délimitent les travées ; ils sont réalisés en moellons, les chapiteaux doriques sont en brique moulée, et la base est en granite. Les baies sont situées en hauteur, fermées par des vitraux géométriques dans la nef et le chœur, seule la baie axiale avait un décor plus développé. Les voûtes d´arêtes du chœur étaient enduites d´un décor constitué d´étoiles ; une frise à ornementation végétale courait le long des murs intérieurs, à hauteur du dessous des baies hautes. La première travée de la nef abritait une tribune en bois sur laquelle était placé un orgue (aujourd´hui déplacé dans l´église paroissiale).

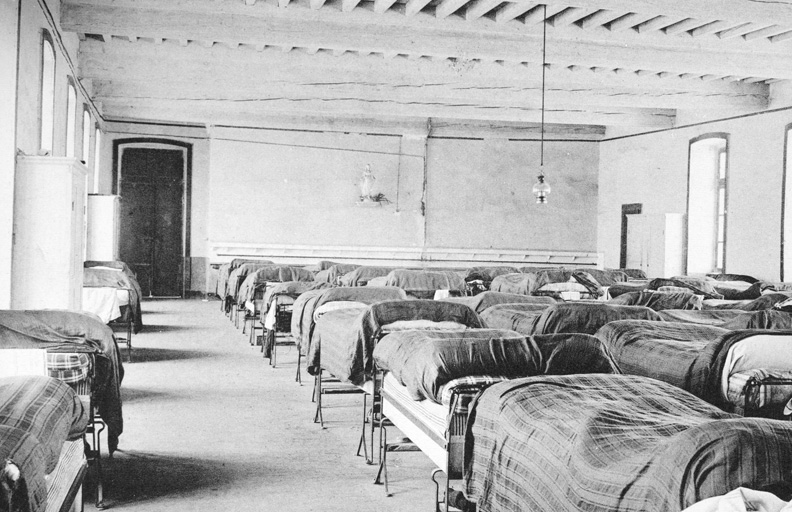

L'axe central du bâtiment ouest est souligné par un avant-corps de trois travées en légère saillie, bordé de pilastres (à refends au rez-de-chaussée et couronné d´un fronton triangulaire. La travée centrale est soulignée par une porte en pierre de taille (arc en plein-cintre avec agrafe, entablement supporté par des pilastres) donnant dans la chapelle. Au-dessus de cette porte, l´axe de la travée est marquée par une niche en plein-cintre avec une statue de la Vierge dans un cadre circulaire, puis pas une ouverture en plein-cintre occupée par une cloche, enfin par un cadran d´horloge, dans le fronton. Le clocher de la chapelle, coiffé d´un petit dôme à pans et d´un clocheton, achève la composition. L´élévation des façades sur la cour centrale y a un rez-de-chaussée surélevé bordé d´une galerie de circulation ouverte sur la cour par des arcatures en plein-cintre, deux étages carrés, et un comble à surcroît avec lucarnes aménagées dans les toitures. L'aile nord comprend un étage de soubassement. Les murs sont en moellon, les encadrements sont en pierre de taille ; le toit est à longs pans et croupes et couvert en tuile creuse, enfin la corniche et les arcatures sont en brique. Les locaux comprennent deux dortoirs et une grande salle d´étude à côté de la chapelle, ainsi qu´un réfectoire. Derrière ces bâtiments « se trouvaient de grandes dépendances comportant quelques constructions à usage de boulangerie, écurie, porcherie, basse-cour, grange, fenil et hangar ». Enfin, une maison adjacente aux locaux du séminaire (mais sans communication intérieure) logeait des religieuses de Saint-Joseph, chargées entre autres de l´entretien de la chapelle (J. Barou, Jean-Pierre Guillet...). Après la démolition partielle de l'établissement, seul le corps de bâtiment est, en face de l´église, le long de la place du village, est conservé ; il est partiellement reconstruit, rabaissé d´un étage et doté d´un toit à longs pans (en tuile plate mécanique). Ce bâtiment existe toujours (dénaturé).

Aujourd'hui les bâtiments, largement reconstruits en béton comportent principalement quatre ailes qui ne sont pas jointives. L'aile sud est dédiée à l'enseignement ; l'aile ouest abrite les services administratifs, la vie scolaire et le CDI ; l'aile nord comprend l'internat et son foyer, l'infirmerie ; l'aile est, enfin, abrite l'enseignement professionnel et la cantine.

Architecte, agent voyer (?)