Historique

Le château de Chalain est mentionné à partir de la fin du 13e siècle (voir H. Dupont ou F. Brechon et C. Delomier). Au début du 14e, il entre dans les possessions des sires de Damas, de Couzan, qui en font hommage au comte de Forez.

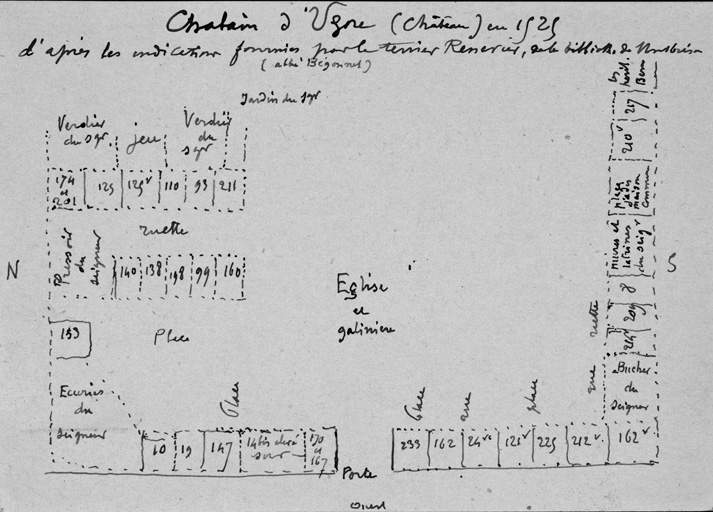

Les dispositions générales du château actuel sont sans doute héritées d'un édifice médiéval, dont l'armorial de Guillaume Revel donne une représentation schématique au milieu du 15e siècle. Le clocher de l'église émerge d'une enceinte de plan carré (il ne subsiste pas de vestige de mur d'enceinte crénelé, ni d'échauguettes de plan carré aux angles), percée d'une porte axiale protégée par une tour carrée en saillie sur la courtine, dotée d'un étage crénelé, de mâchicoulis, d'une herse et d'un pont-levis franchissant un fossé. Cette porte fortifiée est sans doute celle qui subsiste aujourd'hui (bien qu'elle ne soit pas représentée sur le cadastre de 1809), mais qui ne présente pas de trace de pont-levis. La bretèche a sans doute été restaurée, au début du 19e siècle ? (consoles en doucine), et le bâtiment remanié dans la 1ère moitié du 20e siècle (avec réfection de l'escalier en charpente). Un bâtiment est représenté dans l'angle nord-est de l'enceinte : il s'agit peut-être de la grande salle, qui peut dater de la fin du 14e siècle ou du début du 15e : au-dessus de la porte aménagée en sous-œuvre à la Renaissance, les vestiges de l'ancienne porte, en arc brisé à archivolte torique reposant sur des culots polygonaux avec une tête de chien d'un côté et un personnage masculin de l'autre, présente un écusson aux armes du comte Louis II de Bourbon (mort en 1410) et d'Anne Dauphine, son épouse (morte après 1416). La présence de maisons dans l'enceinte du château est attestée par les terriers aux 15e et 16e siècles (Bibl. Diana, fonds Chalain, 1E4 : n° 156, terrier signé Cruce, 1428 ; n°157, terrier signé Perrot, établi pour Claude de Lévis en 1565).

En 1427 (ou 1428), le château passe à la famille de Lévis par le mariage d'Alix de Couzan avec Eustache de Lévis. Jean de Lévis, fils des précédents, épouse Marie de Lavieu ; en 1533, leur fils Gabriel de Lévis, seigneur de Couzan et Lavieu, bailli de Forez, élit sépulture dans l'église paroissiale Saint-Didier de Chalain-d'Uzore (IA42001380), qu'il dote d'une cloche (IM42002255). Son gisant et celui de son épouse, Anne de Joyeuse (étudiés, IM42002256), ont été retrouvés, mutilés, dans le pavage de la nef en 1910.

Le château a sans doute connu des campagnes de travaux dans le courant du 15e siècle, à la suite de son passage dans la famille de Lévis, qui est peut-être à l'origine de la construction (ou de la reconstruction) des corps de bâtiments sud et ouest : les armoiries de Lévis-Couzan sont sculptées sur la clef de voûte du passage couvert donnant accès à la cour du château (et sur les retombées des voûtes de l'oratoire situé au-dessus) et sur le tympan de la porte de l'escalier en vis ; la charpente de l'aile ouest a été datée par dendrochronologie de 1482-1483 (renseignement donné par les propriétaires ; F. Brechon et C. Delomier la comparent la charpente du prieuré de Pommiers, datée de 1448).

A la mort de Gabriel de Lévis, en 1535, son neveu Claude de Lévis-Couzan hérite le château. Il entreprend une importante campagne d'aménagement et de décoration, s'inspirant certainement des travaux réalisés entre 1548 et 1558 par Claude d'Urfé à la Bastie (située à moins de 10 kilomètres), qui comprend les portes du passage couvert donnant accès à la cour du château, six portes percées dans la façade ouest du logis oriental (étudiées, IM42002182), une cheminée monumentale datée de 1562 dans la grande salle (étudiée, IM42002183), une galerie à deux niveaux d'ordres superposés (les arcs du niveau inférieur sont timbrés des armoiries de Claude de Lévis-Couzan et de son épouse Hilaire des Prez) plaquée devant le corps de logis oriental (la galerie de l'étage desservait des pièces d'habitation et permettait peut-être de rejoindre l'aile sud). Deux cheminées du corps de logis sud auraient également été édifiées à cette époque : une au rez-de-chaussée (armes de Gabriel de Lévis-Couzan, d'après Salomon, III), et une autre dans une "salle d'apparat" à l'étage, datée 1547 (d'après F. Brechon et C. Delomier ; parties non visitée).

En 1634 Louis de Saint-Priest, héritier des Lévis-Couzan, vend le château à Jean de Luzy-Pélissac. La partie sud de l'aile est aurait été endommagée par un incendie au 17e siècle, qui aurait détruit le niveau supérieur de la galerie (renseignement oral) ; en 1617, l'inventaire des meubles du château délaissés à Gaspard de Lévis mentionne la "basse galerie" (L'Ancien Forez, 1885-1886). Le château continue d'être habité, en particulier le logis ouest (remanié au 18e siècle, par exemple la façade ouest), jusqu'à la Révolution. Il est vendu en 1793 par Louis de Luzy-Couzan au commissaire feudiste Claude-Joseph Rombaud, chargé de la dernière révision du terrier de la seigneurie de Chalain en 1789 (Salomon, III).

En 1914 le château est racheté par Charles Cholat, administrateur délégué de la Compagnie des Aciéries de Saint-Étienne, issu d'une famille de rubaniers stéphanois (Verney-Caron, p. 116-117). Son fils Auguste entreprend après 1915 une restauration-reconstruction de l'édifice.

Les photographies conservées dans le Fonds Brassart et celles prises par Félix Thioller sont un précieux témoin de l'état des bâtiments avant ces grands travaux, également décrits par E. Salomon (T. III).

A la fin du 19e siècle, l'aile orientale est un bâtiment en rez-de-chaussée, précédé de la galerie édifiée pour Claude de Lévis-Couzan ; en 1915, la partie sud est détruite (photographie d'Hildesheimer, datée de juillet 1915) : les deux dernières portes de l'aile est et celle dans l'angle de l'aile sud ont donc été remontées (sur une façade écran ; voir IM42002184) ; une cinquième arcade a été ajoutée à la galerie pour faire la jonction avec l'aile sud. Un fragment de peinture murale (du 17e siècle ?), qui proviendrait de l'étage de l'aile est, est actuellement déposé dans la grande salle. La tour ronde située à l'angle sud-est a été largement remaniée : un pan de mur assez élevé semble visible sur une photographie du fonds Brassart à l'extrémité est de cette aile (reste de pignon ou reste de tour ?).

On connaît l'aspect de la grande salle avant la restauration des années 1920 grâce à la description qu'en fait Le Forez Pittoresque et monumental (ainsi que Révérend du Mesnil, 1880, en moins détaillé). Un vestibule "orné de peintures murales et carrelé en madriers de bois et en briques disposés en forme de feuilles de fougère" formait sa partie sud ; au fond, un degré en pierre menait à une porte en étage (décrite infra). La salle était "jadis couverte d'une toiture lambrissée en chêne ; il n'en reste que quelques tirants que soutiennent à leurs extrémités, par l'intermédiaire de blochets étagés en retraite, des jambettes courbes reposant elles-mêmes sur des consoles" ; le plancher était formé de madriers juxtaposés. Un plancher divisait la salle en hauteur (il interrompait le manteau de la cheminée) ; l'étage accueillait un petit musée. Ce plancher a peut-être été démonté dans les années 1880, puisqu'une illustration du Forez pittoresque et monumental représente la cheminée dans son intégralité. Dans le 1er quart du 20e siècle, un plafond à compartiments construit ; le vestibule est supprimé, le sol est carrelé et les murs dotés d'un petit décor peint au pochoir. La restauration de la salle aurait été inaugurée en 1928 (oral).

La colonnade corinthienne formant la galerie supérieure de l'aile orientale, probablement détruite au 17e siècle, a d'abord été remontée (dès le 18e siècle ?) devant la façade nord de l'aile sud, en retour de la galerie orientale. Après 1915, cette façade a été remaniée : la galerie a été supprimée, la porte à gauche de l'entrée de l'escalier a été transformée en jour, les deux croisées du rez-de-chaussée ont été démurées (la fenêtre ouest semble bien existante sur les clichés du fonds Brassart, mais complètement murée) et peut-être agrandies (vers le bas). La façade sud a été totalement reconstruite ; une galerie à deux niveaux, dont l'étage remploie la colonnade corinthienne une nouvelle fois déplacée, est plaquée au-devant, ainsi qu'un escalier dans l'angle sud-est, et un vestibule à l'opposé.

Les parties hautes de la tourelle d'escalier polygonale demi-hors-oeuvre ont été refaites dans la même campagne de travaux, avec une terrasse belvédère (il y avait un bâtiment adossé au revers, côté sud, avec un clocheton en charpente et une lucarne).

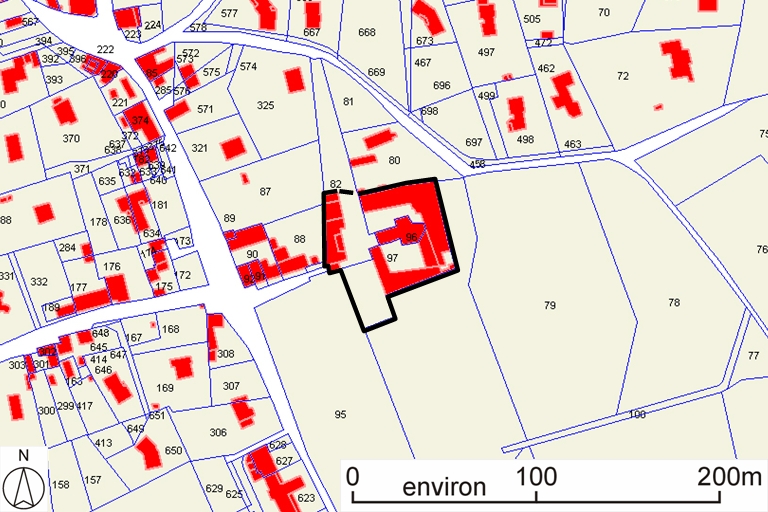

La basse-cour a également été touchée par les travaux : le plan cadastral de 1809 montre le côté nord encore clos (une partie des bâtiments a été abattue par la suite pour créer un accès sur ce front) et l'absence de bâtiment jouxtant la porte fortifiée (elle-même absente) au nord ; ces bâtiments ont été édifiés dans le courant du 19e siècle, puis modifiés après 1915, de même que la grange-étable (dotée d'ouvertures à encadrements de briques).

Le jardin à la française a été aménagé dans la suite de cette campagne de travaux. La Bibliothèque de la Diana conserve un projet d'aménagement du jardin de 1850, qui mentionne un pavillon, une terre, un verger, un bois de chêne et un canal, qui correspondent aux parcelles du plan cadastral de 1809 : parcelle A 95, jardin, A 97, vigne, A 98, maison (le pavillon ?), A 106, pâture, A 105, péchoire (le canal ?).

Description

A la fin du Moyen Âge, les sires de Couzan suivent l'exemple des Urfé et abandonnent leur nid d'aigle des monts du Forez pour un château de plaine. Adossé au mont d'Uzore, proche de Montbrison, le château de Chalain, présente une situation idéale.

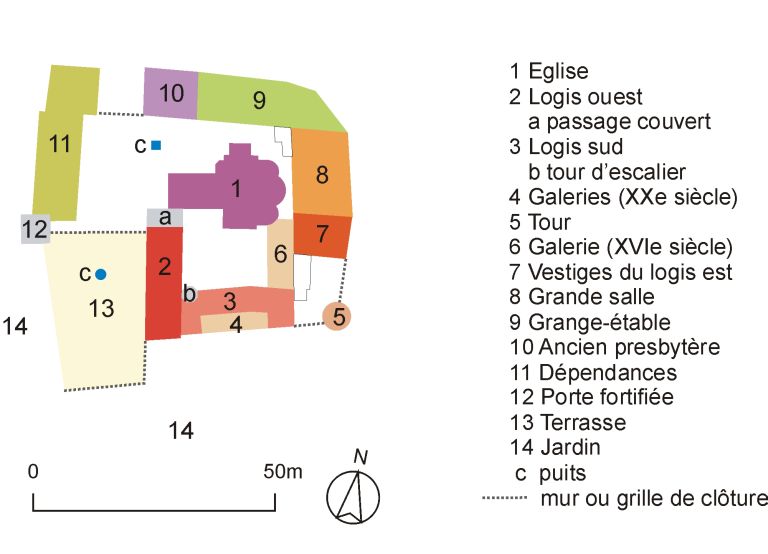

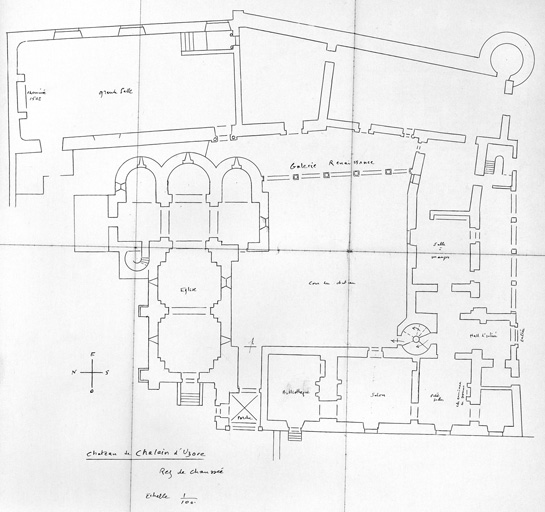

Le château est constitué de plusieurs corps de bâtiments qui enserrent l'église paroissiale Saint-Didier (sans doute préexistante) et délimitent une basse-cour au nord-ouest et la cour de l'habitation seigneuriale au sud-est ; une terrasse borde cet ensemble au sud-ouest ainsi qu'un jardin au sud.

La basse-cour forme un espace clos situé à l'ouest et au nord de l'église. On y accède par une porte fortifiée qui occupe un édicule de plan carré avec au rez-de-chaussée un passage voûté en arc brisé (encadrement chanfreiné), fermé par des vantaux de bois, et une pièce à l'étage (non visitée ; accès par la façade est, desservi par un balcon et un escalier extérieur en charpente, à garde-corps à balustres plats) ; du côté extérieur, le chemin d'accès est défendu par une bretèche posée sur trois consoles moulurées en doucine et percée de deux petites fenêtres à linteau en plein-cintre. La façade ouest est en pierre de taille, en granite (une partie de la bretèche est en brique : emplacement d'un décor sculpté ?) ; la façade orientale est sans doute en partie en pierre de taille au rez-de-chaussée, puis en petit moellon de basalte enduit, de même que les façades latérales. Le toit est en pavillon, en tuile plate.

La basse cour est bordée à l'ouest par un bâtiment de dépendances, qui comprend une partie habitation (?) et un hangar, puis par un corps de bâtiment, au nord, dont une partie a sans doute été démolie afin de créer un autre accès à la basse cour, et dont la moitié est comprend un ancien presbytère, puis une longue grange-étable dont l'extrémité est suit un contour oblique, avec des angles épaulés par des contreforts. Ces bâtiments sont en petit moellon de basalte partiellement enduit, avec des toits à longs pans, en tuile creuse. La grange-étable est adossée à l'extrémité nord de l'aile est, où se trouve la grande salle (v. infra) qui borde la basse-cour à l'est, juste derrière le chevet de l'église : l'étroit passage entre les murs de l'abside et de la grande salle est actuellement fermé par une grille.

Au milieu de la partie de la basse-cour située devant l'église se trouve un puits couvert d'un édicule de plan carré, en maçonnerie enduite, fermé du côté ouest ; à l'est, le toit (en en pavillon, en tuile plate) repose sur une colonnette à chapiteau corinthien, qui provient sans doute de la colonnade de la cour (avec un fût écourté) et sur un pilier dans lequel est remonté un élément sculpté (console ? élément de garde-corps ?). Le côté sud est fermé par une grille en fer forgé. Un bassin abreuvoir semi-circulaire est placé devant le côté ouest.

Au sud de l'église s'étend la cour du château. On y accède par un passage voûté situé à l'extrémité nord de l'aile ouest, jouxtant l'église. La partie ouest de ce passage forme un porche voûté d'ogives, ouvert sur ses côtés ouest et nord de portes en arc en plein cintre à décor Renaissance. La porte ouest présente une archivolte à trois légers ressauts timbrés d'une console à feuille et enroulements ; elle repose sur des piliers carrés et est encadrée d'un portique formé de colonnes ioniques posées sur des stylobates ornés d'un losange et supportant un entablement à trois fasces, frise lisse et fronton triangulaire bordé de denticules. La porte nord, plus étroite, est encadrée de pilastres doriques qui prolongent les piliers pour soutenir un entablement à deux fasces et une corniche moulurée, et interrompent les fasces de l'extrados de l'arc. La voûte d'ogives a une clef ornée d'un écusson écartelé aux armes des Lévis-Couzan (blason des Lévis au 2 et au 3, sans lambel) ; les ogives reposent sur des consoles variées : en quart de rond à décor de tores, ou de rangs de feuilles ; en console à enroulement. La partie est du passage est voûtée en berceau segmentaire, avec un arc bordé d'un cavet.

La cour quadrangulaire est bordée de bâtiments sur ses quatre côtés. A la fin du 19e siècle, elle était pavée de dalles de granite ; elle a été plantée de buis et dotée d'une vasque en son centre, dont le piédestal est formé du remontage d'éléments Renaissance : stylobate à décor de losange, puis second stylobate plus petit, à décor de losanges et décor sculpté en demi-relief : mascarons sur deux faces opposées, saint Michel terrassant le dragon sur les deux autres ; dans le Forez pittoresque et monumental, Thomas Rochigneux mentionne cet élément comme étant déposé dans le "jardin du presbytère". Ces éléments sont en grès ; la vasque, hexagonale, est en granite.

L'aile orientale est précédée d'une galerie de circulation fermée par un portique composé de quatre arcades encadrées de pilastres à chapiteaux composites, posés sur des stylobates ornés de losanges (la cinquième arcade au sud, plus étroite et sans agrafe, est une réfection) ; les moulures des arcs légèrement surbaissés (à trois fasces, avec frise de perles et olives et frises et frise de rais-de-coeur), viennent mourir sur les pilastres ; les arcs sont timbrés alternativement d'agrafes en forme de console à feuille et enroulement, et d'écussons aux armes de Claude de Lévis-Couzan et de son épouse Hilaire des Prez, posés sur des cuirs découpés (parti : au 1 de Lévis-Couzan (armes de Lévis au 1er quartier) ; au 2, de Lettes des Prez). Cette galerie assurait la liaison entre l'aile sud et l'aile est, dont la partie sud comprenait sans doute des appartements (partie très remaniée) et la partie nord, une grande salle d'apparat. Cinq portes à riche décor sculpté (étudié dans la base Palissy, IM42002182 et IM42002184) ouvrent dans la galerie : du nord au sud, la porte de la grande salle, la porte de l'appartement précédant la grande salle, deux portes donnant actuellement dans une remise et enfin, à l'extrémité sud, une porte donnant dans la dernière pièce de l'aile sud.

La grande salle est éclairée côté est par trois grandes croisées protégées par un grillage en fer forgé à l'extérieur, et dont la profonde embrasure, côté intérieur, est en arc segmentaire pourvu d'un encadrement finement mouluré (la partie basse de l'embrasure, à trois marches, semble avoir été modifiée). A proximité de l'angle nord-ouest, le mur ouest est percé d'un encadrement (ancienne porte ?) formé d'un arc comparable à ceux des fenêtres, maladroitement raccordé aux chapiteaux composites de deux pilastres cannelés posés sur des stylobates ; à gauche se trouve une niche en arc segmentaire (sorte d'enfeu, ancien placard ?). Contre le mur nord est plaquée une cheminée monumentale en pierre blanche sculptée rehaussée de dorure (étudiée dans la base Palissy, IM42002185). Dans l'angle sud-est, un escalier en maçonnerie conduit à une porte haute (étudiée, IM42002183) qui devait mener à l'étage d'un appartement seigneurial. Les murs sont ornés d'un petit décor peint d'inspiration médiévale (frise de quatrefeuilles dans des médaillons ronds, à hauteur d'appui) ; le sol est carrelé. Le plafond est une réfection du 20e siècle, dont les poutres sont posées sur des consoles en bois à quatre ressauts ornés de tores. L'appartement précédant la grande salle se composait d'une pièce au rez-de-chaussée, dans le sol de laquelle se trouve l'accès à une cave située pour partie sous cette pièce et pour partie (la plus importante) sous la grande salle. L'escalier de la cave est tournant, en maçonnerie ; la porte d'entrée, au sud, est en arc en plein-cintre chanfreiné. La cave se compose d'un couloir axial d'une dizaine de mètres de longueur, voûté en arc surbaissé sans doubleau, sur lequel ouvrent de chaque côté quatre petites caves (d'une profondeur de 2,10 à 2,80 m) ainsi qu'une dernière petite cave au nord, au fond du couloir ; les cellules latérales sont couvertes en berceau brisé perpendiculaire au berceau principal, la cellule axiale, d'un berceau brisé dans le même axe que le berceau principal. Cet appartement avait un étage, accessible sans doute par une galerie superposée à celle du rez-de-chaussée (disparu) et par une porte haute ouvrant dans la grande salle. Un fragment de peinture murale déposé (bouquet de tulipes, oeillets et marguerites dans un vase godronné) est réputé provenir de cet appartement.

L'extrémité sud de l'aile est a été très remaniée, il ne subsiste que le premier niveau des murs extérieurs (l'intérieur se compose d'une remise ouverte et d'une petite cour intérieure), avec à l'angle sud-est une petite tour de plan circulaire en maçonnerie enduite avec une génoise, à toit conique en tuile écaille, très remaniée (ouvertures, toiture...). Un portail surmonté de deux jours (arc en plein-cintre) a été construit entre la tour et l'extrémité de l'aile sud.

Une tourelle d'escalier polygonale demi-hors-oeuvre, avec un escalier en vis en granite, située à l'angle sud-ouest de la cour, assure l'accès aux logis sud et ouest (c'était le seul accès avant le modifications ultérieures), l'articulation entre ces deux ailes et la circulation verticale. La porte sur la cour est en arc déprimé, surmonté d'une voussure en arc brisé à trois rouleaux bordés de tores. Le tympan était orné d'un écusson armorié (on devine les armoiries écartelées des Lévis-Couzan), entouré d'un collier d'ordre (ordre de Saint-Michel ?) peint.

L'aile sud (non visitée) a actuellement une entrée principale du côté sud (porte en calcaire coquillé, à bossage), donnant dans un vestibule qui rejoint l'escalier en vis. Elle se compose au rez-de-chaussée de trois pièces en enfilade : une petite pièce, une pièce à cheminée du 16e siècle, en granite, à linteau armorié et une pièce au fond, communiquant avec la galerie de la cour. A l'étage se trouve une "salle d'apparat" avec une cheminée datée 1547 (Brechon, Delomier). Devant l'élévation sud de ce corps de bâtiment est plaquée une galerie à deux niveaux, avec des piliers de section carrée en béton au rez-de-chaussée et cinq colonnettes corinthiennes, en grès, à l'étage ; cette galerie s'appuie à l'est sur pavillon contenant un escalier tournant à retour, en maçonnerie.

L'aile ouest comprend un étage carré et un comble à surcroît. Le rez-de-chaussée est divisé en trois pièces en enfilade : du nord au sud, une bibliothèque (dotée d'une porte vers la terrasse), un salon et un petit salon (où est remontée une cheminée provenant du château voisin de Goutelas, ornée d'un bas-relief illustrant l'histoire de Jonas, voir IM42000938 ; partie non visitée lors de l'enquête). Un oratoire voûté (armoiries des Lévis-Couzan aux retombées des arcs, d'après Salomon, III) occupe l'étage au-dessus du passage couvert. Devant l'aile ouest s'étend une terrasse dotée de portails en fer forgé au nord (vers la basse-cour) et au sud (vers une allée de marronniers). Un puits à margelle circulaire en granite et treuil en fer forgé est creusé sur cette terrasse. Un escalier en maçonnerie descend de la terrasse vers le jardin situé en contrebas, actuellement aménagé en jardin à la Française avec un bassin central (en brique). Trois petites remises voûtées, donnant dans le jardin, sont aménagées sous la terrasse. Un second jardin est aménagé devant la façade sud (parterre d'ifs, bassin, deux cèdres dans l'axe). Deux allées bordées de marronniers (puis de charmes pour l'allée orientale) bordent la parcelle A 98.

Le gros-œuvre est en petit moellon de basalte du mont d'Uzore (avec quelques briques) avec un enduit à pierre-vue ; les chaînes d'angles, et les contreforts sont en granite. La partie haute des murs de la grande salle est en pisé (sans chaux) ; au dessus des fenêtres le mur est en basalte. La porte fortifiée présente une élévation en pierre de taille (en granite : face ouest, partie basse de la face est).

Les encadrements sont en granite, sauf :

-les encadrements de la tour d'escalier et les portes de l'aile est : en grès

-les deux demi-croisée du comble à surcroît de l'aile ouest côté cour et les encadrements de l'aile sud côté cour (sauf le petit jour à côté de la tour d'escalier) : en bois.

Les toits sont à longs pans sur les principaux corps de bâtiments : tuiles plates sur le logis (toiture restaurée après la tempête de 1999), tuiles creuses sur les ailes sud et est. Toit en pavillon sur la porte fortifiée, en flèche polygonale sur la tourelle d'escalier, en flèche conique sur la tourelle sud-est.