Le contexte institutionnel dans lequel la construction d'un centre d'apprentissage est décidée.

Dans un "Rapport d'opportunité" rédigé en avril 1951 par l'inspecteur d'académie, à destination du préfet, il est rappelé que la ville du Chambon est vouée "à un développement insoupçonnable affectant à la fois sa population (800 à 1000 logements ouvriers groupées en cités forment la première tranche de constructions prévues) et son industrie"1. Une "centrale thermique et une cokerie géantes" sont en effet en cours d'achèvement. "Il n'est pas exagéré de dire que le Chambon comptera dans un proche avenir parmi les villes les plus importantes du département et que son industrie actuelle se transformera assez rapidement en grosse industrie utilisant l'énergie considérable créée sur place". De plus, la ville est située "entre Saint-Etienne et Firminy, aux établissements techniques surpeuplés depuis longtemps déjà". Certes un centre d'apprentissage existe mais il est installé dans trois salles de classes d'un groupe scolaire, au sous-sol, et donc mal éclairées et mal aérées, et il est complété par deux ateliers situés à l'extérieur, à 300 m. Adrien Testud, directeur du groupe scolaire puis du centre d'apprentissage, semble avoir été la cheville ouvrière du projet.

Des établissements industriels installés au Chambon-Feugerolles, tels que celui de Jacques Roland ou la chambre syndicale des fabricants de limes de la Loire, remettent en 1947 des subventions au Centre au titre de la taxe d'apprentissage2.

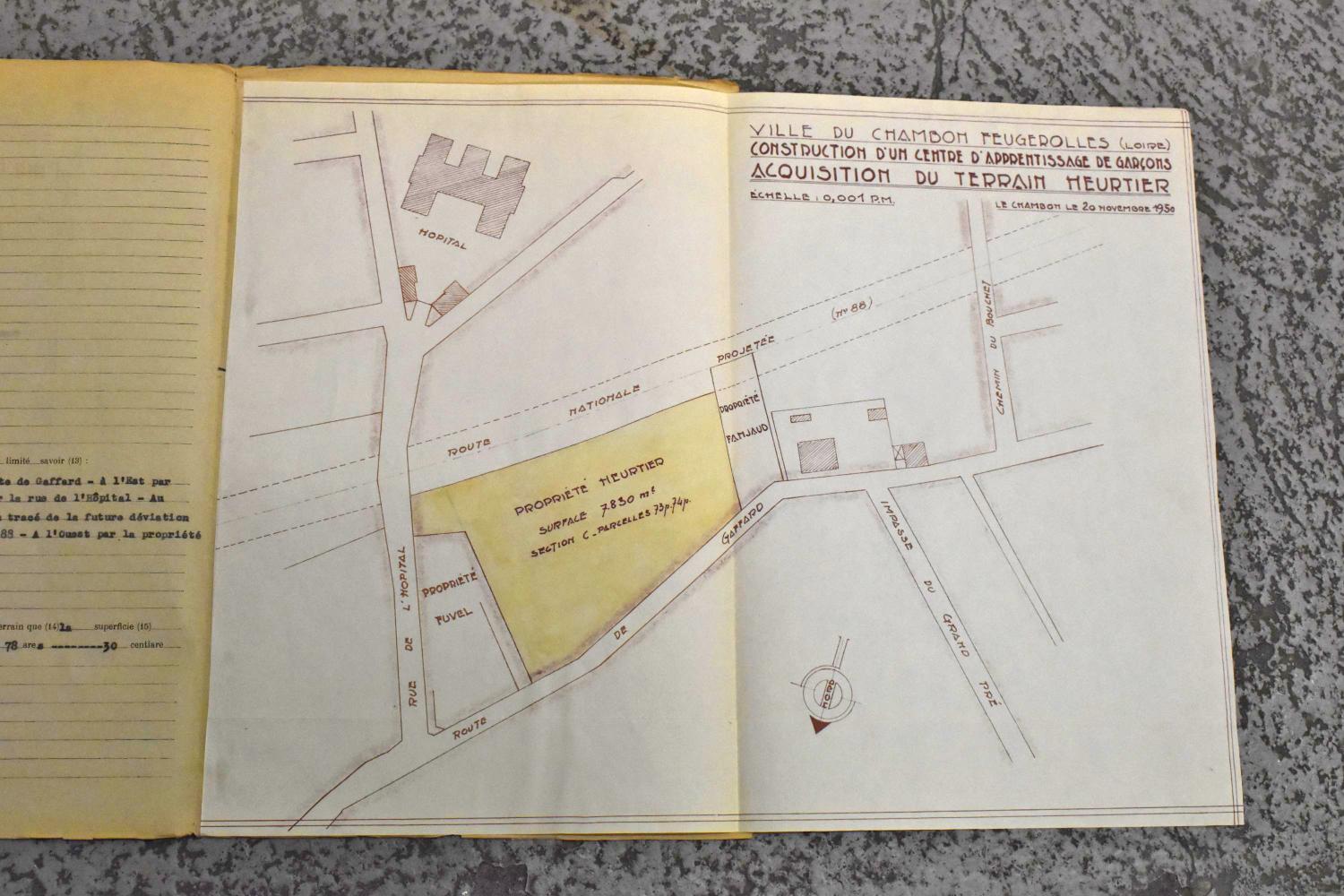

L'implantation / l'emplacement.

Le terrain acheté par la Ville se trouve face à l'usine Venries et Duyts. Il est limitrophe d'une zone qualifiée "industrielle et habitations" sur le Plan d'urbanisme en cours d'élaboration en 1951 et rendu public en 1954.

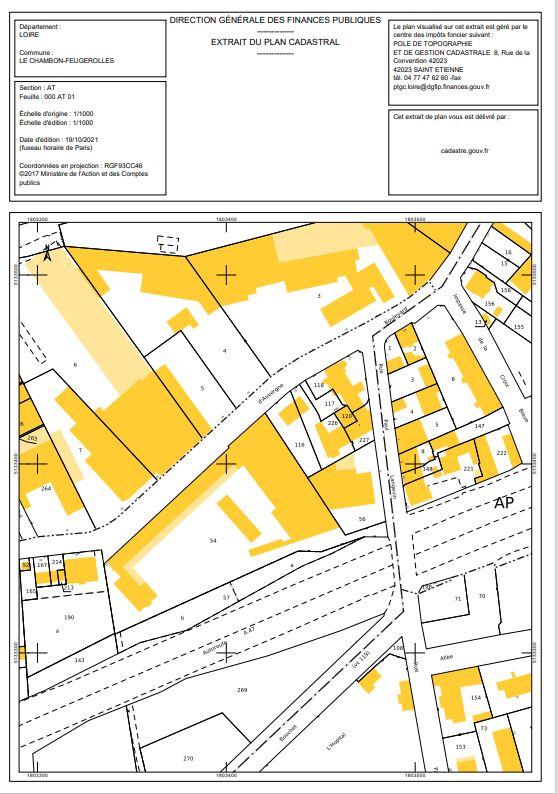

En 1963, le centre d'apprentissage devenu lycée est en "secteur dit résidentiel et dense", face à une zone industrielle ZIA (destinée aux établissements "incommodes, dangereux ou insalubres"). Cependant le secteur "dit commercial et dense", sur lequel est implanté la mairie, s'en trouve limitrophe également, du côté est.

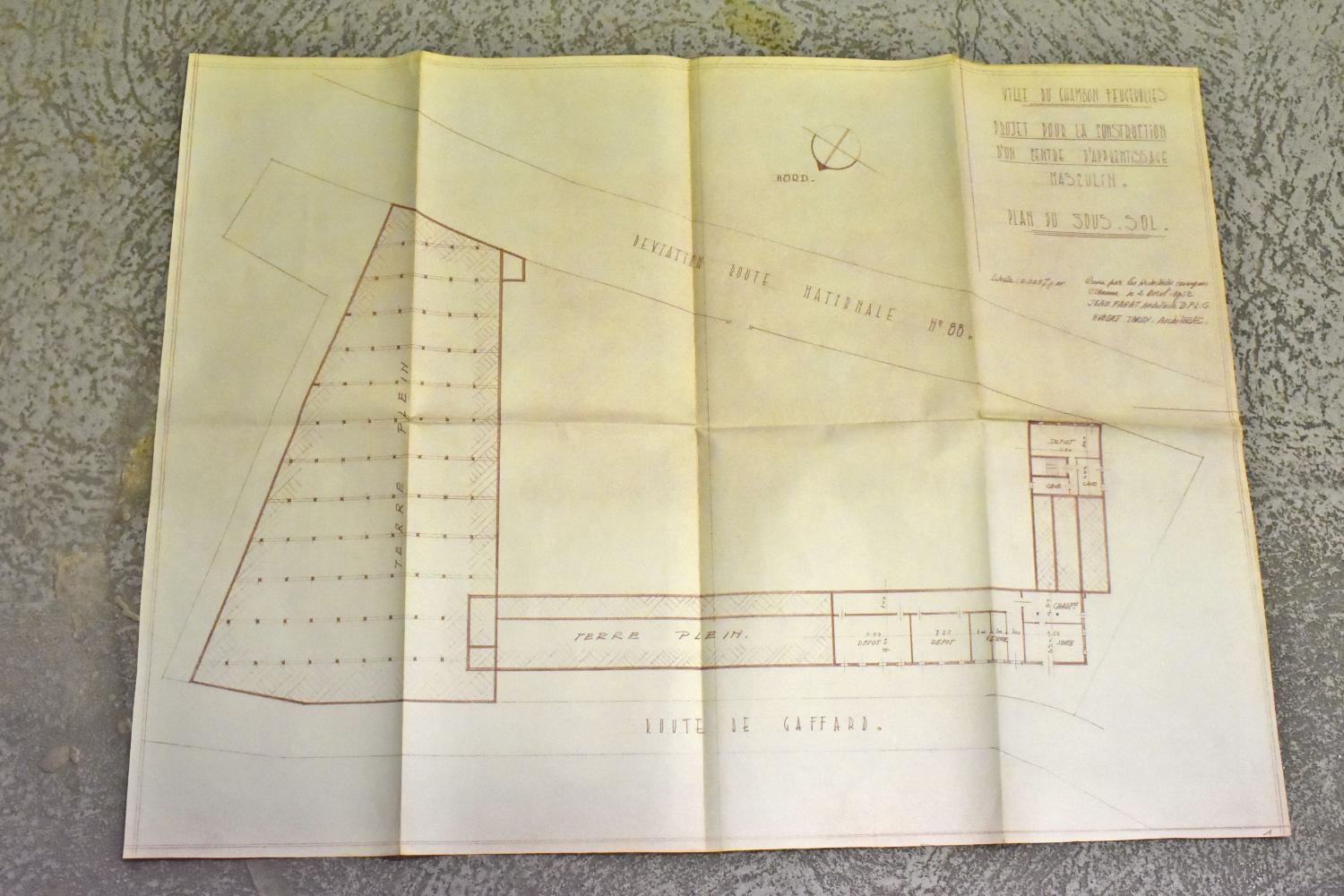

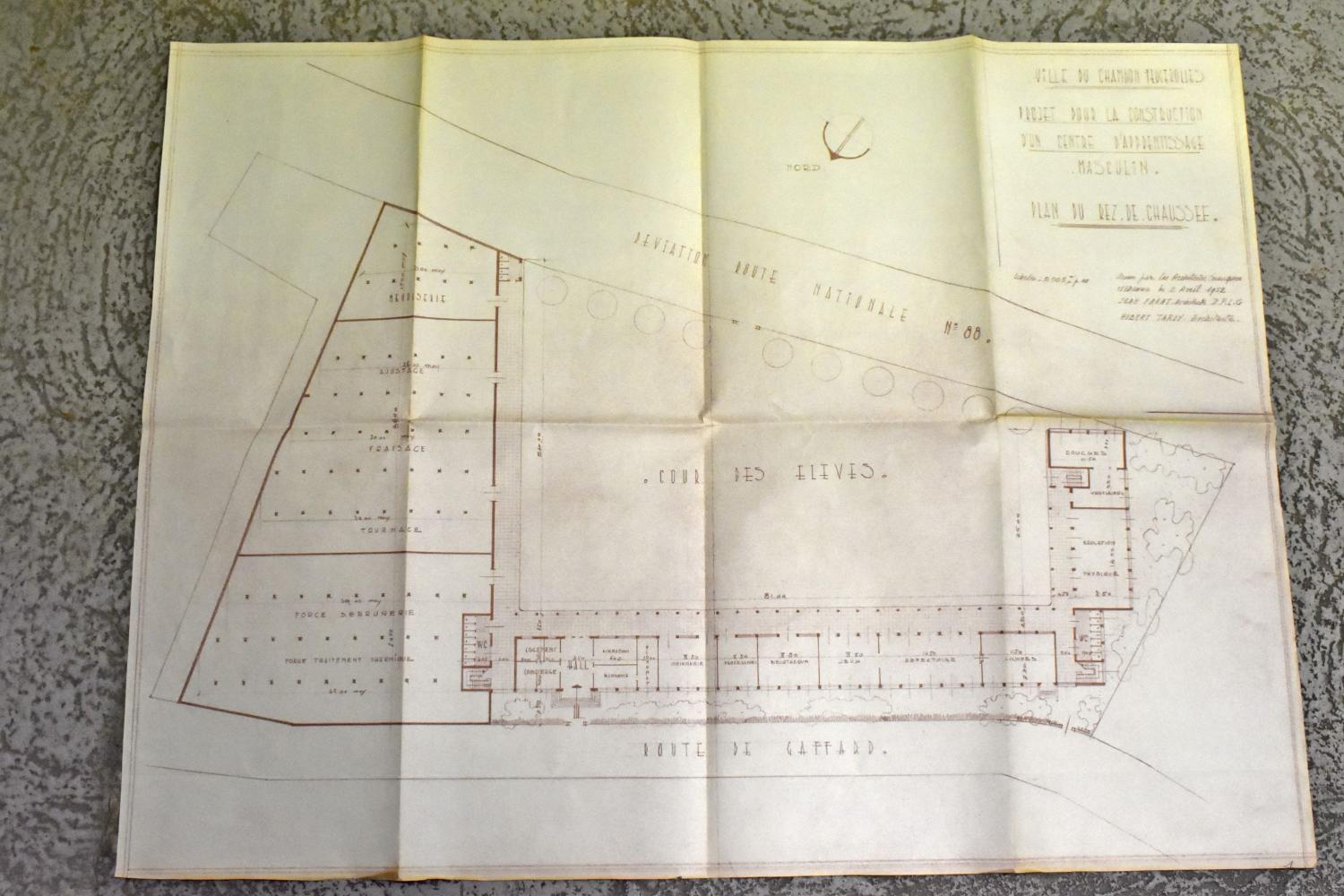

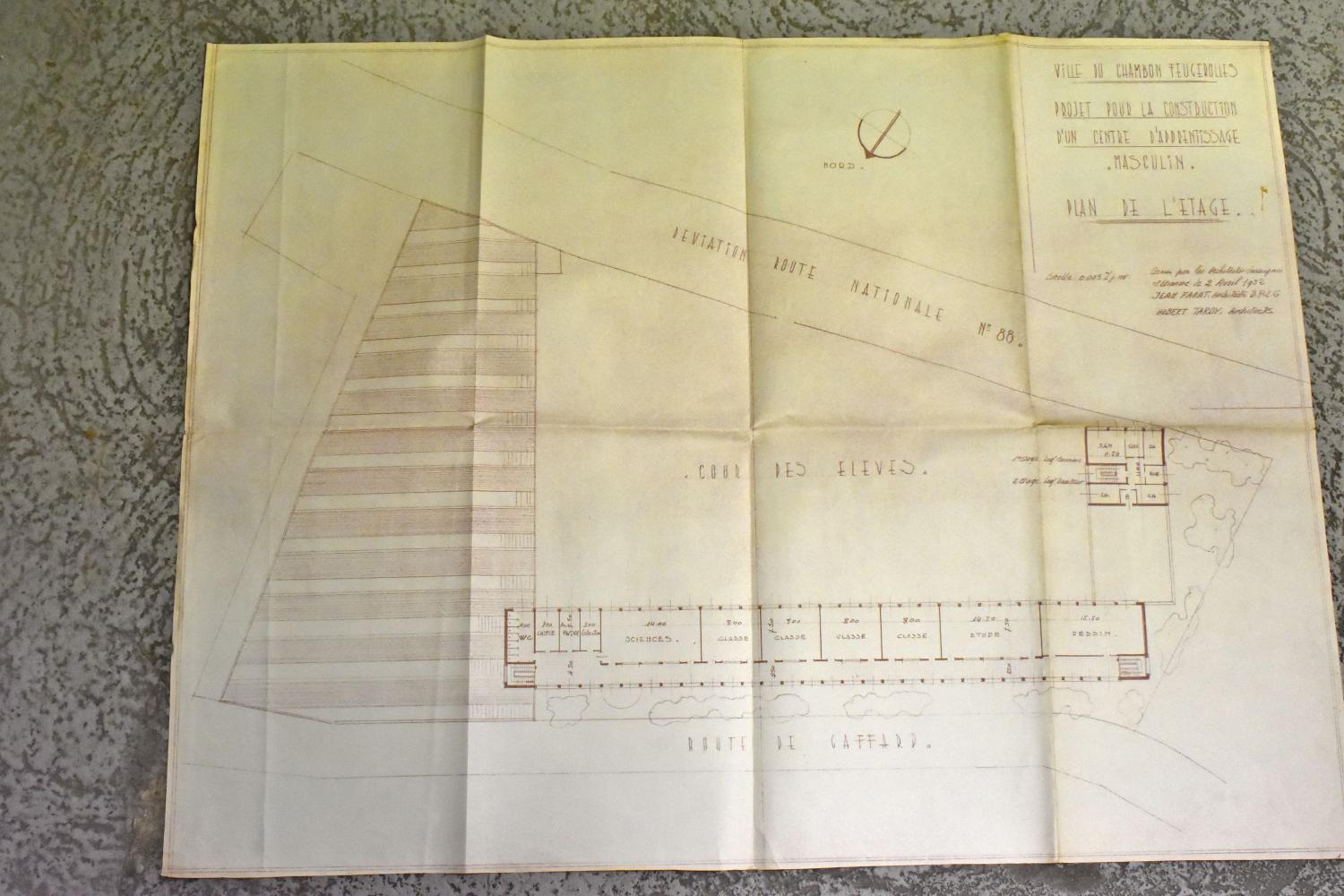

Le tracé de la route nationale, au sud de la parcelle, était connu dès l'élaboration de l'avant-projet de Jean Favart et Hubert Trady (1952) : on y distingue un accès direct vers la route pratiqué dans le mur de clôture de la cour. Entre temps, il a dû semblé plus raisonnable de prévoir une bande de terrain destinée à isoler le lycée des nuisances sonores que pouvait représenter la route et le danger d'un accès direct. Un cliché de 2006 conservé sur le site de Google earth montre que la bande de pré longeant la RN 88 a servi à cette date au moins de parc de stationnement de voitures.

L'édifice est désaffecté suite à une étude de faisabilité datant de 1996. Il est choisi de le reconstruire sur une parcelle plus proche du centre. Ce qui constitue un fait notable, le mouvement inverse étant habituellement observé, soit de reconstruction plus périphérique que l'implantation d'origine. Toutefois, la spécialité du lycée a changé entre temps : les ateliers de fraisage, ajustage, forge, menuiserie, ont laissé la place à des ateliers liés au textile et à l'habillement.

L'évolution du projet architectural : entre avant-projet et réalisation, la promulgation d'une circulaire.

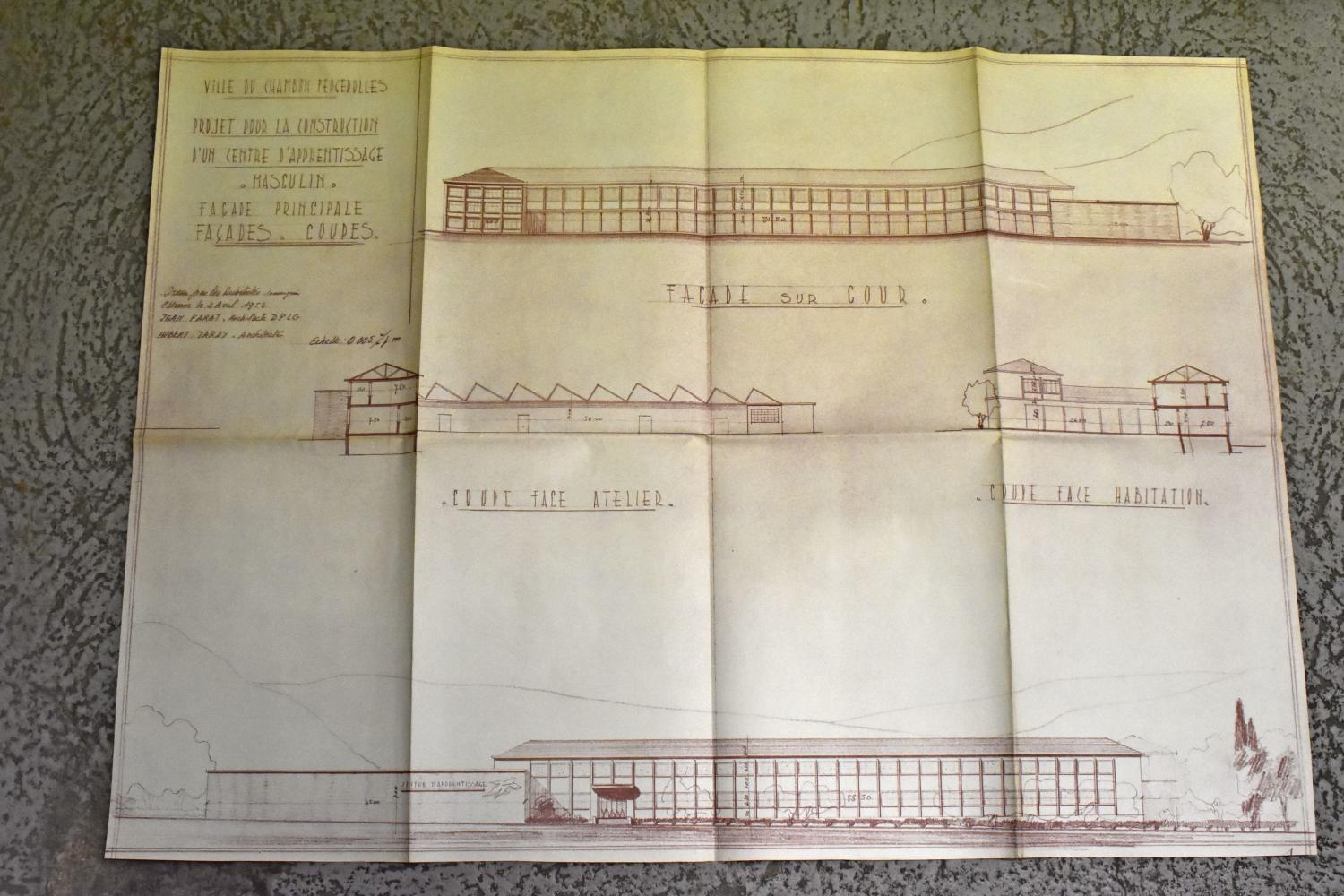

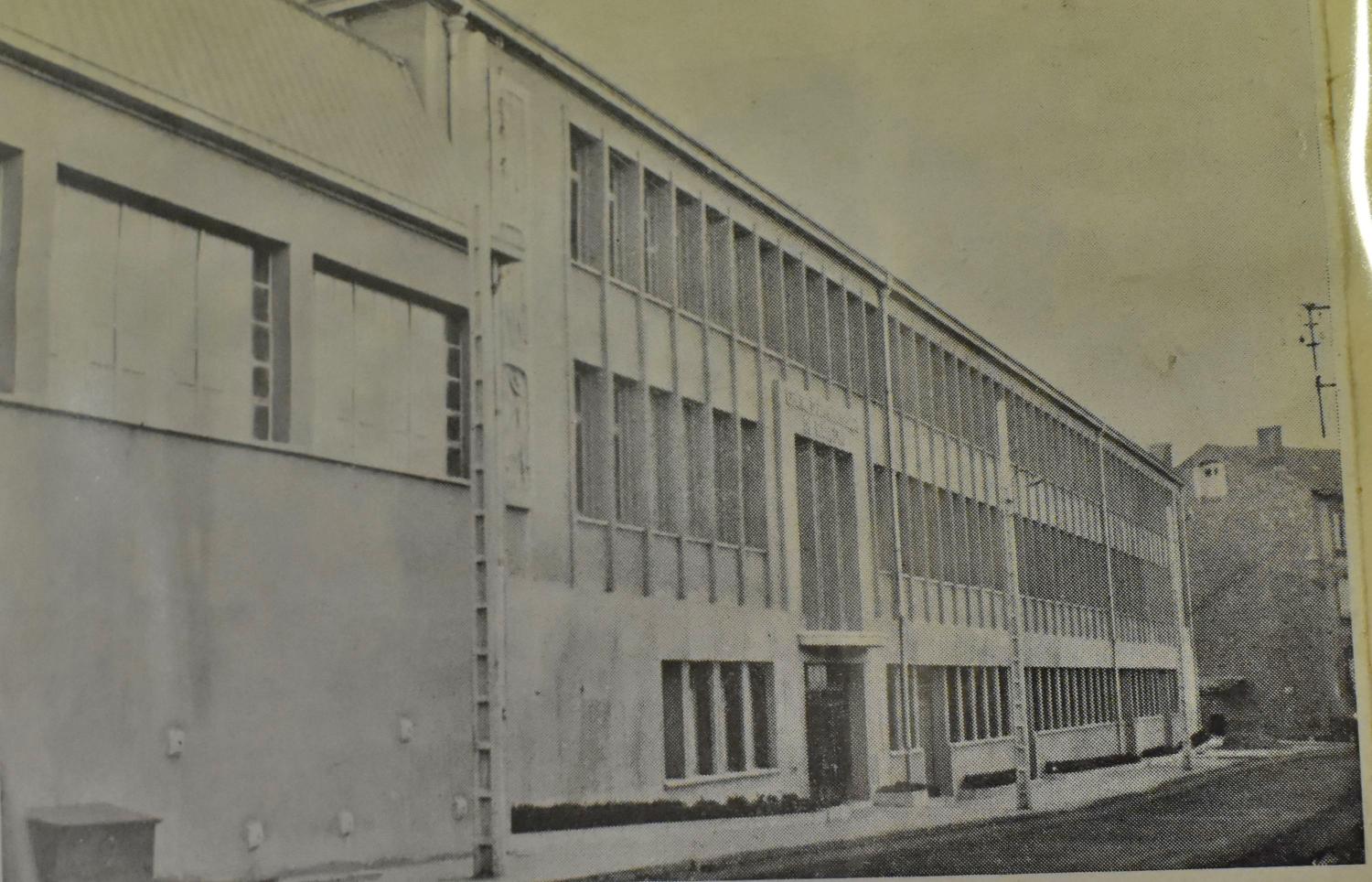

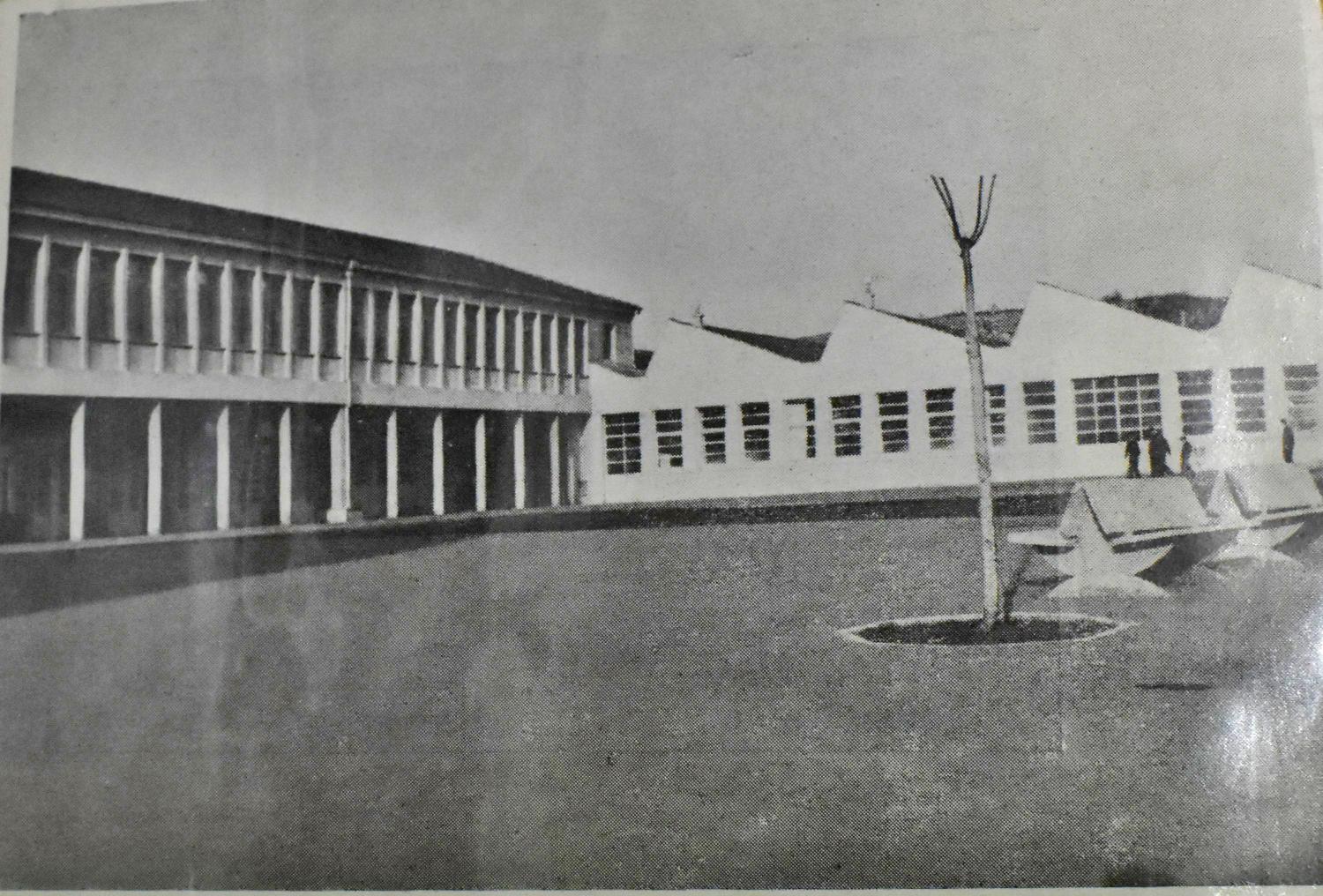

Nous disposons d'une part de l'avant-projet signé de Jean Farat et Hubert Tardy, daté du 2 avril 19523, d'autre part d'un constat établi par nos soins lors de la visite des lieux le 7 octobre 20214. Au moment où Jean Farat est chargé du dessin de l'établissement, on se situe à la charnière entre deux périodes bien identifiées par Raymond Poignant5. La première période est celle où l'on voit les effectifs de l'enseignement secondaire s'accroître (depuis 1948), et l'enseignement technique particulièrement car il est directement lié à l'essor économique, alors que le Premier Plan quinquennal d'équipement et de modernisation valable de 1946 à 1950 ne prévoyait rien concernant ce point. La seconde période s'ouvre à la fin de 1951 lorsque le gouvernement décide d'inclure les besoins de l'Education nationale dans le deuxième Plan national de modernisation. Dans ce cadre une Commission du plan d'équipement scolaire avait pu avancer la proposition, adoptée et préconisée dans la circulaire ministérielle du 1er septembre 1952, d'une construction suivant une trame d'1 m 75. Officiellement, il s'agit de faire certes "harmonieux et rationnel" mais aussi "économique, et confortable du point de vue pédagogique".

C'est ainsi que les travées prévues devaient mesurer environ 2,95 m de large, alors qu'elles n'en font plus qu'1,75 dans la réalité. L'ampleur donnée aux baies dans l'avant-projet correspondait mieux à la recherche d'air et de soleil qui était recommandée par ailleurs.

![Extrait du Plan d'urbanisme de 1954, date à laquelle le lycée est en cours de construction, donc pas encore représenté. Il prendra place à l'endroit du plan où figure l'inscription "La Croix-Bleue". La zone de croisillons en tireté est "zone industrielle, secteur E" (il a été ajouté à la main "et habitations") et la zone, assez proche (à droite du plan), à carreaux ponctués au centre est celle des "HLM en cours". La "zone industrielle, secteur D" (losanges) correspond ici à la voie ferrée et à la gare. [Photo chercheure.]](/img/3620c743-8c67-4480-8be8-81768caa2fc4)

![Sur le plan d'urbanisme directeur du groupement d'urbanisme de Saint-Etienne (1963), dont Le Chambon-Feugerolles fait partie (groupement dissous en 1974), et que l'on doit à Charles Delfante, on voit que le lycée est en "secteur dit résidentiel dense" (jaune), limitrophe d'une "zone industrielle ZIA". [Photo chercheure.]](/img/01a970e8-57c7-430f-aa3b-47d4a431d388)

Conservatrice du patrimoine, chercheuse de 1994 à 2023 au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel (Clermont-Ferrand).