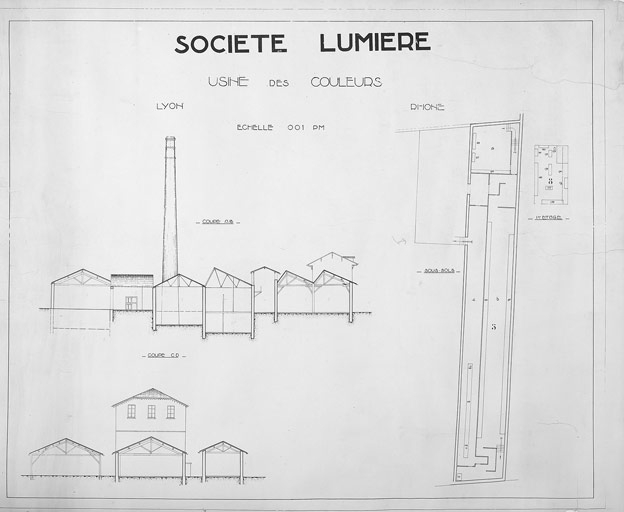

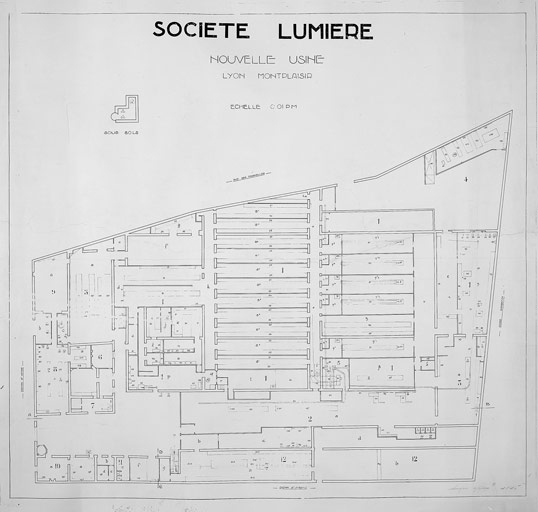

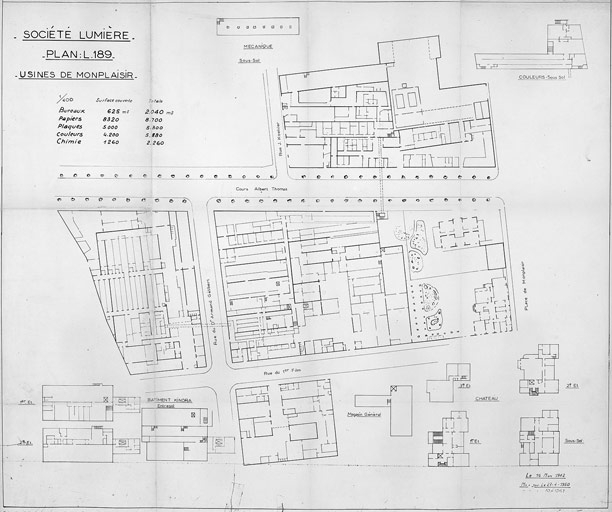

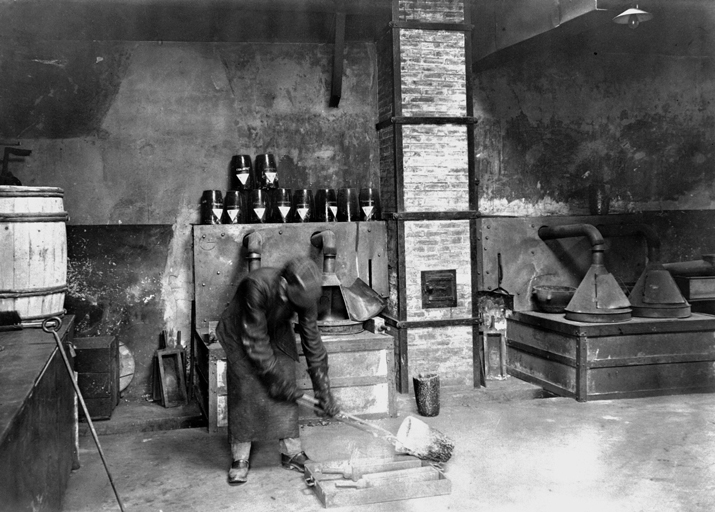

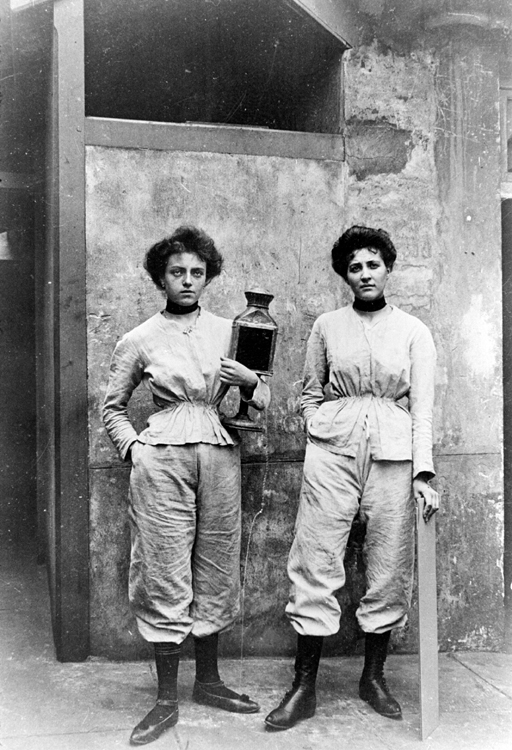

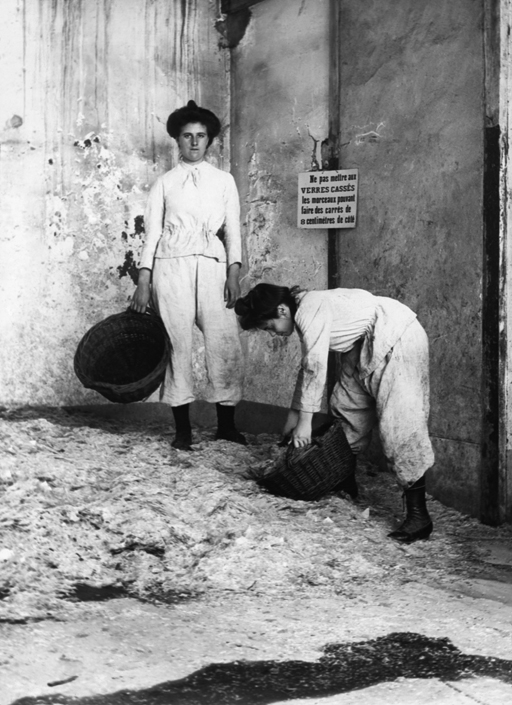

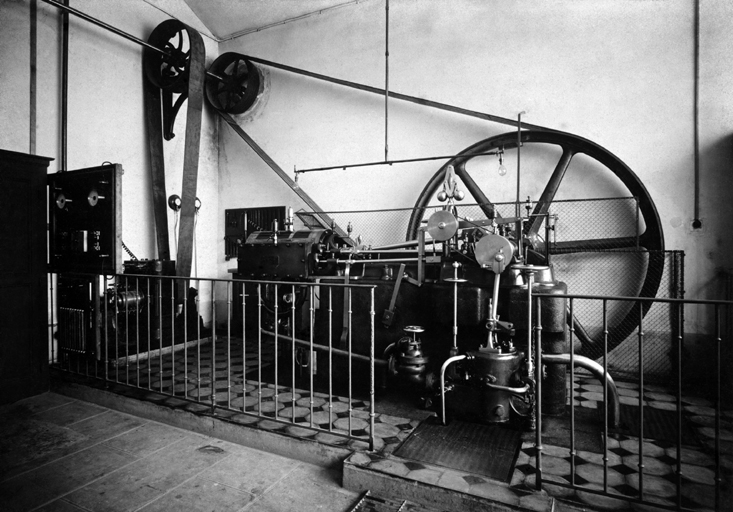

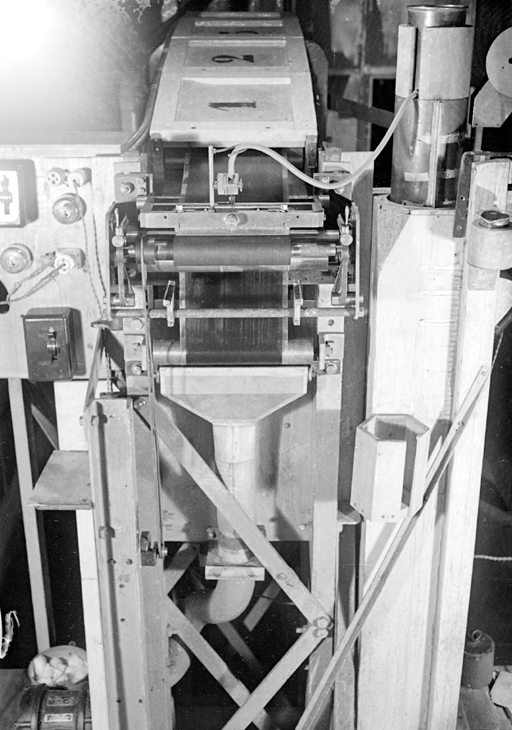

L'usine Lumière est construite à partir de 1882, rue Saint-Victor (actuelle rue du premier film), à l'initiative d'Antoine Lumière, pour la production de plaques photographiques instantanées : plaques sèches au gélatino-bromure d'argent rapide et facile à développer qui seront nommées étiquettes bleues. La société, fondée le 5 janvier 1884, sous la raison sociale Antoine Lumière et ses fils devient Société anonyme des plaques et papiers photographiques Antoine Lumière et ses fils en 1892. L'acte de fusion des sociétés Lumière et Jougla en 1911 sous le sigle Union photographique industrielle Lumière et Jougla réunis, permet d´élargir les moyens industriels et commerciaux. Cette nouvelle société anonyme perdurera jusqu´en 1928, puis la raison sociale perdurera sous le nom de Société Lumière. L'ensemble est agrandi progressivement au cours de la première moitié du 20e siècle. Les usines Lumière se rattachent à la parachimie puisqu'elles composent à l'aide de produits chimiques fournis par des sociétés industrielles comme Coignet, Rhône-Poulenc, Solvay, des émulsions photographiques qui sont ensuite étalées sur des supports de verre de cellulose ou de papier. La qualité des papiers a une telle importance dans le comportement des révélateurs que la S.A. des Plaques et Papiers photographiques Antoine Lumière et ses fils fondée en 1892, a intégré très tôt la papeterie : une usine de papier localisée à Charavine utilise les eaux douces et pures de la Fure en Dauphiné pour fabriquer avec des pâtes spéciales des papiers très purs ; elle a approvisionné en son temps la plupart des usines françaises de papier photographiques. Après la mise au point des plaques « étiquettes bleues » deux autres inventions fondamentales viendront : 1895 l´invention du cinématographe et en 1903 l´Autochrome, photographie en couleur qui capture et conserve la couleur. Le papier photographique Lumière sera réputé dans le monde entier. La Société Planchon, filiale de la SA Lumière a été absorbée par la SA Lumière en juin 1902 et la production des pellicules est alors déplacée à l'usine de Feyzin.

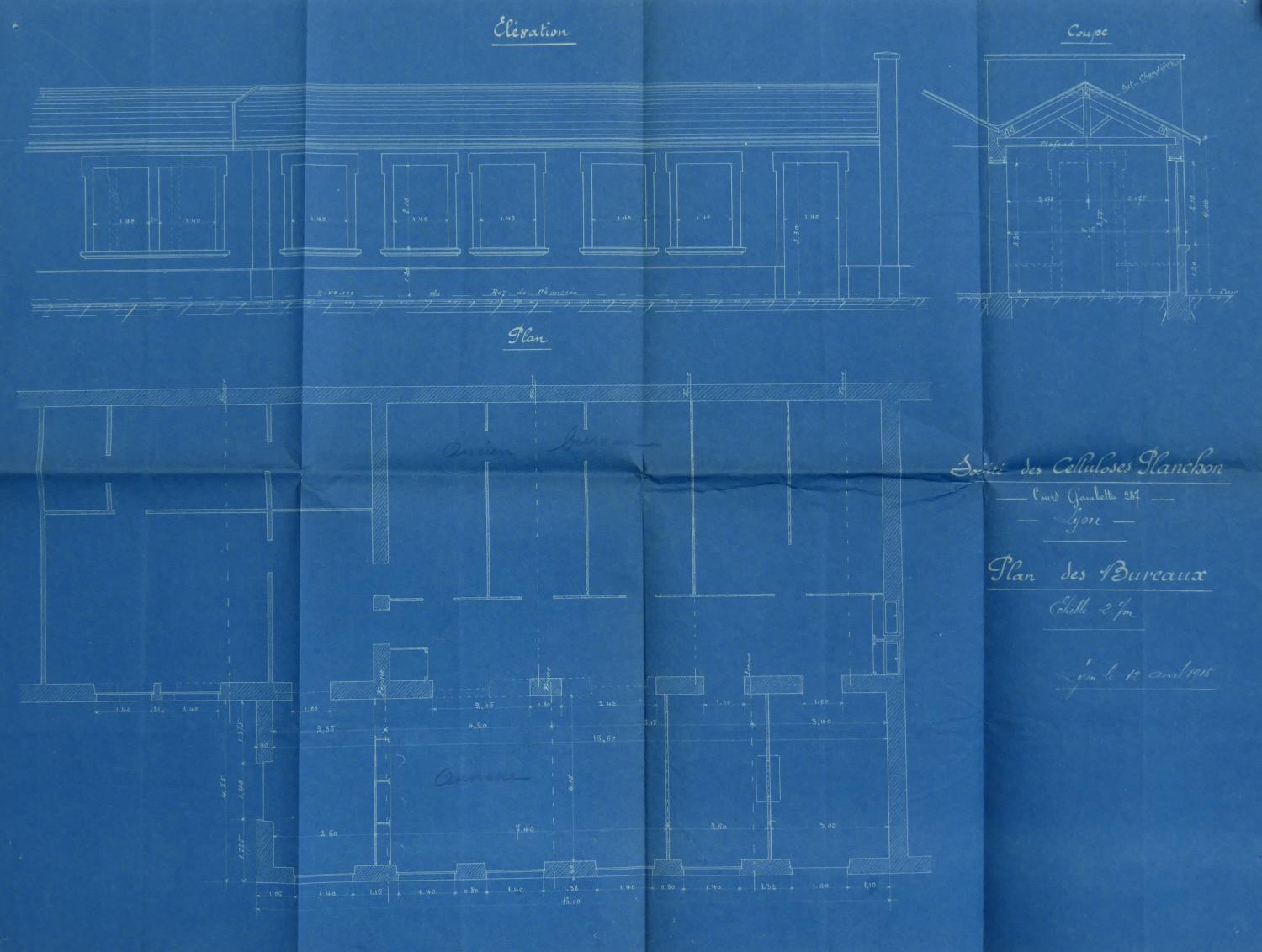

En 1908 des extensions ont lieu : au 23 chemin Saint-Victor construction d'une annexe par les architectes Lanier et Bonnamour (bureau au 55 rue de l'Hôtel de ville), de même chemin de Villon angle chemin Saint-Mathieu où est construit un bâtiment industriel par les mêmes architectes (AC Lyon : PC 339WP17-18 (1908). (usine Lumière ch. de Villon, ch. St-Mathieu, Lanier et Bonnamour architectes 344W/149).

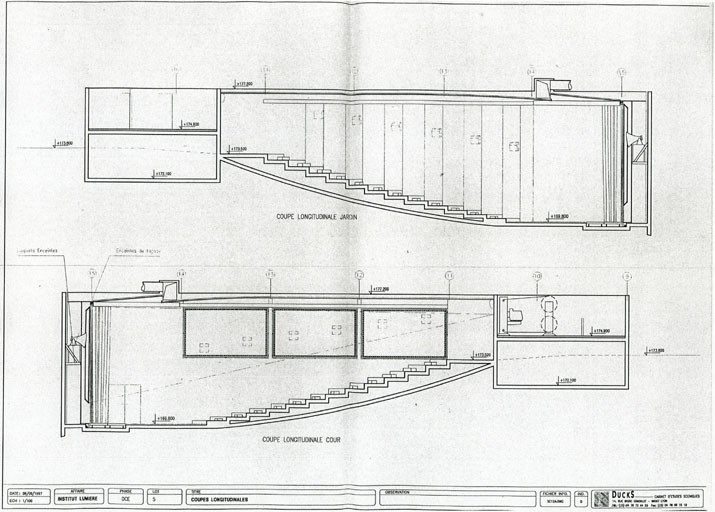

Les autres bâtiments sont détruits en 1975 à l'exception du hangar, dit hangar du premier film, Classé aux titres des monuments historique en 1994, et réhabilité en salle de cinéma à partir de 1994 par l'architecte P. Colboc. Ce hangar est le seul témoignage des usines Lumière à Monplaisir, c'est par là que sortaient les ouvrières, les ouvriers ainsi que les véhicules destinés au transport du matériel. A l'avant du hangar, à droite se situait la loge du gardien et la pointeuse ; au fond se trouvait l'atelier de préparation chimique des plaques photographiques : les célèbres étiquettes bleues. Le château Lumière (La villa d'Antoine Lumière inscrite aux titres des MH en 1986) a accueilli, très tôt, la partie administrative de l'usine ainsi que des ateliers en sous sol. L'entreprise est transférée en 1975 à Saint-Priest (chemin de la Fouillouse) et rejoint le groupe anglais Ilford. La société Lumière produira jusqu'en 1970 des surfaces sensibles et produits pour la photocomposition et la radiographie médicale. Les destinées des sociétés Lumière et Ilford vont se rapprocher au cours des années 1960. De même, le groupe chimique Suisse Ciba rachète Telko, fabricant de produits photographiques, implanté à Fribourg en Suisse depuis le milieu des années 30, puis la société Lumière en 1962. Lumière et Telko étaient déjà liées par un contrat d'exploitation du procédé en couleur Telcolor. Ciba souhaitait ainsi développer le procédé S.D.B. de photographie en couleurs, futur Cibachrome, qu'elle avait mis au point. Dès 1963, Ciba se rapproche de Ilford Ltd dont elle devient l'unique actionnaire en 1969. Une rationalisation des gammes de produits de chaque partenaire du groupe est entreprise en même temps que l'élaboration de nouveaux produits ; la marque Lumière sera présente sur les produits jusqu'à cette période. En 1972, Ilford prend la responsabilité du groupe photo qui comprend des usines et des sociétés de vente dans le monde entier, tous les produits ont désormais une seule identité de marque : Ilford. La société Lumière fabrique une partie des produits Ilford dont elle commercialise l'ensemble de la gamme en France, et à l'étranger, elle sera spécialisée au sein du groupe Ilford dans la fabrication des papiers photographiques (noir et blanc) et conservera sa raison sociale jusqu'en 1982, date à laquelle elle prendra l'identité de Ilford France.

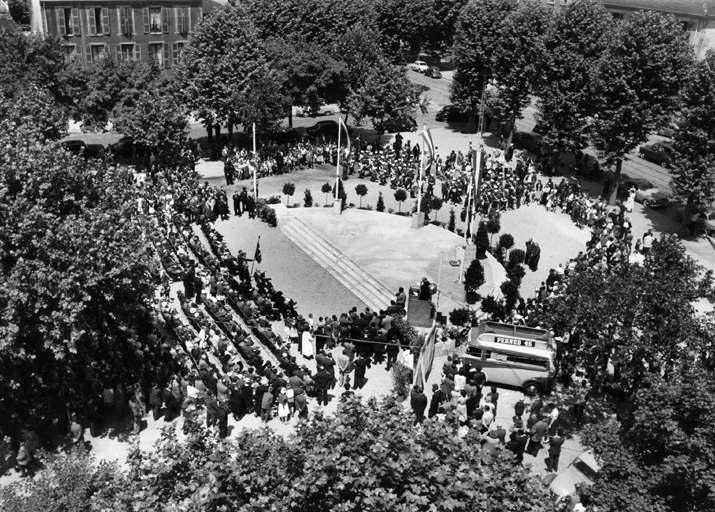

Le monument en hommage aux frères Lumière représentant un écran géant, est réalisé par l'architecte Hubert Fournier en béton armé et pierre d'Estaillade d'Oppède pour les parties sculptées. Il est inauguré en 1962 place Ambroise Courtois (1958 : pose de la première pierre). Le décor est confié aux sculpteurs F. et M. LAPANDERY : une fresque d'influence cubiste, réaliste et schématique à la fois. C'est une illustration des étapes du cinéma : les premiers films en 1894 ; les grands reportages ; les mises en scènes et les films scientifiques. Sa lecture se fait en deux partie de part et d'autre des portraits des frères Lumière représentés de profil au centre de la frise avec en légende Bienfaiteurs de l'humanité. Sur la partie gauche est représentée une locomotive avec des personnages qui attendent sur un quai de gare, peut-être une référence au film Lumière de l'arrivée du train en gare de la Ciotat, des animaux (éléphant, panthère, singe) sont également représentés ainsi qu'une scène de vie paysanne, qu'un serpent, un bateau et une mappe-monde illustrant la légende des grands reportages. La partie droite s'illustre par une scène antique de course de chars et de combats, d'un personnage féminin accompagnant la légende les grandes mises en scènes et d'une scène de projection de film accompagnant la légende les films scientifiques.

La villa Lumière (cf annexe)

Le château Lumière, ainsi nommé dès l’origine par les habitants du quartier, est l’ultime création architecturale d’Antoine Lumière. A l’instar de nombreux industriels lyonnais, tels Rochet et Schneider ou Marius Berliet, constructeurs automobiles, il se fait élever à la périphérie de Lyon une imposante maison de maître à la fois confortable et proche des ateliers. C’est en 1898 qu’il entreprend d’acquérir les terrains nécessaires à la construction : il achète quatre propriétés bâties à l’angle sud-est de l’îlot sur lequel sont déjà implantées l’usine, la villa de ses fils et sa propre maison ; le terrain qu’il agrandit par le rachat, quatre ans plus tard, à la Société Lumière, d’une parcelle destinée au jardin, s’étend sur 2173 m². Les anciennes maisons sont rasées pour faire place à la nouvelle construction. Le permis de construire est déposé en septembre 1899 ; les travaux débutent en octobre de la même année et, à la fin de 1901, l’édifice est couvert ; seuls se poursuivent, au début de l’année 1902, les travaux de décoration.

Le château comme véritable bâtiment administratif (entretien réalisé par Nadine Halitim-Dubois avec monsieur Beaumont, 2010)

« Tous les services administratifs étaient dans le Château. En 1961, j’ai connu l’atelier de peintre d’Antoine Lumière qui est tout à fait en haut du Château, qui était un local de stockage dans lequel se trouvaient tous les documents écrits, les plaques, et un certain nombre d’appareils également. Ensuite, je crois que la comptabilité s’est installée dans cette zone, et puis ensuite le bureau d’études. Donc le Château je le connais bien, enfin à l’époque où il était morcelé. Toutes les pièces avaient été aménagées en petits bureaux ».

Planchat entreprise 40 cours Gambetta