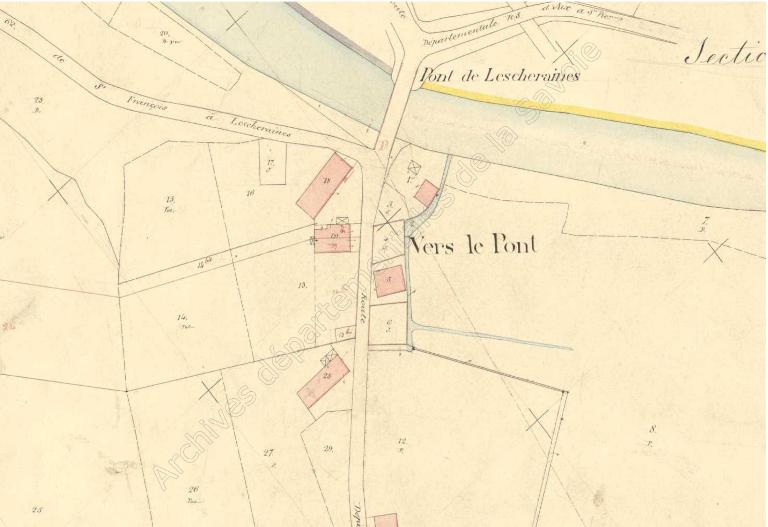

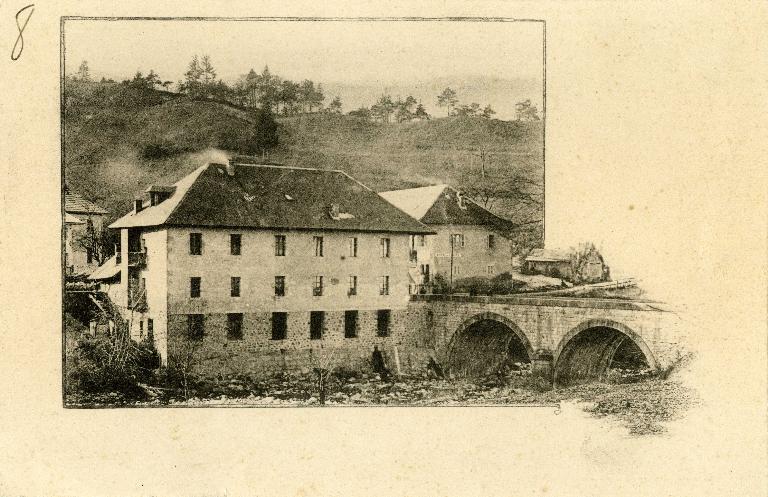

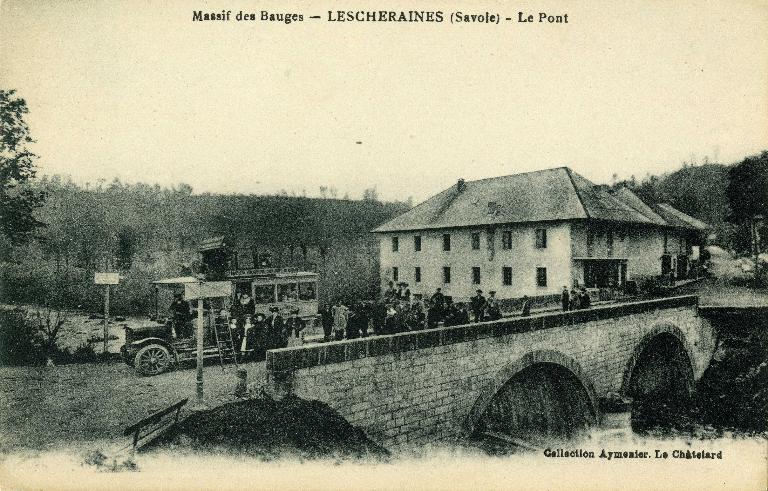

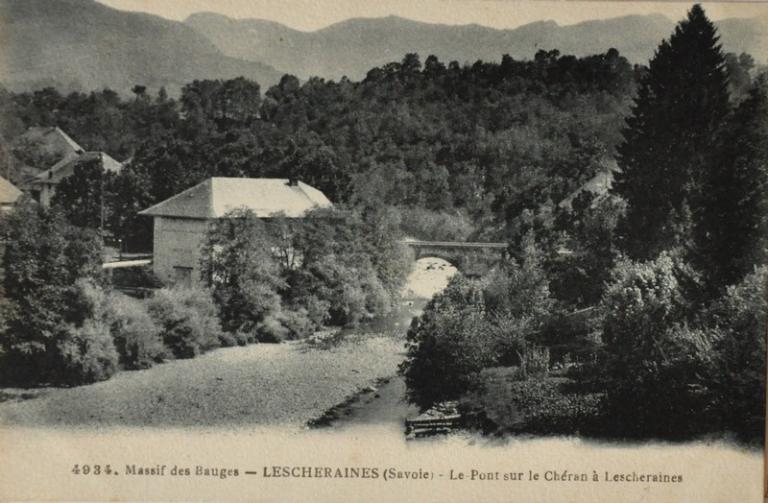

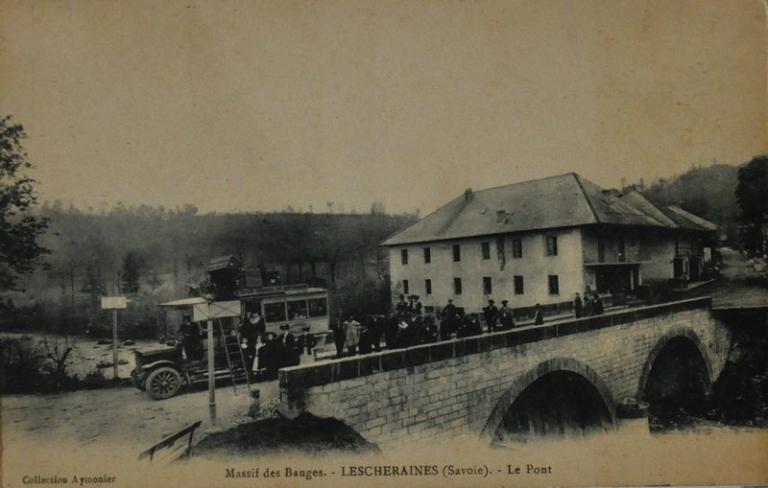

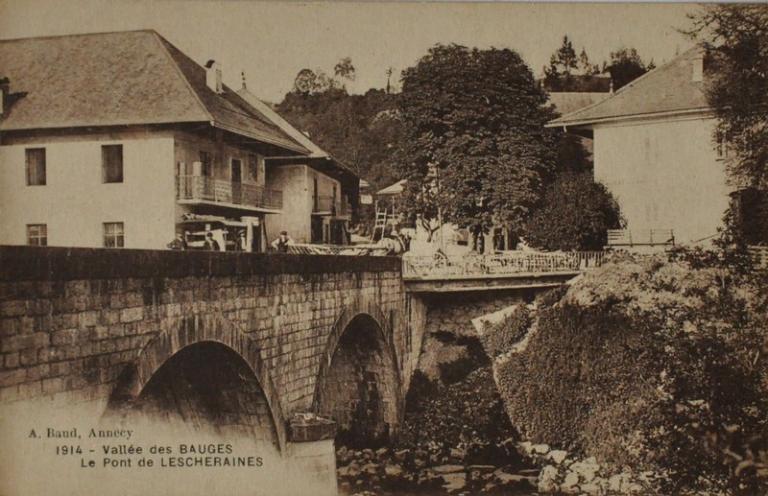

Un moulin (parcelle 1768) et une forge (parcelle 1767) appartenant à Maurice Monau et à ses frères sont visibles sur la mappe sarde de 1732 au niveau du Pont de Lescheraines. Un martinet appartenant au forgeron François Favre apparaît sur le premier cadastre français de 1878 à l'emplacement du site (section B, feuille 1, parcelle 1). Vers 1880, Pierre Vergain, originaire d'Allèves qui possède une forge à Bellecombe devient propriétaire du site. Il fait construire un nouveau bâtiment terminé vers 1900. La forge Vergain cumule plusieurs activités : métallerie, taillanderie, charonnerie, ferrage des bœufs. Le métal transitait par la gare de Grésy-sur-Aix. Un magasin de quincaillerie est installé au rez-de-chaussée. En décembre 1914, la forge est électrifiée. En 1920, une épicerie est installée dans le bâtiment. La forge cesse de fonctionner en 1948. Le dernier exploitant est Émile Moine. L'épicerie ferme en 1956. Actuellement, la quincaillerie est toujours en activité. Une partie du bâtiment est occupée par des logements.

- enquête thématique départementale, Patrimoine hydraulique des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Pays de Savoie - Châtelard (Le)

-

Hydrographies

Chéran ; bassin-versant du Chéran

-

Commune

Lescheraines

-

Lieu-dit

Vers le pont Le Pont

-

Cadastre

2011

B

32, 1094

-

Dénominationsmartinet, forge, moulin à farine

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 18e siècle , daté par source

- Principale : 4e quart 19e siècle , daté par source

- Principale : 1er quart 20e siècle , daté par source

-

Dates

- 1732, daté par source

- 1878, daté par tradition orale

- 1900

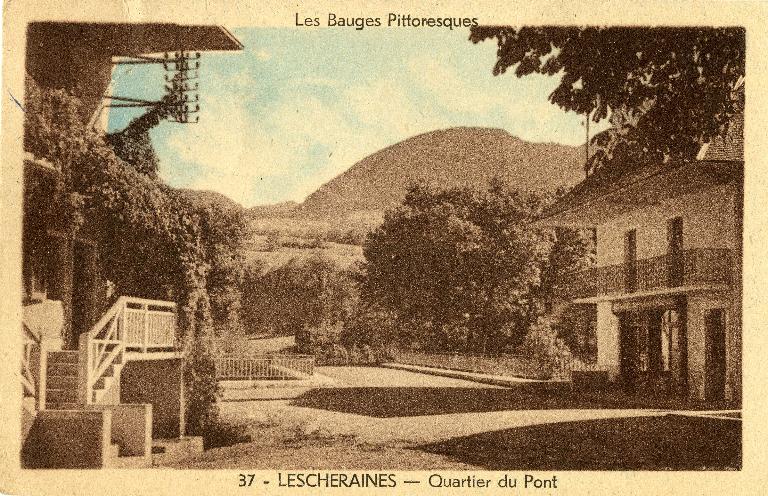

La forge se trouve en rive gauche du Chéran, juste en amont du pont de Lescheraines. La réserve d'eau et le canal de dérivation ne sont plus visibles.

Le bâtiment de la forge est de plan rectangulaire. Construit parallèlement au Chéran, il comporte quatre niveaux : un sous-sol, un rez-de-chaussée, un étage et un étage de comble. Il est construit en pierre et couvert d'un enduit à partir du rez-de-chaussée. Le toit est en ardoise et en tôle ondulée. L'emplacement des trois roues hydraulique est toujours visible. La partie forge qui a comporté jusqu'à 6 foyers était située dans le sous-sol du bâtiment. Actuellement le matériel n'est plus en place. La quincaillerie au rez-de-chaussée est toujours en activité. Les niveaux supérieurs du bâtiment sont occupés par des logements.

-

Murs

- pierre enduit

-

Toitsardoise, tôle ondulée

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré, étage de comble

-

Énergies

- énergie hydraulique produite sur place

- énergie électrique produite à distance

-

État de conservationbon état

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Sites de protectionparc naturel régional

Le site se trouve dans le PNR des Bauges.

- © Archives départementales de la Savoie

- © Archives départementales de la Savoie

- © Archives départementales de la Savoie

- © Ministère des finances, CIDF, Service du cadastre

- © Collections et clichés Musée Savoisien, Conseil général de la Savoie

- © Collections et clichés Musée Savoisien, Conseil général de la Savoie

- © Collections et clichés Musée Savoisien, Conseil général de la Savoie

- © Collection particulière M.-A. Podevin

- © Collection particulière M.-A. Podevin

- © Collection particulière M.-A. Podevin

- © Collection particulière M.-A. Podevin

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Assemblée des Pays de Savoie

Documents d'archives

-

AD Savoie : C3139

FR.AD073, C3139, Cadastre de 1728, Lescheraines, 228, Vue 2, 1732.

-

AD Savoie : 3P 7154

FR.AD073, 3P 7154, Premier cadastre français, Lescheraines, Section B, feuille 1, 1878.

-

AD Savoie : 3P 7155

FR.AD073, 3P 7155, Cadastre rénové, Lescheraines, Section B, feuille 1, 1939.

Léon Aymonier (1863-1934) pharmacien au Châtelard, un photographe en devenir : Léon Aymonier naît au Châtelard en1863. Il appartient à la lignée bourgeoise de cette famille, présente dans les Bauges depuis 1430. Sa mère tient un café dans le bourg, en complément d’un emploi à la poste ; son père est cultivateur. Son oncle, le commandant Étienne Aymonier, est administrateur en Asie du Sud-Est et spécialiste de la langue et de la culture cambodgiennes. C’est sans doute avec son soutien que Léon Aymonier entreprend des études de pharmacie à Grenoble, après son service militaire. Il obtient son diplôme en 1890. De retour au Châtelard après un stage à Paris, il achète en 1892 l’officine de Charles Gavard et épouse sa cousine germaine, Jeanne [...]. Quatre enfants naîtront, Paul (décédé en bas âge), Marthe, Paul et Marie-Louise.

Léon Aymonier se livre à ses premières expériences photographiques, qui reste à la fin du 19e siècle un hobby réservé à une élite sociale et culturelle, dans les années 1890. C’est peut-être auprès de Joseph Flandrin, son camarade d’internat à Grenoble et futur médecin accoucheur, que Léon Aymonier s’initie à la photographie. Les innovations techniques, en particulier la mise au point du gélatino-bromure d’argent au cours des années 1870, accélèrent la diffusion de cette pratique. La photographie n’est plus réservée aux seuls photographes professionnels, grâce à des temps de pose réduits et des appareils plus maniables. Faciles d’emploi et fabriqués industriellement, les négatifs sur plaques de verre sèches, prêts à l’emploi, ont la préférence de Léon Aymonier.

un photographe en moyenne montagne : tantôt pharmacien, tantôt photographe, Léon Aymonier perfectionne sa pratique en consacrant à sa passion une partie importante de son temps. Il l’introduit dans les Bauges, espace rural de moyenne montagne. Si les photographes ambulants sillonnent les campagnes dès la fin du19e siècle, la majorité des studios professionnels est installée en ville, drainant une clientèle essentiellement urbaine. En l’absence de concurrent dans les Bauges, il improvise un studio photographique en plein air à proximité de son officine. Des années durant, se succèdent devant son objectif la population des Bauges dans sa diversité sociale et dans tous les âges de la vie.

Extrait de "Les Bauges de Léon Aymonier", Carnet de découverte des exposition, Exposition du Musée Savoisien, Chambéry, 2013.