Le château fort de Miolans, édifié sur les flancs de la Dent d'Arclusaz sur un replat dominant la vallée de l’Isère, contrôle l'ancienne route d’Italie (qui reprend le tracé de la voie romaine, par le col du Petit-Saint-Bernard). Le site, qui occupe un éperon naturellement protégé sur trois côtés par des pentes abruptes, est aménagé dès l’époque gallo-romaine. Jules Formigé (1951, p. 22) date cette première occupation du 4e siècle et en identifie des vestiges (murs en petit appareil régulier avec introduction de "lignes de lauzes dans l'appareil [qui] fait penser aux lignes de briques du début du IVe siècle", partie de voûte) dans la "salle romaine", adossée à la tour Saint-Pierre au sud-ouest. En 1014 le roi de Bourgogne Rodolphe III cède à son épouse Ermengarde des domaines agricoles dont un à Miolans (Excoffier dans Berthier, Bornecque, 2001, p. 135).

Les premiers éléments de fortification sont attestés au 11e siècle. Une charte de 1083 cite la chapelle du château (castrum) de Miolans (Aymon de Miolans et son épouse donnent le quart de son revenu à l'abbaye de Saint-André-le-Bas ; cartulaire de l’abbaye Saint-André-le-Bas édité par Ulysse Chevalier en 1869, n°230, cité par Naz, p. 41). Au 12e siècle le château comprend deux bâtiments côté sud dont un logis seigneurial, édifiés par les seigneurs de Miolans, puissante famille de l'entourage des comtes de Savoie dont les premiers représentants connus sont Guifred et son fils Nantelme cités dans des chartes de 1081 et 1083. La chapelle (reconstruite par la suite) conserve deux fenêtres datables du 12e siècle du côté sud. A la fin du 13e siècle sont construites la tour Saint-Pierre et une aula de 60 m², dans une enceinte, au sud-ouest du site (Excoffier, p. 136). Cette tour maîtresse de 14 m de haut qui comporte trois salles voûtées superposées dotées de baies à coussièges, latrines et cheminées (cheminée à arêtes vives au premier niveau ; cheminée armoriée à piédroits chanfreinés et bases moulurées au second) est un symbole ostentatoire du rang des Miolans.

Le grand donjon aurait été édifié à l’extrémité sud-est de la première enceinte à partir du 13e siècle. Le château est alors étendu jusqu’à l’extrémité est de l’éperon, englobant le grand fossé intermédiaire et la basse-cour avec la chapelle. L’édifice se déploie désormais sur 200 m de long pour 60 à 80 m de large. Après 1380, Jean de Miolans, conseiller du comte Amédée VIII de Savoie, fait remanier le château. La châtellenie de Miolans, qui dépendait de Montmélian, est créée au 14e siècle. La chapelle Saint-Etienne devient église paroissiale avant le 15e siècle (visite pastorale de 1399).

Dans le dernier quart du 15e siècle, les seigneurs de Miolans renforcent leur position en Savoie : ils occupent le deuxième rang dans les assemblées générales du duché (après les Seyssel), Antheme de Miolans récupère une partie des biens confisqués des Montmayeur et devient maréchal de Savoie, Louis de Miolans est fait baron en 1497. Le château est renforcé et modernisé pour s'adapter à l'utilisation de l’artillerie à feu : murs d'escarpe et contre-escarpe de 3 m d'épaisseur, portes avec vantaux, assommoirs et herses, galerie couverte au nord, construction de la tour de la Sauvegarde pour contrôler le front nord, la basse-cour et la rampe d’accès, de plan ovale et pourvue de murs de 2,5 m d'épaisseur). L'aula (avec porte en accolade armoriée, fenêtre à croisée et coussièges et grande cheminée moulurée avec four à pain) et la chapelle sont reconstruites (la chapelle est dite constructa de novo dans la visite pastorale de 1470). La chapelle comprend deux travées voûtées d'arête avec chevet plat, et portail occidental en arc brisé dont le tympan était peut-être peint (la visite pastorale de 1458 préconise de construire un porche et de peindre une image de saint Etienne au-dessous). Les chapiteaux du chevet et la clef du portail sont armoriés. Un clocheton en charpente posé sur le chevet est visible sur l’iconographie ancienne ; il aurait disparu après 1863 (Formigé, 1951, p. 19). Enfin le grand donjon, au milieu du mur sud, est reconstruit au début du 16e siècle. Tour résidence, défensive et ostentatoire sur le modèle du donjon royal de Vincennes, il a 23 m de hauteur pour 6 niveaux (trois voûtés, 3 planchéiés). Sa porte d’entrée en accolade est armoriée de même que la cheminée d'une des salles du 3e étage (au niveau de la cour) la clef de voûte d'une autre salle de ce niveau.

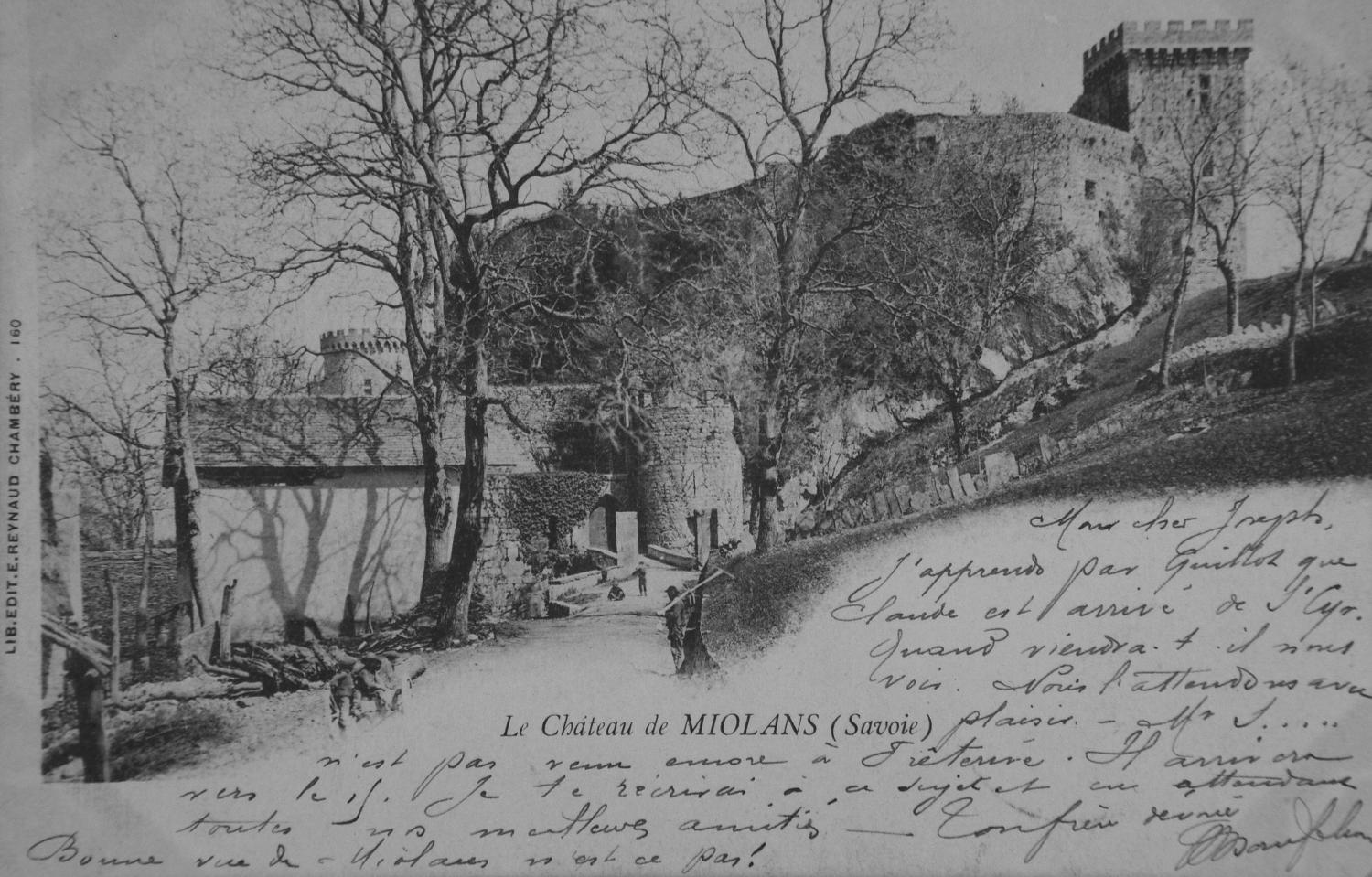

Le château devient possession de la maison de Savoie en 1523 (condition du mariage de l'héritière avec un seigneur français). Le châtelet d’entrée avec corps de garde au bas de la rampe sont ajoutés après l’occupation française de 1536 à 1559. La forteresse a encore un rôle militaire (elle est prise par Lesdiguières en 1600 puis par les troupes de Louis XIV) mais est de moins en moins adaptée aux évolutions militaires : elle sert à l’incarcération de prisonniers dès 1564 et devient prison d’Etat en 1694. Au 18e siècle le prisonnier le plus connu reste Donatien-Alfonse-François, marquis de Sade, qui y passe quelques mois de décembre 1772 à son évasion en avril 1773. Le plan-masse donné par la mappe sarde (vers 1730) montre l'organisation des défenses (R F "Rempart du fort avec le chemin de dessous couvert qui vient de la porte de fer", R D "Tour et premier corps de garde", R 1 "Magasin de poudre"...) et du casernement (RM et RR quartiers des soldats au nord, R Y et X appartements de l'officier major vers l'aula et du gouverneur dans le donjon), avec déjà un local pour la prison (R 5 "Prisons dessus le rempart") et une seconde chapelle (R 7, que Formigé désigne comme une "chapelle des prisonniers") (voir annexe). En 1732 une église paroissiale est édifiée hors de l'enceinte pour faciliter le culte des habitants du hameau.

En 1792 le château devient bien national mais sa vente échoue et les bâtiments inoccupés sont pillés et dégradés. Après plusieurs changements de main il est acheté entre 1868 et 1871 par Eugène Guiter, préfet de Savoie entre 1870 et 1872. La famille Guiter achève sa restauration avec l'aide de l'architecte des monuments historiques Jules Formigé (dont la fille a épousé le petit-fils d'Eugène Guiter), et assure l'ouverture au public de la partie ouest du site.

Armoiries des Miolans, employées au château jusqu'en 1468 : De gueule à trois bandes d'or ; à partir de 1475 : De gueule à trois bandes d'or écartelé de deux aigles d'argent membrés d'azur (Miolans-Montmayeur pour Formigé, Miolans-Roussillon (Jean de Miolans époux d'Agnès de Roussillon, 1380) pour M. Broccard, p. 272-274).

Chargé de mission patrimoine bâti au Parc naturel régional du Massif des Bauges, en convention pour réaliser l'inventaire du patrimoine bâti de 2009 à 2023.