Photographe au service de l'Inventaire Auvergne-Rhône-Alpes

- enquête thématique régionale, Patrimoine des lycées

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Auvergne-Rhône-Alpes

-

Commune

Bourg-en-Bresse

-

Adresse

16 rue du Lycée

-

Cadastre

1830

G

823

;

2018

AN

255 partie

L'église est située au nord de la parcelle

-

Dénominationséglise

-

Genrede clercs réguliers de la compagnie de Jésus

-

VocablesSaint-Joseph

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

La construction de l'église du collège de Bourg a précédé de plusieurs décennies celle de nouveaux bâtiments pour accueillir élèves, régents et personnels domestiques. Le conseil de ville n’ayant cédé aux jésuites en 1644 que les bâtiments du collège existant et les terrains attenants, de nouveaux terrains situés au nord du collège et occupés par des maisons sont acquis à partir de 16591, la majeure partie l'étant entre 1664 et 16652.

La première pierre est posée en octobre 16693 et le bail à prix fait signé le 15 mars 1670 avec l'entrepreneur burgien Pierre Redon par les pères Claude Mercier, recteur du collège et Odet Dallier, procureur de la fabrique de l'église4. Les jésuites s'engagent à fournir les matériaux de construction, dont une partie en remploi des maisons démolies, à l'exception de la pierre de taille. La description très précise des dimensions de l’édifice, de l'aspect qu'il devra avoir, des modes de construction, de l'épaisseur des murs, laissent à penser qu'un homme de l'art en est à l'origine. Il est de fait mentionné en dernière page du prix fait sous le nom de Jean Truto, désigné comme auteur du dessin devant être annexé au contrat, que Michèle Astier-Duflot a identifié comme étant l'architecte d'origine rochelaise Jean Truteau5.

A la date de la signature du prix fait, seul le plan et la disposition intérieure ont été décidés, le dessin de la façade restant à fournir. Sont prévus une tribune des musiciens au revers de la façade (achevée en 1682), deux grandes chapelles (celles des transepts sud et nord) et une nef avec arcs doubleaux, une sacristie du côté de la rue (la rue dite de la petite Verchère, bordant le collège à l'ouest), un grand escalier avec mur noyau du côté de la sacristie, surmonté par une tour de l'horloge, les murs intérieurs plâtrés et blanchis. A l'extérieur, un soubassement en pierre de taille dure " de deux pieds de hauteur avec un chanfrein au-dessus semblable à celui de la ceinture de la maison de Monsieur le Prince — Louis II de Bourbon-Condé, dit le grand Condé — en cette ville "6. Les pères se réservent le droit de confier à un autre exécutant tout ce qui relève du décor architectural (corniche, frise, architrave). Ils accordent par ailleurs la fondation de quatre chapelles à des familles nobles de Bourg, autorisées à inscrire leurs armoiries à la clé de voûte et à s'y faire enterrer dans leur caveau.

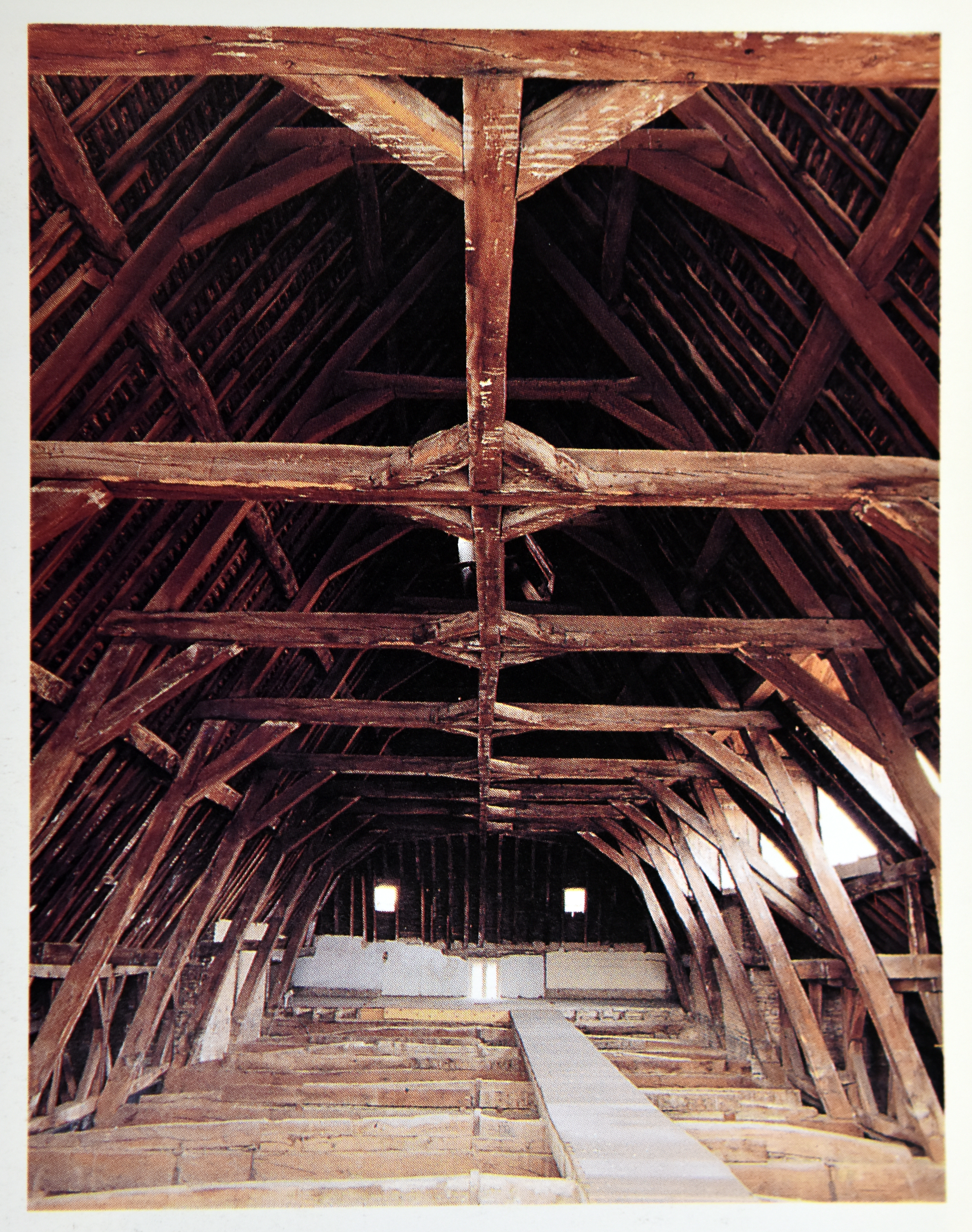

C'est également à Michèle Astier-Duflot que l'on doit l'identification du bourguignon Philibert Bouchot comme auteur de la charpente posée en 1677, des maçons limousins Jean Mignaton et Léonard Guillaume pour la réalisation des voûtes et des doubleaux en 1681, et du maitre architecte Pierre Delavaux pour celle de la tribune des musiciens, dont il est l'auteur du dessin, et du décor intérieur (chapiteaux, architrave et corniche), en 16827. Les retables des chapelles des transepts et du chœur seraient l'œuvre du menuisier Bernard Roybet et du sculpteur Pierre Duflot, originaire d'Abbeville8. L'achèvement des travaux est officialisé le 30 juillet 1682 par la bénédiction de l'église, placée sous le vocable de saint Joseph et par une première messe dite le lendemain, jour de la saint Ignace de Loyola. La mention dans les archives d'un terrain acquis à Bissac en 1693 " pour agrandir l'église " ne permet pas d'identifier ce qui est alors entrepris.

Le 24 prairial an III / 12 juin 1795, l'église, saisie comme bien national, est provisoirement affectée par la commune à l'exercice du culte constitutionnel9, puis devient en 1797 le lieu de culte provisoire de la paroisse de Bourg, l'église Notre-Dame étant inutilisable. L'année suivante, elle est affectée au casernement des militaires, le 2e étage du collège étant par ailleurs utilisé comme dépôt de munitions depuis au moins 179610. C'est à cette date que sont probablement supprimées les balustrades qui fermaient les chapelles et que sont enlevés les autels des retables11 ; le mobilier est vendu en 1799.

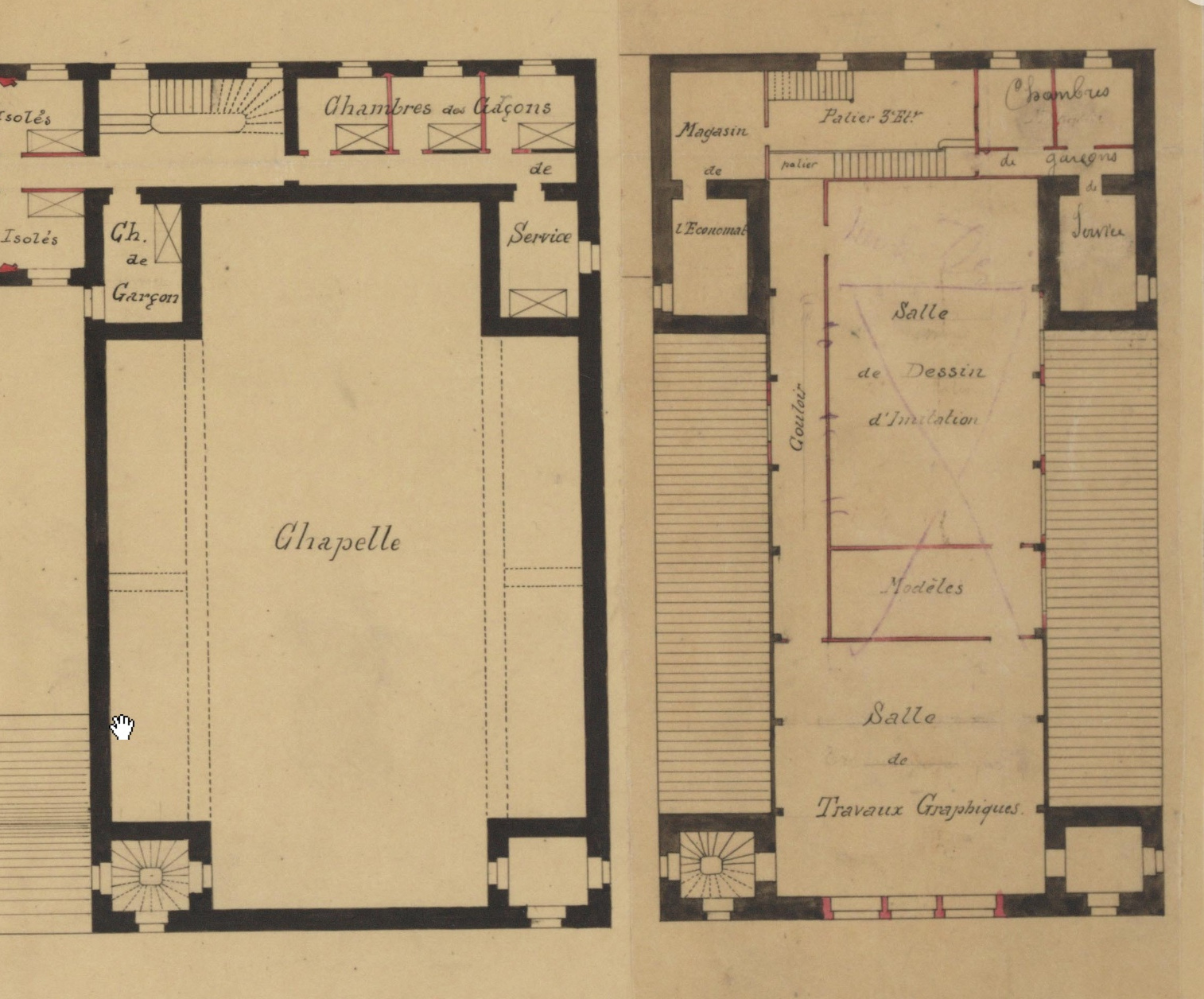

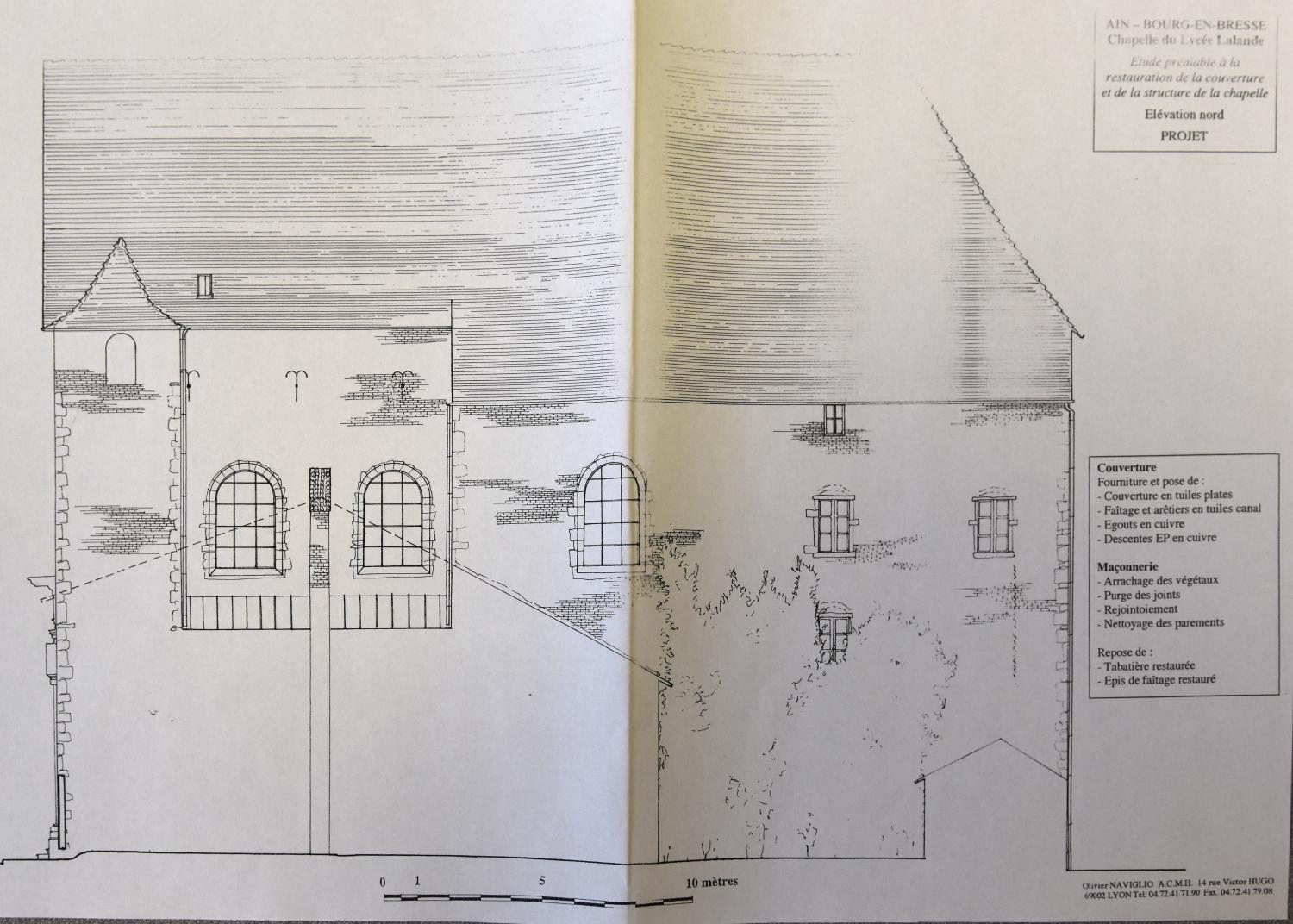

L'édifice est probablement réaffecté au collège pour lui servir de chapelle en 1843, date à laquelle le ministère de l'Instruction publique lui accorde une subvention pour en reconstituer le mobilier12, progressivement racheté au cours des années suivantes. Il ne connaît pas de modification notable avant la création en 1892 d'une salle de dessin dans le comble par l'architecte Claude Royer, chargé de l'agrandissement du lycée. Trois baies destinées à l'éclairer sont alors ouvertes dans la façade principale, encadrées de pierre de taille et coiffées d’un linteau en fer. Ces travaux entrainent des désordres structurels (apparition de fissures dans le mur de façade et au niveau des voûtes) qui font un temps envisager une reprise du mur en sous-œuvre, voire une reconstruction complète de la façade13. Emile Vaudremer, venu à Bourg en 1894 pour le chantier de restauration du monastère de Brou et consulté par l'architecte départemental Tony Ferret sur l'état de la chapelle et les travaux à prévoir, entérine sa recommandation de poser des témoins et de ne pas reprendre en sous-œuvre, mais préconise de reconstruire la façade si les fissures s'accentuaient.

L'église et son mobilier ont connu plusieurs campagnes de restauration à partir des années 1980, après le transfert de propriété de la région Rhône-Alpes à la ville de Bourg-en-Bresse en 1982, et sa désaffectation cultuelle actée par Mgr Dupanloup en 1984.

Construite entre 1669 et 1682 par les maîtres maçons Pierre Redon, Jean Mignaton et Léonard Guillaume (pour les voûtes) et l'architecte Pierre Delavaux (pour le décor intérieur et la tribune), d'après un dessin de Jean Truteau, architecte originaire de la Rochelle. Le parement de pierre prévu pour sa façade n'a pas été réalisé, hormis le portail.

Saisie en 1795 comme bien national, elle est provisoirement affectée par la commune à l'exercice du culte constitutionnel puis devient en 1797 le lieu de culte provisoire de la paroisse de Bourg. L'année suivante, elle est affectée au casernement des militaires.

Réaffectée au collège, devenu communal, en 1843. L'installation d'une salle de dessin dans le comble en 1892 par l'architecte Claude Royer, en charge de l'agrandissement du lycée, entraîne une modification de sa façade avec le percement de trois baies destinées à l'éclairer.

Classée monument historique en 1983, elle est cultuellement désaffectée en 1984 et accueille occasionnellement des manifestations culturelles.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle , daté par source

- Secondaire : 4e quart 19e siècle , daté par source

-

Dates

- 1682, daté par travaux historiques

- 1892, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Redon Pierremaître maçon attribution par sourceRedon PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entrepreneur de maçonnerie à Bourg-en-Bresse dans le troisième quart du 17e siècle. Intervient pour la construction de l'église du collège des jésuites et pour celle de la façade et du clocher l'église Notre-Dame de l'Annonciation. Marié en 1672 à Adrienne Lozier (AC bourg-en-Bresse, GG 57). Succession réglée en 1715 (AD Ain, 1 B 1207)

-

Auteur :

Truteau Jeanarchitecte attribution par travaux historiquesTruteau JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Une famille Truteau (ortographiée Trutaut ou Trudaud) est attestée au 17e siècle à La Rochelle dont un membre, François Trutaut (1613-1649), est maître maçon. Un de ses fils, Etienne, émigre en Nouvelle-France (comm. écrite C. Sarrazin, janv. 2025). Jean Truteau, frère d'Etienne qui exerçait le métier de charpentier, serait né vers 1635 (Astier-Duflot, 1979, p. 65). Il a sans doute été formé par son père dont il a pris la succession. Sa présence est attestée à Dijon en 1663 où il porte le titre de maître architecte et à Bourg-en-Bresse à partir de 1670.

Autres orthographes de ce nom : Trudeau, Trutot ou Trutoz.

-

Auteur :

Delavaux Pierreentrepreneur de maçonnerie, architecte attribution par travaux historiquesDelavaux PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entrepreneur maçonnerie actif dans le 4e quart du 17e siècle. Mentionné comme maître architecte dans le contrat qu'il passe avec les jésuites du collège de Bourg-en-Bresse pour l'achèvement des travaux de leur église en 1682.

-

Auteur :

Bouchot Philibertcharpentier attribution par travaux historiquesBouchot PhilibertCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Charpentier bourguignon actif dans la 2e moitié du 17e s. Réalise la charpente de l'église du collège des jésuites de Bourg-en-Bresse en 1677.

-

Auteur :

Mignaton Jeanmaçon attribution par sourceMignaton JeanCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maçon limousin originaire de Saint-Georges (Haute-Marche). Intervient sur le chantier de l'église du collège des jésuites de Bourg-en-Bresse en 1680.

-

Auteur :

Guillaume Léonardmaçon attribution par sourceGuillaume LéonardCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maçon limousin originaire de Saint-Georges (Haute-Marche). Intervient sur le chantier de l'église du collège des jésuites de Bourg-en-Bresse en 1680.

-

Personnalité :

Mercier père Claudecommanditaire attribution par sourceMercier père ClaudeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Recteur du collège des jésuites de Bourg-en-Bresse, commanditaire de l'église du collège en 1670.

-

Auteur :

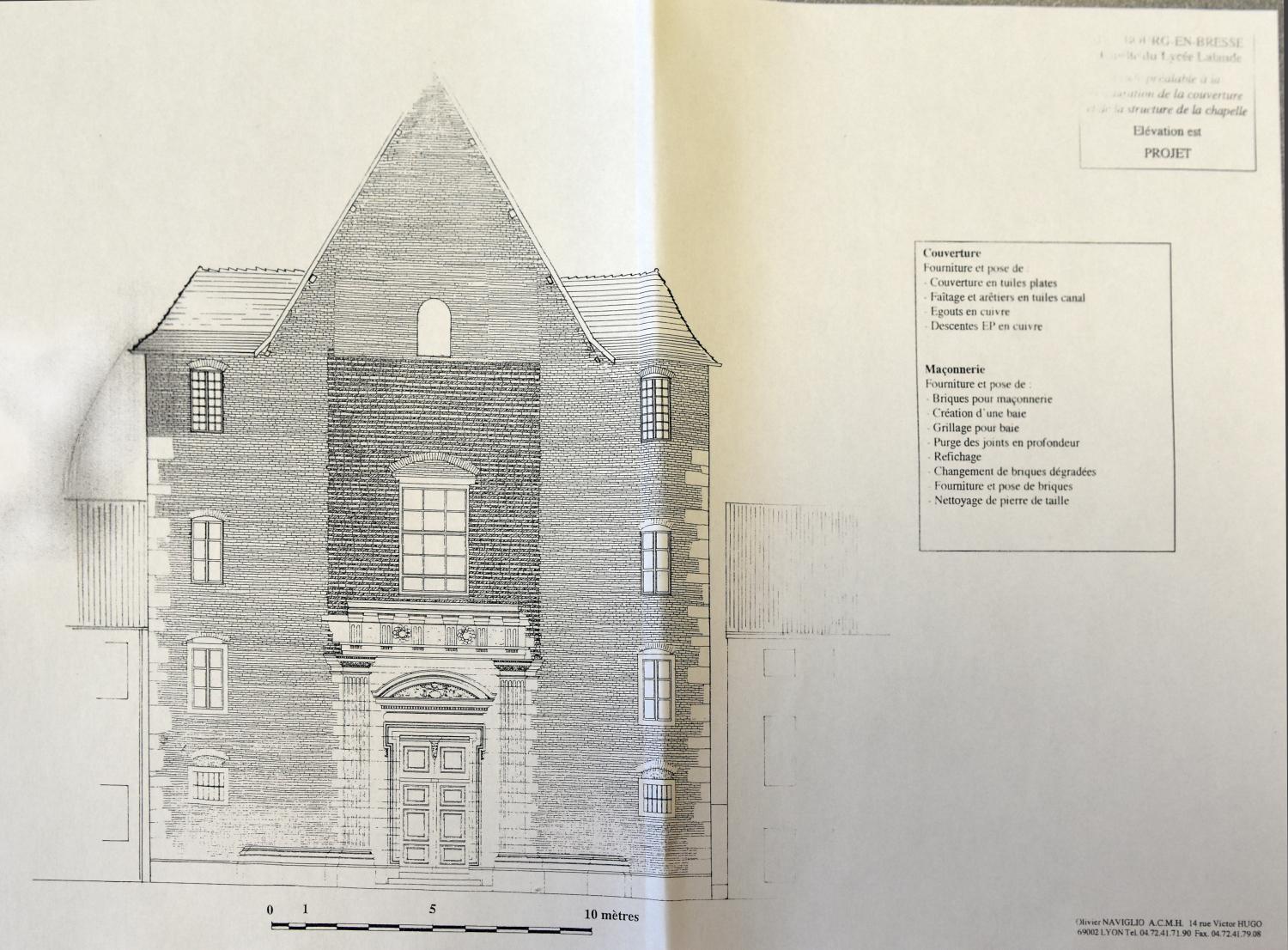

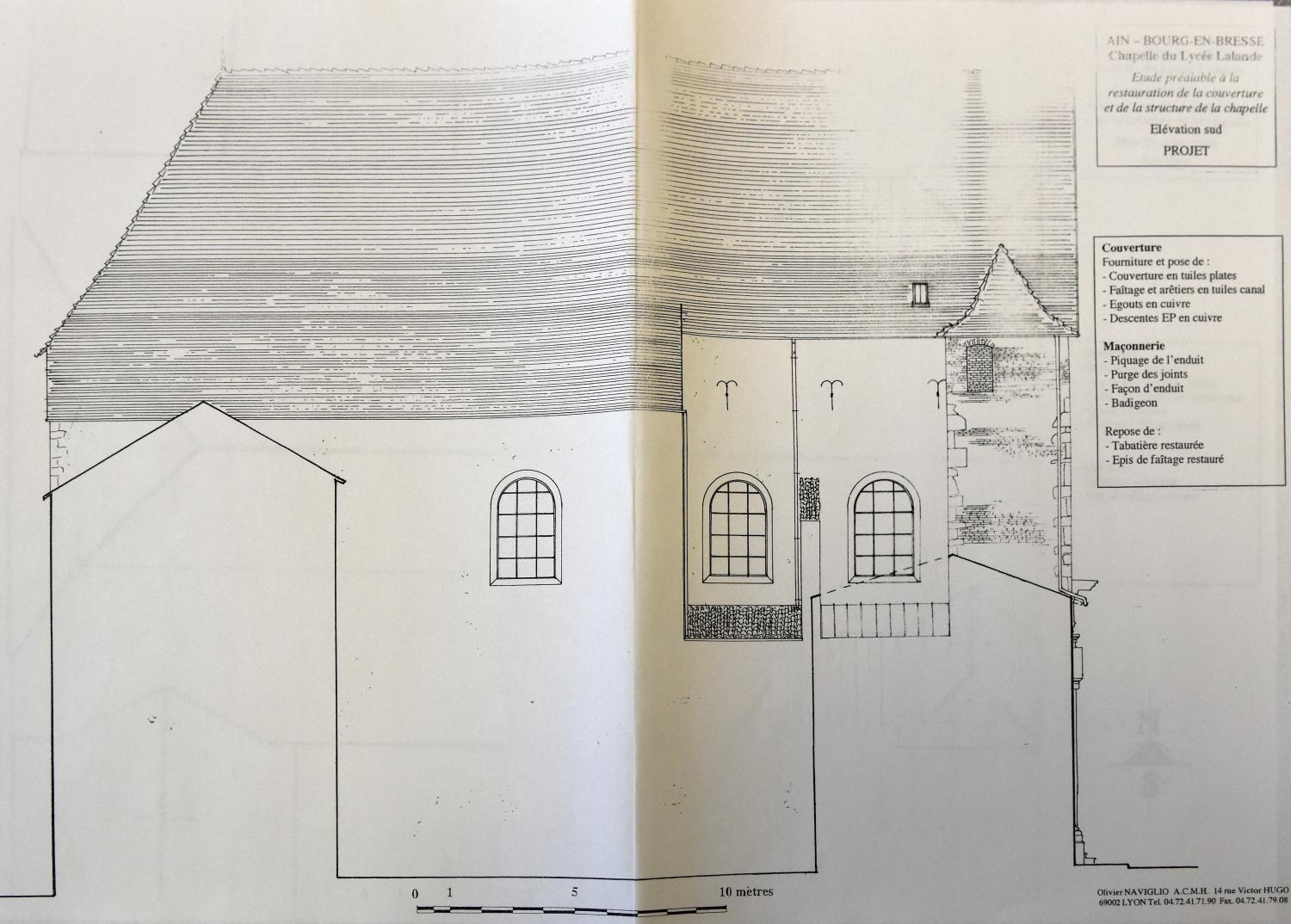

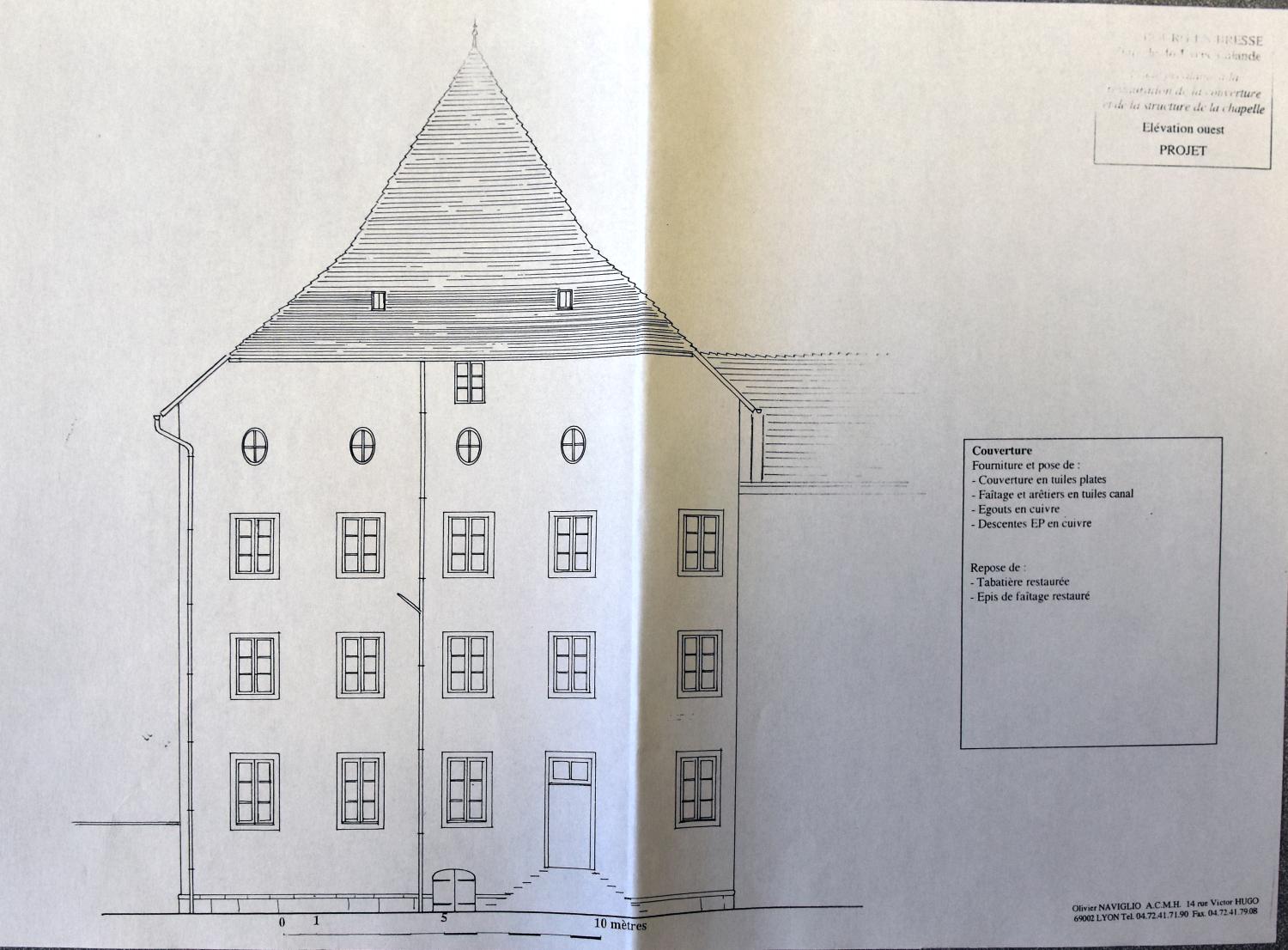

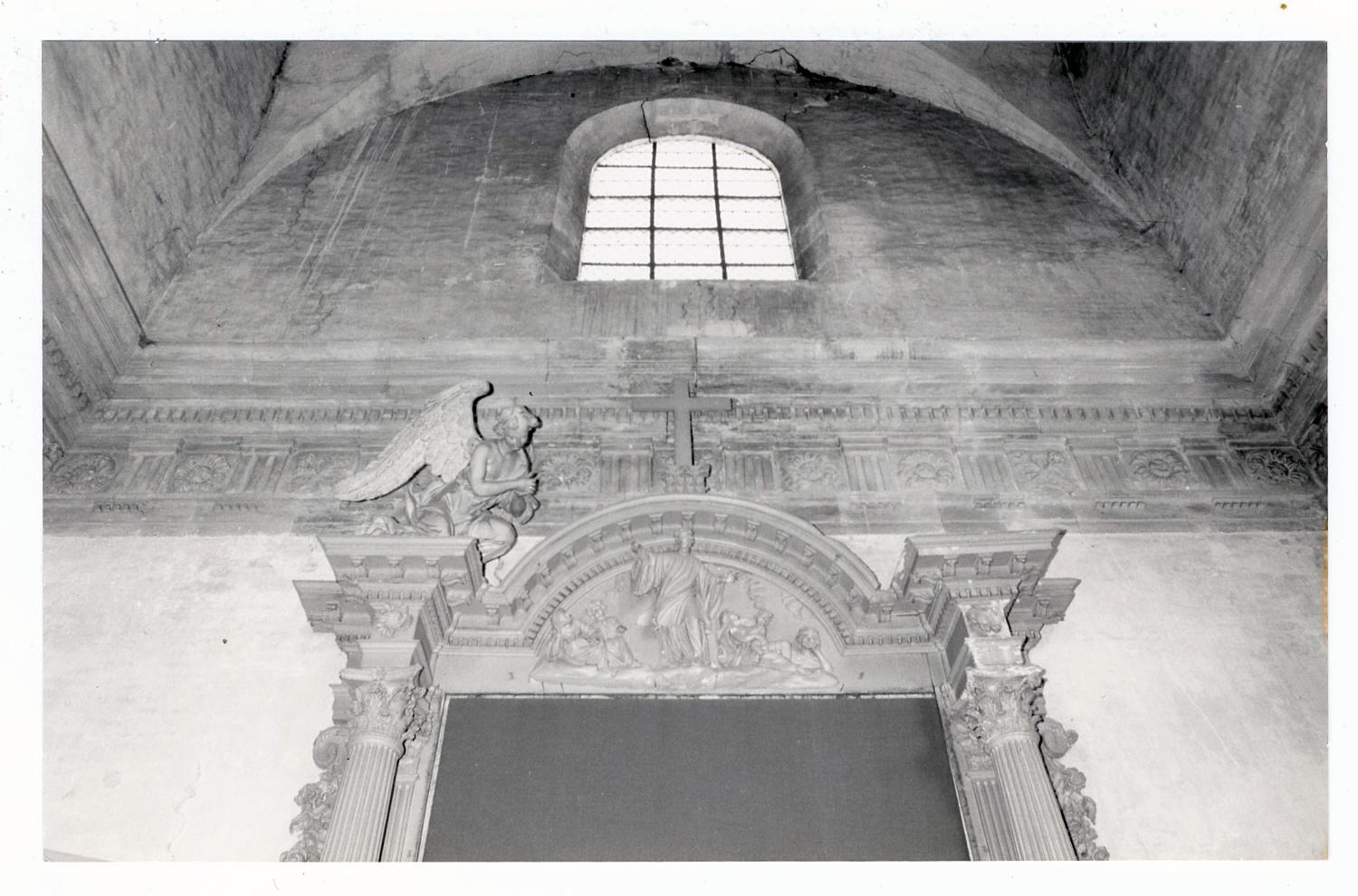

L'église est construite en briques avec chaîne d'angle en pierre de taille et parement en pierre de taille pour le portail (calcaire provenant des carrières de Drom et de Jasseron) ; les élévations sud et ouest sont partiellement enduites. Elle est couverte d’un haut toit à deux pans et égout retroussé, les tours d'escalier ont un toit à deux pans et croupe. L'ensemble est couvert de tuiles plates en écaille. La façade est percée de baies rectangulaires verticales : une au-dessus de l'entrée, destinée à éclairer la tribune, une baie jumelée triple au niveau du comble, quatre superposées pour chaque tour d'escalier. Le portail en pierre de taille est formé d'une porte à deux vantaux avec chambranle à crossette inscrite dans une travée dorique et surmontée d'un fronton cintré. Son tympan est enrichi d'un décor sculpté. Au centre, un cartouche portant les armoiries des jésuites : trigramme IHS entouré d'un soleil rayonnant au-dessus duquel est représentée une croix et au-dessous, un cœur percé de trois clous. Le cartouche est surmonté d'une tête d'ange ; de part et d'autre du cartouche, ornements à caractère végétal : pampres, feuilles de chêne et glands, grenades. Les deux pilastres encadrant la porte sont cannelés et rudentés au premier tiers avec chapiteau à échine ornée d'ove. Ils soutiennent un entablement dont les métopes sont ornées de rosaces dans un rythme de 1/2 ; le décor des autres métopes semble avoir été bûché. La corniche en fort surplomb porte un décor alterné de rosaces et de losanges ornés de feuilles d'acanthe dans les caissons et de gouttes sur les modillons.

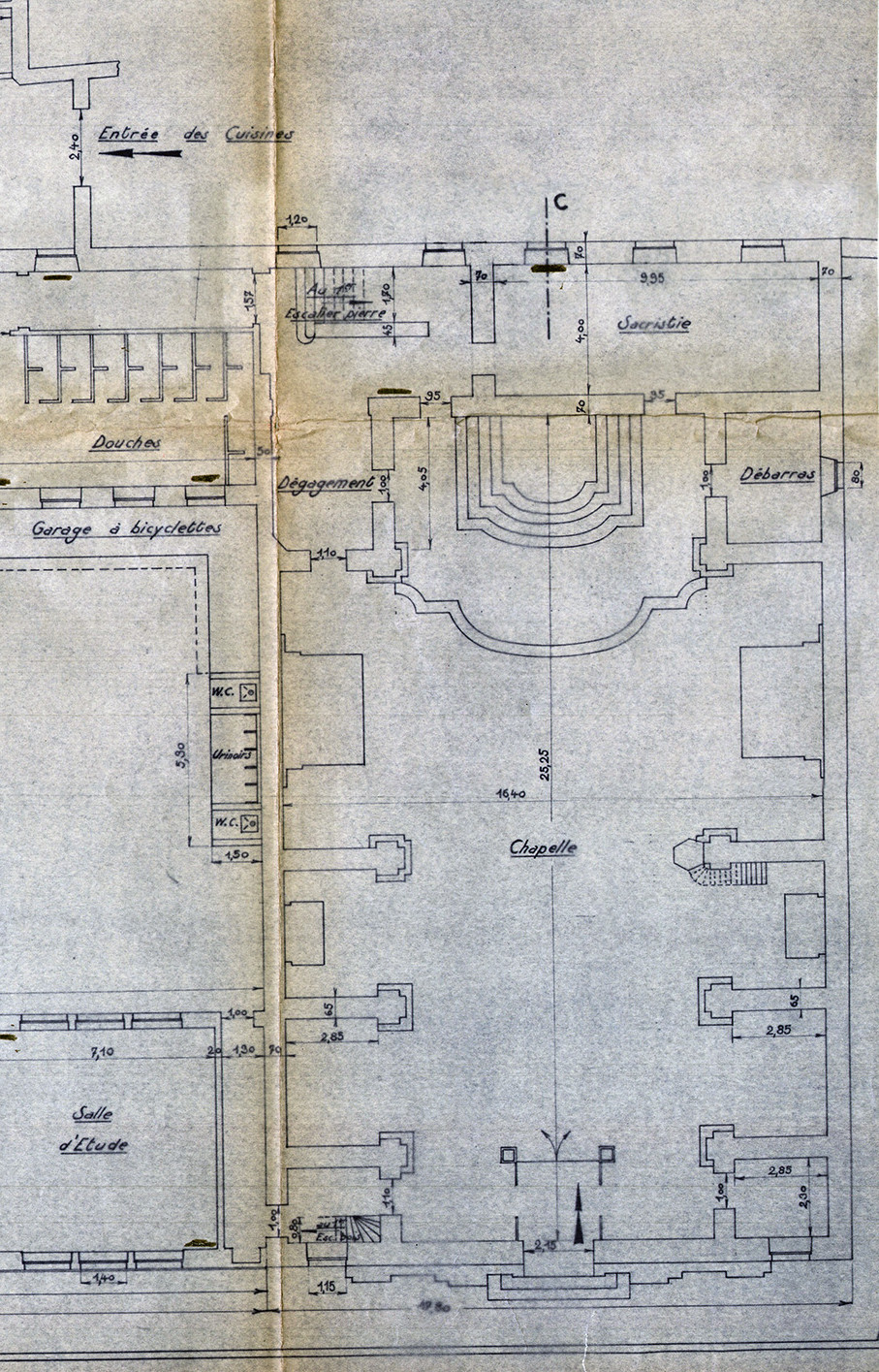

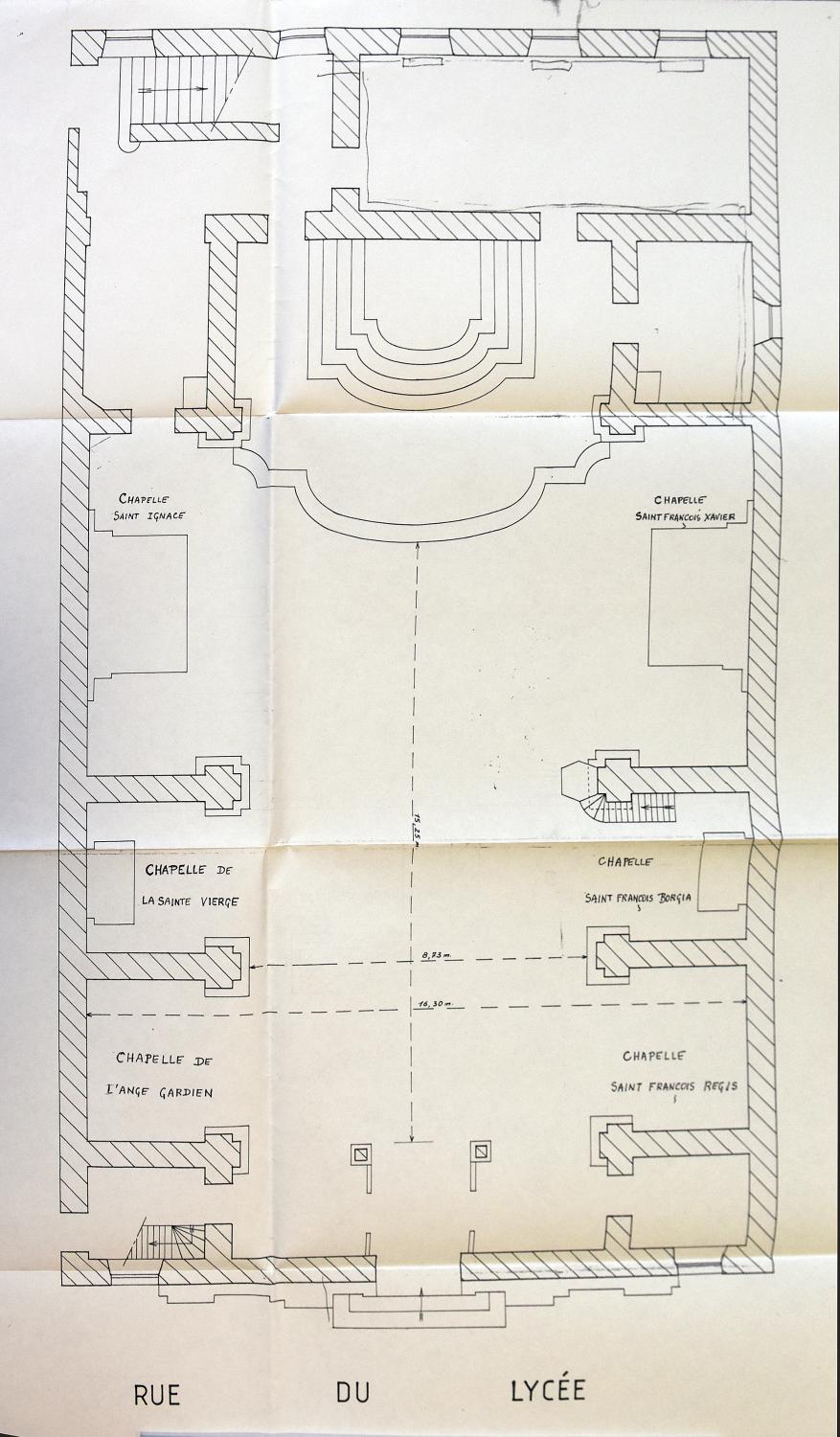

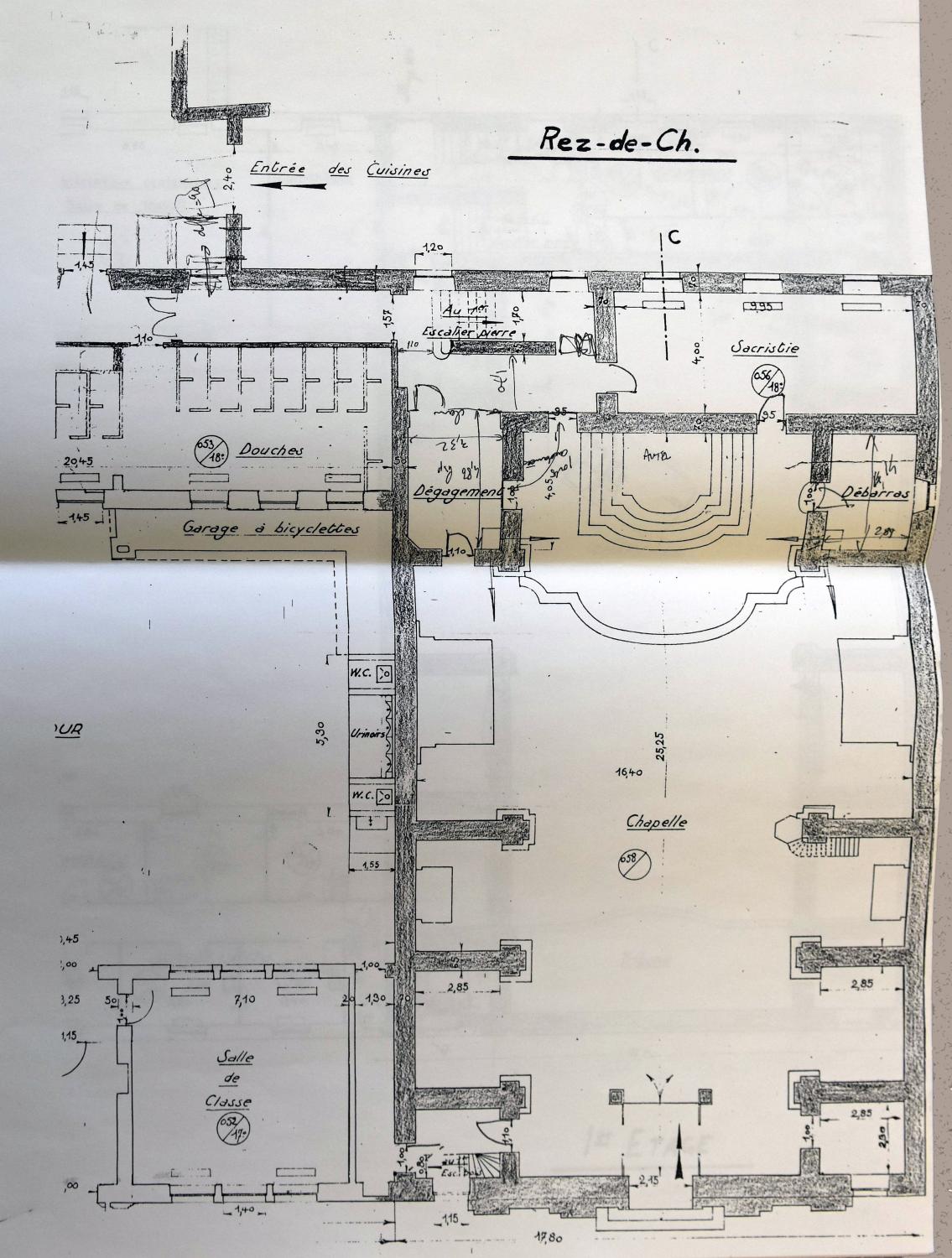

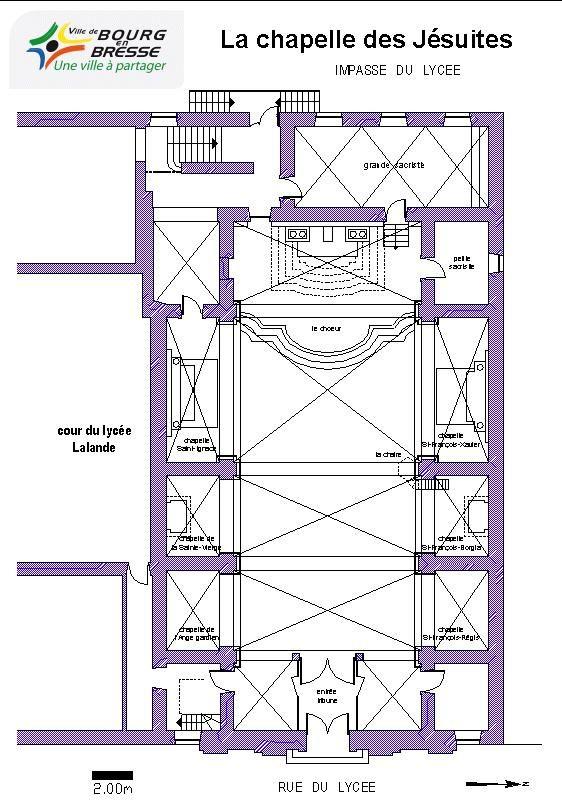

L'église est de plan allongé avec un chevet plat et une nef voûtée en berceau dont le plan s'inscrit dans deux modules carrés. La nef est bordée de deux chapelles latérales non communicantes et éclairée de baies hautes. Les transepts, non saillants, sont voûtés d'arêtes avec clefs armoriées. Dans la première travée de la nef, voûtée d'arêtes, une arcade constituée de trois arcs en anse de panier décorés d'un chérubin à la clef et de feuilles d'acanthe dans les écoinçons supporte une tribune à laquelle on accède par deux escaliers en vis et en charpente disposés de part et d'autre de l'entrée ; les garde-corps à balustres carrés en poire de cette tribune sont en pierre. Ces trois arcades retombent sur deux pilastres carrés d'ordre dorique et sur les côtés, sur des consoles ornés de feuilles d'acanthe.

Une barrière de communion à balustres, en noyer et portant un décor en bas-relief de pampres et gerbes de blés sur les montants, sépare la nef du chœur, surélevé d'un degré. Un retable monumental en occupe toute la hauteur. Au centre, un tableau représente La Bonne mort ; deux niches latérales sont occupées par les statues en bois polychrome et doré, recouvertes d'un badigeon verdâtre, de saint Augustin à gauche et saint Philippe Néri à droite.

A droite de l'autel, une porte permet d’accéder à la grande sacristie ; une petite porte située à droite du chœur ouvre sur une seconde sacristie, plus petite. A gauche de l'autel, une autre porte ouvre sur une salle voûtée faisant office de passage vers l'escalier rampe sur rampe situé à l'arrière du chevet, puis vers l'extérieur. Face à cet escalier, une porte aujourd'hui murée assurait la communication avec la cour des classes du collège.

En 1949, Delattre signale la trace d'un ancien cadran solaire sur l'élévation sur cour de l'église, orientée au sud, portant la date 172.. (vol. 1, col. 865) ; encore visible en 1979, il est aujourd'hui complètement effacé.

-

Murs

- brique enduit partiel

- calcaire pierre de taille

-

Toitstuile en écaille

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Couvrements

- voûte en berceau

- voûte d'arêtes

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis avec jour en charpente, suspendu

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour en maçonnerie

-

État de conservationétat moyen, restauré

-

Techniques

- sculpture

- peinture

-

Représentations

- saint, en buste

- ornement végétal

- tête d'ange

- saint Jean-baptiste

-

Précision représentations

A l'intérieur : médaillons en bas-relief et en buste de quatre saints de l'ordre dans les métopes de la frise dorique de la nef, dans l'axe de la clef de l'arc en plein cintre de chacune des chapelles des bas-côtés, soit depuis l'entrée : 1ère chapelle du bas-côté sud : saint Louis de Gonzague ; 2e chapelle du bas-côté sud : saint Ignace ; 1ère chapelle du bas-côté nord : saint Stanislas Kostka ; 2e chapelle du bas-côté nord : saint François Xavier.

Dans les autres métopes de la frise, dans la nef ornements végétaux : lys, renoncules, chardons ; dans le chœur : têtes d'anges ; dans le transept sud : suaire, décollation de saint Jean-Baptiste, tête d'homme (saint Ignace ?).

Sur les clefs d'arc et les écoinçons de la tribune : chérubins et feuilles d'acanthe

Dans la sacristie, à la voûte : scène non identifiée, peinture presque entièrement recouverte d'un badigeon blanc (essais de dégagement : une tête de saint jésuite ? une main) ; on devine la présence d'une colombe du Saint-Esprit.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquablesportail, sacristie

-

Protectionsclassé MH, 1983/03/21

-

Précisions sur la protection

Chapelle, y compris le portail et la sacristie (sauf la façade principale trop remaniée) (cad. AN 255) : classement par arrêté du 21 mars 1983

-

Référence MH

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives départementales de l'Ain

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Documents d'archives

-

AD Ain : D 2

AD Ain : D 2. Titres de propriété ; acquisitions et donations, 1637-1669.

-

AD Ain : D 4

AD Ain : D 4. Titres de propriété ; acquisitions et donations, 1700-1773

-

AC Bourg-en-Bresse : GG 240

AC Bourg-en-Bresse : GG 240. Instruction publique - Collège de Bourg, 1620-1698

-

AC Bourg-en-Bresse : 4 M 1

AC Bourg-en-Bresse : 4 M 1. Collège communal, rue du Lycée - Travaux d'entretien et de restauration, renouvellement du mobilier : plans, correspondance, 1806-1852

-

AC Bourg-en-Bresse : 985 W 144

AC Bourg-en-Bresse : 985 W 144. Chapelle du lycée Lalande. - Travaux de restauration suite au transfert de propriété de la Région à la Ville : plans, 12 photographies en noir et blanc de la chapelle et de la sacristie avant les travaux, proposition d'étude préalable à la restauration intérieure, notes, rapports, correspondance, coupures de presse, dépliant, 1982-2010

-

AC Bourg-en-Bresse : 118 W 16

118 W 16. Chapelle du Lycée Lalande. Première tranche de restauration, mise hors d'eau, 1981-1994

Contient un extrait du mémoire de maîtrise de Michèle Astier-Duflot portant sur la chapelle du collège des jésuites (chap. 3), texte également publié en 1979 dans la revue Art et histoire des pays de l’Ain.

Bibliographie

-

AD Ain : BIB TU 85

ASTIER-DUFLOT Michèle. Le collège jésuite de Bourg-en-Bresse. [Ain]. Mémoire de maîtrise d'histoire de l'art, Lyon : université Lyon II, 1979 ; 208 p.

chap. III -

AD Ain : 8 BIB RHL 1

ASTIER-DUFLOT Michèle. La chapelle du lycée Lalande à Bourg (chapelle de l'ancien collège jésuite). In Art et histoire des pays de l'Ain, 1979, p. 43-66.

-

AD Ain : BIB D 28

BUCHE, Joseph. Histoire du Studium collège et lycée de Bourg-en-Bresse, 1391-1898. Bourg-en-Bresse : impr. du Courrier de l'Ain, 1898

Ouvrage également publié en plusieurs livraisons dans les Annales de la société d'émulation, agriculture, lettres et arts de l'Ain, 1898, t. 31 [en ligne] ; URL <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54603635/texteBrut>

p. 71 et svtes -

Chapelle des Jésuites à Bourg-en-Bresse. In Patrimoine[s] de l'Ain, un site du Département de l'Ain [en ligne], consulté le 10.10.2025. Accès internet : URL <http://patrimoines.ain.fr/n/chapelle-des-jesuites-a-bourg-en-bresse/n:356#p1263>

-

DELATTRE, Pierre. Les établissements des Jésuites en France depuis quatre siècles ; répertoire topo-bibliographique publié à l’occasion du 4e centenaire de la compagnie de Jésus, 1540-1940. Enghien : Institut supérieur de théologie, 1949

vol. 1, col. 859 -

AD Ain : D 988

La chapelle du lycée Lalande : chapelle de l'ancien collège des jésuites. Bourg-en-Bresse : éd. Amis de la chapelle du lycée Lalande, impr. Atelier graphique bressan, 1992

-

LOUIS C., VANDEMBEUSCHEN M.-C., GROS A., PLAGNE H. et al. Richesses touristiques et archéologiques de la Ville de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse : Conseil général de l'Ain, 2003

p. 82-90 -

MOISY, Pierre. Les églises de l'ancienne assistance de France. Rome : 1958

p. 180

Documents figurés

-

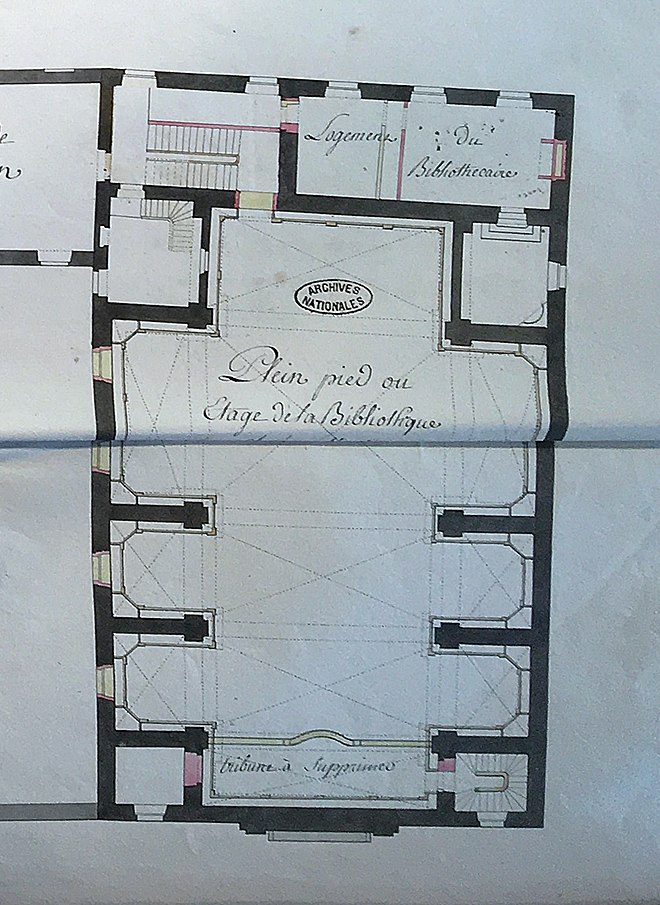

AN : F/17/1344/8

Plan au premier étage du ci-devant collège de Bourg, dans lequel on propose d'établir l'Ecole Centrale du département de l'Ain, avec Bibliothèque publique / Lingée (ingénieur des ponts et chaussées), 1er vendémiaire an V/22 septembre 1796. 1 plan : plume, encre brune, lavis gris, aquarelle, papier (AN, F/17/1344/8)

-

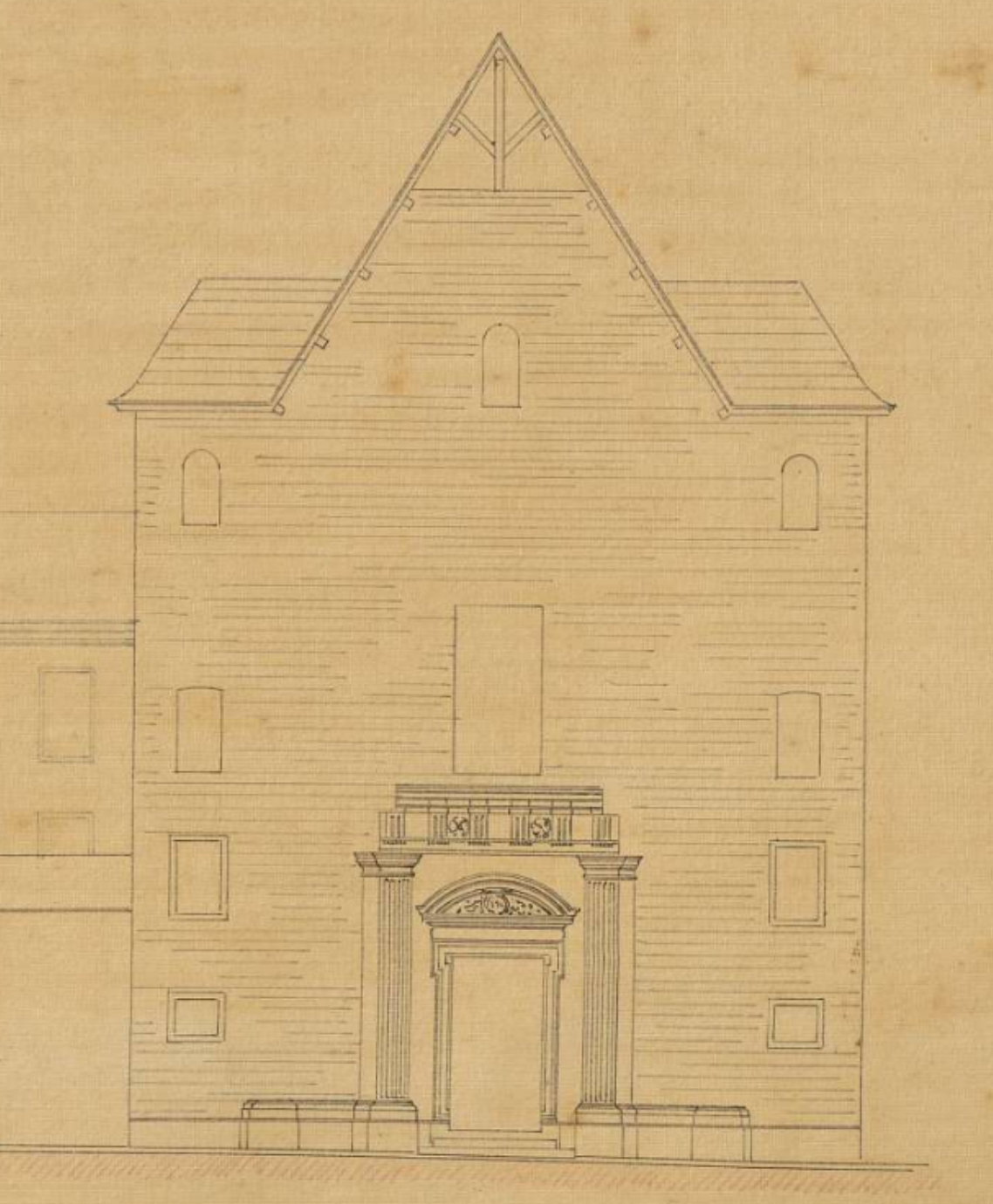

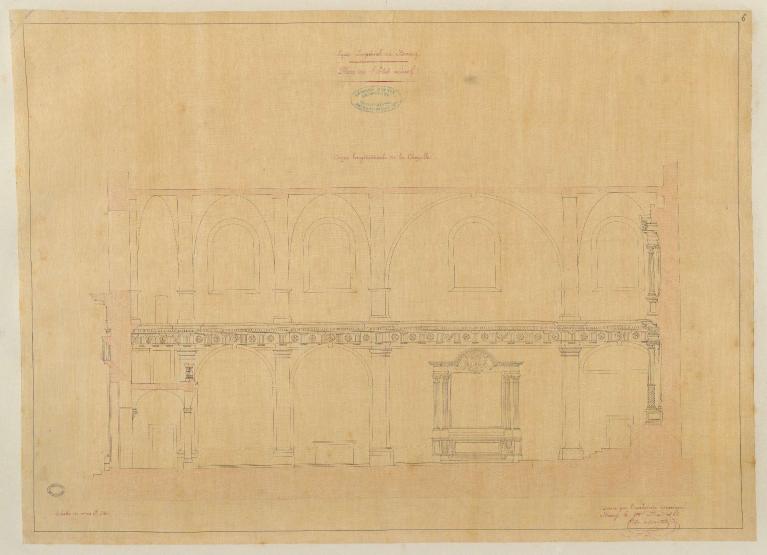

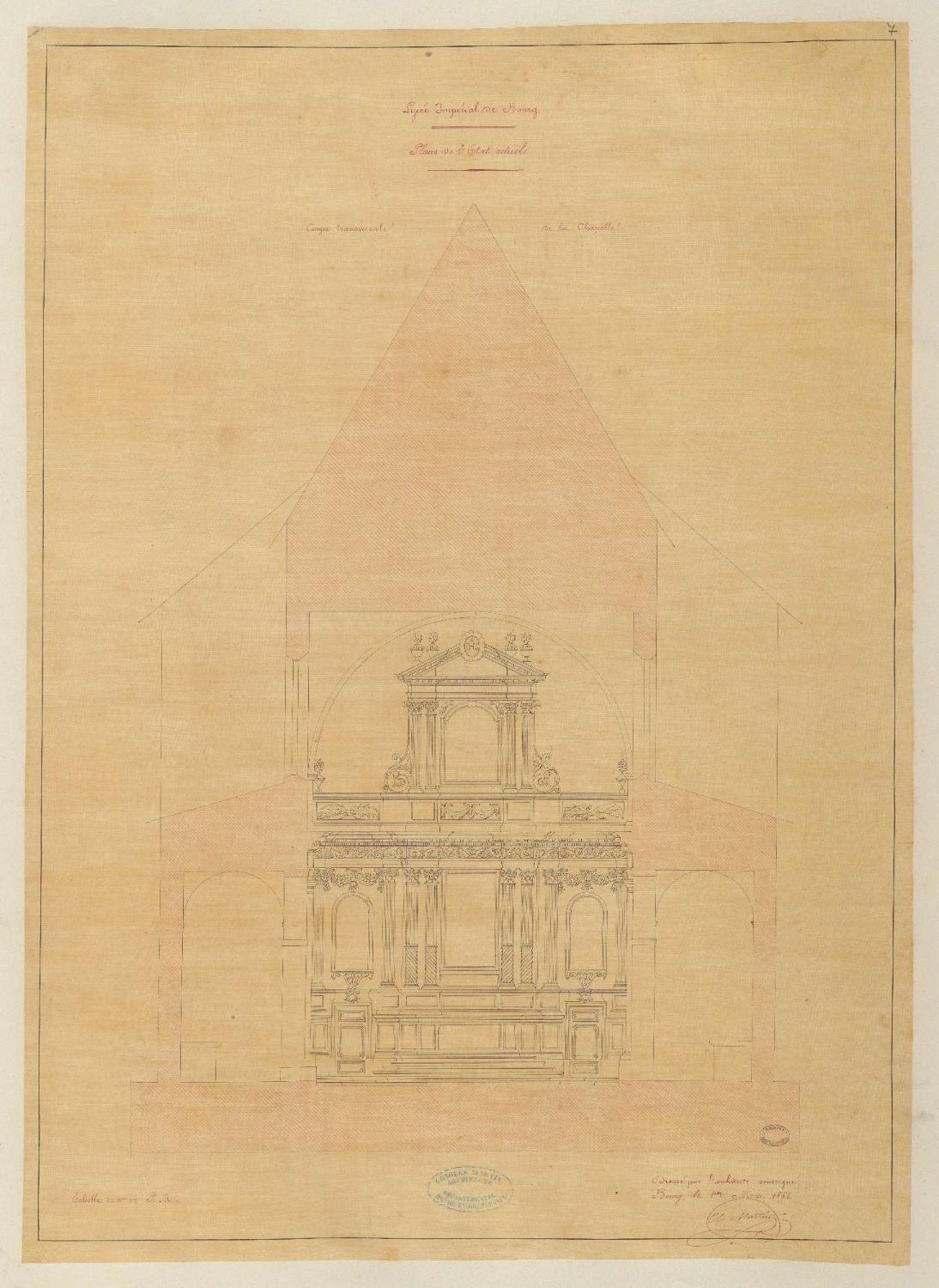

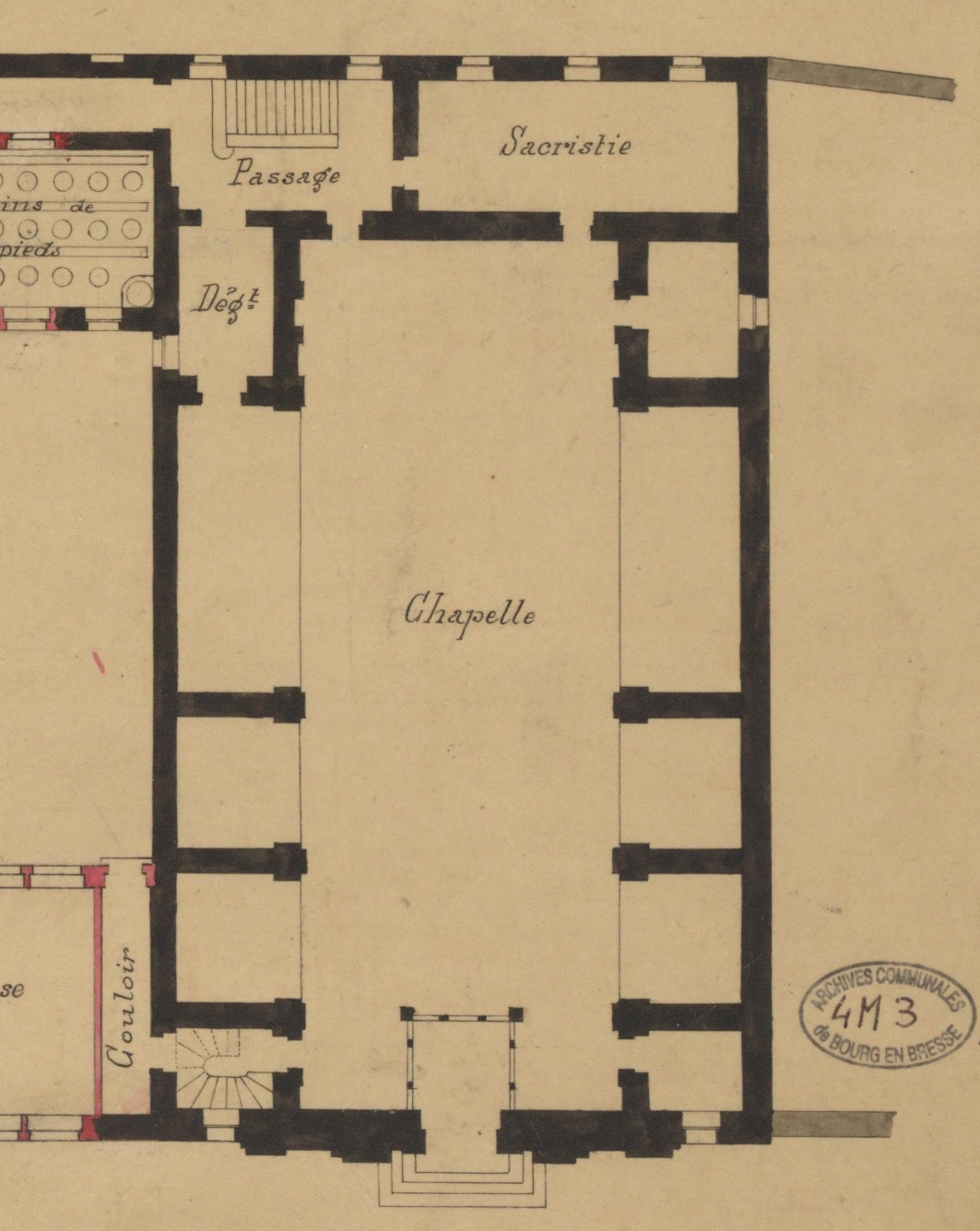

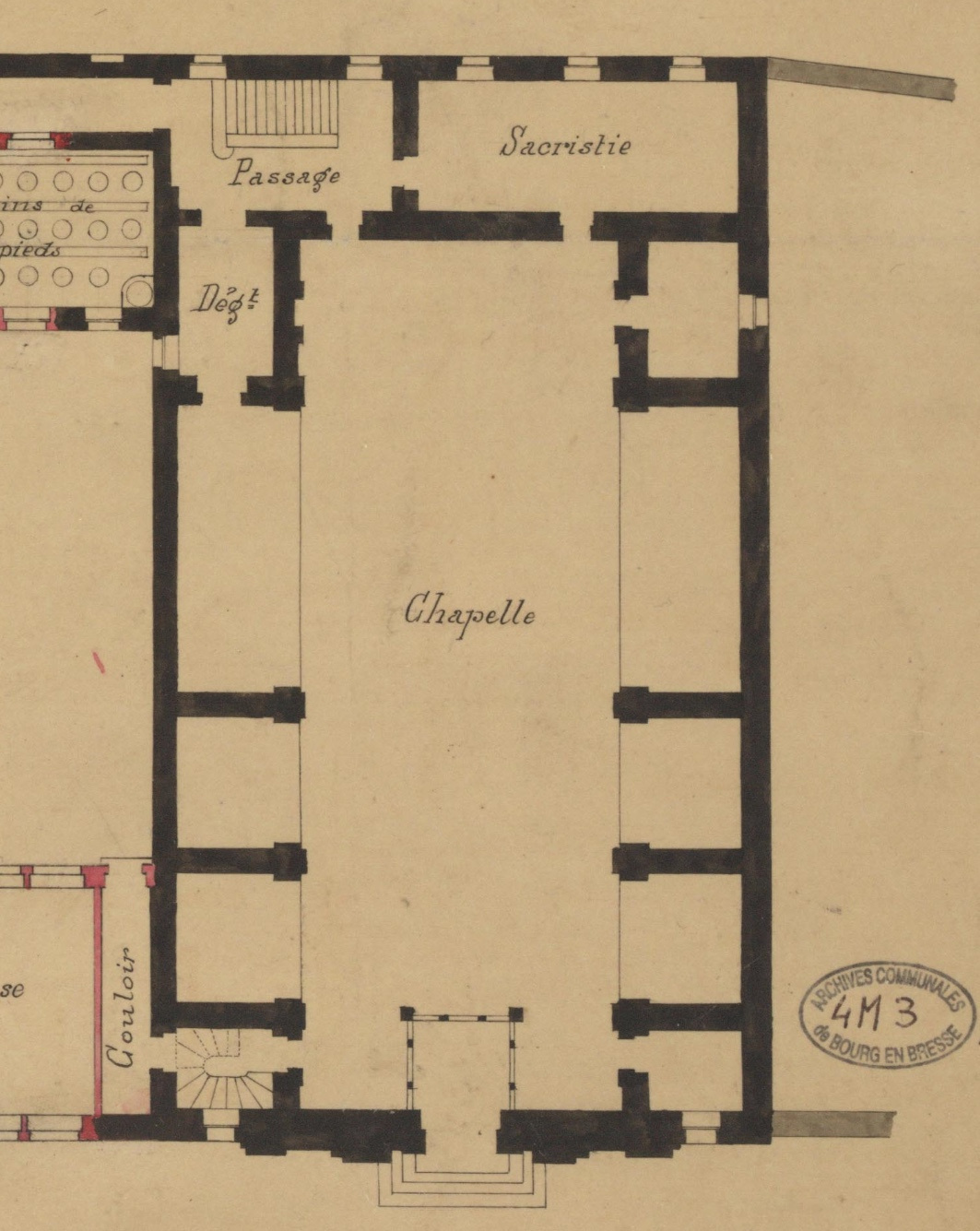

AN Pierrefitte-sur-Seine : CP/F/17/*/2534

Plans-atlas de lycées, exécutés pour la plupart entre 1860 et 1864 : lycée de Bourg-en Bresse / Martin Charles (architecte), 1861. 7 Dess. : plume, encres noire et rouge, lavis, papier beige : plan masse, plans des rez-de-chaussée, 1er et 2e étages, élévations, église : coupes transversale et longitudinale. Ech. plan masse : 1:50, Ech. plans : 1:20 (AN, CP/F/17/*/2534)

-

AC Bourg-en-Bresse : 1 Fi 208 à 215

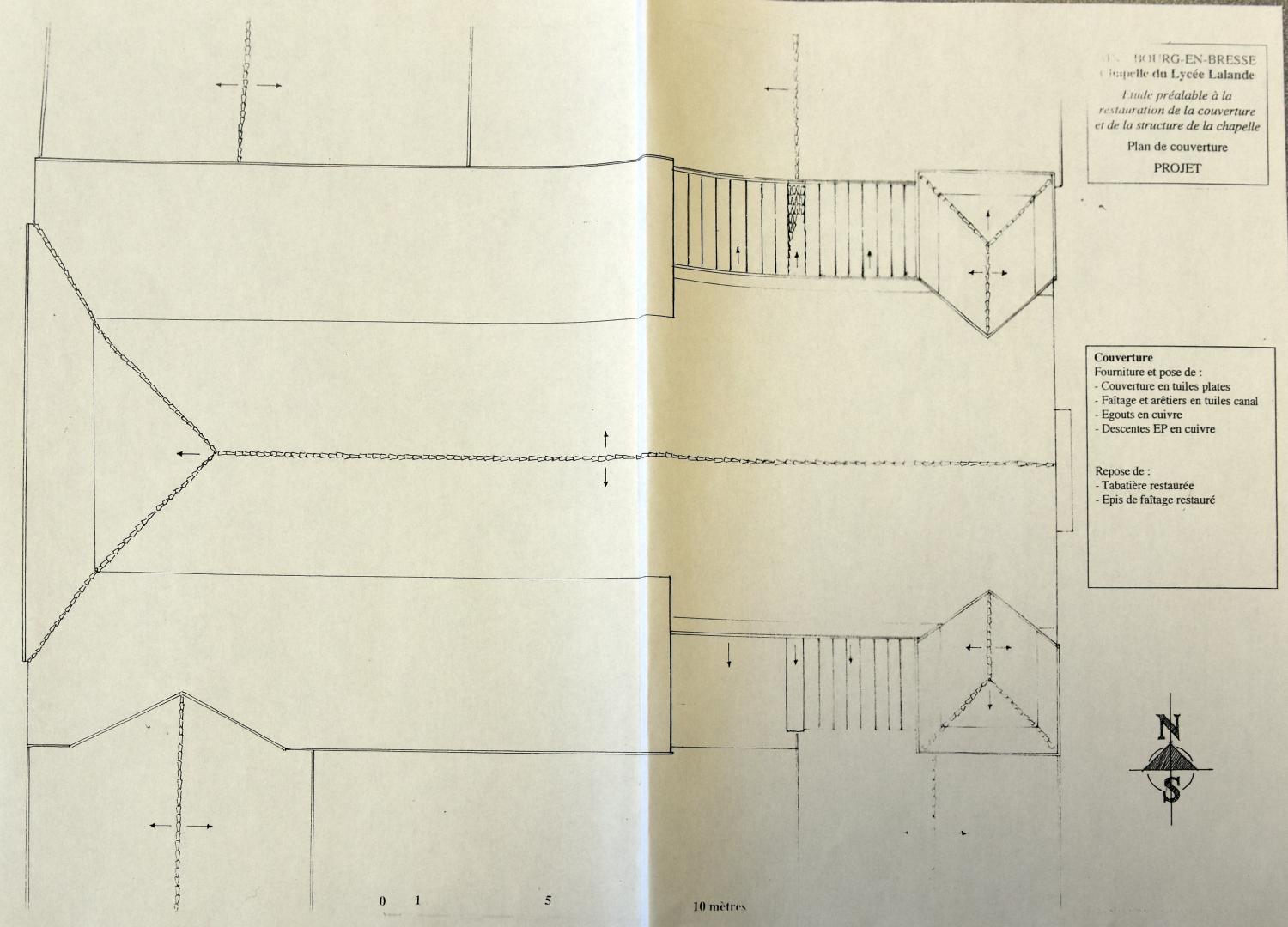

Projet d'agrandissement et de restauration du lycée de garçons / Royer Claude (architecte), 5 juillet 1891. 8 Dess. : papier, plume et encre noire, lavis gris, coul. ; ensemble de plans et élévations, Ech. diverses (AC Bourg-en-Bresse, 1 Fi 208 à 215).

Liés à 4 M 3 et 4 M 4.

1 Fi 208 : plan de la façade principale, 20 juin 1890, rectifié le 5 juillet 1891 ; 66 x 42 cm

1 Fi 209 : plan général du lycée, 5 juillet 1891 ; 62 x 42 cm

1 Fi 210 : plan du rez-de-chaussée, 5 juillet 1891 ; 50 x 60 cm

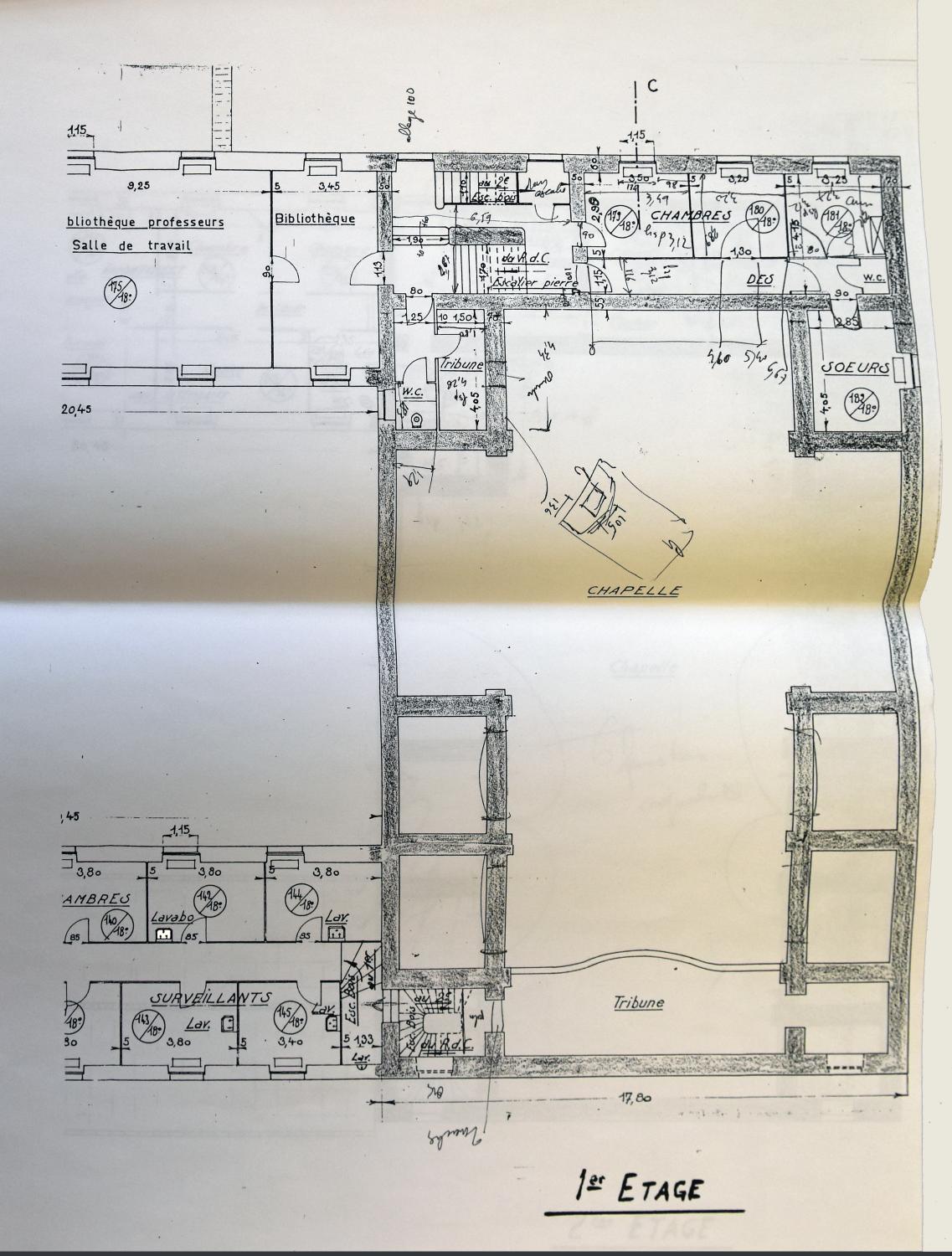

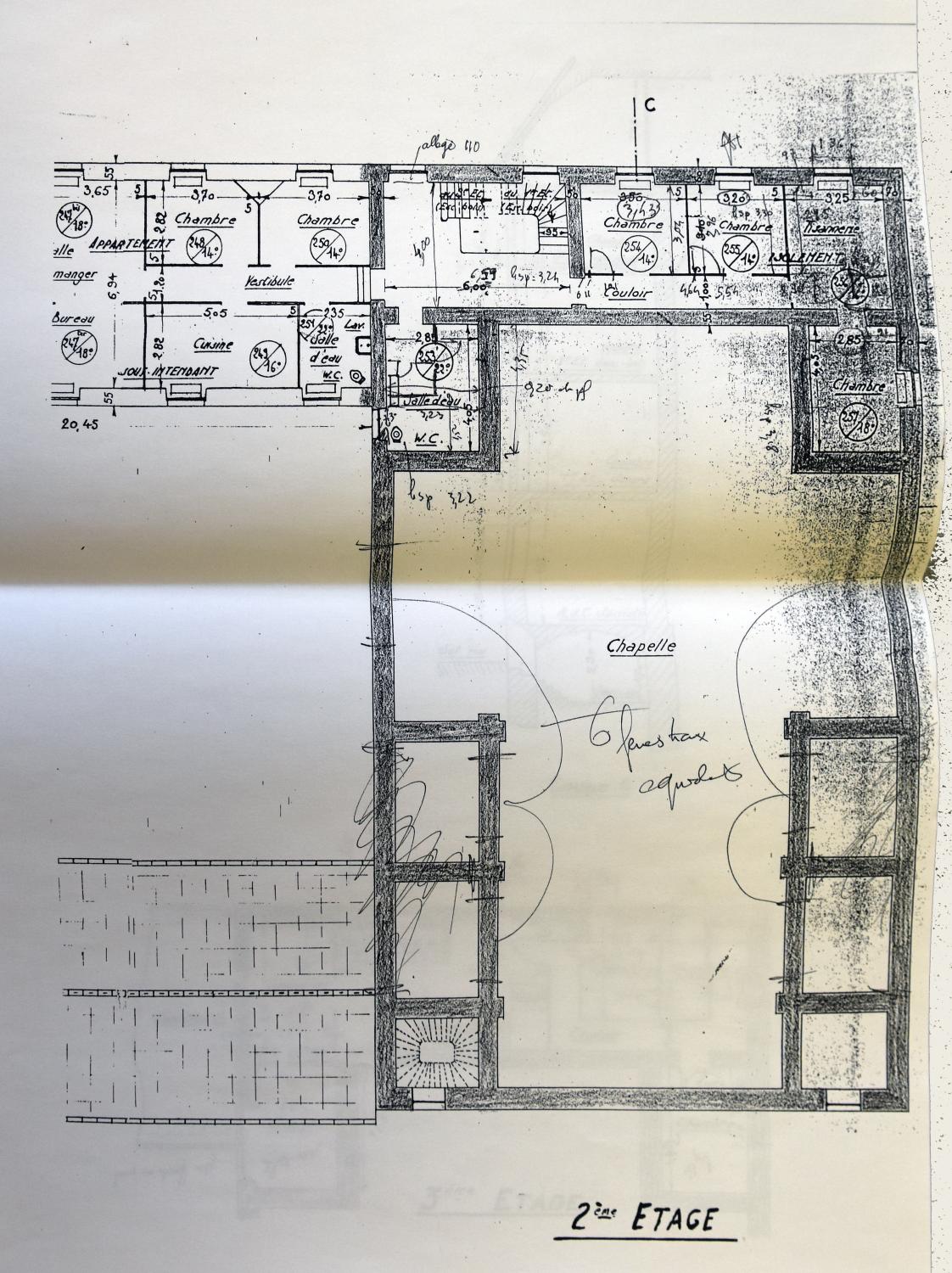

1 Fi 211 : plan du 1er étage, 5 juillet 1891 ; 59 x 45 cm

1 Fi 212 : plan du 2ème étage, 5 juillet 1891 ; 59 x 47 cm

1 Fi 213 : plan et élévation du bâtiment des classes nouvelles et du logement des maîtres, 5 juillet 1891 ; 48 x 68 cm

1 Fi 214 : plan et élévation du bâtiment des classes nouvelles, du parloir et du logement du concierge, 5 juillet 1891 ; 49 x 70 cm

1 Fi 215 : plan, élévation et coupe du gymnase, 5 juillet 1891 ; 70 x 49 cm

-

AC Bourg-en-Bresse : 414 W 50

Lycée Lalande. Plans d'état des lieux / Tête Gabriel (architecte communal), [1951]. 3 plans : papier. Ech. 1:100 (AC Bourg-en-Bresse, 414 W 50)

-

AD Ain : 5 Fi 53-531

Lycée Lalande - la salle de dessin / 1 impr. photoméc. n. et b. (carte postale) (AD Ain 5 Fi 53-531)

-

AC Bourg-en-Bresse : 985 W 144

[Bourg-en-Bresse, église du collège des jésuites : détail du retable du transept sud] / 1 photogr. n. et b. (AC Bourg-en-Bresse, 985 W 144)

-

AC Bourg-en-Bresse : 985 W 144

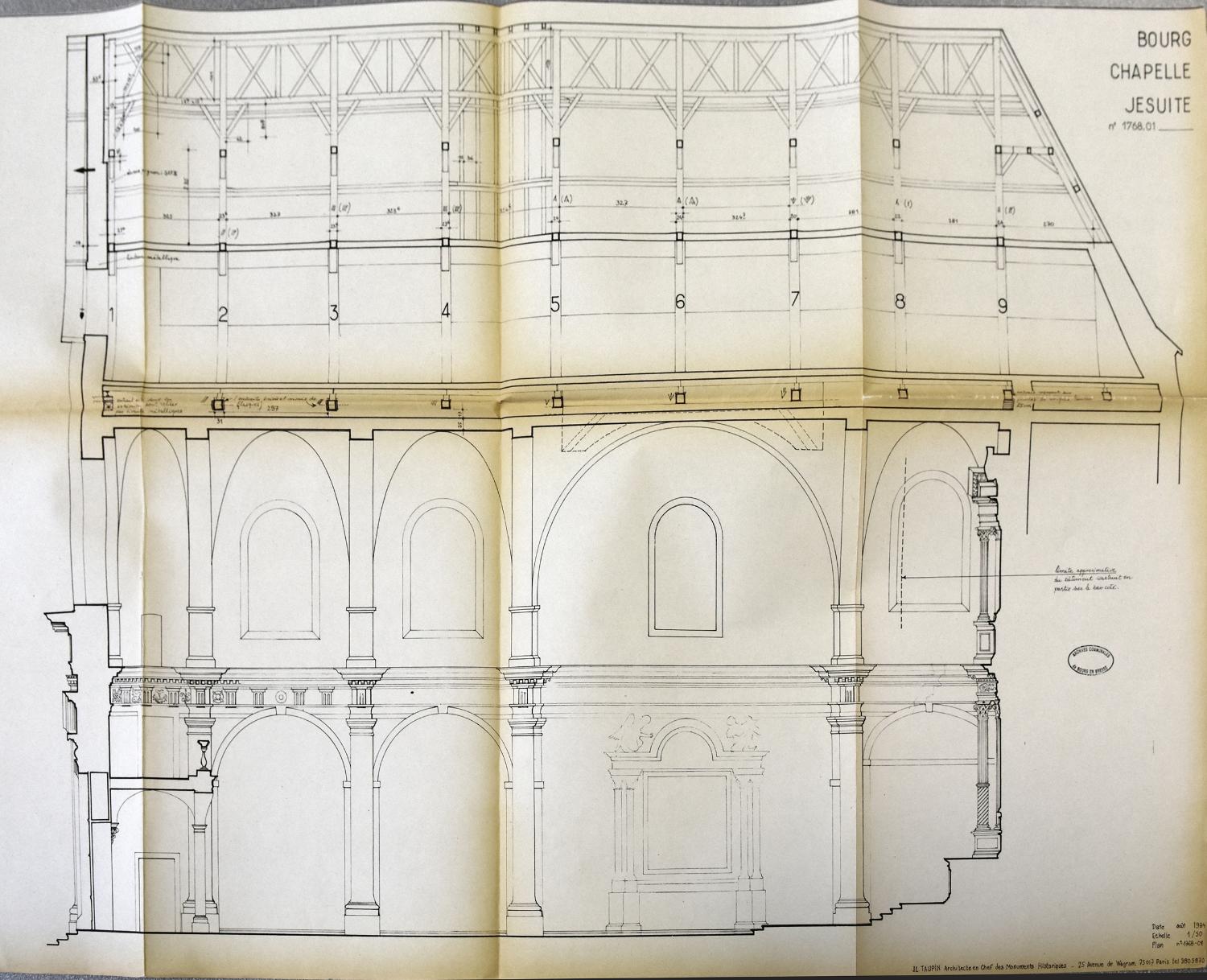

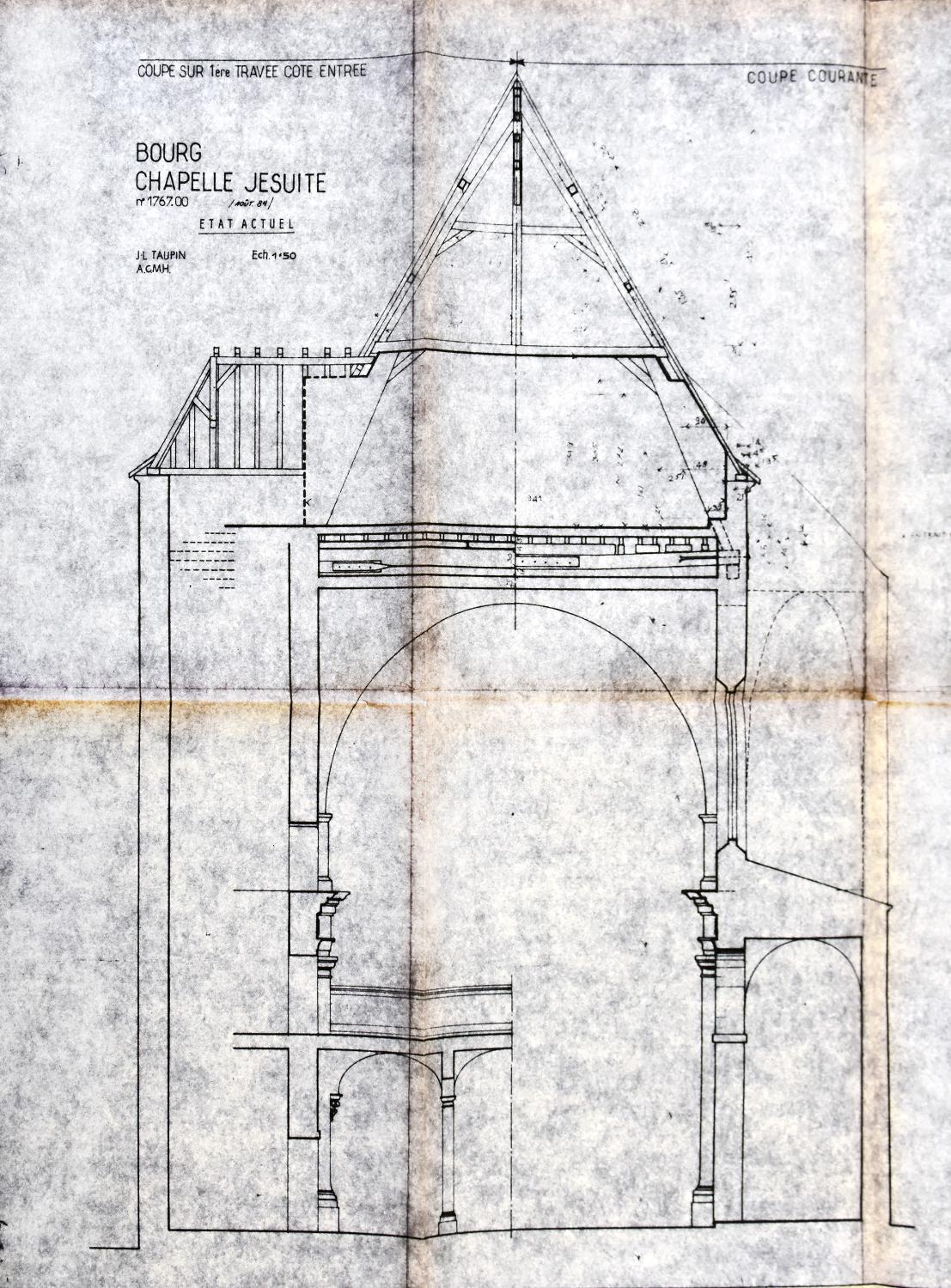

BOURG. Chapelle jésuite. [Coupe longitudinale et coupe sur 1ère travée côté entrée] / Taupin Jean-Louis (architecte en chef des monuments historiques), août 1984. 2 dess. : papier, encre. Ech. 1:50 (AC Bourg-en-Bresse, 985 W 144)

-

AC Bourg-en-Bresse : 985 W 144

[Plan de la chapelle du lycée Lalande] / Services techniques de la ville de Bourg-en-Bresse, s.d.1 plan : papier, encre. Ech. 1:50 (AC Bourg-en-Bresse, 985 W 144)

-

AC Bourg-en-Bresse : 985 W 144

[Plans de la chapelle du lycée Lalande] / s.d. 5 plans : papier, encre. Ech. 1:100 (AC Bourg-en-Bresse, 985 W 144)

-

AC Bourg-en-Bresse : 985 W 144

[La charpente de la chapelle] / 1 impr. photomécanique coul. ; repr. In La chapelle des jésuites de Bourg-en-Bresse, brochure éditée par l'association Les Amis de la chapelle, s.d., non paginée (AC Bourg-en-Bresse, 985 W 144)

-

AC Bourg-en-Bresse : 985 W 144

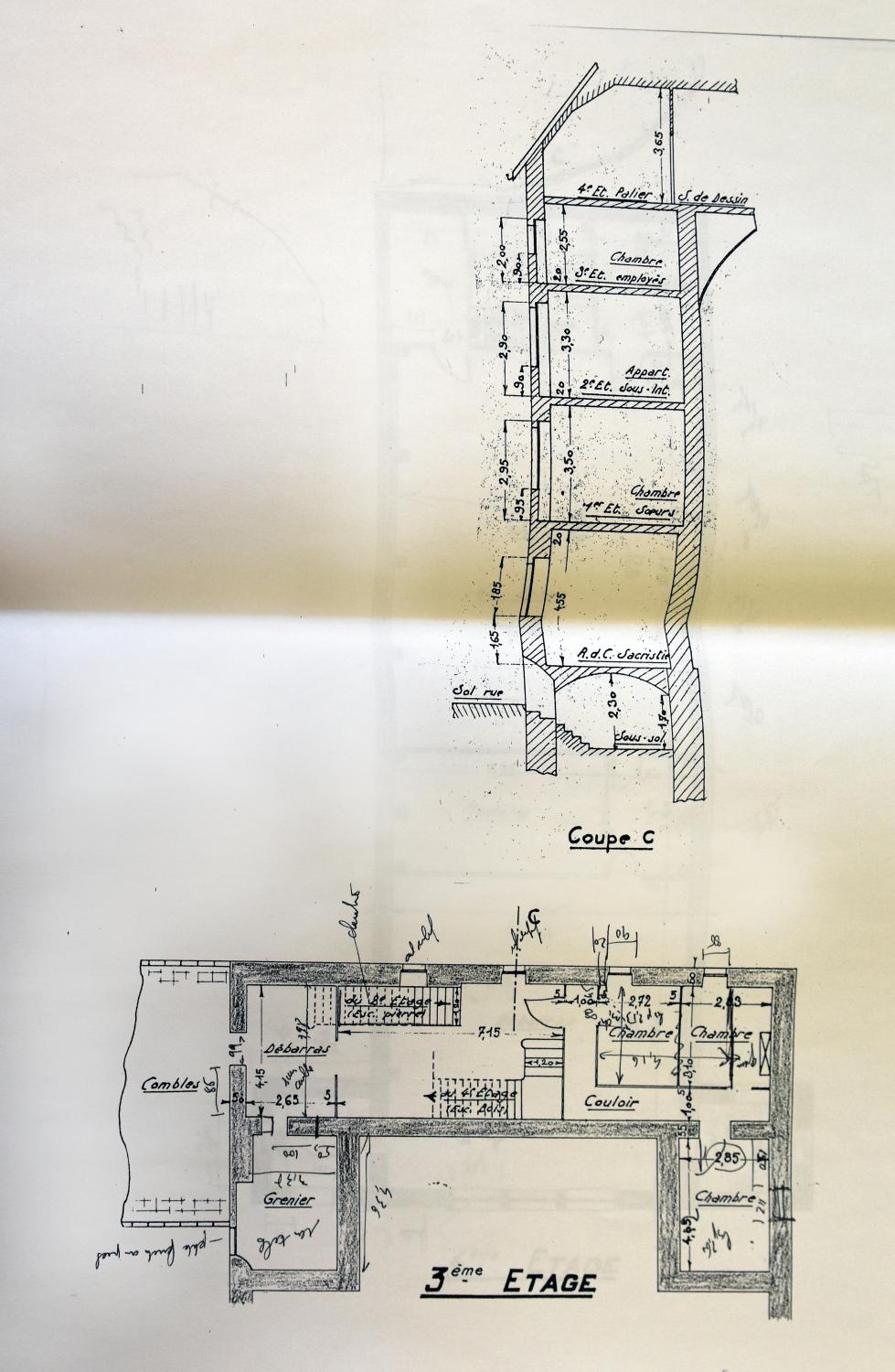

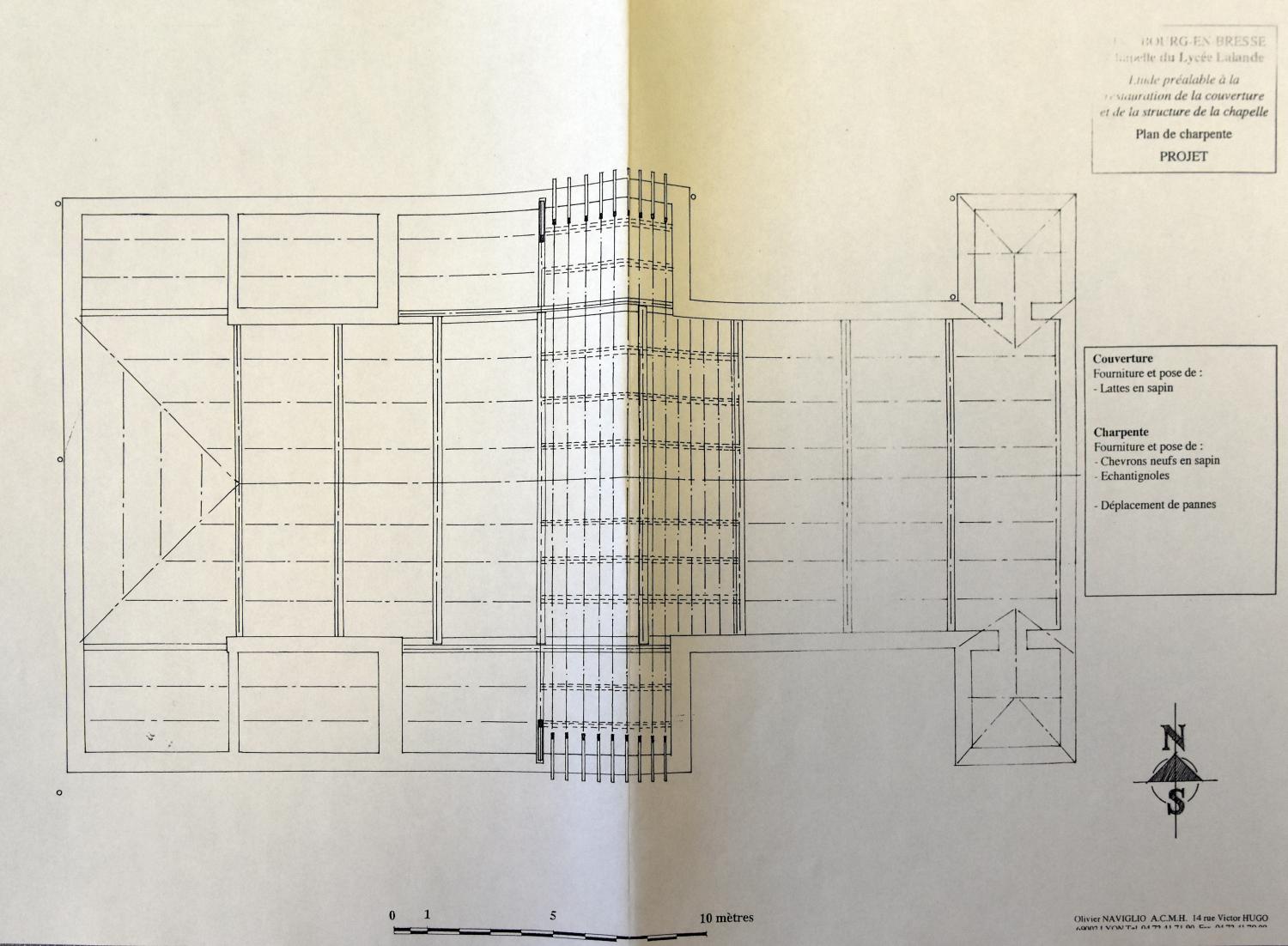

AIN - BOURG-EN-BRESSE. Chapelle du lycée Lalande. Restauration de la couverture et de la structure. Projet : Elévations est, nord, ouest et sud, plans de couverture et de charpente / Naviglio Olivier (architecte en chef des monuments historiques), 2004. 6 dess. : papier, impr. ; 29,7 x 42 cm. Ech. 1:100 (AC Bourg-en-Bresse, 985 W 144)

-

AC Bourg-en-Bresse : 2 Fi 202

Chapelle du Lycée Lalande (ancien collège des jésuites). Plan coloré / Barnier Ludovic (dessinateur des services techniques de la Ville), 2000. 1 dess. numérique (AC Bourg-en-Bresse, 2 Fi 202)

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)