Photographe au service de l'Inventaire Auvergne-Rhône-Alpes

- enquête thématique régionale, Patrimoine des lycées

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Dossier non géolocalisé

-

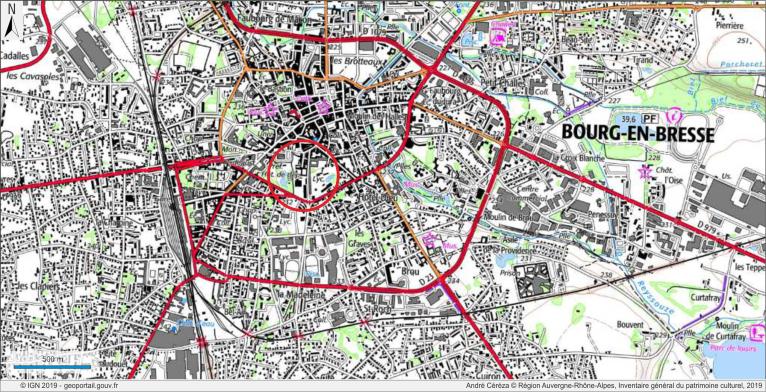

Aire d'étude et canton

Auvergne-Rhône-Alpes - Bourg-en-Bresse

-

Commune

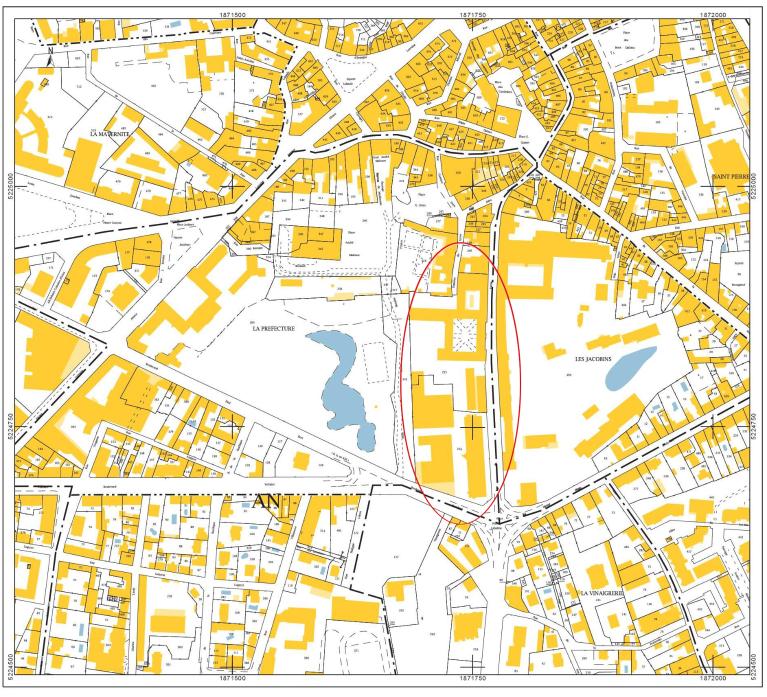

Bourg-en-Bresse

-

Adresse

16 rue du Lycée

-

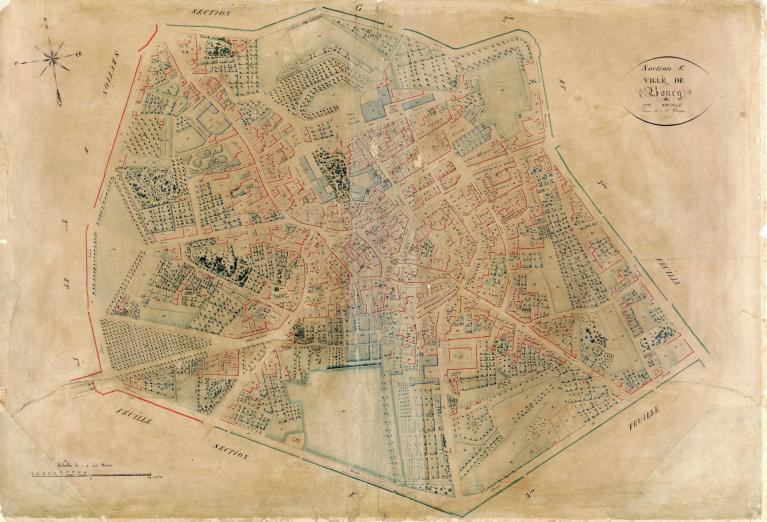

Cadastre

1830

G

824 à 830

;

2019

AN

254, 255

-

Dénominationscollège, lycée

-

Genrede clercs réguliers de la compagnie de Jésus

-

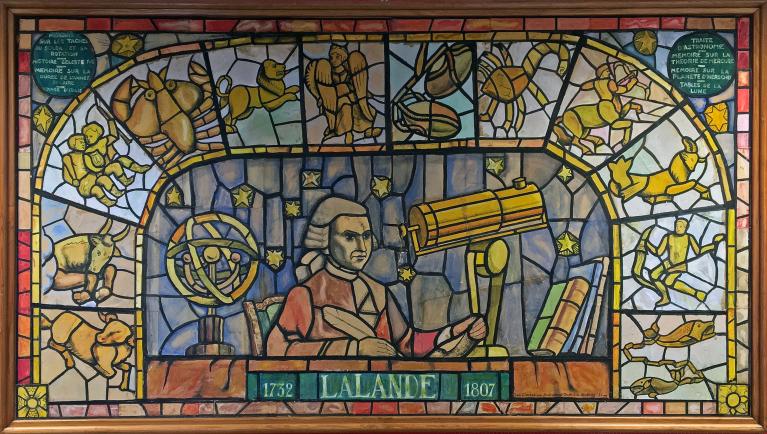

AppellationsLalande

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéesgymnase, cour, jardin

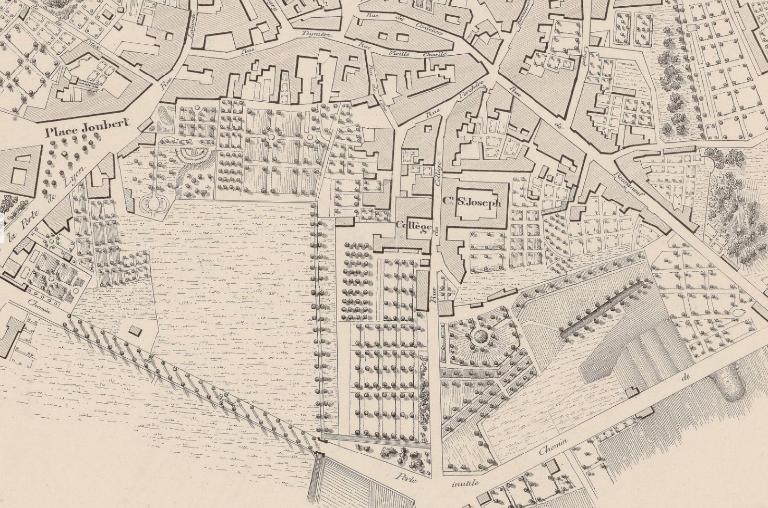

1. Le collège avant les jésuites

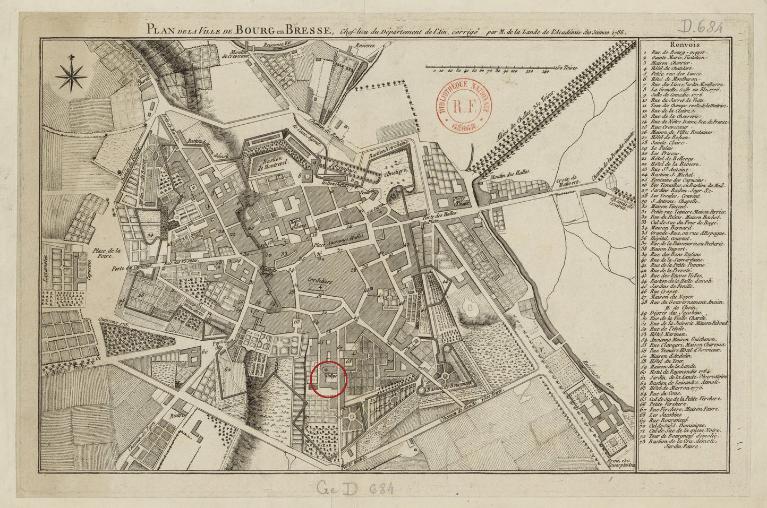

L'existence d'un studium est attestée à Bourg à la fin du 14e siècle : l'enseignement est dispensé par un maître à des élèves qui sont logés en ville1. Stimulés par l'exemple de Chambéry, dont le collège est fondé en 1565, les consuls de la ville acquièrent en 1572 le fonds destiné au leur, rue de la Verchère, emplacement sur lequel sera édifié par la suite le collège des jésuites. Propriété de Humbert du Saix, il comprend une maison, dite maison de la Cra, avec tours2, jardins et cours, jouxtant les place et rue publique de la Verchère, et bordé sur ses côtés ouest et sud par un étang et par les remparts de la ville, sur les autres côtés par les maisons Marciat et Verdet3. Cet étang est encore visible sur le plan d'alignement de la ville de 1771, à l'ouest de la parcelle du collège. Trois autres maisons sont par la suite acquises afin de disposer des espaces nécessaires à la construction d'un nouveau bâtiment. Les travaux sont réalisés entre 1590 et 15954 : les maisons sont démolies et le collège érigé sur de nouvelles fondations. Il semble que l'on ait affaire à un bâtiment d'apparence fort modeste : le sol des salles de classes est en terre battue et les murs, en pierre, sont blanchis à la chaux. Le collège est à cette date entouré d'une clôture murée et possède un jardin.

2. Installation progressive des jésuites à Bourg-en-Bresse (1618-1644)

Au début du 17e siècle, la controverse entre catholiques et protestants reste vive à Bourg. Le collège n'échappe pas à ses effets. Les enseignants étant soupçonnés par le conseil de ville de sympathies à l'égard de la religion réformée, ce dernier en confie de 1611 à 1614 la direction aux cordeliers, puis à un maître d'école de Montrevel, Pierre Millot, en 1615. Cette période de controverse s'achève en 1617, à la suite de l'intervention dans la ville du père jésuite Gauthier, venu du Collège de la Trinité de Lyon. Une mission jésuite est fondée l'année suivante et installée au collège ; un enseignement y est dispensé aux jeunes enfants, les plus âgés étant envoyés au collège de Lyon. La création d'un collège jésuite est envisagée dès cette date, voire même un peu avant si l'on s'en réfère à J. Buche, qui date les premiers contacts avec la Compagnie de 1613. Deux ans plus tard, une clause du testament de Louise de Monspey, baronne de Béost, de Chastenay et de Montfalcon, dame de la Verjonnière, établi le 8 février 1620, ordonne qu'au cas où son fils aîné et héritier Claude Melchior mourrait sans descendance, les deux tiers de ses biens seraient employés à l'établissement d'un collège de jésuites dans la ville de Bourg5. Bien que divers procès empêchent ces derniers d'entrer en jouissance du legs jusqu'en 16516, il n'en demeure pas moins qu'il constitue l'acte fondateur de leur collège. Mais il n'est pas encore question d'une fondation en bonne et due forme, actée par un contrat entre la ville et les jésuites, validée par le supérieur général de la Compagnie et autorisée par lettres patentes du roi. Pour l'heure, les jésuites ont rang d’aumôniers et de directeurs d'un collège qui demeure communal7.

1. La résidence (1638)

Le conseil de ville entreprend à plusieurs reprise des démarches auprès des jésuites afin d'établir à Bourg un collège de plein exercice : en 16238, en 1634 et enfin le 30 novembre 1638. A cette date, les consuls délibèrent en faveur de la création d'une résidence pourvue de deux classes, solution d'attente à défaut de se voir accorder un tel collège par le père général de la Compagnie de Jésus Claudius Acquiviva. Ce dernier ne consent en effet qu'à la création de la résidence, pourvue d'une classe de rhétorique et d'une d'humanités, le revenu annuel attribué par la ville aux pères, d'un montant de 1500 livres, ne permettant pas d'en ouvrir davantage. Ces refus et atermoiements tiennent en partie au risque de voir une concurrence s'établir avec ceux existant à proximité (Chalon et Chambéry) ou en cours de création (Mâcon), contrariant les ambitions des édiles burgiens qui voient dans l'octroi d'un collège une marque de prestige pour leur ville, capitale de la province de Bresse.

2. Le collège (1644)

La création du nouveau collège doit beaucoup à l'action de l'avocat et érudit bressan Samuel Guichenon, syndic des États de Bresse et familier du prince de Condé. C'est lui qui a présidé le conseil de ville lors de la séance du 30 novembre 1638. C'est également lui qui obtient pour le collège les lettres patentes du roi le 19 mars 16449, ainsi que toutes exemptions de taille et autres impôts (25 juin) ; le 9 mai, les consuls entérinent une première convention avec les jésuites en présence du provincial de Lyon, laquelle n'est toutefois ratifiée que huit ans plus tard par le père général Vitelleschi, le 18 novembre 1652 ; le contrat définitif d'établissement du collège est signé le 11 mai 165410. Par cette convention, qui reprend les termes de l'accord projeté en 1623, la commune offre aux jésuites " la place pour le construire avec les bâtiments anciens par eux présentement possédés et la place vide qui est devant les classes et une partie du jardin des héritiers de Bourg [ou Bourgos, avocat], l’autre partie demeurant à la ville, tant pour y faire une rue que pour la défense de ses murailles. Ensemble confessent avoir reçu la somme de six cents livres qui leur avait été promise et convenue pour fermer ladite place vide à leur diligence et dépens à quoi ils demeurent obligés de satisfaire ". La mention de cette place à fermer suggère que les bâtiments du collège cédés par la Ville se trouvent en retrait par rapport à la rue publique existante (par la suite rue de la grande Verchère) et qu'une clôture isolant le collège de la rue était prévue, transformant la place en cour, le puits public qui s'y trouvait devant être déplacé aux frais des jésuites (ce mur de clôture est nettement visible sur le plan d'embellissement de 1771). D'autres aménagements sont rendus possibles par l'octroi d'une somme de six cents livres, destinée à " agencer les salles, niveler le terrain, creuser un puits ", acheter du matériel pour les classes et du mobilier pour le logement des pères11. Par la suite, les jésuites obtiendront la concession la rue en cul de sac qui aboutit à l'arrière des bâtiments, côté ouest12 (voir paragraphe ci-dessous). Des travaux s'imposent en effet : le procès verbal d'une visite des bâtiments préalable à la signature du contrat, en février 1644, indique qu'il pleut à l'intérieur, que des carreaux sont cassés et qu'un blanchissage des classes est nécessaire13. Ils avancent lentement : en 1647, seule une poutre de la classe de rhétorique est réparée et ce n'est que dans les derniers mois de cette même année que sont tracées les limites de la place prévue devant le collège et que l'on répare sa fontaine, qui est tarie14.

Bien que les jésuites n'aient pas pris part au choix du site, celui-ci répond néanmoins à certaines de leurs exigences en matière d'installation de collèges. Jouxtant l'enceinte de la ville dans sa partie sud, de ce fait à l'écart du cœur de la cité, il permet de tenir à distance les élèves des " mauvais lieux " et d'assurer leur sécurité physique et morale. Cet éloignement n'empêche pas le conseil de ville de délibérer en 1653 sur l'opportunité d'isoler davantage le collège en clôturant la cour des classes15. En 1685, le gouverneur de la ville, M. de Choin, autorise les jésuites à fermer de palissades, dans lesquelles seront ménagées deux portes pour permettre, le cas échéant, le passage d'un canon, les avenues du corps de garde et des casemates qui sont derrière le jardin du Collège [situé au sud, entre ce dernier et le rempart] " où les personnes débauchées de la ville et même les écoliers commettent souvent de grands désordres "16. Les jésuites insistent, par delà les troubles qu'ils subissent (insultes, jets de pierre, tirs de fusils sur les murs du grand corps de logis où se trouvent les chambres des religieux), sur la fonction de ce jardin comme lieu de délassement et de cultures vivrières (on relève la présence d'arbres fruitiers). Enfin, le site est dans un environnement salubre : partiellement entouré de jardins et de canaux qui drainent des terres en partie marécageuses, il échappe à la densité des îlots urbains et aux miasmes qui en émanent.

Le collège est dès lors constitué de cinq classes jusqu'à celle de rhétorique ; il est convenu qu'un régent doit être recruté pour une sixième classe de philosophie dès lors que les jésuites seront parvenus à un revenu annuel de 4000 livres. C'est de fait grâce à une donation de 3500 livres faite par Jeanne de Gourd, veuve du sieur de Joly de Langes17, qu'une chaire de philosophie est fondée au collège en 1661, malgré les réticences de Rome. Faisant suite aux requêtes du conseil de ville, le Parlement de Dijon attribue l'exclusivité de cet enseignement aux jésuites de Bourg en 167118. Un livret de ballet conservé à la Bibliothèque municipale de Lyon, Les Triomphes du compliment, atteste par ailleurs l'organisation de spectacles dans le collège dans les années 168019.

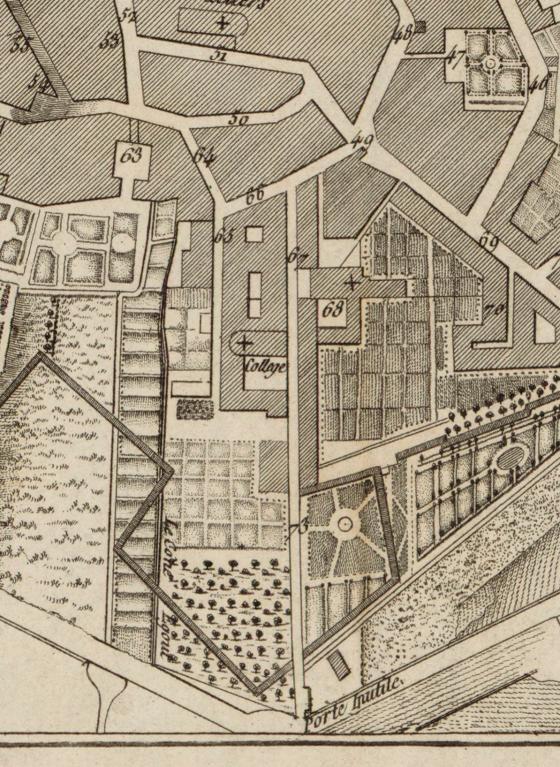

Le 5 septembre 1654, la commune et les jésuites concluent un nouveau traité " pour l'installation complète et le fonctionnement du collège ", homologué par le Parlement de Dijon le 17 février 1657 ; ce traité doit permettre de commencer l'érection des nouveaux bâtiments20. En 1654 est également constituée une congrégation des Messieurs, placée sous le vocable de la Sainte Vierge et réunissant une soixantaine de notables21. Une seconde bien plus nombreuse, issue de la première et placée sous le vocable de l'Assomption, sera fondée en 1671, rassemblant marchands et artisans. Ces derniers ont la jouissance d'une chapelle dans la nouvelle église du collège22, alors que la congrégation des Messieurs en fait édifier une à son usage au sud du collège, à proximité du rempart et à l'emplacement d'un jardin acquis à la demoiselle Montgrillet en 1645. Le bâtiment est visible sur le plan 1771, longeant la rue de la Verchère et jouxtant la porte dite "porte bourgeoise" (voir ill. ci-dessous). Les travaux, commencés dès la création de la congrégation en 1654, sont achevés en 165823, et la façade pourvue d'un cadran solaire24 ; le reste de ce jardin est loué par les jésuites à des particuliers25. A compter du 18e siècle, cette chapelle semble avoir été destinée à l'ensemble des congrégations liées au collège26 : celle des Messieurs, celle des marchands et artisans, et celle des écoliers, dont l'argenterie est saisie en 176327. Cette dernière est probablement la première à avoir été créée par les jésuites : un Mémoire d'avril 173928 mentionne l'existence dans le vieux collège d'une chapelle dédiée à la congrégation des écoliers, laquelle a servi d'église aux jésuites jusqu'à l'achèvement de celle qu'ils ont fait construire.

C'est de fait par cette dernière, édifiée entre 1669 et 1682 grâce à des fonds publics (voir dossier IA01000657), que commencent les travaux du nouveau collège, qui ne seront réalisés, pour les bâtiments de ce dernier, qu'à partir de 1751, en raison de l'absence récurrente des fonds nécessaires. Durant une centaine d'années, l'enseignement a donc été assuré dans le vieux collège, progressivement agrandi dans la seconde moitié du 17e siècle par l´achat de maisons mitoyennes au lieu-dit de la Verchère, lesquelles sont affectées à des destinations spécifiques : aménagement de la maison donnée par Madame de Verfay en salle des jeux en 1652, achat de la maison de Philibert Gerbe destinée à devenir l'infirmerie du collège et de celle de Jean Leclerc, cordonnier, pour y installer la cuisine (au rez-de-chaussée) et y loger les frères (à l'étage), le 13 février 1653, achat à Georgette Poncet d'une maison jouxtant le collège, échange du moulin de Villemotier contre deux maisons sises en la Verchère, nécessaires pour agrandir les classes après l'instauration de la chaire de philosophie, le 23 août 1663, achat de la maison de Denise Blanc, jouxtant celle d'Antoinette Bouet (démolie pour la construction de l'église) pour y mettre les écuries et le logis des valets29. Le Mémoire d'avril 1739 donne une description relativement complète des bâtiments du vieux collège, transcrite en Annexe 1 : ce dernier était perpendiculaire à la rue de la grande Verchère ; il comprenait, outre la chapelle déjà mentionnée, trois classes dont les portes étaient orientées au sud, la cuisine et ses dépendances se trouvant du côté ouest et les logements des pères dans les étages.

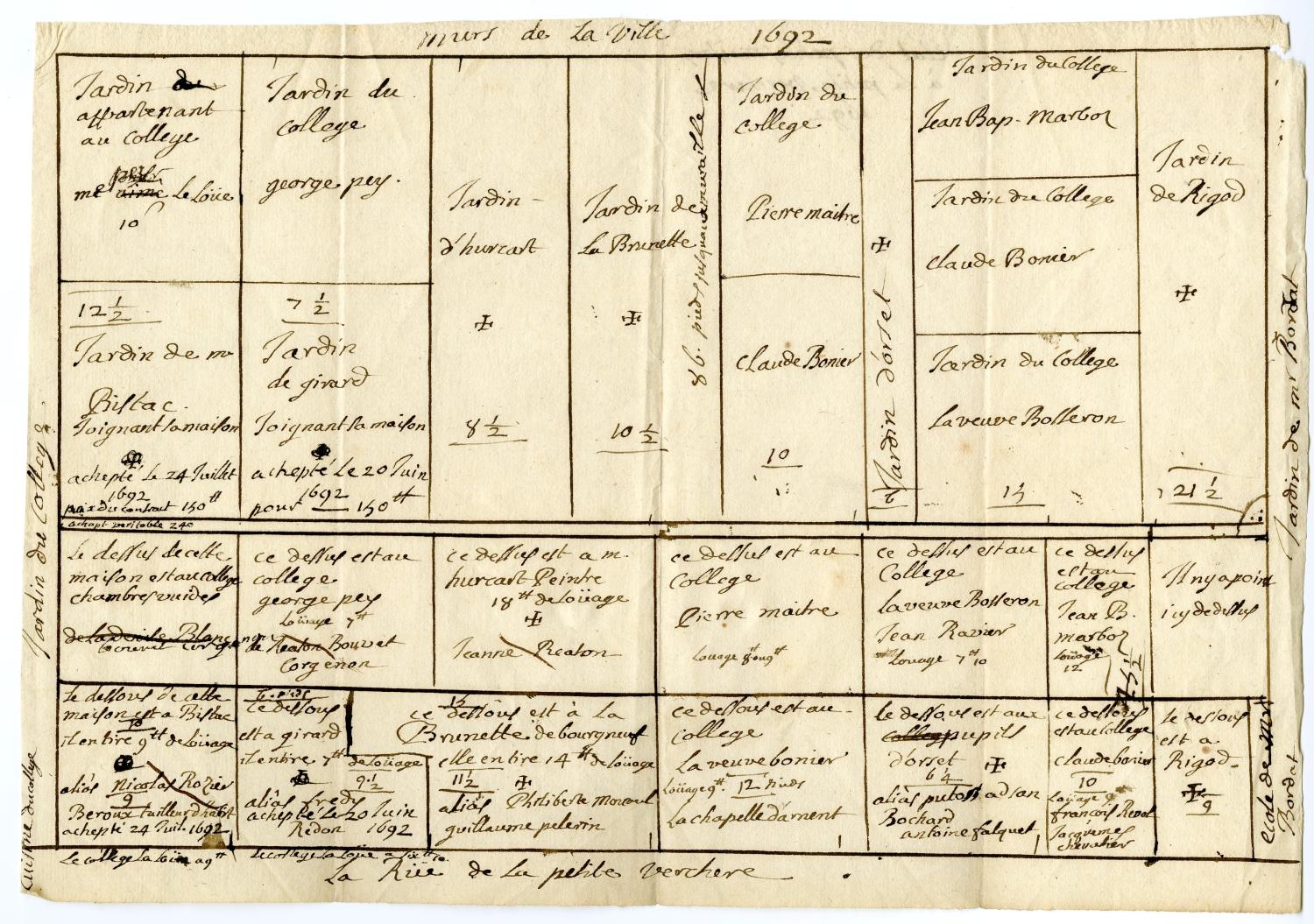

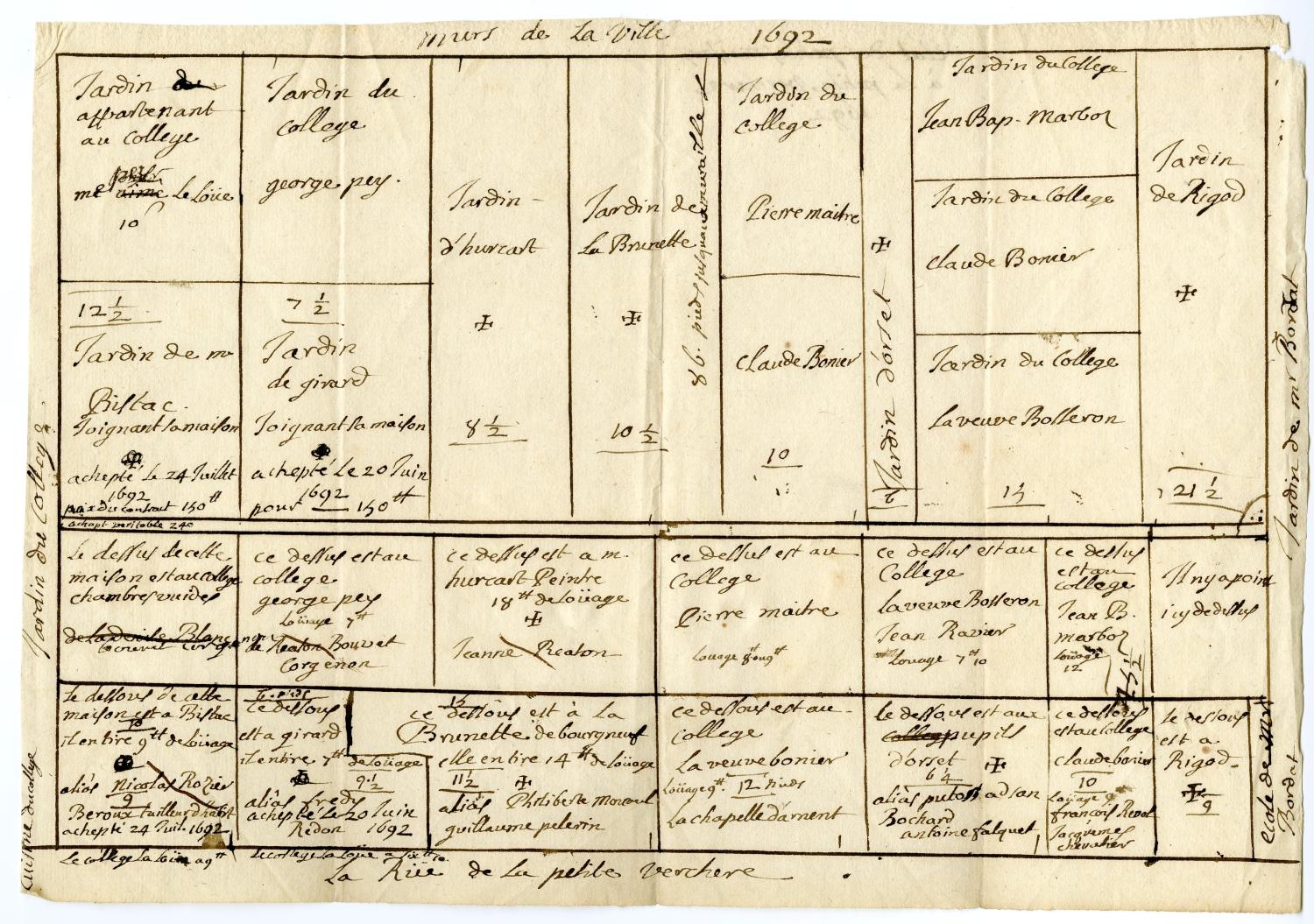

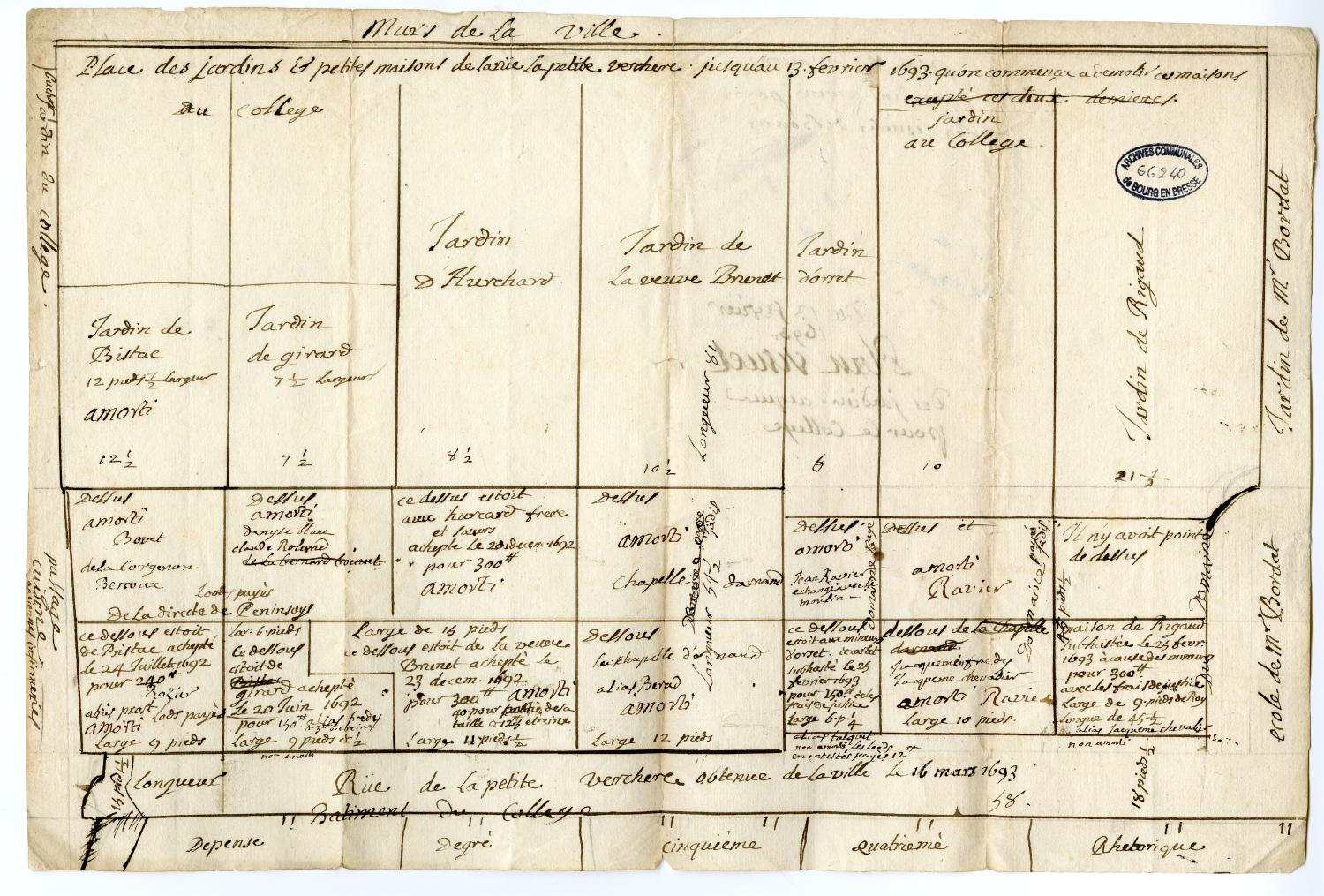

Deux plans de 1692 et 1693, conservés aux archives municipales de Bourg30, détaillent par ailleurs une partie des acquisitions réalisées par les jésuites depuis les années 166031 afin de construire leur église et d'agrandir leur jardin du côté ouest, entre les murs de la ville et la rue en cul de sac dite de la petite Verchère, qui leur a été définitivement concédée le 16 mars 1693 ; le plan de 1693 mentionne ces maisons, pourvues de jardins et vergers pour certaines, comme étant en cours de démolition (ill. ci-dessous). Ce réaménagement du terrain permet non seulement d'agrandir le jardin, mais aussi de dégager la vue des classes vers l'ouest tout comme de supprimer leur visibilité depuis l'autre côté de l'étroite ruelle qui les séparait des maisons démolies.

Cette politique d´acquisitions foncières, qui concerne également des terrains destinés à assurer des rentes au collège, venant compléter de nombreux legs et donations (dont celle du fief de la Verjonnière, liée à la fondation du collège), notamment à Roissiat, La Corbatière et Cormangoux (forêts, vignes, terres cultivées32), se double donc d´aménagements de l´espace urbain, qu´il s'agisse d'isoler le collège de son environnement ou de construire des canaux afin de modifier les adductions ou évacuations des eaux, travaux également nécessaires au bon entretien des bâtiments33. L'acquisition en janvier 1721 d'une maison de campagne hors les murs, au lieu-dit de Rosière34 permet enfin aux jésuites et à leurs élèves de jouir d'un lieu approprié aux exercices physiques et à la récréation. En 1898, le domaine existait encore, propriété de la famille Thévenin35, sous le nom de la Grenouillère, nom que portent aujourd'hui une place et une rue de Bourg-en-Bresse.

3. Construction des nouveaux bâtiments (1751-1760)

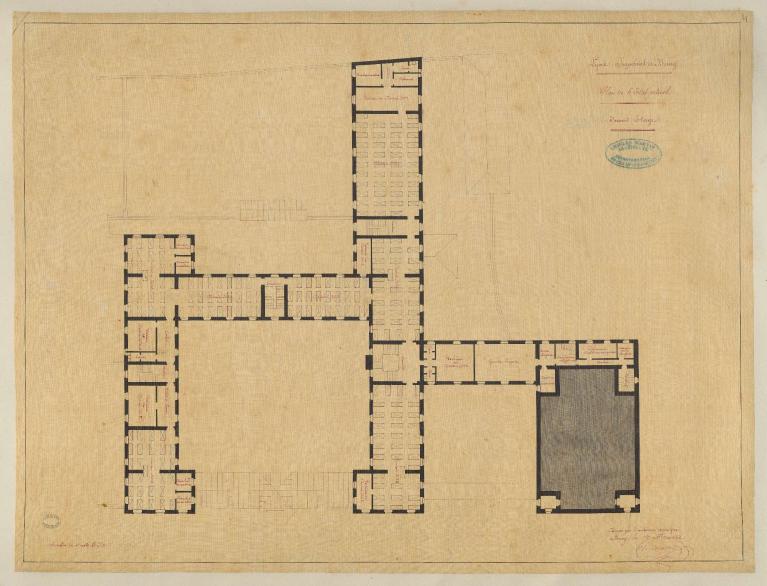

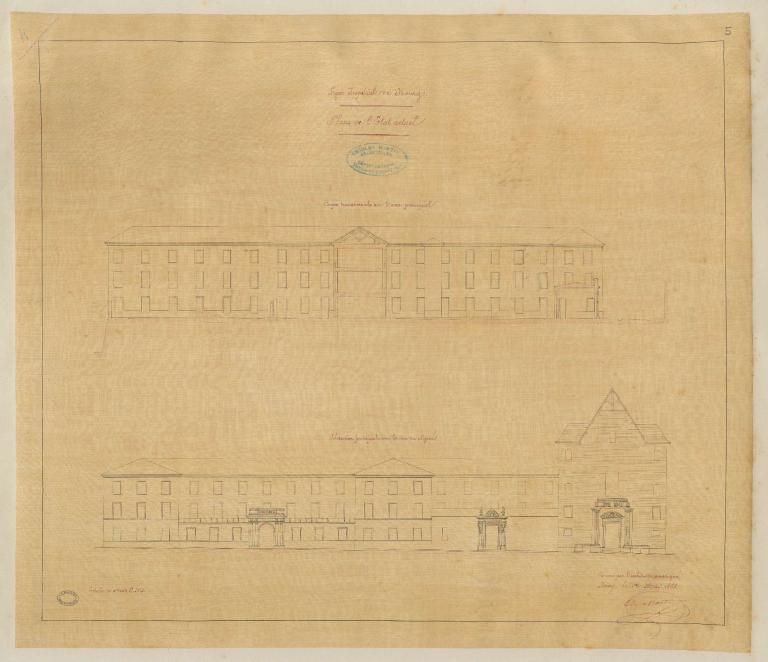

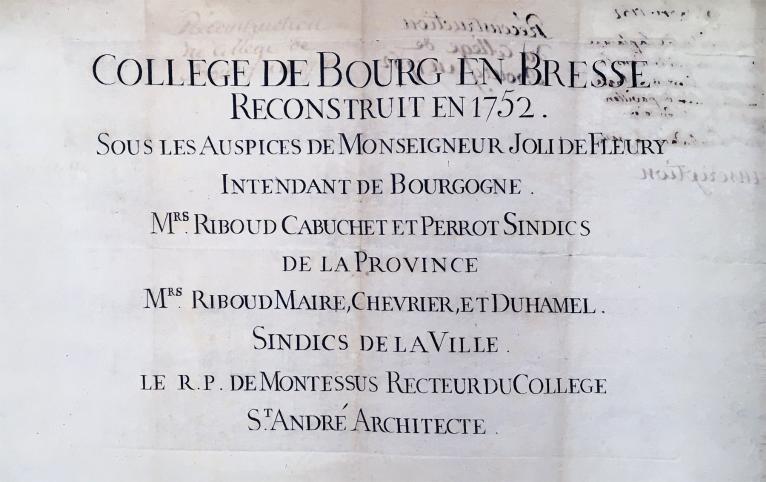

Le 11 juillet 1720, un violent orage dévaste les bâtiments et l'église : un tiers des toits et toutes les fenêtres des côtés nord et ouest sont à remplacer, et le mur de clôture sur la rue de la Verchère à reconstruire36. Mais faute de réparations et d'entretien, l'état sanitaire des bâtiments se dégrade à tel point qu'une reconstruction totale du collège est engagée, en 1751, par l'Intendant du roi Joly de Fleury et le maire Jean Riboud. Un traité, devant courir sur dix années, est passé entre ces derniers, le recteur du collège Claude de Montessus et son procureur Claude de la Cottière le 6 octobre 1751, et approuvé le 25 novembre 1751 par le père provincial de Lyon Antoine de Valoris. Il impose aux jésuites des mesures draconiennes pour financer la construction : suppression pendant dix années de la rente annuelle versée par la ville au collège, ainsi que du régent d'humanités, d'un prédicateur et d'un frère, et souscription d'un emprunt de 24000 livres uniquement destiné à l'entière reconstruction du collège " à forme du devis qui sera présenté et agréé par Monseigneur l'Intendant "37. Les pères semblent n'avoir eu que peu de part au projet, contrairement à ce qui avait cours au siècle précédent pour la construction de leurs maisons. Le nouveau collège est en effet conçu par l'ingénieur royal Saint-André, directeur des chemins des provinces de Bresse et de Pays de Gex ; les plans, coupes et élévations d'après lesquels est établi le devis estimatif, imprimé à Bourg le 30 mai 175238, ne semblent pas avoir été conservés. Les pères formulent néanmoins sur ce plan des observations, consignées dans un mémoire (sans date ; AC Bourg-en-Bresse, GG 242), probablement rédigées par un homme de l'art (en attestent de nombreux commentaires sur la composition des mortiers, le choix des pierres, etc.), et apportent au plan initial des modifications (suppression ou ajouts de cloisons, modification de couloirs, ajout de mansardes), non validées par l'architecte mais cependant réalisées et consignées dans le procès-verbal de réception des travaux39. Ces observations portent aussi sur le fait que certaines dispositions ne tiennent pas compte des besoins organisationnels et fonctionnels du collège, ou vont à l'encontre du bon sens (il manque une cheminée dans la cuisine, la crédence aurait du être placée du coté opposé, qui est plus frais, etc.). La charge financière des travaux incombe également aux jésuites, qui contractent un emprunt de 24 000 livres, à hauteur des sommes promises par la Ville et les Etats de Bresse ; les sommes affectées semblent n'avoir pas été suffisantes, puisqu'un arrêt du conseil d'État du 24 février 1756 permet aux jésuites de vendre les bois de leur fief de la Verjonnière, dont le produit doit être employé à la reconstruction du collège. Par ailleurs la Ville prélève, à compter de 1751, un impôt de quatre livres par an aux familles des élèves, contrevenant ainsi au principe de gratuité de l'enseignement de règle chez les jésuites, et contribuant à réduire notablement les effectifs du collège (qui passe de 180 élèves en 1751 à 80 en 1760). Le chantier est attribué au maître-maçon Boutarie40 et la pose de la première pierre a lieu le 9 octobre 1752, commémorée par une plaque de cuivre apposée " à l'angle du pavillon qui est du côté du soir " (à l'ouest)41. Les travaux, dont le montant total s'élève à 64533 livres, sont réceptionnés par Saint-André le 11 décembre 1760. Durant tout ce temps, les jésuites logent dans le couvent des jacobins, situé de l'autre côté de la rue de la Verchère42.

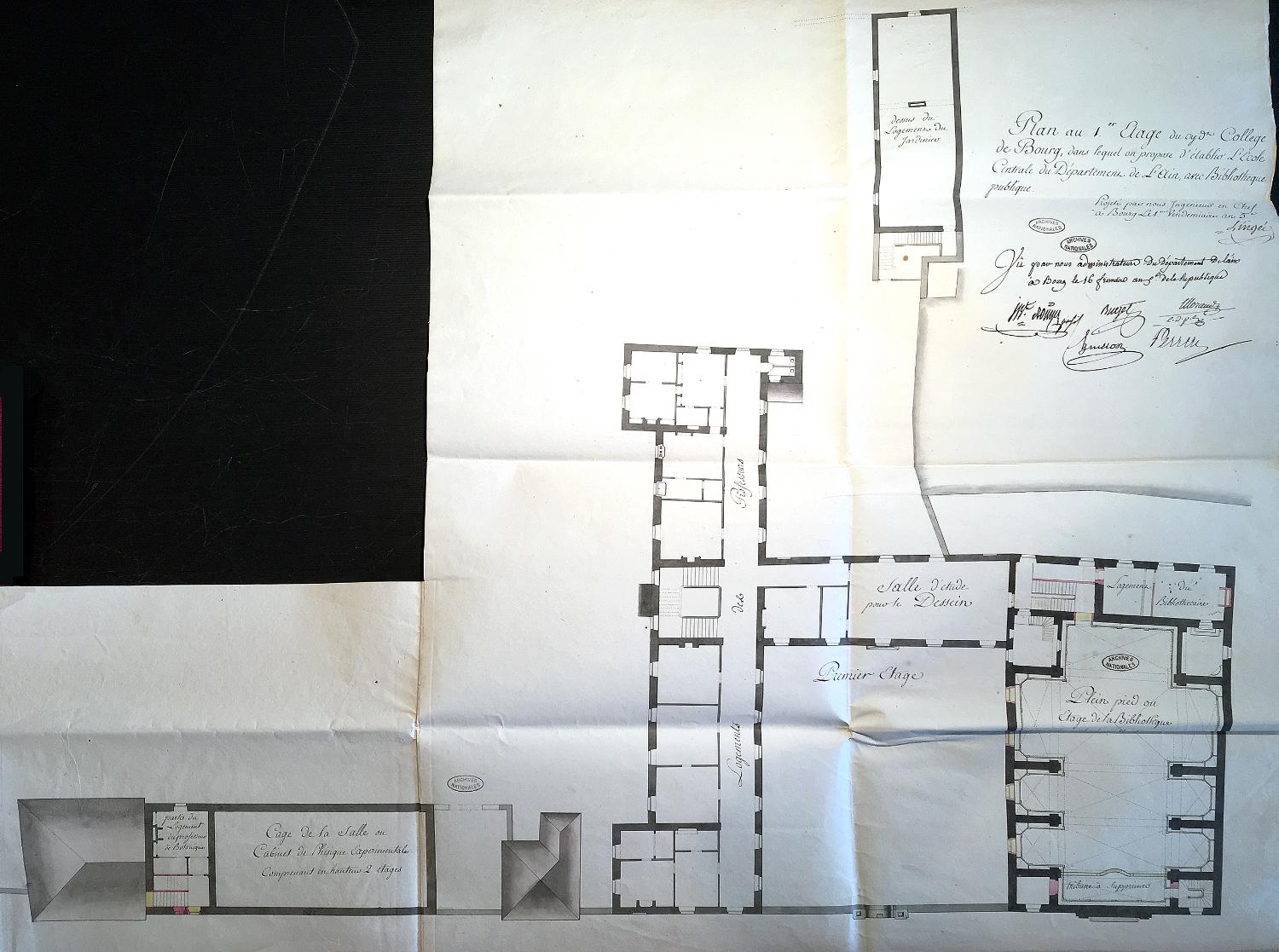

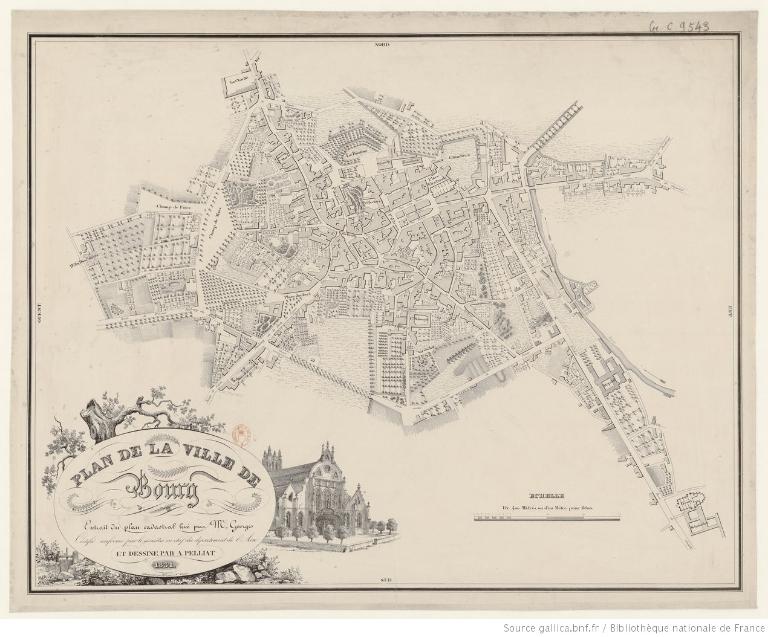

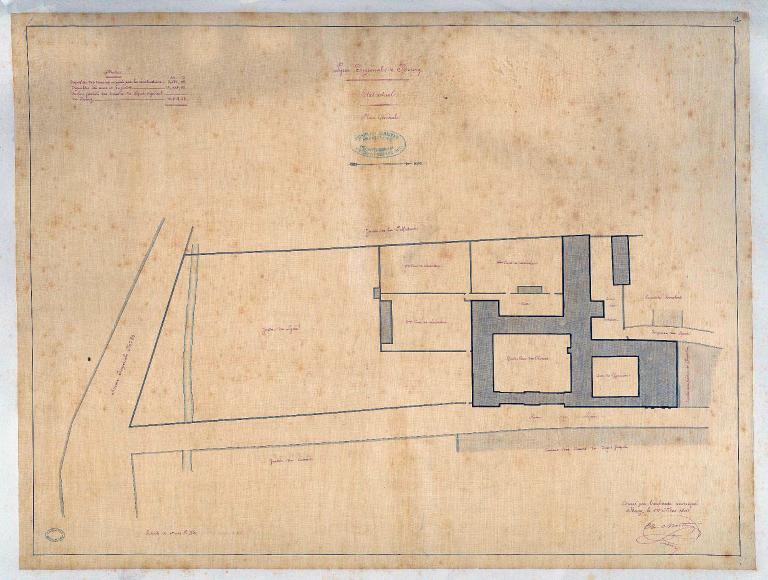

En l'absence de plans d'origine, seuls les plans de la ville, qui n'en donnent que la masse, et le plan partiel dressé le 1er vendémiaire an V par l'ingénieur Claude-Anthelme Lingée (voir plus bas) permettent de connaître l'implantation des nouveaux bâtiments, par ailleurs précisément décrits dans le devis de Saint-André, daté du 30 mai 175243. Il comprend deux corps de bâtiment : un long au sud, pourvu de deux pavillons dont l'un est dans l'alignement de la rue de la Verchère, un autre en retour d'équerre joignant le chevet de l'église. Un mur de clôture vient fermer à l'est, en longeant la rue de la Verchère, l'ancienne place située au devant du collège, transformée en cour des classes. Une porte monumentale pratiquée dans ce mur, portant au linteau l'inscription RELIGIONI ET BONIS ARTIBUS, marque l'entrée du nouveau collège ; celle-ci n'est cependant pas représentée sur les plans de la ville avant l'atlas de 1843 (AC Bourg-en-Bresse, 1 Fi 130). Il est probable qu'il s'agisse là de la porte d'entrée du vieux collège, déplacée : le devis de 1752 mentionne en effet le démontage et remontage de cette porte (p. 10, art. XXII) : " La Porte d'Entrée sur la Cour des Classes sera déposée et reposée, ainsi qu'il est marqué sur le plan du Rez-de-Chaussée " : celle-ci daterait donc de la deuxième moitié du 17e siècle et non du milieu du 18e. Cette datation est d'autant plus vraisemblable que son style est très similaire à celui du portail de l'église, notamment dans le motif des lettres ornées de l'inscription, identiques à celles du trigramme IHS figurant sur le fronton de ce dernier.

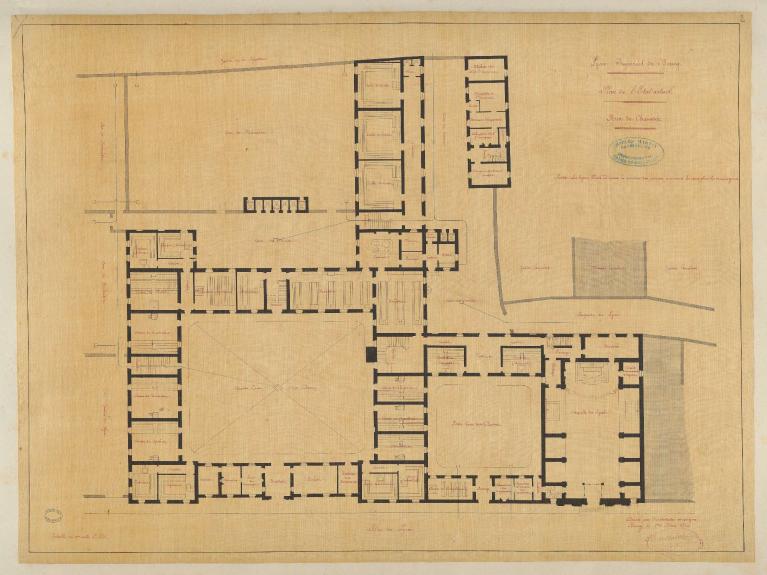

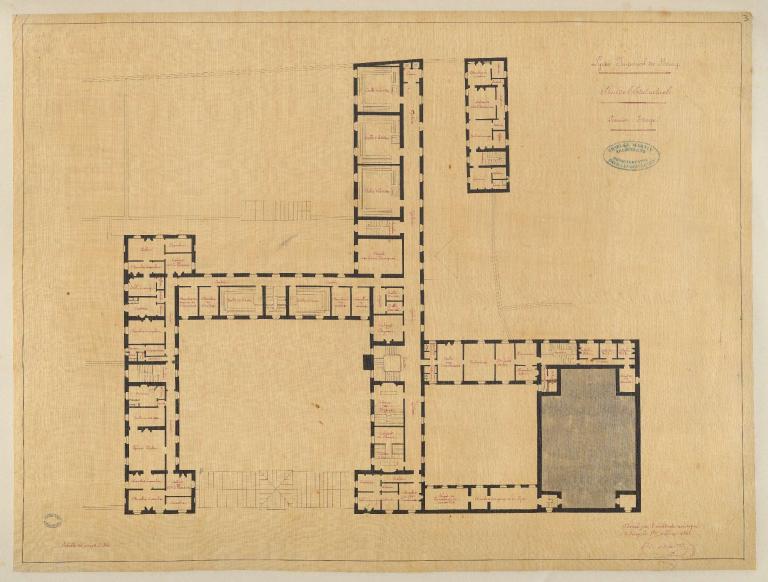

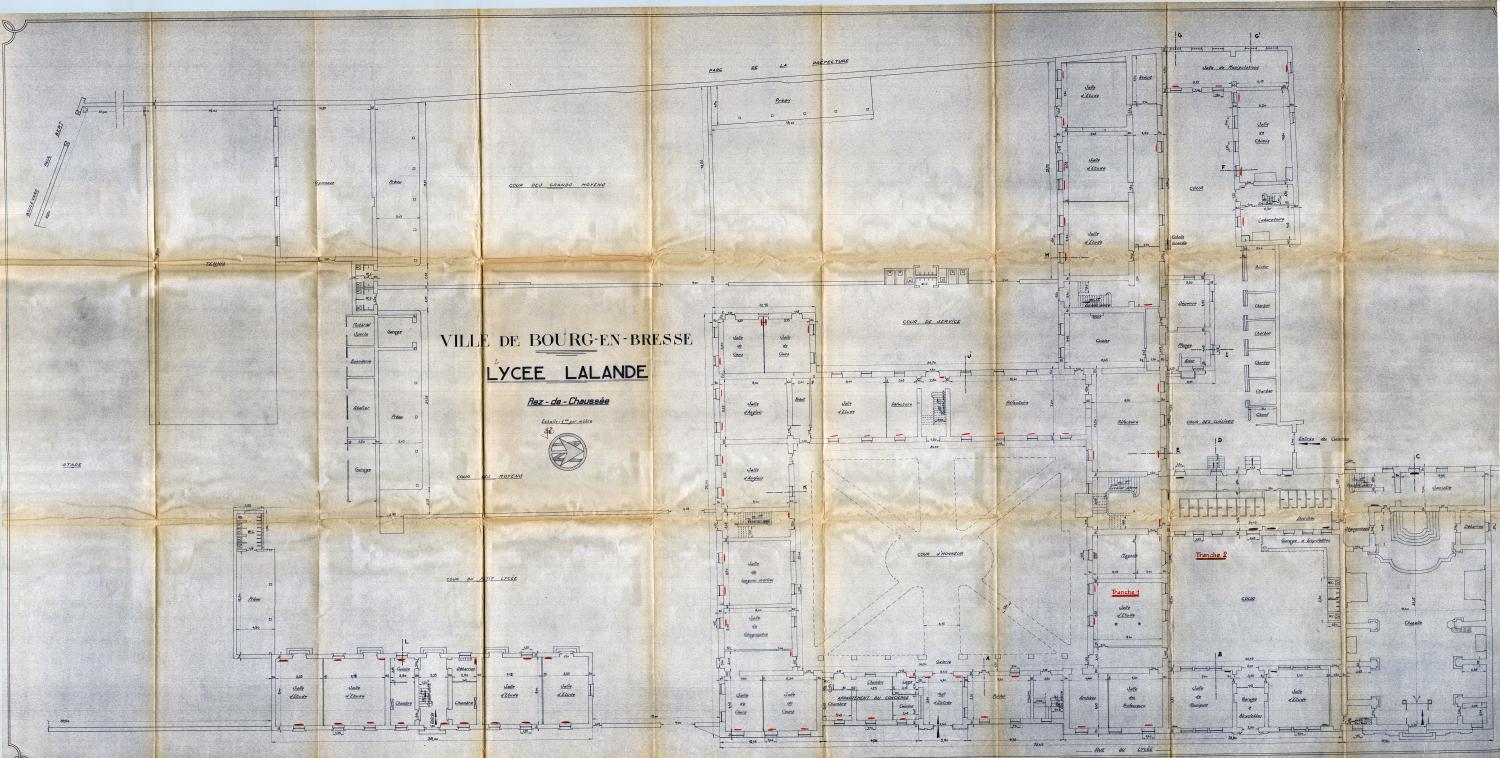

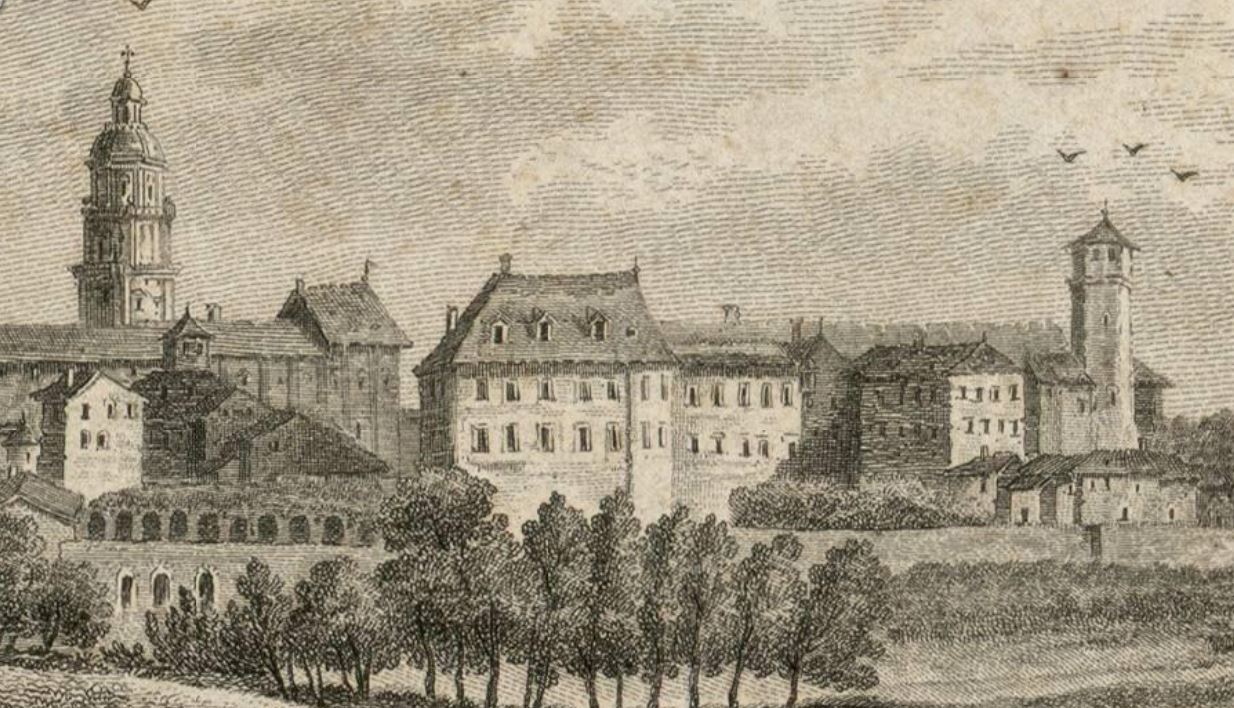

Le nouveau collège comprend donc deux corps de bâtiment de hauteur équivalente et perpendiculaires, s’élevant sur trois niveaux, et s'ordonnant plus ou moins selon un plan en U si l'on inclut l'église qui ferme au nord la cour des classes. Il est construit en moellons en pierre de Jasseron et de Treconna. La pierre de taille utilisée pour les encadrements de baies est issue des carrières de Drom, les cloisons sont en brique de terre cuite de pays, la charpente et les menuiseries sont en chêne, les hauts toits à forte pente et percés de lucarnes (visibles sur la vue de Bourg-en-Bresse dessinée par J.-B. Lallemand vers 1773, ill. ci-dessous ; voir aussi ill. IVR84_20240100133NUCA et IVR84_20240100136NUCA) sont couverts en tuiles creuses. Les classes ont des plafonds à poutres et solives (démolis mais visibles sur les photos du chantier de restructuration).

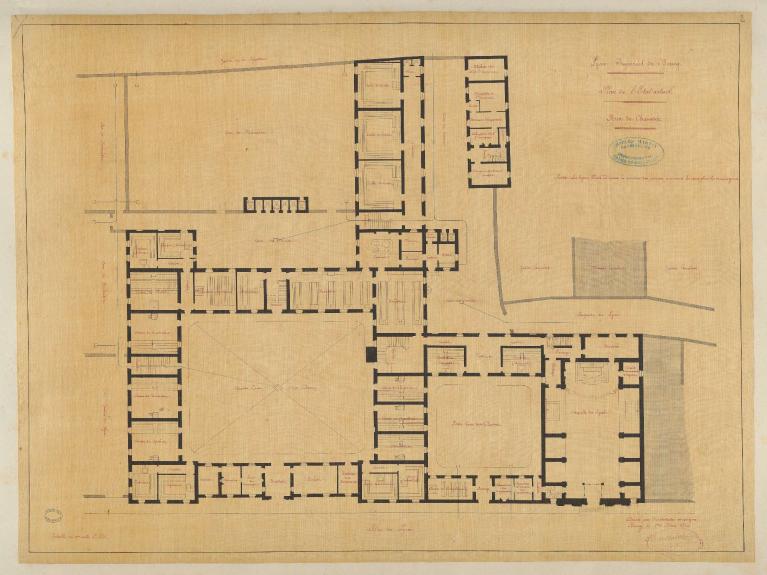

C'est autour du grand escalier, positionné au centre du corps de bâtiment sud, le plus long des deux, bordé par deux pavillons en léger ressaut aux extrémités est et ouest, que s'articulent les principaux espaces de vie du collège : une grande classe de philosophie, où s'assemble la congrégation des écoliers, dans le pavillon est, puis trois classes ; de l'autre côté de l'escalier, le réfectoire, communiquant avec la cuisine située dans le pavillon ouest, où se trouvent également la dépense et un passage menant au lavoir et à des latrines. Cette partie possède une entrée donnant sur la basse-cour, à laquelle on accède depuis le cul de sac du collège (actuelle impasse du Lycée). Dans le corps de bâtiment ouest deux classes sont placées de part et d'autre d'un vaste vestibule faisant office de parloir ; un corridor situé à l'arrière de ces pièces assure la liaison entre le grand escalier du corps de bâtiment sud et un escalier rampe sur rampe situé au chevet de l'église, dont une porte ouvre sur le chœur.

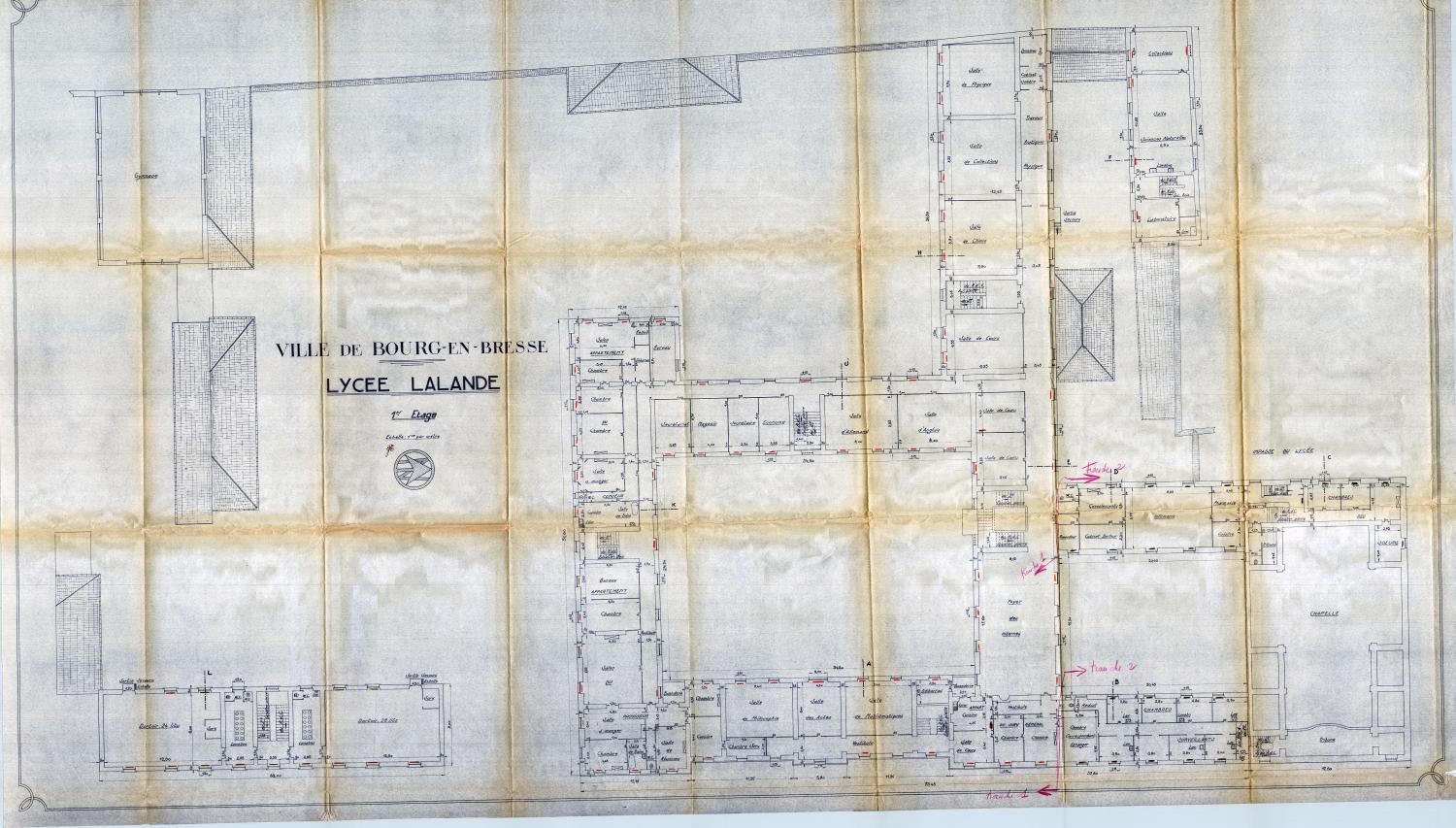

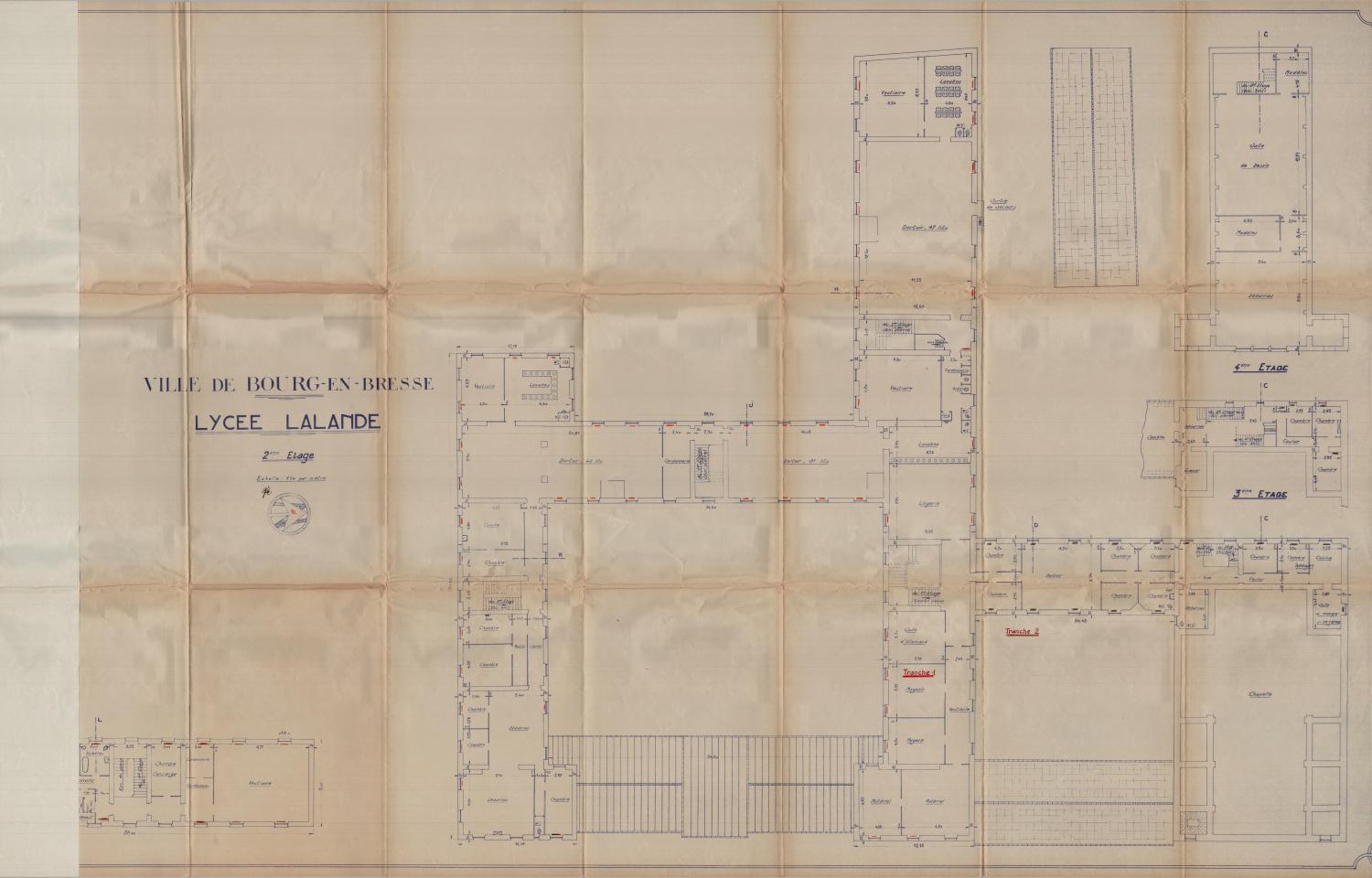

Les étages sont desservis par un escalier suspendu avec rampe en fer forgé due au serrurier Croppet, originaire de Pont-de-Veyle44, malheureusement dénaturé par l'ajout récent d'une charpente métallique et de parois de verre destinés à le consolider et sécuriser ; cet escalier semble de fait avoir souffert dès l'origine d'un défaut de conception : la présence de colonnettes métalliques de soutien est mentionnée dès 176345. Au premier étage sont prévus dans les pavillons d'angle un appartement pour le provincial côté est, donnant sur la rue de la Verchère, et pour le recteur côté ouest. De part et d'autre de l'escalier se trouvent des chambres de professeurs et l'infirmerie. Dans le corps de bâtiment ouest se trouvent un chauffoir, la chambre du portier et une salle de réception (voir ill. IVR84_20200101052NUD). Au deuxième étage sont répartis appartements du préfet et du procureur dans les pavillons, et chambres des régents et des frères dans le reste de l'étage.

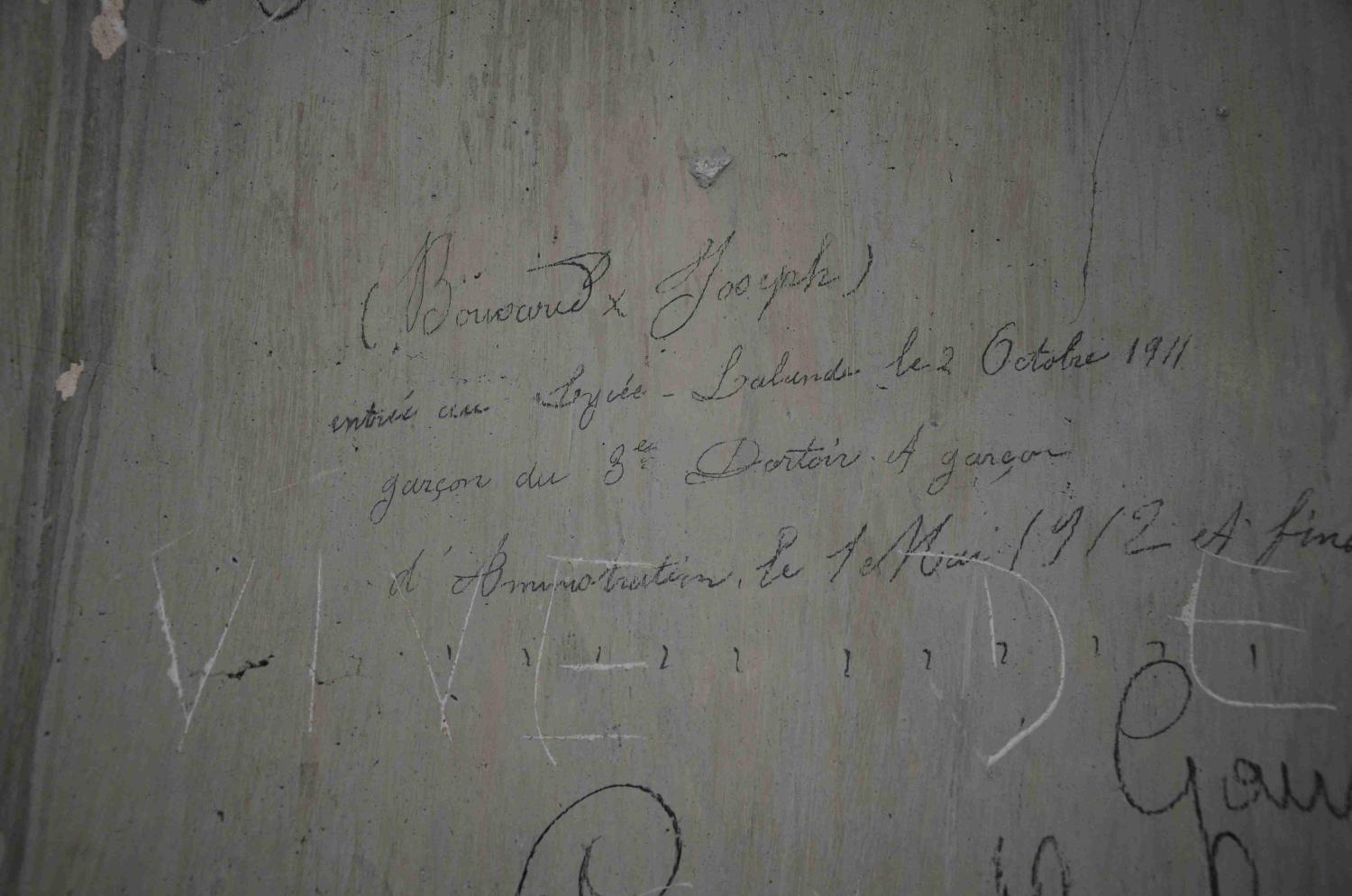

L'inventaire du mobilier dressé le 3 nivôse an V / 23 décembre 179646, donne des informations complémentaires sur cette distribution originelle et signale quelques transformations. Le corps de bâtiment est abrite la porterie, le parloir et la bibliothèque et dans les étages, les chambres des frères et des domestique. Six classes au plancher de chêne sont disposées au rez-de-chaussée, autour de la cour ; une septième située dans le corps de bâtiment sud, prend jour sur le jardin. Dans le grand corps de bâtiment, l'entrée des classes se fait depuis le jardin, dans celui en retour d'équerre, depuis le vestibule ouvrant sur la cour des classes. Le niveau du sol est rehaussé par rapport à celui de la cour afin de limiter les remontées d'humidité. Les classes sont éclairées par de hautes fenêtres et par une imposte vitrée au-dessus de chaque porte d'entrée. Au premier étage, une salle de dessin a été aménagée au-dessus du réfectoire, le reste de l'étage étant occupé par cinq chambres tandis qu'au second se trouvent les dortoirs des pensionnaires : un de 28 lits et un autre de 10, que jouxte une chambre avec "lit à la duchesse", sans doute destinée à un préfet. Le 2 étage comporte 8 autres chambres dont deux servent aux "effets du magasin militaire " (voir ci-dessous, § 4.1.)

3. Le collège après l'expulsion des jésuites (1763-1793)

Malgré la saisie de leurs biens meubles et immeubles le 4 octobre 1762, les jésuites enseignent jusqu'à l'été 1763 (ils sont expulsés le 23 juillet), la commune n'entrant en possession du collège qu'en octobre 1763. Mais à compter de 1764, elle perd tout pouvoir décisionnel sur l'administration de ce dernier, géré conjointement par le bureau de l'Université, sis à Bourg, et par le Parlement de Bourgogne dans le ressort duquel il se trouve, situation confirmée par lettres patentes de Louis XV le 7 mars 1765. Le collège s'engage alors dans la voie d'un enseignement moderne, dispensé par des séculiers, où les sciences ont la part belle. Cette nouvelle orientation, ainsi que l'ouverture de grandes routes dans la province facilitant communication et déplacements entraîne un afflux d'écoliers, que la création d'un pensionnat en 1766 permet d'héberger47.

1. L'enseignement de la physique expérimentale, une spécificité

La création d'une chaire de physique expérimentale a été permise par un legs de Charles Le Loup, premier président de l'élection de Bresse et proche des encyclopédistes. Elle s'inscrit également dans le prolongement des activités de la Société d'émulation de l'Ain. Une première société littéraire fondée par l'astronome Jérôme de Lalande en 1755, avait connu sous le nom d'Académie de Bourg une existence éphémère. Le procureur du roi au présidial de Bourg, Thomas Riboud48 la refonde en 1783 ; Lalande en est à nouveau membre fondateur, tout comme le principal du collège et professeur de physique, l'abbé Jean-Anthelme Barquet. Ce nouveau cours de physique assure au collège un renom certain et crée un afflux d'écoliers que l'établissement peine à accueillir, entrainant la création d'une pensionnat49. De 24 internes en 1766, le nombre passe à 50 vingt ans plus tard50 ; en 1770, les dortoirs nouvellement créés s'avéraient déjà insuffisants51.

Dans le second codicille de son testament, en date du 4 novembre 1757, Charles le Loup priait le maire et les syndics d'accorder un local dans l'hôtel de Ville pour qu'y soit dispensé le cours qu'il désirait voir créer, par un professeur dont la commune assurerait le recrutement. Il léguait également une somme de 1000 livres pour l'ameublement du local ainsi que pour l'achat des livres et instruments nécessaires52. Bien que le testament ait été cassé par le Parlement de Dijon53, la commune n'entreprend pas moins de recruter pour le collège un professeur de physique, que les jésuites s'engagent à fournir en 176154. Le cours n'est dans les faits pas dispensé avant 1764, voire 1765, date à laquelle sont engagées des dépenses pour l'achat d'instruments scientifiques55. Quant à son ouverture au public, elle n'est pas effective avant 178556.

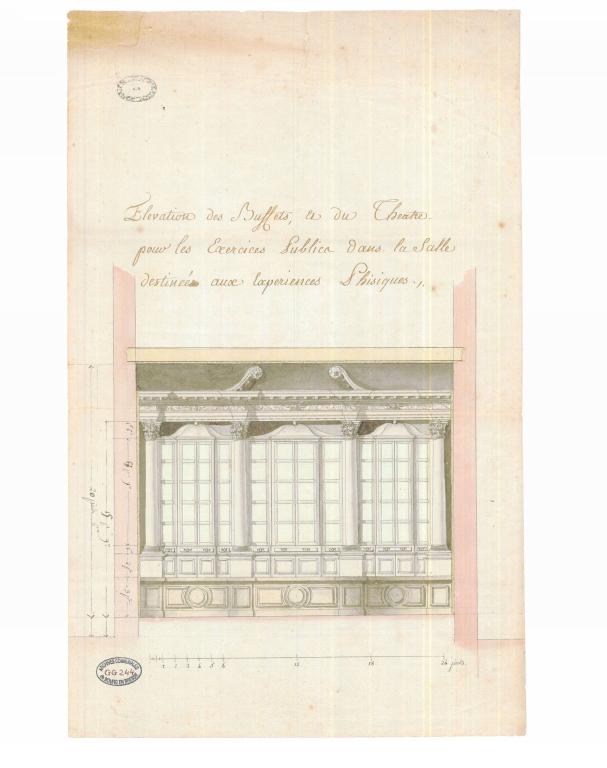

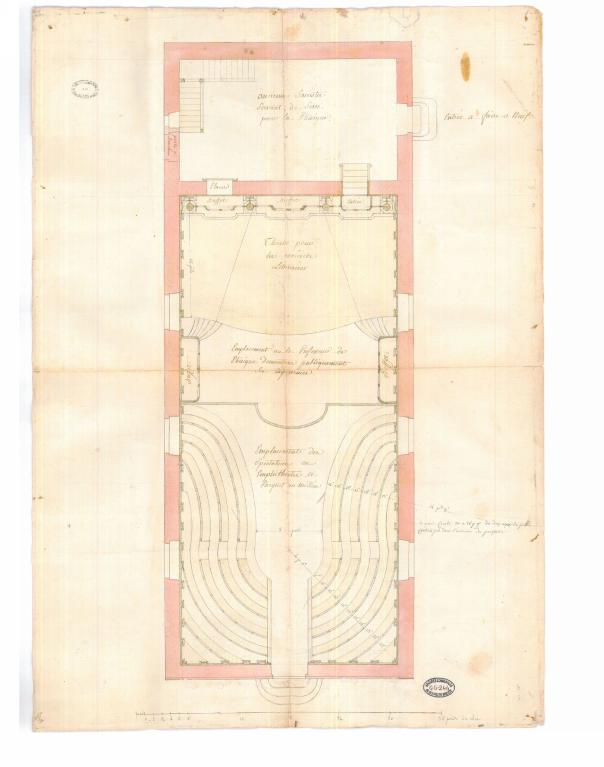

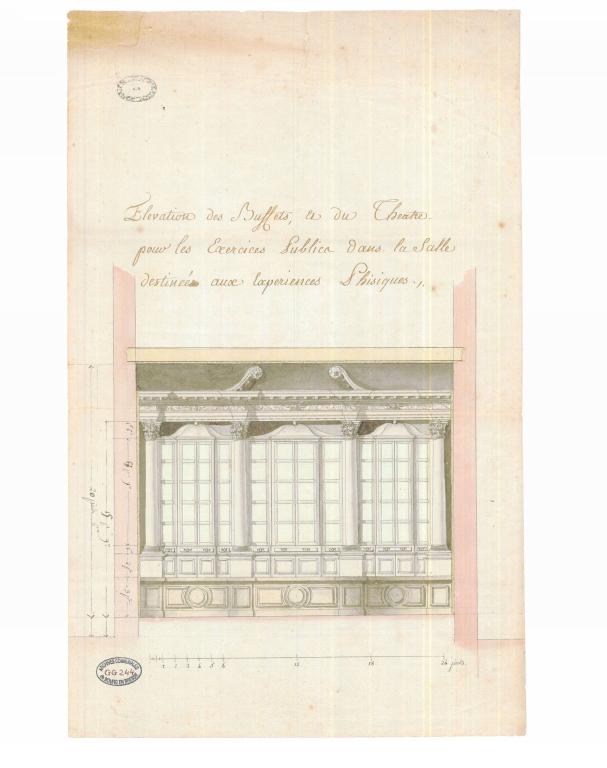

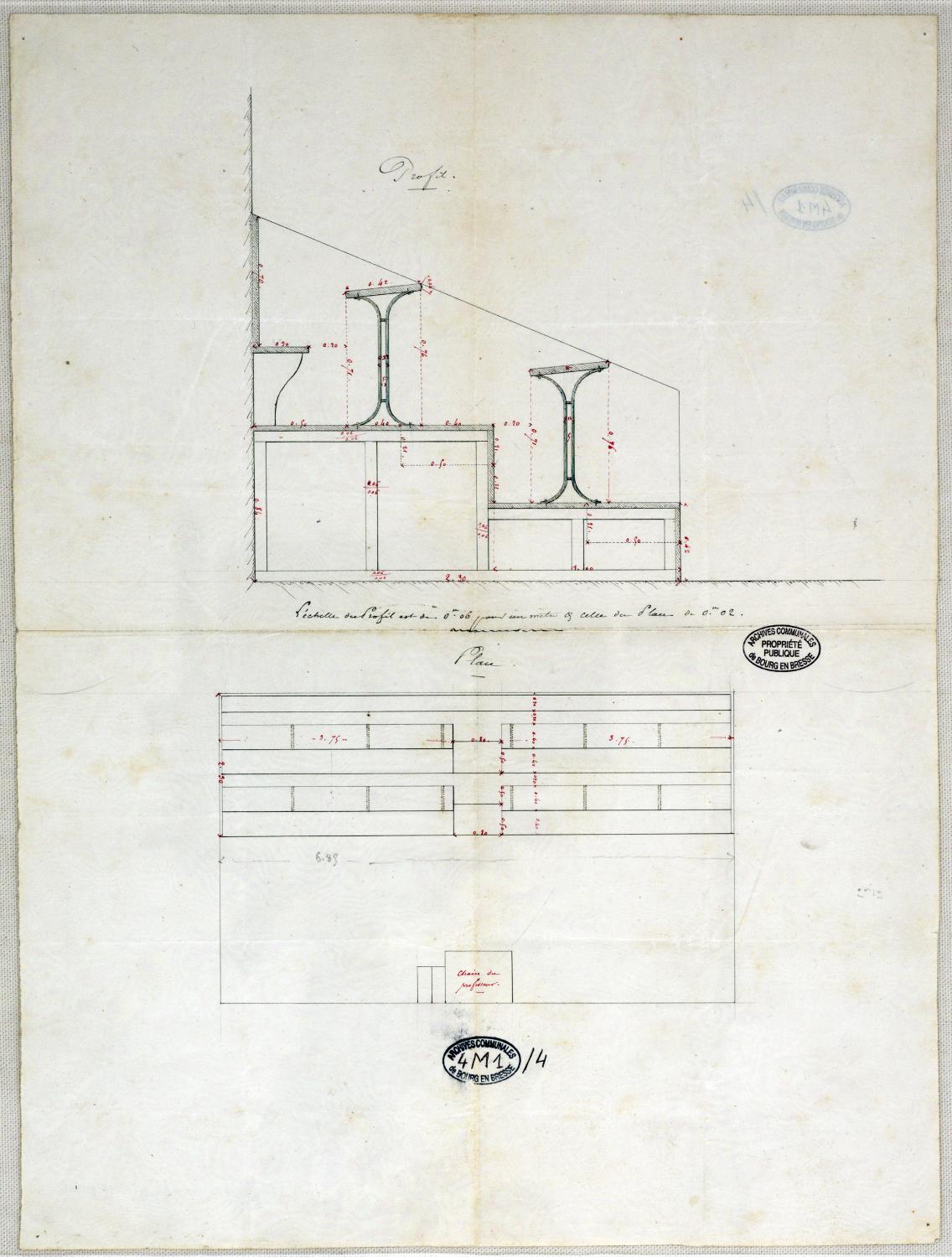

Les expériences ont lieu dans l'ancienne chapelle de la congrégation des Messieurs transformée en 1786 en amphithéâtre par l'architecte Gaspar-Denis Chauvereiche57. La commande est actée en séance du bureau d'administration du collège le 16 décembre 178558, et le devis établi le 31 janvier 1786 ; les travaux sont financés par les Etats de la province. Les murs sont habillés des boiseries conservées de la chapelle59 et peintes au ton de petit-gris ; trois buffets installés entre les colonnes de la scène (voir ill. ci-dessous ; image en haute résolution ici) et deux buffets placés symétriquement de part et d'autre de l'emplacement où se trouve l'expérimentateur, sont destinés à accueillir la collection d'instruments de démonstration, dont la garde est assurée par l'abbé Barquet. Un tableau représentant une allégorie de la physique est également prévu.

En effet ce cours, qui s'étend l'anatomie à partir de 1785, prend tout son développement en 1786 avec la création d'un cabinet de physique également financé par les États de Bresse, pourvu d'une importante collection d'instruments inventoriée par l'ASEISTE (voir ici)60. Les démonstrations de physique expérimentale se poursuivent jusqu'à la fermeture du collège en 1793 sous la conduite du " citoyen Loup ", auquel le Directoire du département alloue une somme de 100 frs pour fournir aux frais de ces expériences publiques61. L'amphithéâtre comprend également une scène destinée aux exercices littéraires, joutes oratoires ou représentations théâtrales, et aux distributions de prix ; il sera par la suite transformé pour y loger des salles d'étude, puis démoli lors de la construction du lycée en 1854.

2. Nouvelle configuration urbaine autour du collège

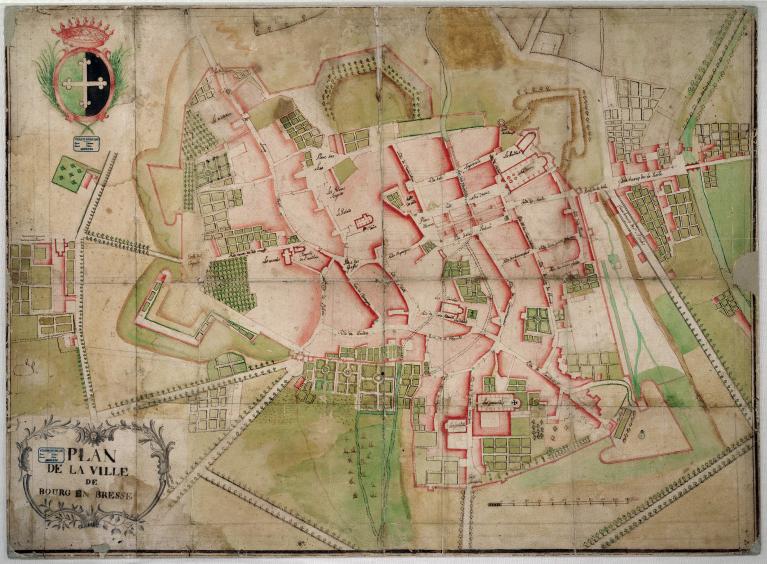

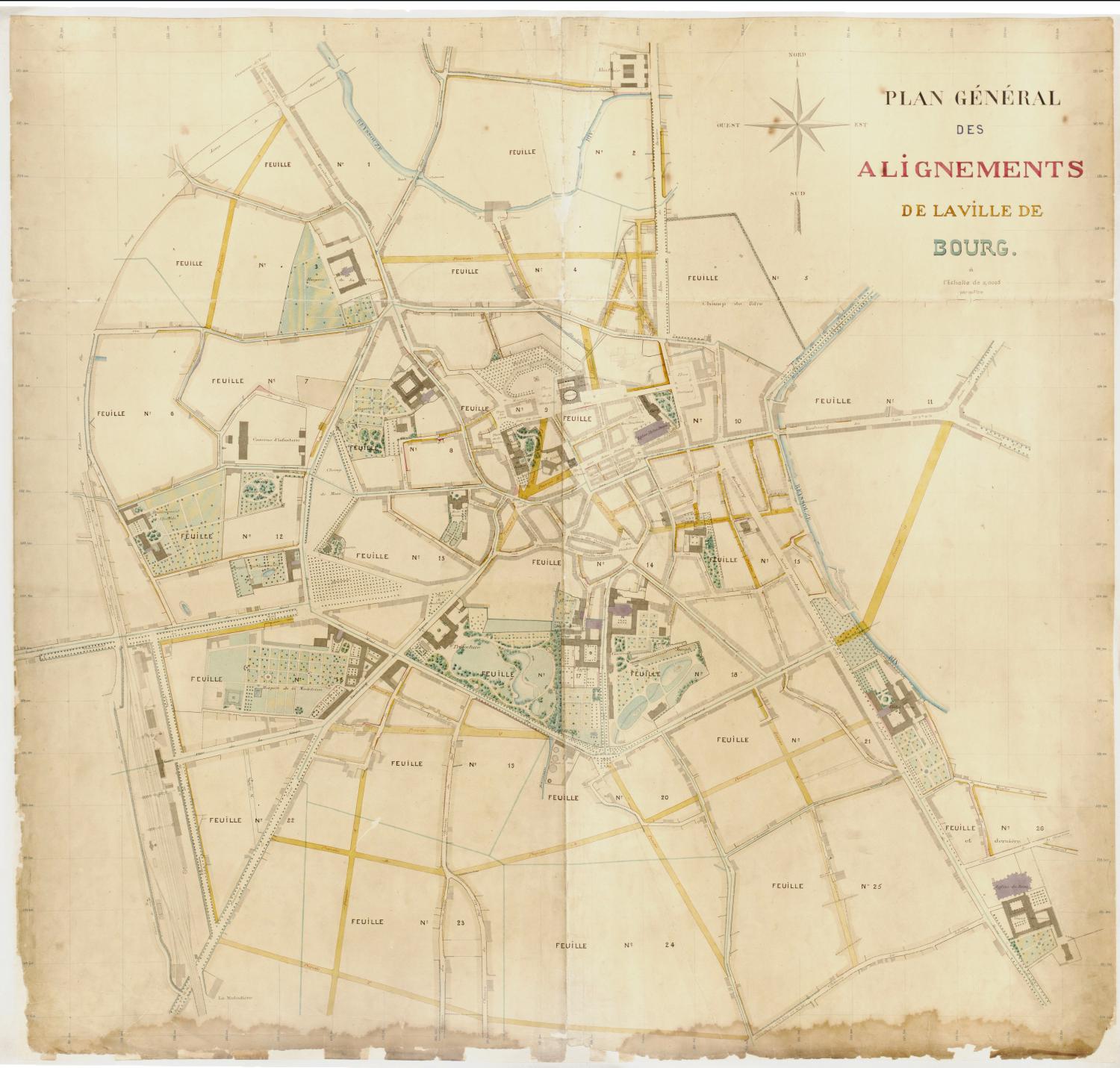

Au printemps 1751, soit à la date même à laquelle est engagé le projet de reconstruction du collège, un brevet royal autorise la ville de Bourg à faire ouvrir une porte dans le mur sud de la ville, à l'extrémité de la rue de la Verchère (voir le plan ci-dessous, sur lequel elle est représentée) ; c'est l'ingénieur Saint-André qui en établit le plan62. Le collège, que longe cette rue, se trouve ainsi relié aux chemins qui conduisent de Bourg-en-Bresse à Lyon, à Pont-d'Ain et à Villefranche-sur-Saône ; le quartier et les halles de Bourgneuf, situés à l'est de la ville, se voient également raccordés à ce même chemin.

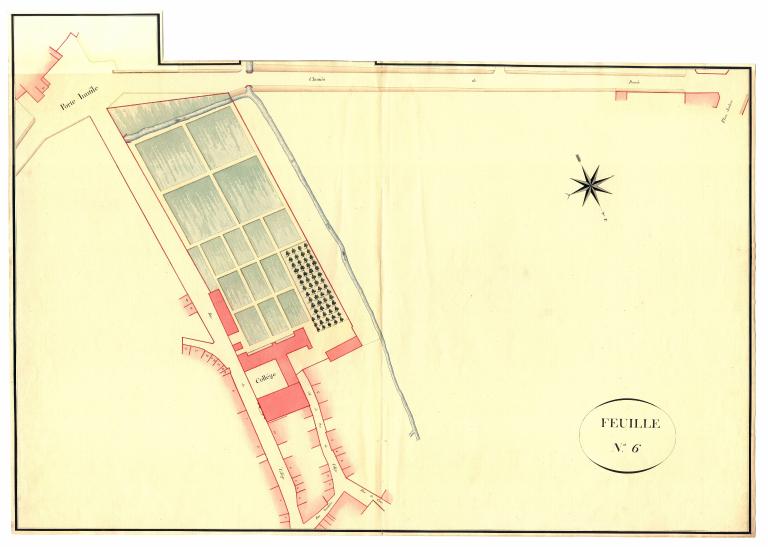

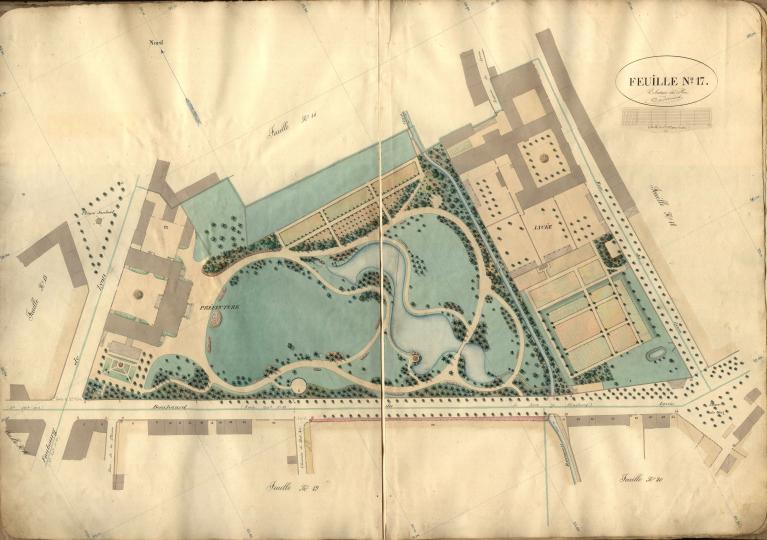

L'ouverture de cette nouvelle porte s'inscrit dans un programme plus large d'aménagement urbain que Bourg entame dans la deuxième moitié du 18e siècle. En 1771, la commune commande à l'ingénieur des ponts et chaussées Nicolas Aubry un plan d'alignements et d'embellissement, afin de remodeler les réseaux désordonnés de rues. Les anciennes portes sont démolies et l'on projette d'en ouvrir de nouvelles dans les murs d'enceinte dont le tracé est en partie modifié. La seule de ce projet à être réalisée est celle qui se trouve à proximité du collège, au bout de la rue de la Verchère prolongée. On lui attribue le nom insolite de Porte inutile " parce qu'aux dires de la voix publique elle desservait surtout le jardin du subdélégué "63. De ce fait, le collège va pouvoir entrer en possession de plus vastes terrains au sud des bâtiments (il en possède déjà quelques arpents, acquis de Jean Morel, prêtre de Notre-Dame, en 167064), situés auparavant au-delà du rempart et transformés par la plantation d'arbres (ill. ci-dessous), terrains sur lesquels seront érigées les extensions du lycée aux 20e et 21e siècles.

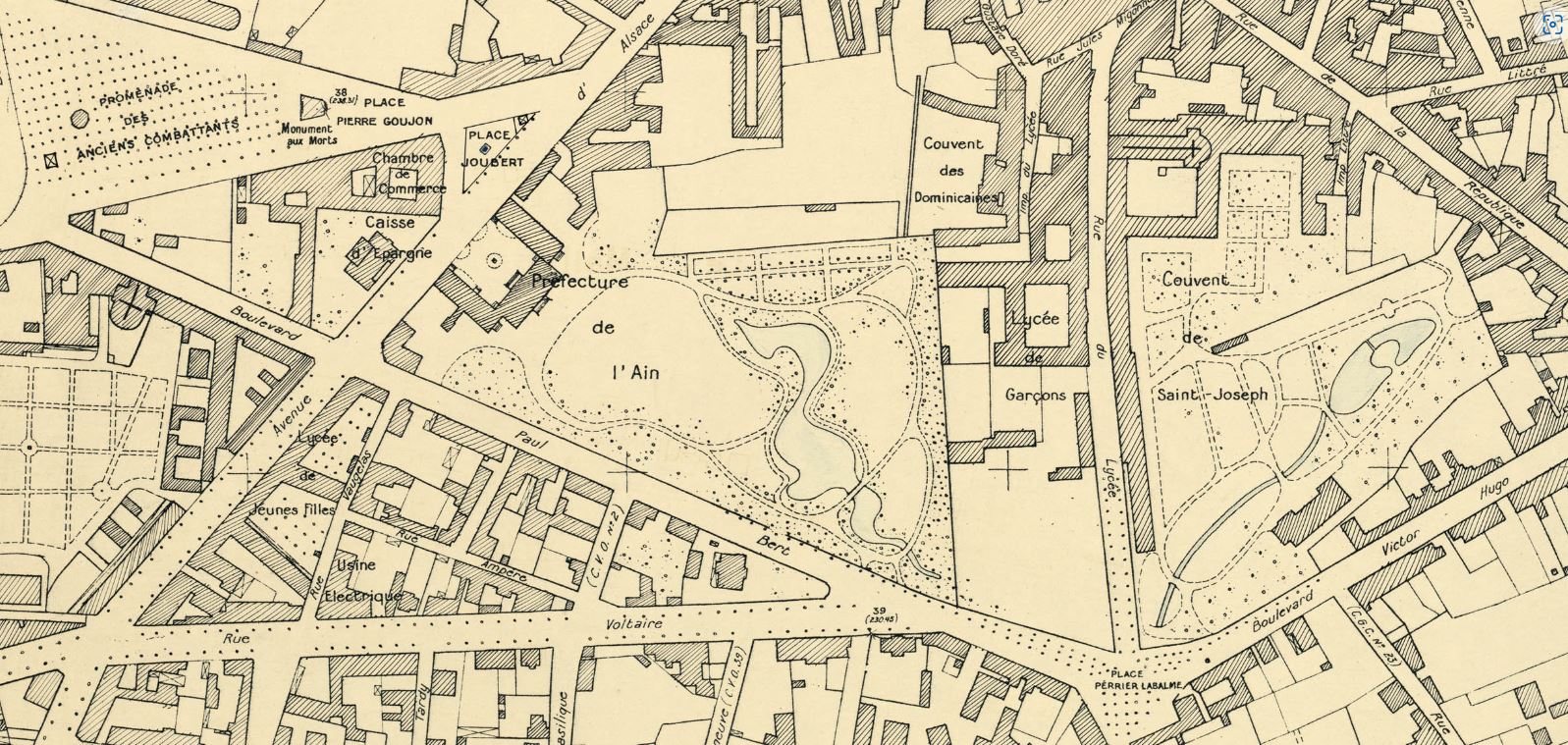

Ces arbres ne sont déjà plus visibles sur l'atlas de la ville réalisé en 1813, mais une salle d'ombrage y est représentée à l'ouest des bâtiments du collège (ill. IVR84_20200100716NUCA). Dans la seconde moitié du 19e siècle, le lycée, agrandi vers le sud, bénéficiera par ailleurs de l'aménagement des jardins de la préfecture, qui le jouxtent à l'ouest (ill. ci-dessous).

3. Devenir des bâtiments jusqu'à la Révolution

L'installation du pensionnat dans les murs du collège a sans doute privé ses occupants d'espaces fonctionnels et motivé la construction par l'entrepreneur Milon, vers 1779, d'un nouveau bâtiment flanqué d'un bûcher, que les sources désignent comme " salle de récréation "65. Il est édifié au nord-ouest du tènement, devant la salle d'arbres ; on le distingue nettement sur le plan de 1786 (ill. ci-dessus) puis sur celui établi par Lingée en 1796. L'inventaire du mobilier du 3 nivôse an V / 23 décembre 179666 mentionne la présence à son rez-de-chaussée d'un billard " destiné à la récréation des pensionnaires ".

D'importants travaux de nivellement sont par ailleurs réalisés sur le nouveau clos du collège en 1775, achevés en 177967. C'est à cette occasion que sont plantés les arbres de la salle d'ombrage, destinés à former une séparation entre le pensionnat et sa salle de récréation, et les lieux réservés à la promenade des maîtres68.

Le collège poursuit son existence jusqu'en octobre 1793, ses professeurs, tous membres du clergé séculier, ayant majoritairement prêté serment à la Constitution. Il ferme après de la prise du pouvoir par les jacobins et l'arrestation de l'ensemble du personnel du collège, d'obédience girondine comme son principal Barquet, chef de la section des girondins de Bourg69 et président de la Société des amis de la Constitution70. Le fonds de la bibliothèque est déménagé à cette date, et déposé " chez le citoyen Feuil "71. Ce dernier, désigné dans un autre document sous le nom de Varenne Feuille, guillotiné à Lyon après le siège de la ville par la Convention (le soulèvement de Lyon a lieu entre juin et novembre 1793), semble avoir également abrité dans sa propriété le " museum " de Bourg et ses collections d'histoire naturelle72. L'inventaire du mobilier du collège réalisé le 3 nivôse an V/23 décembre 179673 mentionne en outre la présence d'un " magasin militaire " dans deux pièces du 2e étage.

4. Le 19e siècle : changements de statut et politique constructive.

1. L'école centrale (1796-1803)

L'école centrale du département de l'Ain est établie dans les bâtiments du collège de Bourg-en-Bresse (voir Annexe 2) par un arrêté de l'administration centrale du département le 9 floréal an IV / 29 avril 1796 et ouvre ses portes six mois plus tard, le 1er nivôse an V / 21 décembre 1796. L'enseignement n'y est plus gratuit : le montant de la scolarité est de 25 livres par an et par élève ; toutefois une dérogation est accordée à un quota de 25% d'élèves indigents. Le physicien et mathématicien André-Marie Ampère y enseigne brièvement, entre 1801 et 1803, et est reçu à la Société d'émulation le 8 août 180274.

Afin de la conformer aux nouveaux enseignements, l'ingénieur en chef du département Claude-Ignace Lingée est chargé d'établir les réparations à faire aux bâtiments pour approprier les locaux à leur nouvelle destination, et de créer dans l'enceinte de l'école une bibliothèque publique, un jardin des plantes, un cabinet d'histoire naturelle et un cabinet de chimie en sus du cabinet de physique expérimentale déjà existant (art. 10 de l'arrêté du 9 floréal an IV). Il en établit le devis et en dresse le plan le 1er vendémiaire an V75. Les salles de classe en rez-de-chaussée sont conservées mais agrandies par l'abattage des cloisons existantes, et les murs blanchis à la chaux : quatre classes dans le corps de bâtiment sud, une cinquième en retour d'équerre au fond de la cour ; la dernière salle est laissée sans affectation. Les logements des professeurs sont prévus dans le corps de bâtiment sud, aux premier et deuxième étages, ainsi qu'au deuxième dans celui en retour d'équerre, au-dessus de la grande salle de dessin placée là "attendu qu'elle est la mieux éclairée de toutes". Elle est pourvue d'un poêle en fonte et d'une réserve attenante pour les collections de plâtres et d'estampes ; quant à la bibliothèque, elle doit être installée dans l'ancienne église, et son bibliothécaire logé au premier étage dans un appartement situé au chevet. La porte d'entrée principale du collège est à cette date celle située du côté du grand escalier, celle ouvrant sur la rue de la Verchère étant considérée comme secondaire ; les vantaux de cette dernière, refaits à neuf, sont peints en vert olive76. La distribution reprend ainsi, peu ou prou, celle de l'ancien collège.

Les réparations n'étant pas achevées, c'est dans le bâtiment de la salle de physique expérimentale, demeuré en bon état, que sont accueillis les premiers élèves de la nouvelle école. La salle physique et le laboratoire de chimie attenant sont destinés par la suite à être utilisés pour les cours de physique, de chimie, d'histoire naturelle et de botanique ; provisoirement les cours de mathématiques, d'histoire et de législation y sont également assurés, avant d'être installés au rez-de-chaussée de l'ancien collège, tandis que la salle de dessin est affectée à l'enseignement des langues anciennes, grammaire générale et belles lettres. La création du jardin botanique est confiée au professeur d'histoire naturelle Jean-Claude Luc, logé au premier étage de la salle de physique, lequel possède déjà une collection de plantes exotiques et établit la liste des plantes à acquérir. En 1797, un jardinier est affecté à l'entretien de ce jardin et logé dans le bâtiment situé à l'ouest du collège : " le jardinier sera logé dans le petit bâtiment où était jadis placé un billard pour la récréation des pensionnaires "77. C'est ce même professeur d'histoire naturelle qui constitue le fonds de la collection d'ornithologie78 ainsi que de celle de minéraux, qu'il collecte à travers le département de l'Ain. Le professeur de chimie Tissier juge pour sa part trop petit son laboratoire de chimie (il occupe l'ancienne sacristie de la chapelle des Messieurs) et demande son agrandissement dans une lettre accompagnée d'une notice descriptive adressée au préfet Ozun le 4 prairial an IX/24 mai 1801, ainsi que l'acquisition de nouveaux instruments nécessaires aux expériences sur les fluides élastiques79.

2. L'école secondaire, puis collège communal (1803-1854)

N'ayant pas obtenu d'être érigée en lycée, l'école centrale devient le 1er mai 1803, sur décision du conseil municipal, école secondaire communale. Sa bibliothèque est transférée à la commune, mais le fonds reste provisoirement dans l'école et le bibliothécaire y conserve son logement. Sur les registres du cadastre de 1830, le bâtiment de la bibliothèque occupe la parcelle n°825, soit l'ancienne salle de récréation du collège80, mais une partie des livres est également stockée au premier étage de l'ancienne salle de physique, où ils resteront jusqu'en 1848 (voir § suivant). Il n'est donc pas certain que l'église ait servi de bibliothèque à l'école centrale, comme il avait été projeté en 1796, d'autant qu'en 1798 elle est affectée au casernement des militaires. Dans la première décennie du siècle, l'école accueille entre 150 et 220 élèves, internes compris81.

Faisant face à de graves difficultés financières durant les années 1810 à 1840, la commune renouvelle, sans succès, sa demande d'érection en lycée le 13 mai 181282. La faiblesse des crédits de fonctionnement entraine jusqu'au début des années 1840 des difficultés de recrutement des professeurs, une qualité d'enseignement dégradée et par conséquent une forte baisse des effectifs. Aucuns travaux ne sont entrepris durant cette période, si ce n'est d'entretien courant, mis à part la reconstruction en 1806 du mur de clôture à l'ouest du jardin sous la conduite de l'architecte voyer Chauvereiche83.

Annexion d'une école primaire supérieure (1841-1854)

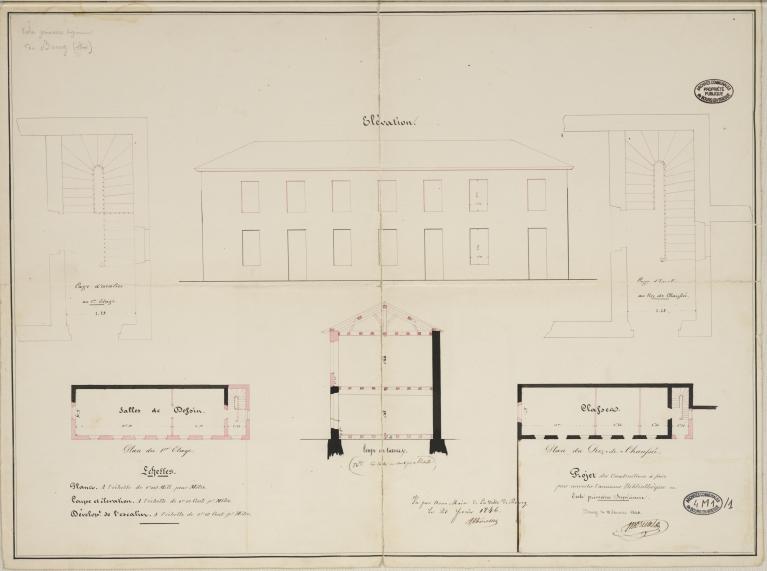

En 1841, la commune décide de créer, en application de la loi Guizot de 1833, une école primaire supérieure84 et d'en faire une annexe de l'école secondaire, devenue collège communal. Sa création est entérinée par une ordonnance royale du 18 décembre 1842. Un temps installée dans les même locaux, il est envisagé de la transférer en 1848 dans l'ancienne salle de physique expérimentale, libérée des 20 000 volumes qui y étaient entreposés au premier étage, partis rejoindre la bibliothèque municipale nouvellement construite par l'architecte Charles Martin85. Un plan d'aménagement de ces locaux, daté du 10 janvier 1846 et signé par l'architecte voyer Jean-Louis Morellet, est conservé aux archives municipales de Bourg-en-Bresse (ill. ci-dessous). Il n'est pas certain cependant que le projet ait été mené à bien puisqu'en 1848, ce sont de nouvelles salles d'études qui y sont installées ; en 1854, le bâtiment est démoli pour laisser place aux nouveaux bâtiments du lycée.

L'accroissement des effectifs qu'entraîne l'arrivée de l'école primaire supérieure86 incite parallèlement la municipalité, qui n'a jamais renoncé à voir son collège communal changer de statut, à renouveler en 1846 ses demandes de 1803 et 1812 d'érection en lycée (qui, sous la Monarchie de juillet, a pris le nom de collège royal).

Travaux de restauration, enrichissement du cabinet de physique

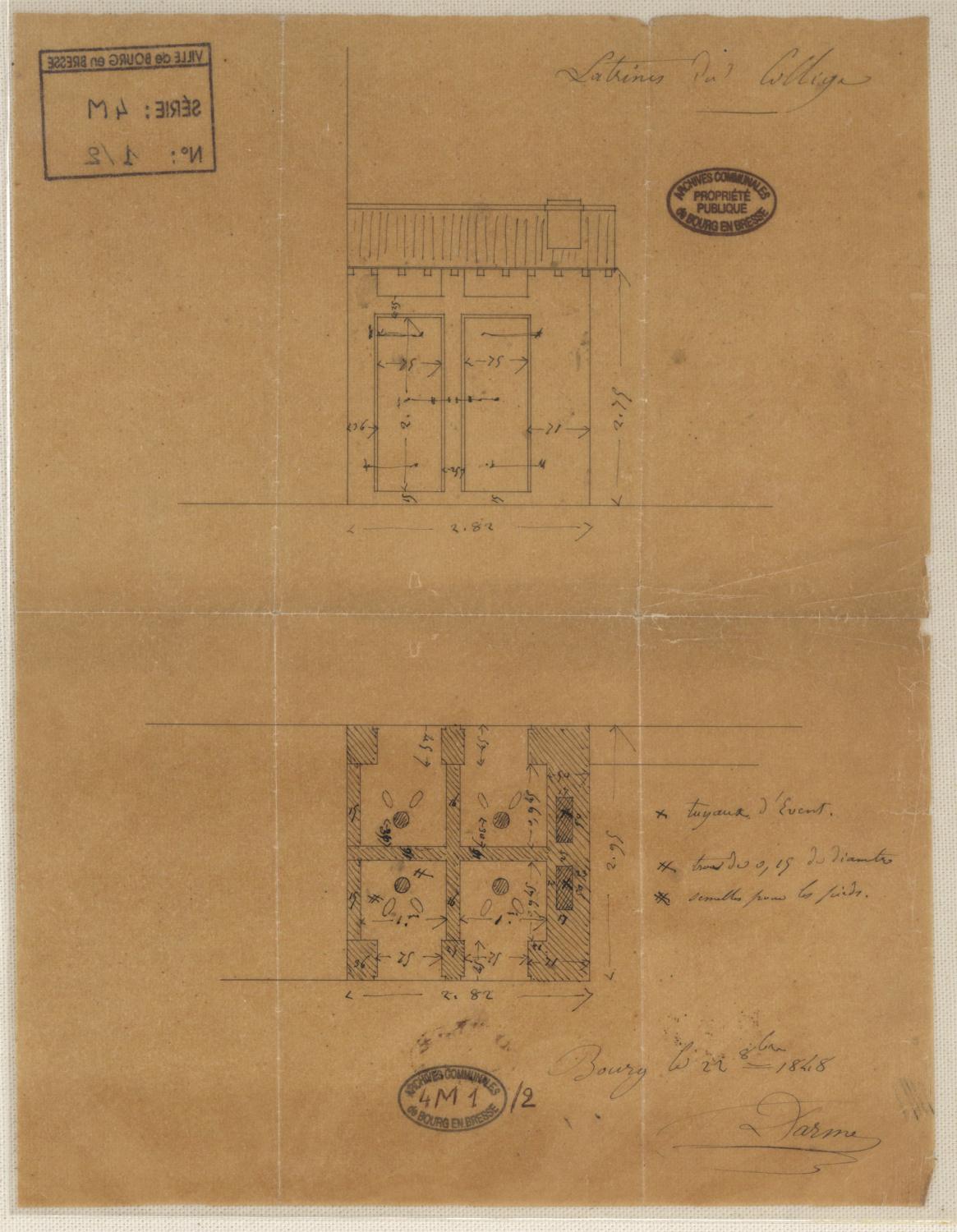

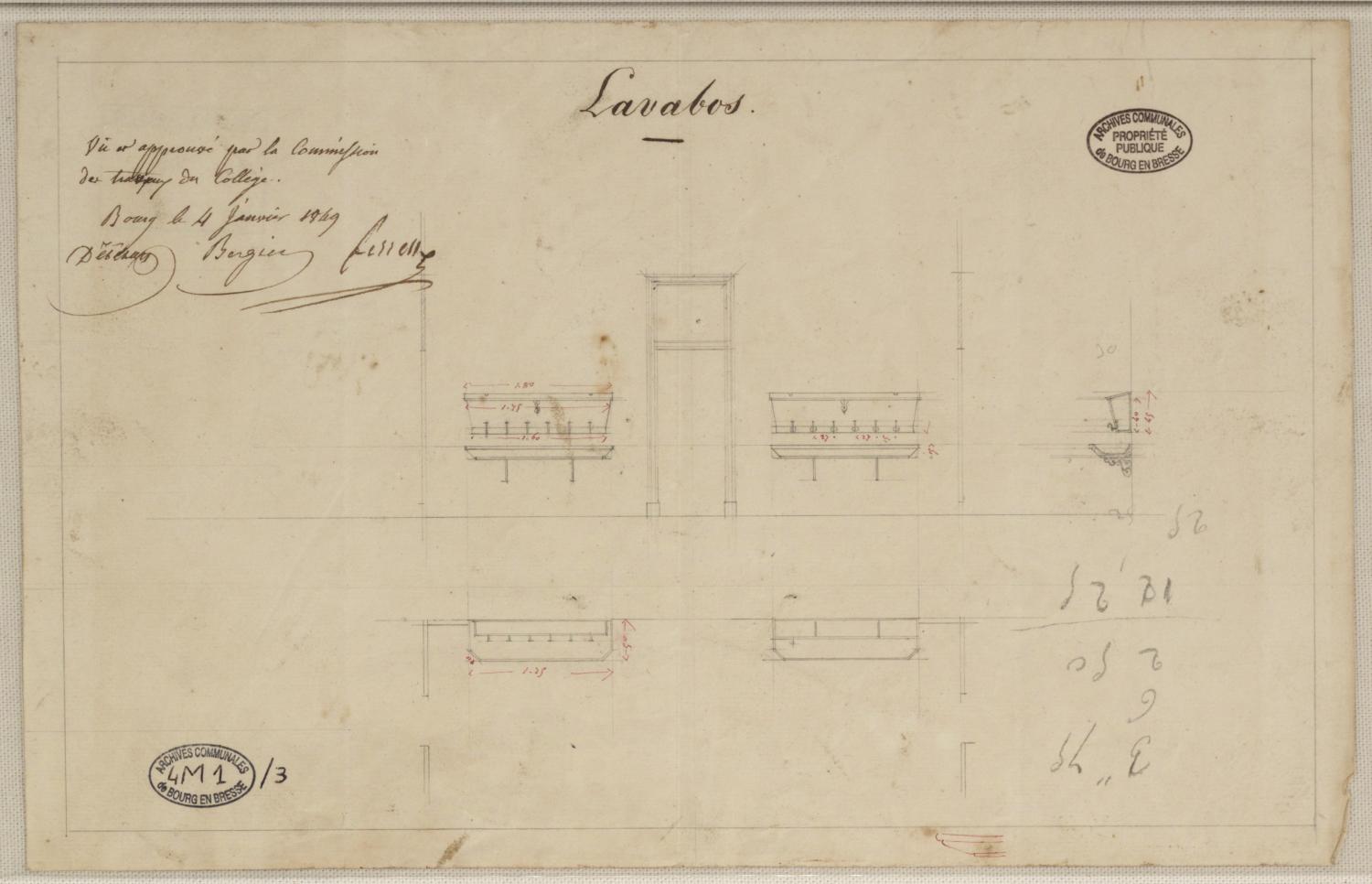

En septembre 1846 est lancé un concours pour en faire dresser les plans87 et estimer le montant des travaux, à l'issu duquel est retenu l'architecte voyer François-Victor Darme, élève de Labrouste à l'école des beaux-arts de Paris. Une première série de travaux de restauration est réalisée sous la conduite de ce dernier après approbation par le conseil municipal le 13 septembre 1848 de son devis, daté du 6 du même mois. Ces travaux comprennent notamment la réfection des charpentes et des menuiseries, achevée le 4 décembre 184888. L'année suivante est engagée la restauration complète des bâtiments. Pour ce faire, Darme s'associe à l'architecte départemental Charles Martin, lui aussi burgien, lequel établit le 1er mars 1849 le devis descriptif des travaux, qui visent à remanier en partie les espaces et la distribution, et à améliorer la salubrité des locaux. Ces travaux sont conjointement réceptionnés par les deux architectes en octobre 185089. Les murs des classes sont blanchis à la chaux et peints en gris en parties basse et haute, latrines et lavabos sont repris (ill. IVR84_20240100108NUCA et IVR84_20240100109NUCA). Le petit bâtiment à l'ouest, qui a accueilli successivement la salle de récréation, le jardinier de l'école centrale, puis servi de dépôt de livres, est alors surélevé et affecté aux salles d'études, celle des grands au rez-de-chaussée, celle des petits au premier étage, et un escalier construit à l'emplacement de l'ancien bûcher ; il sera à partir de 1860 affecté à l'économat90.

Les années suivantes, une partie du mobilier est également remplacée, pour lequel Martin fournit devis et modèles, en 1852 (ill. IVR84_20200100829NUCA). Un inventaire du mobilier et des instruments scientifiques est au préalable réalisé. Sur la base de cet inventaire, la commission créée par la commune pour préparer les pièces nécessaires à la demande d'érection en collège royal établit une liste des acquisitions à faire pour compléter cette collection. Il s'agit de se mettre en conformité avec l'arrêté pris le 27 décembre 1842 par Conseil royal de l'Instruction publique qui, sous l'égide du chimiste Jacques-Louis Thénard, son vice-président, a engagé une véritable politique d'équipement des cabinets de physique. L'arrêté fixe la liste des instruments de physique nécessaires dans chaque collège royal et l'obligation de contrôle par l'administration centrale des inventaires. Même si le collège de Bourg est pour l'heure encore collège communal, les différentes actions menées par la commune à la fin des années 1840, tant au niveau des bâtiments que de l'équipement de son collège, illustrent sa volonté d'envoyer un signal fort au ministère, visant à accompagner sa demande d'érection d'actes signalant son engagement pour se conformer aux exigences qu'implique un changement de statut.

3. Érection du collège en lycée impérial (1854-1877)

1853 marque pour Bourg un tournant favorable dans ses négociations avec l’État pour l'obtention d'un lycée91. Les dispositions prises par le ministre de l'Instruction publique Fortoul (actées dans la loi du même nom, promulguée le 14 juin 1854), lequel souhaite accroître rapidement le nombre de lycées sur le territoire français, aboutissent en effet à un allègement des procédures et à une relative souplesse dans la prise en compte des considérations pratiques pour l’installation du futur lycée92. Les négociations durent un peu moins d'un an, de la date de la demande93 à celle de la signature du décret d'érection, le 4 avril 185494.

Reste à la commune, dont les finances sont toujours précaires, à réunir les fonds nécessaires à la construction du nouvel établissement. En 1853, elle avait déjà fait parvenir à l’administration centrale une requête afin de bénéficier du fonds d’aide aux collèges communaux mis en place par l’État pour acheter des instruments de physique et de chimie95. Le prêt demandé en 1855 à la Caisse des dépôts et consignations lui ayant été refusé, le maire de Bourg envisage de faire appel à des capitaux privés (la ville de Grenoble ne procède pas autrement en 1803, pour financer l'appropriation des bâtiments de l'ancien collège jésuite à leur nouvelle affection et leur agrandissement ; voir dossier IA38001001). La solution n'est pas approuvée par la majorité du conseil municipal, qui vote en faveur d'un financement entièrement pris en charge par la commune, fondé sur une augmentation de l'imposition. En fin de compte, le projet de financement définitif, présenté lors de la séance du 26 avril 1855, comprendra bien un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations96. Enfin, une partie des fonds légués par l'avocat Alfred Bon à la ville de Bourg en 1846 pour la réédification du clocher et pour les pauvres sera également utilisée pour la construction du lycée97.

Construction des nouveaux bâtiments (1853-1860)

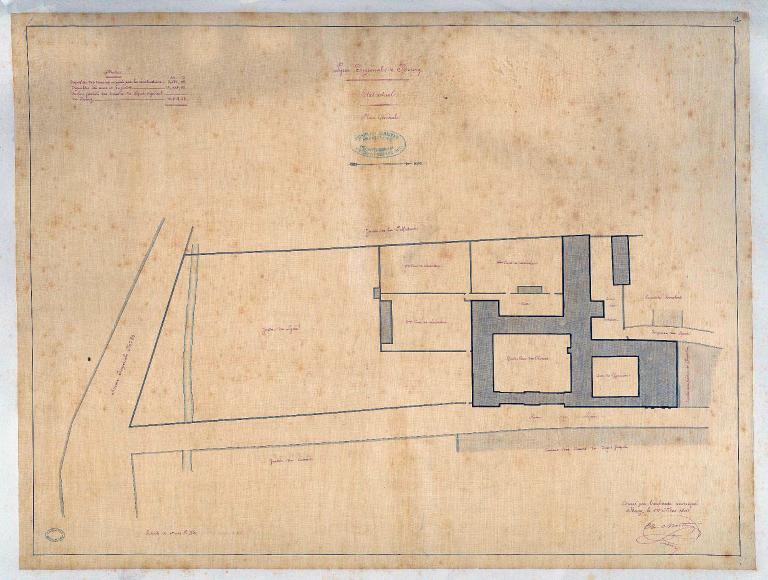

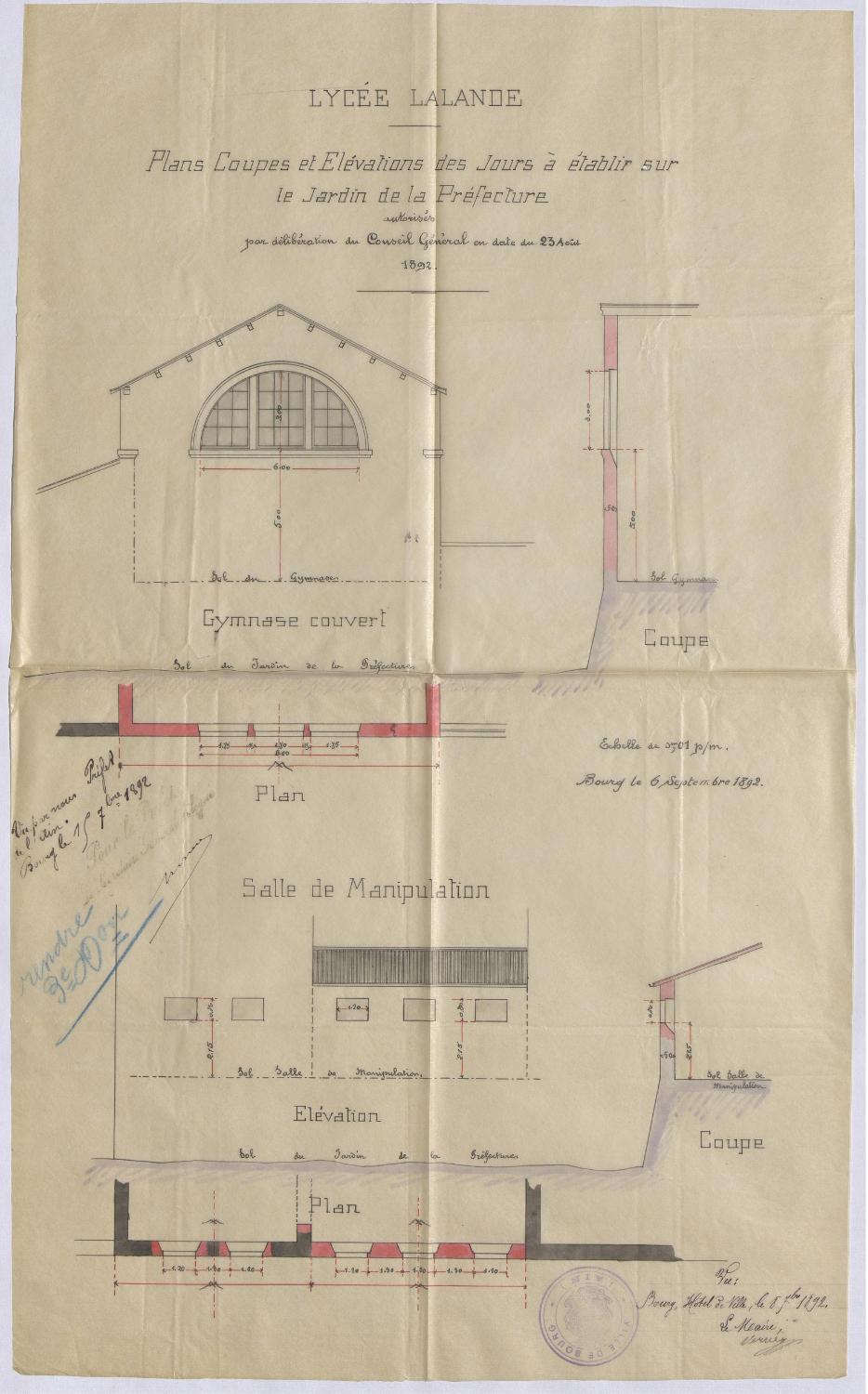

En juillet 1853, saisi de la demande de la municipalité, le ministère de l’Instruction publique fait parvenir au préfet de l'Ain les règlements nécessaires pour dresser les plans du futur lycée98. Le 26 octobre, le conseil municipal adopte le projet d'appropriation établi par Charles Martin, dont les plans sont examinés le 10 décembre 1853 par le Conseil académique et approuvés sous réserve que soient augmenté le nombre de classes au rez-de-chaussée, que les cours de récréation soient agrandies et que la disposition des dortoirs soit modifiée pour améliorer leur surveillance et assurer la division des âges en trois sections99. Le 31 juillet 1854, Charles Martin transmet au maire les plans et le devis estimatif rectifiés pour se conformer à une autre demande du ministère, intégrant un gymnase couvert pouvant servir de salle de distribution des prix100 ; un décret de Fortoul a en effet rendu obligatoire dans les lycées l'enseignement de la gymnastique en mars 1854. Le devis estimatif est approuvé par le conseil municipal en séance des 10 mai et 11 juin 1855, et une première tranche de travaux réalisée par les entrepreneurs Roche et Chabroux entre 1855 et 1857. Les plans correspondant à cette première phase ne semblent pas avoir été conservés ; une note manuscrite dans la liasse des archives municipales relative à la construction du lycée indique que les devis et plans "ont été remis à M. Martin architecte sur sa demande en août 1859"101. Lorsque le nouveau lycée est inauguré le 26 mars 1857, seuls les locaux relevant des enseignements classiques ont donc été réalisés. La poursuite des travaux est décidée peu de temps après, en juillet 1857102, le ministère exigeant, par l’intermédiaire du préfet, la réalisation de nouveaux travaux pour recevoir définitivement le lycée. Le projet de Charles Martin (plans non conservés envoyés au maire en mars 1859) prévoit l'édification d'une aile additionnelle raccordée à l'ancien bâtiment, ainsi que la construction d'un gymnase couvert, d'un préau couvert pour la salle des grands et d'un " hangar pour les fonctionnaires ".

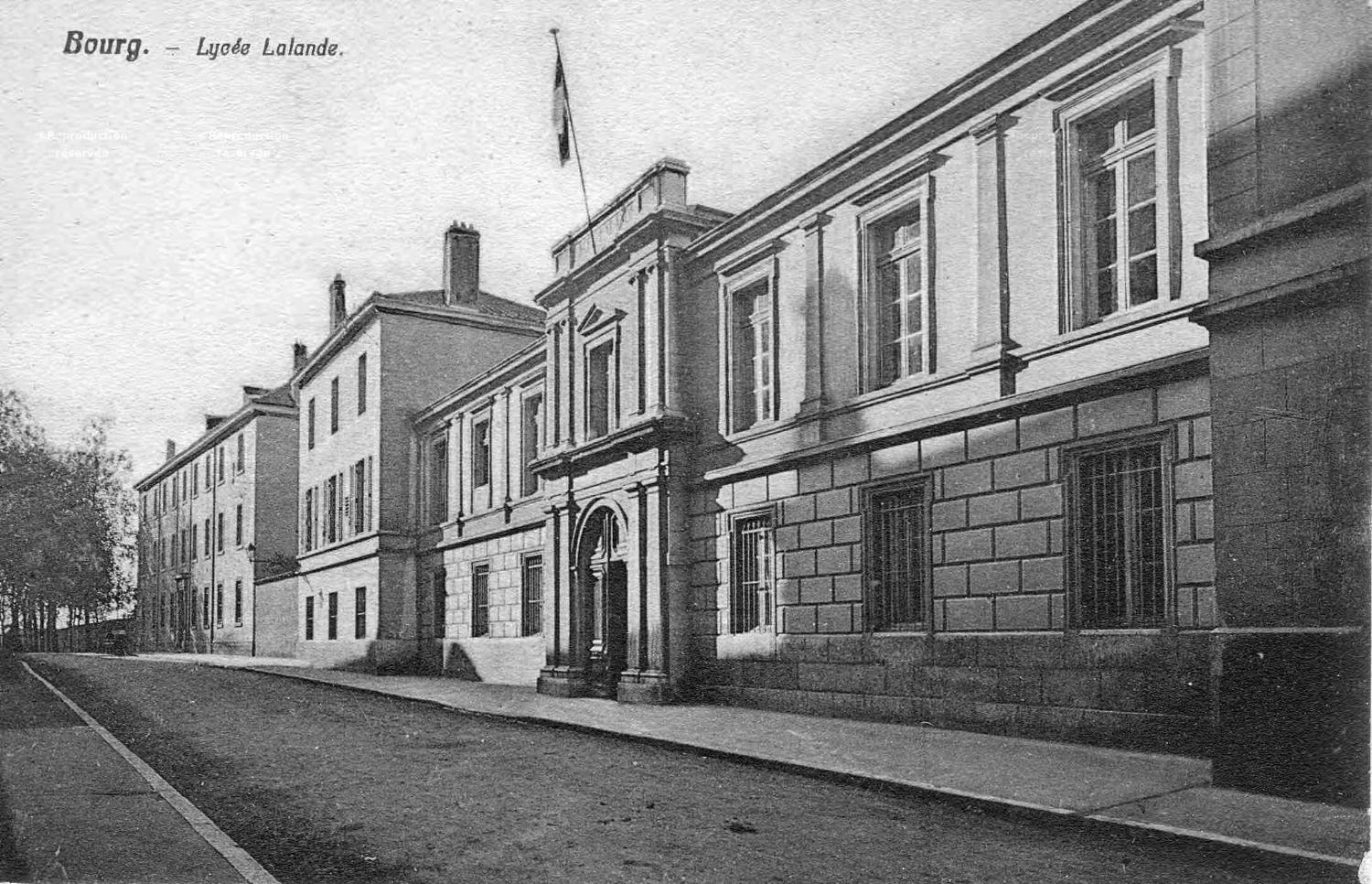

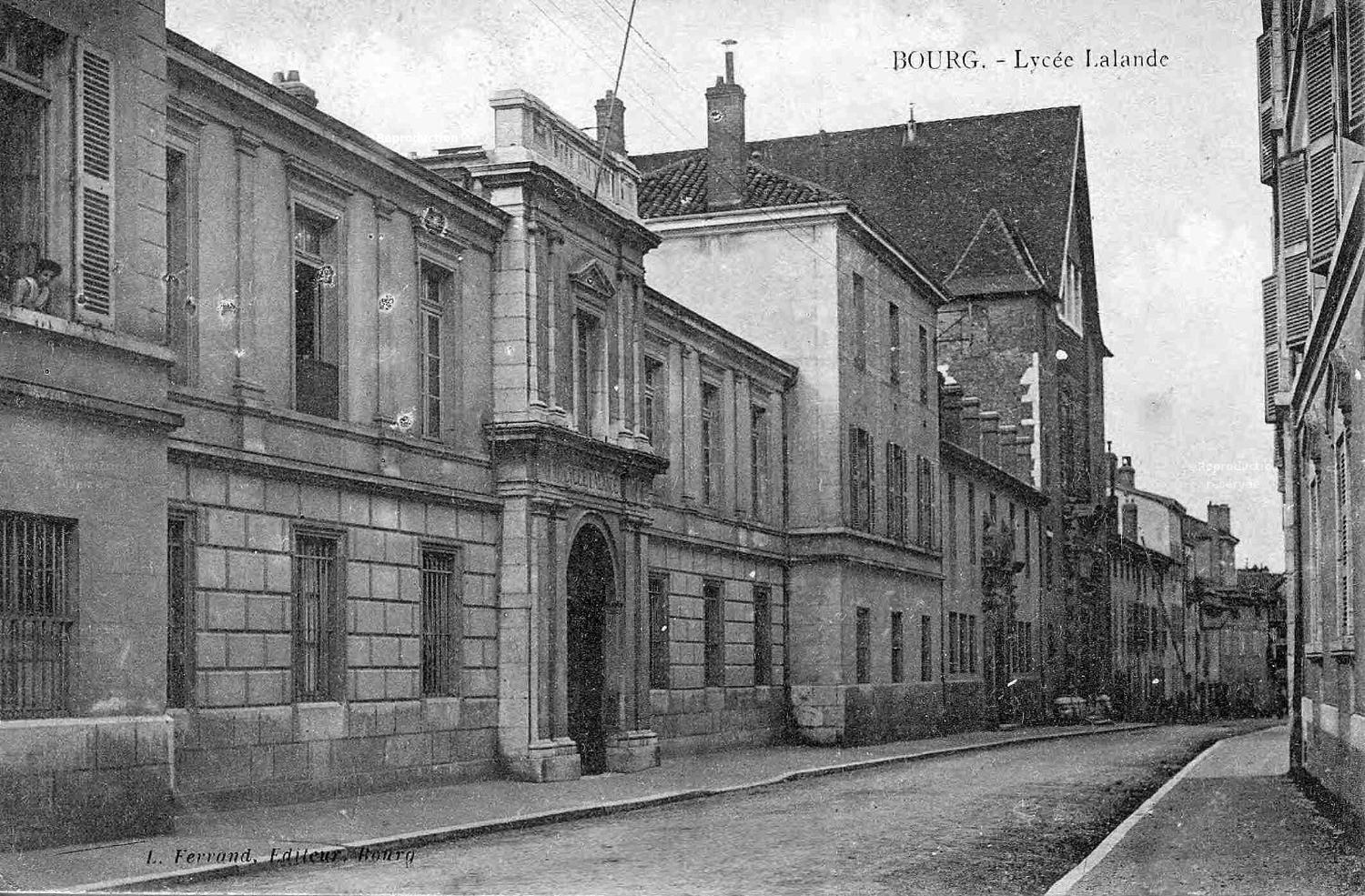

Malgré l'absence de ces plans, il ressort à la lecture des archives et des plans d'état des lieux établis en 1861 par Charles Martin en application de la circulaire du 21 juin 1860 du ministère de l'Instruction publique (voir ill. IVR84_20200100812NUCA à ill. IVR84_20200100812NUCA), que la première tranche de travaux a sans doute consisté en la construction des trois corps de bâtiments en U au sud du corps de bâtiment principal de l'ancien collège jésuite, venant créer une nouvelle cour fermée et déplaçant ainsi l'entrée principale du lycée en la positionnant dans un axe est-ouest au centre du nouveau corps de bâtiment longeant la rue de la Verchère, et que dans un second temps a été édifiée dans le prolongement du corps de bâtiment principal de l'ancien collège l' " aile additionnelle " dans laquelle ont été installés de nouveaux dortoirs. La réception définitive du nouvel établissement a lieu le 29 décembre 1860103. Son Prospectus peut dès lors en vanter le " beau local (...) situé à l’extrémité méridionale de la ville, et presque en pleine campagne, réuni[ssan]t à toutes les conditions désirables de salubrité les dispositions les plus heureuses pour la santé et la surveillance des élèves "104.

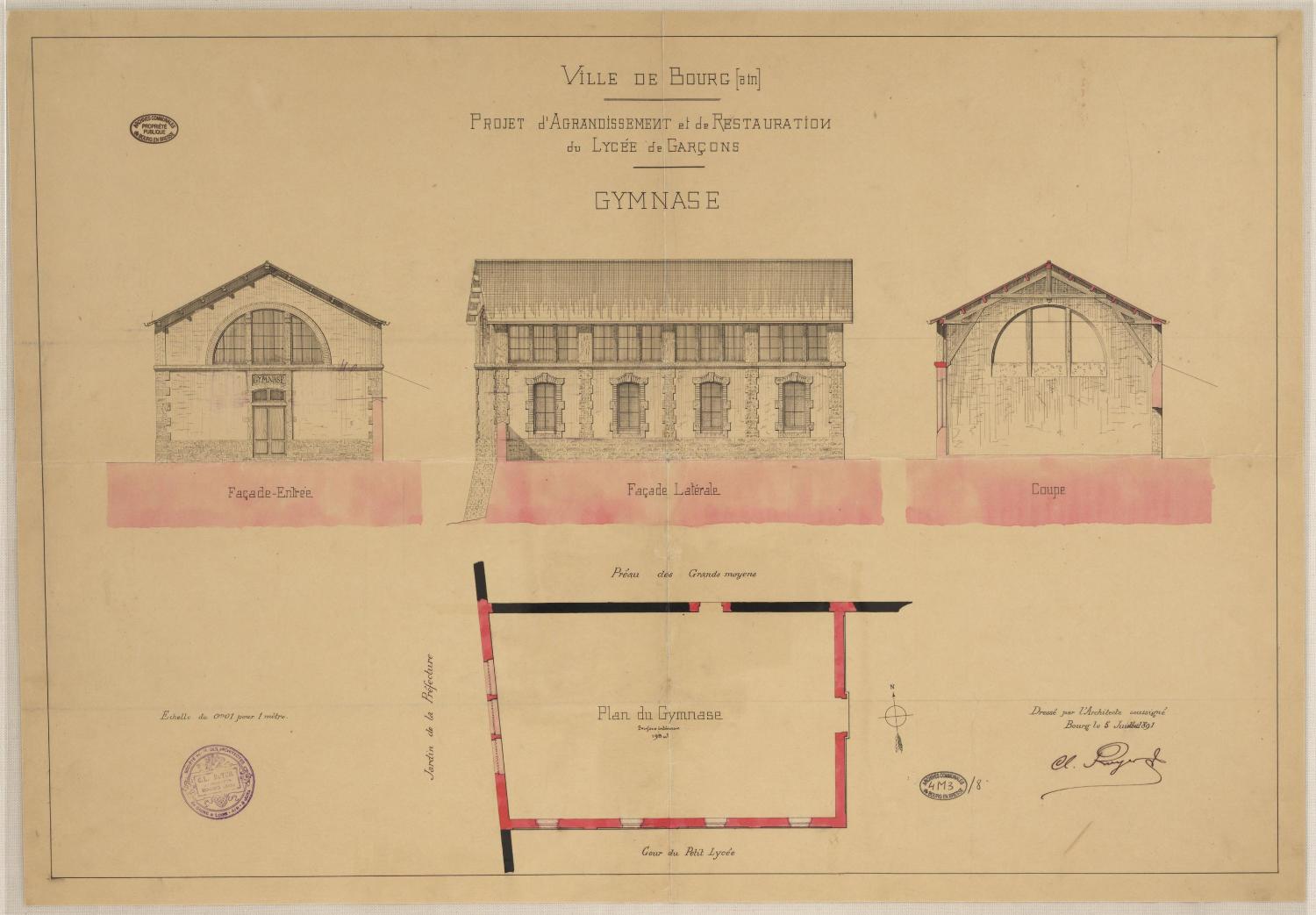

Cependant un rapport de 1862 de l'inspection académique déplore toujours l'absence du gymnase couvert (sur le plan de 1861, la petite cour des classes est dénommée " cour du gymnase " ; il ne sera édifié qu'en 1892), que la superficie des trois cours de récréation (séparées par un muret) demeure insuffisante et qu'il manque des préaux couverts105. Il n'y sera remédié qu'à partir de 1877, avec la construction du Petit lycée106, toujours sous la conduite de Charles Martin, achevée en 1879 (travaux réalisés par l'entrepreneur Jean Bussière, réception provisoire par Martin le 10 juillet 1878107). Les préaux couverts des cours de récréation sont édifiés avant 1875, date à laquelle ils sont représenté sur le plan d'alignement de la ville (ill. ci-dessous).

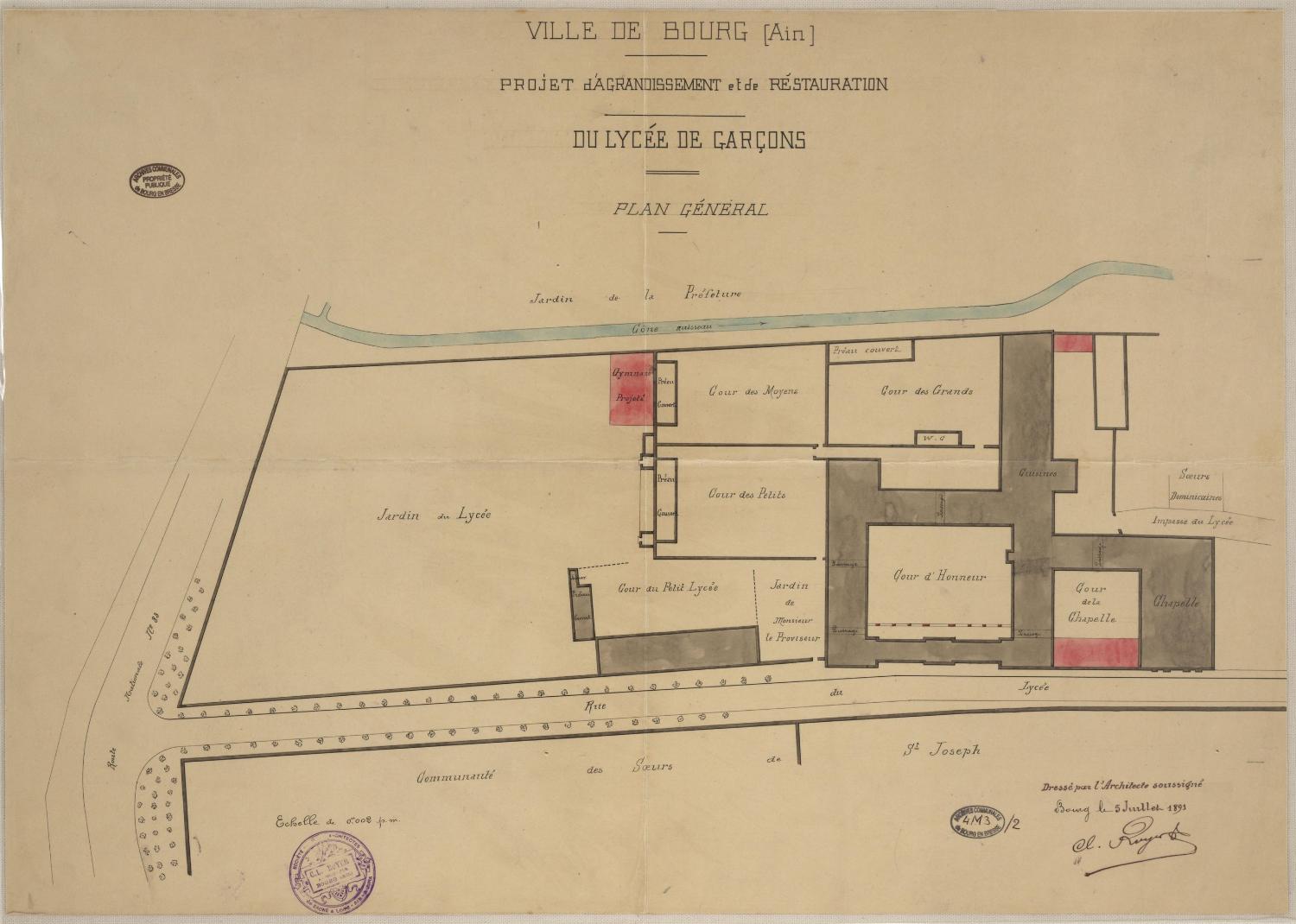

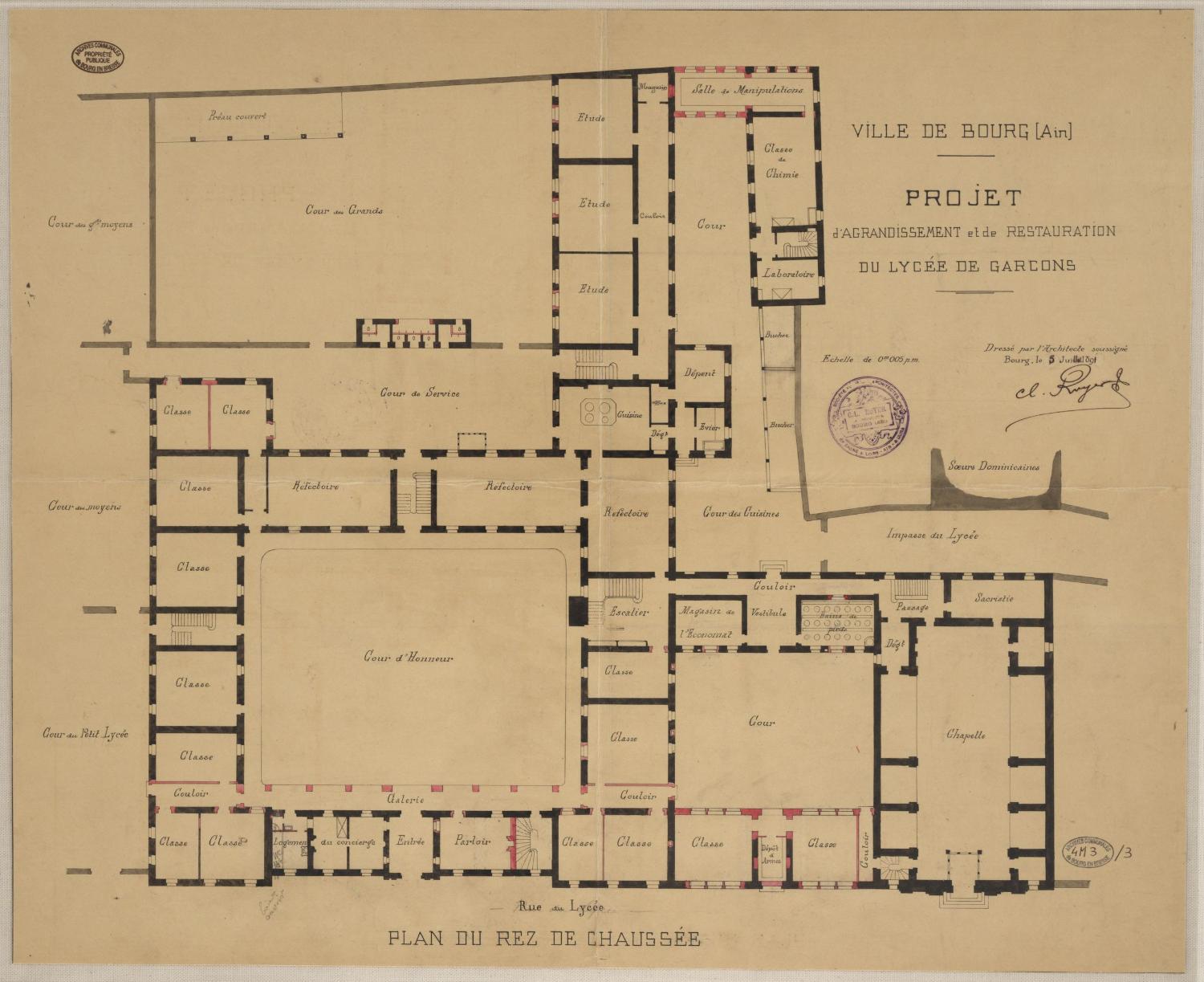

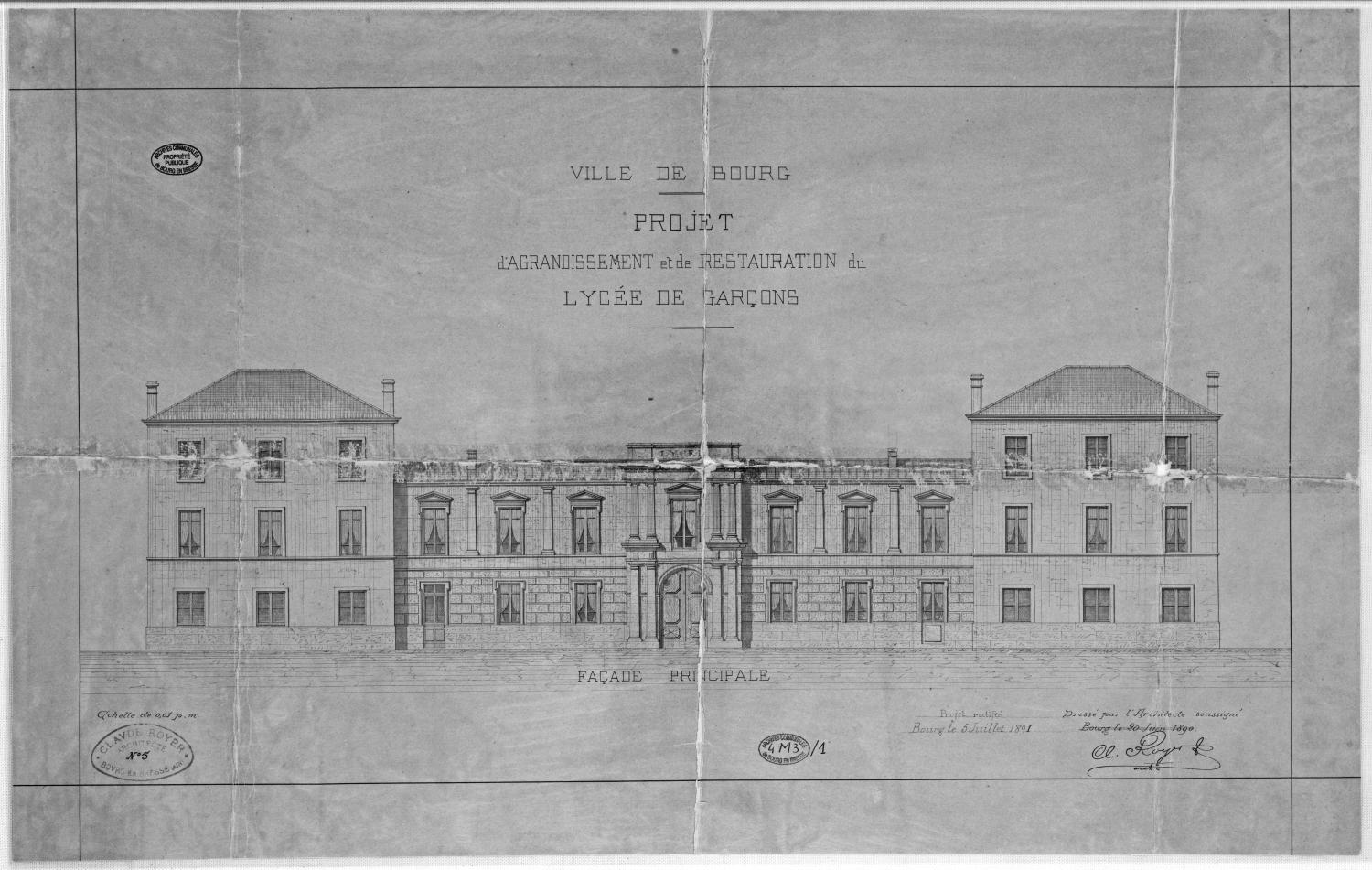

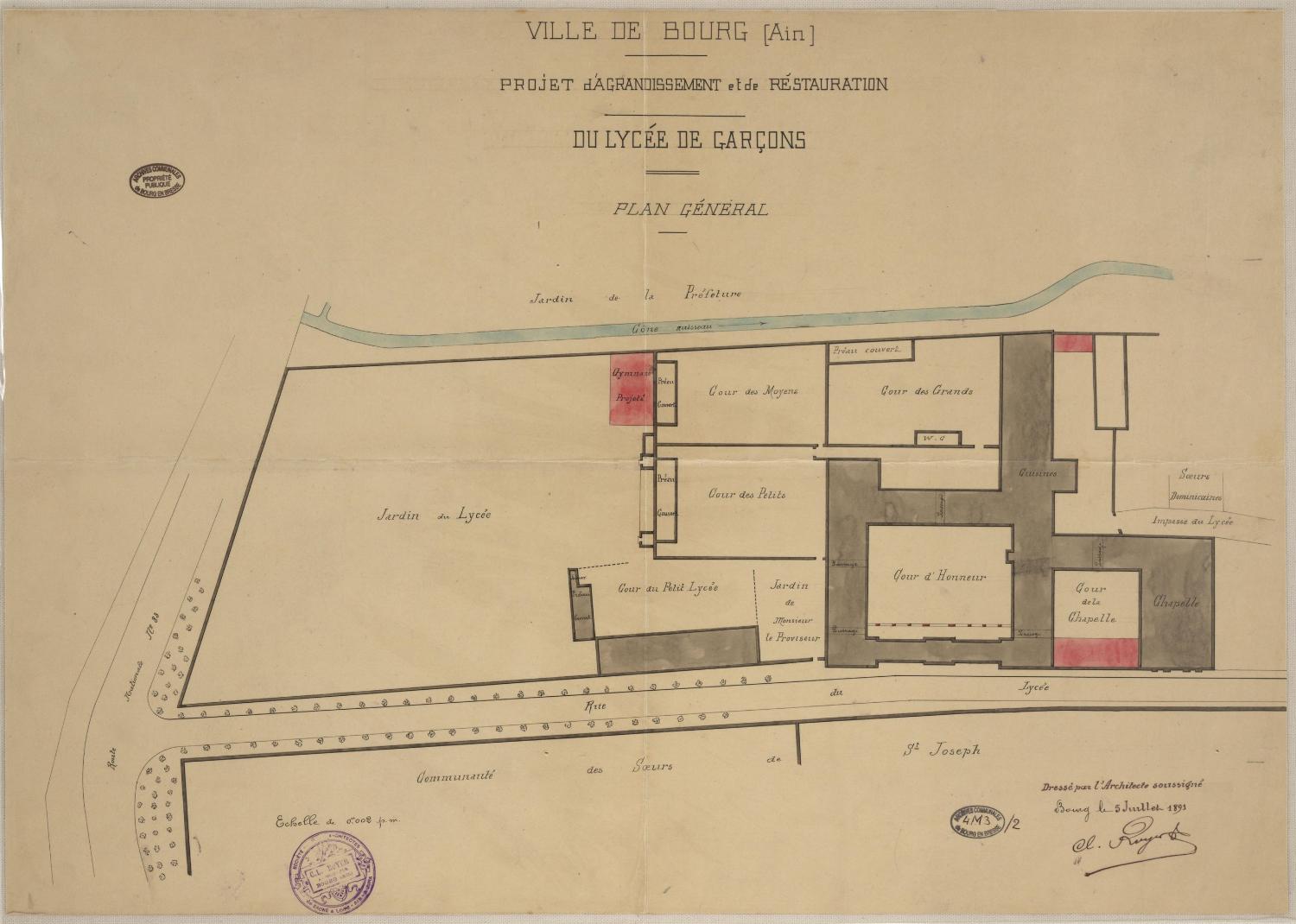

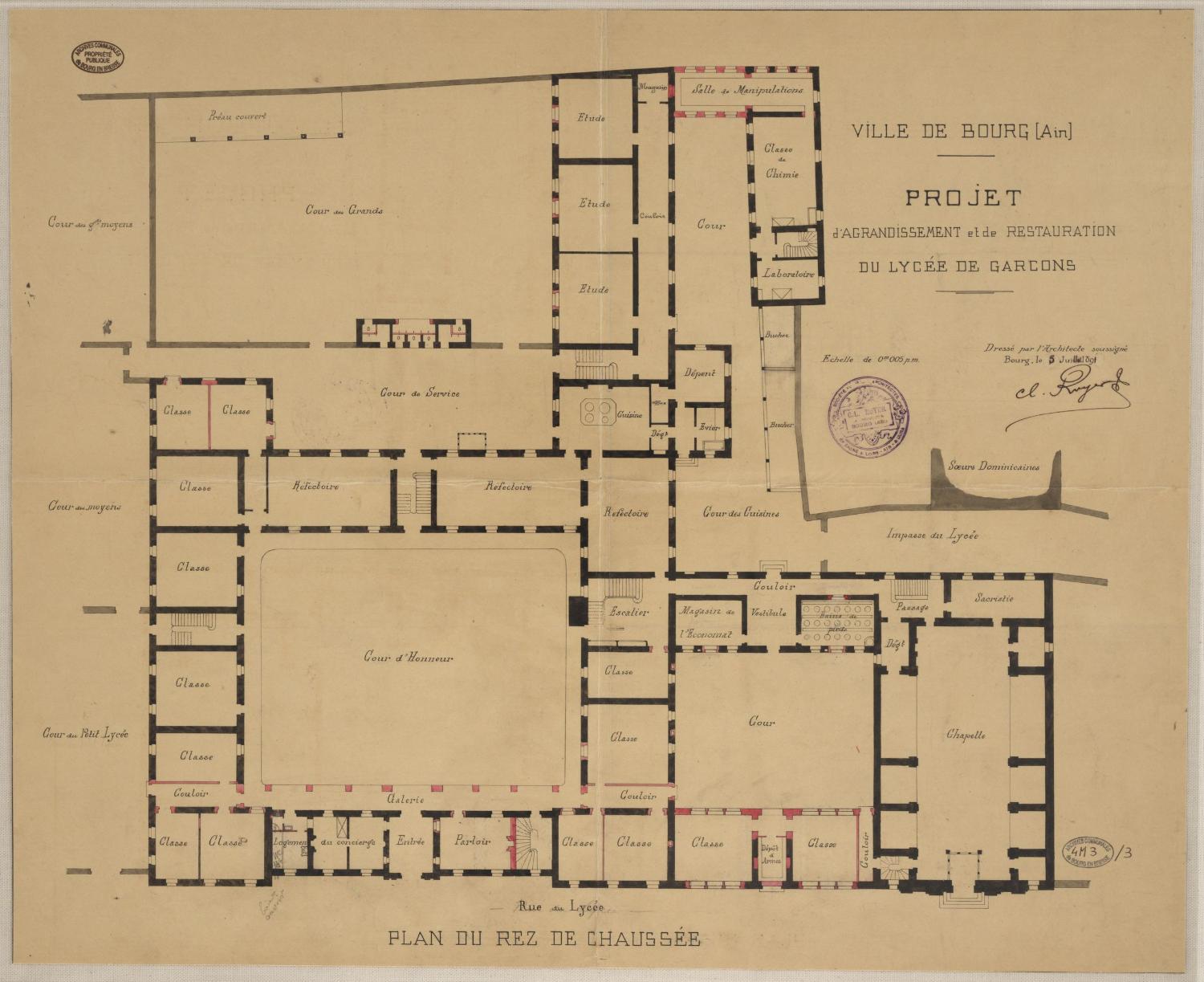

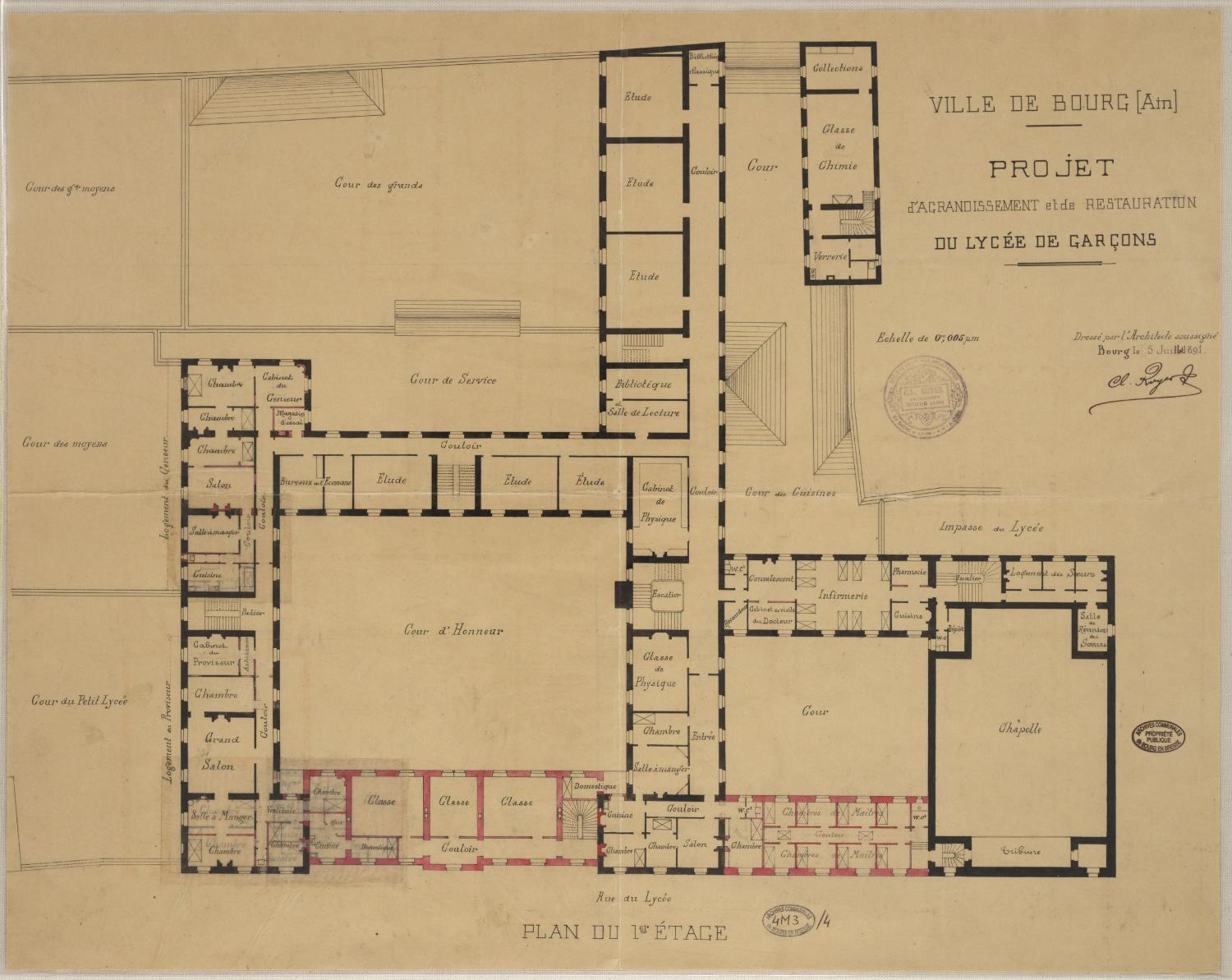

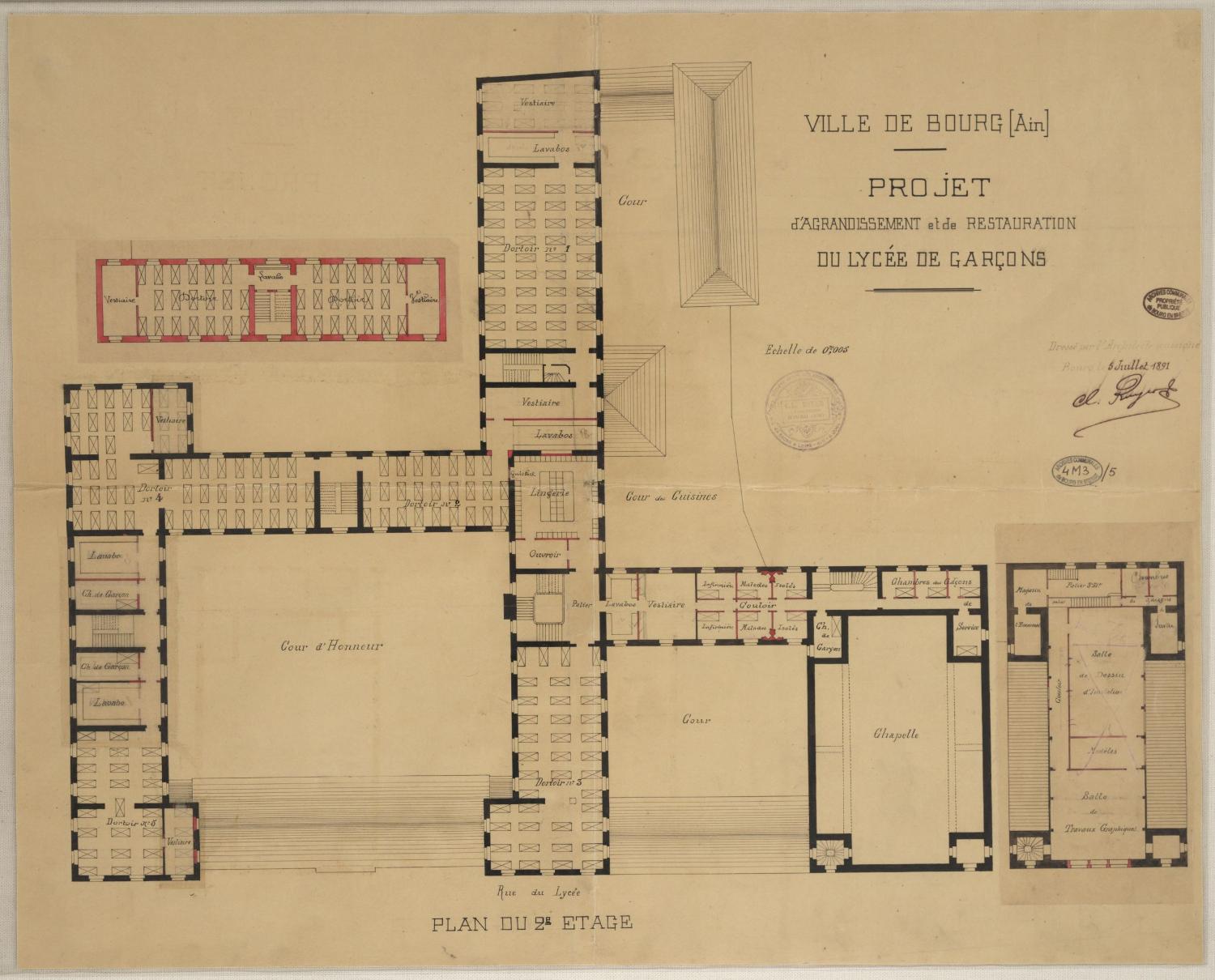

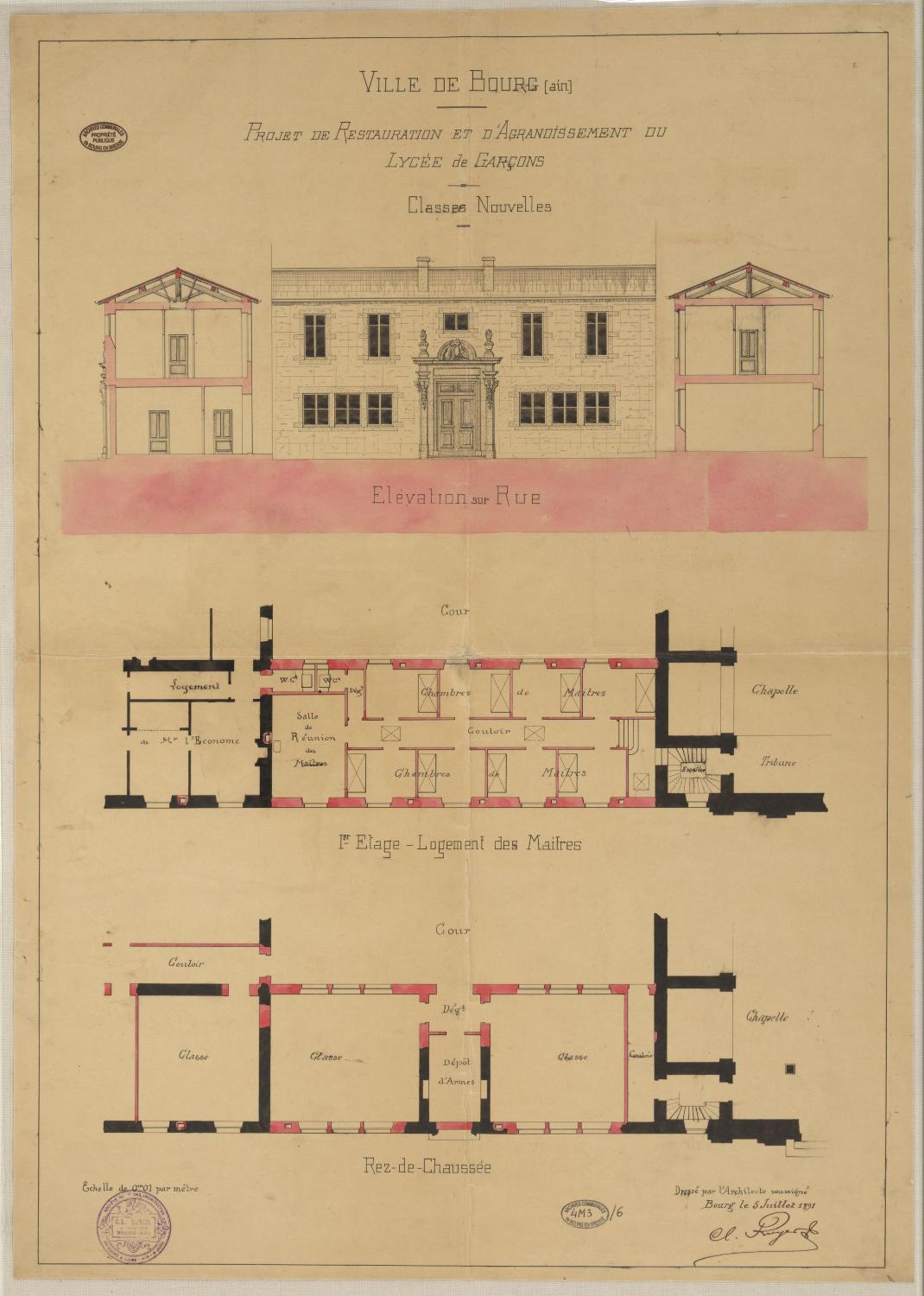

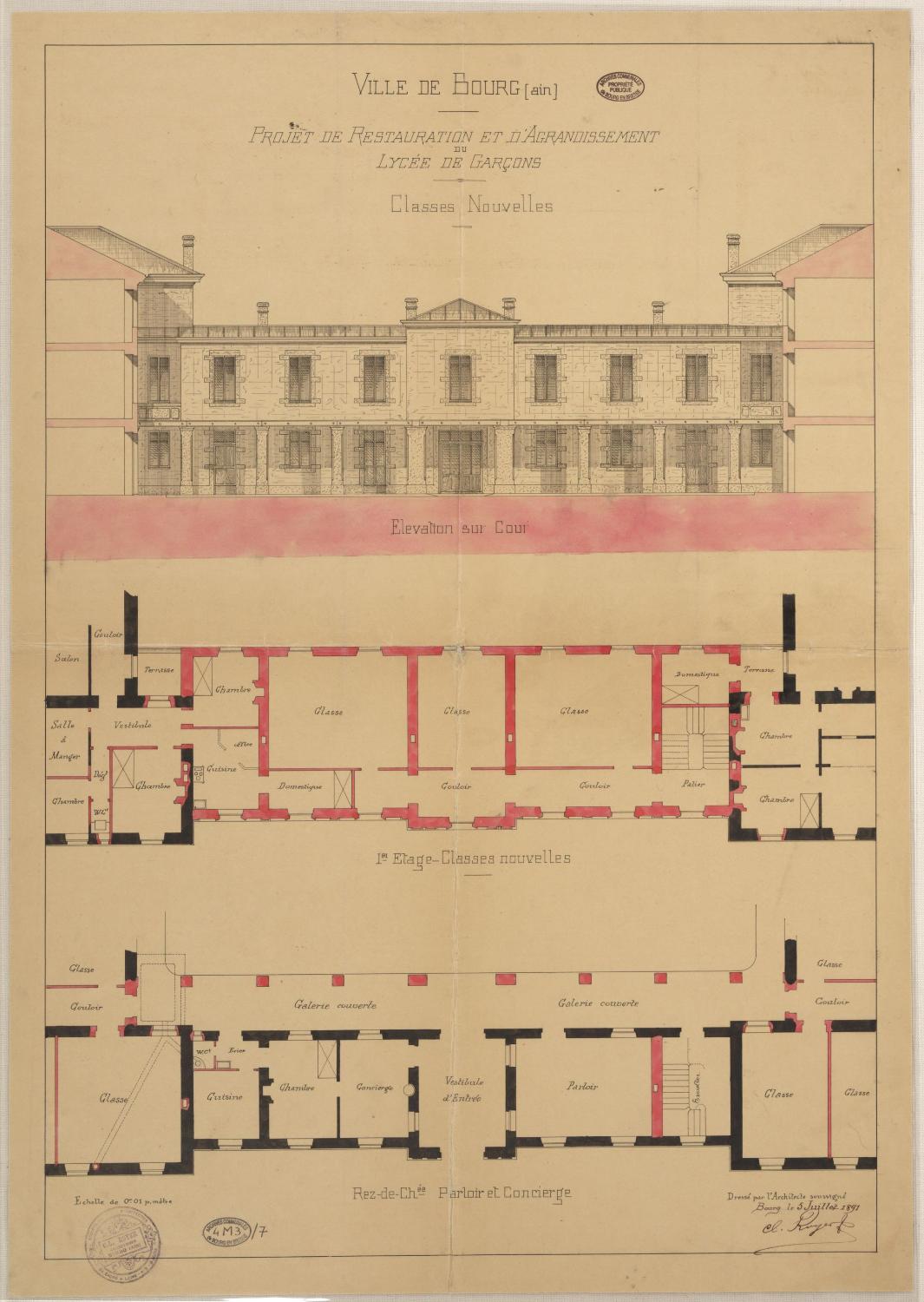

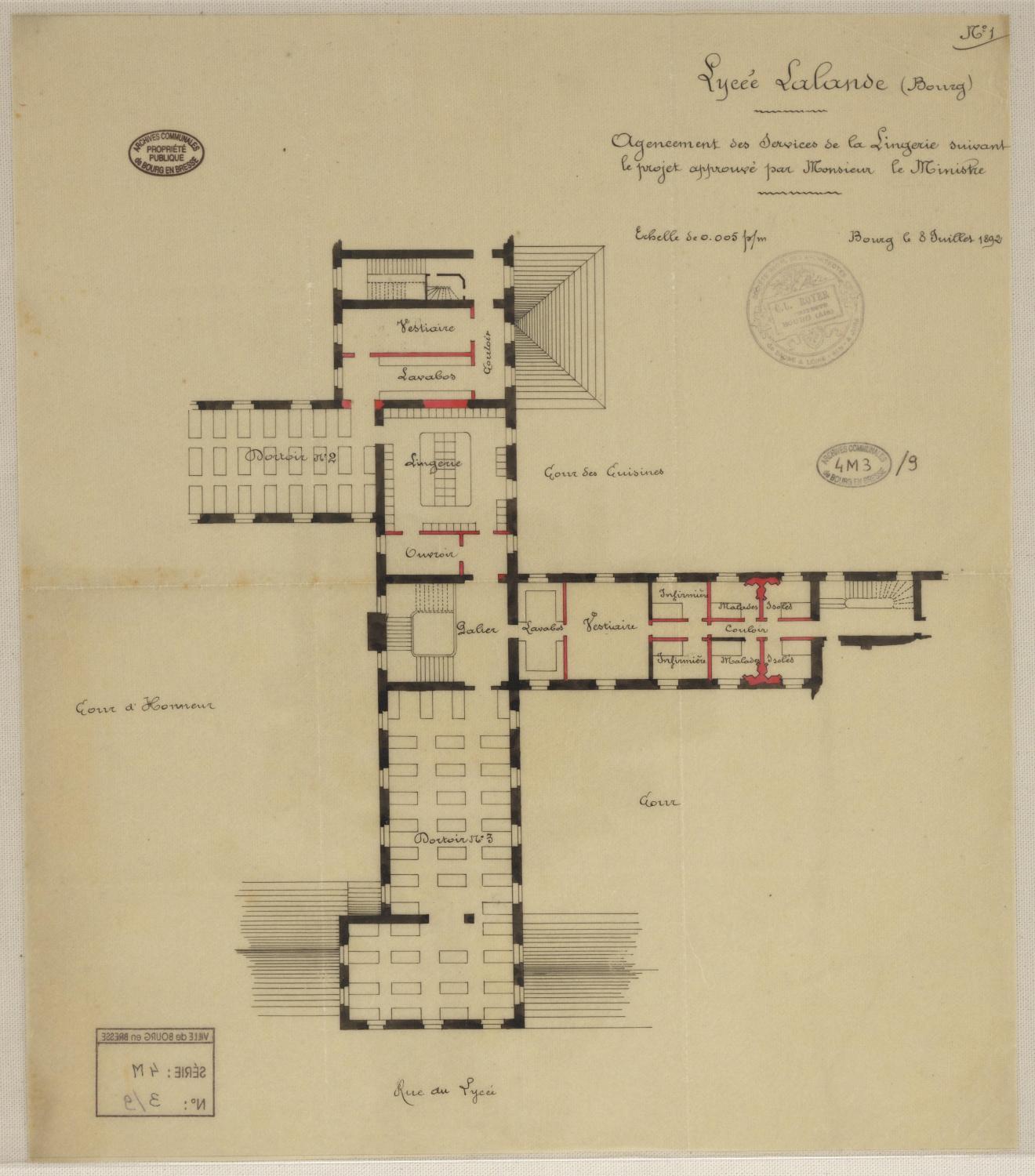

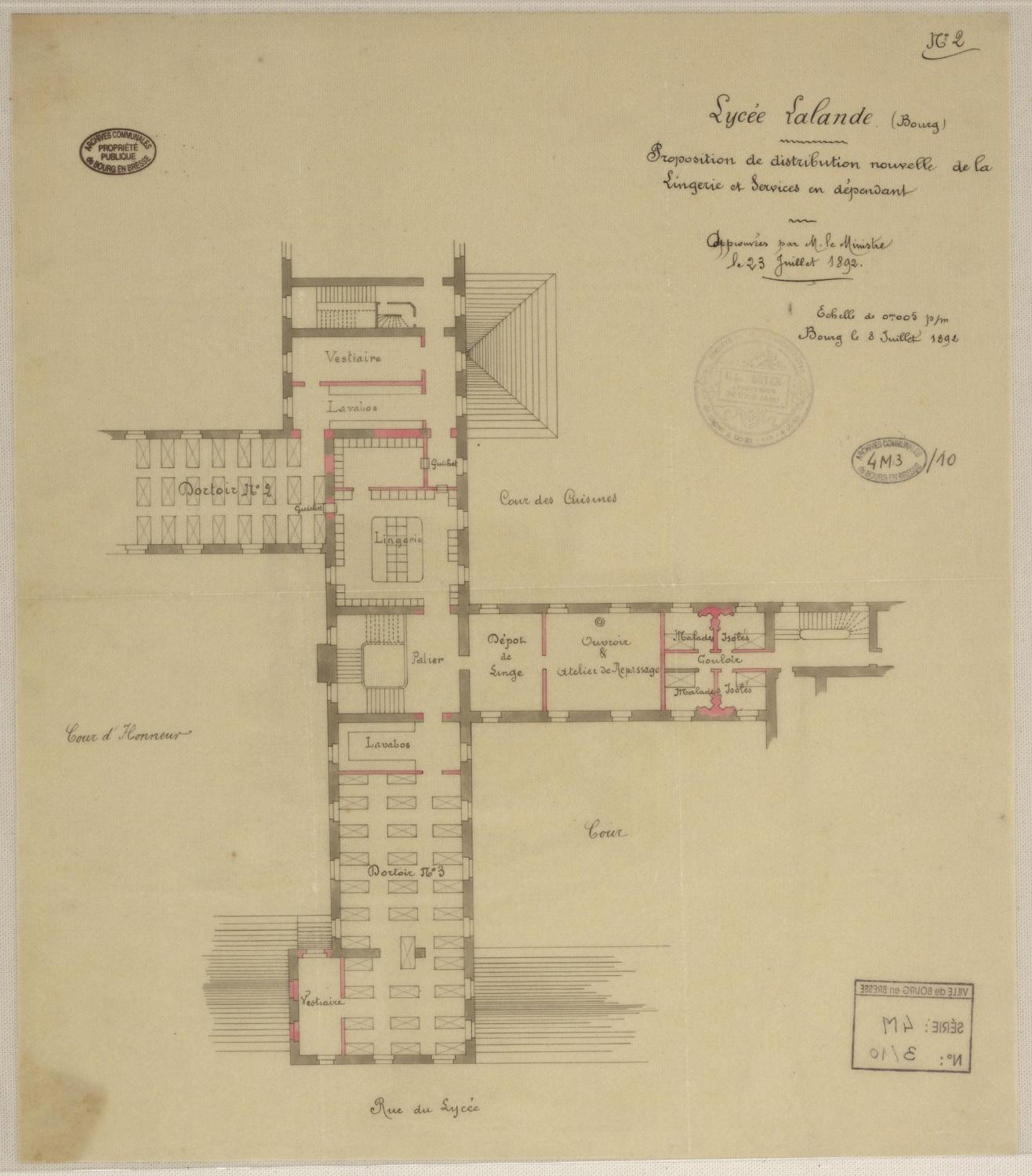

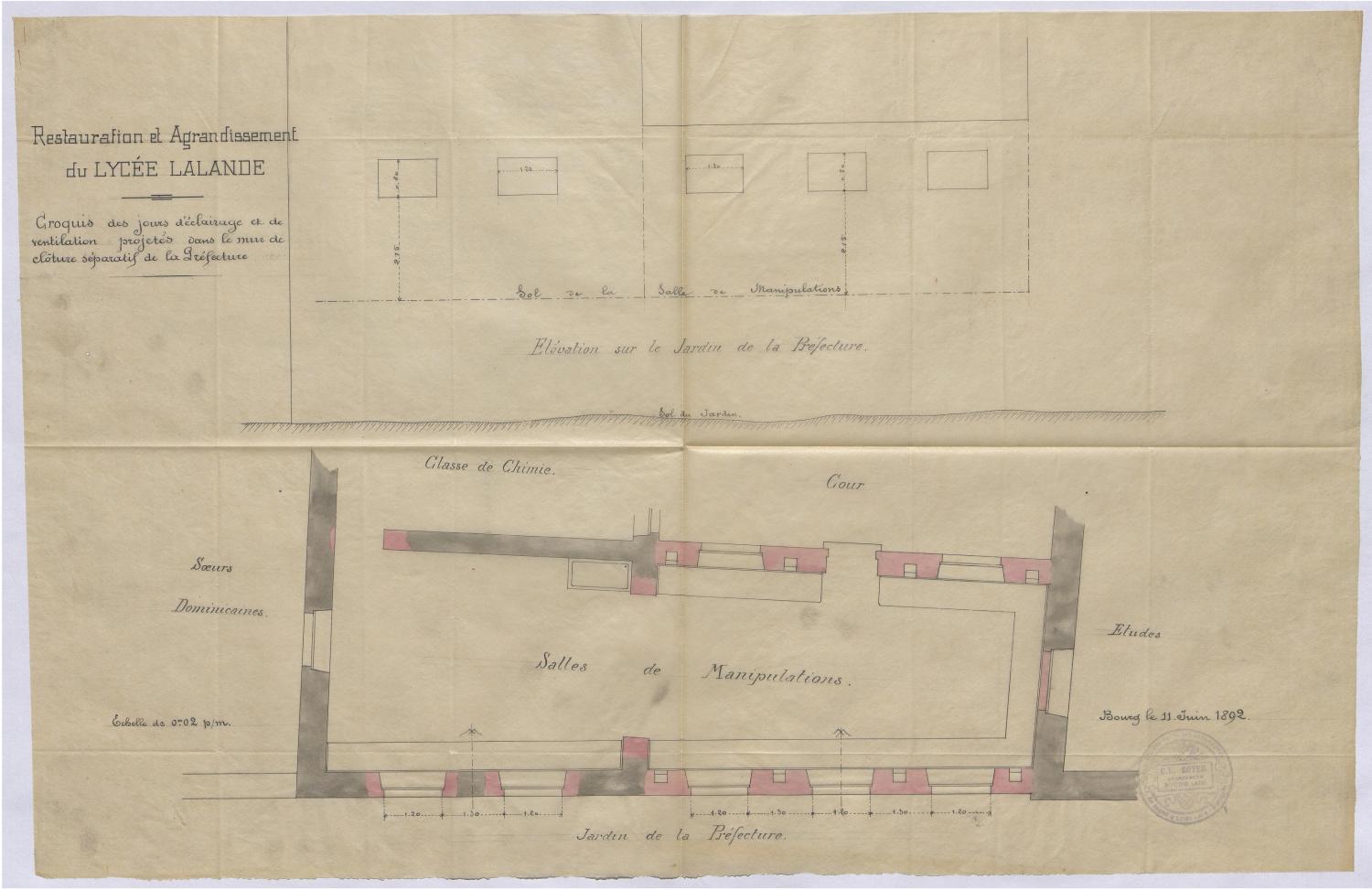

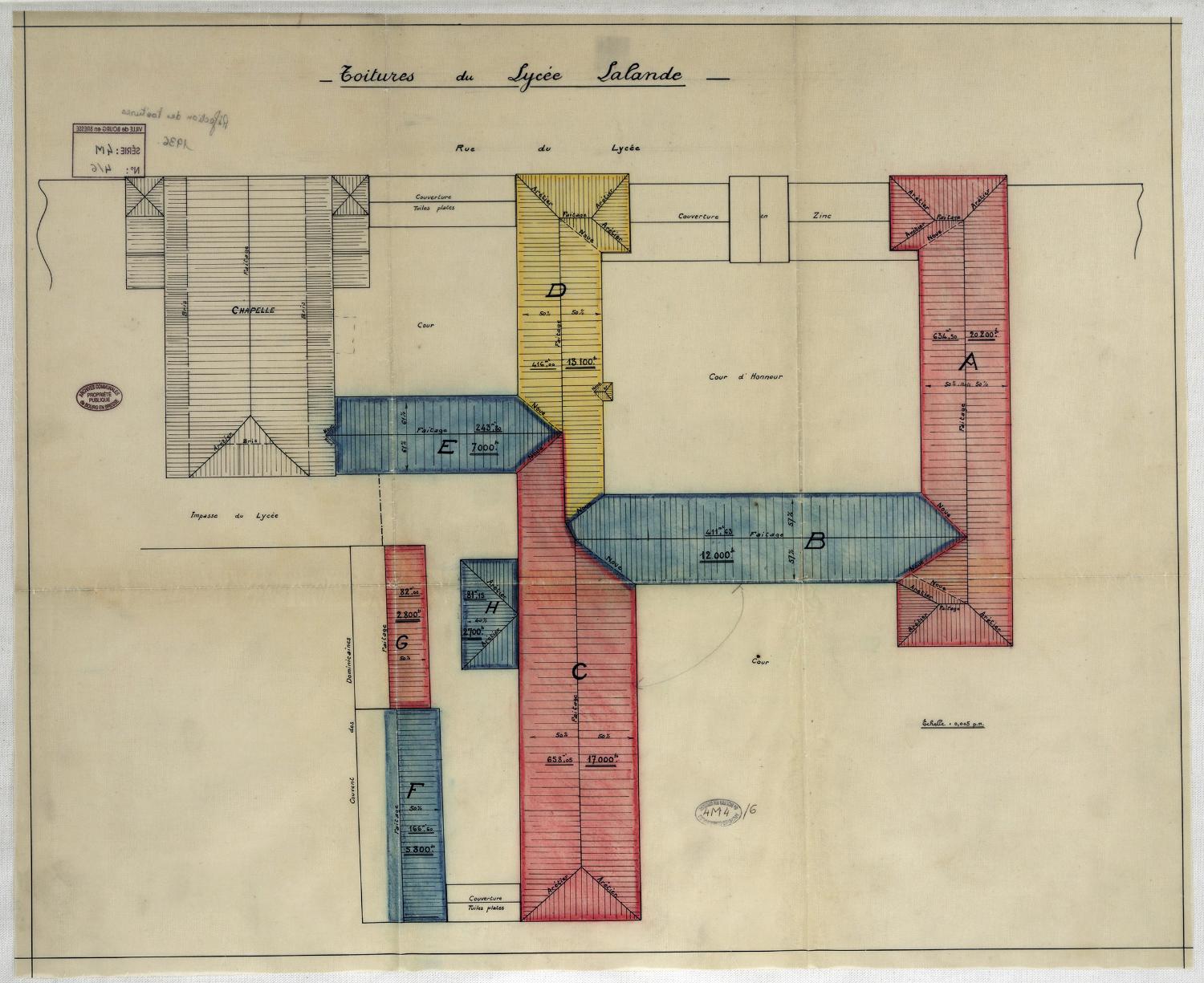

L'agrandissement des années 1890-1894

En 1889, année où le lycée prend le nom de Lalande, la municipalité entreprend de le restaurer (reprise et crépissage des façade) et de l'agrandir. Le projet est confié à l'architecte communal Claude Royer et son Rapport descriptif présenté en séance du conseil municipal le 26 octobre 1890. Constatant le manque de certains locaux nécessaires pour être en conformité avec les règlements du ministère de l'Instruction publique, Il prévoit de surélever d'un étage le corps de bâtiment sur rue du lycée et d'ériger un nouveau corps de bâtiment à l'emplacement du mur de clôture de la petite cour, toujours côté rue. Dans la cour d'honneur, une galerie de circulation s'inscrit dans l'axe de deux couloirs donnant accès au nord à la petite cour du lycée et au sud au jardin du proviseur, à la cour du Petit lycée et au gymnase couvert attendu depuis 1858. Le bâtiment de l'économat cède la place à deux classes de chimie flanquée d'un laboratoire et d'une salle de manipulation au rez-de-chaussée, d'une verrerie et une salle des collections à l'étage. Une salle de bains de pieds est aménagée dans un local assez mal commode au rez-de-chaussée de la cour de la chapelle, mais opportunément située sous l'infirmerie. Cet agrandissement permet en outre d'aménager de nouvelles clases dans les locaux devenus vacants, d'en créer trois supplémentaires dans la surélévation du bâtiment de l’entrée principale ainsi que deux nouvelles au rez-de-chaussée de la cour dite de la chapelle que surmontent des chambres de maîtres à l'étage. Dans le corps de bâtiment parallèle, le premier étage est entièrement dévolu à l'infirmerie, à sa pharmacie et à des chambres de malades isolés et d’infirmières. C'est également lors de cette campagne que les classes de dessin sont installées dans le comble de la chapelle. Les appartements du proviseur, du censeur et de l’économe sont entièrement refaits et le proviseur dispose d'un jardin privatif au pied de son logement, mitoyen de la cour du Petit lycée.

La commune contracte un emprunt pour financer cet agrandissement108 et reçoit de l'Etat une subvention de 50% du montant travaux, dont une première enveloppe de 80000 frs. Les travaux sont adjugés en février 1892 à l'entreprise lyonnaise de maçonnerie Faufingue Frères et achevés en août 1893. Non sans quelques déboires : la commune leur intente en 1894 un procès pour inachèvement des travaux de maçonnerie et pierre de taille et retard excessif dans la livraison des ouvrages exécutés. Par ailleurs l'installation des classes de dessin dans le comble de la chapelle et le percement de trois nouvelles baies dans sa façade entrainent des désordres structurels sur lesquels Vaudremer, en mission d'inspection à Bourg-en-Bresse en 1894 pour la restauration du monastère de Brou, est appelé par l'architecte départemental Ferret à donner son avis109 (voir dossier IA01000657). La nouvelle configuration des bâtiments est transcrite dès 1894 dans le nouveau plan de la commune (détail ill. ci-dessous).

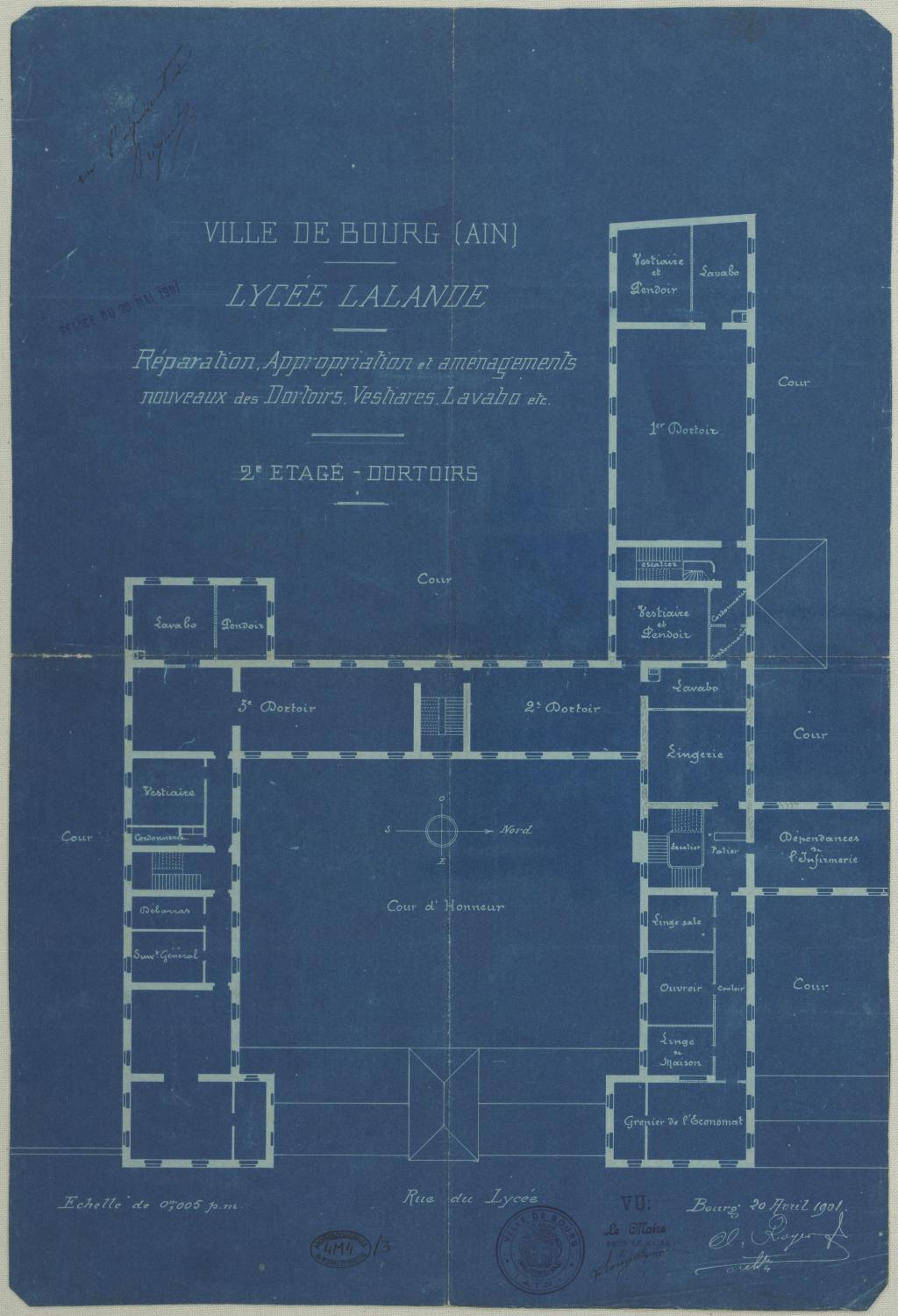

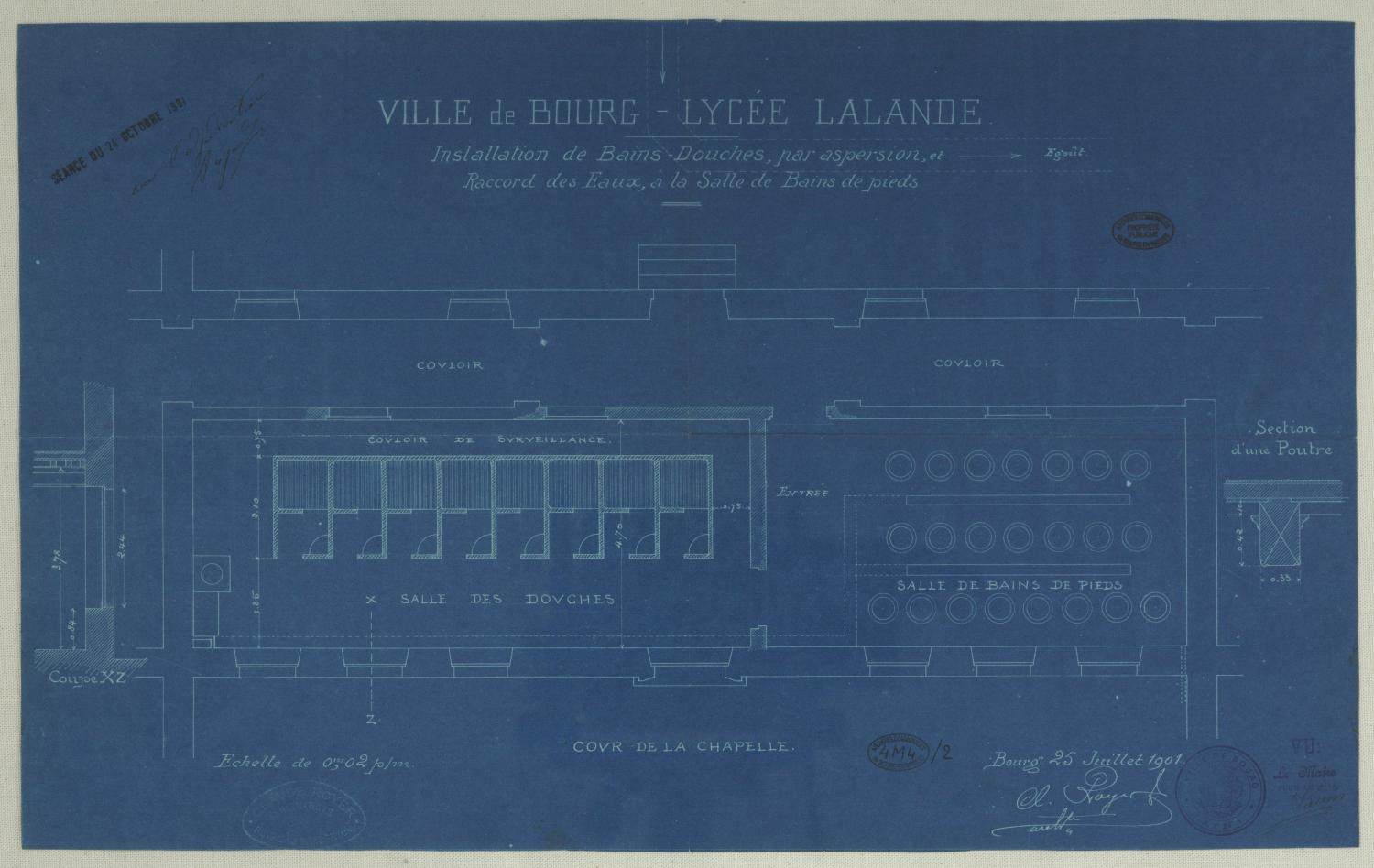

Cet agrandissement s'accompagne une décennie plus tard de travaux à visée hygiéniste d'appropriation et d'assainissement des dortoirs du lycée, toujours sous la supervision de l'architecte Claude Royer110. Y sont installés en 1902 de nouveaux lavabos dont le modèle a été fourni " par l'autorité universitaire et fabriqué par des maisons de Paris qui en font leur spécialité "111, des vestiaires et des bains-douches112, et le tout à l'égout en 1905.

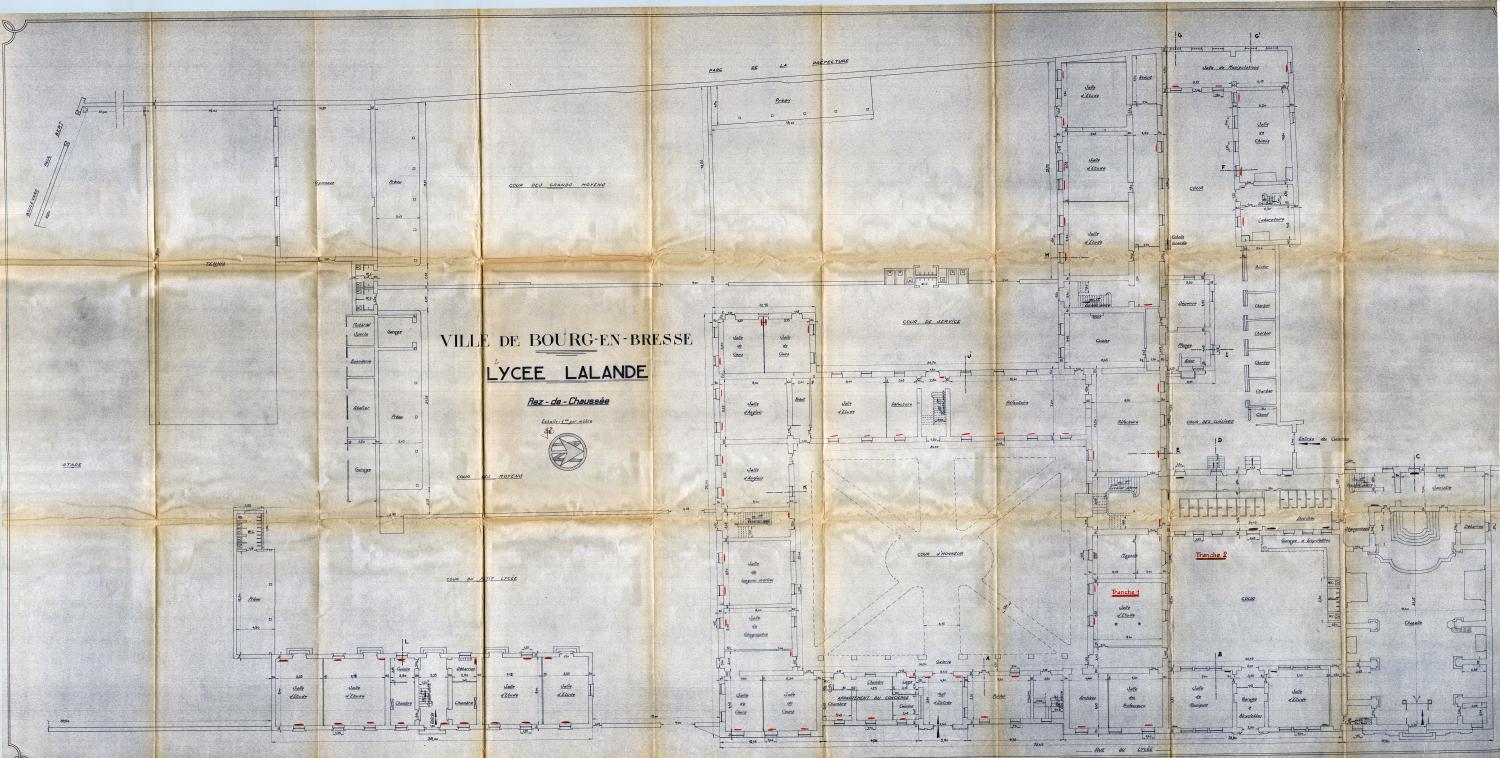

5. Au 20e siècle, une densification du bâti au détriment des " espaces verts "

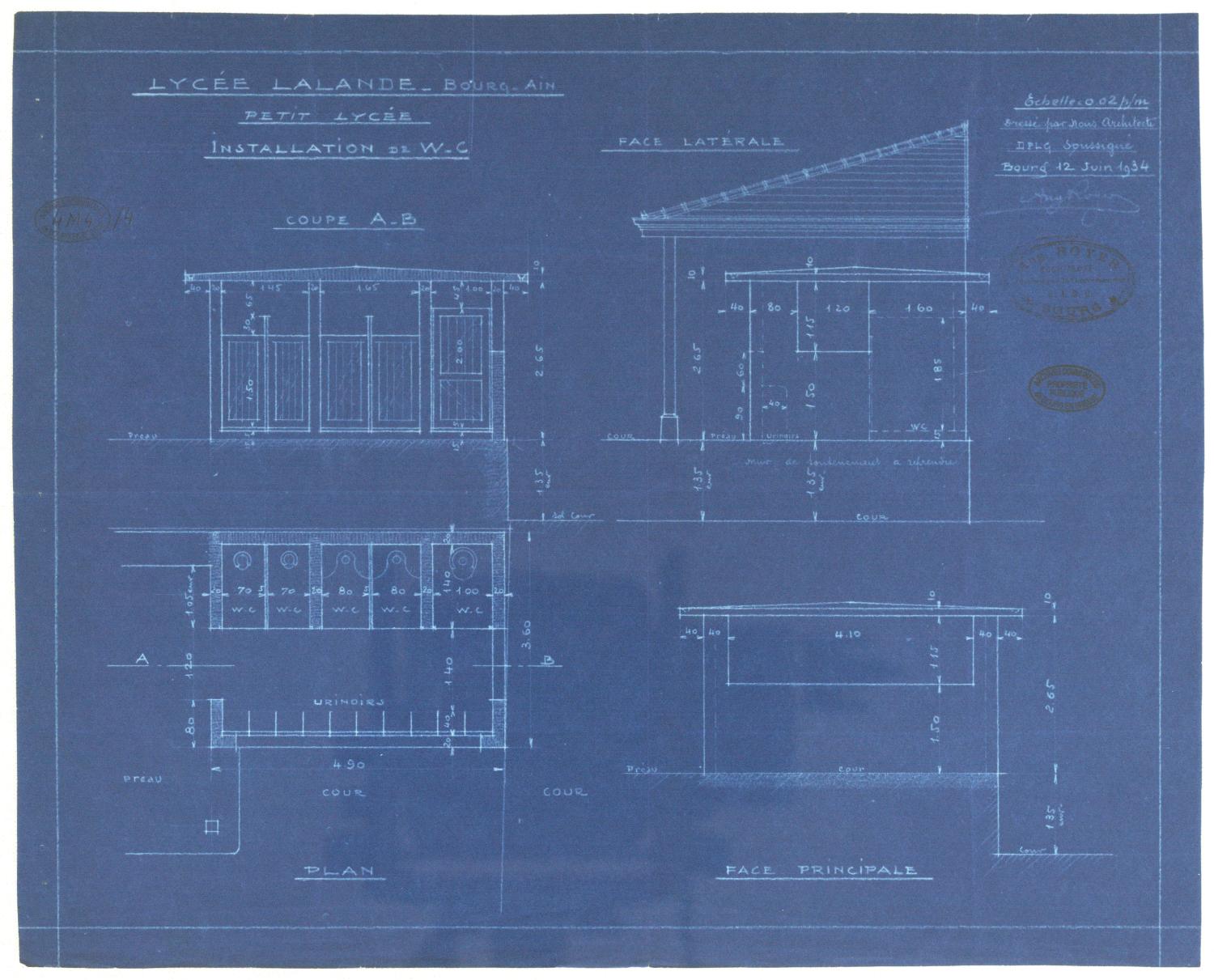

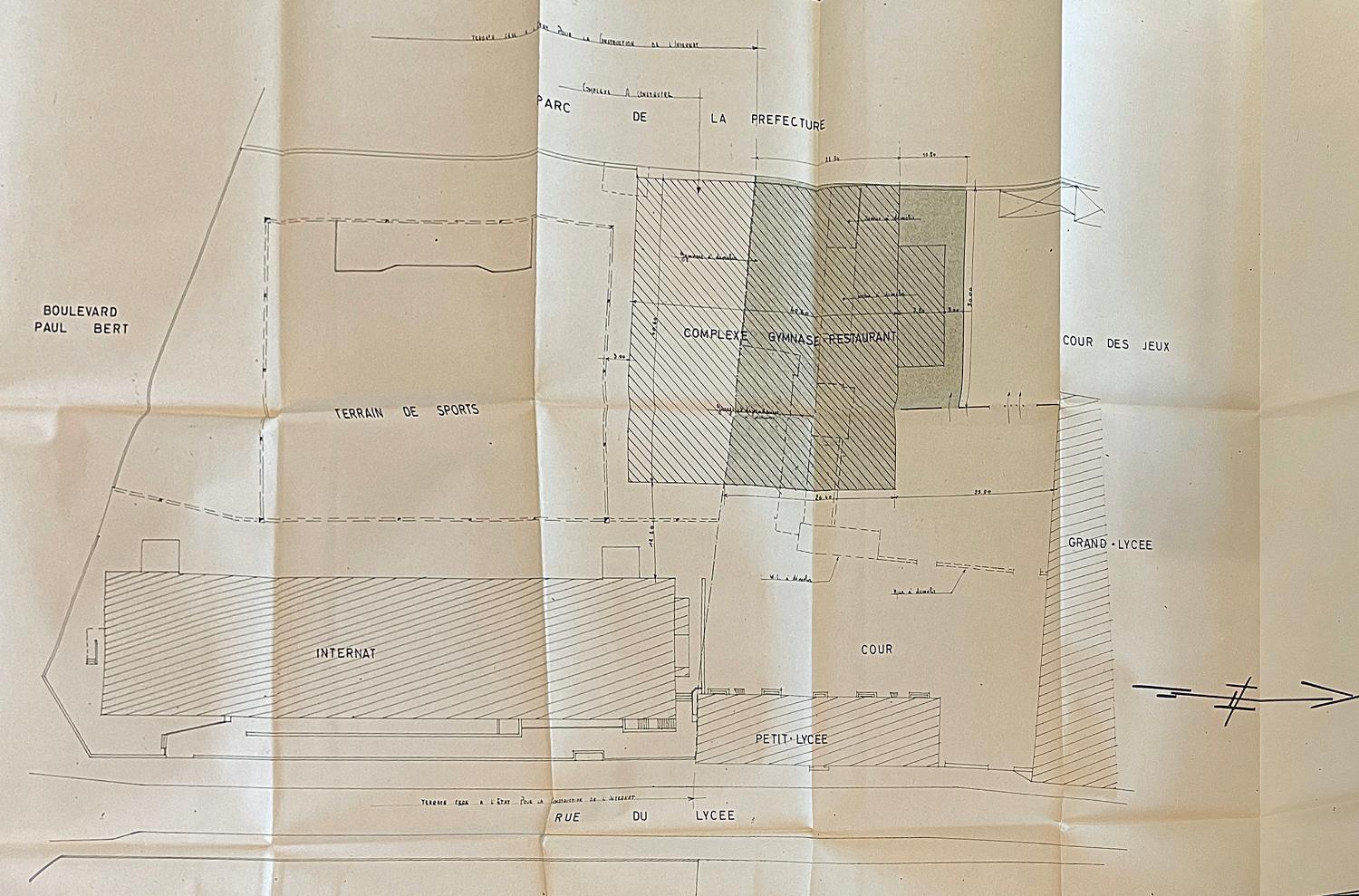

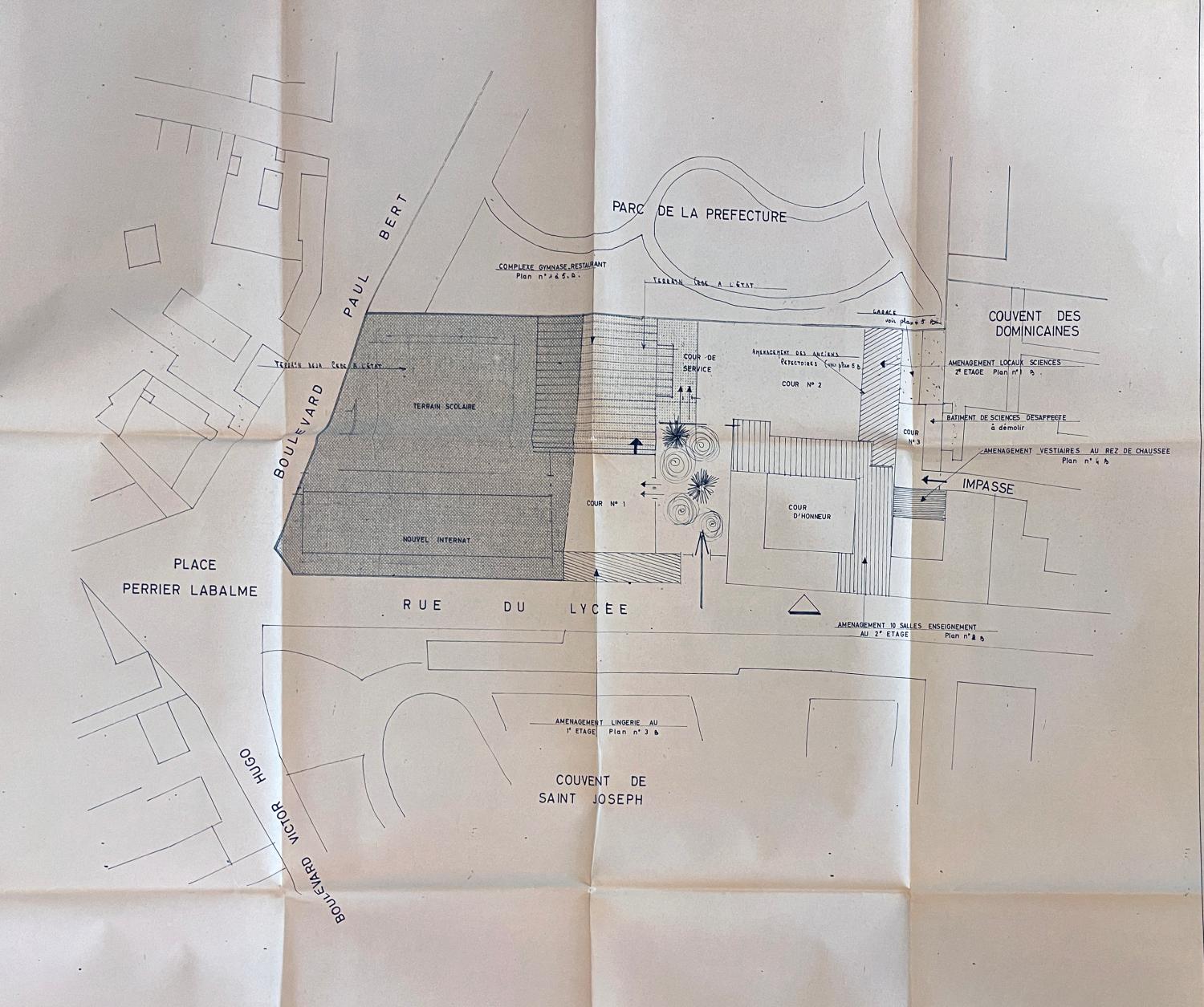

Hormis quelques campagnes de travaux d'entretien (réfection des toitures en 1936) ou d'amélioration du confort et de l'hygiène (construction sous le préau couvert du Petit lycée de nouveaux WC "en dur" en 1934, installation du chauffage central en 1951-1955 par l'architecte communal Gabriel Tête113), les bâtiments du lycée ne connaissent pas de nouvelle extension avant le mouvement de massification de l'enseignement secondaire des années 1950-1970. Les premières études (état des lieux et avant-projet d'agrandissement) sont réalisées par l'architecte communal Elisée Tête en 1954114, mais c'est l'Etat (ministère de l'Education nationale, DESUS) qui assure la réalisation du projet, confié à l'architecte en chef des Bâtiments civils et palais nationaux Louis-Georges Noviant en 1958115 ; Elisée Tête est désigné comme architecte d'opération.

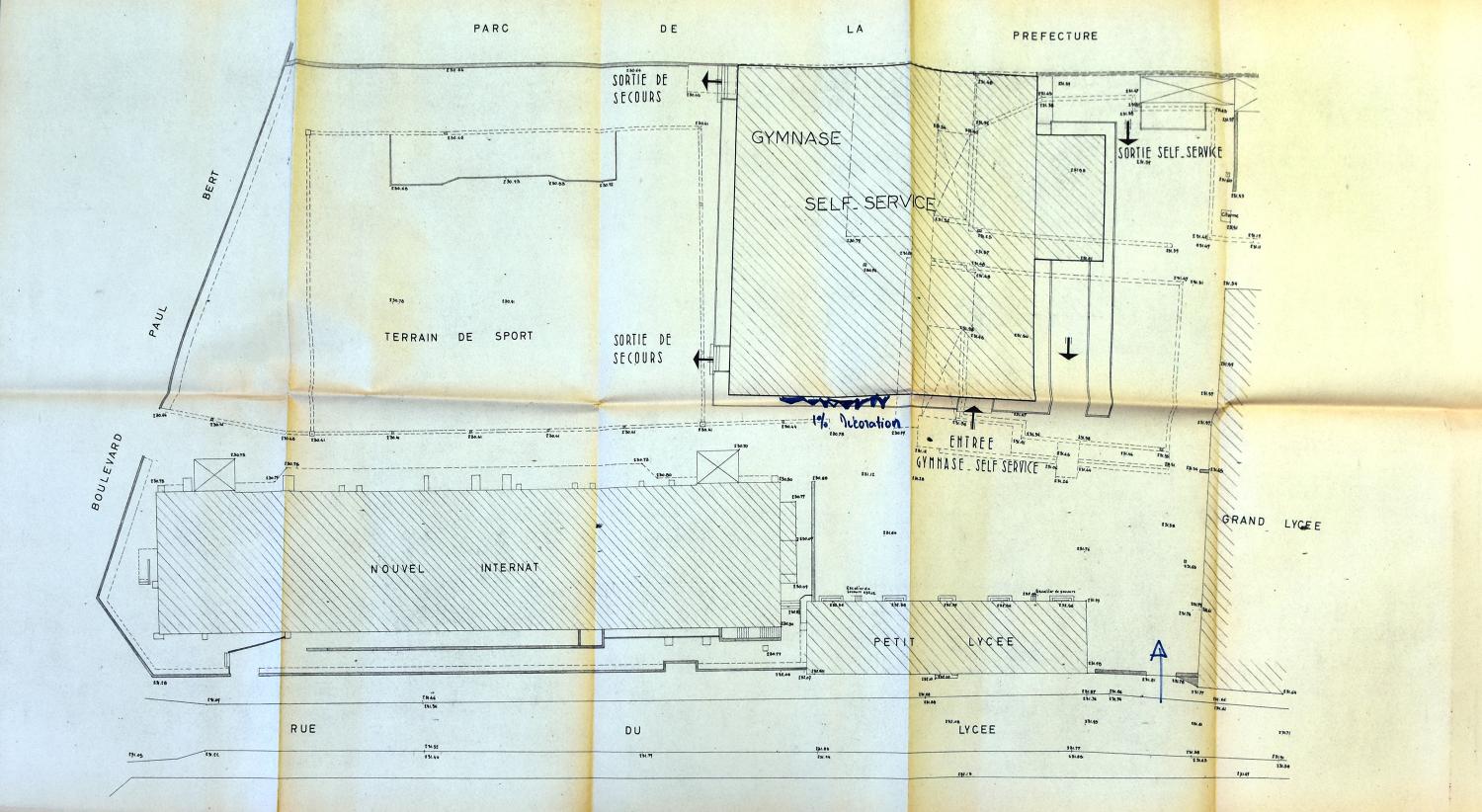

La première tranche des travaux consiste en la construction d'un nouvel internat au sud du Petit lycée, à l'emplacement d'un terrain de sport. La parcelle de terrain nécessaire est cédée à l'Etat en 1959116 ; les travaux sont achevés en 1963 (voir dossier IA01000821).

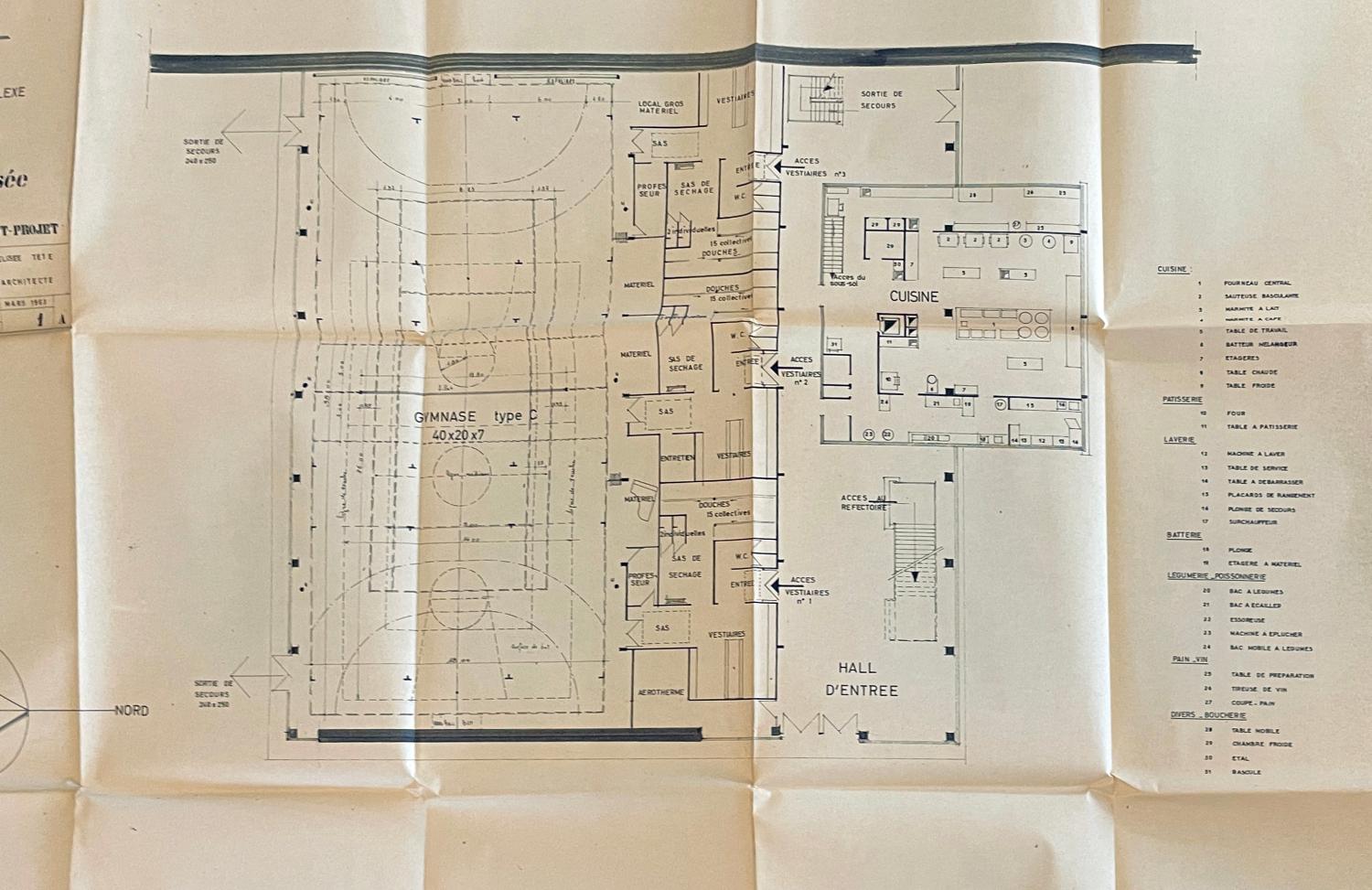

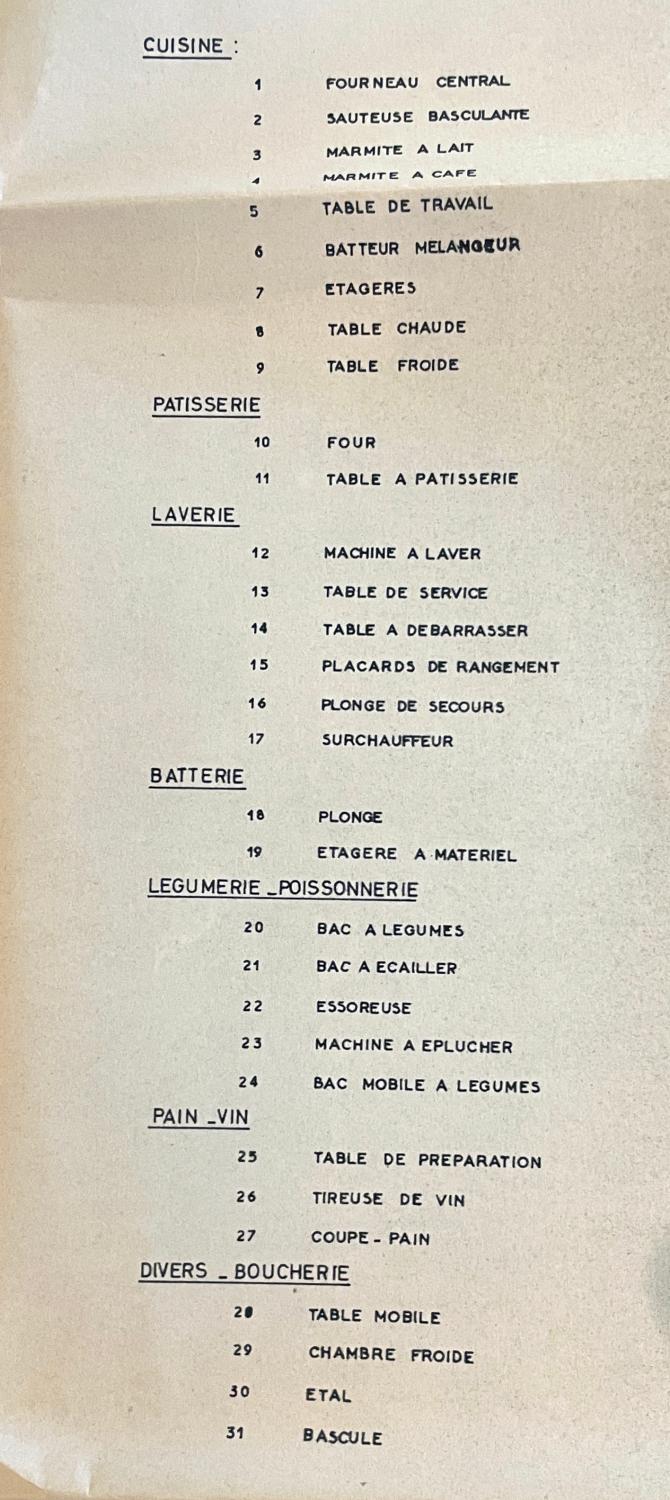

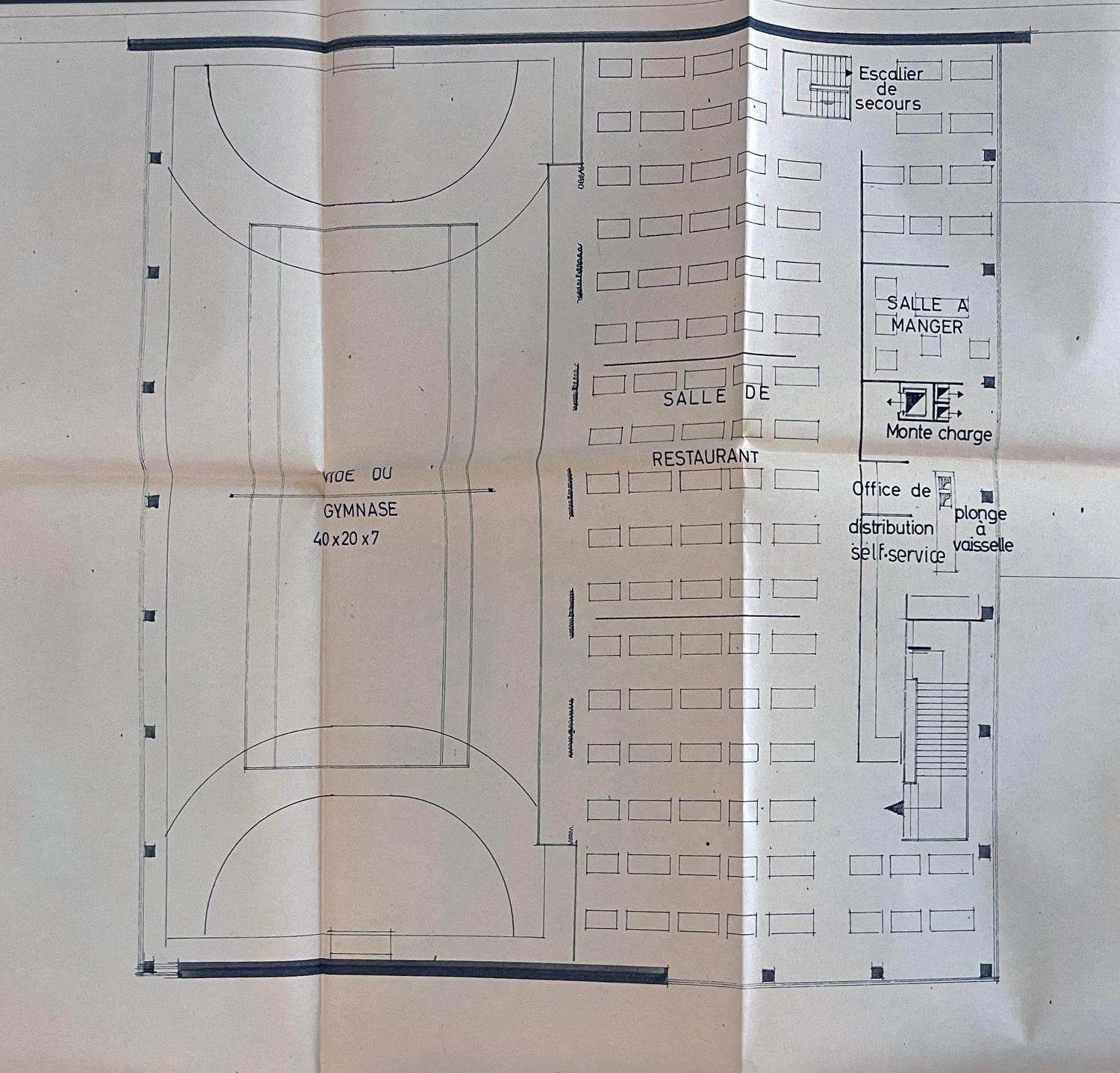

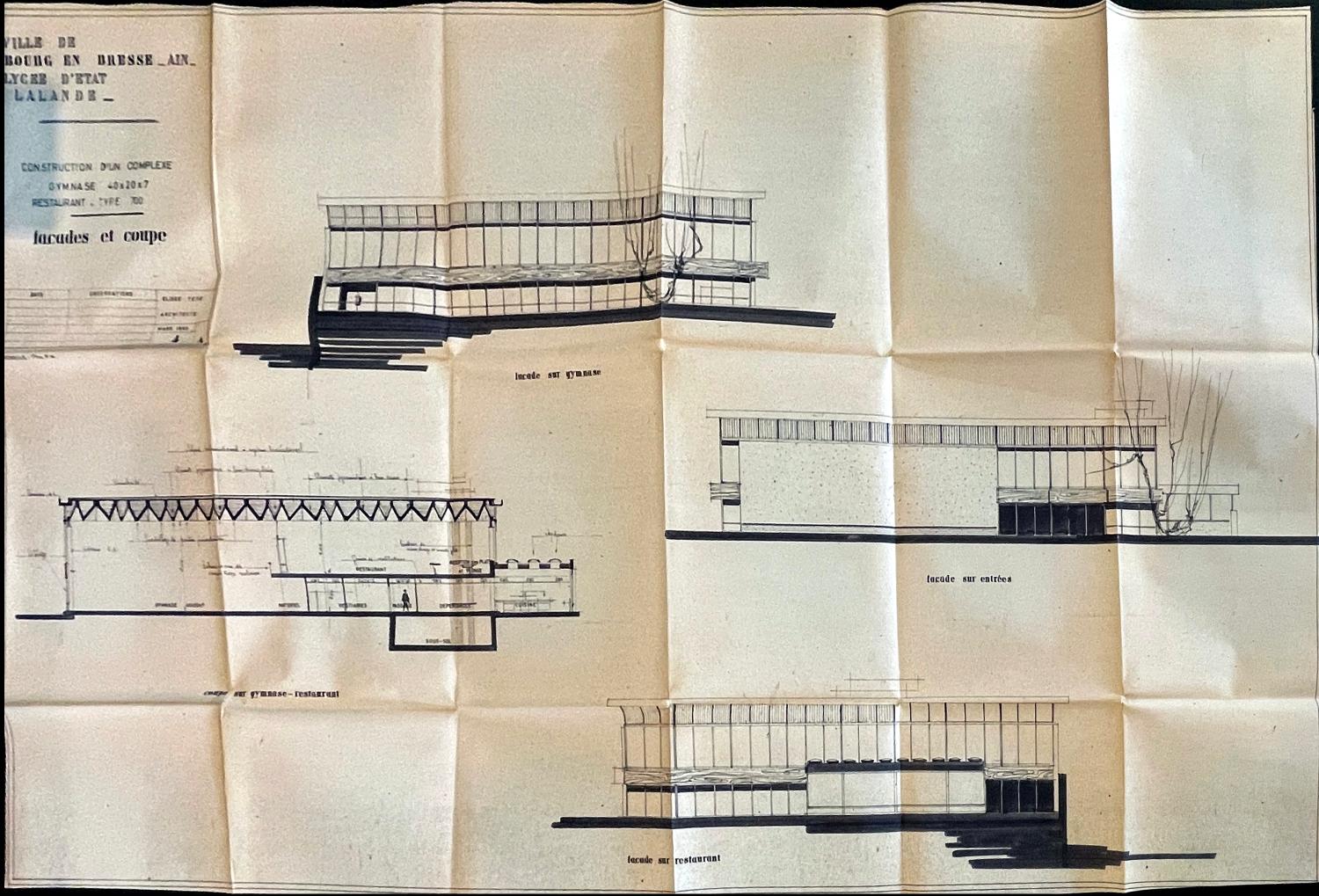

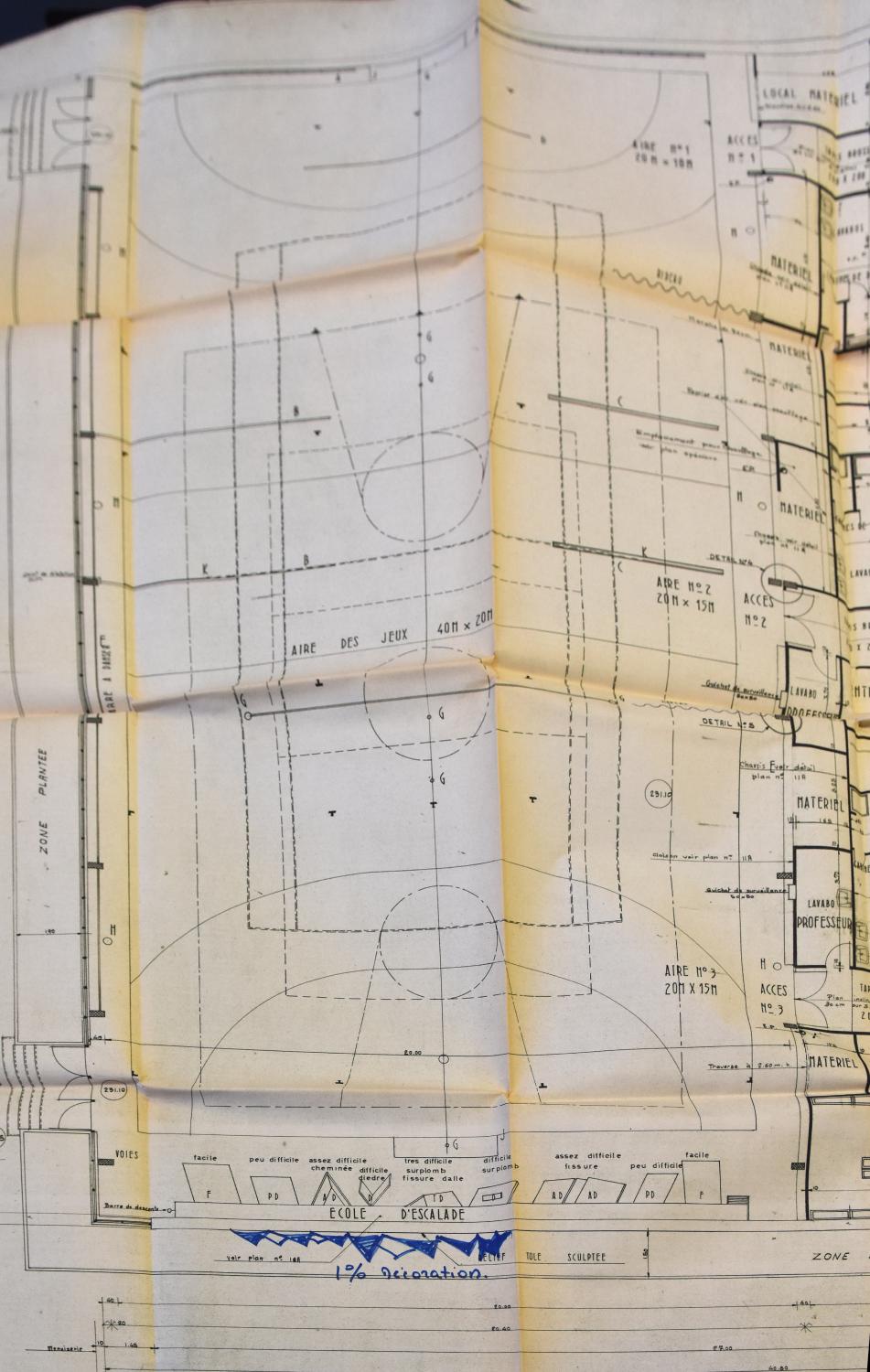

La seconde tranche concerne le complexe gymnase-réfectoire, qui doit être construit dans la partie centrale de l'emprise du lycée à la place de " constructions secondaires et vétustes "117 (à savoir : le bâtiment d'enseignement de la chimie et de l'ancien économat, ainsi que le gymnase couvert existant, situés en limite de propriété avec le jardin de la préfecture) dont la commune a cédé la propriété à l'Etat. C'est en effet la commune qui est à l'origine de ce projet qu'elle a approuvé le 17 juin 1963 et dont Elisée Tête a écrit le programme118. Le peu de surface disponible a conduit l'architecte à proposer d'associer dans un même bâtiment une salle de sports " de type C " dotée de vestiaires au rez-de-chaussée, et à l'étage un restaurant scolaire. La façade d'entrée est destinée à recevoir un long relief en acier Corten dont la réalisation est confiée au sculpteur Costas Coulentianos (voir dossier IM01001127).

La dernière tranche est consacrée à la reconversion en externat de l'internat situé dans les bâtiments de l'ancien collège jésuites. Elle permet d'achever le " bloc scientifique " en réunissant dans les étages d'un même corps de bâtiment les salles de cours et locaux annexes (laboratoires, salles de collections) de physique, de chimie et de sciences naturelles et de créer dix nouvelles salles de classe. La lingerie est transférée au premier étage du Petit lycée pour la rapprocher du nouvel internat qui n'en dispose pas, et un garage à vélos est mis en place au centre de la cour de l'ancien collège (ill. ci-dessous).

La restructuration des bâtiments et la construction d'un nouveau réfectoire et d'un nouveau gymnase entrepris entre 1996 et 2011 entrainent la démolition de ce complexe gymnase-réfectoire, l'abattage des arbres de la cour de récréation du Petit lycée et la densification de la parcelle en occupant la surface du précédent terrain de sports. La plupart des façades (dont celles s'élevant sur la cour de l'ancien collège jésuite) sont doublées par l'extérieur et un préau couvert est ajouté le long de la façade sur cour de l'ancien Petit lycée qui abrite désormais les locaux administratifs.

Conclusion

Faute de documents graphiques contemporains de la prise de possession par les jésuites des bâtiments du collège construits par la municipalité à la fin du 16e siècle, on ignore quelles en étaient précisément la disposition et la distribution. On sait seulement que le bâtiment principal était en retrait de la rue de la grande Verchère et perpendiculaire à celle-ci, qu'il comprenait une chapelle, des classes dont trois avaient leurs portes orientées au sud, la cuisine et ses dépendances se trouvant du côté ouest et les logements des pères étant situées dans les étages, et que l'ensemble était clos de murs et disposait d'un jardin. Contrairement aux autres collèges jésuites de notre corpus, nulle présence d'une cour destinée aux religieux : le jardin semble en avoir fait office. L'agrandissement du collège s'est fait dans un premier temps, dans le courant de la seconde moitié du 17e siècle, par l'acquisition de maisons mitoyennes aménagées pour être affectées à des usages spécifiques : salle de jeux, infirmerie, nouvelles classes, écuries, logis des valets. C'est de fait par l'église, édifiée entre 1669 et 1682 qu'a commencé la construction du nouveau collège, dont les bâtiments ne verront. le jour qu'à partir de 1751. C'est ici qu'il convient de souligner un fait qui différencie le collège de Bourg des autres établissements du corpus : quand bien même les jésuites en ont établi le programme constructif, c'est à l'Intendant du roi et au maire de la commune qu'en revient l'initiative, et à un ingénieur royal qu'il revient d'en établir les plans et d'en suivre la construction. Il n'y a guère qu'au Petit collège de Lyon, également construit au 18e siècle, que le projet de construction est réalisé par un laïc et non par un membre de la Compagnie de Jésus. Cette construction tardive s'explique tant par la pauvreté relative de la communauté jésuite de Bourg que par les difficultés financières de la commune qui peine à entretenir son collège. Autre particularité, les congrégations mariales ne disposent pas de leur propre chapelle ni de salle d'assemblée au sein du collège. Elles utilisent donc pour leurs assemblées et célébrations cultuelles la chapelle du vieux collège, puis l'une des chapelles latérales de la nouvelle église ; seule la plus opulente, celle des Messieurs, jouit d'une chapelle indépendante qu'elle fait construire, avant même l'édification de la nouvelle église du collège, au sud du jardin de ce dernier, plus tard devenue salle de physique après l'expulsion des jésuites.

Déjà fortement impactées par les aménagements et agrandissements du 19e siècle, les structures originelles de l'ancien collège jésuite ont été rendues peu lisibles par les remaniements réalisés lors des récentes restructurations du lycée, confiées à l'agence d'architecture Dosse architectes associés pour l'internat (entre 1996 et 2001) et à l'agence Jacques Gerbe (mandataire) associée à l'agence AUM et à l'Atelier Laurent Chassagne (architecte d'exécution), pour la construction du nouvel ensemble restaurant et gymnase entre 2004 et 2011), dont les seuls témoins tangibles sont l'église, le portail 17e du collège, qui la jouxte, et le bel escalier suspendu de son corps de bâtiment principal.

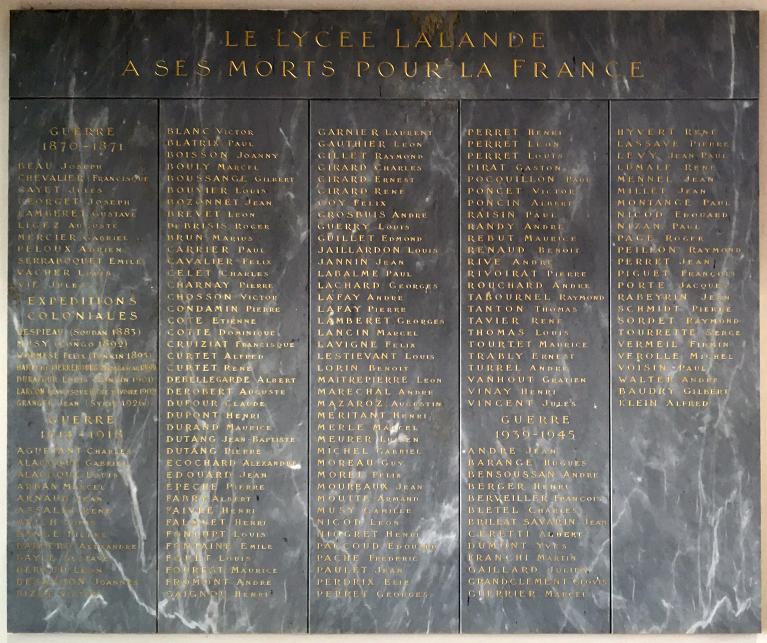

Bien que ne relevant pas de la présente étude consacrée à l'histoire du bâti, il convient de noter que le lycée, important lieu de la Résistance dans l'Ain (voir notamment http://www.memoire-deportation-ain.fr/la-resistance-civile.aspx et http://www.memoire-deportation-ain.fr/juillet-1944.aspx), a reçu le 12 janvier 1947 la médaille de la Résistance ; une plaque commémorative a été apposée à cette occasion dans l'entrée principale du lycée.

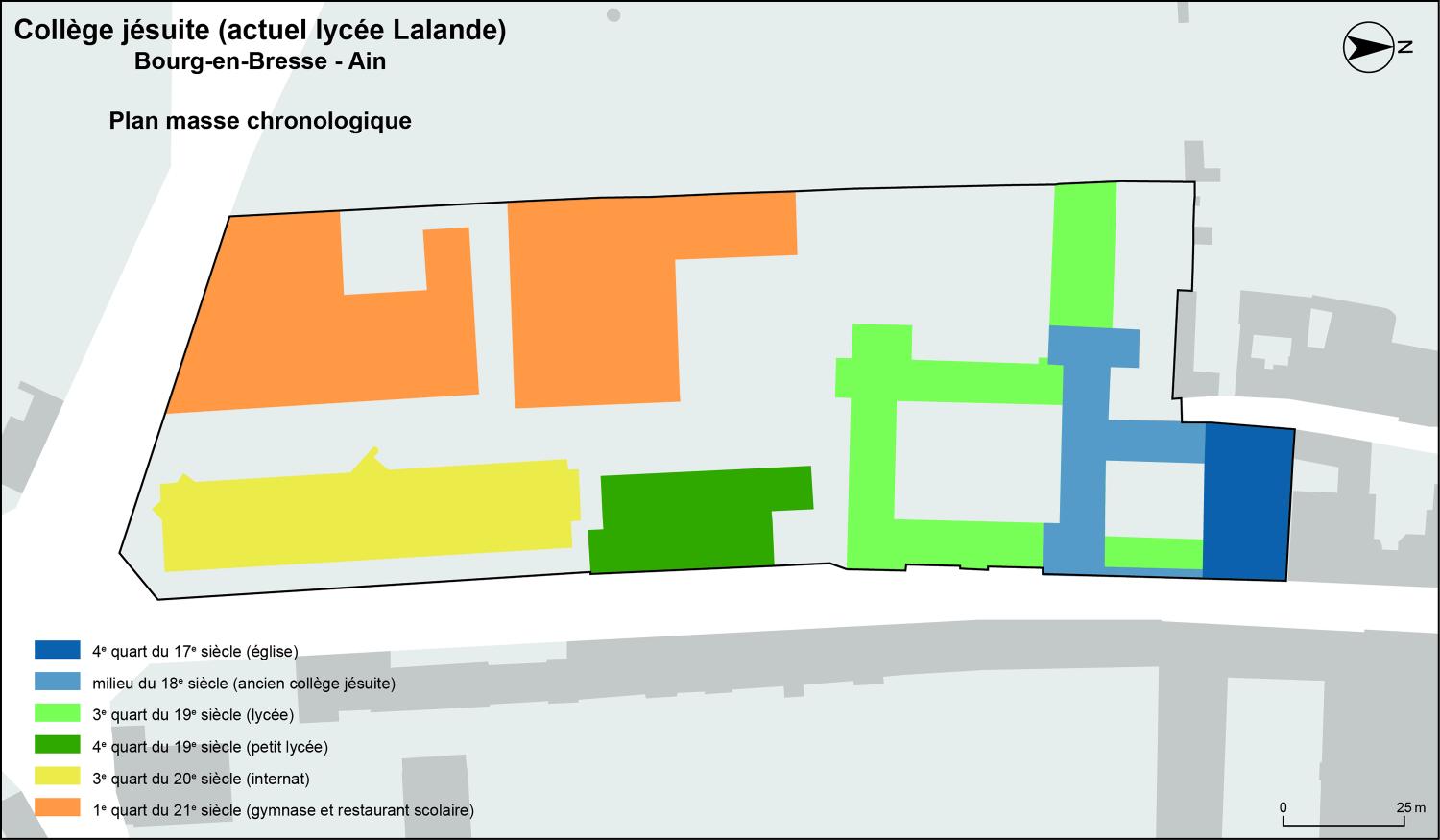

Mission jésuite fondée en 1618, puis résidence en 1638, collège en 1644, installé dans les bâtiments de l'ancien collège communal. Reconstruction entre 1751 et 1760. Seule l'église a pu être édifiée au 17e siècle, entre 1670 et 1682 (voir dossier IA01000657). Devient école centrale en 1796, puis école communale secondaire en 1803. Erigé en lycée en 1854, il est agrandi par l'architecte Charles Martin en 1857, puis par l’architecte Claude Royer en 1894. Petit lycée construit en 1877. Entre 1959 et 1961, construction d'un internat par Louis-Georges Noviant (voir dossier IA01000821). En 1966, construction des nouveaux gymnase et réfectoire par Elisée Tête. Restructuration de l'internat entre 1996 et 2001 par l'agence Dosse architecte associés. Restructuration du lycée entre 2004 et 2011, Jacques Gerbe étant architecte mandataire, AUM architecte associé, Atelier Laurent Chassagne architecte d'exécution. Le complexe gymnase-restaurant est démoli pour faire place à un nouveau gymnase et un nouveau restaurant scolaire.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 18e siècle , daté par source

- Principale : 3e quart 19e siècle , daté par source

- Principale : 4e quart 19e siècle , daté par source

- Principale : 3e quart 20e siècle , daté par source

- Principale : 1er quart 21e siècle , daté par source

-

Dates

- 1760, daté par source, daté par travaux historiques

- 1857, daté par source

- 1877, daté par source

- 1894, daté par source

- 1960, daté par source

- 1966, daté par source

- 2001, daté par source

- 2011, daté par source

-

Auteur(s)

-

Personnalité :

Guichenon Samuelpersonnage célèbre attribution par travaux historiquesGuichenon SamuelCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Avocat et historien français, né à Bourg-en-Bresse en 1607, auteur d'une Histoire de la Bresse et du Bugey. Historiographe de la Maison de Savoie, annobli par l'Empereur Ferdinand III en 1651, puis par Louis XIV en 1658.

-

Auteur :

Saint-Andréingénieur attribution par travaux historiquesSaint-AndréCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Ingénieur royal dans la Bresse au 18e siècle. Maître d’œuvre de la construction du collège jésuite de Bourg-en-Bresse.

-

Personnalité :

Lefrançois de Lalande Joseph Jérômepersonnage célèbre attribution par sourceLefrançois de Lalande Joseph JérômeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Martin Charlesarchitecte départemental attribution par travaux historiquesMartin CharlesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Charles Martin étudie à l'école centrale des arts et manufactures de Paris où il obtient un diplôme d'ingénieur civil le 14 août 1841. Il est architecte à Paris de 1842 à 1848 et est nommé architecte du département de l'Ain le 16 juillet 1849 (source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Martin_(architecte)#cite_note-L%C3%A9onore-2>); il est également architecte de la ville de Bourg-en-Bresse.

-

Auteur :

Royer Claude Antoinearchitecte communal (incertitude), attribution par sourceRoyer Claude AntoineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte communal actif à Bourg-en-Bresse dans le dernier quart du 19e siècle et le 1er quart du 20e. Construit entre autres la gare, la basilique du Sacré-Cœur et les nouveaux bâtiments du lycée Lalande (1892-1894)

-

Auteur :

Faufingue Frèresentrepreneur de maçonnerie attribution par sourceFaufingue FrèresCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entrepreneurs à Lyon à la fin du 19e siècle. Sont chargés des travaux d'agrandissment du lycée Lalande (BOurg-en-Bresse) en 1892.

-

Auteur :

Tête Eliséearchitecte attribution par sourceTête EliséeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte de Bourg-en-Bresse, actif dans la deuxième moitié du 20e siècle. Il participe à la construction de la basilique du Sacré-Cœur en 1942 et dirige la rénovation du théâtre municipal en 1962. Construit le complexe gymnase-réfectoire du lycée Lalande en 1966.

-

Auteur :

Dosse Architecte Associés (1946 - )agence d'architecture attribution par sourceDosse Architecte AssociésCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

L'agence SAS Dosse architecte associés a été créée en 1996.

Marc Dosse (1904 -1982) crée l'agence en 1946 à Bourg en Bresse, que Pierre Dosse (1934-2017), son fils rejoint en 1964.

Laurent Dosse, à son tour assure la continuité depuis 1991.

-

Auteur :

Gerbe Jacquesmaître d'oeuvre attribution par sourceGerbe JacquesCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte à Bourg-en-Bresse (Ain)

-

Auteur :

AUMagence d'architecture attribution par sourceAUMCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Agence d'architecture associant les architectes Pierre Minassian, Yves Duvernois, Benoit Thomas. Activité en Rhône-Alpes et à Paris.

-

Personnalité :

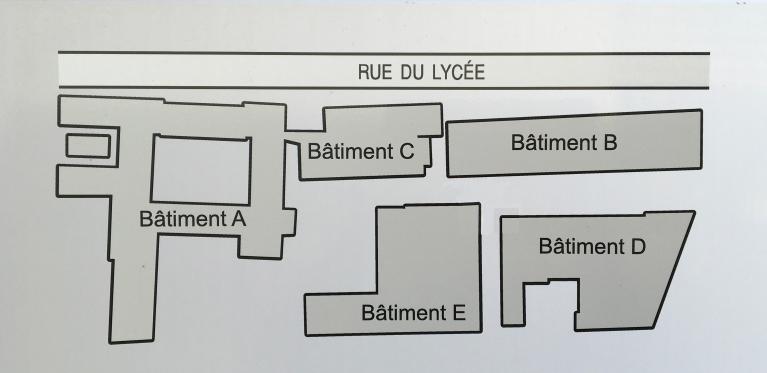

Les bâtiments du lycée Lalande s'articulent autour de deux cours quadrangulaires (bâtiment A actuel), au sud desquels sont répartis quatre bâtiments dont deux implantés librement sur la parcelle : gymnase (bâtiment E) et restaurant scolaire (bâtiment D), et deux à l'alignement de la rue du Lycée : bâtiment de l'administration (bâtiment C) et internat (bâtiment B).

Le bâtiment A comprend, autour de la première cour, les deux corps de bâtiment en L de l'ancien collège jésuite à l'ouest et au sud, et le corps de bâtiment est construit en 1857 ; la cour est fermée au nord par l'église du collège. Autour de la seconde cour s'élèvent les trois corps de bâtiment en U du lycée construits en 1867, le corps de bâtiment sud du collège jésuite fermant cette cour du côté nord.

Les corps de bâtiment de l'ancien collège jésuite et du lycée comprennent trois niveaux d'élévation sur un sous-sol (non visité), à l'exception des deux corps de bâtiment longeant la rue du Lycée, lesquels s'élèvent de deux niveaux et ont un soubassement en pierre de taille. Ces deux corps de bâtiment sont chacun ornés d'un portail en pierre de taille : portail de l'ancien collège jésuite (17e siècle) d'ordre ionique avec corniche en plein-cintre brisée, armoiries (buchées) et pot à feu en acrotère, et portail du lycée (1857) en léger ressaut, s'élevant sur deux niveaux ordonnancés (dorique et ionique) avec couronnement en attique. Les toits sont à longs pans et croupe, couverts en tuile.

Petit lycée : corps de bâtiment en moellons enduits sans chaîne en pierre de taille, s'élevant sur trois niveaux et sous-sol, encadrement des fenêtres en calcaire blanc, avec toit à deux pans et croupe couvert en tuiles mécaniques. Il comprend côté cour une extension construite en béton avec toit terrasse en ciment.

Inscriptions :

- sur le portail de l'ancien collège jésuite, devise avec lettres sculptées en relief : RELIGIONI ET BONIS ARTIBUS

- sur le portail du lycée, deux inscriptions identiques sur l'entablement dorique et au couronnement, gravées et dorées : LYCEE LALANDE

-

Murs

- brique enduit (incertitude)

- calcaire moellon sans chaîne en pierre de taille enduit

- béton

-

Toitstuile

-

Plansplan régulier

-

Étagessous-sol, 2 étages carrés

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour suspendu, en maçonnerie

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour en maçonnerie

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour en maçonnerie

-

Autres organes de circulationascenseur

-

État de conservationremanié

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- fronton

- armoiries

- ornement architectural

- acanthe

-

Précision représentations

Porte de l'ancien collège jésuite : fronton cintré, armoiries buchées entourées de rinceaux de feuilles d'acathne, pots à feu en acrotère ; sur l'entablement, sur une table rentrante bordée d'une moulure, inscription en relief, sculptée : RELIGIONI ET BONIS ARTISBUS

-

Statut de la propriétépropriété de la région, sauf la chapelle, propriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquablesporte

-

Protectionsinscrit MH partiellement, 1950/03/13

-

Précisions sur la protection

Porte : inscription par arrêté du 13 mars 1950

-

Référence MH

La porte date plus probablement de la 2e moitié du 17e siècle que du 18e siècle, ainsi que datée dans l'arrêté de protection ; elle est démontée et remontée à son emplacement actuel lors de la construction du nouveau collège en 1751.

- © Ministère des finances et des comptes publics, www.cadastre.gouv.fr

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Bibliothèque nationale de France

- © Bibliothèque nationale de France

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives nationales

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Bibliothèque nationale de France

- © Bibliothèque nationale de France

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives départementales de l'Ain

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives départementales de l'Ain

- © Archives départementales de l'Ain

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Médiathèque Vailland Bourg-en-Bresse

- © Médiathèque Vailland Bourg-en-Bresse

- © Médiathèque Vailland Bourg-en-Bresse

- © Médiathèque Vailland Bourg-en-Bresse

- © Archives départementales de l'Ain

- © Archives départementales de l'Ain

- © Collection particulière

- © Collection particulière

- © Charles Antonin

- © Archives départementales de l'Ain

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Archives communales de Bourg-en-Bresse

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Mémoire de la Déportation dans l'Ain

- © Marc Chatelain

- © Marc Chatelain

- © Marc Chatelain

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Chapuis Structures

- © Chapuis Structures

- © Marc Chatelain

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Martial Poncin

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Documents d'archives

-

AN : F/17/1340 B

AN F/17/1340 B. Comité d'Instruction publique - Écoles centrales. Ain. - Bourg : la députation du département ; la commune [8781] ; l'administration départementale [10433], an III

-

AN : 17/1344/8

AN F/17/1344/8. Département de l’Ain. École centrale de Bourg, frais de premier établissement : devis, plans, correspondance, 1796-1798

-

AN : F/17/7738

AN : F/17/7738. France. Conseil impérial de l'instruction publique : Bourg [4 avril 1854].

-

AN : 19780613/13

AN 19780613/13. Education nationale ; Direction équipement scolaire, universitaire et sportif (1956-1974) - Direction équipements, constructions (1950-1970) - 41941. Bourg-en-Bresse Lycée Lalande extension et aménagement, 1961-1963

Anciennement F 17 bis 22980. Concerne la reconversion des locaux d'internat en externat et la construction d'un complexe gymana (avant-projet)se-réfectoire

-

AD Ain : D 1

AD Ain : D 1. Fondations, privilèges, 1620-1700

-

AD Ain : D 2

AD Ain : D 2. Titres de propriété ; acquisitions et donations, 1637-1669.

-

AD Ain : D 3

AD Ain : D 3. Titres de propriété ; acquisitions et donations, 1670-1700

-

AD Ain : D 4

AD Ain : D 4. Titres de propriété ; acquisitions et donations, 1700-1773

-

AD Ain : D 8

AD Ain : D 4. Mémoire des pères jésuites sur l’emplacement où est bâtie la Congrégation des Messieurs, avril 1739

-

AD Ain : D 5

AD Ain : D 5. Liquidation des Jésuites, 1763-1790

-

AD Ain : D 8

AD Ain : D 8. Titres du jardin où est bâtie la congrégation des Messieurs, ap. 1714

-

AD Ain : 4 L 103

AD Ain : 4 L 103. Instruction publique : Création d 'écoles primaires, nominations et traitement des instituteurs et institutrices : à signaler inventaire du mobilier du collège de Bourg, 11 novembre 1760-3 nivôse an V

dont Inventaire du mobilier qui se trouve dans la maison du collège de Bourg (3 nivôse an V) ; comprend le mobilier de l'église

-

AD Ain : 3 P 415

AD Ain : 3 P 415. Cadastre - Etat des sections : section G, dite de la Ville, 1830

fol. 77 -

AD Ain : 2 O 672

AD Ain : 2 O 672. Ecole secondaire, réparation (an XI) ; collège, réparation au mur du jardin (1806), 1803-1806

-

AD Ain : 2 O 673

AD Ain : 2 O 673. Lycée impérial : construction (1853-1862) ; lycée Lalande : restauration et agrandissement (1888-1922) ; travaux d'appropriation (1901-1903) ; réfection des toitures et traevaux d'aménagement (1936), 1853-1936

-

AC Bourg-en-Bresse : BB 98

AC Bourg-en-Bresse : BB 98. Registre des délibérations des syndics et conseils de la ville de Bourg dont : - Réparation au collège sur la demande des Jésuites, 1641-1642

-

AC Bourg-en-Bresse : BB 100

AC Bourg-en-Bresse : BB 100. Registre des délibérations des syndics et conseils de la ville de Bourg dont : - Visite du collège : réparations aux classes. - Arrivée du Père Provincial des Jésuites : nouvelle de l'obtention du Brevet Royal, pour l'établissement définitif des Pères au collège ; lettre au Père général : demande de protection à ce sujet à Son Altesse. - Assemblée générale de nobles, ecclésiastiques et bourgeois sur le fait du collège : articles présentés à l'Assemblée et à faire signer au conseil et aux Jésuites : cadeaux à Monseigneur le Prince pour obtenir sa ratification, 1643-1644.

-

AC Bourg-en-Bresse : BB 104

AC Bourg-en-Bresse : BB 104. Registre des délibérations des syndics et conseils de la ville de Bourg dont : - Clôture du jardin des Jésuites sur le rempart : établissement d'une fontaine au collège, 1647-1648

-

AC Bourg-en-Bresse : BB 108

AC Bourg-en-Bresse : BB 108. Registre des délibérations des syndics et conseils de la ville de Bourg dont : - Contrat solennel et définitif, basé sur la délibération générale de 1644, passé entre la ville et le provincial des Jésuites touchant le collège, 1653-1654

-

AC Bourg-en-Bresse : BB 118