Historique complémentaire

La domus de la Garda est mentionnée en 1290 (charte du Forez, citée par Dufour) ; elle appartient alors à Pierre Jomar, bourgeois de Saint-Galmier, qui la tient en franc-fief du comte de Forez. D'après l'étude sur les maisons fortes foréziennes d'Hélène Couturier et Françoise Piponnier, il s'agirait d'une simple maison noble (domus).

La maison change de mains au début du 14e siècle, puis est acquise par la famille du Vernet (ou Verney, ou Vernay), qui la tient de 1322 à 1641 (Gras). Les Vernet sont des bourgeois de Montbrison, anoblis à la fin du 13e siècle ; Salomon cite certains des membres de cette famille, qui ont occupé des postes importants en Forez ou dans l'entourage royal : François du Verney, gouverneur du comté de Forez en 1496-1497, puis Gilbert du Verney, maître d'hôtel de François Ier (testament en 1567) et Pierre du Verney, son frère, qui est le premier à porter le tire de baron de la Garde selon la généalogie de Salomon. Un vestige de tour de défense, dégagé en 1967-1969 au pied du bâtiment sur la terrasse sud, daté par Gabriel Brassart de la 2e moitié 14e (grâce à des monnaies et à des débris de verrerie découverts au même moment), pourrait indiquer que la maison a été fortifiée au début de la guerre de Cent Ans (et serait devenue maison forte ?). La partie nord-ouest de cette tour étant prise sous un mur construit ou reconstruit dans le 4e quart du 19e siècle, il est difficile de tirer de ces vestiges des indications sur le bâtiment dont elle faisait partie. Les armoiries de la famille du Vernet sont sculptées sur le claveau central d'une porte, datable de la 2e moitié du 16e siècle, actuellement porte piétonne du portail du château (porte vue par Gras dans les vestiges du mur de clôture du château, peut-être remontée à son emplacement actuel lors des travaux du dernier quart du 19e siècle).

Le bâtiment principal présente plusieurs encadrements à cavet et congés datables du 16e siècle, en grande partie remontés cependant : porte de communication entre les deux caves et jour nord de la seconde cave ; fenêtres de l´étage de soubassement (deux côté est, une fenêtre triple côté sud) ainsi qu'une porte remontée à l'ouest, assurant la communication avec une pièce en soubassement sous l´aile sud-ouest et qui possède un évier sous un jour chanfreiné : fenêtres au 1er étage : quatre fenêtres côté est (sauf la dernière fenêtre au sud), mais dont aucune n´est sur le même module, et une fenêtre au nord, donnant sur l´évier derrière l´escalier, et remontée.

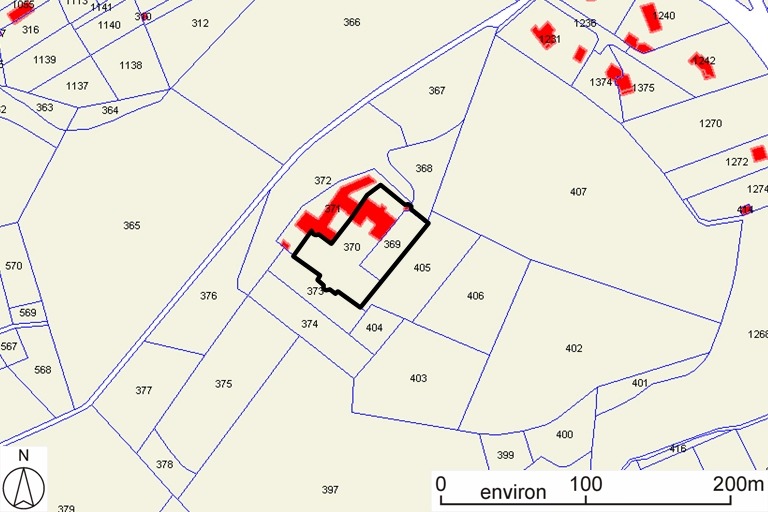

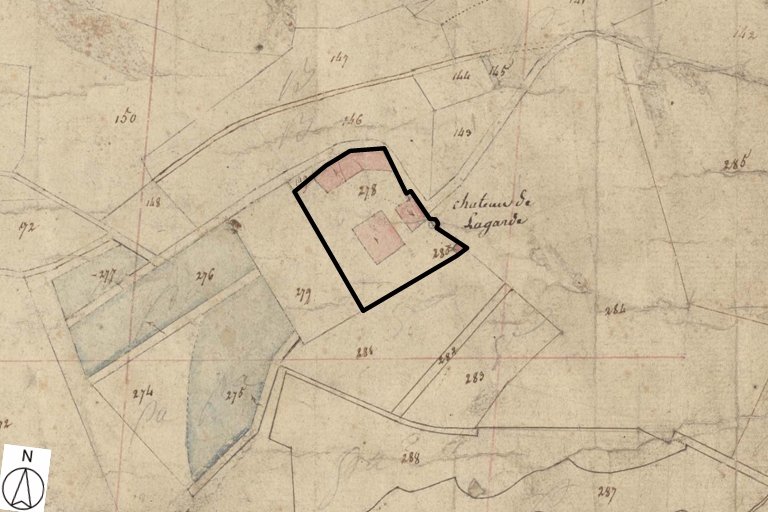

On peut supposer que l´emprise du bâtiment principal correspond à celle d´un bâtiment ancien (16e-18e siècles ?), qui s´étendait peut-être un peu plus largement au sud, vers les vestiges de la tour de défense. Cependant la superposition des cadastres de 1814 et 1984 semblent plutôt indiquer qu'à cette époque, seule la partie sud du bâtiment principal existait.

Au milieu du 17e siècle, le château change à nouveau de mains ; il passe en particulier aux Fay de la Tour-Maubourg (Jean Hector de Fay, marquis de la Tour-Maubourg, maréchal de France en 1757, serait né à la Garde en 1678).

Dès 1770, le château est inhabité selon L.-P. Gras, et "il n['en] reste rien, qu'une petite tour ruinée sur l'emplacement de la chapelle". En 1774, il est vendu par adjudication à Etienne-Marie Javelle, président de l'élection de Montbrison ; il appartient en 1825 (matrice cadastrale) à Antoine Javel. Le "château de Lagarde" (sur le plan cadastral de 1814) se compose alors d'un corps de bâtiment de plan massé (parcelle 1814 A 278-1), légèrement décentré sur une esplanade de plan à peu près rectangulaire ; il est accompagné de deux bâtiments de communs (parcelles 278-2 ou bis, "maison"), l'un formant corps d'entrée à l'arrivée du chemin (disparu), l'autre bordant le côté nord de l'esplanade (ferme, IA42002419). La tourelle-pigeonnier qui s'élève à l'angle sud-est de la cour du château est esquissée sur le plan, mais non cadastrée ; enfin un édicule cadastré "pavillon" en 1825 (parcelle A 280) est représenté à l'angle sud-est de la terrasse qui longe le château au sud (il a disparu). Selon une note manuscrite de 1856 (A. privées la Garde), les Javelle ont fait combler les fossés et construire la terrasse. Ils possèdent plusieurs parcelles autour des bâtiments, dont en particulier des vignes (dites "le Clos" sur la matrice, 1825 A 281 et 283), les étangs 1825 A 275 et 276 (la matrice n'indique pas la nature de ces parcelles), le pigeonnier 1825 A 95, au sud du hameau des Allemands (disparu) et le moulin 1825 B 202 (disparu). La demeure passe ensuite à la famille Jourjon (apparentée aux Javelle).

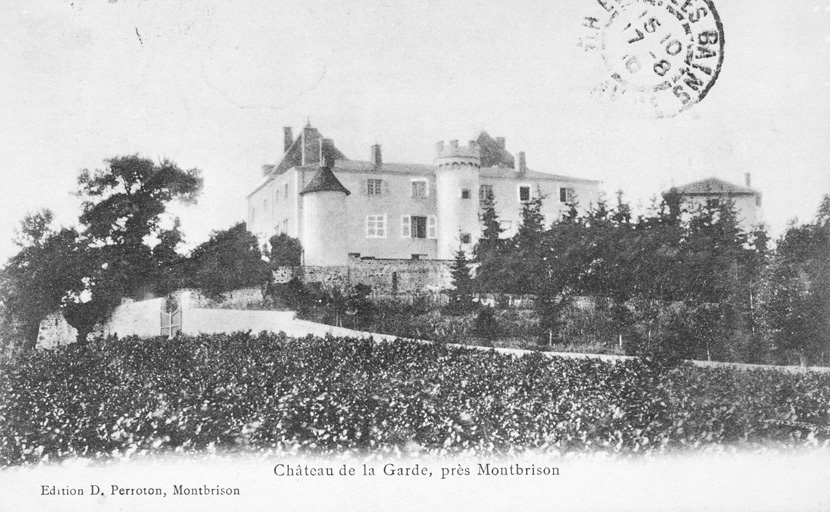

Vers 1875 (en 1877 selon Salomon), le château est vendu à André Florimond Chollet, maire de Saint-Thomas-la-Garde en 1880, député de la Loire de 1888 à 1893, puis sénateur de la Loire de 1906 à 1911. Selon Salomon, il fait transformer l'ancien bâtiment en 1878, et lui ajoute "deux ailes et une tourelle couronnée d´une flèche (...). Entre ces deux ailes, il a fait établir de belles serres, communiquant avec le château. Il reste des anciens bâtiments une tourelle et une partie des murs de clôture...". La "tourelle couronnée d'une flèche" est peut-être la demie tour crénelée (décor de briques), à usage de château d'eau, qui est appuyée contre la façade orientale du corps principal lors de cette campagne de travaux, bien que la flèche semble de jamais avoir existé (le dessin publié par Salomon n'en représente pas, ni aucune des photographies anciennes disponibles). Entre 1879 et 1891, Chollet continue d'acheter des biens immobiliers à la famille Jourjon, sans doute aux alentours de sa nouvelle demeure. Il a sans doute également fait planter des arbres sur les différentes parcelles de jardin.

En 1912, après le décès d'André Florimond Chollet, le domaine est vendu à Claude Noël Desjoyaux (73 000 F). L'acte de vente détaille les disposition des bâtiments : "un château de construction rectangulaire... partie centrale avec deux ailes au nord et au sud... le tout couvert d'ardoise". Au sous-sol [étage de soubassement] : vieille cuisine, cave laiterie, fruitier et au-dessous "cave cintrée" et "grand puits intarissable". Un moteur installé près du grand puits élève l'eau au sommet d'une tour crénelée qui flanque le château du côté est. Cette eau emmagasinée dans une cuve est distribuée dans le château.... Au rez-de-chaussée [surélevé] : grand salon, véranda, salle de billard, cuisine, office, salle à manger, grande chambre dite François Ier, cabinet, petit salon. Au 1er étage : 10 chambres. Terrasse supérieure plantée de tilleuls et d'acacias, avec un kiosque récemment construit. Deuxième terrasse, côtés sud et ouest : parterres, bosquets, grands arbres formant salle d'ombrage. Le château est vendu avec sa ferme.

En 1922, le château appartient à la famille de Launay : Aline de Launay (soeur de la veuve d'Emile Reymond) l'apporte à son époux Edouard Alfred Martel, célèbre spéléologue. Ceux-ci y ont essentiellement fait exécuter des travaux d'entretien (et aménager le bassin de la terrasse sud ?), et la demeure se présente aujourd'hui pour l'essentiel dans son aspect du dernier quart du 19e siècle, mise à part la suppression (3e quart du 20e siècle ?) de la demi tour plaquée au milieu de la façade orientale.