Historique complémentaire

La maison forte de Morenol apparaît dans la documentation écrite au 16e siècle seulement. Au début du 16e siècle, elle semble appartenir à Jacques de Puyclamand, conseiller du roi et élu de Forez. Au milieu du 16e siècle, elle est à Pierre de Tremolles (ou Tremeolles), écuyer, puis en 1593 à Philippe de Tremeolles, écuyer, seigneur de Vernoilles et de Morenol : elle est alors entourée de fossés avec pont-levis. Le 25 octobre 1637, Antoine de Tremeolles, fils du précédent, la vend à Jacques Chirat. Celui-ci est issu d´une famille de notaires puis d´officiers documentée à Sury-le-Comtal depuis le début du 15e siècle (généalogie des Chirat établie par Jean Marie de Montrouge dans ses Mémoires domestiques...) ; son père, Antoine Chirat, vient s´établir à Montbrison dans la 2e moitié du 16e siècle : il y achète une maison, vit de ses rentes et établit sa sépulture dans l´église collégiale Notre-Dame, préparant l´accès à la noblesse de la famille. Jacques Chirat (mort en 1662) commence une carrière dans l´administration royale à la fin du 16e siècle, avant d´obtenir la charge d´élu du pays du Forez en 1604. Après avoir acquis par mariage le fief de la Pommière (Grézieux-le-Fromental, voir IA42001388 et IA42001565), pour lequel il prête hommage en 1622, il achète celui de Morenol. Des commentaires portés sur des copies des actes réalisées au 18e et au 19e siècles indiquent que Morenols était sans doute un franc alleu (ce qui expliquerait le silence des archives avant le 16e siècle, la maison forte échappant à l´administration comtale) ; Jacques Chirat paye cependant la taxe de ban et d´arrière-ban en 1639, et demande à prêter hommage en 1646, en déclarant qu´il a acquis Morenol comme fief. C´est sans doute au même moment que le site change de nom pour devenir château de Montrouge (ce changement est mentionné dans un acte de 1627 portant sur la cession de droits seigneuriaux par Gabrielle de barge à Philippe de Trémolles, mais il s´agit peut-être d´un commentaire de celui qui a copié l´acte en 1728). La carte de Cassini (2e moitié 18e siècle) confirme le dédoublement du village de Morenol et du château (ou fief) de Montrouge).

Le corps de logis rectangulaire, en fond de cour, avec des tours aux angles orientaux, correspond peut-être à l´ancienne maison forte, que l´on pourrait dater de la fin du 15e siècle. Le Forez pittoresque... (et après lui Salomon) indique qu´une "façade est bâtie en briques de couleur dessinant des compartiments à la mode du Bourbonnais" ; cependant le texte n'est pas clair sur la localisation de la façade en question (qui serait à la fois "flanquée de deux grosses tours rondes" et "ornée de médaillons d'empereurs romains", ce qui est incompatible avec l'existant) et les cartes postales du début du 20e siècle ou le cliché pris par Félix Thiollier montrent déjà un château totalement enduit, ce qui ne permet pas de vérifier cette affirmation.

Ce logis a été agrandi, sans doute après son acquisition par Jacques Chirat (donc entre 1637 et 1662), en avançant vers l´ouest la façade sur cour. L´escalier en vis contenu dans une tour qui devait être en demi-hors-oeuvre sur la façade occidentale de la maison forte s´est ainsi retrouvé pris à l´intérieur du bâtiment. L´aile en retour au sud-ouest de ce corps de logis, qui présente des encadrements d´ouvertures et une cheminée à piédroit et console oblique datables de la 1ère moitié du 17e siècle est sans doute contemporaine de cet agrandissement, de même que l´aile nord, terminée par une tour ronde ; cette tour était peut-être déjà en place, et reliée au corps de logis par un mur. La construction du portail sud vient compléter cette campagne architecturale. Jacques Chirat a sans doute été à l´instigation d´une campagne de décoration intérieure du château (voir IM42002606), et de l'aménagement d'une chapelle privée dans le château, peut-être dès 1644, dont il ne reste pas de trace (elle occupait peut-être le rez-de-chaussée de l´aile nord). En même temps, il commandite le réaménagement de la chapelle Sainte-Madeleine (actuellement chapelle Saint-Aubrin, qui jouxte le choeur au nord) à la collégiale de Montbrison, qui devient la chapelle familiale.

Dans le 3e quart du 18e siècle, Jean-Marie Chirat de Montrouge (mort en 1774) aurait fait reconstruire "le derrière de sa maison" (Mémoires domestiques...). Les lambris chantournés et les cheminées en pierre à décor Rocaille qui ornent plusieurs pièces (dont le salon au rez-de-chaussée) ont sans doute été mis en place à cette époque.

Les ouvertures ont toutes été remaniées, avec remploi d´encadrements moulurés de la 1ère moitié du 17e siècle : sur la façade occidentale, porte avec traverse remployée en linteau (armoiries rapportées au-dessus : voir décor porté), petites fenêtres du rez-de-chaussée du début du 19e siècle (? Autrefois barreaudées), fenêtres de l´étage agrandies au 18e siècle (?) ; sur la façade orientale, fenêtres de la fin du 15e ou du 16e siècle (croisée supprimée) pour la travée nord, portes-fenêtres au rez-de-chaussée remaniées au 19e siècle, fenêtres de l´étage agrandies au 18e siècle ; sur la façade nord de l´aile sud, portes aménagées dans les anciennes fenêtres (porte orientale percée au 20e siècle), la fenêtre à croisée de l´étage semble la plus authentique (2e quart 17e siècle). Les ouvertures à linteau en plein-cintre du comble ont peut-être été mises en place lors d'une campagne générale de réfection du comble après l'agrandissement par Jacques Chirat. Les fenêtres en demi-lune de l'aile nord (côté nord) ont sans doute été mises en place au milieu ou dans la 2e moitié du 19e siècle.

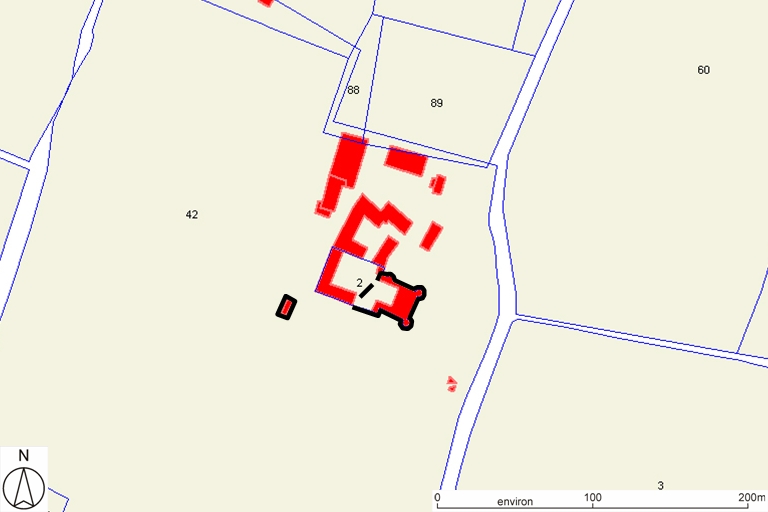

Sur la première matrice cadastrale (avant 1830), l'édifice est mentionné à la parcelle F 61 bis, "château et cour", avec un "jardin parterre" devant la façade occidentale (parcelle F 62).

Les quatre portails en brique et pierre édifiés à différents accès du parc et du château sont datables de la fin du 19e siècle (une facture du serrurier Palley, de Montbrison, datée de 1891, est conservée au château ; le dessin signé Emile Fayolle, également daté de 1891, représente l'un de ces portails). En 1887, le domaine comptait en tout 91 ha.

Après le décès d´Albert Chirat de Montrouge, mort célibataire en 1914, le château a traversé une période d´abandon (pendant laquelle la cheminée en bois sculpté de la salle à manger a été démontée ; voir IM42002607). Il a été racheté dans le 3e quart du 20e siècle par M. Prodon, industriel à Saint-Chamond, qui l´a très largement restauré et remanié (travaux par l'entreprise de maçons Bressiani, de Saint-Romain-le-Puy ; renseignement oral) ; on lui doit entre autres la réfection des toitures, la remise en place de décors déposés, trouvés dans le grenier (voir IM42002609) et l´aménagement du parc.

Un important fonds d´archives était conservé au château de Montrouge. Il a sans doute été en grande partie classé et recopié par Albert Chirat de Montrouge, qui était membre de la Diana (société archéologique et historique du Forez). Le fonds a été donné aux Archives départementales de la Loire en 2000 par Jean Gonon (cote 145 J, 15 cartons, documents datés entre 1380 et 1911), les copies (et quelques originaux) restant au château ; les originaux conservés aux Archives départementales ont été consultés par sondage, ce sont les copies et les notes d´Albert Chirat de Montrouge qui ont majoritairement servi à réaliser ce dossier.

Description complémentaire

Le château est édifié au nord du hameau de Morenol, entre le Vizézy et le Moingt (son affluent) ; des dérivations du Vizézy alimentaient plusieurs étangs (Le Grand étang de Montrouge existe en 1480 ; quatre étangs sont régulièrement cités au 18e siècle, deux subsistent au 19e) et un moulin (mentionné au 16e siècle) dépendant du domaine, ainsi sans doute que le fossé qui entourait encore l´édifice à la fin du 16e siècle (il n´en reste plus de trace). L´édifice était entouré de bois, à l´ouest, et d´étangs, au nord et à l´est ; au sud se trouvait un clos (signalé sur le plan de 1809), correspondant peut-être à l´emplacement de la vigne mentionnée au 16e siècle. A proximité était édifié un pigeonnier, mentionné au 16e siècle, cadastré en 1809 (parcelle F 135), cité sur un état de la propriété en 1867 et sur un acte notarié en 1887 (Savigneux hier...), mais mentionné comme disparu sur un bail de 1899 (renseignement oral : pigeonnier à toit chauffoir à deux versants, situé devant le château, avant le chemin, détruit dans les années 1960). Dans la 2e moitié du 19e siècle, les abords sont modifiés par le changement du tracé de la route, transportée plus à l´est, ce qui permet la constitution d´un parc clos (mur en moellon de granite) au sud et de part et d´autre des bâtiments. Trois portails identiques (porte piétonne et porte cochère, à piliers en brique et pierre alternées, avec des vantaux à barreaux en fer, interrompus par un bandeau à volutes) commandent les accès au parc : un au sud, au départ du chemin reliant le château au hameau, marqué par l´aménagement d´une esplanade en demi-lune sur laquelle est plantée une croix (voir IA42003439 ; les vantaux du portail sud ont été arrachés) ; un à l'est, le long de la route, dans l'axe des bâtiments de la ferme ; le dernier le long du chemin entre la route et la ferme, sur un muret qui sépare le "jardin parterre" du château des parties agricoles.

L´édifice se compose d´un corps de logis cantonné de deux tours du côté est, avec deux ailes (l´aile nord se termine par une tour de plan circulaire, l´aile sud par un retour au sud, l´extrémité sud de l´aile étant pourvu d´une toiture individualisée à croupes, qui lui donne l´aspect d´une quatrième tour) délimitant une petite cour à l´ouest, ouverte sur une cour de communs fermée au nord-ouest par un corps de bâtiment en L (voir IA42003441). L´accès à cette cour est commandé par un portail avec porte cochère à fronton triangulaire (voir description du décor porté) et porte piétonne, percé dans le mur sud, à l´extrémité du tracé de l´ancien chemin venant du hameau de Morenol. Au nord se trouvent les bâtiments de la ferme (voir IA42003442). Puits à proximité du portail est de la cour de la ferme, à l'extérieur.

Le logis est un bâtiment double en épaisseur, avec, sur jardin, trois pièces en enfilade (du nord au sud : cuisine, salle à manger et salon ; la salle à manger a été subdivisée pour créer un couloir dans l´axe de l´entrée. La cuisine a une cheminée d´angle en granite, à linteau droit (L=158) sur consoles en oblique et piédroits moulurés à cavets), précédées côté cour d´un vestibule (avec des toilettes) encadré de chaque côté du départ des ailes latérales. Une tour d´escalier en vis (en pierre, dernières marches en bois) est implantée sur le gros de mur (ancien mur de façade) séparant le vestibule du salon. L´aile sud est actuellement divisée en quatre pièces d´habitation, plus une pièce dans la tour ; la pièce centrale est pourvue d´une cheminée en granite, à linteau droit (L=250) sur consoles en oblique et piédroits moulurés à cavets (h=188). L´aile nord est une remise. L´étage reproduit une distribution similaire, avec trois grandes chambres et un couloir côté est, un grand corridor le long du côté ouest, une bibliothèque puis une chambre avec garde-robe et cabinet de toilette dans la tour dans l´aile sud, une chambre (extrémité non visitée) dans l´aile nord.

L´édifice est en pisé (visible dans les combles) enduit, avec des encadrements en granite (quelques encadrements en bois : certains encadrements extérieurs de l´aile nord, encadrements de portes intérieures à l´extrémité ouest de l´aile sud, vers la garde-robe et le cabinet de la dernière chambre - assemblage à grosses chevilles rondes - et extrémité est de l´aile nord). Les toits sont à longs pans et croupes, en tuile creuse (tuile écaille sur le retour sud-ouest) ; toits coniques sur les tourelles angulaires et sur la tour d´escalier, avec des pentes diverses, en tuile creuse ou tuile écaille (tours orientales ; génoise pour la tour sud-ouest).

Le parc présente un aménagement très simple, avec quelques bosquets et des allées. Il comprend un chenil, au sud-ouest du château. Il était bordé à l´ouest par une piste annulaire pour l´entraînement des chevaux. Enfin une petite pièce d´eau est creusée au nord-est des bâtiments.