Constitution du domaine de Sourcieux :

Le domaine de Sourcieux (Chalain-le-Comtal) est l´un des exemples les plus aboutis de l´aménagement de la plaine du Forez par des familles de la bourgeoisie stéphanoise qui, une fois établie leur fortune dans l´industrie textile ou métallurgique, voient dans l´acquisition de grandes propriété foncières, symboles du mode de vie aristocratique, l´aboutissement de leur ascension sociale. Les demeures qu´ils aménagent ou font construire sur leurs terres sont destinées à être à la fois des résidence de campagne, des lieux de loisirs (la chasse est un "sport" noble par excellence) mais aussi des lieux de production. La terre est avant tout un solide investissement, et certains de ces capitaines d´industrie s´intéressent à sa mise en valeur selon les techniques les plus novatrices qui se répandent en ce milieu du 19e siècle.

A la fin du 18e siècle Sourcieux aurait appartenu à la famille de Rochefort (M. Grange). En 1812, la partie nord du domaine est à la veuve Praire (première matrice cadastrale : parcelles C 241, maison et bâtiments ruraux, C 242 et 243, jardin ; C 244, maison et bâtiments ruraux, C245, jardin), et le corps de bâtiment sud à Simon Plagnieu (Plan géométral du domaine de M. Simon Plagnieu... 1814). En 1819, le "domaine et locaterie de Sourcieux" sont vendus au lyonnais André Malmazet (30 000 F, "revendus plus tard à Christophe Balaÿ" ; Gerest). En effet dès 1826, Christophe Balaÿ achète ses premières terres autour de Sourcieux, à Jean-Baptiste Ravel de Montagny (Laurent, 2007). A partir de ces premières acquisitions, Jean-François Marie, dit Francisque Balaÿ (1820-1872), crée dans la plaine du Forez un domaine agricole modèle.

Descendant d´une famille de passementiers installés à Saint-Etienne depuis la fin du 18e siècle, il fait lui-même une carrière florissante dans la banque et le commerce de rubans, pour laquelle il s´associe à son oncle et beau-père Jules Balaÿ (il épouse en 1849 sa cousine Antoinette, dite Antonie ou Antonia, 1831-1901), dont il suit également les ambitions politiques : maire de Chalain-le-Comtal en 1860, il succède à Jules comme député ente 1863 et 1869.

Les qualités qui ont fait la réussite des entreprises Balaÿ, l´esprit d´initiative et le goût pour les innovations techniques, se retrouvent dans l´oeuvre de Francisque Balaÿ dans son domaine de la plaine du Forez. Son séjour en Angleterre, à la fin de ses études, a peut-être déjà éveillé sa curiosité pour les sciences agricoles ; dès 1854 il rentre à la Société d´agriculture de Montbrison et, en 1856, à la Société impériale d´agriculture, d´industrie, des sciences, des arts et belles lettres de Saint-Etienne, dont il est élu président à partir de 1862. Il y fréquente les meilleurs agronomes foréziens : Camille de Meaux, Joseph Palluat de Besset et Emmanuel de Poncins avec qui il fonde la Société d´encouragement pour la protection et l´élève des chevaux dans le département de la Loire, et remporte des prix aux comices agricoles auxquels il participe.

Il expérimente ainsi sur ses 300 ha de terres (le domaine est encore agrandi par la suite : environ 450 ha lors de la succession d´Antonie Balaÿ en 1904, selon Gerest) le drainage et l´irrigation (plus tard une artère du canal du Forez traverse le domaine, dans le dernier quart du 19e siècle) qui permettent d´assainir ces terres marécageuses et de les rendre cultivables, crée 30 hectares de prairies artificielles, apporte engrais et amendements, modernise le matériel agricole (l´inventaire de sa succession dénombre pas moins de 18 charrues, ainsi que trois faucheuses, un râteau à cheval, deux râteaux américains, une machine à battre, une moissonneuse...). Son rôle dans l´amélioration du cheptel est aussi particulièrement important : en 1872 les étables de la ferme de Sourcieux, au nord de la demeure (IA42003483), comptent une quinzaine de vaches et douze taureaux de race Durham ; une quinzaine de chevaux de course (juments et poulains) est également élevée au domaine.

Les bâtiments :

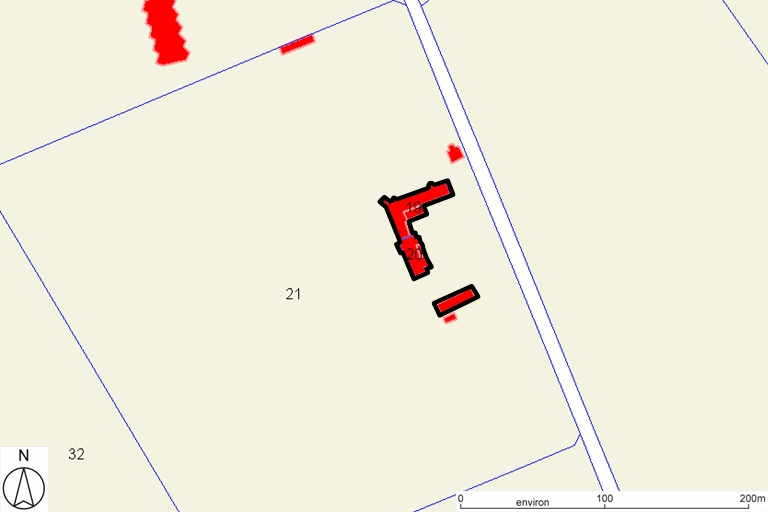

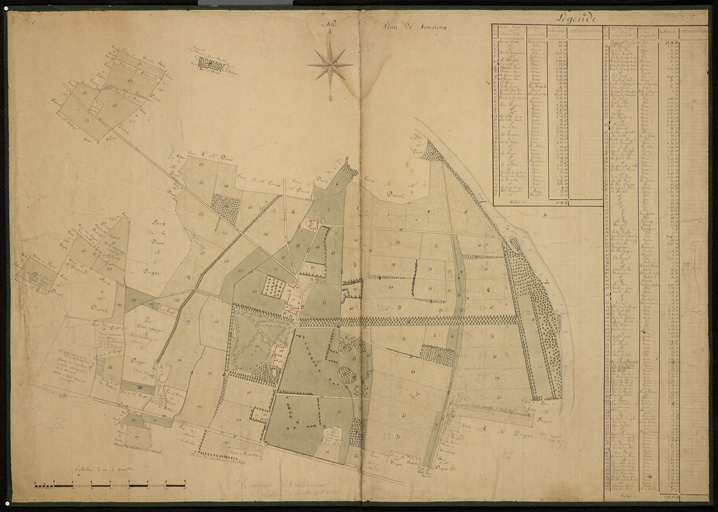

Le Plan d´ensemble de la terre de Sourcieux (A. Privées Sourcieux) montre les bâtiments du domaine qui bordent le chemin de Montrond à Boën (route départementale 6) au milieu du 19e siècle. L´implantation des édifices n´a guère changé depuis le premier plan cadastral (vers 1808 ?), mais les plans-masses des édifices montre qu´ils ont été reconstruits au au moins très modifiés. Le document n´est pas daté, mais il figure la chapelle (n°102 du plan) ; voir IA42003482), sans doute édifiée dès le milieu des années 1850. Le "bâtiment de maîtres" (n°100) présente déjà le plan en L actuel, mais avec une troisième aile fermant sa cour au sud, et un corps de ferme, à plan en forme de F, accolé au sud (n°101). À l´ouest s´étend un parc avec allées sinueuses et plan d´eau (n°103 : "pré, jardin et péchoire") ; au nord-est, une grande allée bordée d´une double rangée d´arbres rejoint la Loire. Au sud du parc se trouve la petite ferme du Cerizet (n° 106), mais les principales fermes du domaine sont au nord : la ferme de Sourcieux (n° 144, bâtiment et cour "chez Jardin", n° 141, "Porcherie" et cour, n° 141, "le Grand Hangar", avec de l´autre coté du chemin la "boutique du menuisier" et la "boutique du maréchal". au niveau du carrefour se trouve la ferme de Villeneuve (n°131 ; voir IA42003484), et plus loin au nord-est, la ferme de Grange Neuve (n°1 ; voir IA42003485). Un verger est planté entre les fermes de Sourcieux et de Villeneuve (n° 134).

Le corps de bâtiment nord et l´angle nord-ouest de la maison des maîtres, qui étaient peut-être déjà à destination de communs, peuvent avoir été reconstruits (en tout ou partie) dans le 3e quart du 19e siècle. Sur le plan-masse du Plan d´ensemble... sont dessinés la tour d´angle, et peut-être les tourelles engagées de la façade nord, ainsi qu´une partie en saillie qui n´existe plus. Ces tours ne sont pas représentées sur le premier plan cadastral, mais cela peut être dû à la petite échelle utilisée (1:5000), qui ne permet pas les détails. Un bâtiment préexistant est donc peut-être remployé dans ce corps de bâtiment, mais sa datation est son aspects sont impossibles à déterminer. Le toponyme de Sourcieux apparaît en effet dès 1255 dans les chartes du Forez (Dufour) ; cependant l´imposante cheminée en granite de la cuisine, datable de la 2e moitié du 15e siècle, est sans doute quand même un élément rapporté provenant d´un autre édifice.

Après la mort prématurée de Francisque Balaÿ en 1872, c´est sa veuve Antonie qui reprend les travaux d´aménagement du domaine et l´exploitation de la ferme, avec une énergie dont le souvenir s´est perpétué. C´est elle qui fait reconstruire la maison des maîtres, en "château moderne" ou "nouveau Sourcieux", par l´architecte parisien Anatole de Baudot, disciple de Viollet-le-Duc, connu pour son intérêt pour les techniques et les matériaux nouveaux, comme le béton, qui est architecte diocésain de Clermont-Ferrand en 1875. Le projet pour une "Maison de campagne près Montrond (Loire)" est en effet publié par Viollet-le-Duc dans les Habitations modernes en 1875. selon les commentaires joints aux planches, "il s´agissait ici de profiter d´une ancienne construction, et de l´améliorer", la "partie des bâtiments réservée aux maîtres [étant] reconstruite en partie". Le plan (pl. 81, 82) montre que les travaux se sont portés sur le L nord-ouest : les communs (aile nord et partie nord de l´aile ouest) n´ont peut-être pas été réorganisés lors des travaux d´Anatole de Baudot, mais seulement rhabillés côté cour (ils présentent sur le plan des dispositions similaire à l´existant). L´aile sud a sans doute été démolie, de même que la majorité des bâtiments (communs et ferme) situés au sud de cette aile.

Sur le plan dessiné par Anatole de Baudot, l´aile nord est aménagée en écurie à chevaux, avec box, remise et sellerie, et un passage avec un escalier à la jonction avec l´aile ouest. Un porche couvert occupait l´angle des deux ailes (visibles sur une carte postale du 1er quart du 20e siècle, démoli sans doute dans le 3e quart du 20e siècle). Les inventaires du domaine montrent la place importante occupée dans la vie quotidienne par les chevaux et les véhicules hippomobiles (le domaine en compte alors au moins cinq : omnibus, berline, phaeton, break et victoria, avec deux attelages de deux chevaux et une jument pour les tirer). L´aile ouest est divisée en deux parties : au nord, l´habitation des domestiques, au sud, celle des maîtres. L´habitation des domestiques comprend, au rez-de-chaussée, un cellier voûté dans l´angle des deux ailes, puis la salle à manger des domestiques et une grande cuisine (où se trouve la cheminée de la 2e moitié du 15e siècle). A l´extrémité se trouve un vestibule traversant avec un escalier (tournant, à retours, avec jour, en bois), non prévu par le plan d´A. de Baudot. L´habitation des maîtres a été reconstruite totalement lors des travaux de 1875, mais elle ne correspond pas parfaitement au projet publié, qui prévoyait, au rez-de-chaussée, des pièces de réceptions (salle à manger, grand et petit salons, billard) organisées autour d´un escalier reprenant "le parti de l´escalier du vieux château de Saint-Germain-en-Laye, en plus modeste", avec une saillie en façade postérieure, avec au nord un office et une "salle des chasseurs", et un escalier en vis demi-hors-oeuvre. Le plan réalisé conserve le promenoir couvert en façade, avec un oriel montant de fond, de plan semi-octogonal, à l´extrémité nord (mais qui ne contient pas d´escalier) ; l´escalier est déporté vers le nord, et les pièces desservies par un couloir : salle d´armes, salle à manger et grand salon côté parc, petit salon et cabinet côté cour. Le premier étage comprenait les chambres (selon le plan : chambres "Monsieur" et "Madame", chambres des filles et des garçons, situées de part et d´autre de l´alcôve de l´institutrice, le couple Balaÿ ayant eu neuf enfants, dont deux morts en bas âge (ces dispositions ont été modifiées).

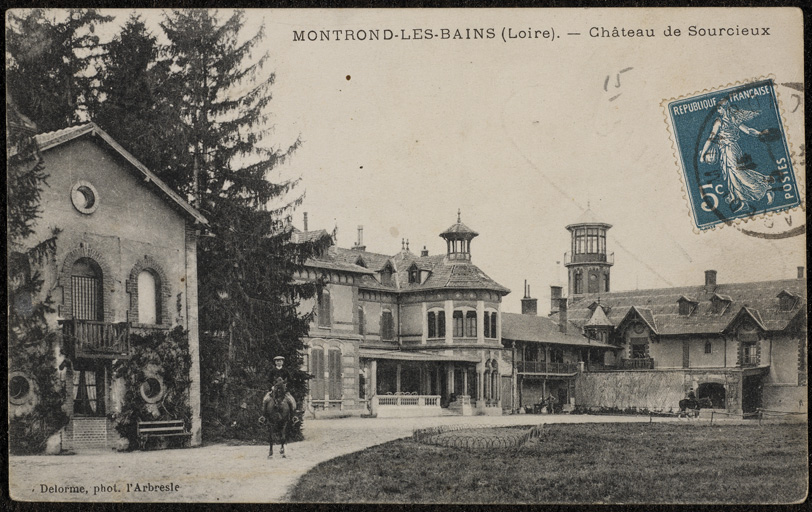

Le traitement des élévations bien visibles au fond d´une vaste cour qui s´étale le long de la route Magneux-Hauterive - Boisset, bordée d´un muret bas surmonté d´une grille qui permet d´en admirer l´architecture pittoresque, est particulièrement soigné : selon le projet, "rien n´est donné au luxe sur ces façades qui cependant, par l´exacte application des matériaux, prennent en exécution cet aspect gai et plaisant qu´on aime à trouver dans les habitations rurales". Les façades sur cour des communs ont été créés ou rhabillées dans le 3e quart du 19e siècle, avec un balcon-galerie ou aître devant la partie habitation des domestiques (avec garde-corps à balustres en bois et consoles en volutes de fer forgé), et un traitement décoratif de la partie écurie, avec encadrements en brique, avancées de toits et lucarnes. La tourelle d´angle, reconstruite (?) en brique, supportait un belvédère (le projet prévoyait un pigeonnier en pan de bois). Les élévations nord et ouest ont été traitées à l´économie ; les deux tourelles engagées sont également des constructions en brique, avec des fausses archères-canonières.

La façade sur cour l´habitation des maîtres est animée par la saillie du petit salon à gauche et l´oriel surmonté d´un clocheton à droite, qui encadrent une terrasse couverte. Les élévations de sont remarquables par le choix des matériaux colorés : brique rouge, granite, pierre de Volvic et enduit blanc, avec frise de carreaux de céramique colorés sous le toit. Le traitement des toits suit la même logique décorative : tuiles plates mécaniques couleur ardoise sur l´aile ouest, avec toits en pavillon ou croupe polygonale, à égout retroussé, sur les extrémités de l´habitation des maîtres ; tuiles plates mécaniques couleur brique avec bandeaux horizontaux plus sombres (tuiles unies côté extérieur).

En 1883, l´architecte stéphanois Léon Lamaizière effectue quelques aménagements secondaires (lambris des salons, porche, fosse).

Un grand parc orné de bosquets de chênes et de quelques séquoias entourait la maison, cantonné à ses angles de portails surmontés de créneaux en brique ; une orangerie qui ferme le troisième côté de la cour pouvait abriter plantes rares et arbustes des froides brumes des hivers de la plaine. Un passage couvert prévu sur le projet (jamais réalisé) devait la relier directement au logis.

Après la mort d´Antonie Balaÿ en 1901, le domaine de Sourcieux est partagé entre ses héritiers. Les terres sont divisées, les fermes vendues (Gerest). Louis Chatin (voir IA42003170, château de Beaurevert à Mornand-en-Forez), qui avait épousé Marie Balaÿ en 1893, devient propriétaire du coeur du domaine. La famille Chatin (Louis, 1866-1947, puis son deuxième fils Lucien, né en 1896) y effectue des travaux dans les années 1940 (construction de la seconde ferme de Villeneuve, confiée à l´architecte lyonnais Georges Curtelin ; voir IA42003486). Sans doute un peu plus tard, dans les années 1960, les élévations des communs sont simplifiées côté cour, avec suppression du porche et rabaissement de la tour-belvédère. La grande propriété agricole n´existe plus mais la vocation du site est perpétuée par l´installation de la Coopérative d´élevage de la Loire - Insémination artificielle (créée en 1946), qui occupe les bâtiments de la ferme de Sourcieux (voir IA42003483), l´emplacement de l´ancienne ferme de Cerizet et des bâtiments neufs, à l´angle de la route de Montbrison à Montrond et de la route de Magneux-Hauterive à Boisset (élevage sur une superficie de 73 ha en 1973 selon Gerest ; à l´origine le centre occupait également les bâtiments de la ferme de Sourcieux). L´orangerie a été transformée en logement et les accès ont été modifiés.