1. Contexte institutionnel et objectifs

Les sites industriels ont désormais toute leur place dans la notion de patrimoine culturel, en témoigne le succès des visites d’ensembles industriels chaque année lors des Journées du Patrimoine. Malgré tout, leur avenir reste souvent très incertain ; leur transformation rapide, leur abandon ou leur démolition justifient pleinement l’attention d’un service comme celui de l’Inventaire général du patrimoine culturel. Ces sites occupent une place importante en Auvergne-Rhône-Alpes, même si cet état de fait va à l’encontre des idées reçues. Une exposition du service de l’Inventaire, « Industries en héritages. Entre paysage et architecture » inaugurée au 1er semestre 2017, a présenté un panorama de la richesse et de la diversité des industries dans les 12 départements que compte désormais la nouvelle région. Les produits de cette industrie ainsi que la taille des établissements qui les produisent sont très divers, allant de la petite fabrique artisanale aux grandes usines à rayonnement national, voire international.

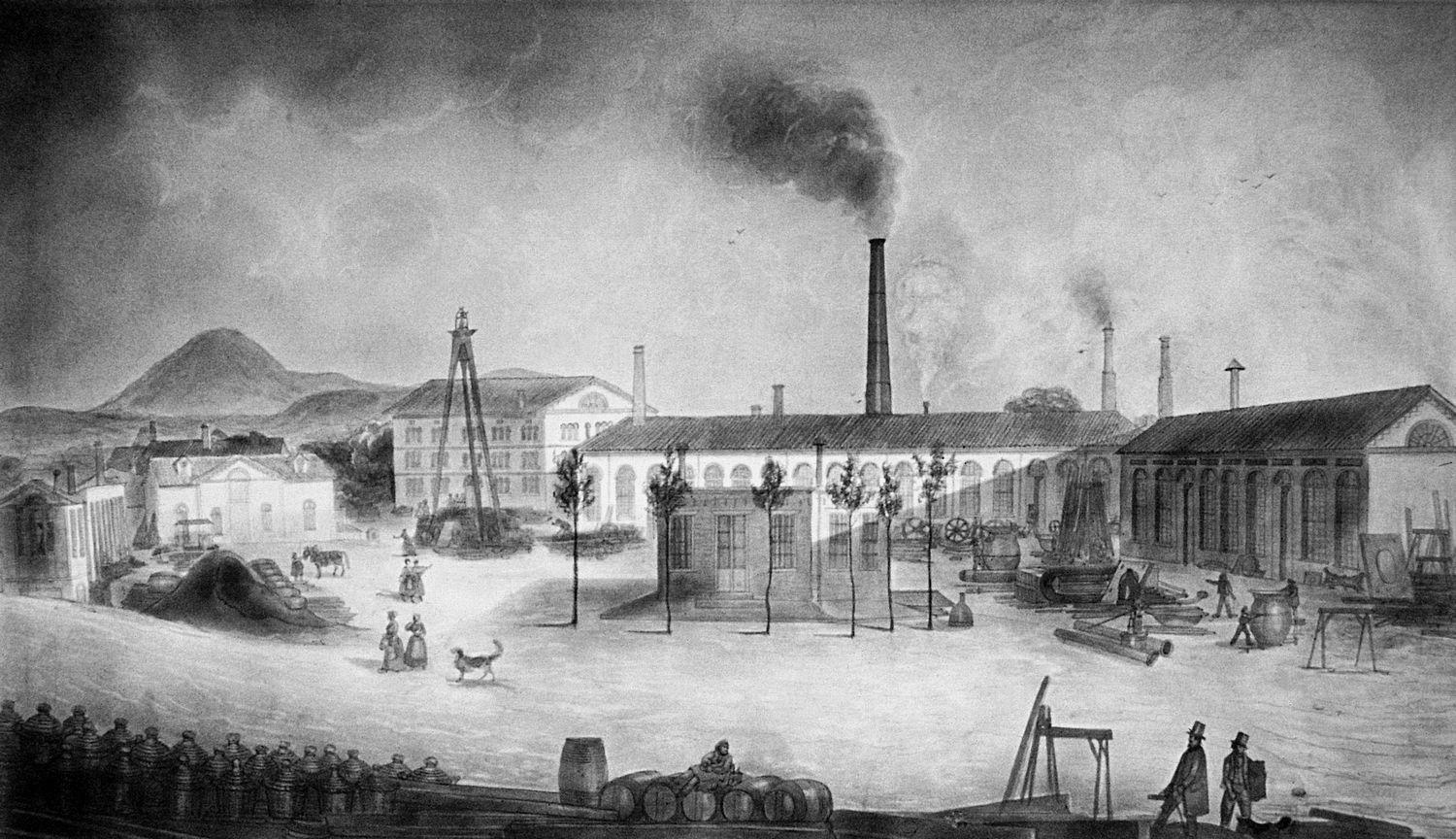

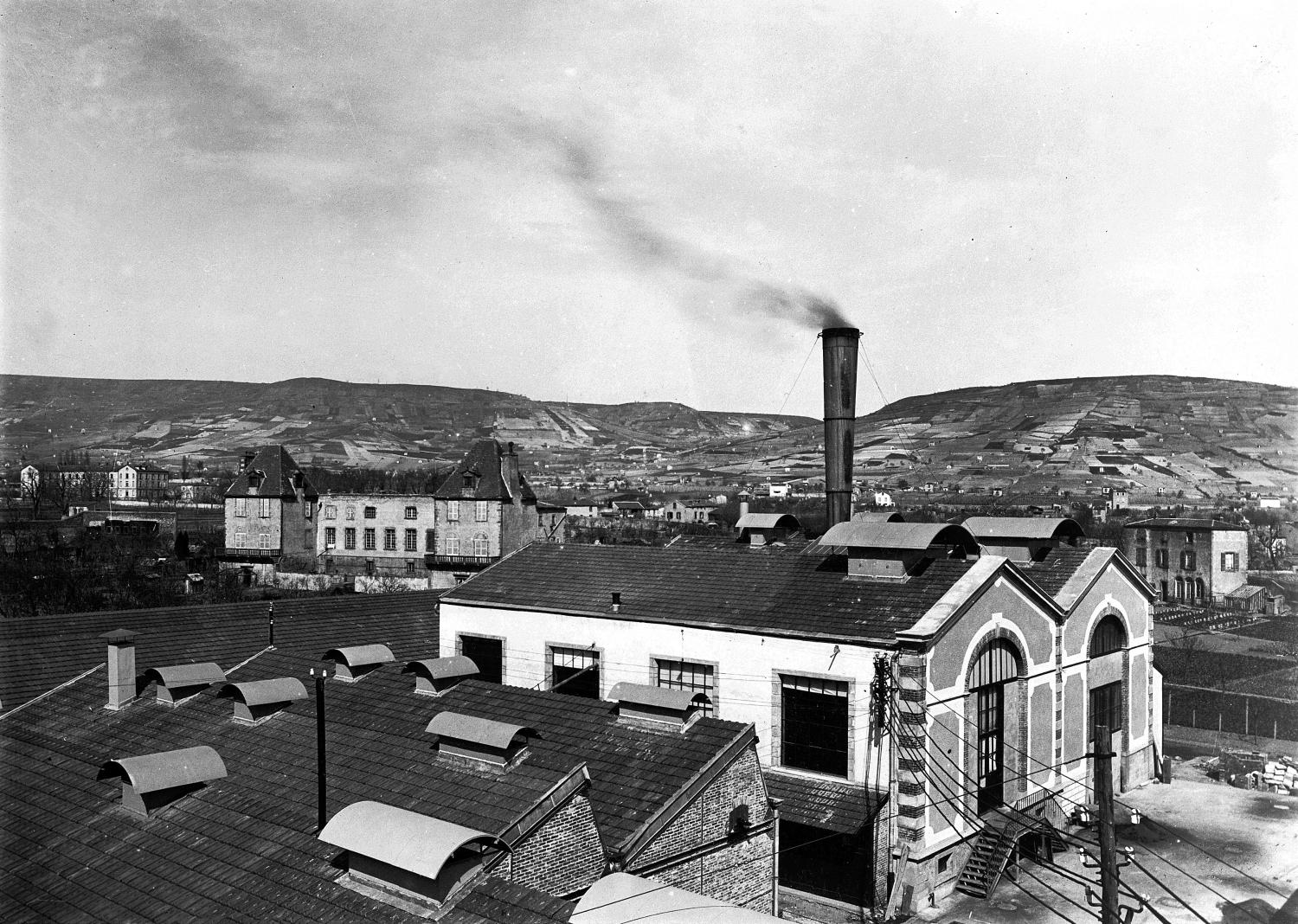

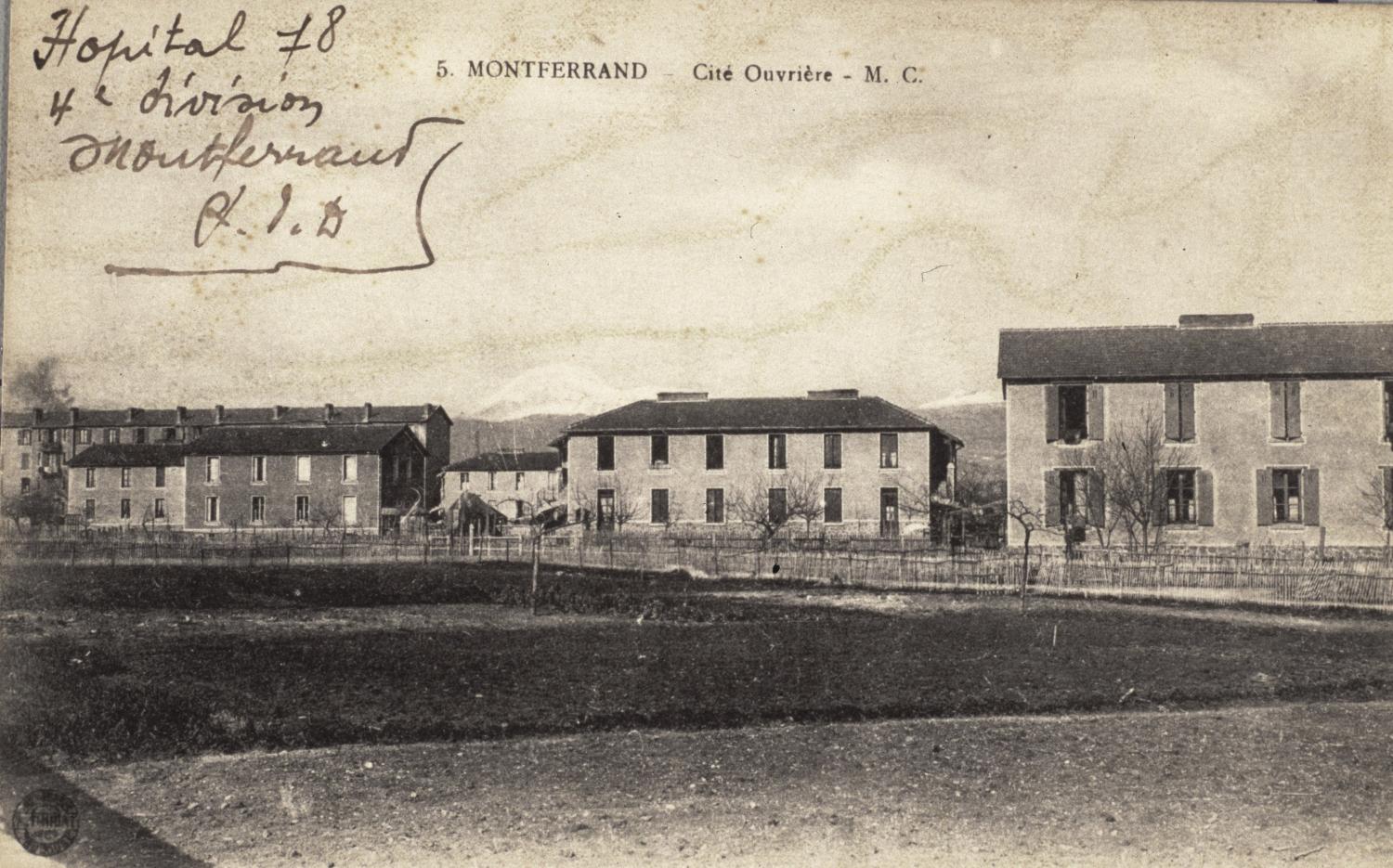

La manufacture Michelin, dont le siège se trouve depuis l’origine à Clermont-Ferrand, est de celles-ci. La notoriété de la firme est bien établie depuis fort longtemps, et de multiples ouvrages et articles ont été publiés sur de nombreux aspects - techniques, historiques, économiques, sociologiques… Malgré cette notoriété, le service régional d’Auvergne-Rhône-Alpes s’est peu penché sur le « patrimoine Michelin » jusqu’à aujourd’hui, hormis un article sur la cité-ouvrière de la Plaine, daté de 1991, et des prises de vues générales, en particulier lors d’une « opération d’urgence » avant la démolition du site Estaing en 2005. L’objectif d’une étude d’inventaire sur la firme est donc, en adoptant un point de vue centré sur l’architecture et l’urbanisme des différents sites, et en s’appuyant sur les méthodes propres au service, d’aborder l’ensemble du patrimoine Michelin dans sa dimension locale (commune de Clermont-Ferrand et communes voisines) : usines, cités, équipements sociaux, sportifs, etc., afin d’en retracer l’histoire, de conserver la mémoire des sites destinés à évoluer, et enfin de les faire connaître à un large public.

2. Descriptif de l’opération

a. Délimitation de l’aire d’étude

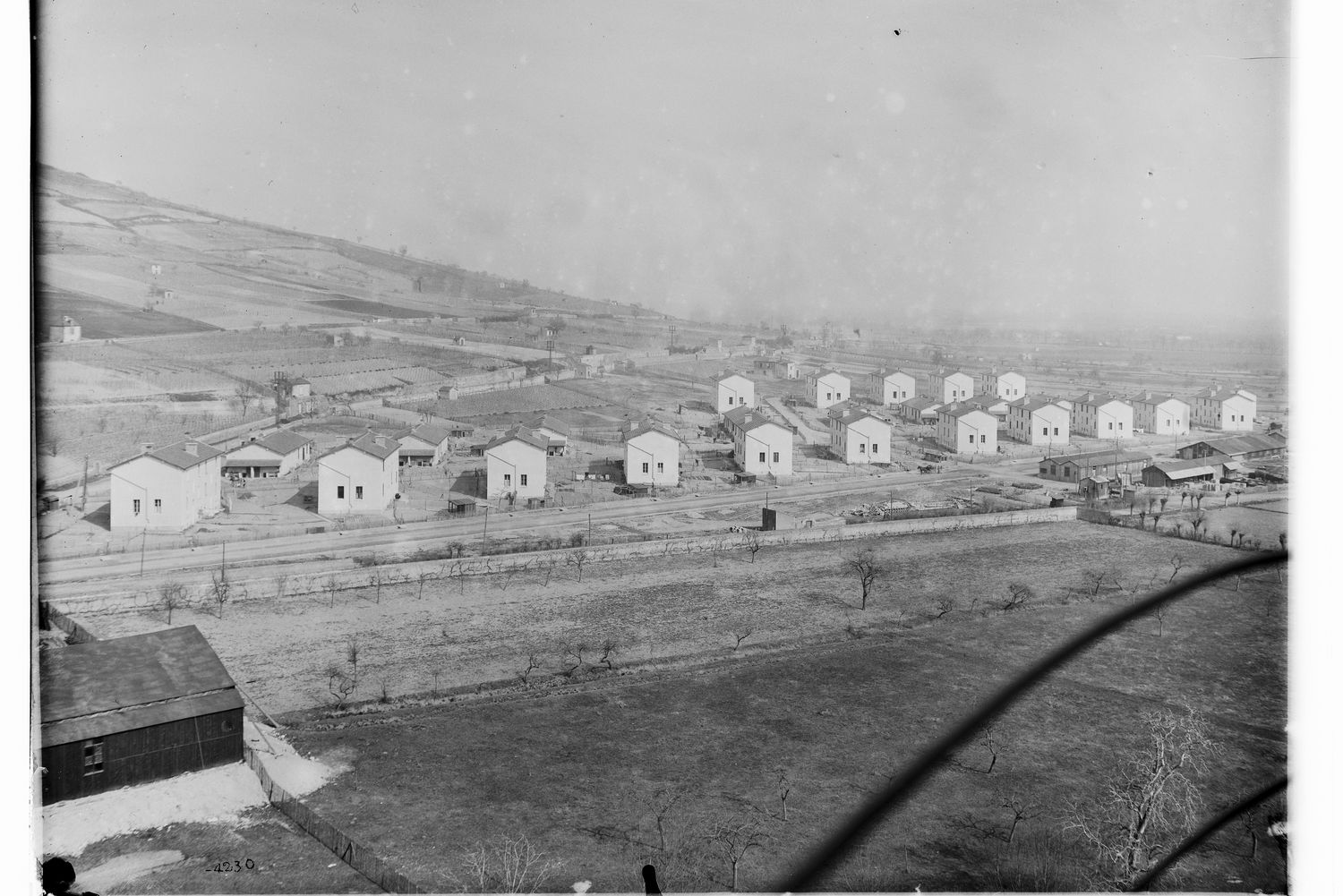

Dans les années 1930, les entreprises clermontoises étaient essentiellement implantées aux marges du noyau ancien de la ville, en limite des communes de Clermont et de Chamalières à l’ouest, et à l’est dans le quartier de la gare ainsi qu’en direction de Montferrand. Les besoins grandissants de terrains liés au développement de l’industrie (et de l’industrie du caoutchouc en particulier) à partir des années 1950 ont entraîné un glissement de ces secteurs vers l’est de l’agglomération1. Un couloir industriel entre Riom et Le Cendre s’est en effet installé le long d’un axe nord-sud, au plus près des grandes voies de communication que sont la voie ferrée, l’ancienne route nationale 89 et les autoroutes A71 et A75. Michelin, parmi d’autres, s’est aussi installé dans cette zone industrielle nord2. Étudier l’implantation de la firme Michelin implique donc de suivre son développement bâti - en ce qui concerne le volet purement industriel (usines, sites de stockage, centres d’essais et de recherche,… voir dossier IA63002616) - depuis le berceau de la Manufacture, sur la place des Carmes (1889), jusqu’à ses extensions progressives vers le nord–nord-est, Estaing (1913), Cataroux (1921), la Combaude (1960), Ladoux (1963), Chantemerle (1970). S’ajoutent à cela les implantations d’infrastructures créées par la Manufacture dans Clermont et son agglomération (proche banlieue et communes avoisinantes) : en premier lieu l’habitat social des cités ouvrières, installées essentiellement sur le flanc est de l’agglomération (des années 1910 jusqu’au tout début des années 1980), mais aussi les écoles, les équipements sportifs, les locaux commerciaux, les lieux de culte, … (voir dossier IA63002617)

b. Les enjeux scientifiques

Si l’histoire de la Manufacture est désormais bien connue par le biais de nombreuses études universitaires ou journalistiques et grâce au musée de L’Aventure Michelin, l’intérêt de cette nouvelle étude réside dans la compilation, photographique et cartographique, des différentes données anciennes et récentes, et surtout d’un état des lieux du patrimoine bâti encore existant. État des lieux d’autant plus intéressant qu’il se fera à la veille, semble-t-il, de transformations importantes pour le parc immobilier de la firme et donc de la ville de Clermont elle-même. L’une et l’autre demeurent en effet étroitement liées, même si ces liens ont sans doute changé de nature depuis la 1ère implantation de l’usine Barbier-Daubrée, devenue Michelin, et si l’on va vers une certaine patrimonialisation des friches industrielles3. L’un des objectifs pourra donc être aussi de comprendre et de souligner les intrications entre la ville et son industrie pneumatique depuis bientôt 130 ans. Il conviendra également dans ce cadre-là, d’intégrer à cette réflexion sur l’urbanisme clermontois l’ensemble de l’immobilier Michelin, comme dit ci-dessus, et en particulier les cités (leur implantation, leur typologie et la façon dont elles ont été transformées depuis leur revente) : « Pour faire face à l’accroissement d’une main-d’œuvre dont les effectifs s’envolent [entre 1903 et 1926], la firme va […] s’imposer comme un acteur essentiel de l’urbanisation clermontoise »4. La confrontation de différentes cartes interactives sur fond parcellaire dans un SIG (système d’information géographique) permettra de vérifier et visualiser ce phénomène d’interaction ville-entreprise et de s’interroger sur la pertinence de cette même question dans l’agglomération clermontoise du XXIe siècle.

c. Les modes d’approche et leur application

Le recensement des différents sites « sur le terrain » sera précédé et accompagné d’un dépouillement bibliographique et d’archives assez large (bibliothèque et centre de documentation du Patrimoine du service de l’Inventaire, centre de documentation de l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, fonds de L’Aventure Michelin, …) et éventuellement dépouillement de fonds des archives départementales du Puy-de-Dôme ou des archives communales de Clermont-Ferrand, ainsi que d’un récolement de la documentation iconographique disponible (essentiellement dans les fonds de L’Aventure Michelin), comme des plans et des photographies anciennes (dont vues aériennes)… L’ensemble des données bibliographiques et archivistiques ainsi recueillies sera intégré (sous forme de fiches interrogeables en interne) à la base informatique CINDOC de données topo-bibliographiques du service régional de l’Inventaire. L’iconographie fera l’objet, selon les cas (en fonction du nombre de documents intéressants pour l’étude et de l’accord à négocier avec la firme Michelin), de reproduction numérique par nos soins ou d’acquisition de fichiers auprès des détenteurs de ces documents (les droits de reproduction et citations de © étant bien entendu à prendre en compte). L’enquête de terrain pour l’étude du bâti consistera en un recensement le plus large possible du bâti - à défaut d’être exhaustif - concernant avant tout les extérieurs, ainsi que toutes les parties accessibles autorisées - et pertinentes - pour les intérieurs. Pour chaque ensemble bâti, une couverture photographique numérique sera effectuée par un photographe professionnel du service de l’Inventaire. En parallèle, des photos de travail pourront être prises par la chercheuse au cours des différentes visites. Ce recensement s’appuiera sur les fonds de plans cadastraux les plus récents et donnera lieu à la mise en place d’un SIG (système d’information géographique), afin de cartographier les observations de terrain et de les croiser avec d’autres données cartographiques issues des plans anciens et des informations tirées de la recherche historique préliminaire.

Des dossiers électroniques consultables sur Internet ainsi qu’au Centre de documentation du patrimoine du service régional de l’Inventaire seront réalisés. Les différentes prises de vue, des éléments de cartographie ainsi que d’éventuels relevés d’architecture schématiques qui auront pu être réalisés en fonction des nécessités de l’étude, seront joints aux dossiers électroniques. Une publication dans la collection nationale des « Images du Patrimoine » sera réalisée au terme de l’étude, comprenant une introduction présentant le sujet et les divers enseignements de l’étude, suivi de chapitres réservés à de "belles" images commentées. Si la recherche et l’arborescence des dossiers suivront a priori une logique d’étude site par site ou, un peu plus largement, par quartier, la publication pourra se découper en chapitres thématiques. Ce sommaire sera à préciser en fin d’enquête de terrain au vu des éléments recensés et des problématiques qui auront pu se dégager.

d. Calendrier prévisionnel

L’opération d’Inventaire du patrimoine Michelin, lancée fin 2017-début 2018, se déroulera sur environ 6 ans (c’est-à-dire jusqu’à fin 2023) ; 2023-2024 seront consacrées à la finalisation et la publication des dossiers électroniques, ainsi qu'à la rédaction d’un ouvrage dans la collection nationale des « Images du Patrimoine », ouvrage dont la sortie interviendra en 2024-2025.

3. Moyens scientifiques et techniques

Les moyens humains mis à disposition par le service de l’Inventaire pour mener à bien cette étude comptent une chercheuse spécialisée en architecture à temps plein ainsi qu’un photographe et une dessinatrice-cartographe à temps partiel. Les moyens matériels consistent en des postes informatiques et des logiciels de saisie appropriés, notamment en matière de SIG - système d’information géographique (ARCGIS), d’alimentation de sites Internet et de saisie de bordereaux aux normes de l’Inventaire (CINDOC, GERTRUDE), du matériel de prise de vues professionnel numérique (chambre grand format, appareils 6 x 7, éclairages divers) et des fournitures correspondant à la campagne photographique – entre autres, matériel de numérisation pour les photographies et documents divers à reproduire.

4. Suivi et évaluation

La direction scientifique de l’étude sera assurée par la Région, service Patrimoines et Inventaire général (direction de la Culture et du Patrimoine), avec l’assistance méthodologique, en tant que de besoin, d’experts nationaux en matière d’inventaire général (en particulier la Mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel au ministère de la Culture). Des responsables de la Manufacture Michelin feront le lien entre l’Inventaire et l’entreprise afin de faciliter le bon déroulement de l’étude. Les documents à publier ou à diffuser sur Internet seront soumis au préalable à la validation de l’entreprise Michelin. Une convention pour l'échanges de données entre la Région et la Manufacture Michelin est à prévoir.

Photographe au service de l'Inventaire Auvergne-Rhône-Alpes