Situation et inscription urbaine : un établissement particulièrement discret.

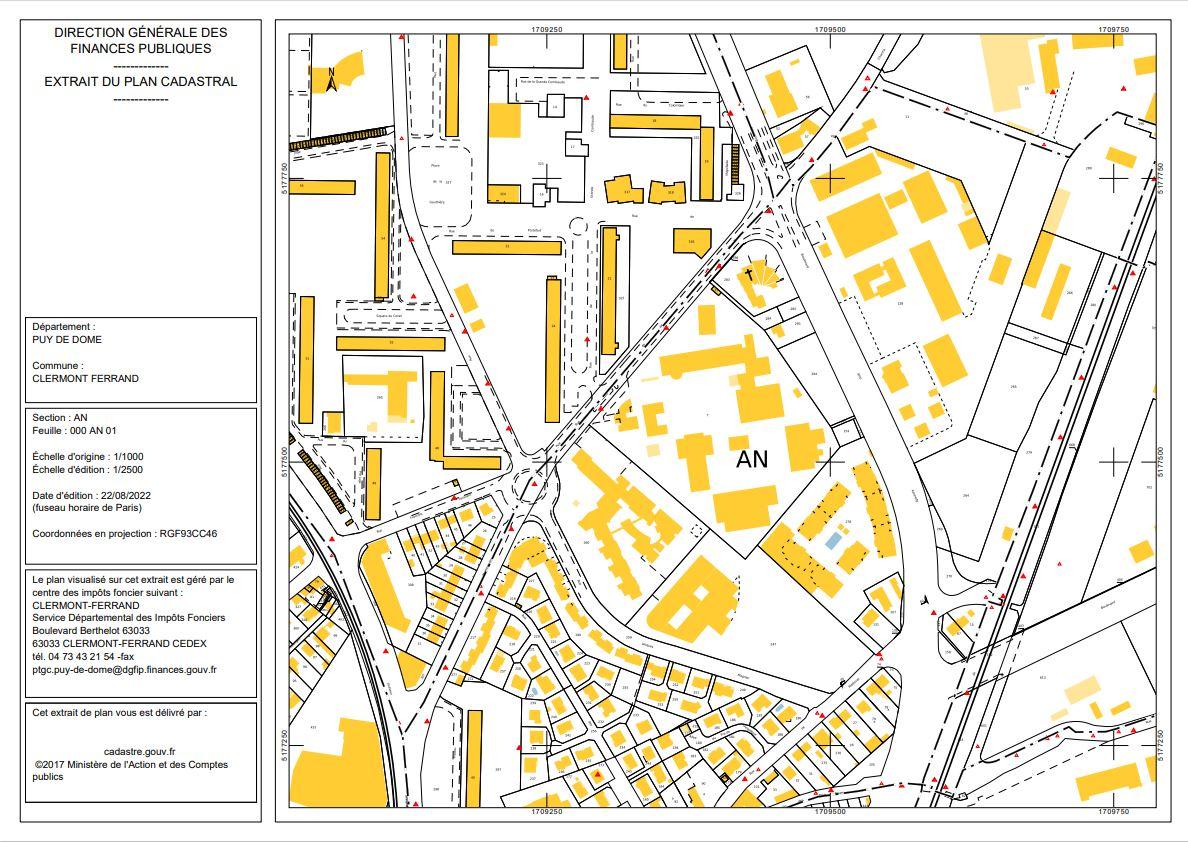

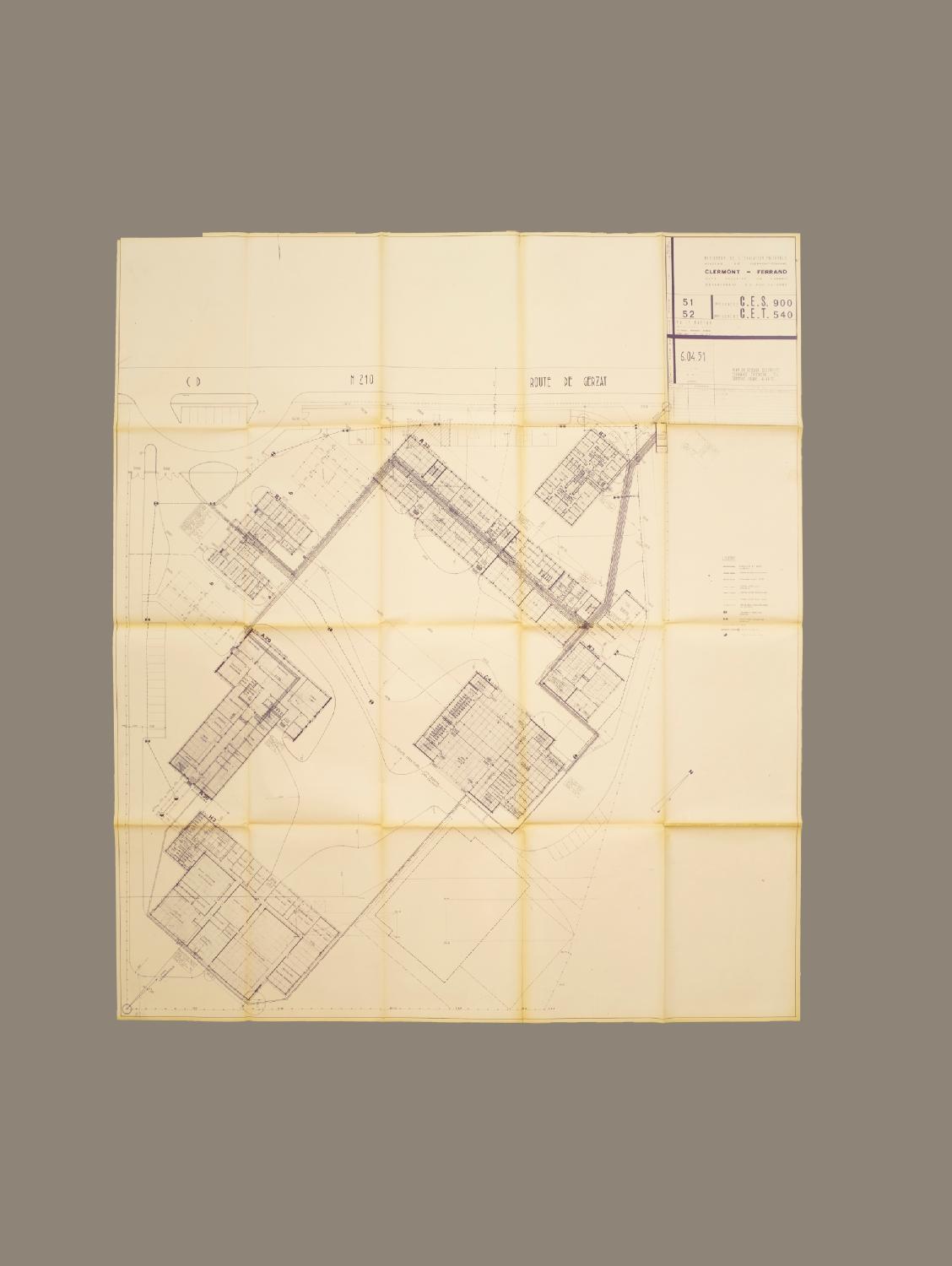

Lorsque l'avant-projet de cité scolaire est conçu en 1970, préexistent sur le site, d'une part la ZUP de La Plaine-Montferrand, avec ses 32 immeubles, dont des barres s'élevant jusqu'à dix étages-carrés (le tout représentant 2088 appartements1), d'autre part, l'église Notre-Dame du perpétuel secours. La ZUP est l'oeuvre de l'architecte-urbaniste Daniel Michelin, son projet de plan de masse datant de 1962-1963, l'église est celle des architectes Paul Faye et Michel Tournaire, dont la construction a commencé en 19692.

L'église et la cité scolaire apparaissent comme de simples accompagnements des immeubles d'habitation, qu'on pourrait qualifier alors de triomphants.

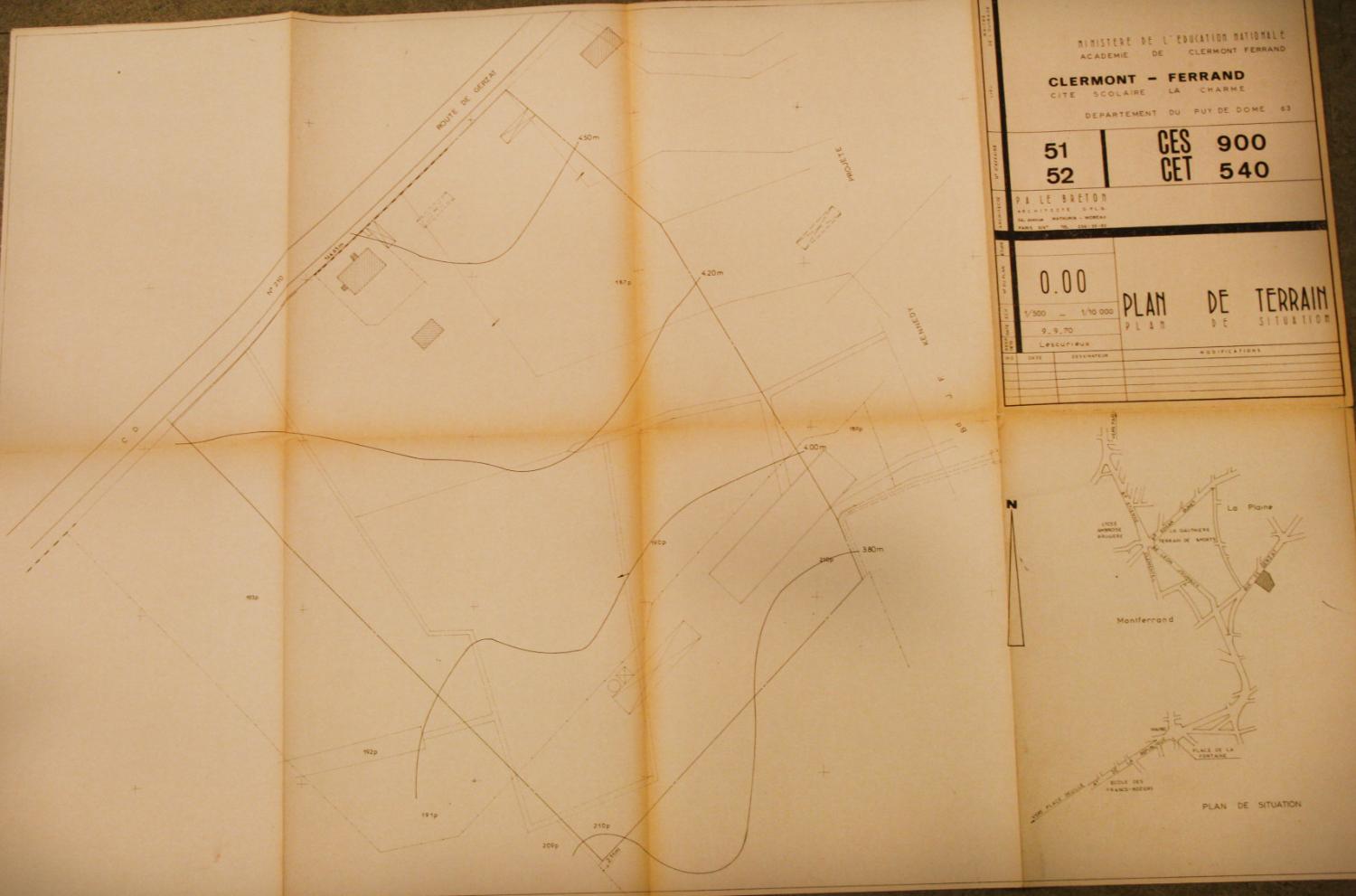

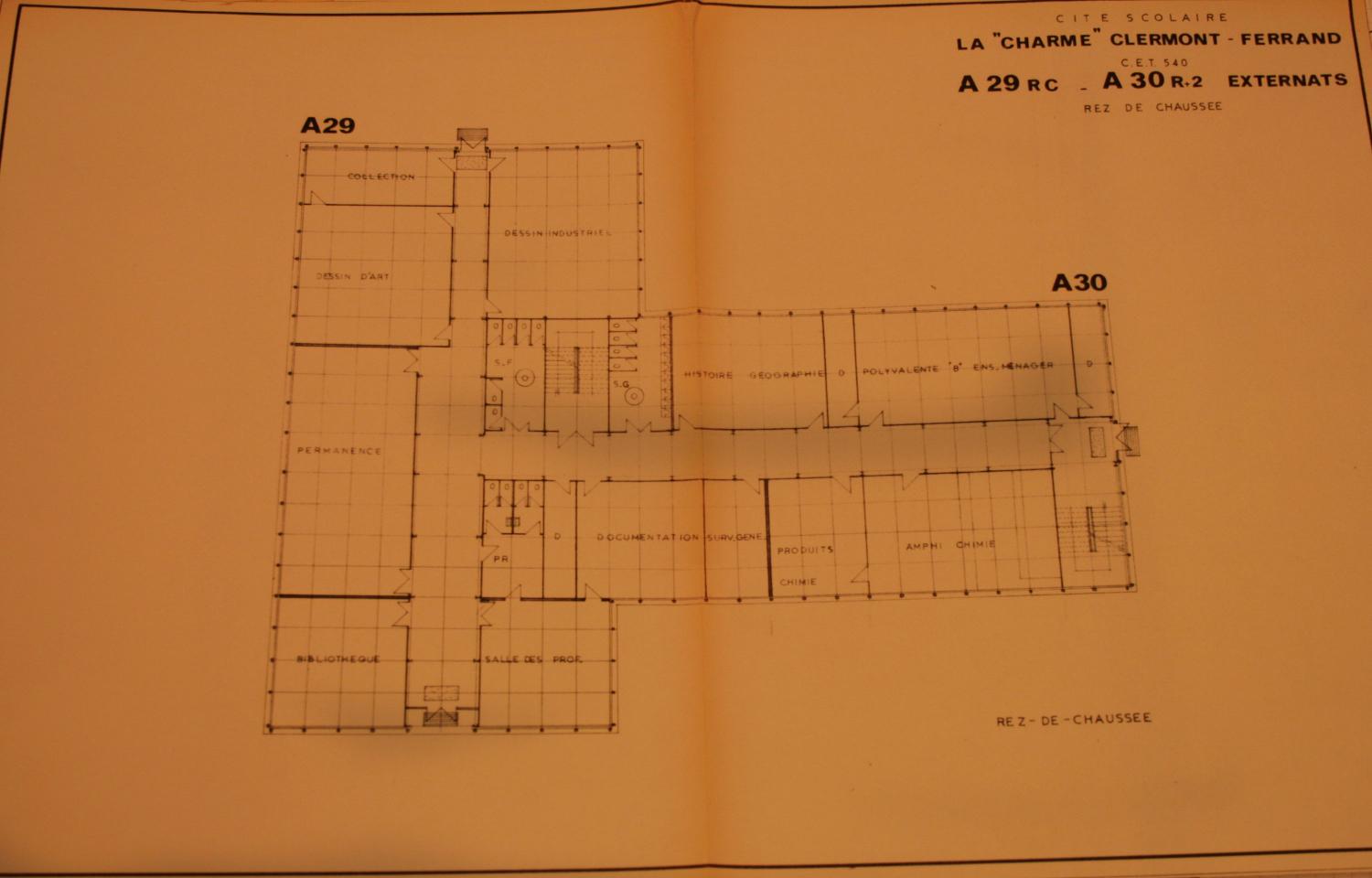

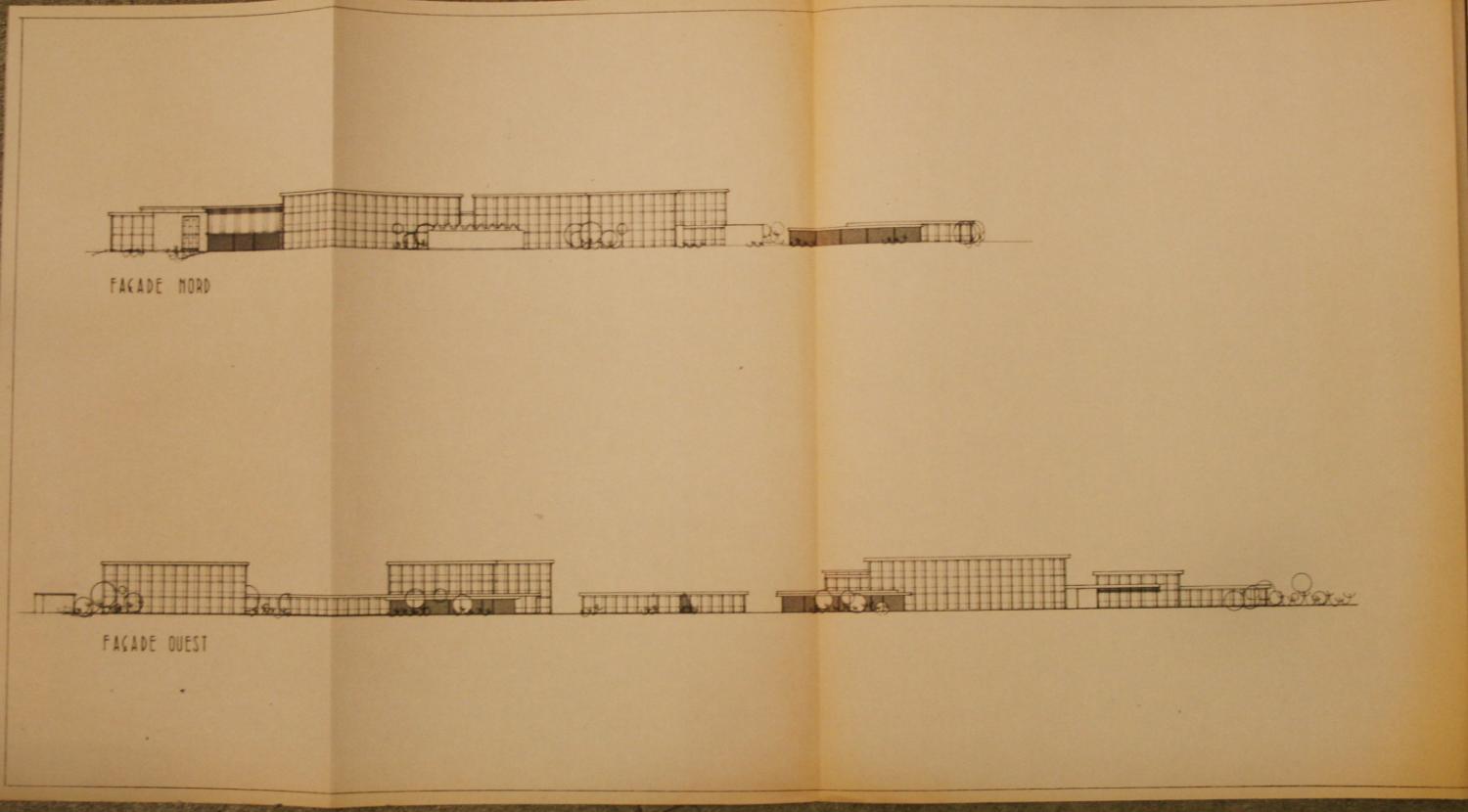

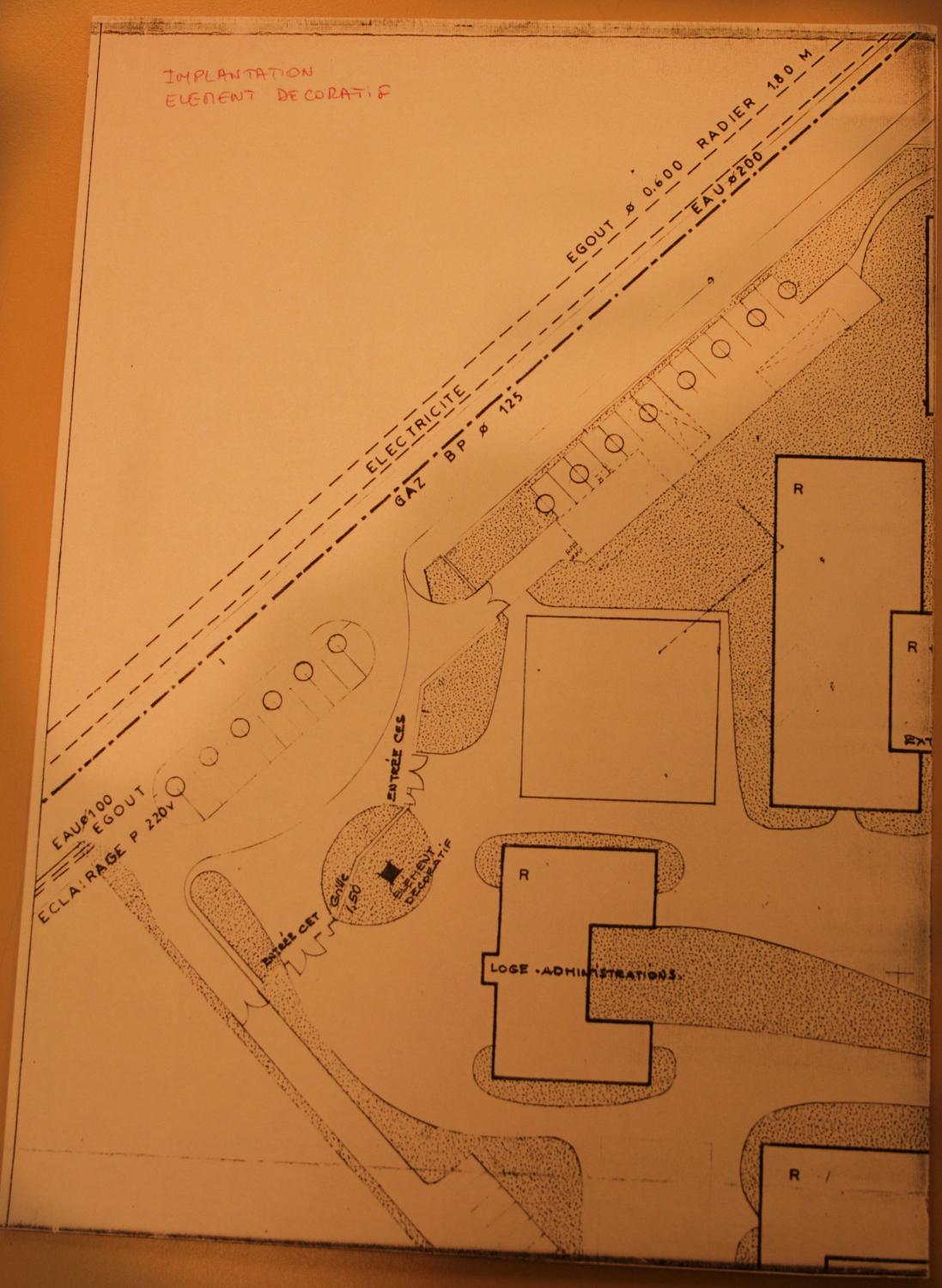

Cependant, il faut aussi savoir que l'analyse géologique du sous-sol pour laquelle des sondages avaient été réalisés le 30 juin 1970 à l'emplacement de la future cité scolaire avait livré une conclusion peu enthousiasmante quant à la capacité de recevoir des "bâtiments importants". Le sous-sol étant marneux à une profondeur moyenne de 4 à 5 mètres, "la construction de bâtiments importants imposera de se fonder sur des pieux ancrés dans la marne", alors que "pour des bâtiments de faible hauteur, il sera possible d'envisager de se fonder sur les formations superficielles" (sables cinéritiques, limons, argiles)3. C'est pour cette raison probablement aussi que le choix avait été fait d'une structure métallique, plus légère que le béton armé. Et il faut savoir aussi que c'est à cette période que les pédagogues demandent des établissements "à l'échelle des enfants"4. Dans le même esprit, l'entrée de l'établissement scolaire, selon Jean Delannoy, l'auteur, en 1975, de Architecture scolaire et pédagogie nouvelle, doit se présenter "sans aucune solennité, presque modeste"5.

Pour ce qui concerne l'église, ses auteurs Faye et Tournaire ont eu l'occasion d'exprimer leurs idées quant à l'inscription des édifices dans un site. Dans leur ouvrage Site et sitologie, on peut lire par exemple qu'il était nécessaire "que les points d'appel soient hiérarchisés sinon notre regard étant sollicité par des points d'appel de même force ne pourrait effectuer son choix, d'où un va-et-vient continuel entre les deux pôles d'attraction et un écartèlement du regard justifiant une appréciation défavorable sur le paysage"6. Ainsi, les immeubles de la ZUP s'élevant sur de grandes hauteurs, les architectes avaient pris le parti de ne distinguer l'église que par sa forme originale et son nom simplement écrit sur la façade.

La destination de l'édifice, inscrite en capitales ("EGLISE"), bien postérieure, semble-t-il, à la campagne initiale de construction, rappelle quelques analyses que Robert Venturi livrait en 1971 sur "la monumentalité architecturale et le grand espace bas" et sur le rôle qu'y tenaient les enseignes7. Cet ajout témoignerait peut-être d'un défaut d'identification de la forme architecturale adoptée, ou d'un jeu de proportions entre logements et édifice religieux mal perçu voire difficilement interprété. Si ce constat valait pour l'église, pourrait-il valoir aussi pour l'établissement scolaire ?

Conservatrice du patrimoine, chercheuse de 1994 à 2023 au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel (Clermont-Ferrand).