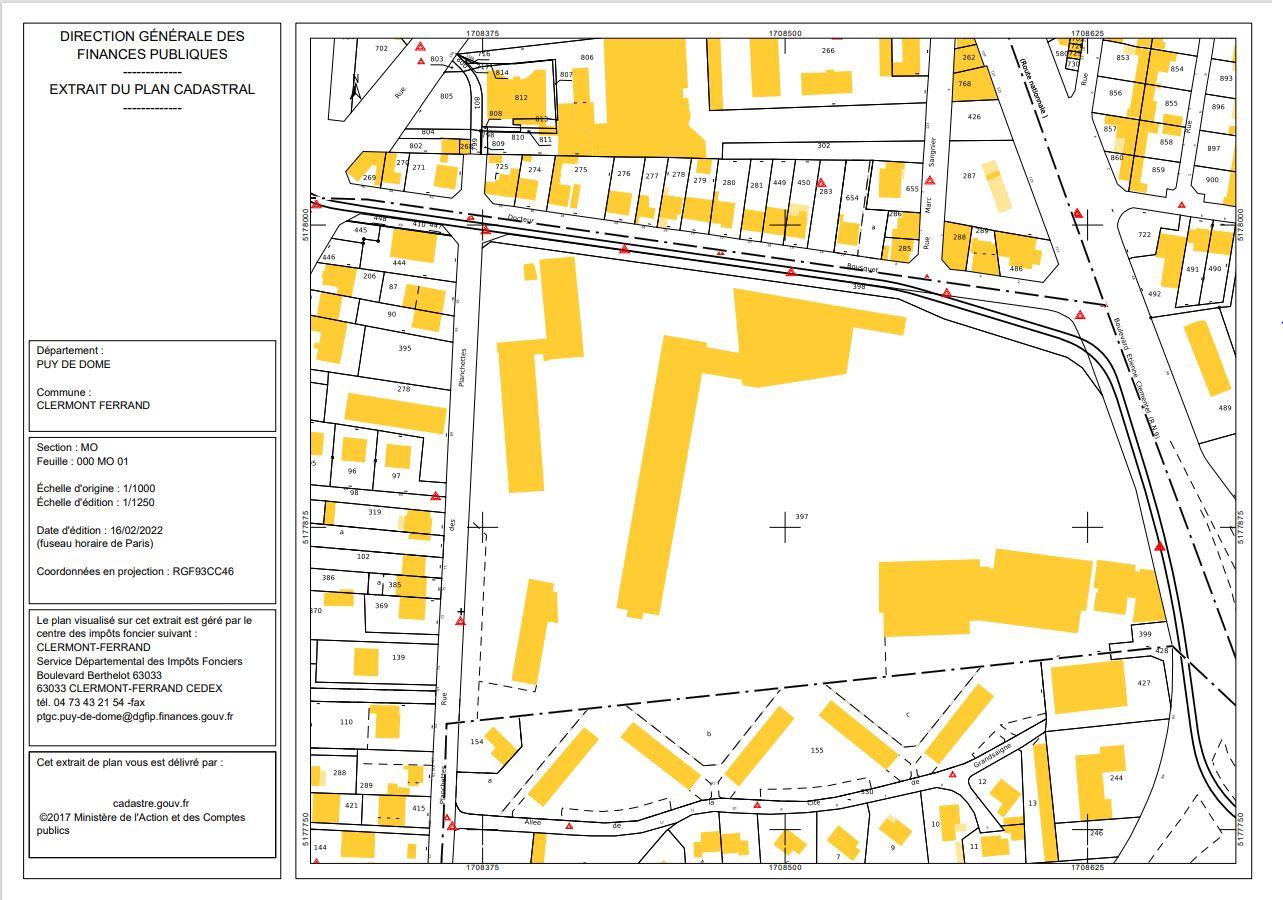

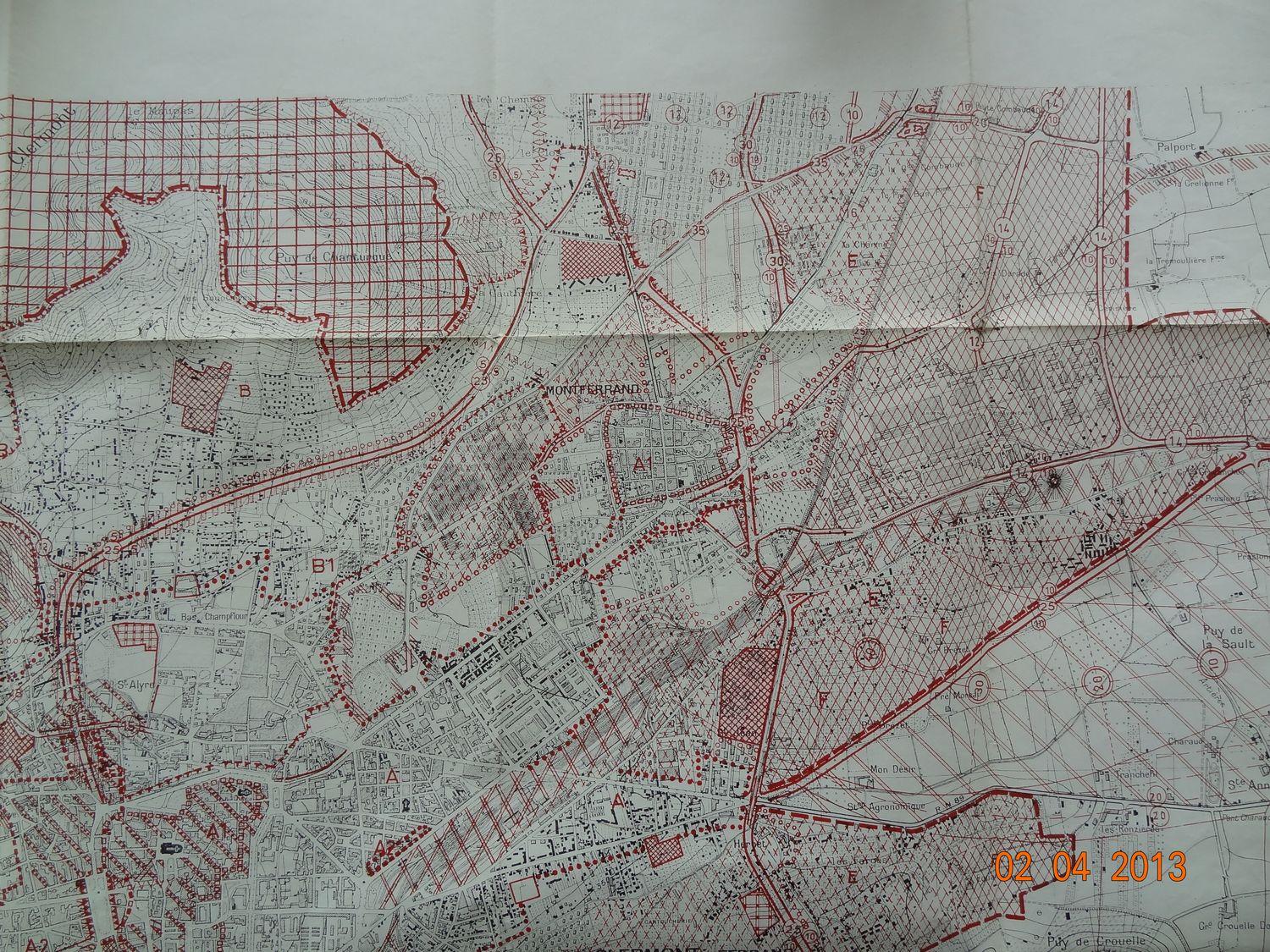

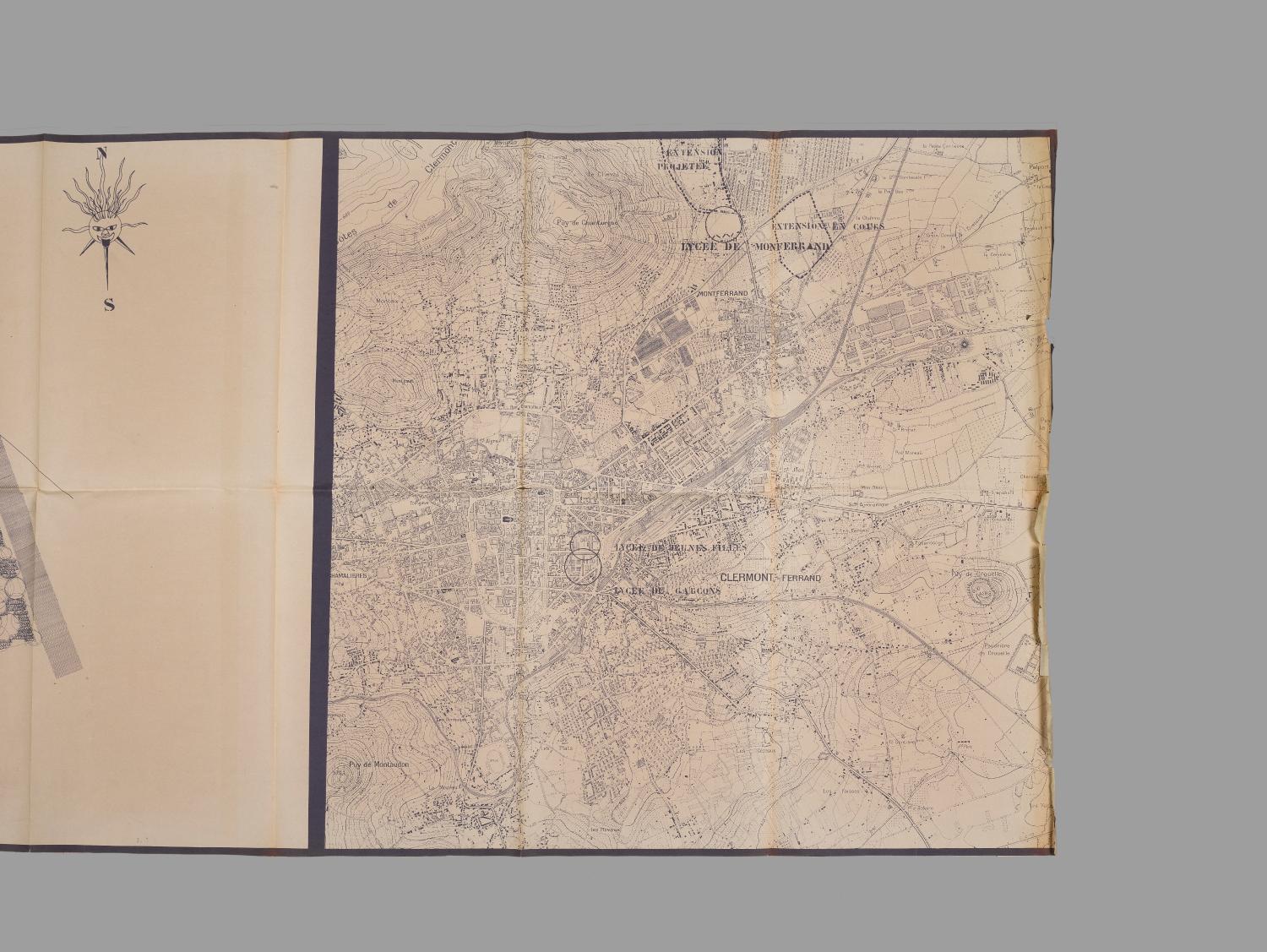

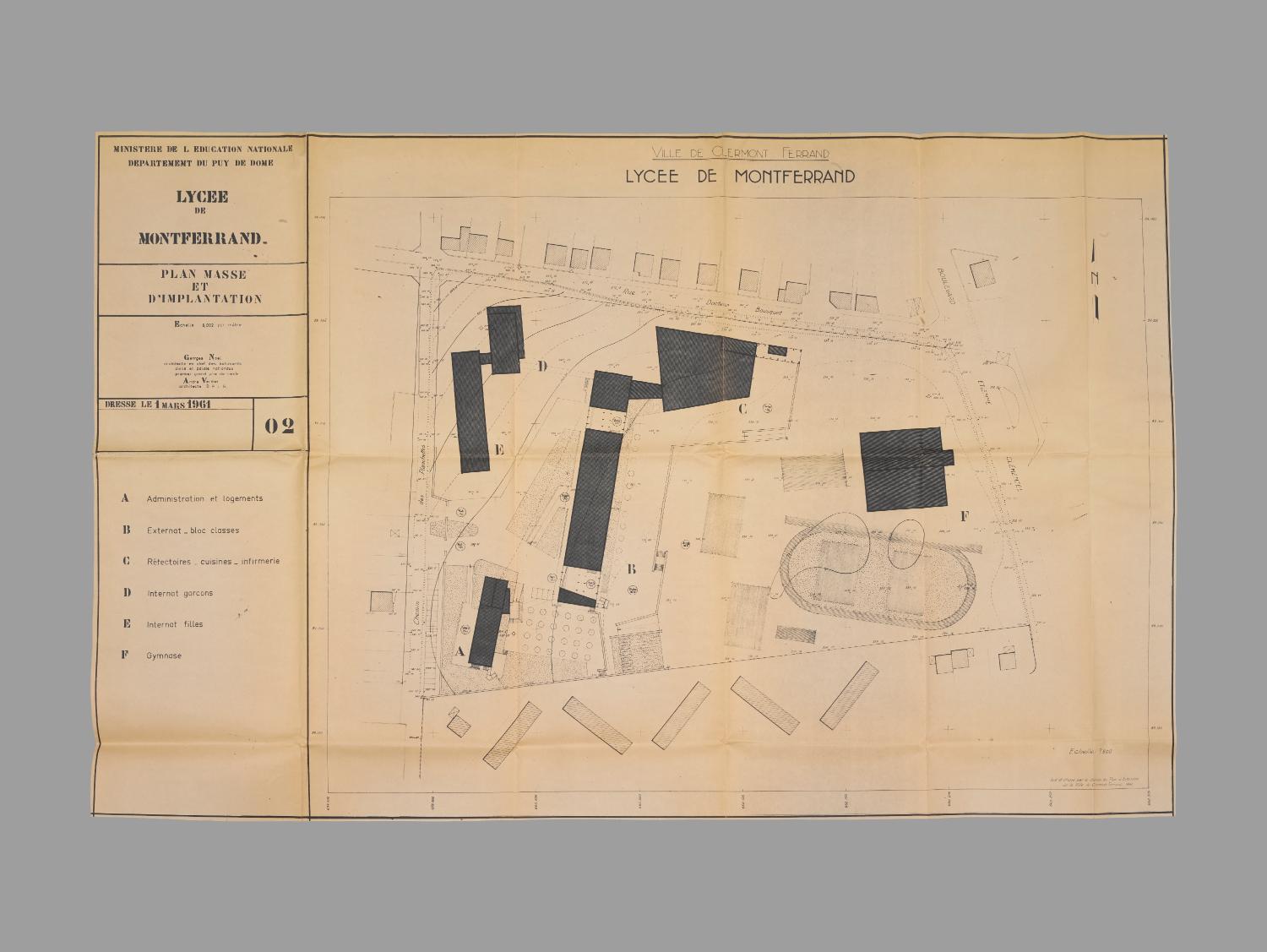

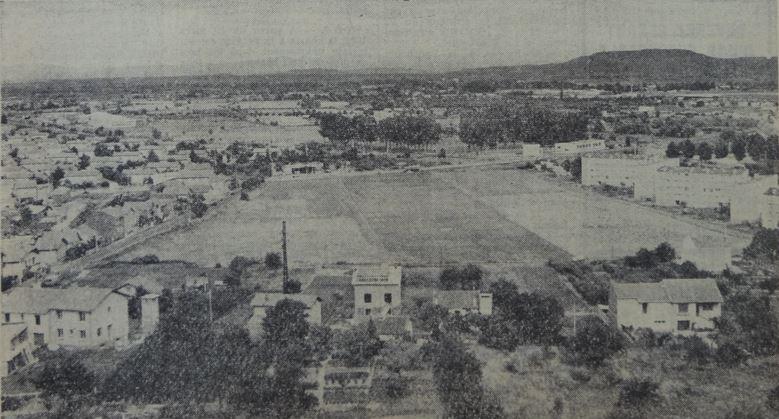

L'emplacement réservé pour le lycée, un terrain de plus de quatre hectares ayant appartenu aux hospices de la ville, est situé au nord de Clermont-Ferrand, le long de la route nationale menant à Paris ("la sortie naturelle de la Limagne vers les plaines du Bassin parisien" comme l'a qualifiée l'urbaniste André Pointet chargé du Schéma de structure de Clermont-Ferrand1).

Entre le coeur de Clermont et le lycée Ambroise-Brugière se trouve l'ancien centre de Montferrand, d'où l'appellation primitive du lycée ("de Montferrand"), et d'où l'ambition du maire, en faisant ce choix, de stimuler le commerce et l'activité de cet ancien centre. En outre, les villes de Clermont et de Grenoble partageant cette caractéristique du plus grand nombre de permis de construire déposés dans l'année 19582, une ZUP est programmée de part et d'autre de cette route, devant accueillir plus de 2000 logements, au nord de l'emplacement réservé pour le lycée. Il s'agirait, selon les conclusions du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité, rapportées par le quotidien La Montagne, de prévoir une "extension harmonieuse" de ce secteur pour les douze ans à venir3. L'éloignement du centre, en revanche, devra être compensé par une desserte de cars.

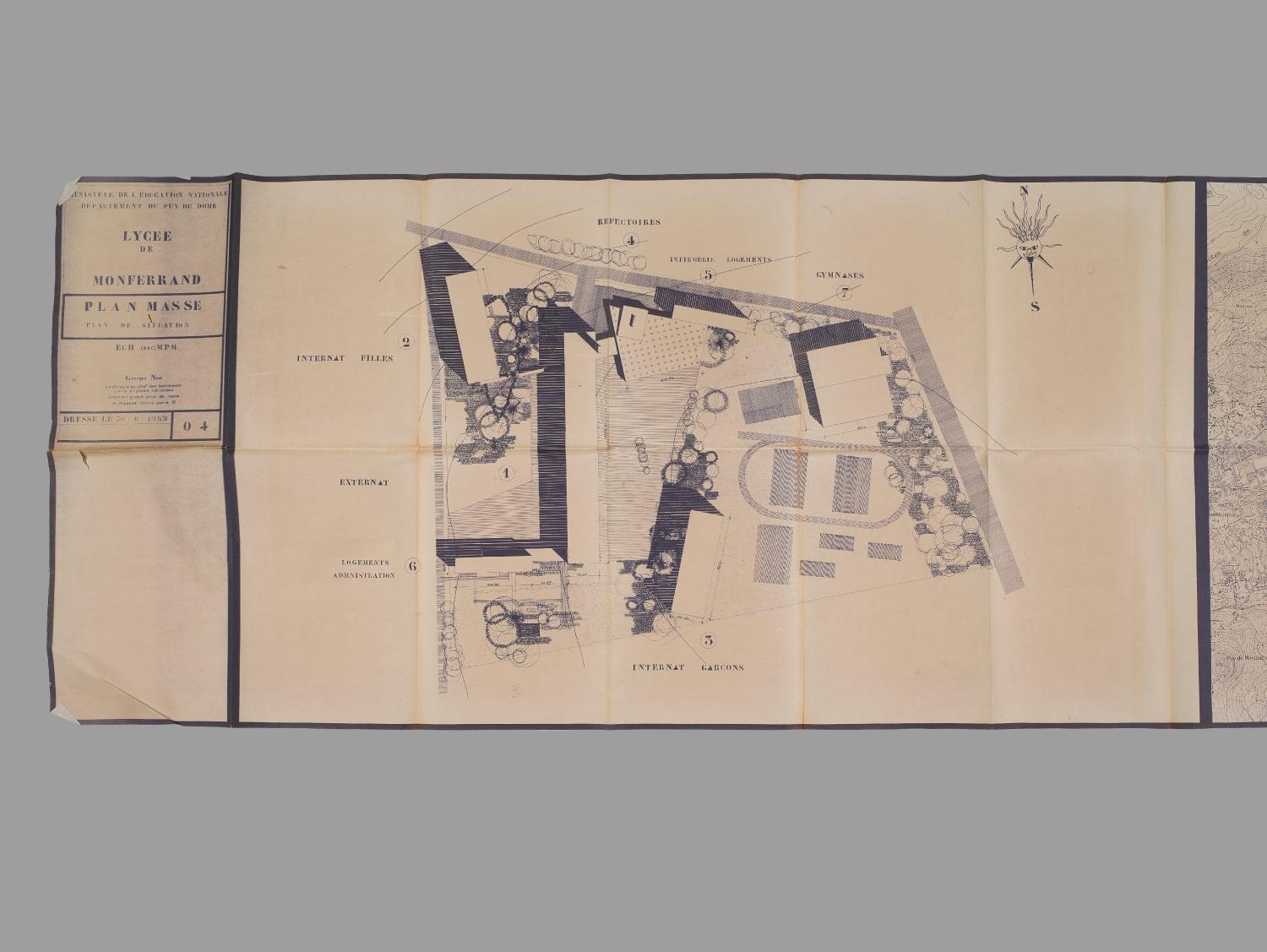

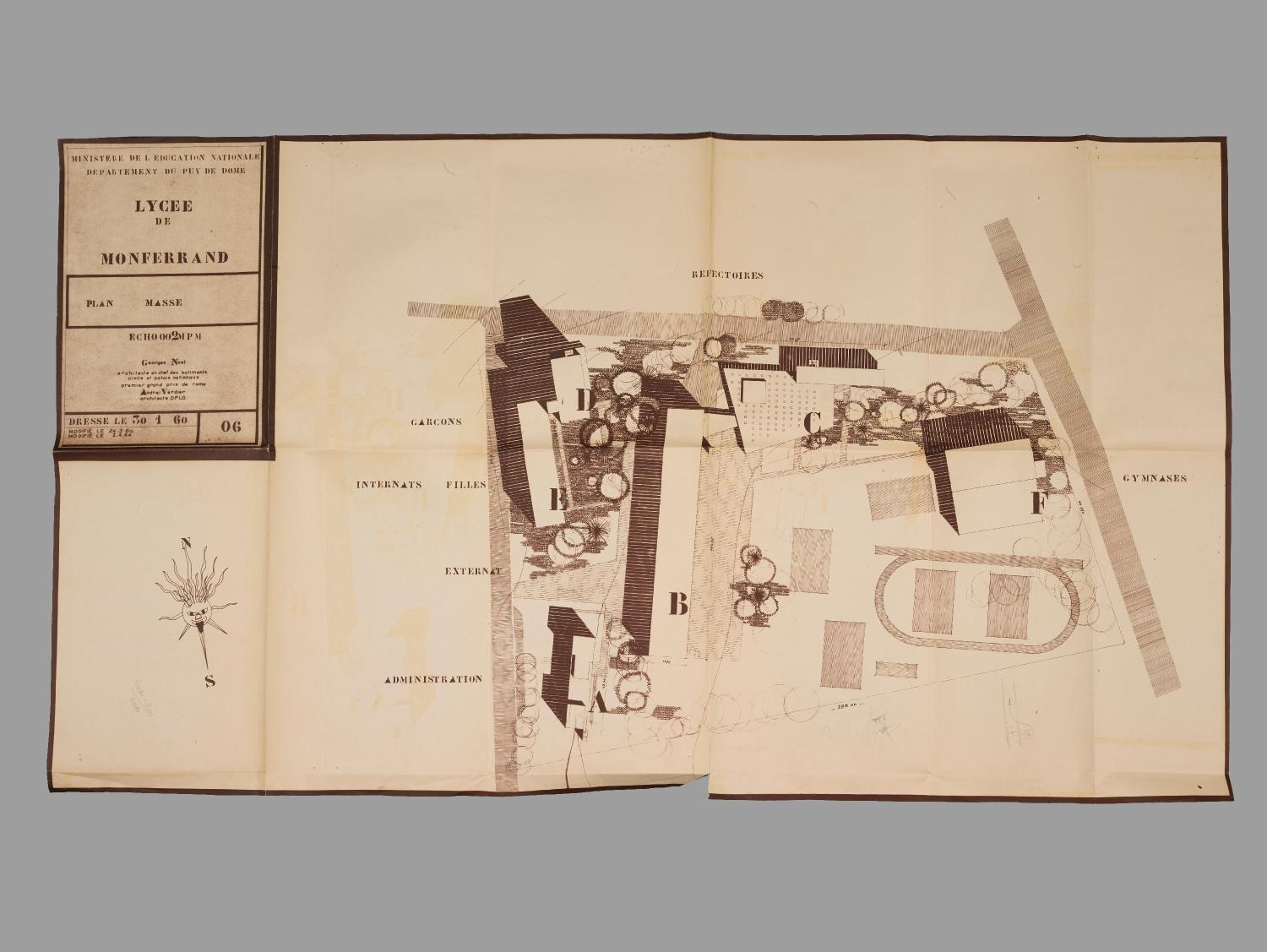

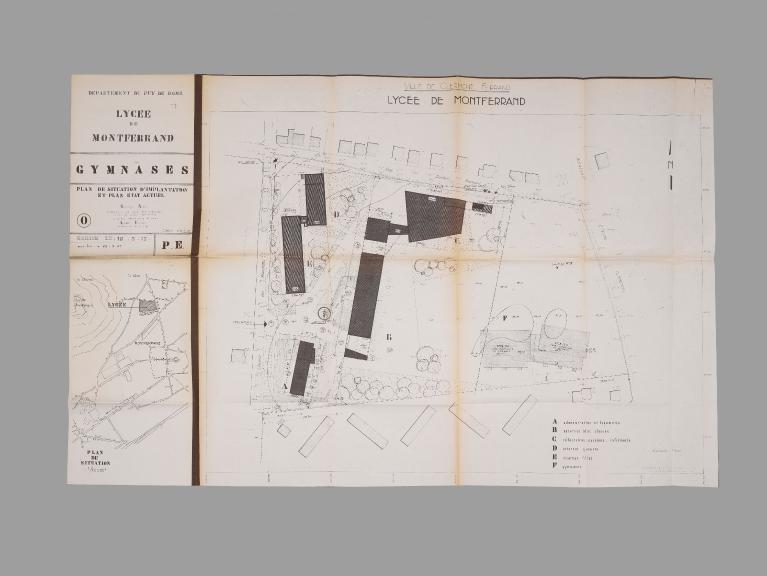

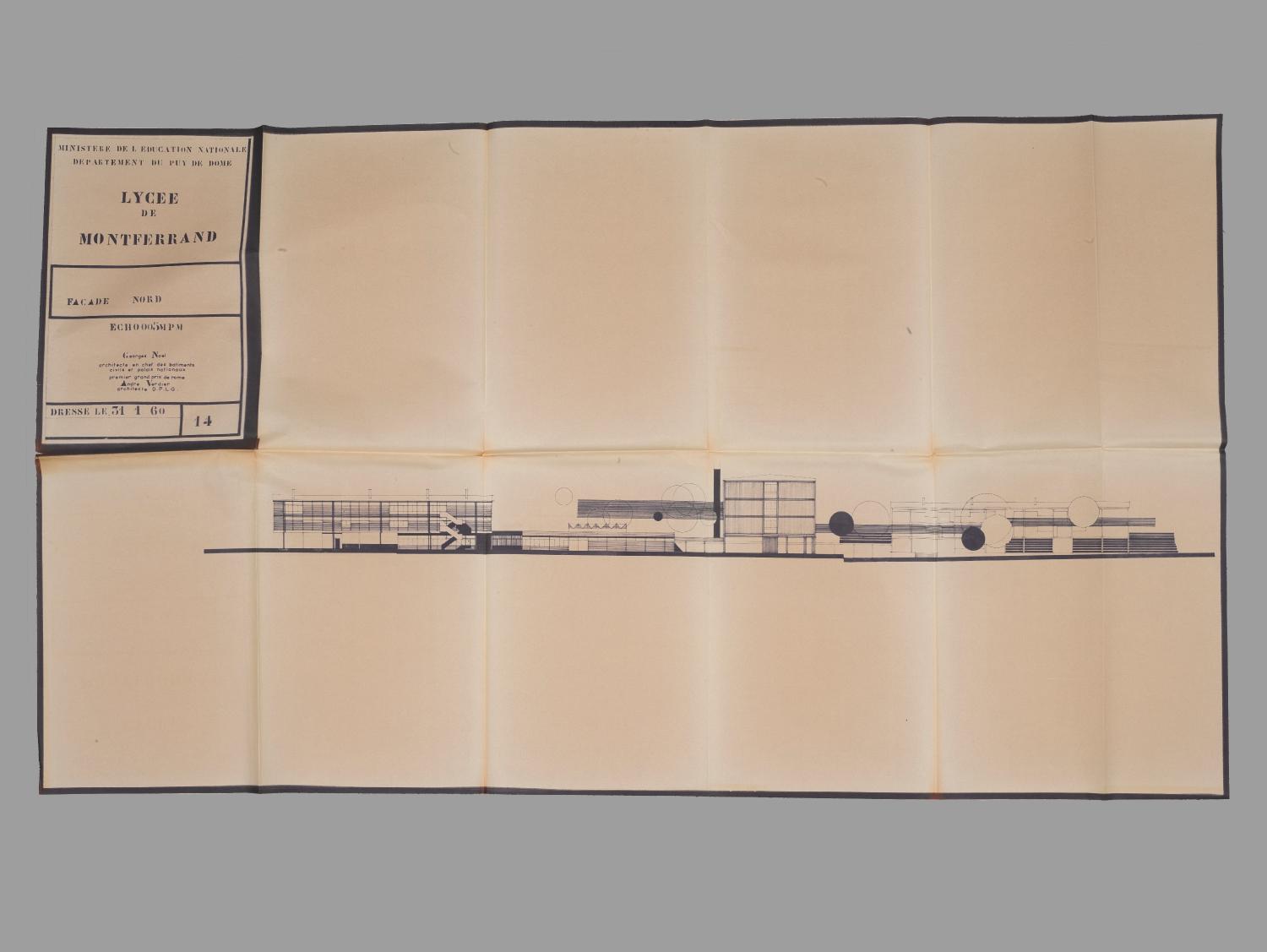

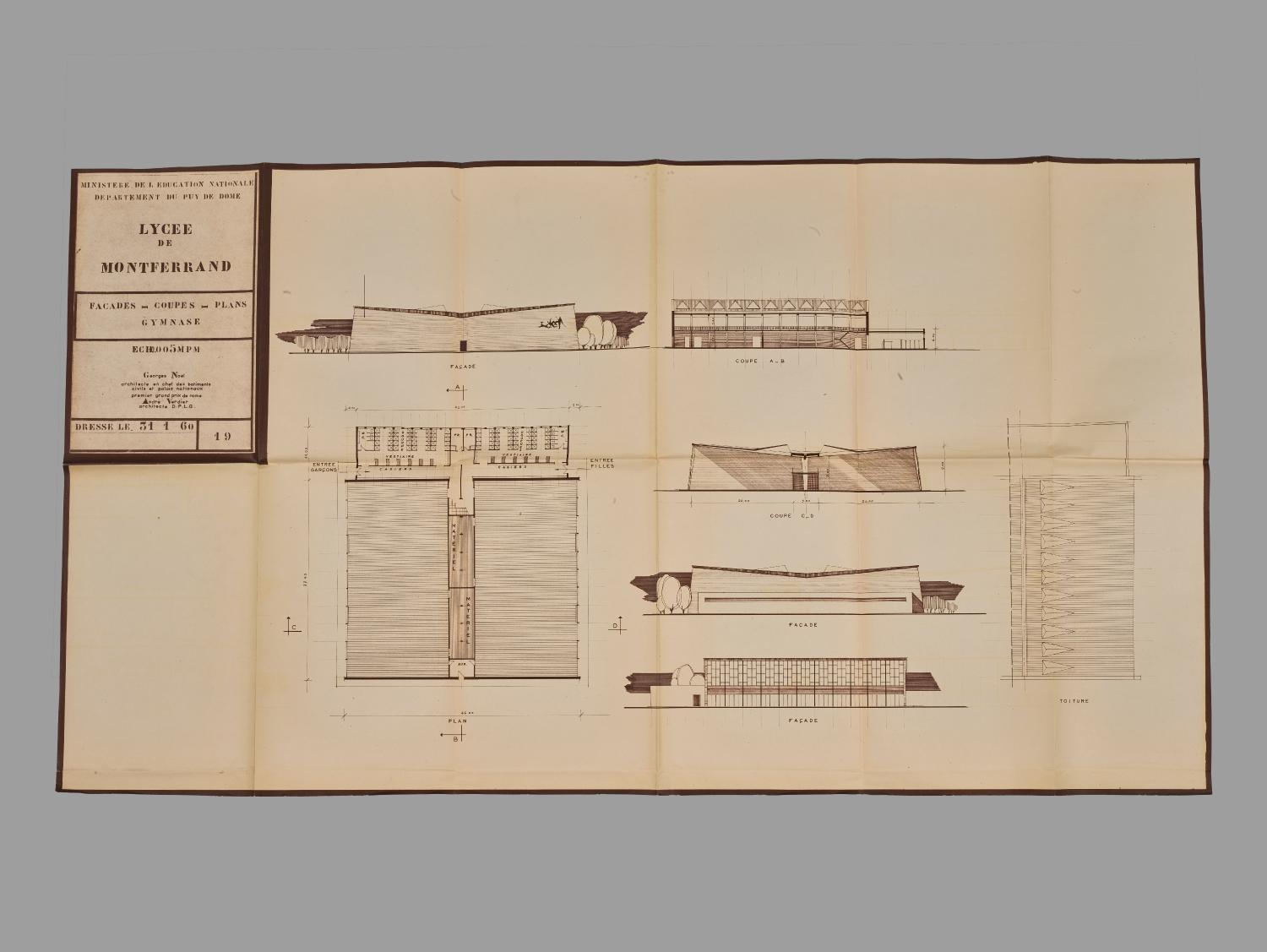

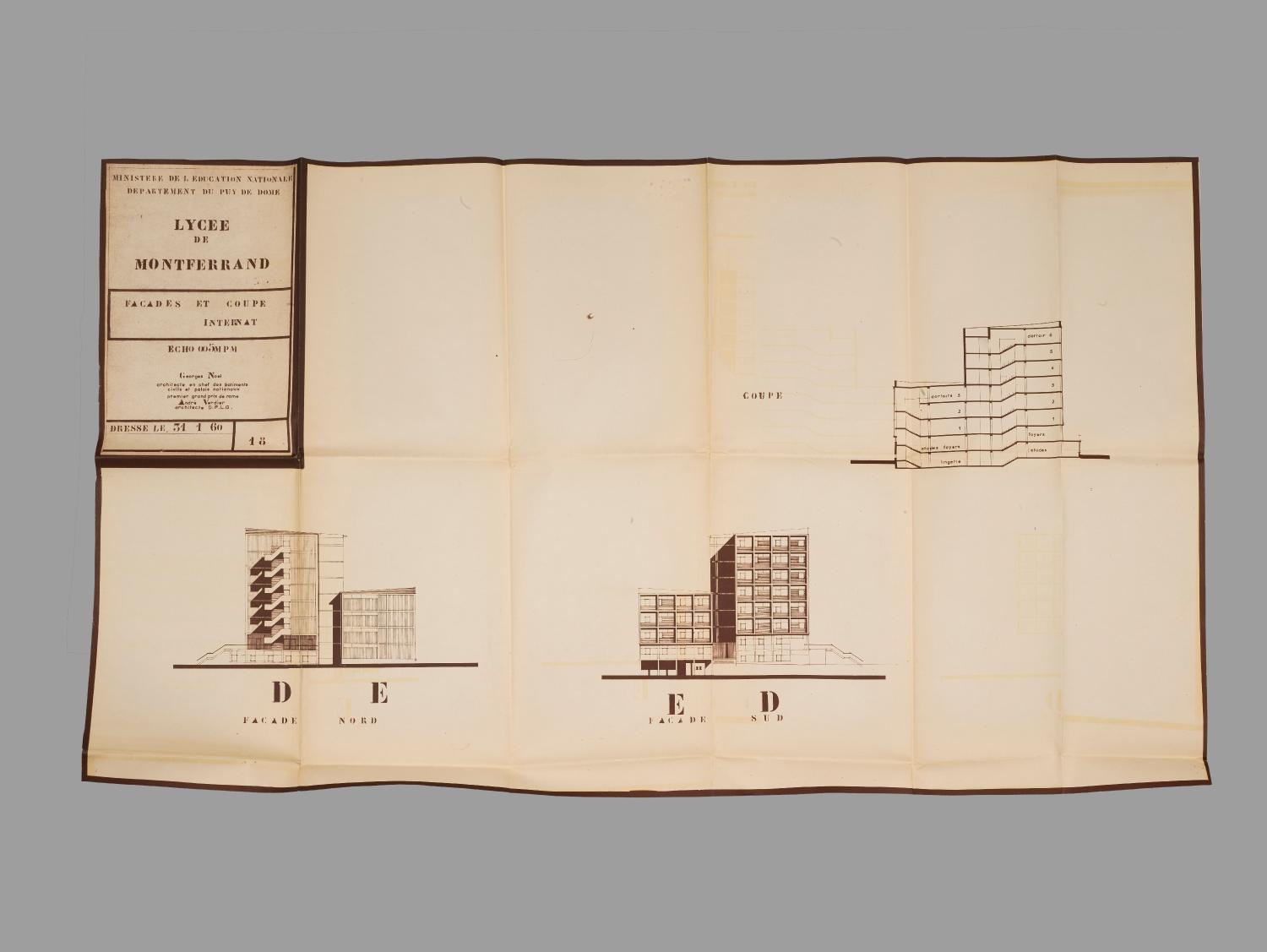

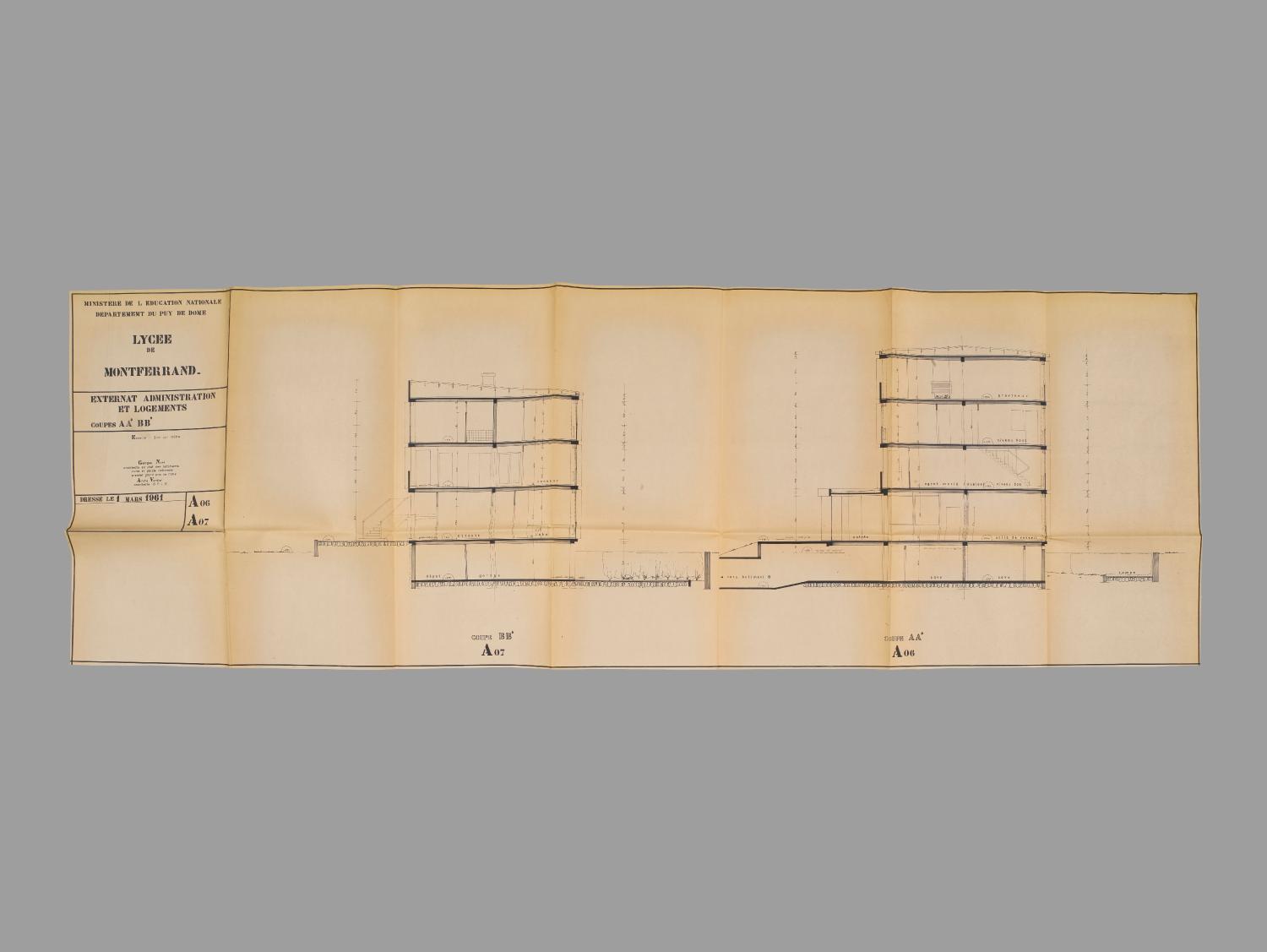

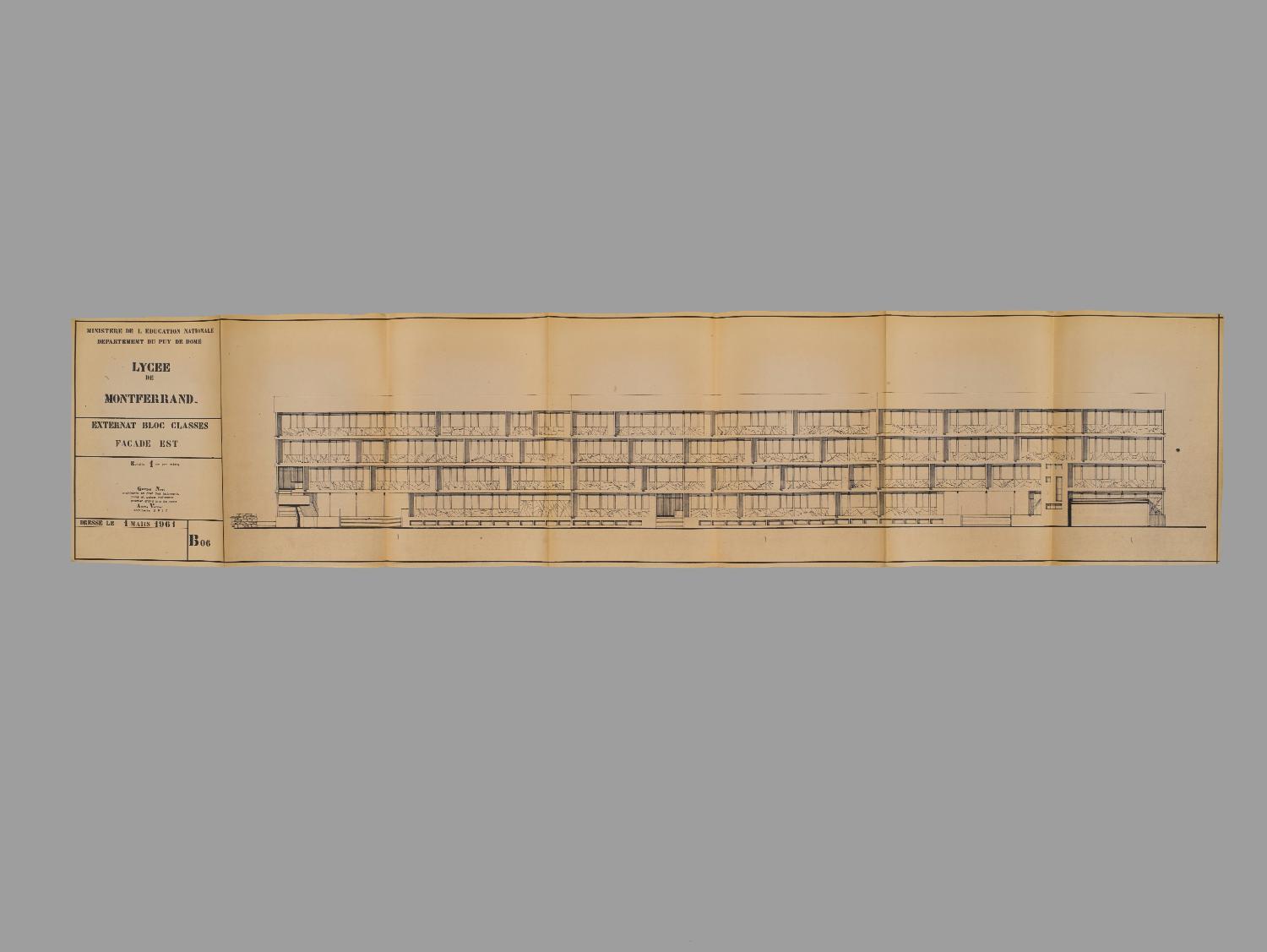

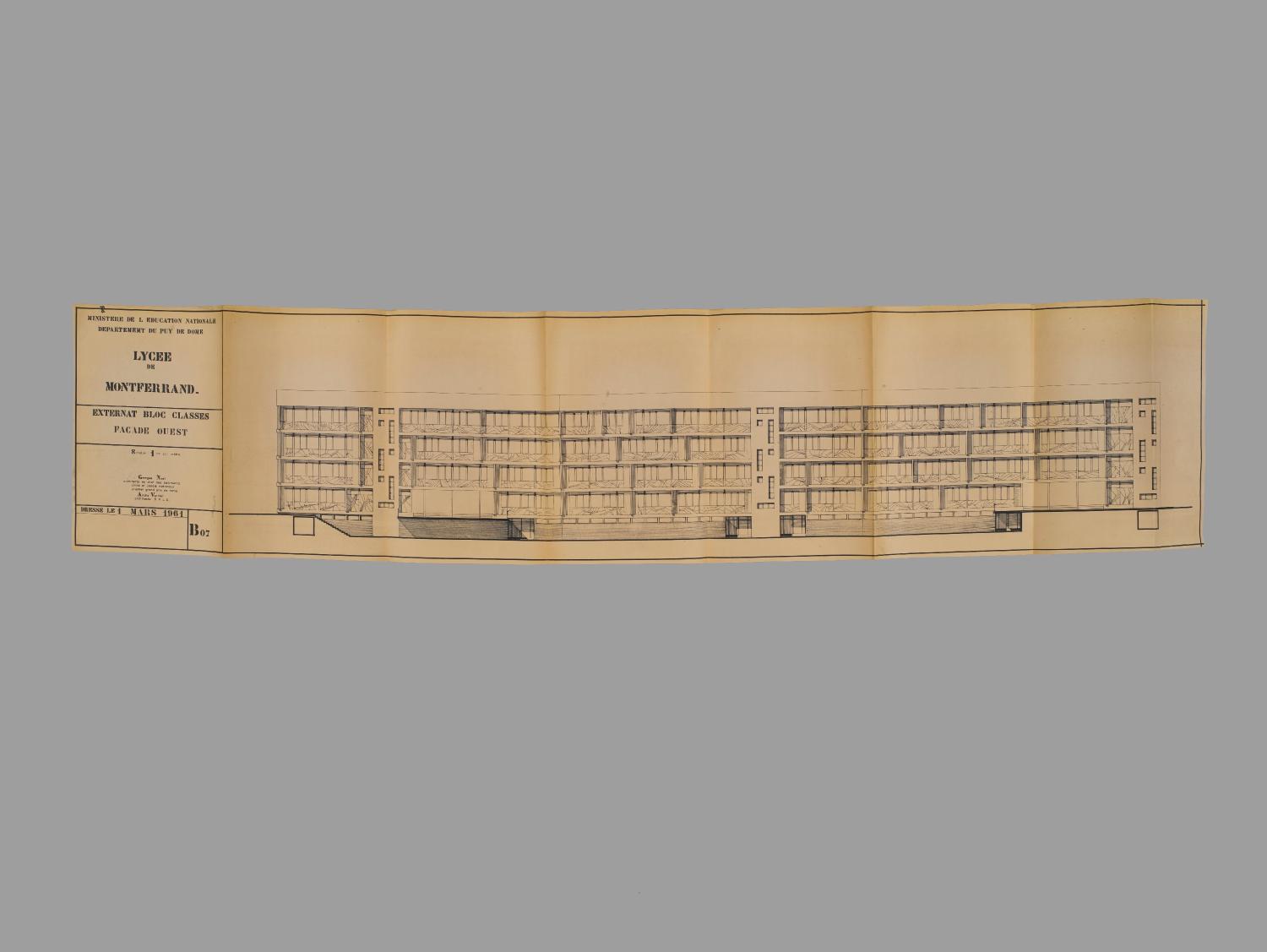

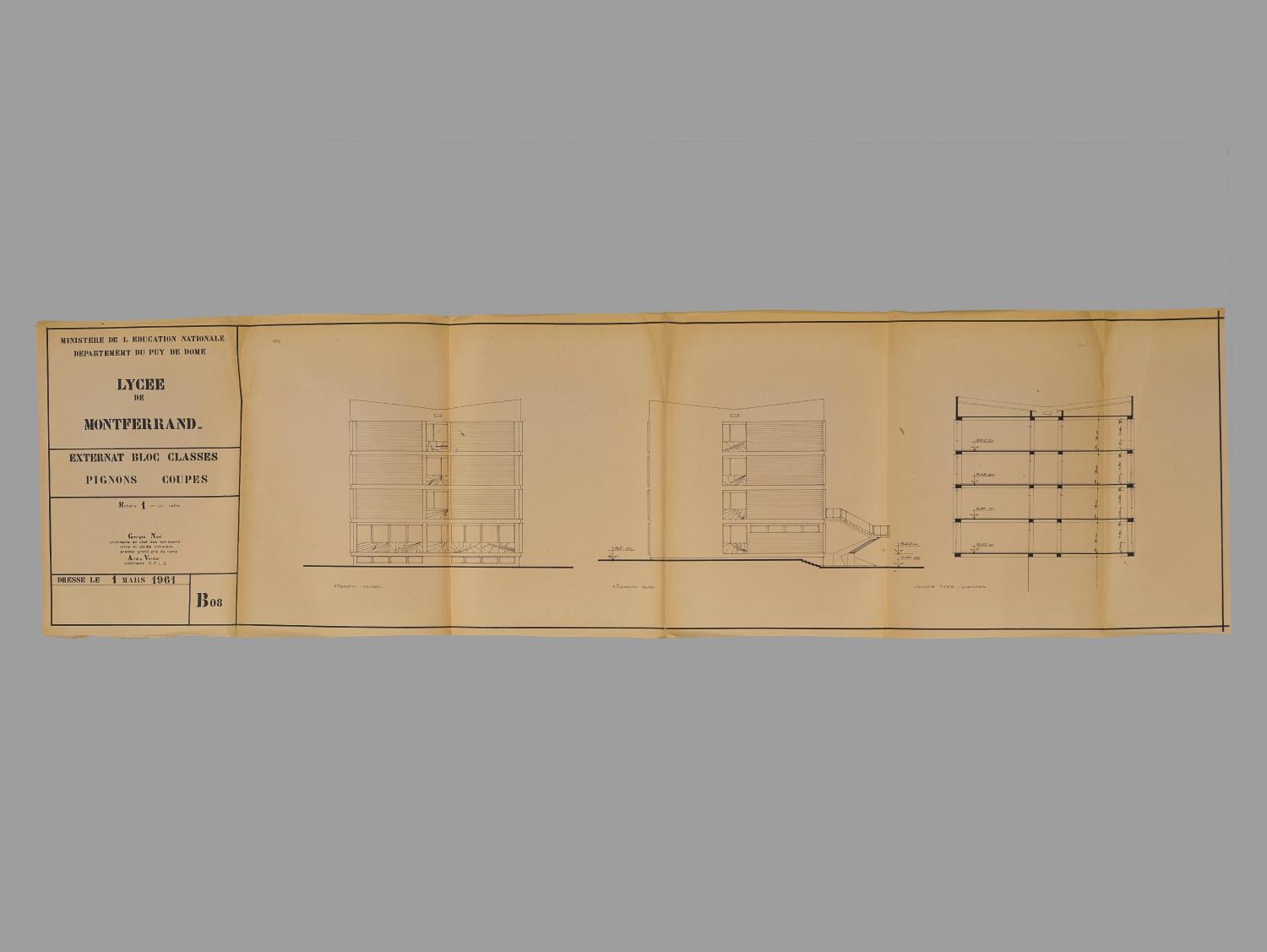

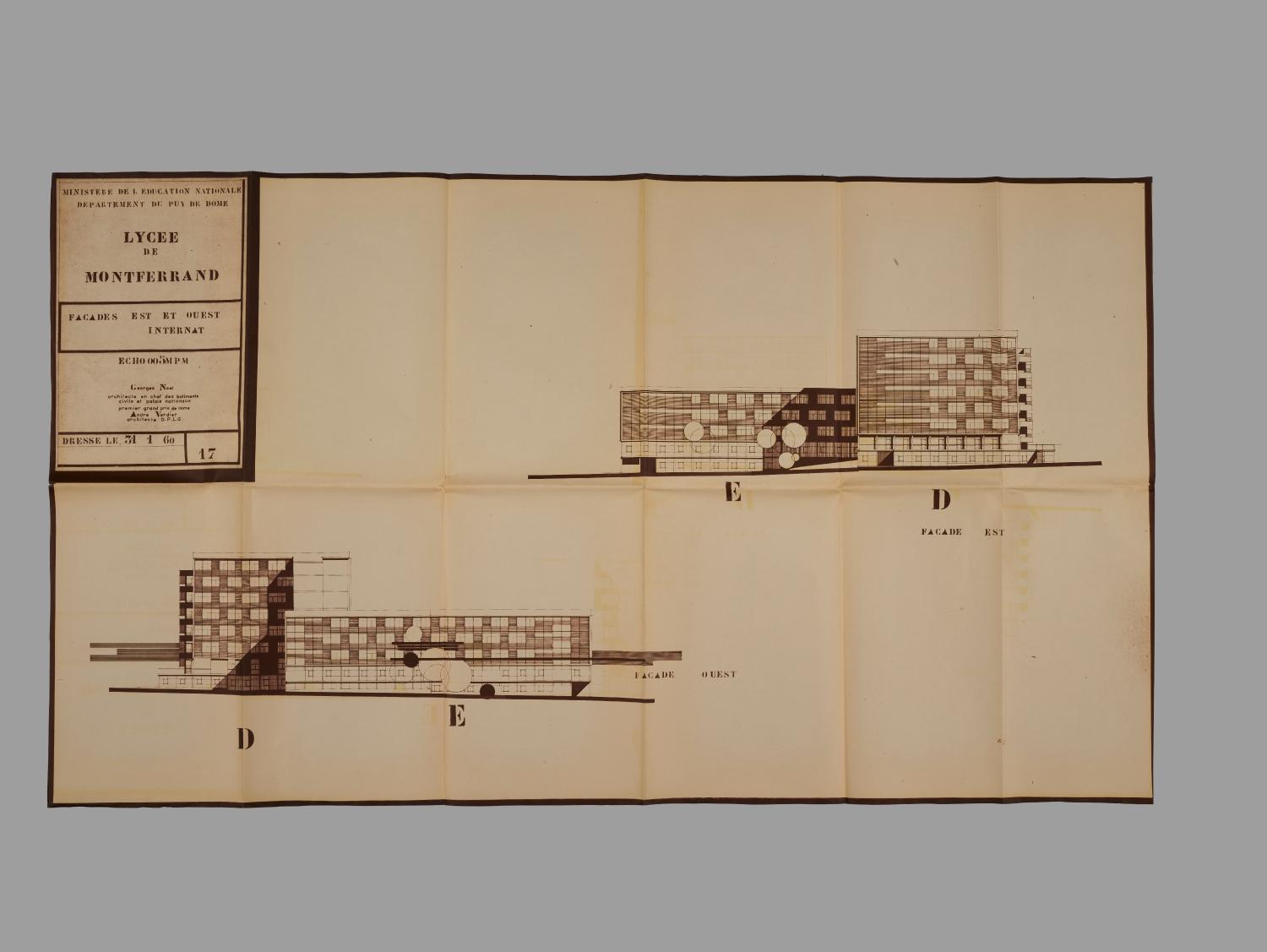

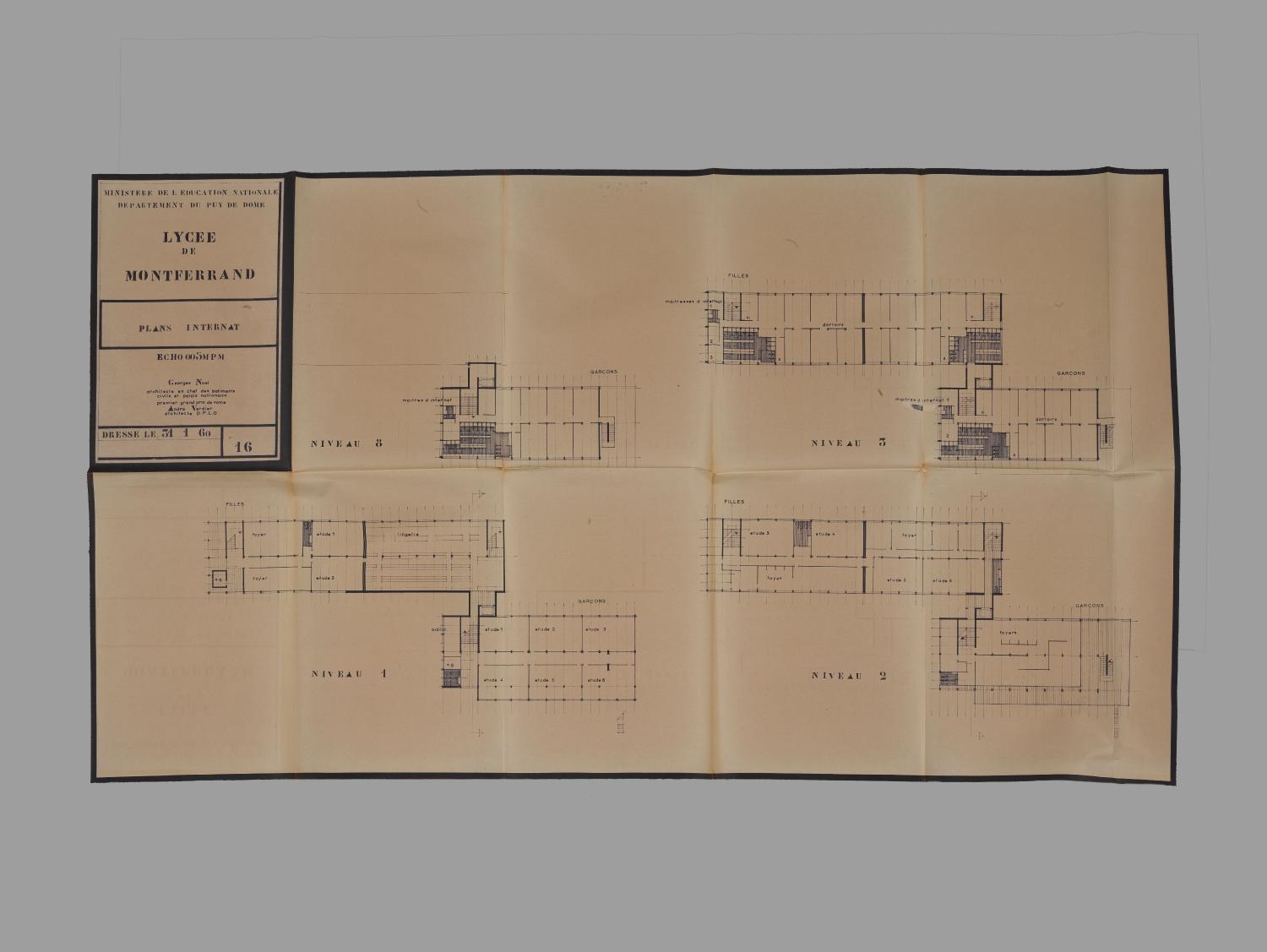

La limite constituée par la route nationale, "zone bruyante", a conduit l'architecte à en "éloigner au maximum les bâtiments [...] groupés à l'angle le plus élevé du terrain" et à disposer "une zone de verdure d'une vingtaine de mètres" entre eux et la route. Sur cette zone prend place le plateau sportif. L'avantage de cette solution est de dégager "les prospects [les gabarits,] et leurs volumes différents brisent la monotonie du paysage de banlieue environnant". Autrement dit, le lycée joue et assume un rôle de repère dans le paysage urbain. De plus, en s'imposant dans le quartier, les bâtiments bénéficient d'une "vue dégagée à l'ouest et au sud"4. Autant, au 19e siècle, les élèves devaient restés "cloîtrés", tout en bénéficiant d'air et d'ensoleillement, autant au 20e siècle l'ouverture sur la ville et sur le monde est recherchée (cela passe par des grillages transparents comme par des vues panoramiques).

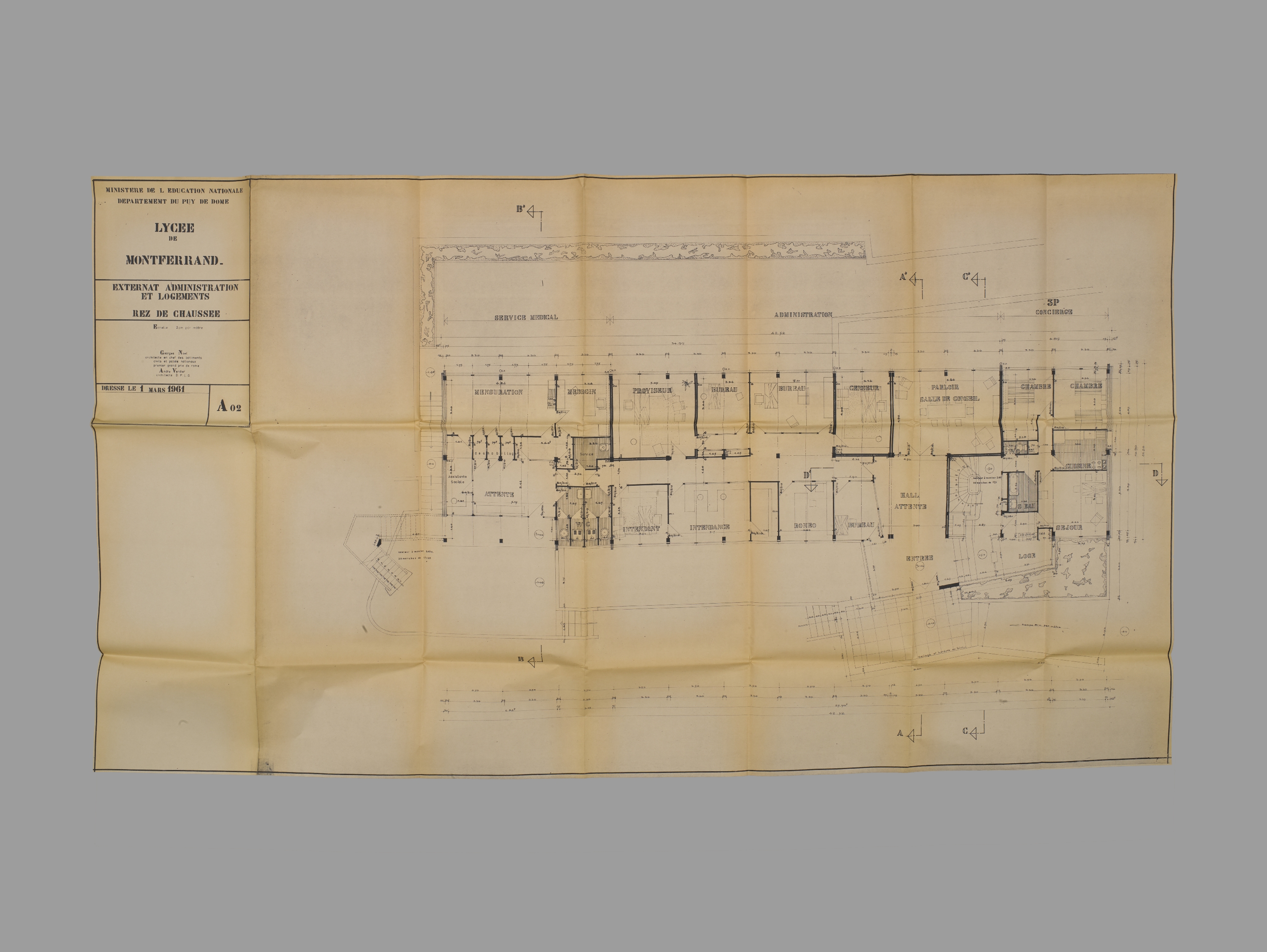

Ajoutons que du point de vue de son inscription urbaine, l'édifice présente la particularité d'une tour d'escalier implantée dans l'angle nord-ouest de la parcelle. Cette tour est d'ailleurs mal documentée (elle n'apparaît pas sur les plans d'origine de G. Noël mais elle semble contemporaine de l'ensemble de la construction). Il s'agit d'une originalité que l'on serait tenté de rapprocher du gymnase du lycée contemporain d'Ambert construit dans le pan coupé de la parcelle. Cette façon de ne traiter l'angle de rues qu'accessoirement (une tour d'escalier ajoutée dans un cas, un gymnase imposé dans l'autre) est bien significative d'une époque où l'implantation des édifices en général et des équipements publics en particulier, se désolidarise du tracé viaire. En opérant un raccourci, un siècle auparavant, Charles Le Coeur, par exemple, disposait l'entrée du lycée de garçons dans l'angle de deux rues de Montluçon, disposant comme en majesté l'édifice dans un carrefour de la ville. L'orientation des bâtiments, à Ambroise-Brugière, prend le dessus sur le "branchement" au réseau viaire de la ville ou sur une manière d'articuler démonstrativement les formes urbaines, et c'est ce que l'inspecteur d'académie met au crédit du projet : "les architectes tirent un heureux parti du terrain qui avait été retenu et résolvent adroitement les problèmes d'orientation des différents bâtiments en fonction de leur usage"5.

Conservatrice du patrimoine, chercheuse de 1994 à 2023 au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel (Clermont-Ferrand).