Situation et accès.

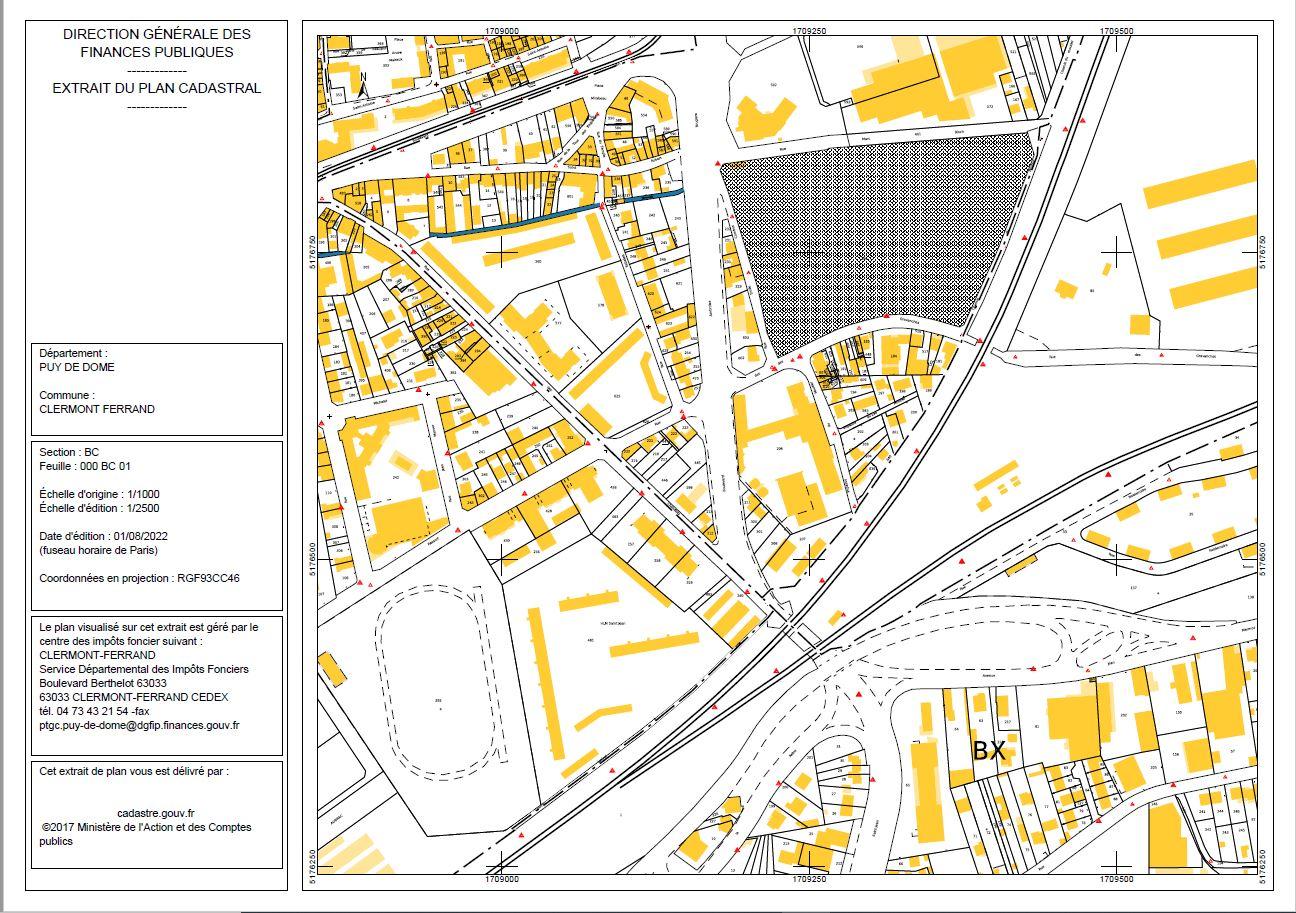

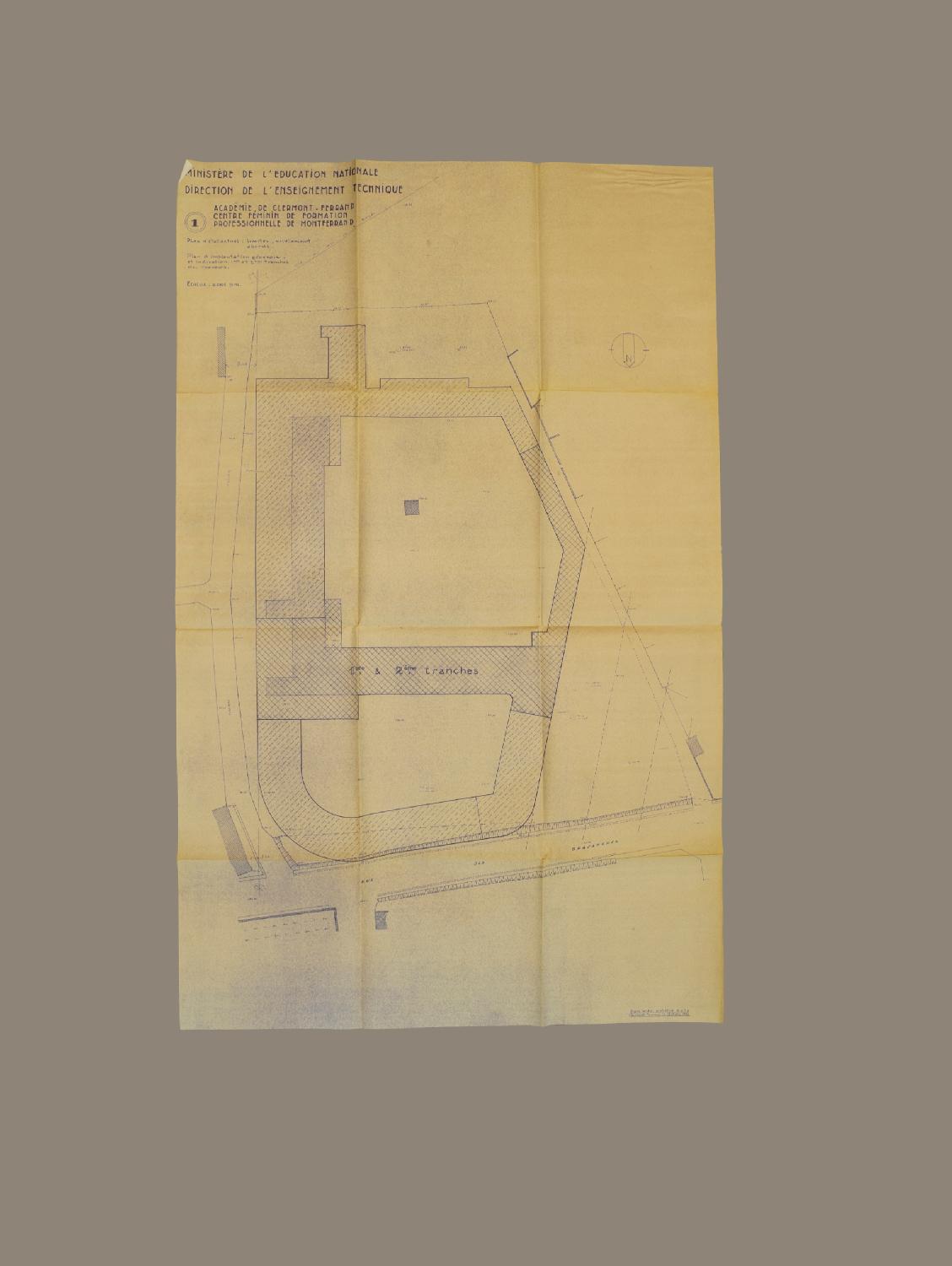

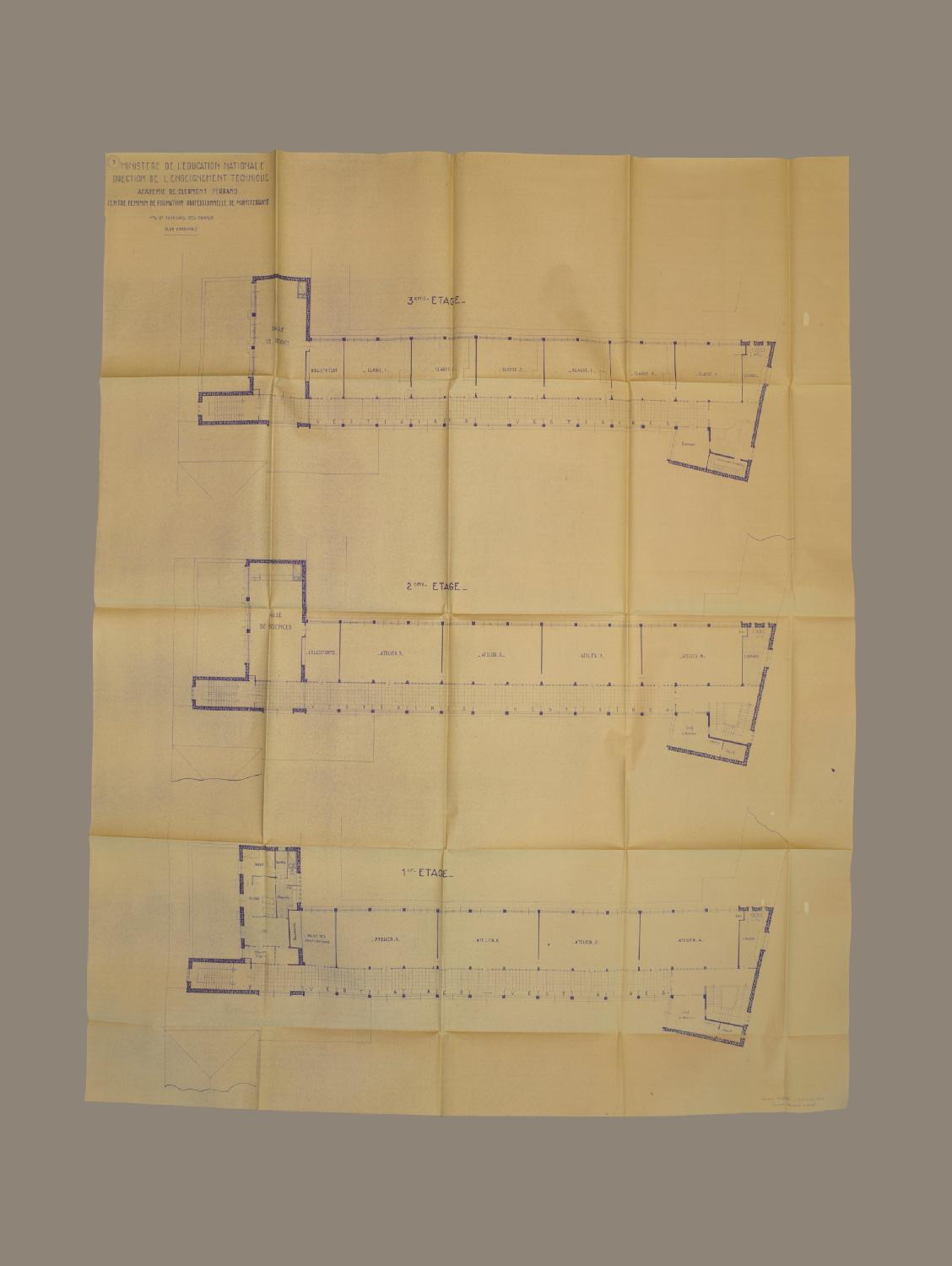

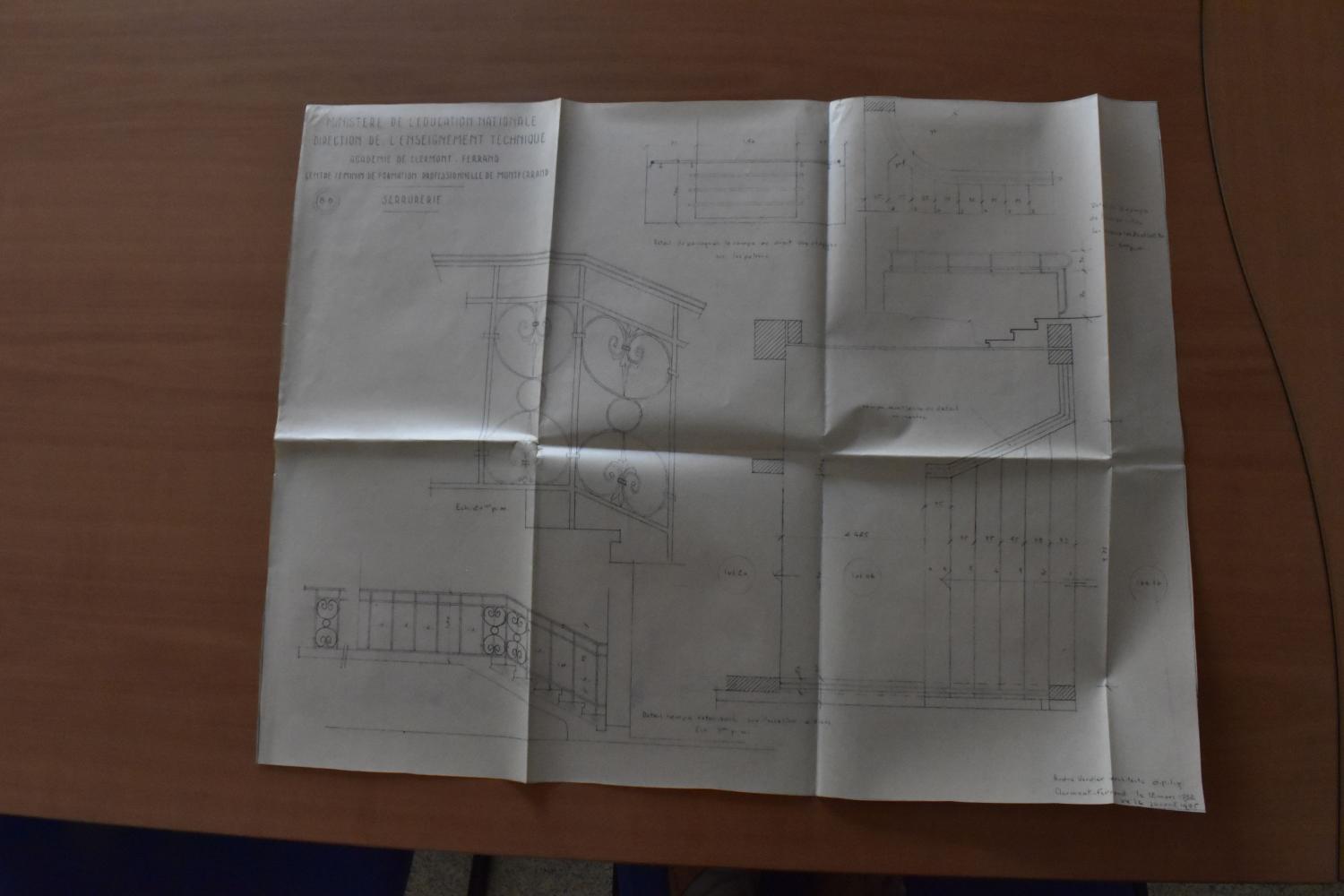

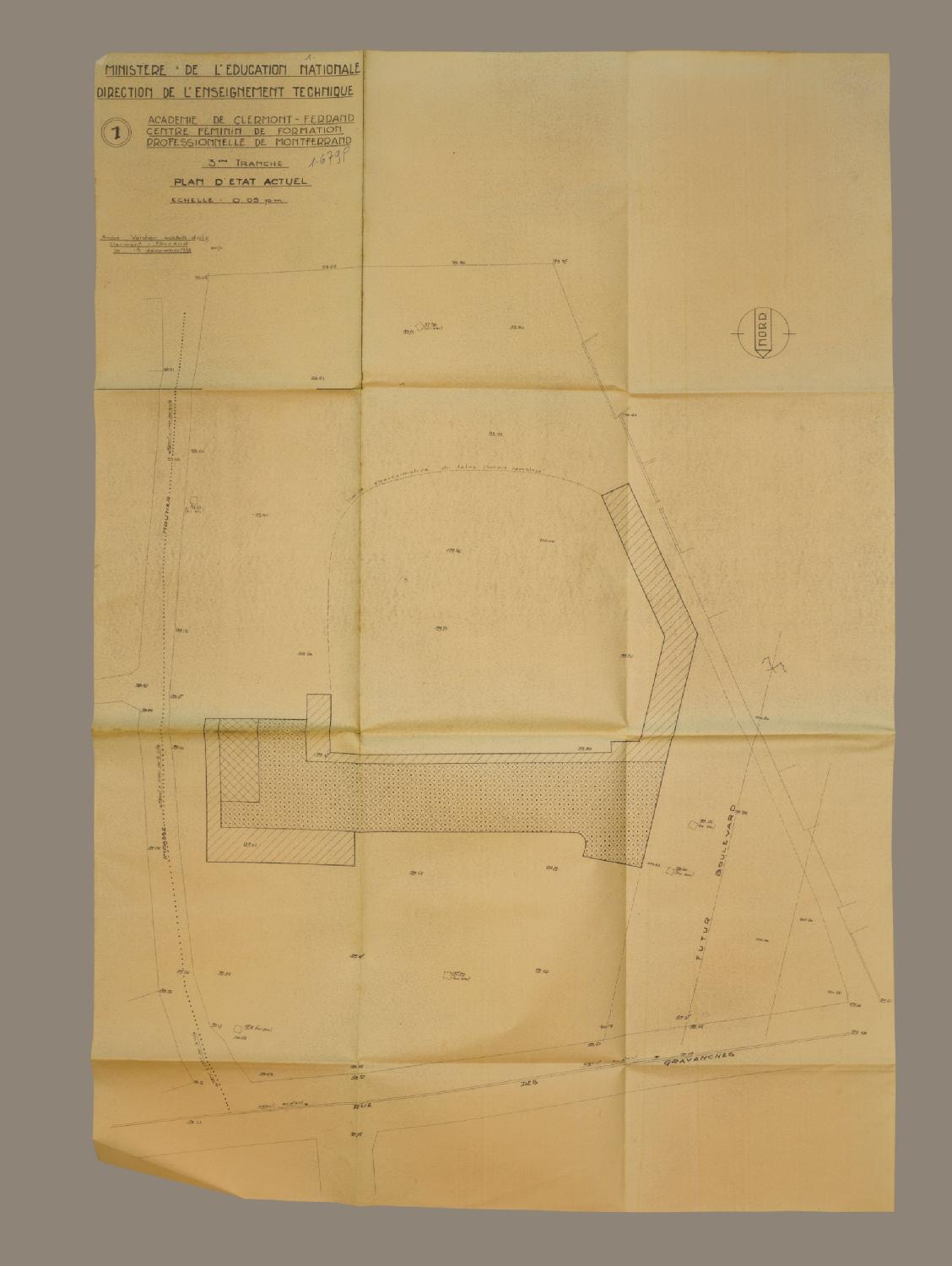

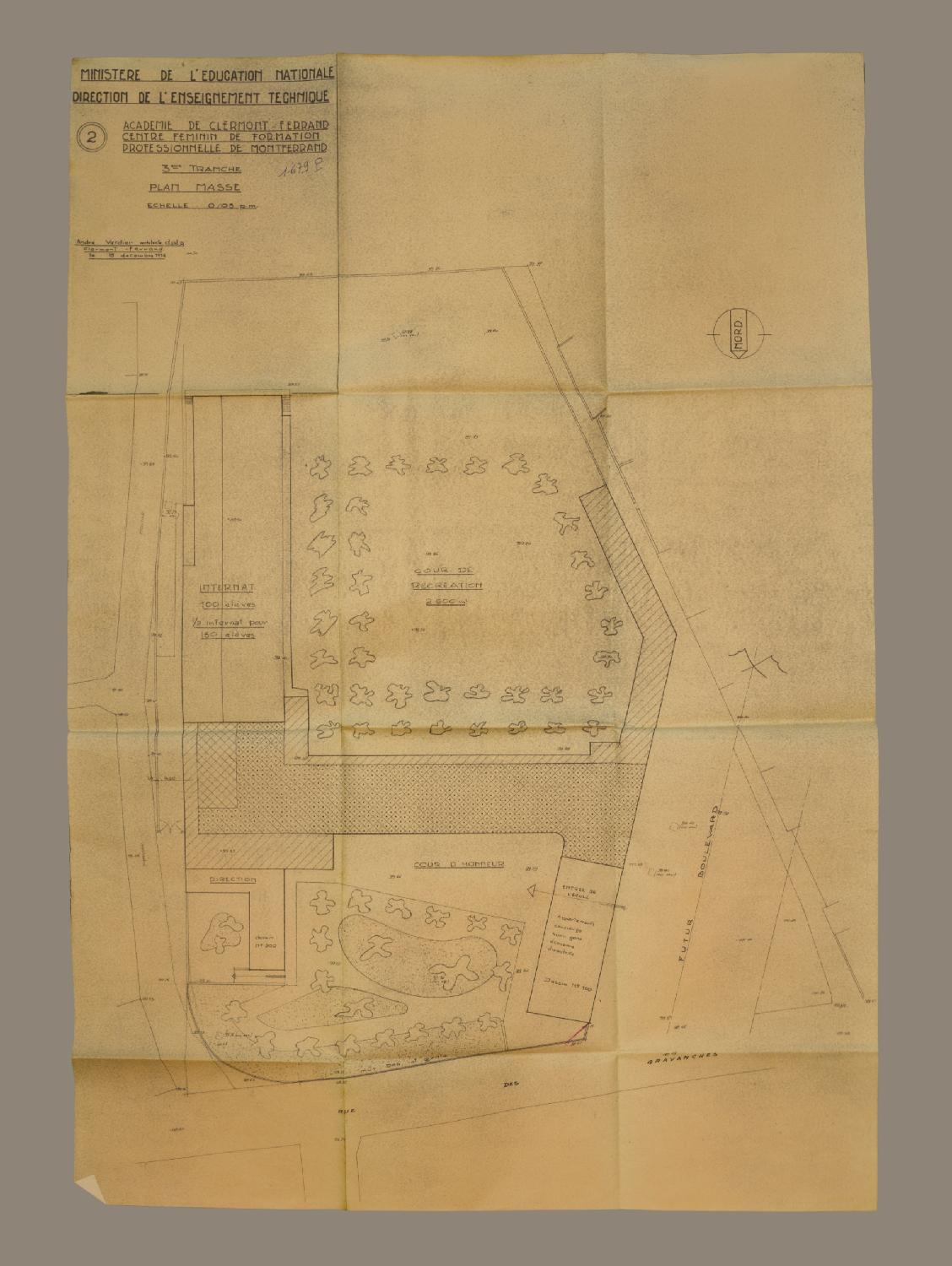

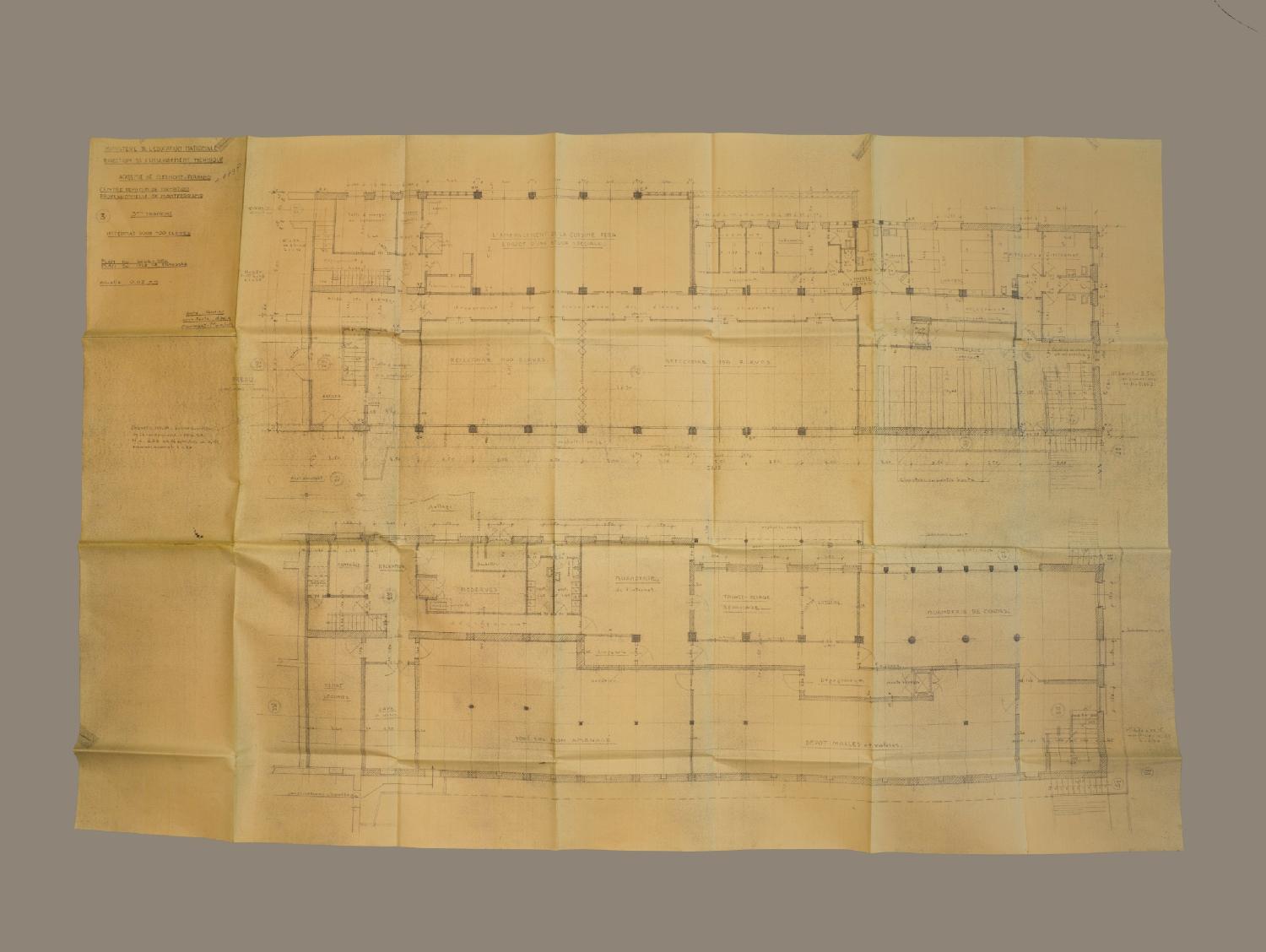

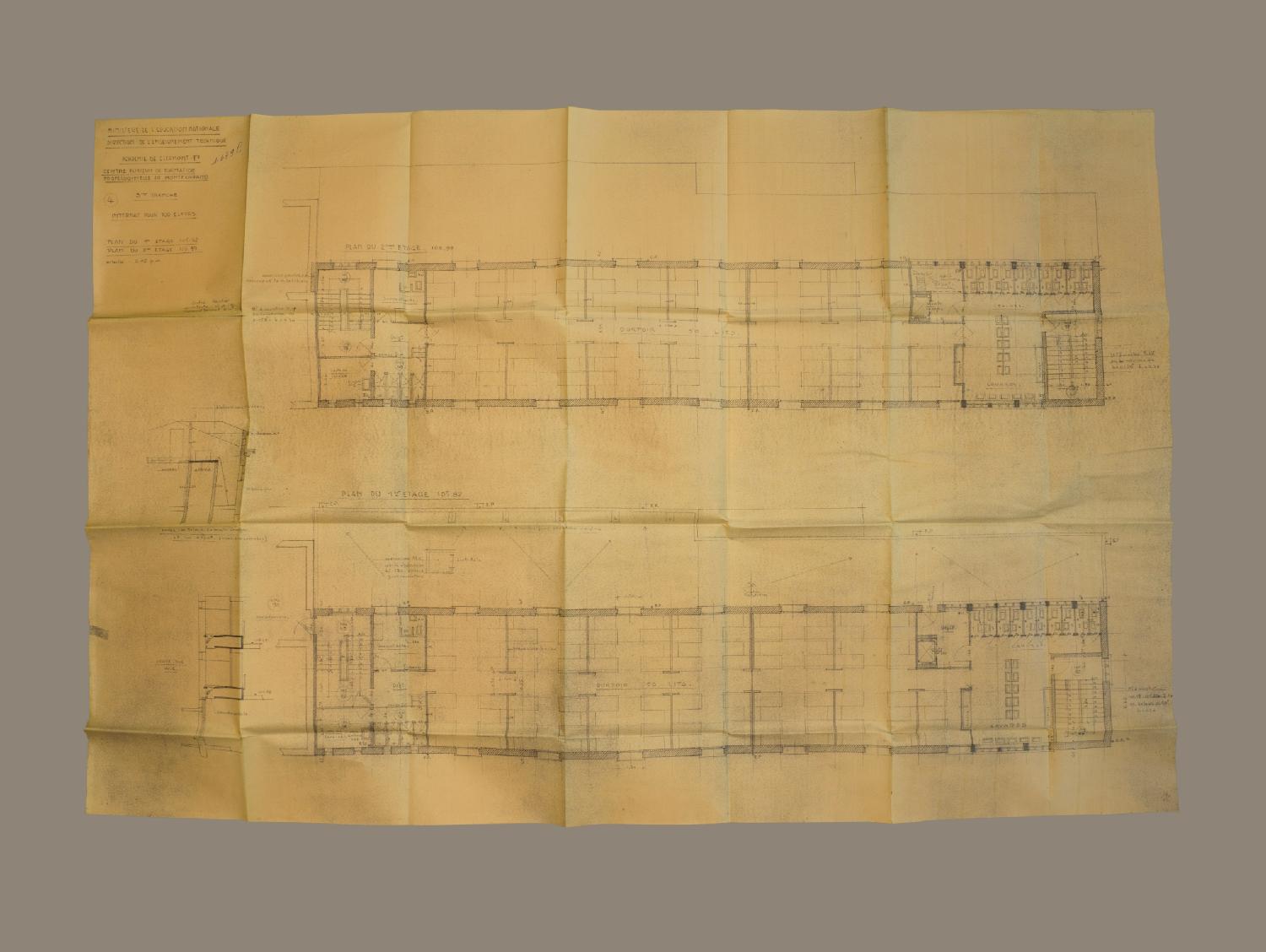

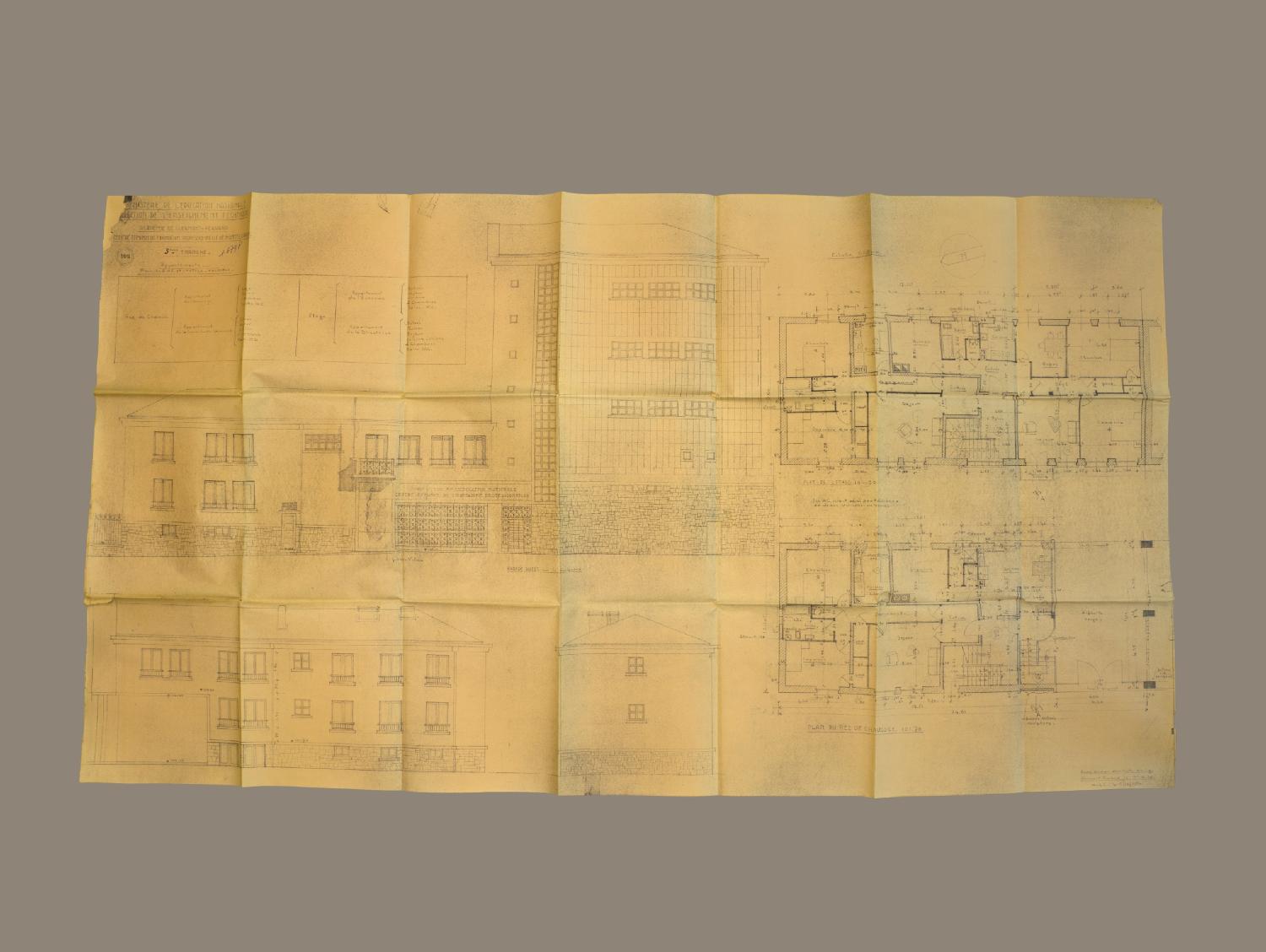

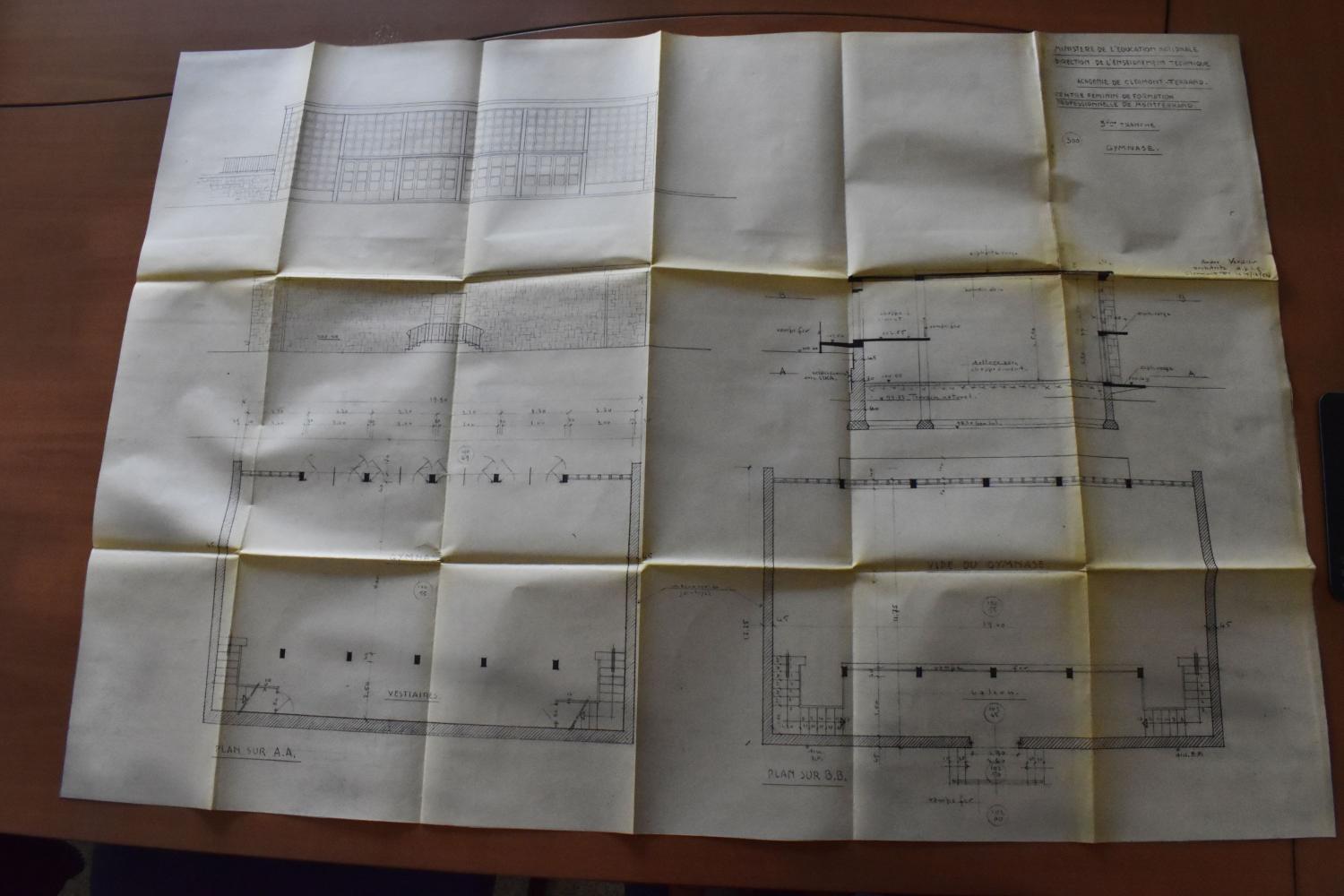

Si l'on se réfère au Plan d'aménagement du Groupement d'urbanisme de Clermont-Ferrand (c'est-à-dire qu'il comprend les cités limitrophes) de 1951, au moment du dépôt de permis de construire du centre d'apprentissage le terrain acquis par la municipalité se trouve coincé en limite de périmètre d'agglomération (ce périmètre signifiant la présence de services publics tels que l'apport en eau, l'évacuation des eaux usées, etc), entre une "emprise SNCF", une "zone industrielle" (qui comprend la caserne des Gravanches), un cimetière bordé d'une servitude non aedificandi (qui ne semble pas avoir été respectée, à moins que la largeur représentée par la rue des Gravanches n'en fasse office) et enfin le projet d'un boulevard de ceinture (prévu depuis le Plan d'aménagement et d'extension de 1925 et repris encore dans le Plan d'aménagement de 1951)1.![Extrait du Plan d'aménagement du Groupement d'urbanisme de Clermont-Ferrand, [1951-1952], [Roger Puget, urbaniste en chef]. Dans le rectangle bleu, en "secteur aéré de la zone de construction en ordre discontinu", se situe l'emplacement du centre d'apprentissage devenu lycée. Le boulevard Ambroise-Brugière, encore à l'état de projet, figure en jaune (AC Clermont-Ferrand. 896 W 1).](/img/acdb7ae8-1be4-4c66-a147-5718f3f1ae62)

Peut-être faut-il estimer que l'alignement sur un nouveau boulevard représentait un avantage supérieur aux désagréments repérés, l'établissement figurant dans la liste des "réalisations des grands projets" liés au Plan d'aménagement du Groupement d'urbanisme, au même titre (l'équipement scolaire) que le centre de formation professionnelle masculin (actuel lycée professionnel Roger-Claustres) et l'école de médecine, ainsi que cinq écoles primaires.

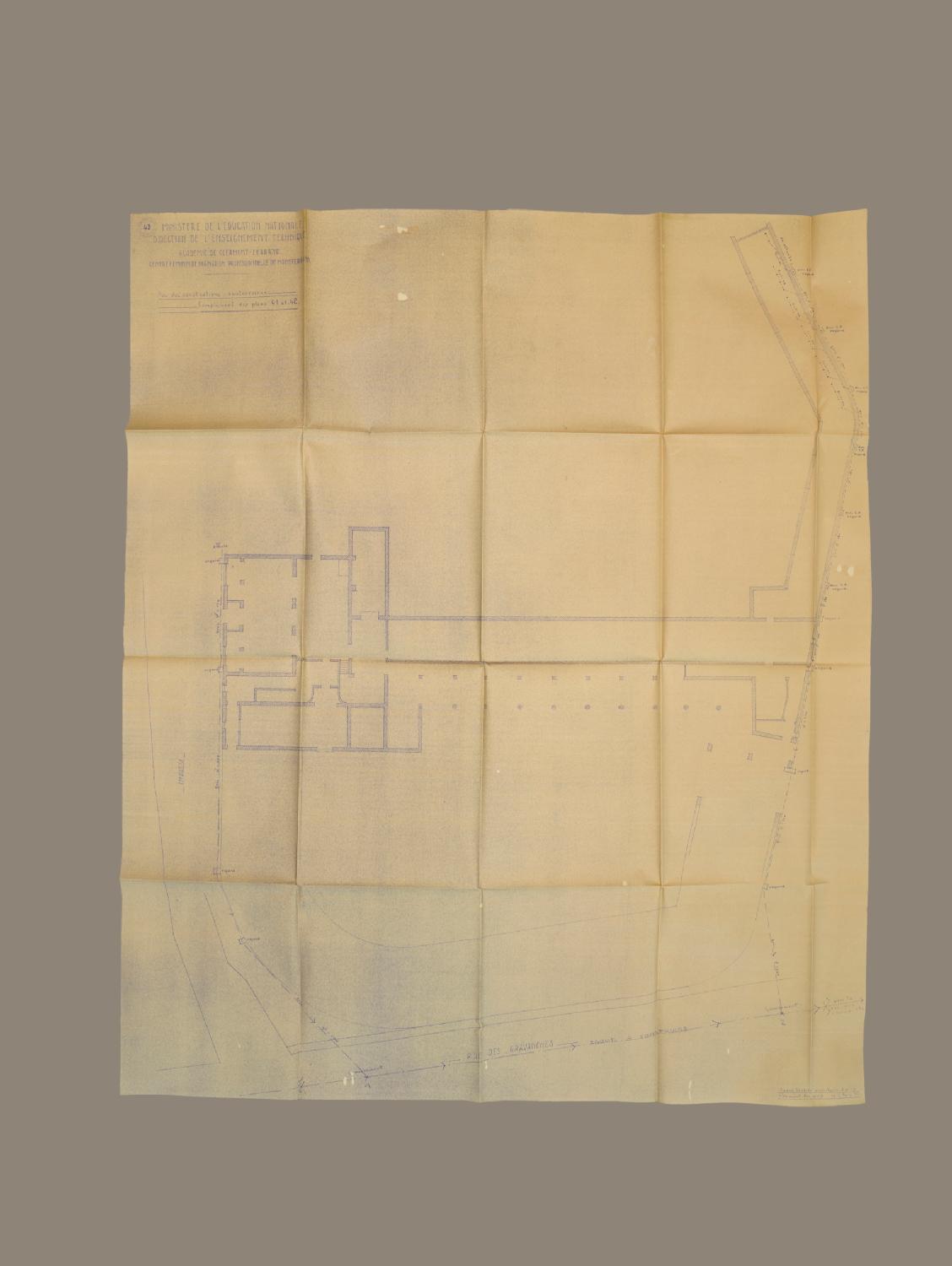

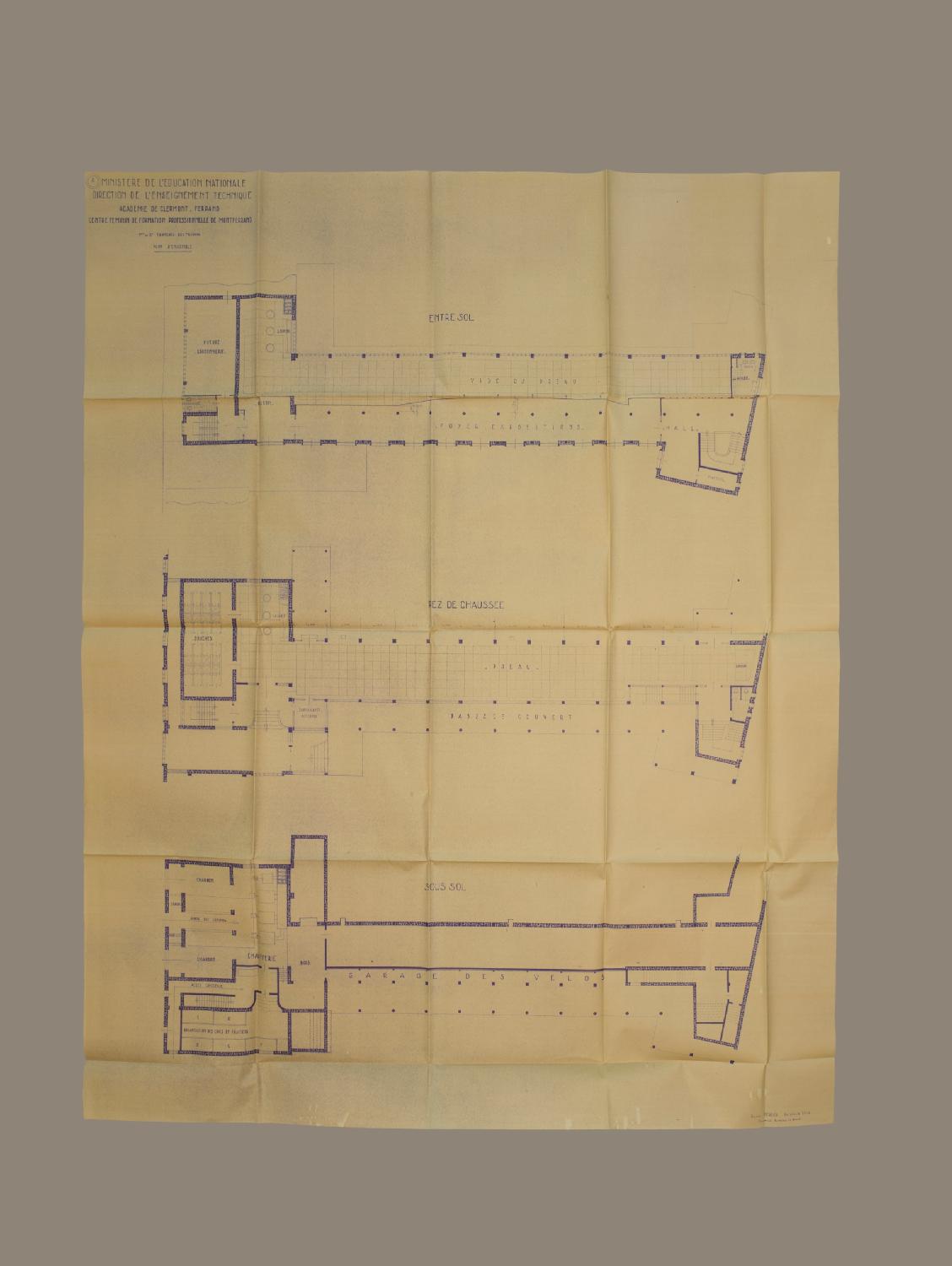

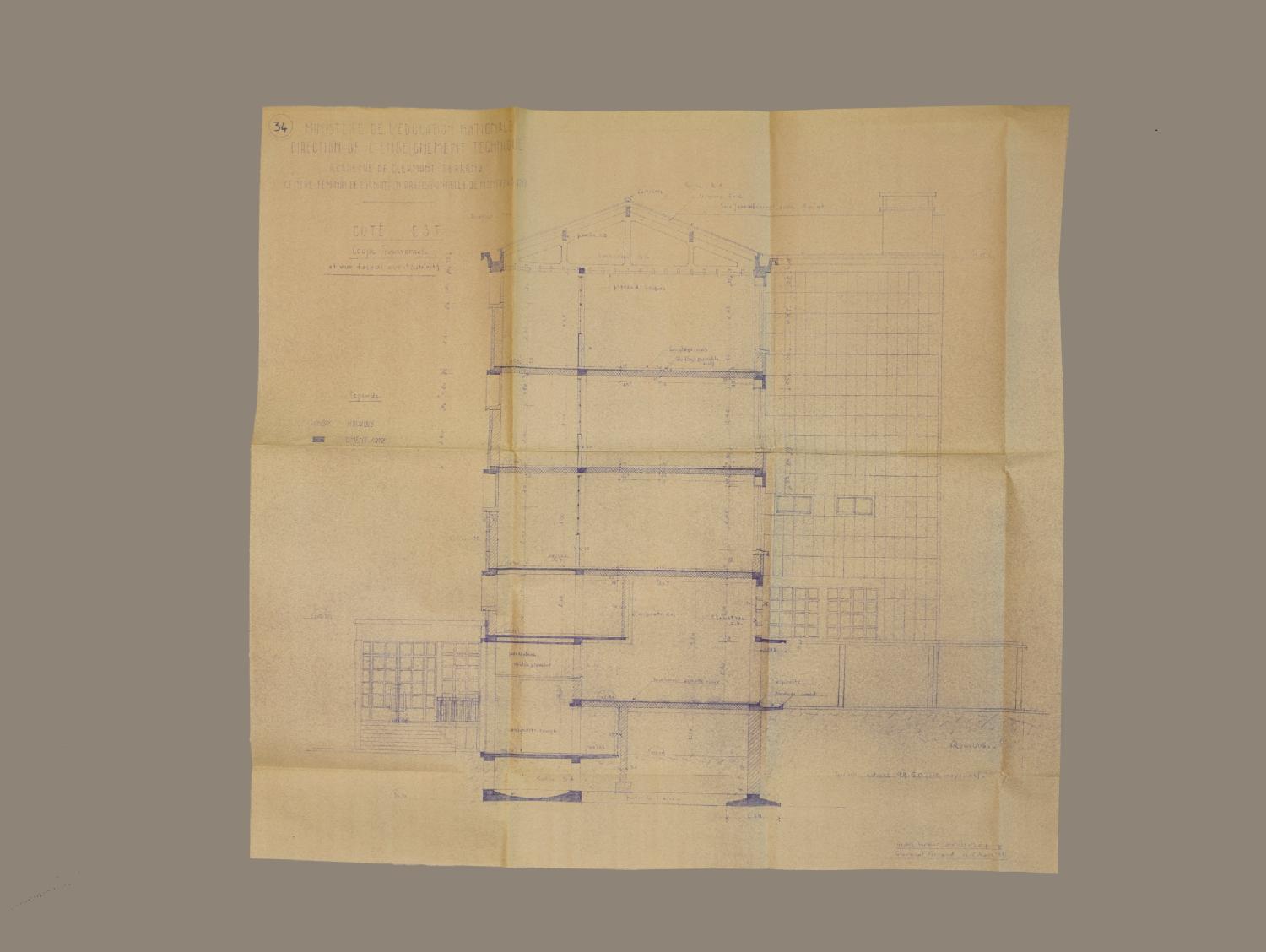

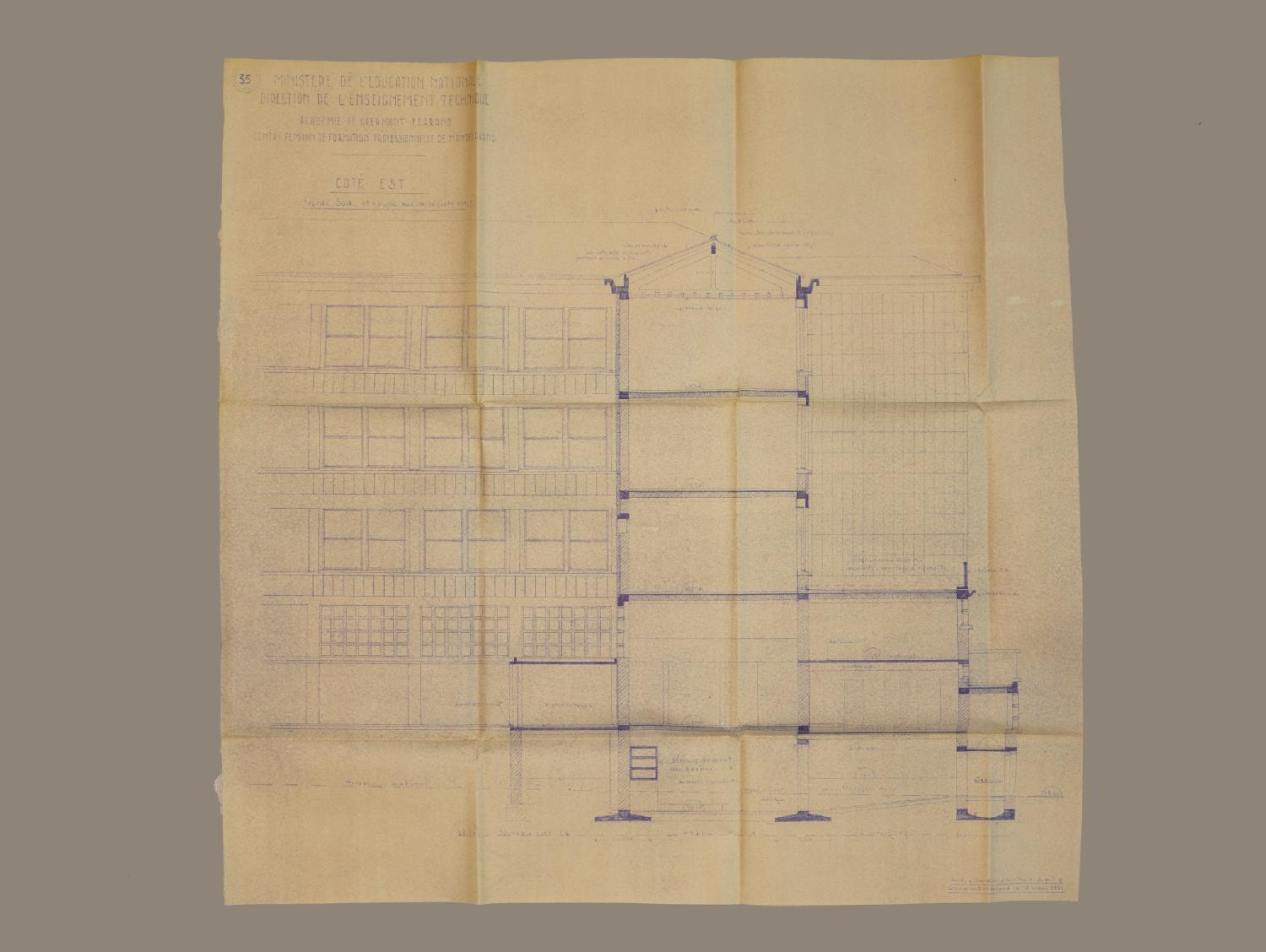

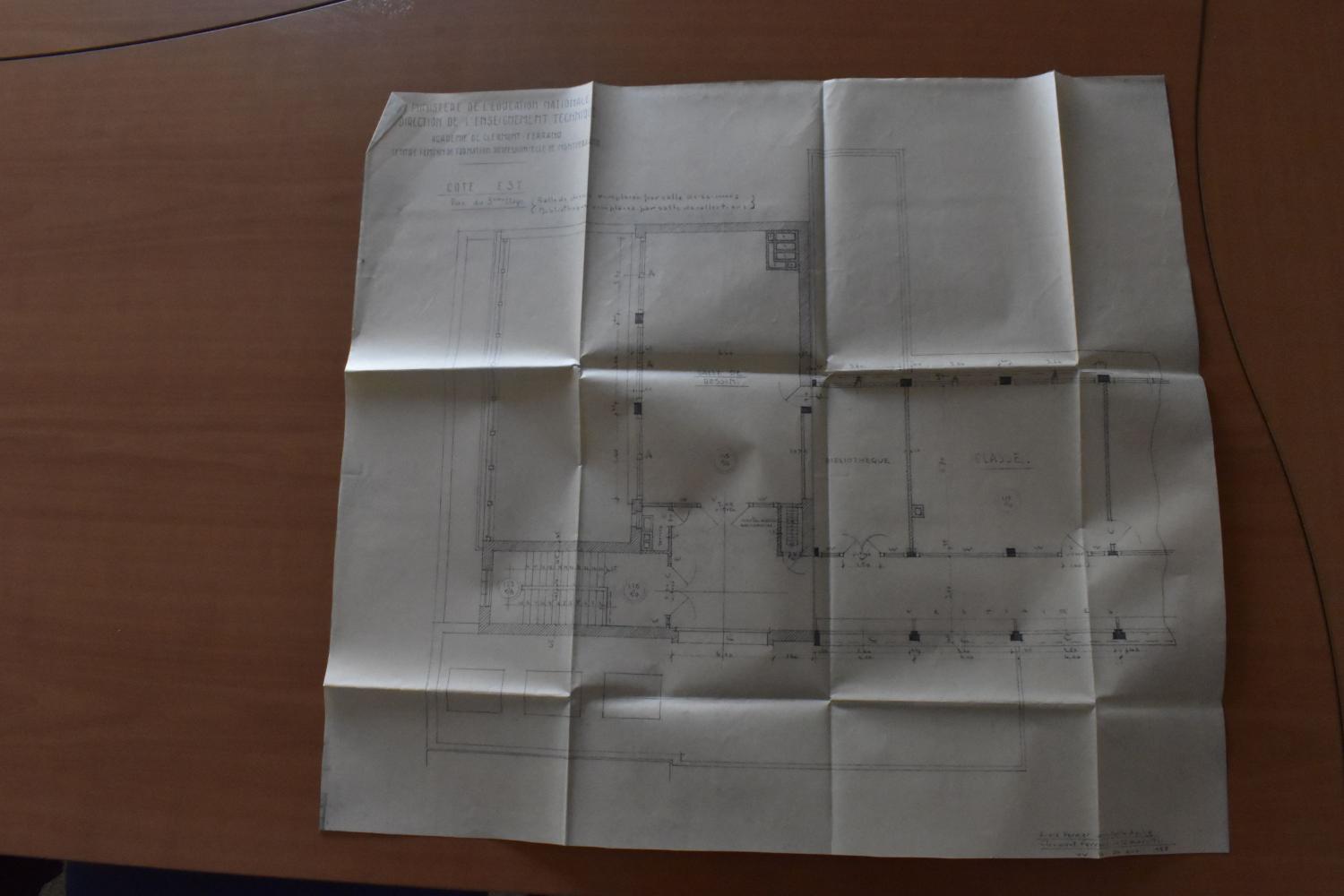

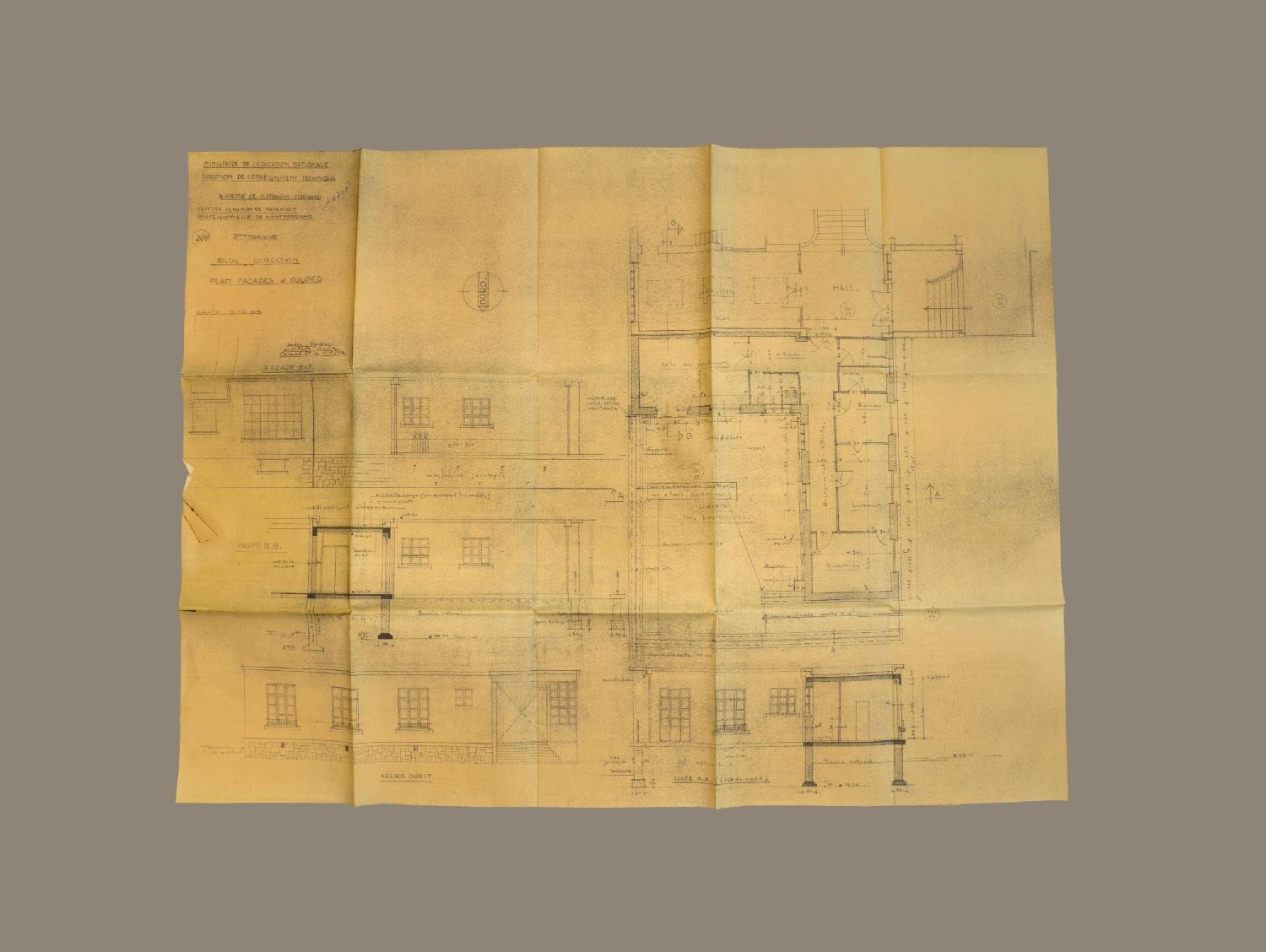

Néanmoins l'édifice est à l'étroit. En témoignent au moins deux demandes de dérogations accordées par le maire : d'une part, la possibilité de faire fi du recul d'alignement de 5 mètres, normalement imposé sur le boulevard, d'autre part, celle de limiter le pan coupé entre le boulevard et la rue des Gravanches de 5 mètres à trois mètres cinquante. Sur le premier point, surprenant à cette date si ce n'était l'étroitesse de la parcelle, on note que le bâtiment principal, disposé perpendiculairement à la voie, inscrit l'édifice dans son époque, celle d'une défiance à la dépendance des bâtiments au tracé des rues. Sur le second point, la municipalité suggère de conserver le projet [du corps de bâtiment concerné par ce pan coupé] en y prévoyant un encorbellement à l'angle au premier étage2. Ce conseil est suivi.

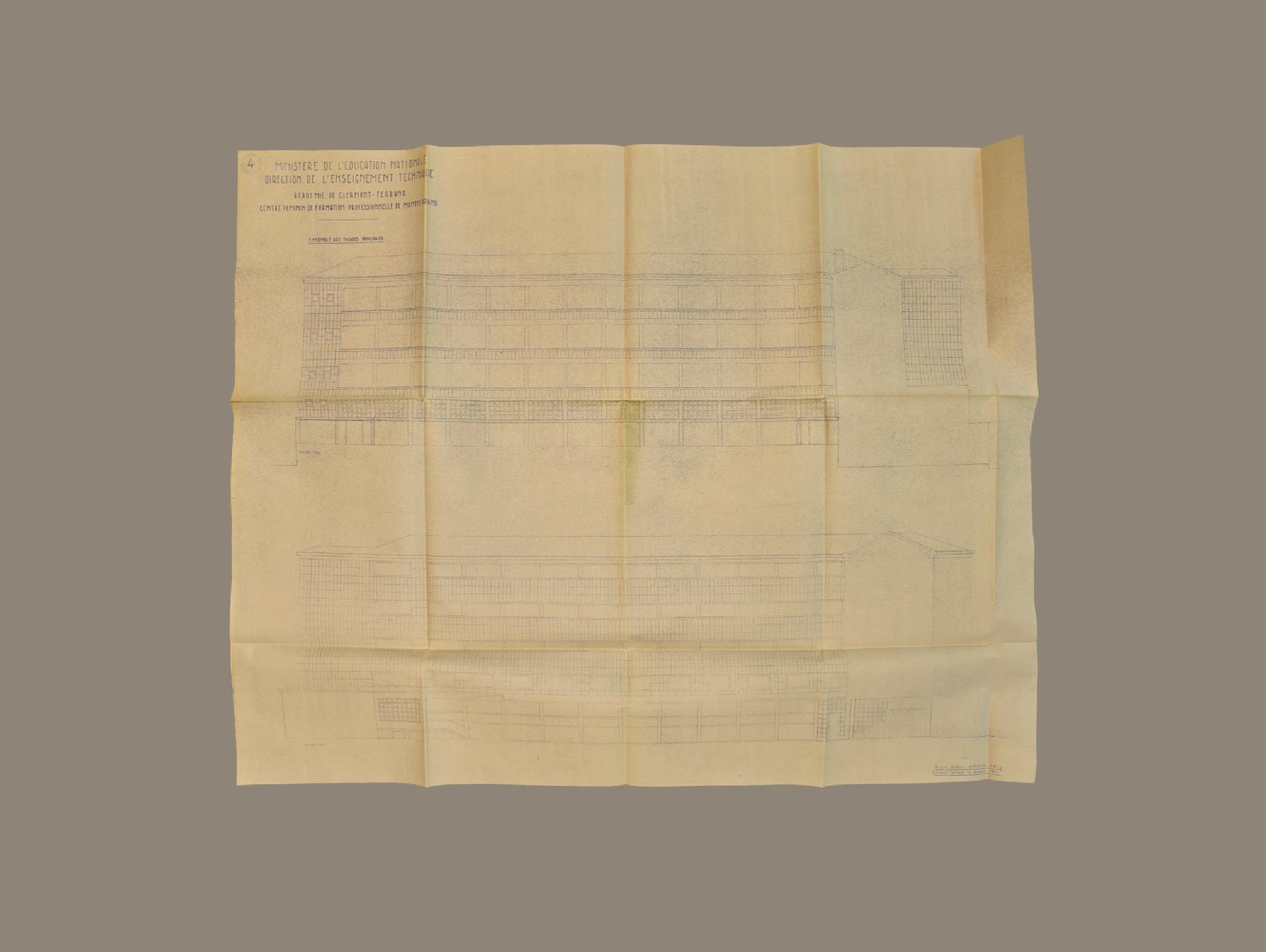

Dès 1925 donc (plan Cornudet), un boulevard destiné à tracer le périmètre urbain est prévu. Les plans de l'architecte Verdier font référence, sur ses plans de 1951 et 1955, à ce "boulevard projeté". La façade principale s'aligne à 12,50 mètres de son axe, comme il est demandé dans l'autorisation d'alignement (obtenue par dérogation).![Plan d'aménagement et d'extension produit en 1925 par les services techniques de la Ville, en application de la loi dite Cornudet de 1919 (modifiée en 1924). Où l'on voit que le boulevard [Ambroise-Brugière] est prévu (en jaune, à l'extrême est). C'est entre le cimetière et la voie ferrée que l'emplacement du lycée sera choisi.](/img/7fdb3318-d314-4b84-963b-ac305ac0589a)

Ici un aperçu sur l'ensemble des arguments qui présidaient au choix des emplacements des lycées depuis leur création en 1802 serait justifié mais cela emmènerait trop loin : depuis leur origine exactement se posaient en effet différentes questions, avec notamment celles de leur place au centre de la ville ou à la campagne, de leur orientation, liées à des considérations hygiénistes et morales, et de leurs accès4. Pour Clermont-Ferrand, seul le lycée général de garçons est reconstruit (en 1954-1956) en situation centrale, pas très loin de son emplacement d'origine adopté en 1808 (des professeurs s'en plaignent : il manquera de l'espace pour les activités sportives et le qualité de l'air fera défaut). Certes il figure à côté du lycée de jeunes filles mais ce dernier, au moment de sa construction en 1894-1899, se trouvait en lisière urbaine. De plus, lorsqu'il est décidé de construire aux mêmes dates que le lycée de jeunes filles une école professionnelle de garçons, rue Sidoine-Apollinaire, le quartier choisi par la mairie est décrit par l'inspecteur comme "quartier bas, pauvre et peuplé d'ouvriers, loin des grandes voies d'accès" (la rue Richepin, qui relie la ville haute à ce "quartier bas" n'existe pas encore, elle est programmée sur le plan Cornudet). Il n'est pourtant situé qu'à 200 mètres de la mairie et 600 de la place principale (place de Jaude). Cette école professionnelle de garçons est cédée aux filles et pour les garçons un nouvel établissement est construit (qui deviendra le lycée Amédée-Gasquet) en 1923-1925 : là, on peut imaginer que la proximité des usines de périphérie est recherchée (ces usines ont disparu entre-temps), alors que cette école sera qualifiée de centrale en 1988 lorsqu'il sera question de la déplacer au Technopôle de La Pardieu (ce qui a été réalisé). Enfin, le plus contemporain du CET de jeunes filles devenu lycée Marie-Curie, le CET de garçons (devenu lycée Roger-Claustres) est élevé lui aussi en lisière de villes, en contre-haut d'un boulevard prévu également au plan Cornudet de 19255, mais "adossé à la colline de Chanturgue, exposé au midi", bénéficiant d'une "vue très étendue sur la plaine, la ville et les montagnes avoisinantes"6. A vol d'oiseau, il est plus proche du centre que ne l'est Marie-Curie (trois km pour lui, contre deux pour le CET de jeunes filles) mais Marie-Curie est plus proche de la gare. Une constante se dégage néanmoins : hormis le lycée de garçons, l'implantation en lisière urbaine semble recherchée (structurer ou accompagner les extensions de la ville sont des rôles qu'on peut donner aux établissements d'enseignement secondaire, même s'ils sont plus souvent dévolus aux écoles primaires), avec le risque de se rapprocher des secteurs insalubres occupés par les usines, casernes, cimetières et hôpitaux.

Avant 1971 donc, avant que le boulevard sur lequel le lycée Marie-Curie est aligné ne soit construit, une sorte de parvis-parc de stationnement en triangle permet de garer son véhicule7. Il reste que ce boulevard, s'il pouvait inscrire le centre d'apprentissage dans un aménagement urbain important, a fini par représenter un danger pour les élèves puisque l'entrée principale a été dédoublée dans les années 1990, et une arche en béton a été construite du côté de l'impasse du Moutier afin de les y accueillir dignement.

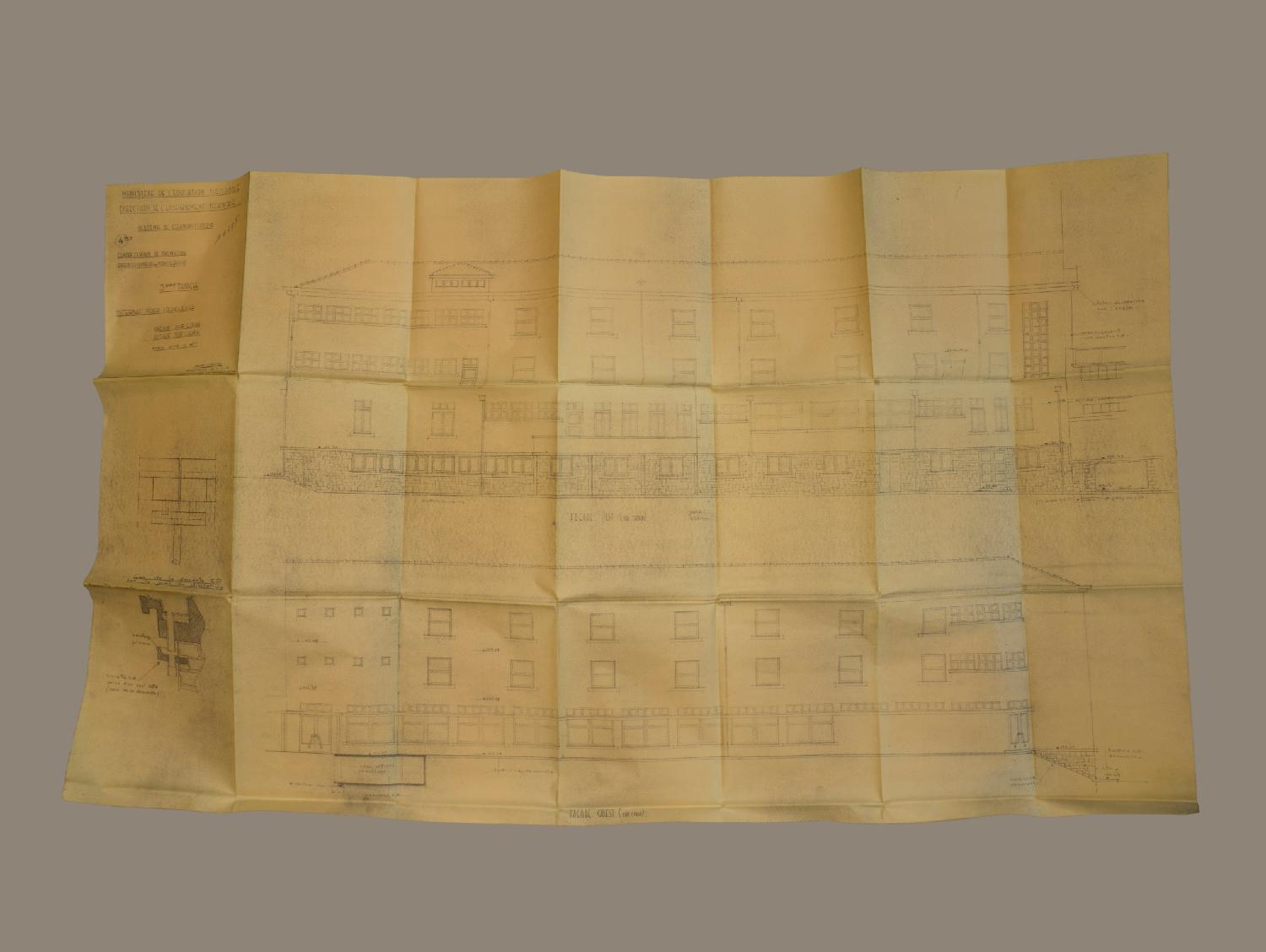

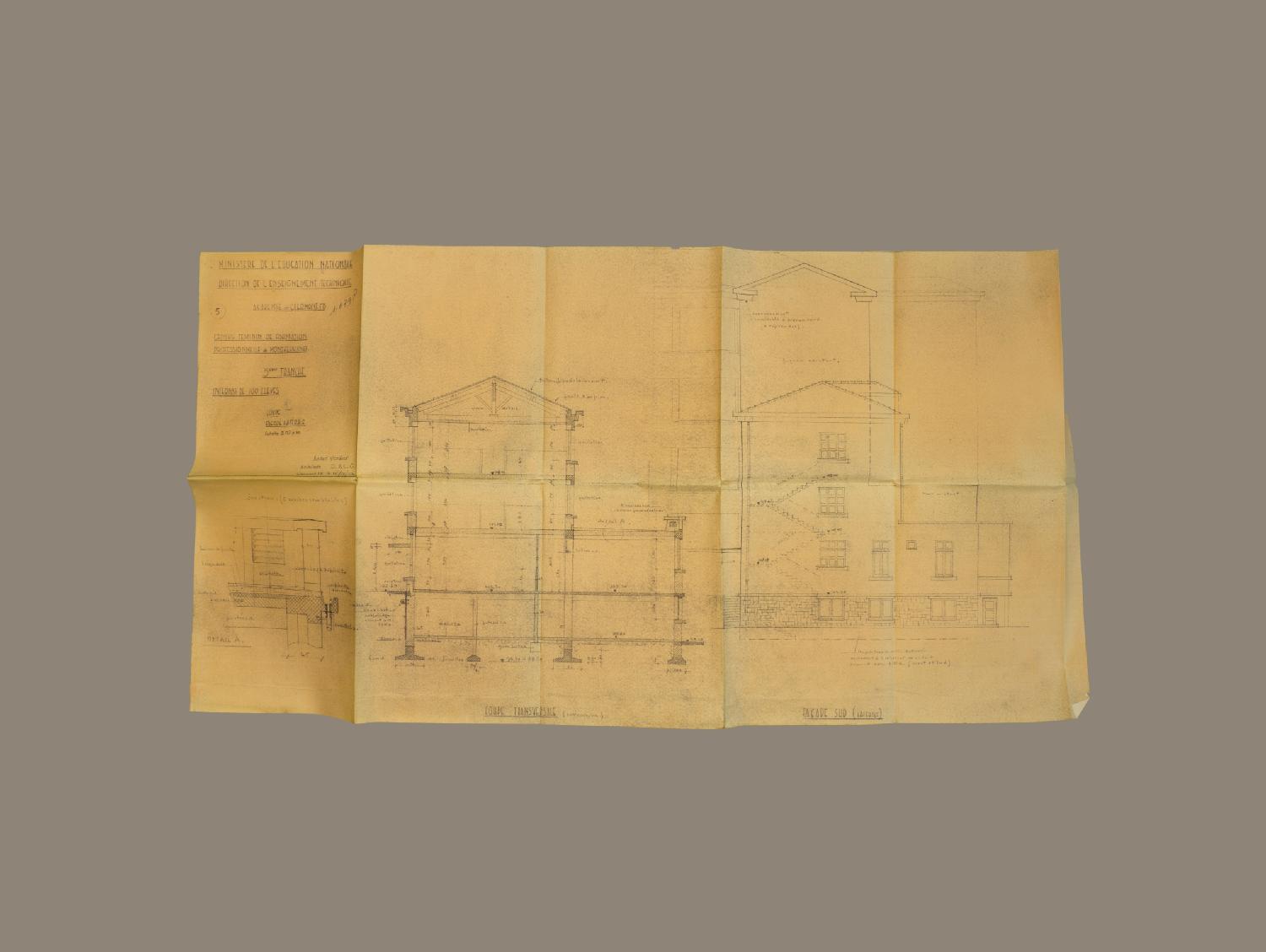

"Le projet que vous réalisez prendra une place importante dans la ville".

L'établissement aurait dû être entièrement revêtu en pierre de Volvic, ce qui lui aurait donné "un caractère local et de belle tenue" mais "les exigences des carriers et des tailleurs de pierre" avaient obligé l'architecte à opter pour un simple soubassement en pierre de Volvic et granit. André Verdier avait essayé d'obtenir de l'inspecteur principal de l'enseignement technique un revêtement en pierre blanche pour les étages, avec cet argument : "le projet que vous réalisez prendra une place importante dans la ville". Néanmoins l'architecte devra se contenter de la "solution de la pauvreté qu'un architecte admet seulement s'il y est contraint, soit un "crépissage au mortier de ciment et peinture Silexore" pour le reste des murs de façade 8, crépissage qu'il animera de faux-joints sur le corps de bâtiment principal, comme on peut l'observer.

![Plan de situation, non signé, non daté [1960] ; avec les "artères principales ou rues d'accès plus facile ou plus rapide" menant au "CET de jeunes filles", actuel lycée Marie-Curie, et différents points de repère parmi lesquels les autres écoles d'enseignement secondaire de la ville (Archives du lycée professionnel Marie-Curie. Bureau de la gestionnaire, chemise cartonnée. 13 plans, dossier d'acquisition des parcelles, courrier de l'architecte, etc. 1951-1970)-](/img/b26cd64b-516e-47af-8758-5a0693578a3b)

Conservatrice du patrimoine, chercheuse de 1994 à 2023 au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel (Clermont-Ferrand).