Le château est mentionné dans le traité d'Annemasse, en 1287 ; il dépend alors du comte de Genevois, qui le donne en fief aux Clermont avant 1329. L'édifice est qualifié de maison forte jusqu'en 1480. La famille de Clermont conserve le château jusqu'à la Révolution (avec des périodes de contestations) ; le marquisat de Mont-Sain-Jean et de la Bâtie est créé pour Jean-François de Clermont en 1681.

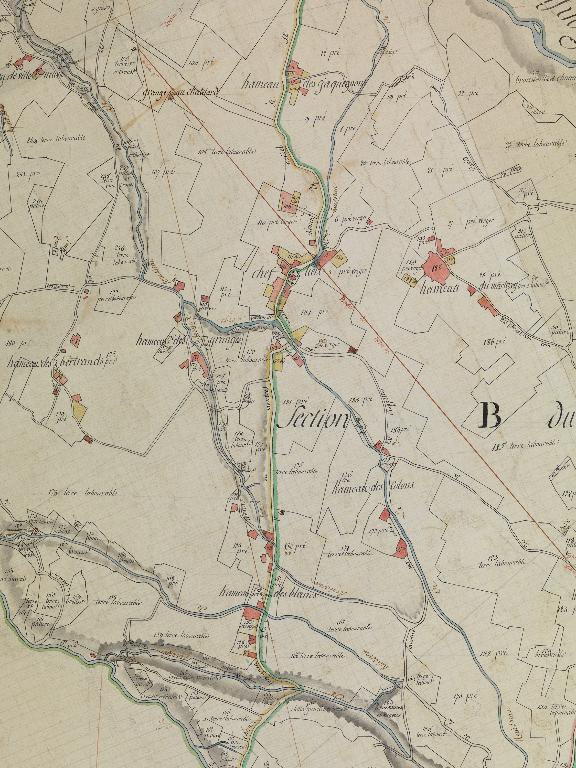

La Batie d'Albanais au début du 18e siècle

La mappe sarde et la tabelle-minute (datée de 1730) permettent de reconstituer le plan-masse de l'édifice, qui se trouvait au nord-est des bâtiments subsistants, sur la parcelle 2013 A4 554. Le château s'élevait sur une esplanade qui surplombe le Sierroz, au lieu-dit le Chamoux. Il s'agissait d'un bâtiment de plan massé (n°768, "chambre") bordant sur trois côtés une cour intérieure (n°769, "petite cour"), avec un accès dans l'angle sud-ouest flanqué à l'ouest par la chapelle (n°767) et à l'est par un corps de bâtiment qui semble plus massif que le corps de bâtiment oriental (tour-donjon ?). Le passage resserré vers la cour intérieure est représenté par une échelle, qui figure peut-être un pont ou un pont-levis enjambant les fossés n°766 et 772 (les côtés nord et à l'est descendent en pente abrupte vers le Sierroz) ; il est bordé à l'ouest par un "petit parterre" (n°770) et à l'est par une cour (n°771). Au-delà des fossés s'étendent, à l'ouest, un jardin d'agrément à motif de broderie (n°765), avec un "grenier" (n°764) dans l'angle nord-ouest, et au sud, la basse-cour (n°776, "grand cour"), bordée de bâtiments sur ses côtés est (n°773, "prison", 774, "maneage pour le bois", 775, "écurie") et sud (n°777, "grand écurie", n°779, "écurie") qui encadrent au sud la la "grande porte du château" (n°778), sans doute défendue par un pont-levis (échelle sur la mappe sarde) et ouvrant sur une allée nord-sud. Jardin et basse-cour sont défendus par une seconde ligne de fossés (n°762, 763, 781), dans lesquels se trouvait un chenevier (n°780). La parcelle voisine 821 était un verger. Un ruisseau longeait le site à l'ouest et alimentait un battoir (n°782). La propriété comprenait deux granges édifiées au sud-est (lieu-dit au Chattelard), aux n° 818 à 820 (818, cour, 819, grange, 820, jardin : emplacement de la ferme 2013 A4 1043, non repérée) et 814 à 818 (814, cour, 815, grange, 816, verger ).

Le comte de Clermont possède dès cette époque l'alpage de la Clusaz (IA73003319).

La reconstruction de la fin du 18e siècle

A la fin du 18e siècle, Jacques de Clermont fait construire une maison à Chambéry, rue du Collège au-delà du nouveau palais de Justice, et reconstruire le vieux château de Montcel. "L’unique avenue du castel est un pont, autrefois pont-levis ; en le quittant, on trouve à droite et à gauche deux grands corps de bâtiment : c’étaient les rustiques reconstruits à neuf ; plus bas, vis-à-vis le pont, était le château sur une esplanade très élevée au-dessus de Sierroz et d’un accès très difficile ; le nouveau château consistait en une vaste tour ronde à quatre étages composés de cinq chambres. La toiture n’en était pas achevée en 1793, lorsque M. le marquis dut émigrer". Une "chapelle nouvellement construite... attenante à une des maisons rustiques du château... vocable de saint Georges et de saint Jacques" est bénie par Mgr Antoine Eléonore Leclerc de Juigné, archevêque de Paris, en présence de plusieurs archevêques, évêques et prêtres, le 24 mai 1792 (op. cit.) (abbé Dufourd, p. 14). Durant l'exil du marquis, le château est acheté par Pierre Curtelin, de Montcel (qui est un des secrétaires de la commission des Vingt-et-Un, créée en 1792 par le Comité de Défense générale) ; vers 1811, il commence la démolition de la tour, "dont le pied en pierres de taille n’a disparu que dernièrement".

Sur le plan par masse de culture de 1802-1807, le château a comme nom de lieu-dit "Bel Air ou le Châtelard". Un bâtiment situé au sud est désigné comme "grange au Châtelard", et devait donc être une grange ou une ferme dépendant du château (peut correspondre à 2014 B3 220, dénaturé).

Sur le premier cadastre français, en 1880, le château et la chapelle ont totalement disparu. Il ne reste que les deux bâtiments "rustiques" de la basse-cour (1880 A4 717 et 719), de plan-masse différent par rapport à 1732, avec un four à pain au sud-est (1880 A4 718), à côté du pont qui supporte le chemin d'accès, et une pièce d'eau à l'ouest.

La Batie d'Albanais depuis la fin du 19e siècle

A la fin du 19e siècle, l'ensemble est acheté par le Dr Louis Sébastien Berthier, d'Aix-les-Bains (Etat de section du premier cadastre français, avant 1880) puis, au début du 20e siècle, par la famille Regairaz, des Déserts (leurs noms figurent sur les cartes postales de l'époque, sur lesquelles on distingue l'allée d'accès à la basse-cour, qui passait sur un pont (autrefois pont-levis) et que bordait à droite un fournil d'usage commun : ces aménagements ont disparu dans le 3e ou le 4e quart du 20e siècle, et le terrain remblayé devant l'édifice (renseignement oral). Les bâtiments de dépendances encadrant la cour ont été très remaniées au cours des 19e et 20e siècles : le bâtiment ouest (granges-étables) présente des remplois médiévaux dans son mur sud (pierre d'encadrement mouluré, dalles en soubassement du mur), qui montre également une extension vers l'ouest (chaîne d'angle) ; la porte de la grange nord est datée de 1870 (gravé sur jambage), la remise nord est datée des années 1930 (date 193... peinte sur la fenêtre) ; ce corps de bâtiment a été doublé au nord-ouest par la construction d'une grande dépendance agricole au 20e siècle. Le bâtiment est (habitations) a été agrandi au nord (chaîne d'angle visible côté est ; dernier corps de bâtiment au nord datable du début du 20e siècle), mais doté côté cour d'une façade unifiée, datable du milieu du 19e siècle ; la partie sud-ouest de la façade a peut-être été remaniée dans le 1er tiers du 19e siècle (fronton), la partie sud-est du bâtiment a été surélevée dans la 2e moitié du 19e siècle. L'ensemble a accueilli une fruitière (à la fin du 19e siècle et dans la 1ère moitié du 20e ? elle apparaît dans les archives communales en 1914, et l'ouvrage de M. Brocard la mentionne encore), puis a été divisé en logements.

Photographe au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, site de Lyon