Introduction historique

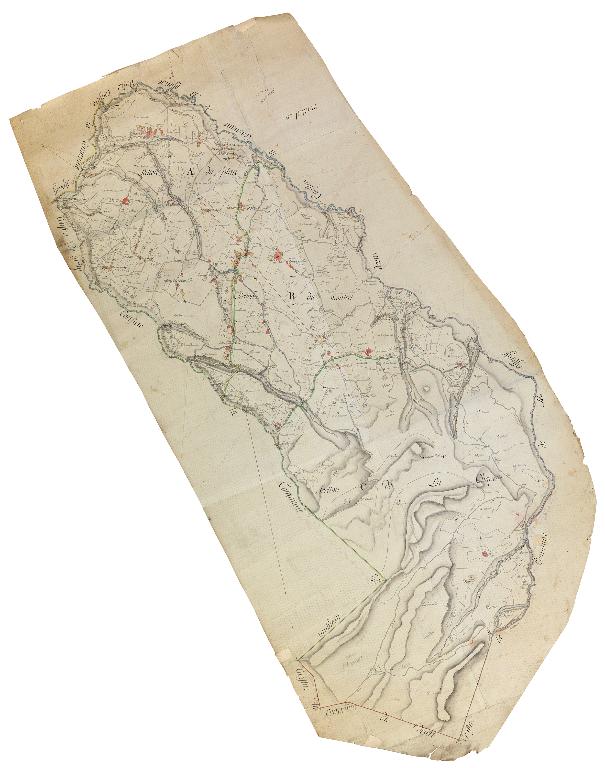

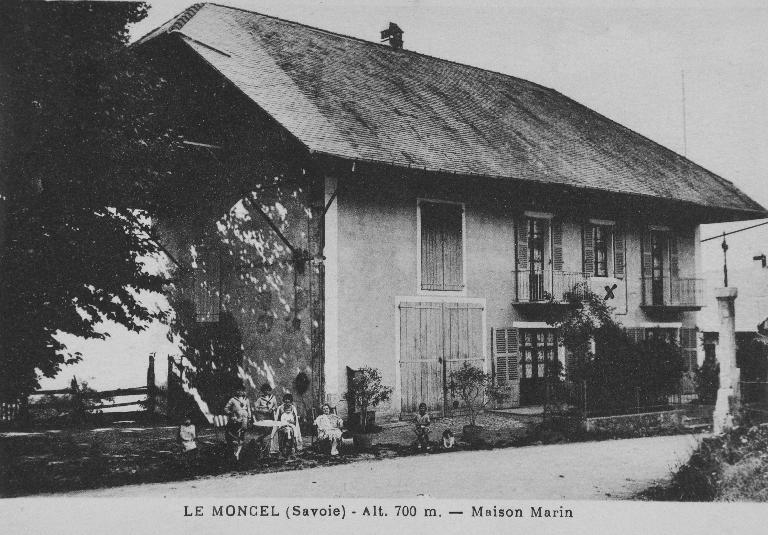

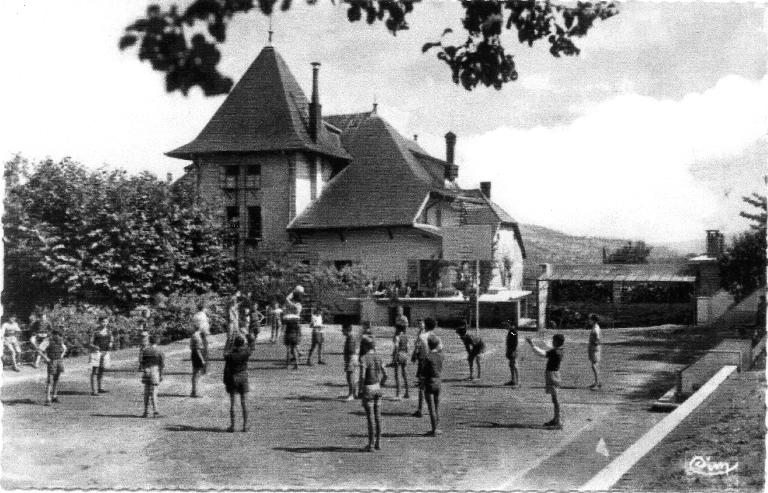

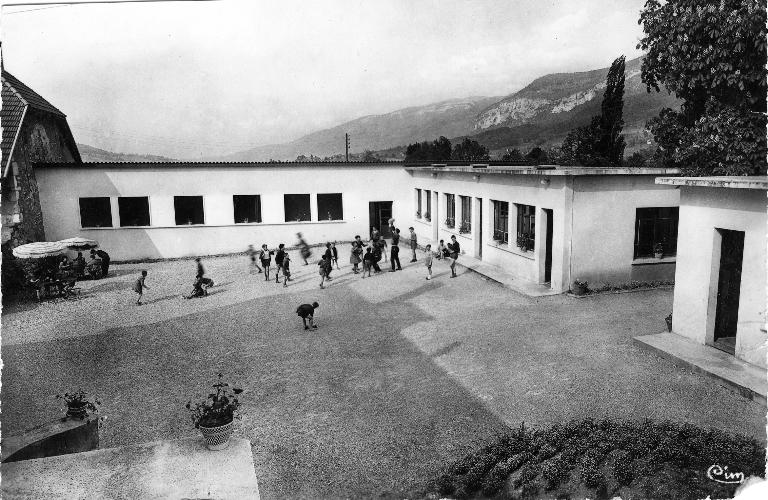

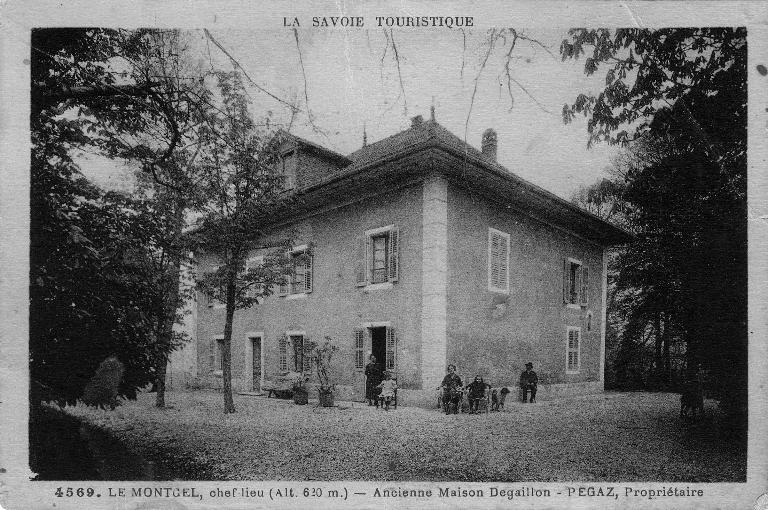

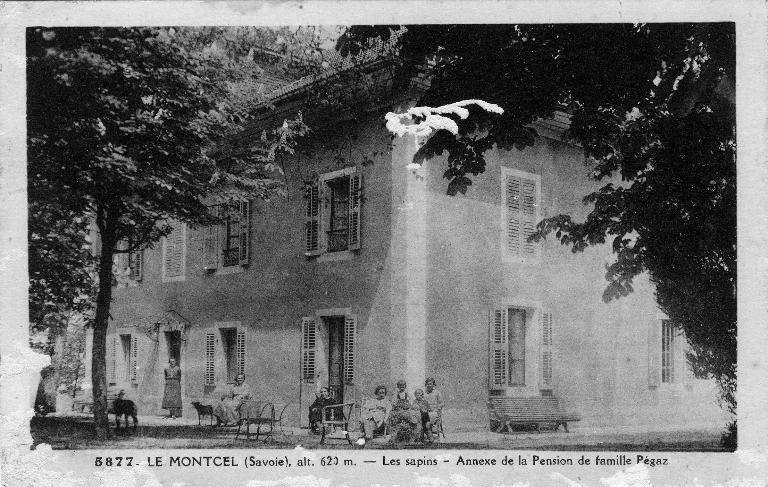

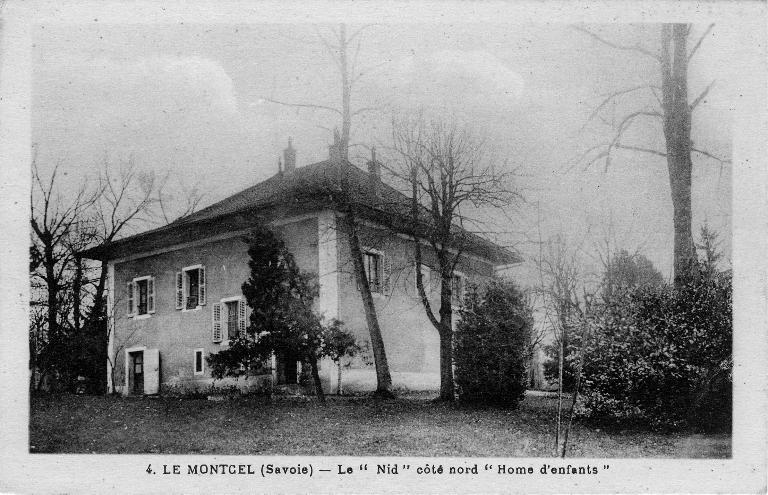

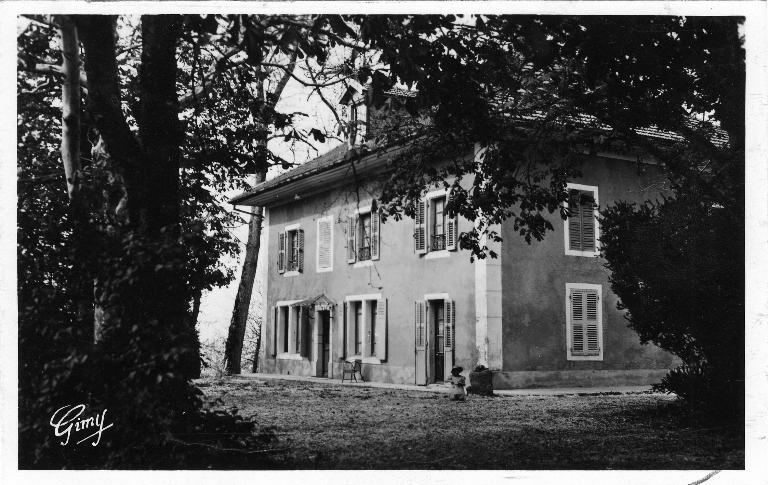

Il ne reste aucun vestige conséquent antérieur au 19e siècle des édifices pour lesquels on dispose des mentions les plus anciennes (entre la fin du 11e siècle et le 13e siècle), le château de la Bâtie d'Albanais (IA73003286) et le prieuré Saint-Robert, à la Chapelle (voir Chapelle Saint-Robert, IA73003341). Bien que de nombreux édifices soient situés sur des emplacements déjà bâtis en 1730 (mappe sarde) et présentent des encadrements moulurés à chanfrein ou accolade, souvent en remploi, il ne subsiste que peu de maisons ou fermes (ni de croix monumentales) dont l'élévation soit globalement antérieure au 19e siècle, hormis essentiellement deux édifices au village de Montcel (demeure IA73003323, et maison, ferme, café-épicerie, home d'enfants "Le Bercail", actuellement centre de vacances "Les Platanes" IA73003324), ainsi que l'ancien presbytère, puis mairie, édifié à la fin du 18e siècle et modifié dans les années 1870 (IA73003322). La plupart des édifices datent, dans leur état actuel, des 3e quart ou 4e du 19e siècle, ou du 1er quart du 20e.

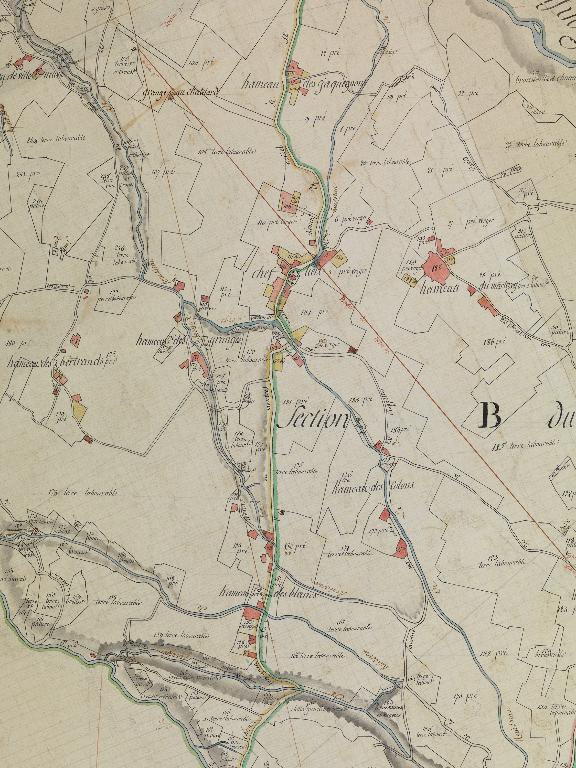

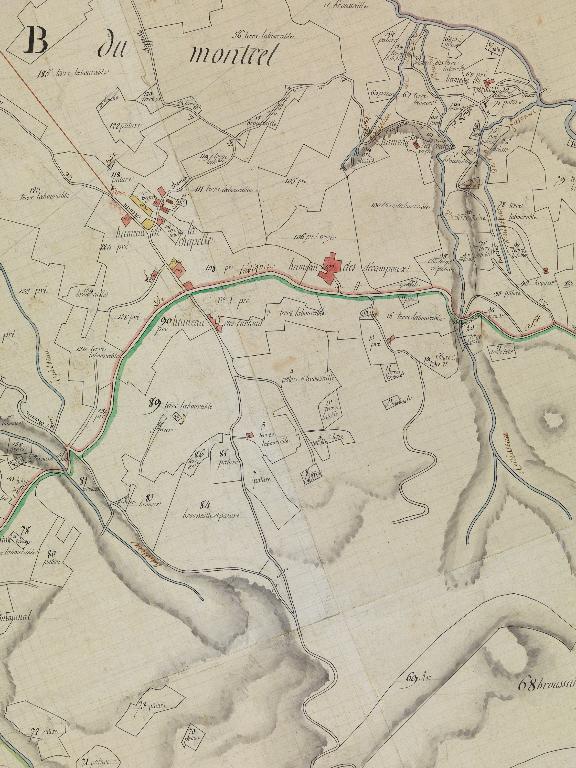

Le plan par masse de culture dressé au début du 19e siècle permet de constater que si la trame bâtie de la commune est déjà en place, plusieurs écarts ont changé de nom dans le courant du 19e siècle : à côté des toponymes restés inchangés (le Mollard, les Légers, les Laurents, les Chamoux, le Marterey, les Jacquignons, les Décampoux, la Chapelle, les Coutens), certains ont connu des modifications d'orthographe (le Péroud, les Colons de venu les Collombs, de Villeneuve devenu la Neuve) et d'autres ont été changés (le Plan devenu Lachat, Bel-Air ou le Châtelard devenu le Château, les Bertrands devenu les Mermoz, Curtoud devenu le Faubourg).

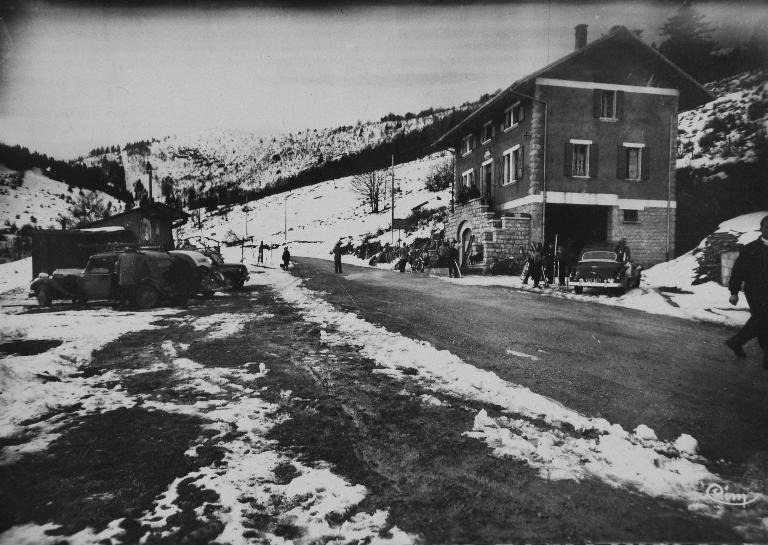

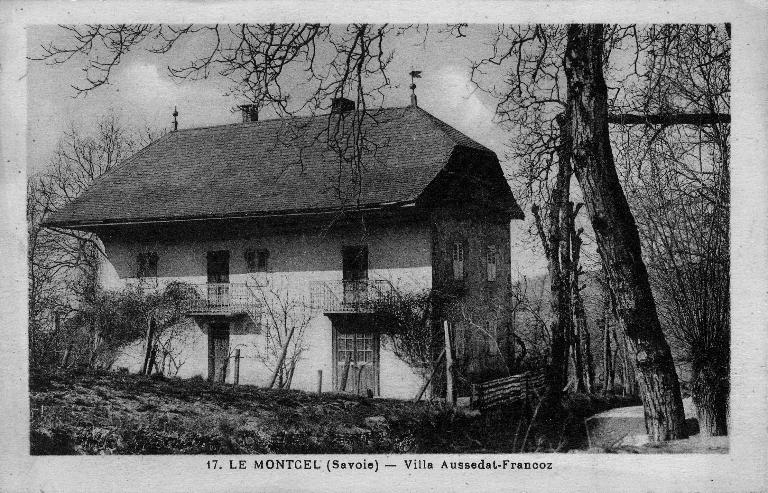

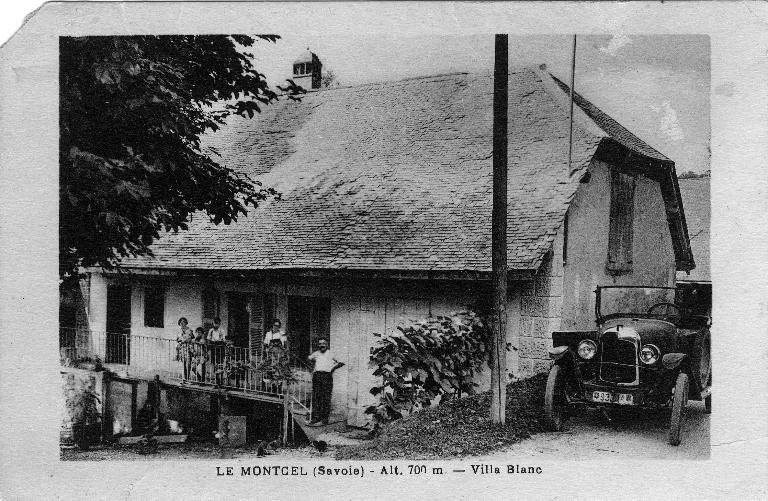

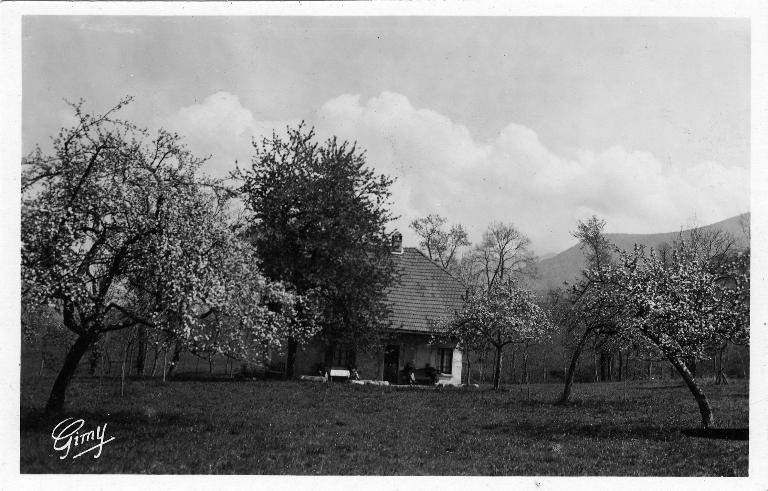

Dans la 2e moitié du 19e siècle et surtout au 20e siècle, une petite activité de villégiature se développe dans la commune (voir annexe), en lien avec le développement de la station thermale d'Aix-les-Bains, puis de la station de sports d'hiver du Revard.

Introduction topographique

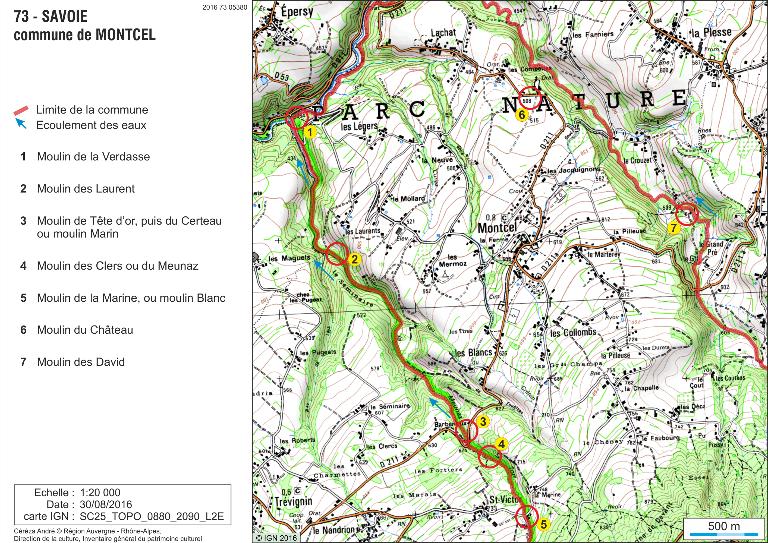

La commune est limitée à l'ouest par le cours de la Meunaz (jusqu'à l'écart de la Marine), au nord et à l'est par celui du Sierroz, et englobe au sud une partie du plateau du Revard. Son altitude s'échelonne de 364 m (en bordure du Sierroz à la Verdasse) à 1562 (à la Tour de l'Angle Est, en limite avec Trévignin), et entre 480 m et 780 m environ pour les sites d'habitat permanent, dans la partie médiane de la commune qui monte en pente douce du nord-ouest au sud-est. Au nord, l'altitude s'élève rapidement dans une zone de forêt traversée par la route du Revard (D 913, aménagée en 1934) et autrefois par la crémaillère d'Aix-les-Bains au Revard ; la frange nord de cette forêt (lieu-dit les Esserts sur la carte IGN) était autrefois en prairie, fauchée par les habitants des Favrins, avec des granges isolées, et a été plantée en sapins dans les années 1970 (oral). La forêt s'étend jusqu'à une ligne de crête qui délimite le plateau du Revard, avec une zone d'alpages ou sont édifiés des chalets (chalets de la Clusaz et de Crolles).

Le Sierroz et la Meunaz ont creusé de profonds vallons dans le sol calcaire, dont les flancs sont en général boisés ; ces cours d'eau ont permis la construction de plusieurs moulins, dont il ne subsiste que très peu de vestiges (voir annexe) et ont nécessité l'aménagement de ponts et passerelles (voir annexe) au passage des voies de communication : la route qui traverse la commune longitudinalement, de la Verdasse au Faubourg, et ses deux perpendiculaires : la route de Trévignin à Saint-Offenge par le chef-lieu de Montcel, et celle de Trévignin aux Favrins, qui passe par le carrefour de la Chapelle. Parmi les anciens chemins remarquables, on peut citer une allée bordée de noyers et de prés-vergers, partant de la route de Chambéry à Albens (RD 211) à hauteur du château de la Bâtie d'Albanais et joignant le village de Montcel, et autrefois ponctuée de croix : la croix dite croix du Châtelard sur le plan de 1880 (vers 1880 B3 293 ; le Châtelard, 2013 B3 663, non cadastré), située sur une légère éminence depuis laquelle on a un point de vue sur le chef-lieu d'Epersy, qui a disparu, et la croix dite croix Blanche sur le plan de 1880 (IA73003333).

Caractéristiques de l'architecture

La commune présente un habitat dispersé en une quinzaine d'écarts, avec quelques (rares) fermes ou granges isolées. Les villages et écarts présentent une trame de bâti assez lâche : une délibération du conseil municipal de 1863 indique ainsi que les Blancs, les Collombs ou le Marterey sont des "hameaux avec faisant feu épars" ; on pourrait leur adjoindre l'écart de la Chapelle. La moitié des écarts restants sont des villages-rue (le Faubourg, les Légers, le Mollard, Lachat, la Neuve, le chef-lieu), l'autre moitié des villages groupés, souvent plus petits (la Marine, les Jacquignons, les Favrins, les Décampoux, les Combettes, les Laurent). Le hameau des David, où existait un moulin, a pratiquement disparu.

Les constructions sont généralement non mitoyennes (la mitoyenneté dérive souvent d’un partage survenu à la fin du 19e siècle ou au début du 20e). Ce sont essentiellement des fermes qui présentent une juxtaposition des fonctions (habitat et dépendances) sous le même toit. La plupart des écarts sont édifiés sur des replats, les édifices ont donc fréquemment un rez-de-chaussée et un étage carré desservi par un escalier intérieur (un peu moins de la moitié des fermes) ; l’implantation est sinon perpendiculaire à la pente, avec un étage de soubassement, aménagé en cellier ou cave, et un rez-de-chaussée surélevé à usage d’habitation avec accès par un escalier extérieur et un pallier ou un balcon (six exemples dans la commune, dont cinq avec un escalier en maçonnerie).

Les murs sont en moellon de calcaire enduit (traditionnellement : enduit terre à pierre vue), avec des encadrements en calcaire. Au nord-ouest de la commune (écart de Lachat), on trouve l'utilisation de galets du Sierroz, et plus largement de molasse, assez largement employée car elle était extraite de carrières en bordure du Sierroz (écarts de Lachat, des Légers... voir par exemple l'imposant linteau en molasse sciée de l'étable de la grange des Arnies, fig. 8) ; elle est en général réservée à des encadrements de fenêtres en étage (ou rez-de-chaussée surélevé) afin de la préserver de l'humidité (avec l'exception de la chapelle Saint-Robert, à la Chapelle, qui présente une façade en pierre de taille en molasse). Le béton moulé est employé dans les encadrements d’habitation (un quart des logis des fermes repérées), dès les années 1940 et largement dans la 2e moitié du 20e siècle (souvent pour des réfections). Les toits sont à longs pans et demi-croupe (souvent une demi-croupe côté logis, longs pans côté fenil, avec pignon en bardage bois et porte haute accessible de plain-pied), en ardoise (ou fibrociment) ou en tuile plate mécanique (répartition à peu près égale). Tous les toits sont des réfections, en général avec surélévation, des années 1920 ou 1930, et remplacent des toits en chaume dont plus aucun exemple ne subsiste. Un seul exemple de pignon à redents a été repéré, au chef-lieu du Montcel (four à pain de la demeure IA73003323) ; on en distingue peut-être un à Lachat, sur une carte postale du début du 20e siècle (voir IA73003278), mais il a disparu.

Des zones pavillonnaires ont été aménagées à partir du 4e quart du 20e siècle : à l'est de Lachat ; quelques maisons à la Neuve ; au nord du chef-lieu, au sud-ouest des Jacquignons, chemin parallèle à la D 211 ; au nord (à l'ouest de la RD 211) et au sud (le long de la RD 211a) du chef-lieu.

Le petit patrimoine est largement représenté par des bassins en béton moulé, en général aménagés dans le 1er quart du 20e siècle, et des fours à pain. La tabelle de la mappe sarde liste 14 fours à pain ; on en dénombre 22 dans l'état des sections de 1880, dont 15 en propriété privée et sept pour lesquels le cadastre distingue la propriété du le sol, qui a en général un propriétaire unique, et celle de l'élévation, qui appartient à un groupe de quatre à dix propriétaires, en général domiciliés dans le même hameau et portant souvent le même nom de famille ; il y a un cas de de four de village, aux Blancs (disparu) ; le four du Faubourg (IA73003349) est aujourd'hui perçu comme un four de hameau. Les constructions de fours à pain se poursuivent jusqu'au 1er quart du 20e siècle. La matrice des propriétés bâties de 1910 (AD Savoie, 3P : 1001) permet de constater que de nombreux fours sont déclarés démolis ou transformés en bâtiment rural dans les années 1940. Enfin, une vingtaine de fours à pain ont été repérés ou étudiés lors de l'enquête.

Les activités agricoles

L'élevage laitier

La commune a compté trois fruitières : celle implantée par la Société fruitière de Montcel au Disnin, au nord du chef-lieu (IA73003329), puis déménagée au début du 20e siècle au Lancié (sud-est du chef-lieu, IA73003326), est sans doute la première. Dans le 1er quart du 20e siècle, deux autres fruitières fonctionnent dans la commune, à la Neuve (IA73003298) et dans les dépendances de l'ancien château de la Bâtie d'Albanais (IA73003286).

La commune compte encore cinq sièges d'exploitations, dont trois GAEC (GAEC de la Cluse, au Château, qui exploite le chalet de la Clusaz ; GAEC des Trèfles, route de Lachat ; GAEC du Pré nouveau, aux Collombs).

La vigne

La présence de vigne est attestée dans la commune par les tabelles de la mappe sarde, et encore par le premier cadastre français, en 1880. Le 15 février 1874, Le maire est autorisé à prendre un arrêté de ban des vendanges pour éviter que chaque propriétaire vendange à des dates différentes (délibération du conseil municipal), et un atelier de distillation parcourt la commune (fixation de l'emplacement de l'alambic dans les délibérations des conseils municipaux, au début du 20e siècle d'abord au chef-lieu et aux hameaux des Blancs, le Mollard, la Chapelle, Lachat, les Granges, les Chamous, puis seulement au chef-lieu, aux Laurents et à Lachat). Cependant cette culture est décimée par le phylloxéra ; une délibération de 1890 porte ainsi une demande d’autorisation de cultiver du tabac "pour combler le vide occasionné par les diverses maladies dont la vigne est atteinte" (délibération du 16 novembre 1890). Les traces de cette culture sont rares dans la commune, un témoignage oral de séchage du tabac a été collecté dans une ancienne ferme (IA73003281).

Les vergers sont encore bien présents dans la commune, le plus souvent sous forme de prés-vergers.

Photographe au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, site de Lyon