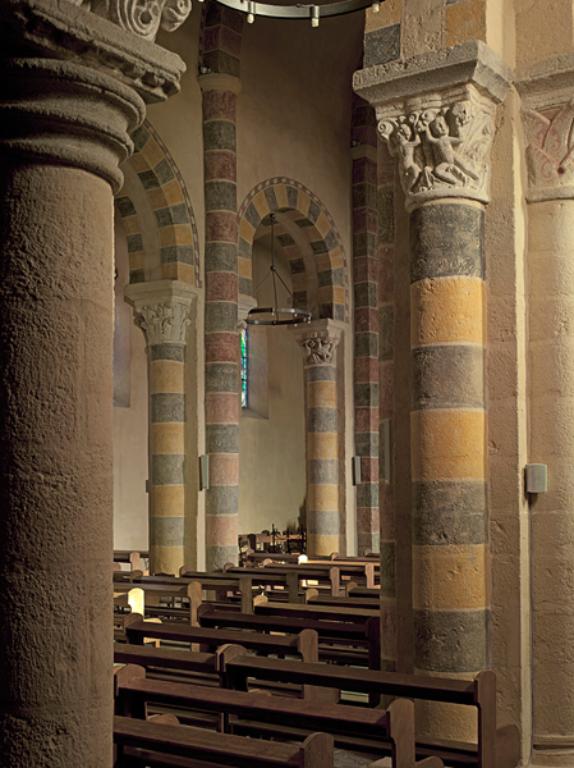

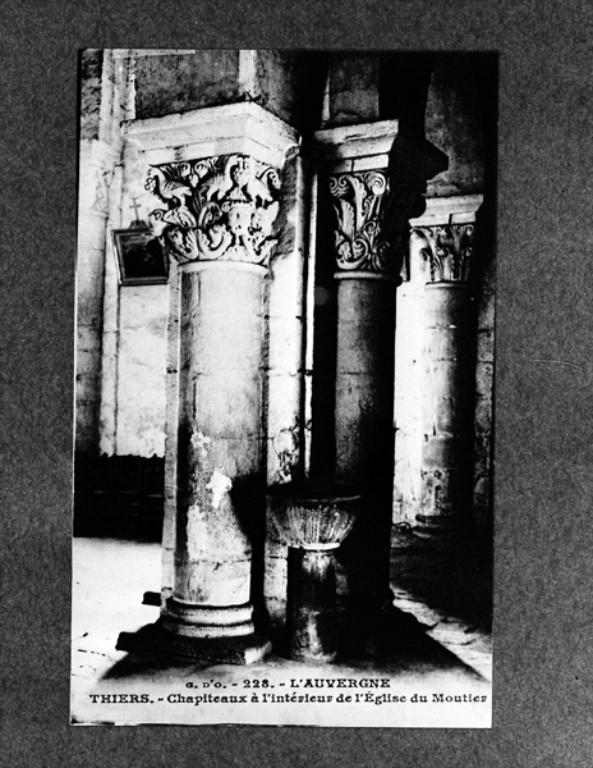

L'église du Moûtier est dédiée à Saint-Symphorien d'Autun. Reconstruite probablement à plusieurs reprises sur l'emplacement d'un édifice primitif en bois (portant le même vocable), l'église actuelle et ses vestiges datent essentiellement, semble-t-il, de deux campagnes principales de travaux, au milieu du 11e siècle (anciens choeur et transept) puis au 12e siècle (nef, narthex et bas-côtés). Des chapiteaux de ces deux périodes sont encore conservés (voir liens web vers les dossiers IM63003496 et IM63003497). Patrick Perry émet l'hypothèse que c'est la donation de Cluny en 1011 qui serait à l'origine de la construction du choeur (et de son décor sculpté) 1.

Mais l'édifice a été transformé à plusieurs reprises.

En janvier 1568, l'abbaye (comme les autres églises de la ville, entre autres) est pillée et, semble-t-il incendiée, par une troupe de Huguenots. Des réparations ont alors dû être effectuées, mais peut-être seulement en partie, puisqu'en avril 1624, le grand vicaire de l'abbé de Cluny décrit l'église de l'abbaye comme étant "grandement ruinée pour n'y avoir aucun pavé, la plus grande partie des vitres brisées, les cloîtres démolis et ruynés." 2

En 1679, la nef et le clocher de l'église sont encore décrits comme menaçant ruine : de nouveaux travaux de réfection sont alors menés, mais à une date indéterminée, suite à un procès engagé à la requête du procureur général de Cluny pour contraindre les luminiers à des travaux ; l'évêque menace, de son côté, d'interdire l'église. Les travaux sont exécutés, mais la communauté se retrouve criblée de dettes et commence à se disperser.

La crue catastrophique de la Durolle en octobre 1707 porte un coup supplémentaire à l'abbaye, dont les bâtiments sont ravagés par les eaux (voir dossier de l'abbaye IA63001008) ; l'église n'est pas la plus touchée mais le sol de la nef et d'une chapelle est endommagé : "il paraît encore que l'église quoique éloignée de 50 pas de la rivière a toujours restée mouillée depuis l'inondation. La force de l'eau qui venait avec impétuosité par dessous, a enlevé une grande et grosse pierre qui était un tombeau d'un particulier dans la nef de l'église ; et dans une chapelle qui est à côté du choeur, élevée d'un demi-pied plus que la nef, elle a aussi enlevé un autre tombeau." (extrait du P.V. dressé devant notaire en décembre 1707, répertoriant les dégâts subis par l'abbaye 3).

Après 1801 (Concordat), l'église devient église paroissiale, mais ne fait pas l'objet, semble-t-il, d'importantes réparations. En 1838, une campagne de travaux est réalisée et concerne la façade ouest, qui date donc de cette période de réfection. Au cours de cette même année 1838, Prosper Mérimée visite l'église ; elle est classée au titre des Monuments historiques sans doute peu après (la première liste de classement d'édifices date de 1840), mais sera déclassée quelques années plus tard, sans que l'on sache précisément pourquoi.

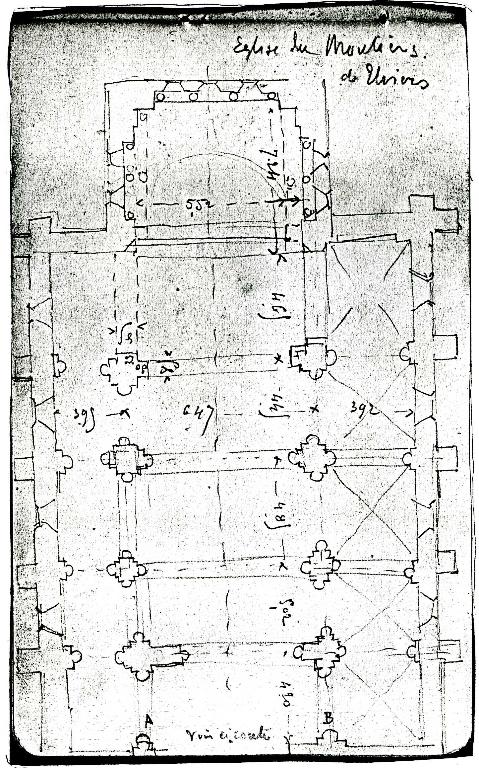

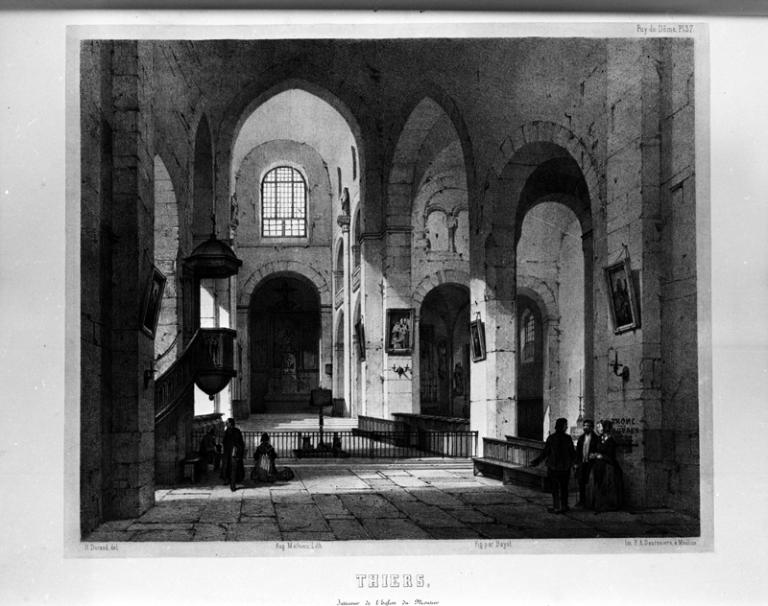

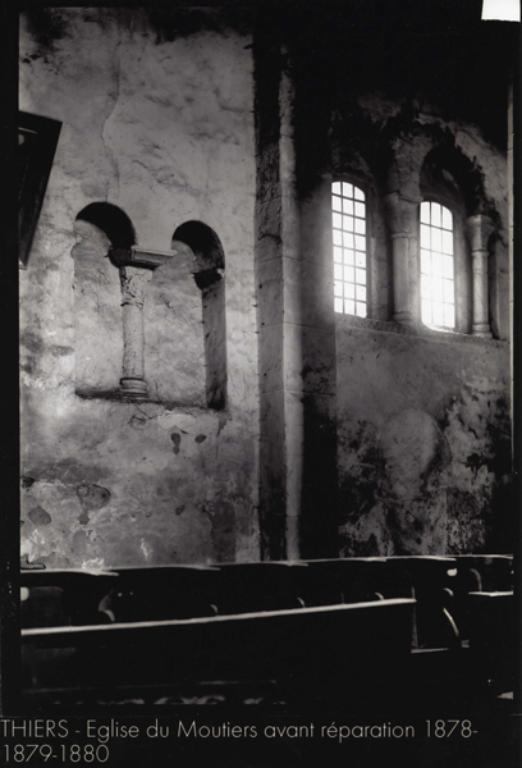

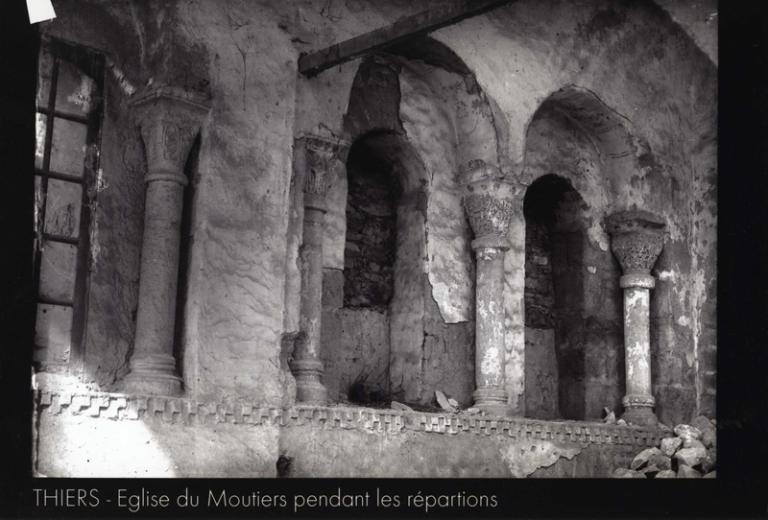

Lors de sa visite, Mérimée signale les ruines d'une abside sur crypte "à hauteur de l'avant pilier du choeur", cette crypte ancienne communiquant avec celle d'alors, sous le sanctuaire. Il en conclut qu'il y aurait eu une église plus étendue (44,50 m au lieu de 30, dit-il) dont l'ancien transept correspondait à l'emplacement du choeur du début du 19e : des murs sont venus fermer les côtés est, nord et sud, la sacristie a été installée dans le bras sud du transept (celui du nord a été abandonné) et le collatéral nord a été entièrement reconstruit. Deux tours devaient flanquer la façade à l'origine, seule celle du sud ayant subsisté (elle a peut-être été restaurée au 13e siècle au niveau de la voûte du 1er étage, en arkose) ; le clocher carré (correspondant au 2e étage de cette tour) est dû aux restaurations de 1838. Les baies du 1er étage du narthex (ouvrant sur la nef et les bas-cotés) auraient été condamnées également lors de ces travaux de 1838. Bien que murée (à la même époque ?), l'ouverture d'une tribune centrale sur la nef se laissait encore deviner, au début du 20e siècle, grâce aux traces d'un arc en plein cintre.

En 1870, l'architecte diocésain et membre de la commission départementale pour la conservation des Monuments historiques, Aymon Mallay, demande le reclassement de l'église au titre des Monuments historiques, sans succès.

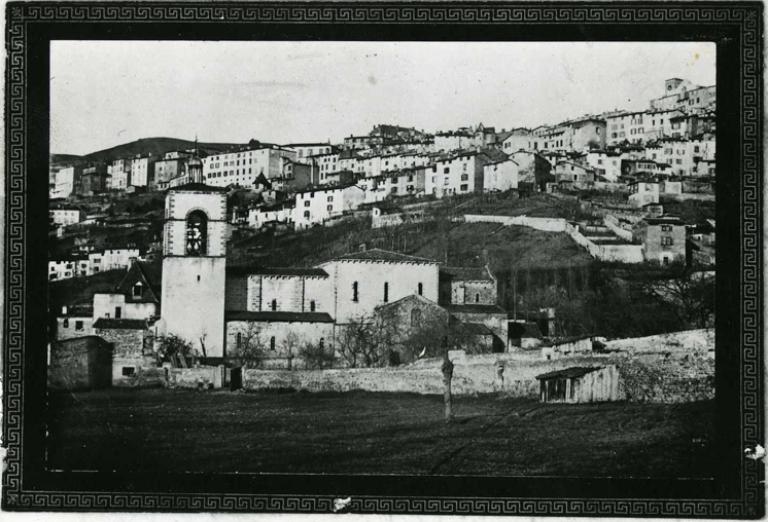

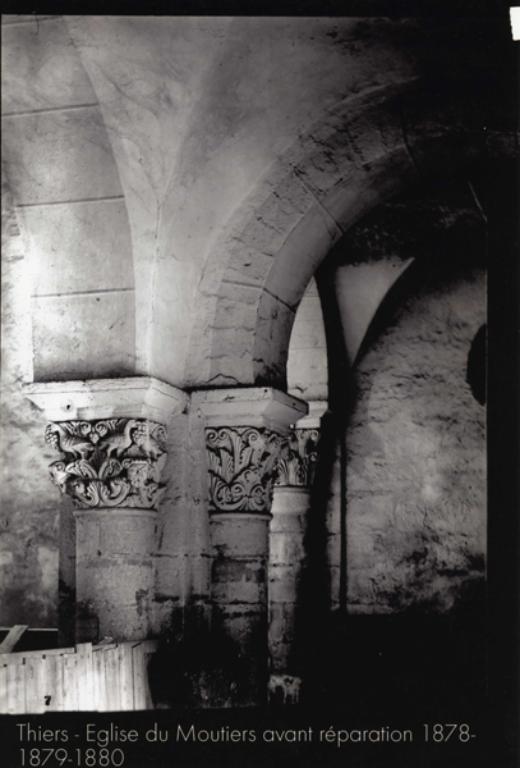

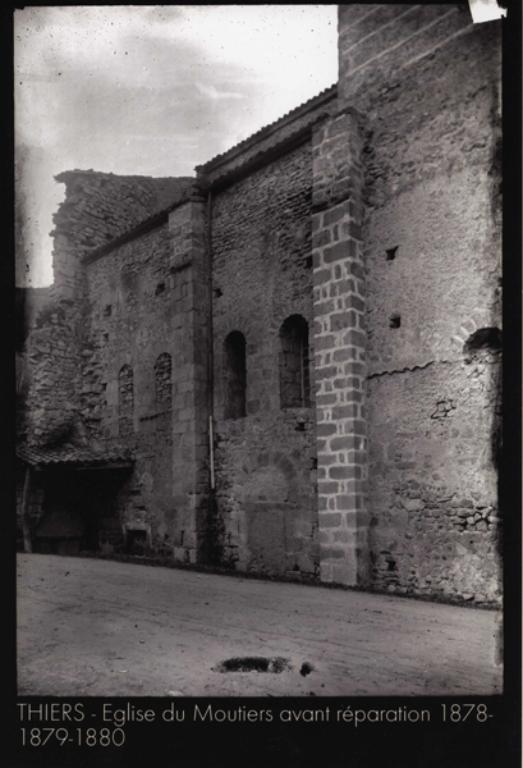

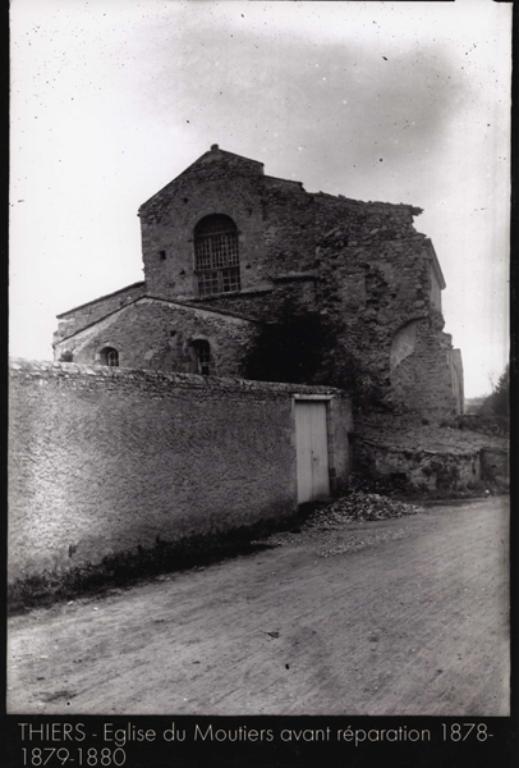

Les vestiges décrits par Mérimée en 1838 sont encore visibles dans les années 1870-1880 avant les travaux de restauration des années 1880 [voir les photos d'Eleuthère Brassard ("Diana" de Montbrison) en illustrations]. A cette époque, la voûte centrale semble s'être fissurée, au point d'interdire au public l'accès de la nef et du collatéral nord.

En 1882-1883, suivant le projet le moins cher, la voûte en berceau de la nef centrale est donc démolie et reconstruite à une hauteur moindre, les fenêtres hautes, qui éclairaient les 3 premières travées, sont supprimées ; les anciens chapiteaux des arcs doubleaux longitudinaux sont, eux, conservés.

Toutes les parties orientales de l'église (deux travées de choeur avec leurs collatéraux, sanctuaire carré, chapelle de Montboissier), les plus anciennes donc, sont définitivement abandonnées, à l'état de ruines, après les travaux de 1883.

Au cours du 20e siècle, l'église a fait l'objet de divers travaux de restauration. En janvier 1951, en particulier, ceux menés sur la façade ouest ont permis de mettre au jour des vestiges de peintures murales sur le tympan et l'intrados du portail. Très abimées, elles datent vraisemblablement du 16e siècle. Celle du tympan recouvrait une autre peinture plus ancienne, sans doute du 15e siècle. Dans les années 2000, l'ensemble des enduits, extérieurs et intérieurs, a été rénové.

Depuis le 27 septembre 2006, l'abbaye est inscrite au titre des Monuments historiques (l'église, ainsi que le châtelet et le logis abbatial).

[voir aussi les dossiers "objets" de l'église Saint-Symphorien dans la base nationale du ministère de la Culture "Mobilier-Palissy" - cf. liens web - : IM63003495 (le mobilier de l'abbaye du Moûtier, église paroissiale Saint-Symphorien), IM63003496 (ensemble de 11 chapiteaux), IM63003497 (ensemble de 31 chapiteaux), IM63003491 (clef de voûte), IM63003359 (coq de clocher), IM63003332 (ensemble n°1 de 9 verrières), IM63003333 (ensemble n°2 de 6 verrières), IM63003337 (confessionnal), IM63003357 (croix-reliquaire de la Vraie Croix), IM63003363 (groupe sculpté : sainte Anne trinitaire), IM63003335 (statue : Christ en croix), IM63003358 (statue : Vierge de Pitié), IM63003334 (statue : Vierge à l'Enfant), IM63003362 (statue : saint Roch), IM63003361 (statue : saint Symphorien), IM63003360 (sainte Marthe), IM63003336 (ensemble de deux reliefs : enterrement de la Vierge et couronnement de la Vierge), IM63003490 (ensemble de deux peintures monumentales : martyre de saint Symphorien et Christ en croix), IM63003216 (tableau : don des scapulaires à Louis XIII et saint Roch), IM63003217 (tableau : dévotion à saint Symphorien)].

Cartographe-dessinatrice au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel.