1. De l’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy au « Grand hôtel-Dieu »

2. La chronologie de la première campagne de travaux (1765-1779)

3. L’édifice à l’issue de la première campagne de construction

4. Le maître d’œuvre de la première campagne de construction

5. La deuxième campagne (1807-1812)

6. La troisième campagne (1830-1835)

7. La quatrième campagne (1851-1854)

8. La cinquième campagne (1855-1860)

9. Quelques travaux supplémentaires (1890-2000)

10. L’expression architecturale de l’édifice

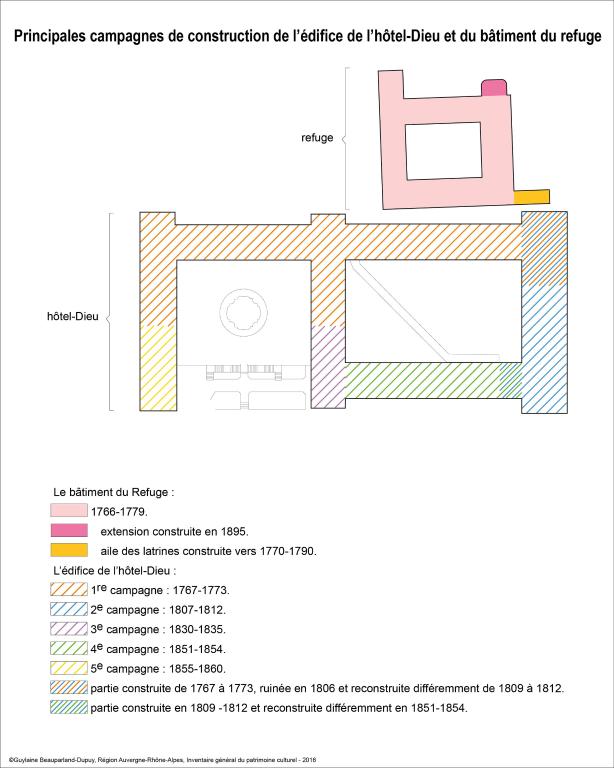

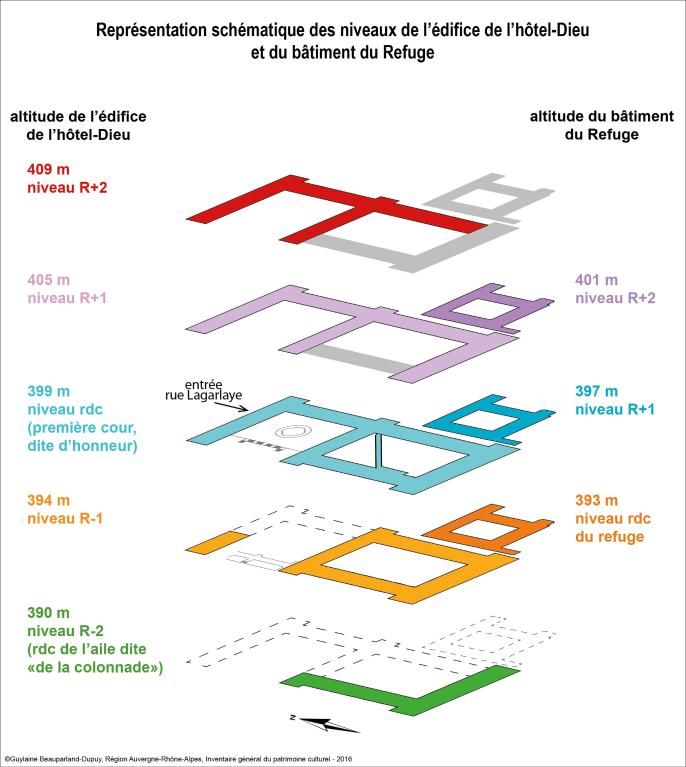

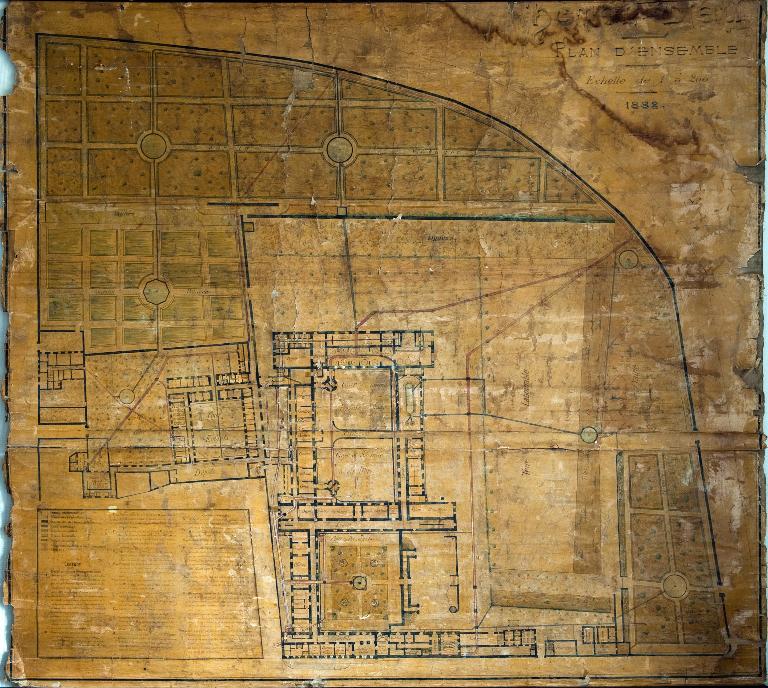

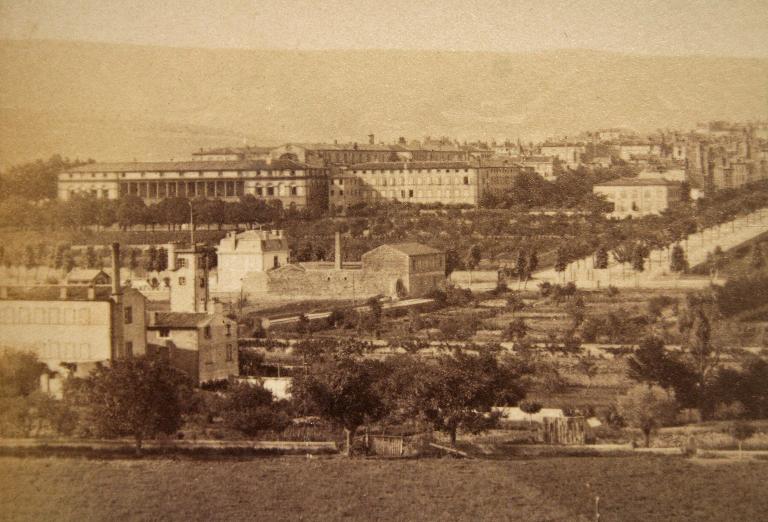

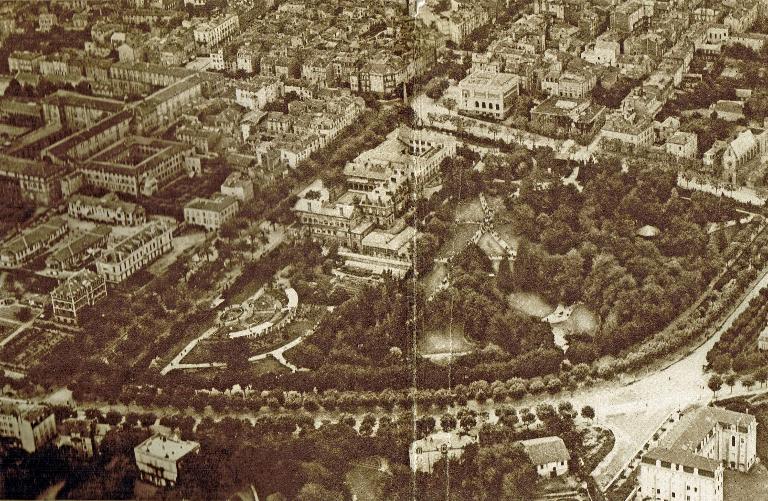

Un édifice matérialise le cœur historique de l’hôtel-Dieu. Construit vraisemblablement à partir de 1766, il est le plus vaste de tous les bâtiments qui s’élèvent dans l’enceinte de l’établissement. Sa monumentale façade principale nord, bien mise en valeur par deux artères du centre de Clermont-Ferrand, incarne pour de nombreux habitants le lieu et l’institution. Dans son état actuel, l’hôtel-Dieu comporte six corps de bâtiment disposés autour de deux cours rectangulaires. Il mesure 158 mètres du nord au sud et 75,5 mètres d’est en ouest. Son aspect paraît globalement homogène. Pourtant, pas moins de cinq campagnes de travaux réparties sur un siècle furent nécessaires pour le bâtir.

De l’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy au « Grand hôtel-Dieu »

L’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy avait été édifié de 1562 à 1568 grâce au legs de l’évêque Guillaume Duprat1. L’établissement se trouvait dans le quartier des Gras (partie ouest de Clermont), à l’intérieur de l’enceinte médiévale, sur un site délimité aujourd’hui par le bas de la rue des Gras, la moitié nord de l’avenue des États-Unis et les rues Saint-Pierre et Saint-Barthélemy. Il comportait plusieurs corps de bâtiment et trois cours d’inégale grandeur. Plusieurs rues le bordaient, ainsi que des boutiques et des immeubles mitoyens.

Au milieu du XVIIIe siècle, l’accroissement du nombre de malades accueillis fit ressortir les défauts de cet emplacement. Cerné par des voies publiques ou des propriétés privées, l’hôtel-Dieu ne pouvait être agrandi. Les bâtiments n’étaient plus assez vastes, il fallait parfois mettre quatre patients dans le même lit. L’implantation dans le bas de la ville et dans un tissu urbain très dense posait de nombreux problèmes. Il n’y avait en effet pas d’eau courante pour entraîner les immondices, ce qui rendait l’air « extrêmement mauvais », tant pour les malades que pour les riverains2.

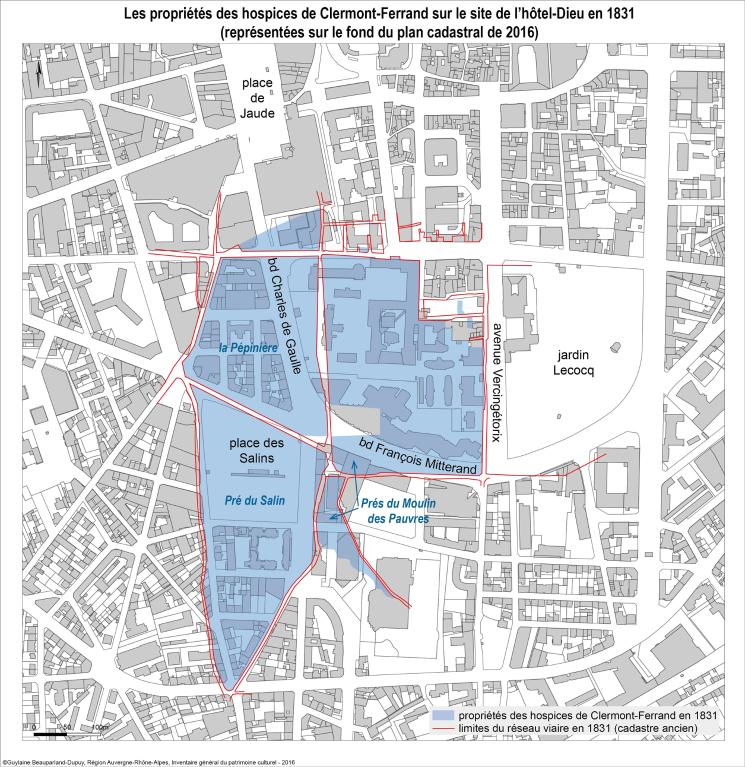

En novembre 1764, les administrateurs de l’hôtel-Dieu3 obtinrent des lettres patentes les autorisant à transférer l’établissement « dans un lieu plus vaste, plus commode, hors de la ville »4, et à acheter pour cela diverses propriétés. Les administrateurs avaient en effet jeté leur dévolu sur des biens localisés dans le faubourg sud de Clermont. Il s’agissait du grand domaine de la famille De la Fosse du Portail, ainsi que de plusieurs autres propriétés mitoyennes de moindre importance5.

Le site présentait de nombreux avantages. Il s’étendait sur le flanc sud-ouest de la butte de Clermont et à l’extérieur de l’enceinte médiévale. Ainsi placé « dans un lieu élevé et écarté de la ville », il offrait des conditions « très convenables à un établissement tel que l’hôtel-Dieu, parce que la salubrité de l’air [pourrait] contribuer à la guérison des malades et au rétablissement des convalescents »6. La réunion des propriétés permettrait d’obtenir une surface d’environ 8 420 toises carrées (31 984 m2) d’un seul tenant. La destruction des quelques bâtiments existants se ferait sans trop de frais. Une rue et deux grandes voies publiques allaient desservir le nouvel hôtel-Dieu : la rue Sainte-Marthe (actuelle rue de Lagarlaye), le boulevard « du Saint-Esprit » (actuelle rue Georges-Clémenceau) et le boulevard « du Toureau »7 (actuel boulevard Léon-Malfreyt). En cours d’aménagement sur l’emprise des remparts et des fossés, les deux larges boulevards créeraient des dégagements et des perspectives8. L’opération allait ainsi concourir à l’embellissement des faubourgs sud et sud-ouest de la ville.

Le 28 février 1765, l’architecte Gilbert Fournier expertisa les biens à acheter et à vendre9. Il estima le domaine Du Portail à 38 440 livres, les propriétés mitoyennes à 16 026 livres, l’hôtel-Dieu Saint-Barthélemy à 70 000 livres. Le 22 avril 1765, devant le notaire clermontois Jean Chaudessolle, les représentants de l’hôtel-Dieu et les vendeurs signèrent les actes de vente10. Une dernière propriété fut acquise le 7 avril 1766 afin de donner un plan régulier au projet du nouvel édifice11.

La chronologie de la première campagne de travaux (1765-1779)

Peu de documents ont été mis au jour sur la première campagne de travaux de l’hôtel-Dieu. En particulier, aucun dessin antérieur à la Révolution française n’est connu, ni aucun contrat d’entrepreneur ou d’architecte. De même, pour cette période, aucun registre de délibérations des administrateurs de l’hôtel-Dieu n’a été conservé, ni aucun registre des délibérations « de l’administration municipale » de Clermont-Ferrand. La consultation des différents fonds d’archives a néanmoins permis de réunir des informations assez détaillées. La source la plus complète et la plus systématique est celle des livres de comptes de l’hôtel-Dieu, consultables aux archives départementales du Puy-de-Dôme. Ils permettent de réviser la chronologie jusqu’ici communément admise de la première campagne de construction.

D’après le docteur Auguste Peghoux, qui écrivait en 1845, « la première pierre du nouvel établissement fut posée le 8 avril 1767, mais les malades ne purent être transférés de l’Hôtel-Dieu Saint-Barthélemy qu’en 1773 »12. Ces informations figurent aussi dans la Notice sur les hospices de Clermont-Ferrand rédigée peu avant par Alexandre Marquis, archiviste du département13. Depuis, elles ont été reprises dans de nombreuses études et publications, mais sans qu’aucun document d’époque prouvant leur validité ne soit cité. Rien ne permet non plus de les infirmer : la pose de la première pierre le 8 avril 1767 a pu avoir lieu alors que le chantier avait débuté depuis plusieurs mois, et le transfert des premiers malades a pu se faire alors que l’édifice n’était pas encore achevé.

Les Journaux des recettes et dépenses et les Grands livres des dépenses de l’hôtel-Dieu tenus entre 1760 et 1788 attestent toutefois que la première campagne de construction se déroula pour l’essentiel de 1766 à 1779. Dans les Journaux des recettes et dépenses figurent, par ordre chronologique, la plupart des recettes et dépenses ordinaires de l’établissement. Dans chacun des Grands livres des dépenses se trouvent divers chapitres, dont l’un est consacré aux « dépenses extraordinaires » listées par année : les paiements pour la construction du nouvel hôtel-Dieu y sont consignés de manière assez détaillée. L’on apprend ainsi que, le 11 juin 1765, fut acheté « un registre pour inscrire les matériaux du nouveau bâtiment »14, et que le 15 décembre suivant, le charpentier de l’établissement fut payé pour divers travaux dont la fabrication d’une « table pour tirer le plan du nouvel hôpital »15. Une somme versée pour « l’arrangement d’un chemin »16 nouvellement ouvert montre que le 15 octobre 1765 les travaux de préparation du site étaient déjà en cours. Mais il est probable que les fondations de l’édifice ne furent commencées qu’au cours de l’été 1766 : le 5 octobre 1766, Jean Mazet et Louis Rivet, maîtres-maçons, reçurent 198 livres et 16 sols pour 248 journées de travail de leurs ouvriers employés à l’hôtel-Dieu17.

La conduite d’un tel chantier et le paiement des dépenses représentaient une tâche lourde et complexe. Deux administrateurs de l’hôtel-Dieu, nommés comme « commissaires », eurent la charge de valider les mandats émis. Jusqu’au 23 juin 1767, le trésorier de l’hôtel-Dieu cumula les dépenses sans les retranscrire sur les livres de compte. À cette date, suivant la volonté des administrateurs, il porta sur le Grand livre des dépenses la somme de 34 163 livres pour des versements effectuées « en différentes dates au sujet des bâtiments nouveaux que l’on construit »18. Par la suite, les paiements – avec leur objet et les noms des bénéficiaires – furent régulièrement inscrits sur les Grands livres.

Du 3 août au 31 décembre 1767, les travaux coûtèrent 7 927 livres supplémentaires. En 1768, la dépense totale s’éleva à 12 905 livres, et en 1769 à 12 010 livres19. Sans surprise, l’achat des matériaux pour le gros-oeuvre constitua une part importante de ces sommes : pierres de taille, « moilons » et « pierre brute », bois (provenant notamment de Noirétable), chaux, mais aussi « charbon de Brassac pour le four à chaux »20.

Toutefois, alors que le chantier était encore loin d’être achevé, seulement 1 896 livres furent dépensées en 1770 et 6 000 livres en 1771. Les raisons de ce fort ralentissement demeurent obscures. D’après les informations présentées par les livres de comptes, il ne s’agirait pas d’une crise financière. Si cette période fut marquée par un haut niveau de dépenses et de recettes, les comptes de l’établissement restèrent équilibrés en 1770 et dégagèrent un excédent de 6 460 livres en 177121.

Une première cause pourrait être trouvée dans les conditions météorologiques, économiques et sociales des années 1769-1771. Les hivers 1769-1770 et 1770-1771 furent très rigoureux, une disette sévit au printemps 1770 et de nombreuses victimes de la misère affluèrent à Clermont-Ferrand. La situation générale ne favorisa donc pas l’avancement d’un chantier aussi important.

Un changement dans l’organisation des travaux pourrait fournir une deuxième explication. Les 11 et 12 septembre 1769, les maîtres-maçons Jean Mazet et Louis Rivet reçurent 1 079 livres « pour le solde de tous les ouvrages [faits aux] bâtiments jusqu’à ce jour »22. Régulièrement mentionnés dans les Grands livres des recettes et dépenses dès 176023, Mazet et Rivet n’y figurèrent plus après septembre 1769. De toute évidence, leur rôle fut repris par Antoine Rivière à partir d’octobre 1770. Nommé économe de l’hôtel-Dieu en novembre 1765, ce dernier procédait depuis 1767 à de nombreux achats de matériaux pour le chantier. Après le départ de Mazet et Rivet, il paya également – tel un entrepreneur – les « journées de maçons et de manoeuvres ». Le sieur Rivière le cadet (cousin du précédent), qui occupa le même poste de 1775 à 1778, est d’ailleurs désigné à la fois comme économe et comme « conducteur des ouvriers du nouveau bâtiment »24.

Il semble donc qu’une bonne partie des terrassements et de la maçonnerie du nouvel hôtel-Dieu fut exécutée par des ouvriers et des manoeuvres embauchés directement par l’établissement. Pour le reste du gros-oeuvre et pour le second-oeuvre, des maîtres-artisans intervinrent. Les livres de comptes recèlent les noms de plusieurs d’entre eux. Mais de toute évidence, aucun contrat écrit ne fut passé. C’est du moins ce qui ressort d’un compromis entre les administrateurs de l’hôtel-Dieu et Victor Mazin, charpentier clermontois. Daté du 31 août 1773, ce document (par lequel les signataires s’engageaient à régler à l’amiable un conflit les opposant), mentionne « les conventions verbalement faites »25 pour la réalisation des planchers et charpentes des nouveaux bâtiments.

De 1772 à 1779, l’on dépensa annuellement en moyenne 12 458 livres pour les travaux. La nature des achats et les corps de métier mentionnés dans les Grands livres permettent de suivre la progression du chantier. Peu à peu, les sommes payées pour le second-oeuvre (menuiserie, serrurerie, ferblanterie, etc.) supplantèrent celles versées pour le gros-oeuvre. De juin 1772 à avril 1775, l’on acheta ainsi d’importantes quantités de poutres et de soliveaux pour les planchers et les couvertures. Le 3 avril 1773, Antoine Morel reçut un premier versement pour des ouvrages de menuiserie. Le 16 août 1776 furent payées onze caisses de « carreaux de vitre »26 provenant de la manufacture royale de Pierre-Bénite (Givors). Le 8 novembre 1779, le menuisier Louis Janoux perçut 200 livres pour la « grande porte faite au nouveau bâtiment »27.

La plus forte dépense annuelle fut celle de 1779, avec 18 494 livres. De toute évidence, cette année vit l’achèvement d’une première partie du nouvel hôtel-Dieu. Des malades étaient peut-être déjà hébergés depuis 1773 ? Toutefois, le 15 août 1779 fut réglé le transport de « neuf balles d’étoffe pour la garniture des lits de la maison », balles contenant très certainement les « draps pour les garnitures de lit des malades de l’hôtel-Dieu » payés 3 336 livres par lettre de change le 11 octobre suivant. Cette acquisition laisse penser que la mise en service complète des nouveaux locaux intervint vers l’automne 1779.

En 1780, encore 6 572 livres furent dépensées, et 2 948 livres en 1781, mais l’on en était aux finitions. Les importantes quantités de chaux achetées pourraient se rapporter à l’exécution des crépis muraux extérieurs, des artisans reçurent le paiement de travaux de peinture, et le sieur Dumas, serrurier à Courpière, perçut 1 668 livres pour « la balustrade en fer, y compris la corniche en bois » faite « pour la chapelle »28. Enfin, la destruction de l’ancien hôtel-Dieu intervint en 178229. Sur l’emplacement ainsi libéré furent créées deux nouvelles rues bordées d’immeubles aux façades régulières30.

D’après les informations contenues dans les Grands livres des dépenses, la première campagne de construction du nouvel hôtel-Dieu coûta 184 090 livres (cette somme englobant les matériaux, la main d’oeuvre, mais aussi quelques fournitures d’équipement). Par ailleurs, 54 466 livres furent dépensées pour les acquisitions foncières de 1765 et 1766. Le total des deux sommes s’élève à 238 556 livres. Ce montant n’atteint toutefois pas celui indiqué par un État de situation de l’hôtel-Dieu de Clermont daté du 30 novembre 179031. Sur ce document, l’achat des terrains et les travaux sont évalués à « environ 300 000 livres », et « le mobilier de la maison » à 75 000 livres. Mais il est vraisemblable que ces estimations, faites au début de la période révolutionnaire pour comparer l’actif et le passif de l’établissement, furent sciemment exagérées.

L’édifice à l’issue de la première campagne de construction

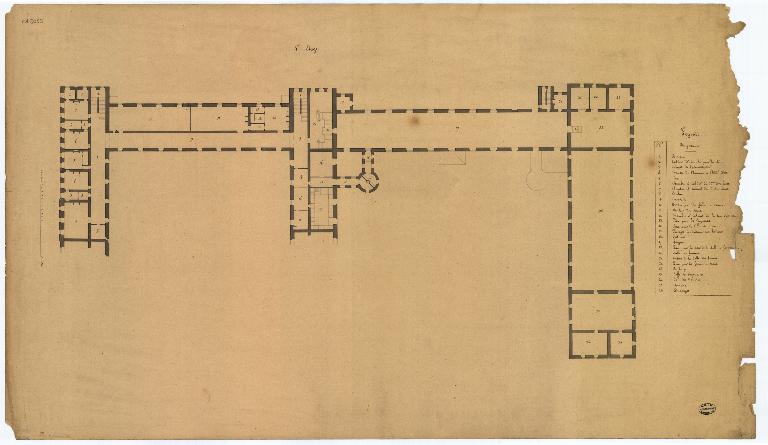

Sur le plan de la ville de Clermont-Ferrand levé en 1791 par Augustin Loriette, le périmètre de l’édifice est figuré à petite échelle32. L’hôtel-Dieu s’élevait à cette date selon un plan en peigne : deux longs corps de bâtiment disposés sur le même alignement nord-sud étaient complétés par trois petits corps en retour d’équerre et d’inégale longueur. Les longs corps se trouvaient à l’est de l’enclos. Le premier corps de bâtiment en retour d’équerre se dressait au nord (en bordure du boulevard du Toureau), le troisième au sud, le deuxième entre les deux précédents (corps « médian »).

Mais en cet état, issu de la première campagne de construction, l’hôtel-Dieu restait inachevé. Un rapport rédigé en 1785 l’atteste : « l’hôpital [a été] reconstruit à neuf sur un plan qui n’est pas entièrement exécuté »33. Les trois petits corps de bâtiment en retour d’équerre n’étaient que des parties de corps prévus plus grands, les autres parties restant à construire. Il est en effet quasi certain que dès 1767, le plan d’ensemble élaboré par le maître d’œuvre prévoyait sept corps de bâtiment entourant deux cours rectangulaires. Le dispositif en peigne représenté par Augustin Loriette doit donc être compris comme la moitié orientale de ce plan d’ensemble.

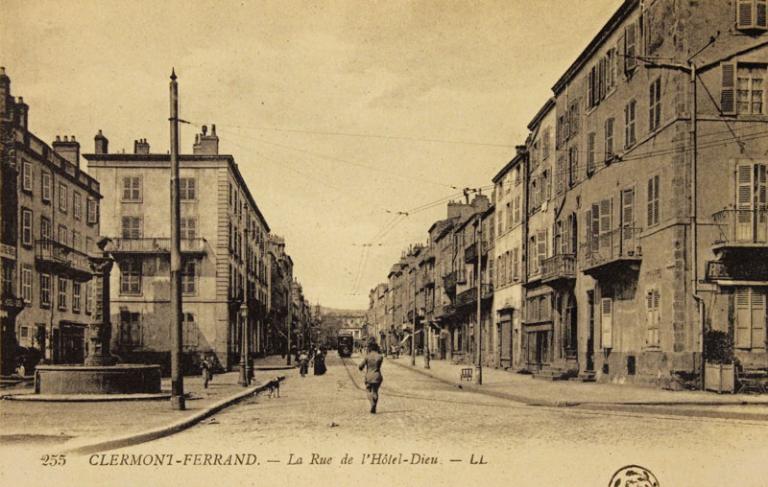

L’avant-corps qui se trouve au centre de la façade principale nord accrédite cette thèse. Il fut construit entre 1766 et 1779, en même temps que la partie orientale du corps de bâtiment nord. Avec ses trois travées et son fronton, il matérialise aujourd’hui l’axe de symétrie de la façade. Sa présence démontre que dès 1766, il fut prévu que le corps de bâtiment nord se développât symétriquement par rapport à cet axe. Elle atteste aussi que l’édifice fut disposé de façon à bénéficier d’une longue perspective urbaine. Ce n’est pas un hasard si l’avant-corps, où s’ouvre l’entrée principale de l’hôtel-Dieu, fait face à la rue Georges-Clémenceau.

L’implantation de l’hôtel-Dieu tira profit de la position dominante procurée par le site. Les deux corps de bâtiment orientaux prirent place sur la « ligne de crête » de la butte de Clermont. Ils jouirent ainsi d’un ensoleillement à l’est et à l’ouest. Mais du même coup, le second corps de bâtiment oriental fut construit à moins de neuf mètres du corps de bâtiment ouest du Refuge. Il en résulta un espace long, étroit et sombre entre les deux édifices (appelé en 2014 « cour des cuisines »)34. Visiblement, les commanditaires de l’hôtel-Dieu et du Refuge ne se soucièrent pas de la « salubrité de l’air » à cet endroit ! De même, alors que les implantations du Refuge et de l’hôtel-Dieu furent contemporaines, il est curieux de constater que les deux établissements sont un peu de biais l’un par rapport à l’autre. Faute de documentation sur ce point précis35, l’hypothèse la plus probable est que l’alignement de la façade principale de l’hôtel-Dieu (et par conséquence l’orientation de l’édifice tout entier) fut décidé suivant des repères existants du côté nord. Des bâtiments placés en bordure du boulevard du Toureau et de la rue Sainte-Marthe ont pu jouer un tel rôle.

Le site présentait un relief non négligeable : une pente douce du nord au sud, plus forte d’est en ouest. Dès la première campagne de travaux, diverses dispositions résultèrent de la dénivellation. La seconde cour (au sud) fut aménagée en contrebas de la première cour (au nord). En conséquence, le corps de bâtiment médian comporta un étage de soubassement, et le rez-de-chaussée du second corps de bâtiment oriental fut un niveau plus bas que le rez-de-chaussée du premier corps de bâtiment oriental. Le rapport rédigé en 1785 apporte des précisions sur les fonctions de ces espaces : « tout le service et les accessoires sont au rez-de-chaussée qui forme souterrain, d’un côté il y a des salles de bains, la pharmacie, la lingerie et la cuisine sont bien tenues ».

Le même rapport donne une idée de l’état de l’établissement après la première campagne de travaux. L’hôtel-Dieu « contient plusieurs salles tant au rez-de-chaussée qu’au premier étage pour les hommes et les femmes malades dont le nombre dans les temps moyens est de 150 et dans les autres environ 200. On y traite les vénériens, on y reçoit les femmes enceintes qui y font leurs couches, il y a un département pour les fous. De sorte que les secours les plus nécessaires et désirés dans presque tous les hôpitaux se trouvent réunis dans celui-ci. Mais on doit observer qu’il y a au premier étage en face de la grande salle des femmes un emplacement qu’on divise partie en corridor et partie en chambre de domestiques, qui formerait une salle superbe et d’autant plus nécessaire qu’on est obligé de coucher les malades deux à deux »36.

Un Inventaire du mobilier et linges de l’hôtel-Dieu37, daté du 12 octobre 1792, mentionne pour sa part l’existence d’au moins une trentaine de salles d’usage varié : bureaux, appartements et chambres pour l’hébergement du personnel, pièces de service, etc. Il existait en outre une salle « destinée aux accouchements des pauvres femmes » et une « grande salle des femmes » contenant 54 lits. Les malades masculins occupaient cinq pièces : un vestibule (5 lits), la salle de Saint-Côme (6 lits), la salle du Saint-Sacrement (9 lits), la salle Saint-Joseph (10 lits) et la salle Saint-Louis (51 lits). L’établissement disposait également de deux chapelles (l’une sous le vocable de Sainte-Marthe, l’autre « dans la salle des hommes »). Enfin, la salle Saint-Barthélemy servait « à déposer » les cadavres.

Le maître d’œuvre de la première campagne de construction

Aucune source archivistique n’a jusqu’à présent livré le nom de l’auteur (ou des auteurs) des premiers plans de l’hôtel-Dieu. Dans sa thèse de Doctorat soutenue en 2001, l’historien de l’art Pascal Piéra attribue ce rôle à François-Charles Dijon (1705-1785), tout en précisant qu’aucune preuve ne l’atteste. Il indique également que Gilbert Fournier et le sieur Ricard furent vraisemblablement les entrepreneurs38.

François-Charles Dijon, ingénieur du corps des Ponts et Chaussées, fut nommé en Auvergne en 1734. À ce titre, il eut à concevoir et construire des routes, des ouvrages d’art, des édifices publics39. Il fut également l’architecte d’édifices privés. Parmi ses oeuvres majeures attestées, contemporaines de la première campagne de travaux de l’hôtel-Dieu, figurent le marché au blé de Clermont (1762-1771) et le pont de Pont-du-Château (1765-1773). Il semble donc plausible que Dijon, en raison même de sa fonction, ait participé à l’élaboration des plans du principal hôtel-Dieu de la province dont il avait la charge.

La comparaison stylistique d’oeuvres attestées de François-Charles Dijon (ou attribuées avec une forte probabilité) nourrit cette hypothèse. Par exemple, l’on retrouve à Clermont sur le marché au blé, sur la façade nord du collège des jésuites et sur l’avant-corps central de la façade nord de l’hôtel-Dieu des bossages continus en table et des arcs à crossettes en escalier et clef pendante. Ces caractéristiques sont toutefois assez fréquentes dans l’architecture française de l’époque. Un autre détail pourrait être plus probant : il s’agit d’une longue moulure en cavet qui creuse la partie basse des pierres d’appuis de certaines baies. Cette mouluration se remarque notamment au second étage des corps de bâtiment entourant la première cour de l’hôtel-Dieu, en façade sud du corps de logis du couvent de l’Oratoire, en façade sud du Grand séminaire et en façade nord du couvent des jésuites40.

Mais là encore, il ne s’agit pas d’une preuve « définitive », car ce type de mouluration existe sur d’autres bâtiments français du milieu du XVIIIe siècle, par exemple les agrandissements du Grand hôtel-Dieu de Lyon édifiés suivant les plans de Jacques-Germain Soufflot.

Un document d’avril 1766 permet toutefois d’avancer l’hypothèse d’une conception du projet par au moins deux maîtres d’oeuvre. L’extrait des Registres des délibérations des administrateurs de l’hôtel-Dieu annexé à l’acte de vente d’un terrain mitoyen à la propriété du Portail mentionne les « ingénieurs chargés [de] faire le plan [des] nouveaux bâtiments »41.

Dans les Grands livres de dépenses, jamais le nom de François-Charles Dijon n’est mentionné au sujet du projet des nouveaux bâtiments42. En revanche, l’on trouve à plusieurs reprises celui du « sieur Fournier, architecte ». Il s’agit très probablement de Gilbert Fournier, architecte et entrepreneur actif dans la région clermontoise de 1750 à 1780 environ43. Déjà présent en février 1765 comme expert chargé d’estimer les biens à acheter pour l’édification du Refuge et de l’hôtel-Dieu, Gilbert Fournier reçut en mars et juin 1769, avril 1770 et mars 1772 quatre versements de 400 livres chacun44. Ces versements furent effectués « au sieur Fournier, architecte, pour ses honoraires pour la conduite du nouveau bâtiment » de l’hôtel-Dieu. Gilbert Fournier intervint donc au moins comme « architecte d’opération » pendant plusieurs années. En l’état des connaissances, l’on ne peut pas écarter l’hypothèse qu’il fut aussi l’un des auteurs des plans originaux de l’hôtel-Dieu.

La deuxième campagne (1807-1812)

Le 26 novembre 1793, le Refuge fut rattaché à l’hôtel-Dieu de Clermont. Il resta semble-t-il inoccupé quelques années, mais ensuite son annexion augmenta la capacité d’accueil de l’hôpital45. Cette dernière demeurait pourtant insuffisante au regard des besoins croissants. Des désordres dans les corps de bâtiment inachevés accélérèrent la reprise de l’édification de l’hôtel-Dieu. Le 2 décembre 1806, la partie du corps de bâtiment sud qui avait été édifiée entre 1766 et 1779 fut « renversée par un ouragan »46. Cet écroulement ébranla le second corps de bâtiment oriental : il fallut l’étayer. Enfin, l’on dut renforcer le corps de bâtiment médian par des tirants métalliques car ses murs, mal fondés, s’étaient écartés. La nécessité s’imposa de démolir les ouvrages fragilisés et de faire de nouvelles constructions. L’architecte Amable Richier (1754-1836) dessina des plans, rédigea un devis et un rapport47. Le 26 mai 1807, ces pièces furent adressées au ministre de l’Intérieur afin d’obtenir son accord.

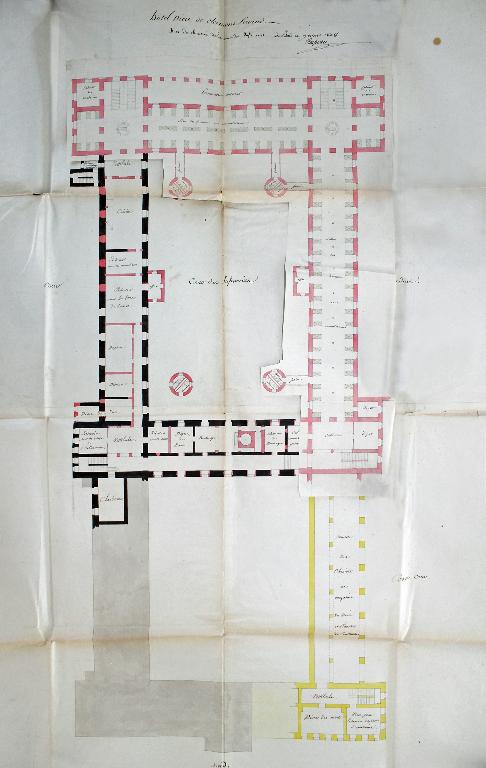

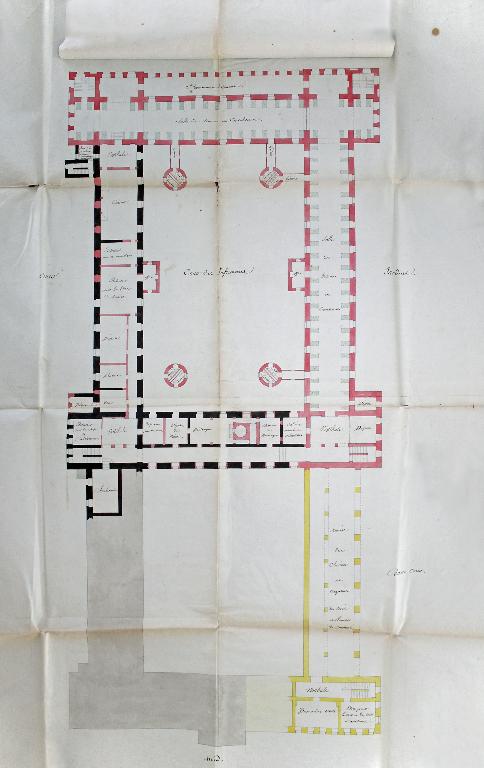

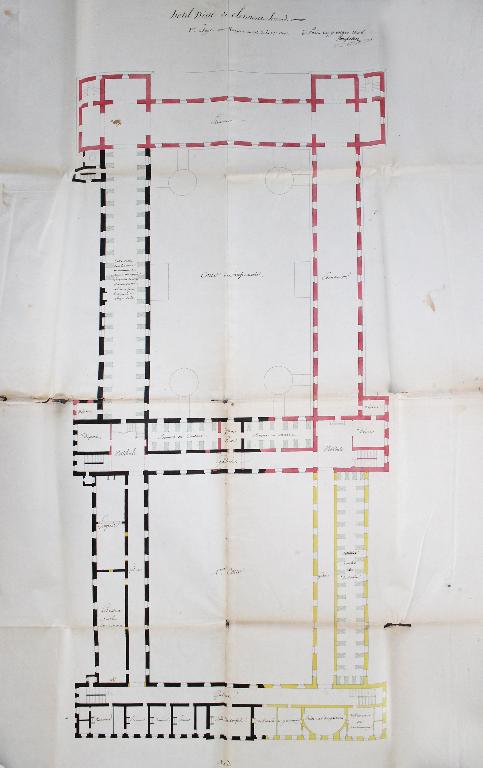

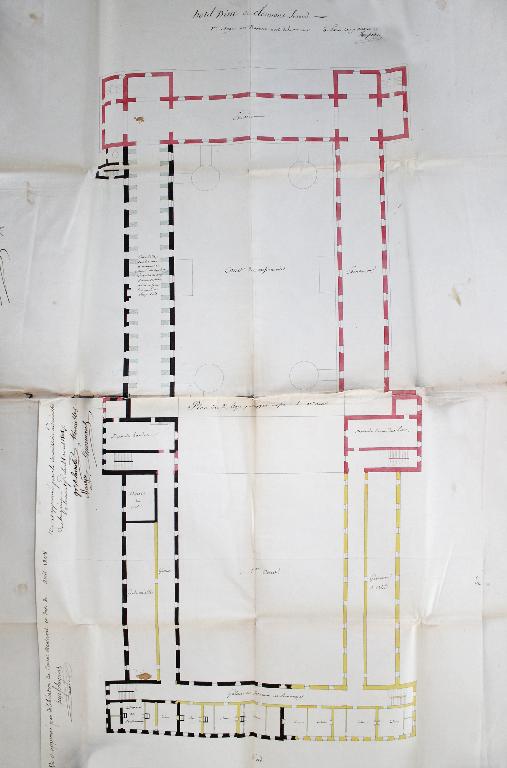

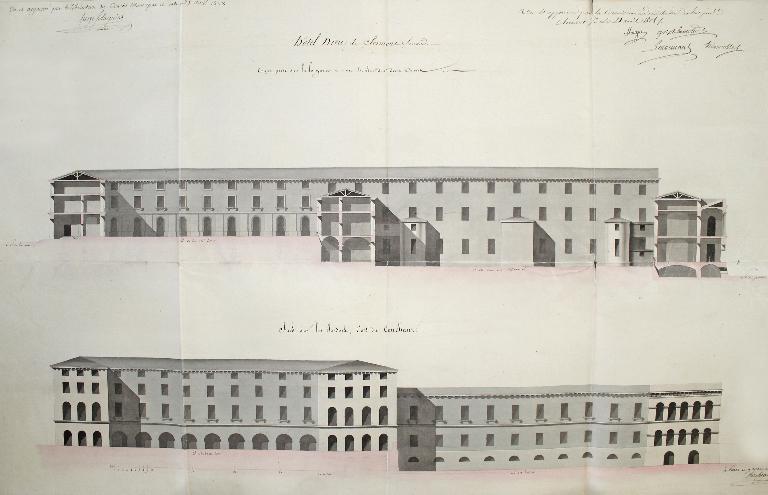

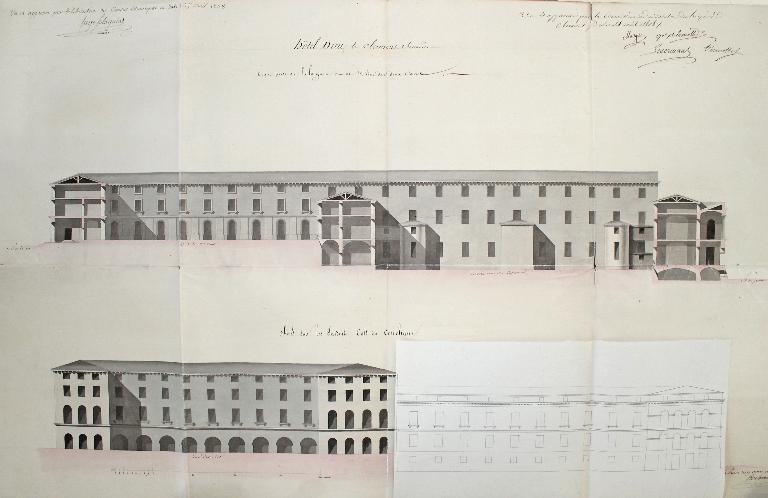

Sur ces entrefaites, en octobre 1807, l’architecte parisien Pierre Rousseau (1751-1829) fut nommé architecte de la ville de Clermont-Ferrand48. Son arrivée et sa réputation « déterminèrent l’administration à recourir à lui »49. Rousseau dressa de nouveaux plans pour l’achèvement de l’hôtel-Dieu. Ses dessins sont datés du 9 mars 1808. Les corps de bâtiments existants et conservés sont représentés en noir, ceux à construire dans l’immédiat sont représentés en rouge. Enfin, Rousseau figura en jaune une seconde tranche de travaux en remettant son exécution à une « époque où l’administration de la maison aura de nouveaux moyens »50.

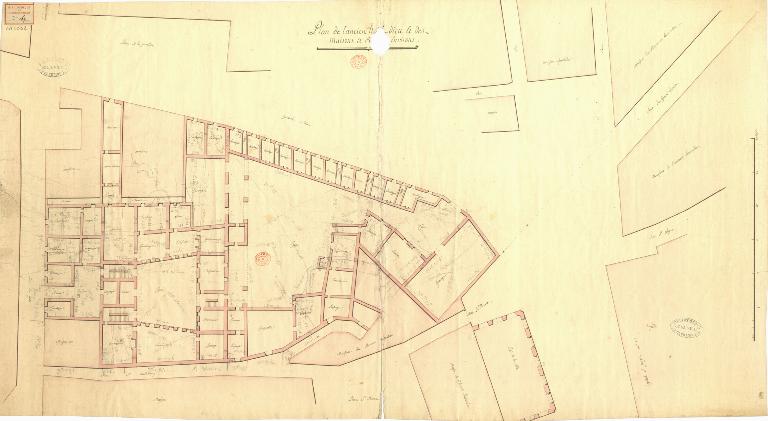

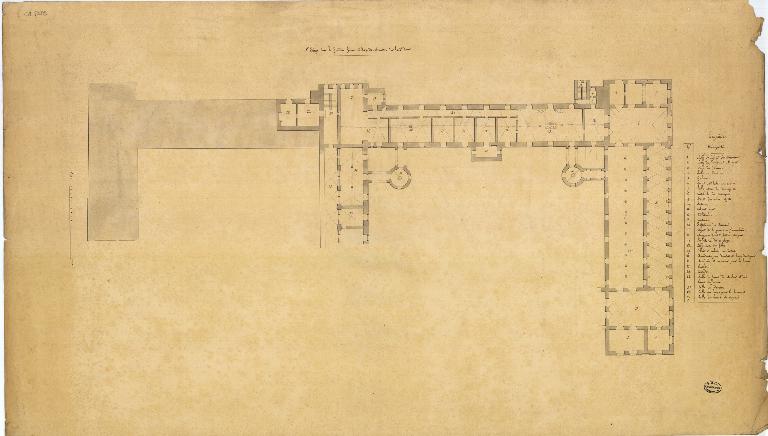

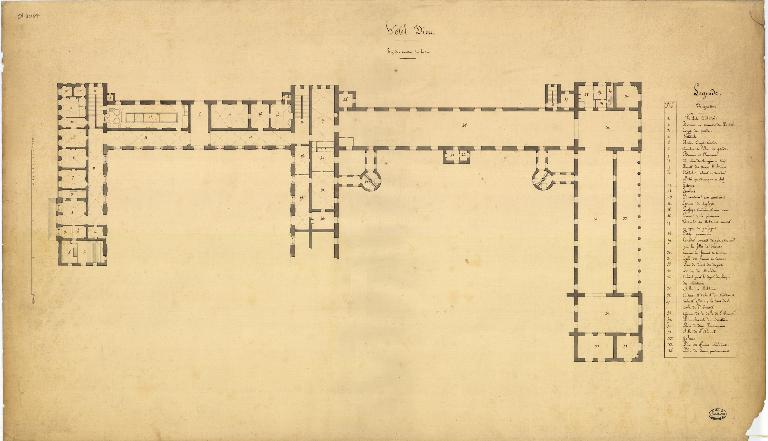

Les parties en noir témoignent précisément de l’état de l’édifice en 1808. L’hôtel-Dieu disposait de quatre corps de bâtiment de plan rectangulaire, dont deux étaient inachevés. Le corps de bâtiment nord possédait trois niveaux (un rez-de-chaussée, un étage-carré et un demi-étage). Il s’élevait de l’angle de l’actuelle rue Meyrand-des-Pradeaux jusqu’à l’avant-corps faisant face à l’actuelle rue Georges-Clémenceau. Cet avant-corps soulignait le « pavillon » qui abritait le passage d’entrée principal de l’établissement. L’élévation nord comptait quatorze travées (trois pour l’avant-corps et onze pour l’arrière-corps). La façade latérale orientale comprenait cinq travées. Le corps de bâtiment était semi-double : un portique ouvert sur la première cour par des arcades desservait les salles du rez-de-chaussée. Un escalier rampe-sur-rampe occupait l’angle sud-est du corps de bâtiment.

Le premier corps de bâtiment oriental avait trois niveaux. En outre, dans l’angle sud-est, une grande salle semi-enterrée formait un sous-sol partiel. Le rez-de-chaussée semi-double comportait à l’est des salles, à l’ouest un portique à arcades donnant sur la cour. Un passage d’entrée situé sur l’axe de symétrie transversale de corps de bâtiment reliait la cour et l’actuelle rue Meyrand-des-Pradeaux. Les façades orientale et occidentale comptaient chacune neuf travées.

Le corps de bâtiment médian n’était qu’à moitié édifié. Il comprenait deux niveaux visibles depuis la première cour (un rez-de-chaussée et un demi-étage), ainsi qu'un niveau semi-enterré donnant sur la seconde cour (étage de soubassement). Ses façades nord et sud possédaient chacune cinq travées (six pour le niveau semi-enterré). La façade latérale orientale reprenait la même composition que celle du corps nord (cinq travées). Un escalier rampe-sur-rampe se développait dans l’angle nord-est. Un portique à arcades bordait le côté sud de la cour. Le vaste vestibule situé dans l’angle sud-est du rez-de-chaussée mettait en relation ce portique avec celui du premier corps oriental. Il donnait également accès au premier étage du second corps de bâtiment oriental. Une galerie voûtée occupait le tiers nord du niveau semi-enterré. Elle desservait des salles voûtées qui ouvraient sur la seconde cour.

Le second corps oriental possédait trois niveaux : un rez-de-chaussée donnant sur la seconde cour et deux étages. Les élévations comptaient dix travées à l’est et onze à l’ouest. Deux salles immenses et d’une grande hauteur sous plafond (affectées à l’hébergement des malades, les hommes au premier, les femmes au second) occupaient la totalité des deux étages. En raison de l’absence de couloir, il fallait les traverser pour atteindre l’extrémité sud du corps de bâtiment.

En 1808, Pierre Rousseau reprit le parti qui de toute évidence avait été celui d’origine : sept corps de bâtiment entourant deux cours rectangulaires. En conséquence, il prévit de construire les parties manquantes. La première tranche, à exécuter dans l’immédiat, comportait le corps de bâtiment sud (après dégagement des ruines de la partie qui s’était écroulée en 1806), le corps ouest sur la seconde cour et la moitié occidentale du corps de bâtiment médian. Quatre tours de latrines devaient également être érigées dans les angles de la seconde cour. La seconde tranche – remise à plus tard – concernerait un corps de bâtiment s’élevant à l’ouest de la première cour ainsi que la moitié occidentale du corps de bâtiment nord.

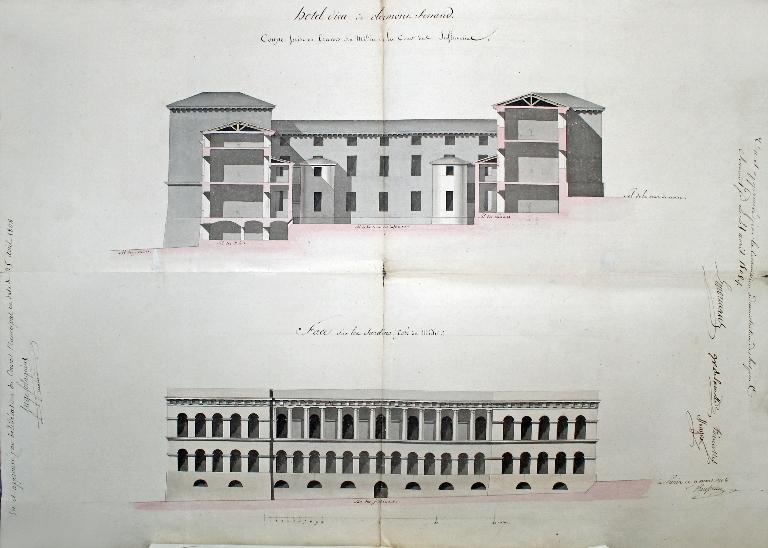

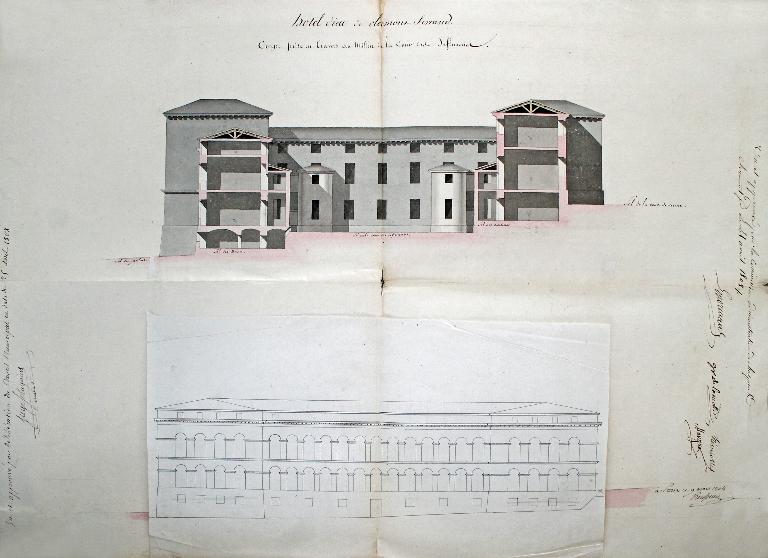

Le 30 août 1808, le gouvernement approuva les dessins et devis de Rousseau. L’adjudication des travaux eut lieu le 15 septembre suivant, l’entrepreneur clermontois François Santini remporta le marché. La deuxième campagne de travaux débuta en 1809, mais elle s’interrompit trois ans plus tard faute d’argent. Seuls le corps de bâtiment sud, quelques travées du second corps de bâtiment ouest et les deux tours de latrines nord-est et sud-est avaient été construits, pour un coût total de 140 731 francs51. En 1824, sous la direction de l’architecte Louis-Charles-François Ledru (1778-1861), de nouveaux travaux parachevèrent le corps de bâtiment sud. Quatre dessins conservés par la bibliothèque du Patrimoine témoignent de l’état de l’hôtel-Dieu à la fin des années 182052.

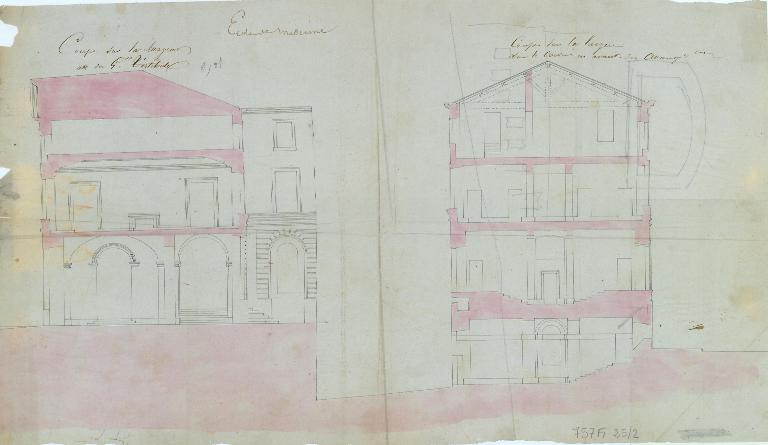

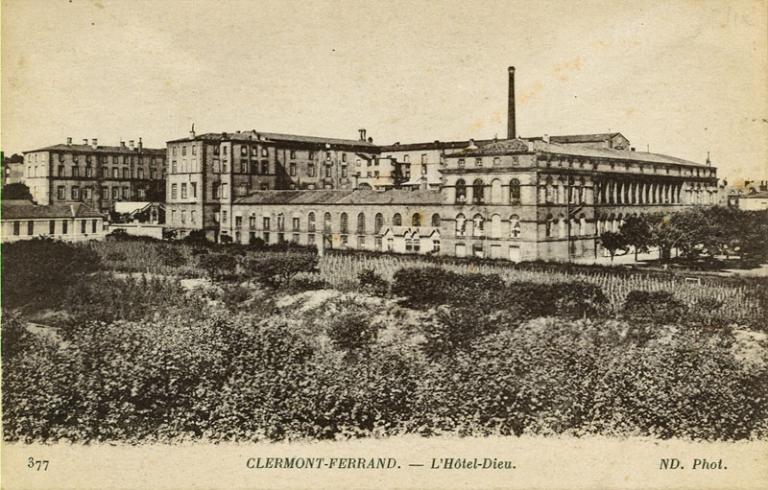

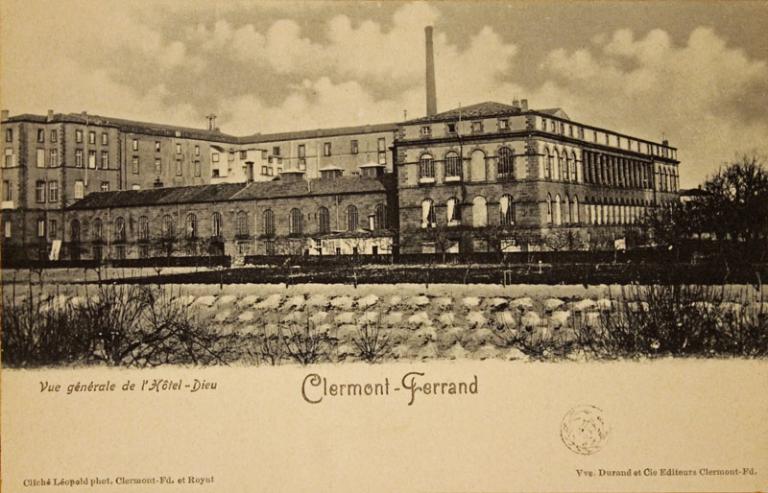

Le corps de bâtiment sud comporta quatre niveaux : un étage de soubassement donnant sur le jardin, un premier étage (faisant rez-de-chaussée sur la seconde cour), un second étage-carré et un étage attique. Rousseau logea les malades dans des salles établies aux premier et deuxième étages. Conformément à une tradition séculaire, elles étaient très vastes et hautes afin d’avoir un important volume d’air (ce qui était jugé favorable à la dissolution des miasmes). Mais de plus, Rousseau les doubla au sud par deux larges galeries. Celle du premier étage était ouverte par des arcades, celle du deuxième étage par une majestueuse colonnade. Bien aérées, disposant d'une belle vue sur le jardin de l’hôtel-Dieu et le paysage, elles s’offraient à la promenade des convalescents. Rousseau se préoccupait donc du confort physique et moral des patients53.

Par ailleurs, il voulut « des salles pour les opérés [qui communiqueraient] à des cabinets commodes pour les opérations »54. Sur les plans de 1808, ces « cabinets » sont représentés au sud-est et au sud-ouest des deux niveaux principaux du corps de bâtiment méridional, ainsi qu’au sud-ouest de l’étage de soubassement du corps médian. Ce dessein participait de la spécialisation croissante des espaces hospitaliers. Les cabinets et les salles n’étaient pas dédiés à telle ou telle grande catégorie de maladie, mais bien réservés à des pratiques chirurgicales. Il convient en outre de souligner qu’il s’agit de la première mention de « salles d’opération » dans l’hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand55.

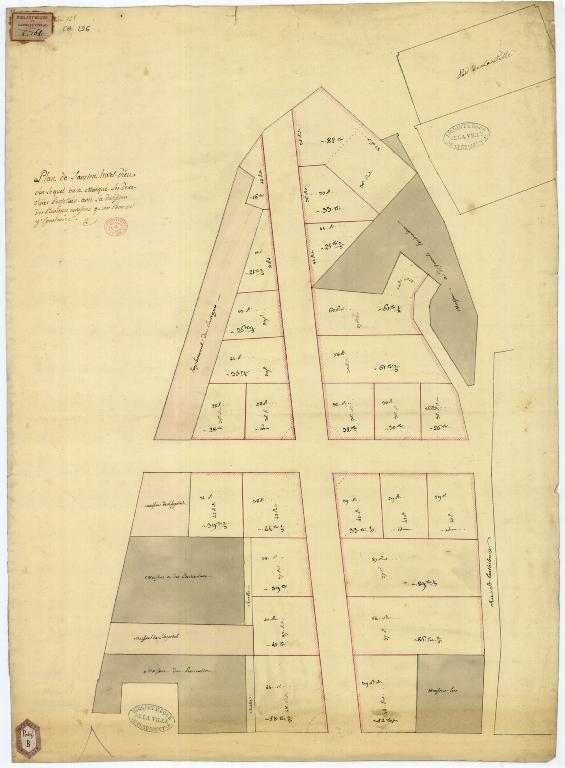

La troisième campagne (1830-1835)

En 1826, les membres de la commission administrative des hospices de Clermont-Ferrand envisagèrent de transférer l’hôpital général sur le site de l’hôtel-Dieu. L’hôpital général se trouvait au nord-ouest de la ville56. Il donnait asile aux enfants trouvés et aux vieillards indigents. En regroupant les deux établissements, les administrateurs espéraient obtenir les moyens de terminer la construction de l’hôtel-Dieu. Ils sollicitèrent l’avis des médecins-professeurs de l’école de médecine de Clermont-Ferrand. Ces derniers rédigèrent le 27 décembre 1827 un long rapport riche d’enseignements57. Ils déconseillèrent de réunir les deux institutions, pour des raisons médicales et morales. Les vieillards, les enfants et les adolescents ne devaient pas être mis au contact des malades souvent contagieux, ni exposés aux mœurs « dangereuses » des nombreux soldats hospitalisés. L’hôtel-Dieu devait rester un établissement spécialisé dans le traitement de « toutes sortes de maladies »58.

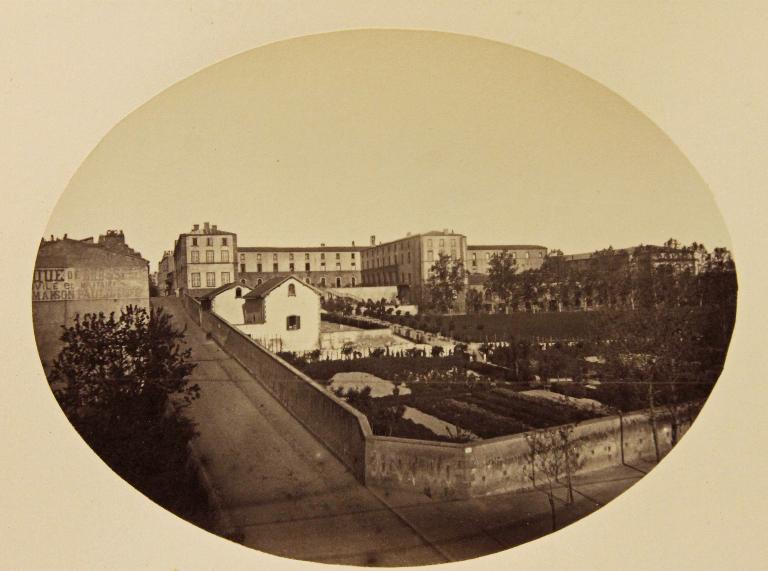

Mais les médecins profitèrent de l’occasion pour donner leur avis sur la reprise des travaux. Ils insistèrent sur deux points particuliers : le paysage et la ventilation. Selon eux, les deux corps de bâtiment prévus depuis longtemps à l’ouest des deux cours devaient être de faible hauteur. Cette disposition aurait l’avantage de « favoriser autant que possible le renouvellement de l’air et de n’arrêter sur aucun point habité par les malades l’accès du soleil et de la lumière »59. Ainsi, ajoutaient-ils, tous pourraient jouir « de la vue de la campagne qui dans notre ville présente un si riant aspect, principalement à l’est, au sud et à l’ouest ». Ce « délicieux spectacle » aurait « la plus heureuse influence sur le rétablissement des malades ». Il s’agissait aussi de profiter des vents de sud-ouest et d’ouest, « les plus sains de tous, attendu qu’ils nous viennent de contrées très salubres, [puisqu’avant] d’arriver jusqu’à nous ils ont traversé trente, quarante, cinquante lieux de montagne et que l’air qu’ils nous portent de ces climats est vif et pur ». Toujours dans le même but « hygiéniste », les médecins préconisaient d’abaisser d’un étage le second corps de bâtiment oriental. Ils demandaient aussi la destruction de la partie ouest du Refuge afin de créer, entre ce bâtiment et l’hôtel-Dieu, une rue « large et spacieuse »60.

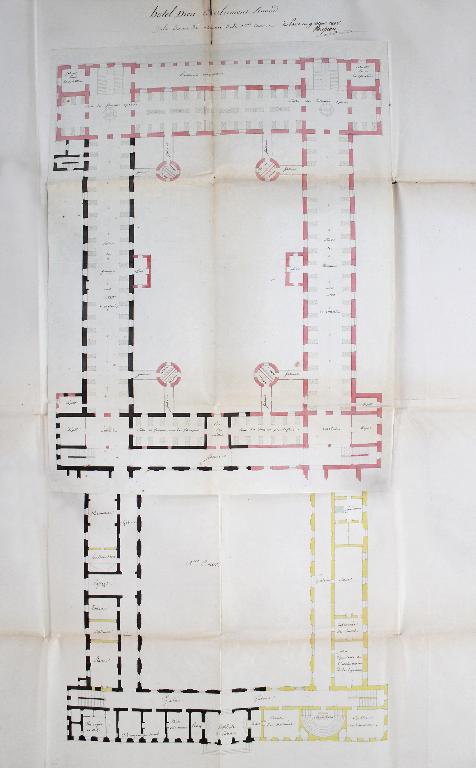

Louis-Charles-François Ledru, architecte de la ville et des hospices, dressa vers 1830 de nouveaux plans61. Le projet prévoyait à nouveau l’achèvement de l’hôtel-Dieu au nord, au centre et à l’ouest. Le parti des deux cours entourées de tous côtés par des constructions était conservé. Mais les corps de bâtiment occidentaux ne devaient comprendre qu’un étage de soubassement et un rez-de-chaussée couverts d’une terrasse. Ils faisaient ainsi moins obstacle aux vents et à la vue.

Encore une fois, les fonds manquaient. Les administrateurs et l’architecte résolurent donc de conduire les travaux en quatre tranches, mais seule la première fut exécutée : elle concernait l’achèvement du corps de bâtiment médian et la surélévation d’un étage de la tour des latrines nord-est62. Le 21 mai 1831, l’entrepreneur François Santiny (sic) remporta l’adjudication du gros-œuvre de cette tranche. La réception des travaux eut lieu en 1835. L’aile médiane était enfin terminée ! Elle comptait désormais neuf travées en façade nord, sept en façade sud et trois en façade ouest. Un niveau supplémentaire avait été construit afin d'obtenir la même disposition que pour le corps de bâtiment nord et la première aile orientale (un rez-de-chaussée, deux étages carrés et un demi-étage). Du côté ouest, deux étages de soubassement rachetaient le dénivelé. Le portique donnant sur la première cour et la galerie de l’étage de soubassement avaient été prolongés. L’un et l’autre rejoignaient, à l’extrémité occidentale, un escalier rampe-sur-rampe. À partir d’une pièce située à la base de cet escalier, les constructeurs purent creuser un nouvel accès aux galeries souterraines de l’hôtel-Dieu63.

Il est vraisemblable que l’édifice de l’hôtel-Dieu atteignit à l’issue de cette campagne sa capacité d’accueil maximale. Selon l’archiviste Alexandre Marquis, qui écrivait en 1844, il existait à cette date « douze salles pouvant contenir environ 600 lits », dans lesquelles étaient reçus « les malades civils, hommes et femmes, et les malades militaires »64.

La quatrième campagne (1851-1854)

Sans doute depuis la mise en service de l’hôtel-Dieu, le lavoir et la buanderie de l’établissement se trouvaient dans la moitié nord du premier corps de bâtiment oriental65. Au milieu du XIXe siècle, ces installations étaient très vétustes. Leur capacité ne répondait plus aux besoins croissants de l’hôpital. Leur emplacement s’avérait trop éloigné du séchoir à air libre installé dans la seconde cour et du grenier servant de séchoir couvert. En 1851, les administrateurs décidèrent d’établir un nouveau lavoir et ses dépendances à l’ouest de la seconde cour. L’architecte des hospices Hugues Imbert (1807-1876, successeur de Ledru) dessina le projet66. Les travaux se déroulèrent de 1852 à 1854 et furent parachevés en 185867.

De plan rectangulaire, le nouveau corps de bâtiment prit place entre le corps sud et le corps médian. Il ferma la cour à l’ouest, ce qui devait avoir pour résultat « d’amortir l’impétuosité des vents »68. Mais sa hauteur fut limitée à deux niveaux, dont l’un semi-enterré. Seuls deux étroits avant-corps latéraux, adossés aux corps de bâtiment sud et médian, atteignirent la même hauteur que ces derniers69. La partie nord n’eut qu’un seul niveau allant du sol à la charpente du toit : ce vaste volume abrita le lavoir. La partie sud comporta sur deux niveaux les dépôts de linge mouillé et sec, des étuves à sécher le linge70, l’atelier de raccommodage et de repassage, la lingerie. Un large passage couvert situé entre les deux parties permit d’accéder à la seconde cour. Les façades est et ouest furent divisées en treize travées. Dans l’avant-corps latéral sud, Imbert plaça un escalier qui desservit ainsi tous les niveaux du corps de bâtiment sud. Dans les étages de l’avant-corps latéral nord, au-dessus d’un escalier reliant le dépôt de linge sec et la lingerie, l’architecte installa des latrines à l’usage des occupants du corps de bâtiment médian.

La cinquième campagne (1855-1860)

Dès son ouverture, le nouvel hôtel-Dieu fut aussi un lieu d’enseignement71. Des jeunes gens venaient acquérir les connaissances nécessaires au métier d’officier de santé. Certains intégraient le petit groupe des « internes » : deux ou trois « garçons-chirurgiens » assistaient le chirurgien-major. Leur apprentissage, pour lequel ils versaient une pension à l’établissement, durait deux ans72.

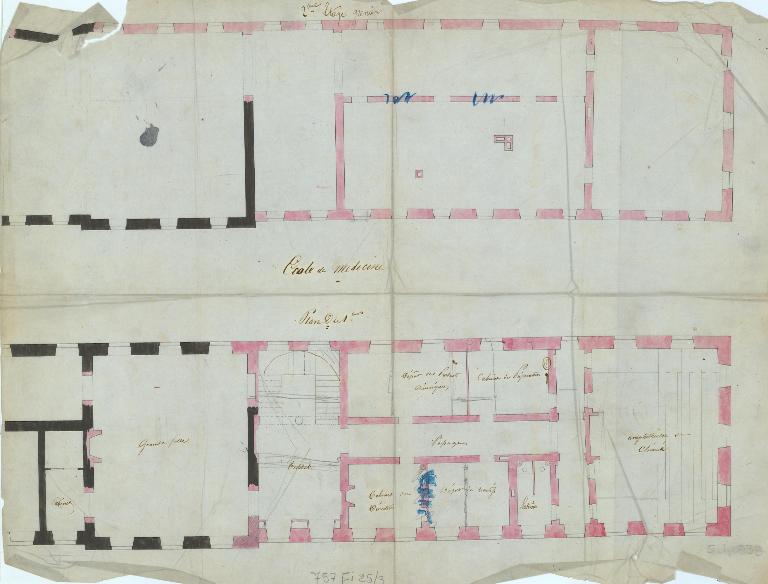

Ces pratiques furent poursuivies sous la Révolution française et au début du XIXe siècle. Elles aboutirent à la création d’une école de médecine secondaire par le décret impérial du 18 septembre 1806. L’enseignement fut réorganisé et les cours ouvrirent en octobre 1807. Professeurs et étudiants disposèrent dans l’hôtel-Dieu de locaux dispersés.

Des espaces réservés à l’école figurent sur les plans signés par Pierre Rousseau en mars 1808. Un amphithéâtre et une salle de dissection devaient occuper le rez-de-chaussée de la partie occidentale du corps de bâtiment nord. Toutefois, ces dispositions restèrent à l’état de projet. À une date inconnue, l’on édifia tout de même un amphithéâtre provisoire à l’ouest de l’entrée principale de l’hôtel-Dieu73. En 1855, il était décrit comme étant « dans un très mauvais état, très obscur et totalement insuffisant »74.

Depuis la fin de la première campagne de travaux, le corps de bâtiment nord restait inachevé. Il se terminait à l’ouest par le « pavillon » qui abritait le passage d’entrée. L’amphithéâtre provisoire était accolé à la façade ouest de ce pavillon. En 1855, les administrateurs des hospices et la municipalité de Clermont-Ferrand décidèrent d’édifier la partie occidentale du corps nord. Ils en confièrent le projet à Hugues Imbert. Cette nouvelle construction devait reprendre à droite, symétriquement par rapport au pavillon, les caractéristiques de l’arrière-corps gauche (une élévation de onze travées). Le parti monumental conçu dès 1766 allait enfin trouver toute son expression. Toujours pour obtenir des dispositions régulières, la façade latérale ouest comporterait trois travées (à l’exemple de celle du corps médian).

Le 26 février 1856, l’entrepreneur Jacques-Augustin Girard-Bathol remporta l’adjudication des travaux75. Le devis s’élevait à 107 000 francs. Un legs de 40 000 francs par Jacques Hugaly-Meyrand76 et une subvention municipale d’un montant de 37 000 francs contribuèrent largement au financement. Le chantier dura deux ans, mais le parachèvement n’intervint qu’en 1860.

Les nouveaux locaux furent affectés à l’école de médecine. Deux amphithéâtres pour 100 à 120 auditeurs prirent place au rez-de-chaussée et au premier étage. Dans l’étage de soubassement, l’on installa un amphithéâtre pour les cours d’anatomie. À cet endroit (extrémité ouest du corps de bâtiment nord), il fallut condamner un escalier qui conduisait dans les galeries souterraines de l’hôtel-Dieu.

Hugues Imbert et les administrateurs convinrent aussi de remanier le passage d’entrée principal77. Depuis la première campagne de construction, le sol du passage se trouvait un mètre au-dessus du niveau de la rue. Un perron donnait accès à la grande porte située sous l’arcade centrale de l’avant-corps de la façade principale. Les marches devaient être gravies par les malades et elles empêchaient l’entrée des voitures tractées par des animaux. La décision fut prise d’abaisser au niveau de la rue le sol du passage ainsi que celui de la première cour. Par ailleurs, le Conseil des bâtiments civils demanda à Hugues Imbert de donner plus d’ampleur au passage d’entrée78. En façade nord, les arcades latérales de l’avant-corps étaient chacune percées d’une fenêtre. Elles furent modifiées afin de devenir des portes cochères fermées par des vantaux en menuiserie, à l’instar de la porte centrale. En façade sud, l’on créa un avant-corps pour « indiquer de manière précise la sortie ». Cet avant-corps, appareillé en pierre de Volvic et animé de deux ressauts, ne dépassa pas la hauteur du rez-de-chaussée. Sa partie centrale fut percée de trois arcades par lesquelles, du passage d’entrée, l’on put « d’un coup d’œil embrasser les différentes parties de la cour »79.

L’abaissement du niveau du sol de la première cour fut entrepris en 186080. Les murs des trois corps de bâtiment donnant sur la cour se trouvèrent déchaussés. Un revêtement de pierres de taille vint donc masquer la base ainsi découverte des façades. Les grandes arcades des portiques de la partie orientale du corps de bâtiment nord et du premier corps de bâtiment oriental durent être fermées par des fenêtres81. Dans chaque arcade, en retrait, une petite arcade et une allège furent construites pour réduire les dimensions de la nouvelle fenêtre. Enfin, pour harmoniser l’apparence des bâtiments, les administrateurs décidèrent de « recrépir et peindre à fresque les façades anciennes, de repiquer et tailler toutes les pierres de taille, et de peindre les anciennes croisées »82.

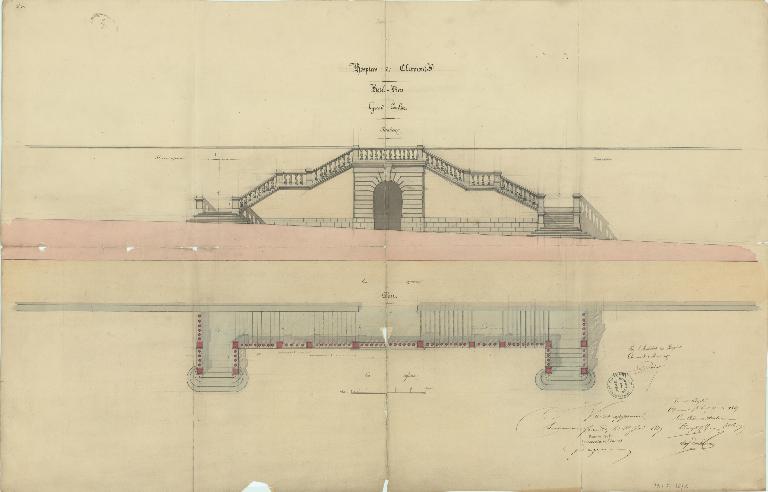

La construction de l’édifice de l’hôtel-Dieu se termina avec la cinquième campagne de travaux83. Près d’un siècle s’était écoulé depuis le début du chantier. L’achèvement de l’école de médecine marqua en effet l’abandon définitif du parti comportant deux cours fermées. La première cour resta ouverte à l’ouest, vers le panorama de la chaîne des puys. Son rôle de « cour d’honneur » fut bientôt conforté. En 1864 (sur un projet de 1861), l’on construisit au centre de la cour un bassin. Il fut agrémenté d’une statue en fonte de la Vierge à l’Enfant posée sur un socle orné de têtes d’anges84. Enfin, en 1867-1869, un grand escalier fut édifié pour relier la première cour et le vaste jardin qui s’étendait à l’ouest de l’hôtel-Dieu85. L’architecte Hugues Imbert lui donna un développement monumental. Il s’agit d’un escalier en équerre à une volée double parallèle et deux volées doubles convergentes. Des balustres garnissent les rampes d’appui. Une arcade supporte le palier supérieur.

Quelques travaux supplémentaires (1890-2000)

Jusqu’en 2010, année de sa fermeture, l’hôtel-Dieu fit l’objet de nombreuses modifications et rénovations. Il serait vain de toutes les décrire. Quelques adjonctions retiennent tout de même l’attention puisqu’elles complétèrent ou remodelèrent des parties importantes de l’édifice.

La seconde cour est aujourd’hui encore dominée par une cheminée en briques86. Haute de 35 mètres, d’un diamètre de 2,60 mètres à la base et de 80 centimètres au sommet, elle date de 1889. Son érection, par le « constructeur mécanicien » parisien Fernand Dehaître (1839-1920), résulta de la modernisation de la buanderie de l’hôtel-Dieu. Deux chaudières furent installées dans un hangar à charpente métallique édifié dans la moitié sud de la seconde cour. Elles alimentaient en vapeur les étuves et une machine pour la force motrice. Elles fournissaient aussi l’eau chaude nécessaire au lavoir et aux bains.

Le bâtiment de la chaufferie visible actuellement près de la haute cheminée date de 1934. Il fut érigé en béton armé suivant les plans de l’architecte clermontois Albéric Aubert (1895-1971)87. Il abrita quatre chaudières à charbon destinées au chauffage des salles de l’hôpital par circulation d’eau chaude. Cette chaufferie centrale remplaça dix-sept chaufferies disséminées dans les différents corps de bâtiment. Une autre bâtisse occupe depuis 1931 la moitié nord de la seconde cour. Construite à l’économie (ossature métallique, briques et verre), elle accueillit le service d’architecture des hospices après sa réorganisation par Albéric Aubert88. L’atelier du service technique l’occupa par la suite.

Un autre aménagement concerna la façade sud du corps de bâtiment méridional. Vers 1920, l’on construisit un escalier monumental pour relier la cour qui s’étendait au sud de l’édifice et le deuxième niveau de ce corps de bâtiment. Cet escalier (très peu documenté) fut détruit vers 1960-1963. De type tournant à trois volées droites, il se composait d’une première volée double à montées divergentes, d’une deuxième courte volée double à montées parallèles et d’une troisième volée double à montées convergentes. Des balustres carrés garnissaient les rampes d’appui. Une arcade supportait le palier supérieur, dans une composition rappelant celle de l’escalier situé à l’ouest de la première cour de l’édifice.

Après la Seconde guerre mondiale, l’édifice de l’hôtel-Dieu était globalement dans un état déplorable. Malgré quelques travaux d’entretien et de rénovation, les salles d’hospitalisation présentaient toujours leur aspect hérité des XVIIIe et XIXe siècles. Une réhabilitation s’imposait, mais il fallait d’abord opérer un choix stratégique. En juin 1941, un Inspecteur régional de la santé avait émis l’idée de construire de nouveaux hôpitaux à Clermont-Ferrand pour remplacer les anciens89. Cette intention conduisit au lancement du projet de l’hôpital Saint-Jacques, ainsi dénommé après la désignation en 1948 du plateau Saint-Jacques (au sud de la commune clermontoise) comme site d’implantation. Toutefois, malgré l’impulsion donnée par le maire de Clermont-Ferrand Gabriel Montpied (1903-1991), la date de mise en service du nouvel établissement s’annonçait lointaine90. Les administrateurs des hospices décidèrent donc d’engager une rénovation de l’hôtel-Dieu. Ces réparations ne devaient toutefois pas conduire à de trop grosses dépenses. Il fallait également limiter la baisse des recettes qui allait résulter de l’amoindrissement des capacités d’hospitalisation lors des chantiers. Un programme par tranches fut donc établi et mené de1947 à 1967 sous la conduite de Roger Gonin, directeur du service technique des hospices91. Ces aménagements créèrent des conditions de travail dignes des progrès de la science médicale. Le séjour des patients gagna en confort et en hygiène. Aux grandes salles succéda une organisation en box, en chambres individuelles ou en chambres à plusieurs lits.

Les travaux les plus importants modifièrent les parties sud-est et sud de l’hôtel-Dieu. De 1952 à 1956, le second corps de bâtiment oriental fut entièrement remodelé92. Une légère surélévation (avec la construction d’un toit à charpente en béton armé) et la réduction des hauteurs sous plafond permirent d’ajouter un niveau. Du côté ouest, les baies furent recomposées et les deux tours des latrines détruites. Du côté est, trois galeries superposées en béton armé vinrent s’accrocher à la façade. Elles relièrent le corps de bâtiment sud et le grand vestibule situé dans l’angle sud-est du premier corps de bâtiment médian (vestibule dénommé « Hall Duprat »). Grâce à elles, les services médicaux situés dans le second corps oriental ne subirent plus les flux de circulation93. Enfin, deux cages d’escalier et d’ascenseurs prirent la place des anciennes galeries de liaison entre l’hôtel-Dieu et le Refuge94.

Une deuxième tranche comprenant essentiellement la transformation du corps de bâtiment méridional se déroula de 1960 à 1963 (sur un projet approuvé en 1957). L’étage-attique d’origine céda la place à un troisième étage-carré plus haut, couvert par un toit plus pentu à charpente en béton armé. Les proportions de la façade méridionale souffrirent de cette surélévation, mais l’on gagna ainsi la surface nécessaire pour créer un nouveau service hospitalier. De même, au premier et au deuxième étage, des chambres remplacèrent les galeries ouvertes vers le sud. Les arcades et la colonnade furent toutefois préservées. Au nord, l’élévation subit des modifications similaires à celles de la façade ouest du second corps oriental. La refonte des espaces intérieurs permit notamment d’installer des blocs opératoires modernes au sud-est des deuxième et troisième étages.

Globalement, la rénovation menée de 1952 à 1967 privilégia l’économie et l’efficacité. Un langage très sobre fut employé, tant pour les élévations remaniées que pour les espaces intérieurs. L’on chercha tout de même à produire des effets esthétiques en se servant d’éléments utiles. Par exemple, dans des salles et des couloirs, les carreaux de grès blanc et bleu des carrelages dessinèrent des compositions élaborées. Le hall Duprat bénéficia d’une décoration plus riche. Un plafond à caissons en bois, une fontaine, un lambris de revêtement et des stalles produisent une ambiance « ancienne ». Une peinture d’Émile Méry (1914-2000) datée de 1954 orne l’un des murs. Un grand lustre, exécuté par le ferronnier Georges Bernardin (1894-1974), éclaire l’ensemble.

Les derniers chantiers d’envergure se déroulèrent de 1992 à 2000. Une ultime fois, l’on voulut adapter le vénérable édifice à des fonctions toujours plus complexes. En 1996-1997, les architectes auvergnats Antoine Bruhat, Jacques Thomas et François Bouchaudy conçurent une haute extension adossée au nord-est du second corps de bâtiment oriental. Elle abrita l’entrée des urgences et de nouveaux ascenseurs95. Ils transformèrent également les trois niveaux supérieurs du corps de bâtiment médian suivant le principe des « plateaux techniques ». Les étages du premier corps de bâtiment oriental firent l’objet d’un remaniement similaire. Mais la modification la plus spectaculaire fut conduite de 1998 à 2000 par les architectes clermontois Laurent Espinasse et Jean-Marc Massot. Les deux niveaux construits en 1851-1854 du corps de bâtiment occidental furent profondément remaniés. Une surélévation comportant un étage technique et un étage habitable permit de redéployer le service de réanimation pédiatrique. Au-dessus de la seconde cour, en diagonale, une passerelle couverte relia directement cette extension au hall Duprat. À côté de la passerelle, dans un volume cylindrique suspendu, les architectes regroupèrent des appareils de traitement de l’air.

L’expression architecturale de l’édifice

L’hôtel-Dieu resta longtemps le plus grand bâtiment de Clermont-Ferrand. Aujourd’hui encore, il est perçu comme un édifice très étendu et monumental. Cette caractérisation ne s’applique guère au côté oriental. Dissimulées par d’autres constructions (dont l’ancien Refuge) ou altérées par des extensions accolées dans les années 1950 (telle celle en rez-de-chaussée rue Meyrand-des-Pradeaux) et 1990 (entrée des urgences), les élévations orientales présentent un aspect assez banal. En revanche, les élévations nord, ouest et sud s’affirment avec force. Elles bénéficient de nombreux points de vues répartis du nord-est (boulevard Léon-Malfreyt) au sud-est (partie basse de l’avenue Vercingétorix). Sous ces angles, l’hôtel-Dieu profite toujours de sa position dominante. Malgré l’urbanisation dense de tous ses abords, des alignements, des perspectives et des dégagements existent encore96.

Du nord-ouest au sud-est, le relief contribue beaucoup à la mise en scène de l’édifice dans son site. Les extrémités occidentales des corps de bâtiment nord, médian et sud rythment régulièrement l’espace sans pour autant paraître écrasantes. L’ouverture en terrasse de la première cour participe également à l’échelonnement de la volumétrie générale. Vu depuis le contrebas, l’édifice semble posé sur un piédestal. Cet effet est renforcé par l’appareil en pierre de Volvic qui revêt la quasi-totalité de la base de l’édifice du nord-ouest au sud-est. L’appareil se rencontre sur les étages de soubassement des corps nord, médian, ouest et sud ; il habille également le deuxième niveau de la façade ouest du corps ouest, ainsi que le deuxième niveau du corps sud (sauf en façade nord). Par sa massivité visuelle – due essentiellement à la couleur gris foncé de la pierre de Volvic qui contraste avec les crépis clairs – il assoit les élévations. Il fut pourtant exécuté en plusieurs fois, à l’occasion de campagnes de travaux différentes. Mais les architectes qui intervinrent de 1808 à 1860 comprirent l’intérêt de ce revêtement : ils le poursuivirent jusqu’à son aboutissement.

Les principaux effets architecturaux (en-dehors de ceux qui viennent d’être décrits) se concentrent sur les corps de bâtiments nord et sud, ainsi que sur les élévations bordant la première cour.

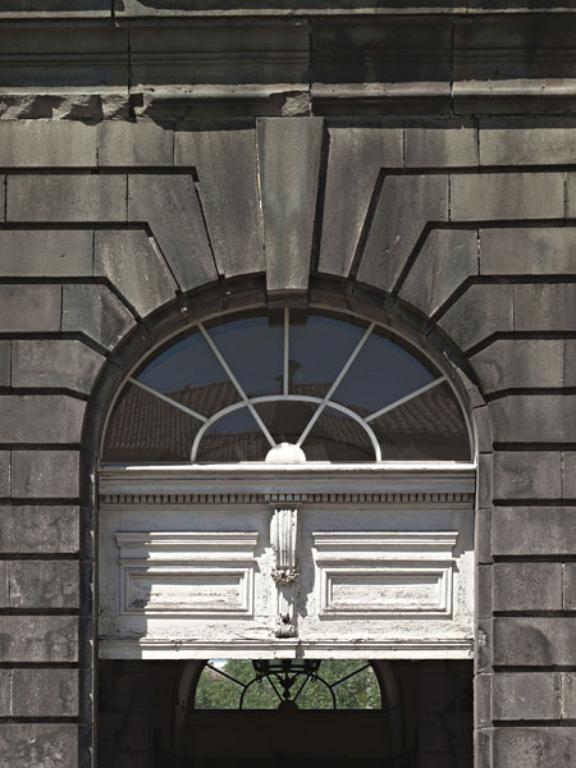

Conformément à son statut de façade principale, l’élévation nord du corps septentrional bénéficie d’un traitement soigné. Sa grande longueur est équilibrée par le rythme vertical de ses vingt-cinq travées. La composition s’avère régulière et bien proportionnée. Elle se fonde sur une division tripartite symétrique : deux arrière-corps latéraux et un avant-corps central. L’avant-corps, en léger ressaut et coiffé d’un fronton, est entièrement appareillé en pierre de Volvic. Il est percé au rez-de-chaussée par trois arcades. Les arcs des arcades sont en anse-de-panier, à crossettes en escalier et clef pendante. Les niveaux sont soulignés par un empattement, un cordon et la corniche. Exécutés également en pierre de Volvic, ces éléments contrastent avec le crépi du mur. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont couvertes d’arcs segmentaires, celles des étages par des linteaux droits. Les baies du premier étage possèdent un chambranle à crossettes. Un bossage continu en table agrémente le premier niveau de l’avant-corps ainsi que les chaînes d’angle.

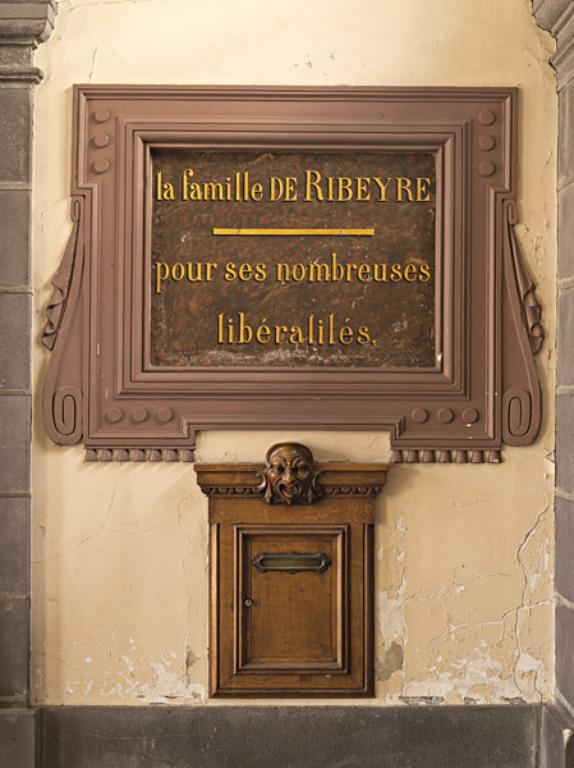

Les trois portes de l’avant-corps donnent accès à un passage d’entrée. L’état actuel de cet espace résulte en partie du remaniement opéré en 1856-1858. Le passage comporte trois vaisseaux de deux travées chacun. Il est couvert par six voûtes d’arêtes renforcées par des arcs doubleaux plein cintre. Les voûtes retombent sur des pilastres et des pilastres corniers doriques, ainsi que sur deux gros piliers à noyau carré flanqués chacun de deux pilastres. Deux grandes portes ouvrent à droite et à gauche du passage. Elles sont mises en valeur par un chambranle à crossettes et un fronton cintré. De part et d’autre de chaque porte, deux panneaux à encadrement mouluré rendent hommage à des bienfaiteurs des hospices. Avec son volume bien composé, ses éléments architecturaux fortement affirmés, le passage d’entrée constitue le « morceau de bravoure » du corps de bâtiment septentrional.

Le traitement architectural de la première cour reflète sa position hiérarchique prééminente par rapport à la seconde cour. La première était un espace de service et d’apparat, la seconde seulement un lieu utilitaire. Il semble vraisemblable que dès 1766, l’on prévit d’établir des portiques dans tous les corps de bâtiment qui devaient entourer la première cour. Les plans dessinés par Pierre Rousseau en 1808 témoignent d’un tel parti. Des portiques furent bien construits dans la moitié gauche du corps de bâtiment nord, le premier corps de bâtiment oriental et le corps de bâtiment médian. Ces portiques devinrent des galeries après la fermeture des grandes arcades par des fenêtres. La galerie du corps médian n’existe plus. Celle du premier corps oriental est la plus longue : elle abrite notamment des panneaux sur lesquels les noms de bienfaiteurs des hospices ont été peints97.

En façade, les baies des galeries et du passage d’entrée sont inscrites dans un appareil en pierre de Volvic qui s’étend jusqu’à la hauteur du premier étage. Le revêtement et les arcades du rez-de-chaussée de l’avant-corps en façade nord ont servi de modèle. L’on retrouve les arcs en anse-de-panier, à crossettes en escalier et clef pendante, ainsi que le bossage en table continu. Une corniche et des pilastres lisses dépourvus de chapiteau soulignent les travées. En façade sud du corps nord, le revêtement a été modifié lors de la création de l’avant-corps sur cour. Il ne compte que six travées principales et deux secondaires. Six travées à gauche ne sont pas revêtues. Il en est de même pour la façade nord du corps de bâtiment médian : les deux travées de droite sont sans revêtement. Cet état correspond au projet inabouti de la fermeture de la cour à l’ouest : l’aile qui devait être construite en retour d’équerre aurait masqué ces deux travées ; elles n’avaient donc pas besoin d’être revêtues. Et, puisque ce projet avait été abandonné lorsque l’on édifia l’école de médecine, il était devenu inutile de poursuivre le revêtement à gauche de la façade sud du corps nord.

Indéniablement, la façade sud du corps de bâtiment méridional est la plus majestueuse de l’édifice de l’hôtel-Dieu. Les vues anciennes la montrent dans son état d’origine datant de la campagne de travaux conduite par Pierre Rousseau de 1808 à 1812. Dans un environnement libre de toute construction, tournée vers les jardins et la campagne, elle prenait « des allures de palais »98. L’élévation compte quatre niveaux. Les deux niveaux inférieurs sont traités comme des niveaux de soubassement (rez-de-chaussée taluté, appareil en pierre de Volvic accentuant la massivité). La façade, « qui comprend vingt-et-une travées, répond à une composition tripartite avec une partie centrale de treize travées, comportant une colonnade, et des parties latérales, chacune de quatre travées, formant avant-corps en léger ressaut. Seul l’arrière-corps est percé au premier niveau de simples portes. Au-dessus se développe une répétition d’ouvertures cintrées qui sont soit des fenêtres pour les avant-corps, soit des arcades pour l’arrière-corps. […] Le troisième niveau présente des baies cintrées uniquement pour les avant-corps. Celles-ci possèdent un chambranle harpé qui fait écho aux chaînes d’angle et se détache sur un enduit clair recouvrant le blocage de moellons ; toutes les baies sont reliées entre elles par un cordon d’impostes. L’arrière-corps offre [au troisième niveau] une colonnade [qui] se rattache au dorique grec de Paestum : les colonnes sont à fût lisse et dépourvues de base »99. Un entablement doté d’une puissante corniche règne sur le troisième niveau. Le quatrième niveau visible aujourd’hui résulte de la campagne de travaux menée entre 1952 et 1967. L’étage-attique dessiné par Rousseau, beaucoup moins élevé, avait des proportions qui complétaient harmonieusement la composition. De même, le toit à croupes actuel est plus pentu que celui d’origine.

Le corps méridional « témoigne de l’influence de la colonnade du Louvre et des immeubles de la place de la Concorde : ces constructions ont en commun une colonnade élevée sur un fort soubassement, des pavillons d’angle, un grand entablement et une toiture en pente douce. Cependant, le corps de bâtiment de Rousseau affiche une réelle originalité dans sa conception par le choix du dorique sans base. [Il constitue ainsi] un remarquable exemple d’architecture néo-classique »100.

Il est intéressant de constater que malgré son caractère stylistique très affirmé, le corps de bâtiment méridional ne présente aucune rupture par rapport au reste de l’édifice. Il en est de même pour tous les corps de bâtiment édifiés de 1767 à 1860. Cette harmonie ne doit sans doute rien au hasard. De toute évidence, les architectes qui intervinrent successivement surent comprendre l’intérêt du site. Et, de la deuxième à la cinquième campagne de travaux, ils s’inscrivirent dans la continuité des ouvrages conçus et exécutés antérieurement. La parenté stylistique et la sobriété des langages architecturaux qu’ils employèrent contribuèrent également à la création d’un ensemble cohérent.

Christophe LAURENT, historien de l'architecture, mai 2016

Historien de l'architecture. Prestataire pour le service régional de l'Inventaire Auvergne, puis Auvergne-Rhône-Alpes, en 2014-2015 puis 2021-