HISTORIQUE

L'idée d'un pont ferroviaire pour franchir le Rhône entre Livron et La Voulte émerge dans les années 1850.

Une demande d'autorisation de construction est présentée par le sieur Vautro, maire de La Voulte, et mandataire de la Compagnie des usines de La Voulte, le 24 décembre 1853. A la série de plans établie est joint l'avant-projet de création d´une ligne de chemin de fer entre Livron et Privas (AD Ardèche, 2S 33). Cette ligne, la première de l'Ardèche, concédée à la la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM) est déclarée d'utilité publique en août 1859 et ouvre en 1862 (site internet Histoire de lignes oubliées).

Le pont projeté est un ouvrage fixe en tôle, d´après le système Cadias et Andry [?], de 284 m de long, comprenant cinq arches métalliques de 54 m d´ouverture. Sur sa largeur de 7 m, 5 m sont prévus pour la voie ferrée et 1 m de chaque côté pour un trottoir. Ses travées combinant fer et fonte doivent offrir "toute solidité". L'estimation du coût de l'ouvrage monte à 600 000 F ; il sera financé par péage (AD Drôme, 3S 41).

Les archives départementales de l'Ardèche conservent des nombreux dessins (élévation, plans, et profils) relatifs à ce projet, établis en 1854 ou aux environs (AD Ardèche, 2S 33).

Le 19 septembre 1856, un rapport de l´ingénieur ordinaire approuve le projet Vautro (AD Ardèche, 2S 33 ; annexe n° 1).

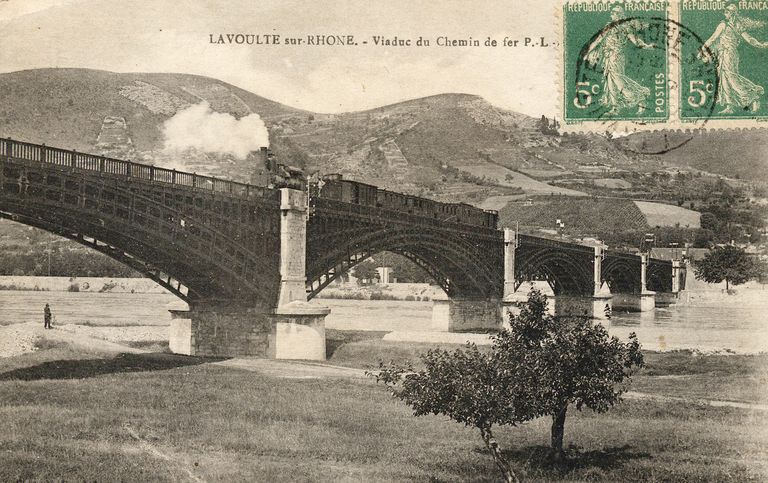

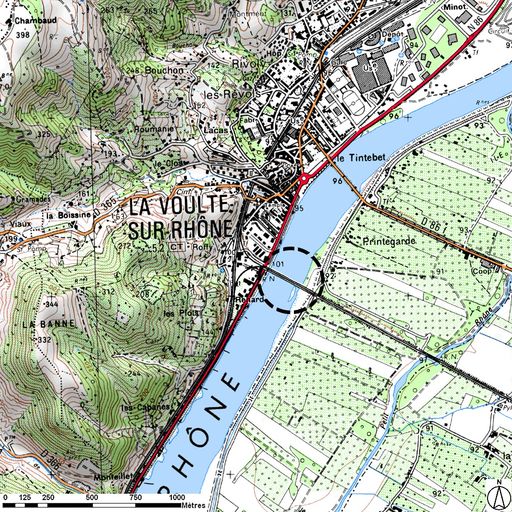

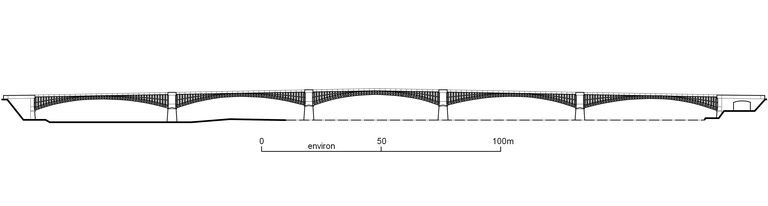

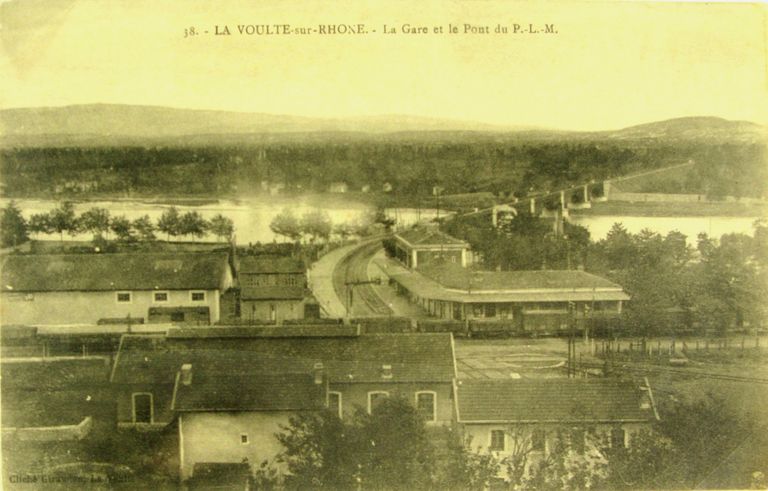

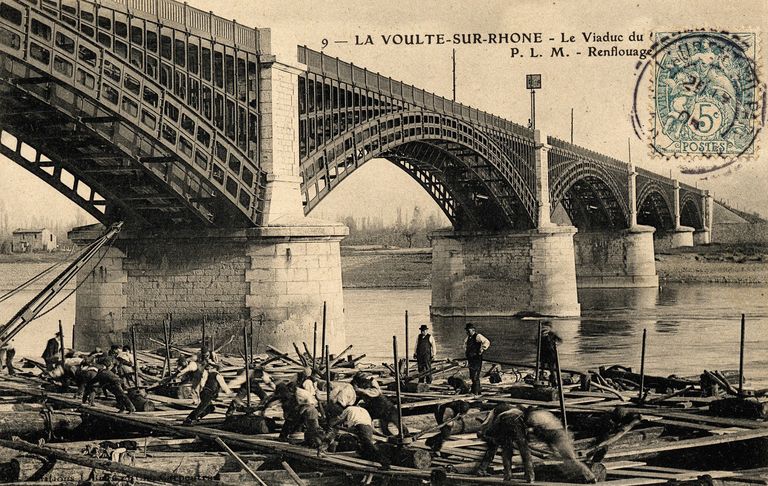

L'ouvrage est construit au début des années 1860 (en 1861 pour la majorité des auteurs) par Shaken, Parent, Caillet et Cie [société créée en octobre 1861 ; future Compagnie de Fives-Lille], d'après Marrey, sous la direction de Félix Moreaux (1992, p. 19). Il se compose de cinq arches en fonte de 55,60 m d'ouverture (55,40 m selon les auteurs), surbaissées au 1/11e environ, établies sur quatre piles et deux culées en maçonnerie fondées à l'air comprimé. Il porte une voie de raccordement (voie unique) entre les gares de Livron, en rive gauche, et de La Voulte, en rive droite (BOULONGNE, p. 185, voir annexe n° 2 ; CARPENTIER, p. 488 ; MARREY, 1992, p. 60).

"La culée côté La Voulte [est] évidée pour donner passage à la R.N. 86, de Lyon à Miramas, qui longe la rive droite du Rhône" (CARPENTIER, p. 488).

Avec l'augmentation des charges roulantes, l'ouvrage devient vite insuffisant, ne répondant plus aux exigences du transport. De plus, ses cinq arches en fonte présentaient des fissures en de nombreux endroits (BOULONGNE, p. 186 et p. 188 ; CARPENTIER, p. 488 et p. 490 ; MARREY, 1992, p. 19).

En 1910, un contreventement supplémentaire est établi entre les arcs du tablier (BOULONGNE, p. 188). Dès 1913, la Compagnie du PLM envisage de remplacer le pont par un ouvrage à poutres droites continues en acier ; le projet est approuvé par l'administration mais la guerre survient et ajourne les travaux. En 1920, le projet est revu, à cause de la cherté de l'acier (BOULONGNE, p. 189 ; MARREY, 1992, p. 19). L'ingénieur en chef du Service de la Voie, M. Quinquet, demande une solution moins onéreuse avec conservation et simple renforcement de l´ouvrage en place (BOULONGNE, p. 189).

Les travaux, approuvés par décision ministérielle du 28 avril 1922, sont finalement exécutés en 1923 par l'entreprise Boussiron - qui se fit une spécialité dans le renforcement et l'élargissement des anciens ponts en fonte -, pour le compte de la Compagnie ferroviaire, le maître d'ouvrage. Louis de Boulongne, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et ingénieur en chef des Constructions métalliques du PLM, se voit charger de la direction des travaux. Ceux-ci consistent en un renforcement des arches par enrobement en béton armé et en réparations aux voussoirs et aux entretoisements en fonte (voir annexe n° 3).

Les pièces d'assemblage, trop rigides, sont ainsi remplacées par des cadres en acier boulonné et les parties des arcs affaiblies renforcées par des ronds en acier puis enrobées de béton. Les arcs sont solidarisés par des dalles en béton armé au niveau de l'intrados et sous la voie, enfin les éléments des tympans, qui avaient particulièrement souffert, sont enrobés de béton tandis que les fissures sont fermées par soudure à l'arc (BOULONGNE, p. 189-190, p. 193 et p. 195 ; CARPENTIER, p. 488 et p. 490 ; MARREY, 1992, p. 19).

Afin d'établir la dalle sous chaussée, et de faciliter l'exécution des travaux, la voie fut surélevée de 60 cm, et cela sans interruption de circulation. Tout le béton employé fut exécuté avec du ciment artificiel provenant de la cimenterie de Couvrot dans la Marne (BOULONGNE, p. 195 et p. 196).

L'ouvrage restauré offre alors un premier exemple d'association fer-béton (par la suite très courante) ainsi que d'autres originalités comme la soudure au chalumeau oxyacétylénique de ronds pour béton armé de 36 mm de diamètre et la réparation systématique par soudure électrique de toutes les fissures des pièces en fonte du viaduc (CARPENTIER, p. 490).

En avril 1924, le ministre des Travaux Publics constate que les "résultats doivent être considérés comme très satisfaisants" (BOULONGNE, p. 203).

Le viaduc est ainsi maintenu jusqu'en août 1944, où il est atteint par un bombardement aérien allié, qui provoque la destruction totale de quatre arches du viaduc et des piles de la rive droite, ainsi que l'ébranlement des deux piles de la rive gauche (KIRCHNER, p. 5 ; CARPENTIER, p. 490 ; PRADE, p. 228 ; MARREY, 1992, p. 60).

Le projet de rétablissement du pont de La Voulte, à l'étude dès 1947, comprend la réutilisation des maçonneries en bon état de l'ancien pont détruit et notamment les culées et les deux piles de la rive gauche (CARPENTIER, p. 491 ; GRATTESAT, p. 205). En 1948, l'unique arche subsistante, en rive gauche, était déposée (MARREY, 1992, p. 60).

Entreprise Boussiron & Cie (construction)