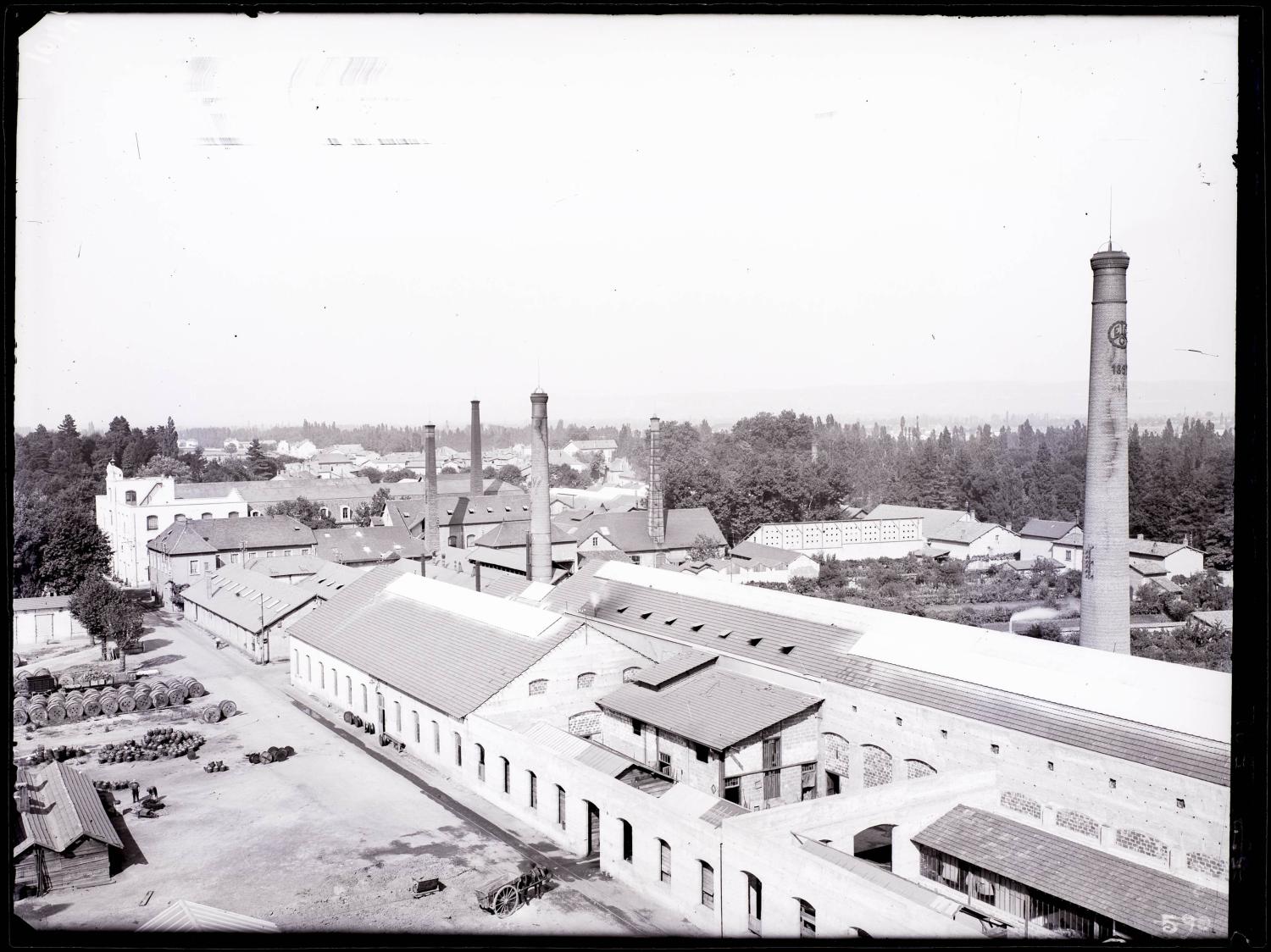

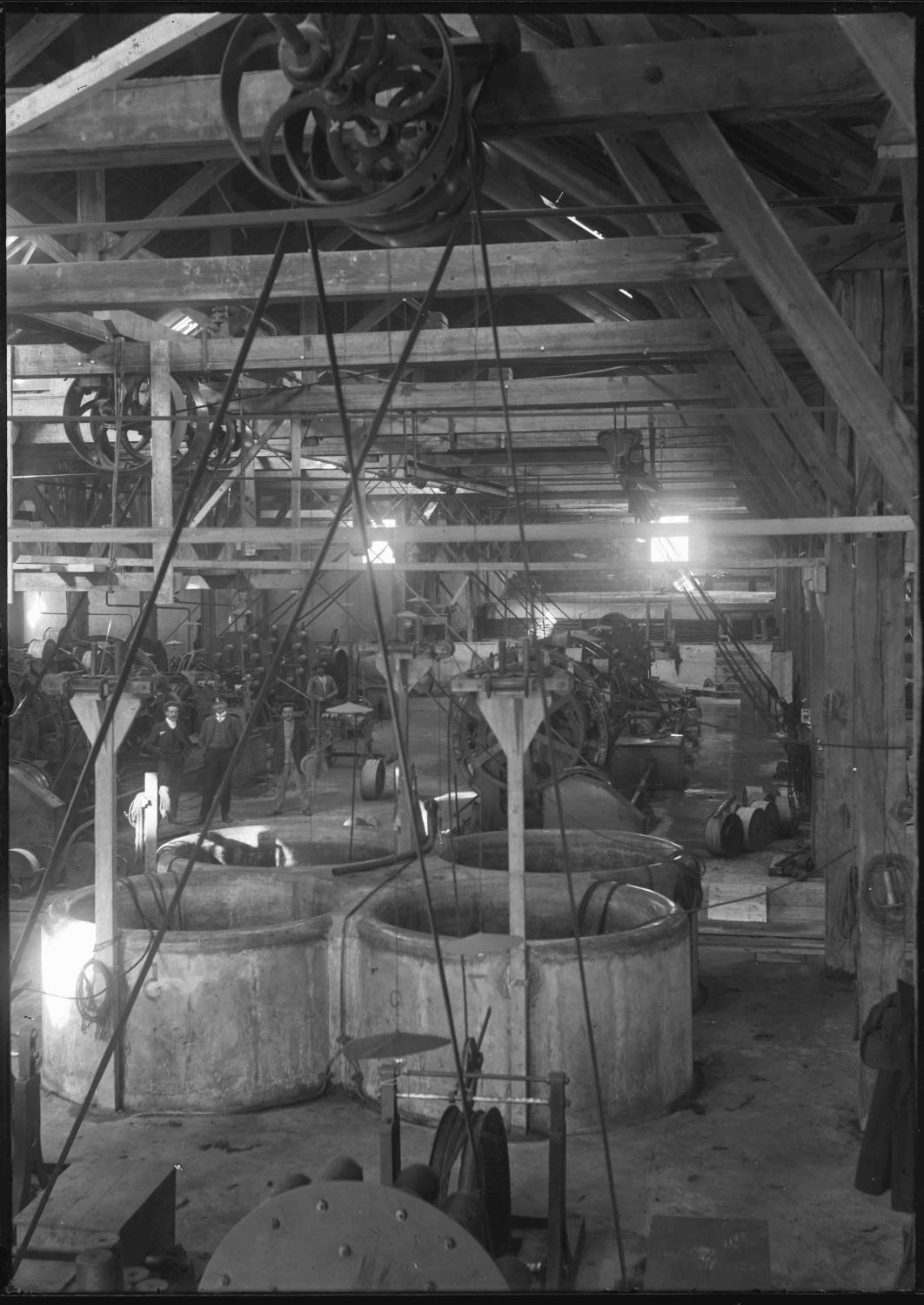

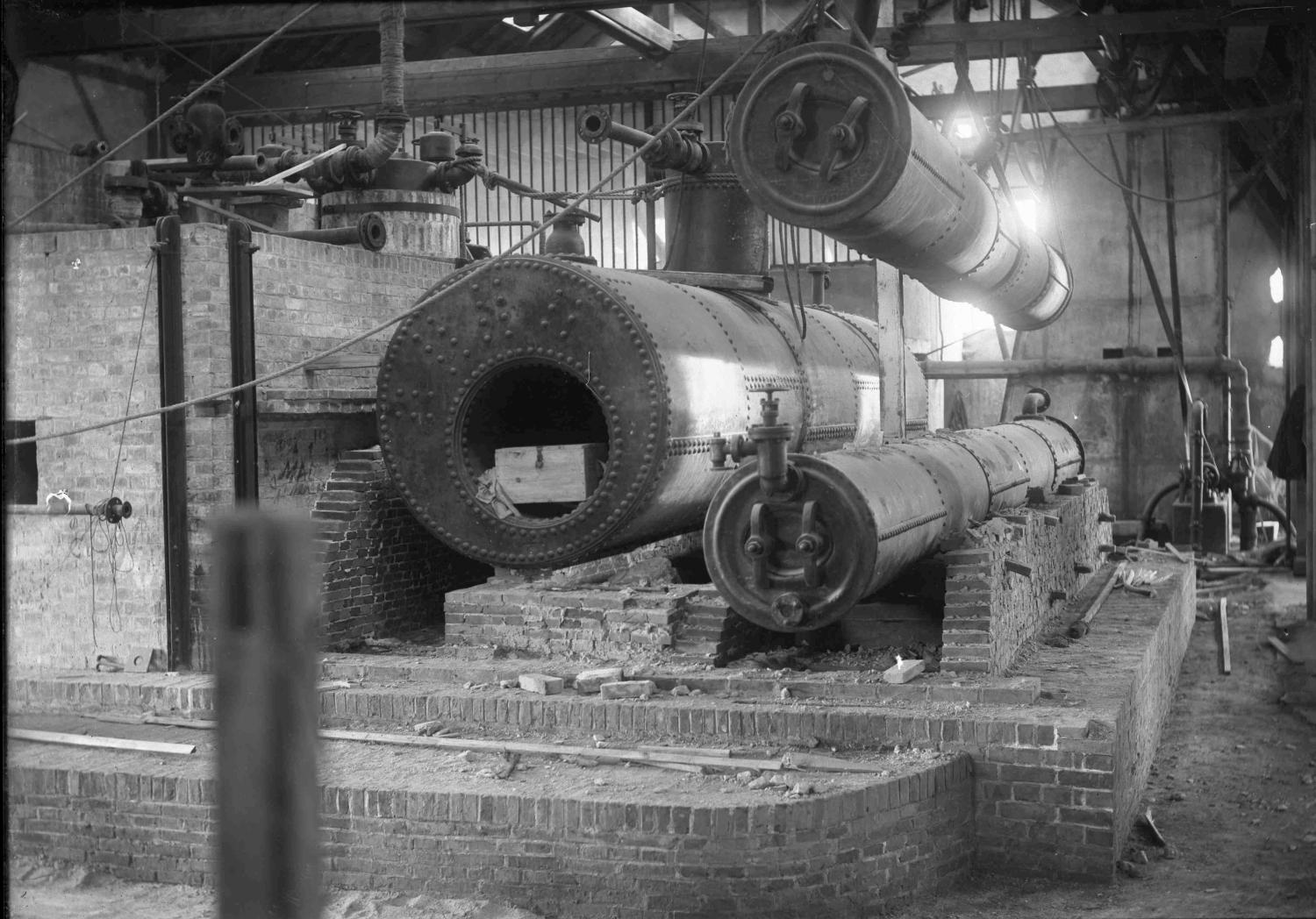

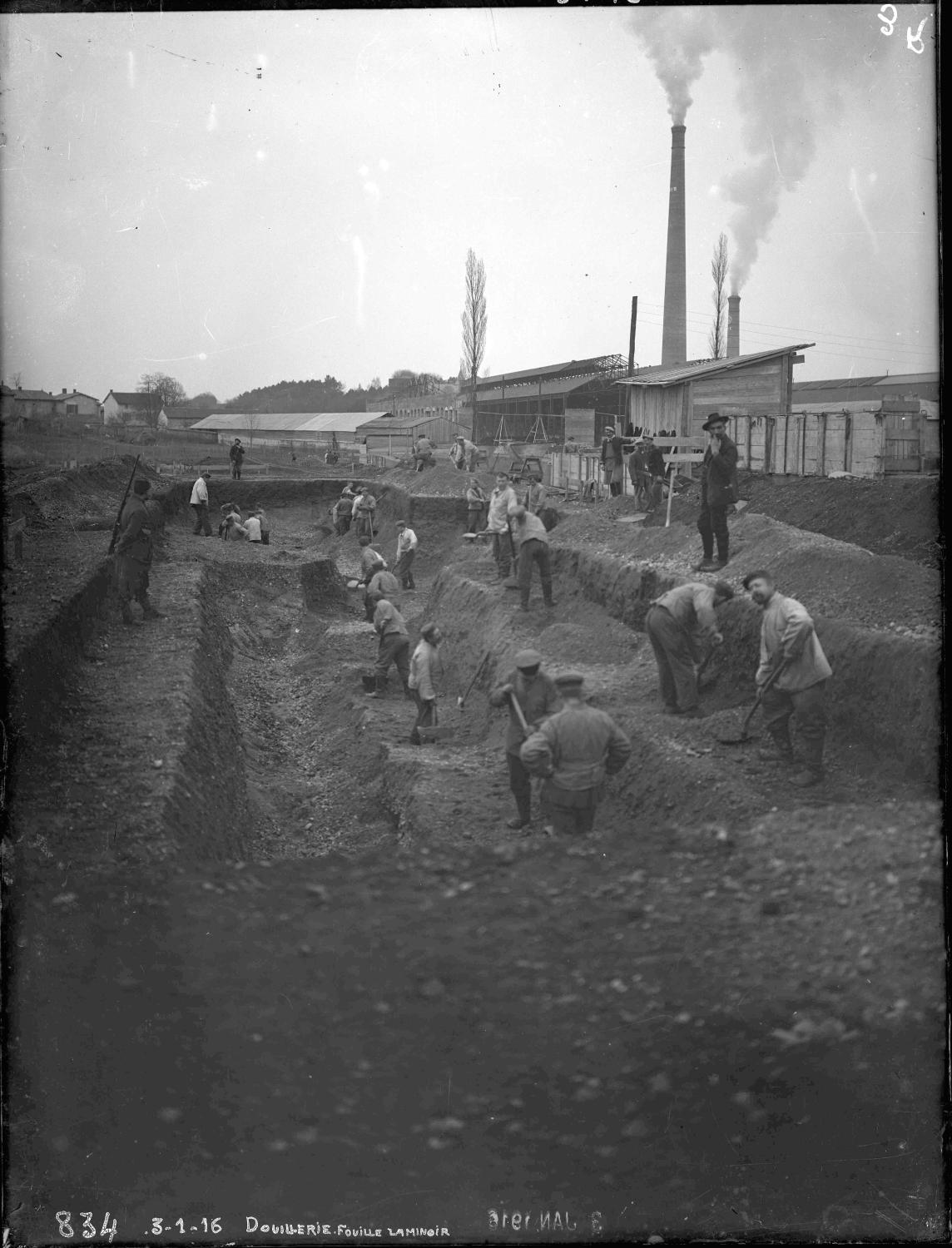

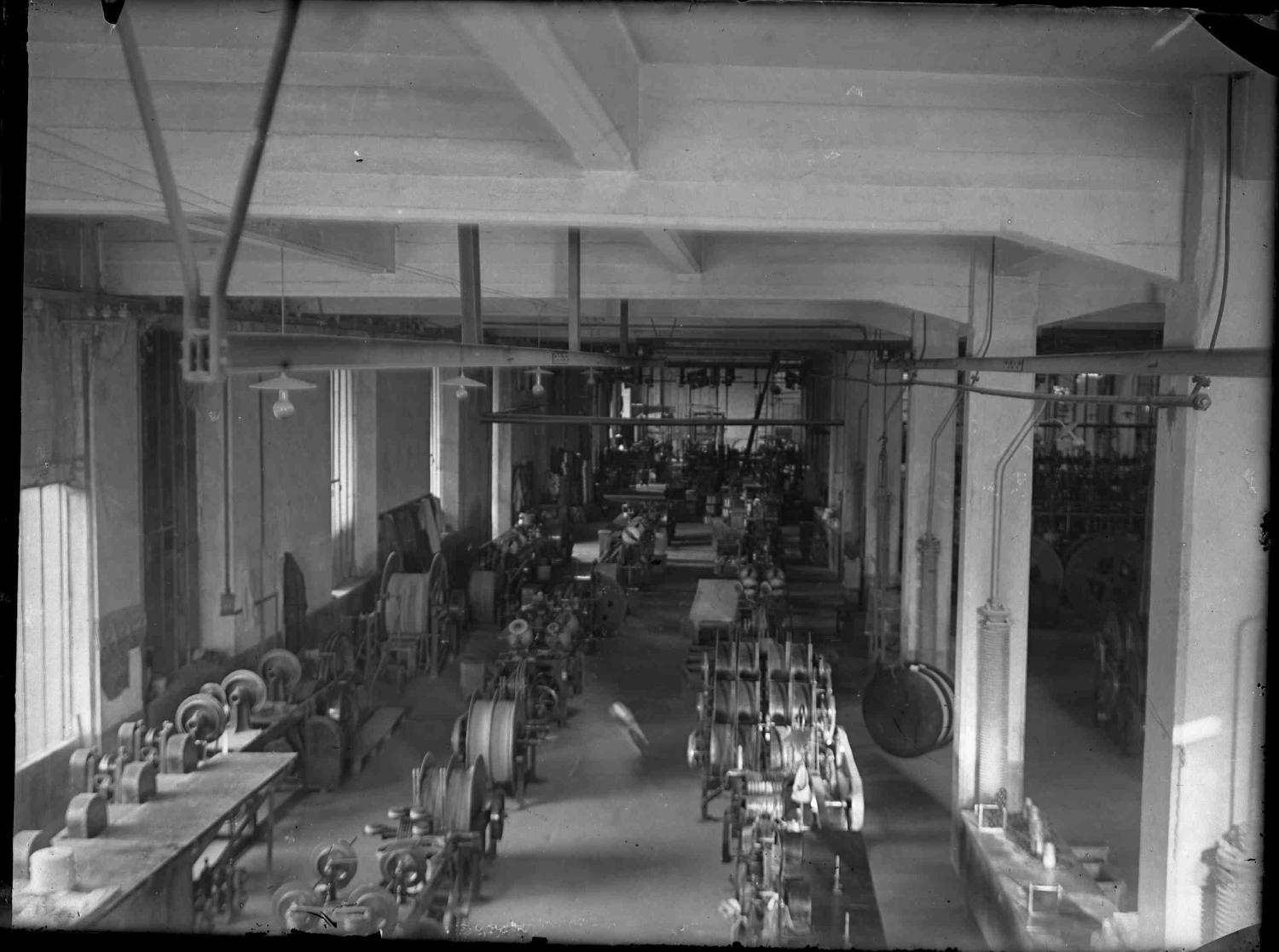

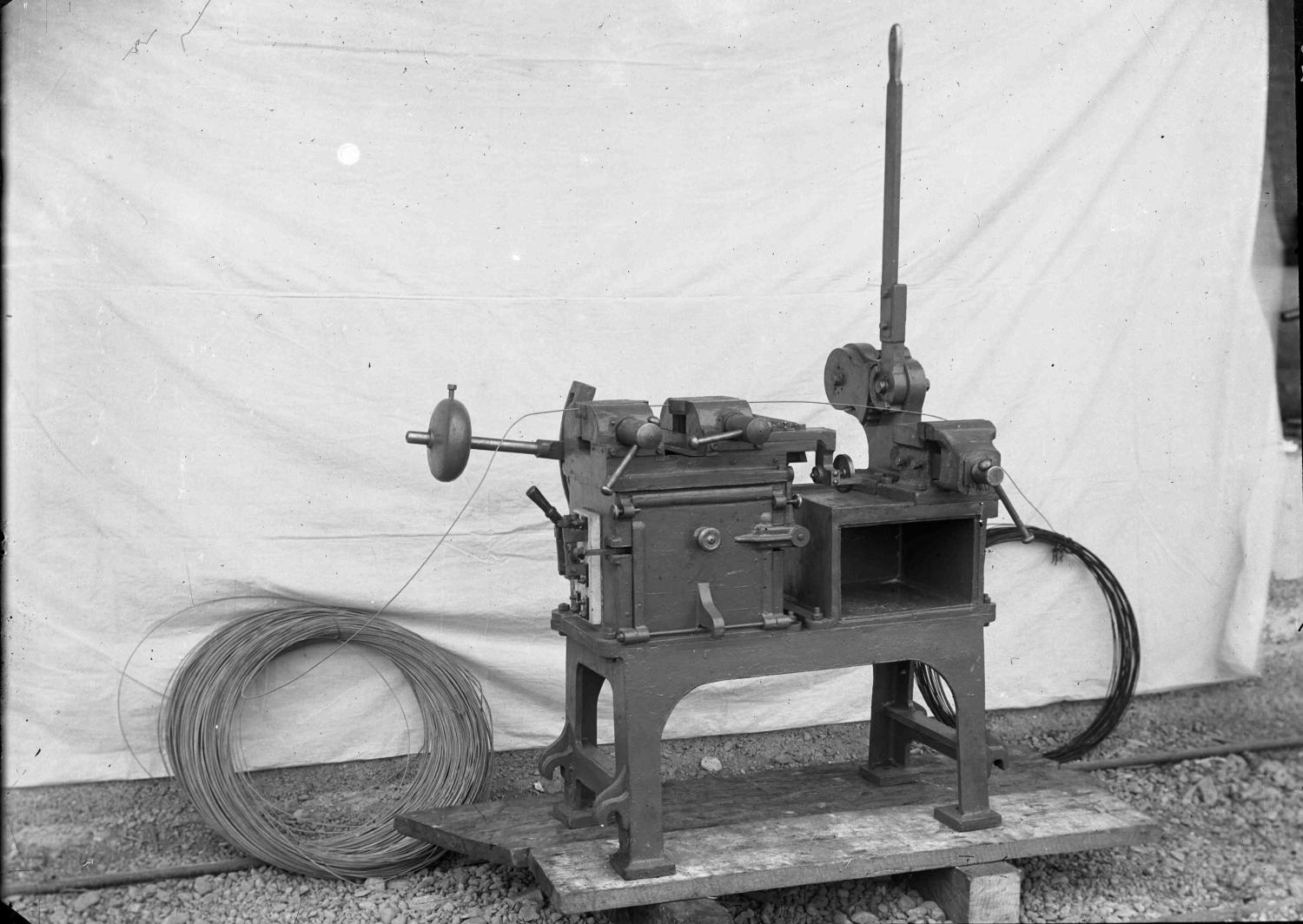

Les établissements Grammont sont créés en 1849 à Pont-de-Chéruy par Etienne Grammont. Il installe des ateliers de tréfilage, fonderie, laminage à froid et à chaud sur les bords de la Bourde. Etienne Grammont a été lui-même formé dans la société Gindre-Duchavany (entreprise en lien avec la soierie lyonnaise) où il a exercé en tant que contre-maître avant de créer sa propre entreprise.

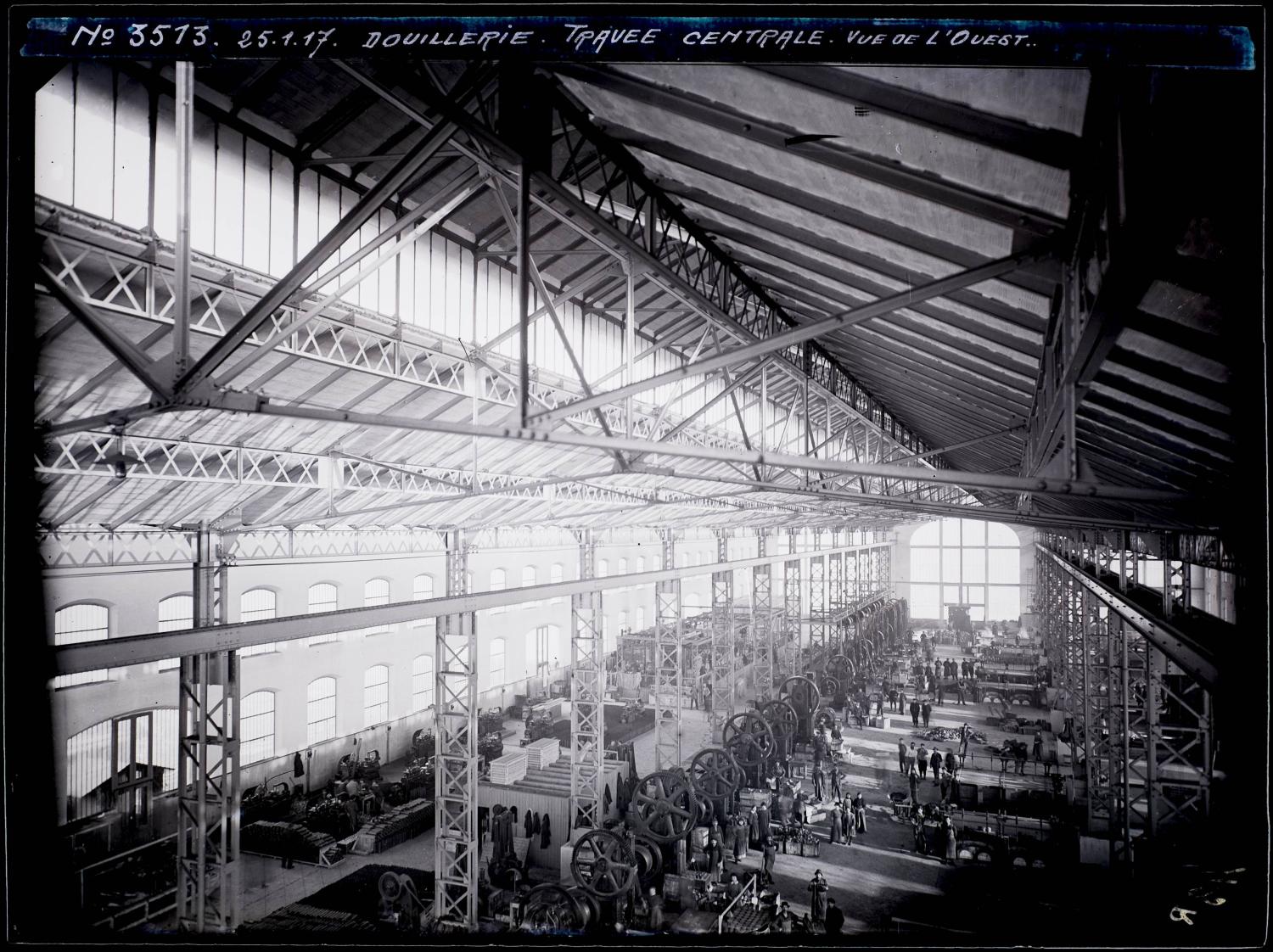

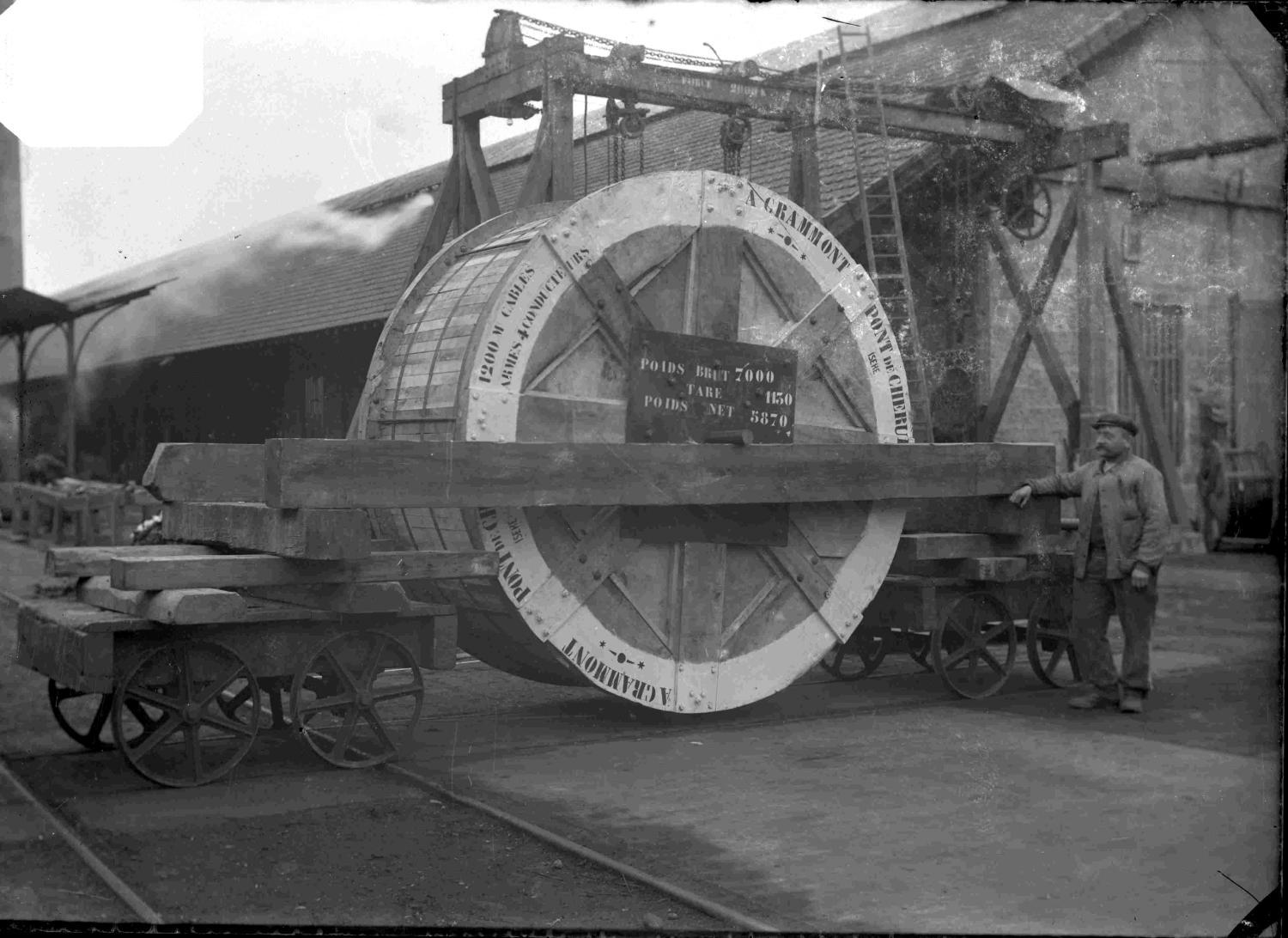

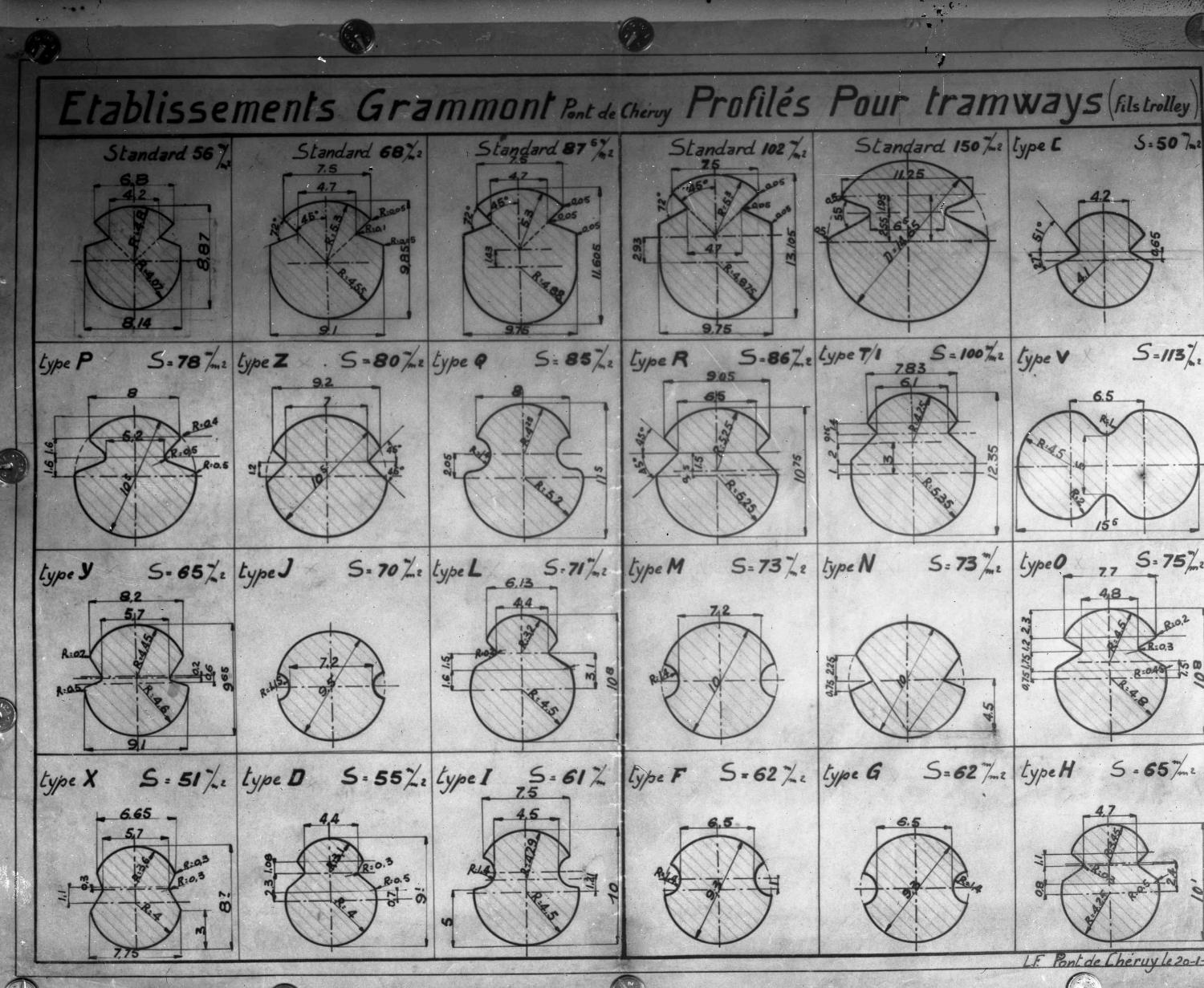

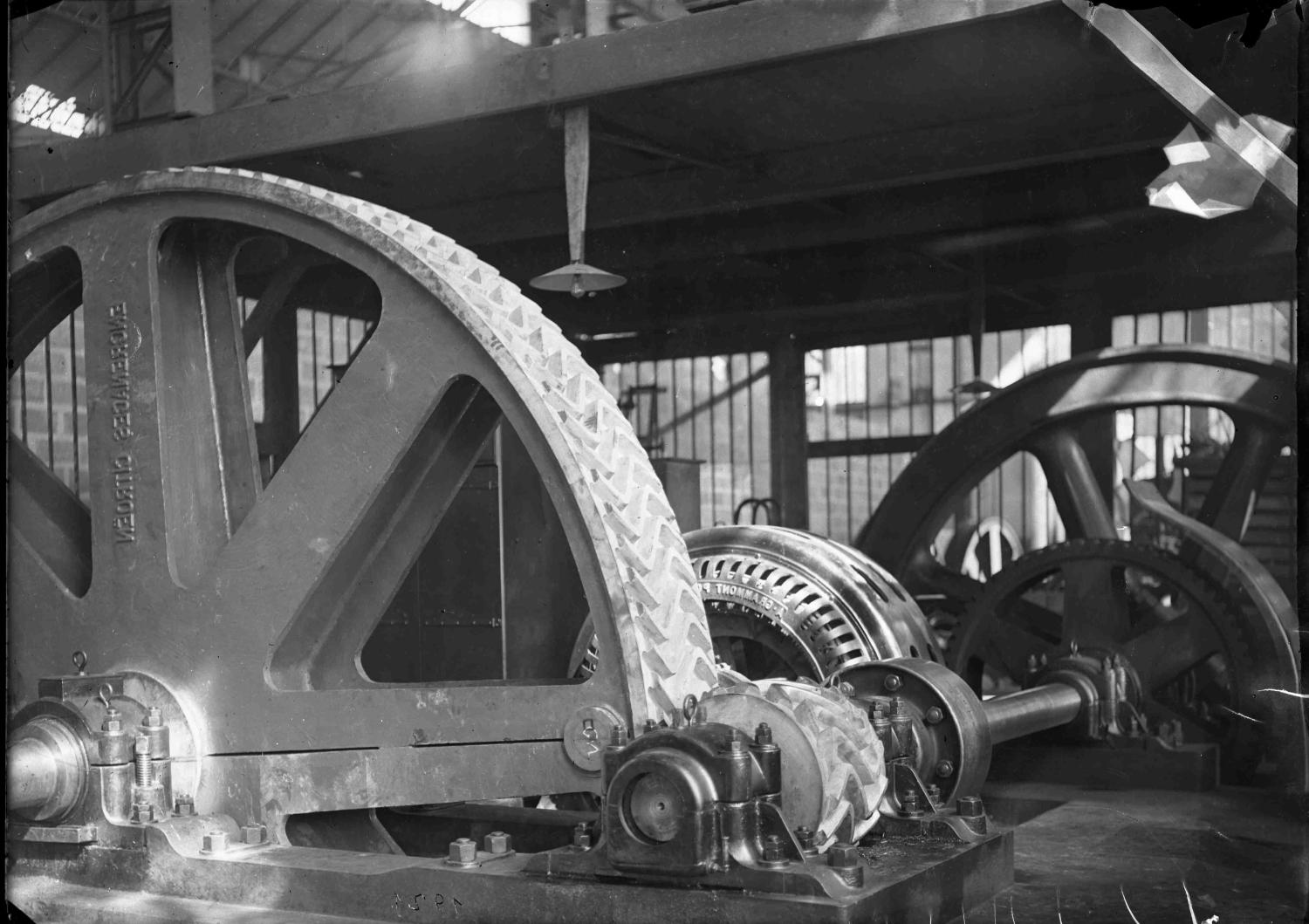

En 1890, Alexandre, son fils ingénieur centralien, de retour des Etats-Unis est associé et développe la fabrication de matériels électriques. Alexandre Grammont va réorienter la production de l'entreprise familiale. L'électrification prend place dans l’usine et c'est le départ des productions des conducteurs électriques. La soierie lyonnaise étant en crise à la fin des années 1870, il oriente la production vers la grosse tréfilerie de cuivre en travaillant en travaillant pour les fabricants de conducteur électrique et les bobinage des premiers moteurs. De la métallurgie il passe à la branche électricité. L'usine passe à la fabrication de toute sorte de câbles : télégraphiques, téléphoniques, câbles sous-marins, câbles et fils de transport d'énergie électrique.

Le déclin s'annonce vers 1925 malgré des diversifications dans la fabrication de téléphones, de radios et de téléviseurs. En 1929, les Tréfileries et Laminoirs du Havre (TLH) louent une partie des bâtiments dont ils deviennent propriétaires en 1943. Le nom de Tréfimétaux apparaît au moment de la fusion en 1962 de la Compagnie française des métaux et de la société des Tréfileries et Laminoirs du Havre (TLH), puis Tréfimétaux est racheté dès 1967 par Pechiney, mais le nom subsiste comme filiale. L'usine ferme ses portes en 2001.

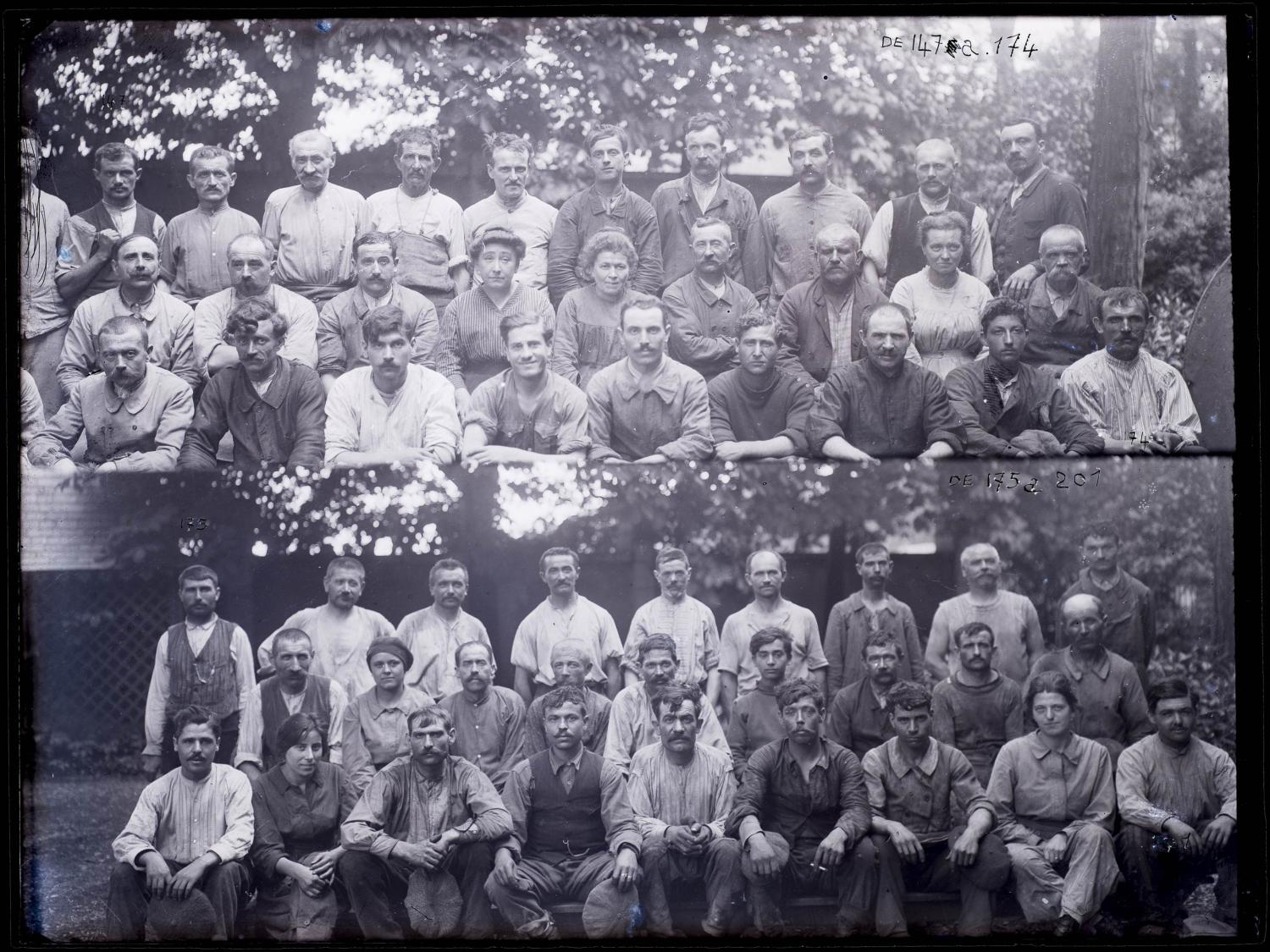

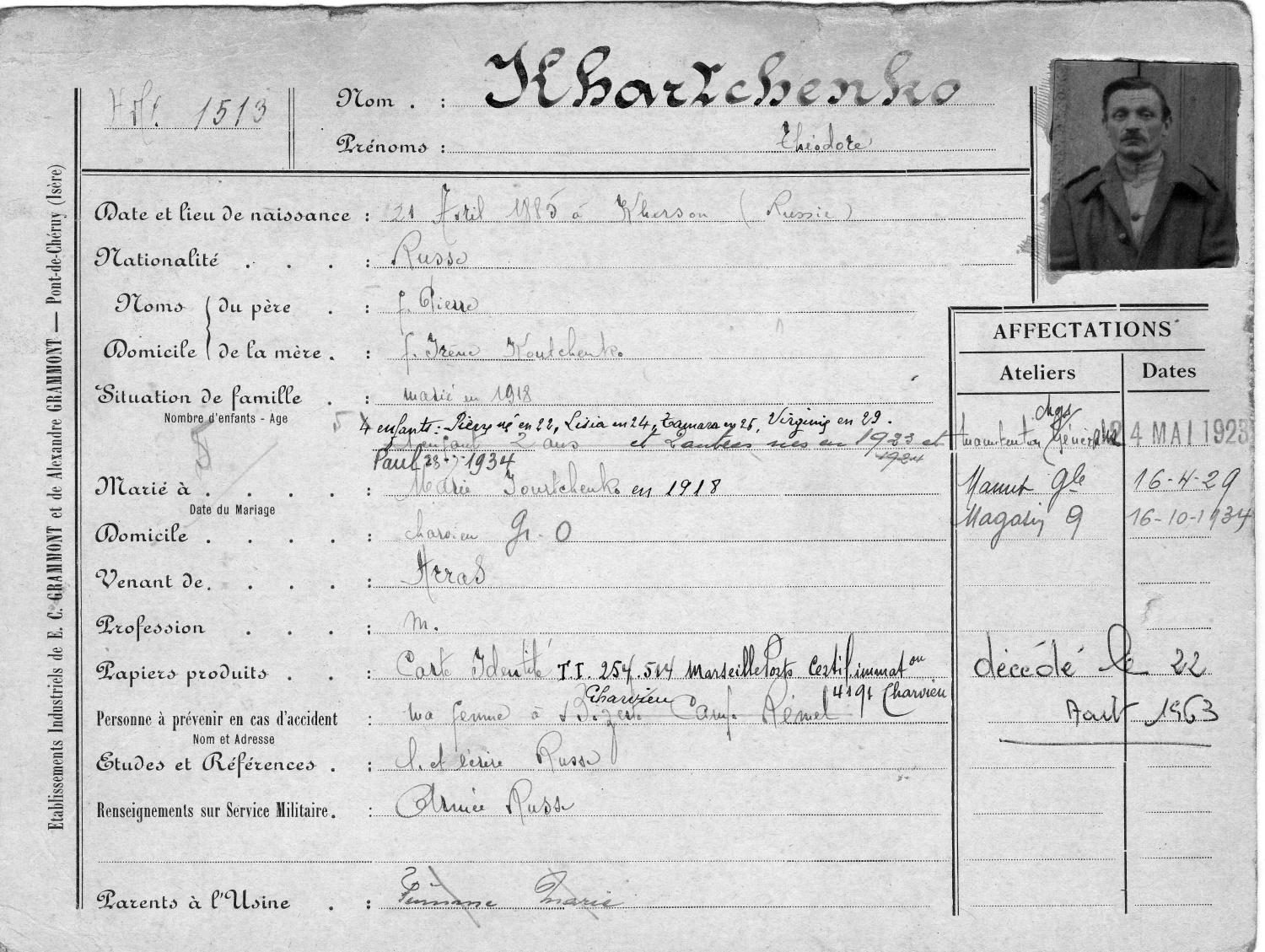

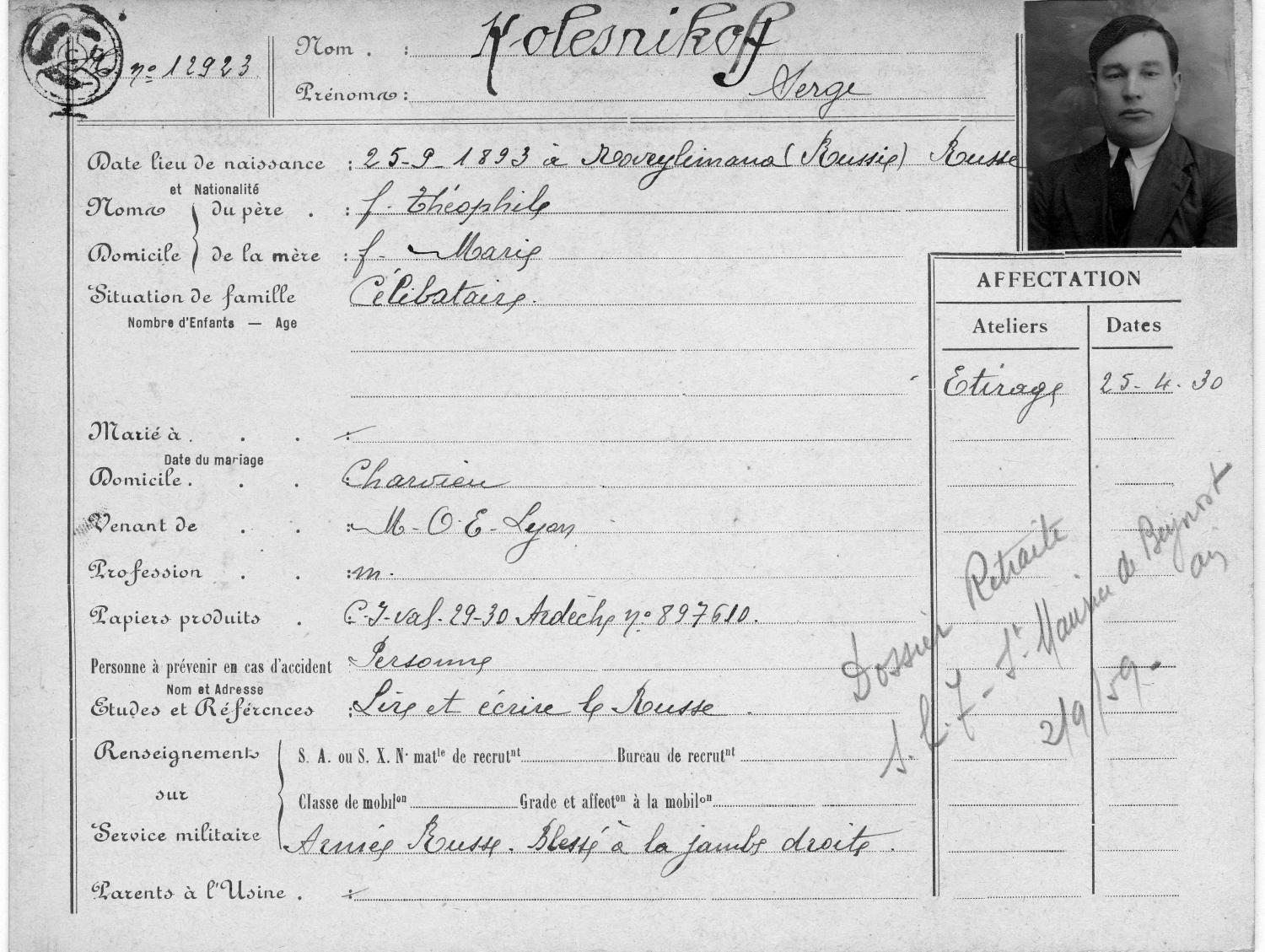

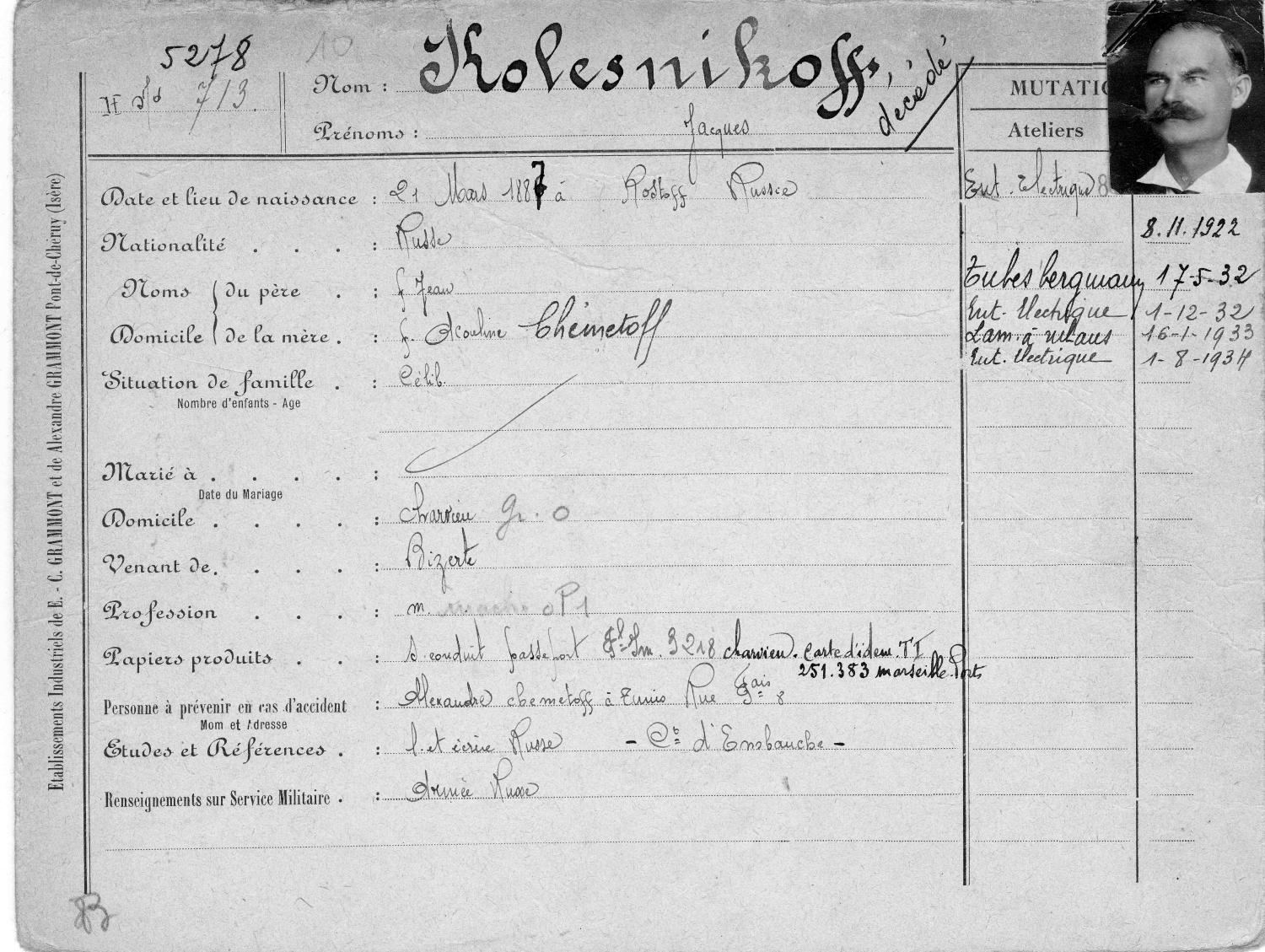

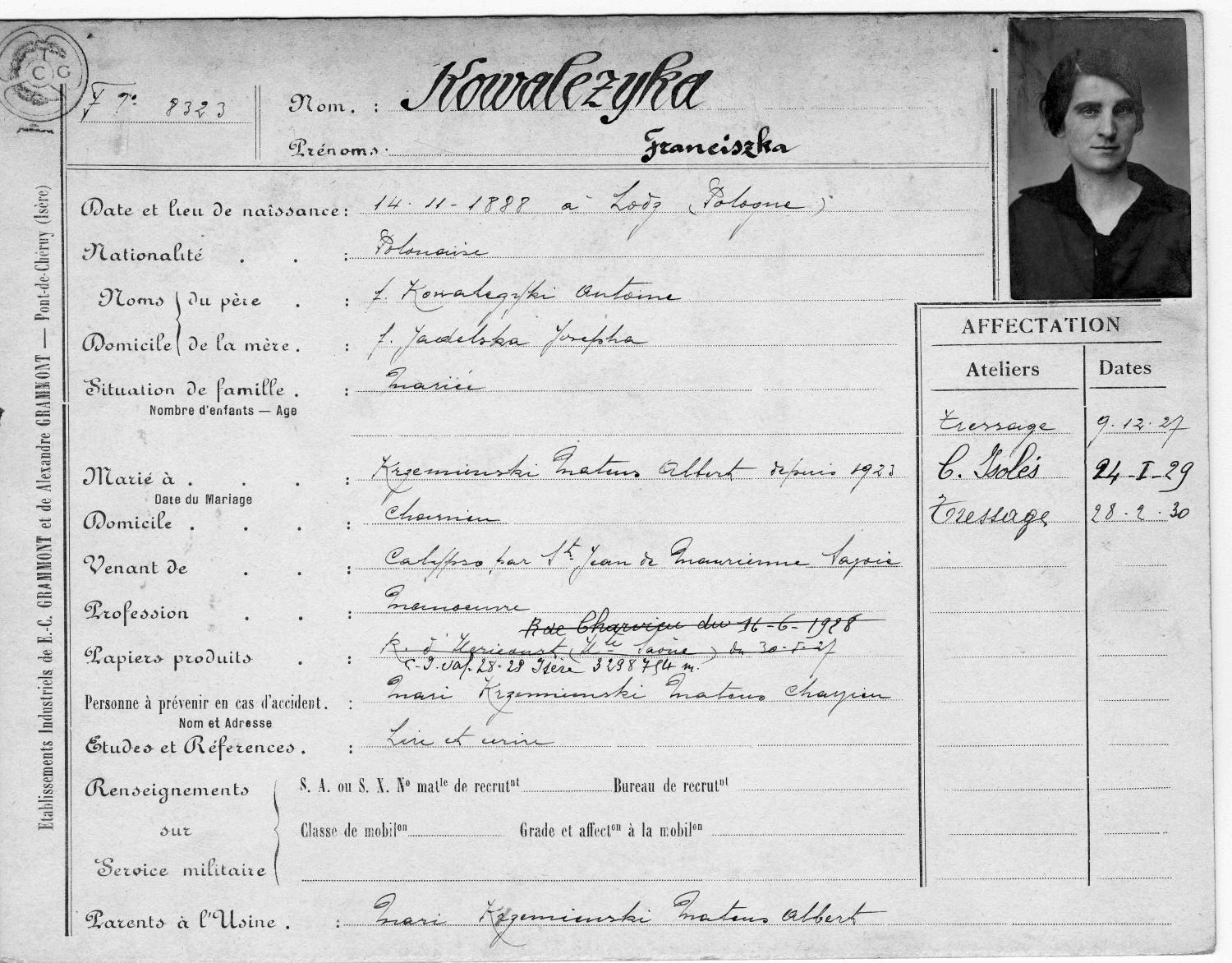

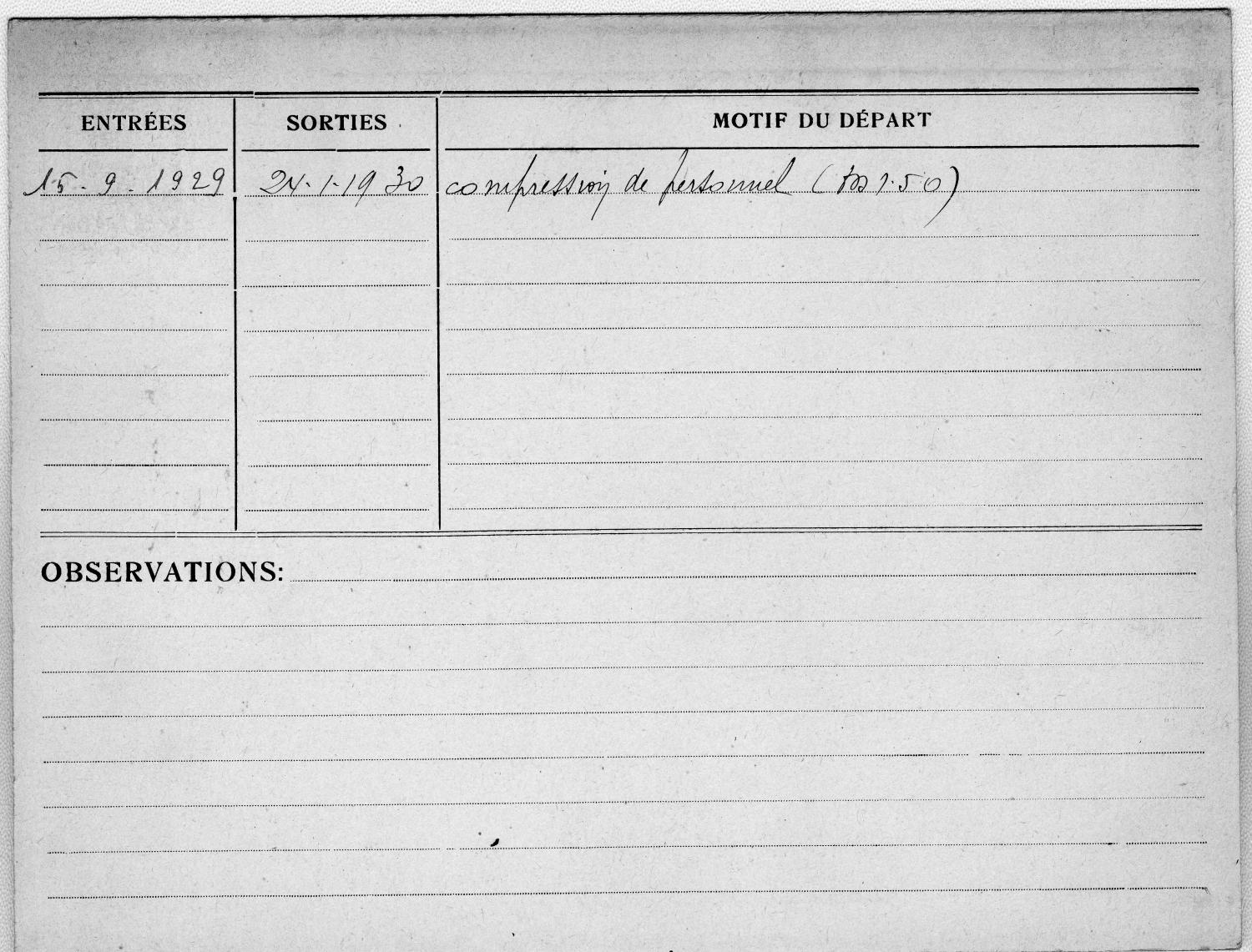

En 1914, la Première Guerre mondiale offre l´occasion d´un développement spectaculaire de ces établissements en raison de l´effort de guerre. Cette entreprise créée en plein espace rural, va voir arriver à partir de 1916 une grande vague d´immigrés.

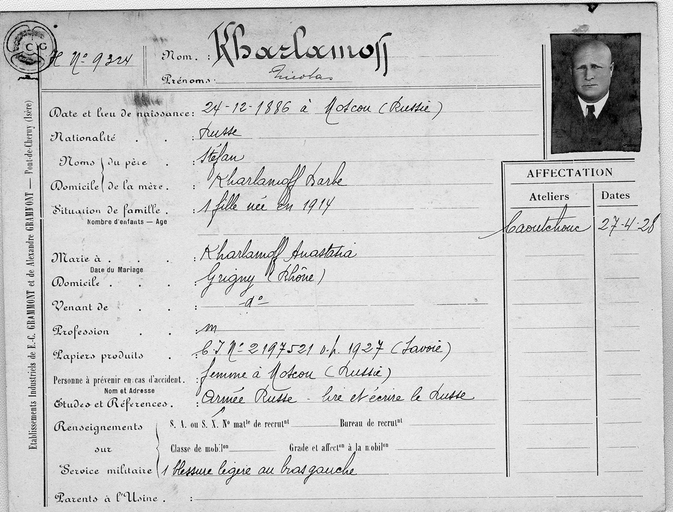

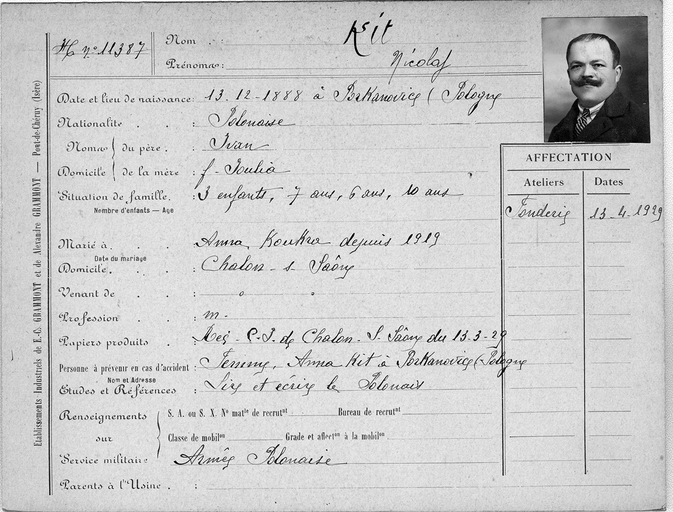

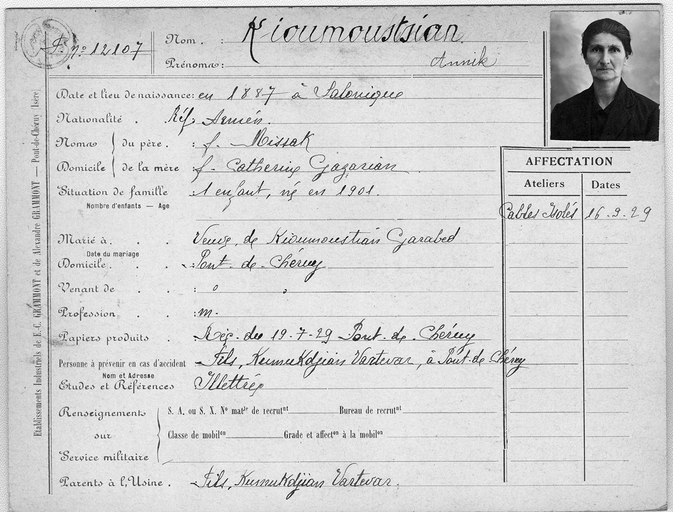

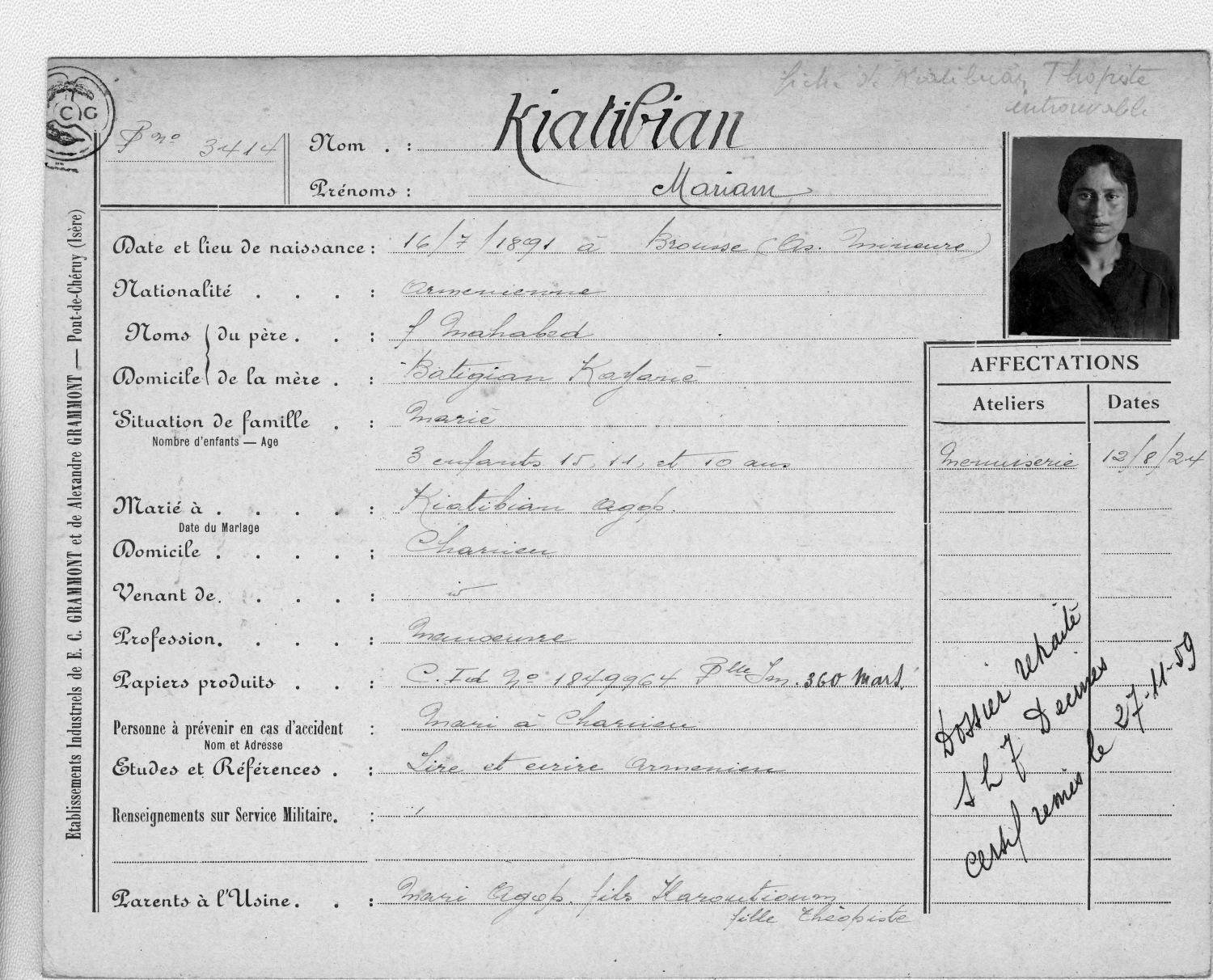

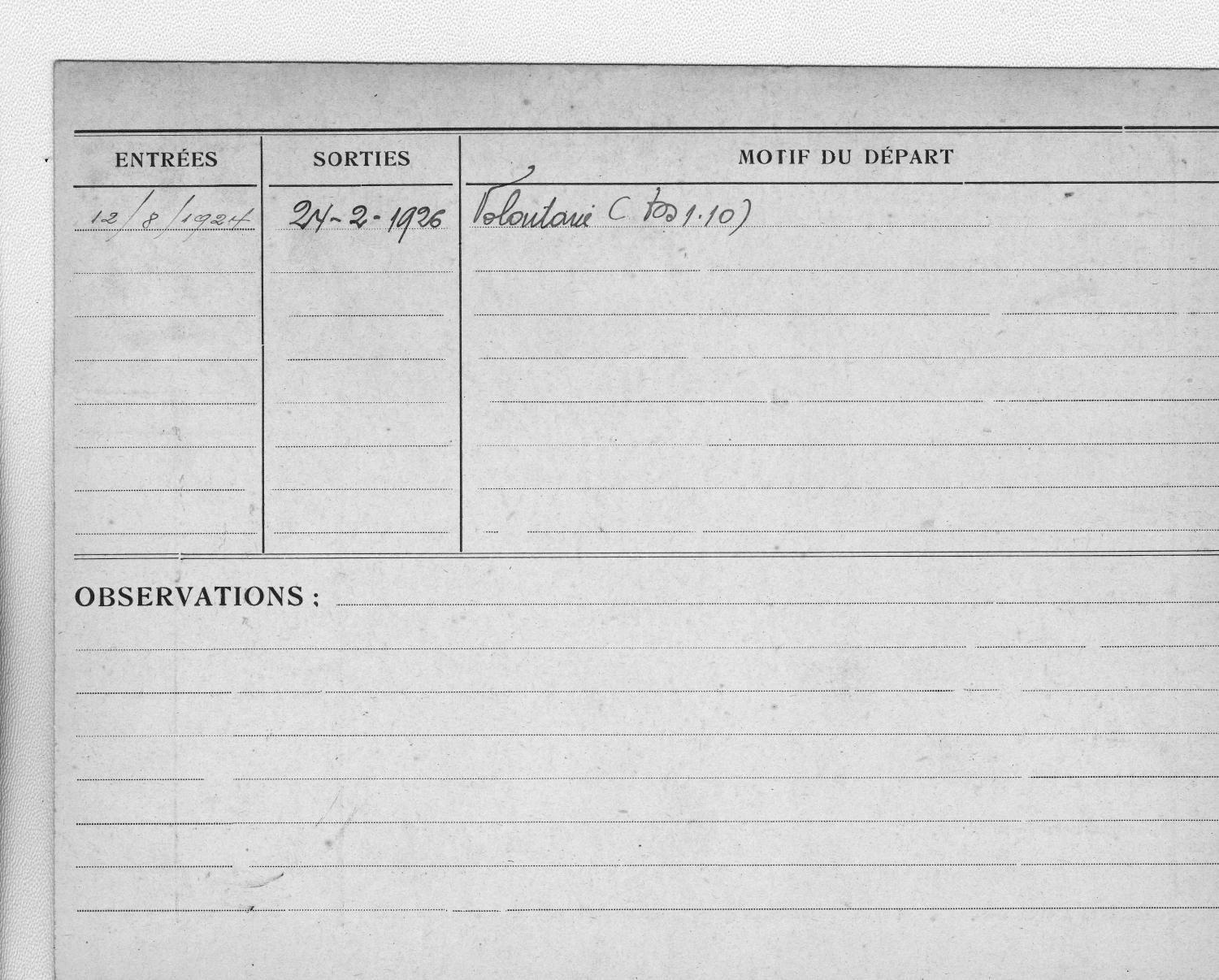

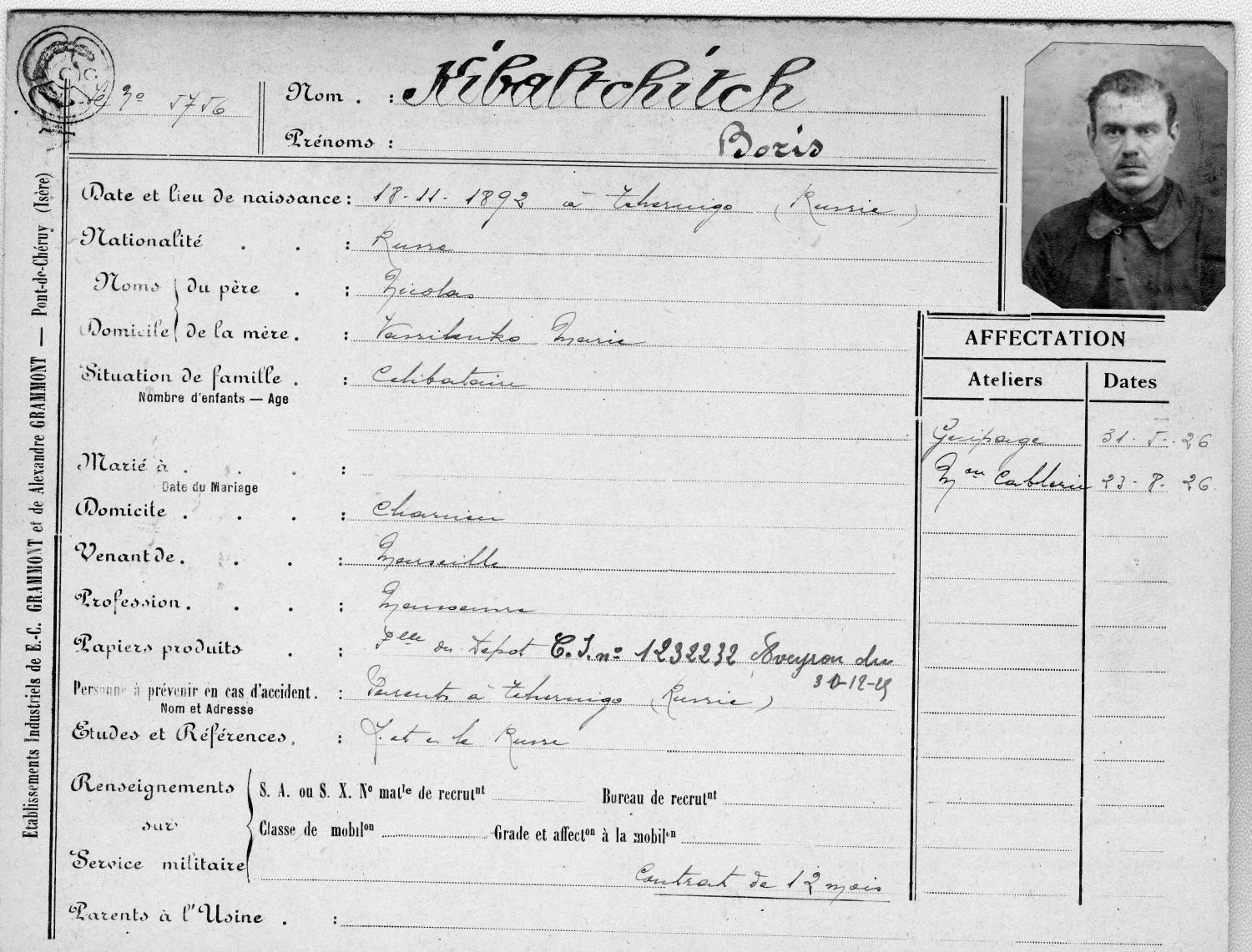

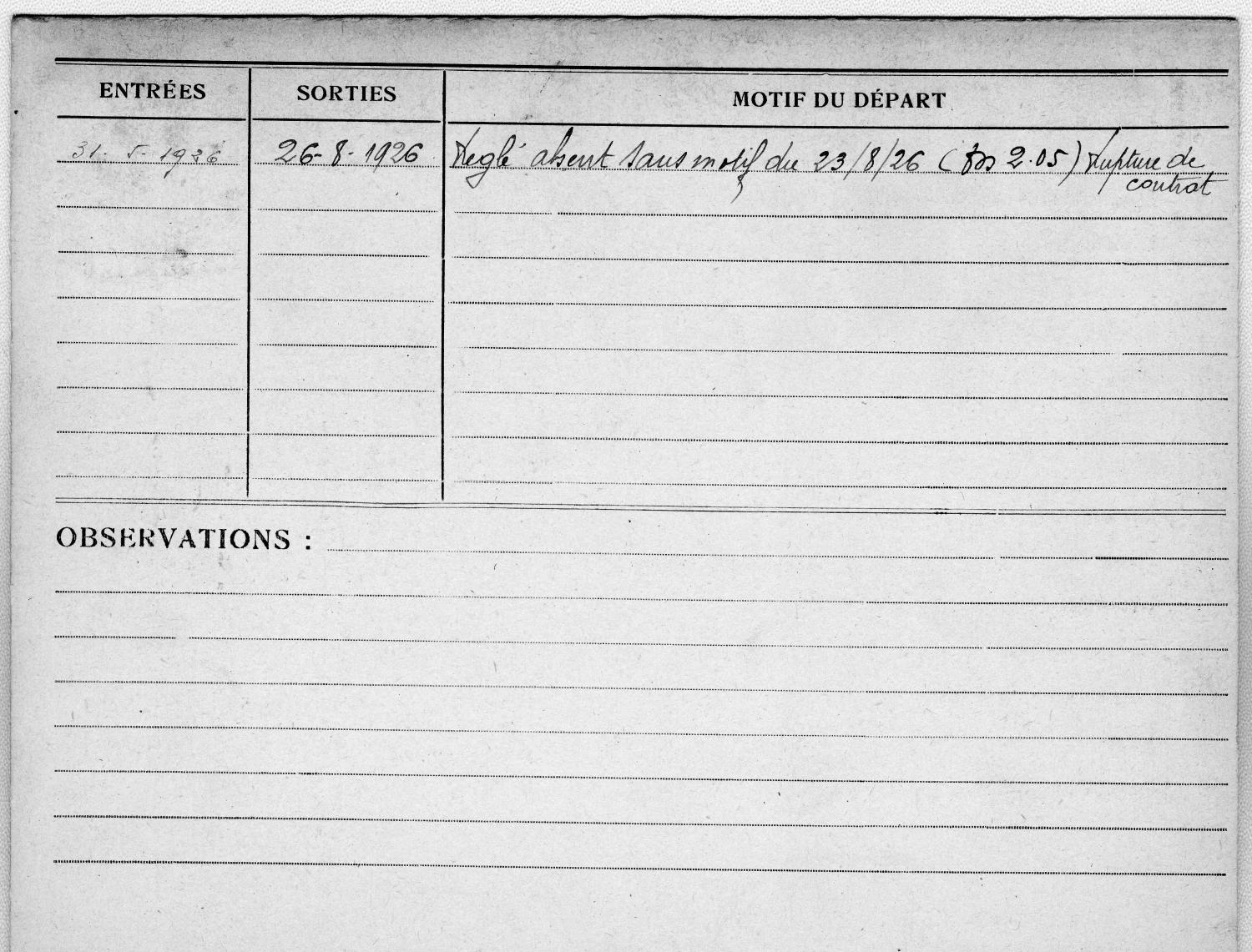

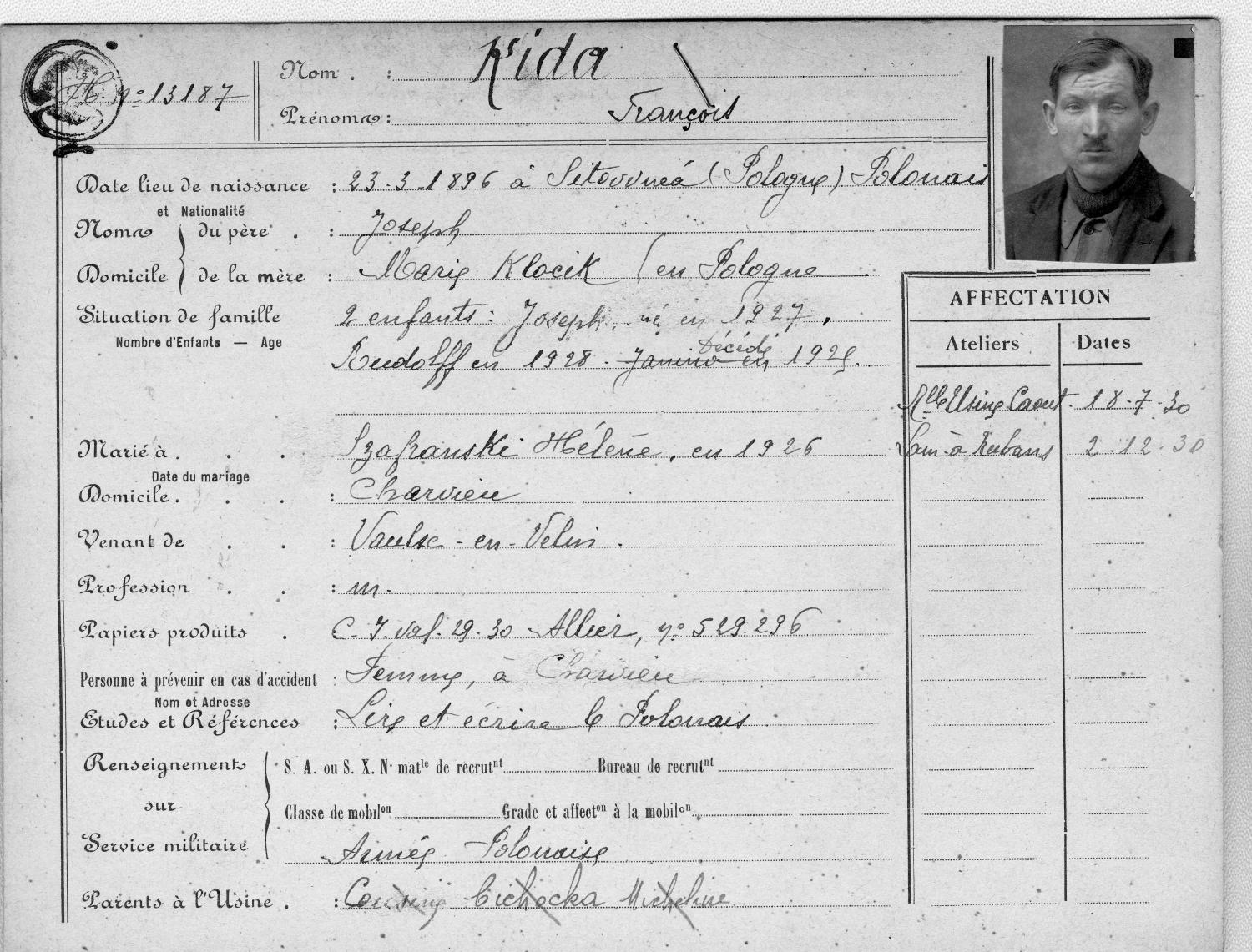

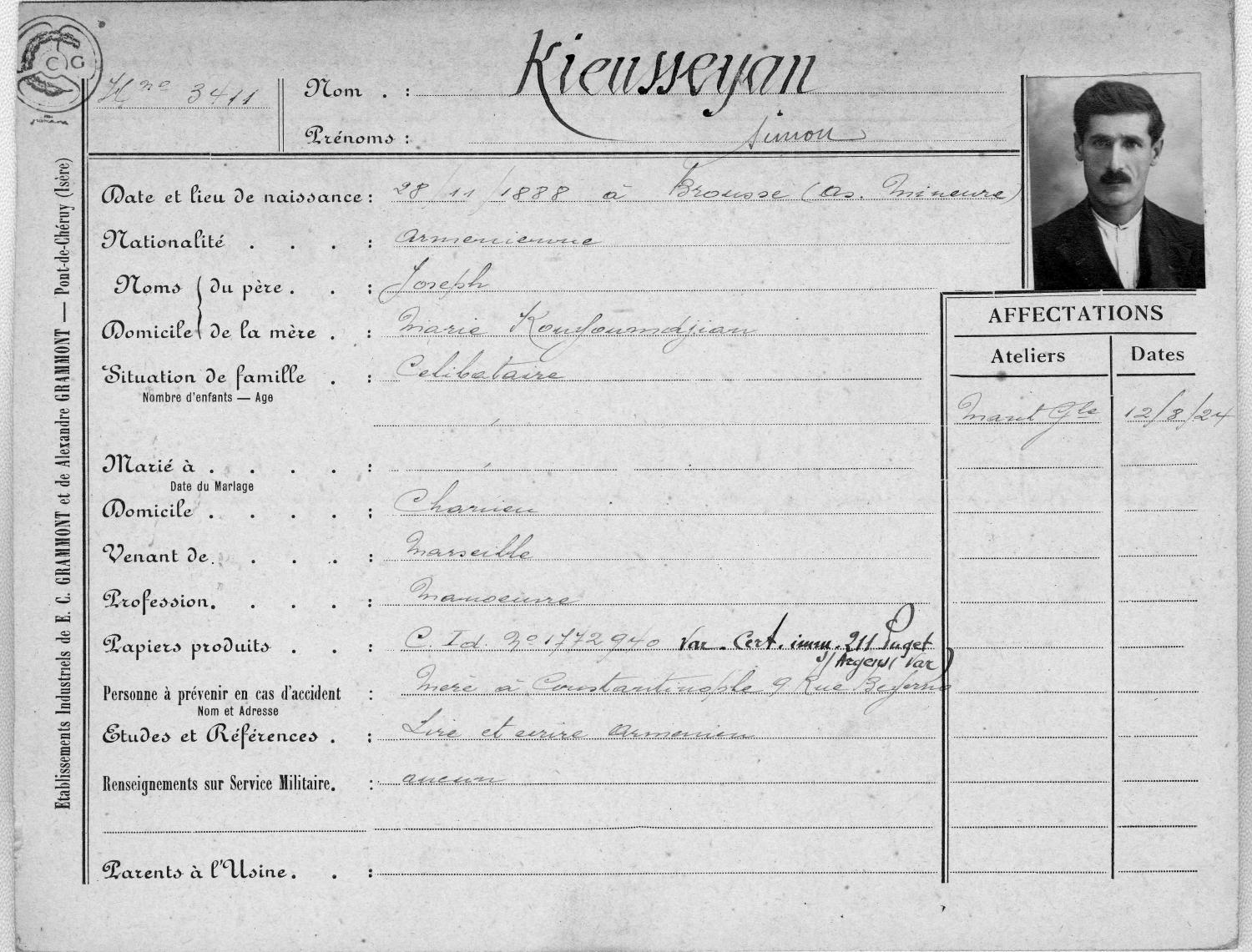

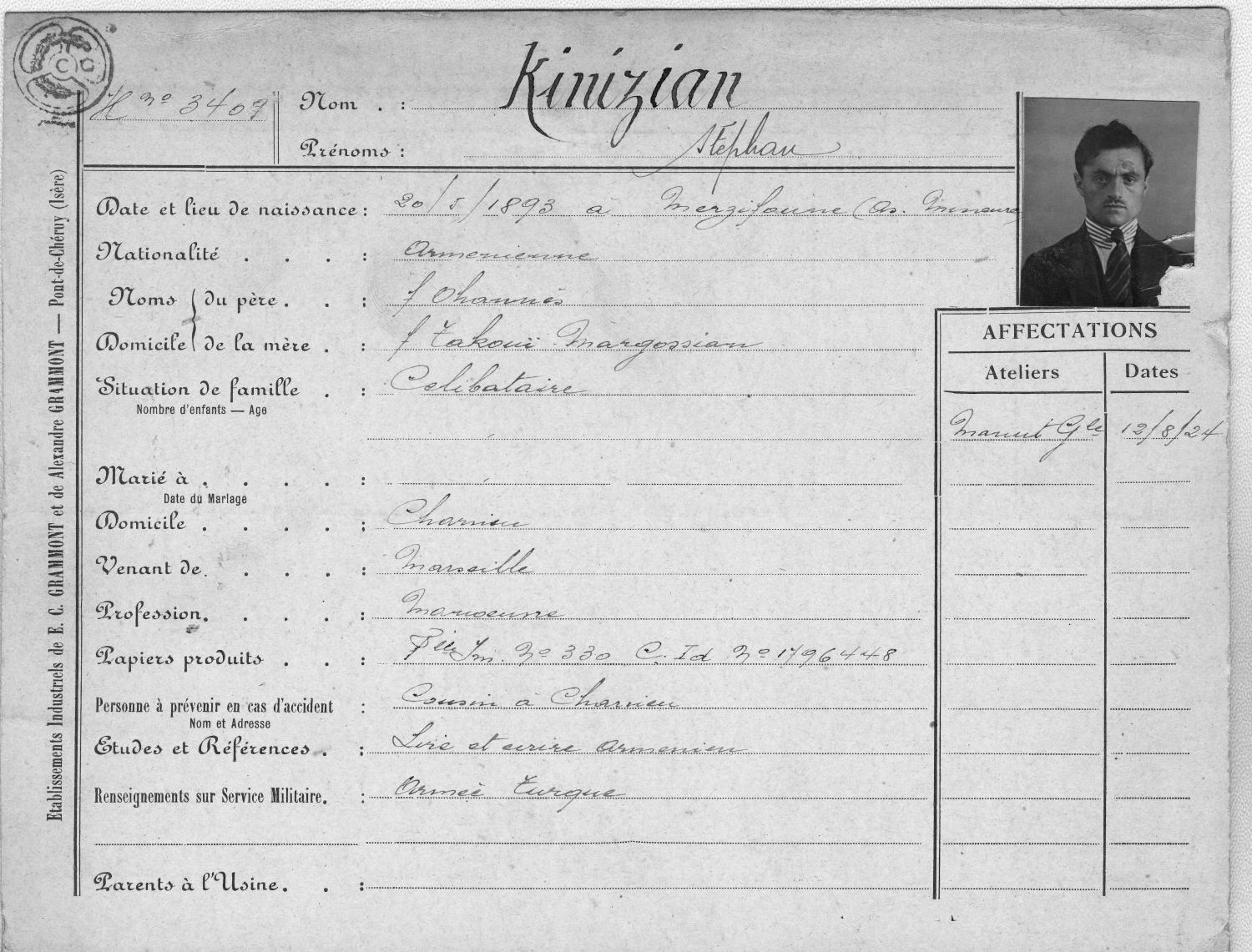

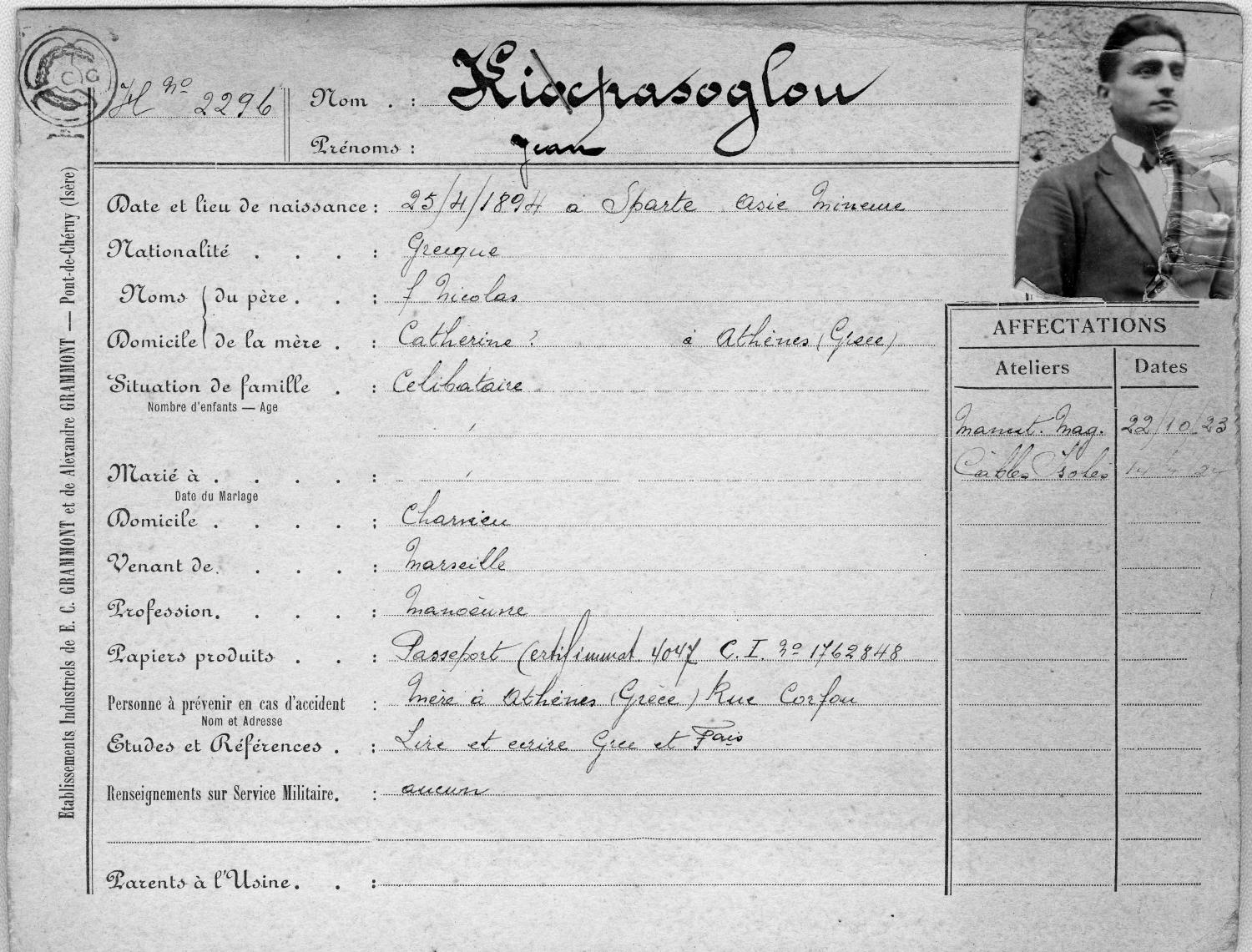

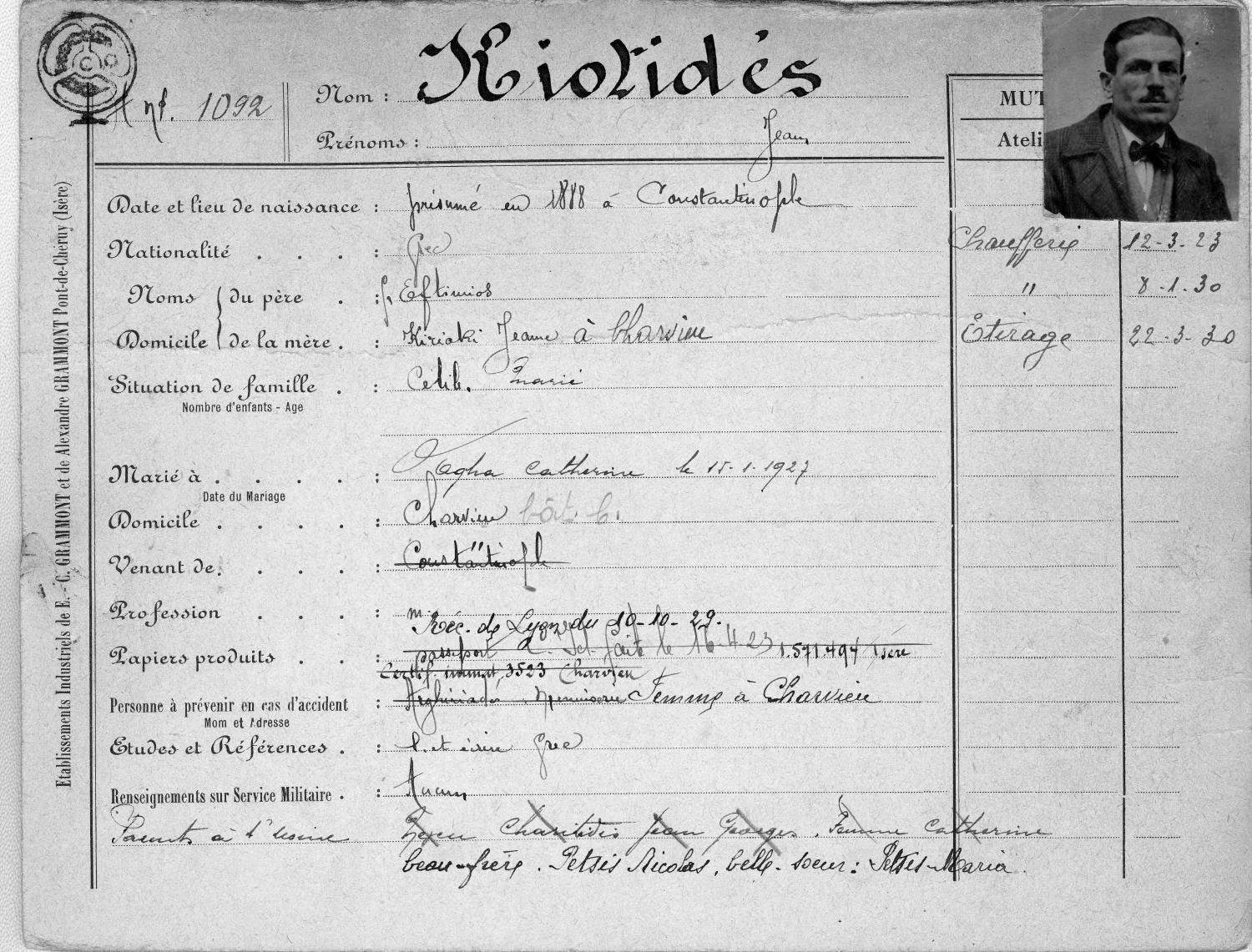

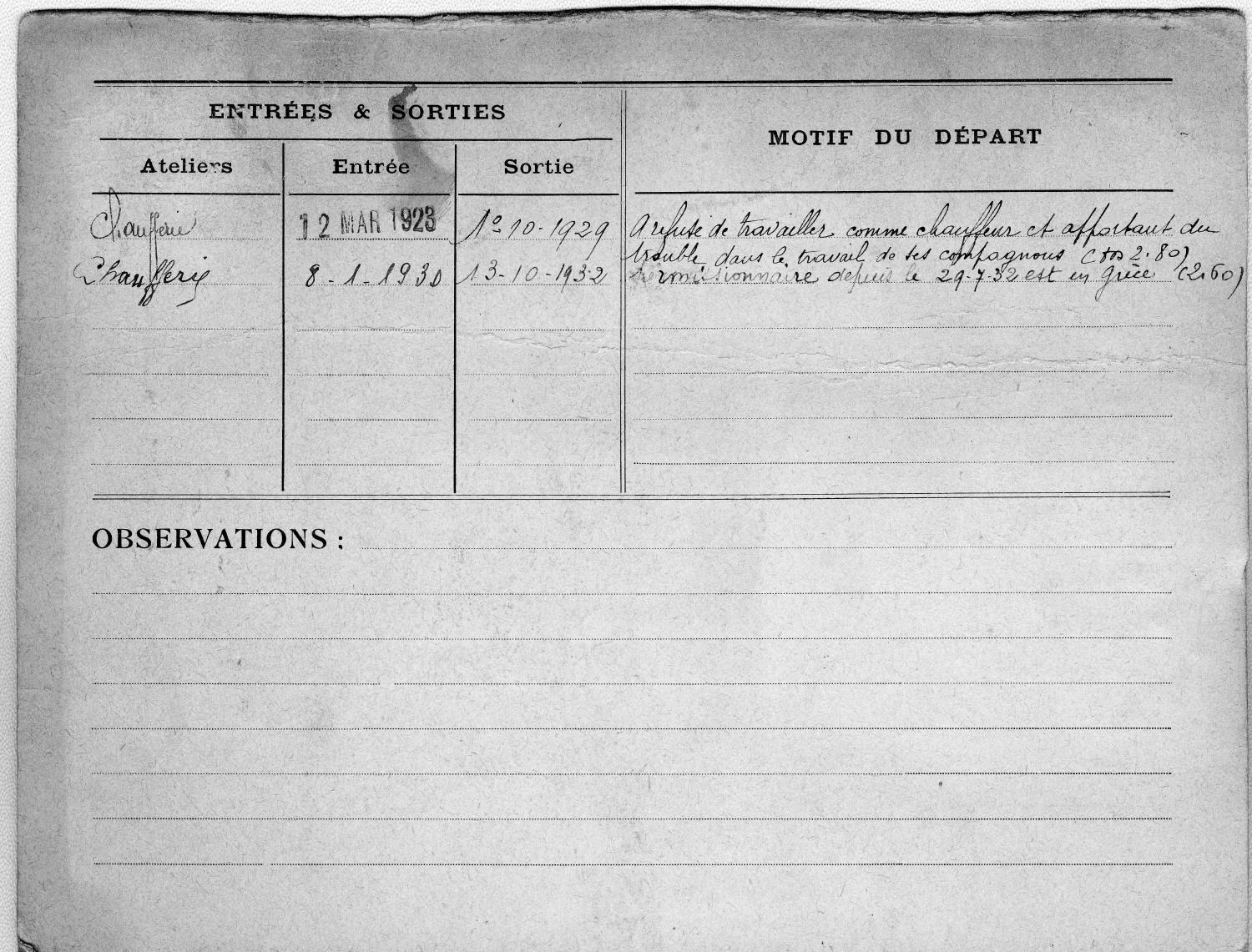

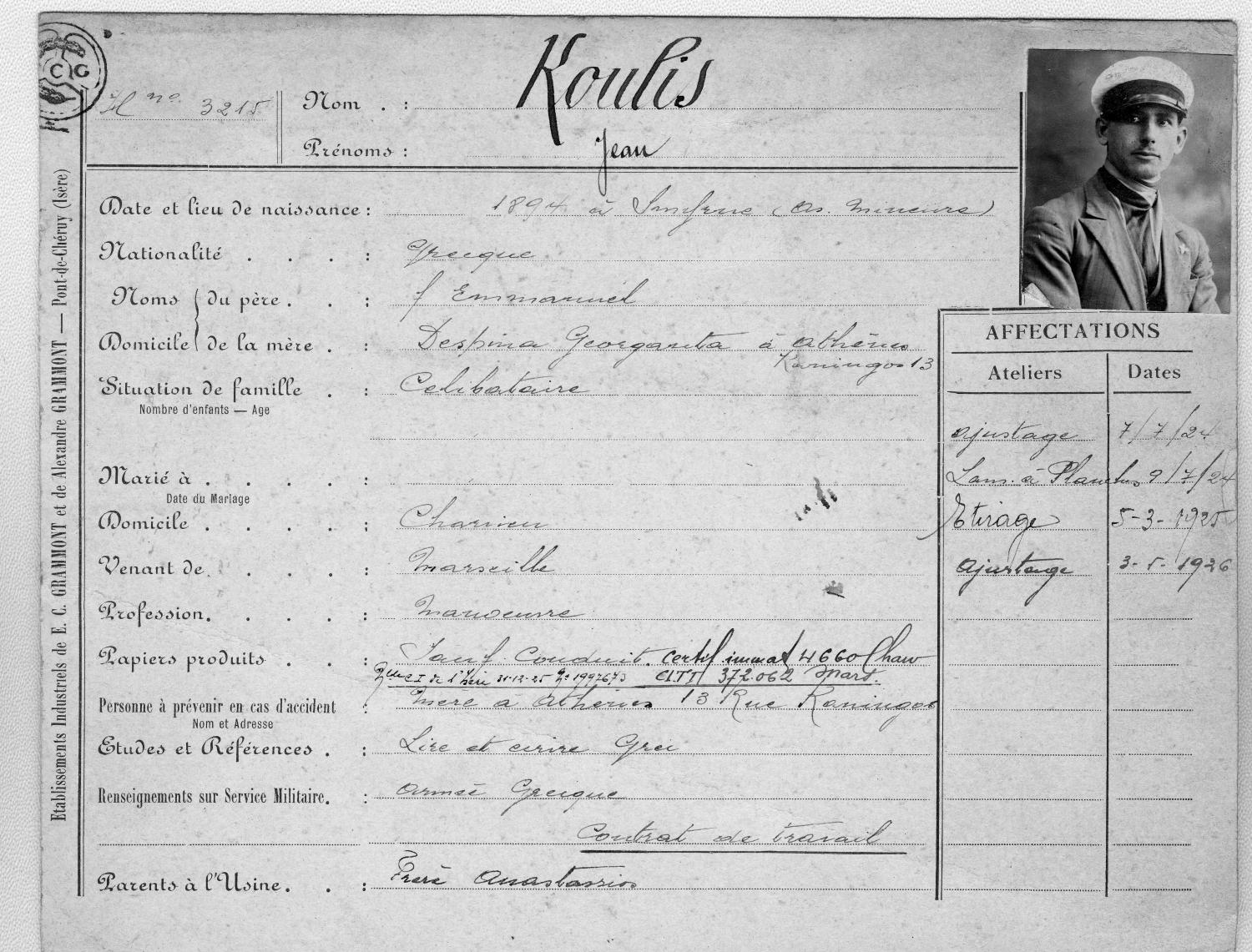

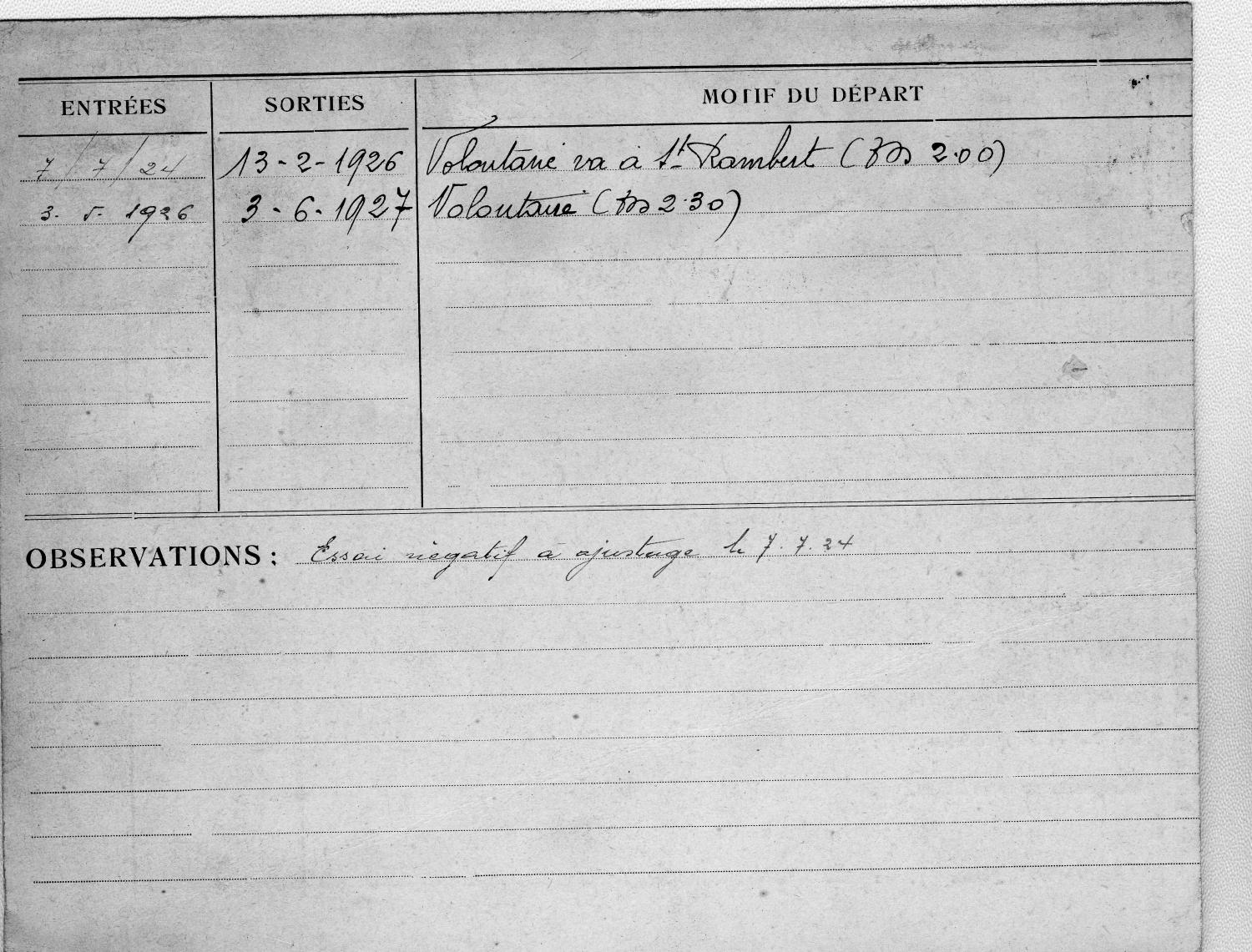

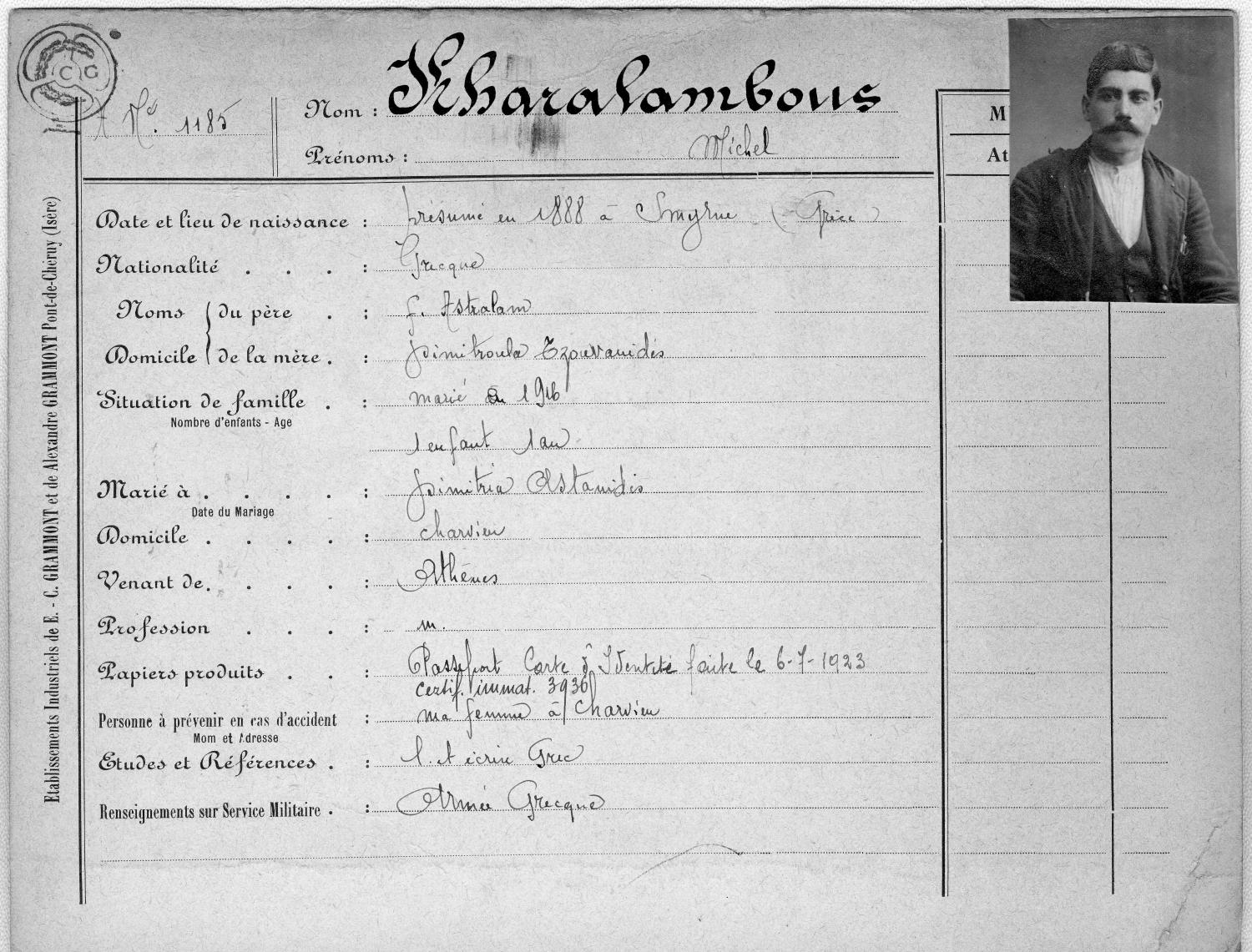

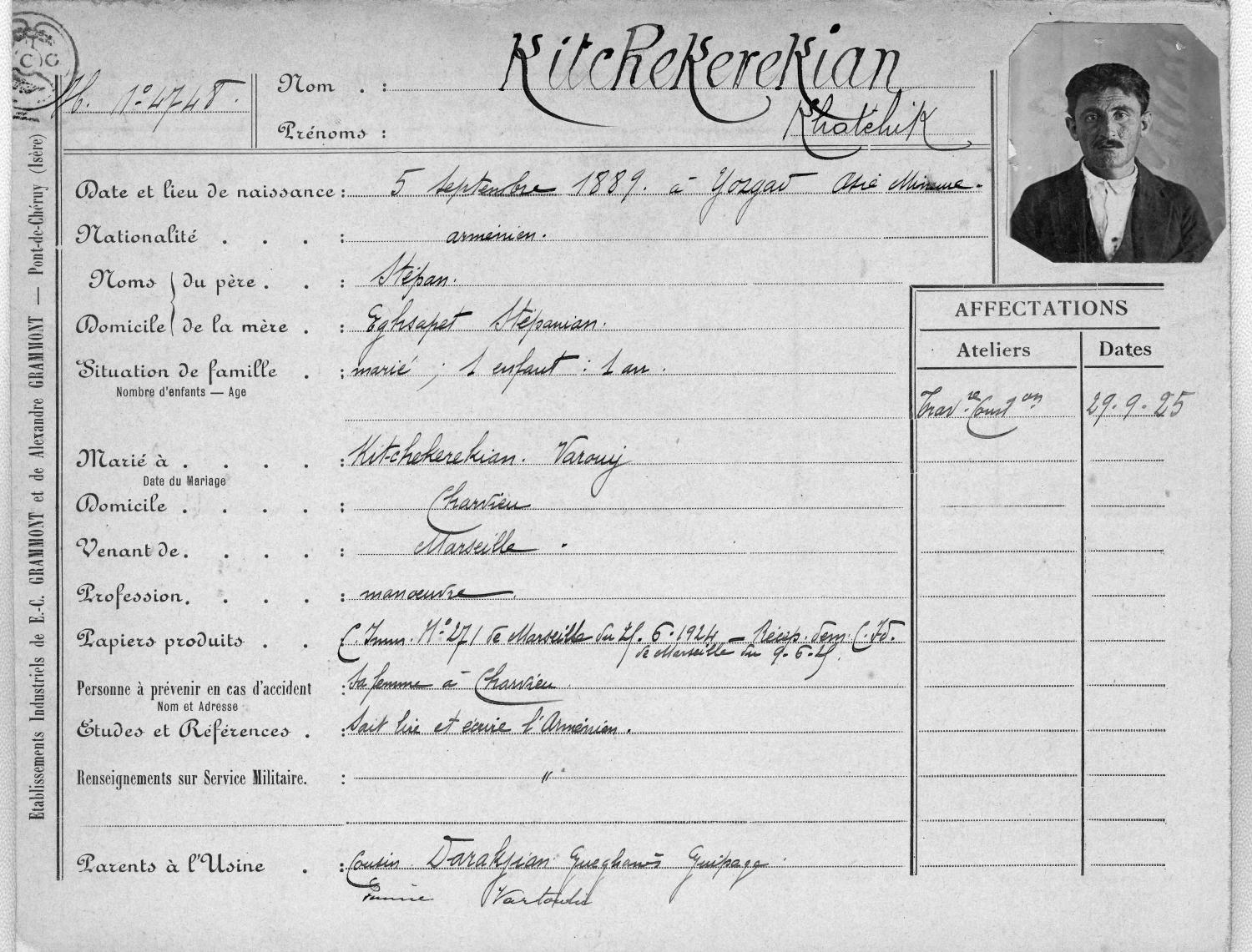

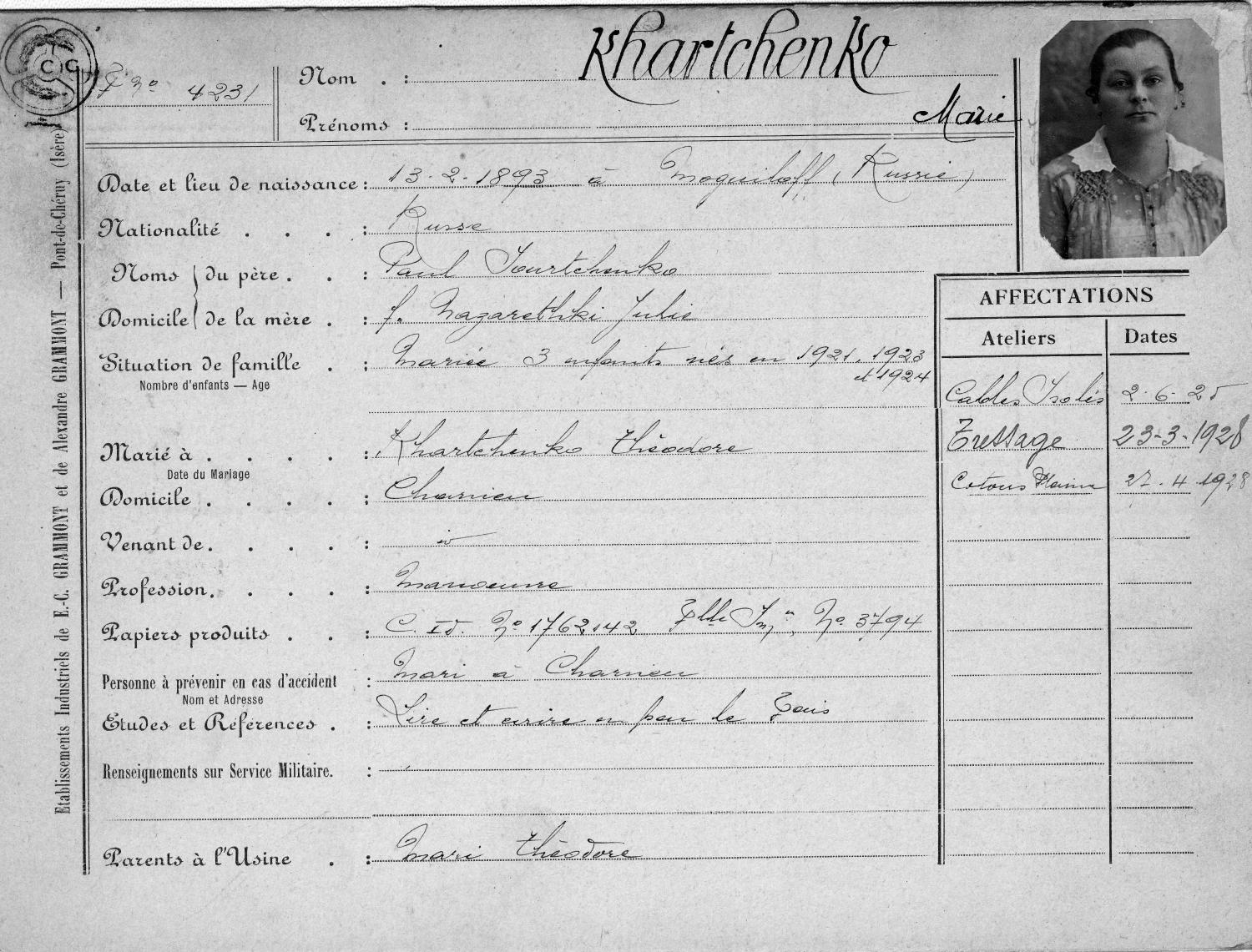

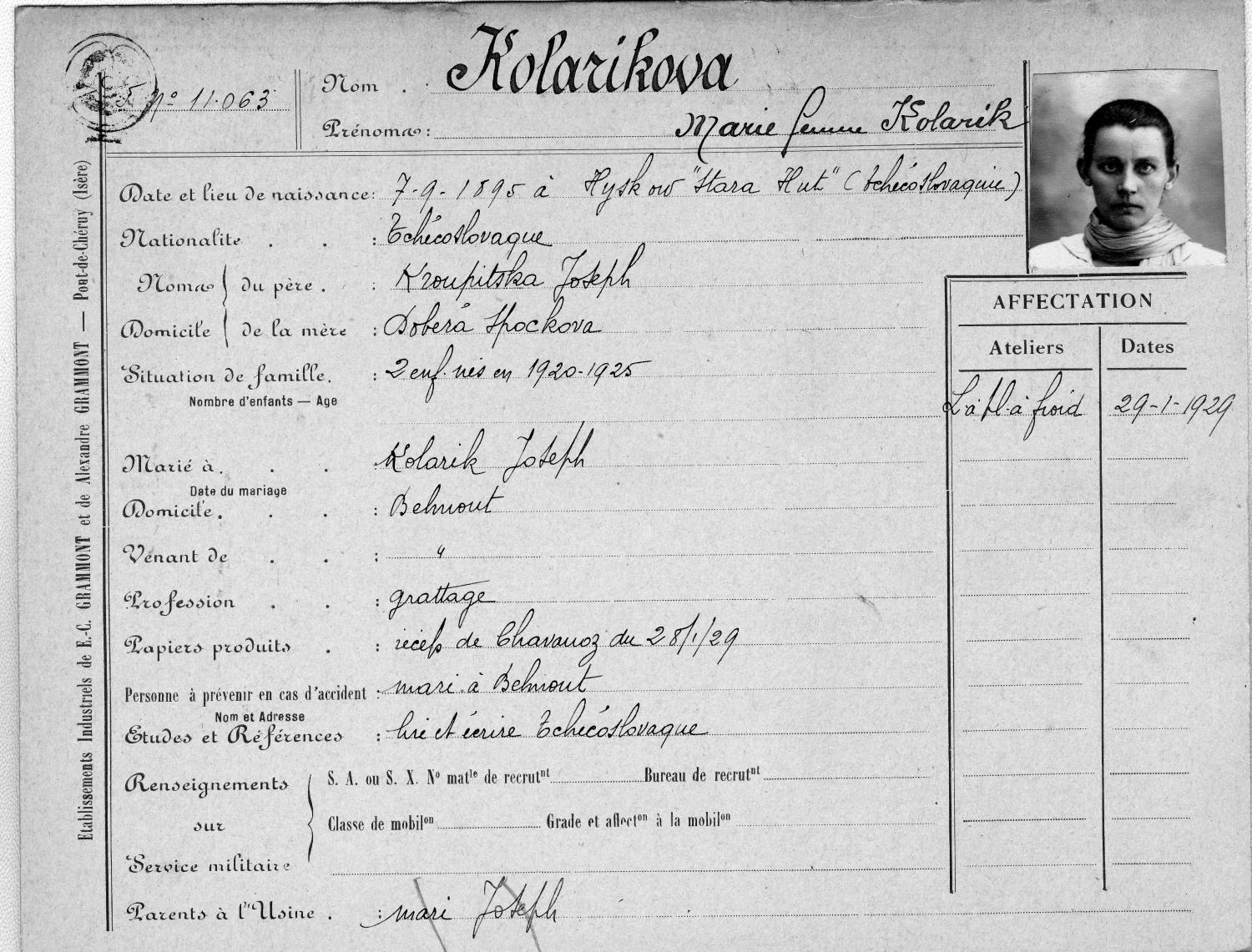

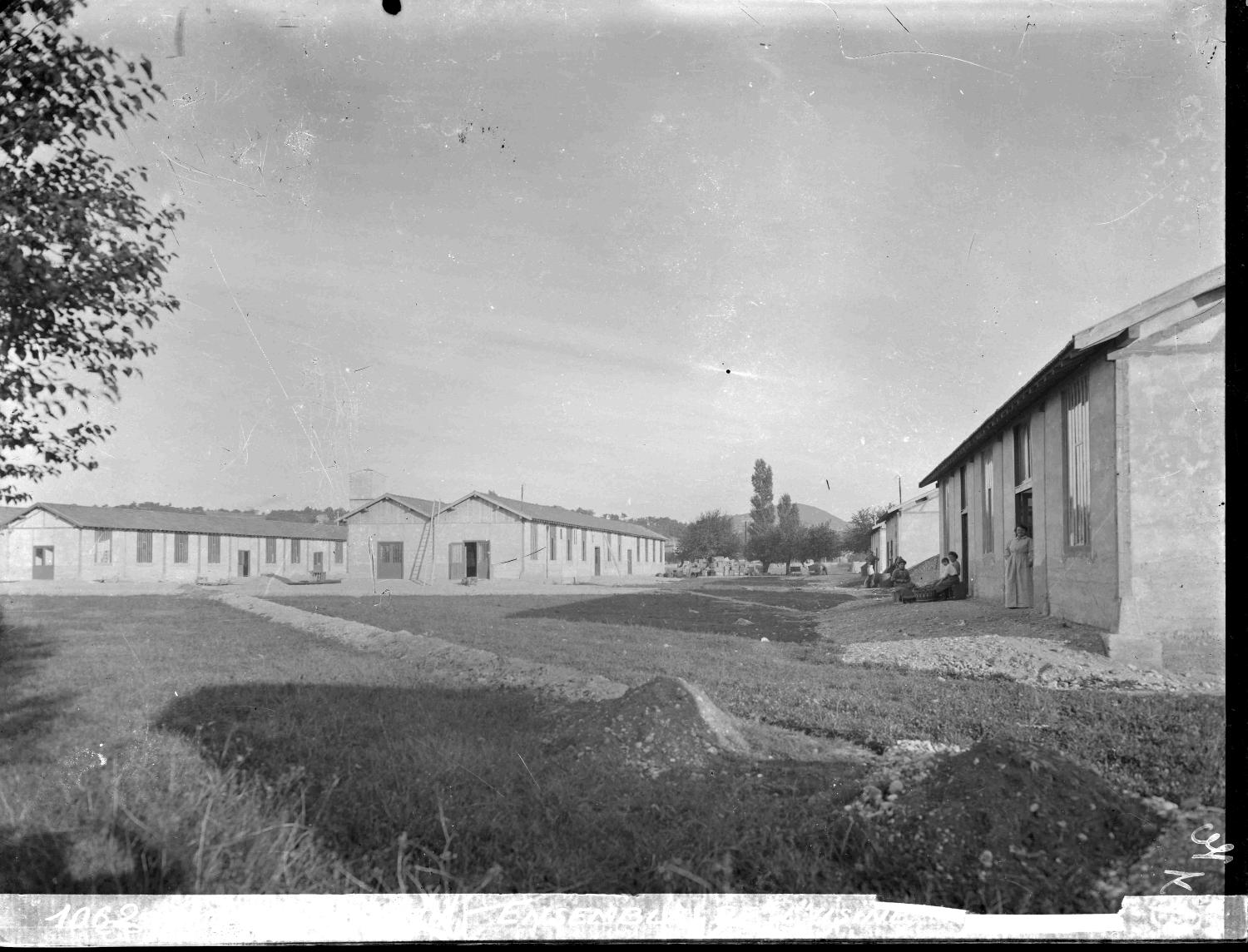

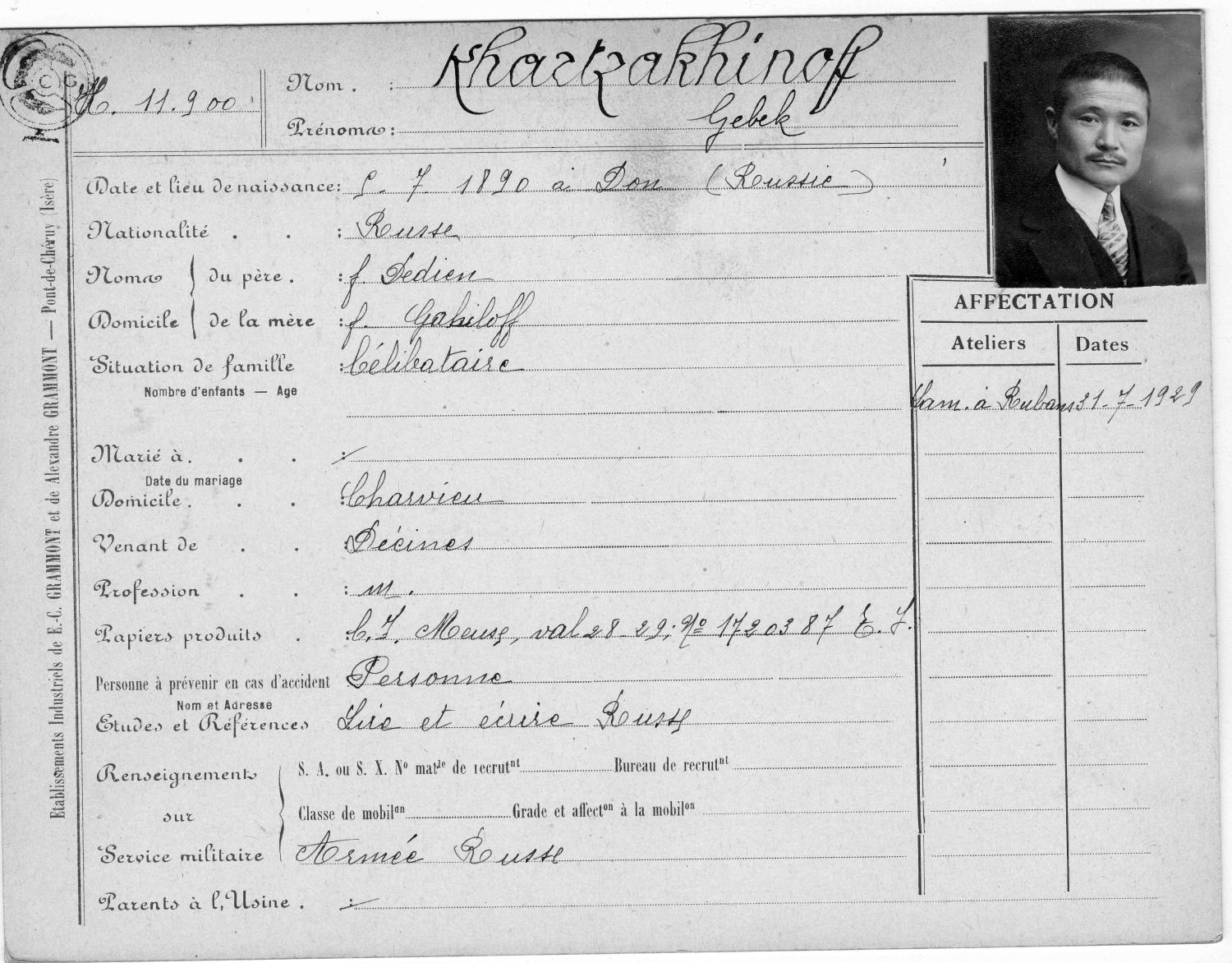

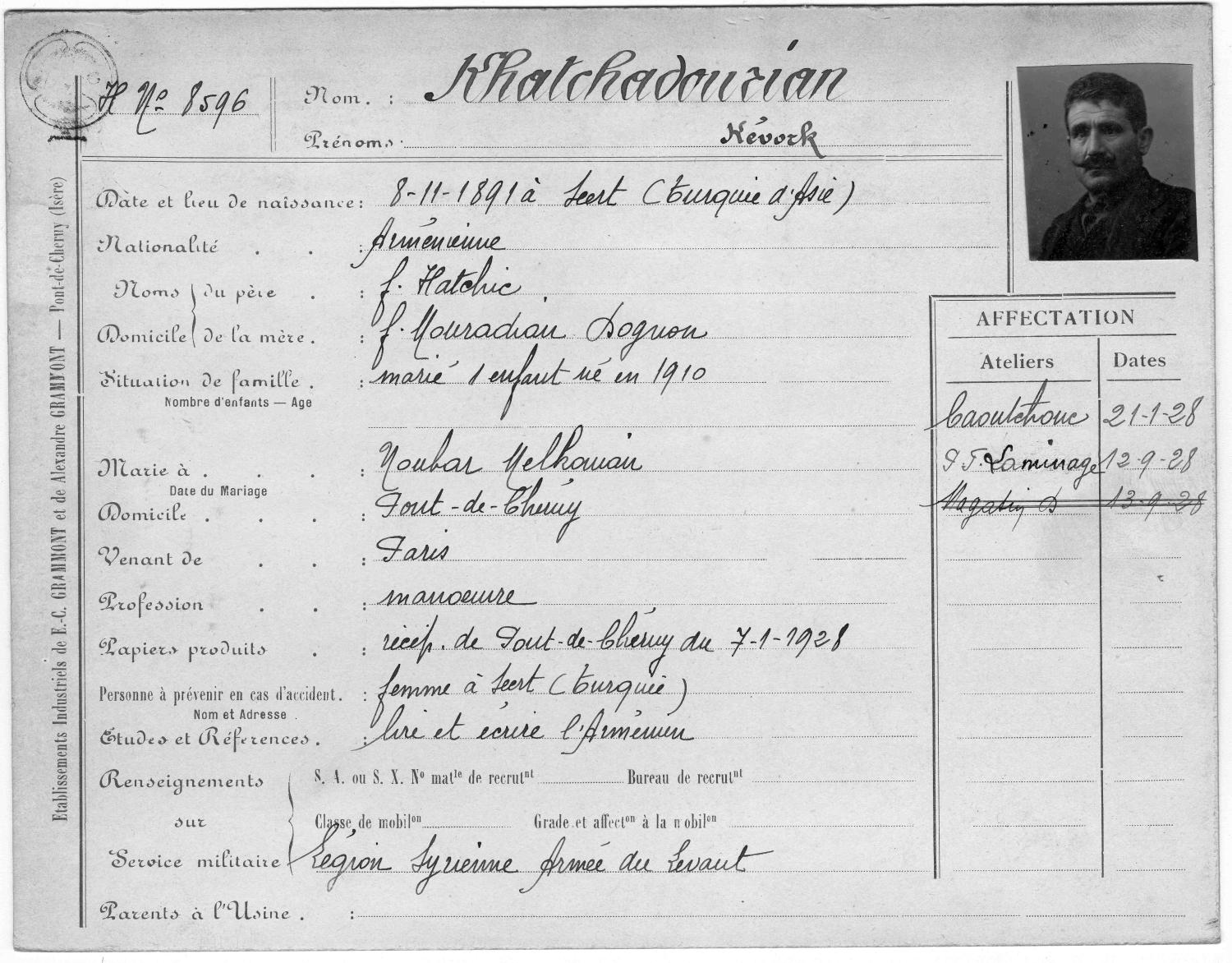

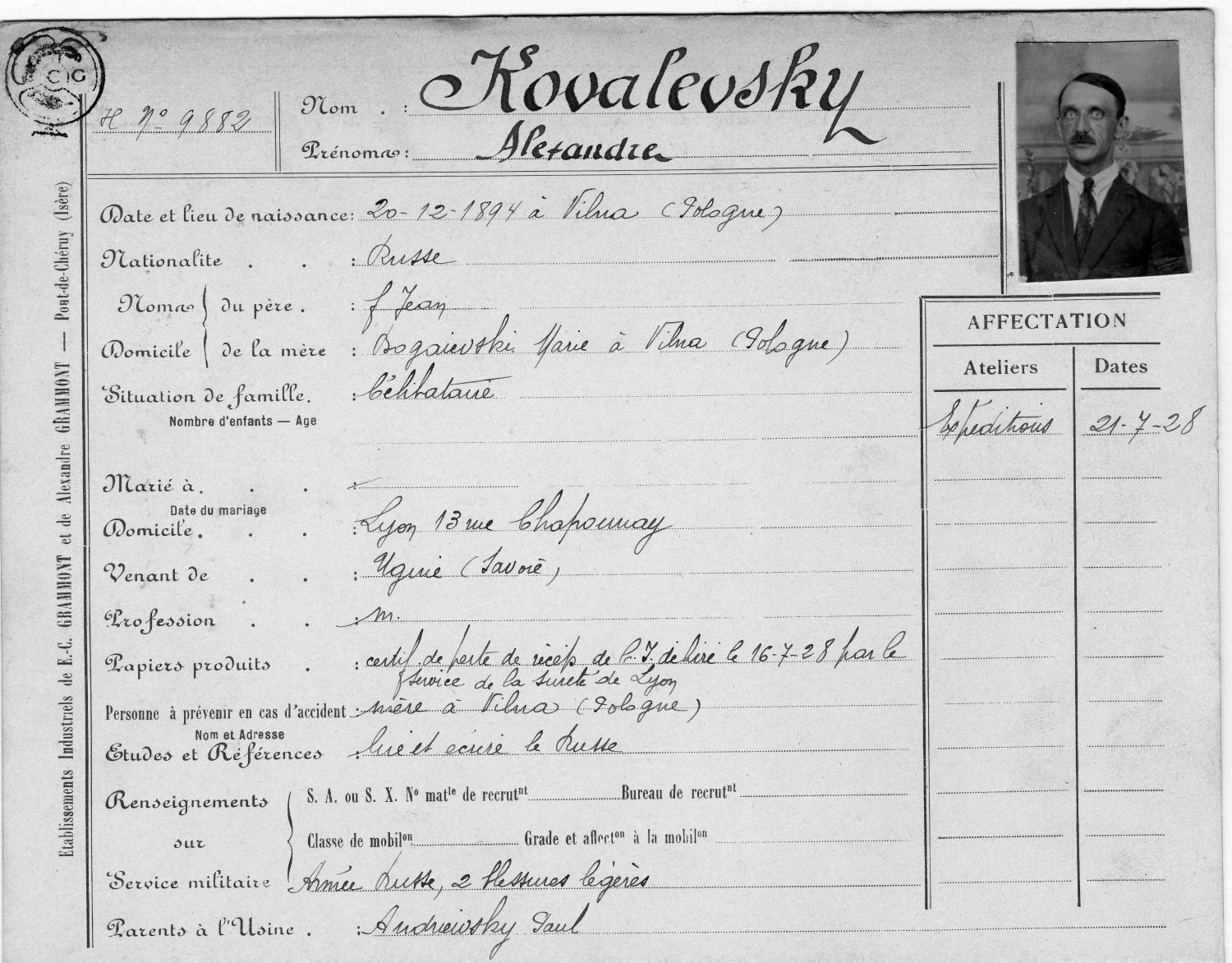

Des Grecs de Turquie en 1916, puis des Grecs d´Asie mineure après l'entrée en guerre de l'empire ottoman, comme les Arméniens, arrivent également à Pont-de-Chéruy entre 1923 et 1928, la cité du réveil est construite à ce moment -là (cf bibliographie Zervudacki C., 1986). Ce bâtiment d'une grande longueur rythmé par une série de lucarnes, rappel l'architecture de bâtiment conventuel comme les chartreuses ou également le siège du Catholicos à Etchmiadzine en Arménie. Une nouvelle cité ouvrière (cf : IA38001005) est construite à la même date. Elle est localisée en périphérie de la commune. Le bâtiment du « Réveil » est un immeuble collectif dédié aux Grecs avec une annexe composée d’une église et d’une école grecque accolée. Le bâtiment d’habitation de la cité compte 80 logements similaires de 25 m², pièce unique avec mezzanine permettant le dédoublement de l'espace habitable, selon un module simple répété dans tout le bâtiment. Assez rapidement sera prévu deux bâtiments supplémentaires destinés à des équipements collectifs - une cuisine et un lavoir - respectivement en août et novembre 1916. Un projet plus élaboré de quartier est resté en suspens. Le Réveil est le seul exemple de cet ensemble urbain qui à perdurer et à fonctionner de manière un peu autarcique. La population l'a adopté et fait de ce quartier, un morceau de ville à part entière. Qu'un lieu de culte ait été réalisé avant tout aménagement de "confort", puis une école d'apprentissage de la langue grecque, interroge encore aujourd’hui. Le bâtiment longiligne borde le chemin de Vilette d'Anthon. A Charvieu/Pont-de-Chéruy, soit on ignore cette entité qui demeure un peu lointaine, soit on en parle comme d'une "enclave" grecque. Des Grecs de Turquie en 1916, puis des Grecs chassés d´Asie mineure vont arriver à Pont-de-Chéruy. Puis entre 1923 et 1928, viennent des Italiens, des Espagnols puis des Polonais qui vont également être recrutés par des bureaux d´embauche dans leur pays même, des Russes. Puis dans les années 1950-65, ce sont les Grecs venus de Macédoine et l´émigration grecque vers les pays industrialisés et également des Maghrébins en majorité Algériens.

Actuellement le château et le parc de la famille Grammont sont occupés par l'école de musique de Pont-de-Chéruy. Des maisons d'ingénieurs (5 maisons) sont localisées le long de la rue principale (la rue du Travail) également.

[1] ZERVUDACKI (C.), Religion et urbanisme : à propos de la communauté grecque de Pont-de-Chéruy, Terrain n° 7, pp. 45-53, oct. 1986, p. 45-61.