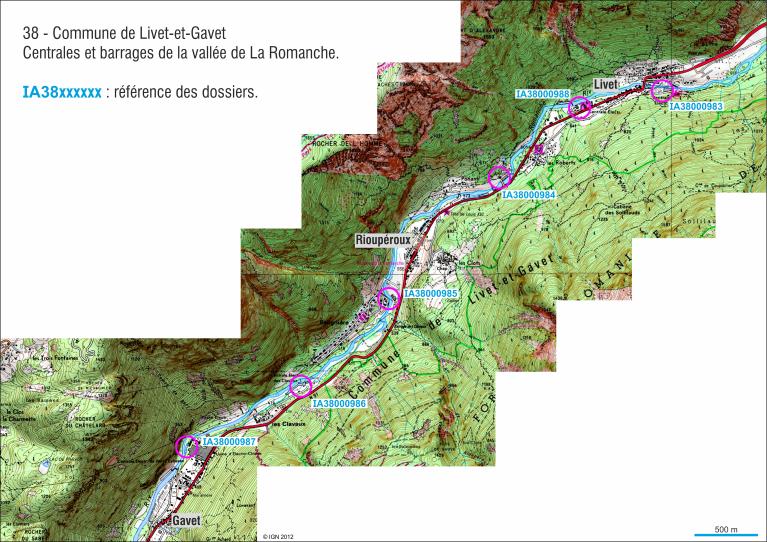

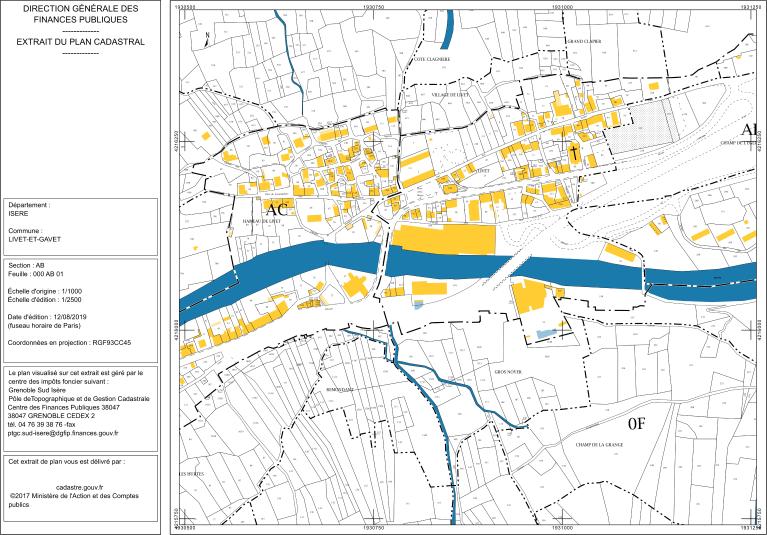

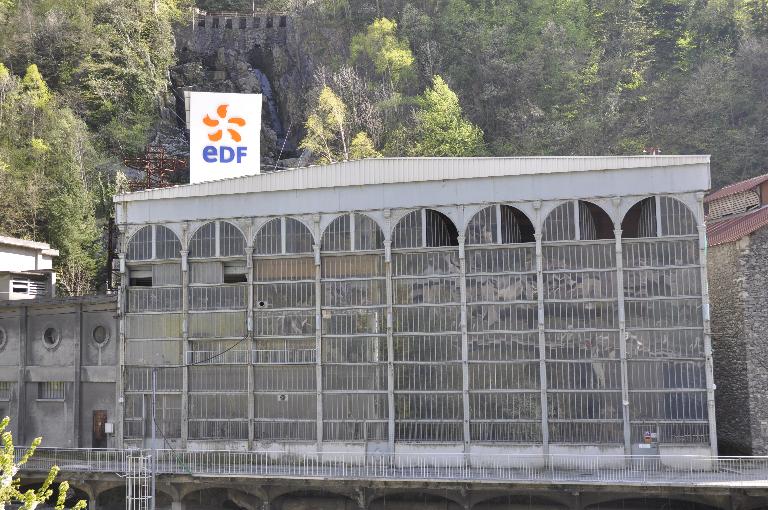

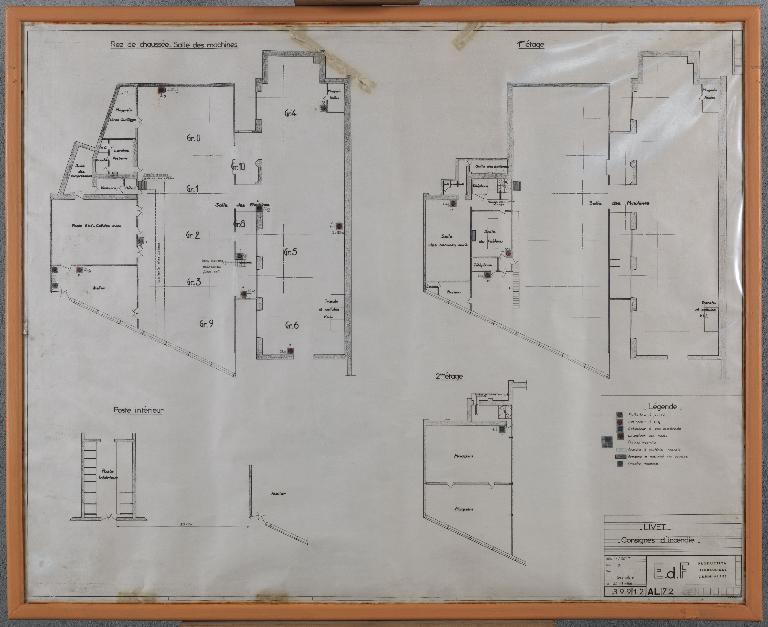

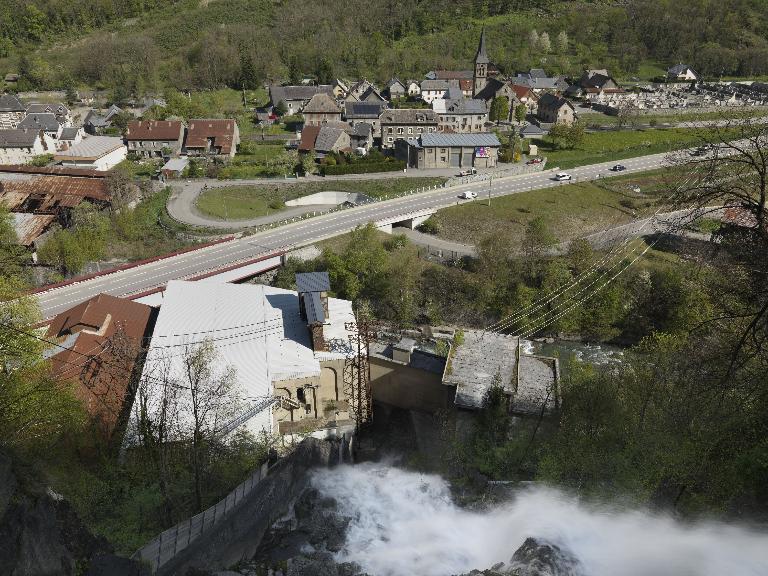

Sur le cours moyen de la Romanche, devant la nécessité de réhabiliter six centrales actuellement en fonctionnement sur la commune de Livet-et-Gavet (Isère), Electricité de France (EDF) a fait le choix industriel de construire un nouvel aménagement[2] essentiellement souterrain, plus performant à l’échéance de 2018-2020. A terme, la vallée ne comprendra plus qu’une seule centrale, un seul barrage-prise d’eau et une seule galerie d’amenée au lieu des six centrales, des cinq barrages et des quelque 7,5 km de conduites forcées aménagées le long du cours d’eau. Cinq centrales sur six vont certainement être démolies ainsi que cinq barrages et leurs ouvrages annexes. L’annonce d’un tel bouleversement mérite que l’on revienne une nouvelle fois, même rapidement, sur la valeur de cet ensemble unique, avant d’évoquer les perspectives de sa préservation partielle.

Valeur historique et patrimoniale d’un paysage de l’hydroélectricité

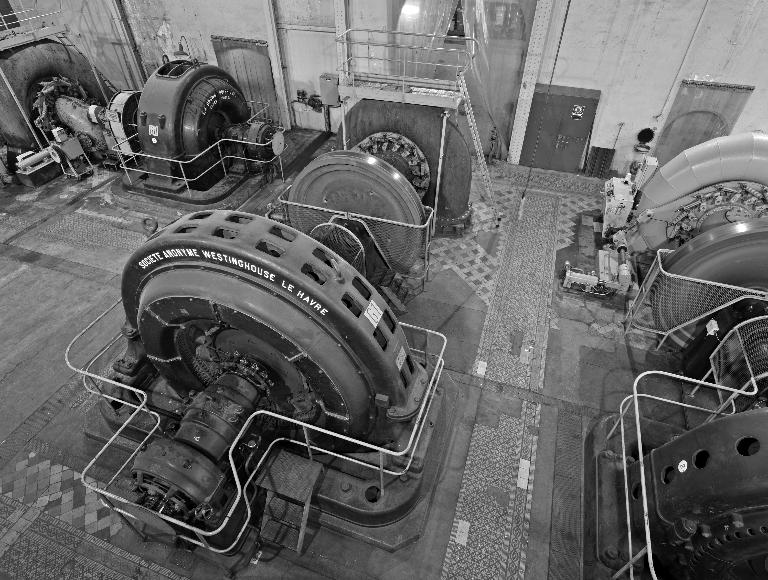

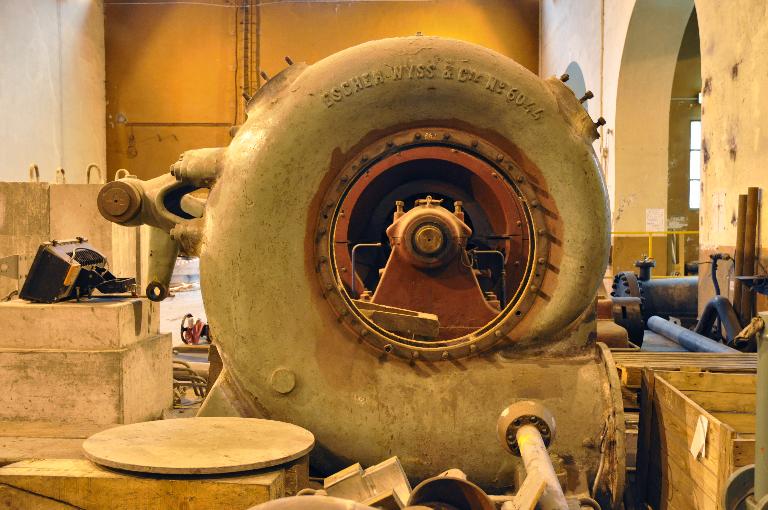

Ce paysage au fil de l’eau date pour l’essentiel de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Non que le paysage antérieur soit celui, mythifié, du « Grand Oisans sauvage » : rappelons que le territoire de la Basse-Romanche est anthropisé depuis des siècles, depuis la voie romaine de l’Oisans jusqu’aux multiples installations hydroélectriques[3]. C’est bien toutefois cet ensemble industriel qui retient l’attention par sa forte capacité à faire système dans le réseau hydraulique complexe de la vallée. En 2012, dans son rapport de fin d’étude, Philippe Grandvoinnet[4] soulignait toutes les valeurs historique et patrimoniale des éléments industriels de la vallée de la Romanche qui tiennent autant à leur densité, à leur diversité et à leurs qualités architecturales et techniques, qu’à la cohérence et l’équilibre d’un ensemble exceptionnel. Cette dimension emblématique repose sur différents facteurs : une durée de vie des centrales qui a conduit à la juxtaposition d’outils de production de différentes périodes, une forte concentration d’installations interconnectées par le fil de l’eau, et un gestionnaire unique, EDF depuis la nationalisation de 1946.

Le potentiel hydroélectrique de la Basse-Romanche est en lien direct avec l’évolution des techniques de l’électrolyse et de l’électrothermie, exploitées dès la fin du XIXe siècle et l’implantation d’industries chimiques et électrométallurgiques, tel que l’aluminium en 1891, le carbure de calcium en 1894, la soude caustique, le chlore et le chlorure de chaux en 1897[5]. A partir de la Première Guerre mondiale, ces industries vont glisser vers l’aval, à la confluence du Drac et de la Romanche (Jarrie et le Pont-de-Claix), le sud de Grenoble devenant l’un des grands pôles de la chimie de base française[6], associant la production du chlore et la chloration de divers dérivés du pétrole. En matière d’usage de l’énergie produite, on change d’échelle : aux centrales de Basse-Romanche s’associent d’une part la ville de Grenoble[7] dont elle fut le pourvoyeur désigné (turbines Neyret-Brenier), d’autre part Firminy dans la Loire, destinataire du courant produit par la Société des forges et aciers lorsque son usine de Rioupéroux ne fonctionnait pas.

[1]HALITIM-DUBOIS N., Centrale et barrage de Livet basse-vallée de la Romanche - Inventaire Général du Patrimoine Culturel, 2014

[1] http://www.isere-patrimoine.fr/2288-les-centrales-de-la-romanche-en-question.htm#par30488 ; inventaire des centrales de la Romanche réalisé en 2010 par le Service Patrimoine culturel du Conseil général de l’Isère.

[2] Un grand projet pour EDF, un nouveau visage pour la vallée de la Romanche, Brochure EDF, 2013.

[3] Anne Cayol-Gerin, Dominique Chancel, La Romanche, chronique d’une mutation, dans « Les Paysages de l’électricité : perspectives historiques et enjeux contemporains (XIXe-XXIe siècle) », colloque organisé à Bordeaux par la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine et la Fondation EDF Diversiterre, les 18 et 19 novembre 2010, à paraître.

[4] Philippe Grandvoinnet, Vallée de la Romanche, le patrimoine hydro-industriel dans la dynamique territoriale alpine, projet de fin d’étude, Formation des architectes urbanistes de l’Etat (AUE), juin 2012, p. 13.

[5] Philippe Grandvoinnet, op. cit., p. 11.

[6] Henri Morsel, Jean-François Parent, Les industries de la région Grenobloise, itinéraire historique et géographique, PUG, 1991, p. 127.

[7] Alpes électriques, paysages de la houille blanche, Dire l’entreprise, 2011, p. 149.

Photographe au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel, site de Lyon