Origine industrielle

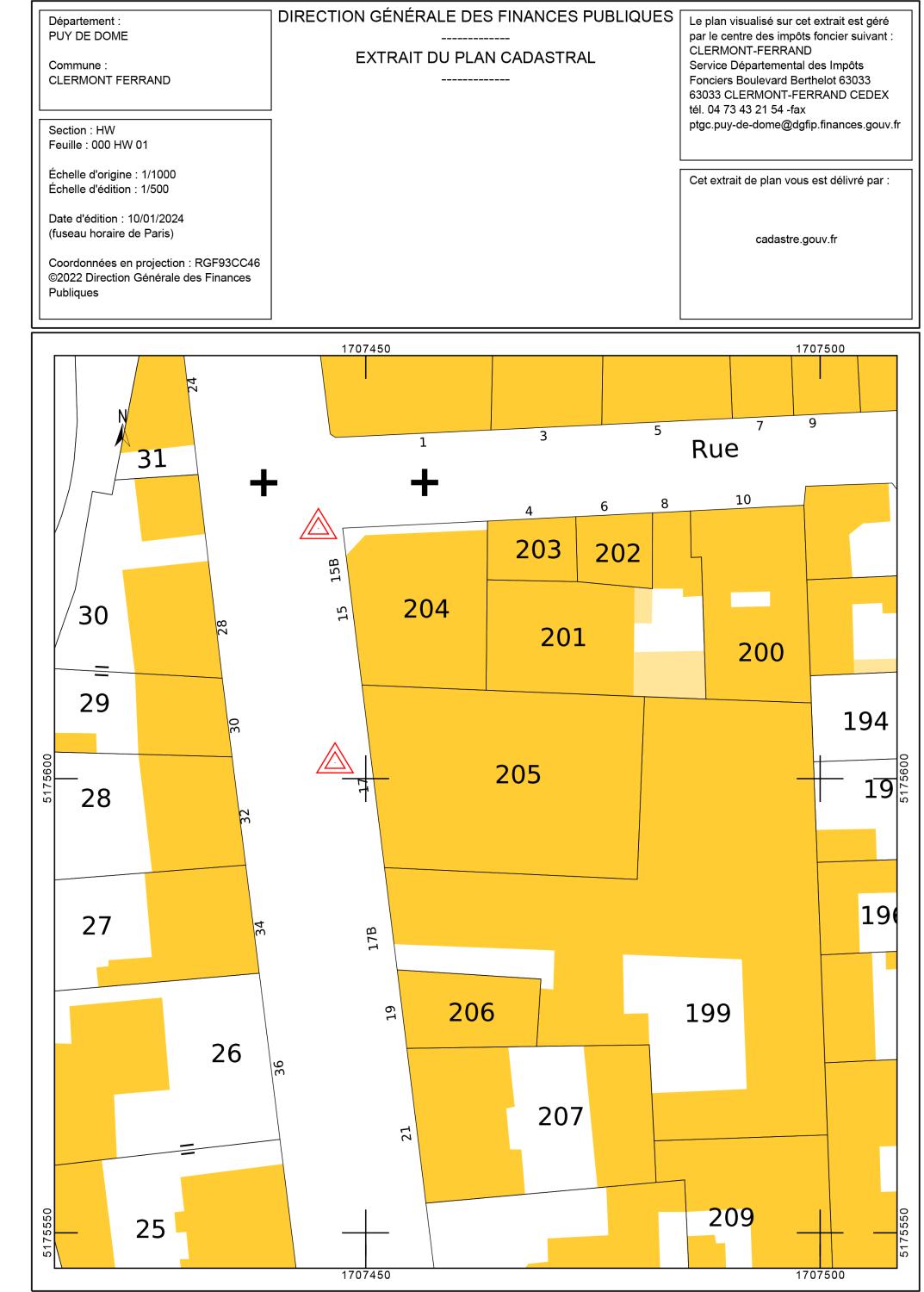

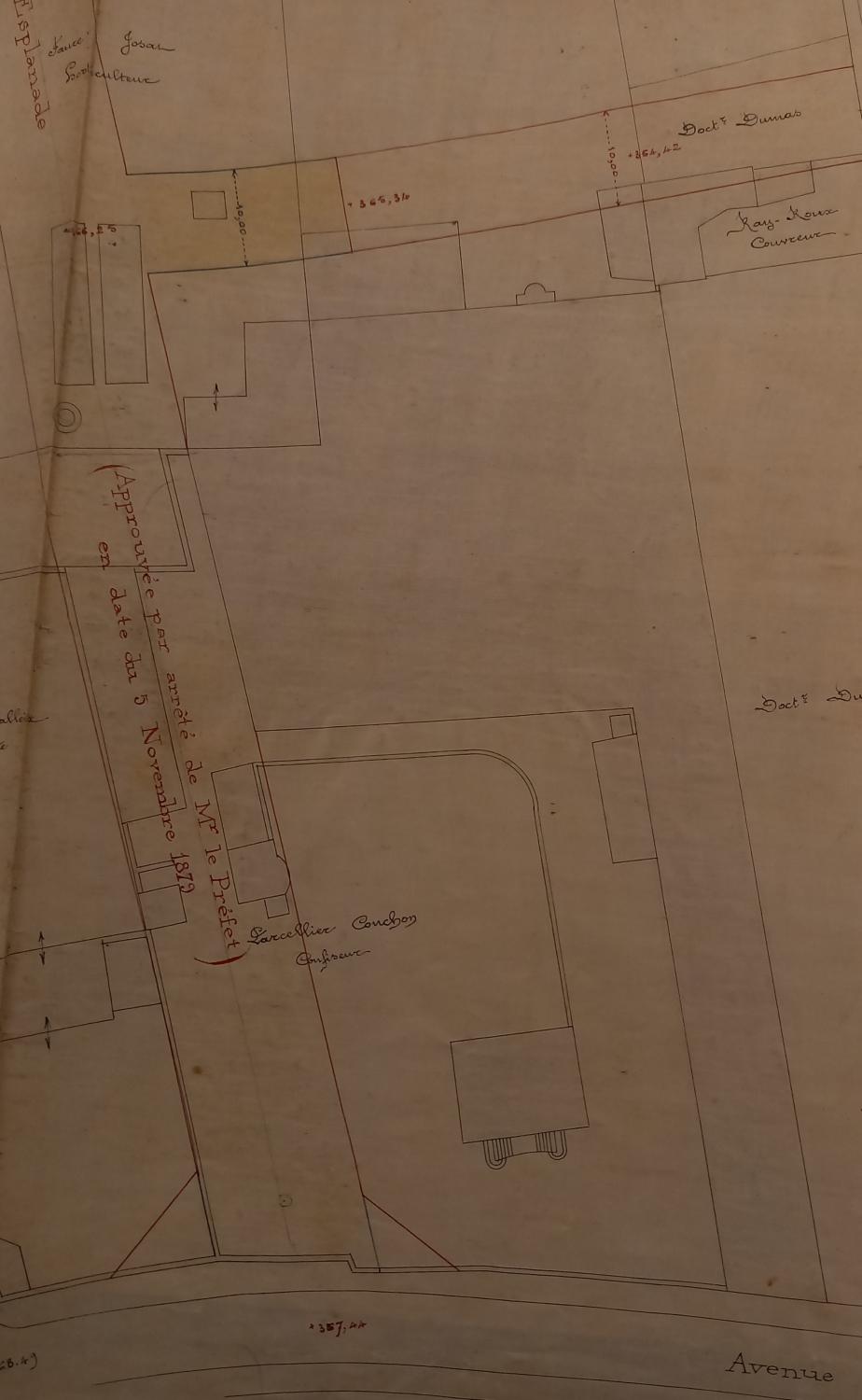

L'actuelle parcelle HW205 correspond à la partie septentrionale de la parcelle 37, section I (1ière feuille) du cadastre de 1831. Sur le plan parcellaire d'expropriation préfigurant, en 1893, l'ouverture de l'avenue d'Italie (alors dénommée avenue de l'Esplanade), elle est figurée, tout comme sa voisine (HW199) qui deviendra le n°17 bis, comme étant bâtie. La confiserie de Georges Parcelier occupait alors l'angle de la future avenue et de l'avenue Charras (la première mention dans la liste des commerçants de l'annuaire du Puy-de-Dôme date de 1888). Les bâtiments étaient répartis autour d'une cour au centre de laquelle se dressait la villa patronale. Les bâtiments des actuels 17 et 17bis participaient du bâti industriel, servant d'atelier et de magasin en 1887, ayant potentiellement servi d'écuries (voir en annexe la demande du registre des arrêtés d'alignement). Il ne reste de l'état d'origine que les ouvertures à encadrement de brique en plein cintre de l'allée de desserte et de la cour de la parcelle en drapeau HW199 (les vues de la cour complètent la perception) ainsi qu'une baie visible entre les immeubles bordant la rue Victor-Hugo.

Evolution de l'alignement

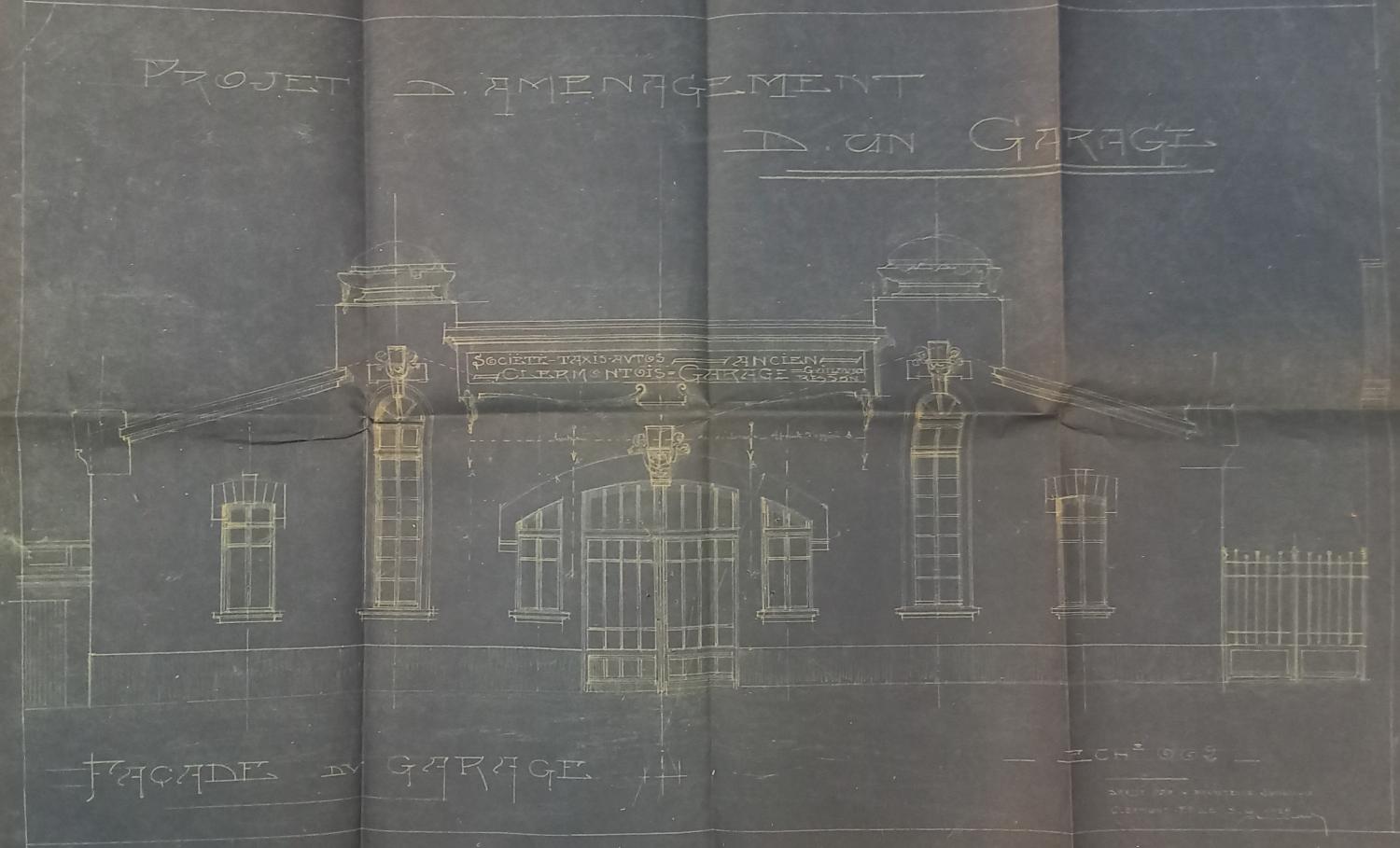

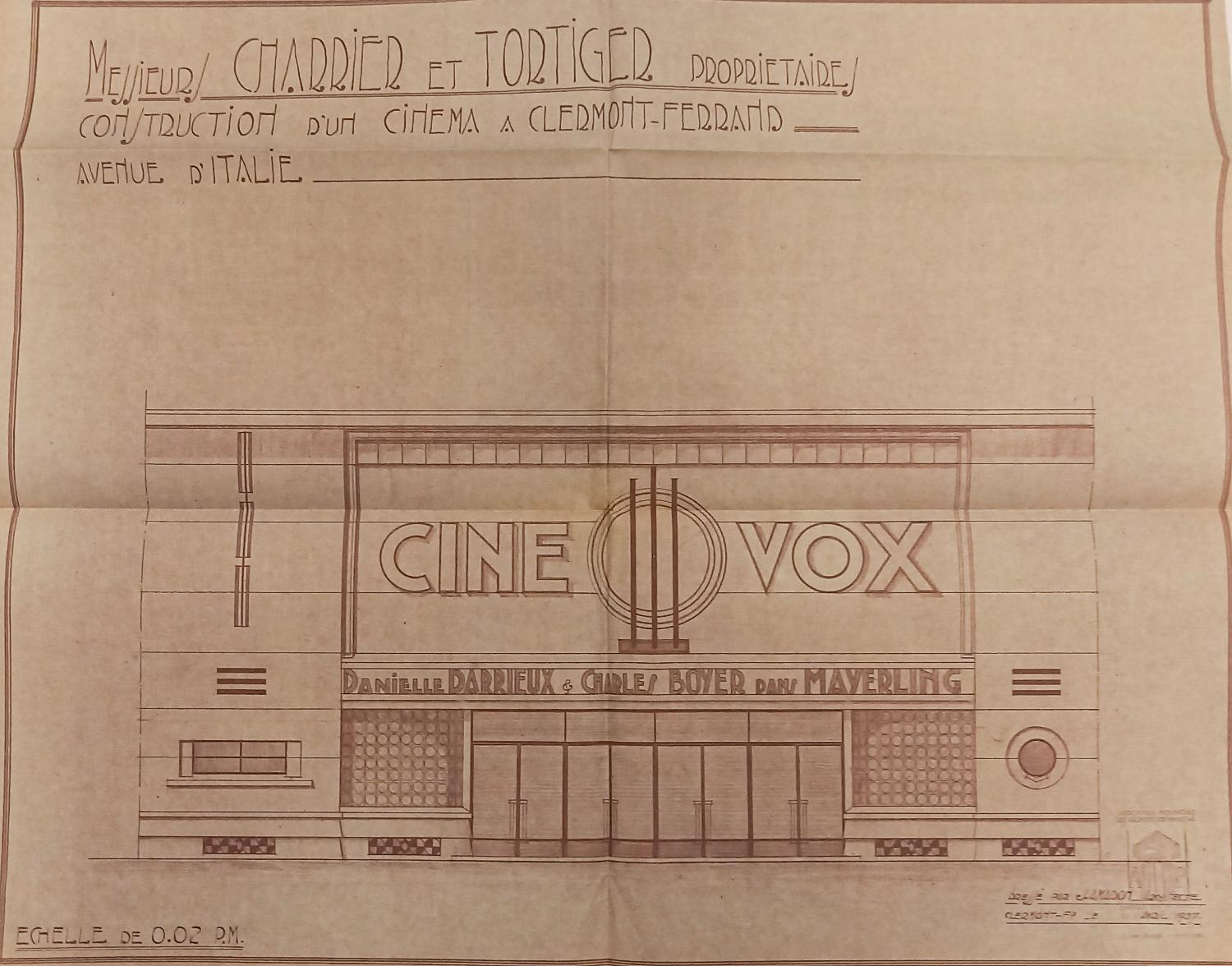

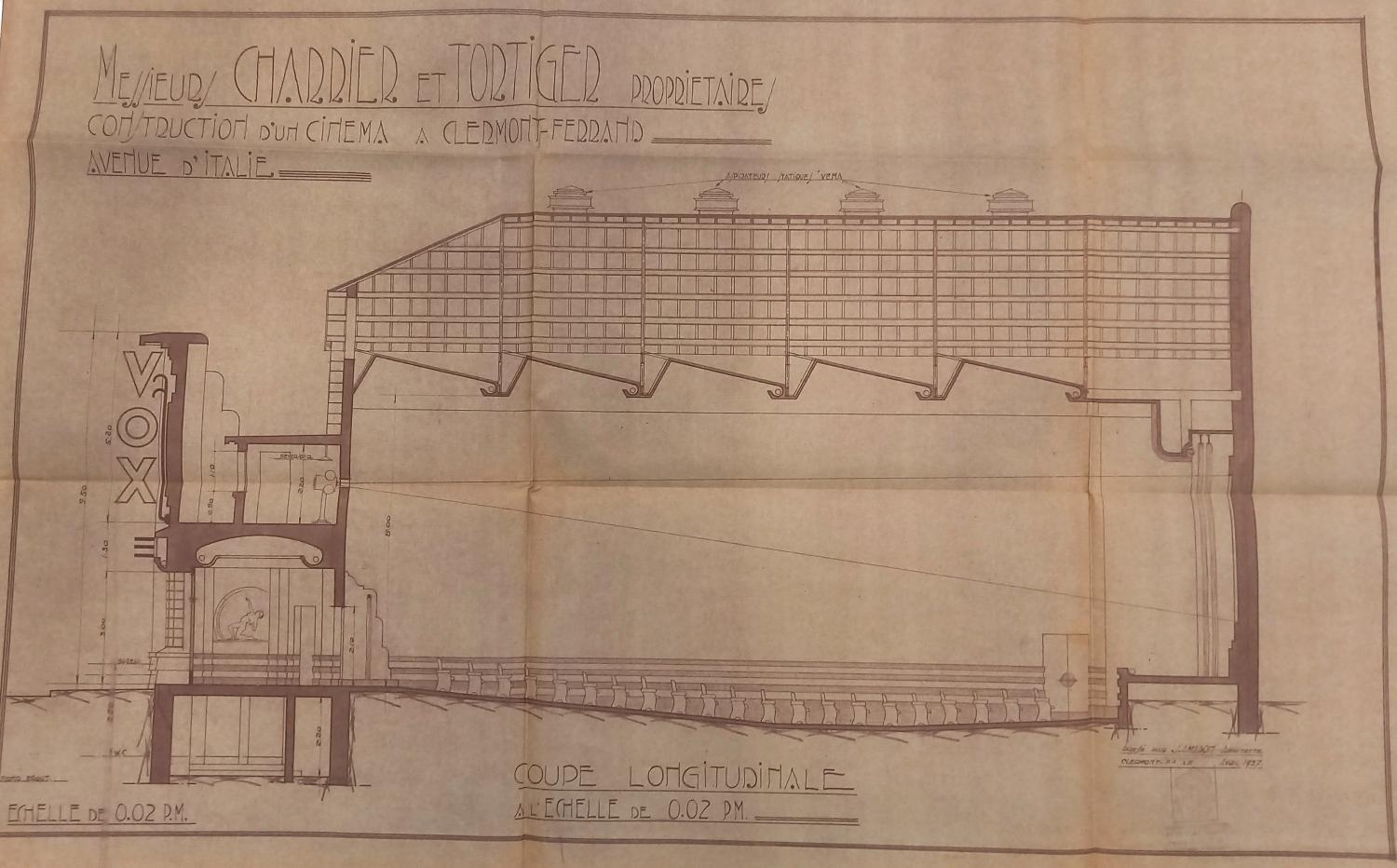

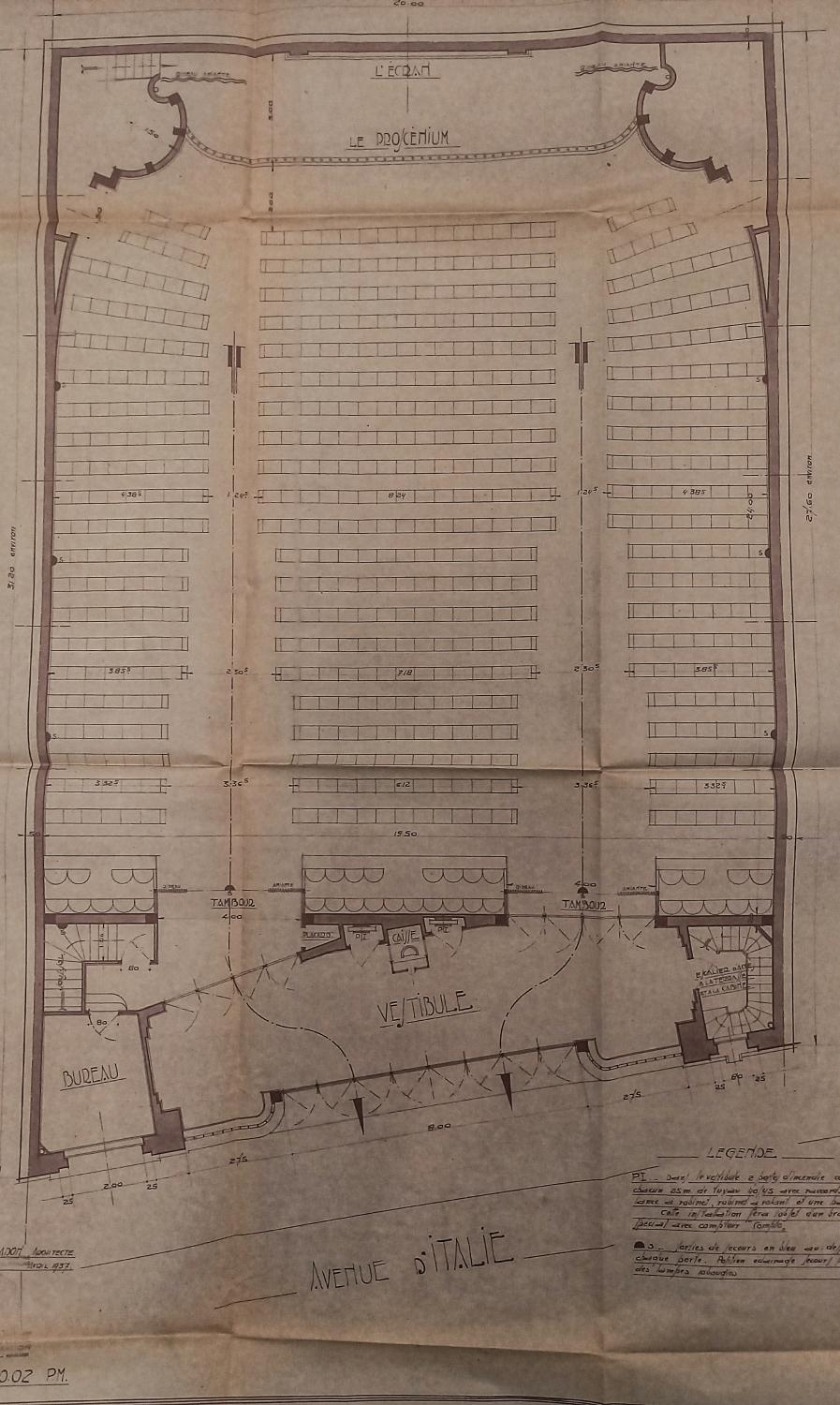

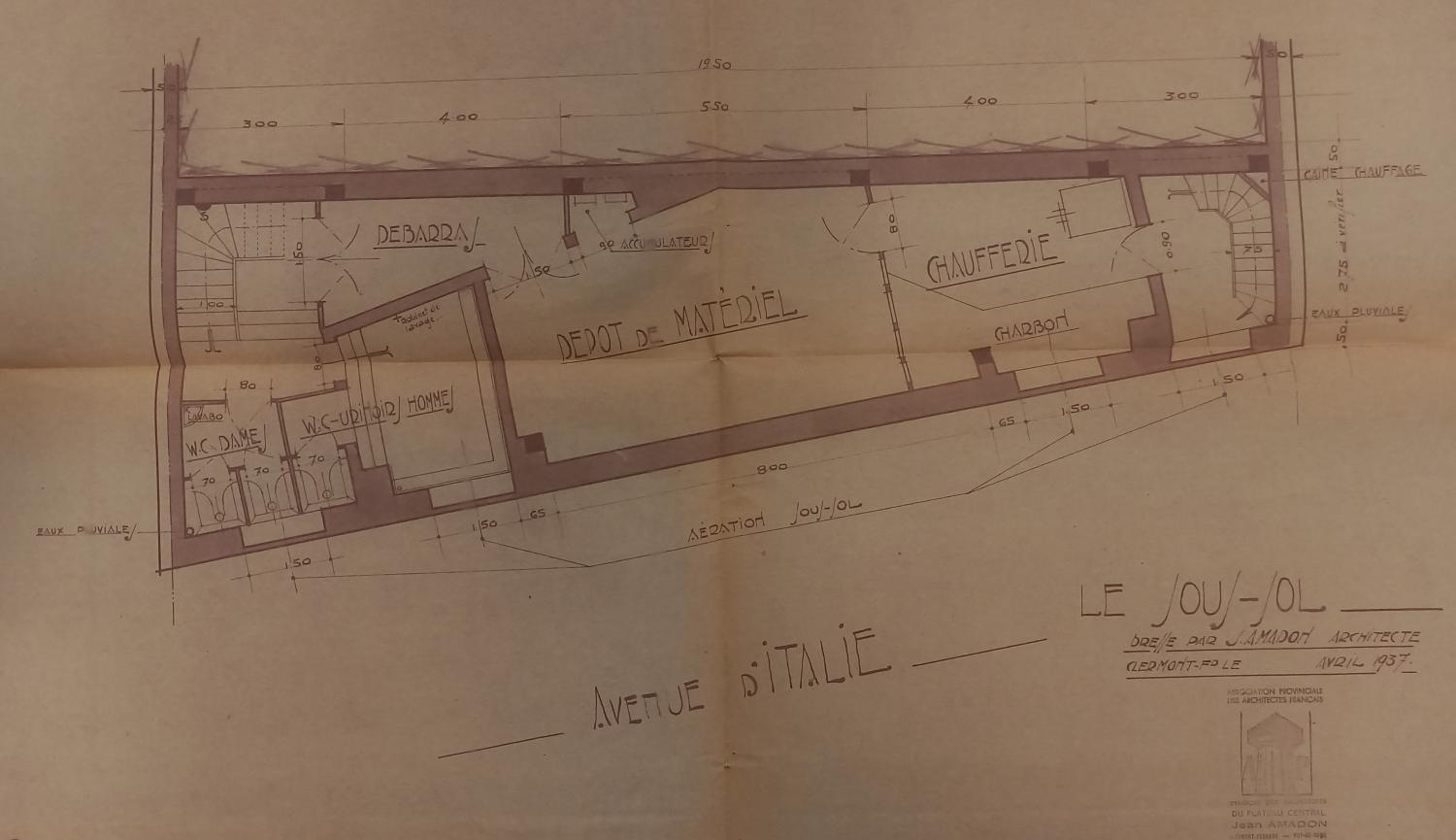

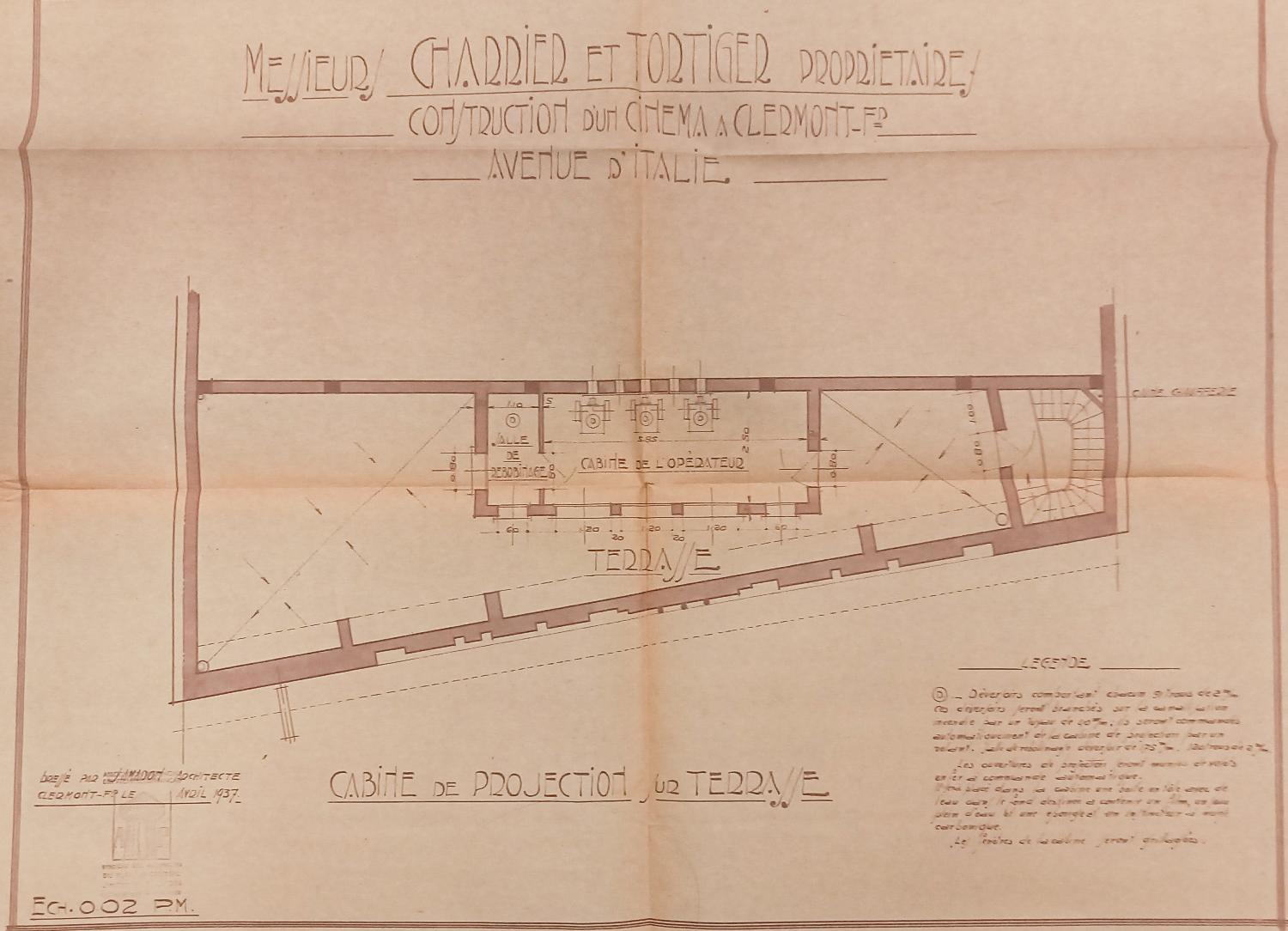

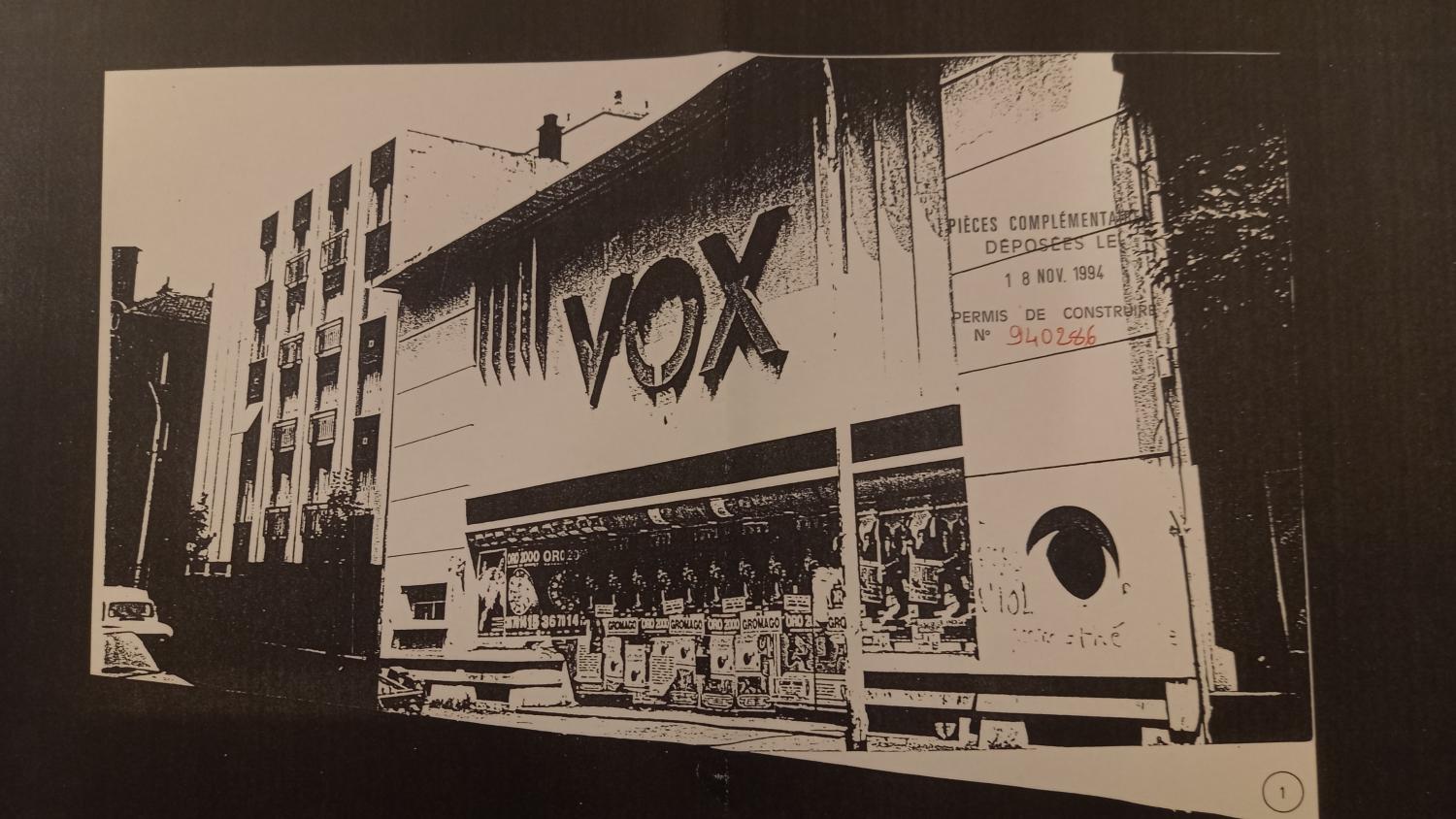

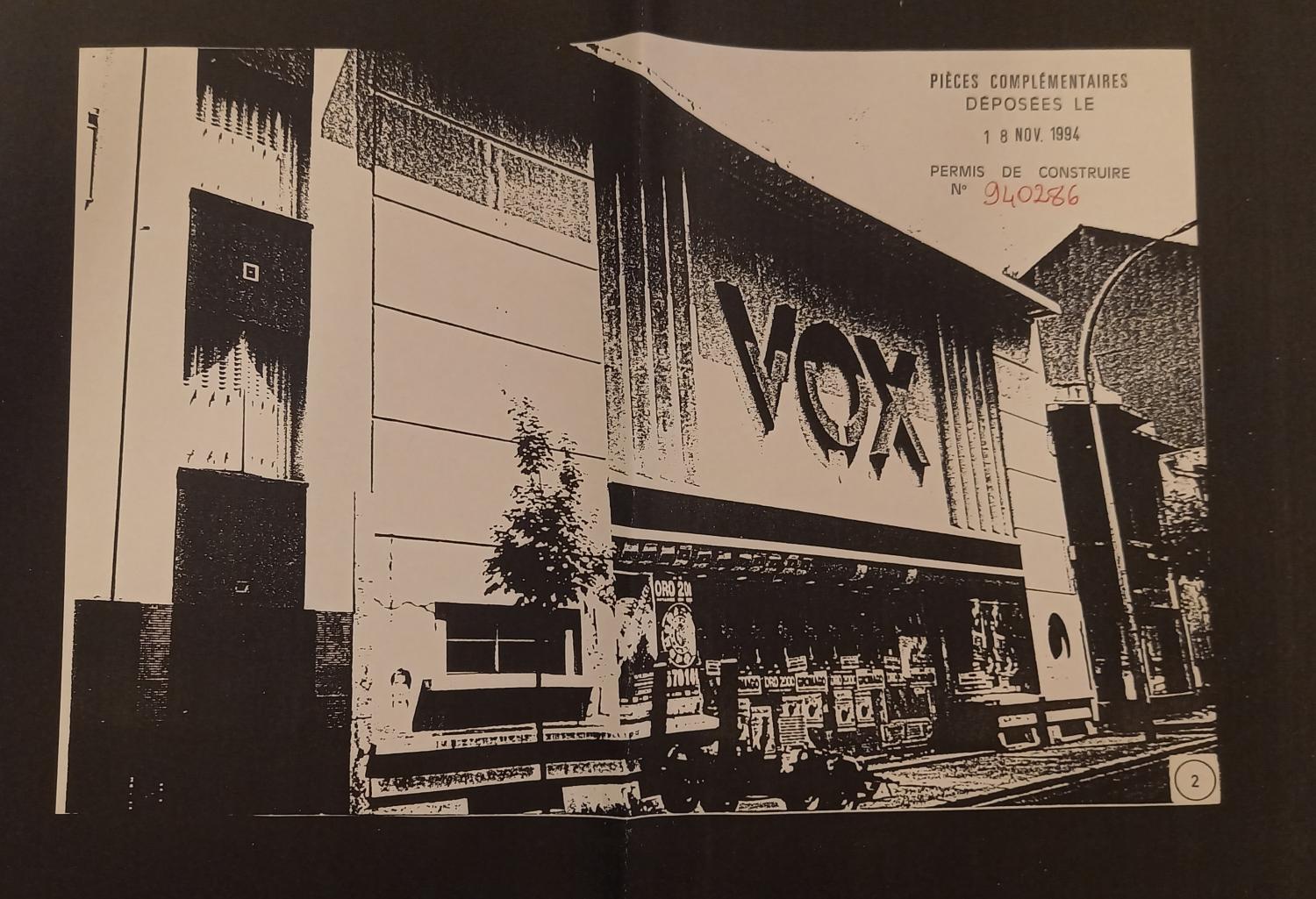

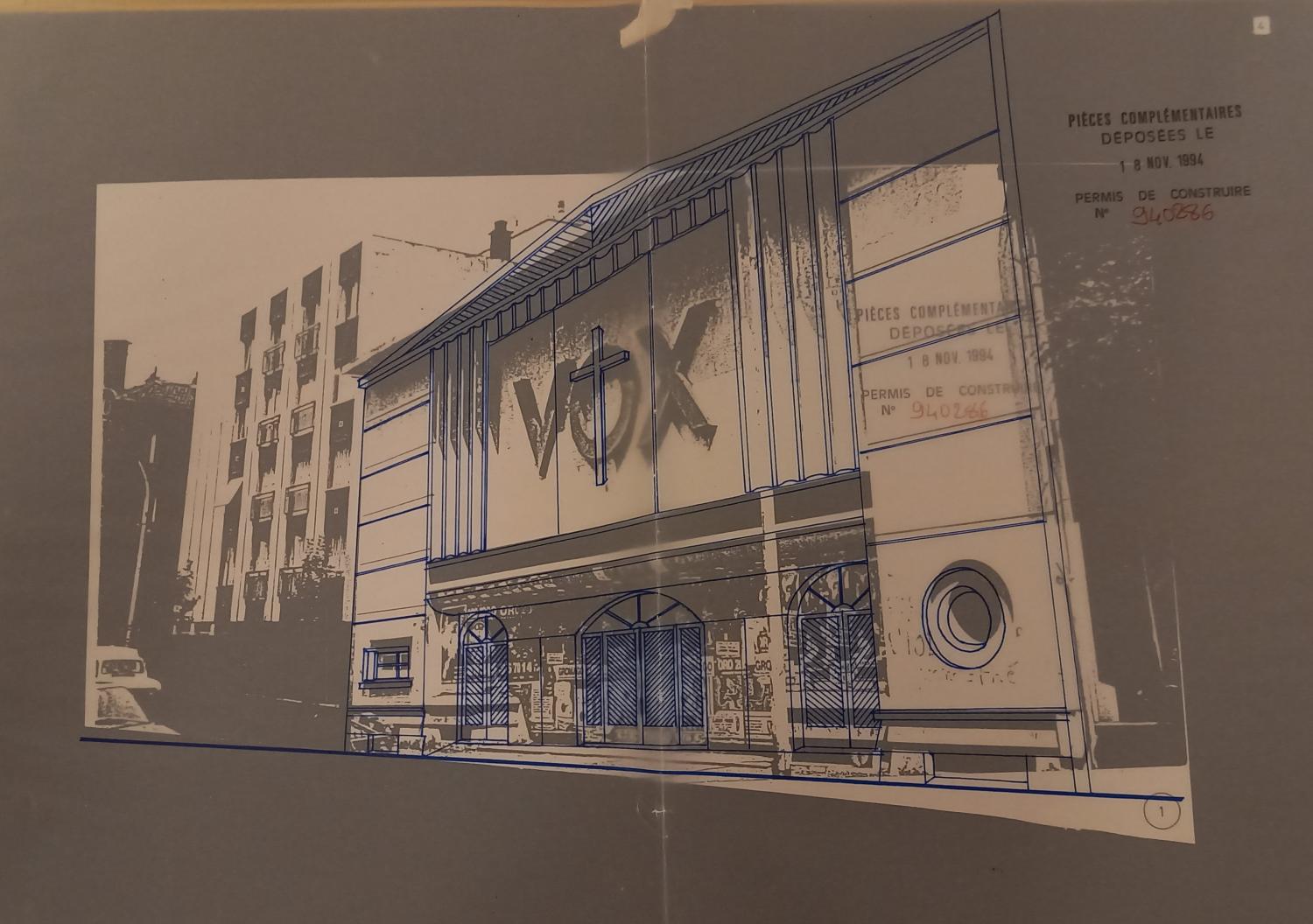

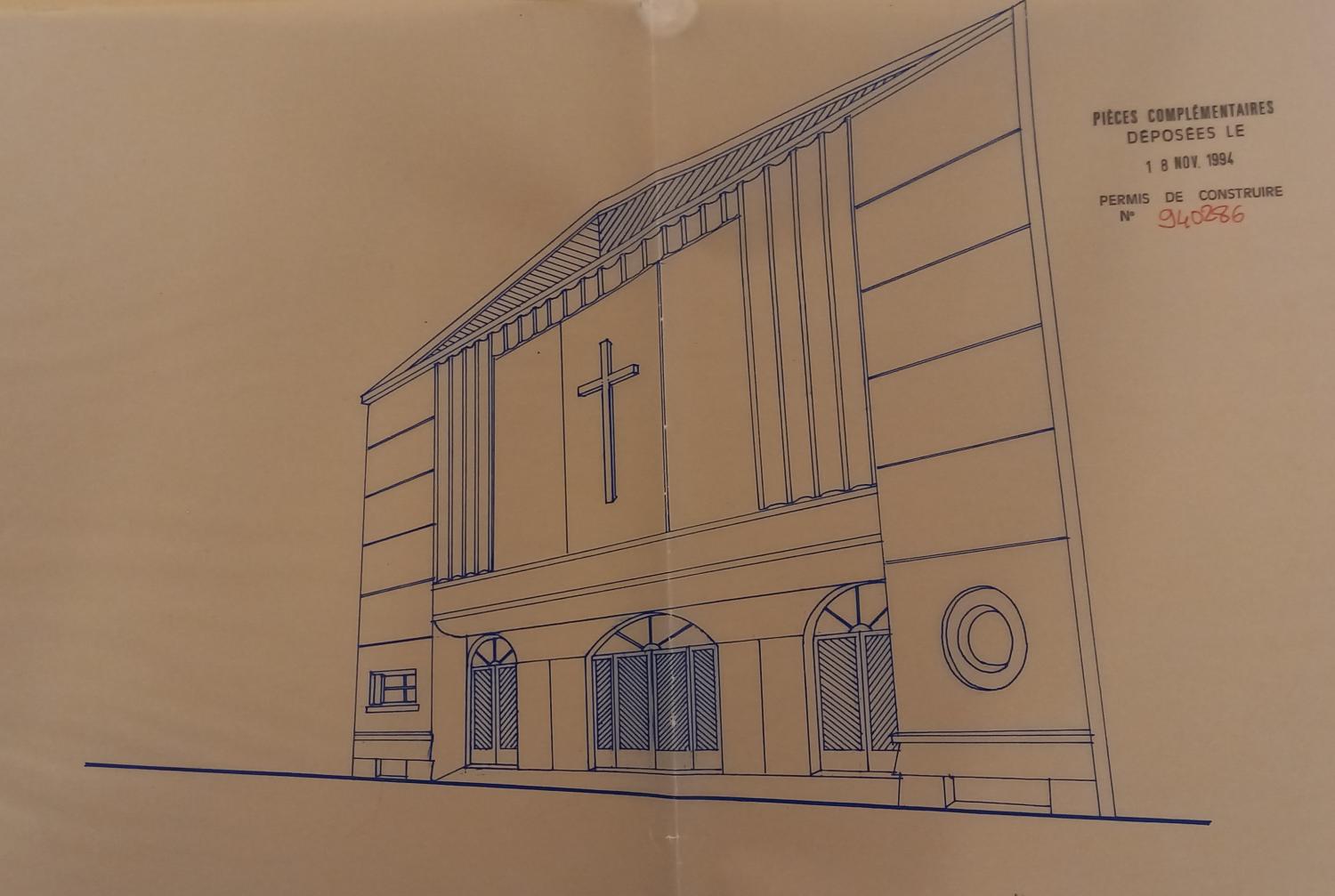

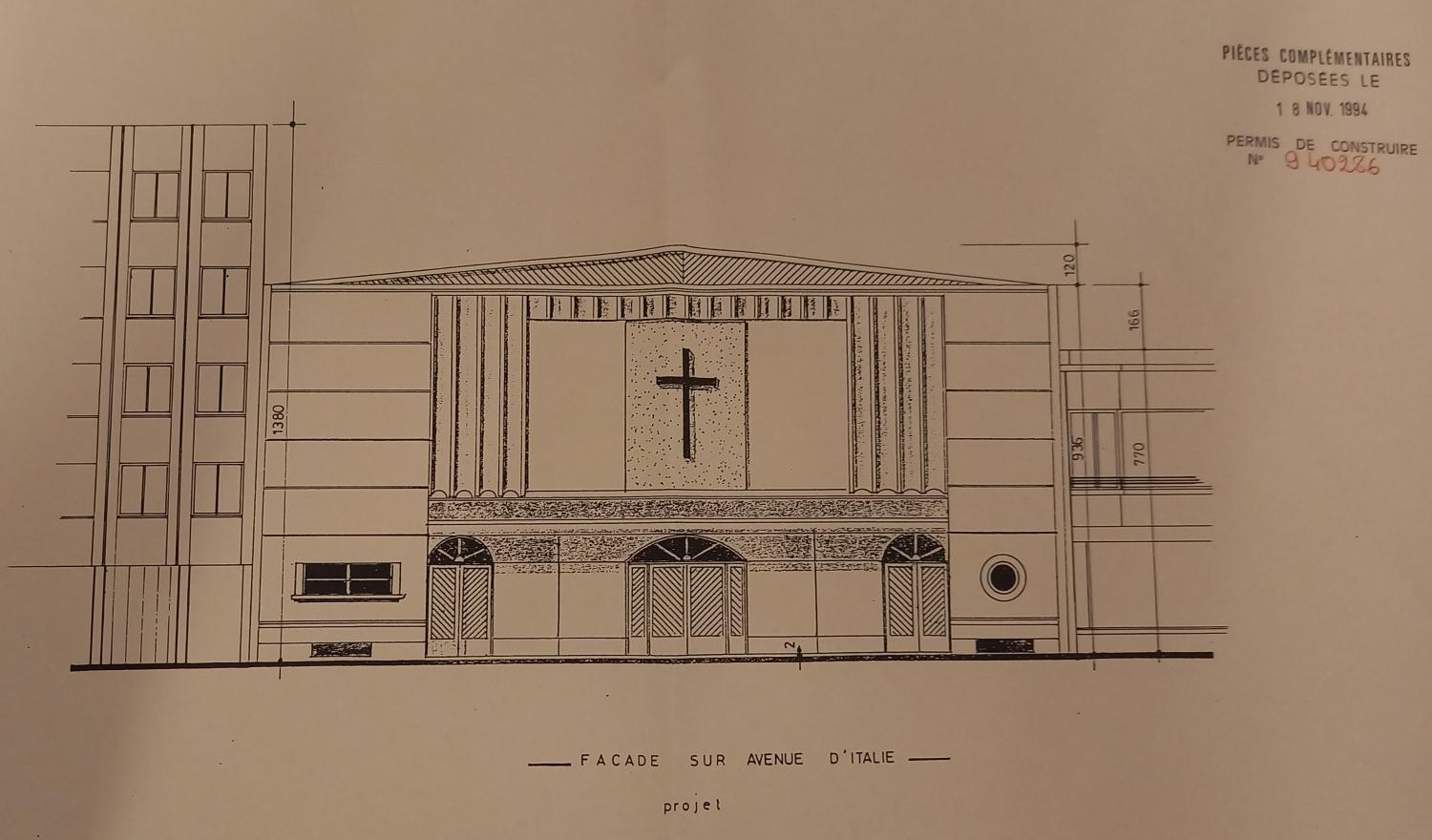

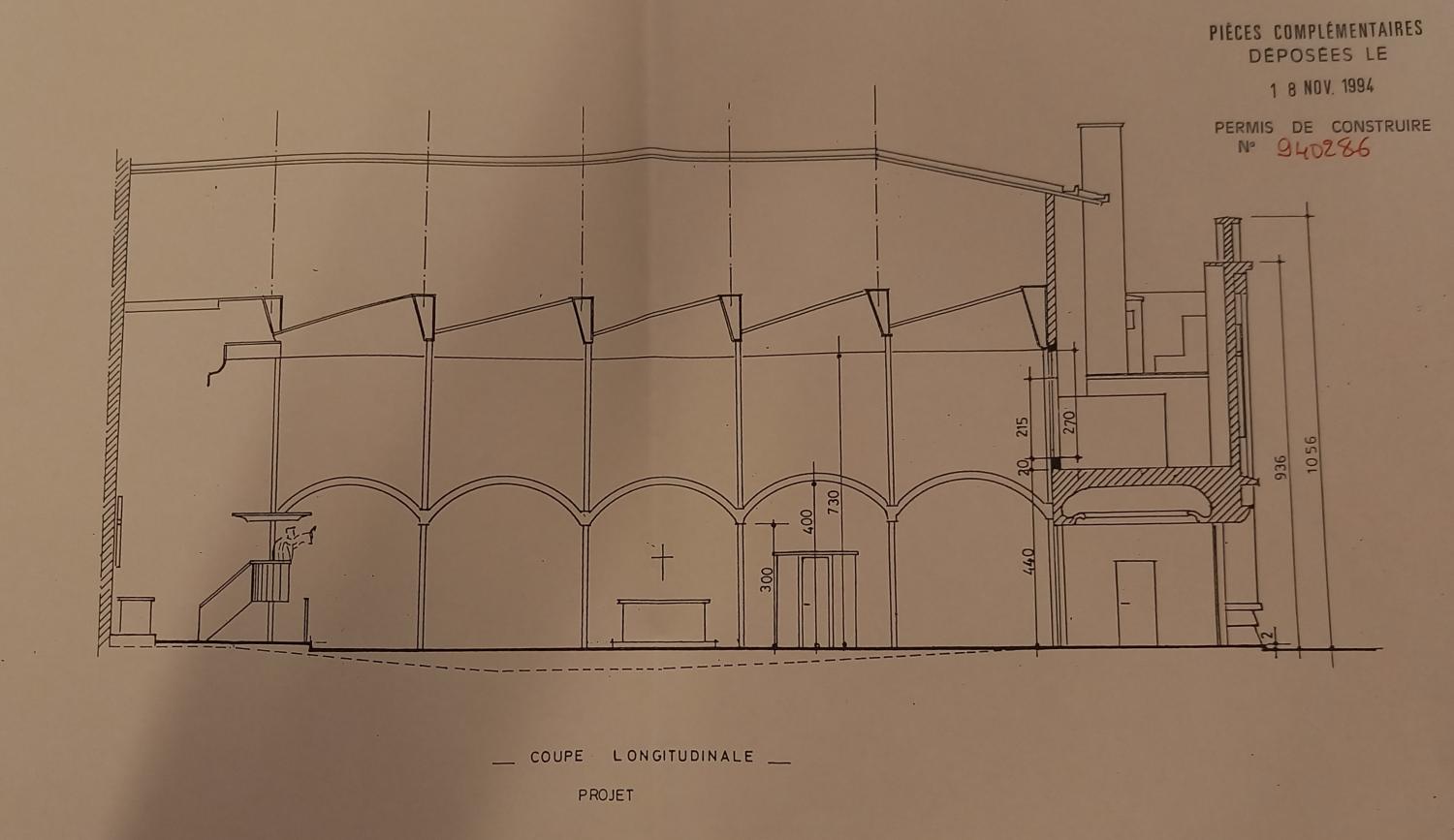

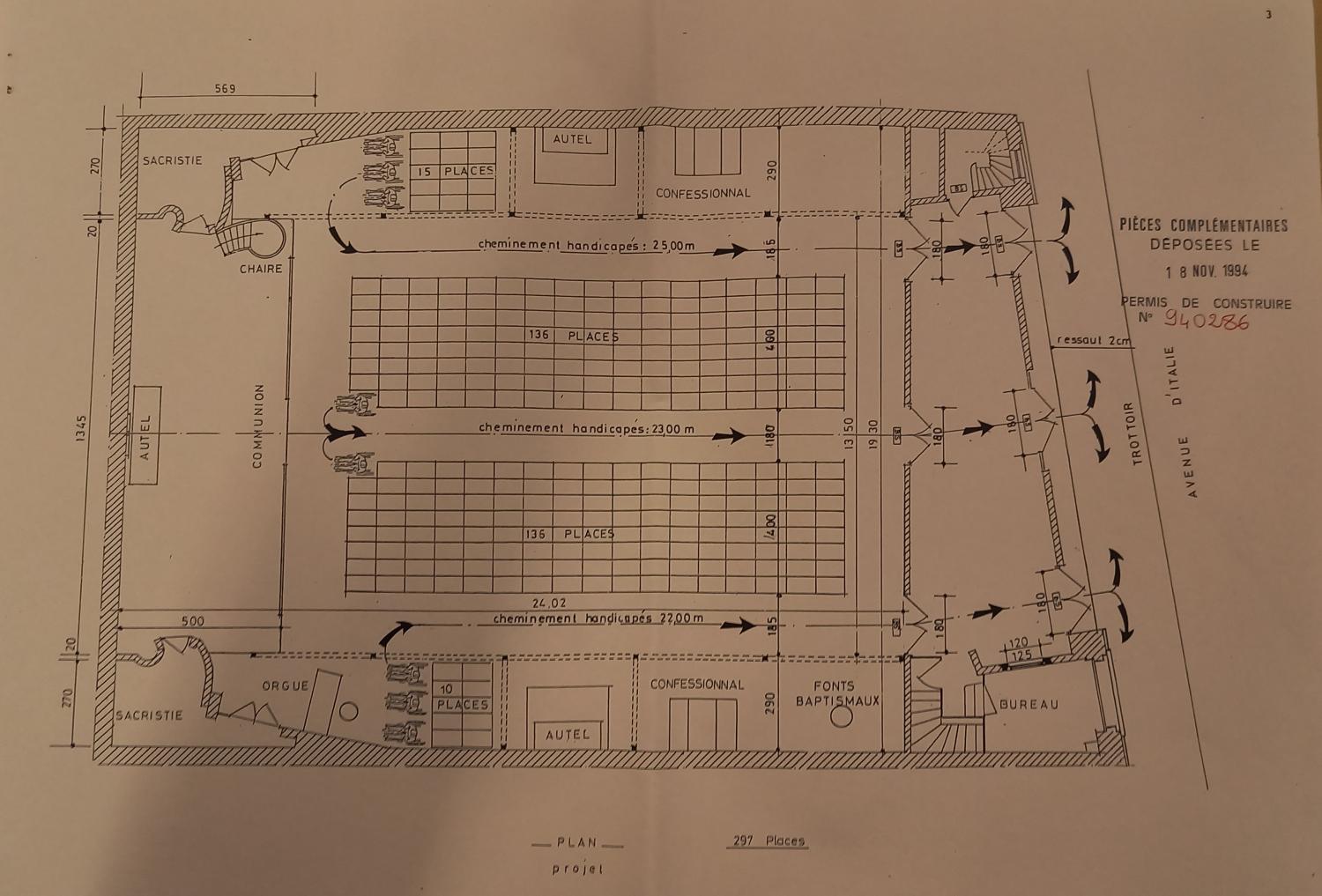

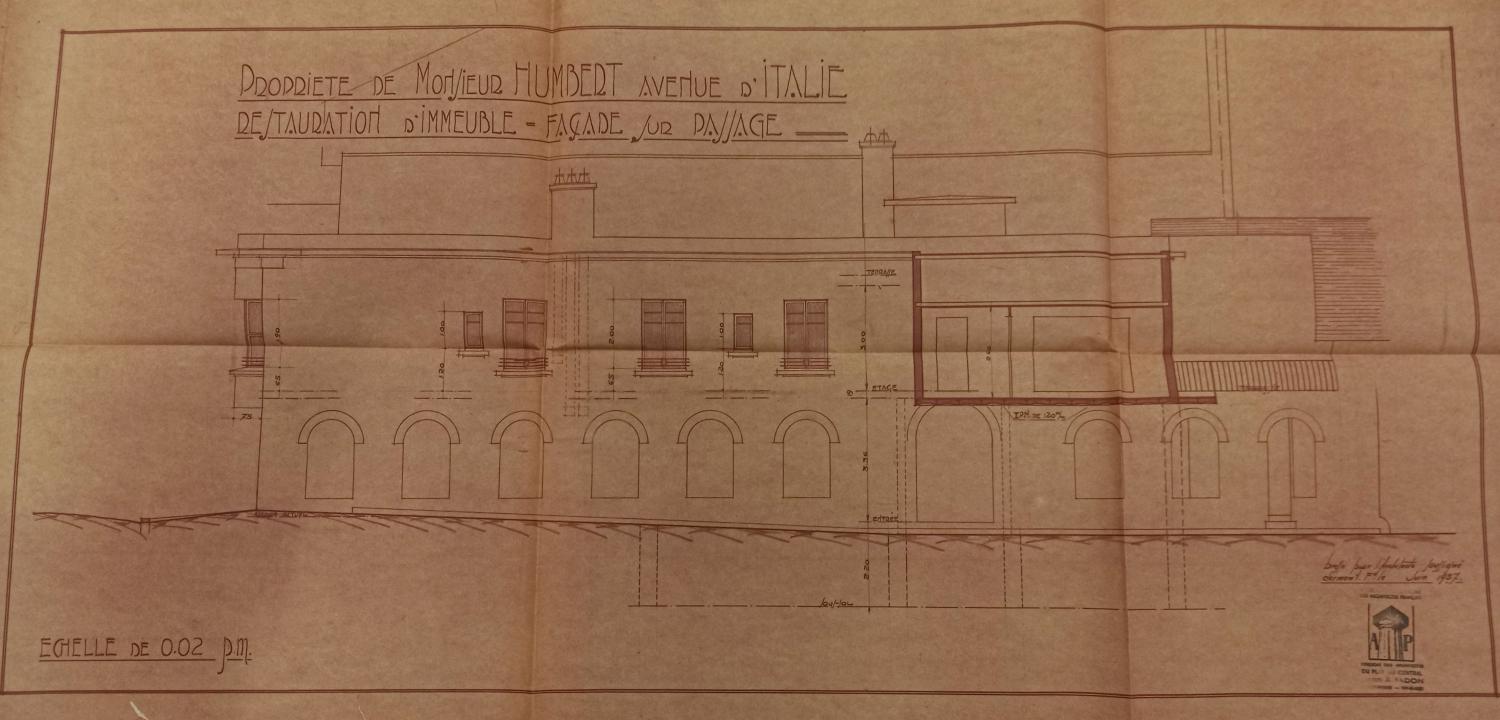

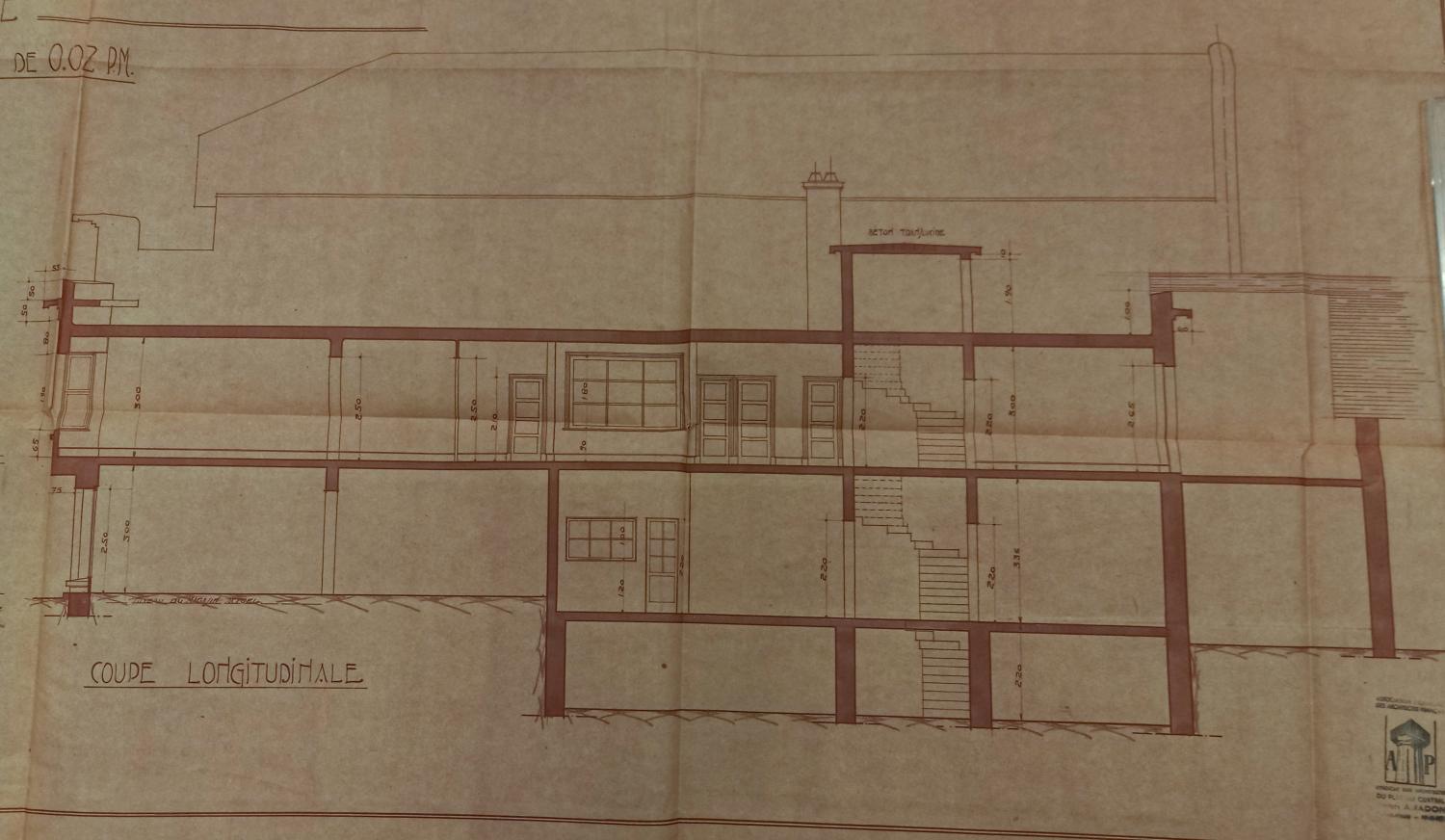

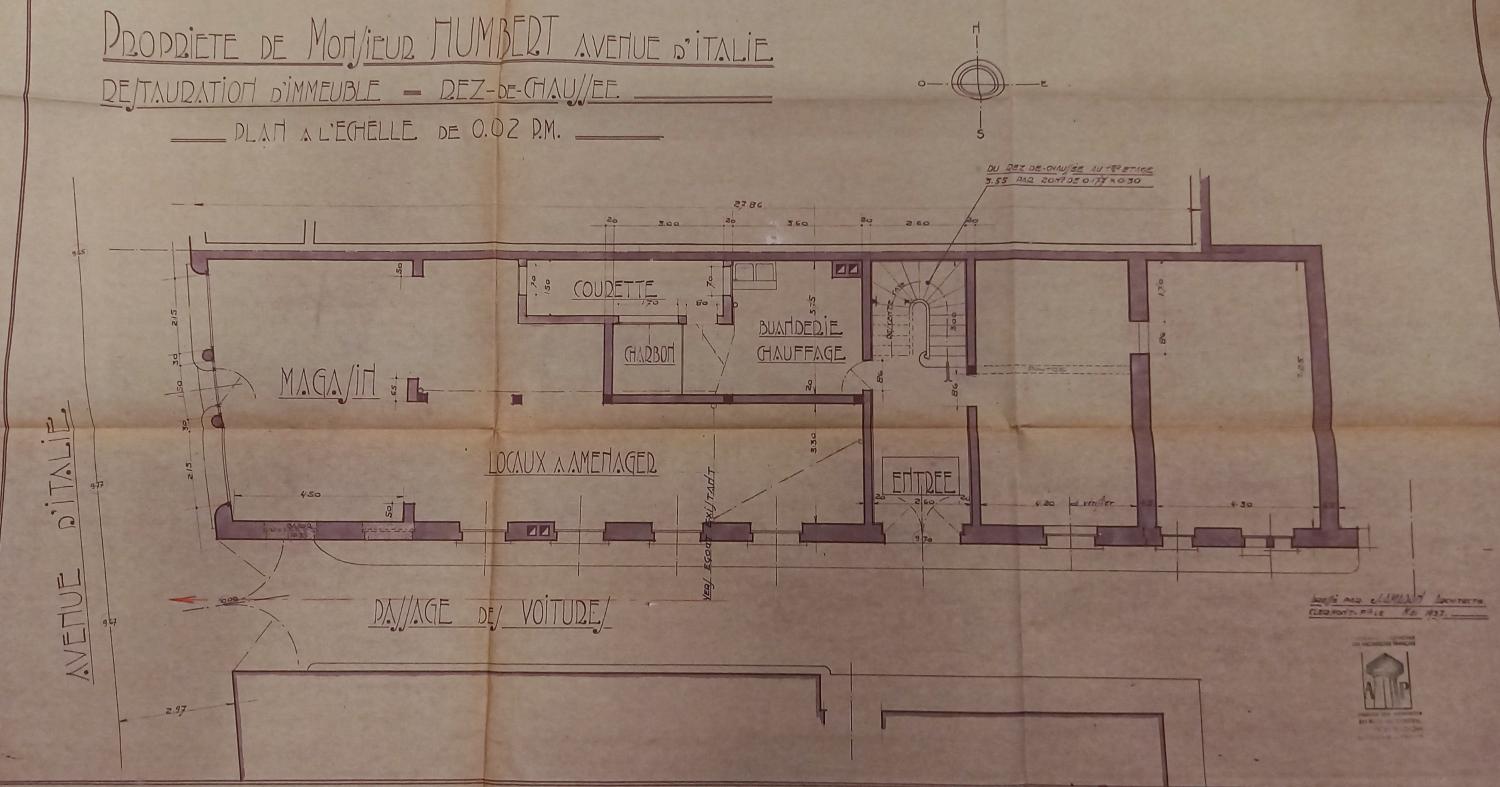

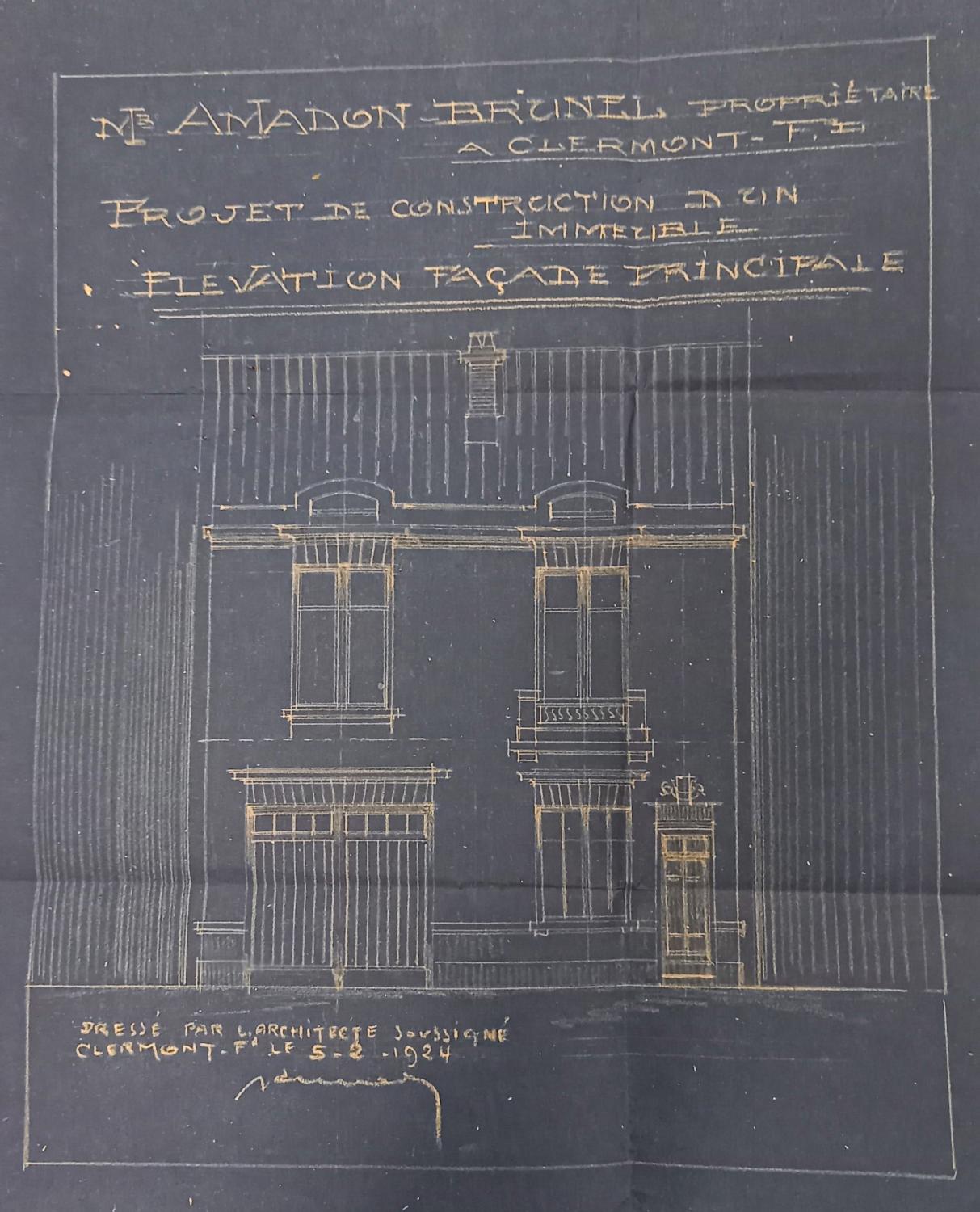

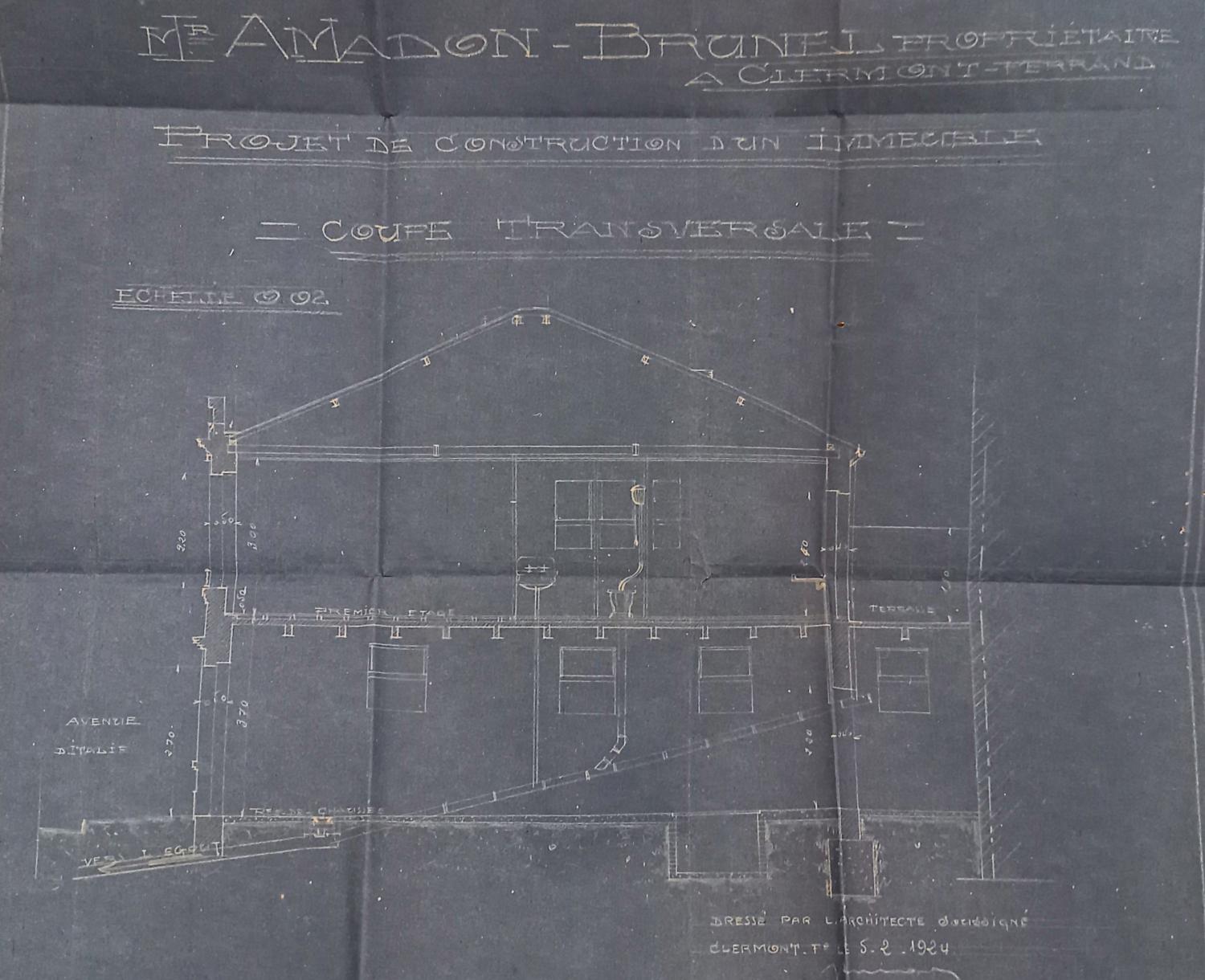

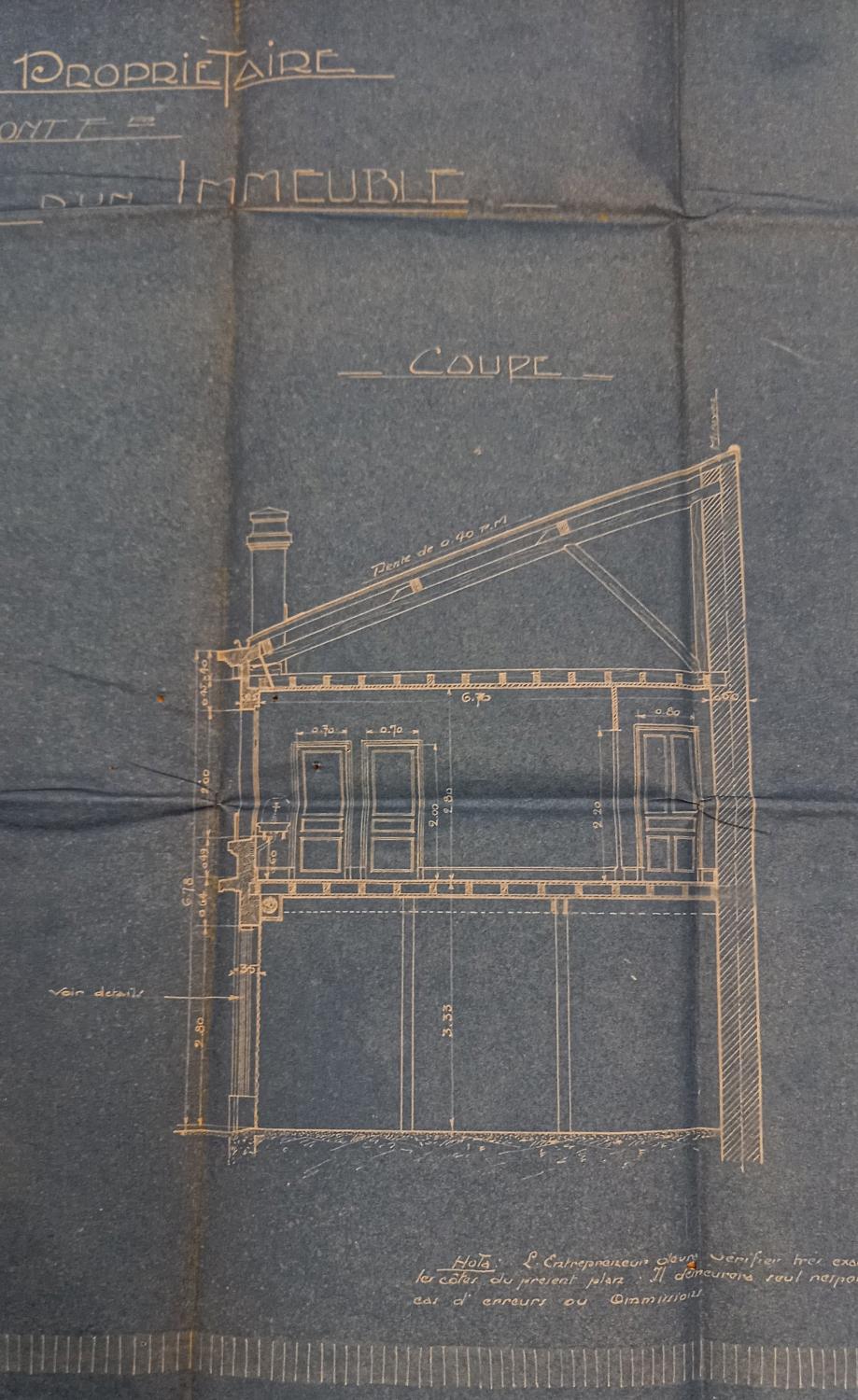

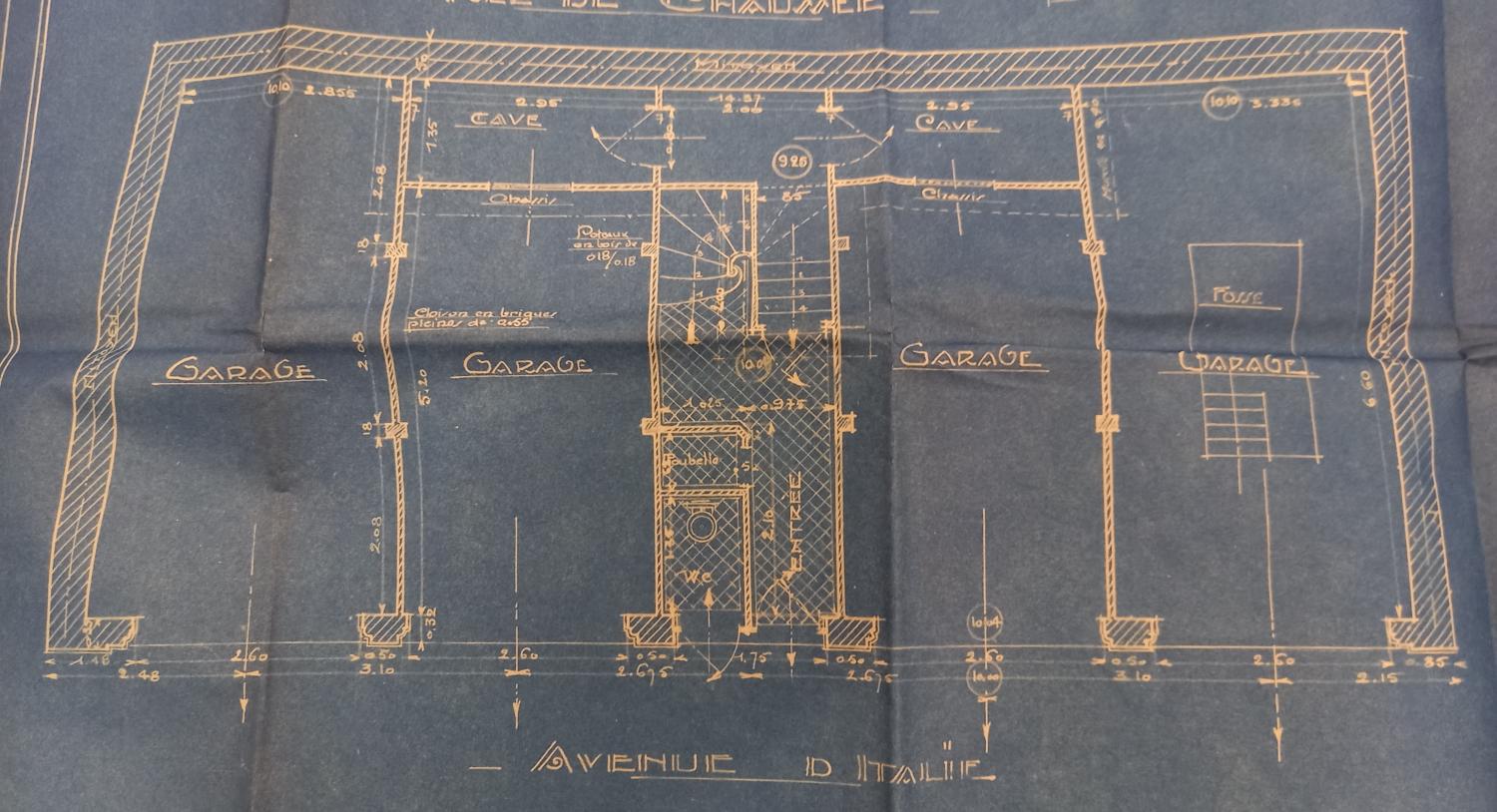

Le bâtiment du n°17 est, par conséquent, antérieur à l'ouverture de l'avenue, ce qui lui vaut une façade implantée en oblique par rapport à l'axe de la voie (voir figure IVR84_20246300332NUCA le corps de bâtiment en L au nord de la propriété Parcelier présente en effet un alignement en oblique de la ligne rouge délimitant l'avenue). Les plans de l'architecte Jean Amadon lors de la transformation en garage automobile, en 1924, ne semblent pas opérer de modification d'orientation de la façade (voir image 20246300052NUCA, la façade en plan est implantée en oblique, en revanche le dossier ne comprend pas de coupe qui nous permettrait de préciser la chose). Le second réaménagement de ce bâtiment pour le transformer en cinéma, toujours par Jean Amadon, en 1937, montre clairement l'implantation d'une façade écran permettant une liaison à l'alignement. Sur la coupe du cinéma le Vox, la partie postérieure de la façade en alignement sur l'avenue est constituée d'un rez-de-chaussée de plan triangulaire surmonté d'une terrasse sur laquelle se trouve la cabine de projection. La salle du cinéma se développe dans l'enveloppe de l'ancien bâtiment. Ce dispositif est complété, également en 1937, par la scission du bâtiment d'origine constituant le n°17bis (Amadon qualifie l'opération de "restauration d'immeuble"). Ainsi, on peut considérer qu'il s'agit là d'un alignement régulier par marge de reculement bâtie (Gauthiez, Espace urbain. Vocabulaire et morphologie, p. 292).

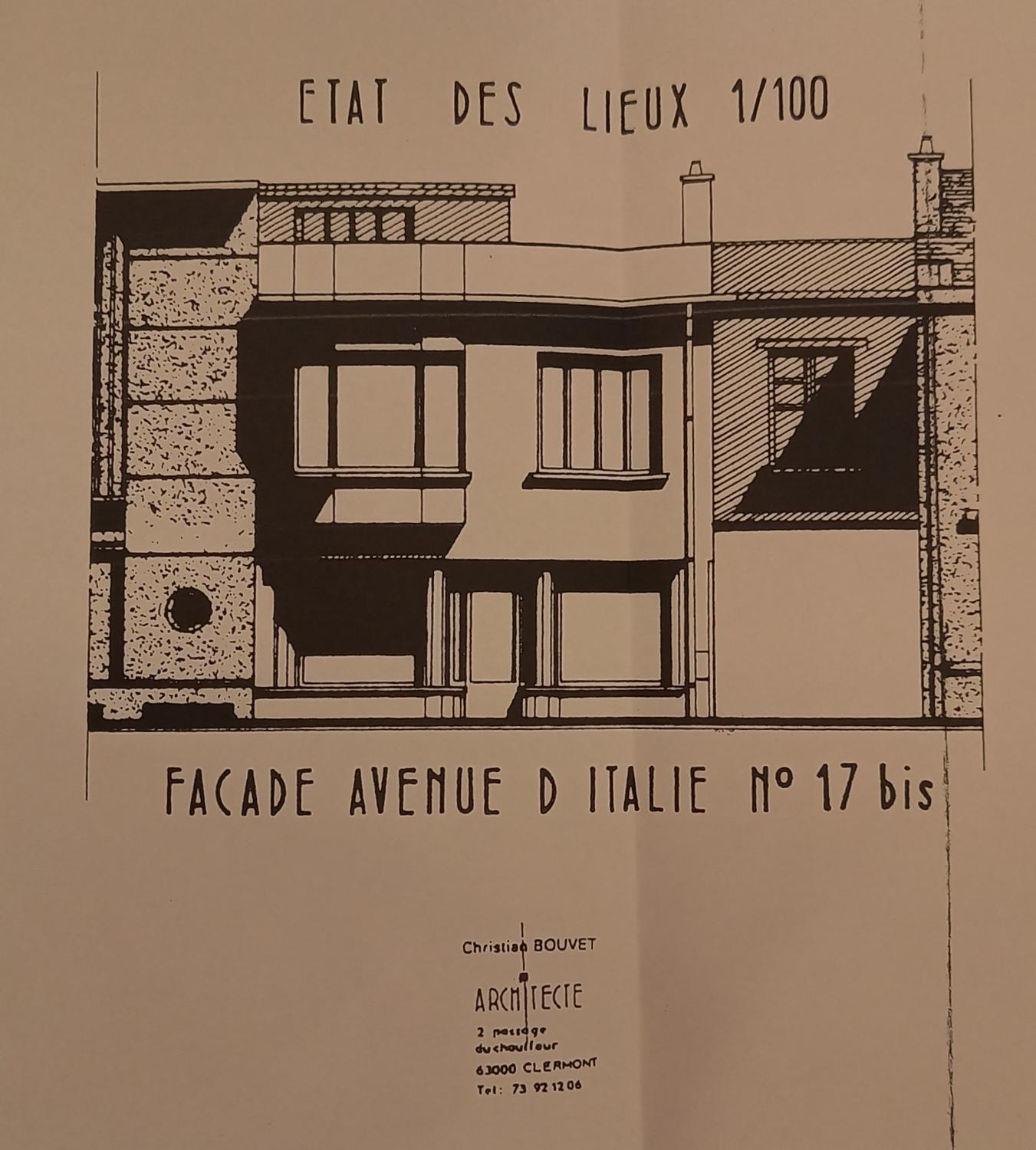

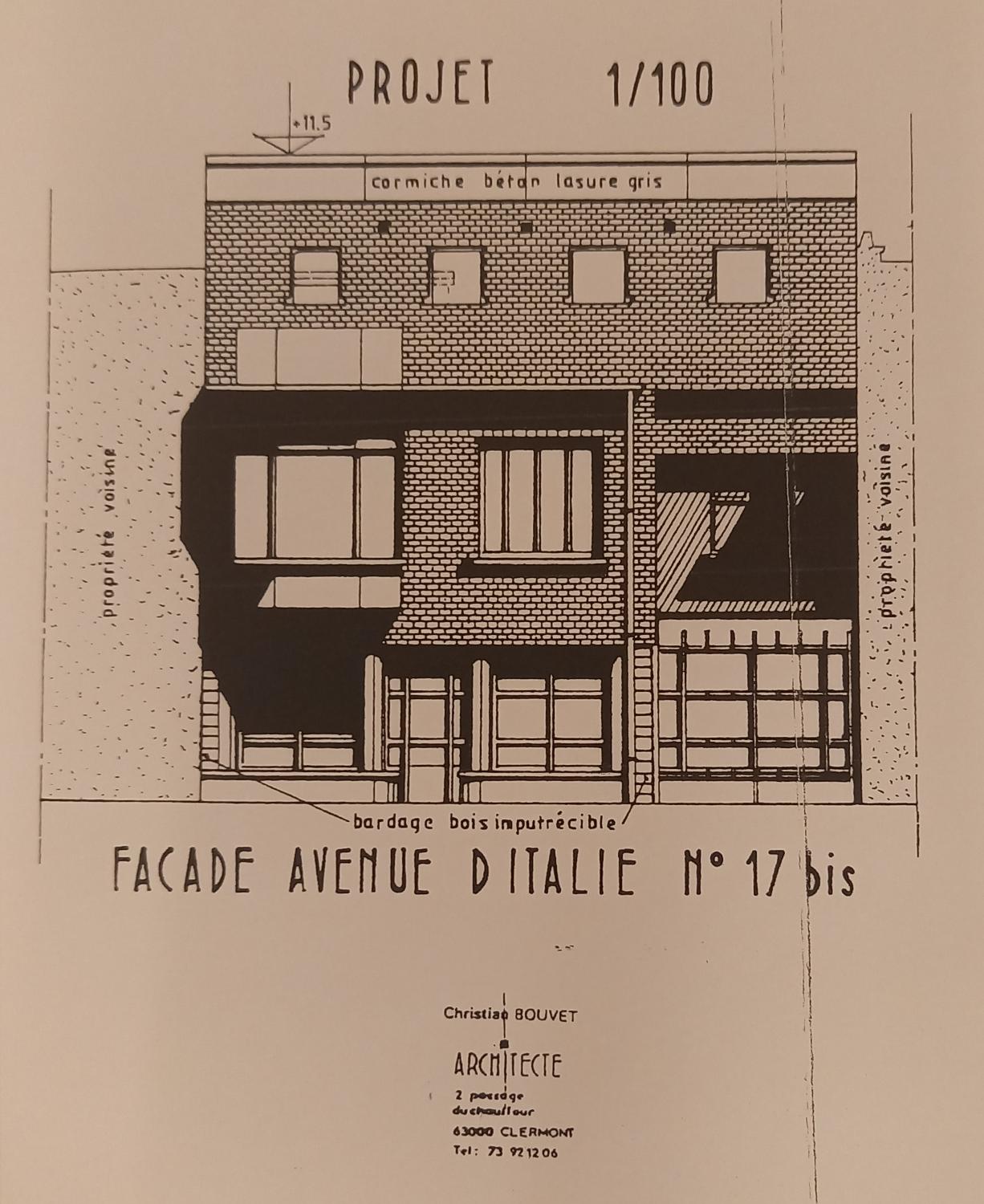

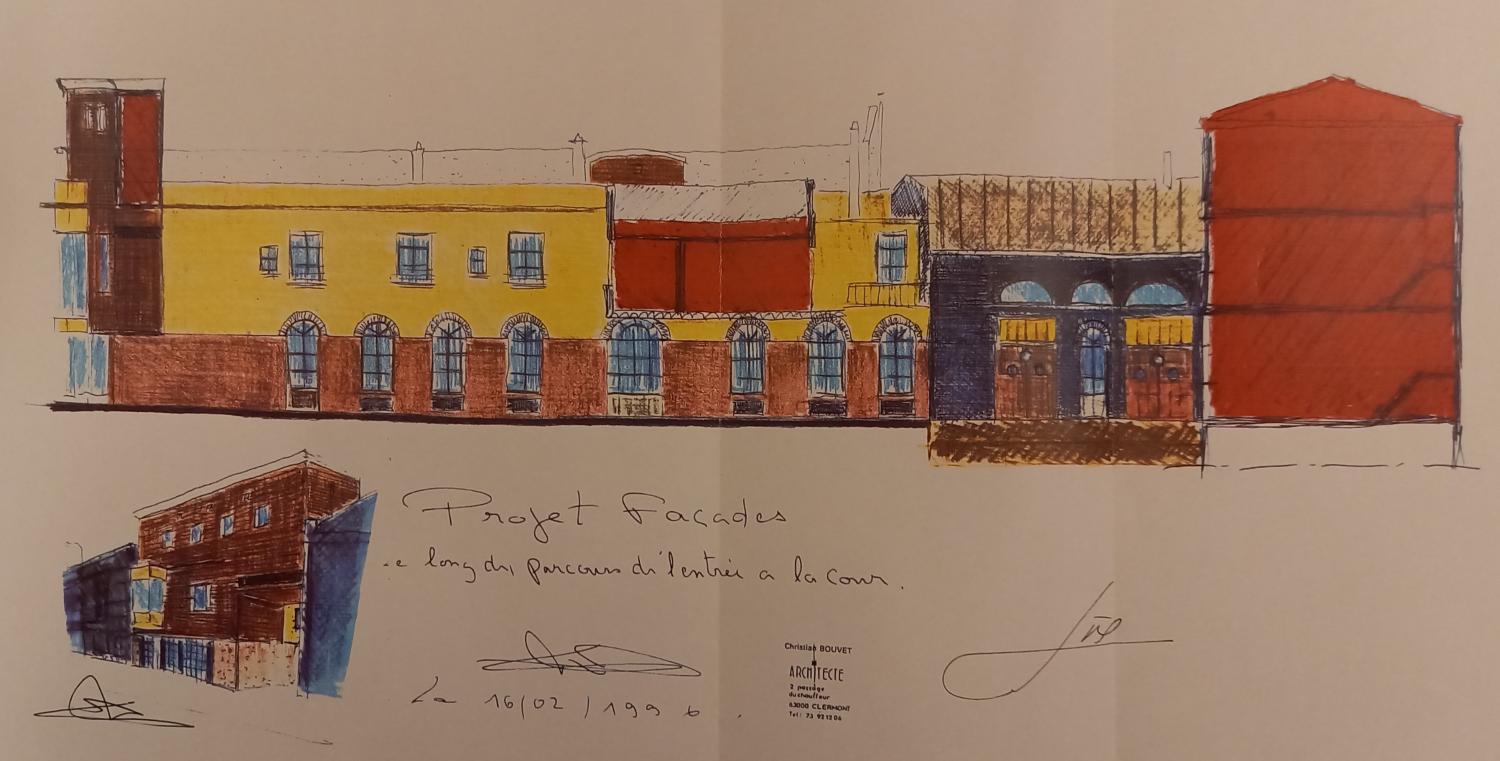

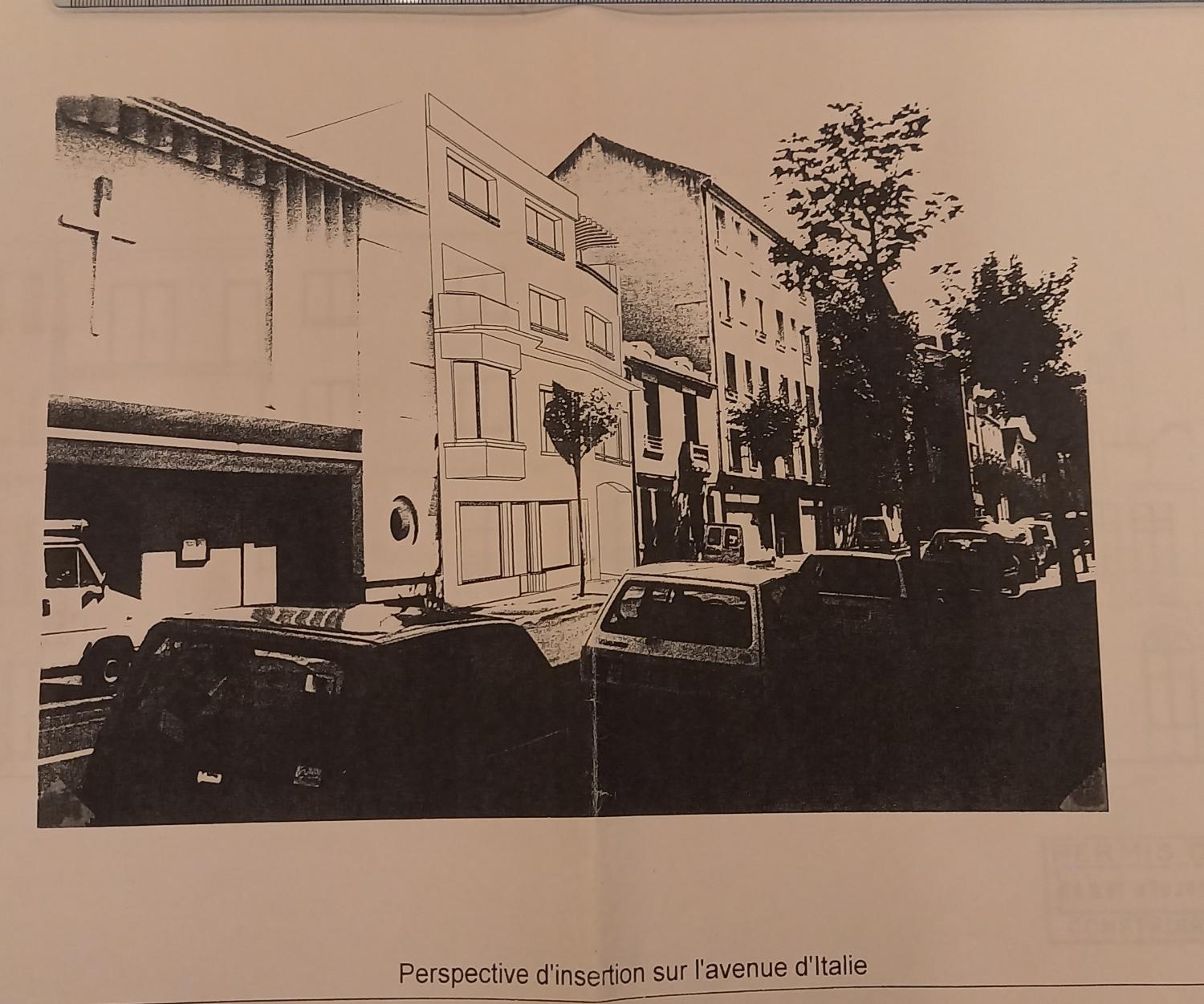

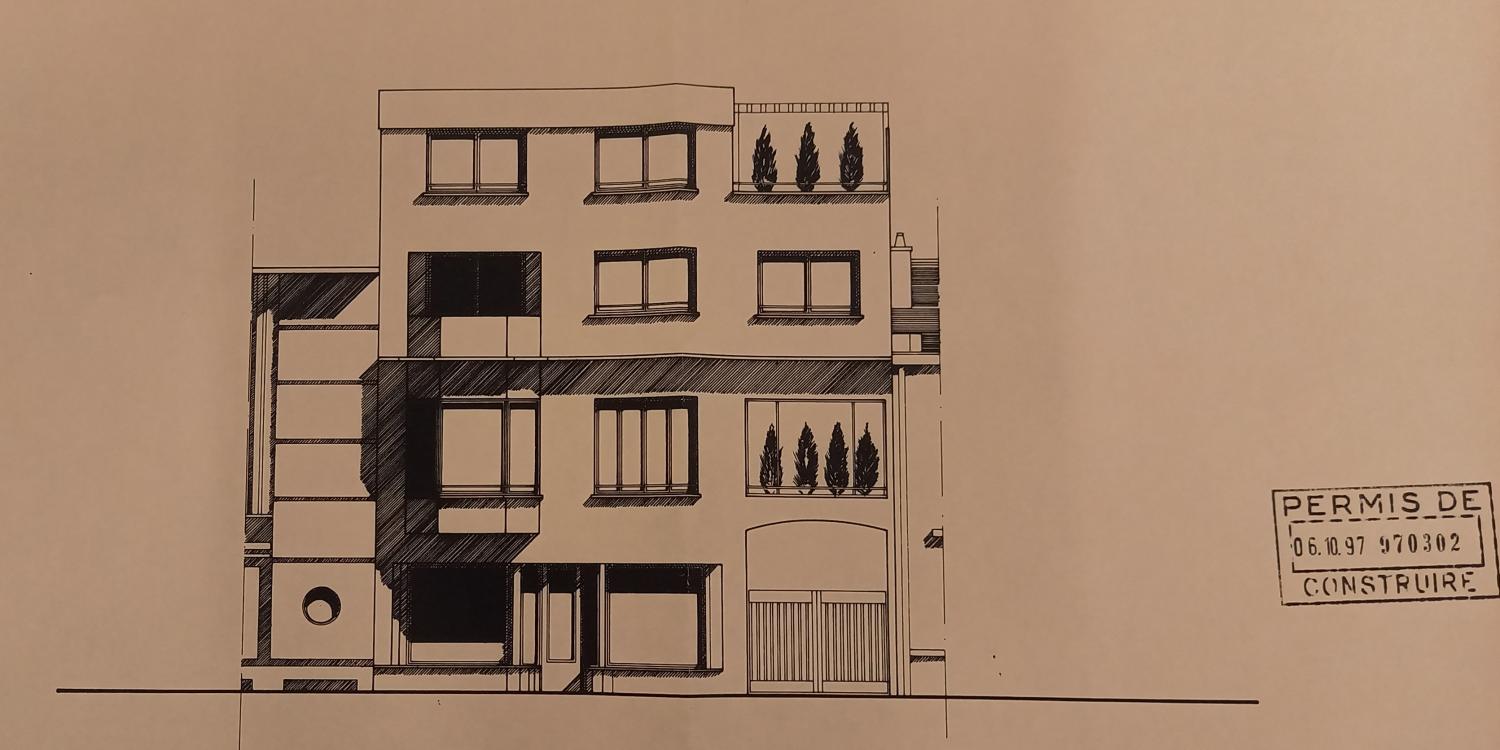

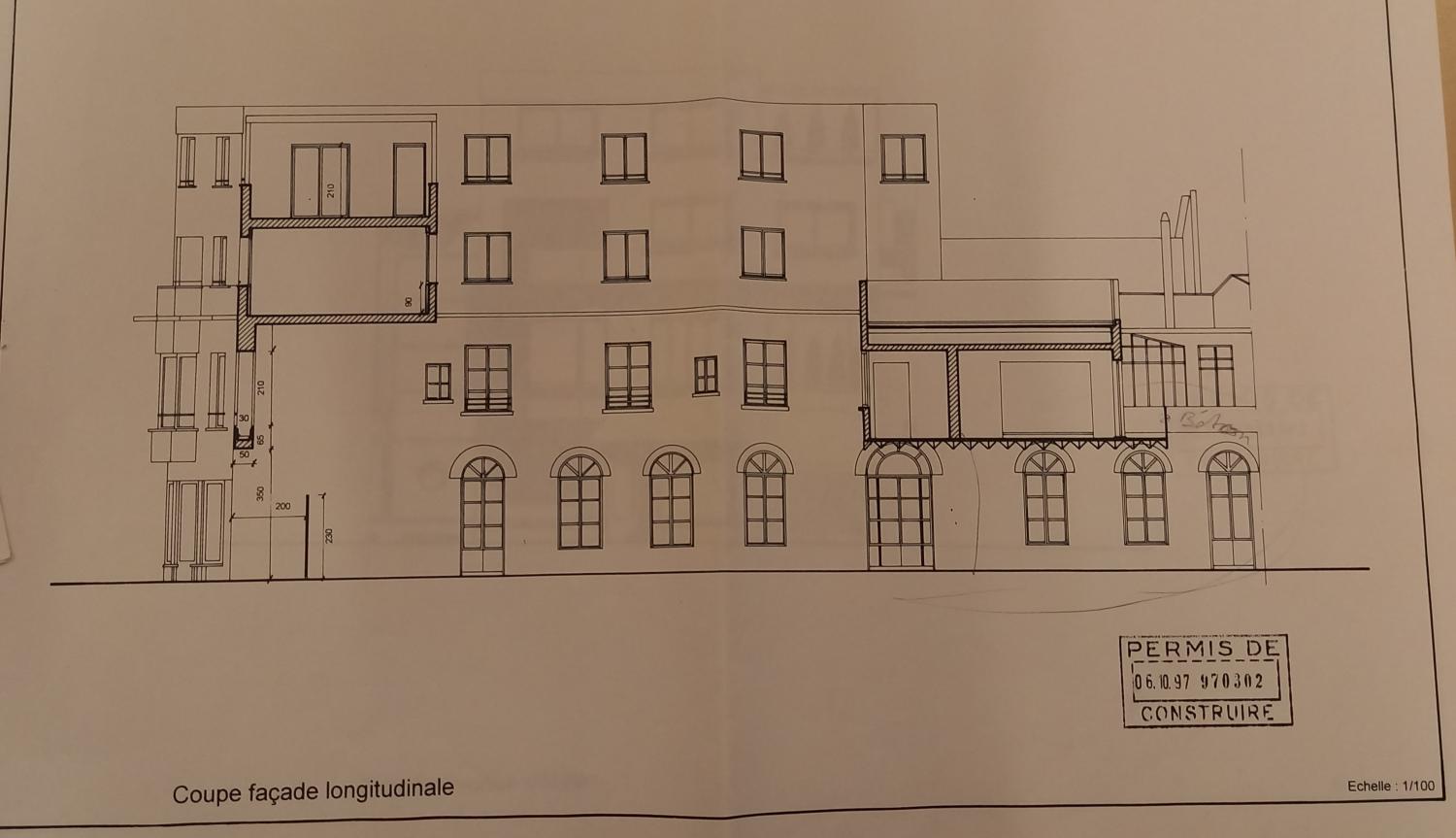

Le long du 17bis, la discontinuité créée par l'allée de desserte du cœur de la parcelle, engendrant une rupture du bâti de rive, persiste. Des projets de comblement par superposition qui auraient permis d'atteindre à un alignement régulier furent ébauchés à la fin des années 1990 mais ne furent pas suivis d'effet. Une notice d'insertion du projet au quartier argumente d'ailleurs dans le sens d'une homogénéisation du bâti de rive en qualifiant l'allée de desserte du terme un peu exagéré de "dent creuse". "L'objectif prioritaire étant de reconstituer sur rue un front bâti de limite séparative à limite séparative afin que l'entrée voiture ne soit plus considérée comme "un trait de scie" entre deux bâtis mais comme un porche (PC 063113 97 Y 0302)". (voir figure IVR84_20246300147NUCA, relevé d'état des lieux de la façade du 17bis, figure IVR84_20246300148NUCA premier projet d'élévation puis figure IVR84_20246300143NUCA second projet).

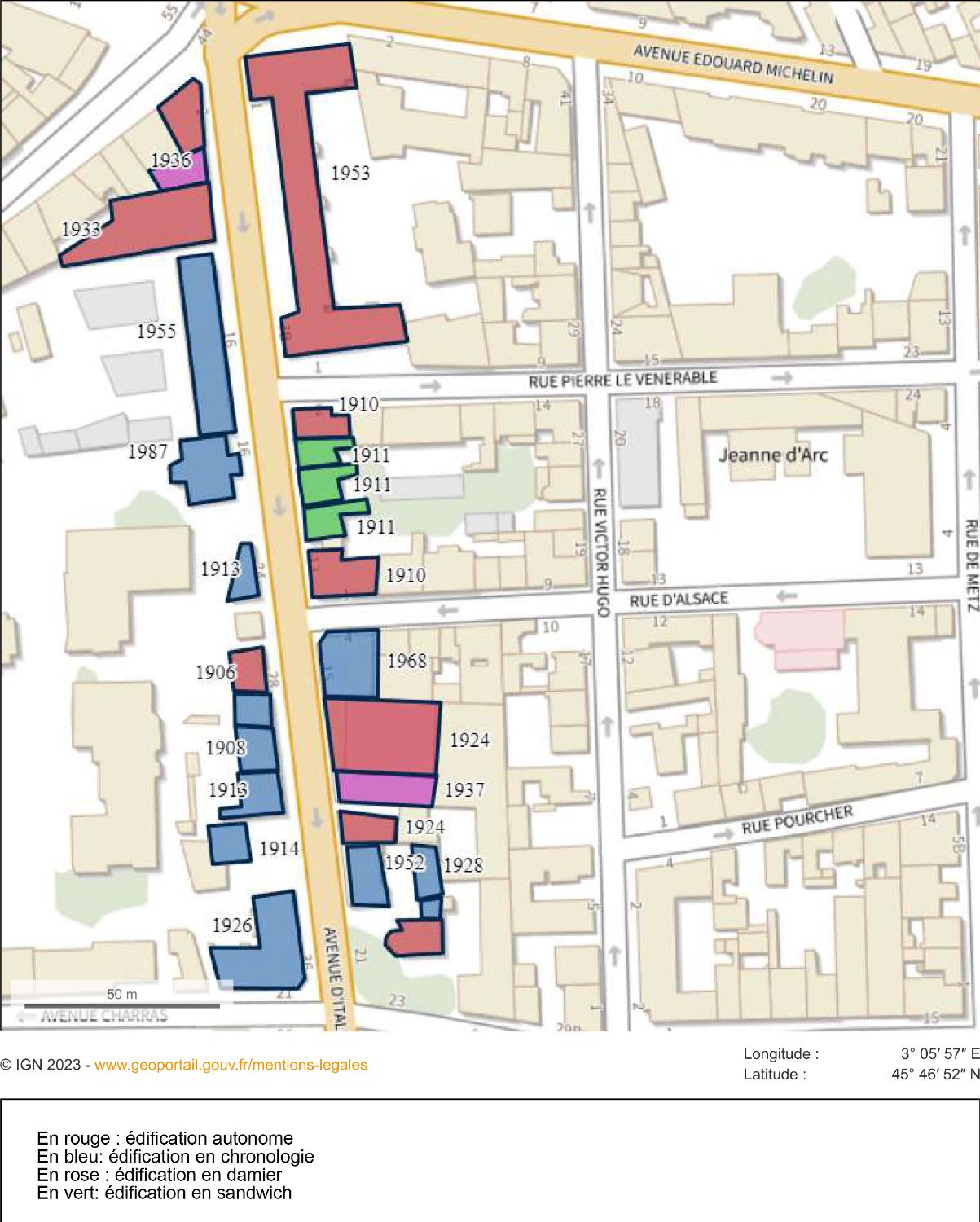

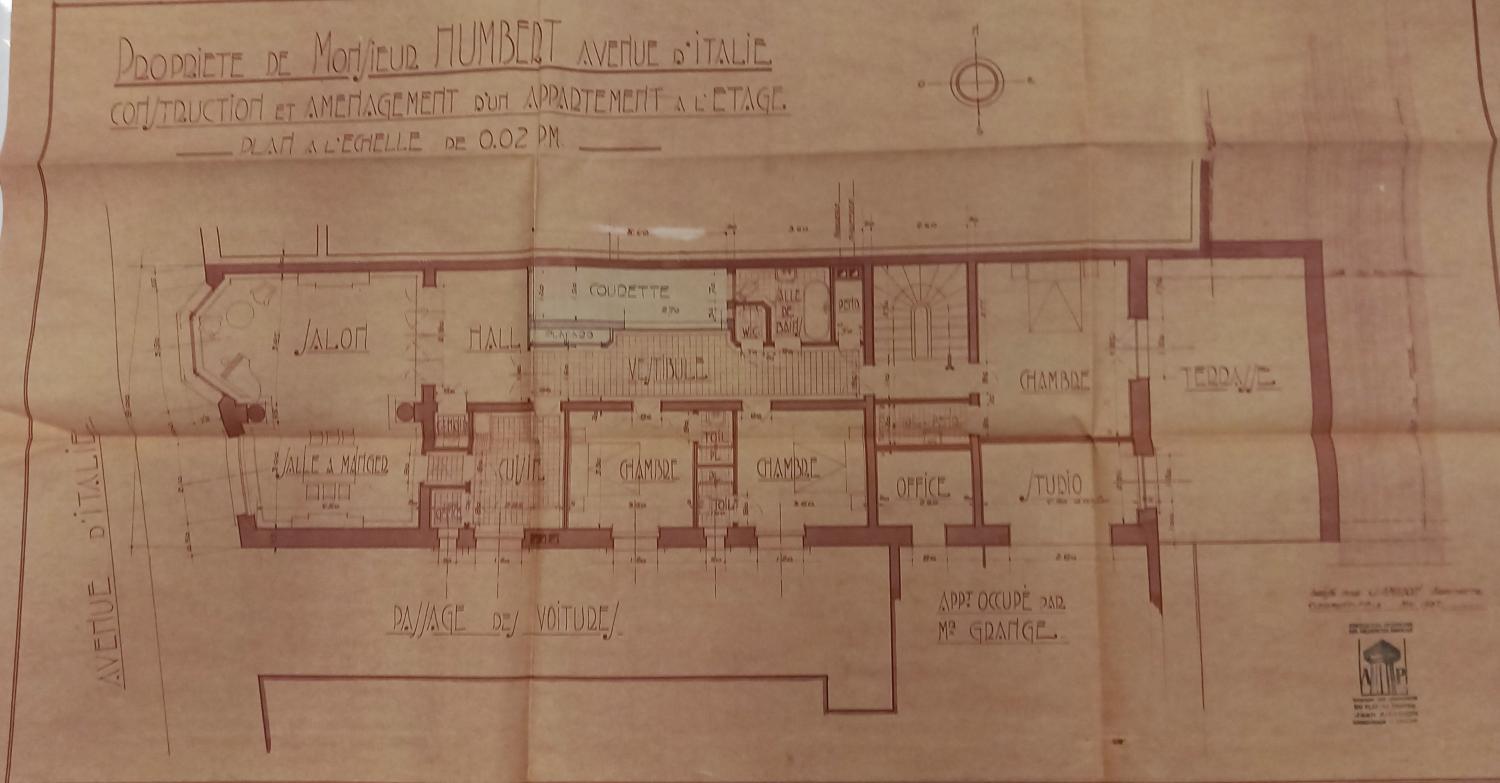

Mode d'édification de rive

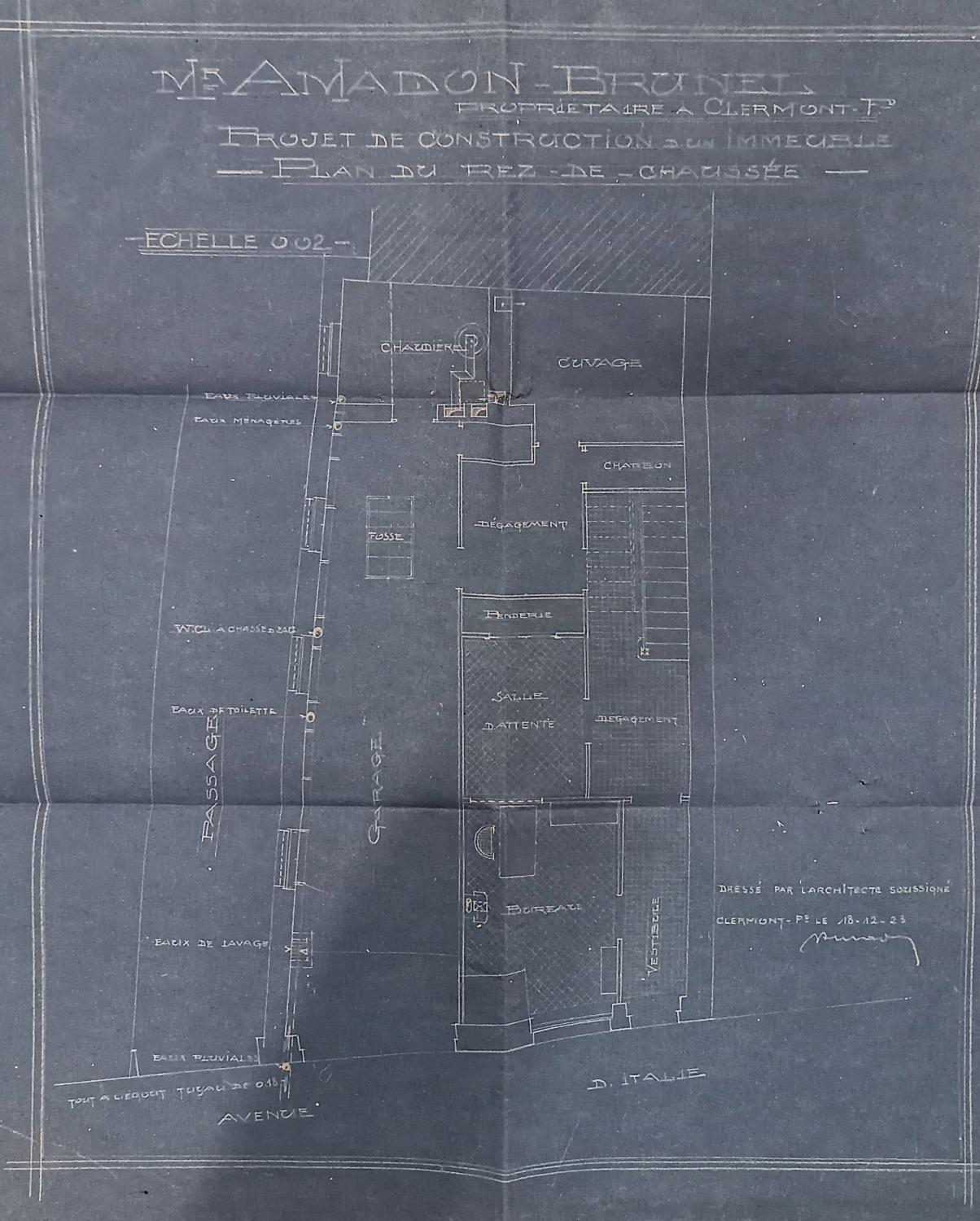

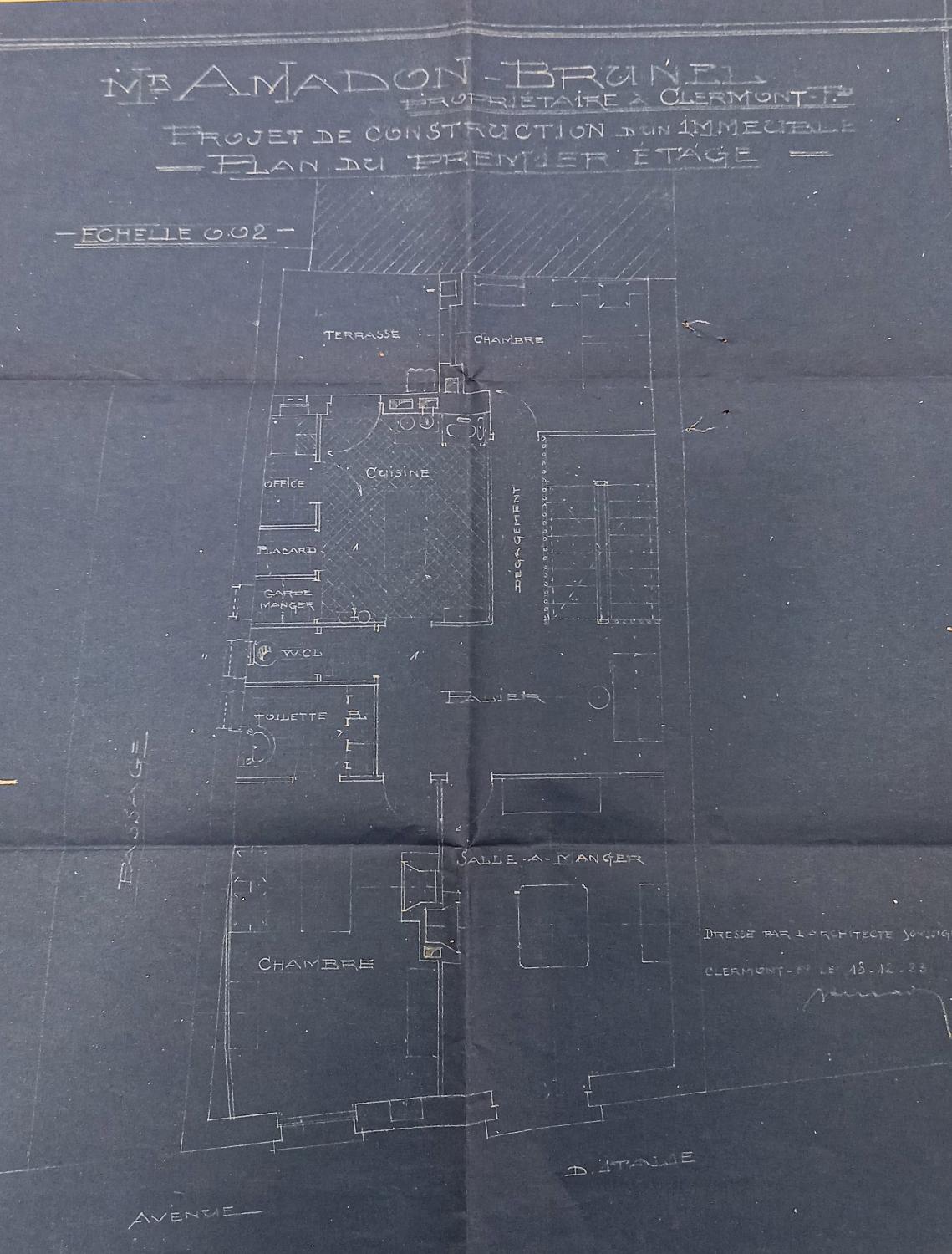

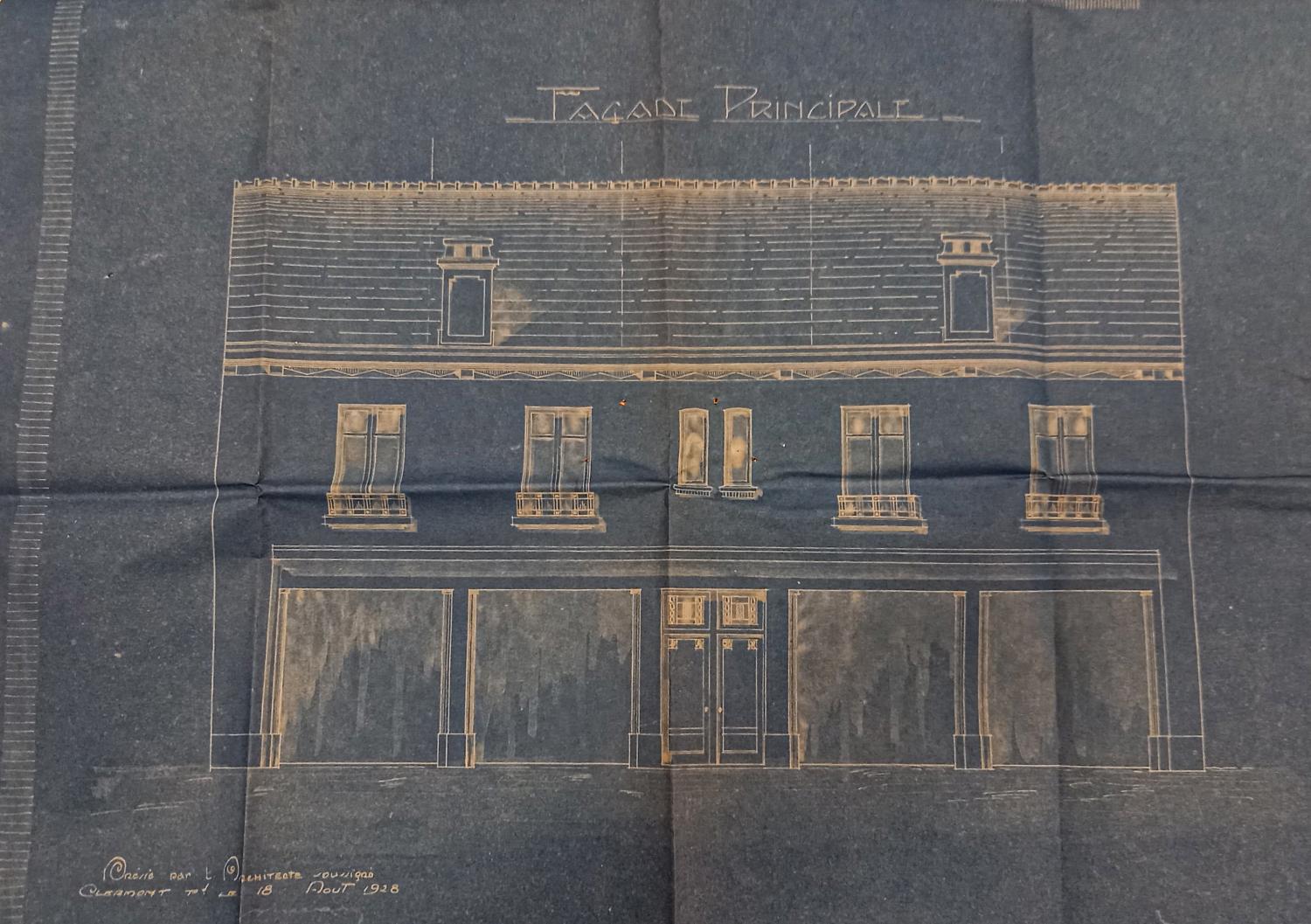

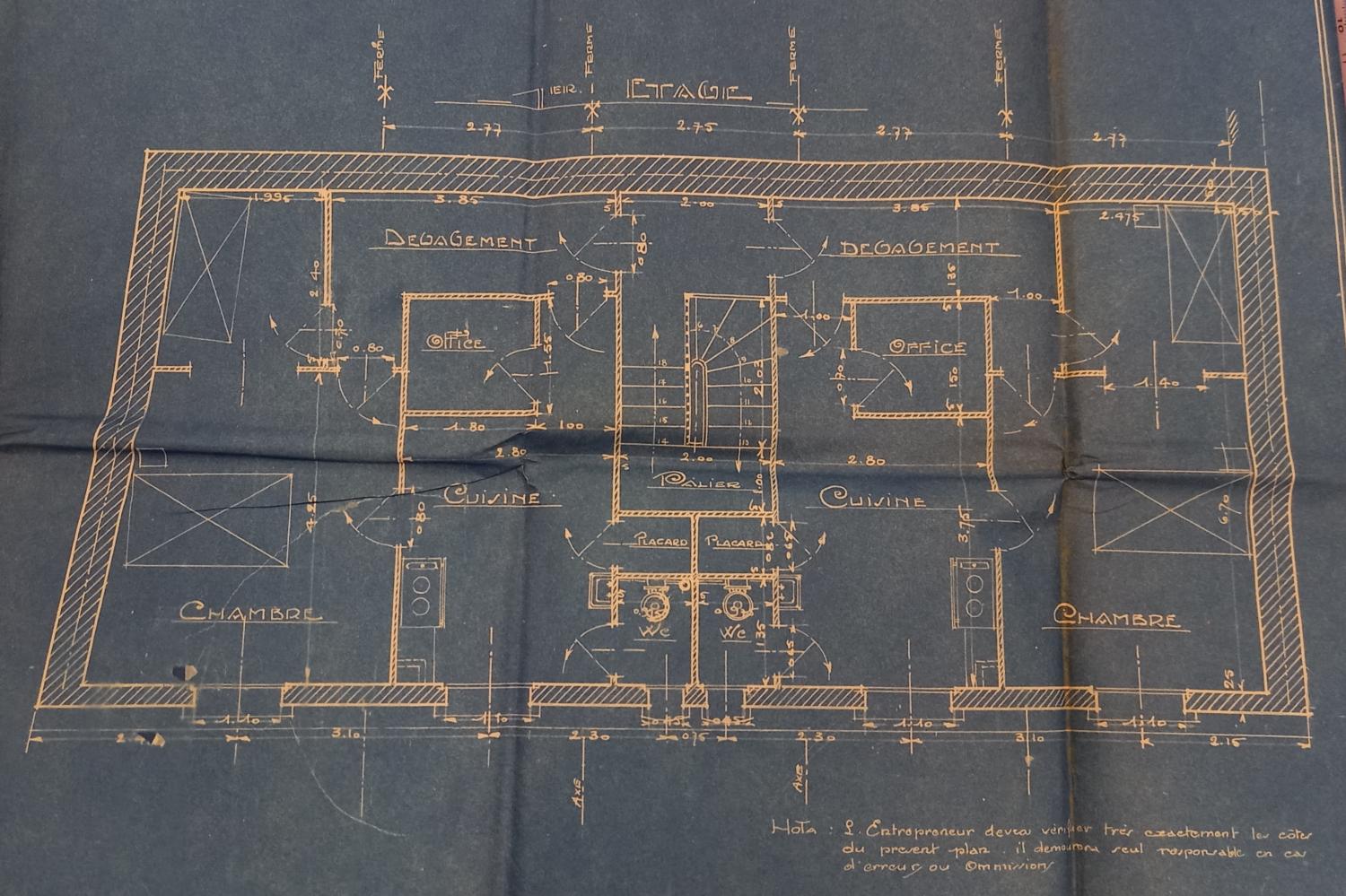

L'édification de cette rive orientale de l'avenue s'effectue par comblement entre les repères que forment des édifices autonomes (voir figure IVR84_20246300118NUDA, les édifices autonomes sont colorés en rouge) dont la caractéristique est d'être de la main d'un même architecte s'appropriant ainsi le lieu. Lorsqu'en 1924 Jean Amadon transforme le bâtiment de la confiserie en garage automobile, il investit également l'actuelle parcelle HW206 située alors dans l'emprise de la cour de l'usine, créant ainsi l'allée de desserte du cœur de l'actuelle parcelle en drapeau HW199 (voir plan cadastral du secteur). Il y édifie, au n°19, une maison à rez-de-chaussée professionnel, afin d'y installer son bureau (en parallèle de sa carrière institutionnelle, Amadon mène une activité en libéral) et étage d'habitation. Il est probable que l'activité de la confiserie cesse alors, puisque l'année 1924 voit également la transformation de la villa patronale qui de local commercial devient immeuble d'habitation (dossier villa de la confiserie Parcelier). En 1928, poursuivant le comblement de l'ancienne cour de l'usine, tout en conservant en partie sa forme, Amadon construit au n°21 un immeuble d'un étage d'habitation sur rez-de-chaussée aménagé en garages automobiles. Cet édifice, dont l'alignement s'inscrit selon le même retrait que la villa de la confiserie Parcelier, occupe le fond de parcelle HW207 (sur la figure IVR84_20246300124NUCA depuis la cour arrière du n°19, on voit son élévation latérale et postérieure en moellons de pierre de Volvic). Il sera occulté dans les années 1950 par un immeuble en alignement régulier, le repoussant en fond de cour intérieure et le rendant indécelable depuis l'avenue (n°21, Antoine Fustier architecte). Enfin, en 1937, Amadon revient sur la transformation du 17 par l'aménagement du cinéma le Vox. C'est alors, que naît la parcelle du n°17bis, située entre le 17 et le 19, édifiée selon un programme reprenant le principe d'un rez-de-chaussée commercial et d'un étage d'habitation.

Homogénéité architecturale

Jean Amadon se conforme à un modèle d'immeuble à un étage d'habitation surmontant un rez-de-chaussée à vocation commerciale (17bis et 19) ou à usage collectif (21). Les deux bâtiments de part et d'autre de l'allée desservant le cœur de la parcelle HW199 adoptent un plan rectangulaire en profondeur, l'élévation principale sur l'avenue occupant par conséquent le plus petit côté. Il en résulte une distribution intérieure se développant en double voire triple en profondeur. La destination d'origine des rez-de-chaussée (activités professionnelle et commerciale) et l'aménagement d'un étage d'habitation correspond au schéma des maisons de commerçant ou artisan. La cessation d'activité professionnelle et commerciale entraîne un effet de rez-de-chaussée aveuglé (la travée gauche du n°19 a par ailleurs subi une modification de baies indiquant le réaménagement du garage, voir dessin de l'élévation d'origine).

L'élévation principale de l'immeuble du n°17bis se caractérise par une rigoureuse symétrie du rez-de-chaussée, soulignée par la courbe de l''encadrement des baies au niveau de soubassement et celle des colonnes engagées flanquant les ouvertures ; symétrie brisée à l'étage par la proéminence du bow-window correspondant à la pièce de réception (le salon). Cette mise en avant d'une pièce de réception se retrouve au n°19 par le balconnet de la travée droite correspondant à l'emplacement de la salle à manger. Le n°21, à présent invisible depuis l'avenue, quitte le modèle de la maison d'artisan. Il est doté d'un rez-de-chaussée aveugle puisque dédié au remisage des automobiles. L'étage est régi par une symétrie correspondant à une distribution intérieure des appartements de part et d'autre de l'escalier central. Les traits distinctifs de cet ensemble architectural sont une prise en compte fonctionnelle des intérieurs (les garages automobiles ne sont pas si courants à l'époque), une rigueur esthétique et une modestie de l'enveloppe des bâtiments. Au début des années 1950, Antoine Fustier, pour l'immeuble implanté en devant de parcelle au n°21, adopte un schéma synthétisant l'ensemble de ces éléments (rez-de-chaussée aveugle pour l'implantation des garages, emploi de la courbe pour l'embrasure et l'entablement de la porte d'entrée, modénature de l'élévation principale traitée en symétrie, distribution symétrique des appartements implantés de part et d'autre de l'escalier central) en s'inscrivant en revanche dans une enveloppe plus développée entraînant une rupture d'échelle qui crée l'apparition d'un mur d'héberge à gauche et d'une élévation aveugle à droite.

Conservatrice du patrimoine. Responsable de l'unité Ressources du Service Patrimoines et Inventaire général de la région Auvergne-Rhône-Alpes.