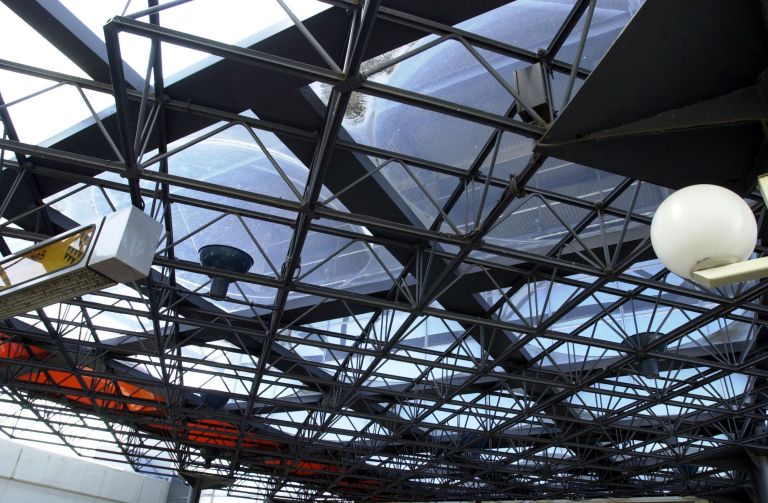

C'est en 1963, sous l'égide de Louis Pradel, qu'émerge l'idée du percement du tunnel de Fourvière, doublant celui de la Croix-Rousse. Ce tunnel destiné à l'autoroute A6 débouche en plein centre ville et il faut permettre aux automobiles et aux camions de traverser la presqu'île pour rejoindre l'autoroute A7. Dans les années 1970, les premières études mettent en évidence la nécessité d'une amélioration conséquente de l'accessibilité au centre. Il s'agit de favoriser l'automobile : l'autoroute est la donnée de base. Il faut trouver une transformation capable de mêler le trafic urbain à celui de l'autoroute PLM (A6-A7). L'enjeu essentiel est de rapprocher les infrastructures des différents modes de transport ; le complexe, rapidement rebaptisé "centre d'échanges", est destiné à faciliter les échanges entre les usagers des différents modes de transport individuels ou collectifs. Le premier projet de R. Gagès, assisté de G. Vanderaa, propose de situer l'essentiel des fonctions au-dessus de la gare. Mais la SNCF refuse l'idée de cette gare-pont construite sur son domaine. Ce refus ajouté à celui du ministère de la Justice de déplacer les prisons conduit à une organisation qui procède de la synthèse de ces impératifs : éclatement ou accès du trafic en provenance ou à destination de l'autoroute, à destination ou en provenance du réseau des voies urbaines ; insertion d'une station de métro ; installation d'une gare centrale routière; aménagement d'un parc de stationnement ; organisation de tous les éléments d'animation et agencement des circulations piétonnes assurant l'ensemble des relations internes et externes du centre d'échanges et participant à l'aménagement général de l'axe piéton nord-sud. L'ouvrage mis en chantier en 1972 et inauguré le 25 juin 1976 est un équipement fonctionnel, au bénéfice des transports en commun urbains, suburbains et régionaux. Orienté est-ouest et implanté sur l'ancien cours de Verdun, il rassemble au-dessus d'un noeud autoroutier et routier en plein centre-ville, ce qui est à peu près unique dans une ville ancienne, une station de métro, des stations de bus, une gare routière, une station de taxis, un vaste parking, un centre commercial, des jardins suspendus, un musée et un mail piétonnier qui relie la gare SNCF toute proche à la place Carnot.

Les architectes Guy Vanderaa, Jacques Rey, la Société des Grands Travaux de Marseille et Jean Prouvé assistent René Gagès. L'ensemble, dont le coût est estimé à 240 MF est géré par la COURLY (Communauté Urbaine de Lyon). Ce centre, par la multiplicité de ses fonctions, par la diversité de ses modes d'utilisation, comme par sa position dans le centre-ville, ne pouvait se référer aux modèles architecturaux traditionnels. Il est le précurseur des plateformes multimodales. L'expérience britannique, l'originalité du groupe TECTON et de son architecte phare Lubetkin, sa liaison avec les ingénieurs (ARUP), son organisation structurée (ATO, Organisation des Architectes et Techniciens créée en 1935) ouvrent une voie de valorisation technologique très forte. Cette source d'inspiration peut se déceler dans le traitement du centre d'échanges de Perrache et dans d'autres, autant de projets qui, dans cet esprit, ont à leurs bases cette liaison avec la technique représentée à Lyon par les passages de Jean Prouvé. Par ailleurs à Lyon, dès le milieu des années 1960, l'émergence des sciences humaines et de l'opposition grandissante à la démolition des quartiers anciens (sauvegarde de la rue Mercière et du quartier Saint-Jean) contestent le productivisme triomphant, préconisent de redonner forme à la ville et de conjuguer d'une nouvelle manière espaces collectifs et espaces individuels. Naissent alors de multiples propositions de mégastructures (Archigrame, Kenzo Tange).

Deux réalisations lyonnaises illustrent cette période : l'université de Bron-Parilly de R. Dottelonde et le centre d'échanges de R. Gagès. Celui-ci fait appel à Prouvé pour la maîtrise technique et comme conseil pour les façades. F.R. Cottin réalise avec lui un immeuble à Lyon dit "Les Cèdres" où plusieurs types de panneaux sont mis en place. A la même époque, J. Perrin-Fayolle fait travailler Prouvé pour l'Institut national des Sciences appliquées. R. Dottelonde encore en 1970 pour les façades de Bron-Parrilly. Le GERAU enfin en 1974 pour les façades de bâtiments de bureaux à Vénissieux. Il faut mentionner également quelques stations-services de la compagnie Total, situées dans la région, construites à partir d'un prototype mis au point par Prouvé en 1970. Déjà au 19e siècle, avec la construction de la gare, le quartier Perrache est scindé en deux parties très différenciées : un quartier résidentiel au nord d'un vaste mail et au sud une zone industrielle (gare d'eau, entrepôts...). Le remplacement du cours de Verdun par le très contesté bâtiment brutaliste, non dénué de qualités plastiques avec ses jeux de volumes, sa polychromie et sa façade-miroir, accentue la coupure. La rénovation de la gare, sa traversée par une passerelle en prolongement du centre d'échanges et la desserte directe de l'arrière des voûtes, matérialisée par la "porte sud", sorte d'arc de triomphe ponctué par une imposante horloge se voulant le symbole du désenclavement du quartier, est réalisée en 1981 sous la direction d'Eugène Gachon (Le mouvement électrique de l'horloge de Perrache est dû à la société Brillié). Mais si la passerelle propose une liaison entre la gare de Perrache et le centre d'échanges, il ne résout pas la liaison entre le nord et le sud de la presqu'île. Aux multiples fonctionnalités de ce bâtiment s'ajoute la réalisation, en 2001, des terminaux des lignes de tramway.