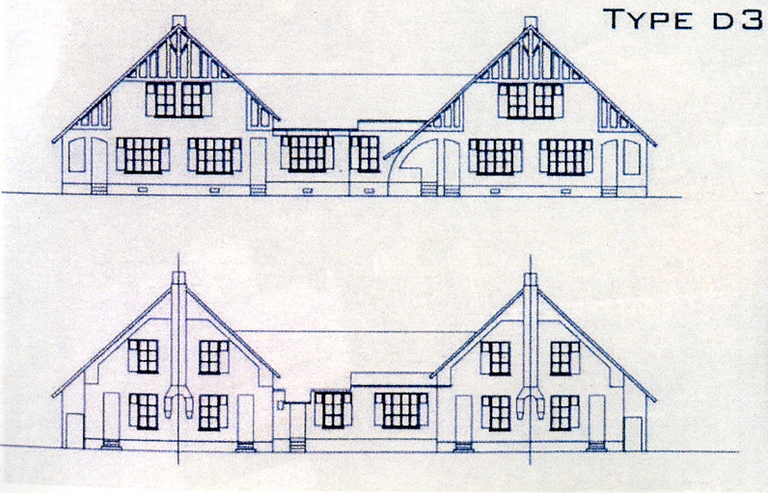

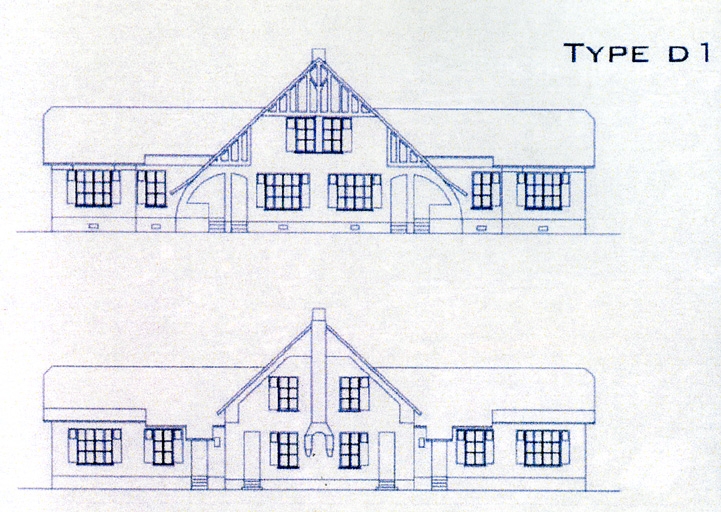

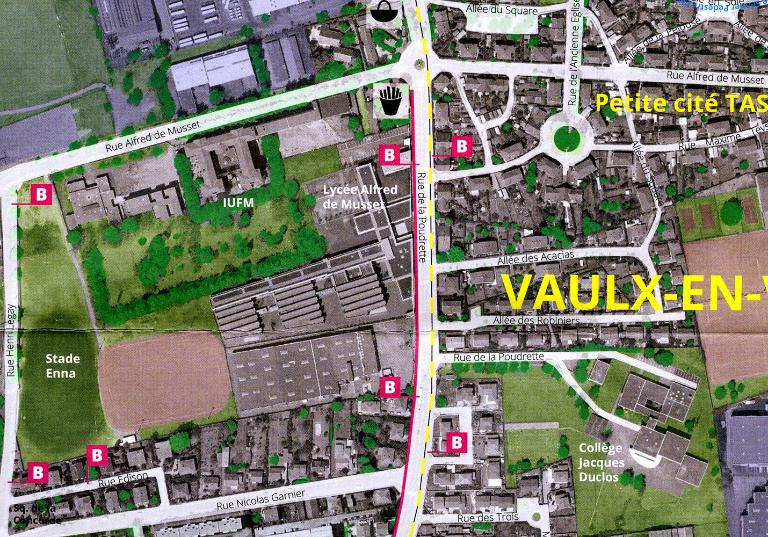

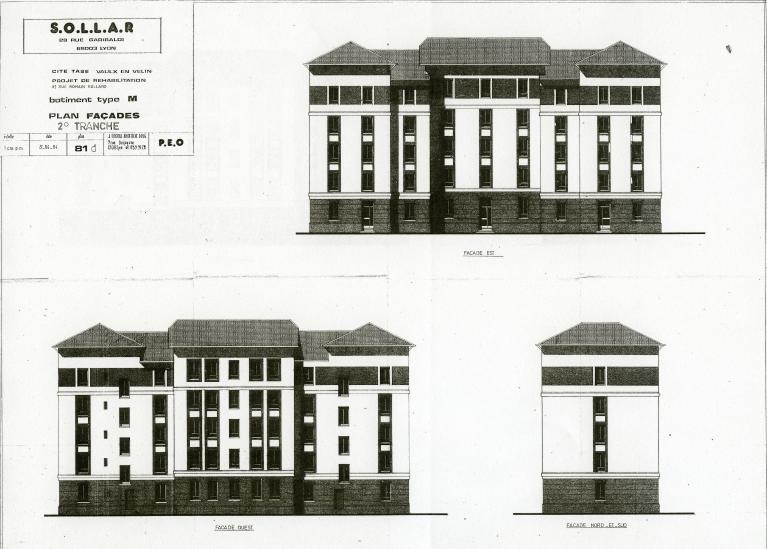

Cette cité industrielle est conçue en 1924 pour avoir son entière autonomie sur un terrain de 20 hectares contigu à l´usine Gillet qui en a financée la construction et dont son organisation reflète la hiérarchique de l'usine. Cette cité ouvrière appelée également cité des jardins, est l'une des plus importantes de la région lyonnaise et des plus élaborées sur le plan architectural et urbanistique conçue par les architectes DESSEUX et ALEXANDRE. Elle comprend la grande cité composée d´immeubles collectifs (500 logements) située avenue Roger-Salengro (cf annexe), et de la petite cité représentant 97 maisons individuelles avec jardin (d´inspiration cité alsacienne), et de types architecturaux différents selon la fonction dans l´usine ou la nationalité. L'attribution d'un logement dans la petite cité était comprise dans le contrat de travail et se faisait en fonction de la catégorie socioprofessionnelle de l'employé. Les ingénieurs, chefs d'atelier, contremaître étaient logés dans des logements plus spacieux, plus confortables qui correspondent à trois types de maison. Les ouvriers étaient logés dans des pavillons comprenant 4 logements (quatre types existaient pour les maisons ouvrières). Cette cité est desservie par des allées sinueuses, trois grandes villas pour les directeurs, sont localisées un peu à l´écart (rue de la Poudrette). Sont conçus également, un foyer de jeunes filles dit hôtel Jeanne d´Arc avec un parc boisé (cf fiche développée en annexe) qui est devenu plus tard un IUFM, une église construite en bois avec des dons de la famille Gillet, démolie en 1966 et reconstruite par l´évêché à proximité de l´usine (chapelle Saint-Joseph), une école, un stade, une crèche, un centre médico-social, et des commerces. Après la fermeture de l'usine, les petites cités ont été revendues à leurs locataires ou à des habitants des grandes cités. Certaines maisons conservent leur aspect d'origine d'autres ont été transformées. La plupart des logements ont subit des modifications, pour les rendre plus fonctionnels, installation de salle-de-bains, agrandissement de pièces...

Périodes de construction : 1924, la petite cité composée de maisons individuelles ; 1926, la grande cité qui se compose d'immeubles collectifs de type HBM ; 1953, cinq nouvelles maisons jumelées sont construites au sud-est de la cité ; 1958, huit nouveaux pavillons sont édifiés le long de l’allée des Acacias. La cité Tase d'un intérêt patrimonial évident est liée à l'histoire d'une usine phare de la région lyonnaise et reste le témoignage d'un mode d'habitat ouvrier, préservé et d'une grande cohérence. L'ensemble du site usine et cités mériterait la création d'une ZPPAUP (AVAP) qui permettrait une meilleure gestion de cet ensemble.

Après une phase de concertation, en 2004, le Grand Lyon désigne un urbaniste en chef (Bruno Dumetier, du cabinet AABD) en charge d'établir le projet urbain pour l'ensemble du "Carré de Soie" où est mis en avant semblerait-il, la prise en compte du patrimoine comme l'un des piliers du développement à venir.

pour citer cette étude :

Nadine Halitim-Dubois : Cité ouvrière dite cité Tase, 2007. URL : https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/cite-ouvriere-dite-cite-de-la-soie-ou-cite-tase-petite-cite-grande-cite-hotel-jeanne-d-arc-dite-maison-de-famille-parc/1d0ad112-3514-43bd-83fe-c514797fe8df

© Mission Carré de Soie