Dès 1579, la nécessité de loger les élèves à proximité du collège conduit à la création d'un pensionnat dans des granges jouxtant le collège, acquises auprès de l'Aumône générale, et remises aux jésuites le 3 juillet 1604. En 1607, un premier pensionnat est aménagé dans la partie nord du nouveau collège (voir Ill. IVR82_19776900175X), détruit lors de l’incendie de 1644. Durant tout le 17e siècle, des élèves seront logés et répartis dans l'ensemble des bâtiments, solution peu satisfaisante.

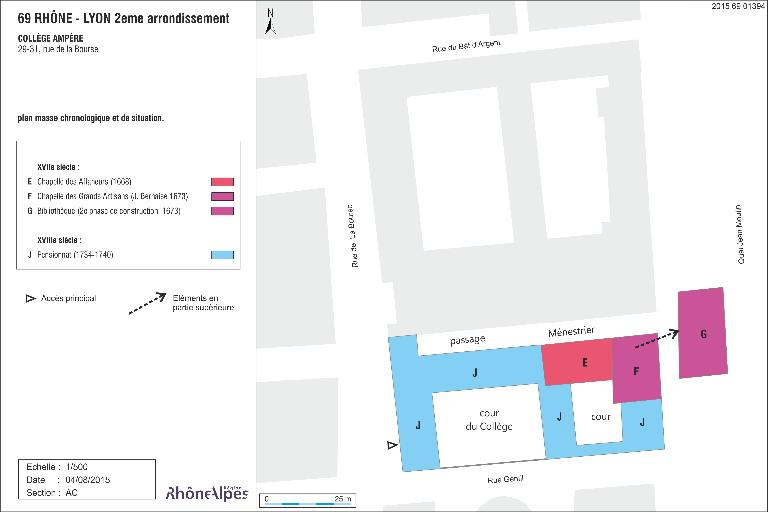

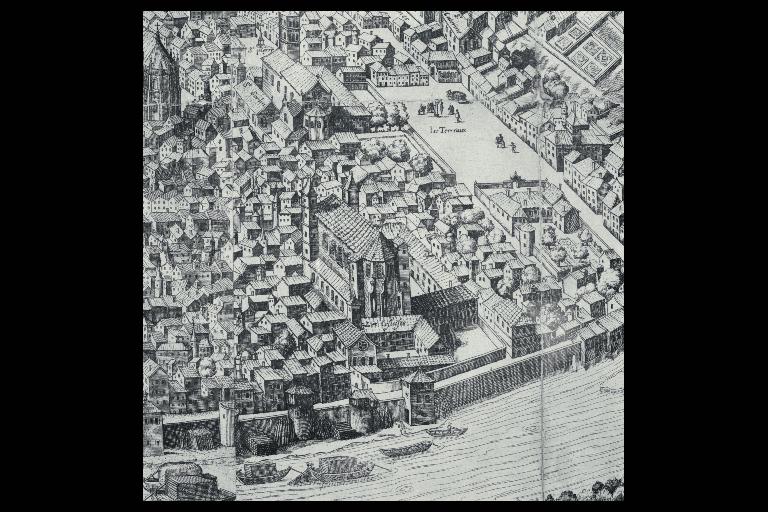

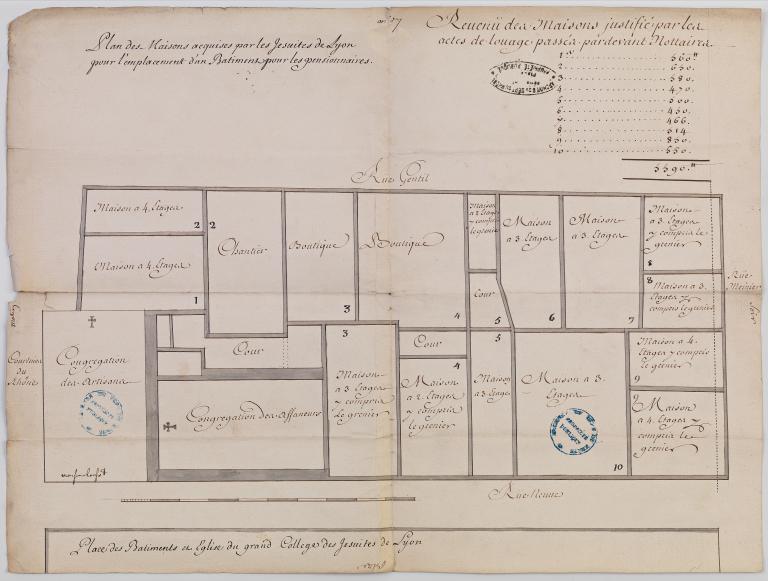

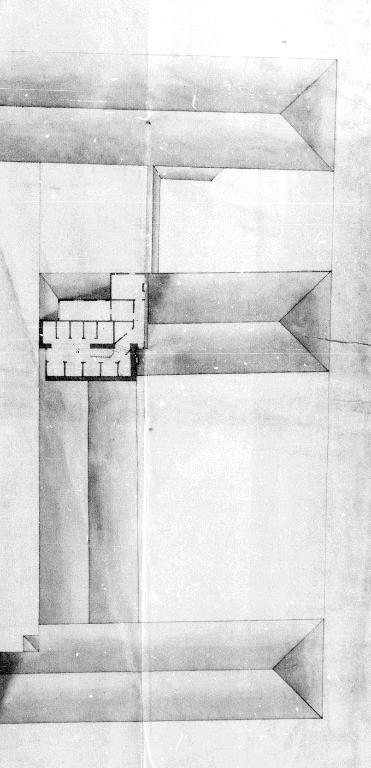

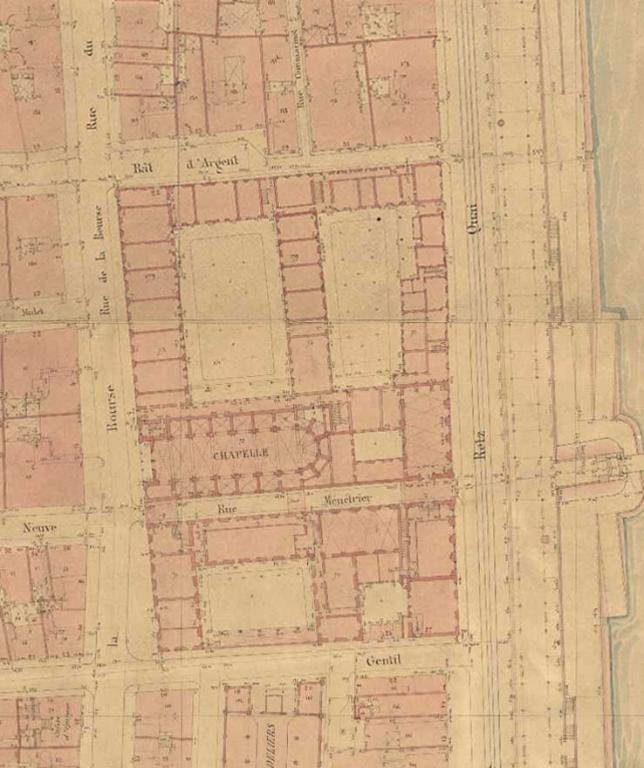

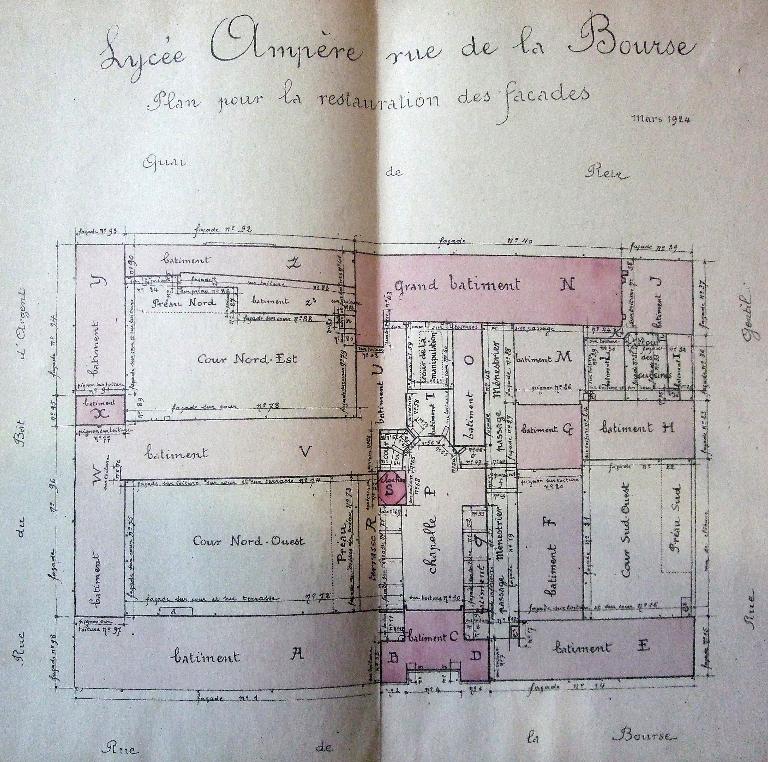

Par délibération du 30 septembre 1706, le Consulat accepte donc de financer la création de chambres pour les pensionnaires dans l'enceinte du collège, en versant 1000 livres pendant huit ans (AC Lyon, BB 266). Cette rente ne correspond pas au projet des jésuites, envisagé dès 1664 (AD Rhône, 1 D 13), lesquels souhaitent faire édifier un bâtiment indépendant du collège à l'usage des pensionnaires. Pour ce faire, ils ont commencé à acquérir des bien-fonds dès les années 1680 (AD Rhône, 1 D 14), acquisitions qui deviennent particulièrement nombreuses entre 1712 et 1713. Toutes ces propriétés sont situées entre l’actuel passage Ménestrier et la rue Gentil, où se trouvent déjà les chapelles des congrégations des Grands Artisans et des Affaneurs (AD Rhône, 1 D 15-7), définissant ainsi l'emprise future du pensionnat. Parmi elles figurent les maisons Saint-Louis, de Camille Beck de la Valsonnière, des sœurs Chevelu, de Pierre Colobeau, de Jean-Baptiste Delaroche, écuyer et avocat du roi, de François Gravier de Pramol (AD Rhône. 1 D 15 1-6), de Denis Dechez (AD Rhône, 1 D 13), et de Pierre Chenevière (AD Rhône. 1 D 15-12) (voir plan IVR82_20146902422NUCA). L'ensemble est cédé à la Ville le 29 novembre 1731, laquelle accepte en contre-partie de financer la construction de ce nouveau bâtiment (AC Lyon, BB 295) et s’engage à verser 10000 livres par an pendant dix ans. Le prix-fait est cosigné le 1er Février 1733 par les Pères Etienne Lombard, recteur, Jacques Fulchiron, principal des pensionnaires et François Guérin, procureur syndic du collège : Claude Perrache et son fils Paul, maîtres charpentiers, architectes et entrepreneurs sont choisis pour réaliser les travaux du pensionnat, après démolition des maisons existantes. Il semble que les pères jésuites aient sinon donné le plan, du moins participé à son élaboration (AD Rhône. 1 D 15 [s.n.], fol.1). Ce bâtiment, dont le coût dépasse le budget initial, nécessite une aide financière supplémentaire du Consulat (12000 livres) pour l'achèvement des travaux, votée le 15 décembre 1740 (AC Lyon, BB 302).

En 1762, la Sénéchaussée procède à un premier état des lieux, en même temps que celui du collège ((AD Rhône, 2 D 62). Le 1er août 1763, les oratoriens prennent possession des meubles et effets du pensionnat (AD Rhône, 1 D 1 : Reconnaissance du Père Laurent d'Anglade, chapitre 4, art. 5-1)

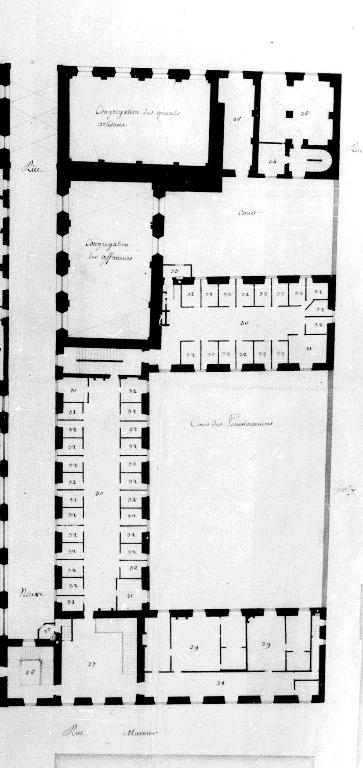

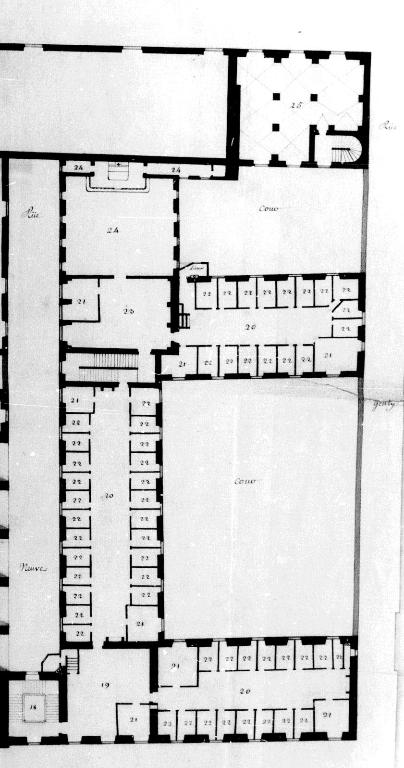

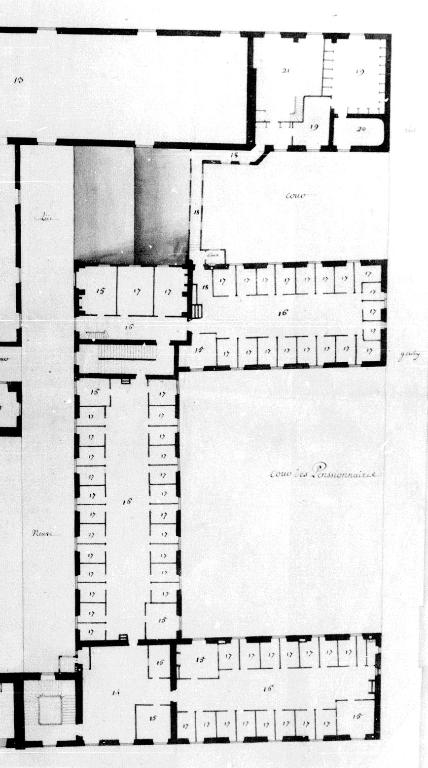

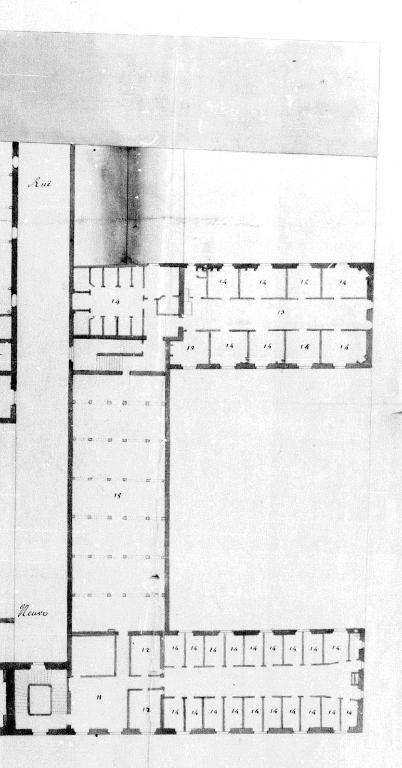

Distribution du pensionnat au 18e siècle

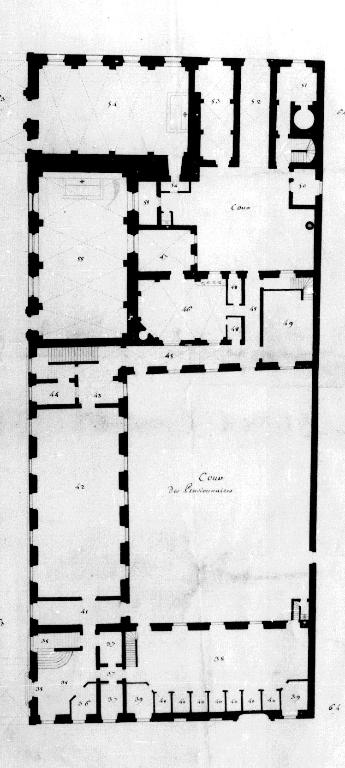

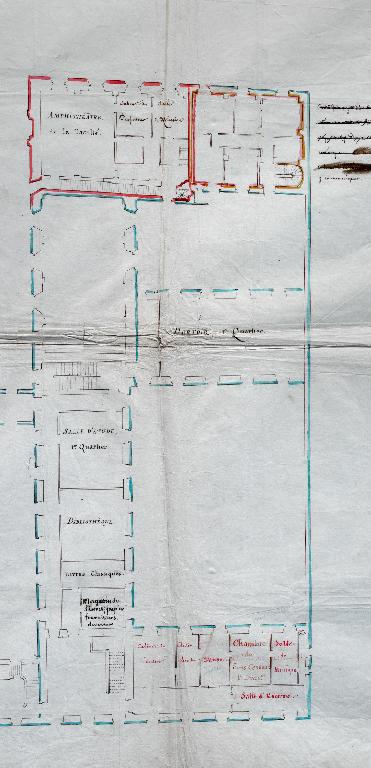

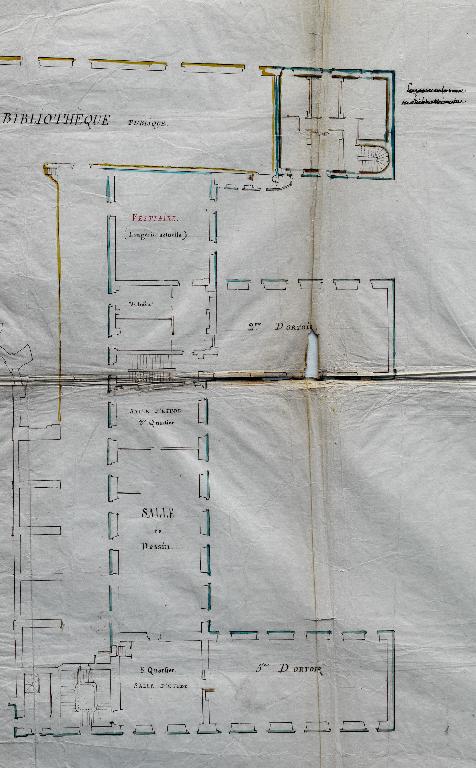

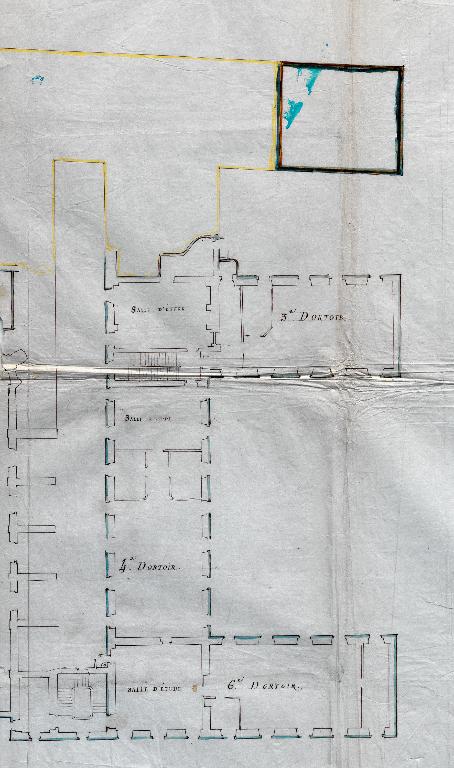

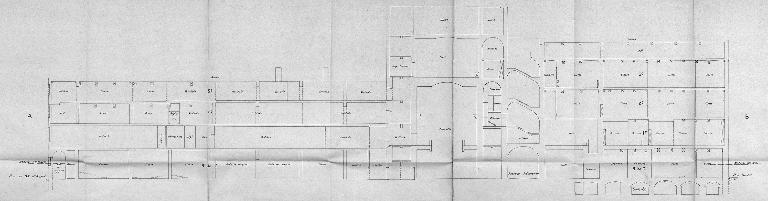

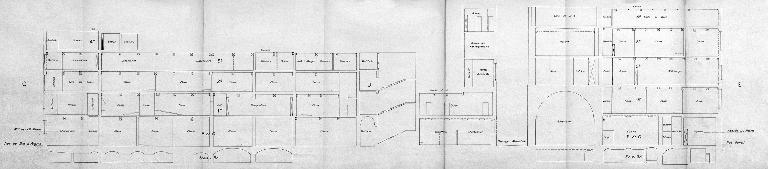

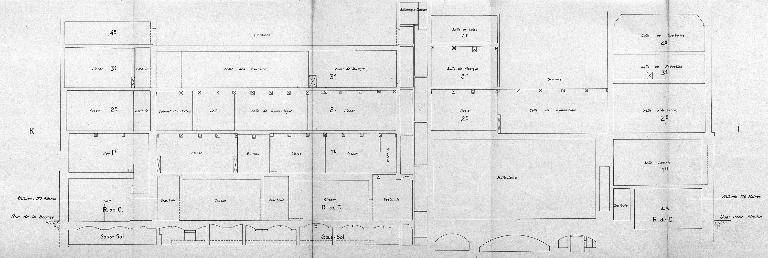

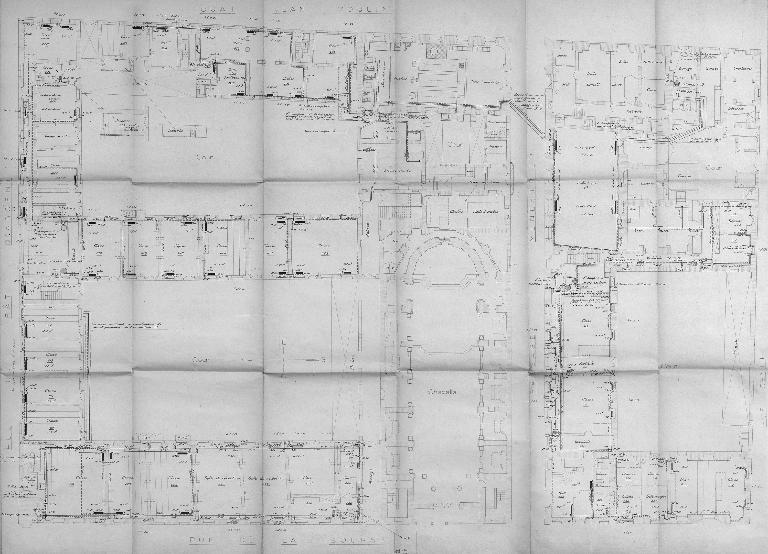

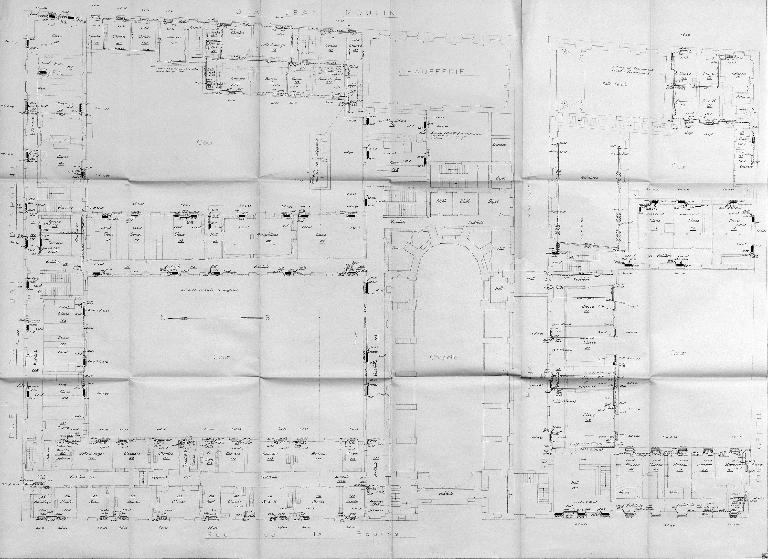

Les plans et état des lieux de 1763 (AC Lyon, 1 S 115 et AD Rhône, 3 D 1) permettent, comme pour le collège, d'avoir une idée précise de la distribution.

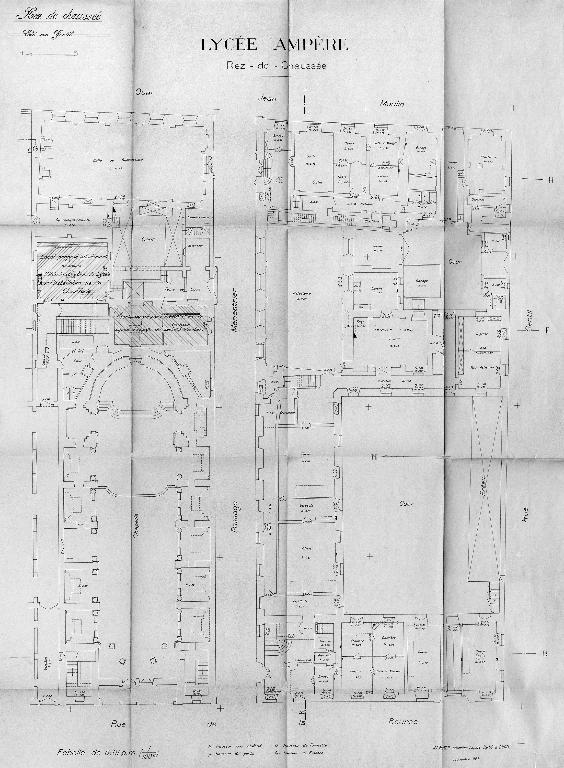

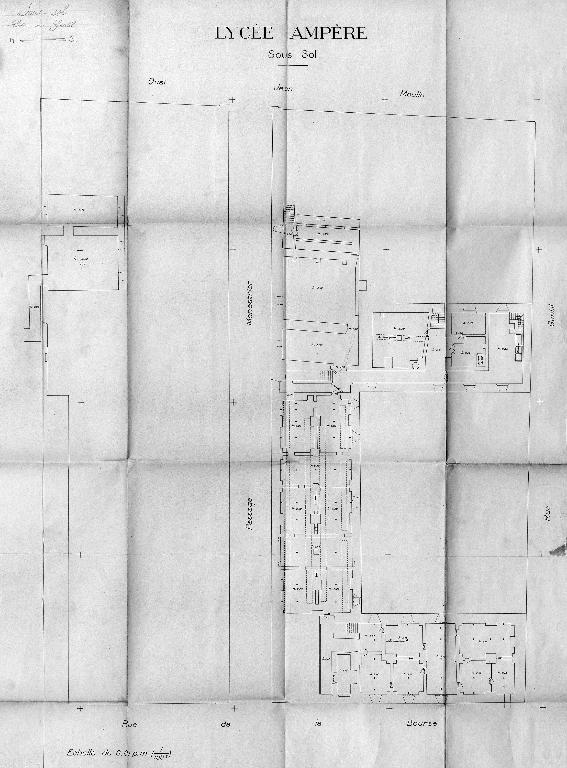

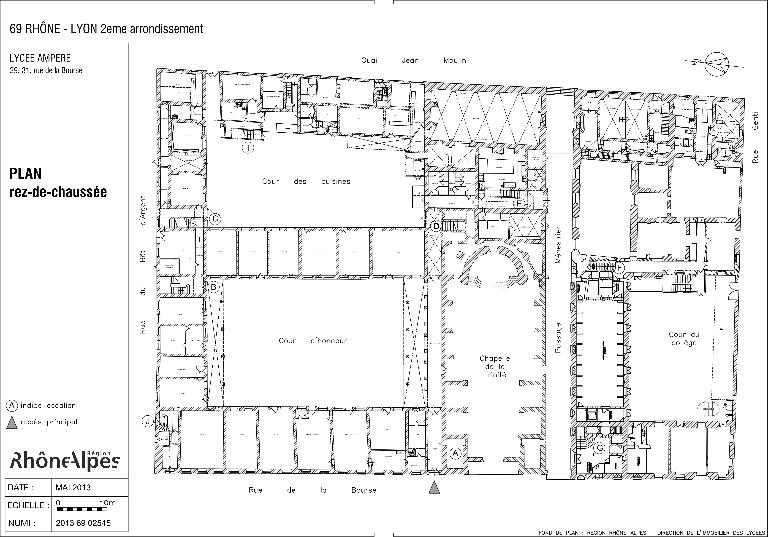

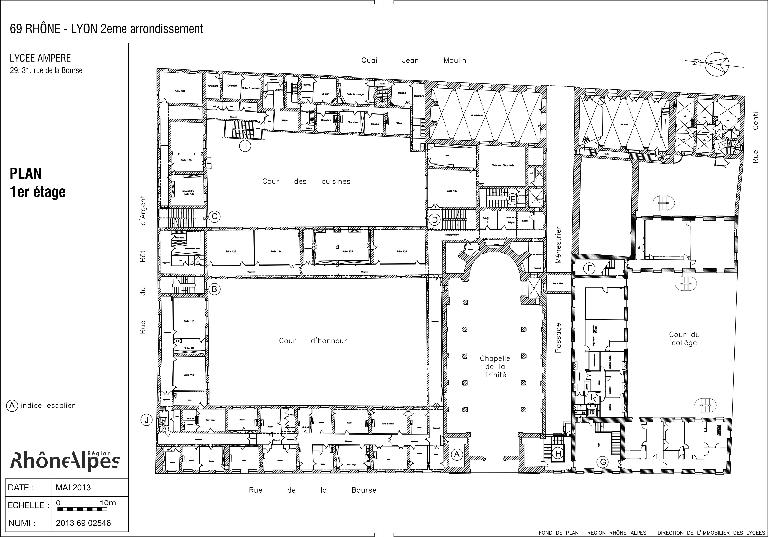

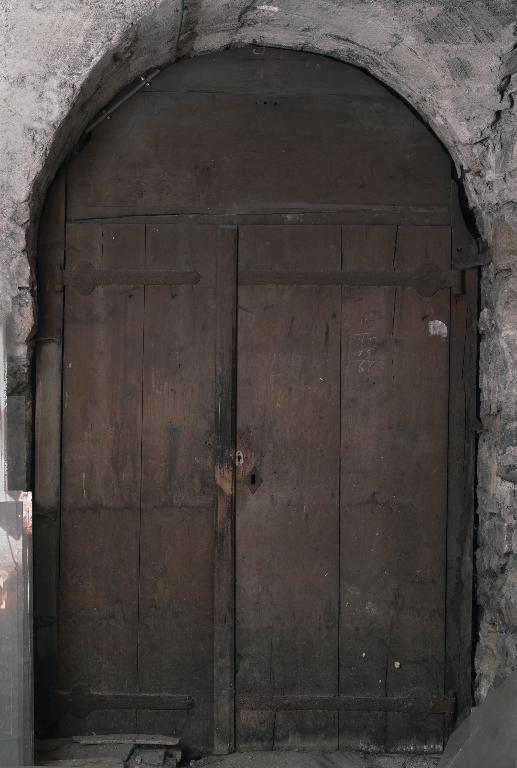

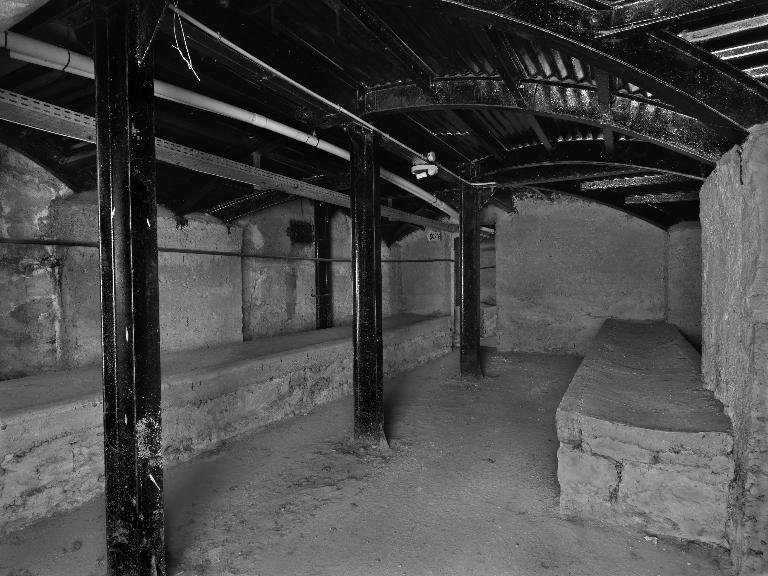

L'entrée des pensionnaires se faisait par la grande porte à deux vantaux, aujourd'hui condamnée, située au nord de l'édifice, côté rue Neuve (actuel passage Ménestrier) : elle donnait sur un vestibule où était installés le cabinet du portier et deux petites pièces où étaient remisées les épées des pensionnaires et leurs ustensiles de table. Autour de la cour étaient disposés la salle des jeunes pensionnaires (aile ouest), le réfectoire, éclairé par 5 croisées au sud et 5 au nord (aile nord) et la cuisine, flanquée du réfectoire du commun, de deux garde-manger et d'une souillarde (aile est). Une galerie en entresol de la salle des pensionnaires distribuait un certain nombre de chambres, dont celle des préfets à chaque extrémité. Le réfectoire était desservi de part et d'autre par deux vestibules garnis de lave-mains, ce qui témoignent d'un souci d'hygiène certain. Enfin la cuisine et ses annexes donnaient sur la cour dite "cour des meuniers", où se trouvait un puits, débouchant par un passage sur le quai de Retz,longé au nord par un bûcher voûté et au sud par la boulangerie, surmontée comme celle du collège par la farinière et la chambre du boulanger au 1er étage, et un grenier à blé au 2e. Enfin, une boucherie était installée dans une petite pièce donnant directement sur la rue Neuve, au sud de la cour des meuniers.

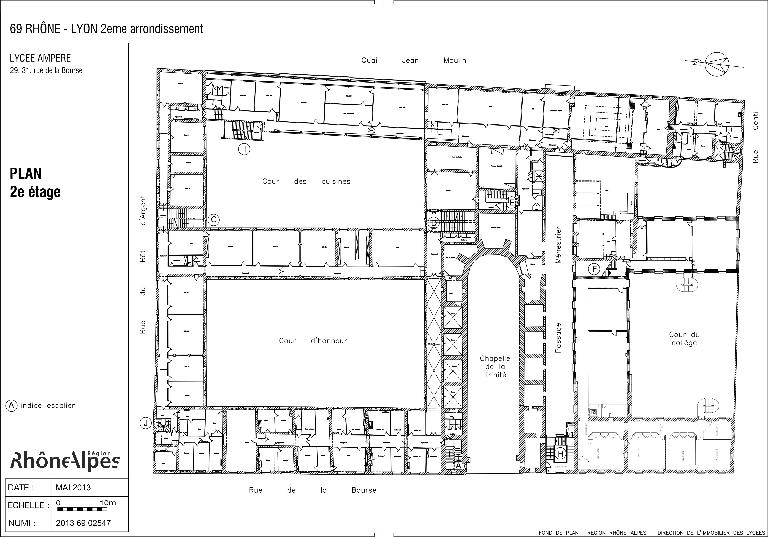

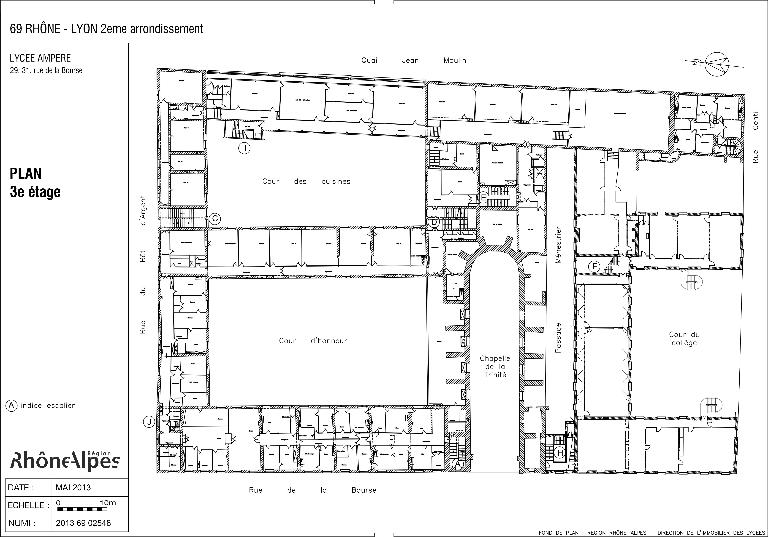

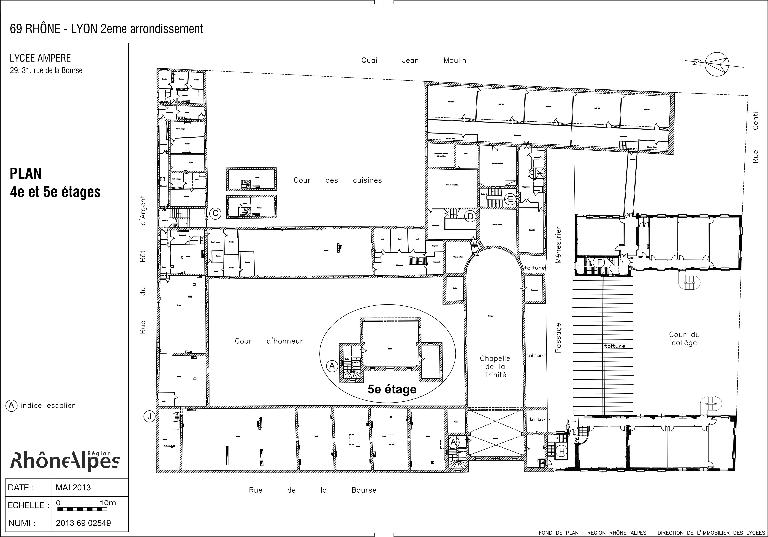

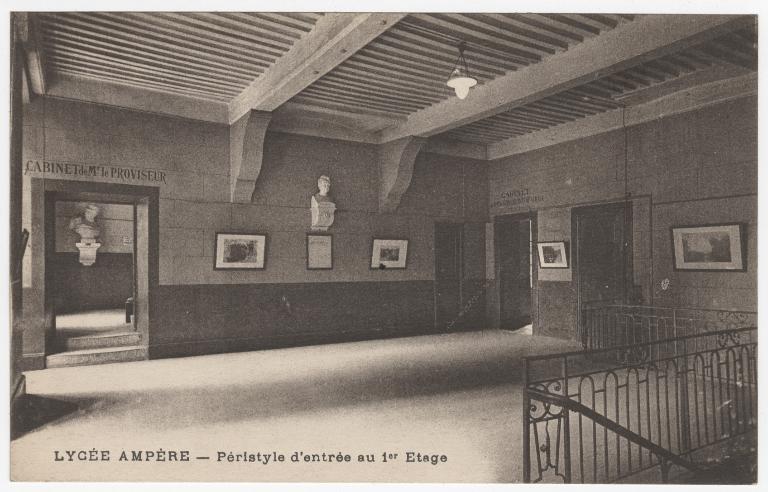

Les pensionnaires plus âgés étaient logés au 1er étage ; leur salle, flanquée de chambres de part et d'autre, surmontait le réfectoire. On y accédait par le vestibule de l'actuel escalier d'honneur, à l'ouest, ou par un escalier rampe sur rampe (actuel escalier F) à l'est, lequel desservait également des chambres situées dans toute l'aile est du pensionnat. A chaque extrémité se trouvait une chambre de préfet. Dans l'aile ouest étaient logés les pères principaux, dont les chambres étaient desservies par un corridor, dont les actuels bureaux de l’intendance ont peu ou prou conservé la disposition. Cette distribution qui se répète presque à l'identique aux 2e et 3e étages, le corridor et les chambres des pères principaux laissant place dans l'aile ouest aux pensionnaires. Au niveau du 3e étage, un étroit corridor longe la chapelle de la congrégation des pensionnaires pour rejoindre le bâtiment de la boulangerie, qui s'inscrit côté quai de Retz dans le prolongement de la bibliothèque, et dans lequel sont installés un garde-meuble, une "couturerie" et la chambre du tailleur. Au 4e étage enfin se trouvent les greniers, dans l'aile nord, mais aussi des chambres de pensionnaires dans les ailes est et ouest.

Au total, le pensionnat abrite donc 95 chambres de pensionnaires, auxquelles il faut ajouter 10 petites chambres situées dans le comble de l'angle nord-est, au niveau du 5e étage.

Le pensionnat était jouxté au nord-est par les deux chapelles de congrégation des Affaneurs et des Grands Artisans (actuels gymnase du collège et bureaux du GRETA). Au niveau du 2e étage, la première est surmontée par une autre chapelle, celle de la congrégation des Pensionnaires (disparue), précédée d'un vestibule, tandis que la seconde est couverte par une partie de la bibliothèque depuis le 17e siècle.

Le 19e siècle

A partir de la Révolution, pensionnat et collège vont évoluer de façon concomitante mais parfois divergente, les locaux du pensionnat n'étant qu'en partie affectés à l'enseignement. En 1803, il comprend trois corps de bâtiments ainsi désignés : le pensionnat, la maison de la boulangerie (à l'angle sud-est), entièrement occupée par des locataires, et la maison de la terrasse, qui prolonge la maison de la boulangerie sur le quai (sans doute l'ancienne chapelle des Grands artisans), où s'est installé un fabricant de boutons au rez-de-chaussée, M. Volozan, et la bibliothèque de la Ville au 1er étage (SAUSSAC, R.,1986, t. 1, p.303)

Le pensionnat, qui a servi de caserne aux troupes de la Convention après la reddition de Lyon en 1793, est en priorité concerné par les travaux de remise en état du début du 19e siècle.

La Justice de paix, instituée par la Constituante en août 1790, s'installe en 1816 dans l'ancienne salle des petits pensionnaires, au rez-de-chaussée du corps de bâtiments ouest. C'est à cette date qu'est créée la porte à refend, ouverte dans la 2e travée sud de l'élévation principale (actuelle entrée des élèves du collège Ampère ; AC Lyon, 477 WP 002).

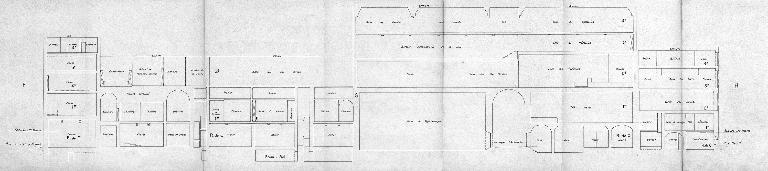

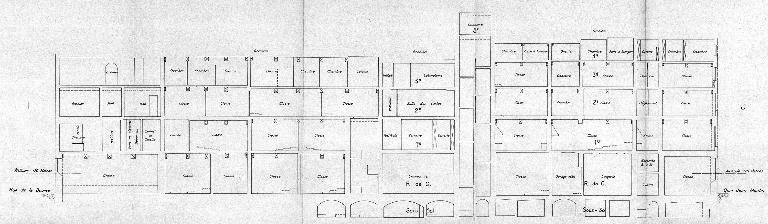

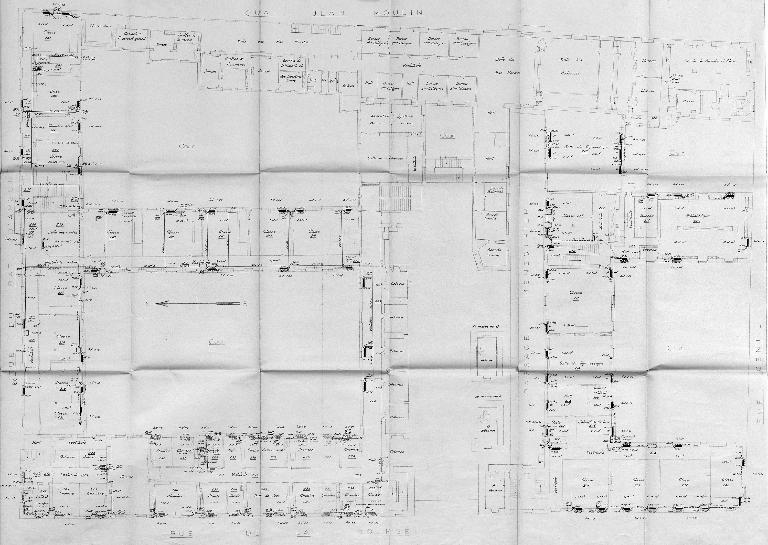

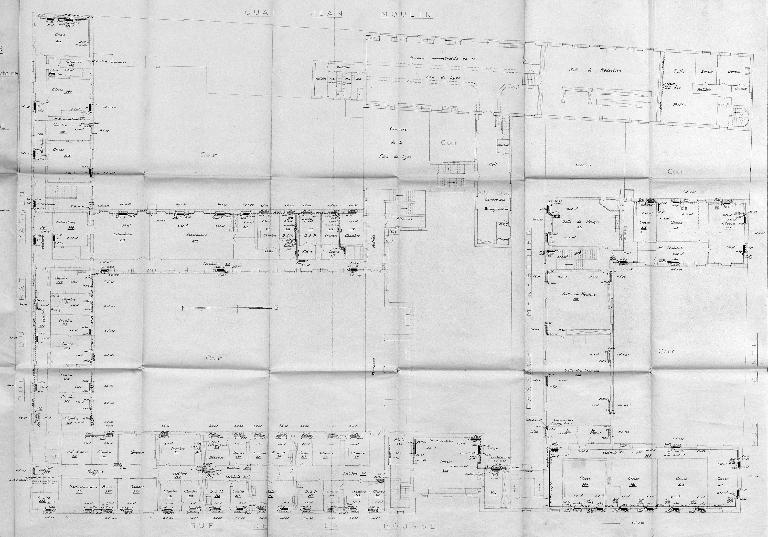

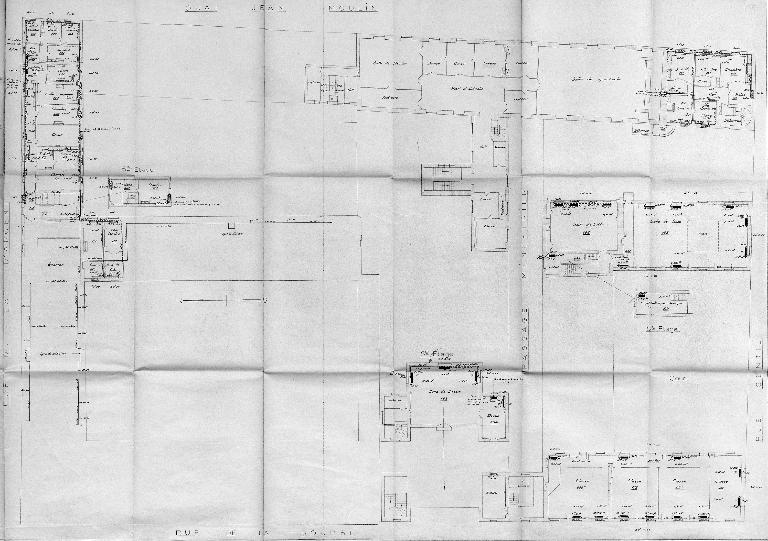

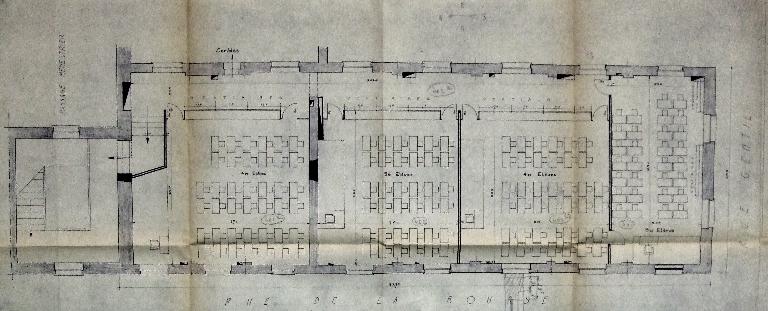

Dans les autres étages sont répartis salles d'enseignement, salles d'études et dortoirs, ainsi que l'indique le plan de distribution de 1849 ((ill. IVR82_20156901378 à 1380NUCA). Quant à la bibliothèque du collège (puis lycée), elle est alors située au 1er étage de l'aile nord, flanquée d'une salle d'étude et d'une salle dévolue aux livres classiques ; vers 1882, elle semble avoir été transférée dans une ancienne salle de classe, au rez-de-chaussée de l'aile ouest de la cour d'honneur (AC Lyon, 477 WP 014)

Après le départ de la Justice de paix en 1880, les locaux seront transformés en salles de classe (AC Lyon, Registre des délibération du Conseil municipal, séance du 9 octobre 1883) et la cour réaménagée pour les élèves avec création du préau sur colonnettes en fonte actuel, avant 1890 (plan parcellaire, AC Lyon, 4 S 152-1890 ; voir ill. IVR82_20156901377NUCA). La cour des Meuniers subit aussi des modifications avec l'ajout de deux pièces en rez-de-chaussée au sud de la chapelle des Affaneurs dont l'affectation n'est pas connue, peut-être destinées à la réception et au stockage des marchandises, la chapelle faisant office à cette époque de réfectoire (Ibid.).

Le 20e siècle

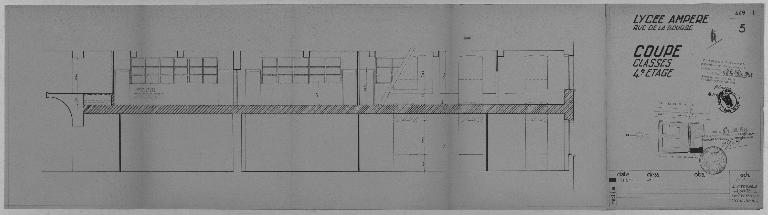

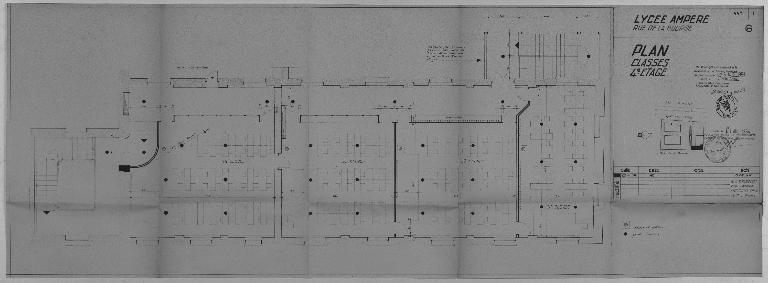

Avec le déménagement de l'internat au lycée du Parc en 1919, des travaux d'aménagements et de rénovation peuvent être menés à bien : des classes spacieuses et claires sont créées à l'emplacement des anciens dortoirs et salles d'études, aux 2e et 3e étages du collège (POUZET, 1937, éd. 1984, p. 45). Dans les années 1950, les architectes A. et P. Rostagnat, associés à Paul Bouteille, adjoignent à ces nouvelles salles de classes un escalier de secours extérieur sur la cour, côté ouest (AC Lyon 968 WP 003 ; voir ill. IVR82_20146902191 et 2192NUCA). Les ouvertures en largeur créées dans le couloir pour éclairer les salles de classe en second jour sont caractéristiques du style des deux architectes comme de l'architecture scolaire de cette époque (voir lycée Juliette-Récamier, Lyon 2e), et n'ont pas été modifiées depuis. Dans les mêmes années, une troisième construction en rez-de-chaussée est réalisée dans la cour des Meuniers, visible sur le plan parcellaire de 1956. Une passerelle métallique est également mise en place par l'entreprise J.-B. Gérin en 1959 en surplomb de cette cour, afin de relier le corps de bâtiment est du collège à celui de la bibliothèque (AC Lyon, 826 WP 027 : plans et coupes).

Les travaux de restructuration des années 1989-1990 ont modifié la distribution du rez-de-chaussée avec le réaménagement du gymnase : l'ancienne cuisine du collège, désaffectée, a été transformée en vestiaire, le couloir est longeant la cour cloisonné afin d'agrandir l'ancien réfectoire du commun, à l'extrémité sud du corps de bâtiment est, transformé en bagagerie et de lieu de stockage pour le gymnase.

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)