I. Historique

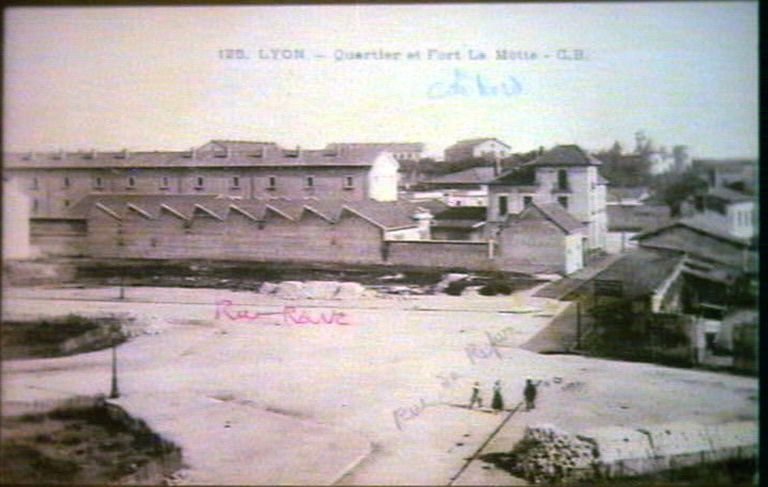

Les hauteurs de la Motte sont également convoitées et les 23 juin et 16 juillet 1831, le ministre secrétaire d´Etat autorise la construction d´un fort à la Motte (AD Rhône. R 507. Indemnités terrains, 1826-1835). Il était en effet considéré comme un château historique où des personnalités royales avaient séjournées et donc important à conserver. Le tracé du bastion 4 a d´ailleurs été modifié pour l´englober dans l´enceinte (cf. DOSSIER Château la Motte).

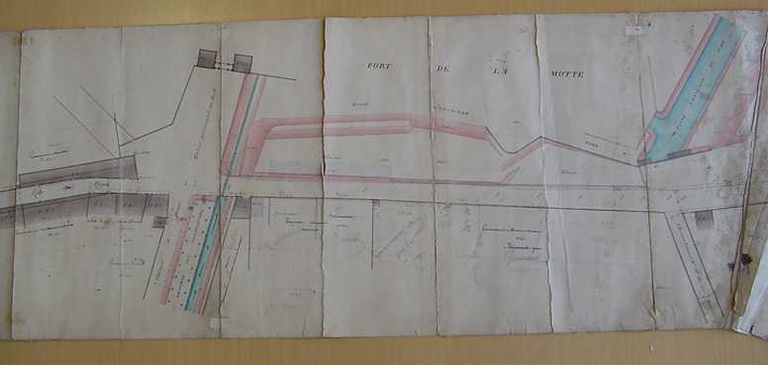

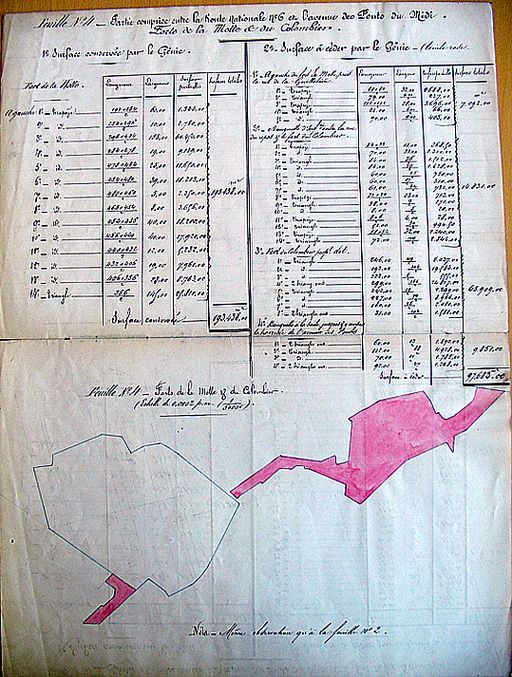

A cette date, le château et les terrains qui l´entourent appartiennent au sieur Ducreux. L´armée et le gouvernement étaient déterminés et surtout pressés de construire les forts et ils ont eu plusieurs fois recours à la méthode de l´expropriation. L´exemple du sieur Ducreux est significatif. Tout d´abord, la loi d´utilité publique du 30 mars 1831 autorise l´Etat à occuper un terrain pour construire un ouvrage défensif, puis la lettre du 16 juillet 1831 confirme que le site de la Motte devrait être occupé par un fort (AD Rhône. R 507. Indemnités terrains, 1826-1835) et enfin la lettre du Général Fleury au Préfet du Rhône datée du 9 juillet 1831 explique que la tentative de rachat de la propriété de la Motte a échouée et que l´expropriation est la seule solution envisageable. Le Préfet du Rhône décide alors de créer un arrêté qui permettra à l´Etat d´entrer en possession du domaine de la Motte, en vertu d´un jugement du Tribunal Civil de Lyon daté du 31 août 1831. L´arrêté du 20 septembre 1831 permet à l´Etat d´acquérir la partie non bâtie du site le 22 septembre à 9 heures, et la partie bâtie le 27 septembre à 9 heures (AD Rhône. R 515. Fort Lamothe. 1831-1852 Expropriations). La situation est la même pour le sieur Rémy quelques temps plus tard lorsque les structures se sont étendues : il a dû partir par arrêté du 18 septembre 1832 lui versant une indemnité de 3 390 francs (AD Rhône R. 515. Fort Lamothe. 1831-1852 Expropriations). Il semble que les expropriations continuent pour des superficies moins importantes jusque dans les années 1850 (AD Rhône. R 515 ; AC Lyon. 4 WP 366. Travaux militaires. Avis administratif des 20 mars et 29 avril 1848 ; A. Service Historique de l´Armée de Terre. Art. 8 Section 1 Lyon Carton 1 1849-1850. Plan parcellaire des terrains à acquérir à la gorge du fort Lamotte). Avec de telles méthodes et même s´il fallait quelques fois payer pour faciliter les opérations, l´armée a pu libérer de grands espaces et entamer rapidement la construction des forts.

Cette hâte est le fait de deux choses : la première est la volonté de fortifier la ville rapidement car la peur des Piémontais et des Autrichiens est encore présente, et la deuxième s´explique par le conteste social local du début du 19e siècle.

Le contexte social à cette époque est en effet difficile. Plusieurs insurrections ont eu lieu à Lyon au cours du 19e siècle : en 1830-1831, en 1834 et en 1848. Il s´agit d´ouvriers sans travail et qui protestent contre cet état de fait. Les militaires, le Préfet du Rhône et les maires des villes de la Croix Rousse, la Guillotière, et Lyon veulent donner du travail à cette main d´oeuvre dangereuse. Fleury lui-même, dans sa lettre du 19 juillet 1831, insistait sur l´importance de libérer de grands espaces comme celui du château de la Motte pour faire travailler ces hommes. Il écrit que les motifs militaires d´urgence sont évidents´ mais également qu´il s´agit d´employer un grand nombre d´ouvriers que l´avancement et le presque achèvement des forts de Montessuy, de Caluire et des Brotteaux vont laisser ou laissent sans travail´. Le chantier du fort de la Motte permet ainsi de stabiliser la situation pendant une courte durée puisque les troubles éclatent quelques mois plus tard, si bien que des projets militaires sont envisagés pour protéger leurs installations les plus importantes notamment la salle d´armes (A. Service Historique de l´Armée de Terre. Art. 8 Section 1 Lyon Carton 5).

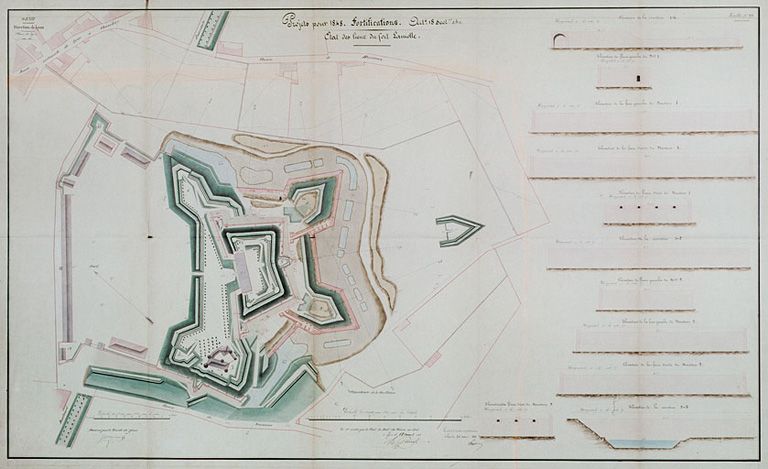

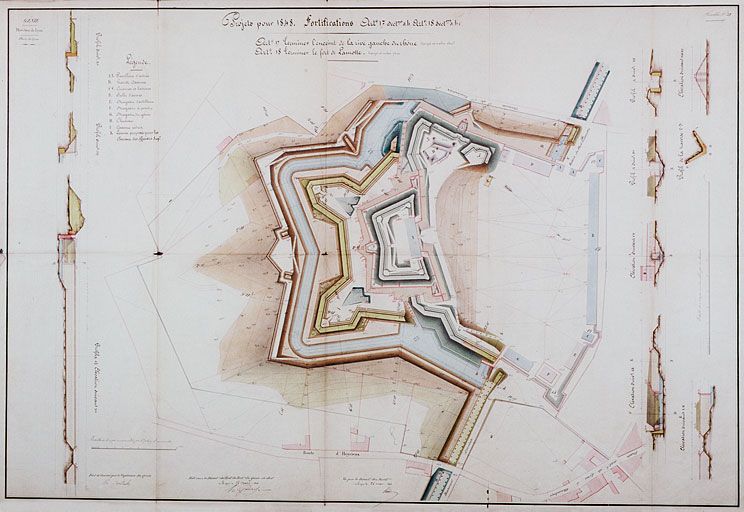

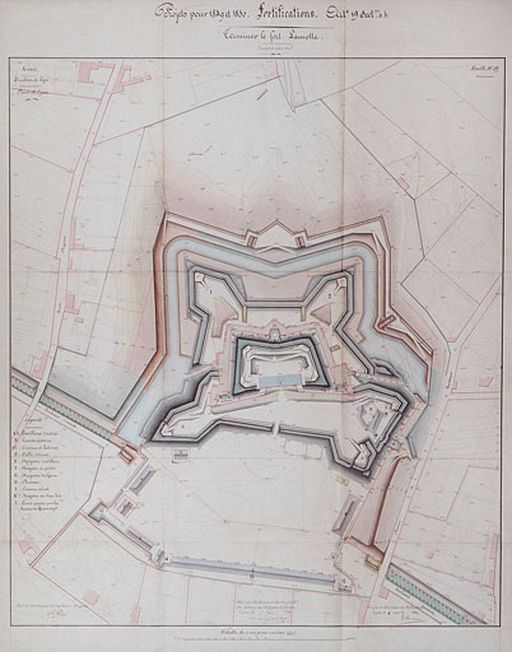

Les travaux commencent dans les années 1831-1832. Il faut distinguer les structures défensives tels que les murs d´escarpe et de contre escarpe et le tracé des bastions, des bâtiments logistiques du fort. On sait que les travaux de terrassement sont bien avancés dans le courant de l´année 1833. Il semble qu´une demi lune ait été construite sur le devant du front bastionné sud mais les informations précises manquent et on sait qu´elle sera détruite à la fin du 19e siècle (une demi lune est un dehors retranché placé devant la courtine d´un front bastionné, elle est généralement formée de deux faces en angle aigu). En 1848, le fort de la Motte occupe une place privilégiée dans les projets du ministère de la Guerre. Il faut alors terminer les maçonneries des escarpes et reconstruire les parapets pour que ce fort si important de trouve le plus tôt possible en état de défense´ (A. Service Historique de l´Armée de Terre. Art. 8 Section 1 Lyon Carton 4). La date de la fin des travaux n´est pas connue précisément mais une estimation raisonnable pourrait la dater des années 1852 ou 1853.

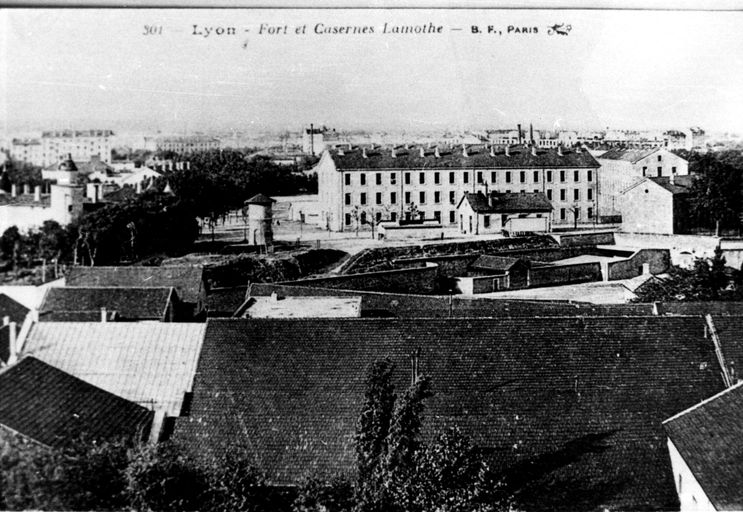

En même temps que la partie des fortifications, des bâtiments ont été construits : il s´agit dans un premier temps des bâtiments de première nécessité pour la mise en service du fort : une poudrière, une salle d´armes, des soutes à munitions et des casemates. Une deuxième phase suit des années 1840 aux environs de 1884, avec la loi déclassement des fortifications de la rive gauche du Rhône. Pendant cette période, la plupart des casernes, le cavalier aujourd´hui détruit, les poudrières secondaires, les corps de place et la plus grande caserne du fort ont été construits.

La fin du 19e siècle sonne la fin de l´utilisation du fort comme ouvrage défensif.

Là encore, deux facteurs sont à prendre en compte : la mairie de Lyon s´intéresse de plus en plus aux terrains entourant les forts de la rive gauche du Rhône pour développer son urbanisme, et la deuxième ceinture défensive de Lyon, par le Général Séré de Rivières, est construite dans les années 1880, et rendent obsolètes les ouvrages de 1830. De plus, ces ouvrages sont dépassés avec l´utilisation de l´artillerie rayée qui augmente de façon considérable la distance de tir et dont les tirs étaient en cloche pour la première fois. Les forts de 1830 n´étaient pas équipés pour affronter de tels projectiles.

La mairie de Lyon s´intéresse en effet aux terrains entourant les fortifications, autrement appelés zones de servitudes militaires. Trois zones entouraient les ouvrages défensifs. Elles sont crées en vertu de la loi du 17 juillet 1819 et précisées par celle du 10 août 1853, vu la nécessité de dégager les vues aux abords de tous les ouvrages défensifs afin de faciliter les tirs, mais également pour permettre à la garnison d´avoir un terrain de manoeuvre et pour empêcher qu´un ennemi dispose de structures bâties pouvant lui être favorables.

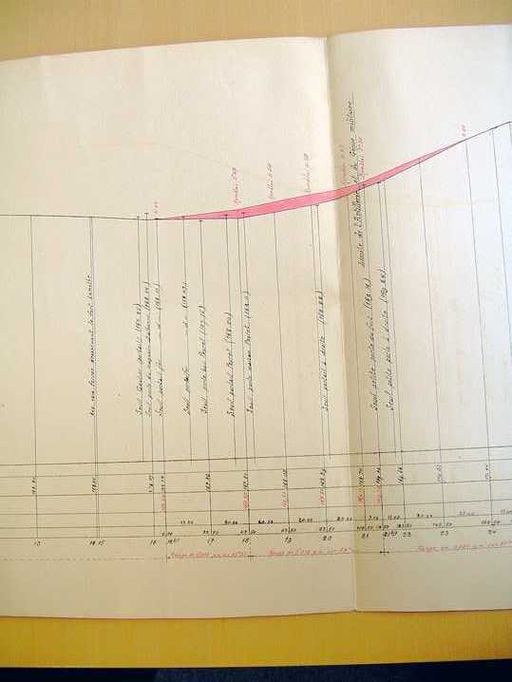

Ces trois zones s´étendent sur une distance totale de 974 m autour des fossés du fort :

La première zone couvre 250 m depuis les fossés dans laquelle aucune construction civile ne peut être, ni aucun arbre planté. Les militaires entretiennent régulièrement cet espace.

La deuxième zone s´étend sur 237 m où seules les constructions légères sont autorisées, et qui pourraient être détruites sur demande de l´armée.

La troisième zone est à une distance de 487 m où les constructions font l´objet d´une réglementation stricte.

A la fin du 19e siècle, et dès 1872, la municipalité affirme son désir de récupérer les terrains mais ce n´est que le 22 août 1884 qu´une loi décide du déclassement des fortifications de la rive gauche du Rhône. Le fort de la Motte échappe à cela.

Le déclassement est suivi quelques années plus tard en 1899 au désarmement des forts. Le fort de la Motte tire bénéfice de son statut de fort maître et l´armée décide de ne pas s´en séparer. Elle compte en effet s´en servir comme lieu de manutention et de stockage de matériel. Ainsi, le 20e siècle voit également des phases de construction et de réhabilitations de certains bâtiments : en 1921, des entrepôts sont construits du côté du boulevard des Hyrondelles (actuel boulevard des Tchécoslovaques) pour le Service Automobile de l´Aviation (A.C. Lyon. 0344 WP 074. PCA 19170088). La salle d´armes à l´entrée du fort est transformée en salle de stockage de matériel. D´autres bâtiments sont également construits : une salle de musique et un gymnase dans les années 1950.

Le fort a accueilli plusieurs garnisons : une des plus célèbres, le 99e Régiment d´Infanterie, fut casernée au fort à partir du 27 septembre 1889 et jusqu´en 1964 ; la dernière du fort est le 22e Bataillon d´Infanterie qui resta jusque dans le milieu des années 1990. Depuis le mois de septembre 2001, il accueille une division de la police nationale, qui partira à la fin de la rénovation du fort Montluc (fort de Villeurbanne). Pendant un an, de juin 2003 à juin 2004, une partie su site a également reçu l´Ecole d´Infirmières Rockefeller, elle aussi en attente de rénovation de ses locaux.

Sa mise en vente par l´armée semble être prévue pour 2005. Le site est classé en zone UL ou zone verte sue le Plan d´Occupation des Sols de 1999. Plusieurs projets de réhabilitations envisagent de faire de ce site unique dans la ville de Lyon un parc urbain avec des pôles sportif, culturel et touristique.

II. Description

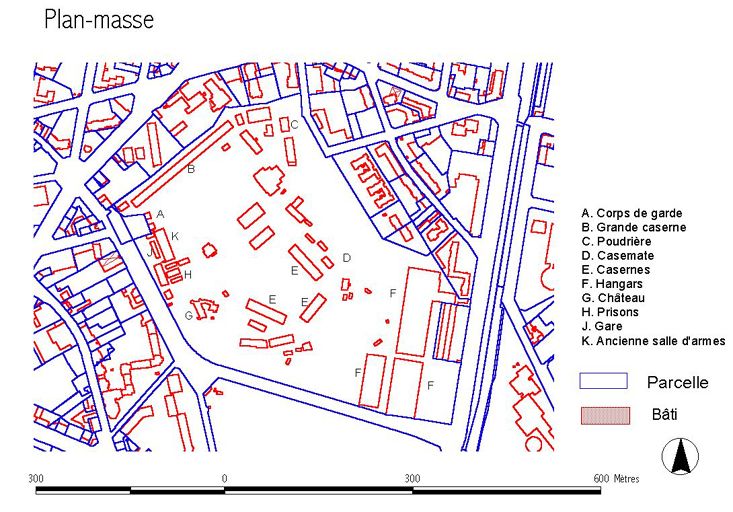

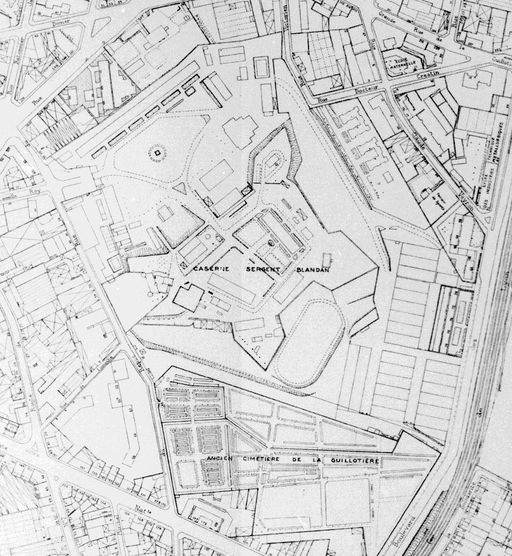

Le fort de la Motte se situe dans le 7ème arrondissement de Lyon ou quartier de la Guillotière. Il est très implanté dans le tissu urbain. Il est au centre d´un losange formé par de grands axes de communications : la rue Garibaldi, le boulevard des Tchécoslovaques, la rue du Repos et la Grande Rue de la Guillotière. Cet espace d´une superficie de presque 17 hectares a été préservé lors du développement important de la ville dans la deuxième moitié du 19e siècle et tout au long du 20e siècle.

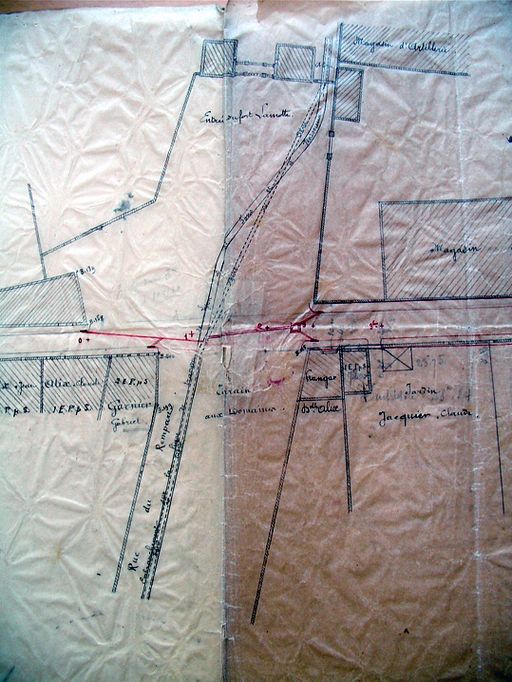

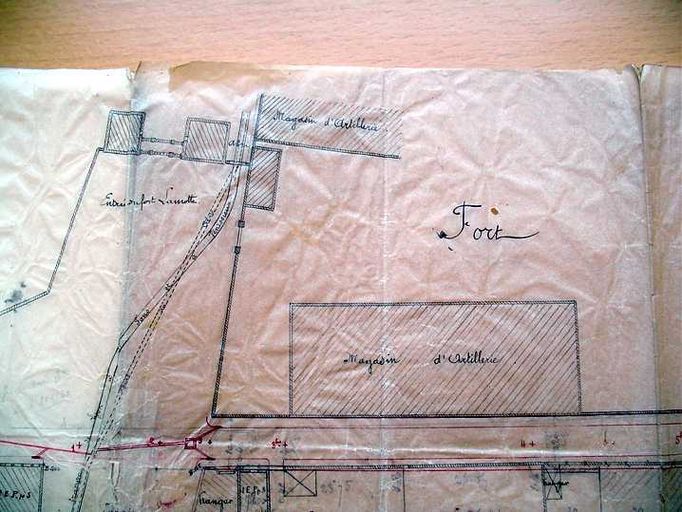

Ce site a une particularité puisqu´il dispose d´une double enceinte : il possède des murs d´escarpe et de contre escarpe, mais également en arrière du front bastionné sud, une enceinte englobe les arrières du fort et la plupart des bâtiments logistiques. Cette dernière enceinte est percée de deux ouvertures : une sur le rue du Repos avec les corps de gare de côté ouest, et une secondaire rue Victorien Sardou côté est. Une dernière enceinte en maçonnerie entoure le groupe des hangars en avant des fortifications.

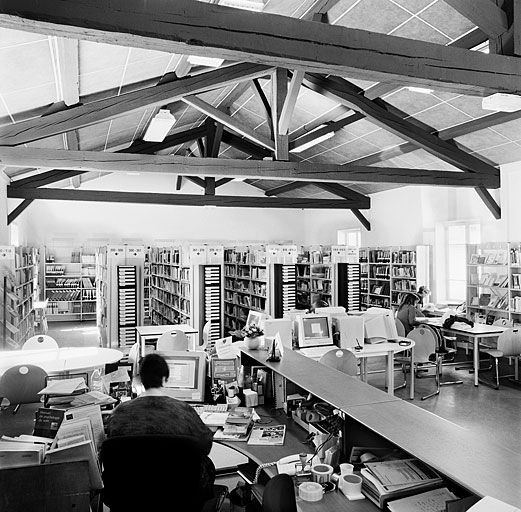

L´entrée principale rue du Repos dessert les parties militaires et policières du site. Elle est contrôlée par deux corps de garde (voir sous dossier). L´enceinte extérieure commence ici. On trouve une place d´armes coupée en deux provisoirement pour séparer les espaces de l´Ecole d´Infirmières des espaces militaire et policier. Autour de cette place d´armes, on trouve des bâtiments tels que la plus grande caserne du fort (voir sous dossier) qui sert de salles de cours et d´administration à l´Ecole d´Infirmières, la poudrière (voir sous dossier) aujourd´hui fermée, le gymnase désaffecté, la bibliothèque et le réfectoire des infirmières, le gymnase des policiers, le bâtiment de stockage de l´armée et les prisons désaffectées (voir sous dossier).

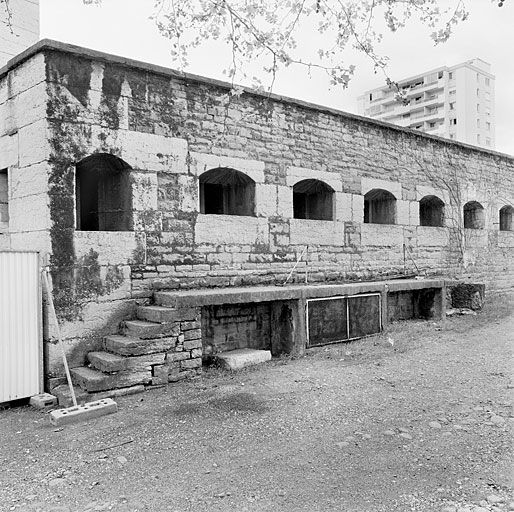

L´enceinte primitive du fort se développe ensuite avec ses quatre bastions. Trois sont clairement délimités : les bastions1, 2 et 4. Ce dernier n´est pas complet et contient le château de la Motte à l´abandon et classé au titre des monuments historiques pour ses façades et toitures. Le bastion 3 est à la limite de la séparation avec l´espace des infirmières et il est envahi par la végétation. Le front bastionné est n´est pas complet et par un escalier, il est possible d´accéder dans l´enceinte du fort contenant trois casernes, une casemate (voir sous dossier) et différents petits bâtiments logistiques quasiment tous abandonnés. En avant du front bastionné sud, qui est le front principal du fort, le groupe des hangars occupe l´espace jusqu´au boulevard des Tchécoslovaques.

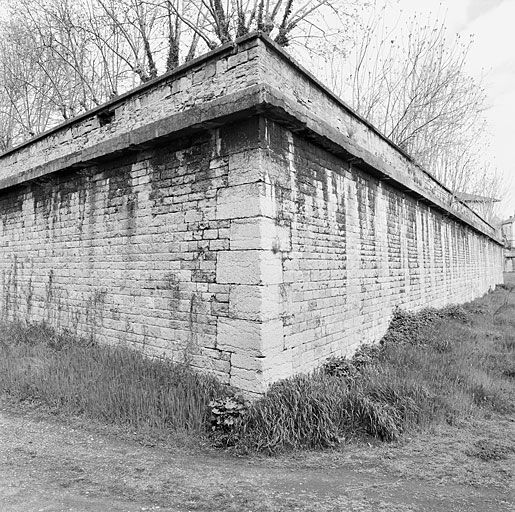

Les bâtiments du fort de la Motte ont plusieurs points en commun : ils ont été construits en pierre de Couzon avec chaîne d´angle en pierre de Seyssel et sont recouverts pour certains d´enduits, ils sont recouverts de tuiles en terre cuite plates.

L´enceinte n´est pas complète mais les parties qui restent sont bien conservées. Les casemates sont condamnées à l´exception d´une qui donne sur le front bastionné est (voir sous dossier). Dans l´enceinte primitive, on trouve trois casernes. Leur plan, sur le même modèle, compte peu de variantes : elles comptent entre trois et cinq escaliers, ont deux étages carrés et un étage de combles. De part et d´autre d´un couloir central se trouvent les chambrées, semble t´il pour 6 lits. Leur surface varie autour de 39 m², éclairées par deux grandes fenêtres suivant un rapport de 1/6 de la surface. Les planchers en bois sont d´origine. Des pièces plus petites faces aux escaliers constituent les sanitaires. Les étages mesurent environ 4 m. la plus grande caserne du fort est également construite sur ce plan (voir sous dossier).

Le fort contient des bâtiments spécifiques à son activité défensive : dans le bastion 2 se situe une soute à munitions, qui servait à entreposer les obus. Ce bâtiment date du milieu du 19e siècle et est entièrement construit en pierre. Sa couverture bombée est recouverte de mortier. Il se compose d´un vaisseau d´environ 1 m 70 voûté en plein cintre.

Près de l´entrée de la rue du Repos et donnant sur la place d´armes se situe un des plus vieux bâtiments du fort : l´actuel magasin d´habillement. Ce bâtiment a un étage carré et un étage de combles, le tout desservi par un escalier central tournant à retours avec jour. Le rez-de-chaussée est occupé à gauche par des locaux administratifs et à droite par une salle de stockage. L´étage compte deux pièces de part et d´autre de l´escalier également pièces de stockage. Les plafonds ont une hauteur de 4 à 5 m et les pièces sont éclairées par de grandes baies en plein cintre avec imposte de plus de 2 m de haut et de 1 m 50 de large. Des piliers en bois supportent les planchers de l´étage et des combles. Un monte-charge assure le transport des marchandises entre le rez-de-chaussée et l´étage.

Non loin de ce bâtiment et jouxtant le mur des prisons, se situe un autre bâtiment destiné au stockage de matériel. Il est en rez-de-chaussée et particulier par sa couverture en sheds métalliques, insolite pour une structure militaire.

Entre les deux derniers bâtiments décrits, se trouve la gare du fort. Elle date vraisemblablement du début des années 1890, et sa position juste derrière le principal magasin de stockage est compréhensible pour une question de commodité (voir sous-dossier).

Dans l´enceinte du bâtiment militaire et en avant du front bastionné sud, se trouve un groupe de hangars. Le permis de construire a été accepté le 15 septembre 1917 mais ils ne sont pas tous de la même époque. Certains à a structure métallique datent des années 1920 et d´autres plutôt des années 1950. Ils sont construits en maçonnerie d´agglomérés pour la plupart enduits. Ils constituent un ensemble de halls accolés destinés au garage et à l´entretien des véhicules militaires. Aujourd´hui désaffectés, ils on souffert des conditions climatiques et du manque d´entretien : l´un d´eux a une partie de sa toiture effondrée. Ils se composent de trois corps de bâtiments en rez-de-chaussée et mesurent 5 m de hauteur. Il s´agit de bâtiment à un seul vaisseau dont certains ont des locaux réservés à l´administration.

De l´autre côté du site, en face du front bastionné nord, se situe un local qui a servi comme foyer et qui est aujourd´hui désaffecté. Il se situe entre les deux levées de terre de l´arrière du fort et date de la fin du 19e siècle. Ses façades sont en maçonnerie avec enduits et encadrements des baies et angles en briques pleines. Ce bâtiment est divisé en plusieurs corps de bâtiment ayant de nombreuses ruptures de toiture.

Un réfectoire servant aux infirmières se situe en arrière du bastion 1. Il a été construit dans les années 1960. Il est en béton et sa couverture est en toit terrasse. Il est en rez-de-chaussée et couvre une superficie de 1210 m². Il est aujourd´hui divisé entre le réfectoire des infirmières, 6 salles de cours et 1 salle informatique.

Certains bâtiments sont donc occupés par les infirmières, les policiers ou l´armée de terre, ce qui leur a permis de ne pas trop se dégrader, mais d´autres désaffecté tombent en ruine alors qu´ils sont un exemple unique des structures militaires du 19e siècle. Il est à espérer que les projets de réhabilitation d´un tel site ne fassent pas disparaître l´ensemble de ce patrimoine si mal connu.

Chercheuse au service de l'Inventaire