Historique du bâtiment

La ferme de la Cour fait partie du domaine constitué au début du 19e siècle par Charles Girard, maître de poste à Chambéry, légué au Séminaire de Chambéry par testament de 1816 (en annexe).

En 1827, sur le plan dressé par le géomètre Thomé, le bâtiment de la ferme occupe encore la même parcelle que sur la mappe sarde en 1732 (n°897), mais ses abords ont déjà été modifiés par la construction de la maison de maître de Charles Girard (voir IA73004268), au sud-ouest : "Les figures tracées sur la mappe ayant été dénaturées, on évalue la contenance totale des cours, jardins et bâtiments attachés à cette ferme à...." (43F : 183, Rapport statistique, 1826).

Peu de temps après, la maison est reconstruite : les travaux sont évoqués dans les comptes tenus par le régisseur Gaime, et le nouveau bâtiment décrit de façon détaillée dans le cahier de comptes et dans un État des bâtiments mis à disposition de Victor Lombard par suite de son bail à ferme du 25 février 1828 (43F : 183). La démolition commence en mars 1827, et le nouveau bâtiment est construit "sur un autre local". Après les travaux, le fermier dispose d’une "maison bâtie à neuf au couchant de l'écurie et de la remise mise en réserve", une petite écurie au nord, le tout "sur la même ligne". La maison du fermier a quatre pièces au rez-de-chaussée et deux à l’étage, plus "une grande pièce au-dessus, propre à pouvoir faire sécher le blé noir, les noix, châtaignes etc.". Le rez-de-chaussée comprend la cuisine, placée au sud, fermant avec une porte double, une loctière et une serrure, éclairée par une fenêtre, avec un "évier dont l’eau jaillit hors la maison, des redressoirs au-dessus", et un potager ; au nord de la cuisine se trouve une chambre "servant de poêle", "réchauffée par le contre-coeur de la cheminée de la cuisine", dans laquelle se trouve un placard, éclairée par une croisée ; un cellier et laiterie placé au couchant de cette dernière pièce, éclairé par une croisée et fermé par deux portes avec serrure ; au midi de ce cellier, un autre plus vaste, avec une croisée, une porte au midi avec serrure, contenant, une grande bartelière fermant à clef et pouvant contenir 28 veissels de blé. "On arrive au premier étage par un escalier pratiqué intérieurement et qui communique au cellier au moyen d’une plateforme" ; cet étage comprend une chambre à coucher au sud, à deux croisées, avec porte fermant à clef,et un grenier au nord, dans lequel on a pratiqué trois grands méans pouvant contenir ensemble environ 80 veissels de blé, avec une croisée au couchant. Toutes les fenêtres sont vitrées, celles du rez-de-chaussée sont munies de barreaux.

Les bâtiments d’activité comprennent une écurie de cheval pavée, avec deux crèches et un râtelier, une vaste grange ayant au couchant une grande écurie avec deux crèches et un râtelier, au levant de ce bâtiment, un cellier pouvant servir d’écurie, et dans le centre, l'aire ouverte par deux grandes portes, l’une au nord et l’autre au midi. Tout le dessus de ce grand bâtiment (maison du fermier, remise, écurie mise en réserve, grande écurie du levant) est sous une grande fenière dont l’entrée placée au levant est fermée par des grandes planches et une porte à deux battants ; la toiture forme une croupe en avancement à l’est, sous laquelle deux grandes voitures chargées de foin peuvent être abritées de la pluie.

En face de ce bâtiment, côté sud, se trouve un grand abreuvoir avec une fontaine jaillissante. En face de la maison se trouve un vaste hangar supporté par deux colonnes, un mur au couchant et l’autre au midi, dont le fermier n’a la jouissance que du rez-de-chaussée. Au sud de la cour se trouve le four fermé par une porte en fer et une belle écurie de porc. La prairie attenante est fermée par un portail situé entre les angles de la maison et du hangar, avec "un grand clairvoie [portail à claire-voie] à deux battants" ; elle est plantée d’arbres fruitiers et possède un grand réservoir pour l'irrigation (commandée par 15 écluseaux en bois de châtaignier).

Peu après ces gros travaux, Georges Vulliermet, maître charpentier, travaille 50 journées avec ses ouvriers pour la "construction de la grande voûte plate de l'écurie", "garnie" peu après par le maçon Claude Simon (mars-avril 1829). En 1831, Claude Simon réalise des travaux dans une "chambre de la maison fermière ou habitait Lombard, que son fils est mort dedans, où l’on ne pouvait pas s’en passer [des travaux]" car "les rats entraient par les trous des murs dans les chambres", et réalise "un enclos de mur pour mettre le fumier", un mur traversant la cour. Diverses notes et quittances pour travaux ou achat de matériaux en 1836 mentionnent la pose de croisées à l'écurie des vaches, et le fait que la maison du fermier ferme à clef.

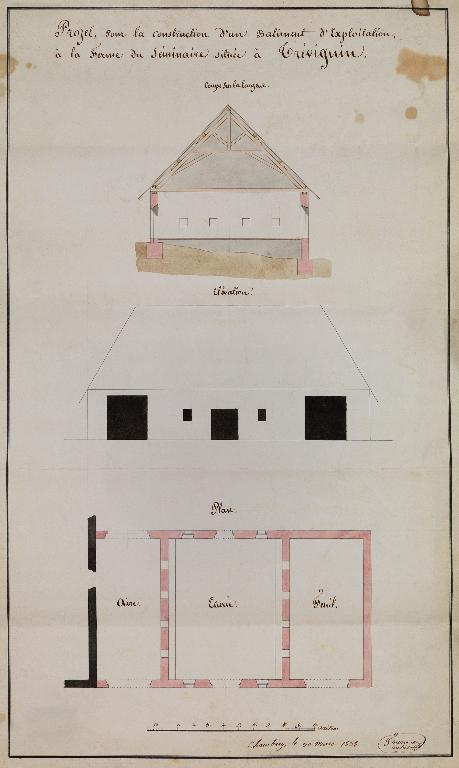

Un bâtiment d'exploitation comprenant une aire à battre, une étable et une grange à foin, est édifié en retour, au nord-est, en 1838, sur un projet de l'architecte Fournier (avec remploi de la porte de l'ancienne aire). Tous les bâtiments sont alors couverts en chaume.

L'Etat général des propriétés appartenant au séminaire de Chambéry... [dressé] par le sieur Challend géomètre-mesureur... les 6, 7, 8, 13, 14 et 15 octobre 1845 (43F : 183) mentionne l'existence d'un four associé à cette ferme, sur le n°824 de la mappe.

Des travaux sont réalisés en 1875, et concernent la porte du jardin, l'écurie (porte, fenêtres), l'étable des cochons (mur, fenêtre), le "galetas de la grange", le guichet de l'étable.

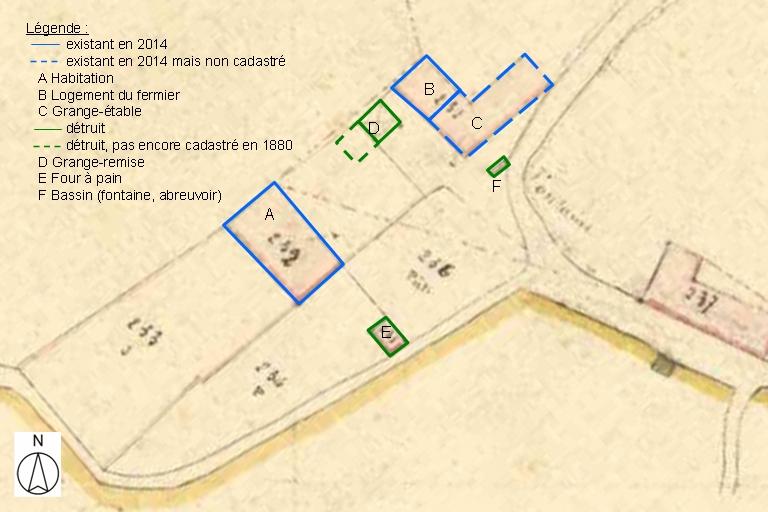

Sur le 1er cadastre français, en 1880, le bâtiment occupe l'emprise actuelle ; un four à pain est cadastré au sud-ouest (1880 A2 255, détruit). Une grange-remise en bâti léger est représentée en face de l'habitation (moitié nord ; elle est agrandie au sud avant le cadastre rénové de 1936).

En 1884, le fermier Marin Laflèche demande la construction d’un hangar pour la "ferme de Trévignin", qui possède déjà un hangar couvert en chaume, mais petit et vétuste ; les bâtiments de la ferme ne suffisent pas pour loger les récoltes. Le hangar à construire serait de 18 m sur 8 ; à établir à 1,50 m au sud des écuries ; il serait supporté en partie par le mur de l’ouest et en partie par des piédroits à l’est, avec une hauteur intérieure de 3 m, en bois et ardoise de Cevins et Maurienne. Il s'agit sans doute de la ferme de la Cour, et ce hangar peut correspondre à la grange-remise qui occupait l'ouest de la cour.

En 1905, le domaine est confisqué et devient bien communal ; il est alors divisé et vendu par lots. Après plusieurs reventes, la maison de maître et la ferme de la Cour sont achetés à la fin des années 1990 par le propriétaire actuel qui y a effectué d'importants travaux d'aménagement. Les bâtiments annexes (grange-remise, four), encore visibles sur une photographie aérienne datable des années 1970 ou 1980, ont disparu (voir plan-masse).

Les fermiers et les baux

La famille Lombard, originaire des Frasses (Chainaz-les-Frasses, Haute-Savoie), tient à ferme la grangerie de la Cour depuis au moins 1817 (bail à ferme en faveur de Victor, fils de feu Balthazar Lombard, natif et habitant des Frasses, annexé au testament de Charles Girard). Le bail de 1817 est passé pour 9 ans, au prix de 1150 livres neuves, 2 veissels de froment, un de seigle, 1 quartan de pois verts, 30 £ de beurre, 2 pots d’huile, 4 chapons gros, 10 £ de rites, 3 paires de poulets, la moitié du vin, les pommes calville et reinettes blanches, du lait (et certaines obligation, comme la coupe de bois de chauffage).

En 1845, c'est François Marin, dit la Flèche, qui est fermier.

Description

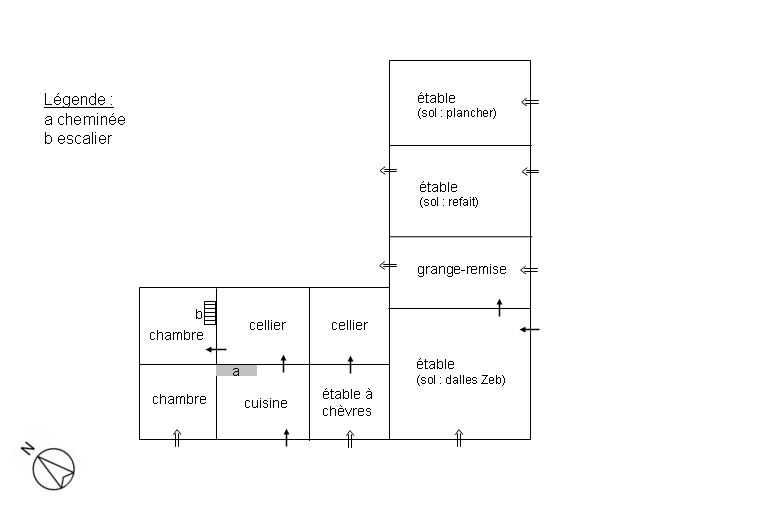

La ferme occupe un bâtiment en L comprenant le logement du fermier et des celliers, bordant la cour de la maison de maître, puis en retour d'équerre une grange-étable (voir plan schématique). Les autre bâtiments annexes (grange-remise et four à pain) on été détruits.

Les bâtiments sont décrits dans leur état restitué de la fin du 20e siècle.

Le logement a deux travées en façade, et un étage carré. Le rez-de-chaussée comprend une cuisine et un cellier en enfilade (en profondeur), encadrée de deux chambres côté mur pignon et d'une travée comprenant une étable à chèvres et un cellier (peut-être autrefois deux celliers en enfilade) côté grange-étable. L'étage (l'escalier, situé dans une des chambres, a été modifié) était divisé en chambres. La grange-étable comprend une grande étable dans le prolongement du logement, puis en retour une grange-remise et deux autres étables. Le comble devait être à usage de fenil.

La présence d'un grand pressoir et de nombreux celliers peut-être mis en relation avec la nature viticole du domaine.

Les bâtiments sont en moellon de calcaire et galet roulé, avec un enduit à pierres vues en terre et chaux. Les encadrements sont en calcaire et en molasse (élévations postérieures). L'étable à chèvres a une porte à linteau en arc en anse-de-panier. Les toits sont en ardoise, à longs pans et demi-croupe (au-dessus de la partie logement ; pignon en bardage bois côté étable).

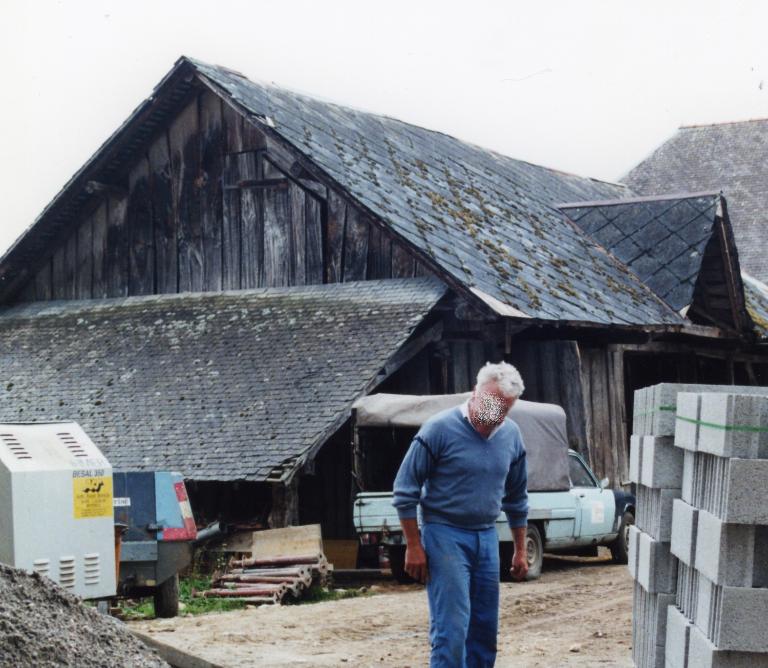

La grange-remise qui bordait la cour à l'ouest était en moellon calcaire enduit à pierre vue et en bardage bois, avec un toit à longs pans en fibrociment.

Né à Arvillard en 1803. Entre 1830 et 1850 il construit 17 églises dans le diocèse de Chambéry (Rey-Bogey, Annick. L'architecture et l'élan religieux en Savoie au 19e siècle, 2007), dont celles de Trévignin, Saint-Offenge-Dessus (où il remplace Trivelli en 1874) et Pugny-Chatenod dans le Massif des Bauges.