La première école communale, puis classe enfantine et hangar aux pompes, puis salle des fêtes (?) (1890 A6 435 ; 2017 A6 385)

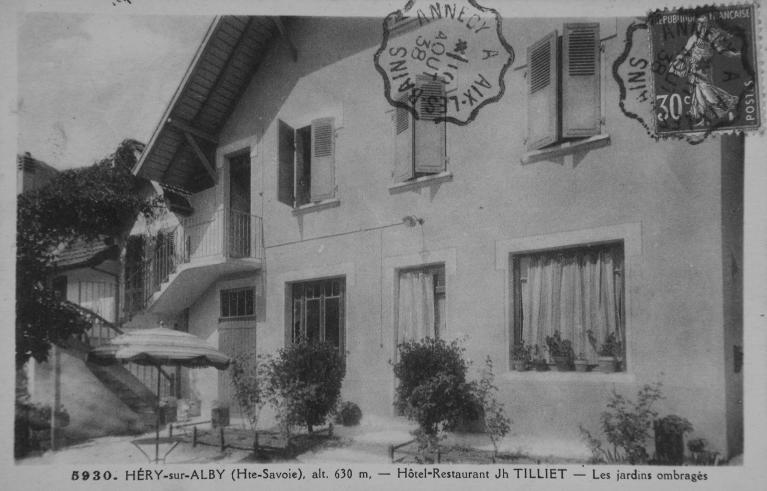

La première école communale occupait un bâtiment cédé par les curés de la paroisse. Il s'agissait d'un "rustique" acquis par l'abbé Joseph Julien Tissot, curé d'Héry, le 27 février 1858 (il échange ce jour-là divers immeubles achetés 1460 F à Claude Tilliet contre les "cours, rustiques et places" de François Petit, n°428 et 460), afin "de donner à la cure toute la cour au couchant et une écurie" accessible depuis cette cour.

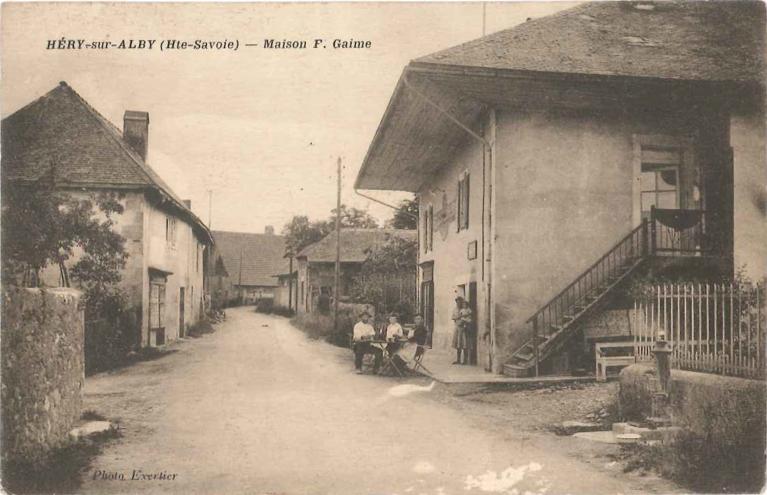

L'origine des fonds utilisés pour cette acquisition provenait d'un legs de l'abbé Joseph Marie Gaime, originaire d’Héry-sur-Alby et décédé au presbytère d’Héry le 11 septembre 1856. L’abbé Gaime avait déclaré comme héritiers la congrégation des missionnaires d’Annecy et l’administration du séminaire de Chambéry, mais ses frères protestèrent contre ce testament. L’abbé Tissot, alors vicaire de la paroisse d'Héry, proposa sa médiation auprès de l’archevêque et du séminaire : la congrégation des missionnaires d’Annecy et le séminaire de Chambéry renoncèrent à l’héritage moyennant le versement de 7000 F, dont 3000 F payables à l’administration du séminaire, et 2000 F payables à l'abbé Viollet, curé d'Héry, ou au vicaire Tissot, à employer en faveur du bénéfice cure ou de la paroisse, une fois payées les dépenses engagées par l’abbé Gaime avant ou lors de sa mort. Henri, Joseph et Jean-Baptiste Gaime, frères du défunt, donnèrent donc 1900 F au curé d’Héry à affecter à l’amélioration du presbytère d’Héry, entre autres l’acquisition d’une grange dont le voisinage gênait, selon une déclaration de l’abbé Tissot, plus 100 F pour règlement des "dépenses engagées par l’abbé Gaime avant ou par sa mort" (AD 74, 1D : 1. Délibérations du 27 juillet 1865, 7 janvier 1866 et 6 janvier 1867).

Le 1er mai 1858, le géomètre Mandray, de Rumilly, donne un Métré et devis estimatif de réparation du presbytère et construction d'une maison communale (AC, Boîte Construction de la maison d'école), qui prévoit des démolitions (escaliers, murs du midi, latrines et autres), le percement de portes et fenêtres, de la maçonnerie (mur au midi, porte sur le cimetière, moins le soupirail, porte d'entrée actuelle, fenêtre au-dessus, une autre fenêtre, porte de l'écurie, fenêtre au levant de la cave, fenêtre au nord de le chambre au premier, soit celle donnant sur le cimetière), en pierre de taille (seuils des portes et fenêtres, angles) et molasse (quatre fenêtres au rez-de-chaussée, six fenêtres au premier, cheminée de deux chambres du curé, cheminée de la cuisine et de la salle à manger), une "galerie" avec grille (longue de 20 mètres, large de 1,20 mètres), le tout pour 7200 F. Il est difficile de démêler les travaux liés à la "réparation" du presbytère et ceux liés à la "construction" de l'école.

Le curé Tissot fait donation à la commune du bâtiment transformé en école par acte du 29 novembre 1860, mais se réserve l'écurie et le galetas (AD 74, 1D : 1. 6 janvier 1867). Une délibération du 26 janvier 1862 rappelle que la La commune a "construit une maison d’école, une salle communale et un presbytère" grâce à un emprunt de 8000 F qu'elle rembourse encore (AD, 1D : 1). De petits travaux sont réalisés en 1870 par le menuisier Conversy et le plâtrier Gayme, tous deux domiciliés à Héry (86 F ; 1D : 1. 20 février 1870).

Dès 1865, la commune projette la surélévation de ce bâtiment pour aménager un logement pour l’instituteur et l’institutrice (dépense évaluée à 2500 F), et fait le voeu d'en commander les plans à un architecte (AD, 1D : 1, délibération du 14 janvier 1865). Cependant elle se heurte à l'opposition des héritiers du curé Tissot, décédé le 25 juillet 1865. En 1872, la commune pense à recourir à l'expropriation ("exproprier les héritiers Tissot d’un grenier et une écurie d’un bâtiment qui pour le reste appartient à la commune") afin de pouvoir mener à bien son projet d'exhaussement (AD, 1D : 1. 16 juin 1872), mais cette procédure n'est pas lancée. L'idée de surélévation du bâtiment n'est cependant pas abandonnée : en 1876 la commune désigne l’architecte départemental Ruphy pour en dresser le plan (ibid., délibération du 16 juillet 1876).

Après la construction de la nouvelle mairie-école, l'ancienne école est transformée en classe enfantine, selon un devis signé par Camille Ruphy le 4 août 1882. L'ancienne classe de filles doit devenir classe enfantine, l'ancienne salle des garçons le logement de maîtresses. L'emplacement occupé autrefois par la mairie au centre du bâtiment doit servir de vestiaire pour l'école. La parcelle restreinte ne permet pas d'établir un préau couvert ayant les dimensions réglementaires, et les toilettes font suite au préau (celles des anciennes écoles étaient déjà dans cet endroit). Le devis prévoit que "les molasses pour foyer, plaque de fond etc. seront d'une seule pièce. Le marbre de la cheminée sera de bonne qualité. Le préau couvert se composera de trois fermes placées sur des colonnes, recouvert de tuiles losangées de la maison Perrusson" (AC, Boîte Construction de la maison d'école).

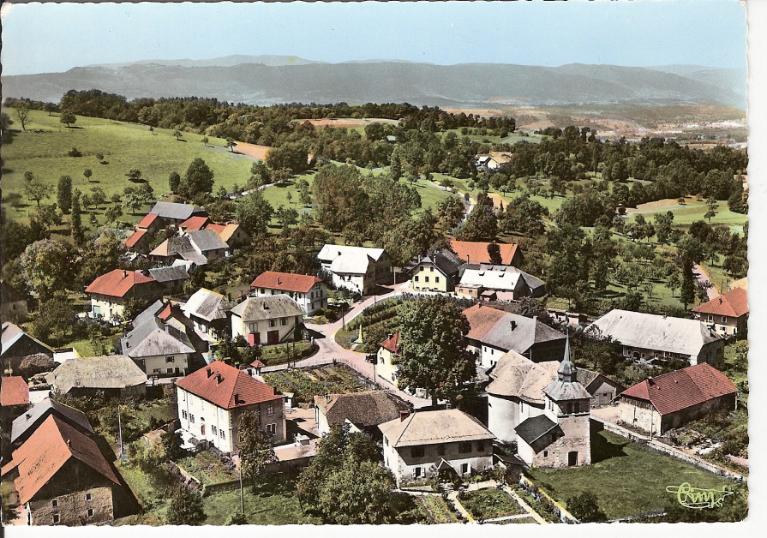

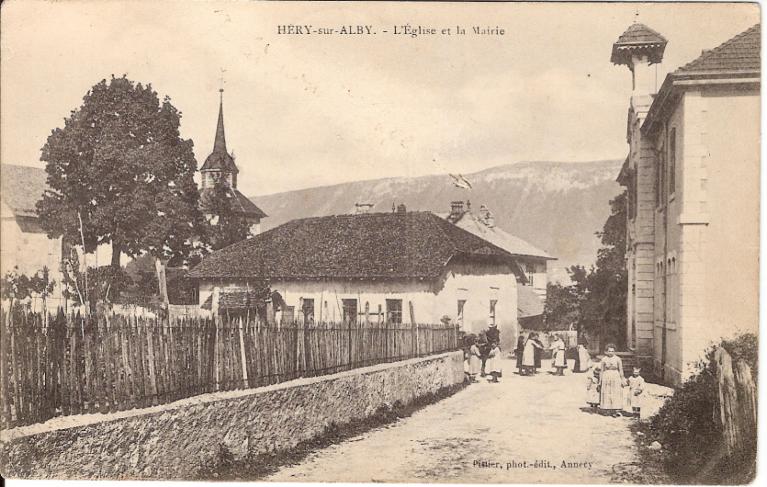

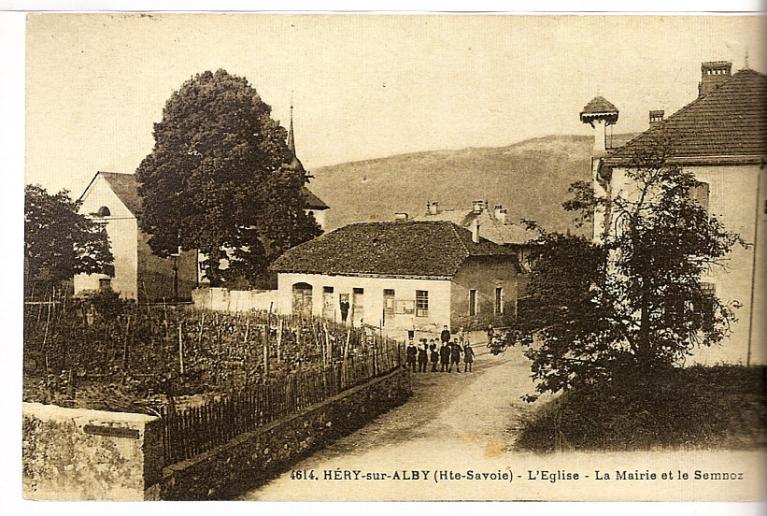

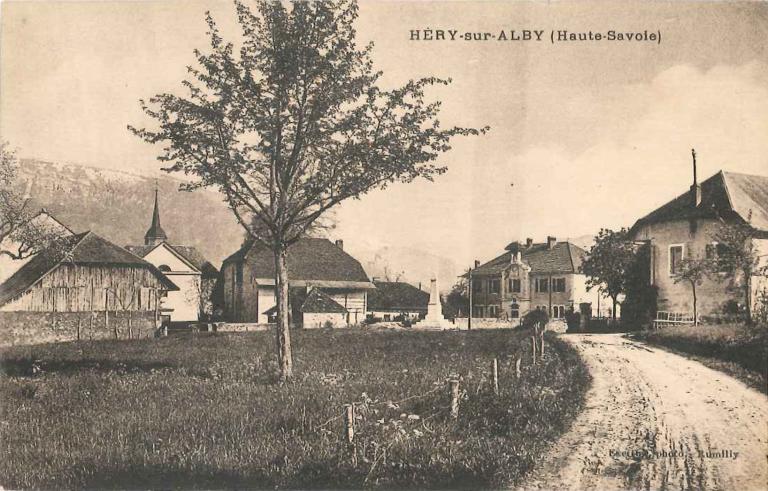

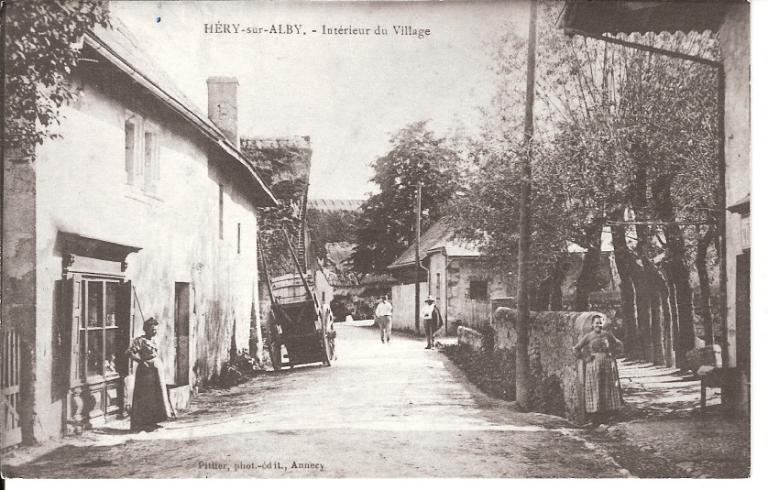

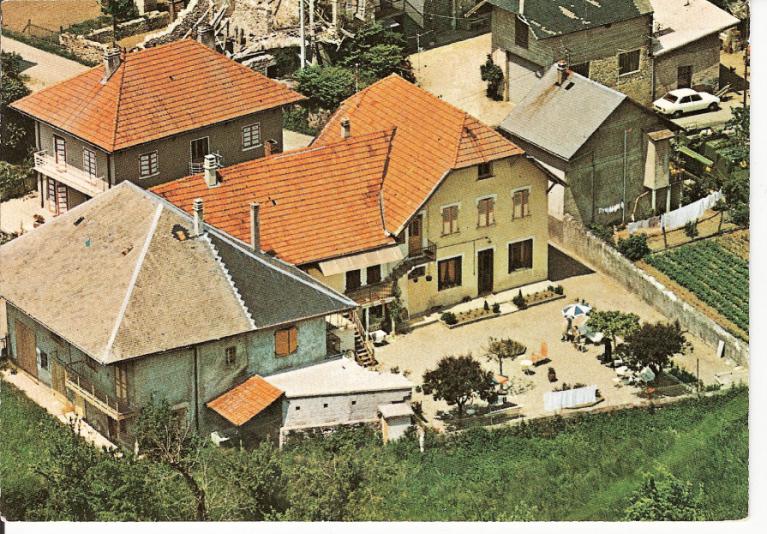

A la fin des années 1890, la question du logement des instituteurs se pose ; en effet la commune ne loge que deux ménages d'instituteurs, au lieu des trois qui pourraient exister (avec celui de l’institutrice adjointe de la classe enfantine, qui occupe deux pièces du logement de la titulaire). Le projet de surélever le bâtiment pour aménager un logement refait alors surface (AD 1D : 2. 5 juin 1898). Le maire charge l’architecte départemental Raillon de dresser les plans et devis du logement de l’institutrice adjointe. Ce projet accepté, il se met en relation avec les héritiers Tissot pour acheter leur partie du bâtiment (ibid. 4 juin 1899). Ceux-ci n'ayant "répondu que de manière évasive aux propositions de cession à l’amiable", le conseil autorise le maire à lancer une expropriation pour utilité publique (ibid., 3 juin 1900). Mais les négociations avec les héritiers Tissot échouent une nouvelle fois et en 1902 la commune projette l’acquisition d’un terrain appartenant aux époux Tilliet Pierre et Dumas Joséphine, contigu aux jardins des instituteurs, pour construire une classe enfantine avec logement. En 1912, les mêmes questions sont reposées : la classe enfantine doit être réparée, le logement de la maîtresse agrandi, il faudrait y ajouter une salle de cantine et édifier des préaux couverts (un le long de ce bâtiment et un autre dans la cour au midi de la mairie-écoles). L'architecte annécien Amoudriaz est chargé de dresser un projet pour ces travaux, mais il faudrait au préalable exproprier les quatre neveux du curé Tissot, toujours propriétaires des combles (AC, 1D : 1, délibération du 9 juin 1912). De nouveaux plans, et devis et cahier des charges pour la reconstruction du bâtiment sont dressés début 1913 par l'architecte Victor Luquet, d'Annecy, prévoyant une classe enfantine, une salle des cantines scolaires, un bûcher pour les écoles, des préaux et un logement pour l'institutrice adjointe avec cave et galetas (17 000 F ; ibid., 12 janvier 1913). Une délibération du 31 mai 1914 indique que suite à des modifications, le projet s'élève désormais à 25 500 F et que certains conseillers s'y opposent, car il va à l'encontre des clauses de la donation du curé Tissot et qu'il vaudrait mieux reconstruire ailleurs l'école enfantine, dont la cour est sur la place publique ; les cantines et le hangar des pompes pourraient ainsi être installés dans l'ancien bâtiment. C'est cette solution qui est adoptée en 1922 : un bâtiment neuf serait érigé pour la classe enfantine dans le pré appartenant à Alexandre Tilliet, et l'ancien bâtiment serait destiné au hangar des pompes, bûcher et cantine scolaire faisant office de salle de réunion (ibid.). Un plan est dressé par l'architecte Luquet (78 621 F ; ibid. 11 avril 1923). Le maire réalise des démarches auprès d'Alexandre Tilliet qui consent à échanger son terrain (sur la parcelle 466) contre un morceau du pré du Choeur, que la commune achèterait au Bureau de bienfaisance (ibid., 28 septembre 1924). Cependant, le projet est révisé en 1926 en raison de l'augmentation des prix de base, ce qui amène la commune à y renoncer. Elle décide alors de se contenter de la construction d'un préau couvert sur le côté ouest de l'ancienne mairie et tout au long du bâtiment, avec remise en état de la classe enfantine. Les travaux sont réalisés par Jean Périssier, charpentier (5 765,25 F ; ibid., 7 novembre 1926 et 6 février 1927). La réception définitive a lieu le 18 décembre 1927. Ce préau est visible sur la carte postale légendée "5932. HÉRY-sur-ALBY (Hte-Savoie), alt. 630 m. – L’Eglise, la Mairie et les Ecoles" (voir illustrations). Cet édifice a par la suite servi de salle de fêtes. Il se présentait sous la forme d'un bâtiment en rez-de-chaussée, de cinq travées, couvert d'un toit à demi-croupes en tuile. Il a été démoli en 2005.

La compagnie de sapeurs-pompiers

La compagnie des sapeurs-pompiers d’Héry voit le jour en 1888 : une souscription volontaire des habitants de la commune d’un montant de 1076 F (complétée par des « compatriotes originaires d’Héry habitant Lyon » qui ont consenti une souscription de 340 F) pour l’acquisition d’une pompe à incendie est acceptée par le préfet en février 1888, qui lance la demande de devis. Pour créer une compagnie de sapeurs-pompiers, la commune doit s’engager pour 5 ans à payer les frais suivants : habillement et équipement des sapeurs qui n’en ont pas les moyens, achat d’un tambour ou clairon, loyer et entretien d’un local pour remiser le matériel, frais de bureau. Il y a 59 volontaires dans la commune, et l’ancienne école est proposée comme local. Cependant la commune n’a que 450 F dans ses fonds disponibles pour abonder la souscription, ce qui est insuffisant pour les dépenses nécessaires, qui s’élèvent à 2857,50 F (pompe à incendie, 1750 F ; 50 seaux en toile, 112,50 F ; 60 képis, 180 F ; 55 vareuses, 440 F ; 60 ceinturons, 180 F ; 3 clairons, 45 F ; aménagement de l’ancienne école en hangar aux pompes, 150 F). La commune demande une subvention, mais seulement 50 F lui sont accordés, qui sont employés pour l’achat des képis (AD, 1D : 2, délibérations des 15 janvier 1888, 19 février 1888, 1er avril 1888, 10 juin 1888, 2 décembre 1888).

En 1893, la compagnie est prolongée pour une durée de 5 ans et réorganisée, avec un règlement du service intérieur approuvé par le préfet le 23 janvier 1895 (note de Paul Cochet, d’après Denis Bruyère, qui mentionne un livre de compte de la compagnie de 1911 à 1966). En 1901, une subvention de 700 F est accordée pour l’habillement de la compagnie, qui se limitait jusque-là au képi ; la compagnie s’engage à payer 650 F, et la commune la même somme pour pourvoir à cette dépense (ibid., délibérations du 19 août 1900 et 24 février 1901).

En novembre 1908, une nouvelle pompe est achetée à M. Mieusset, ingénieur-constructeur, 17 rue du Gazomètre à Lyon, pour le prix de 806 F non compris certains accessoires et le transport ; elle est en partie financée par une souscription volontaire des habitants de 548,50 F (AC, 1D : 1, délibération du 29 novembre 1908). La pompe était entreposée dans l’ancienne école primaire (voir plus haut), au moins à partir des années 1920. A partir du milieu des années 1950, les pompiers d’Alby-sur-Chéran sont chargés de toutes les interventions de secours incendie.

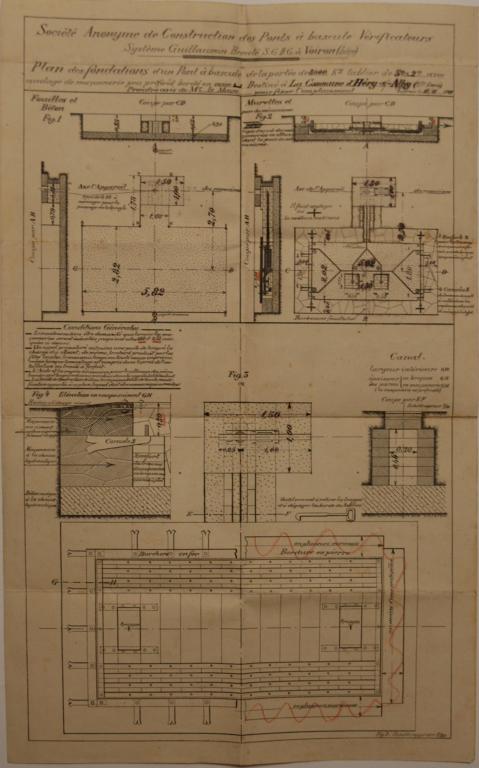

Le poids public

L'installation d'un poids public sur la place du chef-lieu, "pour le pesage du foin, des blés, fruits, bestiaux", est décidée par la commune en 1909. Le conseil municipal choisit le devis présenté par la Société de construction des ponts à bascule vérificateurs de Voiron (Isère), pour un pont avec portée de 8000 kg, facturé 2300 F plus divers accessoires (la commune contracte un emprunt de 2500 F pour régler cette dépense. AC, 1D1, délibération du 18 juillet 1909). L'emplacement désigné est une parcelle de 47 m² contigüe à la place publique et proposée par Joseph Petit afin d'éviter d'avoir à déplacer les canalisations établies par la famille Petit pour évacuer les eaux du bassin qui aurait été nécessaire si le pont à bascule avait été installé directement sur la place publique (ibid., 29 mai 1910). En 1929, le conseil décide de faire établir une cabine en moellons pour abriter la balance du pont bascule, édifiée par M. Boffa, entrepreneur à Saint-Félix (traité de gré à gré, 973,10 F ; ibid., 15 septembre 1929).

On trouve des tarifs pour le poids public dans les archives de la commune jusqu'à la fin des années 1970. Le poids public a disparu lors des travaux de réfection de la place au début des années 1990.

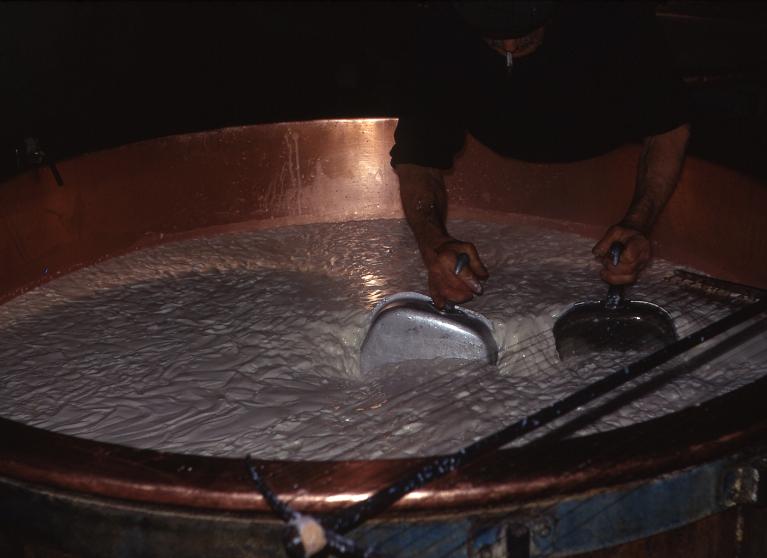

Les fruitières

La première fruitière est créé au chef-lieu dès 1865, avec 28 associés disposant d'un cheptel de 101 vaches ; elle est dissoute avant 1872. Une nouvelle fruitière, fonctionnant "au tour", est créée en 1885, dans un bâtiment loué ; selon les témoignages oraux, cette fruitière a été installée (successivement, mais sans chronologie connue) dans les fermes 2016 A6 333, située en face de l'église (non repérée) et 2016 A6 1226, 1576 (IA74002679). La production laitière occupe la moitié des habitants de la commune, mais la population n'est pas assez agglomérée pour permettre que tous les producteurs participent à la fruitière (Viuz-la-Chiésaz, raconte-moi..., p. 123).

La société fruitière achète en 1890 une maison avec un petit pré, située au village, et qui lui est vendue par le président de la fruitière, Louis Petit ; il s'agit de la partie habitation d'une ferme à juxtaposition perpendiculaire à la route des Bauges, au sud du village (1890 A6 449 ; sur l’état de section de 1890 : "maison" à la "société de la fruitière", la partie grange-étable, A6 448 "bâtiment" appartient à Mariette Petit, épouse d'Henri Gaime ; 2016 A6 408, non repéré). L'établissement prend le statut de société coopérative fruitière en 1900. Il rassemble les principaux propriétaires du chef-lieu d’Héry et des hameaux voisins, et cette société nouvelle est "formée dans le but de construire une fruitière pour la vente du lait à un fruitier fabricant", avec construction d'un bâtiment dédié : le terrain, situé à l’entrée nord du village (1937 A6 329, 959), est acheté en en août 1900 et les travaux de la fruitière et de la porcherie sont mis en adjudication (16 000 F le tout, plus 4000 F pour travaux imprévus, financé par un emprunt de 14 000 F). Les travaux sont presque achevés à la fin de l'année 1900, et font l'objet d'une demande de subvention formulée via la commune (AD, 1D : 2, délibération du 2 décembre 1900). En 1904, cette coopérative d'Héry-sur-Alby rachète aux anciens sociétaires la vieille fruitière et son matériel ; le bâtiment est revendu dès 1906 à Etienne Guers.

La fruitière est dotée de nouveaux statuts en 1932. L'année suivante, elle obtient une subvention du ministère de l'agriculture (équivalent à 1/6e de la dépense) pour réaliser des travaux de modernisation. La fruitière traverse alors une passe difficile, de nombreux producteurs préférant livrer leur lait à la Compagnie générale du lait condensé de Rumilly. Mais l'augmentation des coûts de transport et la baisse du prix d'achat du lait par la condenserie pousse les producteurs d'Héry à revenir à une transformation locale, et à améliorer pour cela les conditions de fabrication. La fruitière prend le statut de société civile en 1939. Puis dans les années 1960 le nombre de litres de lait transformé a beaucoup augmenté, le nombre de chaudrons passant progressivement de deux à cinq. A l’inverse, à partir du milieu des année 1970, le retour des troupeaux en alpage provoquait la diminution de l’activité estivale. La production était constituée essentiellement de de gruyère et de beurre (pas de tomme) ; la porcherie jouxtait le bâtiment d’habitation/fabrication (les fromagers ont habité sur place jusqu’aux années 1980). En 1985, la fruitière est rachetée par Gérard Chabert, fromager à Cusy (qui rachète dans les mêmes années les fruitières de Marigny-Saint-Marcel et Saint-Félix) (Viuz-la-Chiésaz, raconte-moi..., p. 124). Les bâtiments sont détruits vers 1990 pour faire place à des immeubles d’habitation.

Photographe à Rumilly, auteur de cartes postales dans la 1ère moitié du 20e siècle.