Stagiaire au service de l'Inventaire en 2007

- inventaire topographique, Inventaire de la Ville de Lyon

-

Trabouillet FranckTrabouillet FranckCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Photographe au service de l'Inventaire Auvergne-Rhône-Alpes

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lyon Urgences

-

Commune

Lyon 5e

-

Adresse

23 rue Roger-Radisson

-

Cadastre

1831

O 482, 483, 485 ;

1999

AO 58 partie

-

Dénominationséglise

-

VocablesSainte-Marie et Saint-Joseph

-

Appellationsdu couvent de la Visitation Sainte-Marie de Fourvière

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

La construction de l'église est étroitement liée à celle des bâtiments conventuels, dans le plan desquels elle s'insère, conformément aux recommandations du Coutumier de l'ordre. Mais elle fut achevée un peu plus tardivement que ces derniers. En effet, lorsque les visitandines quittent la Croix-Rousse pour s'installer à Fourvière le 16 juin 1856 (Petite Relation, p.10-11), les travaux de l'église et de l'aile nord, à l'angle de laquelle s'inscrivent les deux sacristies, n'étaient pas achevés. D'après les sources, l'église et l'aile nord furent couvertes peu avant le 24 octobre 1857, date de la cérémonie de prise d'habit d'une soeur. L'église et le choeur des religieuses, perpendiculaire au mur sud du choeur et séparé de celui-ci par une grille qui leur permettait d'assister à l'office sans être vues des fidèles, avaient été bénis un peu plus tôt, le 26 septembre, en même temps qu'était dite la première messe (Petite Relation, p.16).

La décoration et les aménagements intérieurs ne purent être réalisés dans la foulée, faute de financements suffisants. Interrompus en 1857, les travaux ne reprirent qu'en 1864, pour s'achever au plus tard début juillet 1865 (Petite Relation, p.19-20).

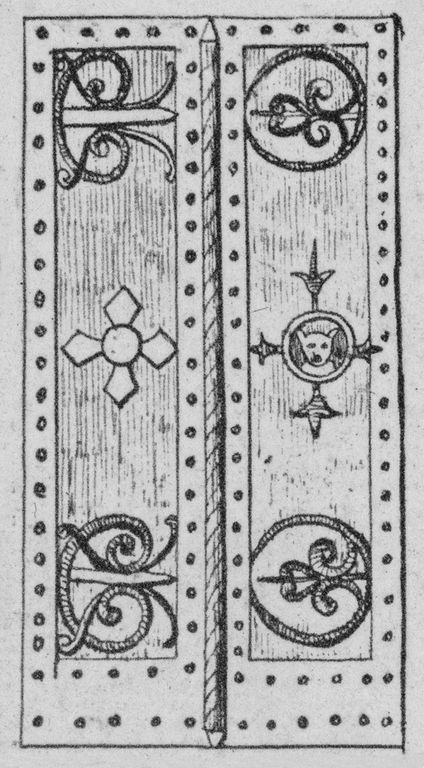

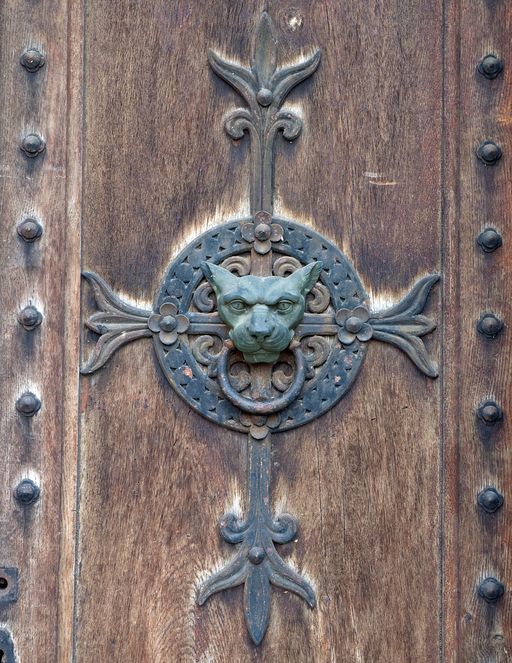

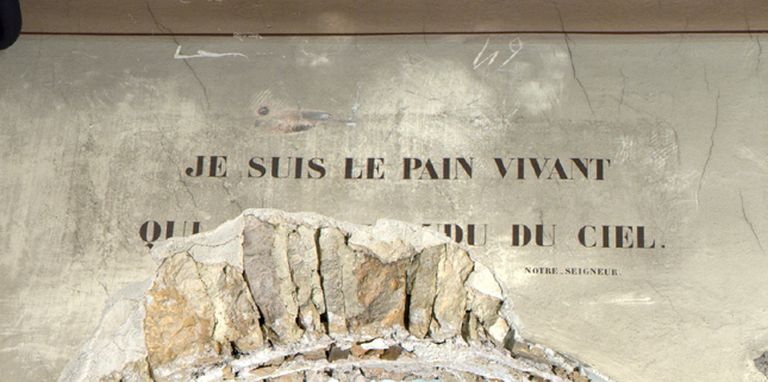

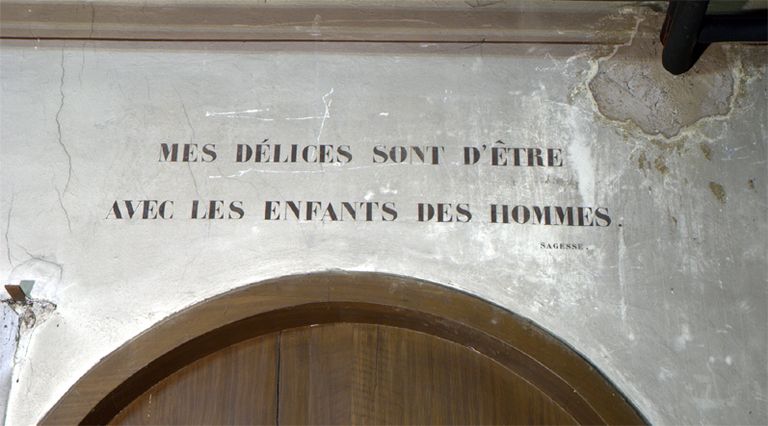

Les sources sont peu prolixes sur les choix iconographiques ; aucune ne mentionne le tableau de Claude-Baptiste Tailleur, Saint Joseph et l'Enfant entre deux anges, qui surmonte le linteau de la porte de la sacristie donnant sur le choeur de l'église, à gauche du maître-autel, ni les motifs du décor peint ornant les parois et les voûtes (symboles liés aux litanies de la Vierge et à l'eucharistie). Commandé à Bossan, qui fournit des modèles pour l'ensemble du décor, le maître-autel actuel, décrit dans les Annales (1855-70, p.247-48), vint remplacer un plus ancien (rapporté de la Croix-Rousse ?), donné au couvent de Condrieu. Il est surmonté d'un ciborium monumental, lui aussi décrit dans les Annales, très proche de celui que Bossan a dessiné pour l'église de Saint-Thomas-d'Aquin à Oullins.

En 1870, les autorités militaires imposèrent aux visitandines, dont ils avaient réquisitionné le monastère, des mesures de protection des lieux. L'église fut comblée " jusqu´à la naissance des voûtes ", le sanctuaire seul restant accessible. Après la fin de la guerre et de la Commune, en 1874, deux autels latéraux sont érigés dans la nef à l'initiative de la supérieure, Mère Marie-Régis Deville, voués à saint François de Sales et au Sacré-Coeur et ornés de leurs statues (toujours en place ; AP Visitation Annecy, Annales 1870-80, p.149). A partir de 1894, l'une des deux sacristies est utilisée comme salle d'archives (Annales 1899-1923, p.408).

Si l'église fut peu touchée lors des travaux d'aménagement du couvent en logements pour les infirmières, il n'en alla pas de même dès lors que le bâtiment fut destiné à la conservation des archives des hôpitaux, à partir de 1974. Perdant toute fonction cultuelle, elle a peu à peu été dépouillée de son mobilier : démontage de la barrière de communion et de la grille de clôture du choeur des religieuses, dont la baie a été murée pour le transformer en réserve d'archives, dépose du chemin de croix au musée des Hospices civils (en réserve). Le mobilier restant a subi quelques dommages : les deux autels latéraux de la nef ont été partiellement démontés (tabernacles et fragments de parement de marbre des gradins, entreposés dans un placard de la sacristie intérieure).

La construction de l'église est concommitante de celle du couvent, qui débute en 1854 ; les sources la disent achevée en 1857. Cette date correspond en fait à l'achèvement du gros oeuvre. Faute de moyens financiers suffisants, le décor et les aménagements intérieurs ne purent être réalisés avant 1864 ; les travaux furent définitivement achevés en juillet 1865. L'église a été relativement épargnée lors des travaux d'aménagement du couvent en dépôt d'archives réalisés pour le compte des Hospices civils en 1974, mais a souffert de sa désaffectation (enlèvement du chemin de croix, démontage de la barrière de communion et de la clôture du chœur des religieuses, dont l'ouverture a été murée).

Restauration complète de l'église, de son mobilier et des décors peints avec quelques modifications lors de la création du Fourvière hôtel, en 2011 (suppression des autels latéraux, recouvrement du revêtement de sol de la nef, réouverture de la baie séparant l'ancien chœur des religieuses de celui de l'église). Elle est désormais affectée à la réception des clients.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle

-

Dates

- 1857, porte la date, daté par source

- 1865, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Bossan Pierre-Mariearchitecte attribution par sourceBossan Pierre-MarieCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

L´église est située dans l´aile ouest du couvent, et est orientée est-ouest. Son élévation s'inscrit dans un ressaut de l'élévation postérieure du couvent, symétriquement à celui marquant l´entrée des pensionnaires. C'est un édifice de plan massé constitué de deux travées de plan carré (l'une pour la nef, l'autre pour le choeur), couvertes d'une voûte d'arêtes. De part et d'autre de la nef s'élèvent deux autels secondaires, adossés aux murs sud et nord. Le sanctuaire est séparé de la nef par un emmarchement dans lequel était implantée la barrière de communion. Il est flanqué dans sa partie nord de deux sacristies qui se jouxtent, l'une communiquant avec l'extérieur, réservée au desservant, l'autre à l'usage des religieuses. La sacristie extérieure communique avec le choeur de l'église par une porte ouverte dans le mur nord. Dans la nef, sur le mur sud, une porte donne accès à une galerie longeant le choeur des religieuses et rejoignant le pavillon d'entrée du pensionnat (avant-corps sud de l'élévation postérieure).

Au centre du choeur s'élève le maître-autel, surmonté d'un ciborium. De part et d'autre de la nef s'élèvent deux autels secondaires, l'un consacré au Sacré-Coeur (mur nord), l'autre à saint François de Sales (mur sud). Le sanctuaire est séparé de la nef par un emmarchement dans lequel était implantée la barrière de communion. Dans le mur sud du choeur, une large baie en plein cintre, supportée par deux colonnes de stuc vert et fermée autrefois par une grille de fer forgé dans laquelle était ménagée une porte, ouvrait sur le choeur des religieuses. Lui faisant face sur le mur nord, un tableau de Saint Joseph et l'Enfant Jésus de format semi-circulaire, surmonte un décor en trompe l'oeil de fausse tapisserie, à la droite duquel ouvre une porte donnant accès à la sacristie extérieure, réservée au desservant et jouxtant la sacristie intérieure, à l'usage des religieuses. La sacristie extérieure était reliée à une petite pièce à l'étage par un escalier dont l'emplacement est encore visible (traces d'arrachement, vestiges d'un lambris en chêne foncé).

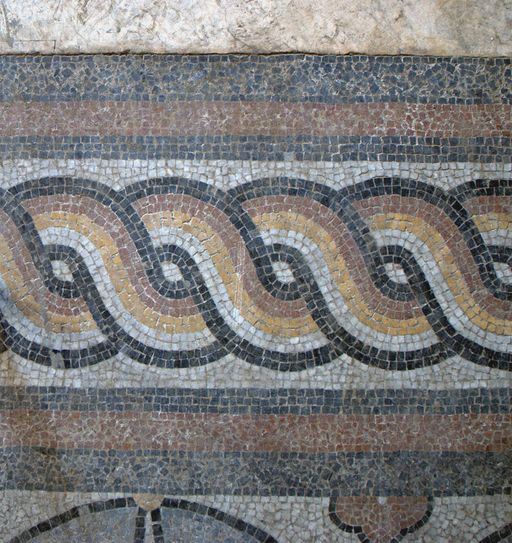

Le revêtement de sol varie de par sa nature comme de par ses motifs en fonction de sa localisation dans l'édifice : mosaïque de pierre dans le choeur, aux motifs de rosace au centre duquel se trouve une fleur à cinq pétales (violette ?), bordée d'une frise à motif d'entrelacs sur son pourtour, marqueterie de parquet en chêne naturel ou teinté foncé au degré du maître-autel, reprenant le même motif de rosace ; pavement en mosaïque de pierre d'un motif plus simple dans la nef, fait de losanges noirs et blancs et bordée d'une frise monochrome rouge à liseré noir.

L'absence d'entretien a affecté la conservation du décor : les vitraux ont souffert de casses multiples, on relève d'importantes fissures au revers de l'élévation principale, et de nombreuses altérations des peintures murales à la retombée des voûtes ainsi que sur le mur sud (soulèvements, efflorescences de sels, perte de matière). L'encrassement généralisé nuit à la perception de la richesse des couleurs et de l'ornementation, voulue par Bossan et conforme à l'esprit de l'ordre, qui concentre dans l'église la partie la plus riche de son décor.

Marques de tâcheron

Sur l'intrados de l'arc du portail : en forme de V

-

Murs

- brique

- moellon

-

Toitstuile plate mécanique, tuile creuse mécanique

-

Plansplan massé

-

Couvrements

- voûte d'arêtes

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans

- pignon couvert

-

État de conservationdésaffecté, état moyen, inégal suivant les parties

-

Techniques

- peinture

- sculpture

- décor stuqué

- vitrail

-

Statut de la propriétépropriété d'un établissement public

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Actuellement désaffectée, l'église sert de lieu de dépôt pour une collection d'instruments de radiographie anciens appartenant aux Hospices civils. Son état s'est dégradé entre 2007, date de l'enquête, et 2011.

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Lyon

Documents d'archives

-

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Ms. Sans cote. Annales du monastère de la Visitation Ste-Marie de Fourvière, 1855-70

p.247-48 -

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Ms. Sans cote. Annales du monastère de la Visitation Ste-Marie de Fourvière, 1870-80

p.149 -

AP Visitation Annecy

AP Visitation Annecy. Ms. Sans cote. Petite relation de notre transfert de la Croix-Rousse à Fourvière. Aménagements divers du monastère. La guerre de 1870. L'ambulance. L'échange du terrain avec le Carmel , 1896 ca.

p.10, 11, 16, 19, 20

Bibliographie

-

Région Auvergne-Rhône-Alpes, SRI, site de Lyon : 69 THI

THIOLLIER, Félix. L'Oeuvre de Pierre Bossan, architecte : basiliques, églises, chapelles, monuments civils, tombeaux, bronzes, orfèvrerie, etc. Monographie de la chapelle de Saint-Thomas d'Aquin à Oullins (Rhône), peintures, sculptures, décoration intérieure, par P. Borel, C. Dufrayne, J. Razuret. Montbrison : E. Brassart impr., 1891, in-fol., 23 p. : ill

-

CHAZOT, Marie. Histoire du Monastère de la Visitation Ste-Marie de Lyon à Fourvière, Maitrise d'histoire contemporaine, sous la direction de Nathalie Mathian, Lyon III, 2002.

p.67 et svtes -

BM Lyon : 30133

THIOLLIER, Félix. L'Oeuvre de Pierre Bossan, architecte. Montbrison : 1891 ; p.81

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)

Stagiaire au service de l'Inventaire en 2007

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)