Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)

- enquête thématique régionale, Patrimoine des lycées

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Rhône-Alpes

-

Commune

Grenoble

-

Adresse

1 cours Lafontaine

-

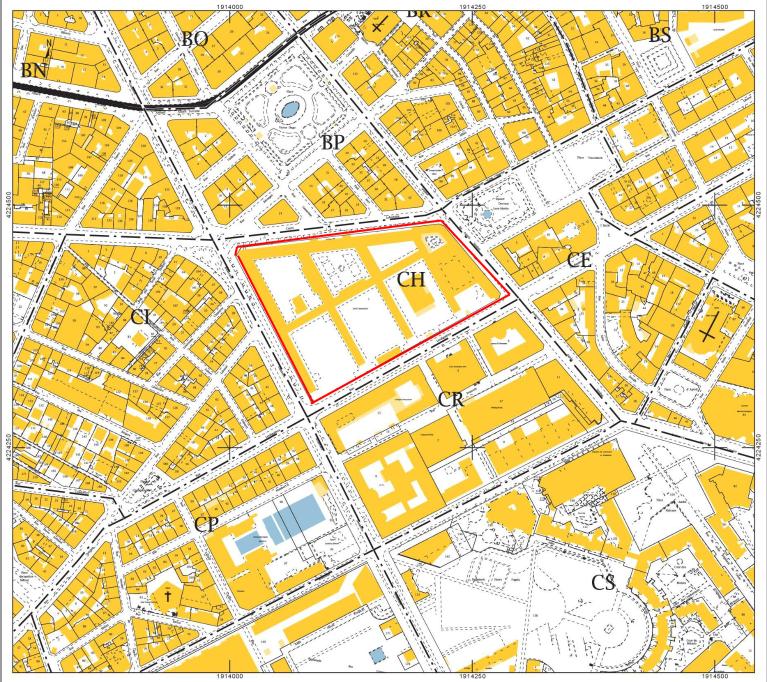

Cadastre

2007

CH01

1

-

Dénominationslycée

-

Genrede garçons

-

Précision dénominationlycée d'enseignement secondaire général du second cycle, classes préparatoires

-

AppellationsChampollion

-

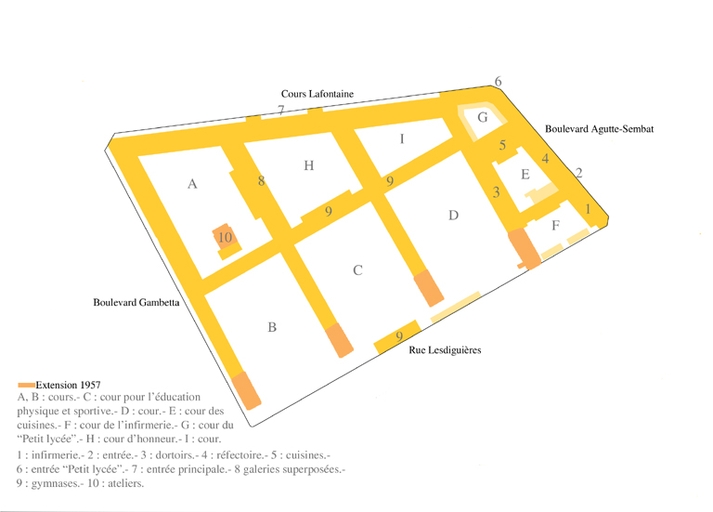

Parties constituantes non étudiéescour, jardin, escalier, édifice sportif, infirmerie, cuisine

HISTORIQUE

Du lycée de garçons au lycée Champollion : un nouveau lycée pour Grenoble

Dans le dernier quart du 19e siècle, la Ville de Grenoble connaît un renouveau urbain suscité par l'expansion démographique d´une part, le développement du quartier de la gare à l´ouest du coeur historique de la cité d´autre part. Encouragé par la politique de Jules Ferry privilégiant l´enseignement, le maire radical-socialiste Edouard Rey lance le projet de construction d'un nouveau lycée de garçons, qui se substituerait au lycée existant (actuel lycée Stendhal), alors l'unique de la ville.

Par ailleurs, le recteur de l´Académie de Grenoble indique au maire de Grenoble, dans sa lettre du 7 mars 1882, la nécessité de construire un nouveau lycée " destiné à remplacer l´établissement actuel "1. Une somme de deux millions de francs est affectée au projet, six cents mille francs seraient empruntés auprès de la Caisse spéciale des lycées, collèges et écoles, l´autre moitié, 1 million, serait obtenue comme subvention de l´État.

Emile Vaudremer, un "pionnier" de l´architecture de lycée

Edouard Rey présente au conseil municipal ce projet fortement soutenu par l'académie et l´État. La Ville doit désigner un architecte pour conduire l´opération, fournir les plans et assurer l´ensemble de la maîtrise d'oeuvre. Le maire reçoit l'aval de son conseil pour s´adresser à un architecte parisien2. Rapidement, le choix d´Edouard Rey se porte sur Joseph-Auguste-Emile Vaudremer (1829-1914), alors architecte de la Ville de Paris, lequel construisait à l´époque l´école rue Paul-Louis-Courrier dans le 7e arrondissement terminée en 18833. Le lycée de garçons de Grenoble est le premier lycée construit par Vaudremer en province. Dans les mêmes années (entre 1883 et 1888), il édifie le lycée de jeunes filles, actuel lycée Michelet à Montauban et le lycée de garçons, actuel lycée Buffon (Paris, 15e), devenant ainsi l'une des grandes figures de l´architecture scolaire de la IIIe République. A cette expérience dans le domaine de l'architecture scolaire s'ajoutait une qualité appréciable pour tout maître d'ouvrage : celle d'un architecte attentif à la maîtrise des coûts de construction, établissant des devis peu élevés et les respectant généralement.

Soucieuse d´offrir aux futurs élèves un établissement fonctionnel et adapté à leurs besoins, la Ville de Grenoble s'enquiert auprès du Ministère de l´Instruction publique et des Beaux Arts de l´existence d´un plan type pour la construction des lycées. Ayant reçu une réponse négative du ministère4 la Ville demande à l´architecte de préparer le projet de construction du lycée, en lui laissant une "grande liberté pour la rédaction des plans et devis, sauf révision ultérieure par la Commission des bâtiments"5. Cette Commission, créée le 31 mars 1860 par Gustave Rouland, ministre de l'Instruction publique, a été relancée par Jules Ferry le 20 juillet 1880. Elle a pour objet non seulement de formuler des avis sur les plans et devis de construction de nouveaux établissements, mais aussi sur les réparations qui y sont effectuées. Surtout, elle dresse un projet de programme très complet, à destination des maîtres d'ouvrage comme des maîtres d'oeuvre. Ses préconisations ont trait à la construction (choix des matériaux), à la distribution et à la salubrité des établissements6. Vaudremer a pris une part étroite aux travaux de la Commission dès 18827, et a siégé au conseil des bâtiments civils en 1882 et 1883. C'est sans doute en raison de ces qualités que la Ville de Grenoble s'adresse à lui pour ériger son nouveau lycée.

Une implantation au cœur de la nouvelle ville

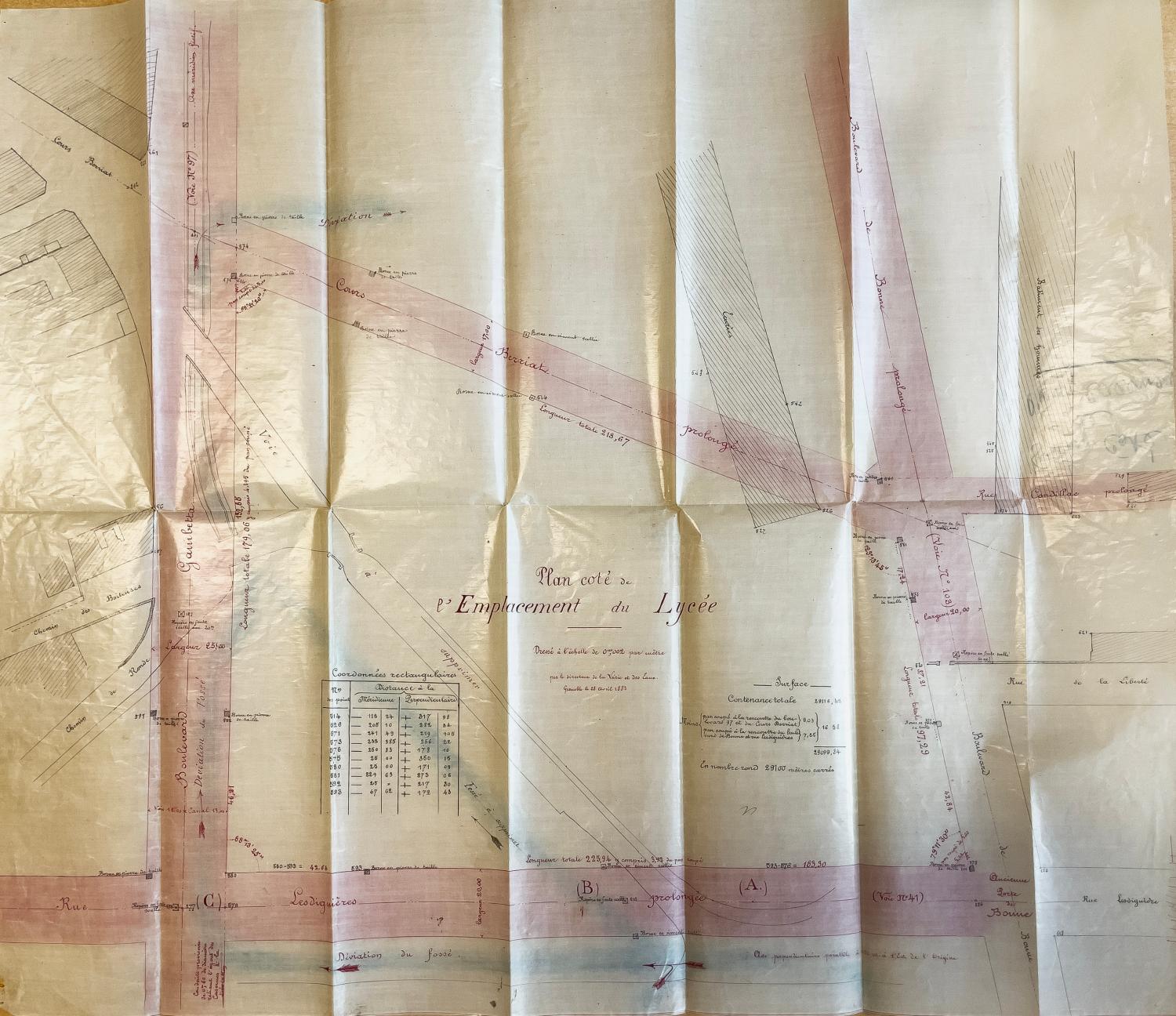

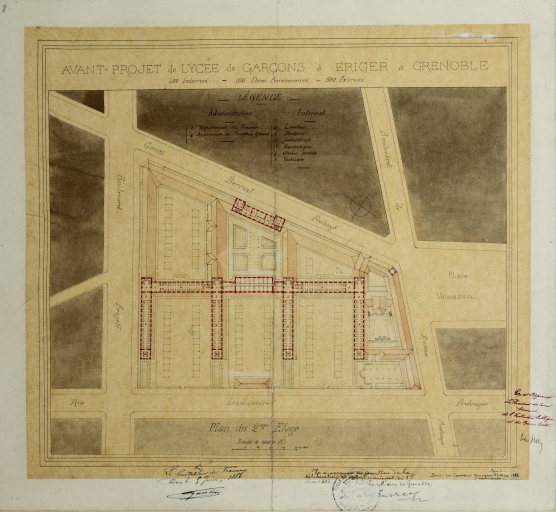

Le futur lycée nécessitait un terrain suffisamment vaste pour édifier un établissement destiné à accueillir 1 000 élèves (400 internes, 100 demi-pensionnaires, 500 externes), la surface étant estimée à plus de 20 000 m2. C'est sur un espace urbain en pleine restructuration, au sud-est de la gare et dans le prolongement du cours Berriat, que se porte le choix de la municipalité, à l'emplacement des casernes de Bonnes destinées à être supprimées pour satisfaire les nouveaux projets d´urbanisme.

Dans un rapport à la commission de l'emprunt (séance du 28 janvier 1880), Aristide Bergès, conseiller municipal de Grenoble avait en effet indiqué que le lieu constituerait " un excellent emplacement pour un nouveau Lycée ", largement approuvé par l'opinion publique8. Le projet est alors estimé à trois millions de francs.

En 1882, le ministère de la Guerre remet à l´administration des Domaines, qui les rétrocède à la Ville, les terrains déclassés de l'ancienne enceinte, nécessaires pour la construction du nouveau lycée, à l'exception toutefois du quartier de Bonne9. Le 30 novembre 1882, Edouard Rey, maire de Grenoble, et Emile Vaudremer, architecte, signent la convention présidant à la rédaction du projet de construction du nouveau lycée. Emile Vaudremer devra satisfaire les exigences du Conseil municipal : séparer nettement les espaces dédiés à l'étude et à l'enseignement de ceux réservés à l'internat ; favoriser les espaces pour les élèves par rapport à ceux mis à la disposition du personnel ; dessiner des espaces récréatifs spacieux et arborés, qui " devront contenir des préaux et des gymnases couverts pour tous les élèves, tant internes qu´externes. (Ils) sont destinées aux exercices physiques et hygiéniques ". Enfin, " la surface à occuper ne devra pas dépasser l'îlot de terrain de 28 000 m.q. environ, limité au nord par le prolongement du cours Berriat, à l´ouest par le boulevard projeté, au sud par le prolongement de la rue Lesdiguières, et à l´Est par le boulevard de Bonne. La chapelle sera construite sur un îlot séparé, au centre d´un square "10. Dans l´article 3, la convention indique que la dépense ne devra en aucun cas dépasser deux millions de francs, honoraires compris.

Emile Vaudremer accepte ces conditions et les honoraires de 5 % ; il accepte aussi que les travaux soient surveillés par l´architecte municipal Charbonnier, dont il débattra avec le Conseil municipal de l'allocation supplémentaire de traitement11. Toutefois, il revient quelques mois plus tard sur ces décisions et, par une lettre en date du 23 décembre 1882, modifie le montant de ses honoraires (portés à 5,5 %, 5 % pris en charge par l´État, 0,5 % par la Ville) et désigne les architectes Chatrousse et Ricoud pour le suivi des travaux (AC, Grenoble, 4 M 52. Ces derniers, qui ont leur agence à Grenoble, 27 rue Lesdiguières, ont beaucoup construit dans ce nouveau quartier de la ville, magnifiant le béton prompt et ses capacités de modelage dans l´ornementation architecturale).

Une réalisation imposante et fonctionnelle

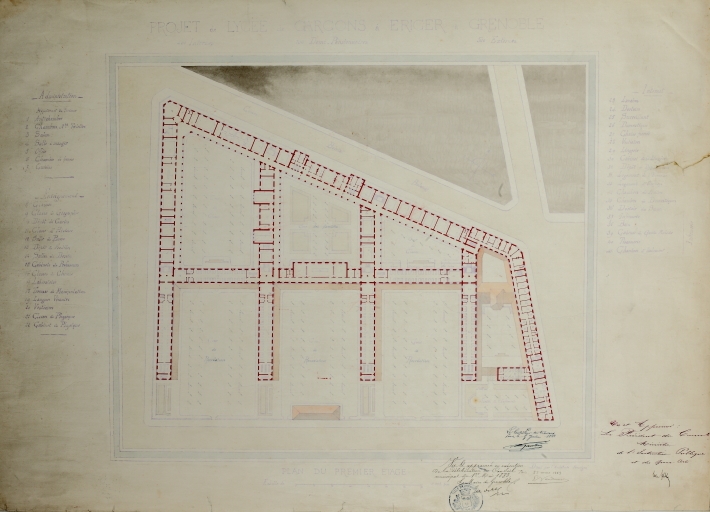

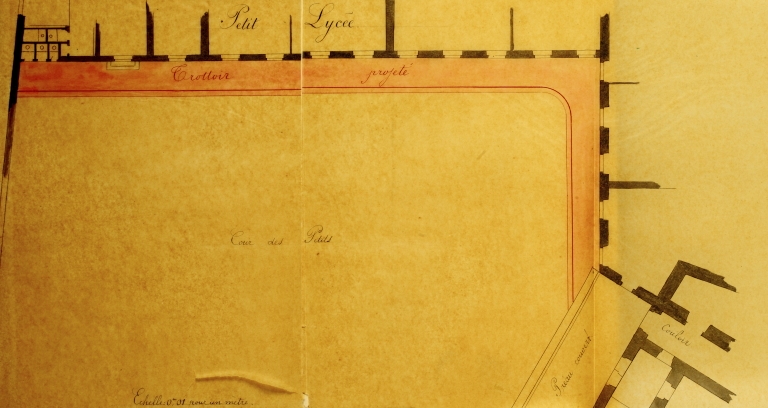

Chargé de dresser les plans généraux et détaillés, puis de la direction et de la surveillance des travaux12, Vaudremer se met immédiatement à l'ouvrage. L'îlot urbain destiné à recevoir la nouvelle construction forme un quadrilatère irrégulier suivant le tracé des voies qui le limitent : au nord le cours Berriat prolongé (futur cours Lafontaine) qui suit un tracé nord-est/sud-ouest depuis la voie ferrée jusqu'au boulevard de Bonne ; à l´est le boulevard de Bonne prolongé (futur boulevard Agutte-Sembat) commence au nord depuis le quai de Créqui et poursuit vers le sud-est ; à l'ouest le boulevard projeté dessiné sur le tracé de l´enceinte (futur boulevard Gambetta), part également depuis le quai de Créqui vers le sud-ouest et forme avec le boulevard de Bonne comme un compas aux branches légèrement ouvertes ; au sud la rue Lesdiguières prolongée qui poursuit son axe ouest-est.

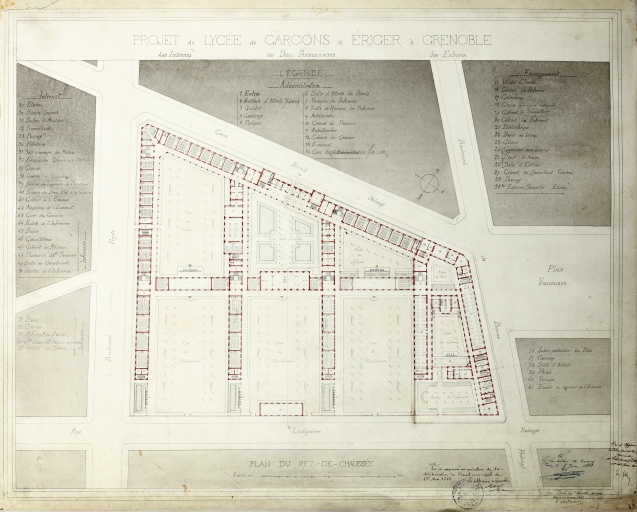

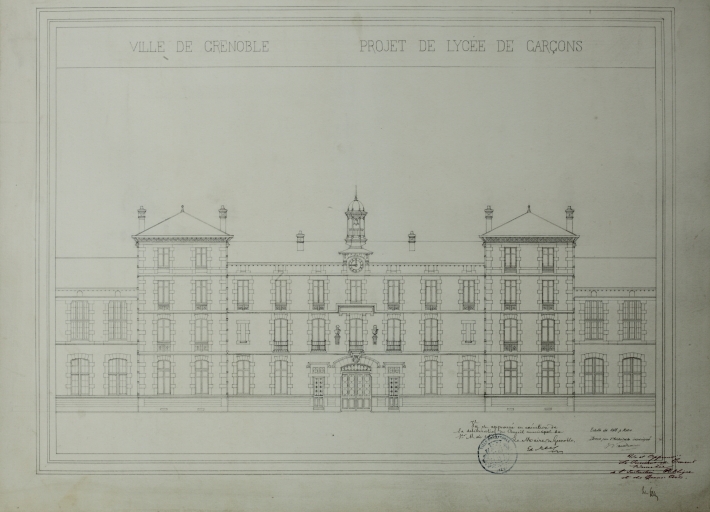

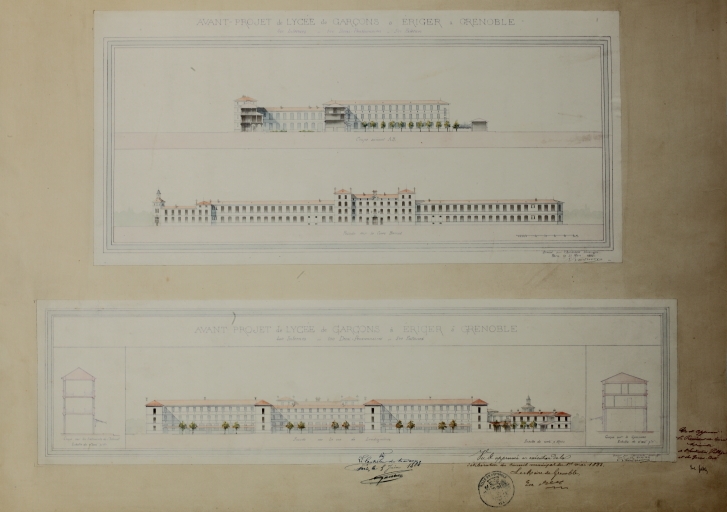

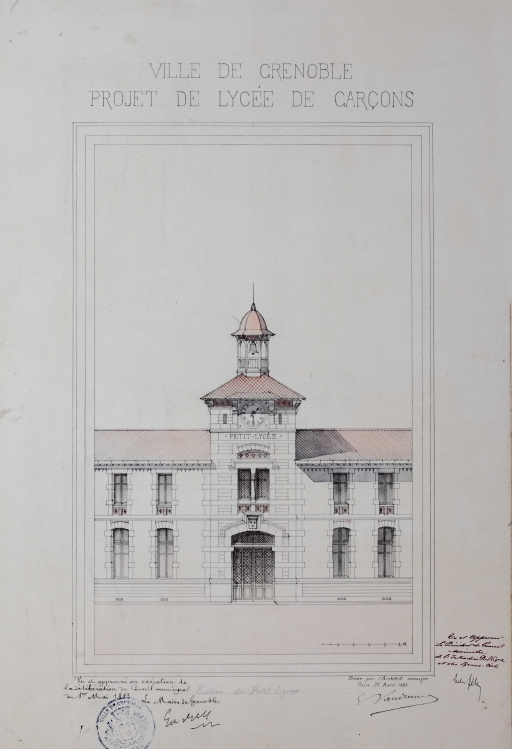

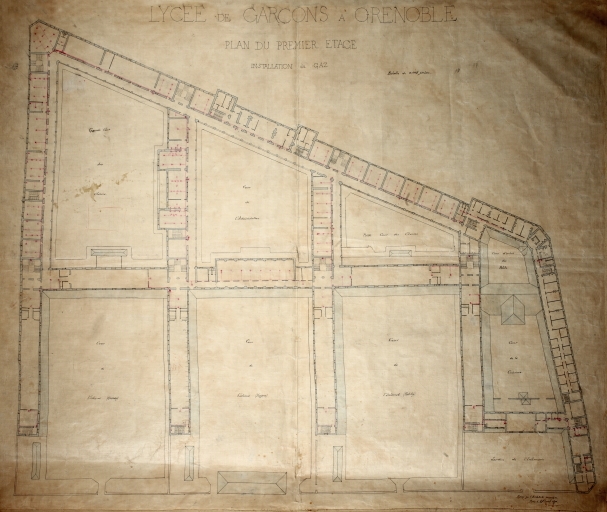

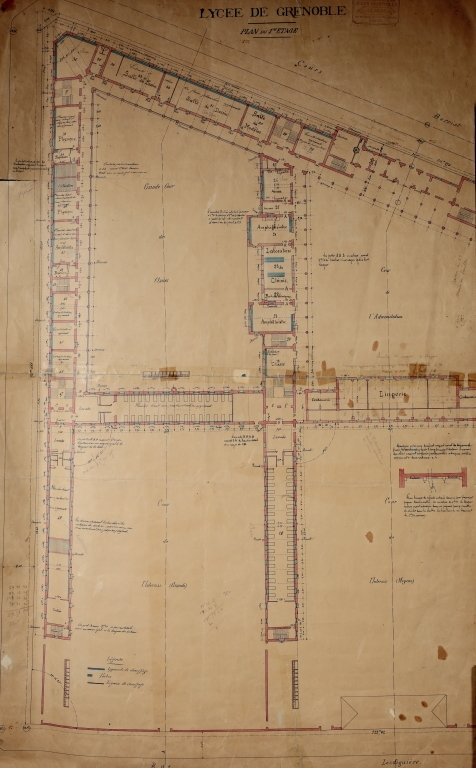

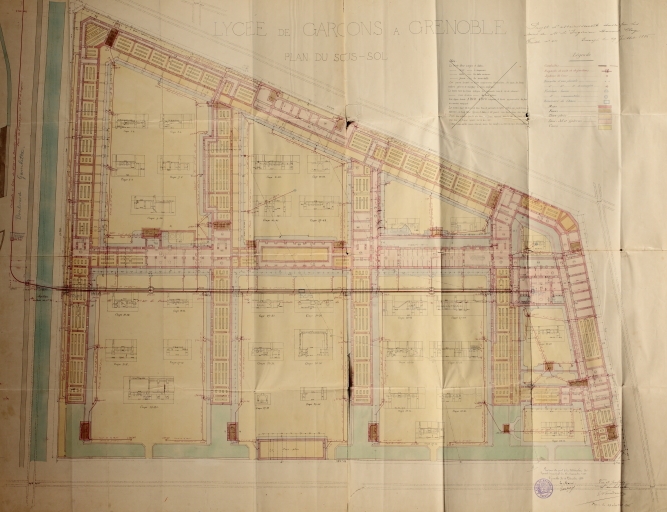

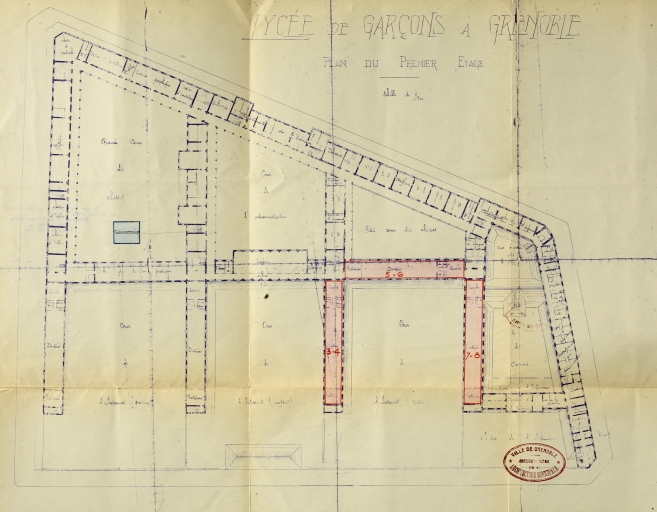

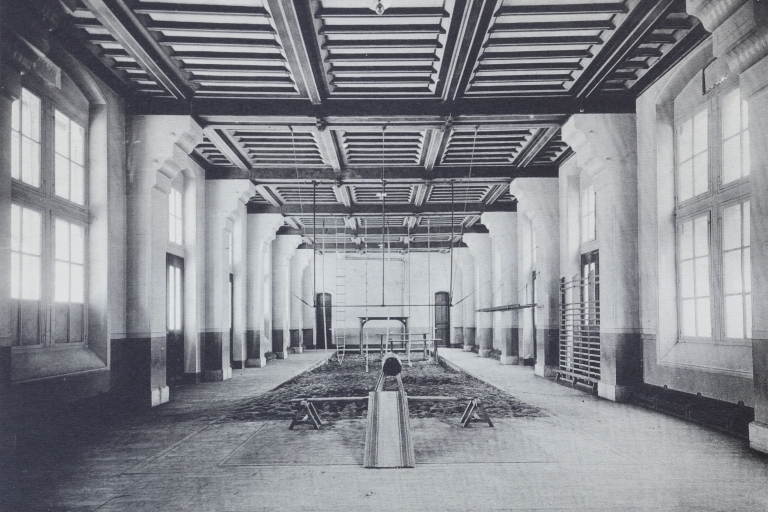

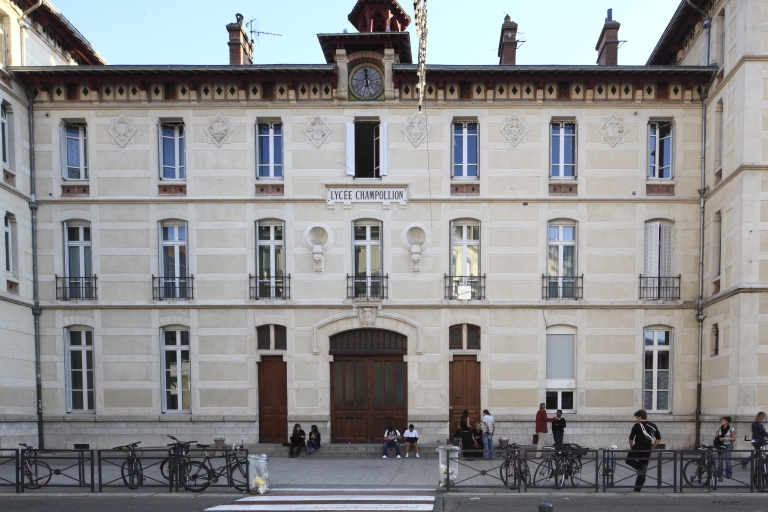

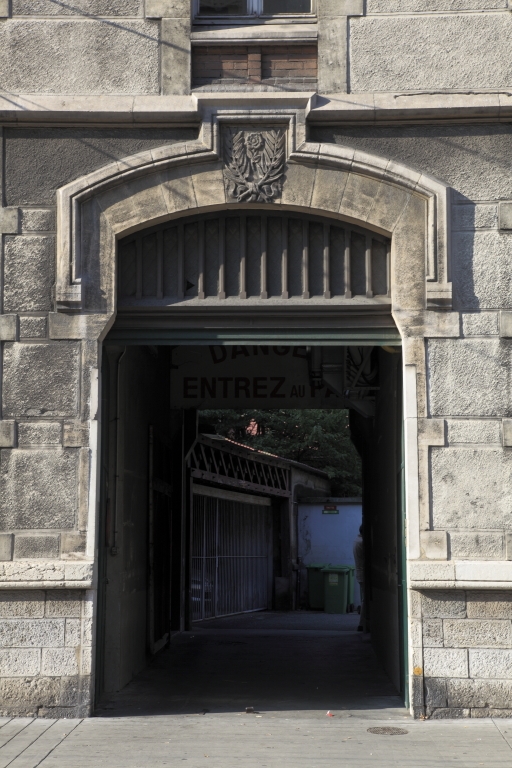

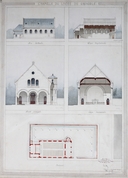

Vaudremer épouse résolument ce contour trapézoïdal et place façade et entrée principales du lycée sur le futur cours Lafontaine. Sur cette façade de plus de 100 mètres de long, s´inscrit le bâtiment principal à rez-de-chaussée surélevé et deux étages carrés flanqué de deux avant-corps en ressaut à double travée et trois étages carrés prolongé par deux ailes longitudinales. Ce bâtiment dessert au rez-de-chaussée les autres parties de l´établissement : les salles de cours sont réparties dans les bâtiments érigés à l´aplomb de la voie publique, aussi bien sur le futur cours Lafontaine que le long des boulevards à l´ouest et à l´est. A l´intérieur, parallèle à la rue Lesdiguières, un grand bâtiment accueillant au rez-de-chaussée les gymnases rejoint les bâtiments latéraux, générant au nord quatre cours intérieures irrégulières fermées ; au sud quatre bâtiments parallèles aux deux boulevards se prolongent presque jusqu´à la rue Lesdiguières, générant trois grandes cours ouvertes sur la rue Lesdiguières. Au sud-est, le long du futur boulevard Agutte-Sembat, les bâtiments accueillent autour de la cour des cantines et de la cour de l´infirmerie, les espaces dédiés à la restauration des élèves et à leurs soins. Les angles nord-ouest et nord-est sont marqués par deux pans coupés, le premier correspondant à la façade des salles de cours, le second à celle du pavillon d´entrée du petit lycée.

Emile Vaudremer présente les plans de son projet au Conseil municipal lors de sa séance du 24 février 188313. Le conseil municipal décide lors de cette séance que la chapelle, destinée à accueillir uniquement le personnel de l'établissement, sera construite en dehors de l´îlot du lycée, sur l´emplacement H du plan, situé sur le boulevard 97 au nord de celui du Lycée. En définitive, le conseil décide que la chapelle (voir dossier IA38000975) sera construite sur lîlot No 20 situé à l´angle sud du prolongement de la rue Lesdiguières et du boulevard 97, sur une surface de 5 à 600 mètres carrés (AC, Grenoble 4 M 52. Extrait de la séance du conseil municipal du 2 décembre 1882). Edifiée dans la deuxième moitié des années 1890, elle est désaffectée en 1908 et démolie vers 1910. On envisage un temps d'en installer une nouvelle au sein du lycée, projet qui n'aboutit pas. Une partie des fonds recueillis lors de la vente, d'un montant de 121 241 frs, doivent permettre de financer la réalisation de travaux au lycée de garçons : réfection d'une partie des toitures et création d'une salle de conférence avec dispositif de projection lumineuses en aménageant le gymnase afin qu'il puisse servir aussi à cet usage. Le mémoire des travaux de réaménagement du gymnase est adressé par le proviseur à l’inspection ac le 3 novembre 191114.

Etapes de la construction

D'emblée, Vaudremer livre un bâtiment fonctionnel occupant la totalité de la parcelle réservée au lycée. Il garantit à la Ville et à l´État la capacité d´accueil du bâtiment de 1 000 élèves ; il y installe eau courante, gaz et chauffage central, ainsi que tout-à-l´égoût.

Présentés à la Ville de Grenoble au début de l´année 1883, les plans et l´avant-projet de construction sont approuvés par le Conseil municipal au mois de février (AC Grenoble 4 M 74). Les plans définitifs sont approuvés le 1er mai 1883, avisés par le contrôleur des travaux le 3 juin suivant15.

Les quatre premiers lots des travaux sont adjugés le 4 août 1883 : lot 1, dérasement et nivellement des remparts à MM. Baumès et Chassary de Montpellier ; lot 2, zincage, plomberie à Emile Demenjon, entrepreneur de plomberie à Grenoble ; lot 3, menuiserie à Camps Guillaume entrepreneur de charpentes et de menuiserie à Carouge près de Genève (Suisse) ; lot 4, peinture, à Frize Paul, 24, rue Croix-Jordan à Lyon, entrepreneur de peinture et vitrerie16.

Les travaux de destruction, arasement et nivellement des remparts ne se déroulent pas sans mauvaises surprises. A l´angle nord-ouest de l´emplacement du lycée, soit le carrefour entre le cours Lafontaine et le cours Gambetta, les terrassiers tombent sur un fossé servant à l´écoulement des eaux des fortifications ; cela rend impossible la fondation du bâtiment prévu sans le détournement de ce fossé. Ces travaux entraînent une dépense supplémentaire de près de 7 000 francs.

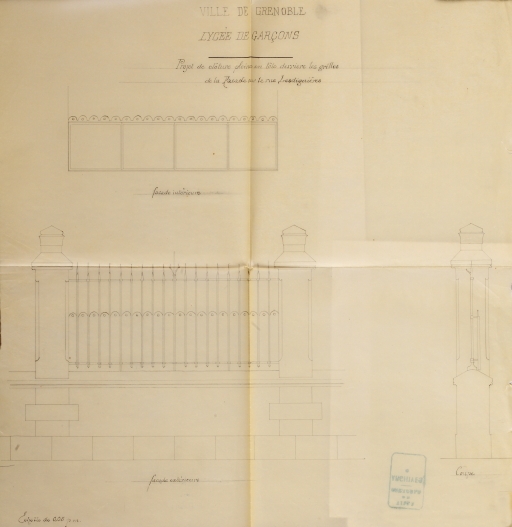

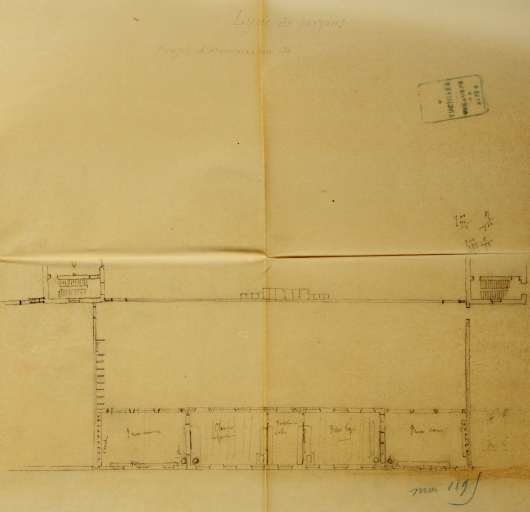

Les modifications apportées au projet initial se succèdent, mais d´autres dépenses budgétées n'ont pas été adjugées, telle celle du chauffage. Dans sa séance du 28 octobre 1885, il est fait état au conseil municipal de l´affectation des sommes disponibles17. Sur les trois millions de francs de budget, le solde disponible s´élève à près de 255 000 francs. La Ville comme l´architecte décident que l´entrée du Petit lycée, à l´angle nord-est en façade sur le prolongement du cours Berriat, doit être élégante ; elle est donc dessinée en pan coupé, l´entrée étant surmontée d´un pavillon avec une décoration, une horloge et un campanile ; cela entraîne une dépense de 27 000 francs environ. Il est demandé également de fermer les cours en bordure de la rue Lesdiguières au sud, sur une longueur de 212 mètres, par un mur au lieu des grilles prévues, pour un montant de 8 000 francs. Le chauffage à vapeur initialement programmé par Vaudremer est remplacé par un chauffage à air chaud ; c´est Vaudremer lui-même qui présente le projet du constructeur parisien Grouvelle, devant entraîner une économie annuelle de 3 000 francs ; le surcoût d´investissement s´élève à 32 600 francs au-dessus du devis initial.

Il faut également noter qu'aucune pièce n'est prévue pour le logement de l'aumônier, alors que toutes les autres sont dûment affectées à un usage ou une catégorie de personnels ou d'élèves. Mais une lecture attentive du plan permet de déceler la présence de religieuses au sein de l'établissement. Vraisemblablement dévolues aux soins infirmiers — aucune autre source ne mentionnant leur présence —, elles sont logées dans l'aile sud-est du lycée, le long du futur boulevard Agutte-Sembat, qui accueille, autour de la Cour des cuisines et du Jardin de l’infirmerie, les espaces dédiés à la restauration des élèves et à leurs soins (cabinet médical, infirmeries, chambre d'isolement, bains en sous-sol). Plusieurs espaces leur sont attribués : au rez-de-chaussée, une cuisine et un réfectoire particuliers (pièces n°52 et n°53 du plan), et un jardin au sud de la Cour des cuisines (n°55) ; au 1er étage, un dortoir (n°36) situé juste au-dessus de leurs cuisine et réfectoire. Un plan postérieur, datant de 1890 et réalisé pour l’implantation des canalisations de chauffage18, indique une distribution différente : le Jardin des sœurs est devenu Cour de l'infirmerie et un oratoire a été créé au 1er étage, à l'emplacement de l'ancien dortoir des sœurs. Ces dernières semblent désormais être logées à l'extérieur, tandis que de nouveaux appartements sont aménagés dans la même aile pour le sous-économe et le dépensier, et que les dortoirs de l'infirmerie ont été étendus au bâtiment fermant la cour au sud.

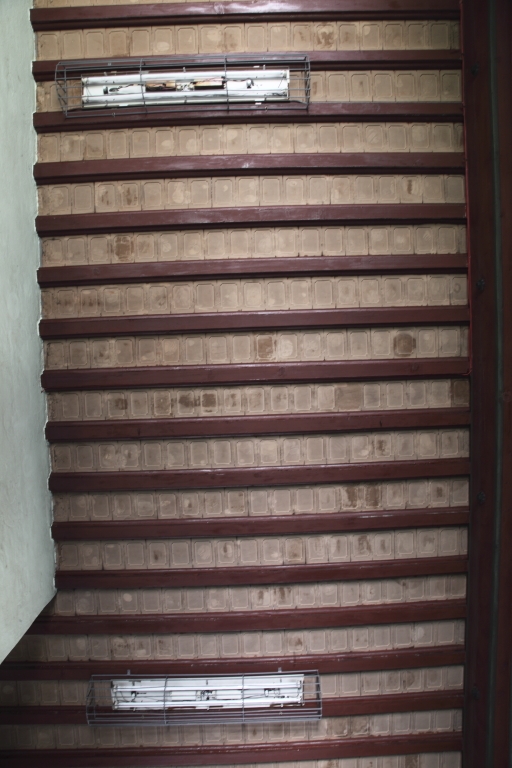

Le chauffage tient une place essentielle dès l´origine du projet. L´architecte prévoit les appareils de chauffage, la construction des caves pour la tuyauterie de distribution, les couloirs pour les calorifères. Le changement de technique monte la dépense totale à 148 420 francs au lieu de 85 500 francs. Par son procédé, Grouvelle assure maintenir, quelle que soit la température extérieure, 15° dans locaux scolaires, les bureaux et les parloirs ; 16° dans les salles de l´infirmerie ; 12° dans les salles de dépôt et de collection. Le marché à forfait est présenté le 1er octobre 1885, approuvé le 22 septembre 1888 (AC Grenoble 4 M 61). Les locaux à chauffer comprennent tous les locaux scolaires, classes et études, bureaux de l´administration, les cabinets des proviseurs, censeur, professeurs et surveillants, parloirs, réfectoires, infirmerie, les deux dortoirs de la division des petits et en général toutes les pièces désignées dans le devis descriptif, auquel sont joints des plans. Les appareils comprennent 4 générateurs à vapeur dont un pour l´infirmerie pouvant fonctionner isolément ou conjointement selon les besoins, récipients, tuyaux, robinets, canalisation en fer étiré et fonte, bouches et grilles (AC Grenoble 4 M 62).

Par ailleurs, un complément d´acquisition du mobilier s´élève à plus de 195 000 francs.

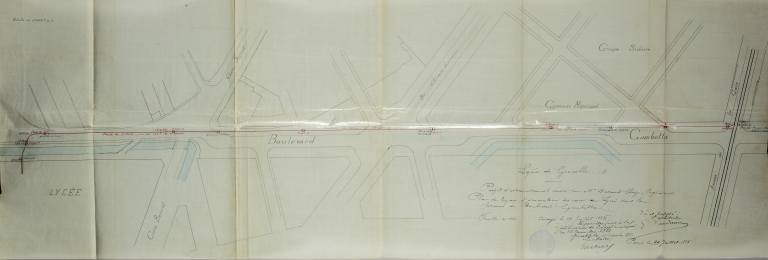

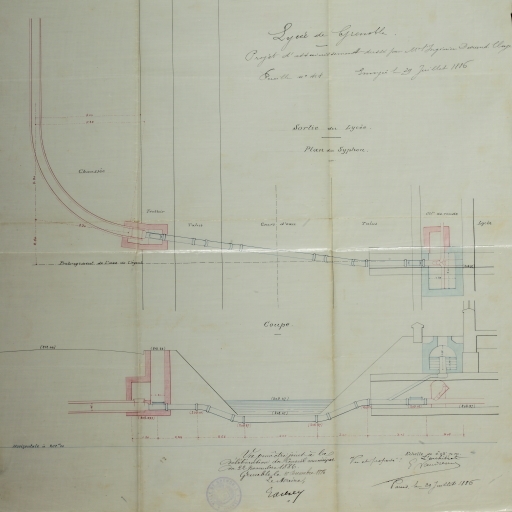

Le tout-à-l'égout est installé en 1886-1887 ; le montant des travaux dépasse de plus de 113 000 francs le budget initial ; cela est imputable à la multiplication de travaux imprévus mais autorisés par le conseil municipal. Ces imprévus ont retardé de deux ans la livraison de l´établissement.

Une réception fort critiquée

Le 21 novembre 1887, une commission réunissant M. Robert, adjoint au maire, M. Ricoud, architecte, le proviseur et le recteur signe le procès-verbal de réception provisoire du lycée de garçons, non sans émettre des réserves sur quelques travaux ainsi que sur le mobilier scolaire et meublant. Le 10 mai 1889, Emile Vaudremer livre l'état final des dépenses, d'un montant de 3 108 664 francs 27 centimes. La réception définitive des travaux du nouveau lycée est prononcée malgré ce dépassement19.

Ce bâtiment imposant, qui se dressait au coeur du tout nouveau " beau quartier " de la ville, fit l'objet de nombreuses critiques. En 1888, l'architecte Berruyer publia un opuscule intitulé Modifications du nouveau lycée de Grenoble proposées par M. Berruyer, architecte20. Il y dénonçait " les longueurs indéfinies de bâtiments efflanqués, percés de fenêtres opposées soumises directement aux accès des variations de température, les couvertures basses et monotones à directions divergentes, les pavillons rustiques à réminiscences moyen âge " (p. 6). Par ailleurs, il soulignait que, " de quelque part qu´on aperçoive cet édifice du nouveau lycée, on se demande ce que peut signifier cette série de constructions mi-rustiques, posées de biais au travers des directions générales des rues, qui contrastent désavantageusement avec les constructions voisines. Cet édifice apparaît en effet comme une caserne de bas étage, un séchoir de feuilles de tabac, des bâtiments provisoires d´exposition de bestiaux ; dans tous les cas cela paraît destiné à disparaître prochainement " (p. 5). Il proposait donc de couper le bâtiment entre le milieu du cours Lafontaine et le boulevard Gambetta, et d´édifier des bâtiments le long de la rue Lesdiguières21.

Les critiques comme les dépassements de budget n'altérèrent pas l'orientation initiale d´Edouard Rey. Mais cette affaire lui coûta son fauteuil d´édile à l'élection suivante. Toutefois, le bâtiment, ouvert à la rentrée 1887-1888, remplit son office. Il n'a pas subi de grandes transformations depuis lors, même si plusieurs aménagements, agrandissements ou améliorations ont été apportés au fil des ans.

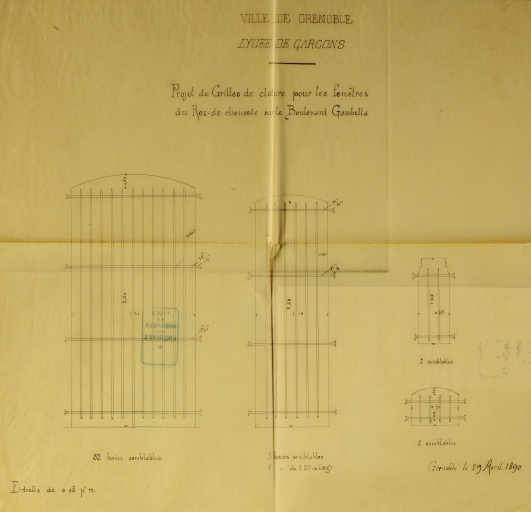

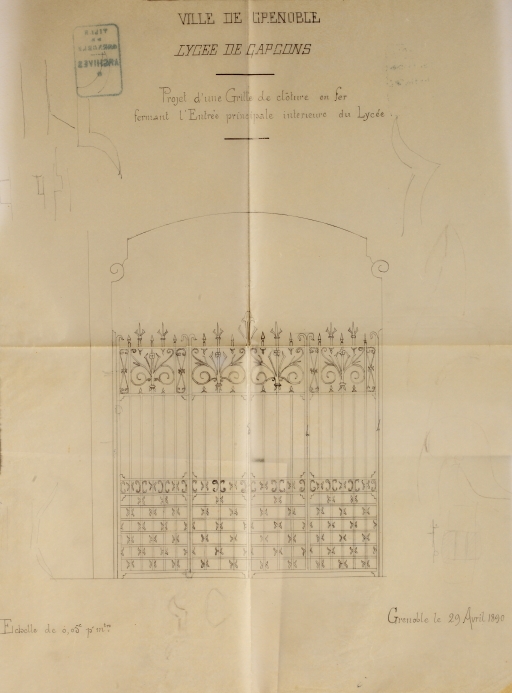

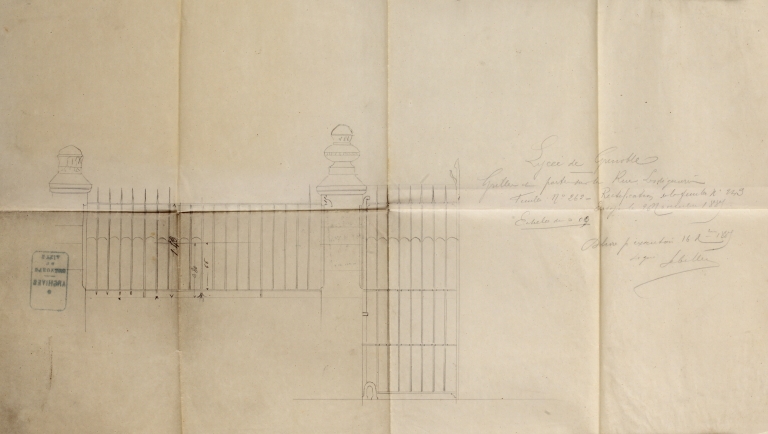

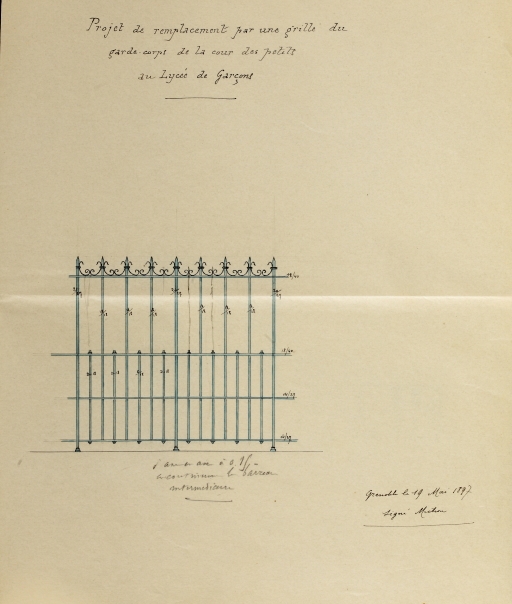

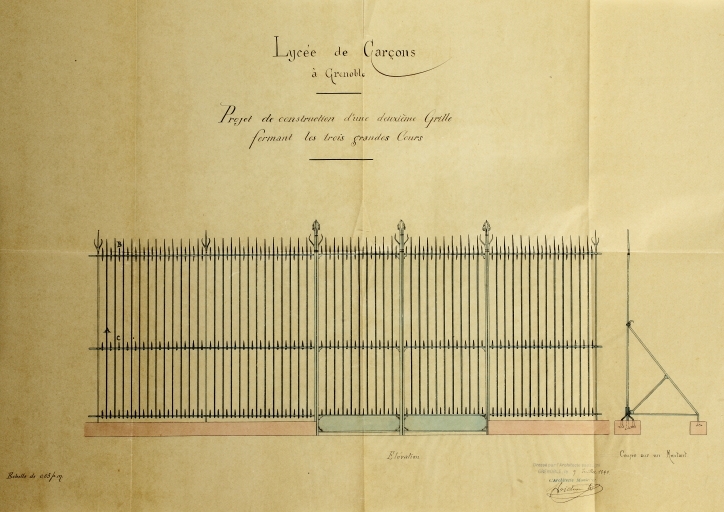

Dans les années suivant l'inauguration du lycée, le proviseur fait état auprès du recteur d'Académie des imperfections des ouvertures du lycée22. Il demande qu'une porte en fer clôture l'ouverture placée entre le parloir et la loge du concierge, car l'aménagement réalisé ne permet pas à ce dernier de surveiller correctement les entrées. Par ailleurs, la sécurité des élèves ne paraît pas assurée dans le bâtiment longeant le boulevard Gambetta : le rez-de-chaussée est protégé par une grille facile à enjamber, les 32 fenêtres sont dépourvues de barreaux (le barreaudage sera installé en 1890, d´après les plans dressés le 28 avril 189023), la façade est mal éclairée et difficile à surveiller. Le proviseur souhaite qu'une protection visuelle soit établie le long des cours ouvertes sur la façade sud (cour des grands, moyens et petits), sur une distance d'environ 200 mètres, car depuis la rue Lesdiguières l'intérieur du lycée est facilement observable (ces grilles sont dessinées le 16 décembre 1889 : AC, Grenoble 4 M 73).

Initialement éclairé au gaz, le lycée passera à l'énergie électrique en 1918. Jusque là, l'alimentation de nombreux bâtiments de la ville était fournie par l'usine à gaz qui subit une série d'explosions les 29 et 30 juin 1918. Les dommages importants, le danger d'explosion latent, la maîtrise d'une nouvelle énergie a priori moins risquée furent autant de facteurs qui poussèrent la Ville à procéder à l'installation de l'électricité24. Pendant la Première guerre mondiale, le lycée est occupé par l'hôpital militaire 41. La remise en état des locaux s'échelonne de 1919 à 192025.

Hommage à l´enfant célèbre du pays : Jean-François Champollion

A l'occasion de la célébration du centenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, le lycée de garçons est baptisé lycée Champollion par décret du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Léon Bérard, le 18 janvier 192326. En effet, la Ville de Grenoble souhaitait marquer durablement la mémoire des deux frères, Jean-François et Jacques-Joseph, son aîné, qui l'accueillit dans cette ville en 1801 et se chargea de son éducation.

La célébration s'accompagne de la mise en place dans la cour du lycée du plâtre de la statue de Frédéric-Auguste Bartholdi (1834-1904), à la mémoire du linguiste (une copie est actuellement visible dans la salle des professeurs ; l'original en plâtre, exposé au salon de 1867, est au musée des beaux-arts de Grenoble)

La réfection du système de chauffage

L'année 1930 est marquée par une transformation importante, mais invisible : le système de chauffage est totalement modifié. Le chauffage à vapeur qui aura été opérationnel pendant 70 ans laisse place au chauffage central. Le projet initial, examiné par la commission des bâtiments des lycées et collèges en février 1931 ne permet pas le chauffage des appartements des fonctionnaires. Il est prévu un chauffage à haute pression, à l'aide de deux chaudières horizontales à haute pression occupant la totalité du bâtiment de la chaufferie ; après le branchement des dortoirs, leur puissance calorique est insuffisante pour chauffer les appartements27. Le projet est donc révisé pour permettre le chauffage de l'ensemble du site. La température est assurée à 18° dans les salles à manger et bureaux et à 16° dans les chambres à coucher et vestibules. Les radiateurs sont en fonte avec robinet de réglage28.

Agrandissements

Initialement conçue et installée pour fournir 150 repas, la cuisine du lycée avait été légèrement modifiée en 1923, sans incidence sur le bâtiment (la capacité de préparation fut portée à 450 repas) ; en 1957, elle est totalement revue, transformée et agrandie pour faire face à l'augmentation des pensionnaires et demi-pensionnaires, et pouvoir fournir entre 860 et 1000 repas. Le matériel doit également être entièrement rénové.

Le projet prévoit d'investir le sous-sol ; relié au rez-de-chaussée par des couloirs et un monte-charge, il contient réserves, chambre froide, caves, confiturerie, eaux grasses, mécanismes de ventilation, aspiration des buées, air chaud pulsé, etc. Au rez-de-chaussée, une aire de réception est aménagée, ainsi que dépense, légumerie, plonges, préparations froides, guichet de distribution des plats chauds et préparations froides, guichet de réception des vaisselles sales. Les réseaux de distribution et d'évacuation d'eau, du gaz et d'électricité sont entièrement revus29.

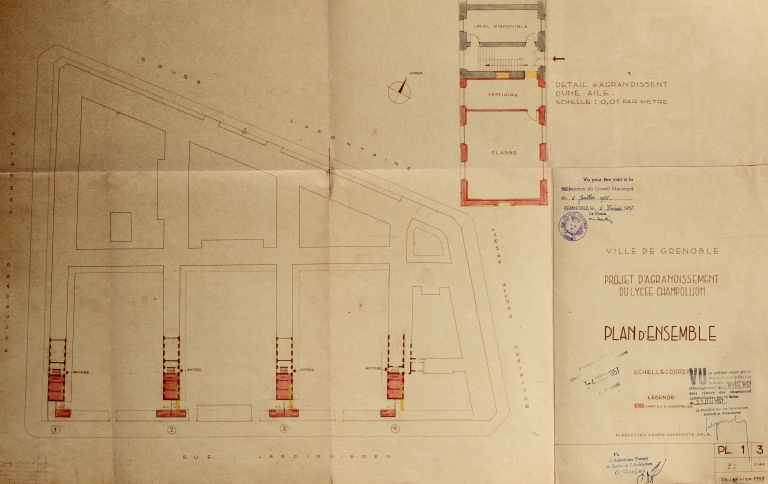

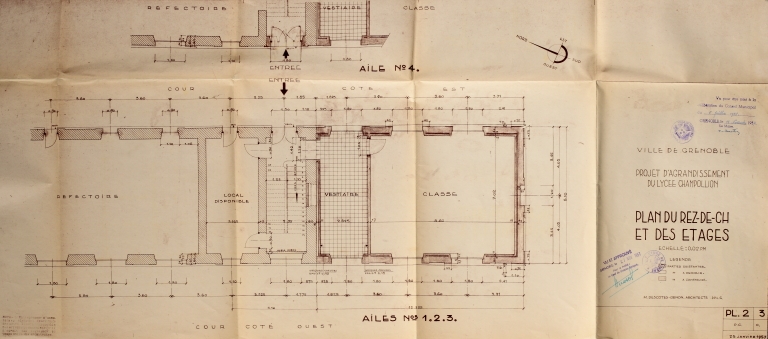

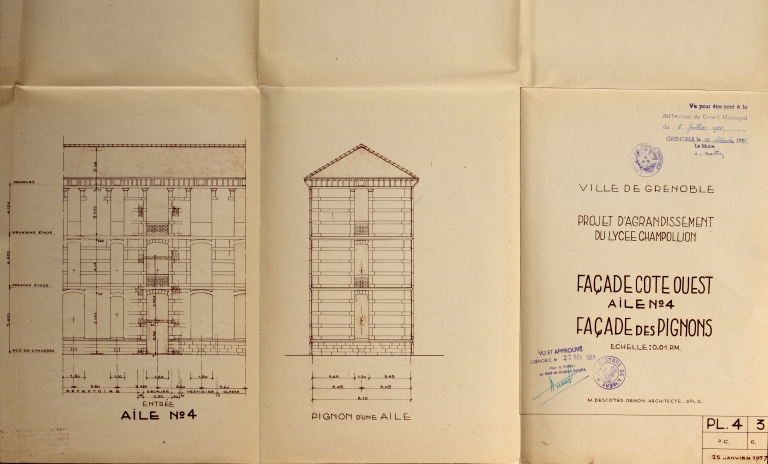

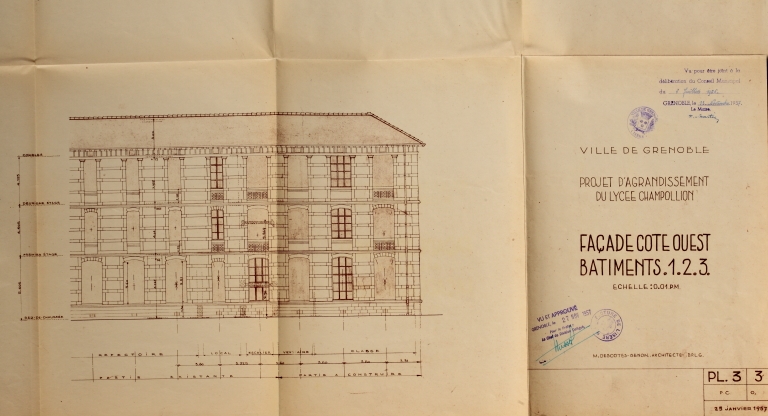

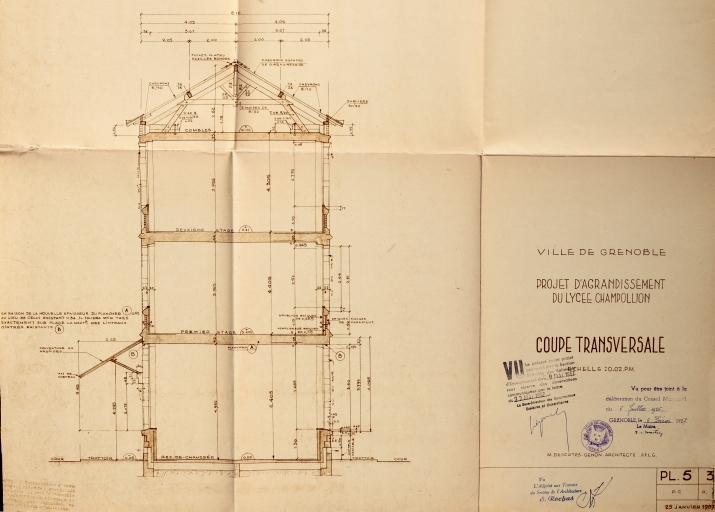

L'augmentation du nombre d'élèves nécessite également un agrandissement du lycée confié à l'architecte Descotes-Genon30. Ce dernier investit les bâtiments 1, 2 et 3 donnant sur la rue Lesdiguières et accueillant les réfectoires. Il ajoute à chacune de leur extrémité 3 travées et éclaire le pignon par une baie centrale. Le projet est approuvé par la Section spéciale des bâtiments d'enseignement le 9 mai 1957. Cependant, les observations émises le 27 mai de la même année indiquent que le pignon sud sera aveugle. Les travaux s'élèvent à près de 64 700 francs.

En 1973, les façades sont ravalées sur le cours Lafontaine, le retour sur le boulevard Gambetta ainsi que les deux façades perpendiculaires à la voie au niveau du 2e étage au-dessus de l'horloge du bâtiment central (AC, Grenoble, 419 W 21). Les parties en pierre sont sablées ; les crépis et moulages en ciment (principalement l'encadrement des baies) sont peints, de même que les menuiseries extérieures. Les grilles de protection sont déposées, les carreaux cassés remplacés. Les fenêtres sont renouvelées par tranches en 1973 (boulevard Agutte-Sembat), 1974 et 1975 (boulevard Gambetta).

Récemment, d´importants travaux d´entretien et de mise aux normes ont été conduits sur les bâtiments ouest et sur les cuisines.

Inauguré en 1887 sous le nom de "lycée de garçons", le lycée Champollion (depuis 1926) est l’œuvre de l'architecte parisien Emile Vaudremer. Initialement éclairé au gaz, le lycée est raccordé à l'électricité en 1918. Il bénéficie du chauffage collectif dès l'origine. Le lycée est agrandi en 1957. Le chauffage central à vapeur d'eau chaude dans les appartements de fonction a été installé en 1931, dans le cadre d'une extension du chauffage existant préalablement dans le reste du lycée, installé dès 1888. La présence de domestiques et la desserte de la salle à manger par ces derniers est attestée oralement jusqu'en 1914.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale : 3e quart 20e siècle

-

Dates

- 1887, daté par source, porte la date

- 1957, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Vaudremer Joseph-Auguste-Emilearchitecte attribution par sourceVaudremer Joseph-Auguste-EmileCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Auteur :

Descotes-Genon Marcel-Benoît-Augustearchitecte attribution par sourceDescotes-Genon Marcel-Benoît-AugusteCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte des Bâtiments civils et Palais nationaux. Étudie l’architecture à l'Ecole des beaux-arts de Paris entre 1926 et 1930. On lui doit notamment les premiers bâtiments de la station de Chamrousse. A son agence à Grenoble. Construit le bloc scientifique du lycée Stendhal (démoli en 2004).

-

Personnalité :

Rey Edouardcommanditaire attribution par sourceRey EdouardCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maire de Grenoble de 1881 à 1888.

-

Auteur :

Le lycée se caractérise par son architecture puissante, dont les façades régulières rythment les trois axes principaux délimitant la parcelle ; l'ampleur des espaces comme le nombre de cours (huit) composent un ensemble cohérent, programmé dès l'origine pour accueillir un millier d'élèves dans les meilleures conditions. Implanté sur une parcelle de 28.000 m2, le lycée en épouse étroitement la forme trapézoïdale. Son plan régulier est souvent assimilé à un peigne : les bâtiments principaux, accueillant l'entrée, les appartements, ainsi que les salles de classe longent le cours Lafontaine au Nord et les boulevards Gambetta et Agutte Sembat à l'Ouest et à l'Est ; au centre, un long bâtiment parallèle au premier ferme quatre premières cours ; il accueille les gymnases et au premier étage l'actuel CDI ; quatre bâtiments perpendiculaires filent vers le Sud et s'arrêtent à quelques mètres de la rue Lesdiguières ; ils accueillent salles de classe et pensionnat. Les cuisines et l'infirmerie sont concentrées dans les bâtiments longeant le boulevard Agutte Sembat. L'entrée est marquée par un corps de bâtiment longitudinal de 2 étages carrés, flanqué de deux avant-corps de 3 étages carrés sur 2 travées, prolongé de part et d'autres par deux ailes d'1 étage carré. L'axe central est marqué par un campanile léger en bois accueillant la cloche reliée à l'horloge, dont le mécanisme est encore en place. Une structure similaire valorise l'entrée autrefois réservée au petit lycée, dans l'angle nord-est. Les locaux administratifs sont en partie regroupés au rez-de-chaussée de la cour d'honneur (ou cour H). L'appartement du proviseur est situé au premier étage du bâtiment d'entrée, face à la cour H sur laquelle il ouvre par une large terrasse. On y pénètre par un couloir desservant les pièces organisées le long du cours Lafontaine et débouchant dans le salon carré. La salle à manger attenante est également chauffée par une cheminée à placage de marbre noir surmontée d'une haute glace. Cette salle à manger communique avec l'ancien espace des domestiques, qui possédaient leur propre entrée, une salle avec point d'eau, une chambre et la cuisine. L'espace domestique et le corridor sont revêtus d'un pavement identique à celui de l'entrée du lycée ; les chambres, le salon et la salle à manger sont parquetés. Toutes les pièces possèdent une cheminée. en façade blasons avec devise, à gauche : VINCIT OMNIS LABOR, à droite : OMNIA PRO PATRIA

-

Murs

- brique

- béton

- enduit

- pierre de taille

-

Toitstuile plate, tuile mécanique

-

Plansplan régulier

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 3 étages carrés

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit à deux pans

- toit en pavillon

- toit polygonal

- croupe

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour suspendu, en maçonnerie

-

Typologiesplan complexe

-

État de conservationinégal suivant les parties

-

Techniques

- céramique

- sculpture

-

Représentations

- symbole profane

- symbole des sciences

- symbole des arts

-

Précision représentations

blason de la ville flanqué de deux personnages debout ; blason avec devise ; allégorie des enseignements : sphère (science), plume et volumen (littérature), violon et partition (musique), buste, palette et pinceau (arts graphiques), caducée (médecine), alambic (chimie) ; blason avec palmes et marguerite

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquablesescalier, campanile, galerie, édifice sportif

Un ensemble immobilier cohérent qui conserve la totalité de ses aménagements d'origine, architecturaux comme techniques (chauffage central au gaz). Il s'agit du premier lycée construit en province par Emile Vaudremer.

- © Ministère des finances et des comptes publics, www.cadastre.gouv.fr

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Archives communales et métropolitaines de Grenoble

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Ville de Grenoble

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Ville de Grenoble

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Documents d'archives

-

AD Isère. 3 T 6-11/2. Lycée de garçons de Grenoble (an XII-1941).

-

AD Isère. 3 T 35-63. Lycée de Grenoble [NB. : comprend : 3 T 55, Annales de la « corniche grenobloise » , société amicale des élèves : règlement, procès-verbal, amendes, illustrations, cartes de visite (1895-1896)], 1805-1906.

-

AD Isère. 19 T567-587. Inspection académique de l´Isère. Lycée de Grenoble, 1802-1889.

-

AD Isère. 19 T 568. Inspection académique de l´Isère. État du personnel depuis la fondation du lycée, 1802-1848.

-

AD Isère. 19 T 577. Inspection académique. Agrandissement du lycée. Correspondance reçue par le recteur, 1832-1846.

-

AD Isère. 19 T 578. Inspection académique. Inventaires du mobilier, 1822-1836.

-

AD Isère. 21 T 448-464. Rectorat de l´académie de Grenoble. Lycée de Grenoble.

-

AD Isère. 21 T 448. Rectorat de l´académie de Grenoble. Règlement, 1830-1890.

-

AD Isère. 21 T 449-463. Rectorat de l´académie de Grenoble. Comptabilité et matériel, 1869-1891.

-

AD Isère. 21 T 464. Rectorat de l´académie de Grenoble. Personnel, études, discipline, 1887-1897.

-

AD Isère : 21 T 380

AD Isère. 21 T 380. Rectorat de l'académie de Grenoble. Produit de la vente de l’ancienne chapelle du lycée de garçons, 1907-1912

Comprend des documents sut les travaux à réaliser au lycée de jeunes filles en 1910

-

AC Grenoble. 4 M 66. Installation de l´éclairage électrique, 1958.

-

AC Grenoble. 4 M 51-80. Edifices scolaires et culturels. Lycée de garçons. Lycée Champollion.

-

AC Grenoble. 4 M 51. Construction. Dossier administratif, 1883-1884.

-

AC Grenoble. 4 M 52. Financement, 1885-1899.

-

AC Grenoble. 4 M 53-57. Travaux de terrassement, 1887 (N. B. : 1er lot).

-

AC Grenoble. 4 M 58. Travaux de plomberie, de gaz, de canalisations, 1890 (N. B. : 2e lot).

-

AC Grenoble. 4 M 59. Travaux de menuiserie et de vitrerie, 1896 (N. B. : 3e lot).

-

AC Grenoble. 4 M 60. Travaux de peinture, 1891 (N. B. : 4e lot).

-

AC Grenoble. 4 M 61. Equipement, 1886-1889.

-

AC Grenoble. 4 M 62. Installation du chauffage à vapeur et du chauffage central, 1883-1934.

-

AC Grenoble. 4 M 63. Transformation de la chaufferie en poste d´échanges, 1966.

-

AC Grenoble. 4 M 64. Construction d´une chaudière supplémentaire pour alimenter le collège moderne et les écoles primaires de la rue Lesdiguières, 1953.

-

AC Grenoble. 4 M 65. Installation de l´éclairage électrique, 1918.

-

AC Grenoble. 4 M 66. Installation de l´éclairage électrique, 1958.

-

AC Grenoble. 4 M 67. Aménagement de la salle de dessin artistique, 1913.

-

AC Grenoble. 4 M 68. Aménagement de la salle des fêtes, 1901.

-

AC Grenoble. 4 M 69. Aménagement de la salle de conférences, 1911.

-

AC Grenoble. 4 M 70. Aménagement de la salle de physique chimie, 1957-1963.

-

AC Grenoble. 4 M 71. Aménagement de la salle de sciences naturelles, 1955.

-

AC Grenoble. 4 M 72. Travaux de remise en état des locaux après leur occupation par l´hôpital militaire, 1919-1920.

-

AC Grenoble : 4 M 73

AC Grenoble. 4 M 73. Désaffectation de la chapelle. Réquisition et adjudication de l´ancienne chapelle du lycée de garçons (bd Gambetta) appartenant à la Ville de Grenoble, 5 mars 1910. Aperçu des dépenses à faire pour l´installation d´une chapelle à l´intérieur du lycée de garçons (1908, 17 juin) ; la dépense s´élève à 13.400 francs ; le document est accompagné d´un plan pour cet aménagement. 1908-1912.

-

AC Grenoble. 4 M 74. Travaux d´assainissement et de clôture, 1883-1927.

-

AC Grenoble. 4 M 75. Travaux d´assainissement et de clôture, 1966.

-

AC Grenoble. 4 M 76. Travaux d´aménagement de douches et de sanitaires, 1958-1959.

-

AC Grenoble. 4 M 77. Travaux d´aménagement de douches et de sanitaires, 1961.

-

AC Grenoble. 4 M 78. Travaux d´aménagement de douches et de sanitaires, 1966.

-

AC Grenoble. 4 M 79. Aménagement des cuisines, 1959.

-

AC Grenoble. 4 M 80. Travaux d´extension, 1957.

-

AC Grenoble. 9 W 21. Annexe du lycée Champollion. Travaux d´entretien de l´annexe du lycée. Subventions de l´État pour la réalisation des travaux, 1961-1971.

-

AC Grenoble. 5 W 44. Marché de travaux concernant la réfection des sautoirs, 1969.

-

AC Grenoble. 140 W 44. Devis concernant la réfection des installations électriques, 1972.

-

AC Grenoble. 358 W 3. Dossier financier pour l´aménagement de salles de travaux pratiques, 1967-1970.

-

AC Grenoble. 419 W 21. Marché de travaux pour le ravalement des façades et le remplacement des fenêtres, 1974-1976.

-

AC Grenoble. 491 W 1. Demandes de subventions concernant l´aménagement de différents bâtiments. Lycée Champollion (délibérations, devis), 1974-1984.

-

AC Grenoble. 491 W 12. Demandes de subventions concernant l´aménagement de différents bâtiments. CES Champollion (délibérations, devis), 1978-1982.

-

AC Grenoble. 693 W 18. Association Grenoble Recherche. Dossiers par opérations ou par organismes. Lycée Champollion, 1983-1987.

-

AC Grenoble. 693 W 26. Association Grenoble Recherche. Dossiers par opérations ou par organismes. Lycée Champollion, 1984-1986.

-

AC Grenoble. 2205 W 7. Oeuvres d´art. Sculptures dans les établissements scolaires. Moulage de la statue de Champollion au lycée Champollion, 1992-1997.

-

AC Grenoble. 2217 W 19-20. Bâtiments communaux. Plans de construction ou de travaux. Travaux d´aménagement. Lycée Champollion, 1938-1965.

-

AC Grenoble. 2227 W 56. Marchés de l´année 1987. Lycée Champollion. Electricité branchements cuisine et self (No 87/319), 1987.

-

AC Grenoble. 2700 W 35. Collège Champollion. Extension et rénovation, libération de bâtiments, par l´école élémentaire Lesdiguières [notes, CR de réunions, CR du groupe de travail, note en municipalité, CR de réunion de municipalité, projet de délibération correspondance (2001)], 2001.

-

AC Grenoble. 2853 W 20. Cabinet du maire. Installation au lycée Champollion à Grenoble d´une copie de la statue de Champollion par Bartholdi (3 mai 1999) (organisation, correspondance, discours, chronogramme, articles (1998-1999)), 1998-1999.

-

AC Grenoble. 2934 W 51. Collège Champollion. Suivi de la gestion administrative et financière de l´établissement et des travaux [PV de conseil d´administration, synthèse de réunion, correspondance (secrétaire général, secrétariat général, juridique, questure, gestion du CM)], 2001-2004.

-

AC Grenoble. 2934 W 52. Lycée Champollion. Suivi de la gestion administrative et financière de l´établissement [invitation, ordre du jour, procès-verbal, rapport profession de foi du CA, (secrétaire général, secrétariat général, juridique, questure, gestion du CM)], 2001-2004.

-

AC Grenoble. 2950 W 90. Travaux. Collège Champollion. Autorisation de dépôt des demandes de permis de démolir et de construire, 31, rue Lesdiguières, par le CG de l´Isère [CM, séance du 26/02/2007, délibération n°2].

-

AC Grenoble. 2957 W 60. Culture, sport, éducation, jeunesse. Direction des affaires culturelles. Dépôt du buste au lycée Champollion. Etablissement de la convention, financement (arrêté de subvention du préfet de région, projet de convention, acte d´engagement, factures, présentation du projet de réalisation par prototypage rapide de la statue de Champollion, notes, délibération, convention, rapport de présentation de l´avenant, correspondance), 1997-2000.

-

AC Grenoble. 2979 W 29. Centre ville, place Victor-Hugo. Lycée Champollion (secrétaire général, études et aménagement urbain, prospective urbaine), 1970.

-

AC Grenoble. 2979 W 30. Centre ville, place Victor-Hugo. Lycée Champollion (secrétaire général, études et aménagement urbain, prospective urbaine), 1970.

-

AC Grenoble. 2979 W 33. Centre ville, places Verdun et de Metz. Lycée Champollion. Eglise Saint-Joseph (secrétaire général, études et aménagement urbain, prospective urbaine), 1970.

Bibliographie

-

ALEXANDRE-BIDON, D., COMPERE, M.M., GAULUPEAU, Y. Le patrimoine de l'éducation nationale. Charenton-le-Pont : éd. Flohic, 1999. (Coll. Le Patrimoine des institutions politiques et culturelles). 960 p.

-

LAROUSSE, Pierre, Grand Dictionnaire universel du 19e siècle. Genève-Paris : Slatkine, 1982. XV, deuxième partie, V-Z.

-

CASPARD Pierre (dir.), LUC Jean-Noël (dir.), SAVOIE Philippe (dir.). Lycées, lycéens, lycéennes : deux siècles d'histoire. Lyon : INRP, 2005. 1 vol. (501 p.) ; 24 cm

-

THOMINE, Alice. Emile Vaudremer, 1829-1914 : la rigueur de l'architecture publique. Paris : Picard, 2004

p. 190-196 et 307-308 -

WILLERVAL, Bernard, dir. Les écoles de la République. Eclectis, 1993.

Documents figurés

-

ACM Grenoble : 4 M 99

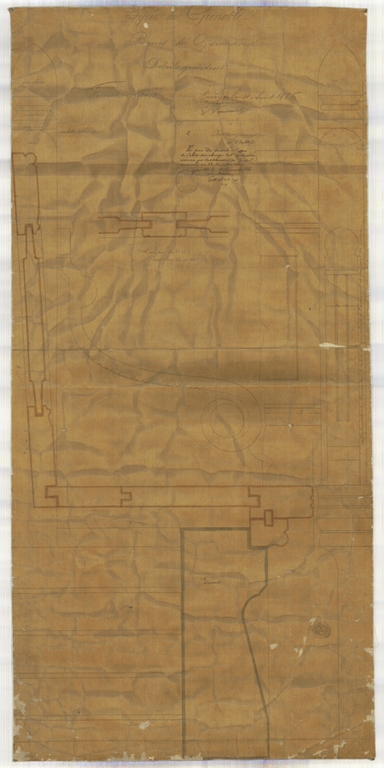

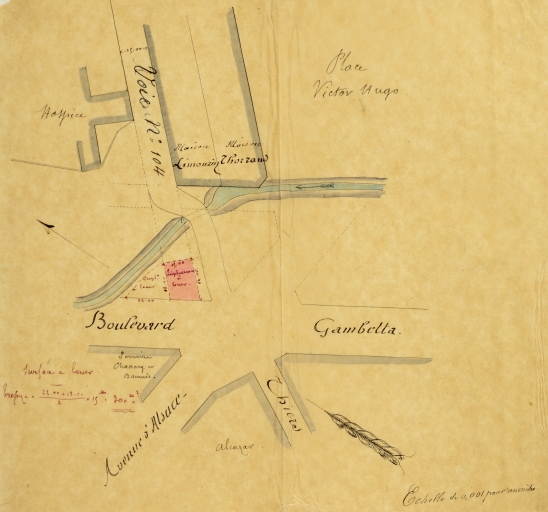

Plan coté de l'emplacement du lycée dressé par le directeur de la Voirie et des Eaux / 28 avril 1883. 1 plan : calque, encre, coul. Ech. 1:500 (ACM Grenoble, 4 M 99)

-

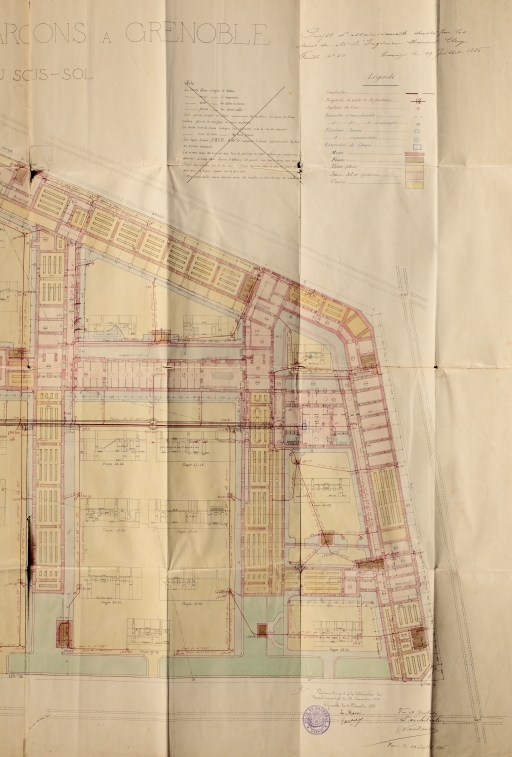

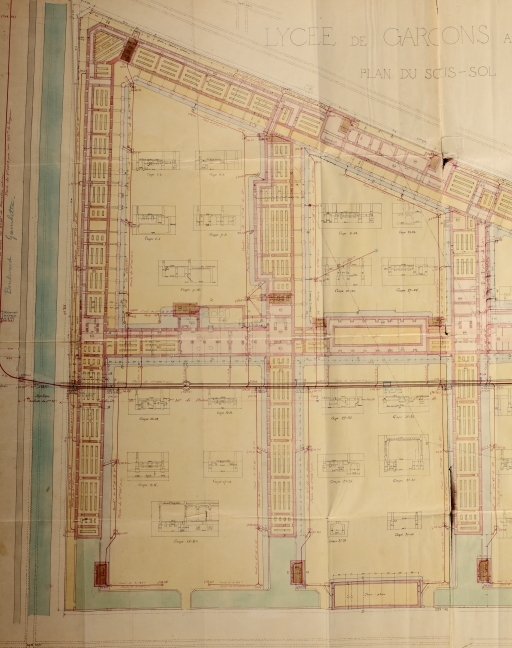

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Plan du sous-sol. (AC Grenoble 2 Fi 298).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Plan du rez-de-chaussée. (AC Grenoble 2 Fi 300).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Plan du premier étage. (AC Grenoble 2 Fi 299).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Plan du 2ème étage. (AC Grenoble 2 Fi 301).

-

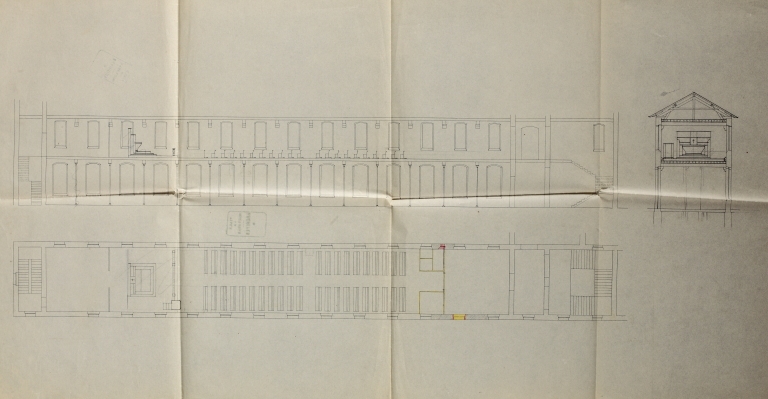

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Coupes et élévations des façades. (AC Grenoble 2 Fi 297).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Elévation de la façade. (AC Grenoble 2 Fi 296).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Elévation de l´entrée du petit lycée. (AC Grenoble 2 Fi 295).

-

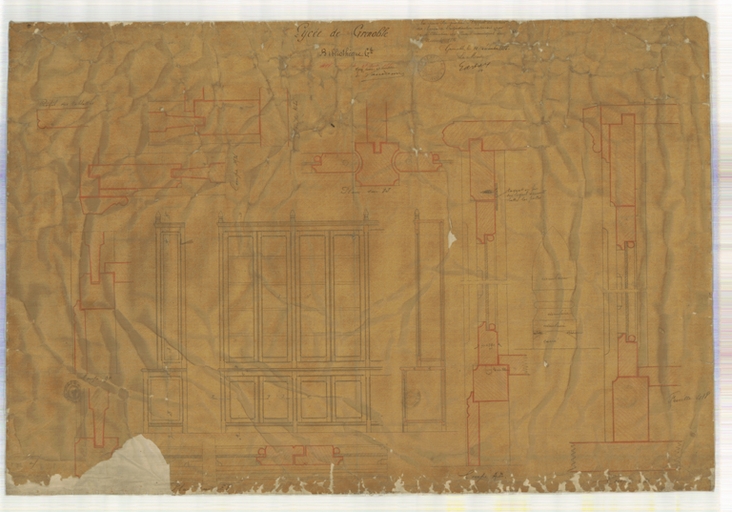

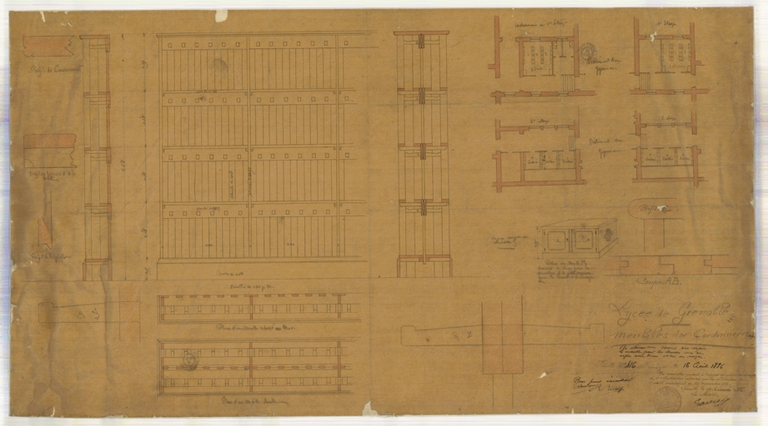

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Détail d´ameublement de la lingerie. (AC Grenoble 2 Fi 302).

-

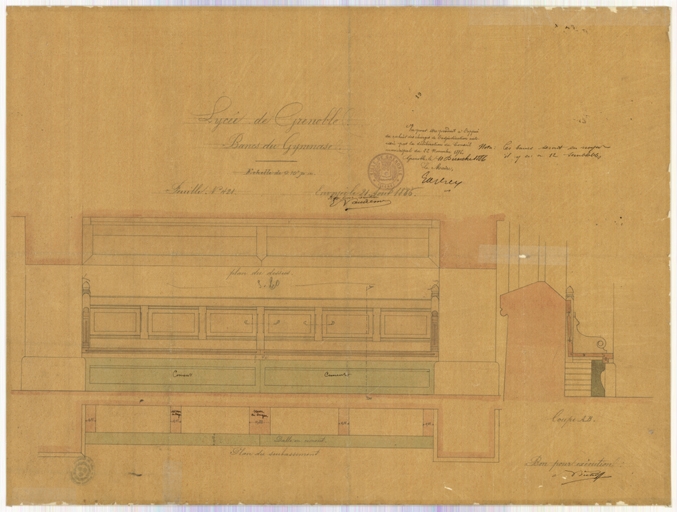

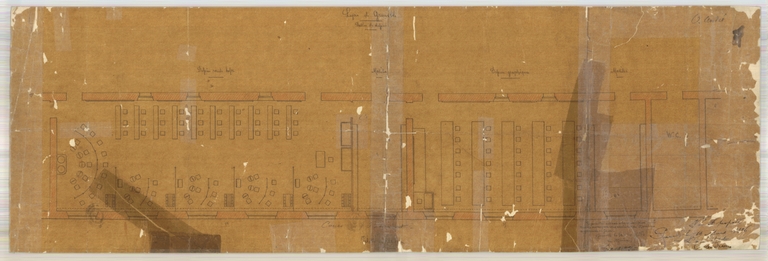

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Détail des bancs du gymnase. (AC Grenoble 2 Fi 303).

-

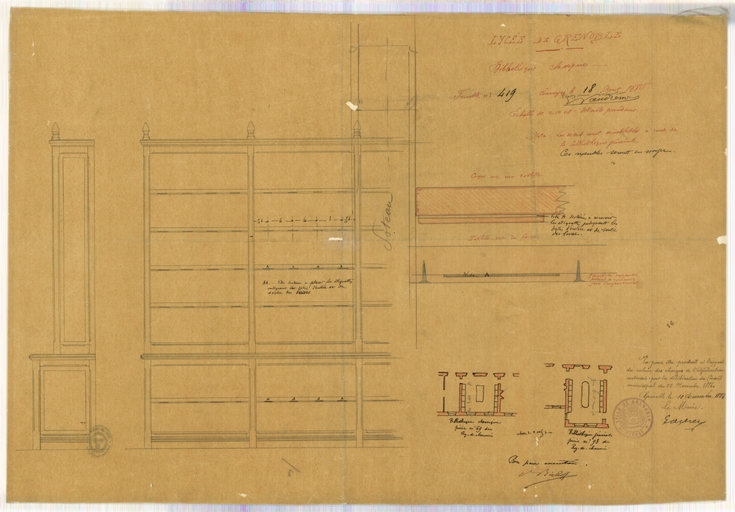

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Détail d´ameublement de la bibliothèque. (AC Grenoble 2 Fi 304).

-

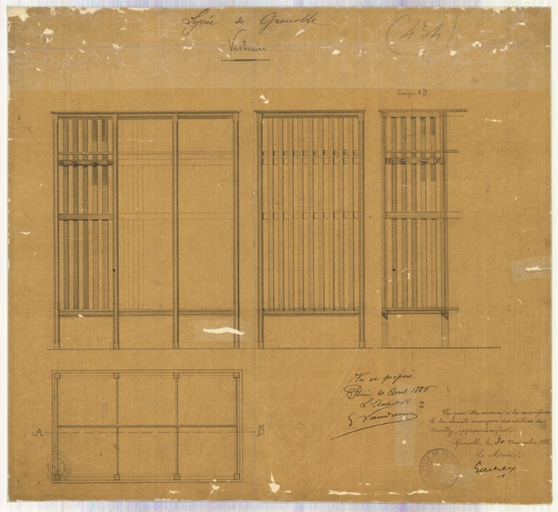

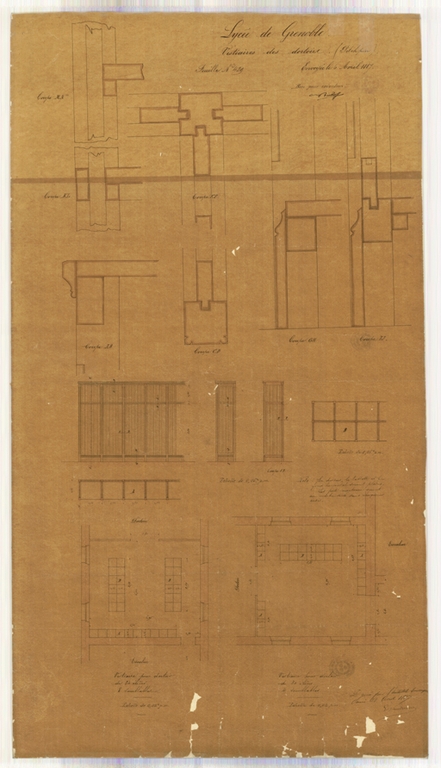

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Détail des vestiaires. (AC Grenoble 2 Fi 305).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Détail des meubles des cordonneries. (AC Grenoble 2 Fi 309).

-

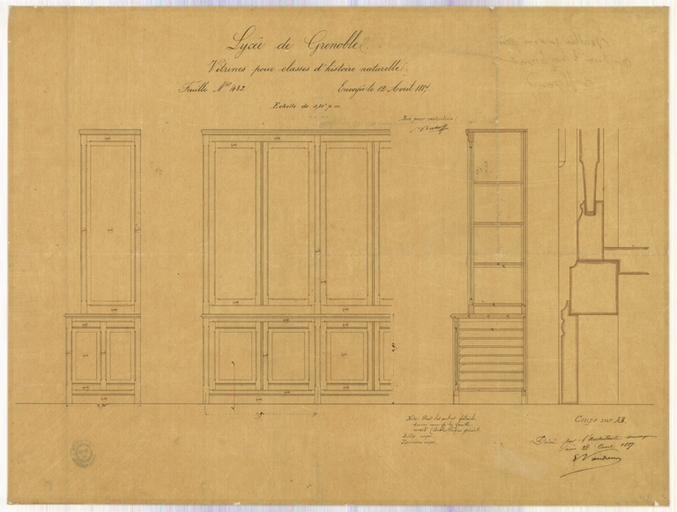

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Bibliothèque classique. (AC Grenoble 2 Fi 310).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Bancs du gymnase, 21 août 1886. (AC Grenoble 2 Fi 314).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Mobilier du vestiaire, 21 avril 1886. (AC Grenoble 2 Fi 315).

-

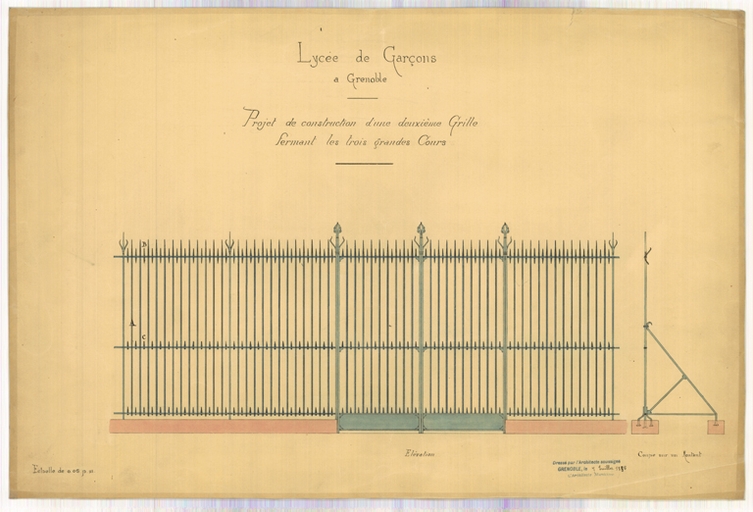

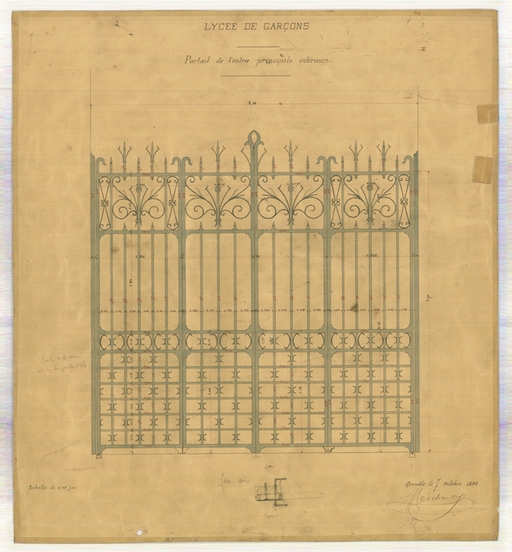

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Elévation des grilles fermant les cours. (AC Grenoble 2 Fi 316).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Elévation du portail de l´entrée principale. (AC Grenoble 2 Fi 317).

-

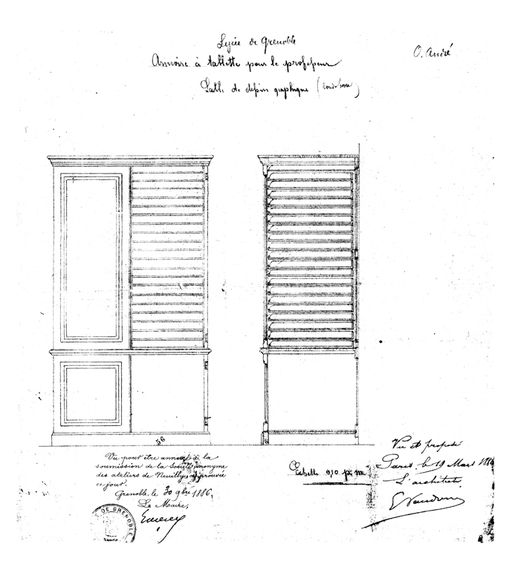

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Détail d´une armoire. (AC Grenoble 2 Fi 318).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Détail d´un meuble pour l´histoire naturelle. (AC Grenoble 2 Fi 319).

-

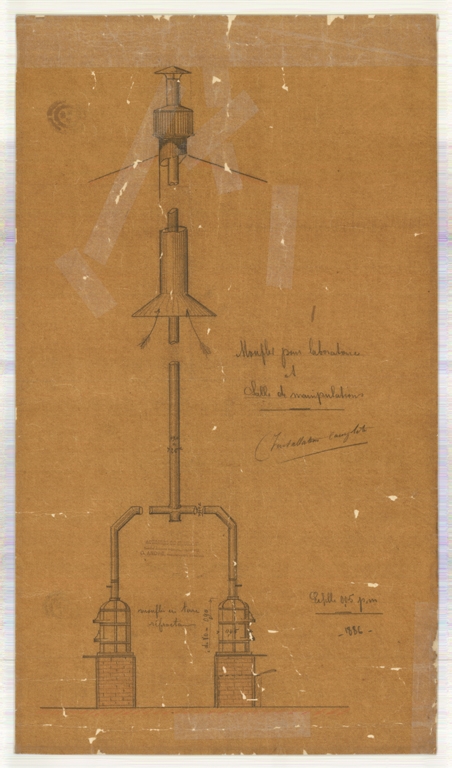

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Détail de moufles pour les laboratoires. (AC Grenoble 2 Fi 320).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Plan de la salle de dessin. (AC Grenoble 2 Fi 306).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Détail de vitrines. (AC Grenoble 2 Fi 307).

-

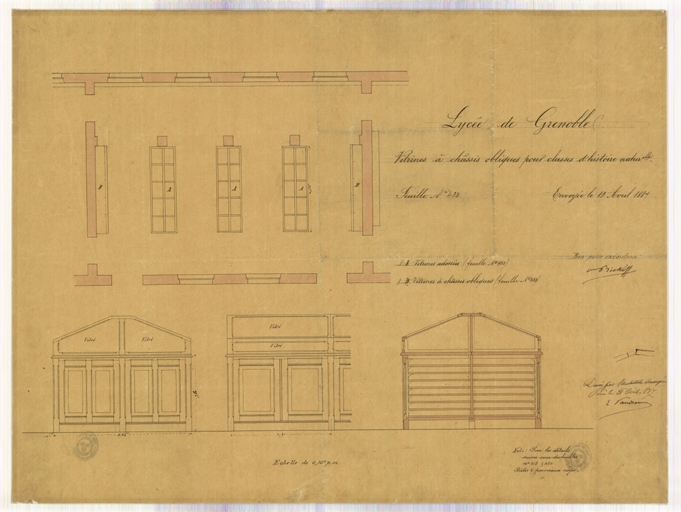

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Détail de vitrines à châssis obliques. (AC Grenoble 2 Fi 308).

-

Plans divers. Lycée de garçons. Lycée Champollion. Plan du chauffage, 1890. (AC Grenoble 2 Fi 313).

-

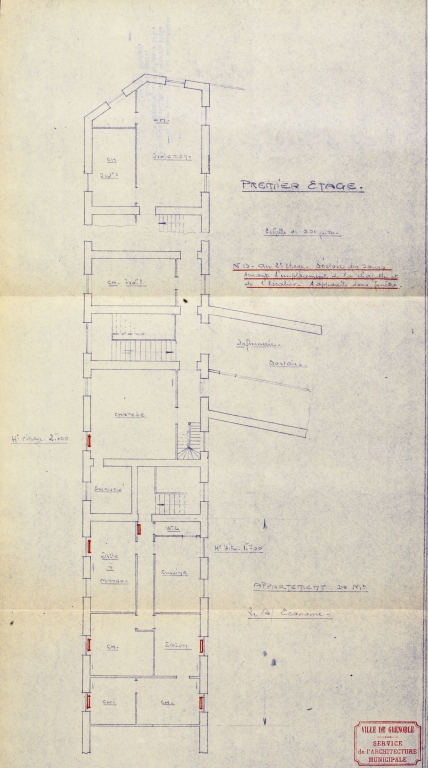

Installation du chauffage à vapeur et du chauffage central : plan du 1er étage. 1:500. 54 x 41,5. 30. Service de l´architecture communale. Indication des dortoirs concernés, occupation des sallse sur l'ensemble du lycée. 30 octobre 1930 (AC Grenoble 4 M 62).

-

Modifications du nouveau lycée de Grenoble proposées par M. Berruyer architecte (Grenoble : 1888, février) . Plan (projet de couper le bâtiment entre le milieu du cours Lafontaine et le boulevard Gambetta et d´édifier des bâtiments le long de la rue Lesdiguières), 21 x 30. (AC Grenoble 4 M 51).

-

AC Grenoble : 4 M 73

[Projet d'installation d´une chapelle à l´intérieur du lycée de garçons : plan, coupe, élévation] / 17 juin 1908. Calque. Ech. 1:200 ; 32 x 36 cm. (AC Grenoble, 4 M 73)

-

Installation du chauffage à vapeur et du chauffage central : plan du 1er étage Projet d´extension du chauffage central aux appartements des fonctionnaires. Vu pour être joint à la délibération du CM du 22/10/1930, Grenoble, le 5 novembre 1930. 1883-1934. (AC Grenoble 4 M 62).

-

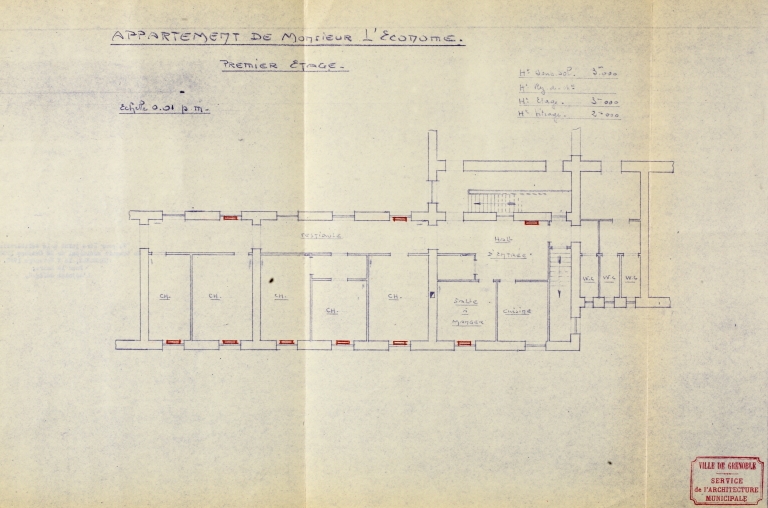

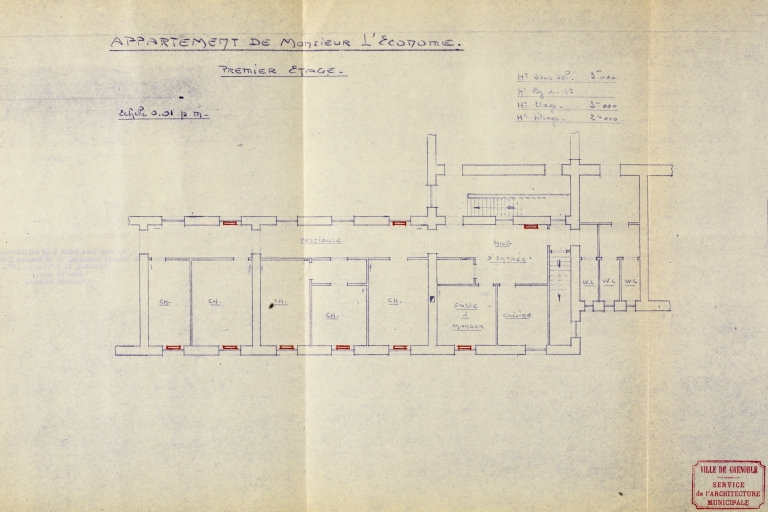

Installation du chauffage à vapeur et du chauffage central . Plan de l´appartement de M. l´Econome, 1er étage. 1:100, 30 x 47 cm, 1883-1934. (AC Grenoble 4 M 62).

-

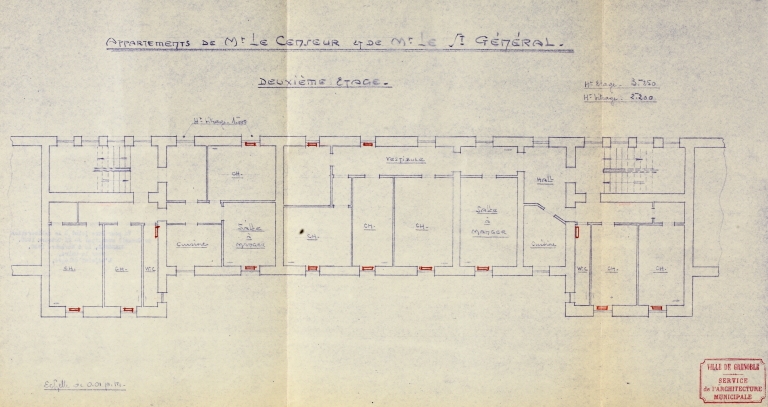

Installation du chauffage à vapeur et du chauffage central . Plan des appartements de M. le Censeur et de M. le Saint-Général, 2ème étage. 30 x 57 cm, 1883-1934. (AC Grenoble 4 M 62).

-

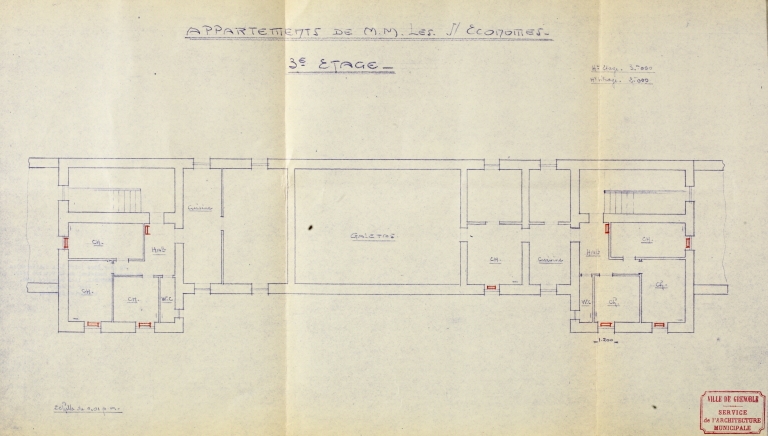

Installation du chauffage à vapeur et du chauffage central . Plan des appartements de MM. Les sous économes, 3ème étage. 30 x 57 cm, 1883-1934. (AC Grenoble 4 M 62).

-

Installation du chauffage à vapeur et du chauffage central . Plan de l´appartement de M. le sous économe, 1er étage. 30 x 51 cm, 1883-1934. (AC Grenoble 4 M 62).

-

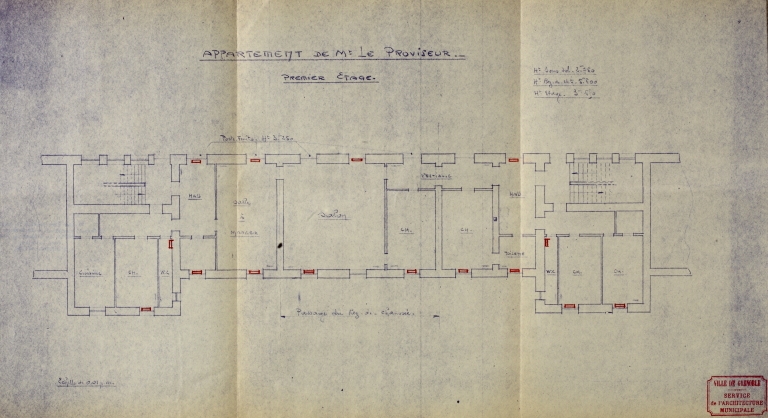

Installation du chauffage à vapeur et du chauffage central . Plan de l´appartement de M. le proviseur, 1er étage. 32 x 58 cm, 1883-1934. (AC Grenoble 4 M 62).

-

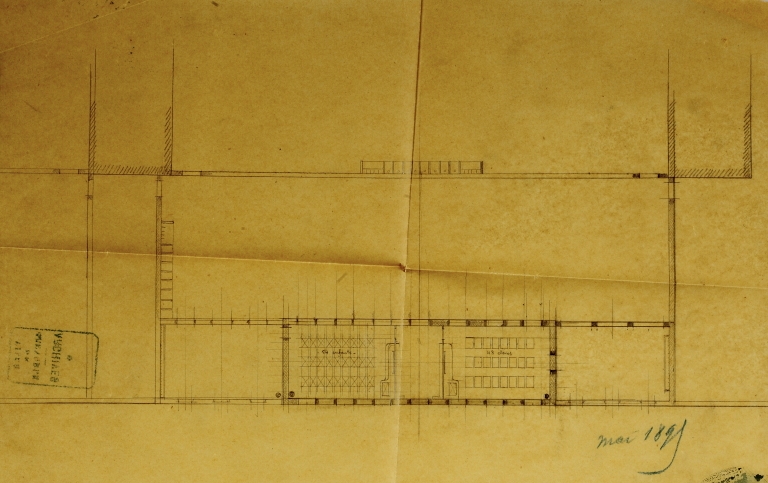

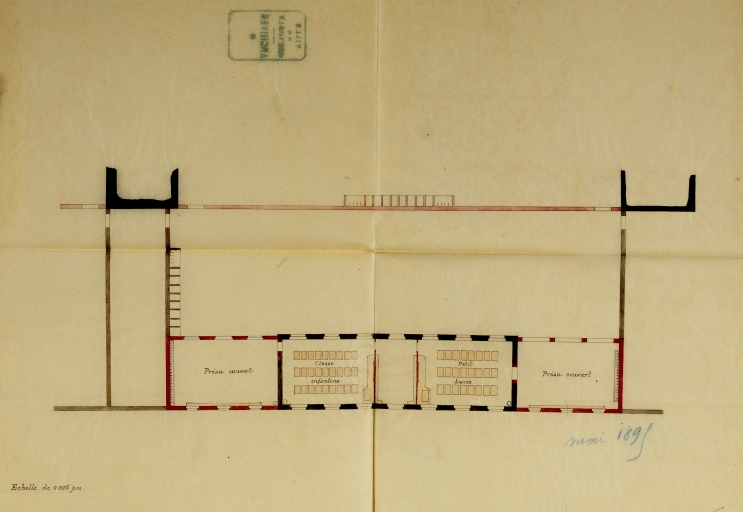

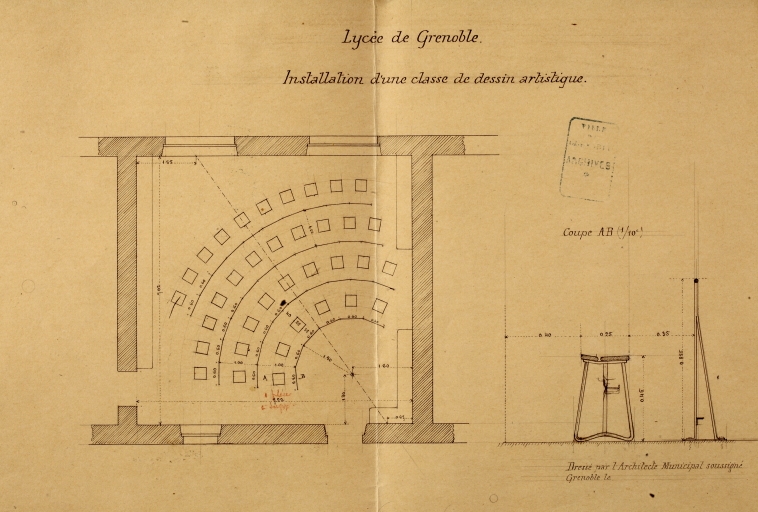

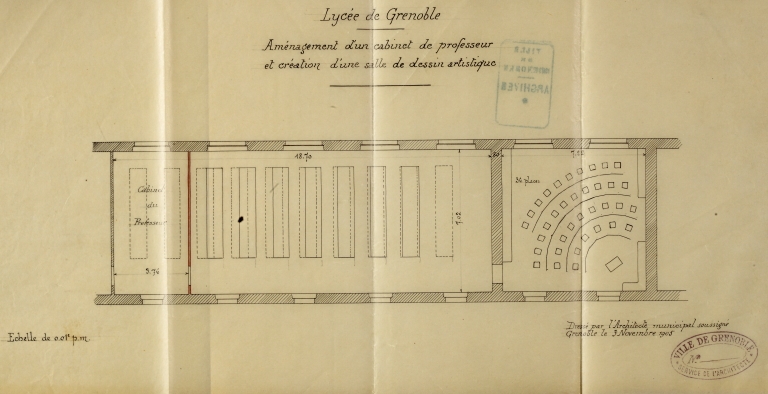

Aménagement d´une salle de dessin artistique. Plan d´installation / architecte municipal (12/11/1913). 3 plans dont 2 sur calque. 20 x 40 cm ; 27 x 41 cm ; 28 x 42 cm (la salle est à l´emplacement du cabinet du professeur de travaux graphiques, aménagement d´un cabinet par la diminution de la grande salle de dessin géométrique), 1906. (AC Grenoble 4 M 67).

-

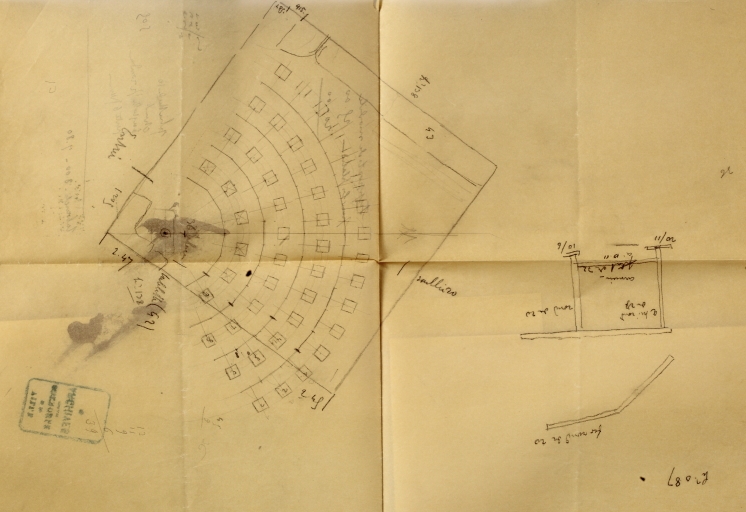

Aperçu des dépenses à faire pour l´aménagement d´une salle de cours et de salles de manipulations pour la physique et la chimie au Lycée de garçons (24 juin 1907). Plan des cuves à eau pour les salles de chimie (1908, 15 avril), 26 x 30 cm. (AC Grenoble 4 M 70).

-

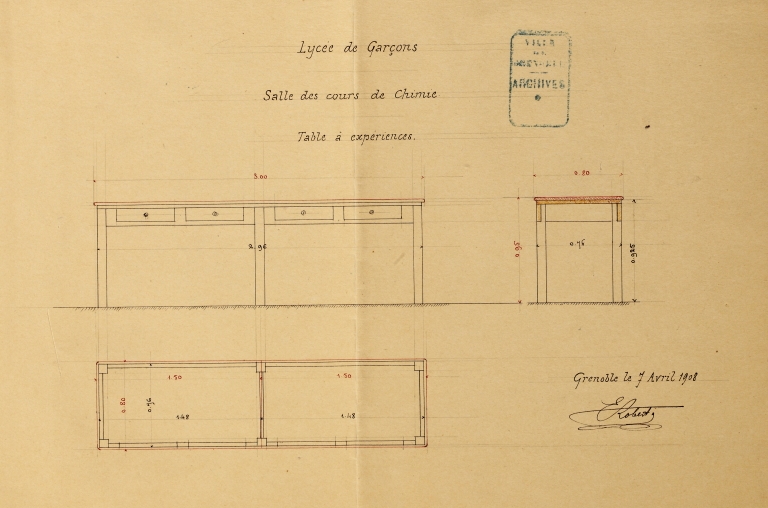

Aperçu des dépenses à faire pour l´aménagement d´une salle de cours et de salles de manipulations pour la physique et la chimie au Lycée de garçons (24 juin 1907). Plans des tables à expériences (1908, 7 avril). 26 x 45 cm, 41 x 52 cm. (AC Grenoble 4 M 70).

-

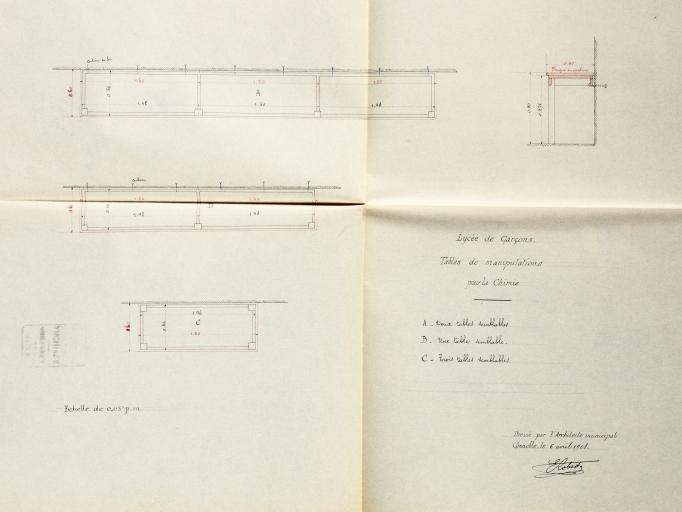

Aperçu des dépenses à faire pour l´aménagement d´une salle de cours et de salles de manipulations pour la physique et la chimie au Lycée de garçons (24 juin 1907). Plan des tables de manipulations pour la chimie. Architecte municipal (1908, 6 avril). 41 x 52 cm (A : deux tables semblables, B : une table semblable, C : trois tables semblables). (AC Grenoble 4 M 70).

-

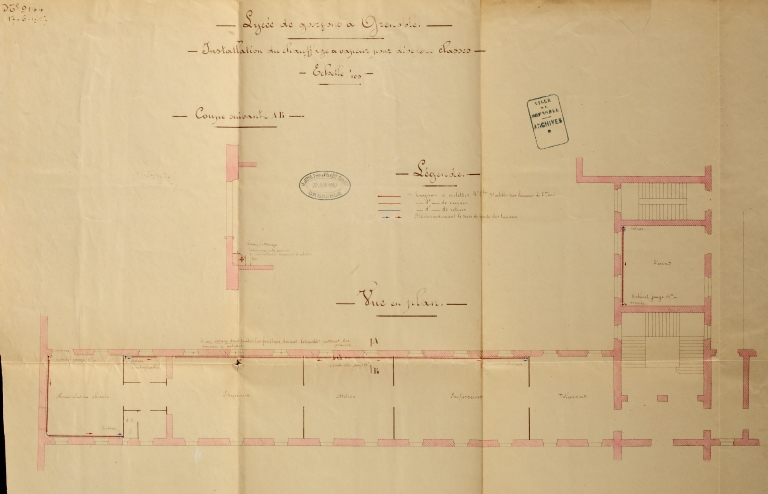

Aperçu des dépenses à faire pour l´aménagement d´une salle de cours et de salles de manipulations pour la physique et la chimie au Lycée de garçons (24 juin 1907). Plan d´installation du chauffage à vapeur pour diverses classes. 1:100., s.d. [1907 ?]. 42 x 66 cm (coupe suivant AB, vue en plan). (AC Grenoble 4 M 70).

-

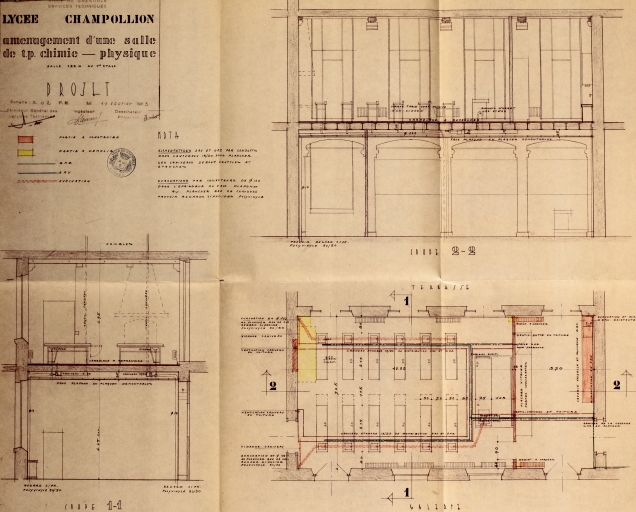

Aperçu des dépenses à faire pour l´aménagement d´une salle de cours et de salles de manipulations pour la physique et la chimie au Lycée de garçons (24 juin 1907). Projet d´aménagement d´une salle de TP chimie-physique (salle 122 H au 1er étage) (1963, 11 février). Plan et coupe. 51 x 62 cm. (AC Grenoble 4 M 70).

-

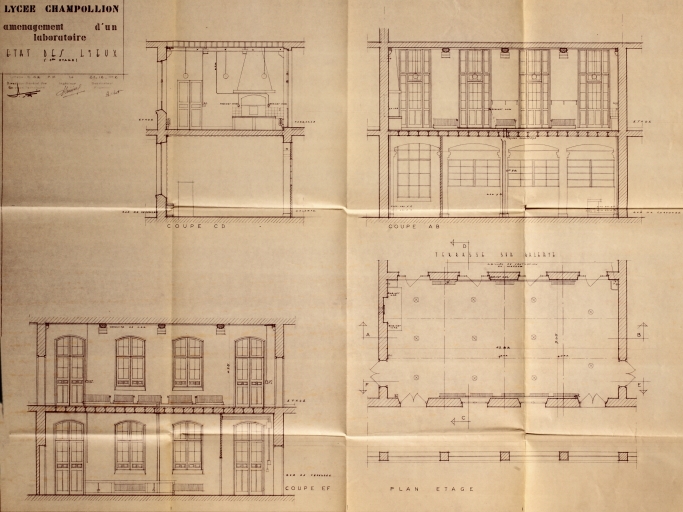

Aperçu des dépenses à faire pour l´aménagement d´une salle de cours et de salles de manipulations pour la physique et la chimie au Lycée de garçons. (24 juin 1907). Plan d'aménagement d´un laboratoire. État des lieux. 1er étage. (1962, 21 décembre). 63 x 84 cm. (AC Grenoble 4 M 70).

-

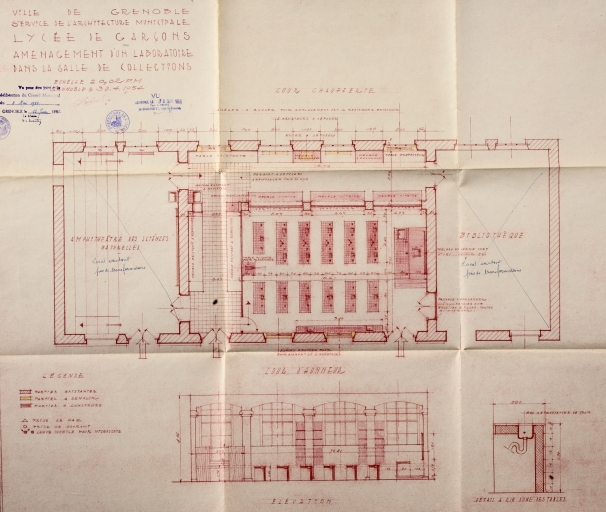

Aménagement d´une salle de sciences naturelles (1955). Plan. 68 x 74 cm [elle sera dans la salle de collections. Mention : approbation préfectorale (19 septembre 1956)]. (AC Grenoble 4 M 71).

-

Réquisition et adjudication de l´ancienne chapelle du lycée de garçons (bd Gambetta) appartenant à la Ville de Grenoble (1910, 5 mars). Projet de grilles de clôture pour les fenêtres du rez-de-chaussée sur le boulevard Gambetta. 1890, 29 avril. 42 x 42 cm. (AC Grenoble 4 M 73).

-

Réquisition et adjudication de l´ancienne chapelle du lycée de garçons (bd Gambetta) appartenant à la Ville de Grenoble (1910, 5 mars). Dessin de grille et porte sur la rue Lesdiguières (feuille n°262 ; rectification de la feuille 249 dressée le 26 novembre 1889). 1:50. 36 x 58 cm. (AC Grenoble 4 M 73).

-

Réquisition et adjudication de l´ancienne chapelle du lycée de garçons (bd Gambetta) appartenant à la Ville de Grenoble (1910, 5 mars). Projet de clôture pleine en tôle derrière les grilles de la façade sur la rue Lesdiguières. 1:50. Calque. 42 x 42 cm. (AC Grenoble 4 M 73).

-

Réquisition et adjudication de l´ancienne chapelle du lycée de garçons (bd Gambetta) appartenant à la Ville de Grenoble (1910, 5 mars). Projet d´une grille de clôture en fer fermant l´entrée principale intérieure du lycée (Grenoble : 1890, 29 avril). 1:200. Calque. 32 x 42 cm. (AC Grenoble 4 M 73).

-

Nouveau lycée de garçons. Infrastructures. Service de la voirie & des eaux. Ville de Grenoble. Liquidations des dépenses faites pour la déviation du fossé de ronde. Extrait du plan d´alignement (1884, 29 septembre). 1:5, 41 x 60 cm. (AC Grenoble 4 M 74).

-

Nouveau lycée de garçons. Infrastructures. Service de la voirie & des eaux. Ville de Grenoble. Plan du sous-sol (1886). 105 x 144 cm. (AC Grenoble 4 M 74).

-

Nouveau lycée de garçons. Infrastructures. Service de la voirie & des eaux. Ville de Grenoble. Projet de remplacement par une grille du garde-corps de la cour des petits du lycée de garçons (1897, 19 mai) (signé Michon). 27 x 34 cm. (AC Grenoble 4 M 74).

-

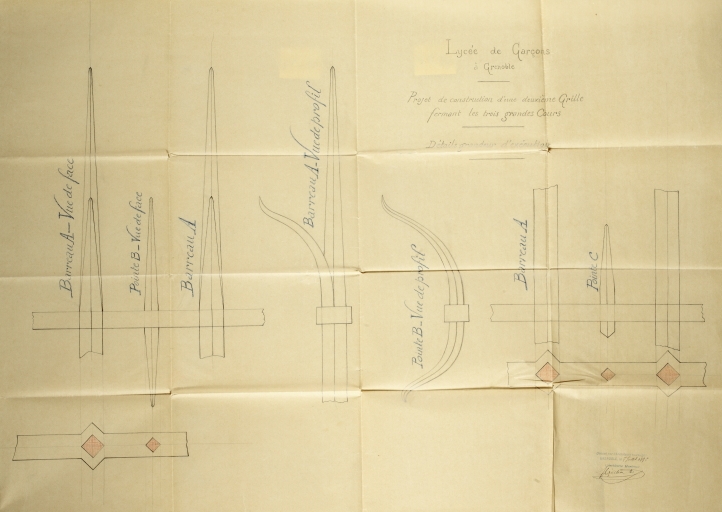

Projet de construction d´une deuxième grille fermant les trois grandes cours. Marius Michon, architecte à Grenoble (1895-1896). Calques. 35 x 38 cm ; 32 x 45 cm (aperçu des dépenses, montant 961,22 francs). (AC Grenoble 4 M 74).

-

Projet de construction d´une deuxième grille fermant les trois grandes cours (détail à grandeur d´exécution. Michon, architecte municipal (1896, 7 juillet). 67 x 92 cm. (AC Grenoble 4 M 74).

-

Service de la voirie & des eaux. Ville de Grenoble. Plan des emplacements à louer dans le prolongement de la Voie 104 sur le bord du bd Gambetta (1887, 21 mai). 27 x 27 cm. (AC Grenoble 4 M 74).

-

Service de la voirie & des eaux. Ville de Grenoble. Banquette à construire dans la cour des petits le long des bâtiments (1884, 30 janvier). Plan des lieux. 1:100. 30 x 68 cm. (AC Grenoble 4 M 74).

-

Projet d´assainissement. plan. Calque toilé. M. Durand Claye, ingénieur. (AC Grenoble 4 M 74).

-

Projet d´assainissement. Plan du tuyau d´évacuation des eaux du Lycée dans le parcours du bd Gambetta. M. Durand Claye (1886, 29 juillet). 41 x 121 cm (feuille n°412). (AC Grenoble 4 M 74).

-

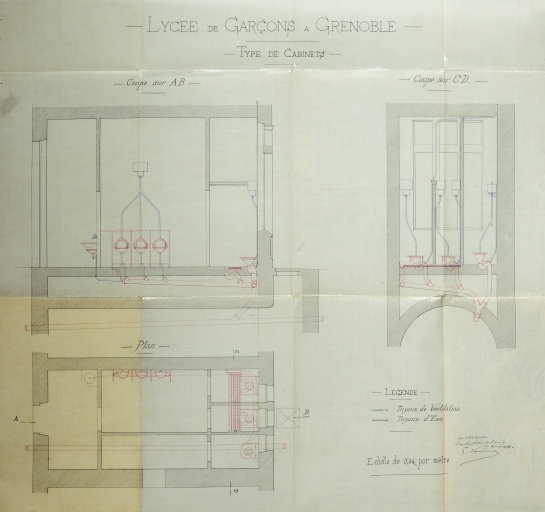

Projet d´assainissement, cabinets intérieurs. Ponts et chaussées. Direction des travaux de Paris. Service de l´assainissement. (1886, 15 avril). Plan et coupes. 70 x 80 cm. (AC Grenoble 4 M 74).

-

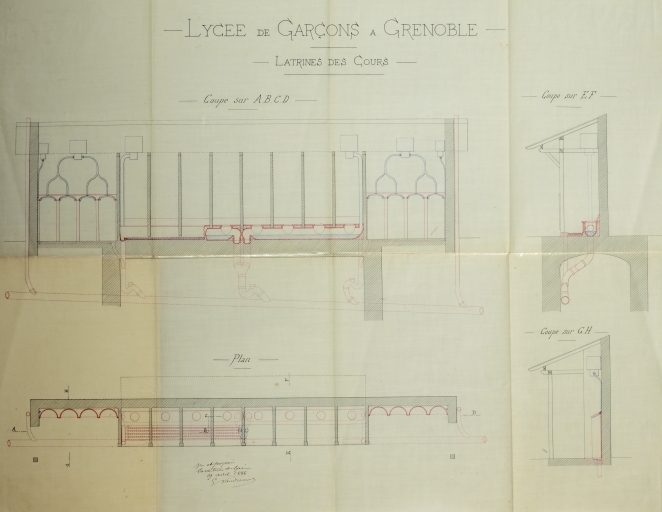

Latrines des cours. Ponts et chaussées. Direction des travaux de Paris. Service de l´assainissement. (1886, 15 avril). Plans et coupes. (AC Grenoble 4 M 74).

-

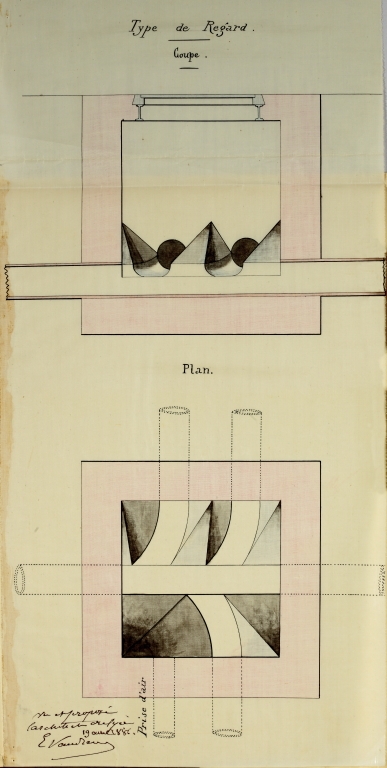

Type de regard de visite. Ponts et chaussées. Direction des travaux de Paris. Service de l´assainissement. Emile Vaudremer. (1886, 15 avril). Plan et coupe. 20 x 40 cm. (AC Grenoble 4 M 74).

-

Travaux d´extension. Plan d´ensemble et détail d´agrandissement d´une aile. 47 x 77 cm. Descotes-Genon, architecte DPLG (Grenoble, 1957). (AC Grenoble 4 M 80).

-

Travaux d´extension. Plan du rez-de-chaussée et des étages. 41 x 91 cm. Descotes-Genon, architecte DPLG (Grenoble, 1957). (AC Grenoble 4 M 80).

-

Travaux d´extension. Façade côté ouest bâtiments 1, 2, 3. 1:100., 41 x 73 cm. Descotes-Genon, architecte DPLG (Grenoble, 1957). (AC Grenoble 4 M 80).

-

Travaux d´extension. Façade côté ouest aile 4, façade des pignons. 1:100. 41 x 64 cm. Descotes-Genon, architecte DPLG (Grenoble, 1957). (AC Grenoble 4 M 80).

-

Travaux d´extension. Coupe transversale. 1:200. 50 x 62 cm. Descotes-Genon, architecte DPLG (Grenoble, 1957). (AC Grenoble 4 M 80).

-

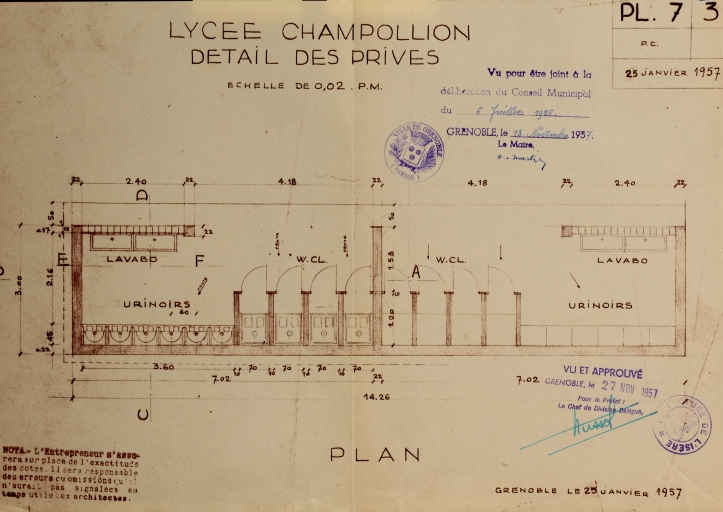

Travaux d´extension. Détail des privés. Plan. 1:200. 24 x 34 cm. Descotes-Genon, architecte DPLG (Grenoble, 1957). (AC Grenoble 4 M 80).

-

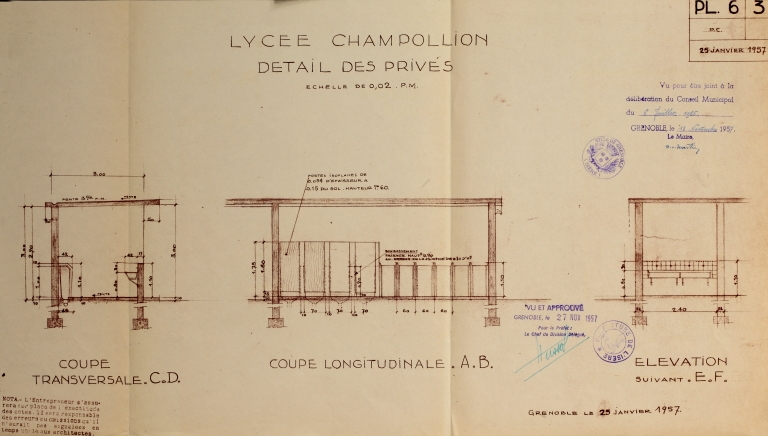

Travaux d´extension. Détail des privés. Coupe longitudinale AB. 28 x 40 cm. Descotes-Genon, architecte DPLG (Grenoble, 1957). (AC Grenoble 4 M 80).

-

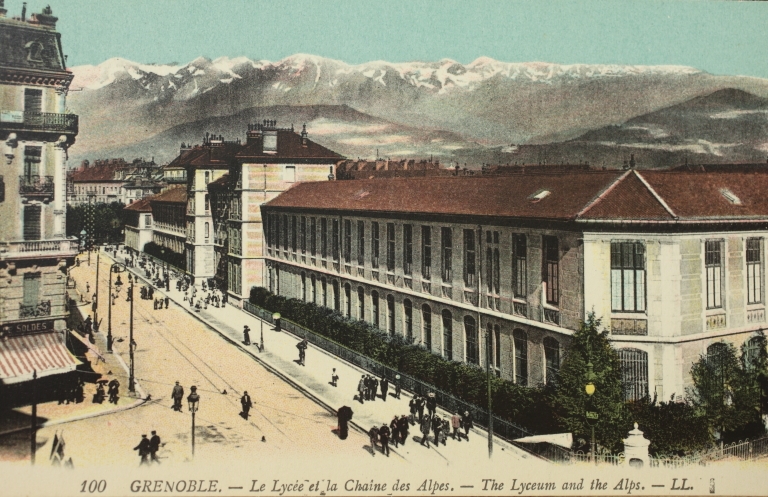

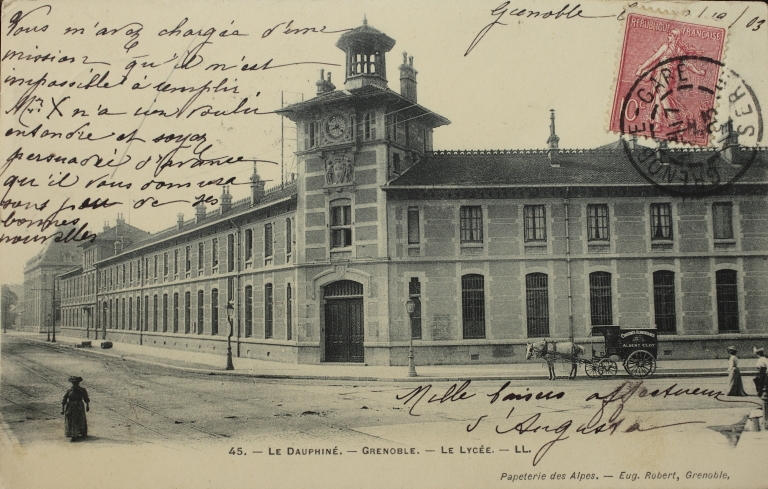

Vue générale du lycée. Cartes postales. (AD Isère 9 Fi 1650, 1651).

-

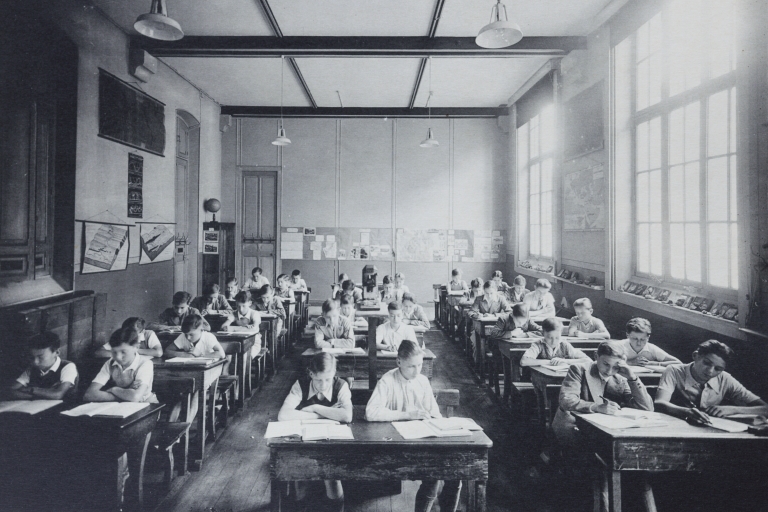

Album photographique. H. Tourte & M. Petetin Editeurs, photo P. Levallois Paris, T. Pereire 0299. ca 1940 (A Lycée Champollion). Album de 12 photographies, positifs NB 18x24

Album photographique, ca 1940. -

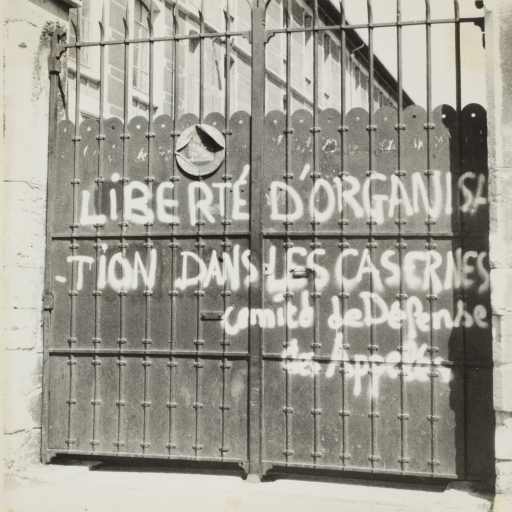

Portail sur le cours Lesdiguières graffité. Photogr. Positif NB. (A Lycée Champollion)

-

La grille d'entrée sur la rue Lesdiguillières : graffiti de protestation. Photogr. Positif NB. 1968 ? (A Lycée Champollion)

-

Le laboratoire de physique-chimie. Photogr. Positif NB. 1968 ca (A Lycée Champollion)

-

Un amphithéâtre. Photogr. Positif NB. 1968 ca (A Lycée Champollion)

Annexes

-

Présentation des plans par Emile Vaudremer, séance du conseil municipal du 24 février 1883 (AC, Grenoble 4 M 52).

Chercheuse indépendante depuis 2003 auprès des services régionaux de l'Inventaire et de collectivités. A réalisé ou participé en tant que prestataire aux opérations suivantes : " Patrimoine des lycées " (avec la collaboration de Frederike Mulot), 2010-2015, " 1% artistiques ", 2019-2020 (avec la collaboration de Valérie Pamart), " Inventaire topographique de deux communes de l'ancien canton de Trévoux " (Pays d'Art et d'Histoire Dombes Saône Vallée, pour la communauté de communes Dombes Saône Vallée), 2019.

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)

Chercheuse indépendante depuis 2003 auprès des services régionaux de l'Inventaire et de collectivités. A réalisé ou participé en tant que prestataire aux opérations suivantes : " Patrimoine des lycées " (avec la collaboration de Frederike Mulot), 2010-2015, " 1% artistiques ", 2019-2020 (avec la collaboration de Valérie Pamart), " Inventaire topographique de deux communes de l'ancien canton de Trévoux " (Pays d'Art et d'Histoire Dombes Saône Vallée, pour la communauté de communes Dombes Saône Vallée), 2019.