Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)

- enquête thématique régionale, Patrimoine des lycées

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Auvergne-Rhône-Alpes - Grenoble

-

Commune

Grenoble

-

Adresse

rue Raoul-Blanchard

-

Cadastre

1864

B

728

;

2018

BS

28 partie

-

Dénominationséglise, chapelle, gymnase, amphithéâtre, théâtre, bibliothèque

-

Genrede clercs réguliers de la compagnie de Jésus

-

Précision dénominationcentre de documentation

-

Vocablesde la Circoncision et Saint-François-Xavier

-

Dossier dont ce dossier est partie constituante

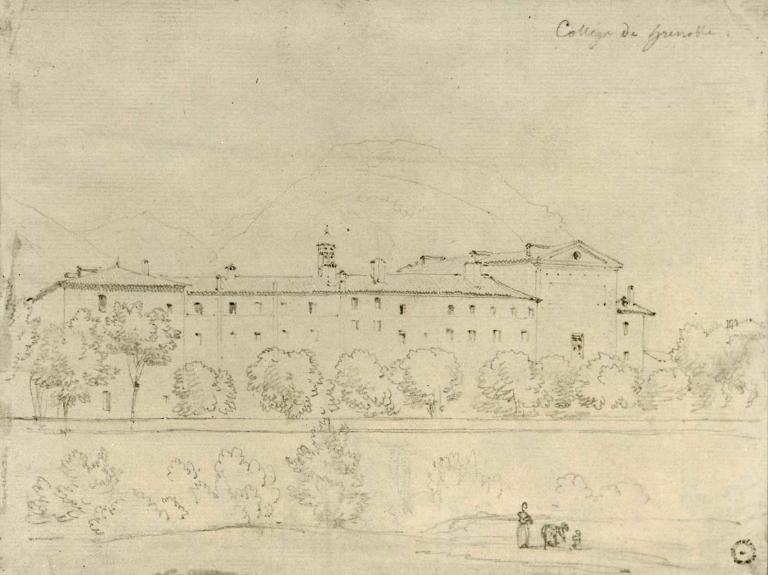

La construction, 17e-18e siècles

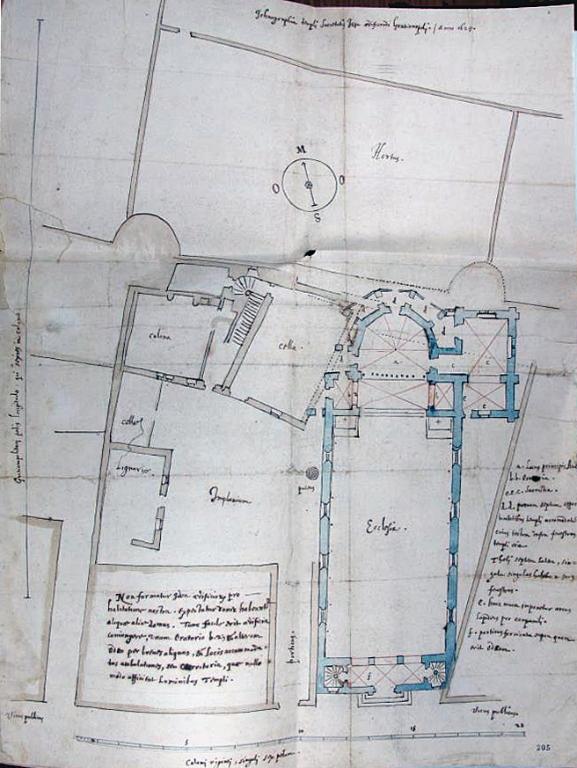

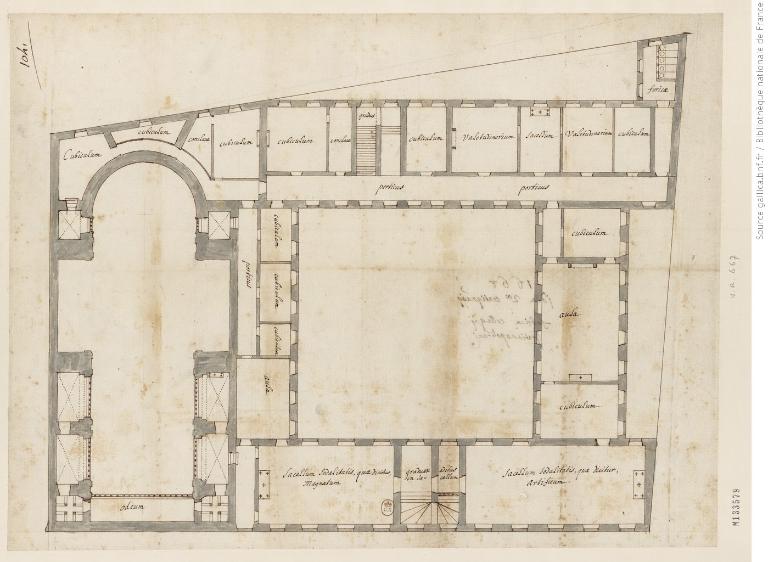

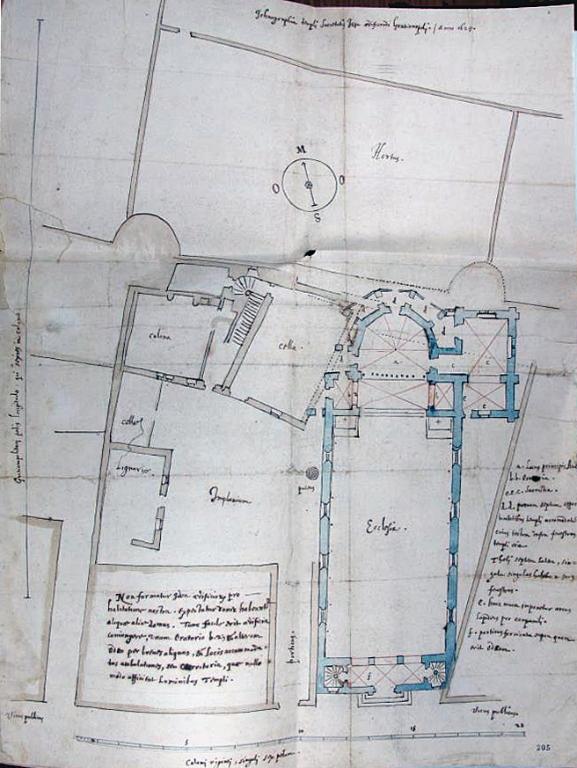

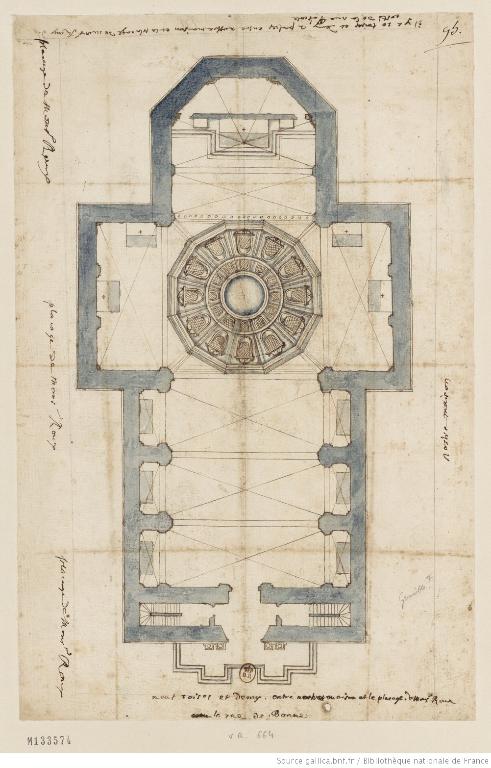

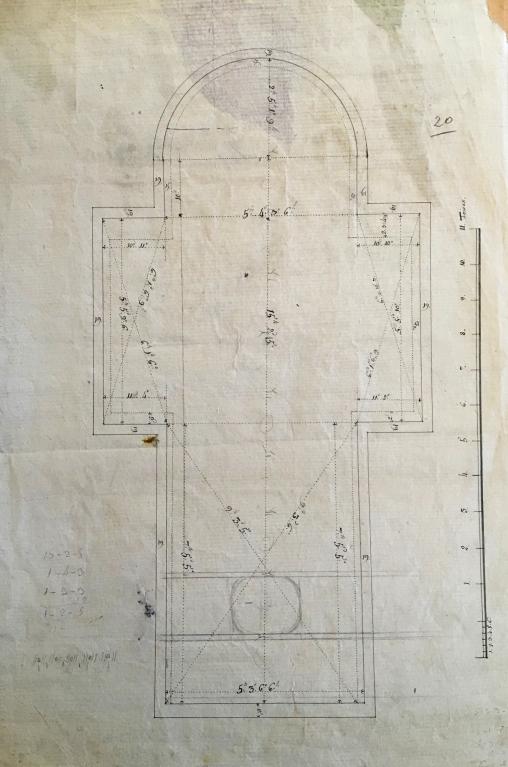

En 1628, alors que les jésuites se trouvent encore rue Bournolenc (plus tard rue des Vieux-Jésuites), le frère Etienne Martellange et le père Edmond Moreau, tous deux architectes de la Compagnie, sont sollicités pour dresser le plan d'une résidence. Longtemps considéré comme perdu1, ce plan a été récemment retrouvé par A. Sénard-Kiernan dans le fonds des archives romaines de la Compagnie de Jésus (ill. ci-dessous). Cette dernière a montré qu'il s'inspirait très largement de celui établi par Martellange pour la chapelle du noviciat des jésuites de Lyon2.

La résidence, devenue maison professe en 1631, est transformée en établissement d'enseignement en 1645 ; dès 1630, une bulle du pape Urbain VIII avait par ailleurs accordé aux jésuites de Grenoble des indulgences afin de financer l'acquisition des terrains nécessaires à la construction d'un collège. Dès lors, les projets de construction de l'église et du collège vont aller de pair, bien qu'avançant à des rythmes différents.

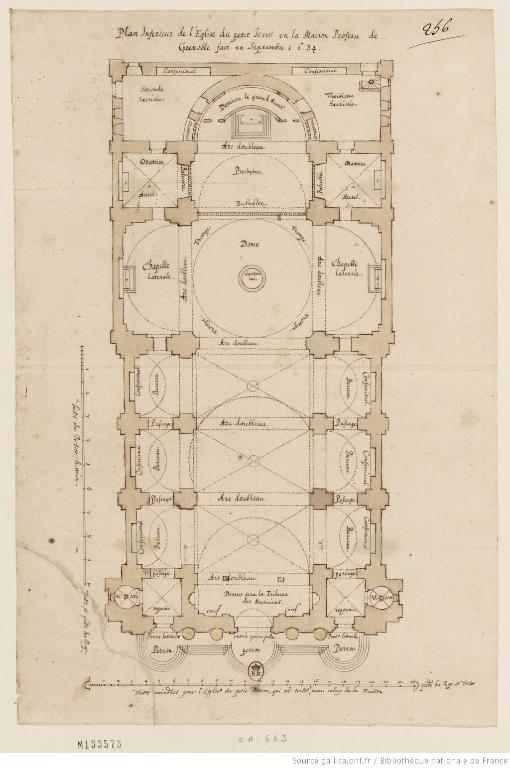

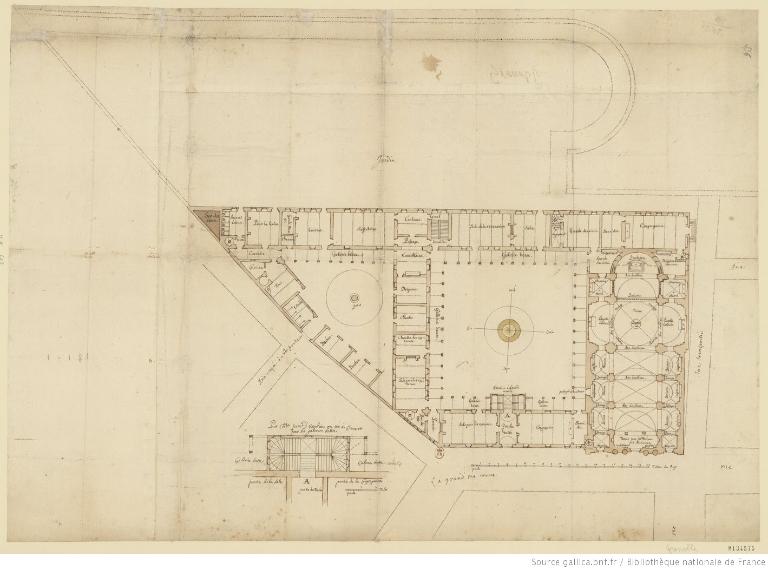

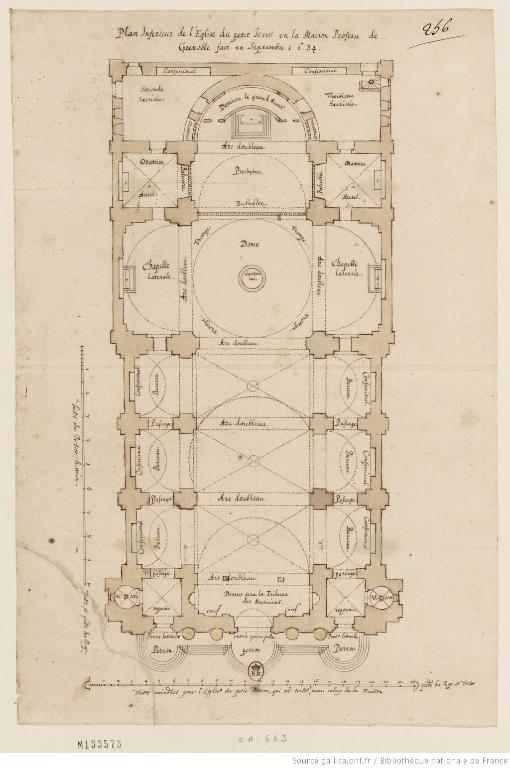

Par délibération du 30 mai 1634, le Conseil de ville autorise les jésuites à bâtir leur église3, date à laquelle est élaboré un premier plan (anonyme), conservé à la Bibliothèque nationale de France (ill. ci-dessous).

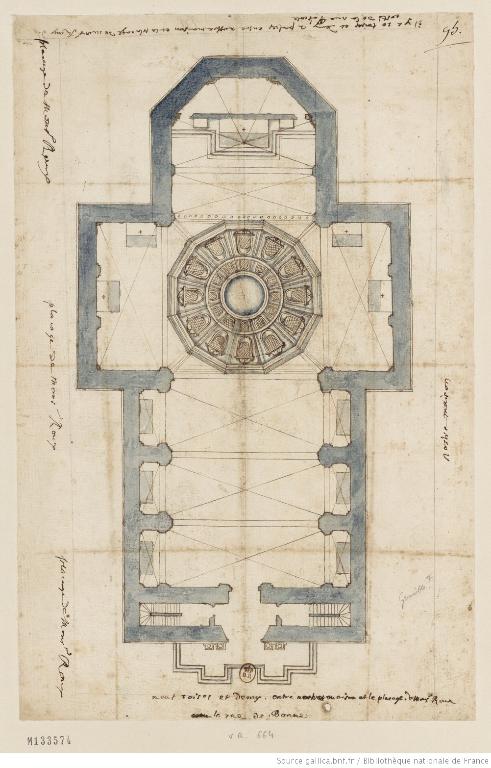

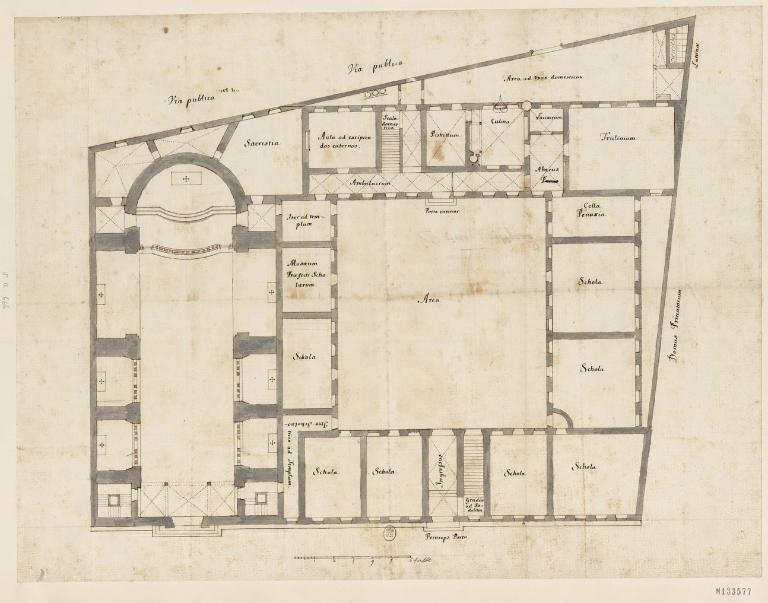

Celle-ci doit s'élever rue de Bonne sur un terrain mitoyen de la maison professe, appartenant à Étienne Roux, conseiller du roi avec lequel les jésuites entament des tractations en 16354 ; des lettres patentes les autorisent la même année à fermer une partie de la rue Pascale, qui le traverse, pour permettre l'édification de l'église5. Elle sera ainsi positionnée dans l'axe de cette rue, dont elle fermera la perspective (la démolition des maisons de l'îlot aujourd'hui dénommé îlot République6, laissant place dans les années 1960 à un parc de stationnement, puis à l'immeuble de l'Office du Tourisme en 1975, a largement dégagé l'espace devant l'église et modifié le dispositif originel, dont témoigne une photographie ancienne (ill. IVR84_20243800156NUC). La signature de l'acte définitif n'intervient que 10 ans plus tard, le 9 janvier 16457. C'est de cette période que date un nouveau plan, simplifié par rapport au précédent (non exécuté) : les chapelles latérales, moins profondes, ne sont plus communicantes, les transepts sont saillants, l'abside n'est plus semi-circulaire à pans coupés.

Avant que ne débute la construction, une église provisoire en planches semble avoir été élevée en 1651 sur des fondations en maçonnerie, sur l'ancien terrain d'Etienne Roux8 : il en est fait mention à l'occasion de la soutenance d'une thèse, en 16539. Il est également possible que des représentations théâtrales, documentées à partir de 1655, y aient été données par les élèves du collège, dont les nouveaux bâtiments n'étaient pas encore construits à cette date.

Les fonds octroyés aux jésuites par Louis XIV par lettres patentes du 30 juin 1661 (3500 livres par an pendant six ans) permettent de démarrer le chantier10 ; cette dotation est renouvelée en 1666, 1670, 1673, 1679 et 1683, à cette date pour une durée de neuf ans11. Elle ne suffit toutefois pas à couvrir la totalité de la dépense, couverte par plusieurs emprunts12.

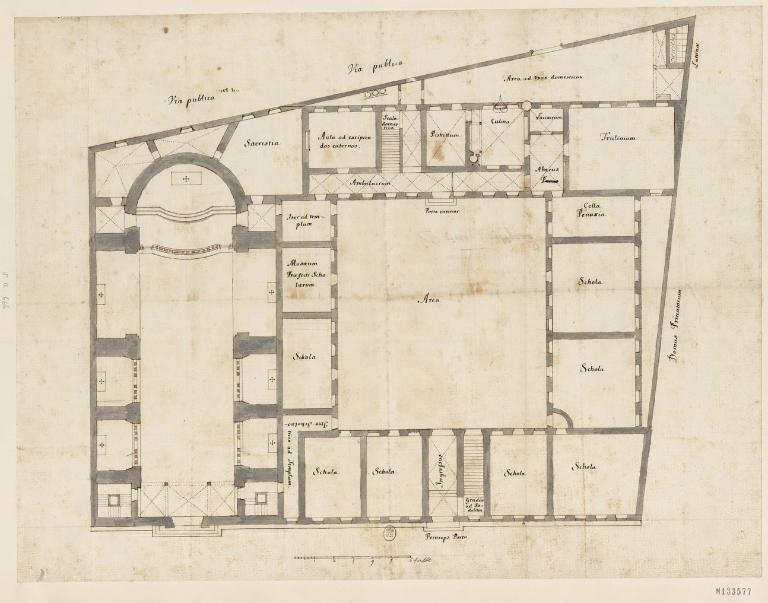

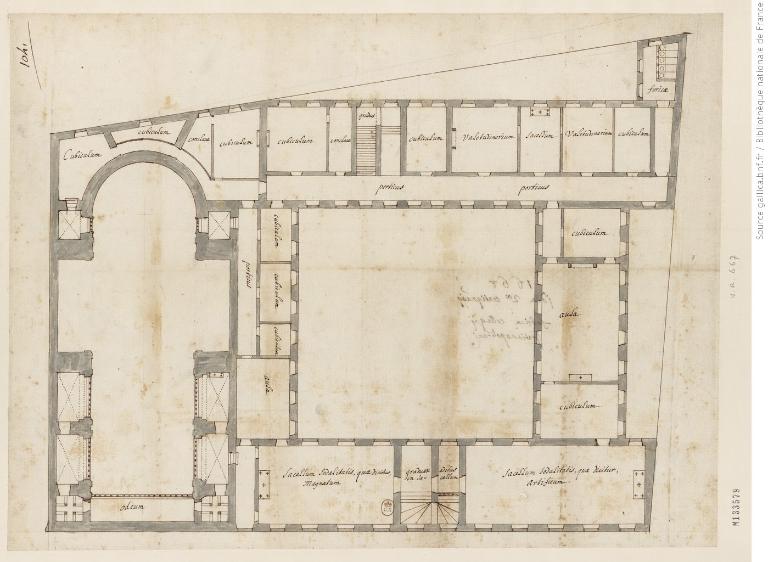

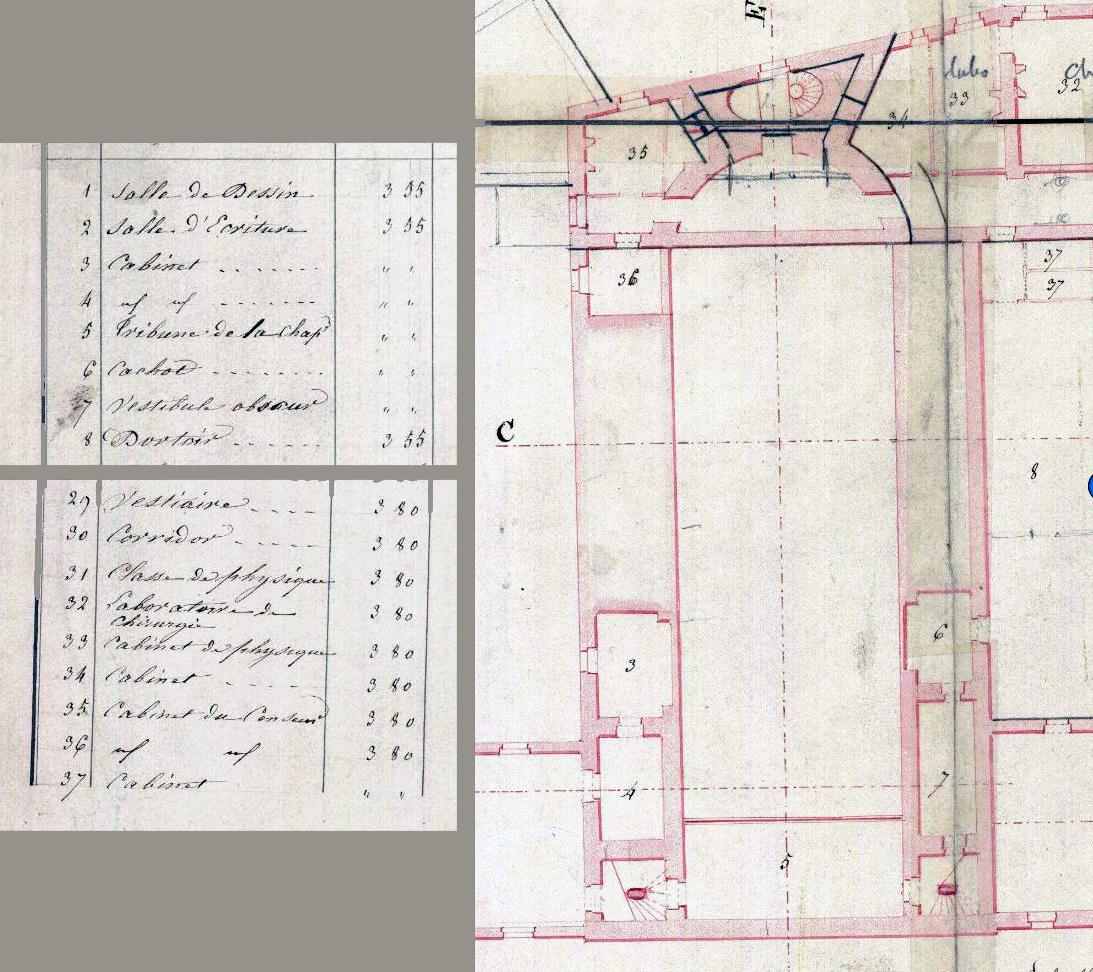

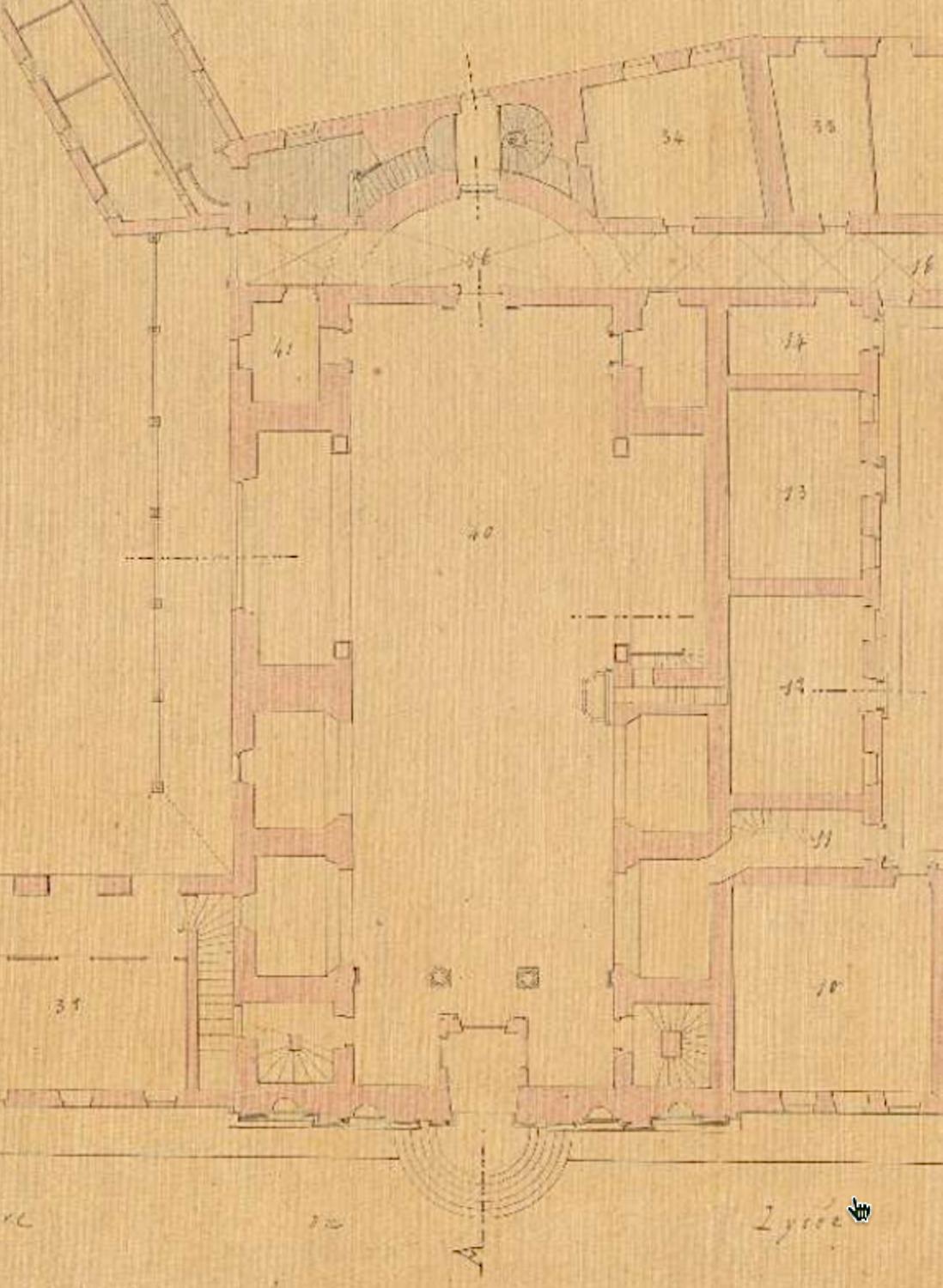

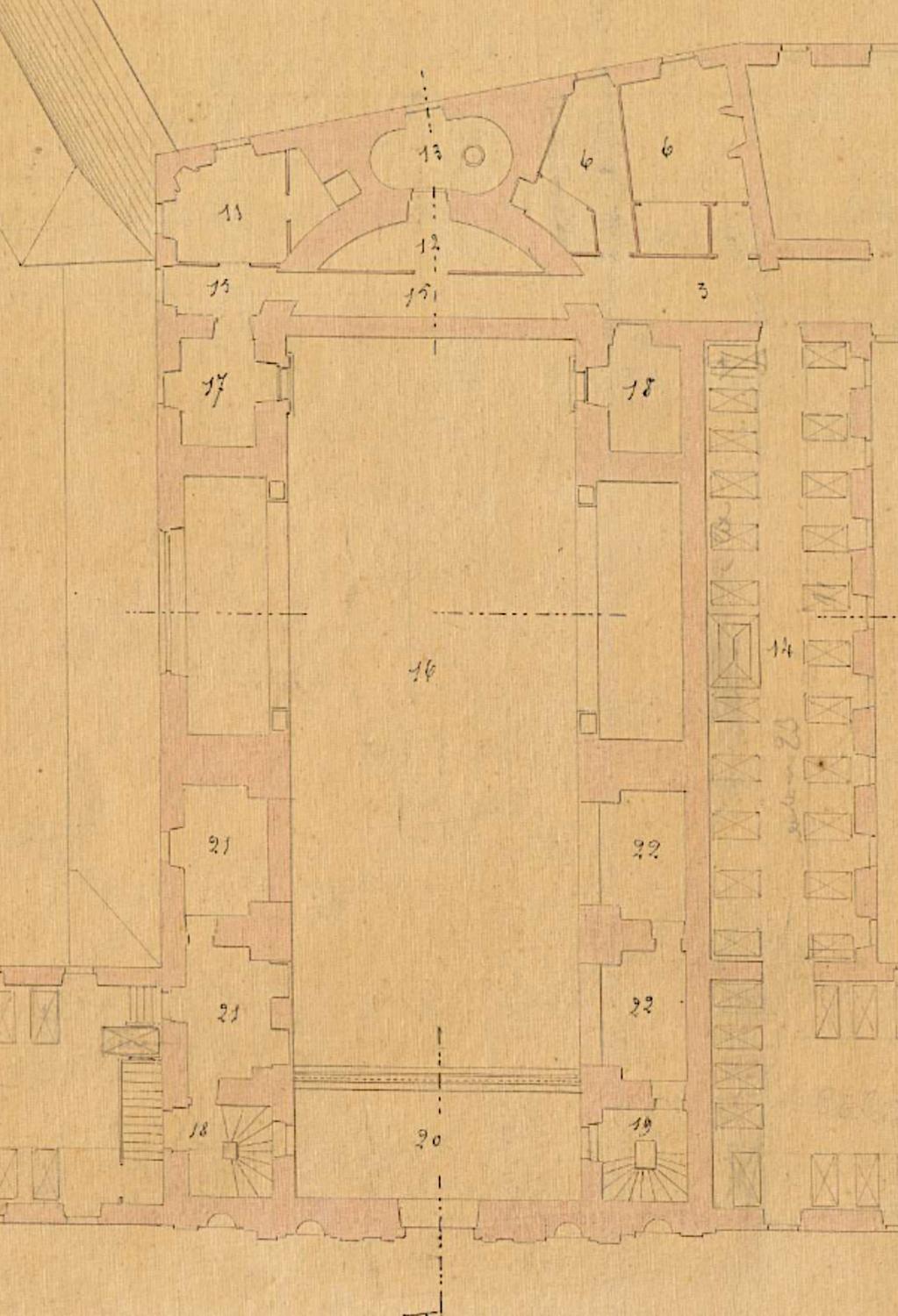

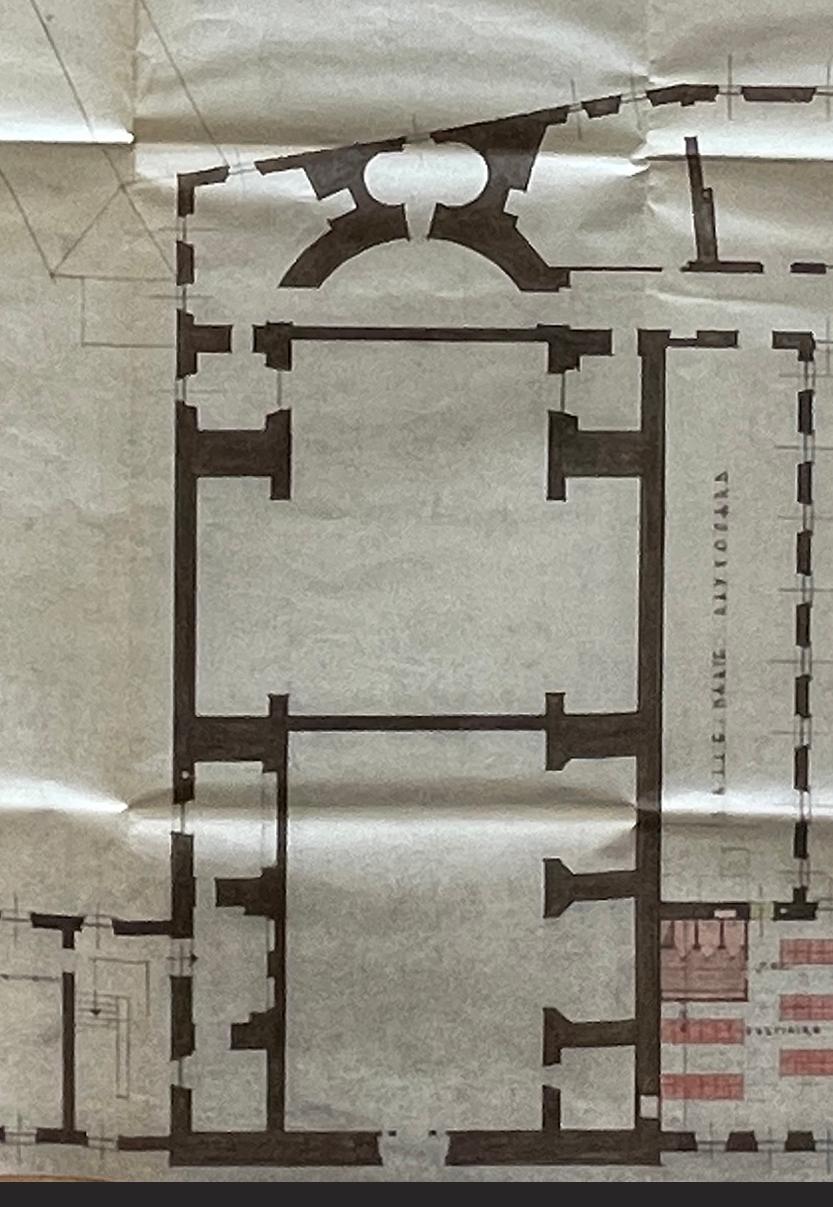

La construction à l'emplacement de l'église provisoire de la nouvelle, placée sous le double vocable de la Circoncision et de saint François-Xavier13, est confiée en 1660 aux maîtres maçons Michel et Nicolas Frachi, Pierre Révol, Jacques Massard14 et François Desmartines15. Les fondations sont bénies le 31 décembre 1664 par le Père Bertrand Bras de Magnivert, recteur du collège, lequel assure vraisemblablement la conduite du chantier16. Les deux plans datés de 1668, qui portent la mention " projet ", sont assez similaires à ce qui a été réalisé (voir le plan d'état des lieux de l'an III, ill. IVR84_20183800016NUCA). Ils représentent un édifice aux proportions plus modestes que le projet de 1644, de plan rectangulaire, sans transept saillant ni chapelles communicantes mais avec un chœur semi-circulaire ; deux escaliers symétriques sont positionnés au niveau de la première travée de la nef, celui de droite ouvrant au niveau du rez-de-chaussée sur un vestibule communiquant avec la cour du collège, qui sert d'accès pour les élèves. Il permet également d'accéder à la tribune en revers de façade, destinée à accueillir chœurs ou musiciens (ainsi que l'atteste l'annotation "odeum" portée sur le plan du 1er étage). Six autres tribunes latérale sont ménagées au niveau du 1er étage : deux au-dessus du chœur, accessibles par un petit escalier placé dans le vestibule à l'angle sud-est de la cour des classes (visible sur le plan de l'an III), lequel dessert également la sacristie. Les deux tribunes du chœur permettaient aux jésuites d'assister à l'office sans se mêler aux fidèles, les quatre dans la nef, servaient à la fois d'oratoires particuliers pour les pères, car situés à proximité de leurs chambres, ou de lieu de rassemblement pour les élèves lors des offices.

Le compte final de toute maçonnerie est dressé le 10 mars 166617 ; on sait grâce à ce document qu'un dôme sur trompes couvrait la croisée du transept, et que murs et voûtes étaient blanchis. La chaire est commandée au tailleur de pierres Antoine Armory dit Lafleur le 12 novembre 1663. Le maître-autel et son retable sont exécutés par le menuisier Pierre Jourdan ; ce dernier porte les armes du duc de Lesdiguières qui en a financé la réalisation18. Les fonds manquant, le chantier est partiellement interrompu à la fin des années 1660, mais les travaux se poursuivent pour le décor intérieur et l'aménagement des chapelles (prix faits du retable de Madame d’Uriage le 9 avril 166619 et du retable d'Antoine Brenier le 4 juillet 166620 pour leurs chapelles respectives dans l'église du collège par Pierre Jourdan menuisier ; aménagement de la 5e chapelle en 166821). En 1691, un état des comptes indique un déficit 12000 livres, en parti comblé par un emprunt22. Cette même année, un procès-verbal de visite de l'Intendant du Dauphiné Étienne-Jean Bouchu consigne les parties inachevées de l’église : la façade, le perron, les tribunes, les voûtes, le pavement, la balustrade et les ornements de quelques chapelles23. La 6e et dernière chapelle ne sera achevée qu'en 170624.

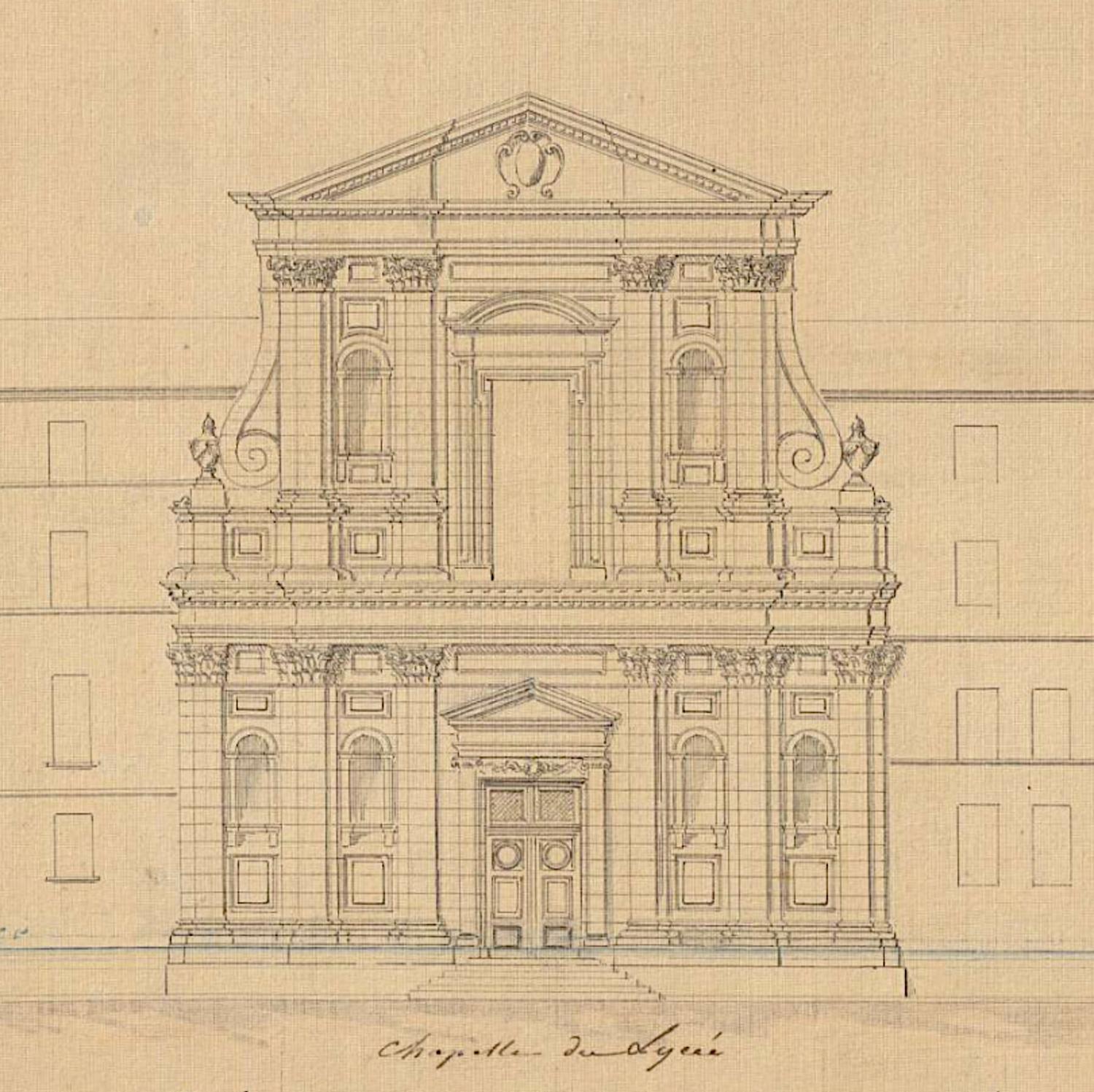

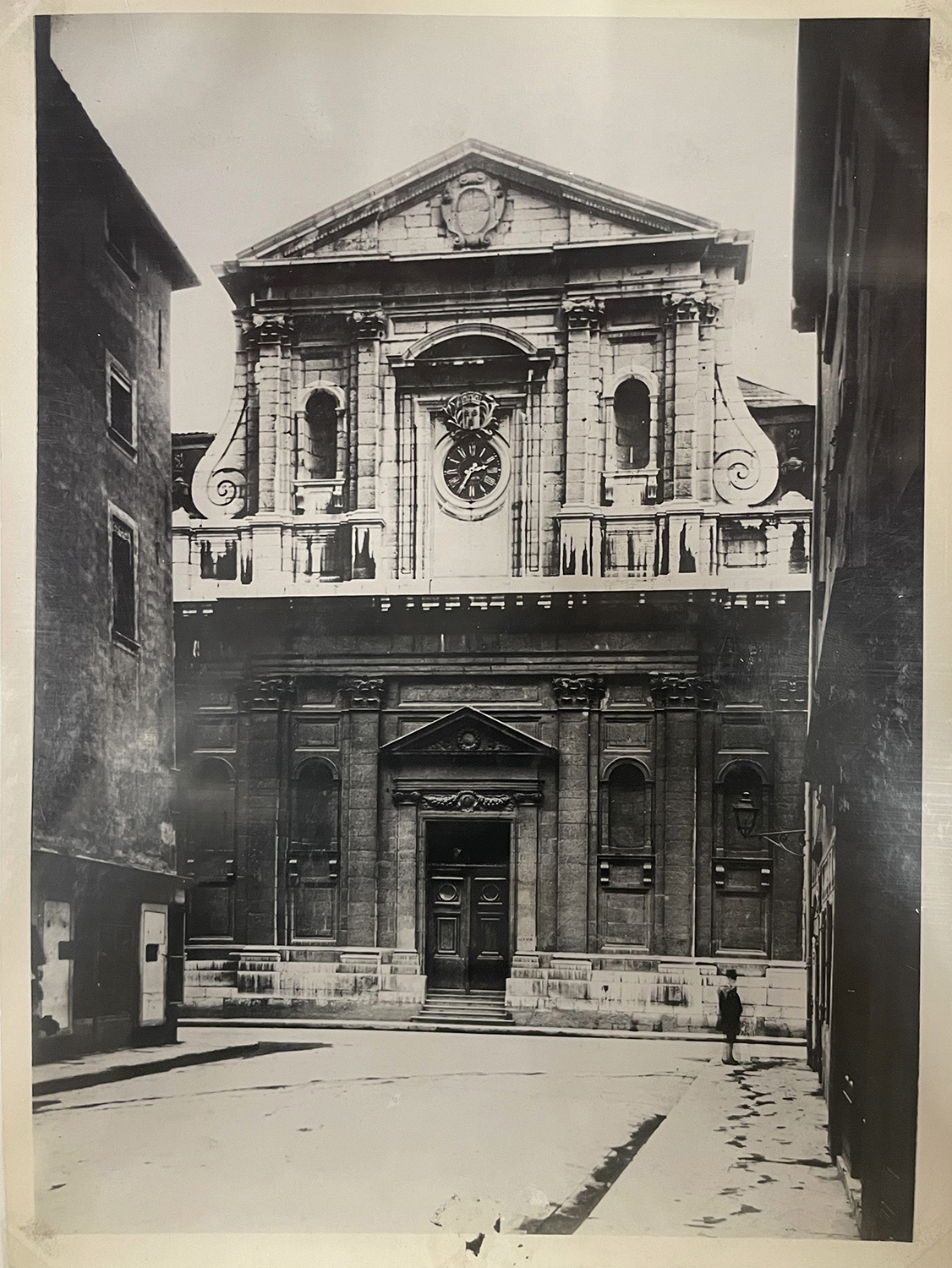

La façade est élevée au début du 18e siècle sous le rectorat du père Gallifet, grâce aux subsides royaux25. La direction des travaux est assurée par le père Louis Hoste, arrivé à Grenoble le 13 juillet 1705, jusqu'à la fin de l'année 1707 ; il est par la suite remplacé par le père Rollin26. Le père Hoste se désigne dans le Livre de dépense pour la bâtisse du portail de l'église, sorte de journal de chantier qu'il tient de 1705 à 1714, comme " directeur des bâtiments du collège "27. Les noms des entrepreneurs y sont consignés : il s'agit de Pierre et Hugues Guyemart, Jacques Bon, Jacques Vigne, Jean Ruibet, François Guigue, Pierre Audru.

Le père Hoste ne fait pas que traiter avec les entrepreneurs et suivre l'exécution des travaux : il se rend également dans les carrières de Sassenage et de Fontanil pour y choisir des pierres. Le Livre de dépense consigne plusieurs voyages en 1706, dont un en avril pour aller quérir des " pierres propres à la rivière pour les grands chapiteaux ". Il n'est en revanche pas avéré, comme l'affirment Moisy28 et avant lui le père J. Pra29, qu'il soit l'auteur du projet de façade. On trouve en effet mention d'un paiement de 50 livres au Sr Beauregard " pour des dessins du portail de l’église "30. Il est possible qu'il s'agisse là de l'architecte et sculpteur lyonnais disciple de Thomas Blanchet, qui collabore en 1702 avec Jean Delamonce sur le chantier de l'église du collège de la Trinité à Lyon, pour laquelle il fournit les dessins des retables de toutes les chapelles latérales (voir IM69001783).

Le premier niveau de la façade est achevé au début de 1706. Le 2 avril de la même année, un deuxième prix-fait pour réaliser le deuxième niveau de l'église est passé avec les mêmes entrepreneurs ; il est spécifié que seront employées pour la taille de la pierre de Fontanil et de la molasse. Le 4 juin 1707 un toisé réalisé depuis le seuil des niches du second ordre jusqu’au dessus de la frise composite31. En octobre est enfin posée la charpente du grand comble32, couvert en ardoise.

La réalisation des chapiteaux, des ornements et des six statues qui se trouvaient dans les niches (les évangéliste, saint Ignace et saint François-Xavier, détruites) est confiée au sculpteur grenoblois Guillaume Bernard. Pour les dessins de ces dernières, il reçoit un paiement de dix livres dix sols33, et se voit promettre pour leur exécution, 40 écus chacune " à charge pour lui de fournir la pierre de molasse, de travailler les statues, les peindre [blanc de céruse à l'huile] et les mettre en place à ses frais "34. Les armes royales sculptées au fronton sont d'un autre sculpteur, qualifié d' " étranger "35.

La façade est achevée au printemps 1708 (et les derniers paiements effectués en octobre 1708), avec la mise en place des statues dans leurs niches et la réalisation du perron devant l'entrée. Ce dernier est pensé non seulement comme un élément utilitaire destiné à compenser la différence de niveau avec la chaussée, mais aussi comme un élément de décor urbain : faisant face à la rue venant de Sainte-Claire, il doit servir d'ornement à celle-ci et à la rue Neuve de Bonne36. La porte est l'oeuvre d'un menuisier du Fontanil nommé Troillet37. Le chantier se poursuit néanmoins jusqu'en 1714, toujours supervisé par le père Hoste, (il contresigne le 10 juillet 1714 le prix-fait avec le serrurier pour la balustre de la chapelle du Cœur de Jésus), bien qu'il ne réside plus dans le collège et que le Père Rollin lui ait succédé dans la conduite du chantier38, tant pour le gros œuvre (couverture en ardoises de l'église et du clocher en 1712) que pour le décor intérieur : les retables des chapelle sont blanchis et Guillaume Bernard réalise quelques ornementations pour le choeur39 (sans doute les encadrements sculptés des portes et le décor des balustrades des oratoires). Un tableau est par ailleurs commandé pour la chapelle du Saint-Esprit à un peintre parisien que nous n'avons pu identifier, payé 200 livres40.

L'église est consacrée le 30 novembre 1712 par l'évêque de Grenoble Ennemond Allemand de Montmartin. Un procès-verbal de visite daté d'octobre 1786 (au moment où les joséphistes prennent possession du collège) mentionne que son dôme est couvert en ardoises et que la couverture au-dessus des tribunes est pour partie en tuiles creuses et partie en ardoises41.

Un dessin de Pierre-Louis Duplat réalisé avant 1832 en montre le chevet, doté d'une porte et surmonté d'un fronton triangulaire.

Heurs et malheurs de l'église du 19e au 21e siècle

L'état actuel de l'édifice, devenu centre de documentation et d’information de la cité scolaire, témoigne des dommages qu'il a subis dès la Révolution et de ses multiples transformations.

En effet, alors que le collège a été relativement préservé, l'église a été fortement éprouvée. Désaffectée, elle est d'abord occupée par un locataire, M. Louis Giroud, puis vendue par adjudication à M. Renauldon, maire de Grenoble, en 180042. Le 28 frimaire an VIII / 19 décembre 1799, le président du département de l'Isère autorise la démolition de son comble43 ; celle-ci est réalisée dès le début de l'année 1800 sous supervision de l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées Dausse44 : la charpente est entièrement reprise et la couverture en ardoise remplacée par une en tuiles creuses45. Le devis de travaux de réparations et transformations à faire au lycée, établi par l'architecte de la ville Lescurre en octobre 180346, mentionne en outre que les pilastres de la nef sont très abîmés et préconise de les araser et de les enduire au mortier.

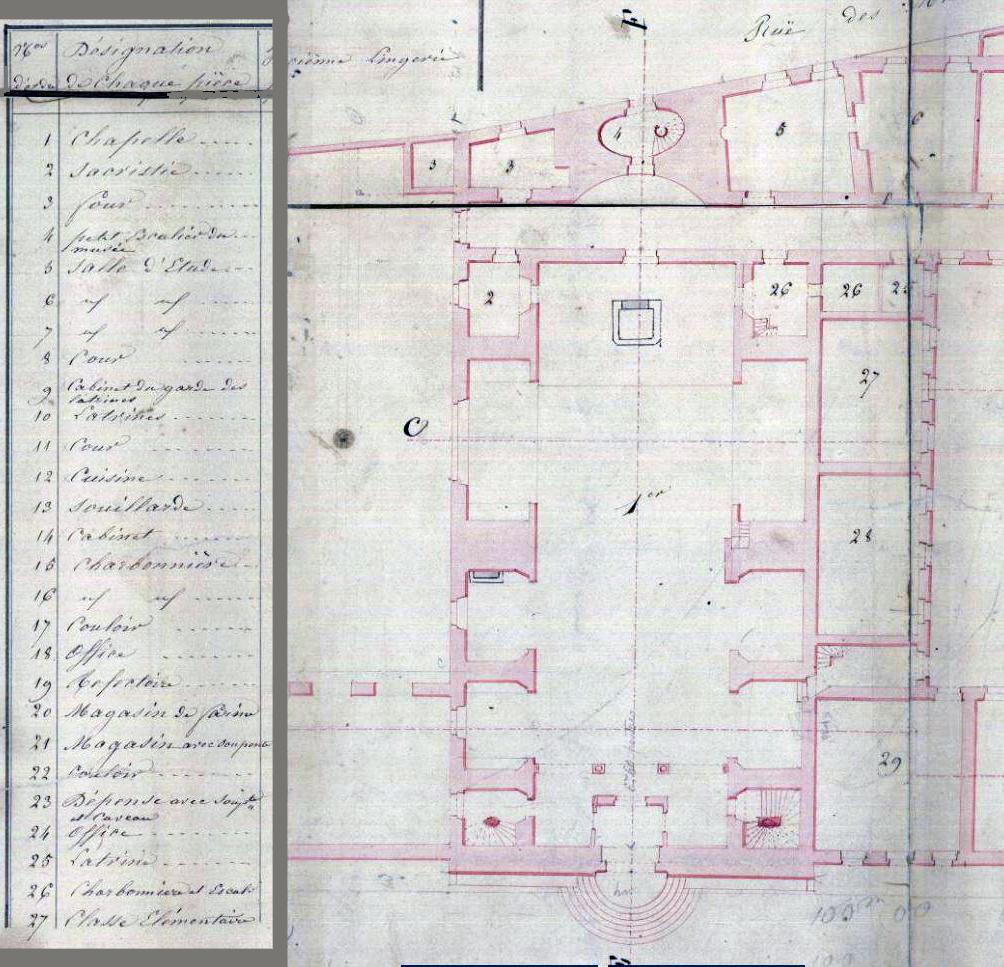

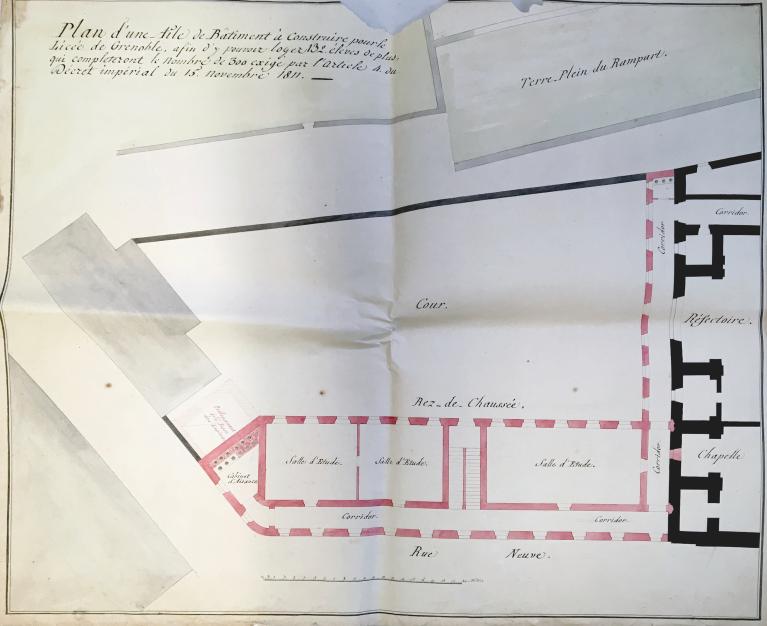

Au cours des premiers travaux d'appropriation du collège en lycée, l'église est cloisonnée pour accueillir le réfectoire et dans un premier temps la salle de dessin47 côté rue Neuve, puis une petite chapelle (plan de 1811, ill. ci-dessous). La communication avec la cour des classes est maintenue par le petit passage existant à l'angle nord-est de la cour. L'église est également divisée dans sa hauteur pour installer en partie supérieure la salle principale du musée, et les chapelles latérales pourvues d'une charpente pour en soutenir le plancher, tandis que la sacristie disparaît dans la création d'un corridor desservant les salles d'étude dans la nouvelle aile longeant la rue Neuve. L'abside où se trouvait le chœur est retranchée pour prolonger le couloir du corps de bâtiment sud ; la division est faite par un mur au milieu duquel se trouve une porte permettant d'accéder au réfectoire. Pour éclairer ces nouveaux espaces, trois fenêtres cintrées sont ouvertes au rez-de-chaussée du côté de la nouvelle cour orientale et une autre est créée pour la salle de dessin au-dessus de la porte d'entrée de l'église en enlevant en partie l'imposte de cette porte pour y substituer une croisée.

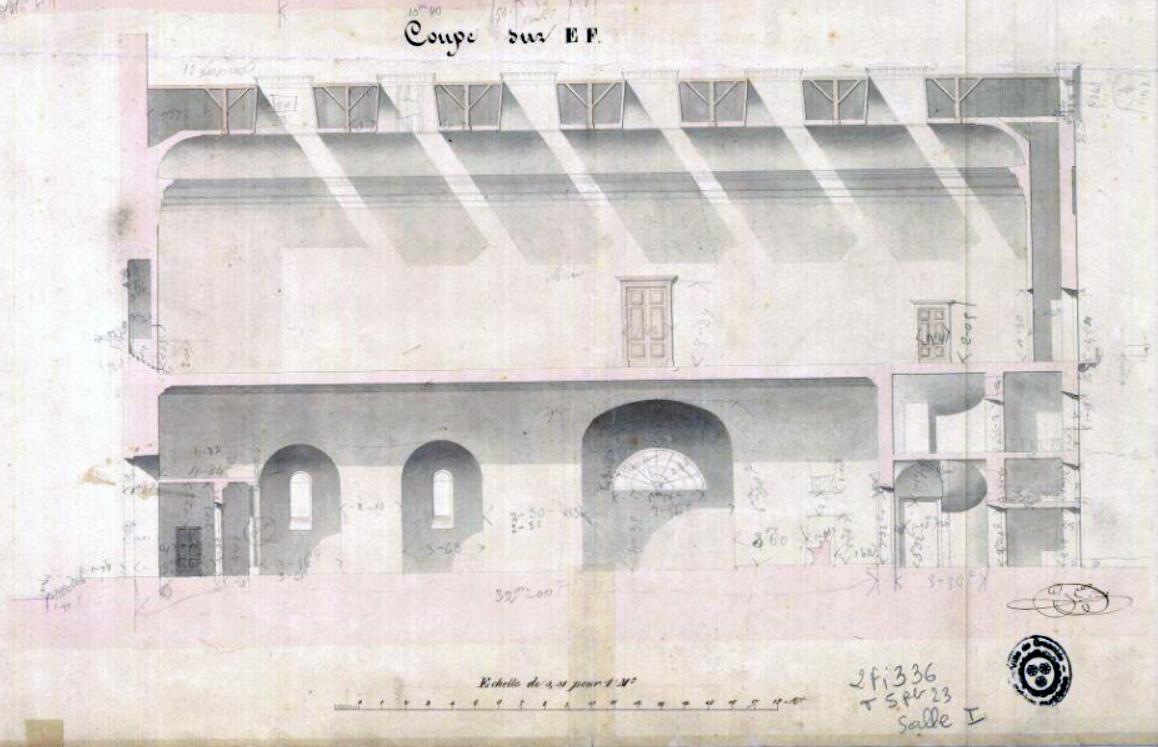

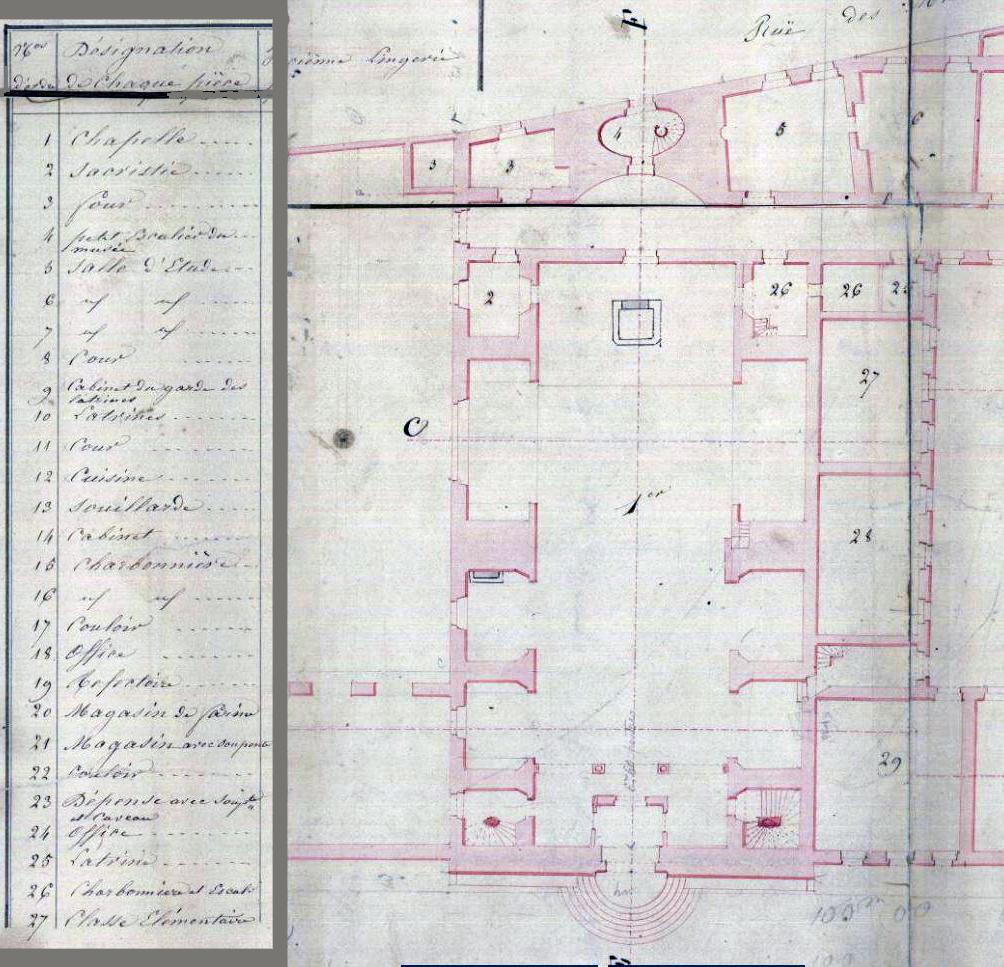

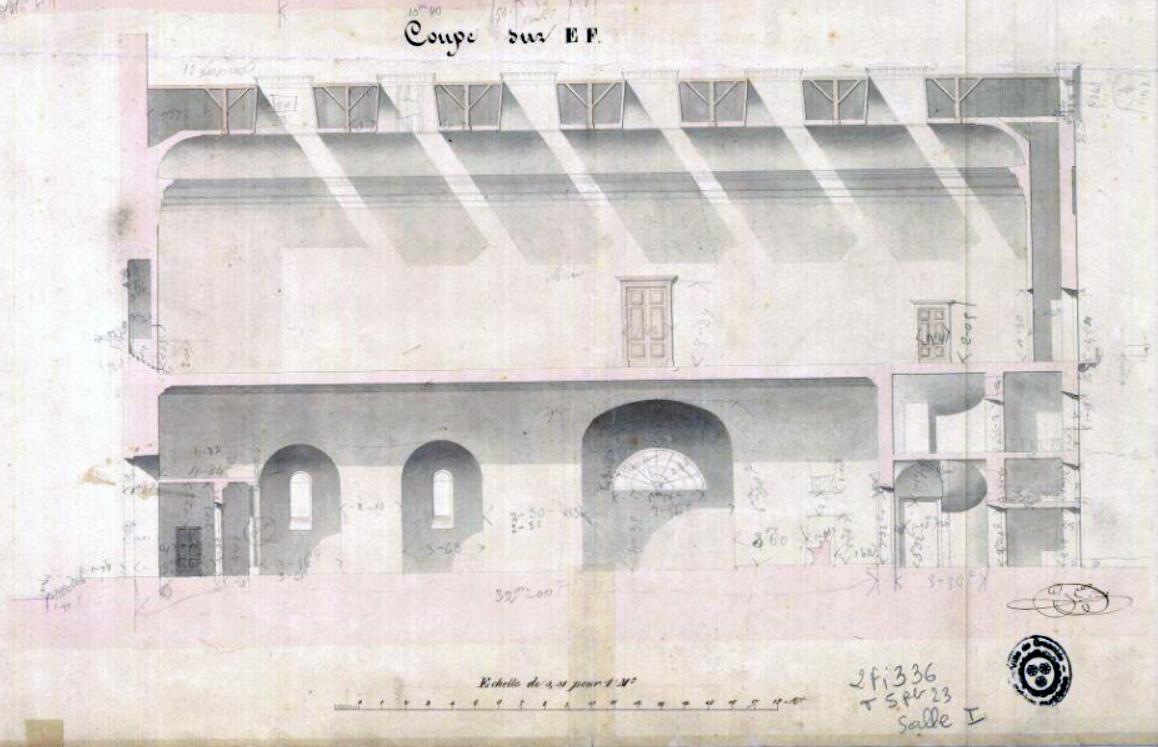

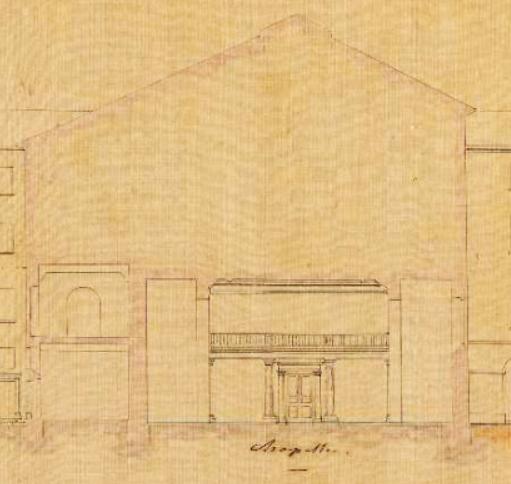

Réaffectée au culte sous la Restauration, la chapelle retrouve, après le transfert du réfectoire dans le corps de bâtiment sud-ouest du lycée, presque toute son étendue (seul demeure le corridor créé en 1811 au niveau de l'abside) mais non sa hauteur, puisqu'à son aplomb se trouvent les salles du musée, au deuxième étage. Elle est dotée d'une petite sacristie située à l'est du chœur, et les tribunes de la nef sont occupées par deux cabinets, à l'est, et par un vestibule obscur et un cachot, à l'ouest. Les travaux, financés aux deux tiers par la commune, sont approuvés par le conseil municipal le 30 août 1822 et le devis dressé par l'architecte de la commune (toujours Lescurre ? le devis n'est pas signé). La délibération souligne le caractère d'utilité publique de cette décision, la chapelle étant également destinée à accueillir les résident du quartier éloignés des églises paroissiales. Une vue en coupe de la chapelle réalisée en 1837 en montre la nouvelle disposition (ill. ci-dessous).

Les plans d'état des lieux de 1861 montrent peu de changements : le cachot, désormais dénommé cellule de punition, a été déplacé dans la tribune est du chœur, au-dessus de la sacristie, et les deux tribunes ouest de la nef ne sont plus affectées. Quant à celles du côté est, elles sont occupées par deux chambres de domestiques. Un nouvel autel a été mis en place en 1858 à la demande de l'aumônier, le précédant ayant disparu lors de l'installation du réfectoire du lycée48. L'état sanitaire de la chapelle est cependant préoccupant : des chutes de plâtre du plafond sont signalées en 1859, ce dernier étant étayé depuis plusieurs années, mais la commune refuse d'engager des travaux pour y remédier.

La chapelle est maintenue dans le projet d'appropriation du lycée de jeunes filles élaboré par l'architecte communal Charbonnier en 1887, mais les deux escaliers desservant la tribune en revers de façade doivent être supprimés pour créer un couloir reliant les salles d'études du premier étage, lequel traverse la chapelle un peu en contrebas de cette tribune ; on n'accède plus à cette dernière que par ce passage, en descendant quelques marches49.

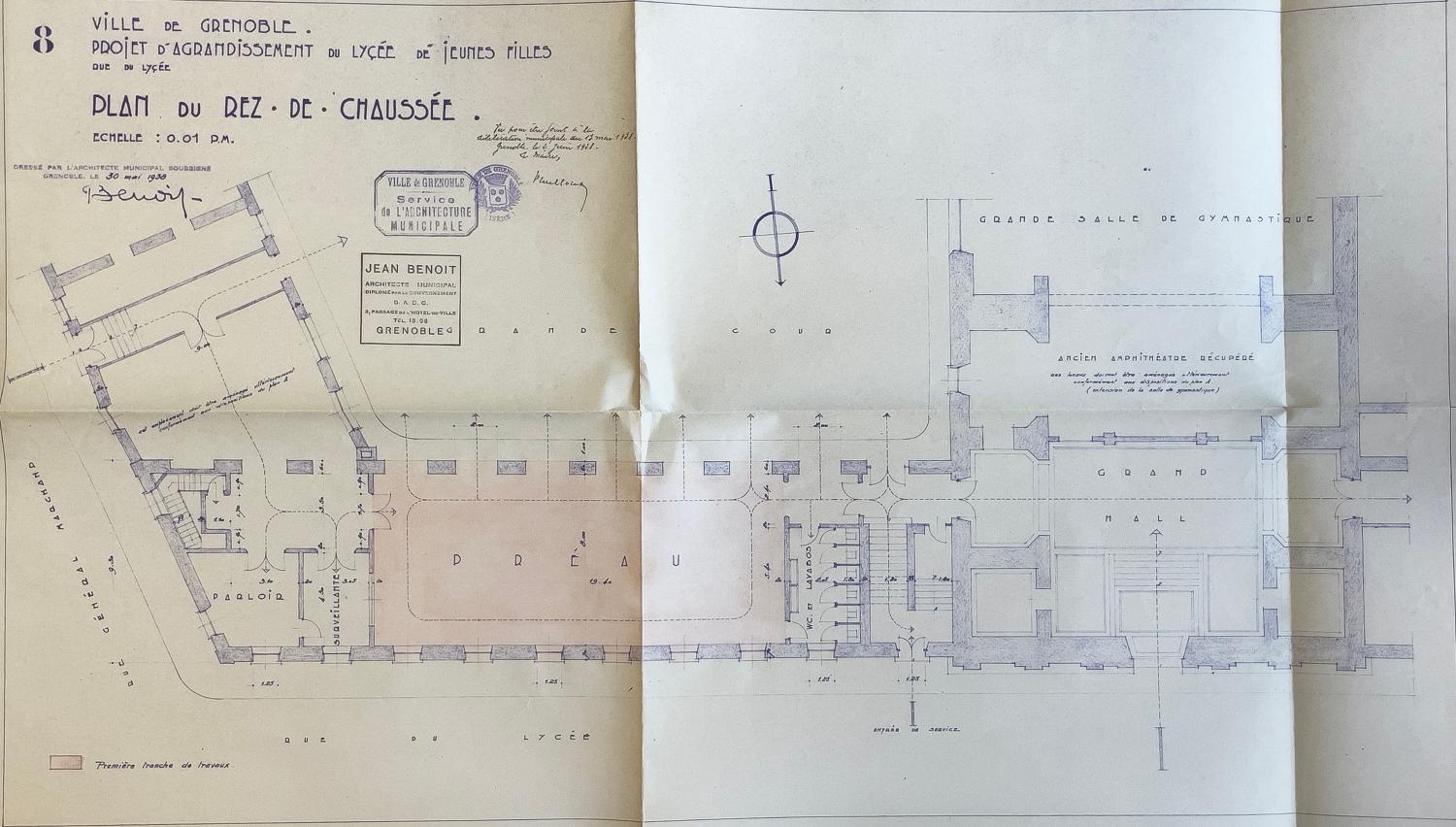

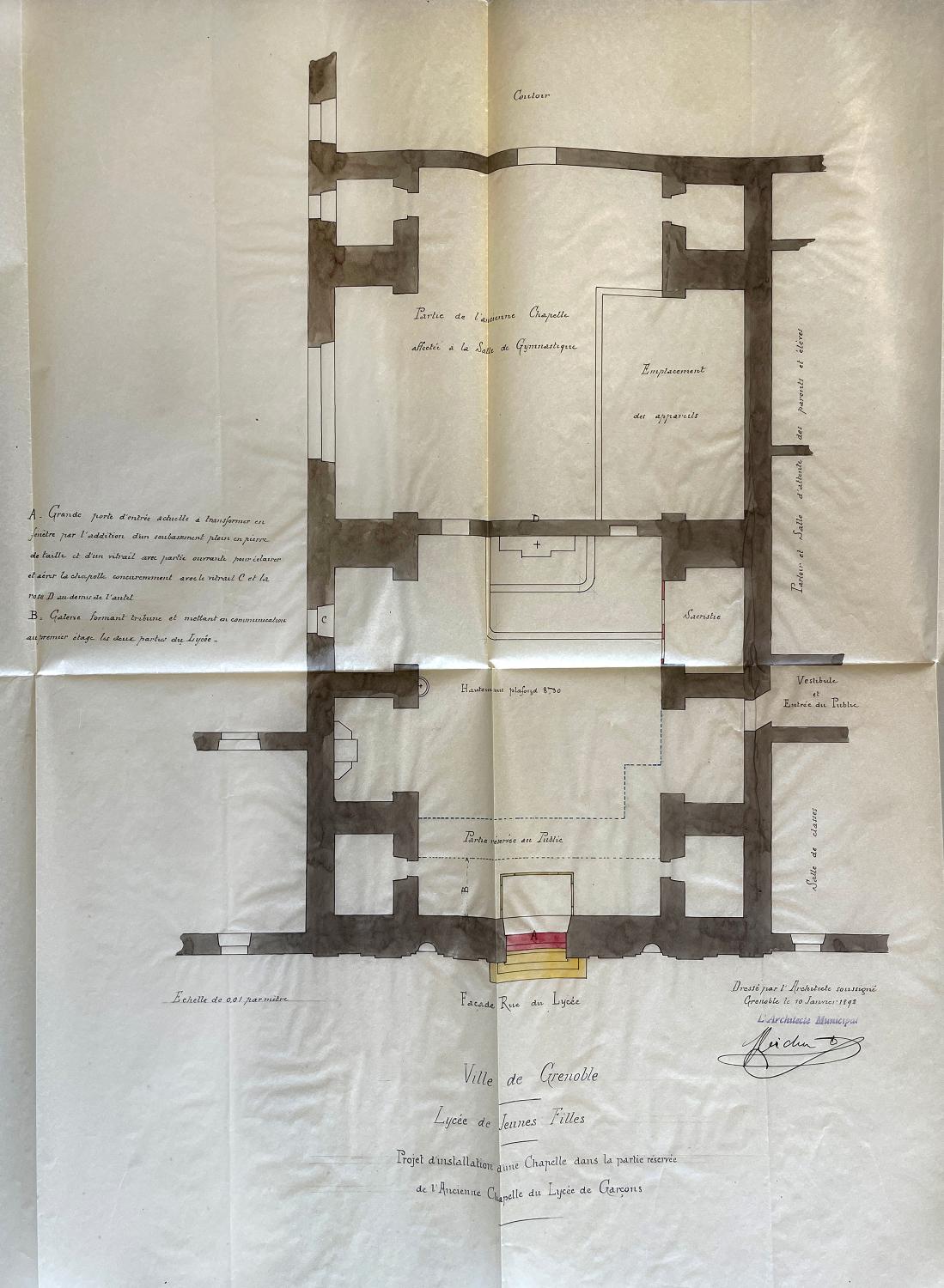

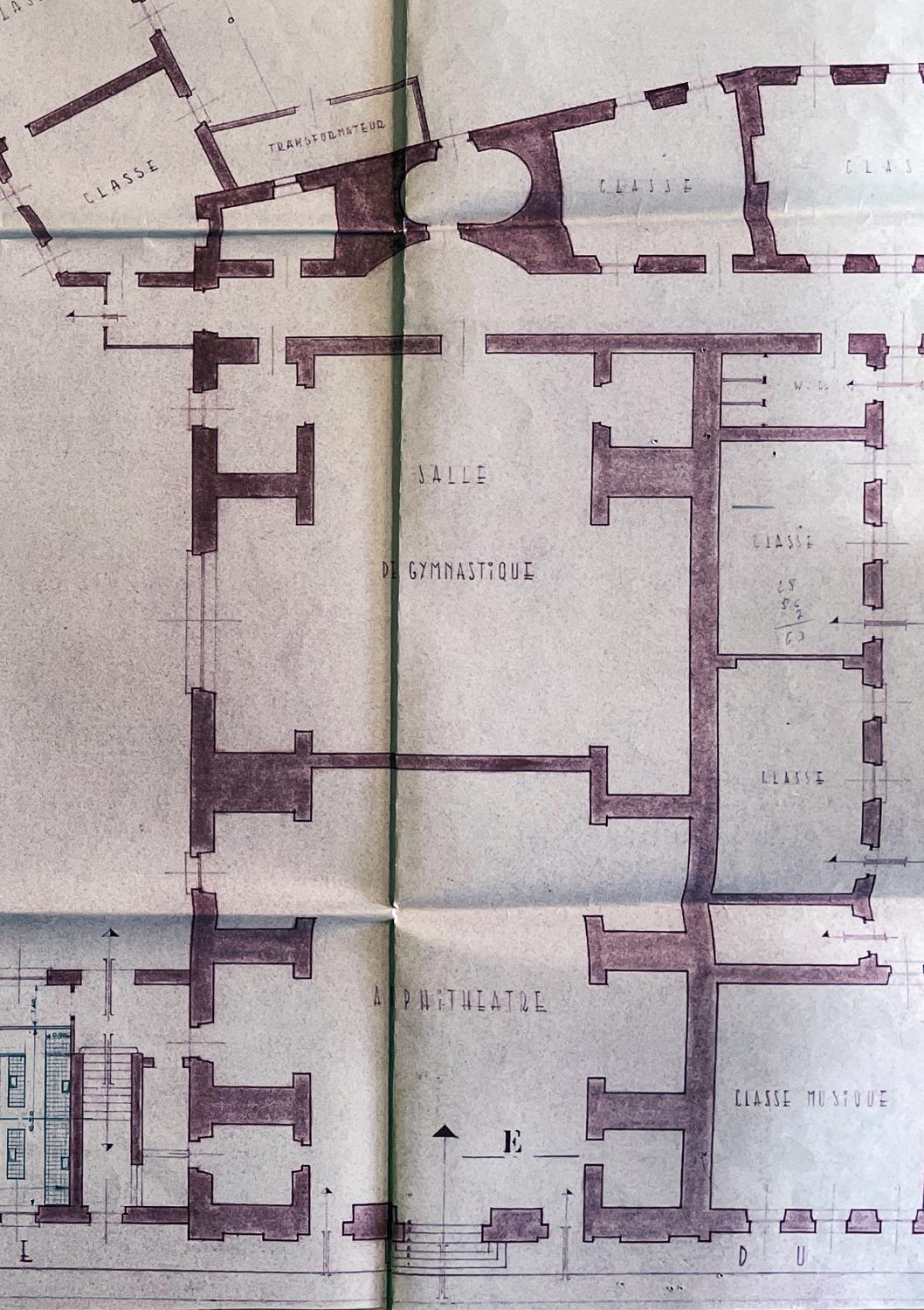

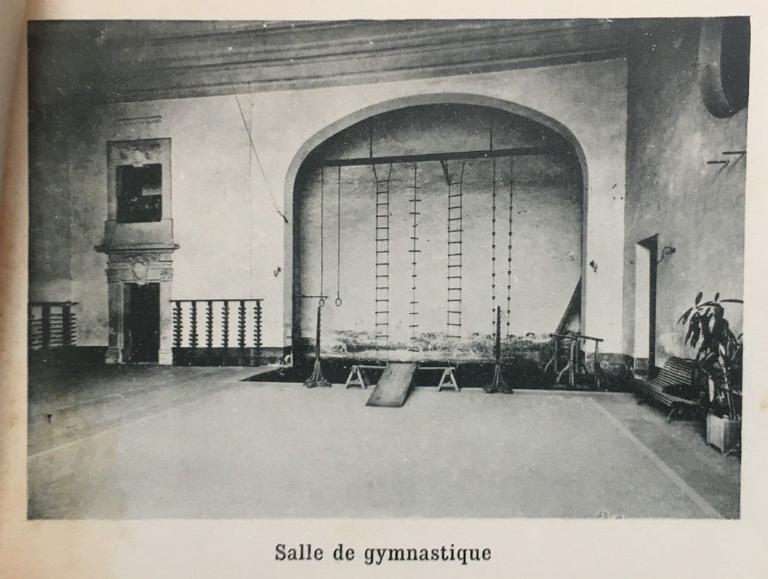

Le dernier état du projet, daté du 24 mai 1890 et dû à un nouvel architecte, Marius Michon, ne conserve pas cette disposition : il choisit d'implanter le gymnase couvert, qui se trouvait dans le corps de bâtiment à l'angle sud-est de la chapelle, dans la partie sud de cette dernière, au niveau du transept et du chœur, la partie nord étant seule affecté au culte (voir le plan d'exécution du 10 janvier 1892, ill. ci-dessous). Une cloison est donc élevée au sud de la troisième travée, contre laquelle doit prendre place le nouvel autel. Il est prévu de supprimer le tambour d'entrée et la tribune en revers de façade ainsi que que le perron à l'extérieur, pour convertir la porte d'entrée en fenêtre dotée d'un vitrail afin d'éclairer l'intérieur. Quant à l'entrée principale, elle doit être reportée sur la cour d'honneur et s'effectuer par une porte de communication ouverte dans le vestibule du parloir. Enfin le sol de la chapelle doit être abaissé et recouvert d'un dallage en mosaïque avec double frise et rosaces50.

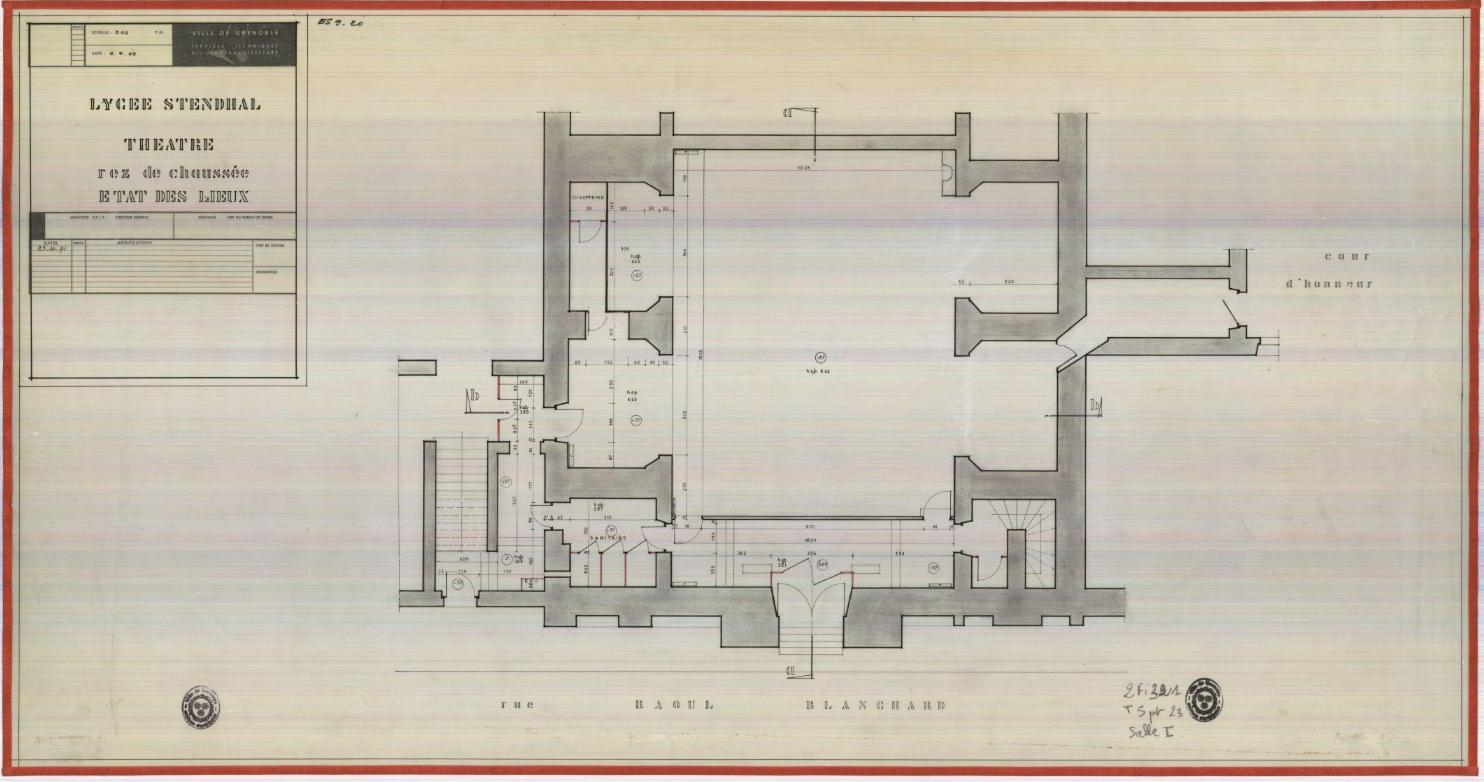

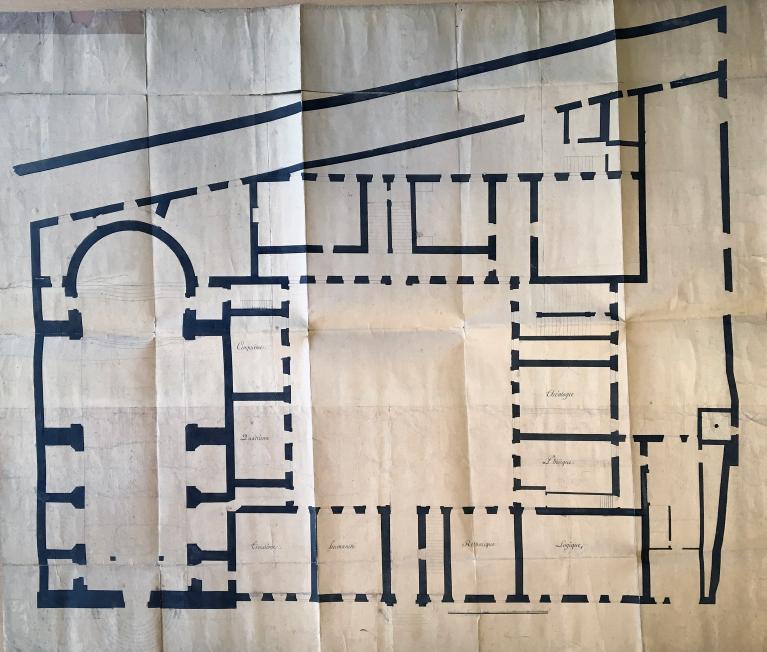

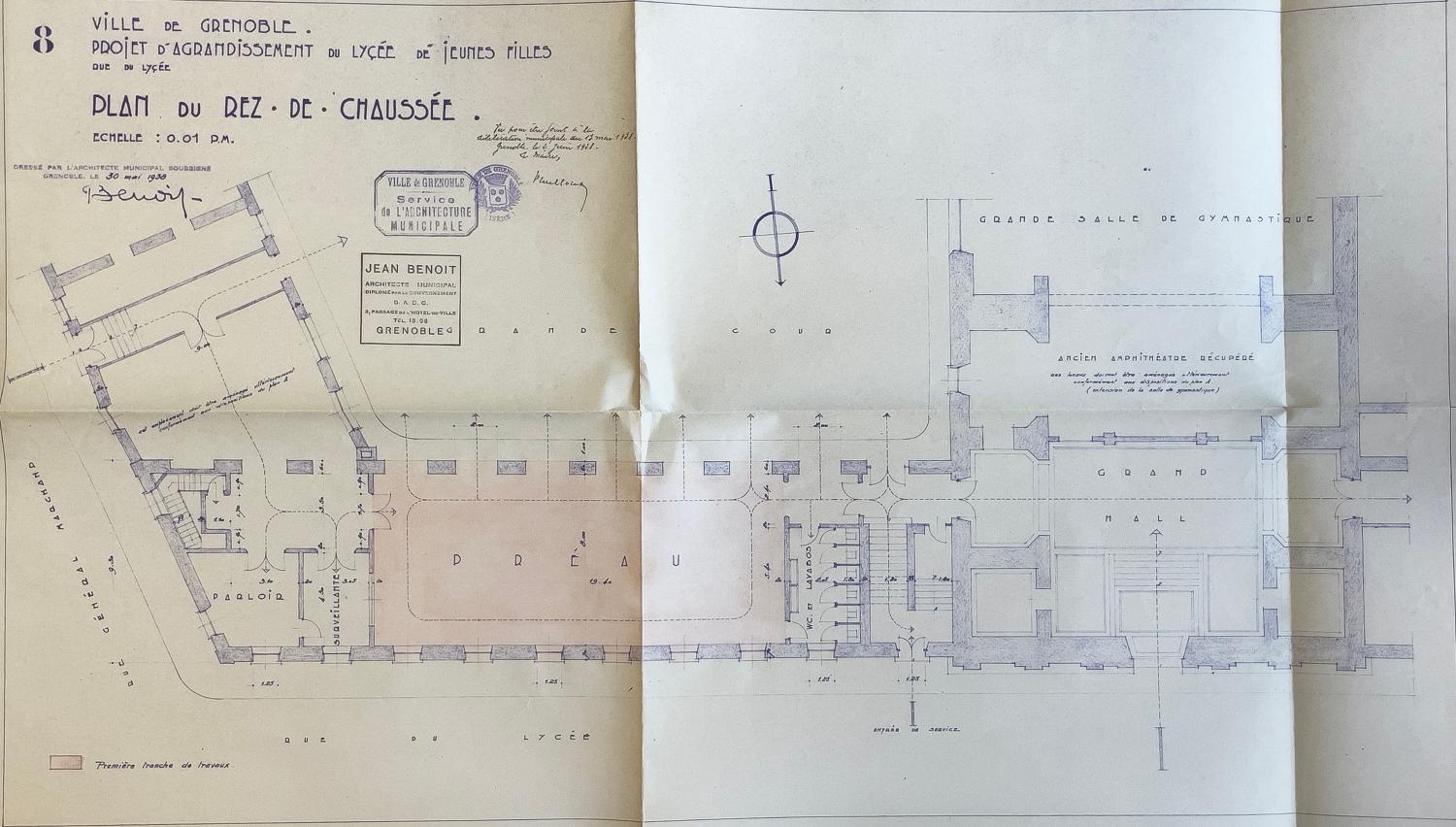

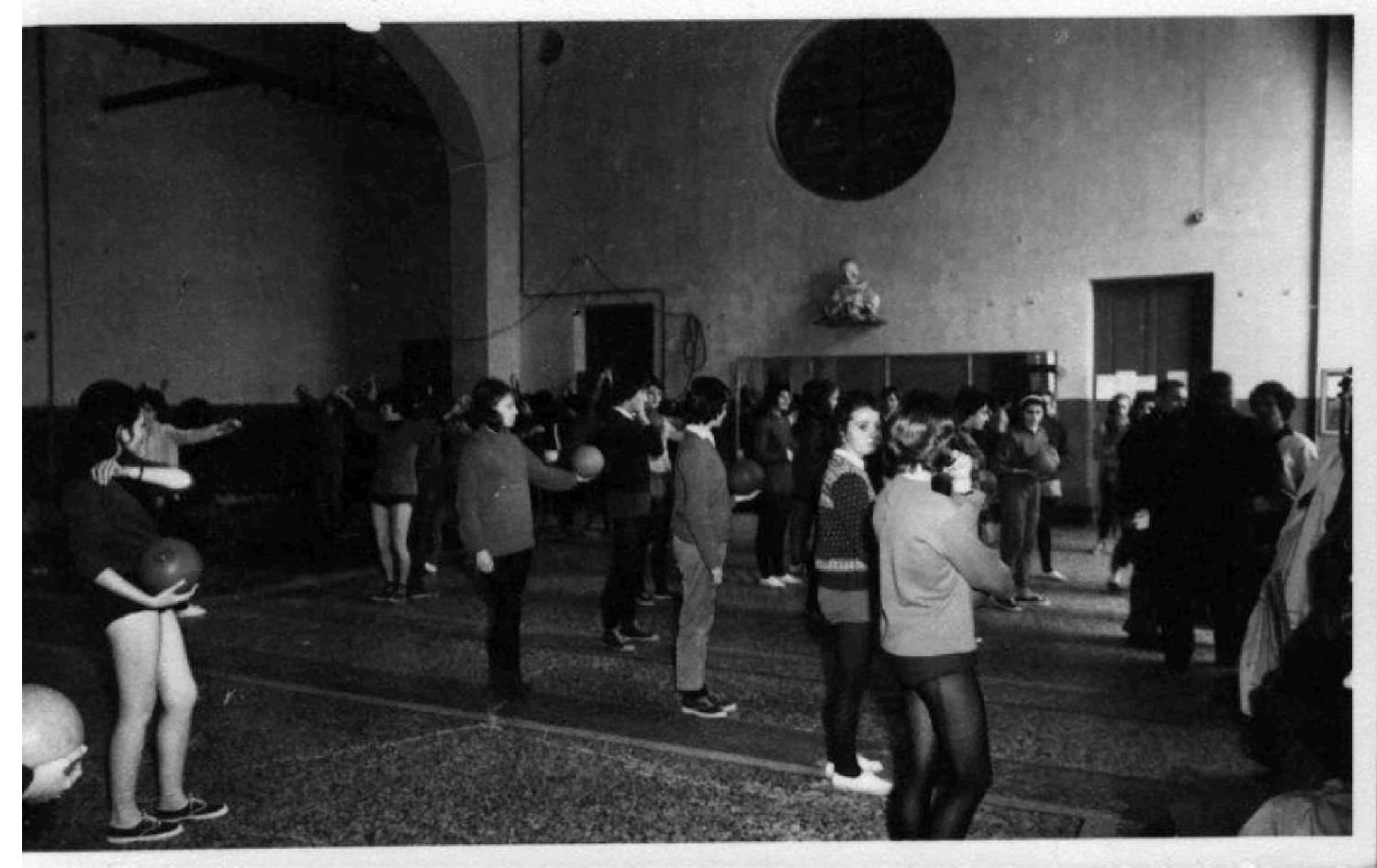

Cette division subsiste une grande partie du 20e siècle. A une date inconnue mais après 1892 (les archives sont lacunaires pour la première moitié du 20e siècle), la partie sud est transformée en amphithéâtre, peut-être à l'usage de l'Institut électrotechnique. Le départ définitif de ce dernier en 1938 donne en effet lieu à un nouveau projet de transformation confié à l'architecte en chef de la ville, Jean Benoît : le plan qu'il élabore (ill. ci-dessous) désigne la partie nord de l'ancienne chapelle comme étant un amphithéâtre. L'architecte propose qu'un couloir de communication soit établi entre les deux corps de bâtiment situés de part et d'autre de cette dernière en récupérant une partie de la surface de l'amphithéâtre transformée en grand hall d'entrée, et que la surface restante soit dévolue à l'agrandissement du gymnase auquel serait associée une salle des fêtes et de réunion pour les élèves51. L'entrée en guerre de la France l'année suivante met un terme à ce projet.

Fondée en 1960 par Bernard Floriet et René Lesage, la Comédie des Alpes (actuel Centre dramatique national des Alpes) y présente jusqu'en 1968 ses créations, avant de rejoindre la Maison de la Culture. Disposant de gradins en bois, le lieu semble en effet particulièrement adapté à cet usage, alors que le lycée souhaitait le récupérer pour y aménager une salle de cours et de conférences52.

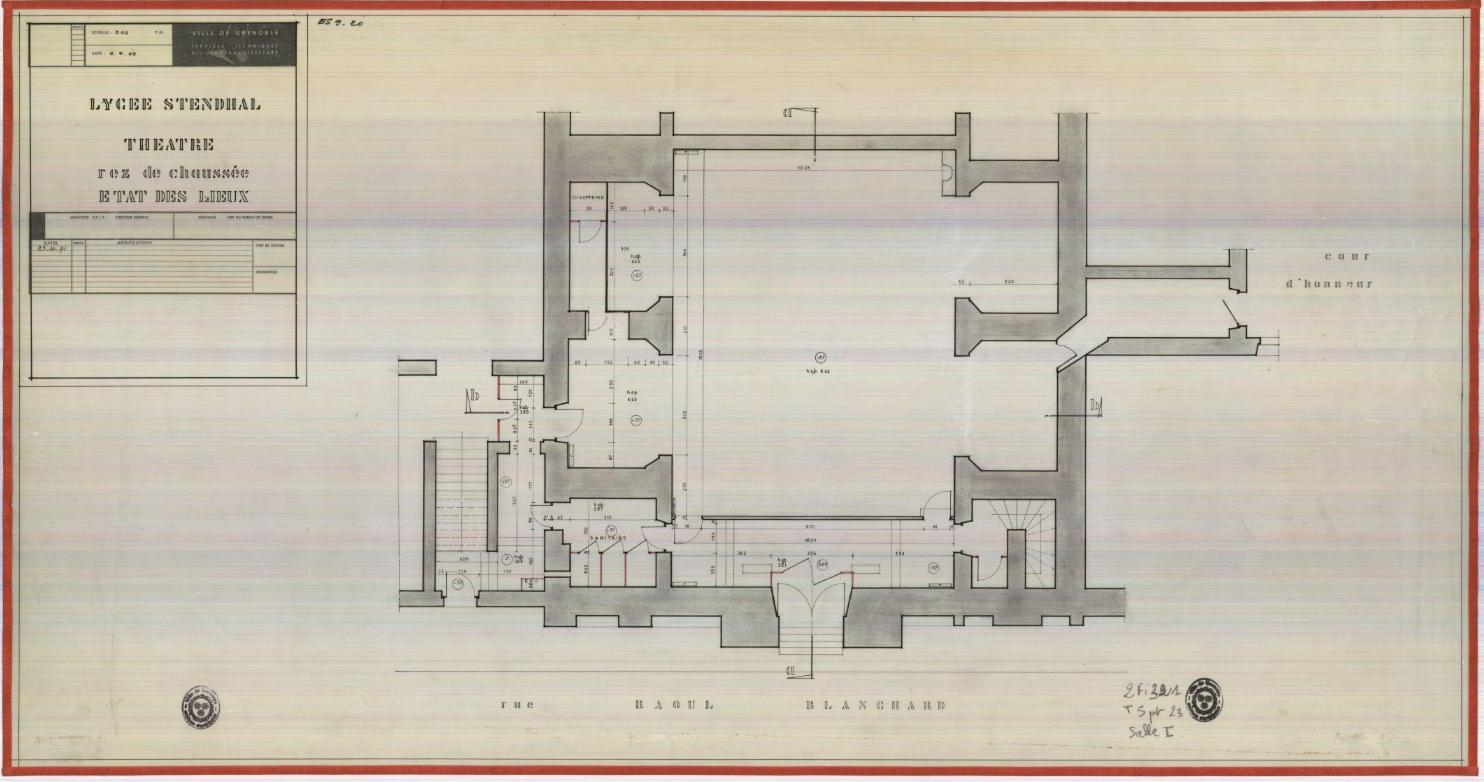

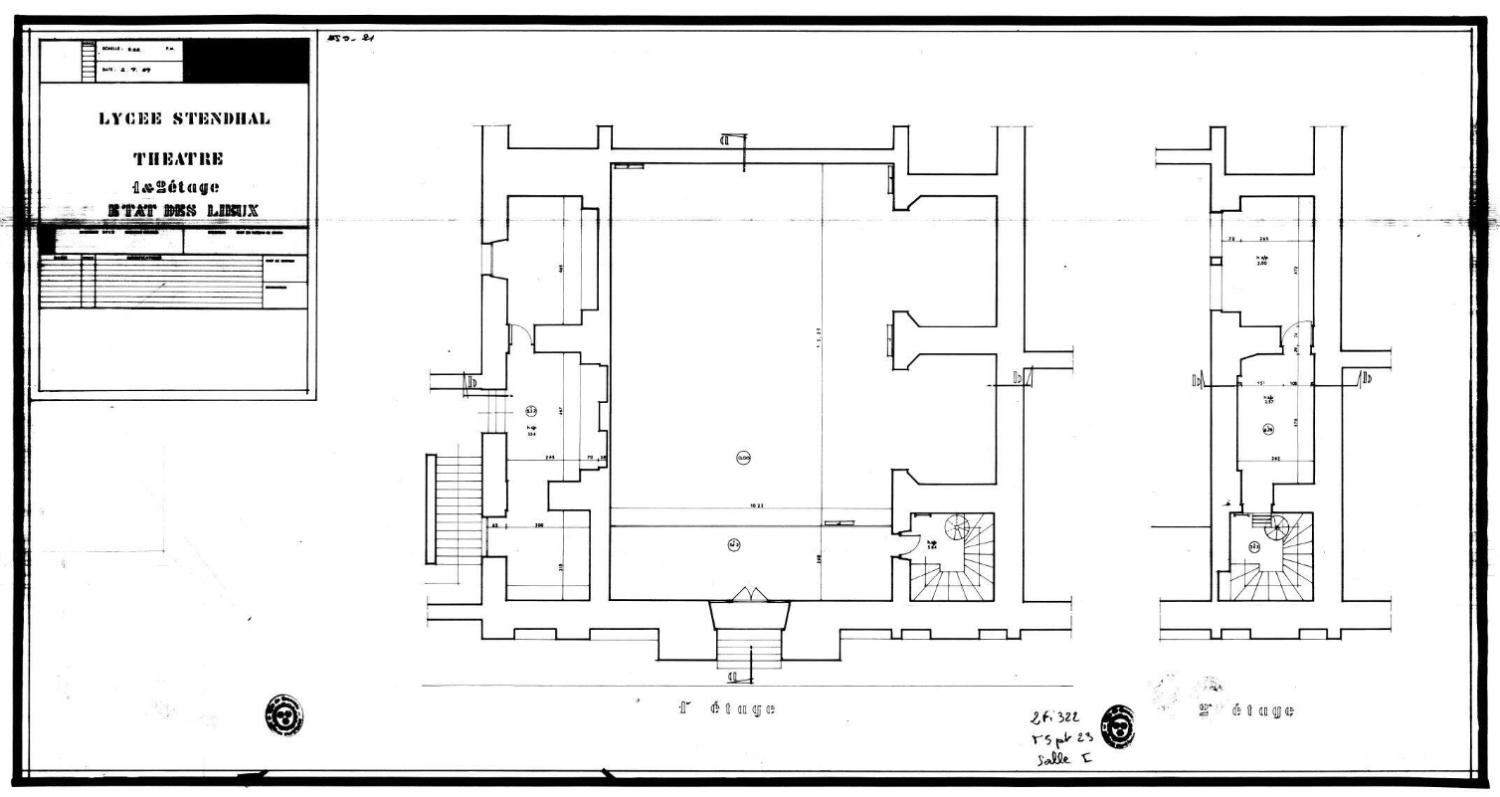

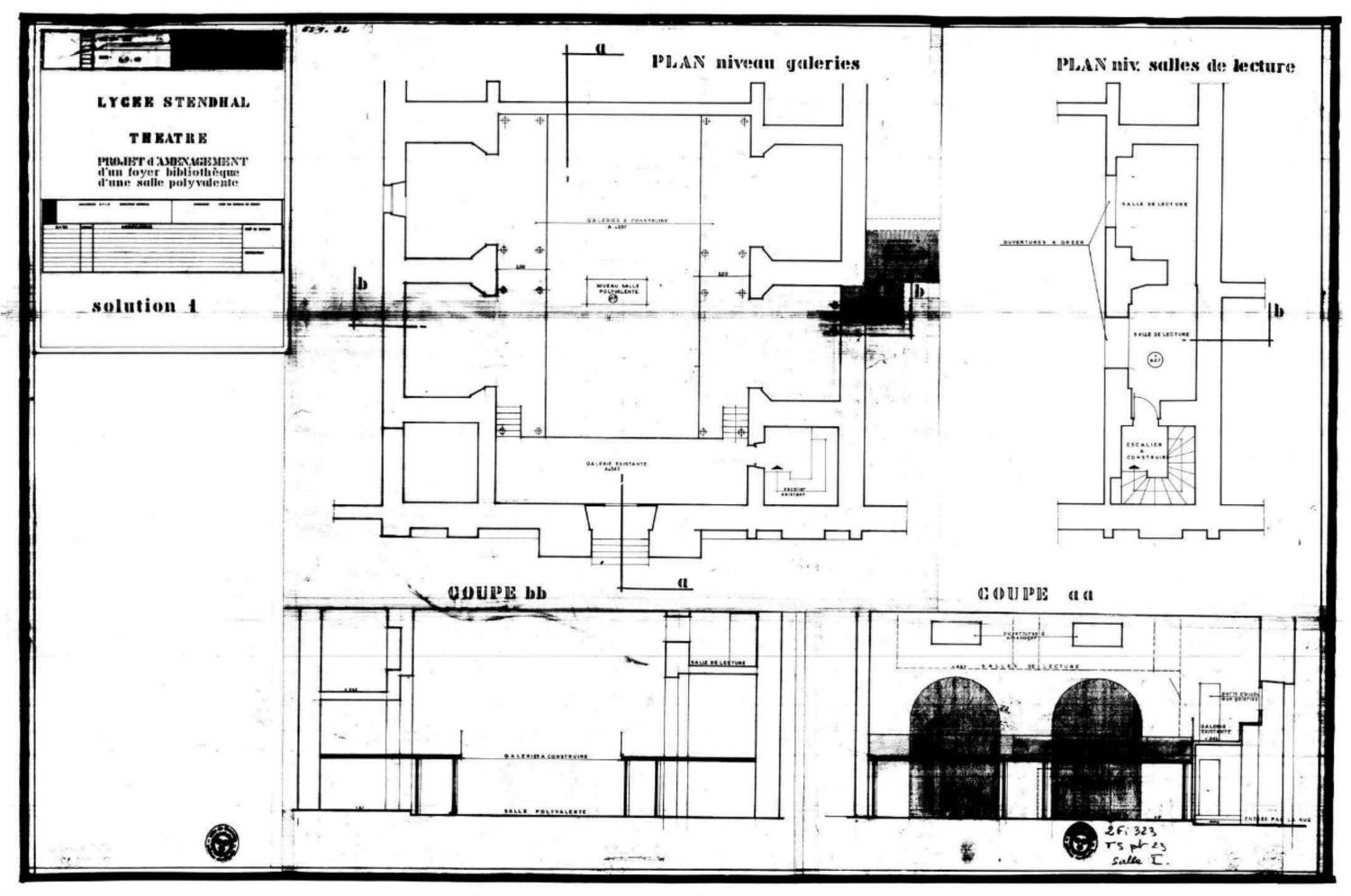

Après le départ de la Comédie des Alpes, un projet de transformation de l'amphithéâtre en foyer-bibliothèque est mis à l'étude à la demande de la directrice du lycée. Il est envisagé de maintenir le principe d'une ouverture au public en dehors des horaires scolaires, afin d'en faire un lieu de rencontres culturelles53. Les travaux sont réalisés sous la conduite de l'architecte en chef de la Ville, Marcel Welti.

Transformée en centre de documentation de la cité scolaire en 2005 par les architectes Jacques Scrittori et Patrick Charra, elle a subi de nouvelles modifications qui ont cependant permis de retrouver le volume initial de la chapelle en remettant au jour les voûtes masquées par les planchers mis en place au moment de la création du musée. Afin d'apporter de la lumière, une grande baie en plein-cintre a été ouverte au niveau du transept est. Un portrait de Marie Reynoard, professeure au lycée de jeunes filles et Résistante grenobloise décédée à Ravensbrück en 1945, a été accroché en revers de façade, au-dessus de l'ancienne entrée.

Église construite entre 1664 (bénédiction des fondations le 31 décembre 1664 par le Père Bertrand Bras) et 1714. Les travaux sont réalisés par des entrepreneurs grenoblois. Le dessin de la façade, élevée à partir de 1705 à la demande du père de Gallifet, est attribué au père Louis Hoste ; toutefois les archives mentionnent le nom de Beauregard, lequel est l'auteur des dessins des autels et retables des chapelles de l'église du collège de la Trinité de Lyon en 1702 ; il est donc possible qu'il soit l'auteur du dessin de la façade. Des statues des évangélistes, de saint Ignace et saint François-Xavier étaient placées dans les niches ; réalisées par le sculpteur Guillaume Bernard, elles ont disparu. Elle était précédée d'un perron de sept marches de plan curviligne, encore visible sur le plan de 1861 et aujourd'hui disparu en raison du rehaussement du niveau de la rue.

Fortement remaniée au 19e siècle par la construction de cloisons et de planchers, elle retrouve son volume originel à la fin des années 1960.

Sa transformation en centre de documentation de la cité scolaire en 2005 en a profondément changé l'aspect.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 17e siècle, 1er quart 18e siècle

- Secondaire : 1er quart 21e siècle , daté par source

-

Dates

- 1666, daté par source

- 1714, daté par source

- 2005, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Hoste Louis pèremaître d'oeuvre attribution par travaux historiquesHoste Louis pèreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

-

Personnalité :

Gallifet père de Josephcommanditaire attribution par travaux historiquesGallifet père de JosephCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Recteur du collège de Grenoble de 1705 à 1708, promoteur du culte du Sacré-Coeur en France

-

Auteur :

Beauregard (architecte)architecte attribution par sourceBeauregard (architecte)Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Sculpteur et architecte lyonnais, élève de Thomas Blanchet (Maynard, Louis, 1932, t. 2, p. 157). Auteur des retables des chapelles de l'église du collège de la Trinité ainsi que du retable du maître-autel de l'église du noviciat des Jésuites de Lyon. Donne le modèle de la façade de l'église du collège des jésuites de Grenoble.

-

Auteur :

Bras de Magnivert père Bertrandmaître d'oeuvre attribution par sourceBras de Magnivert père BertrandCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Recteur du collège des jésuites de Grenoble dans le 3e quart du 17e siècle

-

Auteur :

Jourdan Pierremenuisier attribution par sourceJourdan PierreCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Maître menuisier et sculpteur originaire de Vaunaveys (E. Maignien, Artistes grenoblois, 1887, p. 183). Actif à Grenoble dans la seconde moitié du 17e s.

-

Auteur :

Armory Antoine , dit(e) dit Lafleurtailleur de pierre attribution par sourceArmory AntoineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte, sculpteur et tailleur de pierre à Grenoble dans la 2e moitié du 17e s.

-

Auteur :

Welti Marcelarchitecte communal attribution par sourceWelti MarcelCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Notice biographique : <https://agorha.inha.fr/ark:/54721/d57bc7fa-2572-4f63-b496-1f4c18208c0a>.Associé à Maurice Novarina pour la construction de l'hôtel de Ville de Grenoble.

- Auteur : architecte attribution par source

- Auteur : architecte attribution par source

-

Auteur :

A l'origine, plan en croix latine avec dôme à la croisée du transept, couverture en ardoise. Actuellement : couverture en tuile et verrières zénithales, plafond à l'italienne.

Façade en pierre de Sassenage ordonnancée comprenant deux niveaux couronnés par un fronton triangulaire, le premier d'ordre corinthien et quatre niches de part et d'autre de la porte, le second d'ordre composite et deux niches dont travées d'axe avec décor sculpté d'armoiries surmonté d'un fronton curviligne ; niches dans lesquelles se trouvaient des statues. Le second niveau est légèrement plus étroit que le premier ; des volutes assurent la transition. Portail d'ordre ionique à fronton triangulaire dont le tympan est orné d'une gloire. Porte en noyer à deux vantaux à panneaux ornés d'éléments sculptés (rinceaux de feuilles d'acanthe, ) et tympan de menuiserie. Dans les panneaux supérieurs, deux médaillons portaient les armes du roi Louis XIV (bûchées).

A l'intérieur : pilastres d'ordre corinthien rythmant les travées de la nef sur lesquels s'élèvent des arcs doubleaux formant la voûte, corniche et entablement avec frise à rinceaux de feuilles d'acanthe ; au sol : autrefois dallage en damier noir et blanc. Chapelles latérales surmontées de tribunes ; dans le choeur, tribunes avec balustrade en marbre sur deux niveaux, surmontant chacune deux portes d'ordre corinthien avec décor sculpté se faisant face, dont celle de droite ouvrait sur un petit vestibule donnant accès à la sacristie, autrefois couverte d'un plafond en bois de noyer à panneaux et compartiments à décor sculpté. La tribune en revers de façade, la table d'autel et la barrière de communion ont été supprimées.

-

Murs

- calcaire pierre de taille

- molasse moellon sans chaîne en pierre de taille enduit

-

Toitstuile

-

Plansplan en croix latine

-

Étages1 vaisseau

-

Couvrements

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à deux pans

- verrière

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour en maçonnerie

-

État de conservationremanié

-

Techniques

- sculpture

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Protectionsinscrit MH partiellement, 1964/02/26

-

Précisions sur la protection

élément protégé : façade de la chapelle (cad. B 728)

-

Référence MH

- © Adriana Sénard-Kiernan

- © Bibliothèque nationale de France

- © Bibliothèque nationale de France

- © Bibliothèque nationale de France

- © Bibliothèque nationale de France

- © Bibliothèque nationale de France

- © Archives départementales de l'Isère

- © Archives départementales de l'Isère

- © Archives communales de Grenoble

- © Archives communales de Grenoble

- © Archives communales de Grenoble

- © Archives communales et métropolitaines de Grenoble

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives nationales

- © Archives communales et métropolitaines de Grenoble

- © Archives communales et métropolitaines de Grenoble

- © Archives communales et métropolitaines de Grenoble

- © Archives communales et métropolitaines de Grenoble

- © Archives communales et métropolitaines de Grenoble

- © Archives communales et métropolitaines de Grenoble

- © Archives communales et métropolitaines de Grenoble

- © Bibliothèque municipale de Grenoble

- © Coll. Musée de la Révolution française / Domaine de Vizille

- © Archives départementales de l'Isère

- © Collection particulière

- © Archives communales et métropolitaines de Grenoble

- © Archives communales et métropolitaines de Grenoble

- © Atelier d'architecture Stendh'Arch

- © Élisabeth Rull/Collectif ITEM

- © Élisabeth Rull/Collectif ITEM

- © Élisabeth Rull/Collectif ITEM

- © Élisabeth Rull/Collectif ITEM

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Élisabeth Rull/Collectif ITEM

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Documents d'archives

-

AD Isère : D 16/1

AD Isère : D 16/1. Collège des jésuites de Grenoble - Biens : acquisitions, 1607-1677

-

AD Isère : D 16/2

AD Isère : D 16/2. Collège des jésuites de Grenoble - Biens, 1634-1724

Acquisition de parties du plassage d'Etienne Roux et démêlés liés, avec le Chapitre de Notre-Dame, avec Mgr Le Camus, avec divers

-

AD Isère : D 17/1

AD Isère : D 17/1. Travaux de construction et d'entretien de l'église et du collège - Financement, 1660-1715

-

AD Isère : D 17/2

AD Isère : D 17/2. Travaux de construction et d'entretien de l'église et du collège - Suivi des chantiers et des dépenses, 1660-1715

-

AD Isère : D 17/2

AD Isère : D 17/2. Livre de la dépense faite pour la bâtisse du portail de l’église des jésuites de Grenoble commencé le 17 juillet 1705 par le P. Louis Hoste, « directeur des bâtiments du collège » et continué par le P. François Ignace Rolin, syndic et procureur du collège, 1705-1714

pièce 5 -

AD Isère : D 50

AD Isère : D 50/1. Collège de Grenoble. Installation des joséphistes, 1786

dont pièce 44 : Procédure de description des bâtiments, domaines et effets dépendant du dit Collège de Grenoble fait en présence des consuls le 17 octobre 1786 par Rey Giraud, maître charpentier et architecte de la ville, expert. Y figure également la description des domaines appartenant aux jésuites situés hors de de la ville.

-

AD Isère : L 513

AD Isère : L 513. Collège de Grenoble - Immeubles, 1791 - An VIII

-

AD Isère : O 185/18

AD Isère : 2 O 185/18. Bâtiments du lycée - Université, an III-1935

-

ACM Grenoble : 4 M 95

ACM Grenoble : 4 M 95. Lycée de Grenoble : travaux d'aménagement, 1850-1870

-

ACM Grenoble : 4 M 96

ACM Grenoble : 4 M 96. Lycée de Grenoble : travaux d'agrandissement du lycée, 1873-1880

-

ACM Grenoble : 4 M 102

ACM Grenoble : 4 M 102. Lycée de jeunes filles : aménagement d'une chapelle, 1892

-

ACM Grenoble : 4 M 104

ACM Grenoble : 4 M 104. Lycée Stendhal, bloc scientifique, 1958-1961

-

ACM Grenoble : 39 W 20

ACM Grenoble : 39 W 20. Lycée Stendhal : travaux d'entretien dans le lycée, convocations du conseil d'administration, construction d'un bloc scientifique, 1953-1972

Bibliographie

-

CHABERT Mlle, VACHON M., HIDALGO Pierre. Histoire de la cité scolaire depuis le XVIIe siècle [en ligne]. Accès internet : URL <http://www.ac-grenoble.fr/stendhal/?p=2595

-

MOISY, Pierre. Les églises de l'ancienne assistance de France. Rome : 1958

p. 207-208 -

BnF, Est.

VALLERY-RADOT, Jean : Recueil de plans d'édifices de la Compagnie de Jésus conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. Paris : 1960.

T. VIII, n°662, 663, 664, 667 -

MAIGNIEN, Edmond. Les artistes grenoblois : architectes, armuriers, brodeurs, graveurs, musiciens, orfèvres, peintres, sculpteurs, tapissiers, tourneurs, etc. ; notes et documents inédits. Grenoble : X. Drevet, 1881 ; éd. consultée : 1887

p. 42 -

MARTIN Jean. Quartiers anciens de Grenoble : Rue de la République. In GRENOBLE - la ville et sa région, 2023 [en ligne], consulté le 7 mai 2024. Ac>ès internet : URL <Quartiers anciens de Grenoble : Rue de la République - GRENOBLE - la ville et sa région (over-blog.com)>

-

PRA, Joseph. Les jésuites à Grenoble. Lyon : Paguet, 1901

Documents figurés

-

BnF, Est. : FT 4-HD-4 (16)

[Collège Royal-Dauphin de Grenoble, France : projet pour la Maison professe et son église : plan du rez-de-chaussée] / 1634. 1 dess. : plume, encre brune, lavis jaune et marron et rehauts d'or ; 51 x 71 cm (B.n.F. Est., FT 4-HD-4 (16)). In Vallery-Radot, 1960, t. XVI, n° 662

-

BnF, Est. : FOL-HD-4 (8)

[Collège Royal-Dauphin de Grenoble, France : projet pour la Maison professe et son église - plan de l'église] / 1634. 1 dess. : plume, encre brune et aquarelle ; 41 x 27,5 cm (BnF, Est., FOL-HD-4 (8)). In Vallery-Radot, 1960, t. VIII, n° 663

-

BnF, Est. : FOL-HD-4 (8)

[Collège Royal-Dauphin de Grenoble, France : projet d'une église pour la Maison professe, non exécuté] / 1644. 1 dess. : plume, encre brune et aquarelle ; 40 x 26 cm (B.n.F., Est., FOL-HD-4 (8)). In Vallery-Radot, 1960, t. VIII, n° 664

-

BnF, Est. : FOL-HD-4 (8)

[Collège Royal-Dauphin de Grenoble, France : projet d'ensemble du Collège comprenant aussi celui de l'église - plan du premier étage] / 1668. 1 dess. : plume, encre brune et aquarelle ; 36 x 48 cm (B.n.F., Est., FOL-HD-4 (8)) Vallery-Radot, 667

-

AD Isère : L 513

[Plans du Collège de Grenoble] / an III. 2 Plans, papier beige, plume et lavis encre noire, annotations au crayon (AD Isère, L 513). Plans du rez-de-chaussée et du 3e étage

-

AD Isère : L 513

[Plan de l'église du collège] / an III. 1 Plan : crayon, encre brune, papier beige, an III (AD Isère, L 513)

-

ACM Grenoble : 2 Fi 334 ; 2 Fi 335 ; 2 FI 336 ; 2 Fi 337 ; 2 Fi 338

Atlas des bâtiments communaux de la ville de Grenoble. Collège [Plans, coupes, élévations] / [Péronnet Eugène] (géomètre-expert), 1837. 5 dess. : papier, encre, lavis, coul. Ech. 1:200 (ACM Grenoble, 2 Fi 334 à 338)

Le dessin coté 2 Fi 338 (combles de la salle de dessin et du musée) semble être d'une autre main)

-

AN : CP/F/17/*/2548

[Lycée de Grenoble : plans d'état des lieux, coupes, élévations] / Péronnet Eugène (architecte), 1er janvier 1861. 5 plans, 1 dess. : encre, aquarelle, papier beige. Ech. 1:100 (AN, CP/F/17/*/2548)

-

ACM Grenoble : 4 M 102

Ville de Grenoble. Lycée de jeunes filles. Projet d'installation d'une chapelle dans la partie réservée de l'ancien lycée de garçons / Michon Marius (architecte diocésain), 10 janvier 1892. 1 plan : papier, encre, lavis, coul. Ech. 1:100 (ACM Grenoble, 4 M 102)

Autre version du plan conservée sous la même cote, préparatoire au plan mis au propre ci-dessus.

-

ACM Grenoble : 2 Fi 334 ; 2 Fi 335 ; 2 FI 336 ; 2 Fi 337 ; 2 Fi 338

Atlas des bâtiments communaux de la ville de Grenoble. Collège [Plans, coupes, élévations] / [Péronnet Eugène] (géomètre-expert), 1837. 5 dess. : papier, encre, lavis, coul. Ech. 1:200 (ACM Grenoble, 2 Fi 334 à 338)

Le dessin coté 2 Fi 338 (combles de la salle de dessin et du musée) semble être d'une autre main)

-

ACM Grenoble : 4 M 104

Ville de Grenoble. Lycée Stendhal. Aménagements divers / Descotes-Genon Marcel (architecte), 27 avril 1956. 5 plans : papier, impr. Ech. 1:100 (ACM Grenoble, 4 M 104)

-

ACM Grenoble : 3 FI 71

Lycée Stendhal Grenoble : vue des bâtiments et de l'intérieur des salles / 1966. 3 photogr. pos., tirages argentiques n. et b. (ACM Grenoble, 3 FI 71)

-

ACM Grenoble : 2 Fi 321, 2 Fi 322, 2 Fi 323

Lycée Stendhal. Théâtre. Projet d'aménagement d'un foyer bibliothèque et d'une salle polyvalente. Etat des lieux, projet solution 1 / Bureau d'études techniques de la Ville de Grenoble, [1969]. 3 plans : papier, impr. (ACM Grenoble, 2 Fi 321 à 2 Fi 323)

2 fi 321 : Théâtre : rez de chaussée du théâtre, état des lieux

2 Fi 322 : Théâtre : 2e et 3e étages

2 Fi 323 : aménagement d'un foyer bibliothèque, solution 1

-

Région Auvergne-Rhône-Alpes, photothèque numérique

[Cité scolaire Stendhal, Grenoble : travaux de restructuration, reportage photographique] / Rull Elisabeth (photographe)/Collectif ITEM (Région Auvergne Rhône-Alpes, photothèque numérique)

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)