Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)

- enquête thématique régionale, Patrimoine des lycées

-

Parisey ChristianParisey ChristianCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Auvergne-Rhône-Alpes

-

Commune

Brioude

-

Lieu-dit

-

Adresse

place Saint-Laurent

-

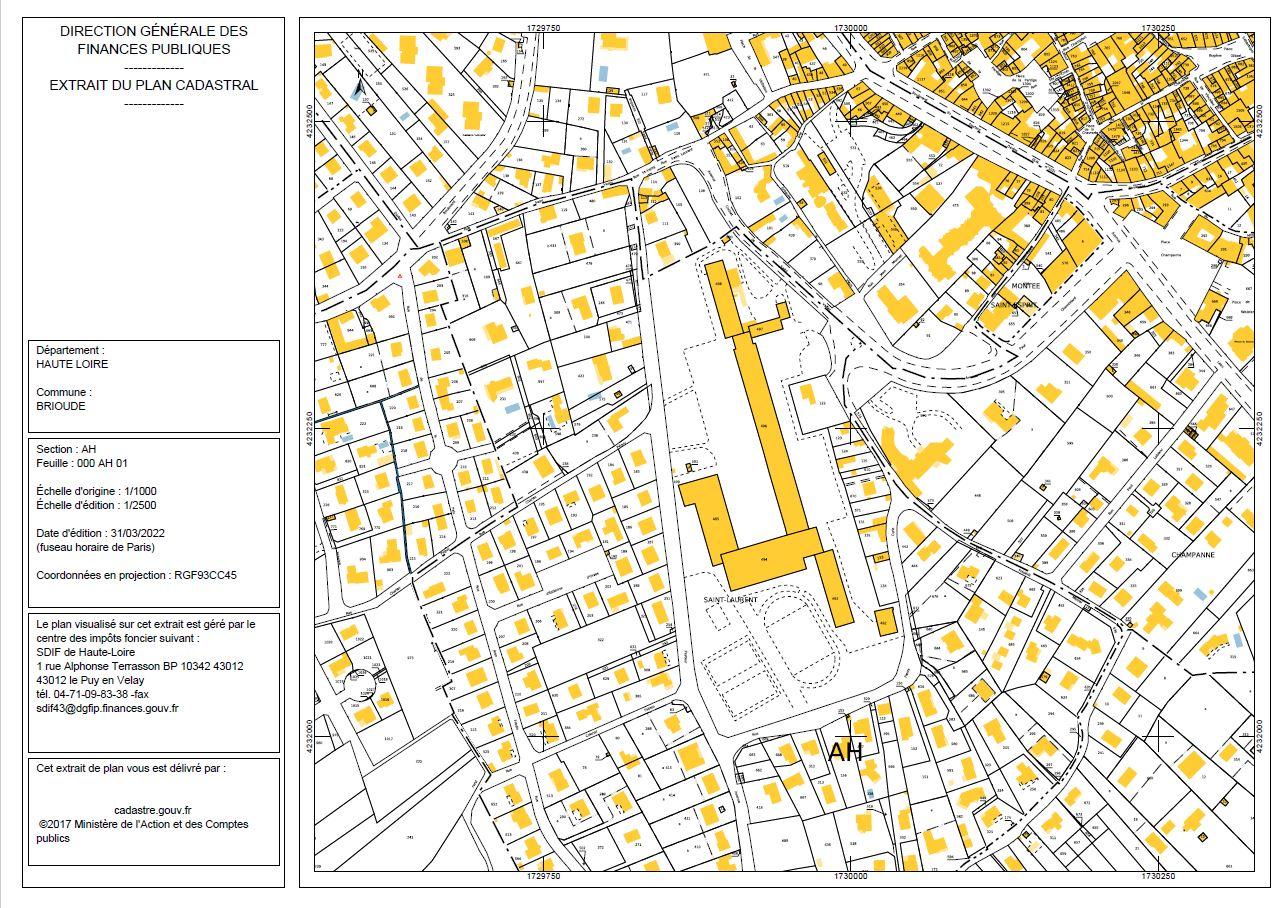

Cadastre

2017

AH

492-501

-

Dénominationslycée, collège

-

AppellationsLafayette

-

Parties constituantes non étudiéesgymnase, cour, stade, cantine

Il ne semble pas que la municipalité ait opté d'emblée pour l'implantation d'un nouveau lycée sur le plateau Saint-Laurent, à l'ouest de la ville, la préférence allant vers la conservation dans le centre, mais les visites sur site de l'inspecteur du ministère de l'Éducation nationale ont contribué vraisemblablement à orienter ce choix1.

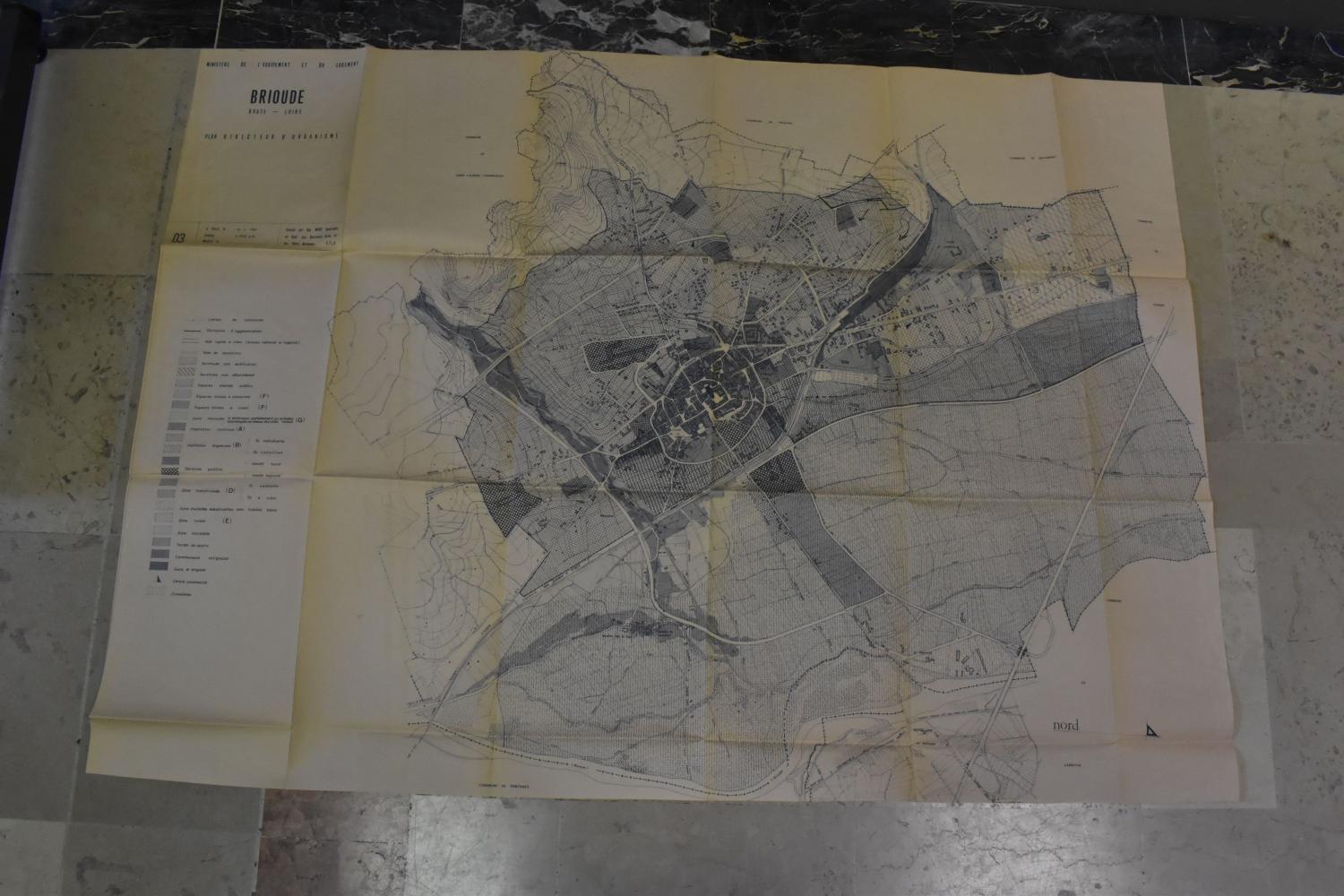

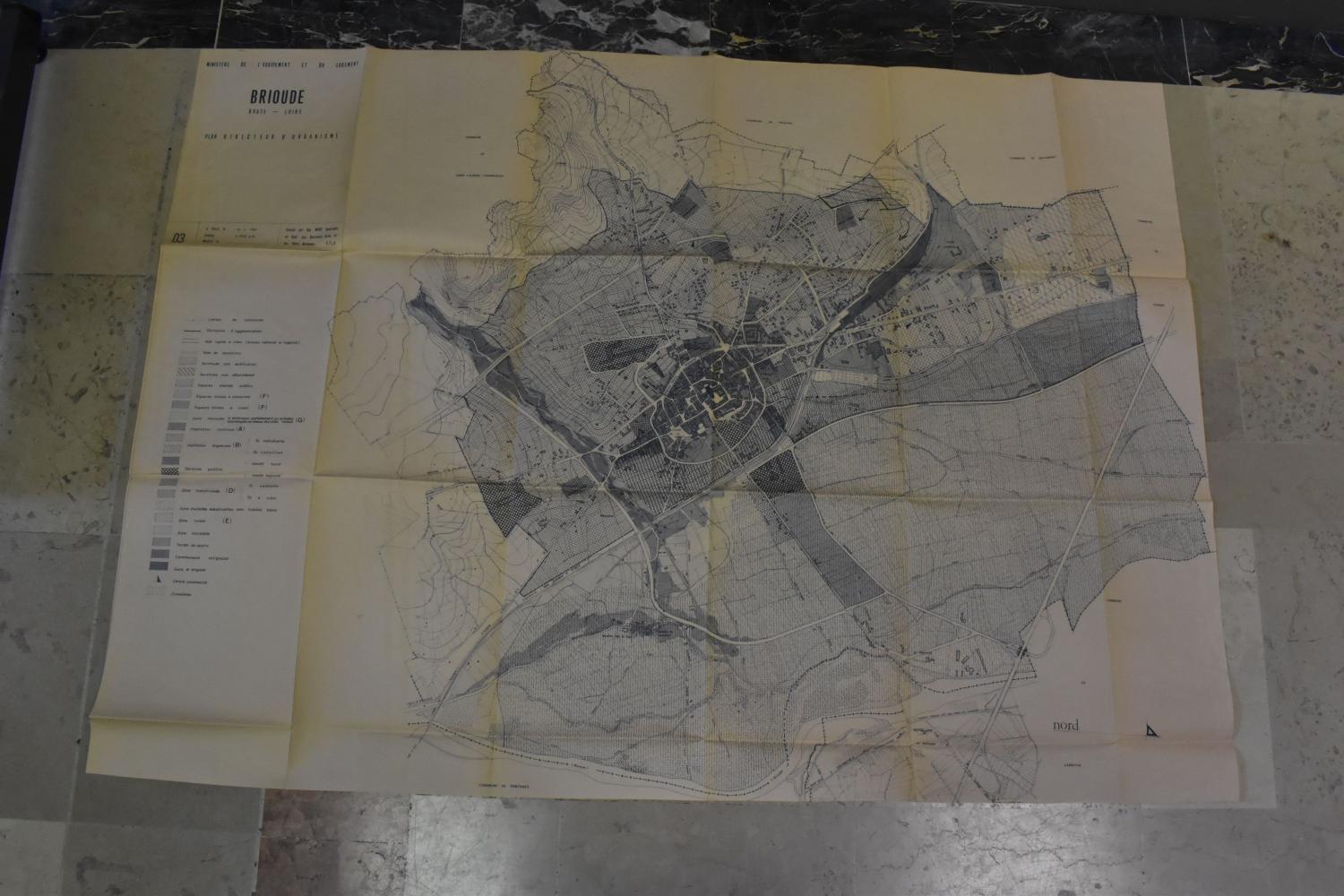

L'emplacement avait pour lui "sa situation de plein air et pleine lumière", le "panorama qu'il peut offrir, facteur non négligeable dans les règles de l'habitat moderne", ainsi que la proximité d'un carrefour important à 350 mètres2. Mais la desserte du plateau restait un problème que la municipalité relate ainsi : le plateau est "rapidement élevé" puisque les voies d'accès ont des rampes qui dépassent 10%. À l'appui de cet inconvénient, le maire faisait remarquer qu'en cinq ans un seul permis de construire a été déposé dans ce secteur, quand 70 à 80 maisons avaient été construites sur le plateau voisin des Gravenots. C'est ainsi qu'au moment même où le projet du lycée prenait forme, en 1959, l'architecte Louis-Claude Billet, chargé du Plan d'urbanisme que la ville était "tenue d'avoir en vertu de l'arrêté préfectoral du 12 mars 1946", prévoit une rocade qui aurait distribué le secteur ouest de la commune tout en adoptant une pente moins raide. Cette rocade partait de la gare et elle était ramifiée en deux "chemins à aménager" orientés vers le plateau Saint-Laurent.

Ce nouveau boulevard de contournement traçait un périmètre d'agglomération élargi, comprenant le lycée qui ne devait plus apparaître comme une limite urbaine mais comme le centre d'un nouveau quartier d'extension. Le plan d'urbanisme de L-C. Billet est daté du 15 mai 1961.

Pourtant le 6 décembre de la même année, le conseil municipal confie la gestion des voies de desserte pour le nouveau lycée aux Ponts et Chaussées. Et en 1963 il est décidé de construire l'actuelle avenue Paul-Chambriard qui, partant du boulevard de Champanne (ancien tour de ville), large de 25 mètres, avec terre-plein central, d'une longueur totale de 296 mètres et pentue à 8,5 % maximum, aboutirait directement sur le plateau3. L'avenue est réalisée, plantée, ce qui enrichit encore son aspect4.

Le quartier ne se développe pas pour autant dans l'immédiat. Sur le nouveau Plan d'urbanisme directeur de 1969, que l'on doit à l'architecte des Bâtiments civils et palais nationaux, Guy Nicot, le quartier apparaît encore très clairsemé. Le projet de rocade ouest de Billet y est repris, selon un tracé à peine différent.

En 1970, on déplore encore l'absence de réseau viaire structurant pour la zone ouest de la ville, néanmoins le quartier se remplit de maisons individuelles à partir de cette année-là, avec le lycée pour pivot.

Finalement, la route nationale 102, qui devait être dirigée sur la rocade ouest, est reconstruite à l'extrême est de la ville, entre 1995 et 1999.

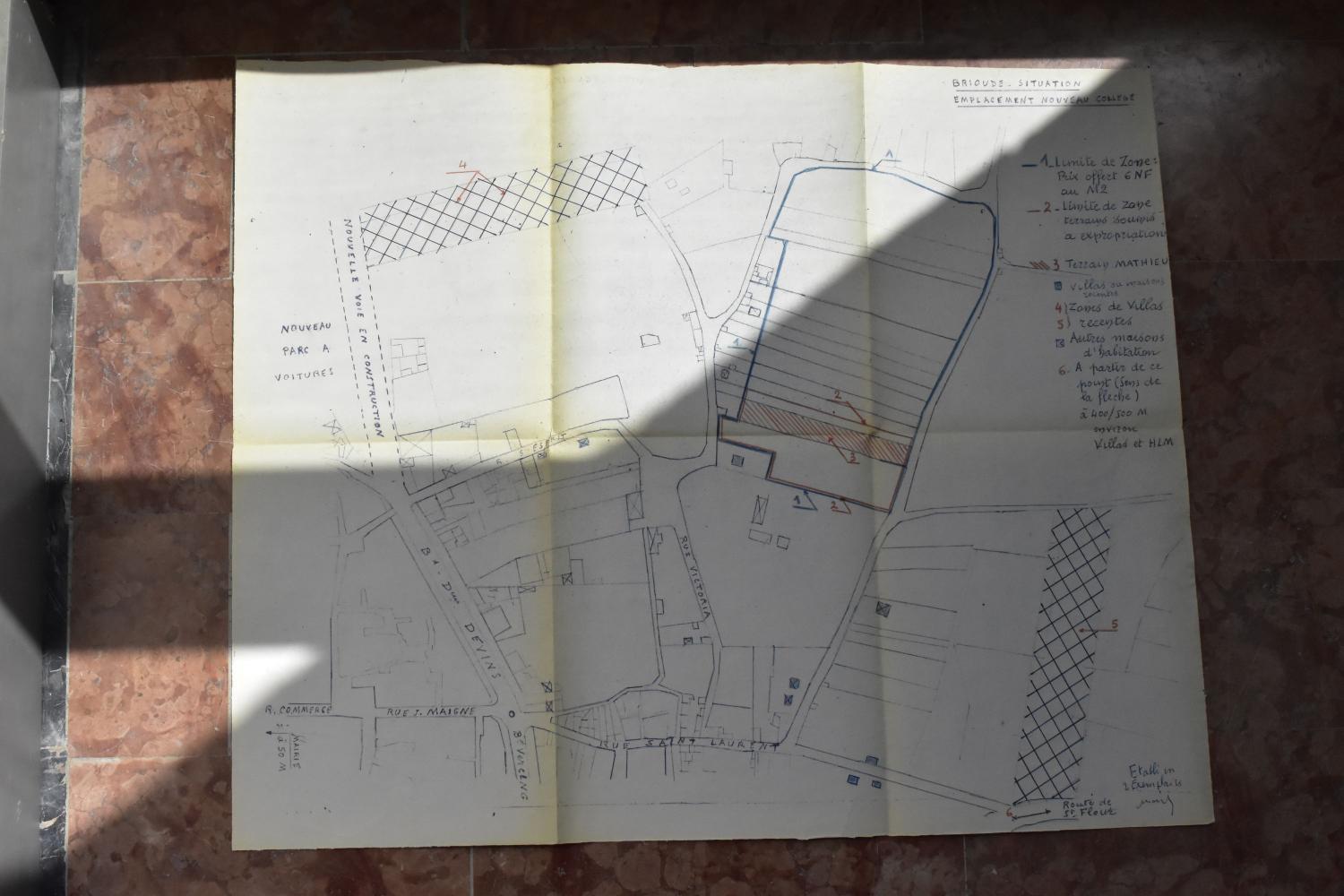

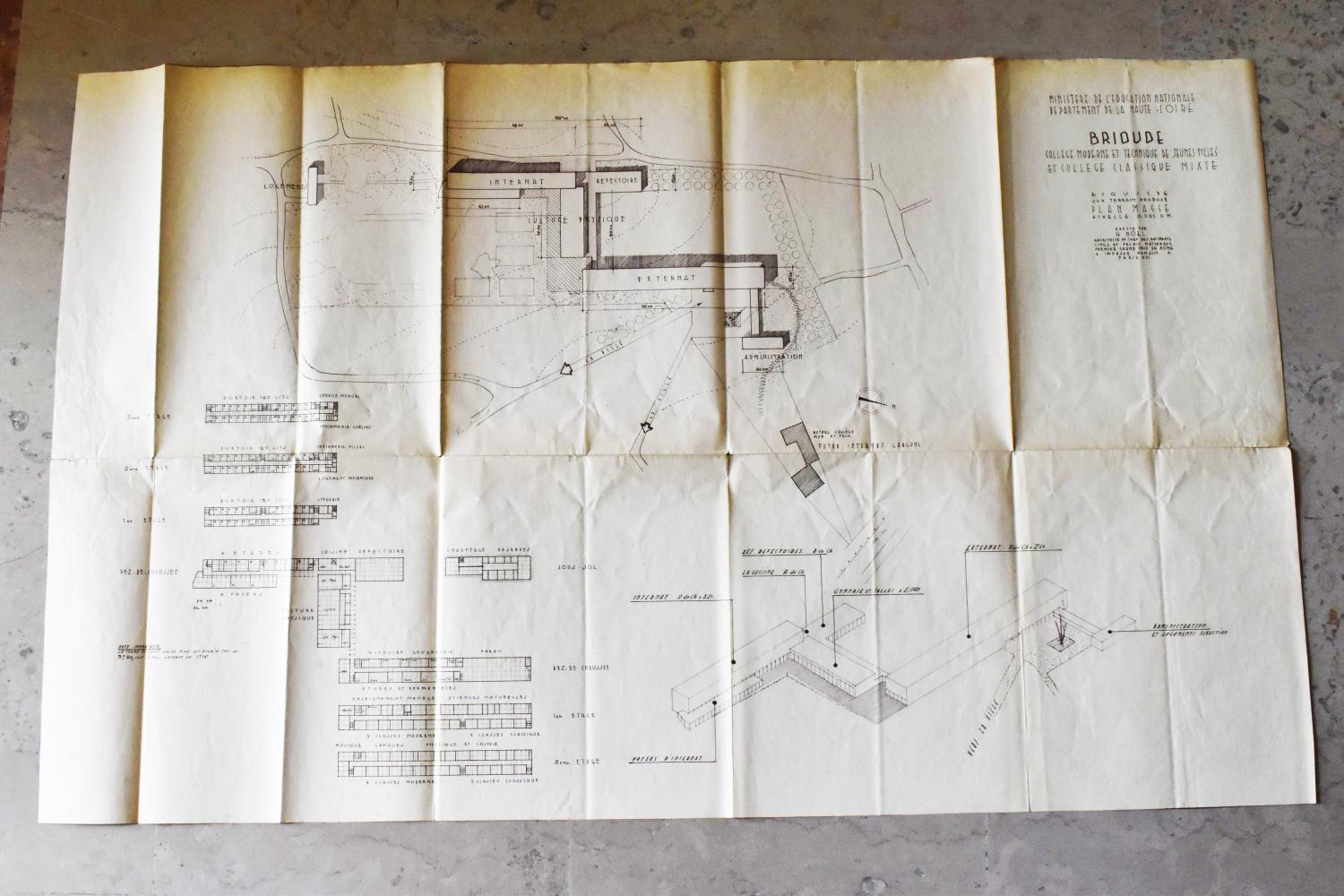

A l'origine du projet, pour la municipalité et le ministère de l'éducation nationale (MEN), il s'agissait de remédier "à l'état de vétusté du collège La Fayette et [à] l'exiguïté du collège moderne de jeunes filles". Dans un premier temps, agrandissement et reconstruction avaient été envisagés indépendamment. Le collège municipal de garçons était situé en face de la mairie, bénéficiant comme elle d'un "promenoir" offrant la vue sur la plaine de l'Allier et les monts du Livradois -vue dont s'enorgueillit régulièrement la ville. Il devait s'étendre vers l'intérieur de la ville, après que des immeubles avaient été acquis pour être démolis. Quant au collège de jeunes filles, il était implanté sur le versant est d'accès au plateau Saint-Laurent, soit côté centre-ville. Puis à la suite d'une inspection du 12 novembre 1956, il avait été décidé de réunir les deux collèges et donc de chercher un terrain adéquat, d'abord au sud de la ville (là où la municipalité avait obtenu une promesse de vente d'un enclos, dit Perrier). Georges Noël, architecte des Bâtiments civils et Palais nationaux, grand prix de Rome, est désigné par le ministère de l'éducation nationale sur ce projet, mais la surface est considérée insuffisante. Dans un second temps, la municipalité fixe son choix à proximité du collège de jeunes filles (ancienne "école primaire supérieure de filles"), soit sur le plateau Saint-Laurent. Le collège de filles devait être conservé et transformé en internat de garçons. Mais, pour joindre les deux fonds, il aurait fallu supprimer deux voies. Le 15 novembre 1957, G. Noel avait néanmoins eu l'occasion de jeter une étude d'ensemble sous forme d'esquisse dans ces conditions-là. Pour la rentrée de 1959, des classes en préfabriqué avaient été ajoutées dans la cour de l'école primaire supérieure des filles, en attendant qu'un collège de garçons et de filles soit construit au sommet du plateau, avec le projet, donc, d'intégrer les anciens locaux de l'école primaire supérieure, rénovés.

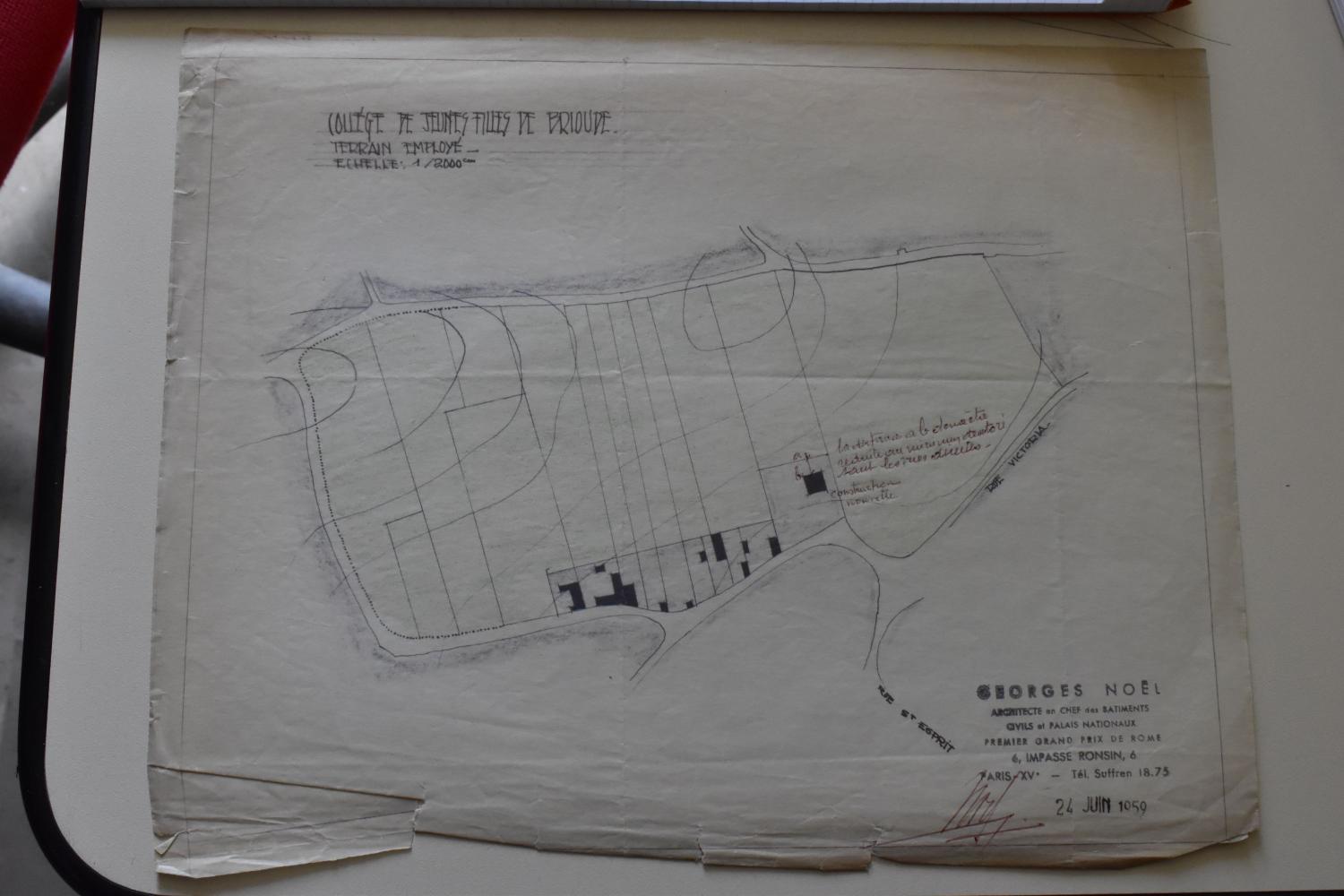

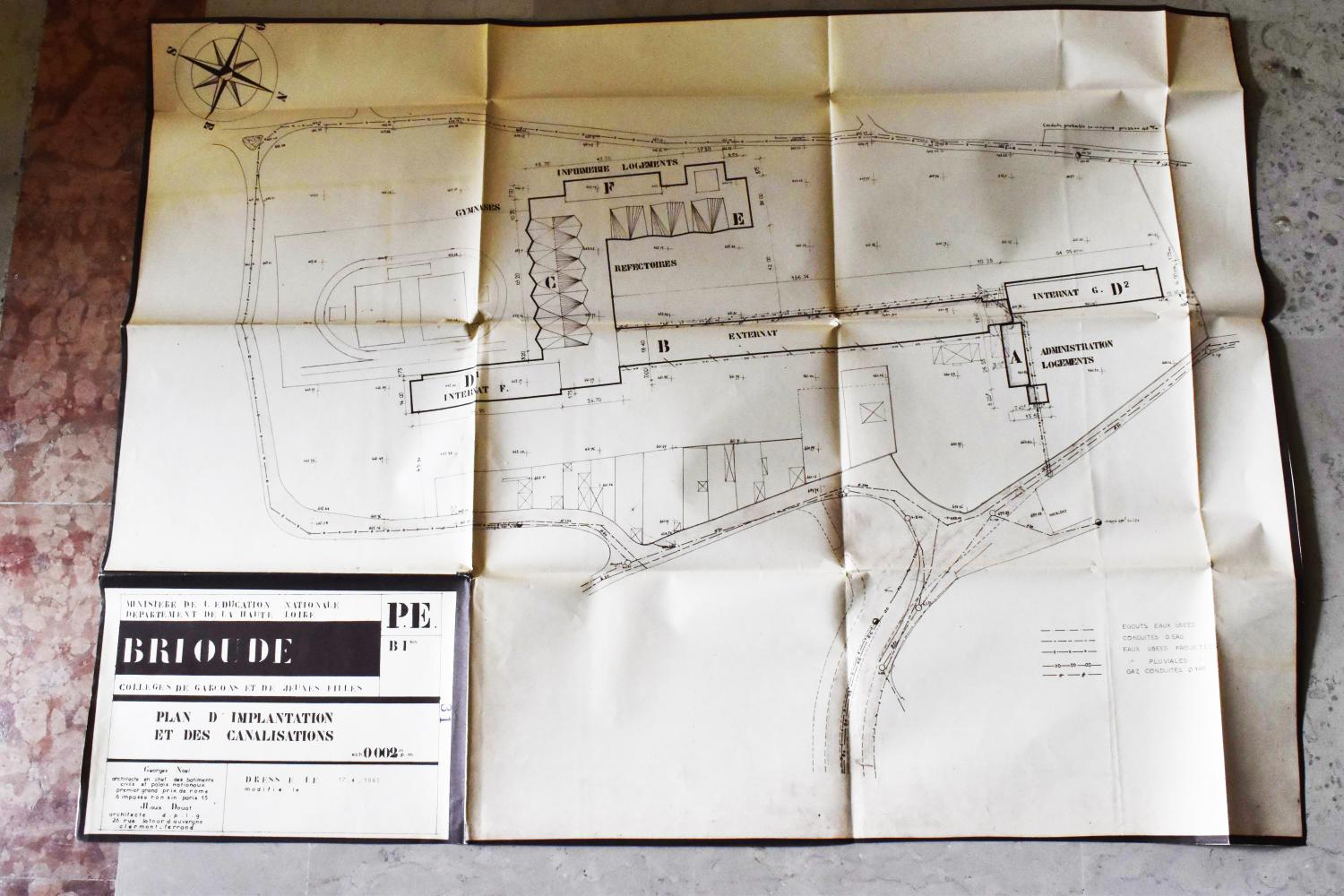

Finalement, dans un troisième temps, il est décidé de ne plus conserver l'ancien collège de filles (on considère alors que sa réutilisation était un leurre du point de vue financier) : le fonds (5 ha 55 ares et 66 ca) du nouvel établissement, construit entièrement ex-nihilo, en sera indépendant. Les deux rues menacées, dans ce cas, peuvent être conservées. En 1959, G. Noël donne un calque du terrain choisi. Quelques parcelles -avec maisons existantes situées sur la bordure est de l'îlot- doivent être acquises à l'amiable ou faire l'objet d'expropriations mais seule leur profondeur est utilisée, les maisons pouvant subsister.

Le 23 août 1961, l'avant-projet de G. Noël est rejeté par le contrôleur financier car revenant trop cher. Afin de le sauver, l'argumentation de la DESUS (Direction de l'équipement scolaire, universitaire et sportif) tient en ces termes : il s'agit du "cas typique des avant-projets étudiés depuis plusieurs années 1957-1958, avant l'établissement des plans types et des normes, sur un programme pédagogique rajeuni quant aux effectifs mais non quant aux surfaces, d'où le prix élevé", or "la solution qui consisterait à tout remettre à l'étude" permettrait à l'architecte "de réclamer des honoraires pour études abandonnées" et le "démarrage des travaux serait retardé d'au moins un an". La DESUS semble avoir obtenu gain de cause. D'autant plus que G. Noël avait adopté les "dispositions économiques que procurent les bâtiments à double orientation est-ouest", comme le rappelle son rapporteur en séance du Conseil général des bâtiments de France (André-Vital Blanc, architecte lui -même auteur de plans de lycées dans la région). Ce même rapporteur avait simplement regretté l'ouverture de la cour de récréation au nord-ouest alors qu'à l'est, les élèves auraient pu mieux profiter du "vaste panorama sur la plaine de Limagne et les monts du Forez".

L'ordonnance d'expropriation sur les quatre parcelles de propriétaires récalcitrants est prononcée le 31 janvier 1961.

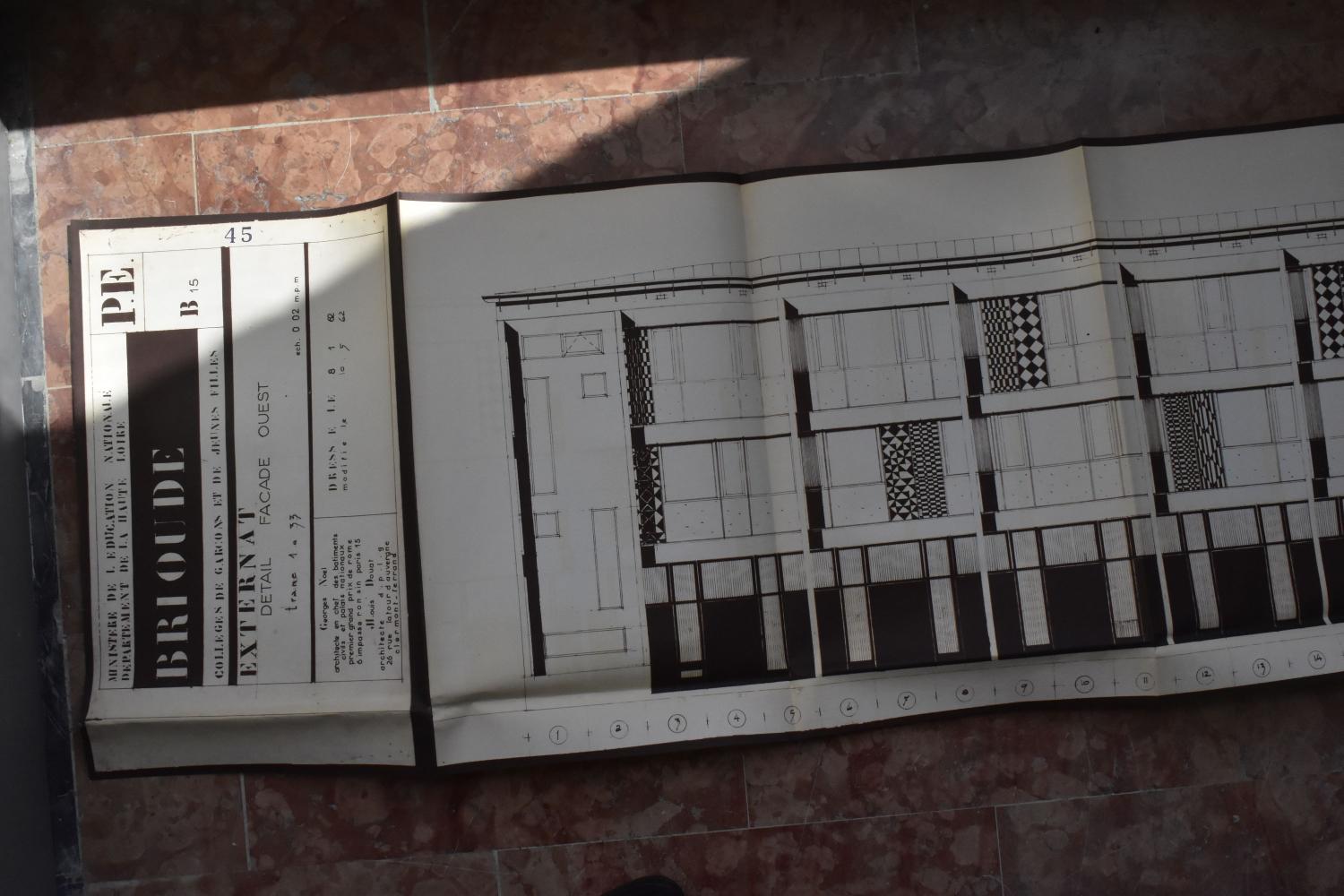

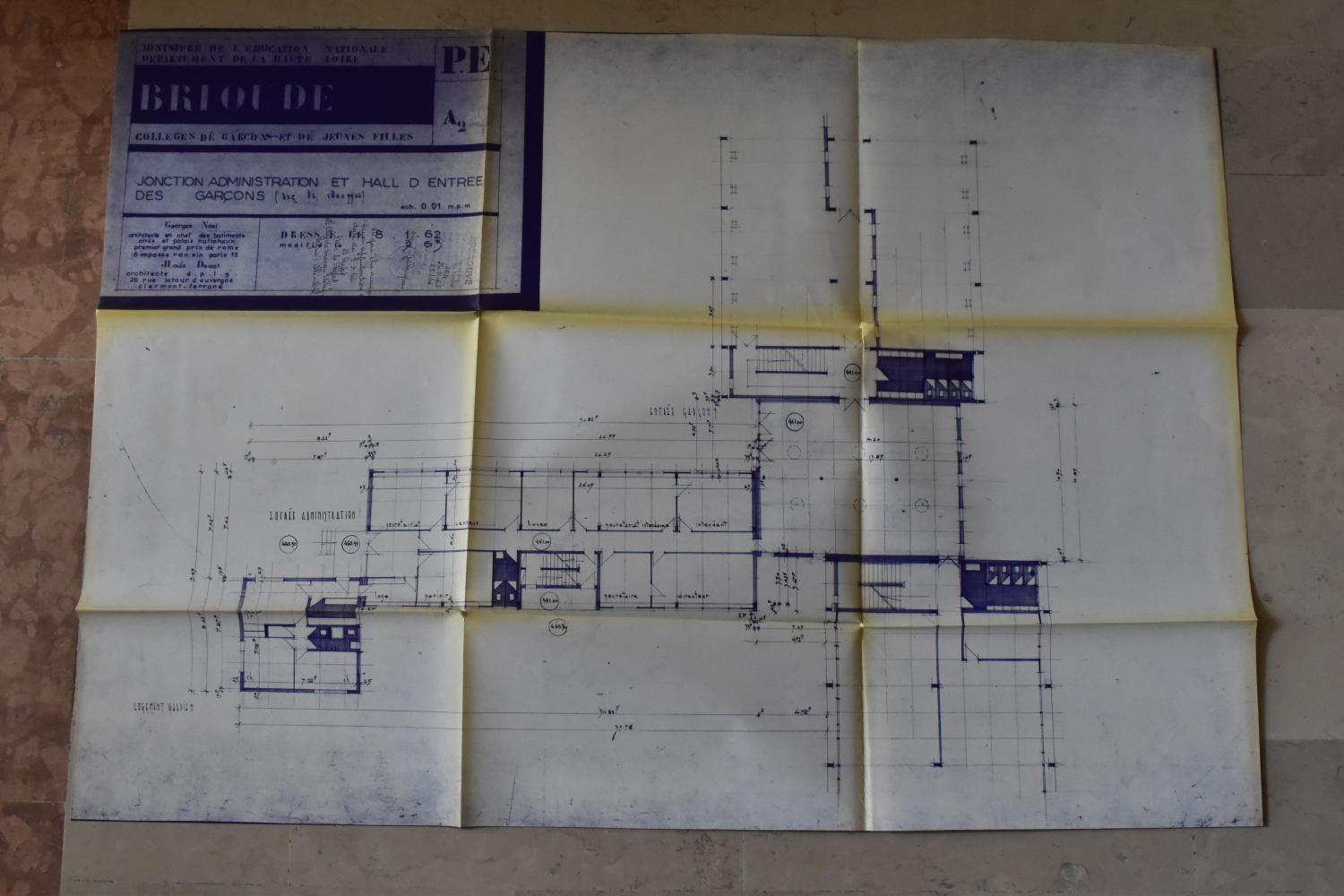

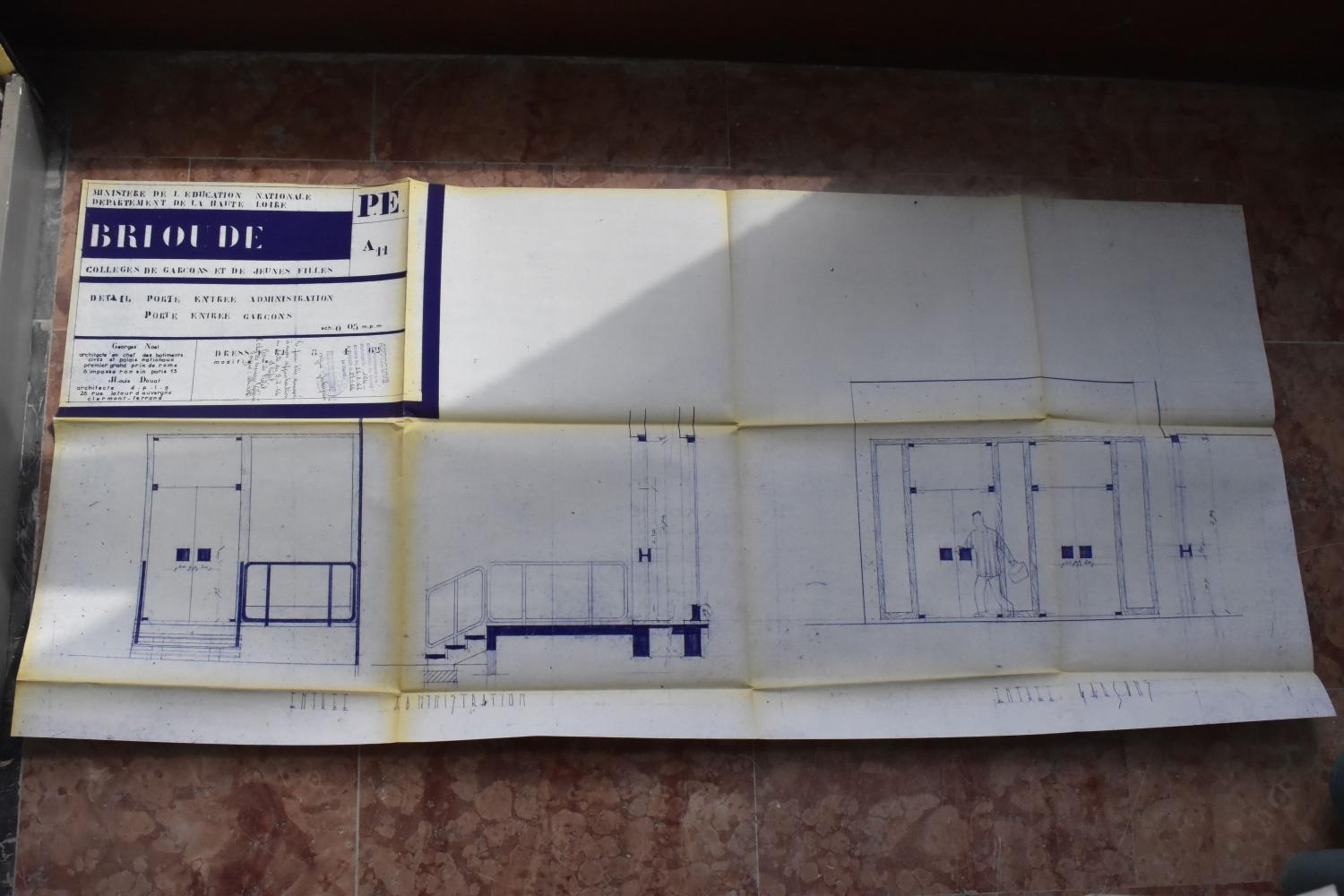

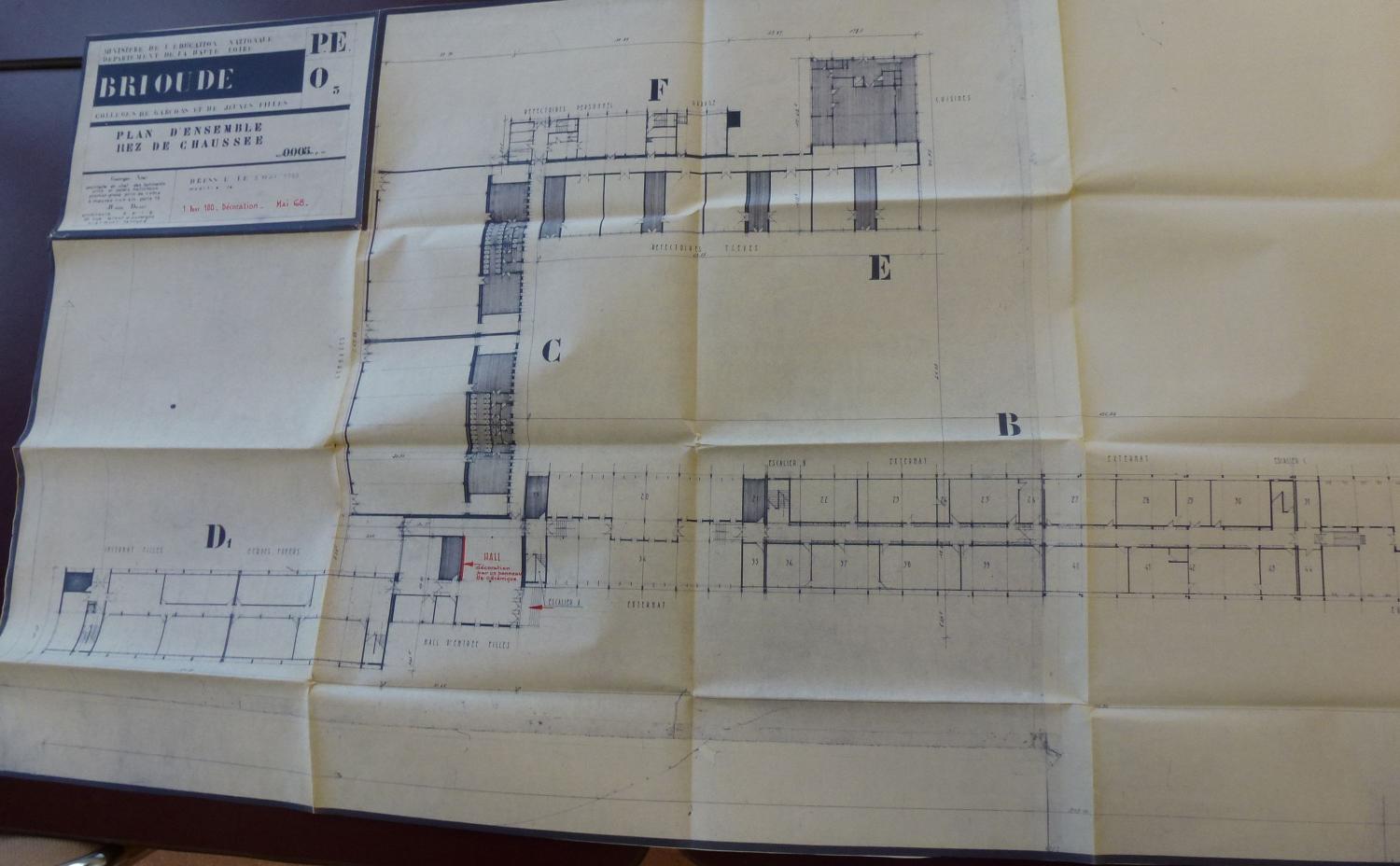

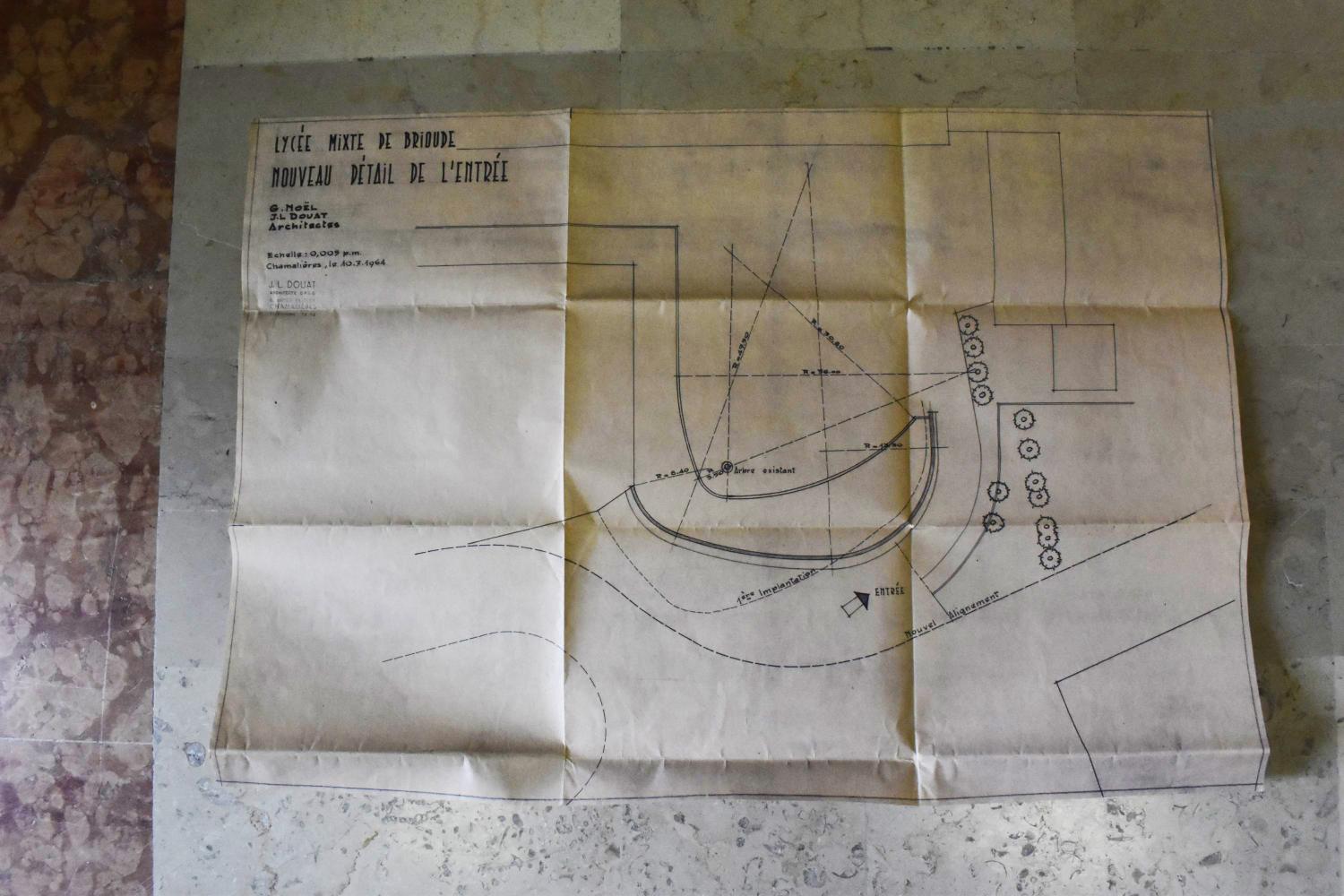

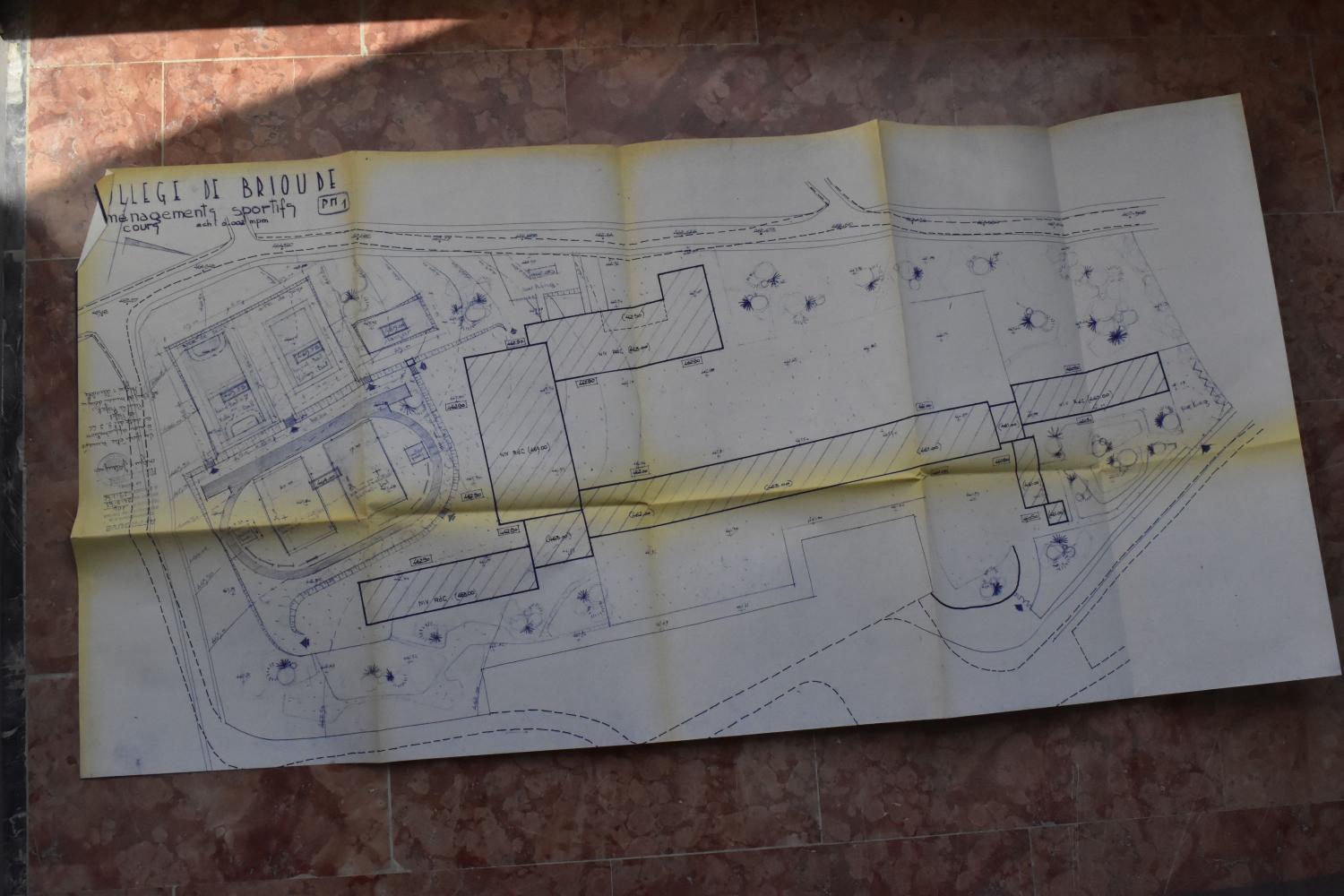

L'ensemble des plans de l'établissement conservés aux archives municipales est daté de 1962 (pour la plupart : du 8 janvier, pour certains modifiés en avril ou mai de la même année). Ils sont signés de Georges Noël et de Jean-Louis Douat, ce dernier pouvant être considéré comme l'architecte d'opération puisqu'il est domicilié dans le Puy-de-Dôme (il est agréé le 20 août 1962 "pour l'étude et la surveillance des travaux"). Le plan d'ensemble conservé aux archives départementales est du 3 mai 1963. Des approbations du maire et du préfet sont apposées, elles, en 1966, cependant que dans le catalogue de l'oeuvre de G. Noël, la période de construction de l'établissement donnée est 1965-1967. Le plan des aménagements sportifs et des cours, non signé, non daté, est approuvé en 1966 également.

Du point de vue institutionnel, en 1963, le collège classique et moderne fonctionnait comme un lycée municipal mixte classique et moderne. En 1964, la qualification "technique" pour les filles est ajoutée (un vestige de l'école primaire supérieure de filles d'origine). En 1965, l'ensemble est nationalisé sous le nom de lycée Lafayette. Il ouvre donc sous ce nom et ce statut. Le 10 novembre 1970, un CET (collège d'enseignement technique) est annexé au lycée nationalisé polyvalent mixte.

Dans les années 1970, un centre de documentation est aménagé puis agrandi, et un atelier pédagogique est construit.

En 2021 des travaux de restructuration des façades sont entrepris consistant en isolation par l'extérieur. Ces travaux doivent prendre fin en 2024. Les façades d'origine des bâtiments seront devenues invisibles, d'où la nécessité d'une campagne de photographies pour en conserver la trace.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 20e siècle

-

Dates

- 1965, daté par source

- 2021, daté par source

-

Auteur(s)

-

Auteur :

Noël Georges MarieNoël Georges MarieCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

D'après l'ouvrage : Georges G. Noël. Georges Noël.Georges G. Noël, Paris/Chiasso (Suisse) : éd. Score S.A., s.d.

Né le 1er juillet 1907 à Fécamp

Élève de M. Laloux et de M. Lemaresquier à l'ENSBA de Paris

Diplômé par le gouvernement en 1934

1er Second Grand prix de Rome en 1936

1er Grand prix de Rome en 1937

Pensionnaire de l'Académie de France à Rome en 1938

Architecte en chef des Bâtiments civils et des Palais nationaux

Architecte des Postes et télécommunications

Mort le 31 mai 1970

En termes de lycées, auteur :

du lycée Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand (1953-1959), et gymnases (1965-1969),

de l'extension du lycée de jeunes filles Jeanne-d'Arc de Clermont-Ferrand (1960-1970 ; architecte adjoint : M. Depailler),

du lycée de jeunes filles du Puy-en-Velay, devenu lycée Simone-Weil (1961-1963 ; architecte adjoint : M. Bachelier), ainsi que du "nouveau lycée de jeunes filles" (un externat), réaffecté en collège avant même sa première mise en service (1965-1968),

du lycée Ambroise-Brugière de Clermont-Ferrand (1961-1964), et gymnases (1967-1969 ; architecte associé : André Verdier),

du lycée La Fayette de Brioude (1965-1967), et gymnases (1965-1967 ; architecte associé Jean-Louis Douat),

du CET de jeunes filles Sidoine-Apollinaire (1967-1971), devenu lycée Sidoine-Apollinaire (avec le CES, par son fils), de Clermont-Ferrand.

Contact ayant été pris avec sa veuve en mars 2022, il est avéré qu'aucun document de l'agence n'a été conservé concernant les projets auvergnats de Georges Noël.

Apparaît comme maître d'oeuvre sur un fascicule réalisé par "Architecture et Construction", édité en décembre 1976, présentant "202 logements HLM locatifs réalisés avec modèles tridimensionnels industrialisés en béton de procédé VARIEL, à Nogent-sur-Oise" (un de ces fascicules est conservé au Centre des archives de l'architecture contemporaine, sous la cote 133 ifa 198/7.

-

Auteur :

Douat Jean-LouisDouat Jean-LouisCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Architecte DPLG, domicilié soit à Clermont-Ferrand (26 rue de La Tour-d'Auvergne), soit à Chamalières (6 avenue Pasteur), associé à Georges Noël (père), architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux (domicilié à Paris), pour la construction du lycée Lafayette de Brioude ("collèges de garçons et de jeunes filles", désignation d'origine, avant nationalisation à compter du 15 septembre 1965). Voir plans des AC de Brioude datés de 1962 et plan du 3 mai 1963 (AD 43, 511 W 90). En 1965 il construit les deux gymnases et l'installation sportive du lycée La Fayette de Brioude et, d'après son CV conservé au Centre des archives d'architecture contemporaine (133 ifa 85/3)en 1971, il réalise un COSEC (complexe sportif évolutif couvert) pour le lycée Jeanne-d'Arc de Clermont-Ferrand.

Il est DPLG en 1957, inscrit à l'Ordre des architectes régional au n°212. En 1960, il édifie la maison au 1 rue Jean-Maupoint (angle du boulevard Aristide-Briand). En 1964, il édifie un immeuble sans grande originalité au n°50 bd Jean-Jaurès. Il aurait été architecte de la ville de Brioude. Ainsi, en 1966, il est désigné, en même temps qu'un certain J. Fourgeaud, pour reconstruire l'hôtel de ville de Brioude qui a brûlé en 1965 (RDCM). Avec le même Fourgeaud ils auraient été lauréats du concours pour l'hôtel de ville de Royat en 1966. Il s'associe avec Jean Fougeraud en 1967 (cabinet au 6 avenue Pasteur à Chamalière). Ensemble, ils remanient la salle des congrès (V. Vigneron et A. Espinasse architectes) de la Chambre de commerce, rue de Nohanent et boulevard Lavoisier à Clermont-Ferrand, pour la transformer en espace de bureaux (première tranche 1978, deuxième tranche 1981). Cet aménagement est suivi, en 1982, par l'adjonction d'un hall d'entrée ayant pour effet de raccourcir la colonnade édifiée par Valentin Vigneron dans les années 1950. Avant cela, il serait l'auteur en association avec un certain Bosser, de l'église Sainte-Thérèse de Clermont-Ferrand (1958). Autre réalisation: le n°30 boulevard Jean-Jaurès à Clermont.

-

Auteur :

Ateliers de Brignoud S. A.fabricant (incertitude), attribution par sourceAteliers de Brignoud S. A.Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Sources :

-AC Brioude. 1 W 1490. Plans du "collège La Fayette", 1962. Une série de huit plans donnés par l'entreprise Ateliers de Brignoud, domiciliée à Paris (8e), 12 rue de Florence.

-AC Brioude. 1 W 32. Registre de délibérations du conseil municipal. Un avenant au marché conclu avec les Ateliers de Brignoud S. A. est enregistré le 28 mai 1969, pour des "panneaux de façade menuisés".

Au 28/4/2022, cette société, domiciliée à Clichy, est déclarée définitivement fermée, ayant existé pendant 122 ans. Il s'agissait d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de bâtiments préfabriqués légers.

-

Auteur :

Rousseau S. A.entrepreneur de charpenterie attribution par sourceRousseau S. A.Cliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Entreprise de charpenterie spécialisée dans les structures en bois collé : charpentes lamellées collées et panneaux supports de couverture.

Domiciliée à Paris (17e) et usine à Patinges (Torteron, dans le Cher).

Source : encart publicitaire du catalogue de l'oeuvre de l'architecte Georges Noël ; photographie illustrant l'encart = le gymnase du lycée mixte [La Fayette] de Brioude (1966).

-

Auteur :

Le lycée Lafayette est un établissement discret, malgré la taille de son emprise. Il est constitué d'un ensemble de barres reliées orthogonalement, formant une sorte de "J" isolé au centre de sa parcelle, s'adaptant en quelque sorte à sa forme oblongue et évasée. Cette parcelle de plus de cinq hectares est située sur un plateau qui domine le centre ancien de la ville. Les façades principales de l'établissement (bâtiment longiligne de l'externat, prolongé au nord et au sud des deux internats) s'en trouvent orientées à l'est, vers le riche panorama dont bénéficient les usagers du lycée : au premier plan, la ville ancienne, au second la plaine de l'Allier et enfin, à l'arrière-plan, les monts du Livradois. Cette vue peut d'ailleurs être présentée comme un élément de continuité avec la situation qu'occupait le collège municipal à l'origine.

Voici comment le sculpteur chargé d'une des oeuvres commandées au titre du 1% artistique décrivait le lycée le 20 août 1968 : "Le nouveau lycée de Brioude est construit sur un petit plateau en bordure de la ville. On y accède par une route montante, et on découvre, en premier lieu, le long mur de soutènement que l'on aborde perpendiculairement. Sur la droite on atteint le portail d'entrée ; ce portail franchi, on longe le mur qui se continue en diminuant de hauteur jusqu'à la cour principale surélevée. La cour occupe la majeure partie de cette vaste terrasse ; l'autre partie est une pelouse en forme de croissant qui borde la première sur sa périphérie et s'étend tout au long du mur de soutènement." En effet, l'entrée principale du lycée se trouve au débouché de l'avenue Paul-Chambriard qui relie le plateau au boulevard de contournement du centre ancien. Elle est indiquée par un mur de soutènement en demi-cercle et traité en appareil de revêtement irrégulier et en galets, d'où émergent une sculpture métallique et un arbre monumental. L'arbre fait pendant à un autre arbre à droite du portail, tous deux hérités probablement de la propriété de Morangies sur laquelle le lycée a été en partie implanté (sur un plan datant de 1964, pour une "nouvelle entrée", l'arbre en question est désigné par la mention "arbre existant"). Le plan-masse présentant une composition centripète, une clôture délimite le fonds. C'est ainsi que le mur de galets se poursuit sous forme d'un grillage léger fixé sur muret. Un simple alignement de sapins le double, au sud et à l'ouest, de manière probablement à protéger du soleil, du côté du stade au moins, plutôt qu'à arrêter la vue.

Pour la suite de ce cette description, comme pour les légendes des illustrations, on désignera, comme sur les plans d'origine, les bâtiments avec leurs lettres : bâtiments A (administration), B (externat), C (gymnases), D1 et D2 (internats filles et garçons), E (cantine des élèves et cuisines) et F (logements de fonction).

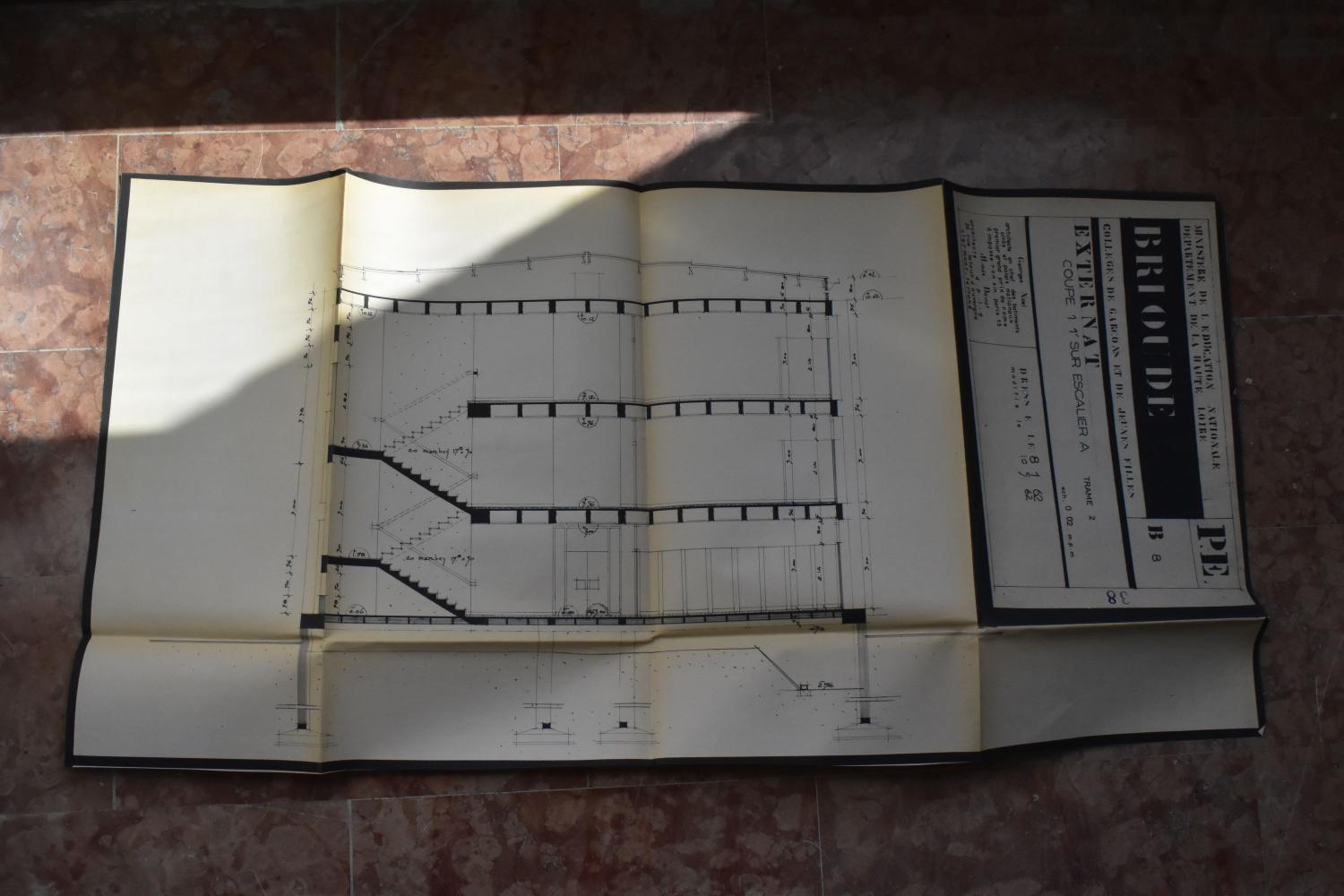

Les barres s'élèvent sur rez-de-chaussée et quatre étages-carrés (autrement dit : R+4) (bât F), R + 3 (bâtiment D1), R+2 surélevé (bâtiment ppal B), R+2 (bât D2), R+1 (bâtiment A). L'ensemble cantine-cuisine, le logement du gardien, de même que le bâtiment du hall des filles (devenu foyer) -à l'articulation de D1, B et des gymnases- de même que ces deux derniers (de 30 m par 20 m chacun), accolés, sont en rez-de-chaussée.

L'ossature des bâtiments en béton armé vient en avant des façades traitées en mur-rideau. Georges Noël a aussi adopté ce principe constructif pour le bâtiment long de la faculté des lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand (1966), puis au Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de Clermont (1969-1970). Avec une différence : l'ossature est disposé en porte-à-faux au CRDP sur un soubassement en pierre de Volvic, alors qu'à la faculté de lettres et au lycée de Brioude, hormis pour le bâtiment des logements de fonction, ce n'est pas le cas : elle part du sol. Le porte-à-faux, pour le CRDP et, ici, les logements de fonction, était une solution plus onéreuse, que l'étroitesse de la parcelle a pu justifier dans le premier cas.

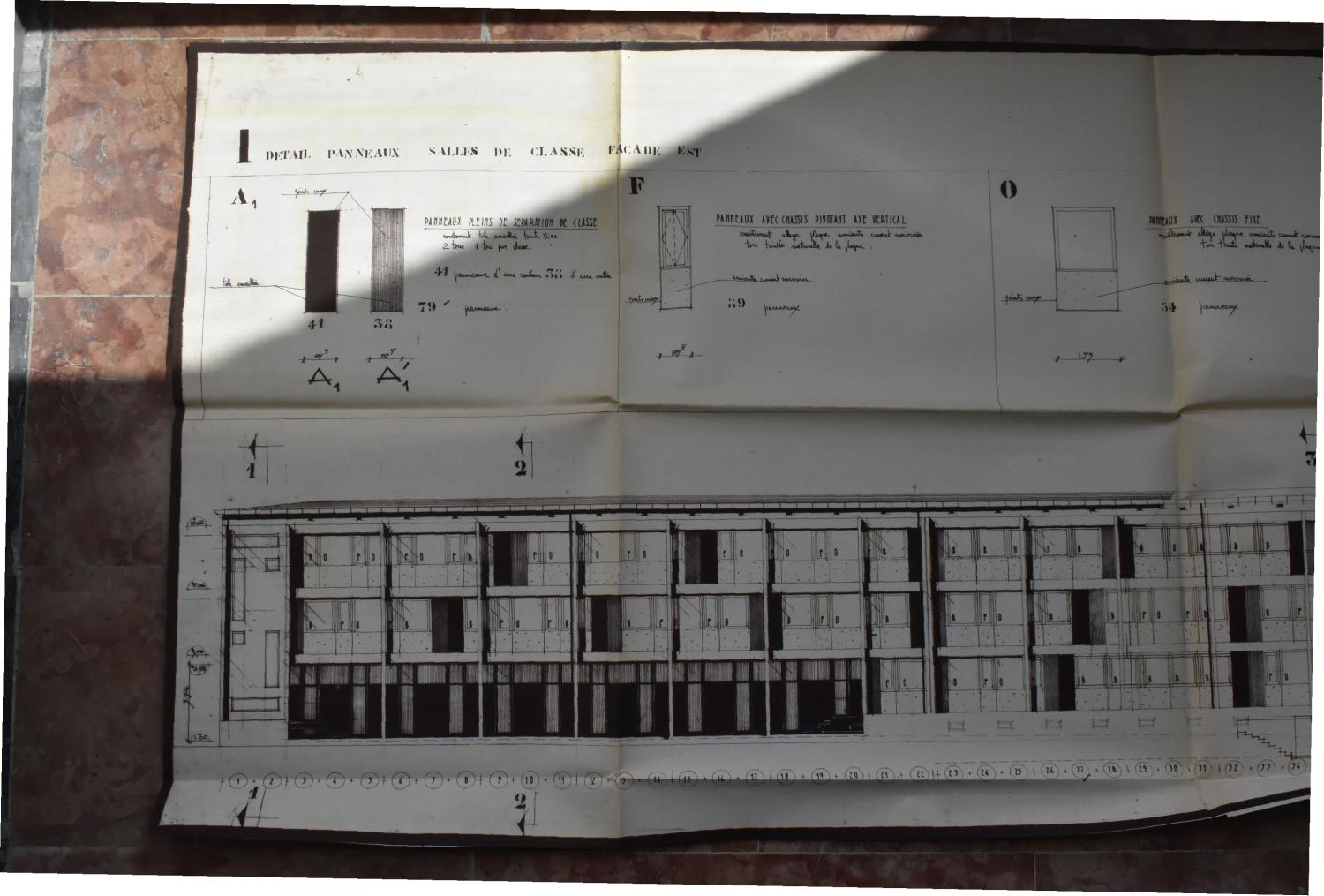

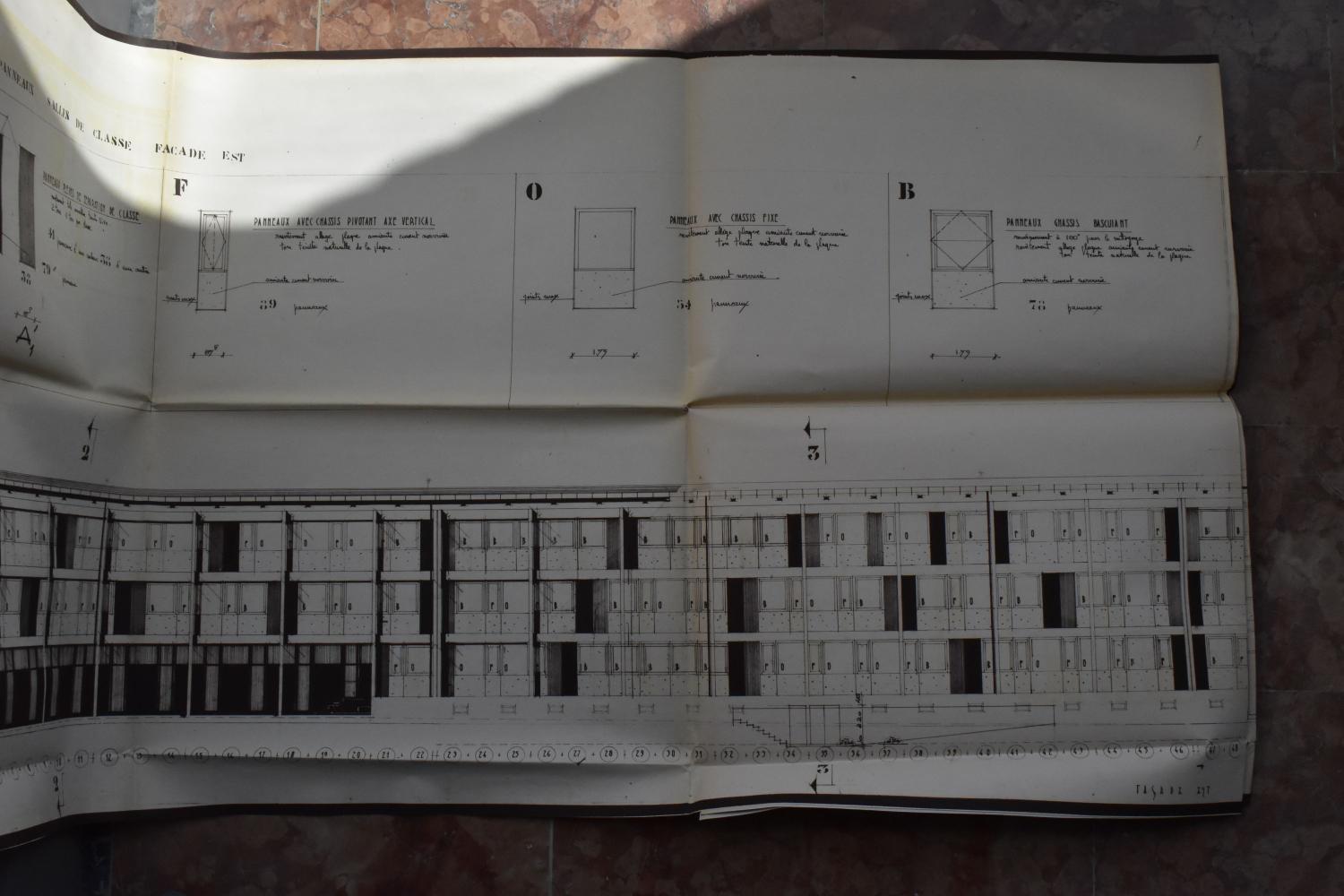

Pour respecter une circulaire du ministère de l'Éducation nationale datée de 1952, tous les bâtiments sont tramés. Sur le plan masse de Georges Noël de 1957, c'est-à-dire dès la première esquisse liée à ce projet, on peut lire "Note importante : la trame figurant sur ces plans est établie tous les 3 m 50, soit 2 fois la trame de 1 m 75." Suivant la même circulaire, les préaux correspondent à des trames évidées.

Les toits sont prévus à pente douce (6%), ils sont en zinc, et à ressauts (tous les 1, 87 mètres). Sinon, ils s'agit de terrasses percées de lanternons (coiffés, sur le plan primitif, de coupoles en plexiglass). Les gymnases, la cantine et la cuisine présentent des couvertures plus complexes supportées par des charpentes en lamellé collé aux profils originaux (la société berrichonne Rousseau S.A. en était responsable).

Les bâtiments B, D1 et D2 sont élevés sur des soubassements, rattrapés, aux différentes entrées, par une série de degrés de trois à cinq, voire dix marches. Le sous-sol est accessible par une cour anglaise aménagée au-devant du bâtiment B. Les façades sont tramées : les poteaux sont disposés tous les 5,25 mètres soit trois fois 1,75 mètre, et des panneaux colorés de ciment-amiante nervuré viennent en essentage au droit des "séparations de classes" (le ciment-amiante devait au départ, sur les plans de 1962, constituer les allèges). Le béton était prévu brut de décoffrage pour les bâtiments principaux et un effet de béton désactivé a été observé pour les élévations de la cuisine et des gymnases.

À l'intérieur de B, D1 et D2, huit escaliers rampe-sur-rampe (chacune des volées étant large d'1,75 mètre) distribuent les étages doubles en profondeur (le couloir, large d'1,75 mètre, est central). Des cloisons préfabriquées délimitent les classes.

Les deux salles hypostyles faisant office de halls d'entrée ont été destinées à accueillir deux panneaux muraux qui correspondent à une commande des architectes Georges Noël et Jean-Louis Douat au titre du 1% artistique.

(Lors de notre visite, l'analyse des intérieurs est restée succincte.)

Dans l'oeuvre auvergnate de Georges Noël, le lycée de Brioude partage avec le lycée Ambroise-Brugière de Clermont-Ferrand (1963) le jeu des baies d'éclairement des cages d'escalier (jours carrés et longs jours étroits, disposés verticalement et horizontalement), de même que les toits spécifiques des cuisines (le dessin en étoile des panneaux de zinc couvre les cuisines de plan carré). Par ailleurs, le couvrement en charpente lamellée-collée des gymnases de Brioude semble être exactement le même que celui que Georges Noël a choisi pour une salle polyvalente d'un centre social situé à Onet-le-Château (Aveyron) en 1967.

À dix ans de distance, les lycées Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand et Lafayette de Brioude ont été conçus par cet architecte (secondé de J-L. Douat à Brioude). Dans la circulaire ministérielle de 1952, Blaise-Pascal était donné comme le prototype du point de vue de l'application de la trame d'1, 75 m. À Brioude, G. Noël y est resté fidèle alors qu'entretemps des souplesses avaient été introduites la concernant. Quant aux contextes urbains, ils sont opposés et donc les choix de partis de plan de masse ne sont pas directement comparables. Les modes et les préconisations ont aussi changé : les lycées ne doivent plus se présenter comme introvertis mais ouverts sur de vastes terrains plantés. On se bornera à constater qu'en 1952, en tissu dense, Georges Noël, investi de sa mission par le ministère de l'Éducation nationale, a fait le choix d'une composition centrifuge, une relation forte à la voirie s'imposant alors, et a fait le choix de bâtiments monumentaux, alors qu'à Brioude, en 1962 et dans un secteur d'extension presque rural, le choix a été celui d'une composition centripète, simplement délimitée par un grillage léger, témoignant d'une relation plus floue avec l'espace environnant.

-

Murs

- béton béton armé mur-rideau

- ciment amiante essentage de ciment amiante

-

Toitszinc en couverture

-

Plansplan orthogonal

-

Étagesrez-de-chaussée, 1 étage carré, 2 étages carrés, 3 étages carrés, 4 étages carrés

-

Couvrements

- charpente en bois apparente

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- terrasse

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours sans jour

- escalier de distribution extérieur

-

Autres organes de circulationascenseur

-

Jardinspelouse, groupe d'arbres, arbre isolé

-

Statut de la propriétépropriété de la région

Dossier ponctuel d'urgence : avant restructuration des façades (isolation par l'extérieur).

- © Ministère des finances et des comptes publics, www.cadastre.gouv.fr

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Archives départementales de la Haute-Loire

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Ville de Brioude

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

- © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Documents d'archives

-

AC Brioude : 1 W 1492

AC Brioude. 1 W 1492. Lycée La Fayette, arrêté ministériel de fusion des deux lycées 1964, convention de nationalisation 1955-1973, convention d'étatisation du lycée 1974, plans. 1955-1974.

-

AC Brioude : 1 W 1488

AC Brioude. 1 W 1488. Collège moderne de filles [lycée La Fayette]. 1957-1960.

Notamment : extraits de registres des délibérations du conseil municipal, plans.

-

AC Brioude : 1 W 1489

AC Brioude. 1 W 1489. Collège de garçons et de jeunes filles (lycée La Fayette) : acquisition de terrains, expropriation, mémoire, jugement, arrêté préfectoral, plans. [1957]-[1966].

Notamment :

-une série de 12 plans datés du 8.1.1962, certains modifiés la même année (approuvés en 1966),

-une série de 24 plans de 1962 (17 avril etc), dont plan d'étage avec "cloisons de doublage préfabriquée" et "cloison démontable préfabriquée avec élément démontable", coupe sur hall d'entrée avec système d'éclairage des lanternons, façades avec détail des panneaux à revêtement de "tôle émaillée de teinte vive", de deux couleurs différentes (non réalisés) et panneaux avec "revêtement de plaque amiante ciment nervurée", "ton teinte naturelle de la plaque" (celles-ci semblent avoir été réalisées à la place des premières), plans de détail des ateliers bois et fer, plan de détail des salles de sciences naturelles du 2e étage.

-deux plans des installations électriques

-un mémoire signé du maire Paul Chambriard datant du 15 février 1961, au sujet du choix du terrain d'implantation du lycée

-

AN Pierrefitte-sur-Seine : 19780522/128

AN Pierrefitte-sur-Seine. 19780522/128. Education nationale, DESUS (1956-1974), Brioude, lycée mixte (1960-1965). Rapport de A-V. Blanc (5/7/1960), Note de la DESUS à l'attention du contrôleur financier (16/9/1961),construction de l'internat par G. Noël (22/4/1964), projet de cuisine par J-L. Douat (aoorouvé le 3/5/1965) ...

-

AC Brioude : 1 W 31-32

AC Brioude. 1 W 31-32. Registres de délibérations du conseil municipal. 1960-1973.

Notamment :

-au 6/12/1961 : le CM confie aux Ponts et Chaussées la gestion des voies de desserte pour le nouveau lycée,

-au 5/7/1963 : construction de la rue du nouveau lycée qui aboutirait boulevard de Champanne (largeur : 25 m avec terre-plein central ; longueur totale du tracé = 296 m ; avec déclivité maximum de 8, 5%)

-au 21/12/1973 : le PDU, approuvé le 24/6/1971, doit être remplacé par un POS au 1er/1/1975

-

AC Brioude : 1 W 1490

AC Brioude. 1 W 1490. Collège La Fayette. Plans 2e tranche de l'externat. 1962-1965.

Notamment une série de plans de l'entreprise Ateliers de Brignoud, ou AWB, datant de 1962, 1963, 1965. Cf. panneaux extérieurs des salles de classes.

-

AC Brioude : 1 W 1491

AC Brioude. 1 W 1491. Lycée La Fayette. Aménagements sportifs, internats. Plans, 1966.

-

AC Brioude : 1 W 2659

Archives communales de Brioude. 1 W 2659. Plans d'urbanisme, 1959-1970.

-

AC Brioude : 1 W 1493

AC Brioude. 1 W 1493. Lycée La Fayette : aménagement d'une centre de documentation et son agrandissement (1978). Plans, devis descriptif des travaux. Plans du local poubelles. 1973-1978.

Non consulté.

-

AC Brioude : 1 W 1494

AC Brioude. 1 W 1493. Lycée La Fayette : construction d'un atelier pédagogique. Plans, notice technique, planning ... 1973-1978.

Non consulté.

-

AC Brioude : 1 W 1495

AC Brioude. 1 W 1495. Lycée La Fayette : remplacement de canalisation d'eau. 1982-1983.

Non consulté.

-

AC Brioude : 1 W 1496

AC Brioude. 1 W 1496. Lycée La Fayette : mise en conformité électrique.1983.

Non consulté.

-

AC Brioude : 1 W 1497

AC Brioude. 1 W 1497. Lycée La Fayette : réfection de la toiture. 1983-1984.

Non consulté.

-

AD Haute-Loire : 511 W 90

AD Haute-Loire : 511 W 90. Ministère de l'éducation nationale. Brioude. "Collèges de garçons et de jeunes filles". Décoration 1%. 1968-1971.

-notamment : plan d'ensemble du rez-de-chaussée. Réutilisation du plan daté du 3 mai 1963, signé par Georges Noël et Jean-Louis Douat, pour indiquer l'emplacement des panneaux de céramique commandés au titre du 1% artistique, dit "1 pour 100. Décoration", mai 1968.

-

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes/UDAP de la Haute-Loire. Diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, par André David et Claire Bailly, décembre 2017.

Diagnostic établi dans le cadre de l'obtention du label Site patrimonial remarquable / Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.

P. 37 : reproduction d'une carte postale avec vue aérienne du lycée La Fayette, non datée précisément, mais une première ligne de pavillons à l'ouest du lycée, déjà présente sur une vue aérienne de la DDE datée de 1974, y est visible.

p. 37

Bibliographie

-

Région Auvergne-Rhône-Alpes, SRI, site de Clermont : ARC. 544

Centre de documentation du service régional de l'Inventaire général. Georges Noël. Par Georges G. Noël, Paris/Chiasso (Suisse) : éd. SCORE S.A., s.d. [Plaquette de présentation des travaux de l'agence ; 300 exemplaires éditées "peu après le décès [du] père, survenu en 1970"].

Envoi du fils, Georges Gilbert Noël, au service, le 4 octobre 2007.

a) 1941 à 1967 : oeuvres de G. Noël

b) 1967 à 1970 : oeuvres de G. Noël en collaboration avec son fils

c) 1970 à 1972 : oeuvres de G. G. Noël

d) additif dactylographié pour 1973

En matière de lycées, G. Noël-père (Georges Marie), auteur de :

Lycée Blaise-Pascal, à Clermont-Ferrand (1953-1959).

Collège moderne technique de jeunes filles, devenu lycée Simone-Weil, au Puy-en-Velay (1961-1963).

Lycée de Montferrand, dit lycée Ambroise-Brugière, à Clermont-Ferrand (1961-1964).

Lycée municipal féminin et lycée classique mixte, dit lycée La Fayette, à Brioude (1965-1967).

G. Noël-fils (Georges Gilbert), co-auteur de :

CES Sidoine-Apollinaire, devenu lycée Sidoine-Apollinaire (avec le CET), à Clermont-Ferrand (1967-1971). Architectes associés : Lanquette et Espinasse.

non paginé ; une page de deux clichés (une vue d'avion et une vue rapprochée sur la cantine, les cuisines et le bâtiment des logements de fonction) et une vue de l'intérieur d'un des gymnases parmi les pages publicitaires

Périodiques

-

Région Auvergne-Rhône-Alpes, SRI, site de Clermont : sans

CHANY, René. "L'enseignement public à Brioude, au XIXe siècle", dans L'Almanach de Brioude, 1993, p. 203-242.

p. 203-242.

Conservatrice du patrimoine, chercheuse de 1994 à 2023 au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel (Clermont-Ferrand).

Chercheuse au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Auvergne-Rhône-Alpes (2006-...)

Conservatrice du patrimoine, chercheuse de 1994 à 2023 au service de l'Inventaire général du patrimoine culturel (Clermont-Ferrand).